Aktuelle Events

So schützen sich Unternehmer 2023 vor Hackerangriffen

Datensicherheit, Passwortmanagement, Mitarbeiterschulung, Phising-Prävention – so rüsten sich Unternehmen jeder Größe bestmöglich gegen Cyberangriffe.

Neue digitale Technologien bieten eine enorme Arbeitserleichterung. Sie sorgen für eine höhere Effizienz und bieten noch weitere Vorteile. Allerdings werden die technischen Möglichkeiten auch gerne von Kriminellen genutzt, um daraus Profit zu schlagen. Inzwischen sind etwa die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland bereits Opfer von Cyberangriffen geworden. Das gilt sowohl für große, global agierende Unternehmen als auch für kleine und mittelständische Betriebe. Deshalb ist es wichtig, die Daten im ausreichenden Maße zu sichern.

Nützliche Software zum Schutz der Daten

Die obligatorischen Antivirenprogramme und Firewalls nutzt inzwischen jedes Unternehmen. Doch das reicht nicht aus. Hackern gelingt es trotzdem, in die Dateisysteme einzudringen, um dort Schäden anzurichten. Zudem gibt es oftmals auf Webseiten schädlichen Code, der sich im üblichen Quellcode versteckt. Wer sicher vor solchen Angriffen sein möchte, sollte zuvor jeden Link überprüfen. Schon vor dem Aufruf der Webseite wird im Hintergrund überprüft, ob sich darin schädlicher Code verbirgt. Dadurch wird das Surfen im Internet sehr viel sicherer.

Daten klassifizieren

Zahlreiche Unternehmen teilen die Daten in Klassen ein. Das bedeutet, dass Daten, die für das Unternehmen von elementarer Bedeutung sind, getrennt von den täglich nutzbaren Daten aufbewahrt werden. Diese liegen dann auch auf anderen Speichermedien. Dadurch entsteht zwar ein größerer Arbeitsaufwand, aber dieser macht sich bezahlt. Bei einem Cyberangriff sind sie gut geschützt und können weder gestohlen noch gesperrt werden. Das spart auf jeden Fall Nerven, Zeit und vor allem Geld.

Regelmäßige Datensicherungen für mehr Sicherheit

Von den betrieblichen Daten sollten in regelmäßigen Abständen Sicherungen angelegt werden. Die Sicherungsdateien sollten jedoch nicht auf dem Laufwerk liegen, auf denen die allgemeinen Daten abgelegt sind. Folgende Speicherorte eignen sich besonders gut:

- Externe Laufwerke

- Speichermedien wie SD-Karten oder USB-Sticks

- Cloud-Speicher

Daten, die in einer Cloud abgelegt sind, gelten immer als besonders sicher. Doch dabei sollte ein wichtiger Aspekt beachtet werden. Cloud-Speicher lassen sich zur Vereinfachung der Handhabung mit Dateien auf der Festplatte synchronisieren. Wird diese Option eingerichtet, bekommen Angreifer auch automatisch einen Zugriff auf die Daten in der Cloud. Dadurch ist die Sicherheit wieder stark gefährdet. Es gibt jedoch verschiedene Sicherheitslösungen, um die Daten in der Cloud vor fremden Zugriff zu schützen.

Professioneller Umgang mit Passwörtern

Mitarbeiter müssen sich in der Regel am System anmelden, um ihre Arbeiten ausführen zu können. Zudem gibt es mitunter externe Dienste, für die ebenfalls Log-ins erforderlich sind. Jeder, der einen PC beruflich oder privat nutzt, hat daher unweigerlich mit Passwörtern zu tun. Die meisten aktuellen Webbrowser bieten an, sie zu speichern. Diese Möglichkeit bietet einen hohen Komfort, doch sie stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar. Hacker brauchen keine speziellen IT-Fachkenntnisse, um an die im Browser gespeicherten Zugangsdaten zu gelangen.

Deshalb verwenden diverse Unternehmen bereits sogenannte Passwortmanager. Diese werden je nach Hersteller auch Passworttresore oder anders bezeichnet. Das Prinzip ist allerdings bei allen identisch. Zugangsdaten werden in einer Anwendung mit einer starken Verschlüsselung gespeichert. Die Software selbst ist ebenfalls nur über die Eingabe eines starken Passworts aufrufbar. Wer dieses nicht hat, kann die gespeicherten Zugangsdaten auch nicht entschlüsseln. Ohne einen passenden Schlüssel zu haben, kann die Entschlüsselung bis zu 100 Jahre dauern.

Mitarbeiter regelmäßig schulen

Der Mensch ist nach wie vor die Schwachstelle im System. Die beste Sicherheitssoftware bietet keinen Schutz, wenn die Mitarbeiter fahrlässig handeln. Besonders oft ist der leichtfertige Umgang mit Zugangsdaten zu sehen. Diese befinden sich oftmals auf einem Spickzettel, der am Monitor klebt oder unter der Tastatur liegt.

Ein weiteres großes Problem sind gefälschte E-Mails. Den Tätern gelingt es, täuschend echt wirkende E-Mails von Vorgesetzten zu erstellen. Darin werden Mitarbeiter aufgefordert, Überweisungen oder ähnliche Aktionen vorzunehmen. Das Geld gelangt dann auf die Konten der Kriminellen. Um solche Probleme zu vermeiden, haben einige Unternehmen schon Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das können bestimmte Formulierungen sein. Im Zweifelsfall sollten die Mitarbeiter nochmals nachfragen, bevor sie merkwürdige Anweisungen ausführen.

Aktiv gegen Phishing-Angriffe vorgehen

Phishing-Angriffe gibt es nicht nur im privaten Bereich, sondern sie funktioniert mitunter auch in Unternehmen. Neben den gefälschten E-Mails nehmen gefälschte Webseiten stark zu. Diese sind kaum noch von echten Seiten zu unterscheiden. Wer dort persönliche Daten eingibt, muss damit rechnen, dass diese später im Darknet für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Um zu erkennen, ob die Webseite echt oder gefälscht ist, hilft ein Blick in die Adresszeile. Entspricht diese nicht dem Unternehmen oder dem Betreiber, dann ist größte Vorsicht geboten.

Sichere Verbindungen über ein VPN aufbauen

Eine Schwachstelle entsteht bei jeder Datenübertragung. Hacker wissen davon und nutzen sie aus. Die Daten werden während der Übertragung ins Internet abgegriffen und für missbräuchliche Zwecke genutzt. Das kann durch die Einrichtung eines VPN vermieden werden. Das Virtual Private Network sorgt für eine starke Verschlüsselung der Daten während der Übertragung. Dadurch entsteht eine deutlich höhere Sicherheit.

Zusammenfassung

Da die Cyberattacken kontinuierlich zunehmen, schützen sich die Unternehmen im Jahre 2023 besonders gut. Sie investieren in Sicherheitssoftware und schulen die Mitarbeiter. Zudem werden vermehrt Datensicherungen durchgeführt. Ein großes Problem sind Phishing-Attacken. Deshalb wird inzwischen auch moderne Software eingesetzt, mit der Links vor dem Aufruf geprüft werden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

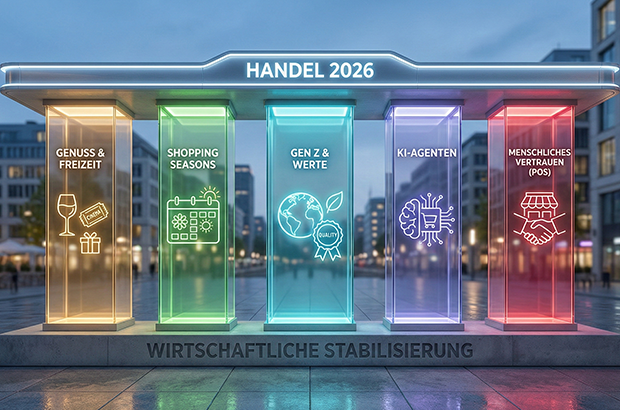

Der hybride Marktplatz: Worauf sich der Handel 2026 einstellen muss

Nach Sparzwang und Konsumflaute im Jahr 2025. Was sind die zentralen Themen, die den Handel 2026 prägen werden? Eine Einschätzung von Retail-Expertin Sandra Meurer.

2025 war ein einschneidendes Jahr für den Handel: Sparzwang und Konsumflaute setzten sich fort (GfK Konsumklimaindex), die Preissensitivität zog sogar weiter an. Gleichzeitig wurde künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Faktor fürs Shopping (BCG). Und Social Commerce legte als Absatzkanal einen rasanten Aufstieg hin: Deutschlandweit wurden 2025 rund 7,1 Milliarden US-Dollar mittels dieses Online-Einzelhandelsmodells umgesetzt.

Soweit der Blick zurück - was sind die zentralen Themen und Trends, die den Handel im Jahr 2026 prägen werden?

1. 2026 ist Schluss mit Sparen

Nach zwei Jahren Zurückhaltung wächst in Deutschland die Ermüdung vom dauerhaften Sparmodus. 2026 steigt die Bereitschaft, wieder mehr Geld für Genuss und Freizeit auszugeben. Der Trend zum „Little Treat“ kehrt zurück: kleine, bewusste Ausgaben wie Kino- oder Restaurantbesuche gewinnen an Bedeutung. Während große Anschaffungen weiterhin von der wirtschaftlichen Lage abhängen, rücken Genuss und Freizeit klar stärker in den Fokus.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage unter über 2.000 Verbraucher*innen zeigt: 29 Prozent wollen im ersten Halbjahr 2026 mehr für Grundnahrungsmittel ausgeben, ein Viertel plant höhere Ausgaben für Freizeitaktivitäten und jede(r) Fünfte für Genussmittel.

2. Shopping-Seasons sind im Wandel

Konsum findet immer seltener spontan statt und wird zunehmend anlassgebunden. Kund*innen kaufen häufiger im Kontext von Seasons. Händler*innen reagieren darauf, indem sie klassische Ereignisse wie Ostern, Halloween oder große Sportevents nicht mehr als punktuelle Highlights, sondern als mehrwöchige Shopping-Seasons inszenieren. Ziel ist es, Kaufanreize über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, Umsätze zu entzerren und nachhaltigere Nachfragezyklen zu schaffen. Shopping-Seasons werden damit zu strategischen Umsatztreibern statt kurzfristiger Promotion-Maßnahmen.

3. Die Gen Z führt eine Retail-Revolution an

Indie-Retail wächst 2026 – maßgeblich getragen von der Gen Z. Entgegen ihrem früheren Image als preis- und onlineorientierte Generation setzt sie zunehmend auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Produktionsbedingungen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Gen Z bereit, für diese Werte mehr auszugeben und zeigt damit, dass wertebasierter Konsum auch unter Druck Bestand hat.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage zeigt: Für 59 % der Gen Z ist Qualität das wichtigste Kaufkriterium (Preis: 55 %). 41 % zahlen mehr für faire Produkte, 38 % für nachhaltige Materialien. Entsprechend stiegen in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Ausgaben der Gen Z für nachhaltige oder faire Produkte bei 25 % (Ø gesamt: 17 %) und für hochwertige Produkte bei 32 % (Ø gesamt: 19 %).

4. Kaum Shopping ohne KI

2026 wird der Handel zunehmend von autonomen KI-Agenten geprägt, die nicht nur beraten, sondern komplette Einkaufsprozesse übernehmen – vom Produktvergleich bis zur Bezahlung. Konsument*innen lagern vor allem Routinekäufe an persönliche Shopping-Agenten aus, die Bedürfnisse antizipieren, Preise überwachen und Alternativen vorschlagen. Sichtbarkeit entsteht dabei nicht mehr primär durch Werbung, sondern durch Datenqualität. Nur Marken mit klar strukturierten Produktinformationen, konsistenten Bildern und präzisen Nutzenargumenten werden von diesen Systemen überhaupt berücksichtigt. Wer das beherrscht, verkauft 2026 nicht nur häufiger, sondern auch automatisierter.

5. Und trotzdem: Am Point of Sale wird weiterhin dem Menschen vertraut

2026 gewinnt Vertrauen im Handel wieder deutlich an Bedeutung – und wird zunehmend an Menschen gebunden. Zum Vorteil der unabhängigen Händler:innen. Konsument*innen sind überfordert von KI-generiertem Content auf Social Media und einer wachsenden Zahl kaum unterscheidbarer Dropshipping-Angebote im E-Commerce. In diesem Umfeld profitieren Indie-Händler*innen besonders. Sie bieten Nähe, persönliche Beratung und nachvollziehbare Produktherkünfte. Der direkte Kontakt, echte Expertise und Transparenz werden wieder zu klaren Vertrauensankern. Indie-Retail wird damit zu einem Gegenpol zur Anonymisierung des digitalen Handels.

Die Autorin Sandra Meurer ist Retail-Expertin bei Faire, einem globalen Online-Großhandelsmarktplatz für unabhängige Händler*innen und Brands.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

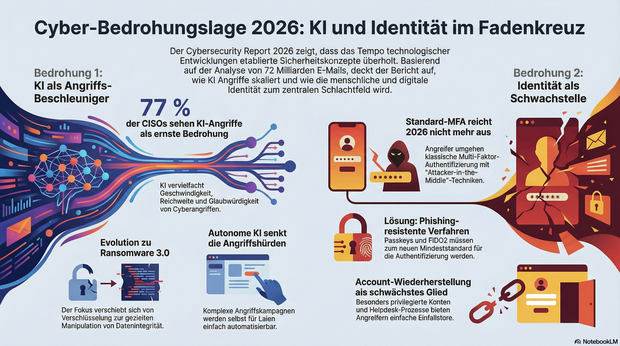

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Das Security-Tech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) unterstützt künftig Start-ups und Forschungsteams aus dem Ökosystem der Technischen Universität München (TUM) und UnternehmerTUM.

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im DeepTech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

Europäische Tech-Souveränität stärken

G+D CEO Ralf Wintergerst sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und UnternehmerTUM ist für uns ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft, das wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerische Kreativität und industrielle Erfahrung vereint. Die TUM steht für Technologieführerschaft und eine lebendige Gründerkultur, aus der immer wieder wegweisende Ideen und erfolgreiche Gründerteams hervorgehen. Transformation und technologischer Fortschritt sind auch tief in G+D verankert. Genau deshalb sehen wir in der Kooperation die Chance, einen Innovationsraum zu schaffen, der die Zukunft mitprägt und gleichzeitig die europäische Tech-Souveränität stärkt.“

Der UnternehmerTUM CEO und TUM-Vizepräsident Prof. Helmut Schönenberger betont die bereits langjährige Kooperation mit G+D: „In Zukunft werden sich alle digitalen Sicherheitssysteme den neuen, gigantischen Möglichkeiten der Quantencomputer stellen müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch einmalige Chance für europäische Unternehmen. Wir freuen uns sehr, hier mit unserem langjährigen Partner G+D enger zusammenzuarbeiten.“

G+D Chief Digital Officer Gabriel von Mitschke-Collande betont: „Unsere DNA ist auf Innovation ausgerichtet – deshalb sind Aktivitäten in der Gründerkultur für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen es uns, technologische Trends früh zu erkennen und aktiv mitzugestalten, insbesondere in den Bereichen Cyber Security, Künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Kryptografie. Die Transformation von G+D ist ein technologischer Wettlauf, und jeder Impuls, der unsere Perspektiven erweitert und herausfordert, treibt uns voran. Die TUM ist dafür ein idealer Partner, und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch.“

TUM Venture Labs CEO Philipp Gerbert ergänzt: „Mit der exponentiellen Verbreitung von agentischer künstlicher Intelligenz gewinnt das Thema Cybersicherheit eine bisher ungeahnte Bedeutung. Wir sind dankbar und enthusiastisch mit G+D ein lokales Münchner Unternehmen, welches auf Weltniveau agiert, als Partner zu gewinnen. Dies gibt unserem Deeptech Innovationshub entscheidende Impulse und einen Kompetenzgewinn, um die künftige europäische Tech-Souveränität auf diesem Gebiet entscheidend zu stärken.“

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

HR-Trends 2026

Welches sind die größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich HR im kommenden Jahr? Welche Entwicklungen und Trends erwarten Verantwortliche? Und welche Tipps haben sie für Entscheider*innen? Wir lassen fünf Expert*innen zu Wort kommen.

Hier steht der eigentliche Text

Ivan Cossu, CEO & Co-Founder von deskbird, eine All-in-One-Plattform für Workplace Management

„2026 trifft die Führungskraft Entscheidungen nicht mehr aus dem Bauch, sondern auf Basis konkreter Daten. Denn nur wer versteht, wie Mitarbeitende Räume und Schreibtische nutzen, wann Teams produktiv zusammenarbeiten und wie HRIS- und Workplace-Systeme ineinandergreifen, gestaltet Arbeit gezielt. Durch die Integration dieser Systeme entsteht ein vollständiges Bild von Flächennutzung und Teamdynamiken bis hin zu Produktivität und dem Return on Office. Unsere Analyse, der Desk Sharing Index, zeigt beispielsweise, dass die Büropräsenz in Deutschland wieder ansteigt. Allerdings liegt die Auslastung der Schreibtische über alle Unternehmensgrößen hinweg bei maximal 34 Prozent. Hier besteht also eindeutiges Potenzial, Ressourcen zu reduzieren und das Büro so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden mit Freude dorthin zurückkehren. Analytics verbinden auf diese Weise Kultur, Raum sowie Technologie und werden damit zum zentralen Steuerungsinstrument einer mitarbeiterzentrierten Arbeitswelt.“

Mit knappen Ressourcen gegen skrupellose Angreifer

Wie sich Gründerinnen und Gründer effektiv gegen IT-Sicherheitsbedrohungen wappnen können.

Ihre Geschäftsdaten wurden kopiert und verschlüsselt. Überweisen Sie 25.000 € in Bitcoin innerhalb von 48 Stunden, oder wir veröffentlichen die Daten Ihrer Kunden und informieren diese über den Vorfall.

Diese Nachricht begrüßte Michael Berger, Gründer eines Software-Start-ups, auf seinem Monitor, als er an einem Montagmorgen im Mai das Büro betrat. Von Ransomware-Angriffen hatte er natürlich schon gehört, war aber immer davon ausgegangen, sein 12-Personen-Unternehmen sei viel zu klein, um ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten. Ein fataler Irrtum, der sich als kostspielig herausstellen sollte – 65.000 Euro für das Lösegeld, einen Notfallberater und die verlorene Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden. Eine Wahl hatte er nicht, die Alternative hätte das Unternehmen aller Voraussicht nach nicht überlebt.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Laut aktuellen Studien sind inzwischen mehr als ein Drittel aller Cyberangriffe auf kleine Unternehmen gerichtet. Sie bieten eine perfekte Kombination aus wertvollen Daten und schwachen Sicherheitsvorkehrungen. Während Konzerne ihre Cybersicherheitsbudgets aufstocken, bleiben Start-ups und kleine Unternehmen oft verwundbar.

Die Bedrohungslandschaft hat sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert. Früher musste ein Angreifer technisch versiert sein, heute kann praktisch jeder mit der entsprechenden kriminellen Energie und Skrupellosigkeit einen Cyberangriff durchführen. Diese „Demokratisierung“ der Cyberkriminalität trifft diejenigen besonders hart, die gerade erst erfolgreich gegründet haben, ihr Unternehmen aufbauen und auch ohnehin schon gut planen müssen, um mit knappen Ressourcen Erfolg zu haben.

Die Evolution von Ransomware

Von der einfachen Verschlüsselung zur mehrstufigen Erpressung

Noch vor wenigen Jahren liefen Ransomware-Angriffe nach einem einfachen Prinzip immer nahezu identisch ab: Eindringen, Daten verschlüsseln, Lösegeld für den Entschlüsselungsschlüssel verlangen. Diese Zeiten sind vorbei. Moderne Ransomware-Attacken erinnern eher an eine feindliche Übernahme. Die Angreifer infiltrieren das Zielsystem, bewegen sich lateral durchs Netzwerk und sammeln so viele Hebel wie möglich, um maximalen Druck auszuüben. Dieses veränderte Vorgehen ist als „Multi-Extortion“

bekannt und umfasst mehrere Ebenen von Erpressung:

- Datenexfiltration vor Verschlüsselung: Bevor sie auch nur einen einzigen Computer lahmlegen, kopieren Angreifer sensible Daten. Selbst wenn also im Unternehmen aktuelle, vollständige Backups vorliegen, bleibt die Drohung der Veröffentlichung.

- Selektive Verschlüsselung: Moderne Ransomware verschlüsselt gezielt die wichtigsten Systeme – oft nachdem Angreifer Wochen im Netzwerk verbracht haben, um zu verstehen, welche Server und Daten geschäftskritisch sind.

- Öffentlicher Druck: Die Drohung, Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren, ist besonders für Start-ups existenzbedrohend, die gerade erst dabei sind, einen Kundenstamm aufzubauen. In dieser frühen Phase verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen, ist nahezu unmöglich.

- Eskalationsmechanismen: Wenn Zahlungen ausbleiben, folgen weitere Druckmittel wie DDoS-Angriffe, die Webseite oder Dienste lahmlegen, oder direkte Kontaktaufnahme mit Kunden.

Das Geschäftsmodell: Ransomware-as-a-Service

Was die Situation besonders gefährlich macht: Umfassende technische Kenntnisse sind heute keine notwendige Voraussetzung mehr, um Ransomware-Angriffe durchzuführen. Das Modell “Ransomware-as-a-Service” (RaaS) funktioniert ähnlich wie legitime SaaS-Angebote, nur für kriminelle Zwecke.

Man kann sich dieses Modell als ein düsteres Spiegelbild des Start-up-Ökosystems selbst vorstellen. Es gibt spezialisierte „Dienstleister“ für jeden Teil der „Wertschöpfungskette“.

- Initial Access Broker: Darauf spezialisiert, in Systeme einzudringen – oft durch gefälschte Login-Seiten oder Phishing-E-Mails.

- RaaS-Anbieter: Entwickeln und warten die eigentliche Malware und stellen Infrastruktur bereit.

- Affiliates: Führen mit diesen Tools die Angriffe durch und zahlen einen Prozentsatz der erpressten Summen an den RaaS-Anbieter.

- Verhandlungsspezialisten maximieren in der direkten Kommunikation mit den Opfern die Erfolgsquote bei Lösegeldforderungen.

Besonders besorgniserregend für kleine Unternehmen: Einige RaaS-Gruppen haben sich explizit auf Ziele mit 50 oder weniger Mitarbeitenden spezialisiert, da bei KMU geringere Sicherheitsmaßnahmen zu erwarten sind – bei gleichzeitig dennoch wertvollen Kundendaten und weniger medialer Aufmerksamkeit.

Gerät ein Start-up ins Visier solcher Cybercrime-Profis, ist falscher Stolz fehl am Platz. Auch größere Unternehmen und sogar Konzerne müssen in solchen Situationen in der Regel professionelle Hilfe anheuern. Abhängig von der konkreten Situation können Incident-Response-Teams, IT-Security-Experten oder Spezialisten für RAID-Datenrettung zum Einsatz kommen.

KI als zweischneidiges Schwert in der IT-Sicherheit

Komplexe Algorithmen und Large Language Models (LLMs) haben die Spielregeln der IT-Sicherheit verändert – und zwar für beide Seiten. Angreifer nutzen KI, um überzeugende Phishing-Mails ohne die früher omnipräsenten Rechtschreib- und Grammatikfehler zu erstellen, realistische Deepfake-Stimmen zu generieren oder Schwachstellen in Code automatisiert zu finden.

Aber auch auf der Gegenseite ist KI im Einsatz. Unter anderem mit der Folge, dass selbst für Startups und andere kleine Unternehmen mit stark begrenztem Budget heute Sicherheitslösungen verfügbar sind, die früher Großunternehmen vorbehalten waren. Natürlich sind auch KI-Lösungen keine Wundermittel, die man einschaltet und vergisst. Sie erfordern wie alle Sicherheitstools Fachwissen für die richtige Konfiguration, Überwachung und Interpretation der Ergebnisse.

Kosteneffiziente KI-Sicherheitsansätze für Start-ups:

- KI-gestützte E-Mail-Filter: Diese erkennen auch subtile Phishing-Versuche, die traditionelle Filter durchlassen würden – benötigen aber regelmäßige Feinabstimmung.

- Verhaltensbasierte Endpoint-Lösungen: Diese identifizieren ungewöhnliche Aktivitäten, müssen jedoch richtig kalibriert werden, um Fehlalarme zu minimieren.

- Automatisierte Patch-Priorisierung: KI-Tools können helfen zu entscheiden, welche Sicherheitsupdates mit welcher Dringlichkeit und daraus resultierend in welcher Reihenfolge installiert werden müssen.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten bei der eigenen Nutzung von KI-Tools: Wenn Mitarbeitende sensible Geschäftsdaten in öffentliche KI-Modelle eingeben, können diese Daten ungewollt in falsche Hände geraten.

Die sechs Grundpfeiler der IT-Sicherheit für Start-up-Gründerinnen und -Gründer

Mit begrenzten Ressourcen müssen Start-ups strategisch vorgehen. Diese sechs Grundpfeiler bieten ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis:

1. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): „Wenn Sie aus Kostengründen im allerersten Schritt nur eine Sicherheitsmaßnahme implementieren können, sollte es Multi-Faktor-Authentifizierung sein“, hört man oft aus IT-Sicherheitskreisen. Natürlich sollte es nicht bei dieser einen Maßnahme bleiben, aber ihre Wirksamkeit ist tatsächlich verblüffend. Richtig implementiert kann MFA 99% aller kontobasierten Angriffe verhindern. Dabei geht die Einrichtung schnell, kostet wenig bis nichts, und schützt selbst bei kompromittierten Passwörtern – also wenn das Kind eigentlich bereits im Brunnen liegt.

2. 3-2-1-Backup-Strategie: Drei Kopien Ihrer Daten, auf zwei verschiedenen Medientypen, mit einer Kopie außerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Cloudbasierte Backup-Lösungen machen dies auch für kleine Teams erschwinglich.

3. Sensibilisierung der Mitarbeiter: Regelmäßige Schulungen des gesamten Teams zu aktuellen Bedrohungen können einen echten Unterschied machen. Hier ist die noch übersichtliche Unternehmensgröße zur Abwechslung einmal ein Vorteil und ein gut aufbereitetes 30-minütiges monatliches Update, das in den Köpfen hängenbleibt, ist wirksamer als manch teure technische Lösung.

4. Automatisiertes Patch-Management: Veraltete Software ist ein Haupteinfallstor. Nutzen Sie Tools, die Updates zentral verwalten und automatisch einspielen.

5. Zero-Trust-Grundprinzipien: Gewähren Sie nur minimale Zugriffsrechte und verifizieren Sie jeden Zugriffsversuch – unabhängig davon, ob er von innerhalb oder außerhalb des Netzwerks kommt.

6. Segmentierung: Trennen Sie kritische Systeme vom Rest Ihres Netzwerks. Selbst einfache VLAN-Segmentierung kann im Ernstfall den Unterschied zwischen einem Ärgernis und einer Katastrophe ausmachen.

Notfallplanung: Wenn der Ernstfall eintritt

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss man ehrlich festhalten: Absolute Sicherheit vor Cyberangriffen gibt es nicht. Den Unterschied im Fall der Fälle macht, wie gut das Unternehmen darauf vorbereitet ist. Ein gut ausgearbeiteter individueller IT-Notfallplan kostet nicht viel, entscheidet im Ernstfall aber über glimpflichen Ausgang oder Konkursgefahr.

Was sollte ein guter Notfallplan auf jeden Fall beinhalten?

1. Detaillierte Informationen zu den ersten 72 Stunden nach einem Angriff:

a. Wer trifft welche Entscheidungen?

b. Welche Systeme werden zuerst isoliert/wiederhergestellt?

c. Welche externen Experten werden kontaktiert?

2. Kommunikationsstrategie: Transparente, aber kontrollierte Kommunikation sowohl intern als auch extern mit Kunden und Partnern baut Vertrauen auf, selbst in der Krise. Vorlagen für verschiedene gängige Szenarien können bereits vorbereitet in der Schublade liegen.

3. Rechtliche Verpflichtungen: Was hier konkret gilt, ist von vielen Faktoren abhängig, die von der Branche bis zur Unternehmensgröße reichen. Ein oft übersehener Aspekt sind Meldepflichten – mit empfindlichen Strafen bei Versäumnissen.

4. Wiederherstellungsreihenfolge: Auch wenn gerade in einem jungen Unternehmen vieles nicht geplant und strukturiert ablaufen kann: Zumindest die Frage, welche Systeme und Daten Priorität bei der Wiederherstellung haben, sollte vorab geklärt sein. Das vermeidet chaotische Entscheidungen unter Stress.

Ausblick: Kommende Regulierungen und Chancen

Die regulatorische Landschaft verändert sich rapide. Die NIS2-Richtlinie der EU erweitert den Kreis der regulierten Unternehmen, betrifft aber nicht pauschal alle kleinen Unternehmen. Primär werden Unternehmen erfasst, die in kritischen Sektoren tätig sind (wie Energie, Verkehr, Banken, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur) oder als „wichtige Einrichtungen“ gelten – unabhängig von ihrer Größe. Start-ups in diesen Bereichen sollten sich frühzeitig mit den Anforderungen vertraut machen.

Doch statt darin eine weitere Belastung zu sehen, können kluge Gründerinnen und Gründer einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen: Kunden und Partner achten zunehmend auf Sicherheitsstandards. Ein junges Unternehmen mit nachweislich gutem Sicherheitskonzept kann sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Fazit: Sicherheit als Wettbewerbsvorteil

Investitionen in IT-Sicherheit sind vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Bedrohungen nicht mehr optional. Wer sich schon bei der Gründung dafür entscheidet, das nicht als lästige Pflicht zu betrachten, sondern als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, kann aus der Not eine Tugend machen. Von Anfang an in die DNA eines jungen Unternehmens integriert, wird IT-Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten, aber aufgrund ihrer Größe auch trägeren Marktteilnehmern.

Zu viel Druck am Arbeitsplatz?

Este-Hilfe-Maßnahmen für Teams mit Burn-out-Symptomen und wie du übermäßigen Stress am Arbeitsplatz in Zukunft besser verhindern kannst.

Eine vom McKinsey Health Institute durchgeführte Studie ergab, dass fast 22 Prozent der europäischen Arbeitnehmenden über Burn-out-Symptome klagen, wobei jüngere Menschen und Frauen am stärksten betroffen sind. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Symptome frühzeitig erkannt und Veränderungen auf Unternehmensebene umgesetzt werden können, um diese zu verhindern.

Mit steigendem finanziellen Druck erreicht der Stress am Arbeitsplatz ein kritisches Niveau, was viele Mitarbeitende in Richtung Burn-out treibt. Ein Burn-out ist zwar auf chronischen, unkontrollierten Stress zurückzuführen, aber er ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine systemische Herausforderung auf Unternehmensebene. In Krisenzeiten verstärken Arbeitsplatzunsicherheit und überarbeitete Teams die emotionale Belastung weiter.

Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung fällt die Aufgabe zu, ausgelaugte Mitarbeitende wieder einzubinden, während sie zugleich ihre eigene Ermüdung bewältigen müssen. Der Umgang mit Burn-out in Momenten wie diesen erfordert mehr als Resilienz – Sensibilisierung, Strategien und strukturelle Veränderungen sind erforderlich.

Auf individueller Ebene müssen die Mitarbeitenden auf Anzeichen von Stress und mentaler Erschöpfung achten – diese werden aufgrund von Arbeitsplatzunsicherheit und Leistungsdruck jedoch oft übersehen. An diesem Punkt ist Führungsstärke entscheidend. Führungskräfte müssen erkennen lernen, wann Teammitglieder auf einen Burn-out zusteuern, und ein offenes, unterstützendes Umfeld fördern.

Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen dabei helfen, mit Burn-out bei Mitarbeitenden umzugehen und einen gesünderen Arbeitsplatz zu fördern.

„Burn-out ist mehr als nur ein persönliches Problem – er ist ein Warnsignal für das Unternehmen. Wenn Führungskräfte die Persönlichkeitsmerkmale verstehen, die das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen, können sie frühzeitig eingreifen, Stress verringern und gesündere, widerstandsfähigere Teams aufbauen“, sagt Allison Howell, Vice President of Market Innovation bei Hogan Assessments.

Hogan Assessments, Anbieter von Persönlichkeitsbeurteilungen am Arbeitsplatz, hat erarbeitet, wie Führungskräfte durch das Verständnis von persönlichkeitsbedingten Verhaltensweisen Teams unterstützen können, die überfordert sind. Mit den richtigen Erkenntnissen können Führungskräfte gesündere, resilientere Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.

Kommuniziere bewusst, höre einfühlsam zu

Fördere eine Kultur des offenen Dialogs, in der Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem du dich regelmäßig nach der Stimmung erkundigst und bewusst interagierst. Passe deinen Kommunikationsstil an die verschiedenen Persönlichkeiten an. Einige kommen möglicherweise besser im Einzelgespräch zurecht, während andere sich in Gruppen wohler fühlen. Diese Art von inklusiver Kommunikation reduziert Burn-out in hybriden Teams gemäß dem Europäischen Parlament um bis zu 25 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig Empathie und Offenheit am post-pandemischen Arbeitsplatz sind.

So viel kann ein Danke bewirken

Steigere die Arbeitsmoral, indem du regelmäßig Bemühungen anerkennst und Erfolge feierst – sowohl große als auch kleine. Ebenso wichtig wie die Anerkennung selbst ist die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird: Während einige Mitarbeitende gern vor anderen gelobt werden, schätzen manche ein privateres, persönlicheres Dankeschön mehr. Anerkennung, an individuelle Präferenzen angepasst, bewirkt mehr als nur eine Steigerung der Moral – eine Studie von Gallup zeigt, dass Mitarbeitende, die sich stets wertgeschätzt fühlen, mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen bleiben.

Wohlbefinden trifft auf Leistung

Unterstütze das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, indem du Zugang zu Ressourcen für die mentale Gesundheit wie Counseling oder Stressmanagement-Workshops anbietest. Zugleich solltest du in Möglichkeiten zur Kompetenzbildung investieren, die Teams in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, um Überlastung zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine solche Doppelinvestition zahlt sich aus: Der OECD zufolge berichten Unternehmen, die dem Wohlbefinden neben der Weiterentwicklung Priorität einräumen, von Produktivitätssteigerungen von 10 bis 12 Prozent, was beweist, dass die Wertschätzung der Mitarbeitenden und deren Leistung Hand in Hand gehen.

Unterstütze die Work-Life-Balance

Betone die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen persönlichem und beruflichem Wohlbefinden und schaffe eine Unternehmenskultur, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden auch abseits vom Arbeitsplatz wertschätzt. Führungskräfte können den Weg dafür ebnen, indem sie die ihnen zustehende Freizeit nutzen und ihre Mitarbeitenden dazu anregen, dies ebenfalls zu tun. Eine Studie von Eurofound zeigt, dass bei Mitarbeitenden, die sich Auszeiten nehmen und ihre Arbeitszeit selbständig einteilen können, das Stressniveau um 30 Prozent abnimmt – ein eindeutiger Grund, im Sommer und darüber hinaus mit gutem Beispiel voranzugehen.

Fazit

Angesichts weiter steigender Burn-out-Raten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und überlasteter Belegschaften ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, ein Umfeld mit offener Kommunikation und individualisierter Unterstützung zu schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen.

Die Priorisierung der psychischen Gesundheit und die richtige Herangehensweise zur Bekämpfung von Burn-out kommen nicht nur Einzelpersonen zugute, sondern steigern auch die Gesamtleistung des Unternehmens und ebnen den Weg für einen gesünderen und wertgeschätzteren Arbeitsplatz.

Start-up-Büros – Worauf sollte man achten?

Welche Elemente im Start-up-Büro den Arbeitsalltag wirklich verbessern – von Druckerpatronen bis Ergonomie.

In neu gegründeten Unternehmen liegt der Fokus verständlicherweise auf Produktentwicklung, Finanzierungsrunden und der Markteinführung. Das operative Umfeld – also das Büro selbst – wird dabei oft eher pragmatisch betrachtet: Hauptsache WLAN, ein paar Stühle, ein Drucker.

Doch gerade in der Anfangsphase, wenn viel improvisiert und eng zusammengearbeitet wird, machen gut funktionierende Strukturen den Alltag nicht nur effizienter, sondern auch stressfreier. Und das beginnt oft bei scheinbaren Nebensächlichkeiten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, welche „Kleinigkeiten“ während der Gründungsphase den Unterschied machen können und warum es so wichtig ist, hier direkt von Beginn an keine Kompromisse einzugehen.

Druckerpatronen: Qualität verhindert Ausfälle

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, bei der Suche nach der „perfekten Büroausstattung“ genau hinzuschauen: Drucker. Solange sie funktionieren, gerät ihr hoher Stellenwert schnell in Vergessenheit. Sobald sie aber im entscheidenden Moment streiken – etwa vor einem Pitch oder Vertragsversand – wird klar, wie wichtig reibungslose Technik ist. Ein häufiger Grund für Probleme liegt bei den Patronen. Wer auf günstige Alternativen ohne geprüfte Qualität setzt, riskiert verschmierte Ausdrucke, Fehlermeldungen oder im schlimmsten Fall teure Reparaturen. Kompatible und originale Patronen sorgen nicht nur für saubere Ausdrucke, sondern auch für eine zuverlässige Funktionsweise. In einem Büro, in dem Zeit ohnehin knapp ist, sollten solche Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden.

Ergonomische Büromöbel für einen komfortableren Arbeitsalltag

Der improvisierte Arbeitsplatz gehört für viele Gründer zur Realität. Doch über Wochen und Monate hinweg wirken sich Klappstühle, falsche Bildschirmhöhen und unbequeme Sitzpositionen auf Konzentration, Gesundheit und Arbeitsmoral aus.

Bereits mit wenigen gezielten Anschaffungen – einem ergonomischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem zusätzlichen Monitor – lässt sich die Arbeitssituation spürbar verbessern.

Für Teams, die täglich lange Stunden am Schreibtisch verbringen, ist Ergonomie kein Komfortthema, sondern ein produktiver Faktor – sowohl im klassischen Großraumbüro als auch im Home Office.

Raumgestaltung mit Wirkung: Diese Punkte werden wichtig

Nicht jedes Start-up kann sich ein Office leisten, das in jeglicher Hinsicht im Trend liegt. Hier kann es sich lohnen, nach und nach vorzugehen und die Umgebung schrittweise zu optimieren.

Licht, Akustik und Struktur eines Raums wirken bei vielen Menschen direkt auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden des Teams. Tageslicht, grüne Pflanzen und eine gewisse Ordnung helfen dabei, aus einem funktionalen Raum einen echten Arbeitsort zu machen.

In offenen Räumen kann schon ein einzelner Raumtrenner helfen, akustische Belastungen zu reduzieren. Kleine Investitionen in das Raumgefühl zahlen sich langfristig aus.

Die Küche als sozialer Dreh- und Angelpunkt

Die Kaffeeküche ist in vielen Start-ups weit mehr als ein Ort für kurze Pausen. Hier entstehen Gespräche, Ideen und oft auch Lösungen. Eine funktionierende Kaffeemaschine, frisches Wasser, eventuell etwas Obst – all das fördert informelle Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, gerade in hybriden oder schnell wachsenden Teams.

Solche Orte tragen mehr zur Unternehmenskultur bei, als es ihr funktionaler Zweck vermuten lässt.

Technik, die in jeglicher Hinsicht unterstützt

Eine instabile Internetverbindung, schlechte Mikrofone oder veraltete Bildschirme bremsen den Arbeitsfluss. Besonders bei Remote-Zusammenarbeit oder externen Meetings kann mangelhafte Technik auch unprofessionell wirken. Dabei müssen es keine High-End-Lösungen sein – aber eine verlässliche, solide Grundausstattung ist essenziell.

Zudem kann es sich lohnen, sich in Zeiten von KI, der entsprechenden Übergangsphase und den hiermit verbundenen Möglichkeiten immer wieder über neue Techniken zu erkundigen.

Fest steht: Ein funktionierendes System spart täglich Zeit

Im Alltag entscheidet oft nicht das große Konzept, sondern die tägliche Organisation. Fehlende Kabel, unauffindbare Unterlagen oder schlecht abgestimmte Kalender kosten Zeit und Nerven. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig einfache, funktionierende Systeme zu etablieren:

- Digitale Kalender mit klarer Terminabstimmung

- Zentrale Ablageorte für gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien

- Grundausstattung an Ladekabeln, Adaptern und Ersatzteilen

- Einheitliche Dateistrukturen und Backup-Routinen

- Sichtbare, aber dezente Beschriftungen von Räumen, Ordnern und Geräten.

Einmal eingerichtet, wirken diese Maßnahmen wie kleine Automatismen, die den Arbeitsfluss im Hintergrund am Laufen halten.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Start-up-Büros müssen nicht perfekt sein – aber funktional. Gerade weil Ressourcen oft knapp sind, lohnt es sich, an den richtigen Stellen gezielt zu investieren. Wer Druckerprobleme vermeidet, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und für eine funktionierende Infrastruktur sorgt, schafft bessere Voraussetzungen für konzentriertes, effizientes Arbeiten.

Nicht alles muss auf einmal umgesetzt werden. Doch wer kleine Schwachstellen im Alltag erkennt und angeht, verschafft seinem Team genau das, was in der Start-up-Phase am wertvollsten ist: Zeit, Fokus und Energie für das Wesentliche.

Digitale Nähe neu denken: Wie Plattformen Gespräche fördern

In der Welt der Online-Dating-Plattformen rückt das Gespräch wieder in den Mittelpunkt. Warum das mehr ist als nur ein Trend – und was sich verändert hat.

Dating-Apps sind längst kein Nischenthema mehr – sie sind Teil des digitalen Alltags geworden. Millionen Menschen in Deutschland nutzen Plattformen, um neue Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen oder den Partner fürs Leben zu finden. Doch trotz der Fülle an Angeboten ist etwas verloren gegangen, was einst der Kern zwischenmenschlicher Begegnung war: das echte Gespräch.

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer sehnen sich nach Authentizität, nach Verbindungen, die über das Wischen nach links oder rechts hinausgehen. Inmitten dieser Entwicklung setzen einige Plattformen bewusst auf Qualität statt Quantität – und rücken das gesprochene oder geschriebene Wort wieder ins Zentrum des Kennenlernens.

Zwischen Tempo und Tiefe: Was Online-Dating heute herausfordert

Der Erfolg von Online-Dating basiert auf Schnelligkeit und niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten. Ein paar Klicks, ein Foto, ein Satz zur eigenen Person – und schon ist man mittendrin. Doch genau darin liegt auch das Problem: Die schiere Masse an Profilen, die Oberflächlichkeit vieler Begegnungen und der Druck zur ständigen Selbstinszenierung führen oft zu Frustration.

Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach einem Gegenüber sind, erleben häufig, dass Gespräche nicht zustande kommen oder nach wenigen Nachrichten abbrechen. Die klassische Idee vom langsamen Kennenlernen, vom Austausch über Interessen, Werte oder Alltagsthemen scheint verloren zu gehen – obwohl gerade diese Momente das Fundament für echte Nähe bilden.

Ein neuer Fokus: Kommunikation statt Spielprinzip

In Reaktion auf diese Entwicklungen entstehen zunehmend digitale Räume, die den Schwerpunkt neu setzen. Statt schnellen Matches und algorithmusgesteuerter Auswahl liegt der Fokus auf Interaktion: Nutzerinnen und Nutzer werden ermutigt, miteinander zu schreiben, Fragen zu stellen, aufeinander einzugehen.

Dieser Wandel ist mehr als eine Funktion – er ist eine bewusste Entscheidung. Denn wer sich auf ein Gespräch einlässt, zeigt Interesse, öffnet sich, nimmt sich Zeit. Genau das schafft Verbindung, gerade in einem Medium, das so häufig auf Geschwindigkeit setzt.

Ein Beispiel für diesen Ansatz sind gute Gesprächen auf Michverlieben, einer Plattform, die sich auf genau diesen Aspekt konzentriert: Kommunikation fördern, statt nur Profile zu zeigen. Der Fokus liegt dabei auf respektvollem Austausch und einem ehrlichen Miteinander – jenseits von Schlagwörtern und Oberflächenglanz.

Vertrauen aufbauen: Der Ton macht die Plattform

In der digitalen Partnersuche ist Vertrauen ein sensibler Punkt. Nutzer wollen nicht nur wissen, mit wem sie sprechen, sondern auch, dass sie dies in einem sicheren, wertschätzenden Rahmen tun. Gerade Plattformen, die ihre Strukturen und Inhalte gezielt auf Dialog ausrichten, schaffen genau diesen Rahmen: durch klare Regeln im Umgangston, durch Moderation und durch die Förderung konstruktiver Kommunikation.

Dabei geht es nicht darum, jede spontane Nachricht zu hinterfragen, sondern darum, ein Klima zu schaffen, in dem Offenheit möglich wird. Das gelingt dann besonders gut, wenn Plattformen selbst aus der Vergangenheit gelernt haben – und heute klarer, transparenter und zielgerichteter agieren.

Was Nutzerinnen und Nutzer heute suchen

Die Motivation, sich auf einer Plattform anzumelden, ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Manche suchen neue Kontakte in ihrer Stadt, andere den großen Wurf. Doch was viele vereint, ist der Wunsch nach echter Verbindung – und diese beginnt fast immer mit einem guten Gespräch.

Fragen wie „Was inspiriert dich?“ oder „Was bedeutet dir ein freier Abend?“ öffnen Türen, die in standardisierten Profilbeschreibungen oft verschlossen bleiben. Plattformen, die diesen Ansatz unterstützen, bieten mehr als nur Matching-Logik – sie bieten Raum für Begegnung.

Digitalisierung braucht Haltung

Dass digitale Produkte und Plattformen ständig im Wandel sind, ist kein Geheimnis. Doch in sensiblen Bereichen wie Dating und sozialem Austausch zählt nicht nur Technik, sondern auch Haltung. Wer ernsthaft daran interessiert ist, Menschen miteinander zu verbinden, muss Räume schaffen, in denen Gespräche nicht untergehen, sondern entstehen dürfen.

Es ist ermutigend zu sehen, dass sich Plattformen diesem Anspruch stellen – auch wenn sie sich dabei weiterentwickeln, neu positionieren oder bestehende Konzepte überdenken. Der digitale Raum ist kein statischer Ort, sondern ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse.

Nähe beginnt mit einem Satz

Online-Dating ist gekommen, um zu bleiben. Aber wie wir es nutzen – das kann sich verändern. Während viele Angebote auf Effizienz und Masse setzen, rückt bei einigen der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Das Gespräch als Brücke zwischen Fremden, das Interesse am Gegenüber, das Zuhören – all das sind Qualitäten, die auch digital ihren Platz haben.

Wer also auf der Suche ist – nicht nur nach einem Match, sondern nach einer echten Verbindung –, wird Angebote schätzen, die dem Gespräch den Raum geben, den es verdient. Denn oft beginnt das Wesentliche mit einem einfachen Satz: „Erzähl mir mehr von dir.“

Kein Wagnis ohne Risiko

Gefahren, mit denen Startups rechnen müssen, und wie man sie bestmöglich minimiert.

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich immer und grundsätzlich ein Risiko. Der Erfolg ist keineswegs garantiert, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Gründer*innen. Doch nicht alle Gefahren in der Startup-Welt drohen allein dem Betrieb – viele betreffen auch die Köpfe hinter den jungen Unternehmen. Deshalb gilt es, in alle Richtungen die Fühler auszustrecken, um mögliche Gefahrenherde rechtzeitig zu erkennen und wenigstens zu minimieren.

ALLE RISIKEN IM BLICK

Es ist naheliegend, sich als Gründer*in zuallererst Gedanken um das Wohlergehen der Firma zu machen. Immerhin bildet sie die Lebensgrundlage, nicht nur für einen selbst, sondern genauso für Partner und Mitarbeiter. Dabei sollte aber keinesfalls übersehen werden, dass auch die Gründer*innen selbst persönliche Risiken zu tragen haben.

Betriebliche Risiken

Ohne Frage ist nachvollziehbar, dass eine Firma gerade in ihren Kindertagen die volle Aufmerksamkeit braucht. Bevor sie konsolidiert ist, erscheinen selbst übliche Risiken umso größer – schlichtweg, weil die Folgen schwerwiegender sind. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob die Gefahren schon im Vorfeld abzusehen waren oder ob sie ohne jede Vorwarnung zugeschlagen haben.

Versicherungen helfen zwar, den finanziellen Schaden abzufangen, der etwa durch einen Einbruch, einen Brand oder auch Haftungsansprüche von Geschäftspartnern entstehen kann. Dennoch bleiben die empfindlichen Störungen des laufenden Betriebs, die ein frühes Aus für ein junges Unternehmen bedeuten können.

On-Call-Dienst - bereit, wenn’s drauf ankommt

Rufbereitschaft gehört in vielen IT- und DevOps-Teams zum Alltag – sorgt aber gerade oft für Unsicherheit. Hier ein FAQ für den Alltag in der Rufbereitschaft.

Was muss ich während der Rufbereitschaft vor meinem ersten Einsatz beachten? Darf ich kurz einkaufen? Sind ein Nickerchen oder ein Glas Wein im Bereitschaftsdienst erlaubt? Wie vermeiden wir Überlastung im Team? Und wie sieht eigentlich eine faire Vergütung aus? In einem kompakten FAQ findest du die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den On-Call-Dienst – praxisnah, verständlich und mit Tipps aus dem Arbeitsalltag.

Wichtige Fragen und Antworten zum Bereitschaftsdienst

1. Kann ich mein Zuhause verlassen oder muss ich auf Standby bleiben wie ein Server im Ruhezustand?

Du kannst dein Zuhause verlassen, aber du solltest immer erreichbar bleiben. Solange du eine Möglichkeit hast, auf Benachrichtigungen zu reagieren (Telefon, Laptop oder andere Geräte), kannst du unterwegs sein. Vermeide jedoch Orte, an denen du nicht schnell reagieren kannst, falls es nötig wird.

2. Kann ich einen schnellen Einkauf im Supermarkt machen oder schlägt Murphy's Law dann zu?

Es ist besser, an einem Ort zu bleiben, an dem du schnell ein Problem lösen kannst, aber ein kurzer Einkauf sollte in der Regel kein Problem sein, solange du dein Telefon oder Laptop dabei hast. Wenn du dir unsicher bist, vermeide es, den Supermarkt zu betreten.

3. Ist es okay, mit meinem Hund spazieren zu gehen oder sollte ich meinen Laptop mitnehmen?

Spazieren gehen ist in Ordnung, solange du in einem Gebiet mit gutem Empfang bist und schnell reagieren kannst, falls nötig. Es ist nicht schlecht, einen Backup-Plan zu haben (wie dein Telefon oder Laptop), falls eine dringende Benachrichtigung eintrifft.

4. Kann ich ins Fitnessstudio gehen oder ist es sicherer, in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu bleiben?

Es kommt darauf an, um welches Fitnessstudio es sich handelt. Wenn es ein Studio ist, in dem du keinen Empfang hast oder nicht schnell reagieren kannst, ist es sicherer, in der Nähe deines Arbeitsplatzes zu bleiben. Wenn du ein Studio in der Nähe hast und erreichbar bleibst (z.B. mit deinem Handy), sollte ein kurzes Workout kein Problem sein.

5. Was ist mit Reisen? Bin ich an meinen Standort gebunden oder kann ich mich bewegen?

Reisen kann schwierig sein, aber es kommt auf dein Benachrichtigungssystem an. Wenn du in ein Gebiet reist, in dem du gut verbunden bist und Probleme aus der Ferne lösen kannst, ist es möglich. Lange Reisen oder Reisen in Gebiete mit schlechtem Empfang sind jedoch nicht die beste Wahl während eines Bereitschaftsdienstes.

6. Ein kurzes Nickerchen – erlaubt oder zu riskant?

Ein Bereitschaftsdienst bedeutet im Allgemeinen nicht, dass man die ganze Zeit wach sein muss. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie in der Lage sind, innerhalb eines kurzen Zeitraums (z.B. innerhalb von 10 Minuten) zu arbeiten. Einige Incident-Management-Tools verfügen über Funktionen, die dafür sorgen, dass du während des Bereitschaftsdienstes beruhigt schlafen kannst und dennoch die Gewissheit hast, dass es bei einem Zwischenfall zu einer Meldung kommt.

7. Kann ich ein Glas Wein trinken oder sollte ich so nüchtern bleiben wie ein Systemprotokoll?

Es ist besser, während des Bereitschaftsdienstes nüchtern zu bleiben. Ein einziges Glas Wein sollte zwar nicht deine Fähigkeit beeinträchtigen zu reagieren, aber Alkohol kann deine Wachsamkeit verringern. Es ist sicherer, während des Bereitschaftsdienstes auf Alkohol zu verzichten.

Arbeit & Technologie

8. Was passiert, wenn ich eine Benachrichtigung verpasse? Gibt es eine Backup-Lösung?

Das Verpassen einer Benachrichtigung kann zu Verzögerungen führen, aber die meisten Systeme haben Redundanzen. Wenn möglich, richte sekundäre Benachrichtigungen ein oder habe eine Backup-Person, die dich unterstützt und somit die Reaktion auf einen Vorfall übernimmt, falls du verhindert bist.

9. Wie sollte ich mit Problemen umgehen, die ich nicht sofort lösen kann?

Wenn du das Problem nicht sofort lösen kannst, folge dem Eskalationsprozess. Dokumentiere das Problem, informiere die nächste Person in der Kette und gib so viele Details wie möglich, damit das nächste Teammitglied übernehmen kann.

10. Was soll ich tun, wenn ein völlig neues Problem auftritt und es keinen Leitfaden dafür gibt?

Bleibe ruhig und analysiere das Problem systematisch. Verwende Fehlerbehebungsansätze, die bei ähnlichen Problemen funktioniert haben. Wenn das Problem zu unbekannt ist, eskaliere es an das entsprechende Team und dokumentiere alles für zukünftige Referenzen.

11. Welche Werkzeuge sollte ich immer griffbereit haben?

Dein Telefon, Laptop und alle Arbeitswerkzeuge oder Software, die du zur Beantwortung von Benachrichtigungen benötigst, sind unerlässlich. Stelle sicher, dass du Zugriff auf Fernwartungswerkzeuge, Überwachungs-Dashboards und Kommunikationskanäle hast, damit du Probleme effizient lösen kannst.

12. Was, wenn ich mich in einem Gebiet mit schlechter Empfangsqualität befinde?

In Gebieten mit schlechtem Empfang solltest du Situationen vermeiden, in denen du vollständig auf Benachrichtigungen über dein Handy angewiesen bist. Es könnte sinnvoll sein, auf eine Wi-Fi-Verbindung mit deinem Laptop umzuschalten oder ein anderes Kommunikationstool zu verwenden, das nicht auf mobilen Empfang angewiesen ist.

Vorbereitung & Stressvermeidung

13. Wie kann ich meine Bereitschaftsdienste effizienter und handhabbarer gestalten?

Bleibe organisiert, verwende Vorlagen für häufige Probleme und führe ein detailliertes Protokoll deiner Aktivitäten. Priorisiere Aufgaben mit hoher Auswirkung, und wenn nötig, richte Benachrichtigungen ein, um Probleme nach Dringlichkeit zu kategorisieren. Nimm regelmäßig Pausen und stelle sicher, dass ein gutes Backup-System vorhanden ist.

14. Wie bereite ich mich auf meine erste Rufbereitschaft vor?

Wichtig ist, vorab alle Zugänge wie VPN und Monitoring-Tools einzurichten. Gespräche mit erfahrenen Kolleg*innen, die schon im Bereitschaftsdienst waren, eigenen sich, um den Eskalationsprozess bei Vorfällen kennenzulernen. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Alarmierungs-App korrekt auf dem Smartphone eingerichtet ist – mit aktivierten Push-Benachrichtigungen.

15. Wie kann ich mich vor Stress und Burnout im Bereitschaftsdienst schützen?

Setze klare Grenzen (z.B. begrenze die Stunden, in denen du im Bereitschaftsdienst bist). Regelmäßige Pausen, gute Schlafgewohnheiten und körperliche Aktivität helfen ebenfalls, Stress zu reduzieren. Bleibe organisiert, bitte um Hilfe, wenn nötig, und plane regelmäßige Auszeiten, um dich zu erholen.

16. Wie lassen sich Rufbereitschaften fair im Team verteilen?

Damit die Rufbereitschaft gerecht bleibt, sollten sich alle im Team abwechseln. Ein rotierender Dienstplan sorgt dafür, dass niemand dauerhaft die ungeliebten Nachtschichten oder Feiertage übernimmt. Tools helfen bei der automatisierten Planung und ermöglichen es, individuelle Verfügbarkeiten oder Tauschwünsche zu berücksichtigen. Offene Kommunikation im Team ist dabei das A und O.

17. Wie wird die Rufbereitschaft vergütet?

Ob Pauschale, Überstundenvergütung oder gar keine Extra-Zahlung – wie Rufbereitschaft vergütet wird, unterscheidet sich je nach Unternehmen und Region. Wichtig ist, dass die Bedingungen klar geregelt und vor dem ersten Einsatz besprochen sind. Wer Verantwortung außerhalb der regulären Arbeitszeit übernimmt, sollte auch über faire Ausgleichsmodelle sprechen dürfen – offen und auf Augenhöhe mit dem Management.

Fazit

Rufbereitschaft muss kein Dauerstress sein – mit klaren Regeln, einer guten Teamkultur und den richtigen Tools wird sie handhabbar. Ob kurze Spaziergänge mit dem Hund, effektive Eskalationspfade oder smarte Dienstpläne: Wer vorbereitet ist, bleibt auch in kritischen Momenten ruhig. Und das Wichtigste: Die Verantwortung für die Systemstabilität darf nicht auf einzelnen Schultern lasten – faire Planung, offene Kommunikation und verlässliche Backup-Lösungen sowie stabile Incident-Management-Tools machen den Unterschied.

Der Autor Birol Yildiz ist Gründer und CEO des Kölner SaaS-Unternehmen ilert. Die Plattform gewährleistet eine umfassende Lösung für das komplette Incident-Response-Management.