Aktuelle Events

Überzeugen Sie in 30 Sekunden

Überzeugend Präsentieren

Autor: Matthias Meyer, Tim SchlotthauerOb bei Präsentationen, im Akquisegespräch oder auch beim Formulieren einer Info-Broschüre: In 30 Sekunden – also der Dauer einer Aufzugfahrt – muss Ihre Botschaft transportiert sein, damit sie haften bleibt. Wie das klappt, lesen Sie hier.

Besonders beliebt war der Elevator Pitch oder wörtlich übersetzt die „Aufzugpräsentation“ in der New-Economy-Zeit um die Jahrtausendwende. Damals gab es viele junge Unternehmen, die Kapital für ihre Geschäftsideen suchten. Da es nahezu unmöglich war, einen Termin bei den potenziellen Investoren zu bekommen, passten sie diese in der Eingangshalle ihrer Firma ab und stiegen mit ihnen in den Aufzug. Dort hatten sie die Dauer einer Fahrstuhlfahrt zur Verfügung (maximal 30 Sekunden), um Ihre Idee zu verkaufen.

Die Zeit der New Economy ist lange vorbei, die Idee des Elevator Pitches ist aber aktueller denn je: Das moderne Elevator-Pitching-Konzept geht davon aus, dass die Entscheider in den Unternehmen mit so vielen Informationen und Angeboten überhäuft werden, dass sie einer neuen Idee oder einem neuen Angebot nur sehr wenig Aufmerksamkeit schenken (maximal 30 Sekunden), bevor Sie entscheiden, ob es sich lohnt, weiter zuzuhören oder ob sie einfach „Nein, danke“ sagen. Wenn Sie vor diesem Hintergrund nicht in der Lage sind, diese 30 Sekunden optimal für Ihren Zweck zu nutzen, haben Sie deutlich schlechtere Chancen, um auf sich aufmerksam zu machen.

Das Elevator-Pitching-Konzept

Gerade für Gründer und junge Unternehmen ist es daher sehr wichtig, einen guten Elevator Pitch zu beherrschen, da sie sich täglich um neue Kunden und Kooperationspartner bemühen müssen. Durch die alltägliche Reizüberflutung ist es schwer, deren Interesse zu gewinnen, und die Zeit dafür ist sehr begrenzt. Das Elevator-Pitching-Konzept zeigt Ihnen, wie man diese Zeit erfolgreich nutzt.

Der Aufbau eines effektiven Elevator-Pitching-Konzepts erfolgt dabei in mehreren Stufen:

Stufe 1: Die Positionierung

Die erste Voraussetzung für einen guten Elevator Pitch ist die Positionierung Ihrer Firma im Markt. Sie müssen sich darüber klar sein, welchen Nutzen und welche Alleinstellungsmerkmale Sie einem potenziellen Kunden im Vergleich zum Wettbewerb bieten können. Auf diese Frage brauchen Sie eine ebenso gute Antwort, wie auf die Frage nach Ihren Zielkunden. Sie können die beste Geschäftsidee der Welt haben – wenn Sie die falsche Zielgruppe ausgesucht haben, werden Sie scheitern.

Stufe 2: Der richtige Ansprechpartner

Selbst wenn Ihre Positionierung stimmt und Sie die richtige Zielgruppe definiert haben, müssen Sie noch den idealen Ansprechpartner für sich finden. Überlegen Sie dabei, für wen im Unternehmen Ihres potenziellen Kunden Sie eher eine Hilfe oder eher eine Gefahr darstellen – z.B. indem Ihre Dienstleistung seine Stelle überflüssig macht. Denken Sie dabei vor allem an die psychologischen Motive der möglichen Ansprechpartner, denn diese Motive entscheiden weitgehend über Ihren Erfolg in der Akquise.

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

Marketingfallen und Auswege

Warum Marketing strategisch allzu oft ins Leere läuft und mit welchen konkreten Maßnahmen es besser funktioniert.

In vielen Start-ups gilt Marketing noch immer als verlängerte Werkbank des Vertriebs. Sichtbarkeit, Leads und Umsatz sollen schnell messbar sein. Doch was kurzfristig effizient wirkt, führt langfristig in die Sackgasse. Wer Marketing auf Performance reduziert, verzichtet auf das, was Wachstum überhaupt erst ermöglicht: eine klare strategische Marktorientierung.

Strukturelle Fehlstellungen: Wenn Marketing keine Bühne bekommt

Viele Gründer*innen denken Marketing operativ. Als Werkzeug, um ein bestehendes Produkt in den Markt zu drücken. Diese Sichtweise ignoriert, dass Marketing in der Frühphase entscheidend für die Definition von Markt, Zielgruppe und Nutzenversprechen ist.

Die Folge: Es fehlt ein strategischer Unterbau. Start-ups starten mit aggressiver Kommunikation, bevor klar ist, was sie eigentlich differenziert. Markenarchitektur, Positionierung und Kommunikationsleitlinien entstehen oft erst dann, wenn das Wachstum bereits stagniert.

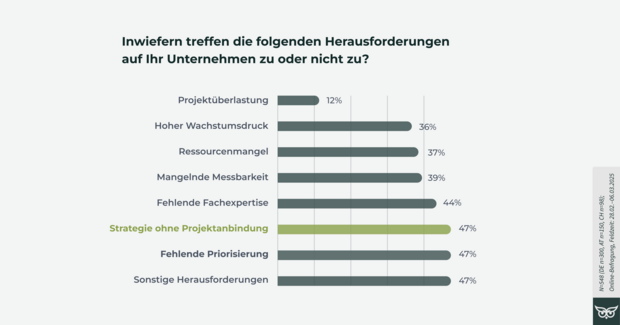

47 Prozent der befragten Marketingentscheider*innen nennen laut der CMO-Studie 2025 von Evergreen Media Projektüberlastung, Ressourcenmangel und hohen Wachstumsdruck als größte Herausforderungen – noch vor fehlender Umsetzungskompetenz. Diese Engpässe sind direkte Symptome fehlender strategischer Planung und Priorisierung.

Organisatorisches Defizit: Keine Stimme auf Managementebene

Ein weiterer Grund für das Leerlaufen des Marketings liegt in der Organisation selbst. In vielen Start-ups fehlt eine CMO-Rolle oder vergleichbare strategische Instanz. Entscheidungen über Marktauftritt, Budget oder Prioritäten werden ad hoc oder rein zahlengetrieben getroffen – meist ohne Kontext.

Marketing wird so zum operativen Dienstleister, nicht zum strategischen Partner. Das rächt sich spätestens, wenn Wachstum professionalisiert werden soll. Ohne klare Führung entsteht ein Flickenteppich aus Agenturleistungen, Kanälen und Kampagnen, aber kein konsistentes Narrativ.

Kulturelle Ursache: Die Produktzentrierung

Die DNA vieler Start-ups ist technologisch geprägt. Der Stolz auf das Produkt überlagert die Marktlogik. Doch in gesättigten Märkten reicht das bessere Produkt nicht aus. Entscheidend ist, wer als relevante(r) Akteur*in wahrgenommen wird.

Betrachten Gründer*innen Marketing als notwendiges Übel, statt als zentrale Wachstumsfunktion, bleibt das Potenzial ungenutzt. Kurzfristige Kampagnen liefern Zahlen, aber keine Markenbindung. Wachstum bleibt volatil.

Die Folgen: Wachstum ohne Fundament

Operativ stark, strategisch schwach – das ist das Muster vieler Start-ups, die nach der ersten Wachstumsphase stagnieren. Ohne klare Positionierung wird jedes Marketing zur Symptombehandlung: Man optimiert an Creatives, Budgets und Kanälen, statt an der Markendrehung. Das Ergebnis:

- steigende Customer Acquisition Costs (CAC),

- sinkende Conversion Rates trotz mehr Output,

- keine Markenloyalität oder Wiedererkennung sowie

- fehlendes Alignment zwischen Marketing, Produkt und Finance.

Learning: Wer die Marke nicht führt, verliert sie an den Wettbewerb.

Strategische Neuausrichtung: Wie Marketing wieder Wirkung entfaltet

1. Rolle neu definieren

Marketing ist keine Kampagne, sondern eine Steuerungsfunktion. Es bündelt Marktverständnis, Markenführung und Wachstumsstrategie und sollte frühzeitig als Business-Funktion mit direkter Anbindung an die Geschäftsführung etabliert werden.

2. Führungsverantwortung schaffen

Eine CMO- oder Head-of-Marketing-Rolle ist keine Luxusposition, sondern Voraussetzung für Steuerung. Ohne klare Verantwortung bleibt Strategie ein Nebenprodukt.

3. Grundlagenarbeit leisten

Positionierung ist kein Branding-Thema, sondern Geschäftsstrategie. Wer das „Warum“ seines Unternehmens klar definieren kann, führt konsistenter. Markenplattformen, Zielgruppenpriorisierung und differenzierende Kernbotschaften sind die Basis für jedes weitere Wachstum.

4. Umsetzung professionalisieren

Strategie ohne Exekution ist wertlos. Deshalb gilt: Thought Leadership statt reaktives Content-Marketing, Vertrauen statt Klickjagd. In der Praxis fließt der größte Teil von Marketingbudgets in Online-Kanäle (27 Prozent) und Performance-orientierte Maßnahmen. Für Markenstrategie und Branding werden im Schnitt nur 12 Prozent der Mittel eingesetzt. Wer Wachstum nachhaltig sichern will, muss diese Verhältnisse neu austarieren – zugunsten langfristiger Markenführung und differenzierender Kommunikation.

Handlungsempfehlungen für 2026

- Strategische Reviews: Marketingstrategie mindestens einmal jährlich auf Geschäftsziele prüfen.

- Governance-Struktur: Klare Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Markenführung schaffen.

- Langfristige Assets priorisieren: Owned Media und SEO als zentrale Sichtbarkeitsbasis aufbauen.

- KPIs neu denken: Neben Leads auch Markenwahrnehmung, Trust und Retention messen.

- Alignment schaffen: Marketing, Finance und Produkt in einem strategischen Steuerkreis verbinden.

- Es gilt: Wer Marketing nur als Vertrieb versteht, arbeitet gegen sein eigenes Wachstum.

Fazit

Strategisches Marketing ist kein Nice-to-have, sondern der entscheidende Hebel, um Skalierung stabil zu machen. Start-ups, die früh auf Markenführung, Positionierung und Marktorientierung setzen, wachsen nachhaltiger, weil sie wissen, wofür sie investieren.

Der Autor Alexander Rus ist Gründer und CEO von Evergreen Media, einem Beratungsunternehmen für digitales Wachstum.

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Pitchen impossible?

Strategien, Tipps und To-dos: Wie du dein Publikum beim Pitchen oder im Kund*innengespräch auf Englisch leichter für dich und deine Sache gewinnst.

Als gebürtiger Amerikaner lief mein erster Pitch auf Deutsch im Jahr 2013 nicht nach Plan. Stell dir vor: Sechs fremde Menschen schauen dich erwartungsvoll an und warten auf eine Botschaft, die ihr Unternehmen nachhaltig beeinflussen könnte. Und in diesem Moment denkst du nur daran, wie du verhindern kannst, dass deine Hände so stark schwitzen. Mitten in deiner Präsentation hast du einen Blackout. So liefen meine ersten beiden Pitches. Ich war unglaublich nervös, und mir wurde klar, dass mein Traum von einem erfolgreichen Unternehmen schneller enden würde als erwartet.

Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Situation getan hätte: Ich schrieb mich in Deutschkurse ein, kaufte Bücher wie „Deutsch für Dummies“ und schloss mich Übungsgruppen in der Bibliothek an. Zwar machte ich Fortschritte, doch meine Angst, in einem beruflichen Umfeld Deutsch zu sprechen, blieb bestehen. Also begann ich, solche Situationen zu vermeiden. Aber tief in mir drin sagte der Amerikaner immer wieder: „Wenn andere es schaffen, warum nicht auch du?“

In der Welt der Kommunikation gibt es den bekannten Satz: „Du bist nur so gut, wie du dich ausdrücken kannst.“ Es gibt viele Menschen mit beeindruckendem Lebenslauf, die ihre Stärken während einer Präsentation aber nicht vermitteln können. Dann sehen sie, wie weniger kompetente Personen Deals abschließen oder Beförderungen erhalten, die eigentlich ihnen hätten zustehen sollen. Ich war einer von ihnen.

Nach unzähligen Stunden der Recherche, des Coachings und der Weiterbildung erkannte ich, dass Vokabeln zwar wichtig sind, es aber fünf weitere Elemente gibt, die entscheidend sind, um den richtigen Eindruck von dir und deinem Unternehmen in einer dir fremden Sprache zu hinterlassen.

Sechs Schlüssel, die du für einen erfolgreichen Pitch auf Englisch berücksichtigen solltest

1. Verschaffe dir echte Klarheit

Bevor du denkst, dass du mehr Vokabeln brauchst – halte kurz inne. Werde dir zunächst über deine Botschaft klar. Sobald du genau weißt, was du sagen willst, überlege dir, warum es für dein Publikum relevant ist: Wie wird es sich fühlen? Was wird es mit deiner Botschaft anfangen?

Ein Kunde von mir, der bei einer der führenden Automarken in Deutschland arbeitet, musste eine Fabrik in Asien von einer Zusammenarbeit überzeugen. Als wir seine Präsentation durchgingen, konnte er seine überzeugenden Argumente nicht klar formulieren und sagte: „Ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen soll.“ Meine Antwort: „Dann sag es auf Deutsch.“ Aber auch das viel ihm schwer. Das ist nicht ungewöhnlich und lässt sich leicht beheben. Wir identifizierten die Kernbotschaft jeder Folie, was zur Erreichung seines Ziels beitrug.

Wann immer du deine Botschaft vermittelst, stelle den Wert für deine Zuhörenden in den Mittelpunkt. Spare dir das Beste nicht für den Schluss auf, beginne mit dem größten Nutzen für dein Publikum. Wie identifizierst du den größten Wert? Denke an das Hauptproblem deines Kunden bzw. deiner Kundin und sprich es gleich am Anfang an, damit deine Zuhörenden sofort erkennen, dass du ihre Herausforderung verstehst. Denk daran: Niemand interessiert sich für dich, solange ihm/ihr nicht klar ist, dass du dich zuerst für ihn/sie interessierst. Zeige das von der ersten Sekunde an.

2. Halte es einfach

Die Zeit der ausgefallenen Wörter oder komplizierten Sätze ist vorbei. Wenn du in Europa auf Englisch präsentierst, dann sprichst du häufig mit Nichtmuttersprachler*innen. Mach es ihnen leicht, deine Botschaft zu verstehen – sie sehen dich bereits als Expert*in an; sonst würdest du nicht vor ihnen stehen.

Auch einer meiner Anfangsfehler war es, so klingen zu wollen, als ob ich gut Deutsch könnte. Aber meine falsche Aussprache und meine Unsicherheit vermittelten genau das Gegenteil. Heute konzentriere ich mich darauf, eine klare und einfache Botschaft zu vermitteln, die leicht zu verstehen ist – und ich helfe meinen Kund*innen, dasselbe zu tun. Überlege mal: Würdest du einen hochkomplexen Pitch mit ausgefallenen Wörtern bevorzugen oder möchtest du sofort wissen, wie diese Person dein Problem auf die effektivste Weise lösen kann?

3. Zeige Selbstvertrauen

Selbstvertrauen kommt von Kompetenz. Es reicht nicht aus, deine Inhalte und das Vokabular zu kennen, du benötigst gezielte Praxis in realistischen Situationen. Deshalb haben meine anfänglichen Deutschkurse für mich nicht funktioniert.

Eine meiner Kundinnen – eine IT-Abteilungsleiterin – war so nervös, ihr umfangreiches Wissen auf Englisch zu teilen, dass sie in Meetings lieber schwieg. Überlege kurz: Welchen Eindruck hat sie hinterlassen? Ich erspare dir das Raten: Es war Unsicherheit. Das hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können, denn sie ist äußerst kompetent in geschäftlichen Angelegenheiten und emotionaler Intelligenz.

Wir arbeiteten daran, ihre Ideen online, persönlich und auf der Bühne zu präsentieren, wobei wir einige der Techniken verwendeten, die du hier liest. Das Ergebnis? Sie erzielte die höchste Führungsbewertung in der Geschichte ihrer Abteilung – unter mehr als 500 Mitarbeitenden. War ich das? Natürlich nicht. Die Kompetenz hatte sie doch schon und musste nicht weiter aufgebaut werden – vielmehr wurde ihr Selbstvertrauen gestärkt, um ihr die Angst zu nehmen.

Nervosität hindert dich daran, all deine Sinne zu nutzen, um dein Umfeld richtig zu deuten. Hinweise wie Körpersprache oder Mikroausdrücke von Zuhörenden helfen dir dabei, deine Botschaft effektiver zu vermitteln. Es geht nicht darum, jedes Signal auswendig zu lernen, sondern einfach darum, das Bewusstsein zu bewahren, damit du deine Kommunikation basierend auf dem anpassen kannst, was du beobachtest.

Beispiel: Wie sieht ein skeptischer Mensch im Vergleich zu jemandem aus, der das liebt, was du sagst?

4. (Er-)Kenne deine APES (Kommunikationsstile)

Während meiner ersten Geschäftsgespräche fühlte ich mich von direkten Fragen und Meinungsverschiedenheiten potenzieller Kund*innen angegriffen. Ich war mir der unterschiedlichen Kommunikationsstile nicht bewusst. Während ich in einem freundlichen und einflussnehmenden Stil auftrat, begegneten sie mir sehr analytisch und direkt – komplette Gegensätze, wenn es um Verhandlungen und große Deal-Breaker geht.

Meine Erfolge in Gesprächen verbesserten sich, als ich lernte, Kommunikationsstile zu identifizieren und meine Präsentationen entsprechend anzupassen. Sowohl deinen eigenen Kommunikationsstil als auch den der anderen zu kennen, ist während der Vorbereitung und Präsentationen entscheidend. Eine meiner größten Entdeckungen während des Coachings: Persönlichkeit ist nur eine Reihe von Denkmustern und Gewohnheiten, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden – und wir haben die Macht, zu ändern, wie wir denken, handeln und fühlen.

Deshalb lehre ich diese vier Typen als Kommunikationsstile, nicht jedoch als feste Persönlichkeiten, wie es traditionelle Modelle oft tun:

1. direkt,

2. einflussnehmend (Influencer*in),

3. analytisch und

4. beständig (Steady).

Das Verständnis dieser Stile wird dir helfen, überall Vertrauen aufzubauen.

5. Buchstaben sind kein Essen – verschlucke sie nicht

Während jeder unterschiedliche Sprachkenntnisse besitzt, ist die Aussprache etwas, an dem wir alle arbeiten können. Beim Deutschsprechen zum Beispiel wird der Kiefer weniger bewegt als beim Sprechen auf Englisch. Ein großartiger Tipp zur Verbesserung der englischen Aussprache ist, deinen Kiefer zu entspannen und Vokallaute zu übertreiben, indem du deinen Mund weiter öffnest als gewöhnlich. Das verbessert die Verständlichkeit enorm. Übe nicht vor Kolleg*innen, sie müssen nicht wissen, was du tust.

Eine Technik auf höherem Niveau beinhaltet das Betonen wichtiger Teile eines Satzes, indem du vor wichtigen Wörtern eine Pause einlegst oder sie in einer anderen Lautstärke sprichst. Hierzu ein Beispiel:

1. The DOG ate the toy.

2. The dog ATE the toy.

3. The dog ate the TOY.

Bemerkst du, wie sich die Bedeutung verschiebt, je nachdem, welche Wörter betont werden? Stell dir vor, dass du Englisch sprichst, als würdest du ein Lied singen – verwende lange und kurze „Melodien“, um deine Zuhörer*innen zu fesseln.

6. Töte den Perfektionismus

Vergiss nicht: Menschen kaufen von denen, die sie mögen und denen sie vertrauen – nicht von Perfektionist*innen, die zu sehr versuchen, ihre Fehler zu verbergen. Wenn du zu sehr versuchst, perfekt zu erscheinen, verlierst du deine Authentizität; genau diese macht dich jedoch besonders.

Konzentriere dich stattdessen darauf, echtes Interesse an den Bedürfnissen anderer zu zeigen – nicht, indem du sie wie Übermenschen behandelst oder über schlechte Witze lachst, sondern, indem du ihre tieferen Anliegen ansprichst.

Eine großartige Möglichkeit, Perfektionismus zu überwinden, sind Visualisierungsübungen: Setze dich an einen ruhigen Ort, schließe die Augen und übe mental Schritt für Schritt deinen Vortrag. Olympische Athleten verwenden diese Technik routinemäßig; sie ist Teil des Aufbaus mentaler Stärke unter Druck.

Beachte: Deine Aufgabe ist es nicht, deinen Zuhörenden zu beweisen, dass sie falsch liegen. Stelle dein eigenes Ego hinten an. In manchen Fällen werden sie dir völlig widersprechen.

Wenn es eine Sache gibt, an die ich dich erinnern möchte, dann ist es, dass Selbstvertrauen durch Kompetenz kommt, aber nur durch zielgerichtetes Üben.

Ich weiß, wie es ist, sich unsicher zu fühlen, wenn man eine Fremdsprache im Job spricht – besonders wenn man Wert darauf legt, es gut zu machen. Aber mich daran zu erinnern, dass ich es geschafft habe und heute anderen genau dabei helfe, motiviert mich. Und allein schon, es zu versuchen, kann den Tag eines/einer anderen verbessern. Das lohnt sich immer.

Also: Wage den Sprung ins kalte Wasser. Wenn andere es können, warum nicht auch du?

Der Autor Jeury Tavares hilft als erfahrener Executive Coach Führungskräften, kulturelle Unterschiede zu überbrücken, die Teamleistung zu steigern und selbstbewusst auf Englisch zu kommunizieren.

Online unsichtbar?

Basics für Gründer*innen: Wie du deine Zielgruppe online effektiv erreichst und mit welchen Tools du die Sichtbarkeit deiner Website gezielt steigern kannst.

Viele Gründer*innen kämpfen damit, ihre Zielgruppe (auch) online zu erreichen. Wer es dabei versäumt, seine Kund*innen gezielt über Suchmaschinen anzusprechen, verschenkt enormes Potenzial. Um online sichtbar zu werden, braucht es zu Beginn kein großes Budget, sondern vor allem ein tiefgreifendes Verständnis für die eigene Zielgruppe. Mit diesem Wissen und den richtigen Tools lässt sich eine fundierte Online-Strategie entwickeln und die Sichtbarkeit Schritt für Schritt steigern.

1. Der wichtigste Schritt: Die eigene Zielgruppe kennen

Ob es um SEO, Paid Media oder Social Media geht – wenn du nicht weißt, wen du erreichen willst, verpufft jede Maßnahme. Es gilt: erst verstehen, dann vermarkten. Folgende Fragen helfen dir dabei: „Welche Herausforderungen hat mein(e) Kund*in und wie kann ich sie lösen? Was möchte mein(e) Kund*in unbedingt erreichen und wieso möchte er/sie dafür mein Produkt nutzen?“ Nur wer die Bedürfnisse und Pain Points seiner Kund*innen kennt, kann diese auch online gezielter ansprechen – ohne Streuverluste.

Tipps, um ein tiefes Verständnis für die eigene Zielgruppe zu entwickeln:

- Erstelle Buyer Personas: Wer genau ist dein(e) Wunschkund*in? Was braucht diese Person, wo informiert sie sich und welche Sprache spricht sie? Welche Probleme hat deine Zielgruppe und wie löst du diese?

- Sprich mit echten Menschen: Führe drei bis fünf Gespräche mit potenziellen oder bestehenden Kund*innen, um ihre Bedürfnisse genauer zu verstehen.

- Nutze Tools wie Google Trends, ChatGPT, AnswerThePublic oder Ubersuggest, um typische Fragen und Suchbegriffe herauszufinden.

2. Die Website als digitale Basis – SEO von Anfang an mitdenken

Die Website ist mehr als nur deine Visitenkarte – sie ist deine zentrale Anlaufstelle. Damit sie jedoch gefunden wird, muss sie suchmaschinenoptimiert sein. 99 Prozent aller Kund*innen, die mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, starten mit einer Google Suche. Das gilt auch, wenn sie über eine Empfehlung, Anzeige oder ein persönliches Treffen aufmerksam werden: Sie schauen stets online, wer hinter dem Unternehmen steckt und was es macht.

So kannst du SEO nutzen:

- Recherchiere passende Keywords: Nutze Tools wie Ubersuggest, Sistrix, Seobility oder den Google Keyword Planner.

- Optimiere jede Seite auf ein Haupt-Keyword: z.B. „Finanzberatung für Start-ups“ statt „Leistungen“.

- Achte auf technische Basics: schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung, klare Seitenstruktur, sprechende URLs (z.B. „/startup-beratung“ statt „/seite-1“).

- Greife die Probleme deiner Zielgruppe auf und zeige ihr auf, wie du sie mit deinem Produkt deiner Dienstleistung löst.

Tipp: Mit der Google Search Console erkennst du, über welche Suchbegriffe Besucher*innen bereits auf deine Website gelangt sind und wo noch Potenzial liegt.

3. Content mit Mehrwert: Sichtbarkeit durch Relevanz

Content ist nicht gleich Content. Wer Sichtbarkeit aufbauen will, muss Inhalte liefern, die der Zielgruppe weiterhelfen: informativ, praxisnah und gut lesbar. Es ist wichtig, nicht einfach eine Content-Masse mit KI-Tools zu erstellen, sondern wirklich auf den Nutzen für die Zielgruppe im Zusammenhang mit dem eigenen Angebot/Produkt einzugehen. Es ist besser, weniger Content mit echtem Mehrwert zu erstellen, statt Masse, die keine Relevanz hat.

So erstellst du Content mit Mehrwert:

- Entwickle eine Content-Strategie, die auf die Fragen, Bedürfnisse und Probleme deiner Zielgruppe eingeht.

- Erstelle Evergreen-Content: z.B. „10 Tipps für die Nutzung von Produkt XY“ oder „So funktioniert Google My Business für lokale Sichtbarkeit“.

- Nutze unterschiedliche Inhaltsformate: Blogartikel, Schritt-fürSchritt-Guides, Branchen-News oder Infografiken.

4. Social Media gezielt nutzen – statt überall ein bisschen

Social Media ist ein starker Hebel für digitale Sichtbarkeit, wenn du weißt, wo deine Zielgruppe aktiv ist und welche Inhalte sie dort sehen möchte. Ein Unternehmen muss nicht überall präsent sein, sondern dort, wo sich die eigene Zielgruppe aufhält. Für ein B2B-Business ist LinkedIn sinnvoller als Meta. Start-ups, die mit D2C-Produkten handeln, erreichen ihre Zielgruppe hingegen eher auf Meta oder TikTok.

Tipps zur Social-Media-Nutzung:

- Wo ist deine Zielgruppe wirklich unterwegs? Wo informiert und wo kauft sie?

- Wähle ein bis zwei passende Plattformen aus: für B2B z.B. LinkedIn, für visuelle Themen Instagram oder TikTok.

- Entwickle einen regelmäßigen Posting-Rhythmus.

Soziale Medien bringen nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen, wenn du authentisch bleibst. Sei realistisch bei der Planung: Nutze lieber nur einen Kanal, dafür aber richtig.

5. Google Ads: Planbare Performance für dein Business

Google Ads liefert Start-ups, die wissen, wonach ihre Zielgruppe sucht und welche Begriffe wirklich konvertieren, sofortige Sichtbarkeit. Für Google Ads benötigst du eine klare Strategie und eine Zielseite, die überzeugt. „Einfach nur“ eine Kampagne zu starten und Budget einzusetzen, bringt selten den gewünschten Erfolg. Im B2B-Bereich lohnen sich Keywords rund um Beratung, Dienstleistung oder Softwarelösungen, bei D2C-Produkten Keywords rund um Produktsuchen oder Markenvergleiche.

Erste Schritte für Google Ads:

- Starte mit fünf bis zehn konkreten Suchbegriffen, die direkt zu deinem Angebot passen.

- Setze ein kleines Tagesbudget ein und teste gezielt verschiedene Anzeigentexte.

- Nutze Conversion-Tracking, um zu sehen, welche Anzeige wirklich Verkäufe generiert.

Wichtig: Starte schlank, teste, lerne und optimiere regelmäßig. Such dir Profis, wenn du dabei Hilfe benötigst.

Google Ads ist kein Selbstläufer, aber ein starker Turbo, wenn du gezielt damit arbeitest. Wichtig: Nicht der Klick zählt, sondern das Ergebnis.

Die richtigen Tools für mehr digitale Sichtbarkeit

Um die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen, gibt es viele Tools. Gründer*innen stellen sich oft die Frage, welche davon sie wirklich brauchen. Hier sind die wichtigsten Basic-Tools, die deine digitale Sichtbarkeit steigern helfen:

- Google Search Console zeigt dir, wie Google deine Seite sieht, inklusive Fehlern, Rankings und Klicks.

- Google Analytics 4 analysiert das Nutzungsverhalten: Wer kommt, bleibt und konvertiert?

- Seobility für Keyword-Recherchen und SEO-Einblicke.

- Google Keyword Planner: Hier kannst du, ohne Ads zu schalten, Prognosen und historische Daten für Keywords abrufen und so Keywords analysieren.

Ein regelmäßiger Blick in diese Tools lohnt sich, denn die dort enthaltenen Daten helfen dir, bessere Entscheidungen für deinen zukünftigen Content und geplante Kampagnen zu treffen.

Sichtbarkeit ist kein Zufall

Digitale Sichtbarkeit entsteht, wenn du genau weißt, wen du ansprechen willst, relevante Inhalte produzierst und die richtigen Tools einsetzt. Als Einsteiger*in kannst du klein, aber mit Strategie starten und anschließend regelmäßig optimieren. Es gilt: Wer mehr Zeit als Geld hat, fokussiert sich auf SEO und Content. Wer mehr Geld als Zeit hat, investiert in Anzeigen.

Die Autorin Katharina Vogt ist Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Ihr Spezialgebiet ist das suchmaschinenbasierte Marketing.

KI-Einsatz in der Akquise

Künstliche Intelligenz (KI) bietet vielfältige Möglichkeiten, die Akquise von Neukund*innen zu optimieren und den Vertriebsprozess effizienter zu gestalten. Wir zeigen die Chancen, den Nutzen und die Grenzen der KI-Nutzung auf.

Akquise (und damit einhergehend Vertrieb und Marketing) ist so alt wie die Menschheit selbst und damit eines der grundlegendsten Handwerke unserer Geschichte. Der Fortschritt macht naturgemäß auch hier nicht halt: So hat sich durch KI die Art und Weise, wie wir Vertrieb machen, radikal verändert.

KI hat einen regelrechten Siegeszug angetreten und dabei die Welt gefühlt im Sturm erobert. Sie hat zu einer absoluten Demokratisierung des Wissens geführt, und wir sind mittlerweile in der Lage, nur durch eine simple virtuelle Konversation wunderbare Dinge erschaffen zu können. Sprachbarrieren und sonstige Hürden zur KI-Nutzung sind kaum mehr vorhanden, und die Technologie ist so kostengünstig, dass sie nahezu jede(r) nutzen kann. Im Bereich der Akquise sind aktuell folgende sinnvolle Einsatzbereiche für KI zu nennen:

1. Datenanreicherung und Scoring

Hochwertige, relevante und aktuelle Daten sind im B2B-Geschäft die absolute Erfolgsvoraussetzung. Dank KI war es noch nie so einfach, an Kontaktdaten seiner B2B-Zielgruppe zu kommen. Wir füttern den KI-Helfer mit Hintergrundinformationen zu unseren Zielgruppen, Angeboten und Zielmärkten. Geben Referenzkund*innen an und liefern Beispiele von unseren Mitbewerber*innen. Daraufhin werden vonseiten der KI gezielt Websites, Branchenverzeichnisse, von uns zur Verfügung gestellte Listen, Social-Media- Kanäle, Nachrichten, Jobportale und viele weitere Quellen besucht und die Informationen aggregiert – entweder in Zusammenarbeit mit einer menschlichen Arbeitskraft oder auch komplett autark.

So sind wir in der Lage, Dinge wie Unternehmensbeschreibungen, Alleinstellungsmerkmale, offene Jobanzeigen, aktuelle Nachrichten und Beiträge in Reports und Scorings zu verwandeln, ohne dass wir den/die potenzielle(n) Kund*in vorher kennen müssen, und können zielgerichtet unsere Akquise mit individuellen und akquiserelevanten Fakten anreichern.

Gewähren wir der KI auch noch Zugriff auf unsere Bestandsdaten, sind wir in der Lage, datengetrieben eine Wahrscheinlichkeitsberechnung durchzuführen und uns genau zur richtigen Zeit bei den richtigen Interessent*innen mit den relevanten Lösungen ins Gespräch zu bringen.

Fragen wie „Wann war der letzte Kontakt? Hat der Interessent sein Angebot bzw. seine E-Mail geöffnet und sich damit beschäftigt? Gibt es branchenspezifische Herausforderungen? Wie sieht das Wettbewerbsumfeld aus? Welche unserer Lösungen passt am besten für das wahrscheinlichste Problem?“ werden plötzlich mit einem Klick beantwortet und zu interessanten Scoringkriterien. Das sorgt dafür, dass wir jederzeit einen Adlerblick auf unsere Kund*innen und Interessent*innen haben und dadurch unabhängig in der Lage sind, die bestmögliche Akquiseentscheidung zu treffen.

2. Individuelle Ansprache „at scale“

Anhand dieser Daten können wir dann eine smarte Ansprache gestalten. Einzigartig und „at scale“. Nicht nur ein plattes „Hey, du bist doch Geschäftsführer von einem Bauunternehmen in [Ort]. Du hast die [Herausforderung] und ich die [Lösung]“, sondern eine Ansprache auf Augenhöhe mit Witz, Charme und Cleverness.

Wichtig ist allerdings, dass wir hier die persönliche Grenze der Interessent*innen nicht überschreiten und in eine Art von Stalking abdriften. Eine Nachricht wie „Ich weiß, dass dein Sohn im Fußballverein [Musterstadt] Fußball spielt und du einen Golden Retriever besitzt. Daher kannst du bestimmt eine Haftpflichtversicherung brauchen“ ist natürlich nicht Sinn der Sache. Vielmehr geht es darum, auf Basis von Alleinstellungsmerkmalen, Herausforderungen und Lösungen eine persönliche Ansprache zu gestalten. Diese Individuelle Akquisenachricht tragen wir dann vollkommen automatisiert via E-Mail, LinkedIn-Nachricht und -Post in die Welt.

So können wir die unterschiedlichen Akquisekanäle gezielt sinnvoll miteinander verbinden, ohne menschliche Ressourcen zu verschwenden. Durch diese Art der Ansprache filtern wir gezielt vor und sichern uns die heutzutage so wichtige Aufmerksamkeit.

3. Hochwertige Content-Erstellung

Treiben wir diese Ansprache dann noch auf die Spitze, indem wir individuelle Websites für die Kund*innen gestalten oder in Präsentationen und Videos die spezifischen Merkmale mit einbringen, erwecken wir das Gefühl, dass wir uns intensiv, persönlich und zielgerichtet mit der jeweiligen Person auseinandergesetzt haben.

Das führt zum nächsten Punkt: Bildergenerierung, Videos, Marketingkampagnen, Texte, Präsentationen, Websites, Software, Ratgeber und Bücher sind nur ein kleiner Teil einer nahezu endlos erscheinenden Liste an Möglichkeiten, die KI mittlerweile auf einem absolut professionellen Niveau erstellen kann.

Die Ergebnisse sind durch die neusten Modelle der großen Anbieter*innen nicht mehr von jenem Content zu unterscheiden, der rein durch Menschen erstellt wurde. Daher haben KI-generierte Kampagnen bereits ihren Weg zu international bekannten Marken und in die Werbeblättchen großer Discounter gefunden.

Werden die KI-Modelle on top noch mit den eigenen Daten gespeist und erhalten die richtigen Anweisungen in Form von Prompts, Temperatur und Perspektive, liefern sie konstante Ergebnisse auf einem sehr professionellen Niveau. Damit haben wir jederzeit Zugriff auf die eigene Marketingabteilung in der Hosentasche.

4. Kosten und Zeiteinsparung

Ein weiterer spannender Punkt ist die Möglichkeit, KI-Agenten zu nutzen, um die eigenen Akquiseprozesse maximal zu automatisieren. Ob Gesprächszusammenfassungen, Datenanreicherung, Korrespondenz, Follow-up, Angebotserstellung, Prüfung des Zahlungseingangs oder individuelle Video-Pitches – die Möglichkeiten sind hier nahezu grenzenlos.

Genauso wie einem Menschen, können wir der KI Aufgaben zur Erledigung übergeben und sie in Teams zusammenarbeiten lassen. Schon heute ist nahezu jede digitale Rolle als individueller KI-Agent abbildbar. Das entlastet den Menschen dahinter und sorgt dafür, dass er sich auf das Wesentliche und Relevante konzentrieren kann: die Beratung und den Austausch mit Kund*innen sowie die Weiterentwicklung und Optimierung der Akquisesysteme.

5 Optimierung der Gesprächsführung und Kund*innenerfahrung

Eine Weitere, nicht zu unterschätzende Möglichkeit ist der Einsatz von KI als individueller Sparringspartner. Mit eigener Expertise, Vorgaben, Zielsetzungen und mit branchenspezifischem Wissen gefüttert, haben wir einen neutralen Berater an unserer Seite, der uns dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen. Kombiniert man das mit lernenden Wissensdatenbanken sowie Video- und Sprachgenerierung, ist es sogar möglich, interaktiv mit dem Sparringspartner zu arbeiten. So können wir beispielsweise mithilfe der KI auch einen persönlichen Begleiter für unsere Kund*innen oder Mitarbeitenden im Rahmen des Verkaufsprozesses erschaffen.

Die Schattenseiten der KI

KI hat aber auch ihre Schattenseiten – umso wichtiger ist es daher, Grenzen zu ziehen, insbesondere bei Themen wie Deepfake-Videos, diskriminierenden, sexistischen oder rassistischen Inhalten. Außerdem sollten nur öffentliche Datenquellen bzw. eigene Datenbestände als Grundlage für die KI-Systeme genutzt werden.

Wichtig ist es, die Datenhoheit zu behalten und den gesunden Menschverstand walten zu lassen. Hier gilt die alte Weisheit: „Wenn wir Dinge kostenlos oder zu sehr geringen Gebühren nutzen können, sind wir und unsere Daten die Bezahlung.“

Der Autor Kay Malek unterstützt als Vertriebsexperte bei Akquisekraft Start-ups und Scale-ups beim Auf- und Ausbau hybrider und KI-unterstützter Akquisesysteme.

Influencer-Marketing: Sozialabgaben und Steuerfallen

Was Influencer*innen und Auftraggebende bei ihrer Zusammenarbeit steuerrechtlich wissen und beachten sollten.

Die Reichweite von Influencer*innen und ihr Einfluss auf die Follower*innen machen sie zu einem begehrten Teil von Marketingkampagnen und Produktplatzierungen von Unternehmen. Doch die Zusammenarbeit birgt nicht nur Fallstricke für die Influencer*innen selbst, sondern auch für Auftraggebende. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die Sozialabgaben an die Künstlersozialkasse (KSK). Was es dabei zu beachten gibt, erklärt Rechtsanwältin Nicole Golomb bei Ecovis in Regensburg.

Influencer*innen sind heute feste Größen in Werbekampagnen, bei denen teils große Summen fließen. Wie zuletzt die Fälle in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile auch in den anderen Bundesländern zeigen, können die steuerlichen Folgen gravierend sein: Dort prüfen Ermittler*innen des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ein mögliches Steuervolumen von rund 300 Millionen Euro, das Influencer*innen nicht erklärt haben sollen. Neben unklaren Einnahmen aus Klickvergütungen, Werbedeals oder Abo-Zahlungen rücken damit auch die Pflichten von Unternehmen stärker in den Fokus, etwa wann sie die Künstlersozialabgabe (KSA) an die Künstlersozialkasse (KSK) für die Zusammenarbeit mit Influencer*innen zahlen müssen.

Wann Unternehmen die KSA zahlen müssen

Die KSK verschafft selbstständigen Künstlern und Publizisten Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu ähnlichen Bedingungen, wie sie Arbeitnehmende haben. Viele Unternehmen außerhalb der klassischen Medien- und Kreativbranche sind überrascht, dass auch sie die Künstlersozialabgabe zahlen müssen, wenn sie für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit Influencer oder andere Kreative beauftragen.

Unternehmen müssen die KSA leisten, wenn sie Aufträge an selbständige Künstler*innen oder Publizist*innen vergeben (Paragraph 24 Absatz 1 und Absatz 2 Künstlersozialversicherungsgesetz, KSVG). Dazu gehören einerseits klassische Verwerter wie Verlage, Fernsehsender oder Galerien. Andererseits trifft die Pflicht auch Unternehmen, die für ihre eigene Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit externe Kreative beauftragen. Sobald Firmen Influencer*innen beauftragen, bewegen sie sich in einem Bereich, den sie gar nicht als abgabepflichtig wahrnehmen.

Für das Auftragsvolumen gelten Bagatellgrenzen, die jedoch nicht für klassische Verwerter gilt:

- bis Ende 2025: 700 Euro pro Kalenderjahr,

- ab 2026: 1.000 Euro pro Kalenderjahr geplant.

- Unterhalb dieser Schwellen entfällt die KSA.

Wann Influencer*innen abgabepflichtig werden

Als abgabepflichtig gelten Leistungen von selbständigen Künstler*innen oder Publizist*innen, wenn natürliche Personen oder Personengesellschaften sie erbracht haben. Arbeiten juristischer Personen, etwa von einer GmbH, oder von Gesellschaften wie einer GmbH & Co. KG oder einer Offenen Handelsgesellschaft lösen dagegen keine KSA aus.

Influencer*innen lassen sich durchaus als Künstler*innen einstufen, wenn sie Videos, Fotos oder Podcasts mit eigener kreativer Gestaltung produzieren. Bereits ein geringer künstlerischer Charakter kann genügen, um die Abgabepflicht zu begründen. Keine Abgabe fällt dagegen an, wenn ein(e) Influencer*in lediglich ein Produkt empfiehlt oder verlinkt, ohne eine eigenständige kreative Leistung zu erbringen.

Grauzonen und Risiken

In der Praxis entstehen häufig Unsicherheiten – etwa bei stilistisch aufwendig gestalteten Produktpräsentationen. Im Zweifel nimmt die KSK eine eigene Bewertung vor, die auch rückwirkend erfolgen kann. Das führt nicht selten zu erheblichen Nachforderungen.

Muss ein Unternehmen die Abgabe leisten, kommen weitere Pflichten hinzu, die so im KSVG geregelt sind:

- umfassende Auskunfts- und Vorlagepflichten (Paragraph 29),

- Meldung aller an selbständige Künstler*innen gezahlten Entgelte (Paragraph 27),

- Auszeichnungspflichten (Paragraph 28)

- Vorauszahlungspflichten (Paragraph 27 Absatz 2)

Beratung zahlt sich aus

Die Beauftragung von Influencer*innen kann also weitreichende Konsequenzen haben. Influencer-Marketing wird zunehmend wichtiger, doch die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte sind in vielen Unternehmen nicht ausreichend bekannt. Eine rechtzeitige Beratung hilft, Nachzahlungen und Bußgelder zu vermeiden.

Warum Entrepreneurial Marketing am Küchentisch beginnt

Viele Gründer*innen sehen in Marketing nur die Werbetätigkeit, aber nicht die strategischen Vorteile eines ganzheitlichen Ansatzes. Warum das ein fundamentaler Denkfehler ist und wie du von Anfang an bewusst gegensteuerst, erfährst du hier.

Insbesondere in der Start-up-Welt stehen Produkt und Finanzierung im Vordergrund, Marketing wird als (noch) nicht nötig eingestuft. Das wird problematisch, wenn Gründer*Innen, vor allem von Tech-Start-ups, in der Euphorie des Anfangs Marktpotenziale über- oder die Erklärungsbedürftigkeit des Produkts unterschätzen. Marketing ist jedoch weit mehr als Werbung und sollte im Gründungskontext eine essenzielle Rolle spielen. Wer ein paar Kniffe kennt und diese bewusst in die Arbeitswoche integriert, baut von Anfang an ein sicheres Verständnis für das Marktumfeld und Kund*innenwünsche auf und erhält wertvolle Informationen für die strategische Ausrichtung.

Die 4P des Marketing-Mix zeigen, wie vielfältig Marketing ist:

- Product/Produkt: Gutes Marketing ermöglicht eine genaue Kenntnis von Kundenanforderungen, Konkurrenzprodukten und sorgt für Differenzierung.

- Price/Preis: Es erleichtert die Einschätzung, welchen Preis die Zielgruppe zu zahlen bereit ist und welche Erwartungen der Markt stellt.

- Place/Distribution: Es vereinfacht die Wahl der relevanten Kanäle, auf denen man Kunden erreicht.

- Promotion/Kommunikation: Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die Definition von effektiven Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu gewinnen.

Man kann das beste Produkt entwickeln – wenn niemand davon erfährt, wird es sich nicht verkaufen.

Gerade für Gründer*innen sind diese Themen essenziell und sollten denselben Stellenwert einnehmen wie eine fundierte Produktentwicklung und die zur Umsetzung nötige Finanzierung. Wie kannst Du das also sinnvoll angehen? Marketing ist ein funktional sehr diverses Feld: Strategie, Produktmarketing, Branding, PR, Social Media, Performance Marketing, um nur einige zu nennen – und auch innerhalb dieser Disziplinen ist ein hoher Spezialisierungsgrad üblich. Wo schon Marketers dazu neigen, sich in einem Themenkomplex zu spezialisieren, ist es Gründer*innen unmöglich, alle diese Felder selbst abzudecken. Das Bewusstsein für die Relevanz ist jedoch der erste Schritt.

Marktkenntnis: Fakten vor Annahmen

Den Begriff Zielmarkt assoziieren viele vor allem mit Kund*innen. Tatsächlich gehören auch Konkurrent*innen, Lieferant*innen, Partner*innen und regulatorische Faktoren dazu. Es reicht nicht, den Zielmarkt nur geografisch und demografisch zu definieren. Eine umfassende Marktanalyse gleich zu Beginn schafft Klarheit über Hürden, Wettbewerb und Anzahl möglicher Kunden, deren Kaufkraft oder Sättigung. Diese Daten helfen bei Umsatzprognosen und Preisfindung.

Gerade bei innovativen Start-ups kann die Zielmarktbestimmung anfangs schwierig sein. Wenn noch keine Gespräche mit potentiellen Kund*innen geführt wurden, kann es zu Fehleinschätzungen des Produktpotenzials kommen. Zeiten gesamtwirtschaftlich starker Entwicklungen verleiten außerdem dazu, die positive Marktlage ohne kritischen Blick auf das eigene Vorhaben zu übertragen und zu optimistische unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

Empfehlung: Eine detaillierte Analyse von Marktvolumen und -potenzialen steht am Anfang. Hierbei sollte die Datenbasis nicht älter als 12 bis 18 Monate sein.

Achtung: KI-generierte Marktanalysen sind oft zu optimistisch. Daher: Kund*innenfeedback einholen, Worst-Case-Szenarien durchspielen und Puffer einbauen, damit Dein Vorhaben von möglichst realistischen Daten gestützt ist.

Auch bei der Zielgruppendefinition solltest du dich nicht zu einer zu optimistischen Einschätzung bzgl. Anzahl, Wünschen und Kaufverhalten hinreißen lassen, sondern realistische Einschätzungen treffen. Beginne mit Annahmen zu Alter, Geschlecht, Einkommen, Ausbildung, Herkunft und Kultur. Anschließend kannst du mit dieser Gruppe in Kontakt treten, um psychografische Merkmale wie Werte, Interessen, Medienverhalten, Preissensibilität, Ängste oder Ziele zu erfassen. Diese Informationen sind nötig, um den Produkt-Markt-Fit zu klären, das Produkt bei Bedarf anzupassen und passende Marketingkanäle zu wählen.

Empfehlung: Schon früh Annahmen zur erwarteten Zielgruppe treffen und diese mit realen Erkenntnissen gegenchecken, Feedback einholen, die Annahmen validieren und die Produktentwicklung oder Marketingstrategie anpassen.

Achtung: Auch und gerade negatives Feedback ist sehr wertvoll. Ehrliche Meinungen helfen beim Erkennen von Lücken oder blinden Flecken.

Die Beschäftigung mit Wettbewerber*innen ist ebenso wichtig. Gründer*innen überschätzen in der Anfangseuphorie oft die Innovationskraft des Produkts oder ignorieren vorhandene Konkurrenz. Ohne Wettbewerbsanalyse verfehlt das Produkt womöglich den Markt oder trifft gar keine Marktlücke.

Empfehlung: Je klarer die Produktidee, desto früher kann man mit Wettbewerbsanalysen starten. Wer ist bereits aktiv? Wie wird das Konkurrenzprodukt angenommen? Wie tritt das Unternehmen auf?

Diese Informationen helfen nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei der Positionierung. Neben Alleinstellungsmerkmalen im Produkt sind auch Design, Sprache, Stil und Werte wichtig, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Gerade wenn viele einander ähnliche Wettbewerber bekannt sind, kann ein bewusst gewählter Kontrast Wiedererkennung und Abgrenzung schaffen – sollte aber zur Zielgruppe und zur Markenidentität passen.

Storytelling: Pitchtraining am Küchentisch

Wenn die Nische im Markt definiert ist, braucht es eine Story. Jede Gründungsidee trägt eine einzigartige Geschichte in sich, die Du als Basis für Branding und Kommunikation nutzen kannst. Wer erst beim Verkaufsstart damit beginnt, ist zu spät dran.

Storytelling beginnt am Küchentisch, wenn du Familie oder Freunden von deiner Idee erzählst. Diese Gespräche sind erste Pitches und damit Trainingsgelegenheiten, um die deine Story zu verfeinern und Feedback einzuholen. So findest du die Sicherheit für einen selbstbewussten Auftritt, wenn es das erste Mal wirklich zählt: bei Banken und Kreditgebern, potenziellen Investor*innen, Kund*innen oder auf der Bühne.

Die Story entwickelt sich selten über Nacht. Aber mit ein paar Leitfragen kommst du ihr schrittweise näher. Beginne mit der Ausgangslage.

Bietest Du ein neues Produkt oder betrittst Du einen neuen Markt? Welche Probleme löst Dein Produkt und welche Vorteile bietet es?

Mit einer Neuheit hast Du mehr gestalterische Freiheit. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil der Markt noch keine Erwartungen hat und es keinerlei Leitlinien gibt. Andererseits bietet sich damit die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Markt bereits von Vorgängern beeinflusst wurde.

Bringst Du ein weiteres Produkt in einen bestehenden Markt?

Hier kommt es vor allem auf deine Nische im Marktgefüge an. Was unterscheidet Dein Produkt von den anderen? Was macht des besser als die Konkurrenzprodukte?

Sobald der Ausgangspunkt klar ist, gleichen die weiteren Schritte der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch: Was ist die Story hinter dem Produkt? Wie kam es zu der Idee, bzw. was treibt dich an? Was ist der rote Faden, mit dem du die Zielgruppe treffsicher ansprichst?

Drei Beispiele, um Deine Story zu erzählen

- Gründer*innen als Marke: Positionierung als Thought Leader für ein bestimmtes Thema oder "Building in Public" sind ideal für erklärungsbedürftige Produkte. So kann man innerhalb des Gründungsprozesses immer wieder Informationen zum Produkt zu teilen und den Markt damit auf den Launch vorbereiten.

- Problemzentrierte Story: Die Geschichte beginnt mit einer gesellschaftlichen, alltäglichen oder ganz spezifischen Herausforderung der Zielgruppe und positioniert das Produkt als Lösung. Das funktioniert besonders gut, wenn lange Vorlaufzeiten notwendig sind, ist aber eher ungeeignet bei sensiblen Technologien mit Patentschutzbedarf.

- Fiktive Persona: Eine Figur steht sinnbildlich für die Zielgruppe (z.B. Smilla von IKEA). Diese Figur bildet über einige Monate einen Teil der Kommunikationsaktivitäten und positioniert das Produkt als Teil des alltäglichen Lebens der Zielgruppe.

Es gibt für deine Story kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass sie hängen bleibt, dass herausarbeitest, was Dein Produkt einzigartig macht, und, dass du dich damit so wohlfühlst, dass du sie natürlich und authentisch erzählen kannst.

Fazit: Erst verstehen, dann vermarkten

Marketing ist kein Verpacken eines fertigen Produkts, sondern Teil der Produktentwicklung. Trotz seiner Vielseitigkeit muss es aber nicht kompliziert sein. Es braucht Fokus und einen festen Platz im Gründungsprozess, zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster pro Woche. Wer sich dabei frühzeitig die richtigen Fragen stellt, legt den Grundstein für wirksames Handeln:

- Analysen bringen Klarheit über Markt, Zielgruppe und mögliche Stolpersteine.

- Die richtige Positionierung im Marktgeschehen grenzt von der Konkurrenz ab und schafft eine Orientierungshilfe.

- Die eigene Geschichte klar haben und gezielt kommunizieren, damit Kund*innen sich langfristig an das Produkt erinnern.

Wenn du diese Schritte befolgst, baust du von Anfang an ein Marketing auf, das ins Schwarze trifft und nicht nur laut ist.

Die Autorin Kaya Schramm ist Marketingleiterin bei einem Transport- und Logistikunternehmen und gibt freiberuflich Workshops zu „Entrepreneurial Marketing“ an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Neben ihrer Leidenschaft für Marketing, Kommunikation und die zugehörigen Prozesse beschäftigt sie sich besonders gern mit Themen rund um die Startup-Welt.

Grafikdesigntrends 2025: Mach dich unique!

Grafikdesign setzt Trend-Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke zu inszenieren oder deine Zielgruppe auf eine frische Art und Weise emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

Das Grafikdesign ist derzeit von einer spannenden Mischung aus Minimalismus, Nostalgie und Individualität geprägt. VistaPrint hat in Zusammenarbeit mit der Designer*innen-Community von 99designs von Vista die wichtigsten Trends analysiert. Das Ergebnis: Marken setzen verstärkt auf visuelle Stile, die Nähe, Menschlichkeit und Persönlichkeit ausdrücken. Von radikal unperfekten Designs bis hin zu Retro-inspirierten Ästhetiken bieten sich jetzt neue Möglichkeiten, Markenidentitäten einzigartig und wiedererkennbar zu gestalten.

1. Unangepasst und bunt: Maximale Kontraste

Mit einer gewollten Kombination aus verschiedenen Schriftarten, Größen und kontrastreichen Farben sticht dieser Trend hervor. Inspiriert von Magazin-Layouts der 1990er-Jahre, wirkt er dennoch frisch und digital. Marken, die auf mutige Typografie, starke Kontraste und asynchrone Layouts setzen, können die Aufmerksamkeit ihres Publikums nachhaltig fesseln. Dieser Stil eignet sich hervorragend für Social-Media-Kampagnen oder Verpackungsdesigns, die laut und mutig wirken sollen.

Elemente des Trends

- Unterschiedliche Schriftarten und -größen, die bewusst kombiniert werden.

- Ungewöhnliche Farbkontraste, wie Neongelb mit tiefem Lila.

- Dynamische und asymmetrische Layouts, die Kreativität vermitteln.

10 Tipps für virale Videos

Ein Traum eines jeden Unternehmens: das eigene Video verbreitet sich viral im gesamten Internet. Jeder kennt den Spot und verbindet ihn mit Ihrem Unternehmen. Doch was so schön klingt ist in der Praxis ein schwieriges Unterfangen und gelingt nur wenigen. Aber warum gehen Videos überhaupt viral? Und wie können Unternehmen diesen Vorgang beeinflussen, damit sich das eigene Video wirklich viral verbreitet?

Warum gehen Videos viral?

Wenn man davon spricht, dass sich ein Video viral verbreitet, meint man damit einen kurzen Clip, der sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Dabei bekommt dieser Prozess eine starke Eigendynamik, auf die man selbst keinen Einfluss mehr hat. Das Video wird in den sozialen Netzwerken geteilt, Blogs und Magazine schreiben darüber und es taucht vielleicht sogar im Fernsehen auf.

Ein ansprechendes und professionell bearbeitetes Video erhöht die Chancen, dass es in den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erregt und weiterverbreitet wird. Mit Tools wie Movavi Video Editor lassen sich Clips optimieren, mit Effekten versehen oder gezielt zuschneiden, um sie noch ansprechender zu gestalten. Durch eine kreative Bearbeitung kann die Botschaft eines Videos klarer vermittelt werden, sodass es leichter Emotionen weckt und zum Teilen animiert.

Hinter dem Erfolg dieser viralen Videos steckt das Prinzip, dass Menschen gern Dinge teilen, um anerkannt zu werden. Ein cooles Video zu finden und weiterzuleiten, hilft diese Anerkennung in Form von "Likes" zu erhalten. Jeder Kunde eines Onlineshops stellt sich die Frage: "Welche Vorteile erlange ich durch den Kauf und was kann ich verlieren?" Meist geschieht dies unterbewusst.

Genauso ist es auch beim Teilen von Videos im Internet.

Einem Bericht des Harvard Business Reviews zufolge sind fünf der häufigsten Gedanken, die für das Teilen verantwortlich sind:

- Meinungssuchend: "Ich möchte sehen, was meine Freunde darüber denken."

- Geteilte Interessen: "Dieses Video verbindet mich mit meinen Freunden über gemeinsame Interessen."

- Hilfsbereit: "Das könnte hilfreich für meine Freunde sein."

- Selbstdarstellung: "Dieses Video sagt etwas über mich und meine Interessen aus."

- Sozialer Nutzen: "Es ist für einen guten Zweck und ich möchte helfen."

Wenn beim Nutzer nur die geringsten Zweifel oder sogar Ängste aufkommen, dass der Empfänger seine Nachricht nicht gefallen könnte, wird es keinen Klick auf den Share-Button geben.

Was sind die Merkmale von viralen Videos?

1. Humorvoll

Das ist der Klassiker! Ein Kleinkind stolpert, ein Musikvideo wird parodiert oder eine Katze wirft eine Vase um - das alles sind Bespiele, die wirklich jeder kennt. So einfach dieses Merkmal erscheint, so schwer ist es aber auch angesichts der Vielzahl von "lustigen Videos" aufzufallen.

2. Emotional

Erzählen Sie eine Geschichte! Dazu gehören Höhen und Tiefen, denn erst diese Kurve löst die richtigen Emotionen aus. Lassen Sie Ihren Zuschauer mitfiebern, mitleiden oder mitfühlen. Das perfekte Beispiel dafür ist der Weihnachtsspot von Edeka, indem ein Großvater vorgibt verstorben zu sein, nur um seine ganze Familie zum Weihnachtsfest zu vereinen.

Sales-Herausforderungen 2025

Die größten Sales-Herausforderungen und To-do’s für Gründer*innen und junge Unternehmen im kommenden Jahr.

Mehrheitlich unterschätzen junge Unternehmen und Start-ups die Wichtigkeit professioneller Verkaufsarbeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung von Anfang an ein Selbstläufer ist, ist sehr gering. Und Hoffnung ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Es gilt, selbstkritisch folgende Punkte zu hinterfragen: Wo habe ich hier noch Luft nach oben? Was kann ich (noch) besser machen? Denke daran: Nicht dein(e) Mitbewerber*in oder der Markt ist dein(e) größte(r) Gegner*in, sondern die Unbekanntheit deines Unternehmens. Denn Kund*innen kaufen nur von jenen, die sie kennen, oder die sie bei der Recherche nach einer Lösung finden.

Wer kennt dich?

Es ist nicht leicht, in die Köpfe der Zielgruppe zu kommen. Das ist umso schmerzhafter, wenn man doch selbst als Gründer*in denkt, dass man so eine tolle und sinnvolle Idee hat.

Darum sind insbesondere zu Beginn intensivste Netzwerk- werkarbeit und Akquise nötig. Frag dich:

- Zu welchen Netzwerkveranstaltungen solltest du gehen?

- Wie willst du mit Fremden ins Gespräch kommen?

- Wer sind deine Zielkund*innen?

- Wie willst du diese originell ansprechen?

- Wer kann dir beim Netzwerken und der Akquise unter die Arme greifen?

Wieso ist eine Änderung notwendig?

Nicht das, was du zum Kunden bzw. zur Kundin sagst, ist entscheidend, sondern das, was diese aufgrund ihrer Aussagen zu sich selbst sagen. Im Idealfall sagen diese: „Stimmt, wenn ich jetzt nicht kaufe, begehe ich einen Fehler.“ Dennoch ist es nicht ganz so leicht, Kaufgewohnheiten von Kund*innen zu ändern, denn meist sind die im Markt etablierten Lösungen ja auch nicht wirklich schlecht. Frag dich:

- Was verpasst dein Zielkunde bzw. deine Zielkundin konkret, wenn er/sie nicht mit dir Geschäfte macht?

- Wie sorgst du für ausreichend Sicherheit, dass der Kauf deiner Leistung kein hohes Risiko ist?

- Wie verdeutlichst du, dass du eine gute Option bist?

Wie findet man dich?

Stellt ein Kunde bzw. eine Kundin für sich ein Problem fest, sucht diese(r) häufig über das Internet nach Lösungen. Doch was tippen Zielkund*innen ins Suchfeld ein, um im Idealfall auf ein Angebot zu stoßen? Auch die Beschaffung des Produkts selbst sollte möglichst einfach sein. Bekanntlich haben Supermärkte ja auch keine „Gummiregale“, also unendlich viel Platz, um im Idealfall auch deinem Produkt eine Chance zu geben. Frag dich:

- Wo hält sich deine Zielgruppe auf?

- Welche etablierten Anbieter*innen können dein Produkt mit aufnehmen, weil diese die gleiche Zielgruppe haben?

- Wie stellst du sicher, dass deine Kundschaft den Kauf deiner Leistung als einfach und unkompliziert empfindet?

Warum du und kein(e) andere(r)?

Das Zauberwort ist Relevanz. Vielen Anbietenden gelingt es nicht, ihre entscheidenden Mehrwerte oder auch Unterscheidungsmerkmale glasklar zu kommunizieren, am besten nicht nur emotional, sondern auch rational in harten Zahlen. Es gilt: Kund*innen wollen nun mal nicht ins Risiko gehen. Warum sollten sie also von jemandem, mit dem sie aktuell vielleicht auch nur zu 80 Prozent zufrieden sind, zu dir wechseln, wo sie doch mit dir als Newcomer*in riskieren, dass alles „noch“ schlimmer werden könnte? Frag dich:

- Wie erzeugst du gezielt Sicherheit und Sympathie – sowohl für deine Produkte und Dienstleistungen als auch für dein Unternehmen?

- Mit welchen Maßnahmen sorgst für positive Berichte, sodass beispielsweise skeptische Kund*innen im Internet nur Gutes über dich lesen?

- Können vielleicht Gütesiegel, Referenzen oder Gutachten helfen?

- Wie gestaltest du deinen Webseitenauftritt so, dass man denkt „Hier bin ich richtig, hier kaufe ich ein?“

- Durchlaufe sämtliche Kund*innenkontaktpunkte: Was kann an welcher Stelle getan werden, um Kund*innen zu einem positiven Erlebnis zu verhelfen?

Warum jetzt und nicht später?

Handlungsdruck ist im Marketing und Vertrieb ein massives Problem. Getreu dem Motto „Morgen, morgen, bloß nicht heute“ verschieben Menschen nun mal nicht nur gern ihre guten Vorsätze, sondern durchaus auch Kaufentscheidungen. Frag dich:

- Wie sorgst du für Spontankäufe?

- Wären kleine Angebote wie Testpakete eine Option, um unentschlossene Kund*innen zum Kauf zu „verführen“?

- Wie lässt sich der gesamte Auftritt so gestalten, dass der Kauf deines Angebots der einzige logische Schritt sein kann?

Wieso erneut?

So manche Kund*innen sind gern bereit, mal spontan etwas Neues auszuprobieren. Ist der erhoffte Wow-Effekt dann doch nicht so groß, beispielsweise weil die Kundschaft für sich persönlich keinen entscheidenden positiven Unterschied zur bisherigen Lösung feststellt, wird es mit dem eigenen Unternehmenswachstum schwer. Frag dich:

- Wie willst du im Falle unzufriedener Kund*innen für eine professionelle Retoure oder Reklamationsbearbeitung sorgen, um negativer Mund-zu-Mund-Propaganda und schlechten Bewertungen vorzubeugen?

- Hast du einen konkreten Up-Selling-Plan?

- Wie hältst du den Kontakt zum Kunden bzw. zur Kundin, damit diese(r) dich nicht so schnell vergisst?

Wieso überhaupt darüber sprechen?

Es ist ein riesiger Unterschied, ob ein(e) Vertriebsmitarbeitende(r) oder eine Werbeanzeige sagt „Wir sind toll, kaufe uns!“ oder begeisterte Kund*innen, die sagen: „Das habe ich gekauft, solltest du auch – ist wirklich super!“ Das eigentliche Problem ist aber, dass viele Menschen im Allgemeinen lieber über schlechte als über positive Erfahrungen im Einkaufsalltag sprechen. Frag dich:

- Wie stellst du deine Kund*innen nicht nur zufrieden, sondern begeisterst sie wirklich?

- Wäre es sinnvoll, gezielt Referenzen von Kund*innen einzufordern, um diese selbst für Marketingzwecke zu nutzen?

- Ist ein Empfehlungsprogramm „Kund*innen empfehlen Kund*innen“ zielführend?

Was sagt der Mitbewerb?

Mitbewerber*innen schlafen nie. Wenn doch, wachen sie irgendwann plötzlich auf. Nämlich dann, wenn sie den Eindruck haben, dass da ein(e) Newcomer*in ist, der/die ihnen die sprichwörtliche Butter vom Brot nimmt. Warum sollten deine bisherigen Kund*innen bei dir bleiben, und nicht beispielsweise zum günstigeren oder auch innovativeren Mitbewerb wechseln? Frag dich:

- Welche Wechselhürden solltest du für deine Kund*innen einbauen?

- Wie lässt sich der Mitbewerb abblocken?

- Was ist nötig, damit du stets die Flucht nach vorne ergreifen kannst, um deinen Mitbewerber*innen stets eine Nasenlänge voraus zu sein?

Wer hat für den Vertrieb den Hut auf?

Wer sich alleine selbständig macht, hat oft gar nicht genügend Zeit, um sich intensiv um den Aufbau von Geschäftsbeziehungen und Kund*innenstamm zu kümmern. Tun sich mehrere zusammen, gibt es auch hier oft keine klare Rollenverteilung. Ein teurer Fehler. Denn die meisten Unternehmen scheitern daran, dass sie nicht genügend verkauft haben. Frag dich:

- Wer kümmert sich um den Verkauf?

- Was sind die konkreten Verkaufsziele?

- Was wird konkret getan, wenn diese nicht erreicht werden?

Es gibt zahlreiche Ratgeber für Gründende und Start-ups. Leider geben diese in der Regel ein falsches Bild vom Gründen ab. Denn nur allzu oft sind darin Themen wie Akquise, Netzwerken, Preisverhandlung, Angebotsmanagement und Gewinnerwirtschaftung nur eine Randnotiz, sodass sich viele Gründer*innen der Komplexität und Wichtigkeit dieser Aufgaben gar nicht wirklich bewusst sind. Mach den Selbstscheck:

- Kannst du mit häufiger Ablehnung umgehen?

- Liebst du es, zu telefonieren?

- Sprichst du gern fremde Menschen an?

- Lässt du dich nicht zu schnell um den Finger wickeln?

- Verfügst du über Leidensfähigkeit und Ausdauer?

Solltest du dich erst in zwei oder drei Jahren selbständig machen wollen, gehe am besten jetzt in den Vertrieb. Suche dir keinen „schönen“ Bürojob, sondern gehe dahin, wo es echt „hart“ ist – also direkt in den Außendienst, wo du am besten jeden Tag Klinken putzen musst. Du wirst viel lernen: über dich, den Markt und über Menschen. Bereitet dir alleine schon dieser Gedanke Magenschmerzen, solltest du deine Selbständigkeit noch einmal überdenken. Denn neue Produkte und Dienstleistungen laufen niemals von alleine, sie müssen immer verkauft werden – und Vertrieb ist nun einmal Chef*innensache.

Der Autor Oliver Schumacher ist seit 2009 Verkaufstrainer, Fachbuchautor und Redner

Vier smarte Umsatzhebel

Wie du durch cleveres Handeln, Einführen intelligenter Strukturen, Tools und Prozesse für mehr freie Zeit bei gleichzeitig höherem Umsatz sorgen kannst.

Dein Unternehmen ist jung, das Team klein und das Geld knapp? Dann befindest du dich in großer Gesellschaft. Gerade am Anfang ist fehlende Liquidität für junge Unternehmer*innen häufig ein kritischer Faktor. Doch auch wenn Rücklagen derzeit noch genauso fehlen wie ein Finanztopf für den Einkauf teurer Tools oder feste Mitarbeitende, kannst du durch gute Strukturierung und Verschlankung in allen Bereichen deine Umsätze erhöhen und gleichzeitig weniger arbeiten. Smart statt hart, ist die Devise. In diesen vier Bereichen kannst du die Hebel nutzen:

- Lieferung deiner Leistung,

- Vertrieb,

- Marketing,

- alle unterstützenden Prozesse.

Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Warum? Weil sonst die Gefahr von Chaos und Mehraufwand besteht. Angenommen, du startest damit, den Hebel zuerst im Marketing anzusetzen. Super, das funktioniert, die Verkaufszahlen steigen. Aber kannst du in der so entstandenen Größenordnung auch liefern? Kannst du die versprochene Qualität bringen und halten?

Wenn nicht, produzierst du Chaos und, noch schlimmer, Unzufriedenheit bei deinen Kund*innen. Also: Optimiere zuerst die Lieferung deiner Leistung. Erst danach kommen Vertrieb, Marketing und die unterstützenden Prozesse.

1. Leichte Lieferung, wertvolle Leistung

Angenommen, du bist Webdesigner*in. Du holst einen Kunden an Bord, führst das Analysegespräch. Hast du dafür eine Struktur, einen standardisierten Fragebogen, dann geht das schnell, es wird nichts Wichtiges vergessen und du kannst deine Arbeit für den Kunden ohne lange Rückfragen und Telefonate umsetzen. Auch für das Angebot, die Rechnungsstellung, das Mahnwesen und so weiter gilt: je strukturierter und automatisierter, desto zeitersparender.

Egal, ob du online oder offline arbeitest, es geht immer darum, dir als Unternehmer*in das Leben leichter zu machen und Zeit zu sparen. Zeit, die du nutzen kannst, um zu verkaufen und für deine Kund*innen da zu sein. Sie werden es dir danken.

Auch bei der Art deiner Angebote kann angesetzt werden. Bietest du Einzel- oder Gruppeangebote an? Ein Produkt oder ein Paket? Welches Problem löst du für deine Kund*innen? Frage dich: Was ist es ihnen wert? Und nicht: Wie viel kostet es mich?

Vielleicht bietet es sich an, deine Service-Leistung durch hilfreiche Materialien wie Videos, Arbeitsbücher oder Checklisten zu erweitern. Dadurch würdest du den Wert für deine Kund*innen erhöhen und gleichzeitig den eigenen Aufwand verringern.

Je nach Geschäftsmodell kann es eine Option sein, den Fokus nicht ausschließlich auf die Neukund*innenakquise zu setzen. Um beim Beispiel Website-Design zu bleiben: Wie wäre es, im Anschluss an den Erstauftrag On-/Off-Page-Optimierung, Social-Media-Marketing und Linkbuilding anzubieten?

2. Das passende Vertriebssystem

Es ist ein Unterschied, ob du für fünf Euro Kaugummis verkaufst oder für 5000 Euro Interior Design für Bauherren. Beim Bubblegum reicht für den Vertrieb ein Automat in der Stadt, beim Design braucht es ein Beratungsgespräch mit dem Bauherrn. Um zu entscheiden, welche Vertriebsstrategie die richtige ist, muss dir glasklar sein, welche Probleme oder Wünsche deine Zielgruppe hat und wie du die Verkaufsentscheidung zu deinen Gunsten beeinflussen kannst.

Wenn du es mit Menschen zu tun hast, die ihren Bedarf kennen und nur noch den/die passende(n) Anbieter*in suchen, kannst du relativ schnell zum Verkaufsprozess kommen. Geht es um eine Zielgruppe, die sich ihres Bedarfs nicht bewusst ist, muss mehr Zeit in das Erklären des Problems und der Lösung investiert werden.

Auch wenn dein Business noch jung ist und du nicht gleich ein teures CRM-System einführen kannst, strukturiere von Anfang an deine Kund*innenkontakte, deine Interessent*innen und notiere dir, was du mit ihnen besprochen hast, damit du sie erneut kontaktieren kannst, ohne die gleichen Fragen wieder zu stellen. Finde heraus, was sie brauchen, wie du ihnen helfen kannst. Lege dir die Themen auf Wiedervorlage und frage nach. Ist der Verkauf deine schwache Seite, denke über eine virtuelle Assistenz nach, die das für dich übernimmt.

Voraussetzung dafür ist eine klare Vertriebsstruktur und -strategie passend zu deinem Angebot und deinen Kund*innen. Hast du also eine gute Stammdatenverwaltung und Standards bei der Kommunikation wie E-Mail-Vorlagen und Gesprächsleitfäden, fällt das Abgeben an Dritte oder die Automatisierung leicht.

3. Marketing: gezielt investieren

Erst wenn klar ist, was du für wen und wie verkaufst, ist es sinnvoll, deine Energie und Zeit in Marketing zu stecken. Und zwar gezielt. Das Gießkannenprinzip taugt nicht für Marketing. Investiere nur auf deine Nische bezogen, also dort, wo deine Kund*innen unterwegs sind. Nicht für alle Unternehmen lohnen sich Instagram oder TikTok. Du musst auch nicht auf jeden Zug aufspringen, der gerade im Trend ist. Frag dich: Wo erwarte ich meinen Return on Investment? Dort solltest du spielen und punkten.