Aktuelle Events

Kommunikativer Erfolg ist kein Zufall

In drei Schritten zur zielgenauen Start-up-Kommunikation: Wie du das Optimum aus deiner Unternehmenskommunikation herausholst und deine eigene Erfolgsgeschichte schreibst.

Es gibt viele spannende Start-ups. Aber nur wenige, die nachhaltig erfolgreich sind. Die beste Idee bringt nichts, wenn Kund*innen, Medien und Investor*innen nicht von ihr überzeugt werden können. Ganz egal, ob Vertrieb, Berichterstattung oder Finanzierungsrunde – für alles braucht es die richtige Geschichte, die richtige Plattform und den richtigen Zeitpunkt. Also ganz schön viele Faktoren, die zusammenspielen müssen. Das kann überwältigend sein. Aber seid unbesorgt, kommunikativer Erfolg ist kein Zufall und lässt sich planen. In diesem Artikel liest du, wie ihr das Optimum aus eurer Unternehmenskommunikation herausholt und eure eigene Erfolgsgeschichte schreibt.

Das Handelsblatt-Dilemma

Gerade in den ersten Start-up-Monaten greifen viele Gründer*innen nach den Sternen. Es kann gar nicht schnell genug mit der Berichterstattung in Leitmedien gehen. Fast alle wollen direkt ins Handelsblatt und müssen dann voller Schrecken feststellen: Die haben (noch) gar kein Interesse an mir! Denn die Gründungsgeschichte alleine überzeugt nur in den allerwenigsten Fällen eine(n) Top-Journalist*in. Und das muss sie auch nicht. Denn gerade zu Beginn können andere Kanäle eine viel größere Wirkung haben.

Alles beginnt mit einem Plan

Auch wenn man das häufig denken mag, ist Kommunikation kein Selbstzweck. Gute Kommunikation verfolgt stets ein klares Ziel und sollte entsprechend strategisch gedacht werden. Daraus ergeben sich ganz grundlegende Fragen. Was will ich mit meinen Kommunikationsmaßnahmen überhaupt erreichen? Wen muss ich dafür überzeugen? Und was soll ich denen dafür erzählen? Kurzum: Das Ziel ist in den meisten Fällen eigentlich nicht das Handelsblatt, sondern die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Und ob die Investor*innen oder Kund*innen nun im renommierten Fachmagazin oder auf LinkedIn von mir erfährt, ist eigentlich egal.

Klare Ziele für klare Ergebnisse

Den Vertrag mit dem Großkunden gewinnen? Die Finanzierungsrunde abschließen? Je konkreter das Ziel, desto besser. Denn nur dann können wir die Maßnahmen genau auf diejenigen ausrichten, auf die es ankommt. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Dabei ist selbstverständlich auch etwas Pragmatismus angebracht. Natürlich lesen Kund*innen und Investor*innen das Handelsblatt. Ein etabliertes Fachmagazin aber vielleicht auch, und da kommt man oft deutlich leichter rein.

Und wann soll ich jetzt was machen?

In der Zusammenarbeit mit Start-ups hat sich unser Drei-Phasen-Modell bewährt. Es zeigt pragmatisch auf, wann der Fokus auf welche Medien gelegt werden sollte, um die größte Wirkung zu erzielen. Gewissermaßen ein Leitfaden für die Kommunikation eures Start-ups. Die Phasen bauen aufeinander auf. Denn spannende Beiträge in kleineren Fach- und Start-up-Medien schaffen Vertrauen und können dadurch den Grundstein für die Berichterstattung in Leitmedien legen.

1. Phase: Der eigenen Branche das Produkt erklären

Wenn die Idee steht, die ersten Kund*innen und vorzeigbare Fallstudien aber noch auf sich warten lassen, solltet ihr den Fokus auf das direkte Marktumfeld legen. Dazu gehören z.B. potenzielle Partner*innen, Konkurrent*innen und Interessierte, die auch ohne ausführliche Erläuterungen verstehen, was ihr macht. Das heißt: Glänzt mit eurer theoretischen Fachexpertise. Ihr wollt die Energiebeschaffung von Unternehmen revolutionieren? Dann erklärt der Fach-Community in einschlägigen Energie-Medien, was an eurer Lösung neu ist und wie sie sich vom Angebot der Konkurrenz unterscheidet. Die Leser*innenschaft kennt den Markt und wird deshalb auch für komplizierte Ansätze Verständnis aufbringen. Ihr müsst also nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern könnt direkt in das Thema einsteigen. Ist euer Produkt wirklich innovativ, wird diese Zielgruppe es verstehen – auch ohne Referenzen.

2. Phase: Kund*innen anhand ausgewählter Use Cases den Nutzen verdeutlichen

Die ersten Kund*innen sind mit an Bord und stellen unter Beweis, dass eure Lösung funktioniert. Dann solltet ihr den Fokus auf die Fachmedien legen, in denen eure Kund*innen unterwegs sind. Denn die Leserschaft kennt zumindest das Problem, das ihr löst. Zeigt anhand ausgewählter Beispiele, wie eure Lösung funktioniert und wen ihr bereits davon überzeugen konntet. Eure ersten Kund*innen kommen aus dem Mittelstand? Dann sollten jetzt Mittelstandsmedien ins Visier genommen werden. Die Leser*innen können sich mit euren Bestandskund*innen identifizieren und bauen Vertrauen auf. Je vergleichbarer der präsentierte Fall mit der eigenen Situation ist, desto größer das Vertrauen. Der Fokus auf eine Nische kann also absolut sinnvoll sein. Das Publikum ist zwar kleiner, passt aber dafür perfekt zu eurer Lösung. Dann ist der nächste Vertragsabschluss nicht mehr weit entfernt.

3. Phase: Die breite (Fach-)Öffentlichkeit informieren

Der Fachmarkt kennt euch und eure Kund*innen sind sich einig: Euer Angebot ist das nächste große Ding! Dann ist es jetzt endlich Zeit für Leitmedien. Schließlich ist euer Produkt mehr als nur eine Eintagsfliege. Der Markt steht hinter euch und die Verkaufszahlen sprechen für sich. Damit es mit dem großen Artikel klappt, muss die Relevanz deutlich sein. Wie verändert ihr den Markt und ärgert die ganz Großen? Was ist der Grund für euren Erfolg? Und wie prägt ihr vielleicht schon heute das Leben der Leser*innen? Da bereits unterschiedlichste Fachmedien über euch geschrieben haben, findet man im Handumdrehen alle wichtigen Informationen über euch. Auf dieses Fundament kann man aufbauen und es macht die Folgeberichterstattung für jede(n) Journalist*in leichter.

Fazit: Relevanz strategisch aufbauen

Start-up-Kommunikation ist keine Raketenwissenschaft. Und auch wenn ein bisschen Glück nicht schaden kann, ist Erfolg planbar. Die Kommunikation sollte sich an den Zielen und der Phase des Unternehmens orientieren. Ein pragmatisches Vorgehen spart Zeit, Geld und Nerven. Wie so häufig gilt auch hier: Kein Start-up gleicht dem anderen und Ausnahmen bestätigen die Regel. Mit einer außergewöhnlichen Lebens- oder Gründungsgeschichte gelingt vielleicht auch schon früher der Sprung ins große Magazin. Das ist dann aber oft Glück. Wenn ihr den Fachmarkt strategisch adressiert, kommen die Leitmedien irgendwann nicht mehr an euch vorbei. Ist die Relevanz eurer Lösung also erst mal groß genug, ist der große Artikel nur noch Formsache.

Der Autor Frederik L. König ist Gründer und Geschäftsführer von Collective, einer führenden Beratung für strategische Kommunikation, www.collective-consulting.de

Tipp zum Weiterarbeiten: Viele weitere nützliche Infos und To-do’s zur strategisch sinnvollen und zielgenauen Start-up-Kommunikation liest du auf starting-up.de: www.starting-up.de/marketing/pr-arbeit.html

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

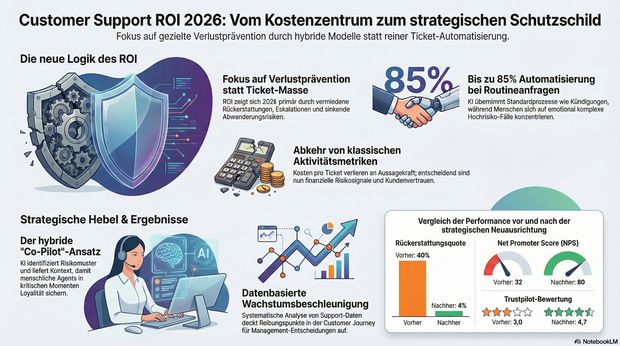

Customer-Support-ROI 2026: Warum Ticket-Automatisierung allein nicht ausreicht

Im Jahr 2026 stehen viele Führungskräfte vor einem echten Paradox: Die klassischen Kennzahlen im Customer Support erreichen Höchststände – und dennoch bleibt der Zusammenhang mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen oft unklar.

Das Problem liegt nicht darin, dass gängige Automatisierungsansätze grundsätzlich nicht funktionieren. Vielmehr reicht es nicht aus, lediglich Tickets zu automatisieren, wenn Customer Support tatsächlich einen belastbaren ROI liefern soll. Der wahre Wert von Support liegt heute nicht mehr in der massenhaften Bearbeitung von Anfragen, sondern darin, Probleme frühzeitig zu verhindern, bevor sie sich zu messbaren wirtschaftlichen Verlusten entwickeln.

Warum sich Support-ROI 2026 schwerer belegen lässt

Moderne Support-Organisationen entwickeln sich zunehmend hin zu hybriden Modellen, in denen KI und menschliche Agents zusammenarbeiten. Eine Gartner-Umfrage zeigt: 95 % der Customer-Service-Verantwortlichen planen, auch künftig menschliche Agents parallel zu KI einzusetzen. Hybride Setups sind damit längst auf dem Weg zum Standard.

In der Praxis übernehmen KI-Systeme heute Routineanfragen, während Menschen komplexe oder kritische Fälle bearbeiten. Mit dieser veränderten Arbeitslogik verlieren klassische Kennzahlen wie Kosten pro Ticket, durchschnittliche Bearbeitungszeit oder Automatisierungsquote an Aussagekraft. In manchen Fällen verschleiern sie den tatsächlichen Wert von Support sogar.

Das führt dazu, dass Führungsteams häufig Folgendes beobachten:

- steigende Automatisierungsquoten bei stagnierenden Einsparungen,

- verbesserte CSAT-Werte ohne klaren finanziellen Effekt,

- starke CX- und Effizienzkennzahlen, die sich dennoch nicht in unternehmerische Ergebnisse übersetzen lassen.

Support ist nicht weniger wertvoll geworden. Doch durch den Einsatz von KI sind die Erwartungen gestiegen – und lineares Denken in einzelnen Metriken reicht nicht mehr aus, um den tatsächlichen Beitrag von Support zu bewerten.

Wo sich Customer-Support-ROI tatsächlich zeigt

Der ROI von Customer Support zeigt sich nur selten als „direkt generierter Umsatz“. Stattdessen wird er sichtbar in vermiedenen Verlusten und reduzierten Risiken. Konkret äußert sich das in Veränderungen im Kundenverhalten, etwa durch:

- weniger Rückerstattungen,

- geringere Eskalationen,

- einen Rückgang öffentlicher Beschwerden,

- sinkendes Abwanderungsrisiko.

- höheres Vertrauen an entscheidenden Punkten der Customer Journey

Diese Signale entstehen nicht über Nacht. Sie bauen sich über Zeit auf – und werden deshalb in Budgetdiskussionen häufig unterschätzt.

In einem unserer Kundenprojekte (Details aufgrund einer NDA anonymisiert) wurde der Customer Support über einen Zeitraum von zwölf Monaten vollständig neu aufgebaut. Ziel war nicht allein eine schnellere Reaktionszeit, sondern eine frühere und konsistentere Problemlösung entlang der gesamten Customer Journey. Die Ergebnisse waren eindeutig:

- Rückerstattungsquote von 40 % auf 4 % gesenkt.

- CSAT-Anstieg von 50 auf 95.

- NPS-Steigerung von 32 auf 80.

- Verbesserung der Trustpilot-Bewertung von 3,0 auf 4,7.

- Erhöhung der Chargeback-Erfolgsquote von 5 % auf 90 % durch ein dediziertes Billing-Team im Support.

Keine dieser Kennzahlen für sich genommen „beweist“ ROI. In ihrer Gesamtheit zeigen sie jedoch, wie Support begann, Ergebnisse zu beeinflussen, die in klassischen CX-Dashboards kaum sichtbar sind: Rückerstattungen gingen zurück, weil Probleme frühzeitig gelöst wurden; öffentliche Bewertungen verbesserten sich, weil weniger Kunden an ihre Belastungsgrenze kamen; Loyalität wuchs, weil Support von Schadensbegrenzung zu echter Bedürfnislösung überging.

Darüber hinaus begann das Team, Kundenanfragen systematisch zu analysieren, um Muster und frühe Reibungspunkte zu identifizieren. Dadurch wurden Abweichungen zwischen angenommener Customer Journey und tatsächlichem Kundenerlebnis sichtbar. Für das Management entstand so eine deutlich belastbarere Grundlage für strategische Entscheidungen. Diese Erkenntnisse führten zu neuen Services, die sich am realen Kundenverhalten orientierten – und damit Wachstum und Umsatz beschleunigten.

So zeigt sich Support-ROI in der Praxis: nicht als einzelne Kennzahl, sondern als Zusammenspiel aus vermiedenen Verlusten, gestärktem Vertrauen und datenbasierten Entscheidungen.

Wie hybrider Support die Wirtschaftlichkeit verändert

Über Jahre hinweg galt Automatisierung als vermeintliche „Wunderlösung“ zur Kostensenkung. Die Logik war simpel: geringere Supportkosten führen automatisch zu höherem ROI. In der Realität ist der Zusammenhang komplexer. Niedrigere Kosten bedeuten nicht automatisch höhere Erträge – insbesondere dann nicht, wenn Automatisierung genau die Mechanismen entfernt, die Verluste verhindern.

Wird Support ausschließlich auf Effizienz optimiert, verschwinden ungelöste Probleme nicht. Sie verlagern sich: in Rückerstattungen, Chargebacks, Abwanderung und öffentliche Beschwerden. Einsparungen tauchen in einer Zeile der GuV auf, während sich der Schaden still im restlichen Unternehmen summiert. Hybrider Support kann diese Gleichung verändern – aber nur, wenn er bewusst gestaltet wird.

Wenn KI im Support richtig eingesetzt wird:

- lassen sich bis zu 85 % der Anfragen automatisiert bearbeiten,

- liegt der CSAT rund 15 % höher als in nicht-hybriden Setups,

- führt KI echte Aktionen aus (Rückerstattungen, Kündigungen, Account-Änderungen) statt nur standardisierte Antworten zu versenden.

In abonnementbasierten Geschäftsmodellen beginnen wir beispielsweise stets mit einer Analyse eingehender Anfragen, um zu verstehen, welche Aktionen sich sicher vollständig automatisieren lassen. Rund 50 % der Kündigungsanfragen sind in der Regel unkompliziert und risikoarm – und damit gut für eine End-to-End-Automatisierung geeignet.

Die verbleibenden Fälle unterscheiden sich deutlich. Etwa ein Viertel der Kündigungsanfragen stammt von frustrierten oder emotional belasteten Kunden. Diese Interaktionen bergen das höchste Risiko für Abwanderung. In gut konzipierten hybriden Setups übernimmt Automatisierung hier die Rolle eines Co-Piloten: Sie kennzeichnet risikoreiche Fälle, eskaliert sie an menschliche Agents und liefert Kontext – während Tonfall, Urteilsvermögen und finale Entscheidungen bewusst beim Menschen bleiben.

Der wirtschaftliche Effekt entsteht dabei nicht durch den Ersatz von Menschen, sondern durch den gezielten Einsatz menschlicher Aufmerksamkeit genau in den Momenten, die Vertrauen und Loyalität tatsächlich entscheiden.

Warum hybrider ROI klassische Messlogik sprengt

In Projekten, in denen First-Level-KI sinnvoll eingeführt wird, sinken die Supportkosten innerhalb eines Jahres typischerweise um 15–25 %, abhängig vom Geschäftsmodell. Gleichzeitig verbessern sich häufig die Erlebniskennzahlen. Diese Kombination ist jedoch kein Selbstläufer – sie entsteht nur dann, wenn Automatisierung Probleme wirklich löst und nicht lediglich verlagert.

Der Haken: Hybrider Support macht ROI schwerer messbar. Klassische ROI-Modelle gehen davon aus, dass Wertschöpfung klar getrennt erfolgt. In Wirklichkeit entsteht der größte Effekt genau dort, wo KI und Menschen zusammenarbeiten: Probleme werden verhindert, Kundenbeziehungen stabilisiert und Loyalität geschützt.

Finanzteams sehen deshalb oft Verbesserungen, können sie aber in bestehenden Scorecards nicht abbilden. Während sich das operative Modell weiterentwickelt hat, ist die Logik der Messung stehen geblieben.

Was Führungskräfte tatsächlich messen sollten

2026 müssen Unternehmen von Aktivitätsmetriken zu Wirkungssignalen wechseln. Ein praxisnaher Ansatz besteht darin, Ergebnisse auf drei Ebenen zu verfolgen:

- Finanzielle Risiken und Leckagen: Rückerstattungsquoten, Chargeback-Erfolgsraten, Dispute-Volumen, wiederkehrende Zahlungsprobleme.

- Vertrauens- und Reibungssignale: öffentliche Bewertungen, Eskalationstrends, Wiederholungskontakte, Kundenstimmung.

- Bindungsindikatoren: Abwanderungsrisikosegmente, Kündigungsmuster und Retention-Ergebnisse (auch wenn die exakte Umsatzzuordnung später erfolgt).

Diese Signale machen Wert früher sichtbar als klassische Umsatzberichte. Sie zeigen, ob Support Verluste verhindert – und genau dort beginnt ROI in der Regel.

Wie sich Support-Budgets rechnen

Support-Budgets scheitern, wenn sie ausschließlich an Ticketvolumen und Headcount ausgerichtet sind. Ein gesünderer Ansatz beginnt mit einer anderen Frage: Wo kostet schlechter Support unser Unternehmen am meisten Geld?

Teams, die echten ROI aus Support erzielen, investieren typischerweise in drei Bereiche:

- Präventionsfähigkeit: Support übernimmt Zahlungs- und Abrechnungsthemen, steuert risikoreiche Fälle und etabliert Feedback-Loops zur Ursachenanalyse.

- Automatisierung mit Fokus auf Lösung: First-Level-KI erledigt risikoarme Aufgaben vollständig, statt Anfragen lediglich weiterzureichen.

- Menschliches Urteilsvermögen dort, wo es zählt: Menschen bearbeiten Hochrisiko-Kündigungen, Eskalationen, emotional sensible Fälle und betreuen besonders wertvolle Kunden.

In diesem Moment hört Support auf, ein Kostenpunkt zu sein, und wird zu einem strategischen Hebel, der Umsatz schützt, Risiken reduziert und mit dem Unternehmen skaliert.

Fazit

2026 entsteht der tatsächliche ROI von Customer Support vor allem dadurch, dass vermeidbare Probleme gar nicht erst zu Umsatzverlusten werden.

Automatisierung ist entscheidend – aber nur dann, wenn sie Probleme tatsächlich löst. Und menschliches Urteilsvermögen sollte gezielt dort eingesetzt werden, wo es Retention, Loyalität und Vertrauen wirklich beeinflusst.

Für Führungskräfte, die sich auf Ergebnisse statt auf Aktivitätskennzahlen konzentrieren, ist Support kein Cost Center mehr. Er ist das, was er schon heute sein sollte: ein Hebel zum Schutz von Umsatz, zur Reduktion von Risiken und zur Nutzung von Kundenverhalten als Grundlage für fundierte unternehmerische Entscheidungen.

Die Autorin Nataliia Onyshkevych ist CEO von EverHelp. Sie arbeitet mit wachsenden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen daran, Customer Support in KI-gestützten Umgebungen skalierbar und wirkungsvoll zu gestalten.

Aktiv telefonieren für das eigene Start-up

Von der Adresse zum Vor-Ort Termin – wertvolle Tipps und To-dos zur erfolgreichen Telefonakquise.

Der schnellste Weg zu ersten Kunden führt selten über den perfekten Pitch. Entscheidend ist der erste echte Marktkontakt. Solange ein Start-up nur über Zielgruppen spricht, bleibt vieles theoretisch. Welche Themen erzeugen Interesse? Welche Rollen sind eingebunden? Welche Einwände haben Substanz und welche hängen am Timing? Das Telefon ist im B2B kein Relikt und dient als aktives Werkzeug. Es bringt innerhalb kurzer Zeit echte Gespräche und erzeugt Pipeline auf Dialogbasis.

Die richtige Erwartungshaltung ist entscheidend. Telefonischer Outbound bedeutet keinen Abschluss beim ersten Kontakt und dient dem Aufbau einer Verbindung. Passende Unternehmen aus klar definierten Branchen und Regionen werden angesprochen, relevante Ansprechpartner identifiziert, ein Thema geöffnet und ein nächster Schritt vereinbart. Das reduziert Druck. Der Fokus liegt auf Prüfung und Führung statt Überredung.

Warum ein Anruf kein Störfaktor ist

Gerade Digital- und Tech-Teams haben Vorbehalte gegenüber Telefonakquise. Dabei dient der Anruf primär als Passungscheck. Existiert das Problem? Welche Rolle ist zuständig? Lohnt sich ein weiterer Austausch? Für die Gegenseite wirkt das weniger wie Verkauf und entspricht strukturierter Marktarbeit.

Diese Haltung verändert die Gesprächsdynamik. Der Anruf klingt klar und respektvoll. Ein bewusst kurzer Rahmen wie ein kurzer Abgleich erleichtert die Entscheidung, ob ein weiterer Schritt sinnvoll ist. Viele B2B-Ansprechpartner reagieren positiv, weil ihre Zeit ernst genommen wird.

Von der Adresse zum Zielkunden

Adressen aus Tools, Events oder Netzwerken sind ein Startpunkt, aber kein Zielkundenprofil. Eine Telefonliste ist eine Hypothese zur Passung. Ohne Fokus entstehen Gespräche mit sehr unterschiedlichen Prozessen, Prioritäten und Begriffen. Das kostet Energie und verlangsamt Lernprozesse.

Ein enger Start erhöht die Qualität. Ein Segment, ein typischer Use Case oder ein klares Unternehmensprofil sorgen für Relevanz. Gespräche knüpfen an bekannte Situationen an. Ablehnung sinkt, Erkenntnisse entstehen schneller und Termine werden belastbarer.

Buying Center statt Entscheider-Mythos

B2B-Entscheidungen entstehen im Team. Auch wenn eine Person unterschreibt, prüfen mehrere Rollen das Thema. Telefonischer Outbound zielt deshalb nicht auf eine einzelne Entscheidungsperson, sondern auf Kontaktpfade. Fachrollen, Bewertung und Entscheidung werden schrittweise verbunden.

In techniknahen Unternehmen zeigen sich Fachrollen oft offen für klärende Gespräche. Teamleads, operative Rollen oder Bereichsverantwortliche können schnell einschätzen, ob ein Thema existiert, wie es intern bewertet wird und wer Verantwortung trägt. Ein klares Nein spart ebenso Zeit wie ein sauberer Übergang.

Ein Einstieg mit Klarheit

Der erste Satz entscheidet über Einordnung und Bereitschaft. Für Digital- und Tech-Zielgruppen funktioniert ein Einstieg, der Beobachtung und Ehrlichkeit verbindet. Das Signal lautet, dass geprüft wird und bei fehlender Passung das Gespräch endet.

Ein geeigneter Einstieg beschreibt Segment und typische Reibung und fragt nach Zuständigkeit. Dadurch entsteht Kontext ohne Pitch. Die Haltung bleibt kurz, präzise und respektvoll.

Produkt erklären ohne Pitch

Im Erstkontakt zählt nicht das Feature-Set, entscheidend ist die Wiedererkennbarkeit des Problems. Das Produkt wird als Antwort auf eine Situation beschrieben. Ein Satz, der Outcome und Reibung verbindet, erlaubt dem Gegenüber Zustimmung oder Korrektur.

Erst bei Resonanz folgt eine kurze Erklärung des Lösungswegs. Welche Stellschraube wird adressiert? Wo entsteht messbarer Effekt? Die Reihenfolge bleibt klar: Zielzustand, Reibung, Lösungsansatz, Angebot.

Relevanz öffnen und Bedarf prüfen

Erfolgreiche Gespräche folgen einer klaren Abfolge. Zuerst entsteht Relevanz durch typische Problemfelder wie Prozessbrüche, manuelle Schritte oder unklare Zuständigkeiten. Diese werden geöffnet, ohne Behauptungen aufzustellen.

Sobald Relevanz sichtbar wird, beginnt die Prüfung. Fragen nach dem aktuellen Vorgehen halten das Gespräch natürlich. Danach folgen vertiefende Punkte zu Engpässen, Ablauf, Ownership und Abhängigkeiten. So bleibt der Dialog fokussiert und vermeidet frühe Qualifizierung oder lange Erklärungen.

Gesprächsführung mit Struktur

Ein Gespräch fühlt sich dann gut an, wenn Fragen kurz, konkret und begründet sind. Kleine Rahmensätze senken Widerstand. Prozessnahe Fragen zeigen Verständnis für den Arbeitsalltag und führen schnell zu Klarheit über einen möglichen Termin.

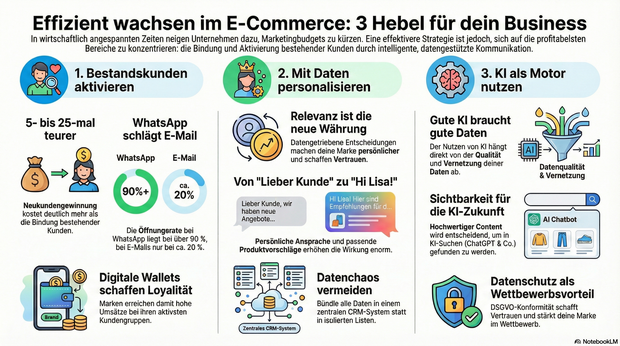

Boost your Sales 2026

Wie du mit kleinen Mitteln dein E-Commerce-Business effizient skalieren kannst.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist der erste Impuls oft: Kosten senken, Marketing zurückfahren, Risiko vermeiden. Verständlich, aber gefährlich. Denn wer aufhört zu kommunizieren und sichtbar zu bleiben, gewinnt weniger schnell neue Kund*innen und wächst langsamer.

Ein Fakt, den viele unterschätzen: Die Neukund*innengewinnung ist fünf- bis 25-mal teurer als die Bindung bestehender Kund*innen. Jeder Euro, den du in Retention steckst, arbeitet also effizienter als einer in Akquise. Automatisierte E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten sind hier besonders wirkungsvoll, sie halten deine Marke präsent, ganz ohne teure Ads oder Influencer-Budgets. Doch Kommunikation allein reicht nicht. Entscheidend ist, was du aus deinen Daten machst.

Vom Zufall zur Strategie: Daten verstehen und nutzen

Viele Start-ups verlassen sich zu sehr auf Social Media oder hoffen auf virale Posts. Doch virales Wachstum ist kein Zufall. Erfolgreiche Marken bauen auf Daten. Wer weiß, welche Produkte wann und warum gekauft werden, kann Kommunikation gezielt steuern.

Die gute Nachricht: Du brauchst kein Data-Science-Team, um damit zu starten. Du solltest jedoch im Team jemanden haben, der/die Zahlen versteht. Schon einfache Auswertungen zeigen dir, welche Artikel beliebt sind, wann Warenkörbe abgebrochen werden oder welche Kund*innen lange nicht mehr gekauft haben. Darauf kannst du reagieren – automatisiert, persönlich und relevant. Gute CRM-Systeme nehmen dir dabei viel Arbeit ab, da sie häufig diese Daten sichtbar machen.

Und: Personalisierung ist der Schlüssel. Kund*innen merken, wenn du sie wirklich verstehst. Statt „Hallo liebe(r) Kund*in“ kommuniziere lieber „Hi Lisa, deine Lieblingsbluse gibt’s jetzt auch in Grün“. Solche Details erhöhen Öffnungsraten und machen deine Marke sympathisch und nahbar.

Mehr Wirkung mit weniger Aufwand

Jetzt denkst du vielleicht, puh, solch eine Art der Automatisierung können nur Konzerne. Falsch gedacht. Begrüßungs-E-Mails, Geburtstagsrabatte, Warenkorberinnerungen oder „Wir-vermissen-dich“-Kampagnen lassen sich mit wenig Aufwand aufsetzen und dann automatisieren.

Wichtig ist auch die Wahl des Kanals. Bei einer Umfrage unter unseren Kund*innen kam heraus, dass E-Mails weiterhin die wichtigste Kommunikationsebene sind, aber WhatsApp stärker wird. Denn während E-Mails im Schnitt eine Öffnungsrate von 20 Prozent erreichen, liegt sie bei WhatsApp-Nachrichten oft bei über 90 Prozent. Das macht den Kanal ideal für wiederkehrende Aktionen oder Community-Updates.

Ordnung ins Datenchaos

Häufig scheitert Wachstum nicht an der Idee, sondern an der Struktur. Viele junge Unternehmen jonglieren mit Excel-Listen, Newsletter-Tools und Shopdaten – aber nichts davon ist miteinander verbunden.

Tipp: Bündele alles in einem zentralen System. Fang klein, aber sauber an. Nutze klare Kennzahlen – Öffnungsrate, Wiederkaufrate, Warenkorbwert. Und lass dich von AI-Funktionen unterstützen: Tools helfen dir heute schon, Kampagnen zu planen, Betreffzeilen zu testen oder auch Inhalte zu kreieren. Wichtig ist nur: Auch die KI braucht gute Daten. Sie kann nur so schlau sein, wie dein System gepflegt ist.

Wallets – eine kluge Loyalty-Maßnahme mit hohem Effekt

Eine kluge digitale Maßnahme, um die Kund*innenbindung zu erhöhen, sind digitale Wallet-Lösungen. Sie ermöglichen es Marken, Kund*innen direkt auf dem Smartphone zu erreichen – über personalisierte Karten, Rabattcodes oder Event-Einladungen. So entsteht ein zusätzlicher Kommunikationskanal mit enormer Reichweite.

Die französische Premium-Brand The Kooples hat beispielsweise ihre Loyalty-Karten vollständig digitalisiert. Kund*innen erhalten exklusive Angebote und Updates direkt aufs Smartphone. Das Ergebnis: 89 Prozent des Umsatzes stammen von Nutzer*innen der Wallet-Card – also von der aktivsten Kund*innengruppe. Die Push-Benachrichtigungen erreichen zudem Öffnungsraten von rund 90 Prozent.

Wallet-Lösungen lohnen sich allerdings erst, wenn bereits eine feste Kund*innenbasis besteht. Sie sind zwar aufwändiger und kostenintensiver als einfache E-Mail-Kampagnen, bieten aber ein modernes, unaufdringliches Markenerlebnis im Alltag, direkt dort, wo Kund*innen ohnehin jeden Tag hinschauen: am Handy.

Mach Datenschutz zu deinem Vorteil

Datenschutz gilt oft als bürokratische Last, ist aber längst ein Wettbewerbsvorteil – zumindest im DACH-Raum. Denn Kund*innen sind heute deutlich sensibler, wenn es um ihre Daten geht und wünschen sich mehr Datentransparenz. Setzt du von Beginn an auf DSGVO-konforme Systeme und kommunizierst offen, stärkst du deine Glaubwürdigkeit. Gerade im Wettbewerb mit Global Playern sind Label wie „Hosted in Europe“ und „DSGVO-konform“ ein klarer Vorteil. Setze deshalb auf ein sauberes Set-up deiner Infrastruktur. Es wirkt professionell, schafft Vertrauen und verhindert, dass du später kostspielig umstellen musst.

KI und die Zukunft des E-Commerce

Und last, but not least, ein wichtiger Aspekt im heutigen Vertrieb: Die Welt verändert sich ständig, so auch das Online-Suchverhalten der Menschen. Um heute ein Produkt zu suchen oder empfohlen zu bekommen, fragen wir LLLMs wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Für Marken heißt das: Sie müssen nicht nur im Suchindex, sondern auch im Wissensraum dieser Systeme stattfinden. Das gelingt nur, wenn ihre Inhalte hochwertig, aktuell und maschinenlesbar sind – also nicht nur Werbung sind, sondern echten Mehrwert generieren.LinkedIn-Posts, fundierte Blogbeiträge, Produktstories oder Use Cases auf der Website spielen hier eine zentrale Rolle. KI-Systeme analysieren solche Inhalte, zitieren sie oder nutzen sie, um Empfehlungen auszusprechen. Produzierst du konstant relevanten Content, wirst du künftig auch über KI gefunden und nicht nur über Google.

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Workshop: Souverän am Mikrofon

Auftritte in Podcasts und Videos können die Sichtbarkeit und das Vertrauen in dein Start-up erhöhen, sofern die Basis stimmt: die inhaltliche und pragmatische Vorbereitung sowie die kommunikative Wirkung.

In den letzten Jahren haben sich eine Vielzahl von Podcast-Formaten rund um Start-ups und Gründung etabliert. Das führt zu einer nicht enden wollenden Podcast-Liste in Spotify, die jedem noch so nieschigen Thema und in jeder Gründungsphase einen passenden Gesprächsrahmen bietet. Wer hier als Gründer*in authentisch und überzeugend auftritt, kann darauf hoffen, in weitere Formate eingeladen zu werden und so als junges Unternehmen oder Start-up im Gespräch zu bleiben – bei Investor*innen, Kund*innen, Medien.

Der persönliche Auftritt ist hier entscheidend. Er kann Vertrauen aufbauen und sich von anderen absetzen. Das geschieht ganz wesentlich über die Inhalte und die kommunikative Wirkung: die Art und Weise des Sprechens, der Erzählstil, die Stimme und Körpersprache. Das Auftreten sollte situativ passen, zielgruppengerecht sein und dabei authentisch bleiben.

Es gibt Naturtalente, die gefühlt jede Situation mit Bravour und Leichtigkeit meistern. Andere tun sich damit schwerer. Viele Teams schicken deshalb ihre extrovertierten Mitglieder vor. Doch oft wünschen sich auch stillere oder introvertierte Teammitglieder, sich in Interviews einzubringen. Das Verteilen der öffentlichen Auftritte auf mehrere Schultern ist meist auch im Interesse des Teams und kann eine starke Außenwirkung haben.

Egal wo du stehst, das eigene Sprechen kann ein Leben lang weiterentwickelt werden und Podcast-Auftritte, ob als Host oder als Gast, lassen sich gut vorbereiten. Worauf jede(r) dabei achten kann und sollte, erfährst du in diesem Beitrag.

Unterschiedliche Podcast-Kompetenzlevel: Ein normaler Entwicklungsweg

Um Auftritte in Podcasts oder Videos wahrzunehmen, musst du nicht perfekt sprechen. Gerade für den Anfang können kleinere Formate mit geringer Reichweite ein guter Übungsraum sein, um Stück für Stück sicherer in der Vorbereitung und Umsetzung zu werden. Wer einen eigenen Podcast hostet, kann mit etwas Vorbereitung einfach loslegen und später durch ein Stimm- und Sprechtraining mit Analyse des Ist-Zustands ins Feintuning gehen. Für eine erste Selbsteinschätzung können dir diese drei Podcast-Kompetenzlevel helfen:

- Basic: Du sprichst deutlich und in einem angemessenen Sprechtempo, außerdem intuitiv, ohne dabei bewusst die Sprechmelodie zu modulieren oder deine Erzählweise an die Zielgruppe anzupassen. Die Interviewer*innen müssen die Aufgabe übernehmen, Fachbegriffe zu übersetzen und die Anschlussfähigkeit für die Zielgruppe herzustellen. Gute Interviewer*innen beherrschen das. Außerdem stellen sie richtig gute Fragen, die dir den Auftritt erleichtern.

- Medium: Du bist ein gut „funktionierender“ Gast und sprichst nicht nur deutlich, sondern ansprechend. Du wirkst sicher in Inhalten und Ausdruck. Du variierst deine Sprechmelodie, sprichst also nicht monoton, und wirkst präsent. Du bist inhaltlich und mental vorbereitet, und du passt deinen Ausdruck der Zielgruppe an, beispielsweise mit dem Vokabular, der Tiefe des Themas, deiner Tonalität (sachlich oder persönlich oder einer Mischung).

- Pro: Du gehörst zu den sehr gern gesehenen Podcast-Gästen, die sich ihre Auftritte aussuchen können. Du bist inhaltlich und mental vorbereitet und kannst deine Nervosität regulieren. Du bist in verschiedenen Settings sicher im Umgang mit der Technik. Du kannst je nach Inhalt und Phase des Podcasts deine Sprechweise und Tonalität anpassen. Deine Mimik und deine Gestik unterstreichen das Gesagte, du hältst deine Präsenz über die gesamte Zeit aufrecht. Auch wenn du kein(e) Nachrichtensprecher*in bist, sprichst du natürlich und authentisch, angemessen deutlich und mit angenehmer Stimme.

Tipps und To-dos: Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos

1. Die innere Sprecheinstellung

Dein Stimmklang vermittelt sehr viel mehr als nur Inhalte. Die Stimme, Sprechweise und innere Haltung weisen beispielsweise auf die Emotion, Grad der Anspannung und Motive hin. Daher gilt die Stimme als Vermittlerin von Persönlichkeit und Kompetenz. In Podcasts und Videos wirkt die stimmliche Beziehungsgestaltung in einer Dreiecksbeziehung zwischen Interviewer*in, Gast und Zuhörer*innen. Du kannst also eine bewusste innere Haltung einnehmen mit der Intention, sowohl dein Gegenüber als auch die Zuhörer*innen positiv zu erreichen. Hilfreich ist außerdem, wenn du dir deiner Kernbotschaft bewusst bist.

Tipp: In der Ausnahmesituation kannst du aktiv aus dieser inneren Sprecheinstellung heraus reden, indem du dir beispielsweise die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, genau vorstellst.

2. Die Stimme aufwärmen

Sprechen ist nicht nur eine kognitive Leistung. Der ganze Körper ist an der Stimmgebung beteiligt, in Form von Haltung, Atmung, Kehlkopftätigkeit und Artikulation. Um präsent zu sprechen, solltest du dich vor einer Aufnahme ein paar Minuten lang stimmlich aufwärmen.

- Dazu rege deinen Körper an: Bewege dich von Kopf bis Fuß durch.

- Aktiviere deine Atmung: Atme stoßartig auf „f - f - f“ und „sch - sch - sch“ aus und lass die neue Luft von allein einfallen.

- Mobilisiere deine Artikulation: Wechsle zwischen Schnute und Lächeln, ziehe Grimassen.

- Belebe deine Stimme: Summe in bequemer Tonlage. Lass die Stimme mit einem Lippenflattern von hoch nach tief gleiten und umgekehrt.

3. Zu Gast im Podcast: Vorbereitung schenkt Sicherheit

Spontan wirken bedeutet nicht, unvorbereitet zu sein. Im Gegenteil: Oft ist eine strukturierte Vorbereitung die Grundlage, um in einer exponierten Sprechsituation frei agieren zu können. Das bedeutet einen gewissen Aufwand, der mit Podcast-Auftritten einhergeht. Dazu gehört ein Briefing-Gespräch vorab, in dem du die wichtigsten Eckdaten wie Ort und Termin klären kannst, und auch in welchem Setting die Aufnahme stattfinden wird. Es macht einen großen Unterschied, ob du in einem professionellen Studio, einem Besprechungsraum oder im Homeoffice sprechen wirst. Hieraus ergeben sich oft weitere Fragen. Du kannst als Gast aktiv herausfinden, was die Erwartungen an dich als Sprecher*in sind:

- Sollst du vortragsartig erzählen oder soll sich ein dialogisches Gespräch entwickeln?

- Wie ist die gewünschte Tonalität? Soll es sehr sachlich sein oder sind persönliche Einblicke gefragt?

- Wie ist die tatsächliche Länge des Produkts und dein Redeanteil darin.

Tipp: Halte dich bereits in der Aufnahmesituation möglichst an die Zeitvorgabe. Du vermeidest damit unnötiges Zusammenschneiden der Aufnahme und damit Aufwand sowie gegebenenfalls unnatürlich wirkende Übergänge.

4. Umgang mit Nervosität in einer Aufnahmesituation

Viele Gründer*innen haben wenig oder keine Bühnenerfahrung und empfinden Aufregung und Nervosität vor dem Mikrofon oder der Kamera. Auch wenn ein leichtes Lampenfieber ganz normal und erwünscht ist, kann es sich bei stärkerer Ausprägung negativ auf das Sprechen auswirken. Dann klingt die Stimme höher, das Sprechtempo steigt, die Sätze wollen nicht enden. Was du konkret tun kannst, um dich zu beruhigen:

- Atme aus und lass Anspannung los.

- Lass deine Stimme immer wieder bewusst fallen. Das heißt, du sprichst am Ende einer Aussage auf den Punkt und lässt eine Atempause zu.

- Versuche insgesamt möglichst mit deiner eher entspannten Stimme zu sprechen. Das kann Souveränität und Gelassenheit ausstrahlen.

- Achte auf Rahmenbedingungen, die dir guttun.

Hast du das Gefühl, dass dir deine Aufregung dennoch im Weg steht, kannst du dich mit mentalen Strategien gegen Lampenfieber befassen oder ein Coaching in Anspruch nehmen. Oft helfen professionelles Feedback, die Reflexion der Ursachen und die Entwicklung von individuellen Strategien. Lösungsansätze können auf der sprech- und stimmtechnischen Ebene und/oder mental-emotionalen Ebene liegen.

5. Das eigene Sprechen strukturiert weiterentwickeln

Wenn du deine Sprechtechnik dauerhaft verbessern möchtest, hilft neben Literatur, Trainings und Einzelcoachings das eigenständige Üben, dafür kannst du dir kleine Alltagsroutinen etablieren. So kannst du deine weiterentwickelte Stimm- und Sprechtechnik verinnerlichen und erfolgreicher in stressigeren Aufnahmesituationen abrufen:

- Erzähle täglich zwei Minuten lang einem imaginären Publikum laut ein Thema eures Unternehmens und mach dir dabei die Kernbotschaften bewusst. Nimm dich dabei auf und werte die Aufnahme wohlwollend aus. Das kannst du freisprechend oder mit Stichworten umsetzen.

- Gewöhne dir an, dich vor wichtigen Terminen einzusprechen und körperlich zu aktivieren.

Fazit

Auftritte in Podcasts und Videos können die Sichtbarkeit und Vertrauen in Start-ups und junge Unternehmen erhöhen. Damit das gelingt, solltest du sie gut vorbereiten – dazu gehören das stimmliche Aufwärmen vor einer Aufnahme und die inhaltliche, pragmatische Vorbereitung. Sprechkompetenz fällt nicht vom Himmel, sie kann aber ein Leben lang weiterentwickelt werden. Regelmäßiges Üben im Alltag oder ein gezieltes Training helfen. Dennoch gilt: Authentizität und Zielgruppenorientierung sind wichtiger als Perfektion, du musst mit deinem Podcast-Auftritt nicht warten, sondern kannst mit ein bisschen Vorbereitung einfach starten. Leichtes Lampenfieber ist dabei willkommen. Falls dich Nervosität überkommt, kannst du dir mit Atemtechniken und mentalen Strategien helfen.

Tipp zum Weiterlesen

Wie sich Marketing leichter steuern lässt

Basics für Gründer*innen: Fünf Tipps und To-dos, wie gutes Marketing Zeit und Nerven spart – von Anfang an.

Fünfzig Prozent der deutschen Start-ups scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre – und bei vielen liegt die Ursache im Marketing. Nicht weil zu wenig investiert wurde, sondern weil das Budget in die falschen Maßnahmen floss. Das zeigt sich oft schon in den ersten Monaten: Zwischen Kampagnen, Content-Projekten und immer neuen Tools fehlt es an Struktur, Fokus und messbarer Wirkung. Die Folge: hohe Kosten, wenig Substanz und eine Marketingabteilung im Dauerstress. Die folgenden fünf Strategien machen Marketing nicht nur steuerbarer – sie helfen auch, Zeit, Budget und Nerven zu sparen.

1. Systeme aufbauen, nicht nur Teams

Talent ist entscheidend, aber nicht ausreichend. Start-ups brauchen wiederholbare Systeme, die verlässlich Ergebnisse liefern. Das heißt: Prozesse standardisieren, alles messen und eine Kultur des Experimentierens schaffen. Mit dem Wachstum müssen sich auch die Systeme mitentwickeln. Sie machen aus einem improvisierten Start-up ein nachhaltiges Unternehmen.

Beginnen sollte man mit dem Sales-Funnel. Jeder Input, jede Conversion und jeder Output sollte erfasst werden, etwa der durchschnittliche Vertragswert (ACV), Abschlussquoten und Verkaufszyklen. Diese Kennzahlen helfen, Ergebnisse besser vorherzusagen und Engpässe frühzeitig zu erkennen. Es geht nicht ums Datensammeln an sich, sondern darum, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Regelmäßiges Reporting mit Tools wie Looker Studio oder Dataslayer bringt Struktur. Wichtig ist: sich auf wenige, aber relevante KPIs zu konzentrieren, die an konkrete Businessziele geknüpft sind. Diese sollten wöchentlich analysiert werden, idealerweise gemeinsam mit Marketing und Vertrieb. Ziel ist Klarheit, nicht Komplexität.

Learning: Systeme ersetzen kein Talent, sondern sorgen dafür, dass sich die Wirkung entfaltet.

2. Auf Content setzen, der Vertrauen schafft

Content, der aufklärt und echten Mehrwert liefert, ist eine der wirkungsvollsten und zugleich unterschätzten Methoden, um langfristige Beziehungen zu potenziellen Kund*innen aufzubauen. Ob Blogposts, Webinare, Leitfäden oder Case Studies – entscheidend ist, konkrete Probleme zu lösen. Wer mit seinen Inhalten wirklich hilft, wird gehört und baut Vertrauen auf, und zwar lange bevor eine Kaufentscheidung ansteht.

Richtet sich ein Start-up beispielsweise an kleine Unternehmen, können Inhalte rund um Themen wie Liquiditätsmanagement, Kund*innengewinnung oder -bindung enorm wertvoll sein. Wer hier konkrete, umsetzbare Tipps liefert, zeigt: Wir verstehen eure Welt und wir können helfen.

Solcher Content bringt nicht nur Reichweite. Er stattet Marketing und Sales mit Werkzeugen aus, um Gespräche zu starten, Kompetenz zu zeigen und Leads gezielt weiterzuentwickeln. Die Folge: kürzere Sales-Zyklen, mehr qualifizierte Anfragen und stärkere Kund*innenbindung.

Learning: Wer kontinuierlich mit nützlichen Impulsen präsent ist, wirbt mehr als nur für ein Produkt – er/sie wird ein(e) vertrauenswürdige(r) Partner*in.

3. Relevante Leads automatisch identifizieren

Nicht jeder Website-Klick oder jedes Newsletter-Abo ist gleich ein(e) potenzielle(r) Kund*in. Mit wachsender Reichweite wird es umso wichtiger, die wirklich relevanten Kontakte frühzeitig zu erkennen und zu priorisieren.

Automatisiertes Lead Scoring hilft dabei: Tools wie HubSpot, Pipedrive oder Salesforce analysieren Nutzer*inneninteraktionen, etwa Seitenbesuche, E-Mail-Öffnungen oder Formulareingaben, und vergeben Punkte. Je höher der Score, desto näher ist der Lead an einer Kaufentscheidung. Ein WhitePaper-Download kann beispielsweise fünf Punkte bringen, eine Demo-Anfrage zehn, das Lesen eines Blogartikels nur einen.

So kann sich das Vertriebsteam auf die vielversprechendsten Kontakte konzentrieren. Die Folge: effizientere Ressourcennutzung und höhere Abschlusschancen. Laut SalesHandy steigt die Zahl qualifizierter Leads durch Lead Scoring um bis zu 451 Prozent. Das spart nicht nur Zeit, sondern stellt sicher, dass vielversprechende Interessent*innen früh erkannt und gezielt angesprochen werden.

Learning: Automatisiertes Lead Scoring bewertet Nutzer*inneninteraktionen, um die vielversprechendsten Kontakte frühzeitig zu erkennen und so die Effizienz im Vertrieb zu steigern.

4. Omnichannel nur mit Integration

Viele Start-ups setzen auf möglichst viele Kanäle, um Reichweite zu maximieren. Doch Multichannel allein reicht nicht. Entscheidend ist, wie gut diese Kanäle miteinander vernetzt sind. Multichannel heißt: viele Plattformen nebeneinander, oft unkoordiniert – das führt zu uneinheitlicher Kommunikation und überfordert Nutzer*innen. Omnichannel dagegen verknüpft alle Kanäle zu einem nahtlosen Erlebnis.

In der Praxis bedeutet das: Jemand klickt auf eine LinkedIn-Ad, erhält personalisierte E-Mails mit relevantem Content, sieht Retargeting-Ads auf anderen Plattformen und bekommt beim nächsten Website-Besuch passende Angebote angezeigt. Auch Social Media, Newsletter und Events sollten aufeinander abgestimmt sein – in Design, Timing und Sprache.

Ein zentrales CRM sorgt dafür, dass alle Interaktionen erfasst werden und Sales sowie Marketing auf denselben Datenstand zugreifen können. So lassen sich doppelte oder widersprüchliche Botschaften vermeiden und eine konsistente Customer Journey gestalten.

Der Aufwand lohnt sich: Unternehmen mit starker Omnichannel-Strategie binden laut UniformMarket 89 Prozent ihrer Kund*innen, im Vergleich zu nur 33 Prozent bei schwacher Umsetzung. Der Customer Lifetime Value steigt um rund 30 Prozent.

Learning: Koordinierte Omnichannel-Kampagnen erzielen bis zu 494 Prozent höhere Bestellraten als isolierte Maßnahmen.

5. Kund*innenservice mit KI verstärken

Die Kombination aus KI-basiertem Chat-Support und menschlichen Ansprechpartner*innen ist der Schlüssel zum Erfolg. KI übernimmt schnelle, repetitive Standardanfragen, und Menschen kümmern sich um komplexe, emotionale oder besonders wichtige Anliegen. Das Ergebnis: kürzere Reaktionszeiten, niedrigere Kosten und höhere Kund*innenzufriedenheit.

Der Schlüssel zur wirksamen Nutzung von KI im Support ist ein klar abgegrenzter Fokus. KI ist besonders stark bei Mustererkennung und wiederkehrenden Aufgaben – etwa bei FAQs, Rückerstattungen oder Bestell-Updates. Doch bei komplexen, emotional aufgeladenen Gesprächen stößt sie an Grenzen.

Deshalb ist es sinnvoll, KI nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung für menschliche Mitarbeitende zu nutzen. Die Regel: KI für hohe Volumen bei niedrigem Wert – Menschen für wertvolle, beziehungsorientierte Kommunikation.

Laut einer Tidio-Studie erwarten 73 Prozent der Kund*innen, dass KI den Service verbessert und 80 Prozent berichten von positiven Erfahrungen mit KI-Support. Eine Bain-&-Company-Analyse zeigt außerdem: Unternehmen mit starkem Customer Experience wachsen vier- bis achtmal schneller als der Markt.

Learning: Richtig eingesetzt, macht KI den Support schneller und effizienter und schafft Freiräume für echten Dialog, der Vertrauen und Loyalität stärkt.

Klare Richtung statt Kampagnenchaos

Erst fokussieren, dann skalieren. Der Versuch, sofort alle Zielgruppen gleichzeitig zu erreichen, führt oft ins Leere. Start-ups sollten sich zunächst auf eine klar umrissene Nische konzentrieren, also dort, wo sie realistisch gewinnen können. Das gilt besonders, wenn sich Produkt oder Service noch weiterentwickeln.

Das Ideal Customer Profile (ICP) ist das Fundament jeder Marketingstrategie. Wer genau weiß, wen er anspricht, welche Herausforderungen diese Menschen haben und wie das eigene Angebot konkret hilft, gewinnt Klarheit – für Botschaften, Kanäle und Budgeteinsatz. Und: Der ICP sollte regelmäßig hinterfragt und angepasst werden, wenn neue Erkenntnisse aus Markt und Kund*innenfeedback hinzukommen.

Mit diesen Prinzipien wird Marketing nicht länger zur Dauerbaustelle, sondern zu einem steuerbaren Wachstumshebel. Die fünf Strategien zeigen, wie Marketing planbar wird und dabei nicht nur Ergebnisse liefert, sondern auch Kapazitäten freisetzt. In einem Umfeld, in dem jede Entscheidung Auswirkungen auf Wachstum, Investor Relations und Teamresilienz hat, ist das ein entscheidender Vorteil.

Der Autor Sean Evers ist Vice President of Sales bei Pipedrive

Influencer-Marketing: Sozialabgaben und Steuerfallen

Was Influencer*innen und Auftraggebende bei ihrer Zusammenarbeit steuerrechtlich wissen und beachten sollten.

Die Reichweite von Influencer*innen und ihr Einfluss auf die Follower*innen machen sie zu einem begehrten Teil von Marketingkampagnen und Produktplatzierungen von Unternehmen. Doch die Zusammenarbeit birgt nicht nur Fallstricke für die Influencer*innen selbst, sondern auch für Auftraggebende. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die Sozialabgaben an die Künstlersozialkasse (KSK). Was es dabei zu beachten gibt, erklärt Rechtsanwältin Nicole Golomb bei Ecovis in Regensburg.

Influencer*innen sind heute feste Größen in Werbekampagnen, bei denen teils große Summen fließen. Wie zuletzt die Fälle in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile auch in den anderen Bundesländern zeigen, können die steuerlichen Folgen gravierend sein: Dort prüfen Ermittler*innen des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ein mögliches Steuervolumen von rund 300 Millionen Euro, das Influencer*innen nicht erklärt haben sollen. Neben unklaren Einnahmen aus Klickvergütungen, Werbedeals oder Abo-Zahlungen rücken damit auch die Pflichten von Unternehmen stärker in den Fokus, etwa wann sie die Künstlersozialabgabe (KSA) an die Künstlersozialkasse (KSK) für die Zusammenarbeit mit Influencer*innen zahlen müssen.

Wann Unternehmen die KSA zahlen müssen

Die KSK verschafft selbstständigen Künstlern und Publizisten Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu ähnlichen Bedingungen, wie sie Arbeitnehmende haben. Viele Unternehmen außerhalb der klassischen Medien- und Kreativbranche sind überrascht, dass auch sie die Künstlersozialabgabe zahlen müssen, wenn sie für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit Influencer oder andere Kreative beauftragen.

Unternehmen müssen die KSA leisten, wenn sie Aufträge an selbständige Künstler*innen oder Publizist*innen vergeben (Paragraph 24 Absatz 1 und Absatz 2 Künstlersozialversicherungsgesetz, KSVG). Dazu gehören einerseits klassische Verwerter wie Verlage, Fernsehsender oder Galerien. Andererseits trifft die Pflicht auch Unternehmen, die für ihre eigene Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit externe Kreative beauftragen. Sobald Firmen Influencer*innen beauftragen, bewegen sie sich in einem Bereich, den sie gar nicht als abgabepflichtig wahrnehmen.

Für das Auftragsvolumen gelten Bagatellgrenzen, die jedoch nicht für klassische Verwerter gilt:

- bis Ende 2025: 700 Euro pro Kalenderjahr,

- ab 2026: 1.000 Euro pro Kalenderjahr geplant.

- Unterhalb dieser Schwellen entfällt die KSA.

Wann Influencer*innen abgabepflichtig werden

Als abgabepflichtig gelten Leistungen von selbständigen Künstler*innen oder Publizist*innen, wenn natürliche Personen oder Personengesellschaften sie erbracht haben. Arbeiten juristischer Personen, etwa von einer GmbH, oder von Gesellschaften wie einer GmbH & Co. KG oder einer Offenen Handelsgesellschaft lösen dagegen keine KSA aus.

Influencer*innen lassen sich durchaus als Künstler*innen einstufen, wenn sie Videos, Fotos oder Podcasts mit eigener kreativer Gestaltung produzieren. Bereits ein geringer künstlerischer Charakter kann genügen, um die Abgabepflicht zu begründen. Keine Abgabe fällt dagegen an, wenn ein(e) Influencer*in lediglich ein Produkt empfiehlt oder verlinkt, ohne eine eigenständige kreative Leistung zu erbringen.

Grauzonen und Risiken

In der Praxis entstehen häufig Unsicherheiten – etwa bei stilistisch aufwendig gestalteten Produktpräsentationen. Im Zweifel nimmt die KSK eine eigene Bewertung vor, die auch rückwirkend erfolgen kann. Das führt nicht selten zu erheblichen Nachforderungen.

Muss ein Unternehmen die Abgabe leisten, kommen weitere Pflichten hinzu, die so im KSVG geregelt sind:

- umfassende Auskunfts- und Vorlagepflichten (Paragraph 29),

- Meldung aller an selbständige Künstler*innen gezahlten Entgelte (Paragraph 27),

- Auszeichnungspflichten (Paragraph 28)

- Vorauszahlungspflichten (Paragraph 27 Absatz 2)

Beratung zahlt sich aus

Die Beauftragung von Influencer*innen kann also weitreichende Konsequenzen haben. Influencer-Marketing wird zunehmend wichtiger, doch die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte sind in vielen Unternehmen nicht ausreichend bekannt. Eine rechtzeitige Beratung hilft, Nachzahlungen und Bußgelder zu vermeiden.

O’zapft is – aber strategisch!

Start-up-Business-Guide fürs Oktoberfest: So gelingt auf der Wiesn der Spagat zwischen Maß und Meeting sowie zwischen Festzeltstimmung und professionellem Austausch.

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft und über den Biertischen klirren die ersten Maßkrüge. Zwischen Dirndl und Lederhose, Brezn und Hendl zeigt sich jedes Jahr ein faszinierender Kontrast: Während viele Wiesn-Besucher*innen vor allem wegen der Gaudi kommen, verwandeln immer mehr Unternehmen das Oktoberfest in eine Bühne für Begegnungen, Gespräche und Geschäftsanbahnungen.

Am Abend des 23. September findet man beispielsweise das Münchner Start-up Embat gemeinsam mit ausgewählten Partner*innen und Kund*innen im Bräurosl-Zelt. Wo an den Wochenenden der Fokus klar auf Feiern liegt, entstehen von Montag bis Donnerstag Räume für Business-Meetings und Networking. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Maß und Meeting, zwischen Festzeltstimmung und professionellem Austausch?

10 Tipps, wie das Business-Meeting auf der Wiesn zum Erfolg für dein Start-up wird

- Jedes Zelt hat seine ganz eigene Stimmung. Die Bräurosl ist lebendig, fröhlich und gleichzeitig traditionell. Das ist ein guter Rahmen, um Gastfreundschaft zu zeigen und trotzdem professionell zu bleiben.

- Ein später Nachmittag oder Abend – Embat startet ab 16.45 Uhr – passt am besten. So können geschäftliche Gespräche früh beginnen, bevor der Abend in ein gemeinsames, lockeres Beisammensein übergeht.

- Ein kleiner Tisch mit rund zehn Plätzen sorgt für intensive Gespräche statt oberflächlichem Networking.

- Eine gute Mischung aus Team-Mitgliedern und externen Gästen (zum Beispiel potenzielle Kund*innen, Partner*innen und bestehende Kontakte) hält Gespräche natürlich und verhindert, dass es zu „sales-lastig“ wirkt.

- Wiesn-Tische sind knapp – sehr knapp. Frühzeitig buchen!

- Wer Einladungen rechtzeitig verschickt und mit einer persönlichen Note versieht, macht den Unterschied.

- Das Oktoberfest ist ein einzigartiges Erlebnis. Besonders internationale Gäste schätzen die authentische bayerische Tradition. Um einen Kulturschock zu vermeiden und vor allem internationalen Gästen Sicherheit zu geben, kann ein kurzes Briefing nicht schaden, das der Einladung beigefügt ist. Inhalt: Was ziehe ich an? Was darf ich mit ins Zelt nehmen? Gibt es Sicherheitskontrollen?

- Beginnt mit relevanten „Business”-Gesprächen, aber lasst genug Raum für den „Fun Factor” – unterschätzt nicht die verbindende Wirkung von gemeinsamem Lachen, Singen und dem Anstoßen mit der Maß.

- Eine Dankesnachricht, ein geteiltes Foto oder ein LinkedIn-Post (nach vorheriger Zustimmung) transportieren die positive Energie in die nächste Begegnung.

- Auch ans eigene Team denken: Solche Events fördern nicht nur Networking, sondern auch den Teamgeist und hinterlassen bleibende gemeinsame Erinnerungen.

Warum die Bräurosl zu Embats Positionierung passt

Die Bräurosl gehört zu den klassischen Oktoberfestzelten, tief in der bayerischen Kultur verwurzelt, gleichzeitig bekannt für ihre offene, lebhafte Atmosphäre. Das spiegelt Embats Kombination aus Innovation und lokaler Verankerung wider. Im Vergleich zu exklusiveren oder rein VIP-orientierten Zelten schafft dies die richtige Mischung aus Professionalität und Spaß – so fällt es Gästen leichter, ins Gespräch zu kommen, sich wohlzufühlen und authentisch zu connecten. Gleichzeitig ist es einfach ein unvergessliches Erlebnis: Musik, Tradition und Atmosphäre sorgen dafür, dass Gäste mit bleibenden Eindrücken nach Hause gehen – ein perfekter Hintergrund für erfolgreiches Networking.

Der Autor David Vortmeyer ist Country Manager DACH bei Embat, das es Finance-Teams in mittleren und großen Unternehmen ermöglicht, sämtliche Aspekte des Treasury- und Accounting-Managements in Echtzeit zu verwalten.

Warum Entrepreneurial Marketing am Küchentisch beginnt

Viele Gründer*innen sehen in Marketing nur die Werbetätigkeit, aber nicht die strategischen Vorteile eines ganzheitlichen Ansatzes. Warum das ein fundamentaler Denkfehler ist und wie du von Anfang an bewusst gegensteuerst, erfährst du hier.

Insbesondere in der Start-up-Welt stehen Produkt und Finanzierung im Vordergrund, Marketing wird als (noch) nicht nötig eingestuft. Das wird problematisch, wenn Gründer*Innen, vor allem von Tech-Start-ups, in der Euphorie des Anfangs Marktpotenziale über- oder die Erklärungsbedürftigkeit des Produkts unterschätzen. Marketing ist jedoch weit mehr als Werbung und sollte im Gründungskontext eine essenzielle Rolle spielen. Wer ein paar Kniffe kennt und diese bewusst in die Arbeitswoche integriert, baut von Anfang an ein sicheres Verständnis für das Marktumfeld und Kund*innenwünsche auf und erhält wertvolle Informationen für die strategische Ausrichtung.

Die 4P des Marketing-Mix zeigen, wie vielfältig Marketing ist:

- Product/Produkt: Gutes Marketing ermöglicht eine genaue Kenntnis von Kundenanforderungen, Konkurrenzprodukten und sorgt für Differenzierung.

- Price/Preis: Es erleichtert die Einschätzung, welchen Preis die Zielgruppe zu zahlen bereit ist und welche Erwartungen der Markt stellt.

- Place/Distribution: Es vereinfacht die Wahl der relevanten Kanäle, auf denen man Kunden erreicht.

- Promotion/Kommunikation: Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die Definition von effektiven Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu gewinnen.

Man kann das beste Produkt entwickeln – wenn niemand davon erfährt, wird es sich nicht verkaufen.

Gerade für Gründer*innen sind diese Themen essenziell und sollten denselben Stellenwert einnehmen wie eine fundierte Produktentwicklung und die zur Umsetzung nötige Finanzierung. Wie kannst Du das also sinnvoll angehen? Marketing ist ein funktional sehr diverses Feld: Strategie, Produktmarketing, Branding, PR, Social Media, Performance Marketing, um nur einige zu nennen – und auch innerhalb dieser Disziplinen ist ein hoher Spezialisierungsgrad üblich. Wo schon Marketers dazu neigen, sich in einem Themenkomplex zu spezialisieren, ist es Gründer*innen unmöglich, alle diese Felder selbst abzudecken. Das Bewusstsein für die Relevanz ist jedoch der erste Schritt.

Marktkenntnis: Fakten vor Annahmen

Den Begriff Zielmarkt assoziieren viele vor allem mit Kund*innen. Tatsächlich gehören auch Konkurrent*innen, Lieferant*innen, Partner*innen und regulatorische Faktoren dazu. Es reicht nicht, den Zielmarkt nur geografisch und demografisch zu definieren. Eine umfassende Marktanalyse gleich zu Beginn schafft Klarheit über Hürden, Wettbewerb und Anzahl möglicher Kunden, deren Kaufkraft oder Sättigung. Diese Daten helfen bei Umsatzprognosen und Preisfindung.

Gerade bei innovativen Start-ups kann die Zielmarktbestimmung anfangs schwierig sein. Wenn noch keine Gespräche mit potentiellen Kund*innen geführt wurden, kann es zu Fehleinschätzungen des Produktpotenzials kommen. Zeiten gesamtwirtschaftlich starker Entwicklungen verleiten außerdem dazu, die positive Marktlage ohne kritischen Blick auf das eigene Vorhaben zu übertragen und zu optimistische unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

Empfehlung: Eine detaillierte Analyse von Marktvolumen und -potenzialen steht am Anfang. Hierbei sollte die Datenbasis nicht älter als 12 bis 18 Monate sein.

Achtung: KI-generierte Marktanalysen sind oft zu optimistisch. Daher: Kund*innenfeedback einholen, Worst-Case-Szenarien durchspielen und Puffer einbauen, damit Dein Vorhaben von möglichst realistischen Daten gestützt ist.

Auch bei der Zielgruppendefinition solltest du dich nicht zu einer zu optimistischen Einschätzung bzgl. Anzahl, Wünschen und Kaufverhalten hinreißen lassen, sondern realistische Einschätzungen treffen. Beginne mit Annahmen zu Alter, Geschlecht, Einkommen, Ausbildung, Herkunft und Kultur. Anschließend kannst du mit dieser Gruppe in Kontakt treten, um psychografische Merkmale wie Werte, Interessen, Medienverhalten, Preissensibilität, Ängste oder Ziele zu erfassen. Diese Informationen sind nötig, um den Produkt-Markt-Fit zu klären, das Produkt bei Bedarf anzupassen und passende Marketingkanäle zu wählen.

Empfehlung: Schon früh Annahmen zur erwarteten Zielgruppe treffen und diese mit realen Erkenntnissen gegenchecken, Feedback einholen, die Annahmen validieren und die Produktentwicklung oder Marketingstrategie anpassen.

Achtung: Auch und gerade negatives Feedback ist sehr wertvoll. Ehrliche Meinungen helfen beim Erkennen von Lücken oder blinden Flecken.

Die Beschäftigung mit Wettbewerber*innen ist ebenso wichtig. Gründer*innen überschätzen in der Anfangseuphorie oft die Innovationskraft des Produkts oder ignorieren vorhandene Konkurrenz. Ohne Wettbewerbsanalyse verfehlt das Produkt womöglich den Markt oder trifft gar keine Marktlücke.

Empfehlung: Je klarer die Produktidee, desto früher kann man mit Wettbewerbsanalysen starten. Wer ist bereits aktiv? Wie wird das Konkurrenzprodukt angenommen? Wie tritt das Unternehmen auf?

Diese Informationen helfen nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei der Positionierung. Neben Alleinstellungsmerkmalen im Produkt sind auch Design, Sprache, Stil und Werte wichtig, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Gerade wenn viele einander ähnliche Wettbewerber bekannt sind, kann ein bewusst gewählter Kontrast Wiedererkennung und Abgrenzung schaffen – sollte aber zur Zielgruppe und zur Markenidentität passen.

Storytelling: Pitchtraining am Küchentisch

Wenn die Nische im Markt definiert ist, braucht es eine Story. Jede Gründungsidee trägt eine einzigartige Geschichte in sich, die Du als Basis für Branding und Kommunikation nutzen kannst. Wer erst beim Verkaufsstart damit beginnt, ist zu spät dran.

Storytelling beginnt am Küchentisch, wenn du Familie oder Freunden von deiner Idee erzählst. Diese Gespräche sind erste Pitches und damit Trainingsgelegenheiten, um die deine Story zu verfeinern und Feedback einzuholen. So findest du die Sicherheit für einen selbstbewussten Auftritt, wenn es das erste Mal wirklich zählt: bei Banken und Kreditgebern, potenziellen Investor*innen, Kund*innen oder auf der Bühne.

Die Story entwickelt sich selten über Nacht. Aber mit ein paar Leitfragen kommst du ihr schrittweise näher. Beginne mit der Ausgangslage.

Bietest Du ein neues Produkt oder betrittst Du einen neuen Markt? Welche Probleme löst Dein Produkt und welche Vorteile bietet es?

Mit einer Neuheit hast Du mehr gestalterische Freiheit. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil der Markt noch keine Erwartungen hat und es keinerlei Leitlinien gibt. Andererseits bietet sich damit die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Markt bereits von Vorgängern beeinflusst wurde.

Bringst Du ein weiteres Produkt in einen bestehenden Markt?

Hier kommt es vor allem auf deine Nische im Marktgefüge an. Was unterscheidet Dein Produkt von den anderen? Was macht des besser als die Konkurrenzprodukte?

Sobald der Ausgangspunkt klar ist, gleichen die weiteren Schritte der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch: Was ist die Story hinter dem Produkt? Wie kam es zu der Idee, bzw. was treibt dich an? Was ist der rote Faden, mit dem du die Zielgruppe treffsicher ansprichst?

Drei Beispiele, um Deine Story zu erzählen

- Gründer*innen als Marke: Positionierung als Thought Leader für ein bestimmtes Thema oder "Building in Public" sind ideal für erklärungsbedürftige Produkte. So kann man innerhalb des Gründungsprozesses immer wieder Informationen zum Produkt zu teilen und den Markt damit auf den Launch vorbereiten.

- Problemzentrierte Story: Die Geschichte beginnt mit einer gesellschaftlichen, alltäglichen oder ganz spezifischen Herausforderung der Zielgruppe und positioniert das Produkt als Lösung. Das funktioniert besonders gut, wenn lange Vorlaufzeiten notwendig sind, ist aber eher ungeeignet bei sensiblen Technologien mit Patentschutzbedarf.

- Fiktive Persona: Eine Figur steht sinnbildlich für die Zielgruppe (z.B. Smilla von IKEA). Diese Figur bildet über einige Monate einen Teil der Kommunikationsaktivitäten und positioniert das Produkt als Teil des alltäglichen Lebens der Zielgruppe.

Es gibt für deine Story kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass sie hängen bleibt, dass herausarbeitest, was Dein Produkt einzigartig macht, und, dass du dich damit so wohlfühlst, dass du sie natürlich und authentisch erzählen kannst.

Fazit: Erst verstehen, dann vermarkten

Marketing ist kein Verpacken eines fertigen Produkts, sondern Teil der Produktentwicklung. Trotz seiner Vielseitigkeit muss es aber nicht kompliziert sein. Es braucht Fokus und einen festen Platz im Gründungsprozess, zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster pro Woche. Wer sich dabei frühzeitig die richtigen Fragen stellt, legt den Grundstein für wirksames Handeln:

- Analysen bringen Klarheit über Markt, Zielgruppe und mögliche Stolpersteine.

- Die richtige Positionierung im Marktgeschehen grenzt von der Konkurrenz ab und schafft eine Orientierungshilfe.

- Die eigene Geschichte klar haben und gezielt kommunizieren, damit Kund*innen sich langfristig an das Produkt erinnern.

Wenn du diese Schritte befolgst, baust du von Anfang an ein Marketing auf, das ins Schwarze trifft und nicht nur laut ist.

Die Autorin Kaya Schramm ist Marketingleiterin bei einem Transport- und Logistikunternehmen und gibt freiberuflich Workshops zu „Entrepreneurial Marketing“ an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Neben ihrer Leidenschaft für Marketing, Kommunikation und die zugehörigen Prozesse beschäftigt sie sich besonders gern mit Themen rund um die Startup-Welt.

Störenfriede im Netz

Der Umgang mit Kritik in sozialen Netzwerken will gelernt sein. Dazu ein kleiner Praxisleitfaden mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der Puls steigt, Sorgenfalten übernehmen die Stirn und die Gedanken im Kopf fangen an zu rasen. Der Grund: Die Kaffeetasse kaum in der Hand, hat man einen Blick gewagt. Einen Blick auf die firmeneigene Social-Media-Seite, auf der man plötzlich einen oder mehrere negative Kommentare entdeckt hat. Und das ist ein Problem.

Negative Kommentare präsenter im Kopf

Forschende der Ruhr-Universität Bochum fanden 2021 heraus, dass man sich an negative Erfahrungen besser erinnert als an etwas Positives. „Von belastenden Erlebnissen, wie zum Beispiel der Führerscheinprüfung, haben wir meist noch nach vielen Jahren detaillierte Bilder vor dem geistigen Auge“, kommentiert Oliver Wolf vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft in Bochum. „Ein Spaziergang durch den Park am selben Tag ist dagegen schnell vergessen.“

Mit der Prämisse, dass Schlechtes besser im Kopf bleibt, verwundert es nicht, dass im Start-up-Umfeld ein negatives Feedback Stress auslöst – da sich potenzielle Kund*innen oftmals an den Erfahrungen ihrer Vorgänger*innen orientieren und gleich zu Beginn einen schlechten Ersteindruck vom eigenen Unternehmen erhalten.

Einer mit mehr Wirkung als zehn positive

Manche mögen an dieser Stelle einwerfen, dass ein einzelner Kommentar kein Beinbruch sei. Doch wie oben beschrieben, kann eine negative Meinung – online gepostet – sehr wohl einen starken Effekt haben. Man bedenke nur die im Kopf bleibenden Kommentare in Apps oder Rezensionen bei OnlineHändler*innen. Deshalb sind die nachfolgenden Tipps vor allem für Community-Manager*innen gedacht, die an vorderster Front stehen, wenn Unternehmen mit Spams, Hasskommentaren, Beleidigungen oder anderen destruktiven Äußerungen konfrontiert werden.

„Für das Community-Management bedeutet das: Ein negativer Kommentar entfaltet oft mehr Wirkung als zehn positive. Er kann Communities oder sogar das Image einer Marke nachhaltig schädigen und einen ausgewachsenen Shitstorm nach sich ziehen. Natürlich multipliziert sich das Risiko, wenn es sich nicht nur um einen, sondern um viele negative Kommentare handelt. Außerdem hängt viel davon ab, wie ein(e) Community-Manager*in auf die Äußerung reagiert“, schreibt das Social-Media-Software-Start-up Swat.io und schlüsselt für uns die verschiedenen Arten von negativem Feedback auf.

Diese Arten von negativem Feedback gibt es Konstruktive Kritik: Diese Form der Kritik ist als wertvoll zu betrachten. Sie zeigt einem, wo es Verbesserungsbedarf gibt und hilft dabei, das eigene Produkt oder den eigenen Service zu optimieren. Diese Art von Feedback ist oft konkret. „Ernst gemeinte Kritik solltest du auf keinen Fall ignorieren, löschen oder verbergen. Sonst läufst du Gefahr, dass dir Zensur vorgeworfen wird. Eine positive Beziehung zwischen Unternehmen und Kund*innen lebt davon, dass sich beide Seiten respektieren und Fehler zugeben“, so die Social-Media-Expert*innen. Allerdings sei es oft sinnvoll, die Diskussion auf private Kanäle zu verlegen. Im direkten Austausch biete sich die Möglichkeit, eine für beide Seiten gute Lösung zu finden und zu verhindern, dass die Beschwerde Wellen schlägt.

Hasskommentare: Sie sind verletzend und oft persönlich. Ihr Ziel ist es, zu provozieren oder zu beleidigen, und sie enthalten selten nützliche Hinweise. Hier geht es weniger um konstruktives Feedback, sondern vielmehr darum, Frust abzulassen oder eine negative Reaktion zu erzwingen. „In diesem Fall kannst du versuchen, mit einer höflichen Antwort die Wogen zu glätten. Ist der Kommentar beleidigend und bzw. oder enthält er sogar obszöne, rassistische oder ähnliche Äußerungen, ist es oft besser, ihn zu verbergen bzw. gleich zu löschen“, so der Ratschlag. Ein Vorteil des Verbergens: Der bzw. die Urheber*in bekommt davon nichts mit – da er/sie ansonsten mit einem anderen Account einfach wiederkehren könnte.

Manchmal äußern Kund*innen ihren Frust, weil sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung unzufrieden sind. Diese Kommentare können emotional sein, haben aber oft eine echte Beschwerde als Grundlage. Hier werden ein offenes Ohr und eine Kommunikation per Direktnachricht empfohlen.

Trolle: Sie sind ein Phänomen für sich. Sie posten negative oder provokante Kommentare, oft ohne echten Bezug zum Thema. Ziel ist es, Streit zu verursachen oder andere zu verärgern. Um konstruktive Kritik von Hasskommentaren oder Trollen zu unterscheiden, hilft es, auf die Tonalität und den Inhalt zu achten.

Konstruktive Kritik ist wie oben erwähnt sachlich und oft mit Verbesserungsvorschlägen verbunden. Hasskommentare und Trollbeiträge sind hingegen emotional überzogen und enthalten selten konkrete Hinweise. Der Umgang mit diesen Kommentaren sollte entsprechend unterschiedlich sein. Hat man einmal eine Person als Troll identifiziert, könne man sie mit gutem Gewissen blockieren, so der Expert*innen-Tipp.

Die Troll-Definition

Blog.hubspot.de hat passend dazu eine Definition von Trollen erstellt und zitiert den Kommunikationsexperten Aaron Huertas, der folgende Charakteristika von NetzStörenfrieden ausmacht:

- Stark übertriebene und hochemotionale Aussagen (besonders zu kontroversen Themen).

- Persönliche Angriffe unter der Gürtellinie.

- Kein Interesse, auf Argumente einzugehen.

- Auffallend schlechte Grammatik und Rechtschreibung

- .Leere, unvollständige Profile oder Fake-Accounts.

Hubspot unterscheidet zwischen mehreren Arten von Trollen und rät, „die Trolle nicht zu füttern“, also keine langen Diskussionen mit diesen zu führen, sie gegebenenfalls zu melden und einen sachlichen Umgang mit ihnen zu pflegen. Auch wird empfohlen, dass das Löschen von Kommentaren der letzte Ausweg sein sollte.

Für Swat.io ist es strategisch entscheidend, schnell zu reagieren: „Wenn ein(e) Kund*in sich beschwert, erwartet er oder sie eine zeitnahe Antwort. Das zeigt, dass das Anliegen ernst genommen wird. Je schneller du reagierst, desto eher verhinderst du, dass sich der Frust weiter aufstaut oder dass andere Nutzer*innen auf den negativen Kommentar aufspringen. Schnelle Reaktionen signalisieren Professionalität und Verantwortungsbewusstsein.“

Schnell reagieren, heißt jedoch nicht zwangsweise, das Problem gleich lösen zu müssen. Wichtig ist, dass man der anderen Person zeigt, dass man ihr Anliegen ernst nimmt. Zudem sollte man stets höflich bleiben, dabei aber klare Grenzen setzen. Community Guidelines für Social-Media-Kanäle können als Anker verwendet werden, auf die man bei Grenzüberschreitung hinweist.

Löschen als Last Resort

„Kommentare zu verbergen oder zu löschen oder Nutzer*innen zu blockieren, sollte immer die letzte Option sein“, so Swat.io weiter. „Lösche nur Kommentare, die klar gegen die Netiquette verstoßen, zum Beispiel bei Hassrede, Beleidigungen oder Spam. Nutzer*innen, die wiederholt negativ auffallen und keinerlei konstruktiven Beitrag leisten, kannst du blockieren, um die Community zu schützen. Wichtig ist, dass du nachvollziehbare Kriterien für das Löschen und Blockieren hast, damit du transparent und konsequent vorgehen kannst. So vermeidest du Vorwürfe der Zensur und schaffst ein sicheres Umfeld für deine Community.“