Aktuelle Events

Fünf Basics für erfolgreiche Native-Ad-Kampagnen

Wie Werbetreibende ihre Native-Ad-Kampagnen gezielt optimieren können.

Native Advertising ist eine erprobte Werbeform - online und in Printmedien -, die mittels ihrer Inhalte bzw. ihres nichtwerblichen Charakters nur schwer von redaktionellen Artikeln zu unterscheiden ist. Damit bietet Native Advertising Werbetreibenden die Möglichkeit, ihre Inhalte elegant in das redaktionelle Umfeld unterschiedlichster Webseiten einzubinden. Anders als bei konventioneller Display-Werbung steht das Ziel im Vordergrund, auf vergleichsweise dezente Weise zu wirken. Passender Content soll dabei auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer*innen eingehen. Doch gerade deshalb kommt es bei Native Ads oft auf die Details an, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Die Experten der globalen Ad-Plattform MGID haben fünf grundlegende Tipps für bessere Native-Ad-Kampagnen zusammengestellt – von der Bildauswahl bis hin zur kontinuierlichen Auswertung.

Native Ad Tipp 1. „Bild schlägt Text“: Die Bildauswahl

„Bild schlägt Text“ oder auch „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ sind Grundsätze, die auch bei Native Ads gelten. Dies liegt unter anderem daran, dass das menschliche Gehirn ein Bild schneller erfassen und interpretieren kann, als eine noch so kurze und prägnante Überschrift. Für Advertiser bedeutet dies: Wer eine erfolgreiche Kampagne starten möchte, sollte der Bildauswahl besondere Beachtung schenken. Generell abzuraten ist dabei von Fotos und Bildern, die zu werblich wirken, etwa durch eingebundene Firmenlogos oder Texte. Denn sonst entsteht schnell genau jener allzu werbliche Eindruck, der bei Native Ads ganz bewusst vermieden werden soll. Auch deshalb eignen sich statt reinen Produktabbildungen Fotos, die Menschen zeigen, oft besser. Wichtig ist aber auch, dass das Bild auf die dahinter liegenden Inhalte sowie die Landingpage, die beworbenen Produkte oder Dienstleistungen und nicht zuletzt auf die anvisierte Zielgruppe abgestimmt ist. Ein Teaser-Bild, das viele Klicks generiert, aber die „falschen“ Nutzer*innen anspricht, wird unweigerlich zu niedrigen Konversionsraten führen.

Native Ad Tipp 2. Kurz, ansprechend und aussagekräftig: Die Überschrift

Neben dem Bild zählt die Headline zu den wichtigsten Eyecatchern einer gelungenen Native Ad. Die Überschrift sollte einerseits ansprechend sein und zum Klick animieren, andererseits aber auch keine falschen Erwartungen wecken. Gute Überschriften sind meist in einem aktiven Stil formuliert, ohne dabei zu reißerisch zu wirken oder zu stark in eine werbliche Sprache abzugleiten. Schlüsselbegriffe wie „bestellen“ oder „kaufen“ sind in einer Native-Ad-Kampagne deshalb in der Regel fehl am Platz. Die perfekte Headline ist so kurz wie möglich, aussagekräftig und sorgt – in Kombination mit dem Bild – für Neugier auf den folgenden Content.

Native Ad Tipp 3. Erwartungen der Nutzer*innen erfüllen: Der Content

Wer dann schließlich geklickt hat, erwartet zu Recht interessante Inhalte, die zum vorherigen Teaser passen. Auch hier ist mit Blick auf die Werblichkeit weniger oft mehr. Wer reine Produkttexte nutzt, wird damit wenig Begeisterung auslösen. Dabei darf nie vergessen werden, dass die Nutzer*innen aus einem redaktionellen Umfeld kommen. Erwartet werden deshalb zum Beispiel Inhalte mit Ratgeber-Charakter, interessante Informationen oder spannende, kreative Stories – die dann als Brand-Building-Maßnahme natürlich auch einen Bezug zum beworbenen Unternehmen oder den jeweiligen Produkten haben dürfen.

Native Ad Tipp 4. Offen für Veränderungen bleiben: Das Testen

So gut die erstellten Native Ads der eigenen Agentur oder Marketingabteilung auch gefallen mögen: Wie die Kampagne „draußen“ bei der Zielgruppe ankommt, lässt sich nur im Livebetrieb feststellen. Wichtig ist hier, immer offen für mögliche Veränderungen und Anpassungen zu bleiben. Häufig können bereits Kleinigkeiten großen Einfluss auf die Klickraten haben – beispielsweise ein anderes Bild oder eine geringfügig angepasste Überschrift. Wer mehrere Versionen einer Native Ad nutzt, kann in der Auswertung schnell erkennen, welche Variante am besten funktioniert.

Native Ad Tipp 5. Keine voreiligen Schlüsse ziehen: Die Auswertung

Apropos Auswertung: Ein häufiger Fehler beim Umgang mit Native-Ad-Kampagnen ist, bei der Auswertung einen zu starken Fokus auf die reine Klickrate (CTR) zu legen. Natürlich ist diese ein wichtiger Faktor. Eine hohe Absprungrate oder eine vergleichsweise kurze Verweildauer können gleichzeitig aber Hinweise darauf sein, dass der Content oder die Landing Page die Erwartungen der Nutzer*innen nicht erfüllen. Bei der Auswertung von Native-Ad-Kampagnen ist es deshalb wichtig, immer das Gesamtbild im Auge zu behalten und alle wichtigen Parameter in die Bewertung einzubeziehen. Ad-Plattformen bieten hierzu in der Regel übersichtliche Dashboards, die eine wichtige Grundlage für das Monitoring und die kontinuierliche Optimierung der Native Ads bilden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

„Wir brauchen Kundenfeedback – aber bitte nicht so, dass es uns ausbremst!“

Wie Kundenfeedback – richtig eingeholt und aufgesetzt – für Start-ups zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz wird.

In Start-ups gibt es einen besonderen Takt. Entscheidungen werden oft zwischen zwei Meetings getroffen, Produktanpassungen noch am selben Tag live geschaltet und neue Ideen lieber ausprobiert als endlos diskutiert. Viele beschreiben das sogar als Überlebensstrategie. Feedback von Kunden und Mitarbeitern klingt dabei oft wie ein notwendiges Übel: wichtig, aber zeitaufwendig. Viele Gründerinnen und Gründer haben deshalb eine Sorge: „Wenn wir jetzt anfangen, systematisch Kundenfeedback einzuholen, verlieren wir Tempo.“

Ein Gastbeitrag von Dennis Wegner, Gründer und Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Meine Erfahrung aus der Arbeit mit tausenden Unternehmen zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Kundenfeedback lässt sich oft innerhalb von zwei Wochen einholen und auswerten. Und richtig aufgesetzt, wird es zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz.

Ohne Feedback treffen Start-ups Entscheidungen auf Basis von Annahmen. Und Annahmen sind in frühen Wachstumsphasen besonders riskant: Man skaliert Funktionen, Prozesse oder Marketingbotschaften, ohne wirklich zu wissen, ob sie beim Kunden ankommen. Diese Logik ist beispielsweise besonders kritisch in der frühen Produktentwicklung. In der MVP-Phase entscheiden wenige Stellschrauben darüber, ob ein Produkt später relevant ist oder nicht.

Wie Struktur Tempo bringt statt es zu bremsen

Der entscheidende Hebel ist Struktur. Nicht mehr Feedback, sondern das richtige Feedback: ein klares Ziel, eine klar definierte Zielgruppe und präzise formulierte Fragen. Wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich Feedback gezielt einsetzen, um schneller zu einer Entscheidung zu kommen.

Ein Beispiel: Statt eine breite Zufriedenheitsumfrage zu starten, sollte die zentrale Frage etwa lauten:

„Was hat Sie fast davon abgehalten, unser Produkt zu kaufen?“

Diese eine Frage liefert oft mehr Entscheidungsrelevanz als 20 Fragen mit festgelegten Antwortstufen. Sie spart Zeit, weil sie den Fokus schärft. Teams diskutieren dann nicht mehr abstrakt über Meinungen, sondern über konkrete, wiederkehrende Muster.

Struktur reduziert also Komplexität. Und weniger Komplexität bedeutet: mehr Geschwindigkeit.

Welche Feedbacks Start-ups wirklich brauchen

Nachfolgend vier Bereiche, die für junge Unternehmen besonders wertvoll sind:

1. Kauf- und Absprunggründe

Warum entscheiden sich Kunden für oder gegen euch? Diese Erkenntnisse sind Goldwert für Produkt, Pricing und Marketing.

2. Onboarding-Erfahrungen

Wo hakt es in den ersten Tagen? Alles, was hier unklar bleibt, kostet später Zeit und Nerven.

3. Nicht genutzte Features

Was ihr entwickelt habt, aber nicht genutzt wird, bindet Ressourcen ohne Mehrwert zu schaffen.

4. Erwartungen vs. Realität

Wo klaffen Marketingversprechen und tatsächliche Nutzung auseinander? Genau hier entstehen Enttäuschung.

Wichtig dabei: Quantitative Bewertungen liefern Hinweise, aber die offenen Antworten liefern die Erklärung. Sie zeigen, warum etwas funktioniert oder scheitert.

Warum Skalierung ohne Feedback teuer wird

Viele Start-ups wachsen erst und fragen später nach Feedback. Das ist ein gefährlicher Fehler. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto teurer werden falsche Entscheidungen. Ein schlecht erklärtes Feature mag bei 50 Kunden kaum auffallen. Bei 5.000 Kunden explodieren Supportanfragen. Bei 50.000 Kunden wird daraus ein massives Kostenproblem.

Ohne strukturiertes Feedback wird oft an Symptomen gearbeitet statt an Ursachen. Teams optimieren Prozesse und bauen neue Features, ohne zu wissen, ob sie damit das eigentliche Problem lösen. Feedback wirkt hier wie ein Frühwarnsystem. Es zeigt Schwachstellen, bevor sie teuer werden. Und es ermöglicht Kurskorrekturen, solange sie noch wenig Aufwand verursachen.

Feedback als Entscheidungsbeschleuniger

Der größte Denkfehler ist, Feedback als Diskussionsgrundlage zu sehen. Richtig eingesetzt ist es eine Entscheidungshilfe. Wenn klare Fragen gestellt werden, entstehen klare Antworten. Wenn Antworten systematisch ausgewertet werden, entstehen Muster. Und Muster schaffen Sicherheit.

Start-ups, die Feedback ernst nehmen, entscheiden nicht langsamer. Sie entscheiden besser. Und oft schneller, weil sie weniger raten müssen.

Mein Rat an Gründerinnen und Gründer

Habt keine Angst vor Feedback. Habt Angst vor Entscheidungen ohne Feedback. Startet klein. Stellt eine einzige Frage, deren Antwort ihr wirklich braucht. Hört genau hin auch wenn es unbequem ist. Und setzt das Gelernte konsequent um. Dann wird Kundenfeedback nicht zur Bremse, sondern zum Motor für Wachstum.

Der Autor Dennis Wegner ist Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Marketingfallen und Auswege

Warum Marketing strategisch allzu oft ins Leere läuft und mit welchen konkreten Maßnahmen es besser funktioniert.

In vielen Start-ups gilt Marketing noch immer als verlängerte Werkbank des Vertriebs. Sichtbarkeit, Leads und Umsatz sollen schnell messbar sein. Doch was kurzfristig effizient wirkt, führt langfristig in die Sackgasse. Wer Marketing auf Performance reduziert, verzichtet auf das, was Wachstum überhaupt erst ermöglicht: eine klare strategische Marktorientierung.

Strukturelle Fehlstellungen: Wenn Marketing keine Bühne bekommt

Viele Gründer*innen denken Marketing operativ. Als Werkzeug, um ein bestehendes Produkt in den Markt zu drücken. Diese Sichtweise ignoriert, dass Marketing in der Frühphase entscheidend für die Definition von Markt, Zielgruppe und Nutzenversprechen ist.

Die Folge: Es fehlt ein strategischer Unterbau. Start-ups starten mit aggressiver Kommunikation, bevor klar ist, was sie eigentlich differenziert. Markenarchitektur, Positionierung und Kommunikationsleitlinien entstehen oft erst dann, wenn das Wachstum bereits stagniert.

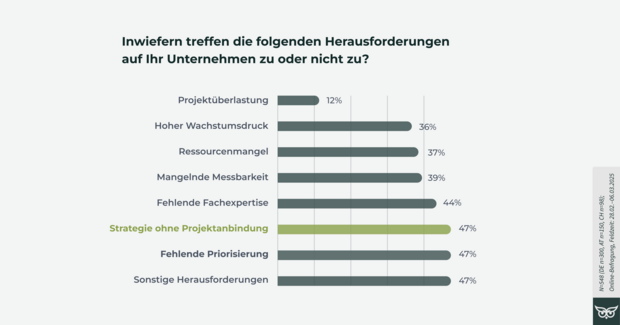

47 Prozent der befragten Marketingentscheider*innen nennen laut der CMO-Studie 2025 von Evergreen Media Projektüberlastung, Ressourcenmangel und hohen Wachstumsdruck als größte Herausforderungen – noch vor fehlender Umsetzungskompetenz. Diese Engpässe sind direkte Symptome fehlender strategischer Planung und Priorisierung.

Organisatorisches Defizit: Keine Stimme auf Managementebene

Ein weiterer Grund für das Leerlaufen des Marketings liegt in der Organisation selbst. In vielen Start-ups fehlt eine CMO-Rolle oder vergleichbare strategische Instanz. Entscheidungen über Marktauftritt, Budget oder Prioritäten werden ad hoc oder rein zahlengetrieben getroffen – meist ohne Kontext.

Marketing wird so zum operativen Dienstleister, nicht zum strategischen Partner. Das rächt sich spätestens, wenn Wachstum professionalisiert werden soll. Ohne klare Führung entsteht ein Flickenteppich aus Agenturleistungen, Kanälen und Kampagnen, aber kein konsistentes Narrativ.

Kulturelle Ursache: Die Produktzentrierung

Die DNA vieler Start-ups ist technologisch geprägt. Der Stolz auf das Produkt überlagert die Marktlogik. Doch in gesättigten Märkten reicht das bessere Produkt nicht aus. Entscheidend ist, wer als relevante(r) Akteur*in wahrgenommen wird.

Betrachten Gründer*innen Marketing als notwendiges Übel, statt als zentrale Wachstumsfunktion, bleibt das Potenzial ungenutzt. Kurzfristige Kampagnen liefern Zahlen, aber keine Markenbindung. Wachstum bleibt volatil.

Die Folgen: Wachstum ohne Fundament

Operativ stark, strategisch schwach – das ist das Muster vieler Start-ups, die nach der ersten Wachstumsphase stagnieren. Ohne klare Positionierung wird jedes Marketing zur Symptombehandlung: Man optimiert an Creatives, Budgets und Kanälen, statt an der Markendrehung. Das Ergebnis:

- steigende Customer Acquisition Costs (CAC),

- sinkende Conversion Rates trotz mehr Output,

- keine Markenloyalität oder Wiedererkennung sowie

- fehlendes Alignment zwischen Marketing, Produkt und Finance.

Learning: Wer die Marke nicht führt, verliert sie an den Wettbewerb.

Strategische Neuausrichtung: Wie Marketing wieder Wirkung entfaltet

1. Rolle neu definieren

Marketing ist keine Kampagne, sondern eine Steuerungsfunktion. Es bündelt Marktverständnis, Markenführung und Wachstumsstrategie und sollte frühzeitig als Business-Funktion mit direkter Anbindung an die Geschäftsführung etabliert werden.

2. Führungsverantwortung schaffen

Eine CMO- oder Head-of-Marketing-Rolle ist keine Luxusposition, sondern Voraussetzung für Steuerung. Ohne klare Verantwortung bleibt Strategie ein Nebenprodukt.

3. Grundlagenarbeit leisten

Positionierung ist kein Branding-Thema, sondern Geschäftsstrategie. Wer das „Warum“ seines Unternehmens klar definieren kann, führt konsistenter. Markenplattformen, Zielgruppenpriorisierung und differenzierende Kernbotschaften sind die Basis für jedes weitere Wachstum.

4. Umsetzung professionalisieren

Strategie ohne Exekution ist wertlos. Deshalb gilt: Thought Leadership statt reaktives Content-Marketing, Vertrauen statt Klickjagd. In der Praxis fließt der größte Teil von Marketingbudgets in Online-Kanäle (27 Prozent) und Performance-orientierte Maßnahmen. Für Markenstrategie und Branding werden im Schnitt nur 12 Prozent der Mittel eingesetzt. Wer Wachstum nachhaltig sichern will, muss diese Verhältnisse neu austarieren – zugunsten langfristiger Markenführung und differenzierender Kommunikation.

Handlungsempfehlungen für 2026

- Strategische Reviews: Marketingstrategie mindestens einmal jährlich auf Geschäftsziele prüfen.

- Governance-Struktur: Klare Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Markenführung schaffen.

- Langfristige Assets priorisieren: Owned Media und SEO als zentrale Sichtbarkeitsbasis aufbauen.

- KPIs neu denken: Neben Leads auch Markenwahrnehmung, Trust und Retention messen.

- Alignment schaffen: Marketing, Finance und Produkt in einem strategischen Steuerkreis verbinden.

- Es gilt: Wer Marketing nur als Vertrieb versteht, arbeitet gegen sein eigenes Wachstum.

Fazit

Strategisches Marketing ist kein Nice-to-have, sondern der entscheidende Hebel, um Skalierung stabil zu machen. Start-ups, die früh auf Markenführung, Positionierung und Marktorientierung setzen, wachsen nachhaltiger, weil sie wissen, wofür sie investieren.

Der Autor Alexander Rus ist Gründer und CEO von Evergreen Media, einem Beratungsunternehmen für digitales Wachstum.

Was junge Gründer vom klassischen Autohandel lernen können

Der traditionelle Autohandel ist mehr als nur ein Verkaufsort für Fahrzeuge. Für junge Gründer bietet er wertvolle Lektionen, die weit über das Geschäft mit Autos hinausgehen. Strukturierte Abläufe, persönliche Kundenbetreuung und effizientes Prozessmanagement sind nur einige der Elemente, die Start-ups adaptieren können, um schneller zu wachsen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

In diesem Artikel zeigen wir auf, wie junge Unternehmen von bewährten Strategien und Praktiken des klassischen Autohandels profitieren können – von der Kundenpflege über die Sortimentsgestaltung bis hin zu Servicequalität und Preisgestaltung. Dabei geht es nicht um Nachahmung, sondern um die intelligente Übertragung erfolgreicher Konzepte auf moderne Geschäftsmodelle.

Kundenbeziehungen als Fundament nachhaltigen Wachstums

Im klassischen Autohandel zeigt sich, wie entscheidend stabile und vertrauensvolle Kundenbeziehungen für den langfristigen Erfolg sind. Persönliche Beratung, kontinuierliche Betreuung und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse schaffen Vertrauen und fördern Wiederholungskäufe. Für junge Gründer ist diese Erkenntnis besonders wertvoll: Kundenbindung lohnt sich, auch wenn digitale Geschäftsmodelle andere Kanäle nutzen.

Ein zentraler Punkt ist die Verfügbarkeit von Produkten. Autohändler sichern ihre Reputation durch ein gut sortiertes Lager und schnelle Lieferoptionen. Ähnlich sollten Start-ups darauf achten, dass ihre Kunden zuverlässig bedient werden, zum Beispiel durch schnelle Lieferung für KFZ Teile. Solche Maßnahmen erhöhen nicht nur die Zufriedenheit, sondern stärken auch das Vertrauen in die Marke.

Darüber hinaus lohnt es sich, psychologische Faktoren zu berücksichtigen. Wer die Entscheidungsprozesse der Kunden versteht, kann gezielt Angebote gestalten und den Service verbessern. Prozessoptimierung lernen: Wie der Autohandel Effizienz lebt

Effizienz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor im klassischen Autohandel. Händler strukturieren ihre Abläufe so, dass jede Phase – vom Kundenkontakt über Probefahrten bis hin zur Vertragsabwicklung – reibungslos funktioniert. Für Start-ups ist dies ein wertvolles Lernfeld: Wer Prozesse von Anfang an klar definiert und optimiert, spart Zeit, reduziert Fehler und steigert die Kundenzufriedenheit.

Standardisierte Abläufe sind hierbei entscheidend. So werden wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Ressourcen gezielt eingesetzt und Engpässe vermieden. Diese Prinzipien lassen sich problemlos auf digitale Geschäftsmodelle übertragen, etwa in E-Commerce-Shops für Ersatzteile oder Serviceleistungen.

Darüber hinaus hilft Erfahrungswissen, Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Wer regelmäßig reflektiert, welche Prozesse gut funktionieren und wo Optimierungspotenzial besteht, kann schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Sortiment, Ersatzteile & Verfügbarkeit: Warum Auswahl ein Wettbewerbsvorteil ist

Ein breites und gut organisiertes Sortiment ist im Autohandel entscheidend für den Erfolg. Kunden schätzen Händler, die verlässlich die benötigten Produkte anbieten und schnell liefern können. Für junge Gründer ist das eine zentrale Lektion: Wer seine Produktpalette klar strukturiert und die Verfügbarkeit sicherstellt, schafft Vertrauen und steigert die Kundenzufriedenheit.

Besonders im Bereich Ersatzteile kommt es auf Schnelligkeit und Präzision an. Lange Lieferzeiten oder fehlende Teile führen zu Frustration und Kundenverlust. Start-ups können hier von etablierten Handelsstrukturen lernen und digitale Prozesse mit klassischer Logistik kombinieren, um Effizienz und Servicequalität zu maximieren.

Darüber hinaus lohnt es sich, auf Kundenfeedback zu achten. Wer versteht, welche Produkte besonders gefragt sind, kann sein Sortiment gezielt optimieren und Wettbewerbsvorteile aufbauen. Ein gut geplantes Sortiment wird so zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor, der Vertrauen schafft und Kundenbindung stärkt.

Preisgestaltung mit Strategie – Lektionen aus dem traditionellen Handel

Die Preisgestaltung ist im Autohandel ein strategisches Instrument, das weit über den reinen Verkaufspreis hinaus Wirkung zeigt. Händler nutzen klare Preismodelle, gezielte Rabatte und psychologische Preisanker, um den Wert ihrer Produkte zu kommunizieren und Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Für Start-ups bietet dies wertvolle Ansätze, wie sie ihre eigenen Preisstrategien entwickeln können.

Transparenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Kunden schätzen es, wenn Preise nachvollziehbar sind und sich die Konditionen klar erklären lassen. Gleichzeitig können saisonale Aktionen, Bündelangebote oder Rabatte gezielt eingesetzt werden, um Absatz zu fördern, ohne die Markenwahrnehmung zu beeinträchtigen.

Ein weiterer Aspekt ist die Wertwahrnehmung. Der Autohandel zeigt, dass nicht der niedrigste Preis, sondern ein fairer, nachvollziehbarer Preis Vertrauen schafft. Start-ups können dies auf ihre Produkte oder Dienstleistungen übertragen: Strategische Preisgestaltung trägt direkt zur Kundenzufriedenheit und zur langfristigen Bindung bei.

Servicequalität als unterschätztes Alleinstellungsmerkmal

Servicequalität ist im klassischen Autohandel ein entscheidender Differenzierungsfaktor. Kunden erinnern sich an die persönliche Betreuung, die schnelle Problemlösung und die kompetente Beratung, oft mehr als an das Produkt selbst. Für Start-ups ist dies eine wichtige Lektion: Exzellenter Service kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, selbst in gesättigten Märkten.

After-Sales-Services, wie Wartung, Ersatzteilversorgung oder Beratung bei Problemen, stärken die Kundenbindung nachhaltig. Wer proaktiv auf Anliegen eingeht und Lösungen anbietet, baut Vertrauen auf und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Folgegeschäften. Dabei ist Konsistenz entscheidend – ein einmal positiver Eindruck reicht nicht; Service muss kontinuierlich zuverlässig sein.

Darüber hinaus bietet ein guter Service die Möglichkeit, wertvolles Feedback zu sammeln. Kundenrückmeldungen helfen, Produkte und Abläufe zu verbessern und das Angebot zielgerichtet weiterzuentwickeln. Für Gründer bedeutet dies: Service ist nicht nur Support, sondern ein aktives Instrument zur Optimierung des gesamten Geschäftsmodells.

Erfahrungswissen & Marktverständnis nutzen: Das „Bauchgefühl“ der Händler

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor im klassischen Autohandel ist das Erfahrungswissen der Händler. Jahrelange Praxis ermöglicht es ihnen, Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen, Trends zu antizipieren und Entscheidungen auf Basis von Intuition und Erfahrungswerten zu treffen. Für junge Gründer bedeutet das: Lernen Sie, Daten und Praxiswissen zu kombinieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dieses „Bauchgefühl“ entsteht durch kontinuierliche Beobachtung des Marktes, den direkten Kundenkontakt und die Reflexion eigener Erfahrungen. Wer diese Prinzipien auf sein Start-up überträgt, kann Risiken minimieren, Chancen schneller erkennen und Prozesse flexibel anpassen.

Digitale Tools und Analysen liefern zusätzlich objektive Daten, doch die Kombination aus Erfahrung und Datenanalyse schafft einen echten Wettbewerbsvorteil. Start-ups sollten daher sowohl strukturierte Auswertungen als auch qualitative Beobachtungen in ihre Entscheidungen einbeziehen, um ein tiefes Marktverständnis aufzubauen.

Fazit: Tradition trifft Innovation

Der klassische Autohandel bietet jungen Gründern wertvolle Einblicke, die weit über den Verkauf von Fahrzeugen hinausgehen. Kundenorientierung, Prozessoptimierung, strategische Preisgestaltung, Sortiment und Servicequalität sind Kernbereiche, in denen Start-ups von etablierten Strukturen lernen können.

Die zentrale Erkenntnis lautet: Traditionelles Wissen muss nicht kopiert, sondern intelligent auf moderne Geschäftsmodelle übertragen werden. Wer die Prinzipien des Autohandels versteht und mit digitalen Tools, innovativen Prozessen und einer klaren Strategie kombiniert, verschafft sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Nutzen Sie diese Lektionen, um Ihr Start-up effizienter, kundenorientierter und langfristig erfolgreich zu gestalten. Ob es um Produktverfügbarkeit, die schnelle Lieferung für KFZ Teile oder Servicequalität geht – eine durchdachte Umsetzung traditioneller Handelsprinzipien schafft Vertrauen, steigert die Kundenzufriedenheit und legt den Grundstein für nachhaltiges Wachstum.

Workshop: Souverän am Mikrofon

Auftritte in Podcasts und Videos können die Sichtbarkeit und das Vertrauen in dein Start-up erhöhen, sofern die Basis stimmt: die inhaltliche und pragmatische Vorbereitung sowie die kommunikative Wirkung.

In den letzten Jahren haben sich eine Vielzahl von Podcast-Formaten rund um Start-ups und Gründung etabliert. Das führt zu einer nicht enden wollenden Podcast-Liste in Spotify, die jedem noch so nieschigen Thema und in jeder Gründungsphase einen passenden Gesprächsrahmen bietet. Wer hier als Gründer*in authentisch und überzeugend auftritt, kann darauf hoffen, in weitere Formate eingeladen zu werden und so als junges Unternehmen oder Start-up im Gespräch zu bleiben – bei Investor*innen, Kund*innen, Medien.

Der persönliche Auftritt ist hier entscheidend. Er kann Vertrauen aufbauen und sich von anderen absetzen. Das geschieht ganz wesentlich über die Inhalte und die kommunikative Wirkung: die Art und Weise des Sprechens, der Erzählstil, die Stimme und Körpersprache. Das Auftreten sollte situativ passen, zielgruppengerecht sein und dabei authentisch bleiben.

Es gibt Naturtalente, die gefühlt jede Situation mit Bravour und Leichtigkeit meistern. Andere tun sich damit schwerer. Viele Teams schicken deshalb ihre extrovertierten Mitglieder vor. Doch oft wünschen sich auch stillere oder introvertierte Teammitglieder, sich in Interviews einzubringen. Das Verteilen der öffentlichen Auftritte auf mehrere Schultern ist meist auch im Interesse des Teams und kann eine starke Außenwirkung haben.

Egal wo du stehst, das eigene Sprechen kann ein Leben lang weiterentwickelt werden und Podcast-Auftritte, ob als Host oder als Gast, lassen sich gut vorbereiten. Worauf jede(r) dabei achten kann und sollte, erfährst du in diesem Beitrag.

Unterschiedliche Podcast-Kompetenzlevel: Ein normaler Entwicklungsweg

Um Auftritte in Podcasts oder Videos wahrzunehmen, musst du nicht perfekt sprechen. Gerade für den Anfang können kleinere Formate mit geringer Reichweite ein guter Übungsraum sein, um Stück für Stück sicherer in der Vorbereitung und Umsetzung zu werden. Wer einen eigenen Podcast hostet, kann mit etwas Vorbereitung einfach loslegen und später durch ein Stimm- und Sprechtraining mit Analyse des Ist-Zustands ins Feintuning gehen. Für eine erste Selbsteinschätzung können dir diese drei Podcast-Kompetenzlevel helfen:

- Basic: Du sprichst deutlich und in einem angemessenen Sprechtempo, außerdem intuitiv, ohne dabei bewusst die Sprechmelodie zu modulieren oder deine Erzählweise an die Zielgruppe anzupassen. Die Interviewer*innen müssen die Aufgabe übernehmen, Fachbegriffe zu übersetzen und die Anschlussfähigkeit für die Zielgruppe herzustellen. Gute Interviewer*innen beherrschen das. Außerdem stellen sie richtig gute Fragen, die dir den Auftritt erleichtern.

- Medium: Du bist ein gut „funktionierender“ Gast und sprichst nicht nur deutlich, sondern ansprechend. Du wirkst sicher in Inhalten und Ausdruck. Du variierst deine Sprechmelodie, sprichst also nicht monoton, und wirkst präsent. Du bist inhaltlich und mental vorbereitet, und du passt deinen Ausdruck der Zielgruppe an, beispielsweise mit dem Vokabular, der Tiefe des Themas, deiner Tonalität (sachlich oder persönlich oder einer Mischung).

- Pro: Du gehörst zu den sehr gern gesehenen Podcast-Gästen, die sich ihre Auftritte aussuchen können. Du bist inhaltlich und mental vorbereitet und kannst deine Nervosität regulieren. Du bist in verschiedenen Settings sicher im Umgang mit der Technik. Du kannst je nach Inhalt und Phase des Podcasts deine Sprechweise und Tonalität anpassen. Deine Mimik und deine Gestik unterstreichen das Gesagte, du hältst deine Präsenz über die gesamte Zeit aufrecht. Auch wenn du kein(e) Nachrichtensprecher*in bist, sprichst du natürlich und authentisch, angemessen deutlich und mit angenehmer Stimme.

Tipps und To-dos: Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos

1. Die innere Sprecheinstellung

Dein Stimmklang vermittelt sehr viel mehr als nur Inhalte. Die Stimme, Sprechweise und innere Haltung weisen beispielsweise auf die Emotion, Grad der Anspannung und Motive hin. Daher gilt die Stimme als Vermittlerin von Persönlichkeit und Kompetenz. In Podcasts und Videos wirkt die stimmliche Beziehungsgestaltung in einer Dreiecksbeziehung zwischen Interviewer*in, Gast und Zuhörer*innen. Du kannst also eine bewusste innere Haltung einnehmen mit der Intention, sowohl dein Gegenüber als auch die Zuhörer*innen positiv zu erreichen. Hilfreich ist außerdem, wenn du dir deiner Kernbotschaft bewusst bist.

Tipp: In der Ausnahmesituation kannst du aktiv aus dieser inneren Sprecheinstellung heraus reden, indem du dir beispielsweise die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, genau vorstellst.

2. Die Stimme aufwärmen

Sprechen ist nicht nur eine kognitive Leistung. Der ganze Körper ist an der Stimmgebung beteiligt, in Form von Haltung, Atmung, Kehlkopftätigkeit und Artikulation. Um präsent zu sprechen, solltest du dich vor einer Aufnahme ein paar Minuten lang stimmlich aufwärmen.

- Dazu rege deinen Körper an: Bewege dich von Kopf bis Fuß durch.

- Aktiviere deine Atmung: Atme stoßartig auf „f - f - f“ und „sch - sch - sch“ aus und lass die neue Luft von allein einfallen.

- Mobilisiere deine Artikulation: Wechsle zwischen Schnute und Lächeln, ziehe Grimassen.

- Belebe deine Stimme: Summe in bequemer Tonlage. Lass die Stimme mit einem Lippenflattern von hoch nach tief gleiten und umgekehrt.

3. Zu Gast im Podcast: Vorbereitung schenkt Sicherheit

Spontan wirken bedeutet nicht, unvorbereitet zu sein. Im Gegenteil: Oft ist eine strukturierte Vorbereitung die Grundlage, um in einer exponierten Sprechsituation frei agieren zu können. Das bedeutet einen gewissen Aufwand, der mit Podcast-Auftritten einhergeht. Dazu gehört ein Briefing-Gespräch vorab, in dem du die wichtigsten Eckdaten wie Ort und Termin klären kannst, und auch in welchem Setting die Aufnahme stattfinden wird. Es macht einen großen Unterschied, ob du in einem professionellen Studio, einem Besprechungsraum oder im Homeoffice sprechen wirst. Hieraus ergeben sich oft weitere Fragen. Du kannst als Gast aktiv herausfinden, was die Erwartungen an dich als Sprecher*in sind:

- Sollst du vortragsartig erzählen oder soll sich ein dialogisches Gespräch entwickeln?

- Wie ist die gewünschte Tonalität? Soll es sehr sachlich sein oder sind persönliche Einblicke gefragt?

- Wie ist die tatsächliche Länge des Produkts und dein Redeanteil darin.

Tipp: Halte dich bereits in der Aufnahmesituation möglichst an die Zeitvorgabe. Du vermeidest damit unnötiges Zusammenschneiden der Aufnahme und damit Aufwand sowie gegebenenfalls unnatürlich wirkende Übergänge.

4. Umgang mit Nervosität in einer Aufnahmesituation

Viele Gründer*innen haben wenig oder keine Bühnenerfahrung und empfinden Aufregung und Nervosität vor dem Mikrofon oder der Kamera. Auch wenn ein leichtes Lampenfieber ganz normal und erwünscht ist, kann es sich bei stärkerer Ausprägung negativ auf das Sprechen auswirken. Dann klingt die Stimme höher, das Sprechtempo steigt, die Sätze wollen nicht enden. Was du konkret tun kannst, um dich zu beruhigen:

- Atme aus und lass Anspannung los.

- Lass deine Stimme immer wieder bewusst fallen. Das heißt, du sprichst am Ende einer Aussage auf den Punkt und lässt eine Atempause zu.

- Versuche insgesamt möglichst mit deiner eher entspannten Stimme zu sprechen. Das kann Souveränität und Gelassenheit ausstrahlen.

- Achte auf Rahmenbedingungen, die dir guttun.

Hast du das Gefühl, dass dir deine Aufregung dennoch im Weg steht, kannst du dich mit mentalen Strategien gegen Lampenfieber befassen oder ein Coaching in Anspruch nehmen. Oft helfen professionelles Feedback, die Reflexion der Ursachen und die Entwicklung von individuellen Strategien. Lösungsansätze können auf der sprech- und stimmtechnischen Ebene und/oder mental-emotionalen Ebene liegen.

5. Das eigene Sprechen strukturiert weiterentwickeln

Wenn du deine Sprechtechnik dauerhaft verbessern möchtest, hilft neben Literatur, Trainings und Einzelcoachings das eigenständige Üben, dafür kannst du dir kleine Alltagsroutinen etablieren. So kannst du deine weiterentwickelte Stimm- und Sprechtechnik verinnerlichen und erfolgreicher in stressigeren Aufnahmesituationen abrufen:

- Erzähle täglich zwei Minuten lang einem imaginären Publikum laut ein Thema eures Unternehmens und mach dir dabei die Kernbotschaften bewusst. Nimm dich dabei auf und werte die Aufnahme wohlwollend aus. Das kannst du freisprechend oder mit Stichworten umsetzen.

- Gewöhne dir an, dich vor wichtigen Terminen einzusprechen und körperlich zu aktivieren.

Fazit

Auftritte in Podcasts und Videos können die Sichtbarkeit und Vertrauen in Start-ups und junge Unternehmen erhöhen. Damit das gelingt, solltest du sie gut vorbereiten – dazu gehören das stimmliche Aufwärmen vor einer Aufnahme und die inhaltliche, pragmatische Vorbereitung. Sprechkompetenz fällt nicht vom Himmel, sie kann aber ein Leben lang weiterentwickelt werden. Regelmäßiges Üben im Alltag oder ein gezieltes Training helfen. Dennoch gilt: Authentizität und Zielgruppenorientierung sind wichtiger als Perfektion, du musst mit deinem Podcast-Auftritt nicht warten, sondern kannst mit ein bisschen Vorbereitung einfach starten. Leichtes Lampenfieber ist dabei willkommen. Falls dich Nervosität überkommt, kannst du dir mit Atemtechniken und mentalen Strategien helfen.

Tipp zum Weiterlesen

Online unsichtbar?

Basics für Gründer*innen: Wie du deine Zielgruppe online effektiv erreichst und mit welchen Tools du die Sichtbarkeit deiner Website gezielt steigern kannst.

Viele Gründer*innen kämpfen damit, ihre Zielgruppe (auch) online zu erreichen. Wer es dabei versäumt, seine Kund*innen gezielt über Suchmaschinen anzusprechen, verschenkt enormes Potenzial. Um online sichtbar zu werden, braucht es zu Beginn kein großes Budget, sondern vor allem ein tiefgreifendes Verständnis für die eigene Zielgruppe. Mit diesem Wissen und den richtigen Tools lässt sich eine fundierte Online-Strategie entwickeln und die Sichtbarkeit Schritt für Schritt steigern.

1. Der wichtigste Schritt: Die eigene Zielgruppe kennen

Ob es um SEO, Paid Media oder Social Media geht – wenn du nicht weißt, wen du erreichen willst, verpufft jede Maßnahme. Es gilt: erst verstehen, dann vermarkten. Folgende Fragen helfen dir dabei: „Welche Herausforderungen hat mein(e) Kund*in und wie kann ich sie lösen? Was möchte mein(e) Kund*in unbedingt erreichen und wieso möchte er/sie dafür mein Produkt nutzen?“ Nur wer die Bedürfnisse und Pain Points seiner Kund*innen kennt, kann diese auch online gezielter ansprechen – ohne Streuverluste.

Tipps, um ein tiefes Verständnis für die eigene Zielgruppe zu entwickeln:

- Erstelle Buyer Personas: Wer genau ist dein(e) Wunschkund*in? Was braucht diese Person, wo informiert sie sich und welche Sprache spricht sie? Welche Probleme hat deine Zielgruppe und wie löst du diese?

- Sprich mit echten Menschen: Führe drei bis fünf Gespräche mit potenziellen oder bestehenden Kund*innen, um ihre Bedürfnisse genauer zu verstehen.

- Nutze Tools wie Google Trends, ChatGPT, AnswerThePublic oder Ubersuggest, um typische Fragen und Suchbegriffe herauszufinden.

2. Die Website als digitale Basis – SEO von Anfang an mitdenken

Die Website ist mehr als nur deine Visitenkarte – sie ist deine zentrale Anlaufstelle. Damit sie jedoch gefunden wird, muss sie suchmaschinenoptimiert sein. 99 Prozent aller Kund*innen, die mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, starten mit einer Google Suche. Das gilt auch, wenn sie über eine Empfehlung, Anzeige oder ein persönliches Treffen aufmerksam werden: Sie schauen stets online, wer hinter dem Unternehmen steckt und was es macht.

So kannst du SEO nutzen:

- Recherchiere passende Keywords: Nutze Tools wie Ubersuggest, Sistrix, Seobility oder den Google Keyword Planner.

- Optimiere jede Seite auf ein Haupt-Keyword: z.B. „Finanzberatung für Start-ups“ statt „Leistungen“.

- Achte auf technische Basics: schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung, klare Seitenstruktur, sprechende URLs (z.B. „/startup-beratung“ statt „/seite-1“).

- Greife die Probleme deiner Zielgruppe auf und zeige ihr auf, wie du sie mit deinem Produkt deiner Dienstleistung löst.

Tipp: Mit der Google Search Console erkennst du, über welche Suchbegriffe Besucher*innen bereits auf deine Website gelangt sind und wo noch Potenzial liegt.

3. Content mit Mehrwert: Sichtbarkeit durch Relevanz

Content ist nicht gleich Content. Wer Sichtbarkeit aufbauen will, muss Inhalte liefern, die der Zielgruppe weiterhelfen: informativ, praxisnah und gut lesbar. Es ist wichtig, nicht einfach eine Content-Masse mit KI-Tools zu erstellen, sondern wirklich auf den Nutzen für die Zielgruppe im Zusammenhang mit dem eigenen Angebot/Produkt einzugehen. Es ist besser, weniger Content mit echtem Mehrwert zu erstellen, statt Masse, die keine Relevanz hat.

So erstellst du Content mit Mehrwert:

- Entwickle eine Content-Strategie, die auf die Fragen, Bedürfnisse und Probleme deiner Zielgruppe eingeht.

- Erstelle Evergreen-Content: z.B. „10 Tipps für die Nutzung von Produkt XY“ oder „So funktioniert Google My Business für lokale Sichtbarkeit“.

- Nutze unterschiedliche Inhaltsformate: Blogartikel, Schritt-fürSchritt-Guides, Branchen-News oder Infografiken.

4. Social Media gezielt nutzen – statt überall ein bisschen

Social Media ist ein starker Hebel für digitale Sichtbarkeit, wenn du weißt, wo deine Zielgruppe aktiv ist und welche Inhalte sie dort sehen möchte. Ein Unternehmen muss nicht überall präsent sein, sondern dort, wo sich die eigene Zielgruppe aufhält. Für ein B2B-Business ist LinkedIn sinnvoller als Meta. Start-ups, die mit D2C-Produkten handeln, erreichen ihre Zielgruppe hingegen eher auf Meta oder TikTok.

Tipps zur Social-Media-Nutzung:

- Wo ist deine Zielgruppe wirklich unterwegs? Wo informiert und wo kauft sie?

- Wähle ein bis zwei passende Plattformen aus: für B2B z.B. LinkedIn, für visuelle Themen Instagram oder TikTok.

- Entwickle einen regelmäßigen Posting-Rhythmus.

Soziale Medien bringen nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen, wenn du authentisch bleibst. Sei realistisch bei der Planung: Nutze lieber nur einen Kanal, dafür aber richtig.

5. Google Ads: Planbare Performance für dein Business

Google Ads liefert Start-ups, die wissen, wonach ihre Zielgruppe sucht und welche Begriffe wirklich konvertieren, sofortige Sichtbarkeit. Für Google Ads benötigst du eine klare Strategie und eine Zielseite, die überzeugt. „Einfach nur“ eine Kampagne zu starten und Budget einzusetzen, bringt selten den gewünschten Erfolg. Im B2B-Bereich lohnen sich Keywords rund um Beratung, Dienstleistung oder Softwarelösungen, bei D2C-Produkten Keywords rund um Produktsuchen oder Markenvergleiche.

Erste Schritte für Google Ads:

- Starte mit fünf bis zehn konkreten Suchbegriffen, die direkt zu deinem Angebot passen.

- Setze ein kleines Tagesbudget ein und teste gezielt verschiedene Anzeigentexte.

- Nutze Conversion-Tracking, um zu sehen, welche Anzeige wirklich Verkäufe generiert.

Wichtig: Starte schlank, teste, lerne und optimiere regelmäßig. Such dir Profis, wenn du dabei Hilfe benötigst.

Google Ads ist kein Selbstläufer, aber ein starker Turbo, wenn du gezielt damit arbeitest. Wichtig: Nicht der Klick zählt, sondern das Ergebnis.

Die richtigen Tools für mehr digitale Sichtbarkeit

Um die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen, gibt es viele Tools. Gründer*innen stellen sich oft die Frage, welche davon sie wirklich brauchen. Hier sind die wichtigsten Basic-Tools, die deine digitale Sichtbarkeit steigern helfen:

- Google Search Console zeigt dir, wie Google deine Seite sieht, inklusive Fehlern, Rankings und Klicks.

- Google Analytics 4 analysiert das Nutzungsverhalten: Wer kommt, bleibt und konvertiert?

- Seobility für Keyword-Recherchen und SEO-Einblicke.

- Google Keyword Planner: Hier kannst du, ohne Ads zu schalten, Prognosen und historische Daten für Keywords abrufen und so Keywords analysieren.

Ein regelmäßiger Blick in diese Tools lohnt sich, denn die dort enthaltenen Daten helfen dir, bessere Entscheidungen für deinen zukünftigen Content und geplante Kampagnen zu treffen.

Sichtbarkeit ist kein Zufall

Digitale Sichtbarkeit entsteht, wenn du genau weißt, wen du ansprechen willst, relevante Inhalte produzierst und die richtigen Tools einsetzt. Als Einsteiger*in kannst du klein, aber mit Strategie starten und anschließend regelmäßig optimieren. Es gilt: Wer mehr Zeit als Geld hat, fokussiert sich auf SEO und Content. Wer mehr Geld als Zeit hat, investiert in Anzeigen.

Die Autorin Katharina Vogt ist Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Ihr Spezialgebiet ist das suchmaschinenbasierte Marketing.

KI-Einsatz in der Akquise

Künstliche Intelligenz (KI) bietet vielfältige Möglichkeiten, die Akquise von Neukund*innen zu optimieren und den Vertriebsprozess effizienter zu gestalten. Wir zeigen die Chancen, den Nutzen und die Grenzen der KI-Nutzung auf.

Akquise (und damit einhergehend Vertrieb und Marketing) ist so alt wie die Menschheit selbst und damit eines der grundlegendsten Handwerke unserer Geschichte. Der Fortschritt macht naturgemäß auch hier nicht halt: So hat sich durch KI die Art und Weise, wie wir Vertrieb machen, radikal verändert.

KI hat einen regelrechten Siegeszug angetreten und dabei die Welt gefühlt im Sturm erobert. Sie hat zu einer absoluten Demokratisierung des Wissens geführt, und wir sind mittlerweile in der Lage, nur durch eine simple virtuelle Konversation wunderbare Dinge erschaffen zu können. Sprachbarrieren und sonstige Hürden zur KI-Nutzung sind kaum mehr vorhanden, und die Technologie ist so kostengünstig, dass sie nahezu jede(r) nutzen kann. Im Bereich der Akquise sind aktuell folgende sinnvolle Einsatzbereiche für KI zu nennen:

1. Datenanreicherung und Scoring

Hochwertige, relevante und aktuelle Daten sind im B2B-Geschäft die absolute Erfolgsvoraussetzung. Dank KI war es noch nie so einfach, an Kontaktdaten seiner B2B-Zielgruppe zu kommen. Wir füttern den KI-Helfer mit Hintergrundinformationen zu unseren Zielgruppen, Angeboten und Zielmärkten. Geben Referenzkund*innen an und liefern Beispiele von unseren Mitbewerber*innen. Daraufhin werden vonseiten der KI gezielt Websites, Branchenverzeichnisse, von uns zur Verfügung gestellte Listen, Social-Media- Kanäle, Nachrichten, Jobportale und viele weitere Quellen besucht und die Informationen aggregiert – entweder in Zusammenarbeit mit einer menschlichen Arbeitskraft oder auch komplett autark.

So sind wir in der Lage, Dinge wie Unternehmensbeschreibungen, Alleinstellungsmerkmale, offene Jobanzeigen, aktuelle Nachrichten und Beiträge in Reports und Scorings zu verwandeln, ohne dass wir den/die potenzielle(n) Kund*in vorher kennen müssen, und können zielgerichtet unsere Akquise mit individuellen und akquiserelevanten Fakten anreichern.

Gewähren wir der KI auch noch Zugriff auf unsere Bestandsdaten, sind wir in der Lage, datengetrieben eine Wahrscheinlichkeitsberechnung durchzuführen und uns genau zur richtigen Zeit bei den richtigen Interessent*innen mit den relevanten Lösungen ins Gespräch zu bringen.

Fragen wie „Wann war der letzte Kontakt? Hat der Interessent sein Angebot bzw. seine E-Mail geöffnet und sich damit beschäftigt? Gibt es branchenspezifische Herausforderungen? Wie sieht das Wettbewerbsumfeld aus? Welche unserer Lösungen passt am besten für das wahrscheinlichste Problem?“ werden plötzlich mit einem Klick beantwortet und zu interessanten Scoringkriterien. Das sorgt dafür, dass wir jederzeit einen Adlerblick auf unsere Kund*innen und Interessent*innen haben und dadurch unabhängig in der Lage sind, die bestmögliche Akquiseentscheidung zu treffen.

2. Individuelle Ansprache „at scale“

Anhand dieser Daten können wir dann eine smarte Ansprache gestalten. Einzigartig und „at scale“. Nicht nur ein plattes „Hey, du bist doch Geschäftsführer von einem Bauunternehmen in [Ort]. Du hast die [Herausforderung] und ich die [Lösung]“, sondern eine Ansprache auf Augenhöhe mit Witz, Charme und Cleverness.

Wichtig ist allerdings, dass wir hier die persönliche Grenze der Interessent*innen nicht überschreiten und in eine Art von Stalking abdriften. Eine Nachricht wie „Ich weiß, dass dein Sohn im Fußballverein [Musterstadt] Fußball spielt und du einen Golden Retriever besitzt. Daher kannst du bestimmt eine Haftpflichtversicherung brauchen“ ist natürlich nicht Sinn der Sache. Vielmehr geht es darum, auf Basis von Alleinstellungsmerkmalen, Herausforderungen und Lösungen eine persönliche Ansprache zu gestalten. Diese Individuelle Akquisenachricht tragen wir dann vollkommen automatisiert via E-Mail, LinkedIn-Nachricht und -Post in die Welt.

So können wir die unterschiedlichen Akquisekanäle gezielt sinnvoll miteinander verbinden, ohne menschliche Ressourcen zu verschwenden. Durch diese Art der Ansprache filtern wir gezielt vor und sichern uns die heutzutage so wichtige Aufmerksamkeit.

3. Hochwertige Content-Erstellung

Treiben wir diese Ansprache dann noch auf die Spitze, indem wir individuelle Websites für die Kund*innen gestalten oder in Präsentationen und Videos die spezifischen Merkmale mit einbringen, erwecken wir das Gefühl, dass wir uns intensiv, persönlich und zielgerichtet mit der jeweiligen Person auseinandergesetzt haben.

Das führt zum nächsten Punkt: Bildergenerierung, Videos, Marketingkampagnen, Texte, Präsentationen, Websites, Software, Ratgeber und Bücher sind nur ein kleiner Teil einer nahezu endlos erscheinenden Liste an Möglichkeiten, die KI mittlerweile auf einem absolut professionellen Niveau erstellen kann.

Die Ergebnisse sind durch die neusten Modelle der großen Anbieter*innen nicht mehr von jenem Content zu unterscheiden, der rein durch Menschen erstellt wurde. Daher haben KI-generierte Kampagnen bereits ihren Weg zu international bekannten Marken und in die Werbeblättchen großer Discounter gefunden.

Werden die KI-Modelle on top noch mit den eigenen Daten gespeist und erhalten die richtigen Anweisungen in Form von Prompts, Temperatur und Perspektive, liefern sie konstante Ergebnisse auf einem sehr professionellen Niveau. Damit haben wir jederzeit Zugriff auf die eigene Marketingabteilung in der Hosentasche.

4. Kosten und Zeiteinsparung

Ein weiterer spannender Punkt ist die Möglichkeit, KI-Agenten zu nutzen, um die eigenen Akquiseprozesse maximal zu automatisieren. Ob Gesprächszusammenfassungen, Datenanreicherung, Korrespondenz, Follow-up, Angebotserstellung, Prüfung des Zahlungseingangs oder individuelle Video-Pitches – die Möglichkeiten sind hier nahezu grenzenlos.

Genauso wie einem Menschen, können wir der KI Aufgaben zur Erledigung übergeben und sie in Teams zusammenarbeiten lassen. Schon heute ist nahezu jede digitale Rolle als individueller KI-Agent abbildbar. Das entlastet den Menschen dahinter und sorgt dafür, dass er sich auf das Wesentliche und Relevante konzentrieren kann: die Beratung und den Austausch mit Kund*innen sowie die Weiterentwicklung und Optimierung der Akquisesysteme.

5 Optimierung der Gesprächsführung und Kund*innenerfahrung

Eine Weitere, nicht zu unterschätzende Möglichkeit ist der Einsatz von KI als individueller Sparringspartner. Mit eigener Expertise, Vorgaben, Zielsetzungen und mit branchenspezifischem Wissen gefüttert, haben wir einen neutralen Berater an unserer Seite, der uns dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen. Kombiniert man das mit lernenden Wissensdatenbanken sowie Video- und Sprachgenerierung, ist es sogar möglich, interaktiv mit dem Sparringspartner zu arbeiten. So können wir beispielsweise mithilfe der KI auch einen persönlichen Begleiter für unsere Kund*innen oder Mitarbeitenden im Rahmen des Verkaufsprozesses erschaffen.

Die Schattenseiten der KI

KI hat aber auch ihre Schattenseiten – umso wichtiger ist es daher, Grenzen zu ziehen, insbesondere bei Themen wie Deepfake-Videos, diskriminierenden, sexistischen oder rassistischen Inhalten. Außerdem sollten nur öffentliche Datenquellen bzw. eigene Datenbestände als Grundlage für die KI-Systeme genutzt werden.

Wichtig ist es, die Datenhoheit zu behalten und den gesunden Menschverstand walten zu lassen. Hier gilt die alte Weisheit: „Wenn wir Dinge kostenlos oder zu sehr geringen Gebühren nutzen können, sind wir und unsere Daten die Bezahlung.“

Der Autor Kay Malek unterstützt als Vertriebsexperte bei Akquisekraft Start-ups und Scale-ups beim Auf- und Ausbau hybrider und KI-unterstützter Akquisesysteme.

Vom Elevator Pitch zum echten Kontakt: So bleibst du auf Events in Erinnerung

Events sind voll, laut und schnell. Viele Pitches klingen gleich. Was bleibt, sind oft die Zweifel, ob jemand zuhört und ob die Story hängen bleibt. Hier ist ein klarer Plan, mit dem du als Gründer*in nicht nur sprichst, sondern auch lange in Erinnerung bleibst.

Welche Events für Start-ups wichtig sind

Nicht jedes Event bringt dir Reichweite. Große Messen sind gut, um Trends zu sehen und zufällig Investor*innen zu treffen. Kleine Meetups sind oft besser, um echte Gespräche zu führen. Pitch-Wettbewerbe helfen, deine Story zu testen und Sichtbarkeit zu bekommen. Branchenevents bringen dich nah an Kund*innen, die deine Lösung wirklich gebrauchen können. Und dann gibt es noch Netzwerktreffen von Acceleratoren oder Coworking-Spaces - da findest du oft Mentor*innen oder erste Geschäftspartner*innen. Überlege dir vorher: Willst du Investor*innen, Kund*innen oder Sparringspartner*innen treffen? Danach entscheidest du, wo du hingehst.

Vor dem Event: Ziele setzen, Fokus halten

Ein Event ist keine Bühne für endlose Pitches. Es ist ein Spielfeld für Beziehungen. Wer ohne Plan kommt, wirkt schnell beliebig. Deshalb gilt: Vorbereitung ist deine größte Stärke.

Strategische To-dos

1. Definiere dein Ziel: Willst du Investor*innen ansprechen, Kund*innen gewinnen oder Geschäftspartner*innen finden? Du kannst nicht alles gleichzeitig schaffen. Konzentriere dich auf maximal zwei Ziele. So weißt du, wen du ansprechen solltest und wen nicht.

2. Recherchiere die Gästeliste: Viele Events veröffentlichen Speaker*innen oder Sponsor*innen vorab. Schau dir an, wer interessant für dich ist. Markiere drei bis fünf Personen, die du wirklich treffen willst. Bereite eine kurze, persönliche Anknüpfung für jede Person vor. So bist du nicht eine/r von vielen, sondern jemand, die/der sich Mühe gibt.

3. Arbeite an deinem Auftritt: Damit ist nicht nur dein Pitch gemeint. Denk an dein Gesamtbild: Kleidung, Körpersprache, wie du dich vorstellst. Professionell wirkt nicht steif, sondern klar. Auch kleine Dinge zählen, zum Beispiel, ob du leicht erklärst, was dein Startup macht, oder ob du dich in Fachjargon verstrickst.

4. Trainiere deinen Pitch – aber nicht auswendig: Du brauchst keine perfekte Rede. Besser ist, wenn du deine Kernbotschaft so verinnerlicht hast, dass du sie flexibel rüberbringen kannst. Drei klare Punkte reichen: Problem - Lösung - Nutzen. Wenn du das frei variieren kannst, wirkst du authentisch und nicht einstudiert.

5. Plane deinen Erinnerungsanker: Menschen erinnern sich an kleine, konkrete Dinge. Das kann eine Zahl sein, eine kurze Story oder ein visueller Anker wie ein ungewöhnliches Beispiel. Überlege dir vorher, was du nutzen willst, damit dein Gegenüber dich später noch zuordnen kann.

6. Bereite dein Material vor: Visitenkarten wirken altmodisch, sind aber praktisch. Smarter wird es mit einem QR-Code: der führt direkt zu deiner Webseite, deinem Kalender oder einer One-Pager-Landingpage. Wenn du kleine Giveaways einsetzt, dann nur Dinge, die wirklich nützlich sind, z. B. Kugelschreiber oder Notizbücher. Weitere Inspiration findest du hier.

Auf dem Event: Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen

Ein Event ist kein Marathon, bei dem du möglichst viele Visitenkarten einsammeln musst. Es geht darum, wie du dich präsentierst, wie du zuhörst und ob andere dich in Erinnerung behalten. Qualität schlägt Quantität – drei gute Kontakte bringen dir mehr als dreißig flüchtige Gespräche.

Sichtbar sein, ohne zu nerven

Stell dich nicht in die Ecke und warte darauf, dass dich jemand anspricht. Such dir bewusst Momente, um auf Leute zuzugehen. Gleichzeitig: niemand mag aufdringliche Monologe oder aggressive Visitenkartenverteilung. Halte die Balance zwischen aktiv und angenehm.

- Stell dich in die Nähe des Buffets oder der Kaffeemaschine. Dort entstehen oft spontane Gespräche.

- Lieber fragen „Kann ich mich kurz dazu stellen?“ als ungefragt in eine Gruppe platzen.

Mit einfachen Fragen starten

Small Talk ist nicht belanglos, er ist der Türöffner. Eine einfache Frage reicht, um ins Gespräch zu kommen: „Was hat dich heute hergebracht?“ oder „Welche Session war für dich bisher die spannendste?“. So entsteht ein natürlicher Einstieg, ohne dass du sofort pitchen musst.

Den Pitch flexibel einsetzen

Dein Kurzpitch bleibt wichtig, aber er sollte sich an die Situation anpassen. Investor*innen wollen etwas anderes hören als potenzielle Kund*innen oder Mentor*innen. Die Grundstruktur ist immer gleich – Problem, Lösung, Ergebnis - aber die Betonung wählst du passend zur Person.

- Beispiel für Investor*innen: „Wir adressieren einen Markt von 2,5 Mrd. € und wachsen aktuell 20% pro Monat.“

- Beispiel für Kund*innen: „Du verlierst weniger Zeit mit Bestandsplanung, weil alles automatisch läuft.“

- Beispiel für Mentor*innen: „Wir haben es geschafft, unser MVP in 6 Wochen zu launchen - aber das Onboarding ist noch unser Schwachpunkt.“

Geschichten bleiben hängen

Zahlen sind nützlich, aber Geschichten prägen sich ein. Ein Beispiel aus dem Alltag deiner Nutzer*innen macht dich viel greifbarer als jede Statistik. „Eine Bäckerei, die wir betreuen, musste keine Kund*innen mehr wegschicken, weil die Croissants nie mehr ausgingen.“ Solche Bilder bleiben im Kopf.

Gespräche klar beenden

Viele Gründer*innen wissen nicht, wann sie ein Gespräch beenden sollen. Aber genau das macht dich professionell: Bedanke dich kurz, kündige an, dass du dich meldest, und geh den nächsten Schritt. Zum Beispiel: „Schön, dich kennenzulernen. Ich schicke dir morgen den Link, wie besprochen.“ oder „Ich will dich nicht länger aufhalten, lass uns gern später weiterreden.”. Das zeigt Respekt und macht den Weg frei für ein Follow-up.

Nach dem Event: Dranbleiben statt abtauchen

Das Wichtigste passiert oft erst nach dem Event. Melde dich innerhalb von ein bis zwei Tagen, solange ihr euch beide noch erinnert. Halte deine Zusagen ein und mach es konkret: ein Link, eine Case Study oder ein Termin. Schreib persönlich und nicht generisch. Ein kurzer Bezug zum Gespräch reicht. Und bleib locker: Nicht jede Begegnung führt sofort zu einem Deal, aber wer sich verlässlich meldet, bleibt im Kopf. So machst du aus einem ersten Pitch eine echte Verbindung, die weit über das Event hinausgeht.

Grafikdesigntrends 2025: Mach dich unique!

Grafikdesign setzt Trend-Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke zu inszenieren oder deine Zielgruppe auf eine frische Art und Weise emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

Das Grafikdesign ist derzeit von einer spannenden Mischung aus Minimalismus, Nostalgie und Individualität geprägt. VistaPrint hat in Zusammenarbeit mit der Designer*innen-Community von 99designs von Vista die wichtigsten Trends analysiert. Das Ergebnis: Marken setzen verstärkt auf visuelle Stile, die Nähe, Menschlichkeit und Persönlichkeit ausdrücken. Von radikal unperfekten Designs bis hin zu Retro-inspirierten Ästhetiken bieten sich jetzt neue Möglichkeiten, Markenidentitäten einzigartig und wiedererkennbar zu gestalten.

1. Unangepasst und bunt: Maximale Kontraste

Mit einer gewollten Kombination aus verschiedenen Schriftarten, Größen und kontrastreichen Farben sticht dieser Trend hervor. Inspiriert von Magazin-Layouts der 1990er-Jahre, wirkt er dennoch frisch und digital. Marken, die auf mutige Typografie, starke Kontraste und asynchrone Layouts setzen, können die Aufmerksamkeit ihres Publikums nachhaltig fesseln. Dieser Stil eignet sich hervorragend für Social-Media-Kampagnen oder Verpackungsdesigns, die laut und mutig wirken sollen.

Elemente des Trends

- Unterschiedliche Schriftarten und -größen, die bewusst kombiniert werden.

- Ungewöhnliche Farbkontraste, wie Neongelb mit tiefem Lila.

- Dynamische und asymmetrische Layouts, die Kreativität vermitteln.

Brand meets Performance

Brigitte Streibich, Gründerin der Boutique-Agentur CONTEGY., erklärt im Interview, warum sich Brand und Performance perfekt ergänzen – und wie eine ganzheitliche Content-Strategie beide Zielsetzungen vereint.

Du hast viel Erfahrung mit B2B- und Tech-Start-ups. Was ist da State-of-the-Art in Sachen Marketing?

Viele Start-ups schwören auf Performance Marketing, weil sie damit ganz einfach die Ergebnisse ihrer Strategien und Kampagnen messen können. Gerade bei jungen Tech-Unternehmen ist eine gewisse Affinität für datengetriebene Ansätze da. Dank digitaler Kommunikationskanäle und Big Data Analytics sehen Marketingverantwortliche in Echtzeit, welche Formate bei ihrer Zielgruppe gut ankommen. Deshalb jagen sie Kennzahlen wie Reichweite, Cost-per-Click (CPC), Click-Through-Rate (CTR) und Return on Advertising Spend (ROAS) hinterher. Diese Transparenz ist ein riesiger Vorteil, weil Start-ups so schnell auf Veränderungen am Markt reagieren und ihre Strategien anpassen können. Das ist besonders wichtig für VC-finanzierte Start-ups, die oft unter großem Druck stehen und sofort messbare Erfolge zeigen müssen, um Investoren zu überzeugen und ihr Geschäftsmodell zu skalieren.

Spielt Brand Marketing dann überhaupt schon eine Rolle für Start-ups?

Vor allem im B2B-Umfeld wird das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Viele denken immer noch, dass Branding nur aus Logo, Schrift und Farben besteht. Doch Brand Marketing ist so viel mehr: Es geht um die Markenidentität, den Markenkern und Werte – und auch darum, eine konsistente Marke mit Wiedererkennungswert aufzubauen. Gerade bei komplexen und erklärungsbedürftigen Themen sind eine klare Kommunikation und das Vertrauen der Kunden entscheidend. Natürlich ist es verständlich, dass Start-ups anfangs ihre Zeit und ihr Geld in Performance Marketing stecken, um erste Erfolge zu erzielen und Ideen zu testen. Aber spätestens, wenn das Produkt entwickelt und die ersten Kunden da sind, sollte man anfangen, sich um die Marke zu kümmern.

Heißt das, man muss sich irgendwann zwischen Performance und Brand Marketing entscheiden?

Nicht unbedingt. Brand und Performance stehen eigentlich gar nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich perfekt. Unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten hat gezeigt, dass B2B-Start-ups beides brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Wie lassen sich Performance und Brand Marketing miteinander verheiraten?

Content! Hochwertiger Content trägt dazu bei, dass die KPIs im Performance Marketing erreicht werden und stärkt gleichzeitig die emotionale Bindung sowie den Wiedererkennungswert der Marke. Mit einer durchdachten Content-Strategie können Start-ups sowohl kurzfristige Erfolge einfahren als auch langfristig eine starke und vertrauenswürdige Marke aufbauen. Es geht darum, Inhalte zu schaffen, die sofort ansprechen und die Conversion fördern, gleichzeitig aber die Markenwerte klar rüberbringen.

Welche typischen Fehler beobachtest du bei Start-ups im Bereich Content Marketing?

Viele Start-ups arbeiten nach einem MVP-Ansatz: Sie konzentrieren sich auf schnelle, messbare Ergebnisse und produzieren deshalb Content, der für erste Tests genügt, aber qualitativ nur mittelmäßig ist. Diese Herangehensweise mag bei der Produktentwicklung helfen, würde ich beim Content aber nicht empfehlen. Zum einen wirkt sich schlechter Content negativ auf die Performance aus. Zum anderen zahlt alles, was produziert und kommuniziert wird, auf die Wahrnehmung der Marke ein. Das heißt ganz konkret: Wenn ich mein Produkt als Quality Leader am Markt positionieren möchte, kann ich nicht schlechten oder sogar fehlerhaften Content ausspielen – das ist kontraproduktiv.

Was macht eine gute Content-Strategie aus?

Da sind zum einen die Basics – Klarheit und Konsistenz im Messaging, die Balance zwischen kurz- und langfristigen Zielen sowie eine Ausrichtung an den übergeordneten Unternehmenszielen. Wichtig ist aber vor allem, Storytelling und Messbarkeit im Content Marketing richtig zusammenzubringen. Ein Beispiel dafür ist das B2B-Scale-up remberg. Dort arbeitet das Marketingteam eng mit dem Vertrieb zusammen und produziert hochwertigen Content für jede Phase des Sales Funnels – Blogartikel, Whitepaper, eBooks und Customer Success Stories. Mit strategischem Storytelling vermitteln die Assets das Potenzial der komplexen, KI-basierten Plattform und unterstützen damit direkt den Vertrieb dabei, seine Umsatzziele zu erreichen. Die Ergebnisse misst das Team mit klaren Performance-KPIs. Das hilft ihnen, ihre Strategie ständig zu verbessern: Was gut funktioniert, wird skaliert, weniger effektive Maßnahmen werden optimiert.

Wie bringt man dann die Marke ins Spiel?

Ein Beispiel dafür ist PIONIX, ein Start-up, das auf Basis von Open Source ein Betriebssystem für E-Ladestationen entwickelt. Schon in einer frühen Wachstumsphase hat sich das Gründungsteam entschieden, an seiner Markenstrategie zu arbeiten. Nach einer intensiven Assessment-Phase wurden Brand Core, Framework und Manifesto entwickelt. Gerade läuft ein großer Brand Relaunch mit einer 360°-Kampagne, einem überarbeiteten Corporate Design, einer neuen Website und neuen Brand Assets.

Damit die Markenkommunikation nicht stillsteht, werden im Rahmen einer ganzheitlichen Content-Strategie schon jetzt Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine PR-Kampagne, Whitepaper und Blogartikel. Sie stärken Stück für Stück die Wahrnehmung der Marke und unterstützen das langfristige Branding.

Was können wir aus den Erfolgsbeispielen lernen?

Die Beispiele von remberg und PIONIX zeigen, dass eine gut durchdachte Content-Strategie sowohl Performance-Marketing-Ziele als auch Branding-Ziele erfolgreich verbindet. Die Start-ups könnten unterschiedlicher nicht sein und verfolgen völlig verschiedene Marketingstrategien. Aber sie setzen beide auf strategisches Storytelling mit hochwertigem Content. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, eine klare Markenidentität zu entwickeln und diese durchgehend zu kommunizieren, während man die Wirksamkeit der Maßnahmen ständig misst und sie entsprechend optimiert. Ganzheitliches Content Marketing wird zum Erfolgsfaktor für Start-ups, um ihre Marketingziele zu erreichen und sich im Wettbewerb zu behaupten.

Das klingt nach viel Aufwand und großen Budgets.

Start-ups können definitiv auch ohne große Budgets viel erreichen. Es kommt darauf an, gezielt und strategisch vorzugehen – dann sind auch organische Maßnahmen wirkungsvoll. Hochwertiger Content, der genau auf die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe abgestimmt ist, lässt sich auch mit begrenzten Mitteln erstellen. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Meine Empfehlung: Qualität statt Quantität!

Brigitte, danke für deine Insights

10 Tipps für virale Videos

Ein Traum eines jeden Unternehmens: das eigene Video verbreitet sich viral im gesamten Internet. Jeder kennt den Spot und verbindet ihn mit Ihrem Unternehmen. Doch was so schön klingt ist in der Praxis ein schwieriges Unterfangen und gelingt nur wenigen. Aber warum gehen Videos überhaupt viral? Und wie können Unternehmen diesen Vorgang beeinflussen, damit sich das eigene Video wirklich viral verbreitet?

Warum gehen Videos viral?

Wenn man davon spricht, dass sich ein Video viral verbreitet, meint man damit einen kurzen Clip, der sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Dabei bekommt dieser Prozess eine starke Eigendynamik, auf die man selbst keinen Einfluss mehr hat. Das Video wird in den sozialen Netzwerken geteilt, Blogs und Magazine schreiben darüber und es taucht vielleicht sogar im Fernsehen auf.

Ein ansprechendes und professionell bearbeitetes Video erhöht die Chancen, dass es in den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erregt und weiterverbreitet wird. Mit Tools wie Movavi Video Editor lassen sich Clips optimieren, mit Effekten versehen oder gezielt zuschneiden, um sie noch ansprechender zu gestalten. Durch eine kreative Bearbeitung kann die Botschaft eines Videos klarer vermittelt werden, sodass es leichter Emotionen weckt und zum Teilen animiert.

Hinter dem Erfolg dieser viralen Videos steckt das Prinzip, dass Menschen gern Dinge teilen, um anerkannt zu werden. Ein cooles Video zu finden und weiterzuleiten, hilft diese Anerkennung in Form von "Likes" zu erhalten. Jeder Kunde eines Onlineshops stellt sich die Frage: "Welche Vorteile erlange ich durch den Kauf und was kann ich verlieren?" Meist geschieht dies unterbewusst.

Genauso ist es auch beim Teilen von Videos im Internet.

Einem Bericht des Harvard Business Reviews zufolge sind fünf der häufigsten Gedanken, die für das Teilen verantwortlich sind:

- Meinungssuchend: "Ich möchte sehen, was meine Freunde darüber denken."

- Geteilte Interessen: "Dieses Video verbindet mich mit meinen Freunden über gemeinsame Interessen."

- Hilfsbereit: "Das könnte hilfreich für meine Freunde sein."

- Selbstdarstellung: "Dieses Video sagt etwas über mich und meine Interessen aus."

- Sozialer Nutzen: "Es ist für einen guten Zweck und ich möchte helfen."

Wenn beim Nutzer nur die geringsten Zweifel oder sogar Ängste aufkommen, dass der Empfänger seine Nachricht nicht gefallen könnte, wird es keinen Klick auf den Share-Button geben.

Was sind die Merkmale von viralen Videos?

1. Humorvoll

Das ist der Klassiker! Ein Kleinkind stolpert, ein Musikvideo wird parodiert oder eine Katze wirft eine Vase um - das alles sind Bespiele, die wirklich jeder kennt. So einfach dieses Merkmal erscheint, so schwer ist es aber auch angesichts der Vielzahl von "lustigen Videos" aufzufallen.

2. Emotional

Erzählen Sie eine Geschichte! Dazu gehören Höhen und Tiefen, denn erst diese Kurve löst die richtigen Emotionen aus. Lassen Sie Ihren Zuschauer mitfiebern, mitleiden oder mitfühlen. Das perfekte Beispiel dafür ist der Weihnachtsspot von Edeka, indem ein Großvater vorgibt verstorben zu sein, nur um seine ganze Familie zum Weihnachtsfest zu vereinen.

Trustfactory: mit positiver Presse zum langfristigen Erfolg Ihrer Brand

Ein gutes Produkt ist nur die halbe Miete. Auch ein Online-Auftritt mit Inhalten mit Mehrwert, die Suchmaschinenoptimierung und die Suchmaschinenwerbung sind wichtig für die Steigerung Ihrer Markenbekanntheit. Durch das Webdesign vom Profi, die SEO und Google-Ads-Kampagnen von Trustfactory werden mehr potenzielle Kunden auf Sie aufmerksam.

Start-ups, KMU und Konzerne stehen heute in großer Konkurrenz zu ihren Mitbewerbern. Auch wenn das Internet beinahe grenzenlose Möglichkeiten bietet, schaffen es einige Firmen nicht, ihre Marke bekannt genug zu machen, um ihre Zielgruppe zuverlässig zu erreichen. Die Folge davon sind dann teure Werbemaßnahmen, die unter Umständen nicht einmal zum erhofften Ergebnis führen.

Der Gedanke, dass ein passabler Internetauftritt ausreicht, um sich im Netz von der Menge abzuheben, ist nicht falsch, wird aber häufig nicht zu Ende gedacht. Denn wer in Suchmaschinen nicht gefunden wird, kann nicht erfolgreich potenzielle Kunden auf seine Seite locken. Und ein hohes Ranking erreichen Websites ohne SEO-Maßnahmen und SEA-Kampagnen nicht.

Trustfactory ist eine Agentur, die es Unternehmen ermöglicht, primär die eigene Reichweite zu steigern und so zu größerer Markenbekanntheit zu gelangen. Die Experten bei Trustfactory unterstützen Kunden durch ihr Know-how in den Bereichen Webdesign, SEO und Google Ads. SEO führt langfristig zu hohen Platzierungen in den organischen Suchergebnissen von Google. Google Ads wiederum bieten die Chance, in der bezahlten Suche eine hohe Position zu erzielen.

Damit die SEO und das SEA ihr volles Potenzial entfalten können, empfiehlt sich eine ansprechende und conversionsstarke Website. Durch den ganzheitlichen Ansatz von Trustfactory und der Kombination aus Leistungen im Webdesign, in der SEO und in der Suchmaschinenwerbung erreichen die Kunden des Google-Growth-Partners Trustfactory ihre Unternehmensziele langfristig.

Suchmaschinen als Werbekanal?

Wenn Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen möchten, müssen Sie mehr Menschen erreichen, die Sie von Ihrem Angebot überzeugen können. Doch dies gelingt nur, wenn Sie im Internet nicht unter all den anderen Angeboten untergehen.

Der Internetnutzer klickt in der Regel auf ein Top-Suchergebnis, das Google und Co. ihm nach einer Suchanfrage anzeigt. Das Ziel von Online Shop Betreibern und anderen Website-Inhabern sollte es also sein, auf der Ergebnisseite bei relevanten Suchanfragen so weit nach oben wie möglich zu rutschen. Dies gelingt über die sogenannte Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Websites und Blogs. In der bezahlten Suche führen Google-Ads zu spürbaren Effekten.

Was SEO bedeutet und wie diese Sie voranbringt

Im Rahmen der SEO verändern Sie Ihren Internetauftritt so, dass Suchmaschinen erkennen, für welche Art von Suchanfragen Ihr Angebot interessant ist. Dies kann auf viele Arten passieren, die Sie auch allesamt ausschöpfen sollten. So schaffen Sie Brand-Awareness.

Ein Hauptmerkmal ist das Verwenden einschlägiger Keywords, die zu Ihren Artikeln oder Dienstleistungen passen. Je genauer Sie diese definieren, desto zielgenauer kann die Suchmaschine Ihre Website möglichen Kunden für die Lösung eines Problems anbieten.

Auch Ihre Seitenbeschreibung, den sogenannten Metatitle und die Meta-Description, sollten Sie eindeutig und überzeugend formulieren. So sehen Interessenten schon in der Liste der Suchergebnisse, ob Sie die richtige Antwort auf die Suchanfrage bereithalten.

Vorsprung durch positive Presse

Neben den Keywords ist es aber vor allem der Erfolg Ihrer Website, der Suchmaschinen dazu bewegt, Ihr Business als noch relevanter für bestimmte Suchbegriffe einzustufen. Die Autorität basiert nicht darauf, wie viele Kunden Sie haben oder wie gut Ihr Angebot ist, sondern darauf, ob andere Websites Ihre Site für interessant befinden.

Autorität schaffen Sie durch positive Presse. Trustfactory platziert Sie zu diesem Zweck in renommierten Zeitungen und Co. Dabei greift das Unternehmen auf über 30.000 Medien zurück.

Google und andere Suchmaschinen stufen Websites, die in externen Medienformaten Erwähnung finden, als nutzerrelevant ein. So steigt Ihr Ranking, also Ihr Platz auf der Liste der Suchergebnisse, was die Basis für mehr Besuche und Brand-Awareness ist.

So funktionieren die Presse-Strategien von Trustfactory

Je besser die Websites ranken, die auf Sie und Ihr Angebot verweisen, desto besser ist das für Ihr Unternehmen. Pressebeziehungen zu zwielichtigen Seiten bringen Ihnen also keinen Erfolg.

Aus diesem Grund ist es ratsam, sich einen starken Partner ins Boot zu holen, der viel Ahnung von SEO und Reichweitensteigerung hat. Trustfactory verfügt beispielsweise über ein ganzes Netzwerk an relevanten Medienvertretern. Über 300 Kunden hat das Unternehmen bereits über den Aufbau positiver Presse und weitere Maßnahmen in die Google-Championsleague befördert.

Wer eine gute SEO betreibt, kann also sein Unternehmen ohne teure Werbemaßnahmen im Internet ganz nach vorne bringen, was oft schon ausreicht, um den Unternehmenserfolg nachhaltig anzukurbeln. Aus diesem Grund sollte die Listung Ihres Unternehmens in Beiträgen relevanter Medien im Rahmen der SEO und PR Ihr erster Schritt in Richtung Marketing sein.

PR-Herausforderungen 2025

Wie du mit Beiträgen in der Presse das Vertrauen deiner Zielgruppe leichter gewinnen und nachhaltiger stärken kannst.

Pressearbeit ist bei Gründer*innen ein oftmals unterschätzter Kanal – zu teuer, zu wenig messbar oder einfach zu „oldschool“. Dabei kann Pressearbeit Start-ups und jungen Unternehmen bei einer entscheidenden Herausforderung helfen: das Vertrauen ihrer Zielgruppe zu gewinnen. Das ist heute wichtiger denn je, denn viele Konsument*innen sind zurückhaltender geworden. Einerseits haben Privatpersonen wie Unternehmen durch Inflation, Kriege und andere Krisen weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Andererseits wollen sie einfach genauer wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben und mit wem sie es zu tun haben. Umso wichtiger ist es zu wissen, bei welchen Herausforderungen PR helfen kann, wie du es mit deinem Start-ups leichter in die Presse schaffst und den Effekt deiner PR maximierst.

Bei welchen Herausforderungen kann PR helfen?

Eigene Podcasts, Newsletter, Social Media und Co. haben alle einen großen Vorteil: Unternehmen können zu jeder Zeit mit ihrer Zielgruppe kommunizieren und teilen, was sie gerade für richtig halten. Der Nachteil: Es sind immer die Unternehmen selbst, die über sich sprechen. Das führt dazu, das Inhalte von Unternehmen mit Vorsicht konsumiert werden. Zudem prasselt täglich ein schier endloser Strom an Informationen auf die Konsument*innen ein.

Aus der Masse herausstechen

Anders sieht es bei Beiträgen in der Presse aus: Hier entscheiden die Redaktionen, über wen, in welchem Umfang und in welcher Tonalität sie berichten. Sie selektieren vor, ordnen ein und berichten objektiv über das aktuelle Geschehen. Das macht es schwer, in der Presse zu erscheinen. Start-ups, die es aber schaffen, stechen hervor und heben sich von der Konkurrenz ab.

Als Expert*in wahrgenommen werden

Wie entscheiden Konsument*innen sich bei der wachsenden Anzahl an Anbietenden auf dem Markt? In der Regel wählen sie das Unternehmen aus, das ihr Problem wirklich lösen kann. Pressearbeit ist ideal, um sich als eben diese(r) Expert*in zu positionieren: Eine Einschätzung zu einem aktuellen Sachverhalt oder ein Gastbeitrag in der Presse haben eine ganz andere Wirkung, als dieselbe Information auf den eigenen Kanälen zu teilen.

Das Vertrauen gewinnen

Am Ende geht es bei aller Kommunikation immer um ein Ziel: das Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen. Die Presse fungiert dabei als dritte unabhängige Stimme. Sie wird nicht von den Unternehmen bezahlt, sondern berichtet objektiv. Dieser Social Proof hat eine ähnliche Wirkung wie Bewertungen auf unabhängigen Plattformen. Warum sonst werben so viele Unternehmen mit einer „Bekannt aus“-Spalte auf ihrer Website? Weil es mehr wert ist, wenn andere positiv über einen sprechen, als wenn man es selbst tut.

Wie schaffst du es in die Presse?

Je nach Größe des Mediums erhalten Journalist*innen täglich mehrere hundert E-Mails und Anrufe mit Themenvorschlägen. Nur ein Bruchteil davon schafft es am Ende in die Medien. Wie wecken Start-ups das Interesse der Redaktionen?

Individuell arbeiten

Generische Pressemitteilungen an einen großen Verteiler können für etablierte Unternehmen funktionieren. Ist das eigene Unternehmen aber (noch) nicht bekannt, gehen diese Nachrichten unter. Gründer*innen sollten sich lieber genau anschauen, worüber ein Medium berichtet. Wo liegt der thematische Schwerpunkt? Was genau beschäftigt die Redaktion? Was kannst du anbieten, das genau diesen Interessen entspricht? In manchen Fällen kann es sich auch lohnen, einem Medium ein Thema erstmal exklusiv anzubieten.

Echte Themen bieten

Die meisten Themenvorschläge, die Redaktionen erreichen, sind viel zu werblich und bieten keinen redaktionellen Inhalt. Dafür haben Redaktionen keine Verwendung. Ihre Aufgabe ist es, Leser*innen über Neuigkeiten zu informieren, ihnen mit konkreten Ratgeber*innenbeiträgen weiterzuhelfen und sie mit guten Geschichten zu unterhalten. Entsprechend musst du Themen finden, die diesen Kategorien entsprechen. Ein Gedankenspiel, das dabei helfen kann:

Frag dich einmal, ob du ein Thema auch interessant finden würdest, wenn es dabei nicht um dein eigenes Unternehmen gehen würde. Wenn nein, dann ist der Themenvorschlag nicht für die Presse geeignet.

Zahlen, Daten, Fakten

Datenbasierte Themen werden im kommenden Jahr weiter an Relevanz gewinnen. Denn Informationen, verpackt in Studien und Auswertungen, bieten einen guten Aufhänger für Pressebeiträge. Start-ups, die Redaktionen mit solchen Informationen versorgen, haben gute Chancen, sich als seriöse Quelle zu etablieren. Dabei muss es nicht immer gleich eine großangelegte Studie sein. Auch kleinere Umfragen oder (datenschutzkonforme!) Auswertungen von Kund*innendaten können interessante Einblicke geben.

Keine Angst, zu viel zu teilen

Viele Unternehmer*innen, insbesondere, wenn sie eine Dienstleistung anbieten, halten sich in Interviews oder Gastbeiträgen zurück. Sie haben Sorge, der Zielgruppe zu viele Informationen an die Hand zu geben. Das Ergebnis sind oberflächliche Beiträge, für die Redaktionen keine Verwendung haben. Du solltest diese Sorge beiseiteschieben und Pressebeiträge lieber als Chance sehen, um dich der Zielgruppe als echten Experten bzw. echte Expertin zu präsentieren. Es wird immer genügend potenzielle Kund*innen geben, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, weil sie nicht die Zeit oder Lust haben, es selbst zu tun.

Journalist*innen unterstützen

Redaktionen sind heute chronisch unterbesetzt, somit müssen sich wenige Journalist*innen um viele Themen kümmern. Deshalb arbeiten sie gern mit Unternehmen zusammen, die ihnen die Arbeit erleichtern. Das heißt: mit Unternehmen, die keine plakativen Werbebotschaften platzieren wollen, sondern gut aufbereitete Themen und Unterlagen liefern, die journalistischen Standards entsprechen (hierbei immer auch an das passende Bildmaterial denken). Hinzu kommen die Klassiker einer reibungslosen Zusammenarbeit, wie gut erreichbar zu sein und Informationen zur vereinbarten Zeit zu liefern.

Wie maximierst du die Wirkung deiner PR?

In vielen Unternehmen wird Pressearbeit als alleinstehender Kanal betrachtet – und deshalb Potenzial vertan. Sinnvoller ist es, die Inhalte auf allen Kanälen aufeinander abzustimmen und auch die Aktivitäten anderer Abteilungen zu berücksichtigen.

In die Kommunikation integrieren