Aktuelle Events

Kund*innenservice in Deutschland: Status & Trends

Die Software Bewertungsplattfom Capterra hat untersucht, wie deutsche Unternehmen in den Kund*innenservice investieren und hat die wichtigsten Trends herausgefiltert.

Dazu wurden knapp 200 Kund*innendienst-Mitarbeitende aus Deutschland von Capterra zu den Herausforderungen und Prioritäten ihrer Firmen befragt. Die Studie ist Teil einer Datenerhebung mit insgesamt 2307 Teilnehmenden aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, USA, Kanada, Australien, Japan, Brasilien, Mexiko und Indien.

Highlights der Studie

- Fast 40 % deutscher Unternehmen lagern ihren Kund*innendienst aus. 69 % der Firmen mit In-house-Service planen oder erwägen das Outsourcing.

- 42 % der Unternehmen planen, eine Callcenter-Software anzuschaffen, 29 % erwägen diese Investition.

- Deutschland als einsames Schlusslicht bei schneller Erreichbarkeit von Servicekräften.

Die wichtigsten Kommunikationskanäle für Kund*innen

Ob Telefon, E-Mail, Chat oder Social Media – Jede(r) Verbraucher*in hat seine/ihre persönlichen Vorlieben, den Kund*innenservice zu kontaktieren. Laut der Studie bieten 89 % der Unternehmen den Kontakt per E-Mail an, gefolgt von 72 % per Telefon. Weitere Kontaktmethoden sind Live-Chats (55 %), mobile Apps (41 %) und Chatbots (40 %).

Dabei kristallisieren sich einige Herausforderungen heraus:

- 2 von 5 Kund*innen müssen länger als 5 Minuten auf den Servicekontakt warten

- 61 % der Kund*innen warten meist weniger als fünf Minuten, bevor sie mit einem Servicemitarbeitenden über Telefon oder Chat verbunden werden. Die verbleibenden 39 % müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Nur 12 % der Hilfesuchenden aus Deutschland werden in weniger als einer Minute mit einem Servicemitarbeitenden verbunden; das liegt weit unter dem globalen Durchschnitt (23 %) im internationalen Ländervergleich.

- Für 89 % der Kund*innen ist ihr Problem in weniger als 15 Minuten gelöst.

- Bei 19 % kann das Problem der Kund*innen in 1 bis knapp 5 Minuten gelöst werden, 50 % geben 5 bis knapp 10 Minuten an und weitere 19 % können eine Lösung innerhalb von 10 bis knapp 15 Minuten erwarten.

Outsourcing: Fast 40 % lagern ihren Kund*innendienst bereits aus

Outsourcing ist bei deutschen Firmen beliebt. Von den Teilnehmenden, die an Entscheidungen über das Kund*innenservice-Budget beteiligt sind (93 %), erklärten insgesamt 38 %, dass sie ihren Kund*innendienst ganz (17 %) oder teilweise auslagern (21 %). Das bedeutet, dass geschulte Mitarbeitende im Callcenter eines Drittanbieters den Kund*innendienst im Auftrag des eigenen Unternehmens übernehmen – zumeist mit den Zielen der Kostensenkung, für höhere Flexibilität und der Konzentration auf das Kerngeschäft.

Auch Unternehmen, die ihren Kund*innenservice derzeit noch intern betreiben, zeigen zunehmendes Interesse: 69 % haben entweder offizielle Outsourcing-Pläne oder erwägen zumindest das Outsourcing von Service-Ressourcen.

Investitionen in Callcenter-Tools nehmen zu

Auf die Frage hin, welche Art von Software Unternehmen für die Bearbeitung von Kund*innenanfragen nutzen, wurden Telefoniesoftware (53 %), Helpdesk-Systeme (52 %), Live-Chat-Tools (45 %) und Callcenter-Software (42 %) am häufigsten genannt.

Unternehmen können zum einen einzelne Programme implementieren, die sich auf einen Bereich wie Kundenkommunikation oder Datenanalyse & Reporting spezialisieren. Zum anderen können sie ein Tool wie Callcenter-Software einführen, das speziell für das Management eines Callcenter-Betriebs entwickelt wurde und wichtige Funktionen für diesen Zweck übernimmt.

41 % der Befragten planen, ihre aktuelle Callcenter-Software in den nächsten 18 Monaten upzugraden, und 45 % Auch besteht reges Interesse unter den Befragten, die derzeit keine spezialisierte Callcenter-Software, sondern bisher Telefonie- oder Helpdesk-Tools einsetzen: 42 % geben an, dass ihr Unternehmen konkret plant, in Callcenter-Software zu investieren. 29 % erwägen eine Investition. Außerdem geben 19 % an, dass ihr Unternehmen den Callcenter Softwareanbieter wechseln möchte.

Die tatsächlichen jährlichen Software-Investitionen liegen laut den Befragten, die Budget-Entscheidungen treffen, mehrheitlich zwischen 2.125 und 4.249 EUR (27 %). 24 % geben 4.250 bis 8500 EUR aus und 10 % zahlen sogar mehr als 17.000 EUR im Jahr.

Die Ergebnisse zeigen großes Potenzial für den Markt für Callcenter-Software. Es zeigt sich die Tendenz, dass Unternehmen ihren Kund*innenservice ausbauen möchten oder mit ihren aktuellen Softwarelösungen nicht vollauf zufrieden sind und eine Alternative suchen.

Fazit

Ein ausgezeichneter Kund*innendienst ist unerlässlich und Schlüssel zur Kund*innenzufriedenheit. Darüber hinaus ist ein gut geölter Service eine Möglichkeit, um sich von der Konkurrenz abzuheben und kann Kund*innen dazu bewegen, dem Unternehmen treu zu bleiben, selbst wenn woanders günstigere Preise locken. Die rasche Lösung von Anfragen oder Problemen sollte folglich hohe Priorität haben, um Wartezeiten zu minimieren und die Zufriedenheit zu steigern. Dabei können zwei Methoden unterstützen:

- Wissensdatenbank implementieren: FAQ-Inhalte sind vor allem bei jüngeren Usern beliebt. Laut einer Gartner Umfrage würden 38 % der Generation Z und der Millennials mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgeben, ein Problem anzugehen, wenn sie es nicht im Self-Service lösen können.

- Automatisierungen einrichten: Automatisierungen können zum Beispiel dazu verwendet werden, E-Mails in einer bestimmten Reihenfolge zu versenden, nachdem ein Kunde eine Bestellung aufgegeben hat. E-Mail und Chatbots sind Standard-Automatisierungstools, die das Kundenerlebnis verbessern können.

Ein weiteres Beispiel ist eine Bestätigung, dass eine Kund*innendienstanfrage eingegangen ist und eine Schätzung, wie lange die Bearbeitung dauern wird. Kund*innen wollen auf dem Laufenden gehalten werden.

Die vollständige Studie findet sich hier

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

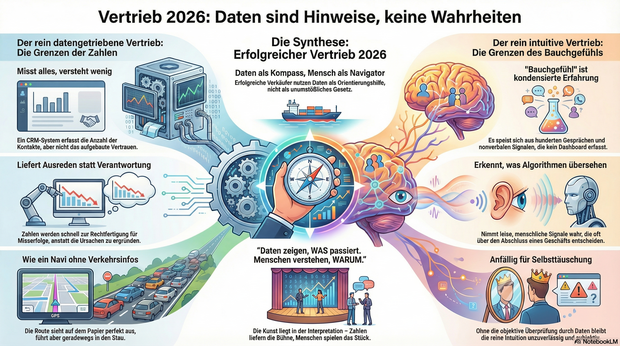

Vertrieb 2026: Daten sind Hinweise, keine Wahrheiten

Warum immer mehr datengestützte Informationen nicht automatisch zu besseren Entscheidungen führen, sondern vielmehr neue Kompetenzen erfordern.

Beim Thema Verkaufen ist 2026 so gut wie alles messbar: Klicks, Öffnungsraten, Gesprächsdauer, Abschlusswahrscheinlichkeiten, Forecasts in Echtzeit. Dashboards leuchten in allen Farben, Algorithmen rechnen schneller als jede(r) Vertriebsleiter*in denken kann und trotzdem hört man in vielen Sales-Meetings einen bemerkenswert analogen Satz: „Irgendwie fühlt sich der Deal nicht gut an.“

Willkommen im Spannungsfeld zwischen datengetriebenem Vertrieb und gesunder Menschenkenntnis. Daten sind allgegenwärtig, doch sie haben ein Imageproblem. Für die einen erweisen sie sich als das neue Gold, für die anderen als der sichere Weg in die Zahlenblindheit. Beides falsch – denn Daten machen weder automatisch klüger noch ersetzen sie Erfahrung. Sie sind Rohmaterial; nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Mehr Zahlen, weniger Klarheit

Je mehr Kennzahlen verfügbar sind, desto größer die Versuchung, sich hinter ihnen zu verstecken. Wenn der Forecast nicht aufgeht, liegt es dann an der Marktlage, an der Conversion Rate oder am Lead-Scoring-Modell? Zahlen liefern Erklärungen, manchmal sogar Entschuldigungen. Was sie allerdings selten liefern, ist Verantwortung. Genau hier beginnt das Problem vieler datengetriebener Vertriebsorganisationen: Sie messen alles, aber sie interpretieren wenig. Ein CRM weiß, wie oft ein(e) Kund*in kontaktiert wurde – es weiß nicht, ob das Gespräch Vertrauen geschaffen hat. Ein Analyse-Tool erkennt, wann ein Angebot geöffnet wurde – es erkennt nicht, ob der/die Entscheider*in dabei innerlich schon abgeschaltet hat. Wer Zahlen mit Wahrheit verwechselt, verpasst das Wesentliche, denn Vertrieb lässt sich nicht auf einen Rechenfehler herunterbrechen, sondern viel mehr auf ein Beziehungsgeschehen mit statistischer Begleitmusik.

Zwischen Bauchgefühl und Algorithmus

Das viel zitierte Bauchgefühl hat im modernen Vertrieb keinen guten Ruf mehr: Zu ungenau, zu subjektiv, zu schwer skalierbar. Und doch wäre es fahrlässig, diese archaisch anmutende Komponente komplett über Bord zu werfen. Denn beim Bauchgefühl handelt es sich nicht um eine mystische Zauberkraft, sondern schlichtweg kondensierte Erfahrung. Es speist sich aus hunderten Gesprächen, aus gescheiterten Abschlüssen und aus leisen Signalen des menschlichen Gegenübers, die in keinem Dashboard auftauchen. Potenzielle Fehler stammen hier nicht aus dem Bauchgefühl, sondern daraus, es gegen die Fähigkeiten von Daten auszuspielen. Erfolgreicher Vertrieb 2026 entsteht dort, wo beides zusammenkommt. Zahlen liefern Muster, Erfahrung liefert Bedeutung. Daten zeigen, was passiert. Menschen verstehen, warum es passiert. Wer nur auf Algorithmen hört, verkauft statistisch korrekt und praktisch vorbei. Wer nur auf Intuition setzt, bleibt anfällig für Selbsttäuschung.

Kein Ersatz fürs selbst Denken

Kennzahlen sollen und können Orientierung geben und doch werden sie oft wie Naturgesetze behandelt. Sinkt die Abschlussquote, dreht der Vertriebler einfach an den Stellschrauben. Mehr Calls, kürzere Zyklen, schärfere Targets. Selten kommt überhaupt die Frage auf, ob die Gespräche noch Relevanz besitzen oder ob Kunden längst andere Probleme haben als die, die im Pitch adressiert werden. Ein datengetriebener Vertrieb ohne Kontext gleicht einem Navi ohne Verkehrsinformationen: Die Route sieht gut aus, bis man im Stau steht. Genau hier kann auch Coaching helfen. Nicht als Motivationsshow, sondern als Übersetzungsarbeit zwischen Zahl und Realität. Ein guter Vertriebscoach hilft nicht, bessere Zahlen zu produzieren, sondern bessere Fragen zu stellen.

Die Kunst der richtigen Interpretation

Daten sind Hinweise, keine Wahrheiten. Sie zeigen dann ihren Wert, wenn sie zu Entscheidungen führen, die auch ohne Excel Bestand hätten. Dazu braucht es Urteilsvermögen und die Fähigkeit, Zahlen zu hinterfragen, ohne sie zu ignorieren. Zu erkennen, wann eine Abweichung ein Warnsignal ist und wann sie schlicht aus dem menschlichen Faktor entspringt. Vertriebler, die diese Fähigkeit beherrschen, nutzen Daten nicht als Krücke, sondern als Kompass. Der datengetriebene Vertrieb der Zukunft ist deshalb kein kalter, technokratischer Apparat, sondern reflektiert, lernfähig und erstaunlich menschlich. Zahlen liefern die Bühne, gespielt wird das Stück aber immer noch von Menschen. Wer das vergisst, sieht auf dem Dashboard zwar alles – aber versteht so gar nichts.

Der Autor Devin Vandreuke ist Unternehmensberater für Vertrieb und Vertriebsstrategie.

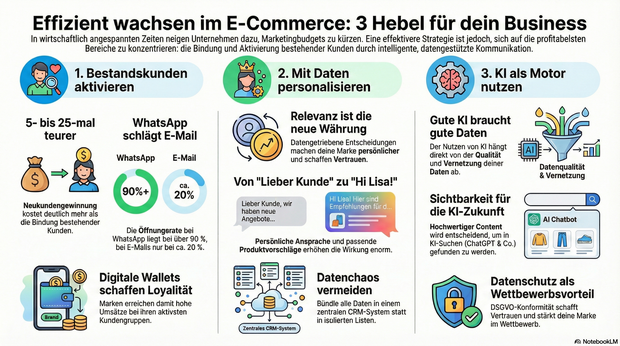

Boost your Sales 2026

Wie du mit kleinen Mitteln dein E-Commerce-Business effizient skalieren kannst.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist der erste Impuls oft: Kosten senken, Marketing zurückfahren, Risiko vermeiden. Verständlich, aber gefährlich. Denn wer aufhört zu kommunizieren und sichtbar zu bleiben, gewinnt weniger schnell neue Kund*innen und wächst langsamer.

Ein Fakt, den viele unterschätzen: Die Neukund*innengewinnung ist fünf- bis 25-mal teurer als die Bindung bestehender Kund*innen. Jeder Euro, den du in Retention steckst, arbeitet also effizienter als einer in Akquise. Automatisierte E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten sind hier besonders wirkungsvoll, sie halten deine Marke präsent, ganz ohne teure Ads oder Influencer-Budgets. Doch Kommunikation allein reicht nicht. Entscheidend ist, was du aus deinen Daten machst.

Vom Zufall zur Strategie: Daten verstehen und nutzen

Viele Start-ups verlassen sich zu sehr auf Social Media oder hoffen auf virale Posts. Doch virales Wachstum ist kein Zufall. Erfolgreiche Marken bauen auf Daten. Wer weiß, welche Produkte wann und warum gekauft werden, kann Kommunikation gezielt steuern.

Die gute Nachricht: Du brauchst kein Data-Science-Team, um damit zu starten. Du solltest jedoch im Team jemanden haben, der/die Zahlen versteht. Schon einfache Auswertungen zeigen dir, welche Artikel beliebt sind, wann Warenkörbe abgebrochen werden oder welche Kund*innen lange nicht mehr gekauft haben. Darauf kannst du reagieren – automatisiert, persönlich und relevant. Gute CRM-Systeme nehmen dir dabei viel Arbeit ab, da sie häufig diese Daten sichtbar machen.

Und: Personalisierung ist der Schlüssel. Kund*innen merken, wenn du sie wirklich verstehst. Statt „Hallo liebe(r) Kund*in“ kommuniziere lieber „Hi Lisa, deine Lieblingsbluse gibt’s jetzt auch in Grün“. Solche Details erhöhen Öffnungsraten und machen deine Marke sympathisch und nahbar.

Mehr Wirkung mit weniger Aufwand

Jetzt denkst du vielleicht, puh, solch eine Art der Automatisierung können nur Konzerne. Falsch gedacht. Begrüßungs-E-Mails, Geburtstagsrabatte, Warenkorberinnerungen oder „Wir-vermissen-dich“-Kampagnen lassen sich mit wenig Aufwand aufsetzen und dann automatisieren.

Wichtig ist auch die Wahl des Kanals. Bei einer Umfrage unter unseren Kund*innen kam heraus, dass E-Mails weiterhin die wichtigste Kommunikationsebene sind, aber WhatsApp stärker wird. Denn während E-Mails im Schnitt eine Öffnungsrate von 20 Prozent erreichen, liegt sie bei WhatsApp-Nachrichten oft bei über 90 Prozent. Das macht den Kanal ideal für wiederkehrende Aktionen oder Community-Updates.

Ordnung ins Datenchaos

Häufig scheitert Wachstum nicht an der Idee, sondern an der Struktur. Viele junge Unternehmen jonglieren mit Excel-Listen, Newsletter-Tools und Shopdaten – aber nichts davon ist miteinander verbunden.

Tipp: Bündele alles in einem zentralen System. Fang klein, aber sauber an. Nutze klare Kennzahlen – Öffnungsrate, Wiederkaufrate, Warenkorbwert. Und lass dich von AI-Funktionen unterstützen: Tools helfen dir heute schon, Kampagnen zu planen, Betreffzeilen zu testen oder auch Inhalte zu kreieren. Wichtig ist nur: Auch die KI braucht gute Daten. Sie kann nur so schlau sein, wie dein System gepflegt ist.

Wallets – eine kluge Loyalty-Maßnahme mit hohem Effekt

Eine kluge digitale Maßnahme, um die Kund*innenbindung zu erhöhen, sind digitale Wallet-Lösungen. Sie ermöglichen es Marken, Kund*innen direkt auf dem Smartphone zu erreichen – über personalisierte Karten, Rabattcodes oder Event-Einladungen. So entsteht ein zusätzlicher Kommunikationskanal mit enormer Reichweite.

Die französische Premium-Brand The Kooples hat beispielsweise ihre Loyalty-Karten vollständig digitalisiert. Kund*innen erhalten exklusive Angebote und Updates direkt aufs Smartphone. Das Ergebnis: 89 Prozent des Umsatzes stammen von Nutzer*innen der Wallet-Card – also von der aktivsten Kund*innengruppe. Die Push-Benachrichtigungen erreichen zudem Öffnungsraten von rund 90 Prozent.

Wallet-Lösungen lohnen sich allerdings erst, wenn bereits eine feste Kund*innenbasis besteht. Sie sind zwar aufwändiger und kostenintensiver als einfache E-Mail-Kampagnen, bieten aber ein modernes, unaufdringliches Markenerlebnis im Alltag, direkt dort, wo Kund*innen ohnehin jeden Tag hinschauen: am Handy.

Mach Datenschutz zu deinem Vorteil

Datenschutz gilt oft als bürokratische Last, ist aber längst ein Wettbewerbsvorteil – zumindest im DACH-Raum. Denn Kund*innen sind heute deutlich sensibler, wenn es um ihre Daten geht und wünschen sich mehr Datentransparenz. Setzt du von Beginn an auf DSGVO-konforme Systeme und kommunizierst offen, stärkst du deine Glaubwürdigkeit. Gerade im Wettbewerb mit Global Playern sind Label wie „Hosted in Europe“ und „DSGVO-konform“ ein klarer Vorteil. Setze deshalb auf ein sauberes Set-up deiner Infrastruktur. Es wirkt professionell, schafft Vertrauen und verhindert, dass du später kostspielig umstellen musst.

KI und die Zukunft des E-Commerce

Und last, but not least, ein wichtiger Aspekt im heutigen Vertrieb: Die Welt verändert sich ständig, so auch das Online-Suchverhalten der Menschen. Um heute ein Produkt zu suchen oder empfohlen zu bekommen, fragen wir LLLMs wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Für Marken heißt das: Sie müssen nicht nur im Suchindex, sondern auch im Wissensraum dieser Systeme stattfinden. Das gelingt nur, wenn ihre Inhalte hochwertig, aktuell und maschinenlesbar sind – also nicht nur Werbung sind, sondern echten Mehrwert generieren.LinkedIn-Posts, fundierte Blogbeiträge, Produktstories oder Use Cases auf der Website spielen hier eine zentrale Rolle. KI-Systeme analysieren solche Inhalte, zitieren sie oder nutzen sie, um Empfehlungen auszusprechen. Produzierst du konstant relevanten Content, wirst du künftig auch über KI gefunden und nicht nur über Google.

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Pitchen impossible?

Strategien, Tipps und To-dos: Wie du dein Publikum beim Pitchen oder im Kund*innengespräch auf Englisch leichter für dich und deine Sache gewinnst.

Als gebürtiger Amerikaner lief mein erster Pitch auf Deutsch im Jahr 2013 nicht nach Plan. Stell dir vor: Sechs fremde Menschen schauen dich erwartungsvoll an und warten auf eine Botschaft, die ihr Unternehmen nachhaltig beeinflussen könnte. Und in diesem Moment denkst du nur daran, wie du verhindern kannst, dass deine Hände so stark schwitzen. Mitten in deiner Präsentation hast du einen Blackout. So liefen meine ersten beiden Pitches. Ich war unglaublich nervös, und mir wurde klar, dass mein Traum von einem erfolgreichen Unternehmen schneller enden würde als erwartet.

Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Situation getan hätte: Ich schrieb mich in Deutschkurse ein, kaufte Bücher wie „Deutsch für Dummies“ und schloss mich Übungsgruppen in der Bibliothek an. Zwar machte ich Fortschritte, doch meine Angst, in einem beruflichen Umfeld Deutsch zu sprechen, blieb bestehen. Also begann ich, solche Situationen zu vermeiden. Aber tief in mir drin sagte der Amerikaner immer wieder: „Wenn andere es schaffen, warum nicht auch du?“

In der Welt der Kommunikation gibt es den bekannten Satz: „Du bist nur so gut, wie du dich ausdrücken kannst.“ Es gibt viele Menschen mit beeindruckendem Lebenslauf, die ihre Stärken während einer Präsentation aber nicht vermitteln können. Dann sehen sie, wie weniger kompetente Personen Deals abschließen oder Beförderungen erhalten, die eigentlich ihnen hätten zustehen sollen. Ich war einer von ihnen.

Nach unzähligen Stunden der Recherche, des Coachings und der Weiterbildung erkannte ich, dass Vokabeln zwar wichtig sind, es aber fünf weitere Elemente gibt, die entscheidend sind, um den richtigen Eindruck von dir und deinem Unternehmen in einer dir fremden Sprache zu hinterlassen.

Sechs Schlüssel, die du für einen erfolgreichen Pitch auf Englisch berücksichtigen solltest

1. Verschaffe dir echte Klarheit

Bevor du denkst, dass du mehr Vokabeln brauchst – halte kurz inne. Werde dir zunächst über deine Botschaft klar. Sobald du genau weißt, was du sagen willst, überlege dir, warum es für dein Publikum relevant ist: Wie wird es sich fühlen? Was wird es mit deiner Botschaft anfangen?

Ein Kunde von mir, der bei einer der führenden Automarken in Deutschland arbeitet, musste eine Fabrik in Asien von einer Zusammenarbeit überzeugen. Als wir seine Präsentation durchgingen, konnte er seine überzeugenden Argumente nicht klar formulieren und sagte: „Ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen soll.“ Meine Antwort: „Dann sag es auf Deutsch.“ Aber auch das viel ihm schwer. Das ist nicht ungewöhnlich und lässt sich leicht beheben. Wir identifizierten die Kernbotschaft jeder Folie, was zur Erreichung seines Ziels beitrug.

Wann immer du deine Botschaft vermittelst, stelle den Wert für deine Zuhörenden in den Mittelpunkt. Spare dir das Beste nicht für den Schluss auf, beginne mit dem größten Nutzen für dein Publikum. Wie identifizierst du den größten Wert? Denke an das Hauptproblem deines Kunden bzw. deiner Kundin und sprich es gleich am Anfang an, damit deine Zuhörenden sofort erkennen, dass du ihre Herausforderung verstehst. Denk daran: Niemand interessiert sich für dich, solange ihm/ihr nicht klar ist, dass du dich zuerst für ihn/sie interessierst. Zeige das von der ersten Sekunde an.

2. Halte es einfach

Die Zeit der ausgefallenen Wörter oder komplizierten Sätze ist vorbei. Wenn du in Europa auf Englisch präsentierst, dann sprichst du häufig mit Nichtmuttersprachler*innen. Mach es ihnen leicht, deine Botschaft zu verstehen – sie sehen dich bereits als Expert*in an; sonst würdest du nicht vor ihnen stehen.

Auch einer meiner Anfangsfehler war es, so klingen zu wollen, als ob ich gut Deutsch könnte. Aber meine falsche Aussprache und meine Unsicherheit vermittelten genau das Gegenteil. Heute konzentriere ich mich darauf, eine klare und einfache Botschaft zu vermitteln, die leicht zu verstehen ist – und ich helfe meinen Kund*innen, dasselbe zu tun. Überlege mal: Würdest du einen hochkomplexen Pitch mit ausgefallenen Wörtern bevorzugen oder möchtest du sofort wissen, wie diese Person dein Problem auf die effektivste Weise lösen kann?

3. Zeige Selbstvertrauen

Selbstvertrauen kommt von Kompetenz. Es reicht nicht aus, deine Inhalte und das Vokabular zu kennen, du benötigst gezielte Praxis in realistischen Situationen. Deshalb haben meine anfänglichen Deutschkurse für mich nicht funktioniert.

Eine meiner Kundinnen – eine IT-Abteilungsleiterin – war so nervös, ihr umfangreiches Wissen auf Englisch zu teilen, dass sie in Meetings lieber schwieg. Überlege kurz: Welchen Eindruck hat sie hinterlassen? Ich erspare dir das Raten: Es war Unsicherheit. Das hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können, denn sie ist äußerst kompetent in geschäftlichen Angelegenheiten und emotionaler Intelligenz.

Wir arbeiteten daran, ihre Ideen online, persönlich und auf der Bühne zu präsentieren, wobei wir einige der Techniken verwendeten, die du hier liest. Das Ergebnis? Sie erzielte die höchste Führungsbewertung in der Geschichte ihrer Abteilung – unter mehr als 500 Mitarbeitenden. War ich das? Natürlich nicht. Die Kompetenz hatte sie doch schon und musste nicht weiter aufgebaut werden – vielmehr wurde ihr Selbstvertrauen gestärkt, um ihr die Angst zu nehmen.

Nervosität hindert dich daran, all deine Sinne zu nutzen, um dein Umfeld richtig zu deuten. Hinweise wie Körpersprache oder Mikroausdrücke von Zuhörenden helfen dir dabei, deine Botschaft effektiver zu vermitteln. Es geht nicht darum, jedes Signal auswendig zu lernen, sondern einfach darum, das Bewusstsein zu bewahren, damit du deine Kommunikation basierend auf dem anpassen kannst, was du beobachtest.

Beispiel: Wie sieht ein skeptischer Mensch im Vergleich zu jemandem aus, der das liebt, was du sagst?

4. (Er-)Kenne deine APES (Kommunikationsstile)

Während meiner ersten Geschäftsgespräche fühlte ich mich von direkten Fragen und Meinungsverschiedenheiten potenzieller Kund*innen angegriffen. Ich war mir der unterschiedlichen Kommunikationsstile nicht bewusst. Während ich in einem freundlichen und einflussnehmenden Stil auftrat, begegneten sie mir sehr analytisch und direkt – komplette Gegensätze, wenn es um Verhandlungen und große Deal-Breaker geht.

Meine Erfolge in Gesprächen verbesserten sich, als ich lernte, Kommunikationsstile zu identifizieren und meine Präsentationen entsprechend anzupassen. Sowohl deinen eigenen Kommunikationsstil als auch den der anderen zu kennen, ist während der Vorbereitung und Präsentationen entscheidend. Eine meiner größten Entdeckungen während des Coachings: Persönlichkeit ist nur eine Reihe von Denkmustern und Gewohnheiten, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden – und wir haben die Macht, zu ändern, wie wir denken, handeln und fühlen.

Deshalb lehre ich diese vier Typen als Kommunikationsstile, nicht jedoch als feste Persönlichkeiten, wie es traditionelle Modelle oft tun:

1. direkt,

2. einflussnehmend (Influencer*in),

3. analytisch und

4. beständig (Steady).

Das Verständnis dieser Stile wird dir helfen, überall Vertrauen aufzubauen.

5. Buchstaben sind kein Essen – verschlucke sie nicht

Während jeder unterschiedliche Sprachkenntnisse besitzt, ist die Aussprache etwas, an dem wir alle arbeiten können. Beim Deutschsprechen zum Beispiel wird der Kiefer weniger bewegt als beim Sprechen auf Englisch. Ein großartiger Tipp zur Verbesserung der englischen Aussprache ist, deinen Kiefer zu entspannen und Vokallaute zu übertreiben, indem du deinen Mund weiter öffnest als gewöhnlich. Das verbessert die Verständlichkeit enorm. Übe nicht vor Kolleg*innen, sie müssen nicht wissen, was du tust.

Eine Technik auf höherem Niveau beinhaltet das Betonen wichtiger Teile eines Satzes, indem du vor wichtigen Wörtern eine Pause einlegst oder sie in einer anderen Lautstärke sprichst. Hierzu ein Beispiel:

1. The DOG ate the toy.

2. The dog ATE the toy.

3. The dog ate the TOY.

Bemerkst du, wie sich die Bedeutung verschiebt, je nachdem, welche Wörter betont werden? Stell dir vor, dass du Englisch sprichst, als würdest du ein Lied singen – verwende lange und kurze „Melodien“, um deine Zuhörer*innen zu fesseln.

6. Töte den Perfektionismus

Vergiss nicht: Menschen kaufen von denen, die sie mögen und denen sie vertrauen – nicht von Perfektionist*innen, die zu sehr versuchen, ihre Fehler zu verbergen. Wenn du zu sehr versuchst, perfekt zu erscheinen, verlierst du deine Authentizität; genau diese macht dich jedoch besonders.

Konzentriere dich stattdessen darauf, echtes Interesse an den Bedürfnissen anderer zu zeigen – nicht, indem du sie wie Übermenschen behandelst oder über schlechte Witze lachst, sondern, indem du ihre tieferen Anliegen ansprichst.

Eine großartige Möglichkeit, Perfektionismus zu überwinden, sind Visualisierungsübungen: Setze dich an einen ruhigen Ort, schließe die Augen und übe mental Schritt für Schritt deinen Vortrag. Olympische Athleten verwenden diese Technik routinemäßig; sie ist Teil des Aufbaus mentaler Stärke unter Druck.

Beachte: Deine Aufgabe ist es nicht, deinen Zuhörenden zu beweisen, dass sie falsch liegen. Stelle dein eigenes Ego hinten an. In manchen Fällen werden sie dir völlig widersprechen.

Wenn es eine Sache gibt, an die ich dich erinnern möchte, dann ist es, dass Selbstvertrauen durch Kompetenz kommt, aber nur durch zielgerichtetes Üben.

Ich weiß, wie es ist, sich unsicher zu fühlen, wenn man eine Fremdsprache im Job spricht – besonders wenn man Wert darauf legt, es gut zu machen. Aber mich daran zu erinnern, dass ich es geschafft habe und heute anderen genau dabei helfe, motiviert mich. Und allein schon, es zu versuchen, kann den Tag eines/einer anderen verbessern. Das lohnt sich immer.

Also: Wage den Sprung ins kalte Wasser. Wenn andere es können, warum nicht auch du?

Der Autor Jeury Tavares hilft als erfahrener Executive Coach Führungskräften, kulturelle Unterschiede zu überbrücken, die Teamleistung zu steigern und selbstbewusst auf Englisch zu kommunizieren.

Online unsichtbar?

Basics für Gründer*innen: Wie du deine Zielgruppe online effektiv erreichst und mit welchen Tools du die Sichtbarkeit deiner Website gezielt steigern kannst.

Viele Gründer*innen kämpfen damit, ihre Zielgruppe (auch) online zu erreichen. Wer es dabei versäumt, seine Kund*innen gezielt über Suchmaschinen anzusprechen, verschenkt enormes Potenzial. Um online sichtbar zu werden, braucht es zu Beginn kein großes Budget, sondern vor allem ein tiefgreifendes Verständnis für die eigene Zielgruppe. Mit diesem Wissen und den richtigen Tools lässt sich eine fundierte Online-Strategie entwickeln und die Sichtbarkeit Schritt für Schritt steigern.

1. Der wichtigste Schritt: Die eigene Zielgruppe kennen

Ob es um SEO, Paid Media oder Social Media geht – wenn du nicht weißt, wen du erreichen willst, verpufft jede Maßnahme. Es gilt: erst verstehen, dann vermarkten. Folgende Fragen helfen dir dabei: „Welche Herausforderungen hat mein(e) Kund*in und wie kann ich sie lösen? Was möchte mein(e) Kund*in unbedingt erreichen und wieso möchte er/sie dafür mein Produkt nutzen?“ Nur wer die Bedürfnisse und Pain Points seiner Kund*innen kennt, kann diese auch online gezielter ansprechen – ohne Streuverluste.

Tipps, um ein tiefes Verständnis für die eigene Zielgruppe zu entwickeln:

- Erstelle Buyer Personas: Wer genau ist dein(e) Wunschkund*in? Was braucht diese Person, wo informiert sie sich und welche Sprache spricht sie? Welche Probleme hat deine Zielgruppe und wie löst du diese?

- Sprich mit echten Menschen: Führe drei bis fünf Gespräche mit potenziellen oder bestehenden Kund*innen, um ihre Bedürfnisse genauer zu verstehen.

- Nutze Tools wie Google Trends, ChatGPT, AnswerThePublic oder Ubersuggest, um typische Fragen und Suchbegriffe herauszufinden.

2. Die Website als digitale Basis – SEO von Anfang an mitdenken

Die Website ist mehr als nur deine Visitenkarte – sie ist deine zentrale Anlaufstelle. Damit sie jedoch gefunden wird, muss sie suchmaschinenoptimiert sein. 99 Prozent aller Kund*innen, die mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, starten mit einer Google Suche. Das gilt auch, wenn sie über eine Empfehlung, Anzeige oder ein persönliches Treffen aufmerksam werden: Sie schauen stets online, wer hinter dem Unternehmen steckt und was es macht.

So kannst du SEO nutzen:

- Recherchiere passende Keywords: Nutze Tools wie Ubersuggest, Sistrix, Seobility oder den Google Keyword Planner.

- Optimiere jede Seite auf ein Haupt-Keyword: z.B. „Finanzberatung für Start-ups“ statt „Leistungen“.

- Achte auf technische Basics: schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung, klare Seitenstruktur, sprechende URLs (z.B. „/startup-beratung“ statt „/seite-1“).

- Greife die Probleme deiner Zielgruppe auf und zeige ihr auf, wie du sie mit deinem Produkt deiner Dienstleistung löst.

Tipp: Mit der Google Search Console erkennst du, über welche Suchbegriffe Besucher*innen bereits auf deine Website gelangt sind und wo noch Potenzial liegt.

3. Content mit Mehrwert: Sichtbarkeit durch Relevanz

Content ist nicht gleich Content. Wer Sichtbarkeit aufbauen will, muss Inhalte liefern, die der Zielgruppe weiterhelfen: informativ, praxisnah und gut lesbar. Es ist wichtig, nicht einfach eine Content-Masse mit KI-Tools zu erstellen, sondern wirklich auf den Nutzen für die Zielgruppe im Zusammenhang mit dem eigenen Angebot/Produkt einzugehen. Es ist besser, weniger Content mit echtem Mehrwert zu erstellen, statt Masse, die keine Relevanz hat.

So erstellst du Content mit Mehrwert:

- Entwickle eine Content-Strategie, die auf die Fragen, Bedürfnisse und Probleme deiner Zielgruppe eingeht.

- Erstelle Evergreen-Content: z.B. „10 Tipps für die Nutzung von Produkt XY“ oder „So funktioniert Google My Business für lokale Sichtbarkeit“.

- Nutze unterschiedliche Inhaltsformate: Blogartikel, Schritt-fürSchritt-Guides, Branchen-News oder Infografiken.

4. Social Media gezielt nutzen – statt überall ein bisschen

Social Media ist ein starker Hebel für digitale Sichtbarkeit, wenn du weißt, wo deine Zielgruppe aktiv ist und welche Inhalte sie dort sehen möchte. Ein Unternehmen muss nicht überall präsent sein, sondern dort, wo sich die eigene Zielgruppe aufhält. Für ein B2B-Business ist LinkedIn sinnvoller als Meta. Start-ups, die mit D2C-Produkten handeln, erreichen ihre Zielgruppe hingegen eher auf Meta oder TikTok.

Tipps zur Social-Media-Nutzung:

- Wo ist deine Zielgruppe wirklich unterwegs? Wo informiert und wo kauft sie?

- Wähle ein bis zwei passende Plattformen aus: für B2B z.B. LinkedIn, für visuelle Themen Instagram oder TikTok.

- Entwickle einen regelmäßigen Posting-Rhythmus.

Soziale Medien bringen nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen, wenn du authentisch bleibst. Sei realistisch bei der Planung: Nutze lieber nur einen Kanal, dafür aber richtig.

5. Google Ads: Planbare Performance für dein Business

Google Ads liefert Start-ups, die wissen, wonach ihre Zielgruppe sucht und welche Begriffe wirklich konvertieren, sofortige Sichtbarkeit. Für Google Ads benötigst du eine klare Strategie und eine Zielseite, die überzeugt. „Einfach nur“ eine Kampagne zu starten und Budget einzusetzen, bringt selten den gewünschten Erfolg. Im B2B-Bereich lohnen sich Keywords rund um Beratung, Dienstleistung oder Softwarelösungen, bei D2C-Produkten Keywords rund um Produktsuchen oder Markenvergleiche.

Erste Schritte für Google Ads:

- Starte mit fünf bis zehn konkreten Suchbegriffen, die direkt zu deinem Angebot passen.

- Setze ein kleines Tagesbudget ein und teste gezielt verschiedene Anzeigentexte.

- Nutze Conversion-Tracking, um zu sehen, welche Anzeige wirklich Verkäufe generiert.

Wichtig: Starte schlank, teste, lerne und optimiere regelmäßig. Such dir Profis, wenn du dabei Hilfe benötigst.

Google Ads ist kein Selbstläufer, aber ein starker Turbo, wenn du gezielt damit arbeitest. Wichtig: Nicht der Klick zählt, sondern das Ergebnis.

Die richtigen Tools für mehr digitale Sichtbarkeit

Um die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen, gibt es viele Tools. Gründer*innen stellen sich oft die Frage, welche davon sie wirklich brauchen. Hier sind die wichtigsten Basic-Tools, die deine digitale Sichtbarkeit steigern helfen:

- Google Search Console zeigt dir, wie Google deine Seite sieht, inklusive Fehlern, Rankings und Klicks.

- Google Analytics 4 analysiert das Nutzungsverhalten: Wer kommt, bleibt und konvertiert?

- Seobility für Keyword-Recherchen und SEO-Einblicke.

- Google Keyword Planner: Hier kannst du, ohne Ads zu schalten, Prognosen und historische Daten für Keywords abrufen und so Keywords analysieren.

Ein regelmäßiger Blick in diese Tools lohnt sich, denn die dort enthaltenen Daten helfen dir, bessere Entscheidungen für deinen zukünftigen Content und geplante Kampagnen zu treffen.

Sichtbarkeit ist kein Zufall

Digitale Sichtbarkeit entsteht, wenn du genau weißt, wen du ansprechen willst, relevante Inhalte produzierst und die richtigen Tools einsetzt. Als Einsteiger*in kannst du klein, aber mit Strategie starten und anschließend regelmäßig optimieren. Es gilt: Wer mehr Zeit als Geld hat, fokussiert sich auf SEO und Content. Wer mehr Geld als Zeit hat, investiert in Anzeigen.

Die Autorin Katharina Vogt ist Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Ihr Spezialgebiet ist das suchmaschinenbasierte Marketing.

SEO-Strategie für TikTok

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie du gezielt mehr Sichtbarkeit und Reichweite via TikTok generieren kannst.

Für Gründer*innen und junge Unternehmen ist Sichtbarkeit entscheidend für den Erfolg. In der digitalen Welt, die von unzähligen Inhalten überflutet wird, reicht es nicht mehr aus, großartige Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Es ist unerlässlich, gefunden zu werden. Während Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Google vielen bereits bekannt ist, verändert sich die Landschaft der Online-Suche rasant.

Eine Plattform, die hier zunehmend an Bedeutung gewinnt und besonders für die Generation Z zur ersten Anlaufstelle für Suchen wird, ist TikTok. Ursprünglich als reine Unterhaltungs-App bekannt, hat sich TikTok in den letzten Jahren zu einer mächtigen Suchmaschine entwickelt. Für Start-ups bietet dies die Chance, die Zielgruppe direkt und organisch zu erreichen. Doch wie funktioniert SEO auf TikTok? Und wie lassen sich diese Mechanismen nutzen, um Inhalte prominenter zu platzieren und Reichweite massiv zu steigern?

Dieser Leitfaden bietet dir umfassende Einblicke und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit einer intelligenten TikTok-SEO-Strategie deine Unternehmensziele zu erreichen.

Was ist TikTok-SEO und warum ist es so wichtig?

Im Kern geht es bei TikTok-SEO darum, Inhalte – insbesondere Videos – so zu optimieren, dass sie in der TikTok-Suche und auf der „Für dich“-Seite (FYP) besser auffindbar sind. Es handelt sich um die Kunst, den TikTok-Algorithmus und die Suchfunktionen der Plattform zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Videos zu erhöhen und die richtigen Nutzer*innen anzusprechen.

Im Gegensatz zur traditionellen Google-SEO, die auf Websites und Textinhalten basiert, konzentriert sich TikTok-SEO auf visuelle Inhalte, gesprochene Keywords und Hashtags innerhalb der App. Dies ist von unschätzbarem Wert für junge Unternehmen:

Direkter Zugang zu jungen Zielgruppen: TikTok ist die Heimat der Gen Z und vieler junger Millennials. Gehören diese zu deiner Zielgruppe, ist TikTok unverzichtbar.

Organisches Wachstumspotenzial: Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ermöglicht es, organische Reichweite zu erzielen, ohne sofort große Summen in TikTok Ads investieren zu müssen. Das ist besonders für Start-ups mit begrenztem Marketingbudget attraktiv.

Steigende Bedeutung als Suchmaschine: Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Informationen, Produktbewertungen, Tutorials und Inspirationen zu suchen.

Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Viele Unternehmen haben TikTok-SEO noch nicht vollständig auf dem Schirm. Wer frühzeitig eine solide Strategie implementiert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Ja, TikTok ist wertvoll für SEO, besonders angesichts der steigenden Nutzung der Plattform als Suchmaschine und der Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Zielgruppe. Mit den richtigen Techniken lässt sich SEO auf TikTok betreiben und können Inhalte optimiert werden.

Warum sich die Art der Suche verändert

Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. Die Plattform bietet visuelle, oft kurzweilige und unterhaltsame Antworten. Ein 60-sekündiges Video, das Schritt für Schritt zeigt, wie ein Rezept funktioniert, ist oft intuitiver und ansprechender als ein langer Blogbeitrag. Dies gilt auch für Anleitungen, Produktdemos und Lifestyle-Tipps.

Für Start-ups bedeutet dies: Potenzielle Kund*innen suchen aktiv nach Angeboten. Wenn Inhalte für diese Suchanfragen optimiert sind, lässt sich Expertise in der Nische positionieren und direkt in den Suchergebnissen der Plattform erscheinen. Es geht nicht mehr nur darum, dass Videos auf der FYP erscheinen, sondern auch darum, dass sie gefunden werden, wenn gezielt danach gesucht wird.

Der Algorithmus entschlüsselt: Wie Videos gefunden werden

Der TikTok-Algorithmus ist das Herzstück der Plattform und entscheidet, welche Videos Nutzer*innen auf ihrer FYP angezeigt werden und welche in den Suchergebnissen erscheinen. Zu verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist der Schlüssel zur Steigerung der Sichtbarkeit. Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, jedem/jeder Nutzer*in personalisierte Inhalte bereitzustellen und berücksichtigt folgende Rankingfaktoren:

User Interactions

Dies ist der wichtigste Faktor. Der Algorithmus lernt aus dem Nutzungsverhalten und hinterfragt:

- Abgeschlossene Wiedergabe (Watch Time): Wird ein Video bis zum Ende angesehen? Es gilt: Langes Wiedergabeverhalten signalisiert hohe Relevanz und Engagement.

- Wiederholte Wiedergabe: Wird ein Video mehrmals angesehen?

- Likes, Kommentare, Shares: Diese liefern direkte Signale für Beliebtheit und Relevanz.

- Folgt ein(e) Nutzer*in dem Profil, nachdem er/sie ein Video gesehen hat?

- Nutzt ein(e) Nutzer*in den Sound oder teilt das Video auf anderen Plattformen?

Video Information

Dies sind Signale, die gesetzt werden können, um dem Algorithmus zu helfen, Inhalte zu verstehen:

- Keywords: Wörter und Phrasen im Videotitel, in den Bildunterschriften (Captions) und im gesprochenen Text (Voiceover).

- Hashtags: Relevante Hashtags helfen, den Kontext der Inhalte zu erfassen.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können Reichweite erhöhen, wenn sie zum Thema passen.

- Visueller Inhalt: Der Algorithmus kann auch den visuellen Inhalt analysieren, um Themen und Objekte zu erkennen.

Device & Account Settings

Diese Faktoren sind weniger direkt beeinflussbar:

- Spracheinstellung des/der Nutzer*in.

- Standort des/der Nutzer*in.

- Gerätetyp.

- Bevorzugte Inhaltskategorien des/der Nutzer*in.

Der TikTok-Algorithmus versucht, eine Balance zwischen Inhalten von Accounts, denen Nutzer*innen folgen, und neuen, potenziell interessanten Inhalten zu finden. Die Aufgabe besteht darin, dem Algorithmus durch optimierte

Videoinformationen und Engagement-Faktoren möglichst viele positive Signale zu geben, damit passende Zielgruppen angesprochen werden – sowohl auf der FYP als auch in den Suchergebnissen. Die Plattform zeigt passende Videos durch die Analyse von Nutzer*innenverhalten und Videoinformationen.

TikTok-SEO-Strategie: Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit

Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Hier sind die wichtigsten Schritte, um Videos für die TikTok-Suche zu optimieren und die Reichweite systematisch zu steigern.

1. Keyword-Recherche: Die Basis der Strategie

Ähnlich wie bei Google-SEO beginnt alles mit der Keyword-Recherche. Auf TikTok unterscheidet sich diese jedoch. Es wird nicht nur nach textbasierten Suchbegriffen, sondern auch nach „Sprach-Keywords“ und Themen gesucht, die die Zielgruppe verwendet:

- Nutzung der Suchleiste: Suche direkt in der TikTok-App nach Keywords, die mit dem Unternehmen oder der Nische zu tun haben. Die Auto-Vervollständigungsfunktion zeigt beliebte und relevante Suchanfragen an. Diese sind wertvoll. Beispiel: Ein Start-up für nachhaltige Mode könnte Begriffe wie „nachhaltige Mode Tipps“ oder „eco-friendly brands“ verwenden.

- Analyse von Top-Videos: Erfolgreiche Videos in der Nische analysieren. Welche Keywords und Hashtags verwenden diese Content Creator in Captions, Titeln und Voiceovers?

- User*in-Intention bedenken: Wonach sucht ein(e) TikTok-Nutzer*in? Anleitung, Inspiration, Produktinformationen oder Unterhaltung? Inhalte sind an diese Intention anzupassen.

- Google Trends und andere Tools: Auch wenn es um TikTok geht, können Google Trends und andere Tools helfen, saisonale oder allgemeine Trendthemen zu identifizieren, die adaptiert werden können.

- Nischenbezug behalten: Wähle wichtige Keywords, die für das Start-up spezifisch sind. Bei Software für Grafikdesigner*innen sollen beispielsweise Keywords angesprochen werden, die diese Zielgruppe betreffen.

2. Optimierung der Videos für die Suche

Mit einer Liste relevanter Keywords geht es darum, diese strategisch in die TikTok-Videos zu integrieren. Das sind die Schlüsselelemente:

- Keywords im Videotitel und in den Captions (das wichtigste Textfeld): Keywords und Long-Tail-Keywords werden natürlich in den ersten Sätzen der Bildunterschrift platziert. Die maximale Zeichenanzahl für Captions ist erhöht, diesen Platz gilt es, sinnvoll zu nutzen. Vermeide Keyword-Stuffing.

- Hashtags richtig nutzen: Hashtags sind essentiell für TikTok. Sie kategorisieren das Video und helfen Nutzer*innen, verwandte Inhalte zu finden.

- Voiceover und Text-Overlay: TikTok transkribiert gesprochene Inhalte. Das bedeutet, dass Keywords im gesprochenen Text erkannt werden. Plane Video-Skripte so, dass wichtige Keywords enthalten sind. Verwende Text-Overlays, um Keywords und Phrasen hervorzuheben.

- Videoinhalte: Der Algorithmus analysiert auch den visuellen Inhalt. Qualitativ hochwertige Videos signalisieren wertvollen Inhalt.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können die Reichweite erhöhen. Wähle Sounds, die zum Videoinhalt passen.

- Geotagging: Nutze bei lokalem Bezug das Geotagging, um den Standort hinzuzufügen.

- Call to Action (CTA): Fordere Zuschauer*innen durch Kommentare oder Fragen zur Interaktion auf. Das erhöht das Engagement.

3. Profil optimieren: Der erste Eindruck zählt

Das TikTok-Profil ist die digitale Visitenkarte und ein wichtiger SEO-Faktor:

- Profilbild und Name: Das Profilbild sollte professionell und wiedererkennbar sein. Der Name sollte relevante Keywords oder den Namen des Start-ups enthalten.

- Bio-Optimierung: Die Bio bietet Platz, um kurz zu beschreiben, wer man ist und welche Vorteile angeboten werden. Beziehe wichtige Keywords ein. Füge einen Link zur Website oder zu anderen Social-Media-Kanälen hinzu, um den Traffic von TikTok auf andere Plattformen zu lenken.

4. Engagement fördern: Der Algorithmus liebt Interaktion

Engagement ist der Treibstoff für den Algorithmus. Je mehr Interaktionen Videos erhalten, desto höher schätzt der Algorithmus die Relevanz der Inhalte ein:

- Interaktion mit der Community: Beantworte Kommentare und baue Fragen in deine Videos oder Captions ein. Dies fördert das Engagement und schafft eine loyale Community.

- Duette und Stitches nutzen: Interagiere mit den Inhalten anderer Creator*innen. Das erhöht die Reichweite, indem auf etablierte Inhalte aufgebaut wird.

- Trends oder Challenges starten: Initiiere eigene Challenges oder Trends, sofern passend. Dies bietet hervorragende Möglichkeiten, nutzer*innengenerierte Inhalte zu fördern.

Profi-SEO-Tipps für maximale Reichweite

Um die TikTok-SEO-Strategie zu verfeinern und das volle Potenzial auszuschöpfen, gibt es weitere Hebel:

Regelmäßigkeit und Konsistenz

Der Algorithmus bevorzugt Accounts, die regelmäßig neue Inhalte posten. Konsistenz signalisiert Engagement und Relevanz. Ein realistischer Veröffentlichungsplan ist hierbei wichtig.

Analyse der Performance

TikTok bietet robuste Analyse-Tools für Business-Accounts. Diese Daten helfen dir bei der kontinuierlichen Optimierung:

- Video-Performance: Welche Videos schneiden am besten ab? Was ist gemeinsam? Keywords, Hashtags, Themen, Formate analysieren.

- Traffic-Quellen: Woher kommen die Zuschauer*innen? Diese Informationen helfen, die SEO-Anstrengungen zu verfeinern.

- Publikumsdaten: Wer sind die Zuschauer*innen? Diese Daten helfen, die Inhalte besser anzupassen. Die Analyse der Daten zeigt, was ankommt, und ermöglicht Anpassungen der zukünftigen TikTok-Inhalte.

- Trends clever nutzen: Verständnis und Adaption aktueller Trends sind entscheidend.

- Identifikation: Achte auf „Trend-Sounds“ und beliebte Hashtags.

Cross-Promotion

Es empfiehlt sich, andere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um die TikTok-Präsenz zu stärken. Dies lenkt „neue Augen“ auf deine Inhalte.

A/B-Testing

Experimentiere mit verschiedenen Videotiteln, Captions oder Hashtag-Kombinationen. A/B-Testing zeigt, was am besten funktioniert.

Qualität vor Quantität

Die Qualität der TikTok-Videos sollte vor deren Quantität gehen. Gut produzierte, informative und unterhaltsame Videos performen besser.

Häufig gestellte Fragen zu TikTok-SEO

Ist SEO für Social Media ein Ding?

Ja! Früher wurde SEO fast ausschließlich mit Google und Websites in Verbindung gebracht. Doch Social Media, allen voran TikTok, wird zunehmend zur Suchmaschine, womit „Social- Media-SEO“ immer relevanter wird. Inhalte müssen auf jeder Plattform für deren interne Suchfunktionen und Algorithmen optimiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Google-SEO und TikTok-SEO?

Beide zielen darauf ab, Sichtbarkeit zu steigern, jedoch gibt es Unterschiede:

- Inhaltsformat: Google-SEO fokussiert auf Text, Bilder und traditionelle Webseiten. TikTok-SEO dreht sich um kurze, vertikale Videos und gesprochene Inhalte.

- Suchintention: Auf Google werden oft detaillierte Informationen gesucht, auf TikTok visuelle Anleitungen oder schnelle Produkt-Demos.

- Algorithmusfaktoren: Google bewertet Backlinks, während TikTok die Wiedergabezeit, Interaktion und Video-Informationen berücksichtigt.

Wie lange dauert es, bis TikTok-SEO Ergebnisse zeigt?

Im Vergleich zu Google-SEO können auf TikTok oft schneller erste Ergebnisse gesehen werden, da die Plattform darauf ausgelegt ist, neuen Inhalten schnell eine Chance zu geben. Kontinuität und Analyse sind jedoch entscheidend. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis eine signifikante Steigerung der Sichtbarkeit erreicht wird.

Fazit: Eine Chance für Start-ups

TikTok-SEO ist eine essenzielle Strategie für Start-ups, die in der heutigen digitalen Landschaft erfolgreich sein wollen. Durch systematische Optimierung der TikTok-Videos und des Profils für die interne Suche und den Algorithmus lässt sich die Sichtbarkeit und Reichweite steigern, oft ohne großen Budgeteinsatz.

Der Autor Julian Strote ist Geschäftsführer der auf Digital-Marketing-Strategien spezialisierten rankeffect digital GmbH aus München.

Design your Impact

Warum visuelles Branding der Gamechanger für (junge) Marken ist.

Wenn du die Chance hättest, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu fotografieren. Was würdest du machen?

Wie würdest du die Spieler inszenieren, die tausendfach abgelichtet werden, wenig Zeit und Geduld für die „Kunstform Fotografie“ haben und unter ständiger Beobachtung und Kritik stehen?

Diese Frage hatte sich die Redaktion des Magazins gestellt, für das ich vor Jahren gearbeitet habe. Unsere Antwort war: Wir buchen einen der berühmtesten Fotografen der Welt – der immerhin auch bekennender Fußballfan ist – und lassen ihn mal machen. Mit seinem Smartphone. Auf dem wuseligen Press Day im Stadium. On the fly. Neben einem Heizpilz.

Es folgte eine lange Produktionsgeschichte, aber um sie kurz zu machen: Das Ergebnis (der Fotos) war verheerend. Nicht so sehr für die Bildredaktion, die die schnappschussartigen Fotos mehr als Kunst auf einer Meta-Ebene gesehen hatte, sondern für die Leser*innen. Diese wollten partout nicht mit dem „visuellen Konzept“ mitziehen und ihre Stars lieber in gewohnt lässigen, inszenierten Posen sehen. Jogi Löw neben einem Heizpilz lehnend, war ihnen irgendwie zu grotesk. Kurzum, es kam nicht gut an.

Die Lehre, die ich damals als Bildredakteurin daraus gezogen habe, war nicht, dass wir aufhören sollten, uns gewagte Bildkonzepte auszudenken, sondern die Erkenntnis, dass die Empfänger*innen (Leser*innen, Kund*innen, die Öffentlichkeit per se) nicht adäquat abgeholt wurden. Diese spezielle Meta-Ebene und Schnappschuss-Ästhetik des Fotografen war offensichtlich nicht allen bekannt oder zugänglich und sollte entsprechend mit einer kurzen einleitenden Erklärung zum erdachten Konzept verbunden sein – was in diesem Fall fehlte. Vielleicht hätten es dann mehr Menschen zu schätzen gewusst, dass unsere Fotos aus einem bewusst gewählten anderen Blickwinkel entstanden sind und sich vom polierten, inszenierten Image der Fußballer abheben sollten.

Wieso erzähle ich das? Einzelne Bilder können für sich stehen, aber Bildwelten haben meistens einen konzeptionellen, durchdachten Ansatz und diesen zu entwickeln, in einen kohärenten Kontext (einer Marke, eines Unternehmens, einer Story) zu stellen und Begeisterung für spannende Perspektiven zu schaffen, ist die große Herausforderung.

Von Eilmeldungen zur Markenbotschaft – meine Reise

Ich komme ursprünglich aus dem redaktionellen Storytelling und habe jahrelang bei renommierten Bildagenturen in Hamburg und New York gearbeitet. Zwischen Breaking News, Red Carpets und Krisengebieten lernte ich: Was ein gutes Bild wirklich ausmacht. Welche Motive herausstechen. Welche Geschichten haften bleiben.

Später wechselte ich in die Magazinwelt, konzipierte Fotoproduktionen mit prominenten Persönlichkeiten von Schauspielern bis Fußballerinnen und navigierte zwischen Markenimage, Kreativität und Talent Management. Vertrauen aufbauen, Komfortzonen ausloten, Bildideen mit erzählerischer Kraft umsetzen – das ist auch jetzt noch meine tägliche Herausforderung.

Heute begleite ich Unternehmen verschiedenster Branchen – von Automotive bis DeepTech – dabei, Innovationen, Teams und Produkte in authentische, visuelle Narrative zu übersetzen. Dabei arbeite ich gern interdisziplinär: Modefotograf*innen inszenieren Autos, Reportageprofis porträtieren Produkte. Solche ungewöhnlichen Pairings bringen oft überraschend starke Ergebnisse – wenn sie klug gebrieft und gezielt eingesetzt werden.

Denn eines bleibt: Als Kreative müssen wir experimentieren, mutig sein, Risiken eingehen – und Kund*innen überzeugen, diese Reise mitzugehen.

Das visuelle Wettrüsten: Warum strategisches Branding heute unverzichtbar ist

Im digitalen Zeitalter – geprägt vom Siegeszug der sozialen Medien – hat sich unsere Welt in eine visuelle Hochgeschwindigkeitsarena verwandelt. Die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, hat sich innerhalb weniger Jahre radikal verändert. Täglich werden wir mit unzähligen Bildern überflutet – schnell, flüchtig und in nahezu unendlicher Menge. Die Folge: Ein immer rasanterer Kreislauf visueller Reize.

Diese visuelle Reizüberflutung stellt Marken, Kreative und Medienunternehmen vor eine zentrale Herausforderung: Wie gelingt es, Aufmerksamkeit zu gewinnen, Emotionen zu wecken und einen unverwechselbaren visuellen Wiedererkennungswert zu schaffen – inmitten des endlosen Scrollens?

Die Antwort: durch strategisches, authentisches und intelligentes visuelles Branding.

Oder anders gesagt, durch strategische visuelle Intention. Das ist der Bereich, in dem ich als visual consultant für Marken und Unternehmen seit einigen Jahren tätig bin.

Es reicht längst nicht mehr aus, schöne Bilder zu produzieren. Entscheidend ist eine durchdachte, kohärente visuelle Strategie. Genau hier kommen Expert*innen für visuelles Branding ins Spiel. Statt einfach nur einen Fotografen zu buchen, geht es uns darum, Bildwelten zu gestalten, die auf die Markenwerte einzahlen und an jedem Touchpoint stimmig wirken.

Viele Unternehmen – insbesondere Start-ups – greifen aus Budgetgründen auf generische Stockfotos oder zunehmend auf generative KI-Visuals zurück. Verlockend? Ja. Langfristig überzeugend? Nein. Visuelles Branding ist keine Ausgabe, sondern eine Investition. Vom Pitch Deck über Social Media bis zur Karriereseite: Der visuelle Auftritt ist oft der erste Eindruck – und nicht selten der entscheidende.

Wir leben in einer Welt des ständigen Scrollens. Bildwelten entstehen und vergehen in Sekunden. Wer hier auffallen will, braucht mehr als nur schöne Grafiken oder eine saubere Website. Es braucht eine visuelle Sprache, die Klarheit schafft, Vertrauen aufbaut – und Technologie menschlich und greifbar macht.

Es gibt viele großartige Beispiele von Kreativ- und Branding-Agenturen, die erfolgreich Design Konzepte für neue Unternehmen erarbeitet oder etablierte Marken optisch neu gestaltet haben. Die Brand Consultancy Interbrand etwa, verwandelte die eher traditionelle Automotiv-Marke Bugatti in eine „hyper-luxury icon“. Mittels eines holistischen Design Ansatzs und einem multidisziplinären Team, entwickelten sie eine neue Bildwelt und Design-Linie, die auf diversen Kommunikationskanälen einsetzbar und gleichzeitig wiedererkennbar ist.

Warum Entrepreneurial Marketing am Küchentisch beginnt

Viele Gründer*innen sehen in Marketing nur die Werbetätigkeit, aber nicht die strategischen Vorteile eines ganzheitlichen Ansatzes. Warum das ein fundamentaler Denkfehler ist und wie du von Anfang an bewusst gegensteuerst, erfährst du hier.

Insbesondere in der Start-up-Welt stehen Produkt und Finanzierung im Vordergrund, Marketing wird als (noch) nicht nötig eingestuft. Das wird problematisch, wenn Gründer*Innen, vor allem von Tech-Start-ups, in der Euphorie des Anfangs Marktpotenziale über- oder die Erklärungsbedürftigkeit des Produkts unterschätzen. Marketing ist jedoch weit mehr als Werbung und sollte im Gründungskontext eine essenzielle Rolle spielen. Wer ein paar Kniffe kennt und diese bewusst in die Arbeitswoche integriert, baut von Anfang an ein sicheres Verständnis für das Marktumfeld und Kund*innenwünsche auf und erhält wertvolle Informationen für die strategische Ausrichtung.

Die 4P des Marketing-Mix zeigen, wie vielfältig Marketing ist:

- Product/Produkt: Gutes Marketing ermöglicht eine genaue Kenntnis von Kundenanforderungen, Konkurrenzprodukten und sorgt für Differenzierung.

- Price/Preis: Es erleichtert die Einschätzung, welchen Preis die Zielgruppe zu zahlen bereit ist und welche Erwartungen der Markt stellt.

- Place/Distribution: Es vereinfacht die Wahl der relevanten Kanäle, auf denen man Kunden erreicht.

- Promotion/Kommunikation: Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die Definition von effektiven Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu gewinnen.

Man kann das beste Produkt entwickeln – wenn niemand davon erfährt, wird es sich nicht verkaufen.

Gerade für Gründer*innen sind diese Themen essenziell und sollten denselben Stellenwert einnehmen wie eine fundierte Produktentwicklung und die zur Umsetzung nötige Finanzierung. Wie kannst Du das also sinnvoll angehen? Marketing ist ein funktional sehr diverses Feld: Strategie, Produktmarketing, Branding, PR, Social Media, Performance Marketing, um nur einige zu nennen – und auch innerhalb dieser Disziplinen ist ein hoher Spezialisierungsgrad üblich. Wo schon Marketers dazu neigen, sich in einem Themenkomplex zu spezialisieren, ist es Gründer*innen unmöglich, alle diese Felder selbst abzudecken. Das Bewusstsein für die Relevanz ist jedoch der erste Schritt.

Marktkenntnis: Fakten vor Annahmen

Den Begriff Zielmarkt assoziieren viele vor allem mit Kund*innen. Tatsächlich gehören auch Konkurrent*innen, Lieferant*innen, Partner*innen und regulatorische Faktoren dazu. Es reicht nicht, den Zielmarkt nur geografisch und demografisch zu definieren. Eine umfassende Marktanalyse gleich zu Beginn schafft Klarheit über Hürden, Wettbewerb und Anzahl möglicher Kunden, deren Kaufkraft oder Sättigung. Diese Daten helfen bei Umsatzprognosen und Preisfindung.

Gerade bei innovativen Start-ups kann die Zielmarktbestimmung anfangs schwierig sein. Wenn noch keine Gespräche mit potentiellen Kund*innen geführt wurden, kann es zu Fehleinschätzungen des Produktpotenzials kommen. Zeiten gesamtwirtschaftlich starker Entwicklungen verleiten außerdem dazu, die positive Marktlage ohne kritischen Blick auf das eigene Vorhaben zu übertragen und zu optimistische unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

Empfehlung: Eine detaillierte Analyse von Marktvolumen und -potenzialen steht am Anfang. Hierbei sollte die Datenbasis nicht älter als 12 bis 18 Monate sein.

Achtung: KI-generierte Marktanalysen sind oft zu optimistisch. Daher: Kund*innenfeedback einholen, Worst-Case-Szenarien durchspielen und Puffer einbauen, damit Dein Vorhaben von möglichst realistischen Daten gestützt ist.

Auch bei der Zielgruppendefinition solltest du dich nicht zu einer zu optimistischen Einschätzung bzgl. Anzahl, Wünschen und Kaufverhalten hinreißen lassen, sondern realistische Einschätzungen treffen. Beginne mit Annahmen zu Alter, Geschlecht, Einkommen, Ausbildung, Herkunft und Kultur. Anschließend kannst du mit dieser Gruppe in Kontakt treten, um psychografische Merkmale wie Werte, Interessen, Medienverhalten, Preissensibilität, Ängste oder Ziele zu erfassen. Diese Informationen sind nötig, um den Produkt-Markt-Fit zu klären, das Produkt bei Bedarf anzupassen und passende Marketingkanäle zu wählen.

Empfehlung: Schon früh Annahmen zur erwarteten Zielgruppe treffen und diese mit realen Erkenntnissen gegenchecken, Feedback einholen, die Annahmen validieren und die Produktentwicklung oder Marketingstrategie anpassen.

Achtung: Auch und gerade negatives Feedback ist sehr wertvoll. Ehrliche Meinungen helfen beim Erkennen von Lücken oder blinden Flecken.

Die Beschäftigung mit Wettbewerber*innen ist ebenso wichtig. Gründer*innen überschätzen in der Anfangseuphorie oft die Innovationskraft des Produkts oder ignorieren vorhandene Konkurrenz. Ohne Wettbewerbsanalyse verfehlt das Produkt womöglich den Markt oder trifft gar keine Marktlücke.

Empfehlung: Je klarer die Produktidee, desto früher kann man mit Wettbewerbsanalysen starten. Wer ist bereits aktiv? Wie wird das Konkurrenzprodukt angenommen? Wie tritt das Unternehmen auf?

Diese Informationen helfen nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei der Positionierung. Neben Alleinstellungsmerkmalen im Produkt sind auch Design, Sprache, Stil und Werte wichtig, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Gerade wenn viele einander ähnliche Wettbewerber bekannt sind, kann ein bewusst gewählter Kontrast Wiedererkennung und Abgrenzung schaffen – sollte aber zur Zielgruppe und zur Markenidentität passen.

Storytelling: Pitchtraining am Küchentisch

Wenn die Nische im Markt definiert ist, braucht es eine Story. Jede Gründungsidee trägt eine einzigartige Geschichte in sich, die Du als Basis für Branding und Kommunikation nutzen kannst. Wer erst beim Verkaufsstart damit beginnt, ist zu spät dran.

Storytelling beginnt am Küchentisch, wenn du Familie oder Freunden von deiner Idee erzählst. Diese Gespräche sind erste Pitches und damit Trainingsgelegenheiten, um die deine Story zu verfeinern und Feedback einzuholen. So findest du die Sicherheit für einen selbstbewussten Auftritt, wenn es das erste Mal wirklich zählt: bei Banken und Kreditgebern, potenziellen Investor*innen, Kund*innen oder auf der Bühne.

Die Story entwickelt sich selten über Nacht. Aber mit ein paar Leitfragen kommst du ihr schrittweise näher. Beginne mit der Ausgangslage.

Bietest Du ein neues Produkt oder betrittst Du einen neuen Markt? Welche Probleme löst Dein Produkt und welche Vorteile bietet es?

Mit einer Neuheit hast Du mehr gestalterische Freiheit. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil der Markt noch keine Erwartungen hat und es keinerlei Leitlinien gibt. Andererseits bietet sich damit die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Markt bereits von Vorgängern beeinflusst wurde.

Bringst Du ein weiteres Produkt in einen bestehenden Markt?

Hier kommt es vor allem auf deine Nische im Marktgefüge an. Was unterscheidet Dein Produkt von den anderen? Was macht des besser als die Konkurrenzprodukte?

Sobald der Ausgangspunkt klar ist, gleichen die weiteren Schritte der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch: Was ist die Story hinter dem Produkt? Wie kam es zu der Idee, bzw. was treibt dich an? Was ist der rote Faden, mit dem du die Zielgruppe treffsicher ansprichst?

Drei Beispiele, um Deine Story zu erzählen

- Gründer*innen als Marke: Positionierung als Thought Leader für ein bestimmtes Thema oder "Building in Public" sind ideal für erklärungsbedürftige Produkte. So kann man innerhalb des Gründungsprozesses immer wieder Informationen zum Produkt zu teilen und den Markt damit auf den Launch vorbereiten.

- Problemzentrierte Story: Die Geschichte beginnt mit einer gesellschaftlichen, alltäglichen oder ganz spezifischen Herausforderung der Zielgruppe und positioniert das Produkt als Lösung. Das funktioniert besonders gut, wenn lange Vorlaufzeiten notwendig sind, ist aber eher ungeeignet bei sensiblen Technologien mit Patentschutzbedarf.

- Fiktive Persona: Eine Figur steht sinnbildlich für die Zielgruppe (z.B. Smilla von IKEA). Diese Figur bildet über einige Monate einen Teil der Kommunikationsaktivitäten und positioniert das Produkt als Teil des alltäglichen Lebens der Zielgruppe.

Es gibt für deine Story kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass sie hängen bleibt, dass herausarbeitest, was Dein Produkt einzigartig macht, und, dass du dich damit so wohlfühlst, dass du sie natürlich und authentisch erzählen kannst.

Fazit: Erst verstehen, dann vermarkten

Marketing ist kein Verpacken eines fertigen Produkts, sondern Teil der Produktentwicklung. Trotz seiner Vielseitigkeit muss es aber nicht kompliziert sein. Es braucht Fokus und einen festen Platz im Gründungsprozess, zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster pro Woche. Wer sich dabei frühzeitig die richtigen Fragen stellt, legt den Grundstein für wirksames Handeln:

- Analysen bringen Klarheit über Markt, Zielgruppe und mögliche Stolpersteine.

- Die richtige Positionierung im Marktgeschehen grenzt von der Konkurrenz ab und schafft eine Orientierungshilfe.

- Die eigene Geschichte klar haben und gezielt kommunizieren, damit Kund*innen sich langfristig an das Produkt erinnern.

Wenn du diese Schritte befolgst, baust du von Anfang an ein Marketing auf, das ins Schwarze trifft und nicht nur laut ist.

Die Autorin Kaya Schramm ist Marketingleiterin bei einem Transport- und Logistikunternehmen und gibt freiberuflich Workshops zu „Entrepreneurial Marketing“ an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Neben ihrer Leidenschaft für Marketing, Kommunikation und die zugehörigen Prozesse beschäftigt sie sich besonders gern mit Themen rund um die Startup-Welt.

Störenfriede im Netz

Der Umgang mit Kritik in sozialen Netzwerken will gelernt sein. Dazu ein kleiner Praxisleitfaden mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der Puls steigt, Sorgenfalten übernehmen die Stirn und die Gedanken im Kopf fangen an zu rasen. Der Grund: Die Kaffeetasse kaum in der Hand, hat man einen Blick gewagt. Einen Blick auf die firmeneigene Social-Media-Seite, auf der man plötzlich einen oder mehrere negative Kommentare entdeckt hat. Und das ist ein Problem.

Negative Kommentare präsenter im Kopf

Forschende der Ruhr-Universität Bochum fanden 2021 heraus, dass man sich an negative Erfahrungen besser erinnert als an etwas Positives. „Von belastenden Erlebnissen, wie zum Beispiel der Führerscheinprüfung, haben wir meist noch nach vielen Jahren detaillierte Bilder vor dem geistigen Auge“, kommentiert Oliver Wolf vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft in Bochum. „Ein Spaziergang durch den Park am selben Tag ist dagegen schnell vergessen.“

Mit der Prämisse, dass Schlechtes besser im Kopf bleibt, verwundert es nicht, dass im Start-up-Umfeld ein negatives Feedback Stress auslöst – da sich potenzielle Kund*innen oftmals an den Erfahrungen ihrer Vorgänger*innen orientieren und gleich zu Beginn einen schlechten Ersteindruck vom eigenen Unternehmen erhalten.

Einer mit mehr Wirkung als zehn positive

Manche mögen an dieser Stelle einwerfen, dass ein einzelner Kommentar kein Beinbruch sei. Doch wie oben beschrieben, kann eine negative Meinung – online gepostet – sehr wohl einen starken Effekt haben. Man bedenke nur die im Kopf bleibenden Kommentare in Apps oder Rezensionen bei OnlineHändler*innen. Deshalb sind die nachfolgenden Tipps vor allem für Community-Manager*innen gedacht, die an vorderster Front stehen, wenn Unternehmen mit Spams, Hasskommentaren, Beleidigungen oder anderen destruktiven Äußerungen konfrontiert werden.

„Für das Community-Management bedeutet das: Ein negativer Kommentar entfaltet oft mehr Wirkung als zehn positive. Er kann Communities oder sogar das Image einer Marke nachhaltig schädigen und einen ausgewachsenen Shitstorm nach sich ziehen. Natürlich multipliziert sich das Risiko, wenn es sich nicht nur um einen, sondern um viele negative Kommentare handelt. Außerdem hängt viel davon ab, wie ein(e) Community-Manager*in auf die Äußerung reagiert“, schreibt das Social-Media-Software-Start-up Swat.io und schlüsselt für uns die verschiedenen Arten von negativem Feedback auf.

Diese Arten von negativem Feedback gibt es Konstruktive Kritik: Diese Form der Kritik ist als wertvoll zu betrachten. Sie zeigt einem, wo es Verbesserungsbedarf gibt und hilft dabei, das eigene Produkt oder den eigenen Service zu optimieren. Diese Art von Feedback ist oft konkret. „Ernst gemeinte Kritik solltest du auf keinen Fall ignorieren, löschen oder verbergen. Sonst läufst du Gefahr, dass dir Zensur vorgeworfen wird. Eine positive Beziehung zwischen Unternehmen und Kund*innen lebt davon, dass sich beide Seiten respektieren und Fehler zugeben“, so die Social-Media-Expert*innen. Allerdings sei es oft sinnvoll, die Diskussion auf private Kanäle zu verlegen. Im direkten Austausch biete sich die Möglichkeit, eine für beide Seiten gute Lösung zu finden und zu verhindern, dass die Beschwerde Wellen schlägt.

Hasskommentare: Sie sind verletzend und oft persönlich. Ihr Ziel ist es, zu provozieren oder zu beleidigen, und sie enthalten selten nützliche Hinweise. Hier geht es weniger um konstruktives Feedback, sondern vielmehr darum, Frust abzulassen oder eine negative Reaktion zu erzwingen. „In diesem Fall kannst du versuchen, mit einer höflichen Antwort die Wogen zu glätten. Ist der Kommentar beleidigend und bzw. oder enthält er sogar obszöne, rassistische oder ähnliche Äußerungen, ist es oft besser, ihn zu verbergen bzw. gleich zu löschen“, so der Ratschlag. Ein Vorteil des Verbergens: Der bzw. die Urheber*in bekommt davon nichts mit – da er/sie ansonsten mit einem anderen Account einfach wiederkehren könnte.

Manchmal äußern Kund*innen ihren Frust, weil sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung unzufrieden sind. Diese Kommentare können emotional sein, haben aber oft eine echte Beschwerde als Grundlage. Hier werden ein offenes Ohr und eine Kommunikation per Direktnachricht empfohlen.

Trolle: Sie sind ein Phänomen für sich. Sie posten negative oder provokante Kommentare, oft ohne echten Bezug zum Thema. Ziel ist es, Streit zu verursachen oder andere zu verärgern. Um konstruktive Kritik von Hasskommentaren oder Trollen zu unterscheiden, hilft es, auf die Tonalität und den Inhalt zu achten.

Konstruktive Kritik ist wie oben erwähnt sachlich und oft mit Verbesserungsvorschlägen verbunden. Hasskommentare und Trollbeiträge sind hingegen emotional überzogen und enthalten selten konkrete Hinweise. Der Umgang mit diesen Kommentaren sollte entsprechend unterschiedlich sein. Hat man einmal eine Person als Troll identifiziert, könne man sie mit gutem Gewissen blockieren, so der Expert*innen-Tipp.

Die Troll-Definition

Blog.hubspot.de hat passend dazu eine Definition von Trollen erstellt und zitiert den Kommunikationsexperten Aaron Huertas, der folgende Charakteristika von NetzStörenfrieden ausmacht:

- Stark übertriebene und hochemotionale Aussagen (besonders zu kontroversen Themen).

- Persönliche Angriffe unter der Gürtellinie.

- Kein Interesse, auf Argumente einzugehen.

- Auffallend schlechte Grammatik und Rechtschreibung

- .Leere, unvollständige Profile oder Fake-Accounts.

Hubspot unterscheidet zwischen mehreren Arten von Trollen und rät, „die Trolle nicht zu füttern“, also keine langen Diskussionen mit diesen zu führen, sie gegebenenfalls zu melden und einen sachlichen Umgang mit ihnen zu pflegen. Auch wird empfohlen, dass das Löschen von Kommentaren der letzte Ausweg sein sollte.

Für Swat.io ist es strategisch entscheidend, schnell zu reagieren: „Wenn ein(e) Kund*in sich beschwert, erwartet er oder sie eine zeitnahe Antwort. Das zeigt, dass das Anliegen ernst genommen wird. Je schneller du reagierst, desto eher verhinderst du, dass sich der Frust weiter aufstaut oder dass andere Nutzer*innen auf den negativen Kommentar aufspringen. Schnelle Reaktionen signalisieren Professionalität und Verantwortungsbewusstsein.“

Schnell reagieren, heißt jedoch nicht zwangsweise, das Problem gleich lösen zu müssen. Wichtig ist, dass man der anderen Person zeigt, dass man ihr Anliegen ernst nimmt. Zudem sollte man stets höflich bleiben, dabei aber klare Grenzen setzen. Community Guidelines für Social-Media-Kanäle können als Anker verwendet werden, auf die man bei Grenzüberschreitung hinweist.

Löschen als Last Resort