Aktuelle Events

Danny Manu: Die Welt im Ohr

Kommunikation ist das probate Mittel, um kulturelle Hürden zu überwinden und Menschen weltweit miteinander zu verbinden. Danny Manu, der britische Erfinder, Tech Guy und Gründer von CEH Technologies, ist auf dem besten Weg, Sprachbarrieren endgültig zu einzureißen.

Man muss sich die Szene wohl vorstellen wie einen Sketch der Komikertruppe Monty Python. Wir befinden uns im Restaurant eines Hotels in der chinesischen Zwölf-Millionen-Metropole Shenzhen. Goldene Säulen, grüne Jadelöwen, leise zitternde Guzheng-Musik. An einem der Tische sitzt ein Paar aus Italien, rätselt lange über die Speisekarte und gibt irgendwann auf. Die herbeigerufene Kellnerin kann nicht helfen, auch die zweite und die dritte verstehen nur Bahnhof vom radebrechenden Englisch. Die Gebärdensprache der Italiener kippt nach und nach ins Operettenhafte, im Lächeln der Angestellten macht sich Verzweiflung breit.

Irgendwann greift die Dame aus dem Westen zum letzten Mittel. Sie winkelt die Arme an und lässt sie hektisch auf- und niederwippen, während ihr Mann laut zu gackern beginnt. In diesem Moment leuchtet den Chinesinnen endlich ein, worauf sich der Appetit der Gäste richtet. Aber keine Sekunde früher.

Danny Manu, Gründer des Consumer-Tech-Start-ups CEH Technologies mit der Markenfamilie Mymanu, legt seinen Kopf in den Nacken und lacht aus vollem Hals, als er von diesem Reiseerlebnis erzählt. „Das geschah in keinem Provinzkaff, sondern in der Stadt mit dem größten Pro-Kopf-Einkommen Chinas, wenn man von Hongkong und Macau absieht. Das ganze Land ist sprachlich ein fremder Planet. Wehe dem, der dort ein Taxi besteigt, ohne sich mit einem Schild zu bewaffnen, das dem Fahrer in chinesischen Schriftzeichen sagt, wohin man will. Bis heute wird mir nirgendwo klarer, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

Der Weg des 33-jährigen Londoners ghanaischer Herkunft begann wie der jedes Tüftlers schon ziemlich früh. Doch seine entscheidende Marke setzte Danny 2017, jenem Jahr, in dem er auf dem britischen Markt den nach eigenen Angaben weltweit ersten True-Wireless-Ohrhörer mit Live-Übersetzungsfunktion platzierte. Mit ihm können seine Träger*innen nicht nur Musik hören, telefonieren, Nachrichten austauschen oder Internetdienste nutzen. Das drahtlose Gadget ist auch in der Lage, in Echtzeit über 30 Sprachen zu übersetzen – von Arabisch über Bahasa und Mandarin bis hin zu Norwegisch oder Thai.

Königsweg Kommunikation

Der Name der Earbuds spricht Bände: Mymanu CLIK. „Das ist das Geräusch, das entsteht, wenn Geräteteile zusammengefügt werden und offenkundig perfekt harmonieren. Ein satter Sound, der mich irgendwie tief befriedigt. CLIK – das steht für gelingende Kommunikation. Und damit für das wichtigste Mittel der Menschheit, Probleme zu lösen“, sagt der Selfmade-Entrepreneur mit den klug blitzenden Augen hinter der Hornbrille. Dass er nach dem Tod seiner Mutter als Kind für ein paar Jahre bei seinem Vater in Ghanas Hauptstadt Accra lebte, hatte ihm schon bald gezeigt, dass Verständigung alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist – in Ghana spricht man nicht weniger als 79 Sprachen. „Kulturen müssen begreiflich werden. Sind sie es, faszinieren sie wie kaum etwas anderes. Sind sie es nicht, können sie Vorurteile produzieren, die oft verheerender sind als nur eine falsche Bestellung im Restaurant.“

In den Folgejahren kamen optimierte Versionen des Ohrhörers hinzu, der für sein Design mit dem Red-Dot-Award ausgezeichnet wurde – Hightech wie etwa vier MEMS-Mikrofone auf kleinstem Raum komprimiert und sich via Bluetooth 5.0 mit Android- und iOS-Geräten verbinden. Das in Form der MyJuno App herunterzuladende Übersetzungssystem Mymanu Translate ist eine eigene Softwareentwicklung, läuft über eine Cloud und funktioniert darüber hinaus als dolmetschender Messengerdienst, der als KI-Anwendung immer besser wird, je häufiger man ihn benutzt. Auch Abschriften der Unterhaltung sind möglich. Im Moment trainiert Danny das Programm mit Slangs, von denen es vor allem in Großbritannien geradezu wimmelt. Um herauszufinden, was die Nutzer brauchen, wurde das System in vielen Hotels der Marriott- und der Louvre-Gruppe getestet. Ein Ergebnis: Menschen wollen sich nicht gleichzeitig auf zu viele Reize konzentrieren müssen, was bei Simultanübersetzungen im Face-to-Face-Kontakt unausweichlich ist. Myjuno dolmetscht darum Satz für Satz.

Aber relativiert sich der Nutzen nicht in einer Zeit, die das Reisen und den direkten Kontakt infrage stellt – auch und vor allem im Job? „Im Gegenteil“, ist Danny überzeugt. „Gerade wenn virtuelle Konferenzen das nonverbale Erlebnis beschneiden, ist es wichtig, möglichst viele Barrieren der Verständigung einzureißen. Unsere drahtlosen Ohrhörer tun das, indem sie unkomplizierte Live-Gruppenübersetzungen auch bei digitalen Treffen ermöglichen. Bunt zusammengewürfelte internationale Teams werden so über alle Länder- und Sprachgrenzen hinweg kurzgeschlossen und arbeiten produktiver. Ein riesiger Vorteil, mit dem wir uns klar von der Konkurrenz abheben.“ Dabei ist der Nutzen bei Weitem nicht nur aufs Business beschränkt. Vorstellbar und von Mymanu in Tests bereits geplant sind auf diese Weise zum Beispiel auch Theatervorstellungen vor einem Publikum aus unterschiedlichen Weltgegenden – jeder im Saal trägt dann einen drahtlosen Ohrhörer und erlebt das Stück in seiner eigenen Muttersprache.

Titan im Ohr

Der Gedanke an den Babelfisch aus Douglas Adams’ Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ drängt sich auf – ein gelbes, blutegelartiges Geschöpf, das ins Ohr gesteckt wird, wo es sich von den Gehirnströmen seines Trägers ernährt und ihn in die Lage versetzt, jede Sprache zu verstehen. Der Name des neuesten und zugleich revolutionären Coups von Mymanu könnte auch aus einem Science-Fiction stammen: TITAN heißt der drahtlose Ohrhörer, der als Erster seiner Art mit einer E-Sim-Card ausgestattet ist und über proprietäre Komponenten verfügt, dank derer der Highspeed des LTE-Mobilfunkstandards ohne Umwege genutzt werden kann. Das bedeutet: TITAN macht die Verbindung zum Handy überflüssig. Allein die durch Fingertippen steuerbaren, multitaskingfähigen Ohrhörer sorgen für maximale Vernetzung bei äußerster Bewegungsfreiheit. „Das Potenzial solcher Lösungen ist enorm in einer Welt, in der wir nicht nur immer enger kooperieren müssen, sondern zunehmend auch über Sprachbefehle mit Maschinen kommunizieren“, sagt Danny.

Neugierde in der DNA

Wer Danny foppen will, nennt die neueste Erfindung bloß Handys fürs Ohr mit Übersetzungsfunktion. Wie verkehrt das wäre, zeigen die technologischen Durchbrüche rund um die Musik, Dannys größte Leidenschaft. Nicht nur, dass er mit „Gabby“ einen der ersten wasserresistenten Smart Speaker schuf und mit Mymanu Play eine innovative Streaming-App für Audiophile und Musikprofis; er hat auch so lange an Mymanu CLIK + herumgetüftelt, bis ihm die Weltneuheit gelang, einen Zwei-Wege-Treiber in die kleinen drahtlosen Stöpsel zu integrieren.

„Damit nimmst du Musik in Frequenzen wahr, die dir sonst verborgen bleiben, du hörst sie in exakt jener Form, die im Studio produziert worden ist“, sagt Danny, der im Alter von acht Jahren als jüngstes Mitglied einer Gospelband Piano spielte. Mit ihr tingelte er damals durch Londoner Kirchengemeinden und verdiente sein erstes eigenes Geld.

Jahre später tourte er mit Bands verschiedener Genres als Keyboarder, Bassist, Drummer und Gitarrist und machte sich landesweit einen Namen als Musikproduzent mit eigenem Studio, das Künstlerinnen wie Cathy JJ oder Fleur East bis auf die ersten Plätze der Charts brachte. Aber es gab auch eine andere Passion, die sich ebenso früh abzeichnete.

Was immer man Little Danny schenkte – er baute alles erst einmal auseinander, um die Sache von Grund auf zu verstehen. „Meine Familie überlegte es sich jedes Mal gut, welches Spielzeug sie mir kaufen sollte. Heute beschenke ich mich zwar vor allem selbst. Aber das Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen ist geblieben. Vor Kurzem habe ich mir eine Drohne gekauft, und wenn ich ehrlich bin, dann nur zu diesem Zweck“, grinst er. „Das steckt wohl in meiner DNA.“

Für den musikbesessenen Danny lag die Ausbildung auf der Hand: Am Londoner City and Islington College absolvierte er das Studium „Sound Design and Engineering“. In dieser Zeit begann er bei Howe Green zu jobben, einer Firma, die Zugangsabdeckungen herstellt. Nicht besonders sexy. „Aber für mich ein Erweckungserlebnis“, sagt Danny. „Ich habe erst dort begriffen, dass ich ein geborener Ingenieur bin. Der Direktor von Howe Green erkannte das auch. Unter ihm wurde ich Senior CNC und Produktentwicklungsingenieur und wollte absolut alles lernen – Produktdesign, Herstellung, Programmieren, einfach alles. Und mein Mentor zeigte es mir mit dem gleichen Enthusiasmus. Diese grell neugierige Zeit war wohl der Katalysator für mein Start-up-Ding.“

Dies ist ein Auszug aus der Coverstory unserer aktuellen Printausgabe StartingUp - Heft 02/21 - ab dem 20. Mai 2021 im Handel oder jederzeit online bestellbar über unseren Bestellservice - auch als ePaper erhältlich.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

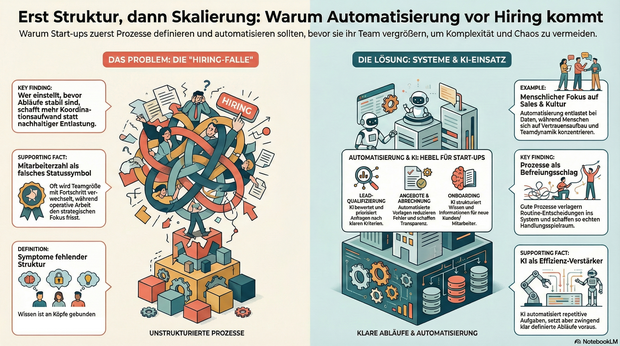

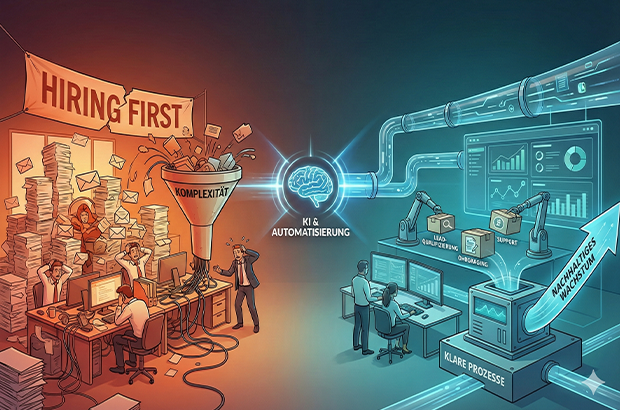

Automatisierung vor Hiring, sonst wird Komplexität skaliert

Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung. Tipps und To-Dos.

Wachstum wird in Start-ups oft sehr eindimensional gedacht: mehr Nachfrage gleich mehr Menschen. Sobald Anfragen steigen, Deals reinkommen oder neue Märkte locken, folgt fast automatisch der nächste Hiring-Plan. Dabei wird häufig die Ursache mit Wirkung verwechselt. Nicht fehlende Kapazität bremst junge Unternehmen, sondern fehlende Struktur. Prozesse entstehen improvisiert, Verantwortung wird situativ verteilt, operative Arbeit frisst Fokus. Und irgendwann fühlt sich Wachstum nicht mehr nach Fortschritt, sondern nach Dauerstress an.

Gerade in der Start-up-Branche wird Wachstum zudem stark über sichtbare Kennzahlen bewertet. In Gesprächen mit Investor*innen lautet eine der ersten Fragen häufig nicht Gewinn oder EBITA, sondern: Wie viele Mitarbeitende seid ihr und wie viel Umsatz macht ihr? Die Anzahl der Mitarbeitenden wird damit fast zu einem Statussymbol. Hiring wird nicht nur zur operativen, sondern auch zur psychologischen Größe und ein Zeichen von Fortschritt. Diese Logik verstärkt den Reflex, früh zu skalieren, auch wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür noch fehlen. Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung.

Warum Hiring allein selten skaliert

Mehr Menschen im Team wirken wie eine schnelle Lösung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein ähnliches Muster: Neue Kolleg*innen übernehmen Aufgaben, die eigentlich nur deshalb existieren, weil Abläufe unklar oder manuell gewachsen sind. Statt nachhaltiger Entlastung entsteht zusätzliche Koordination.

Typische Symptome sind:

- operative Aufgaben blockieren strategische Arbeit,

- Wissen verteilt sich auf einzelne Köpfe,

- Entscheidungen hängen an Personen statt an klaren Abläufen,

- Abstimmungen nehmen zu, ohne dass die Wertschöpfung im gleichen Maß wächst.

Das Problem ist nicht Hiring an sich, sondern die Reihenfolge. In vielen Fällen wird Hiring eingesetzt, um kurzfristig Druck rauszunehmen, obwohl das eigentliche Nadelöhr fehlende Klarheit ist. Wer einstellt, bevor Abläufe stabil sind, schafft zwar mehr Kapazität, skaliert aber auch Komplexität.

Prozesse als Voraussetzung für wirksames Wachstum

Prozesse werden in Start-ups häufig mit Bürokratie verwechselt. Tatsächlich sind sie das Gegenteil: Sie reduzieren Reibung. Gute Prozesse verlagern Entscheidungen vom Einzelfall ins System. Sie beantworten zwei zentrale Fragen zuverlässig: Was passiert als Nächstes – und wer ist verantwortlich?

Gerade kleine Teams profitieren davon besonders. Prozesse schaffen keine Starrheit, sondern Handlungsspielraum. Sie machen Arbeit vorhersehbar, Übergaben sauber und Entscheidungen reproduzierbar. Erst auf dieser Grundlage kann ein wachsendes Team seine Stärke wirklich entfalten.

Automatisierung im KI-Zeitalter: neue Möglichkeiten, neue Verantwortung

Mit KI hat sich die Eintrittshürde für Automatisierung massiv gesenkt. Viele Aufgaben, die früher manuell oder individuell erledigt wurden, lassen sich heute zuverlässig unterstützen oder teilweise abnehmen, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Ablauf ist klar definiert. Entscheidend ist dabei nicht die Tool-Auswahl, sondern die Frage, was automatisiert wird. Automatisierung verstärkt bestehende Strukturen, gute wie schlechte. Wer unklare Abläufe automatisiert, skaliert keine Effizienz, sondern Chaos. Gleichzeitig gibt es zentrale Bereiche, die sich bewusst nicht oder nur sehr begrenzt automatisieren lassen und auch nicht sollten. Recruiting ist einer davon. Der Aufbau eines funktionierenden Teams lebt von persönlicher Einschätzung, Teamdynamik und kulturellem Fit. Ähnliches gilt für Sales: Vertrauensaufbau, Verhandlung und das persönliche Gespräch bleiben essenziell. Automatisierung ist hier unterstützend, aber kein Ersatz. Besonders geeignet sind Tätigkeiten, die häufig auftreten, wenig kreativen Spielraum haben und auf wiederkehrenden Informationen basieren.

Bereiche, die sich heute besonders gut automatisieren lassen

Lead- und Anfragequalifizierung

Unstrukturierte Anfragen lassen sich mithilfe von KI zusammenfassen, bewerten und priorisieren. Statt jede Anfrage manuell zu prüfen, entstehen klare Kriterien, die relevante von irrelevanten Leads trennen und Follow-ups vorbereiten.

Angebots- und Abrechnungsprozesse

Angebote, Verträge und Rechnungen folgen in vielen Startups ähnlichen Mustern. Automatisierte Vorlagen, angebundene Datenquellen und definierte Freigaben sparen Zeit, reduzieren Fehler und schaffen Transparenz.

Onboarding von Kund:innen und Mitarbeitenden

Onboarding ist kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrender Prozess. Checklisten, automatische Aufgaben und zentrale Informationspunkte sorgen für Verlässlichkeit. KI kann helfen, Informationen zu strukturieren und kontextbezogen bereitzustellen.

Support und interne Anfragen

Ein Großteil von Fragen wiederholt sich. Wissensbasen in Kombination mit KI-gestützter Suche und Antwortvorschlägen entlasten Teams und machen sichtbar, wo Standards fehlen.

Projektmanagement und Übergaben

Klare Projekt-Templates, automatisierte Status-Updates und definierte Trigger reduzieren Abstimmungsaufwand. KI kann dabei unterstützen, Risiken früh zu erkennen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Was Start-ups daraus lernen können

Automatisierung ersetzt keine Entscheidungen, sie macht sie skalierbar. Voraussetzung dafür ist Klarheit über Abläufe, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Wer versucht, Chaos zu automatisieren, verstärkt es lediglich.

Hilfreiche Leitfragen sind:

- Welche Aufgaben wiederholen sich regelmäßig?

- Wo entstehen manuelle Engpässe?

- Welche Tätigkeiten binden qualifizierte Menschen ohne echten Mehrwert?

Die Antworten darauf liefern meist schnell die größten Hebel.

Der KI-Wendepunkt: Systeme und Personal

Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Start-ups Systeme aufbauen und diese bewusst mit ihrem Team verzahnen. Nicht, weil Systeme Menschen ersetzen, sondern weil sie Menschen von struktureller Überforderung entlasten. Automatisierung schafft dabei nicht nur Effizienz, sondern Entscheidungsqualität: Wenn Daten sauber fließen, Übergaben klar sind und Standards greifen, werden Prioritäten weniger Bauchgefühl und stärker reproduzierbar.

Der gezielte Einsatz von KI-Tools verschiebt diesen Wendepunkt zusätzlich. Sie können Routinearbeiten abfangen, Informationen aus unstrukturierten Inputs verdichten und Entscheidungen vorbereiten – etwa durch Lead-Vorqualifizierung, Support-Clustering oder zusammengefasste Status-Updates. KI wirkt dabei nicht als Ersatz für Klarheit, sondern als Verstärker funktionierender Prozesse.

Hiring bleibt auch weiterhin essentiell. Seine Wirkung entfaltet es jedoch erst dann vollständig, wenn Prozesse klar sind und Automatisierung sowie KI gezielt unterstützen. So entsteht Wachstum, das nicht nur schneller, sondern auch gesünder ist.

Der Autor Markus Hetzenegger ist Gründer & CEO von NYBA Media. 2018 gegründet, zählt NYBA heute zu den führenden Marketing-Unternehmen im Live-Entertainment.

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

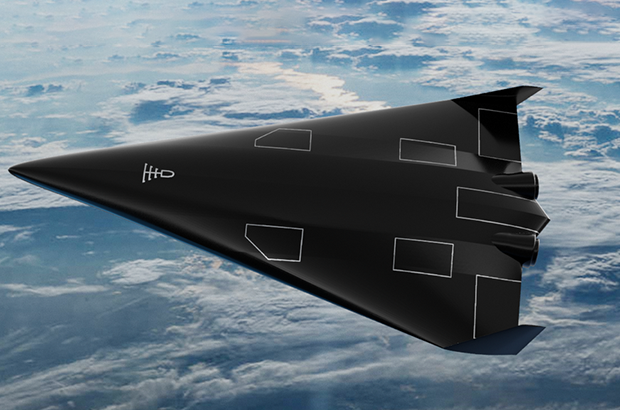

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

Der industrielle Wasserkocher: Wie das Start-up SYPOX die Chemie grün färbt

Die chemische Industrie hat ein massives Emissionsproblem, denn ihre Prozesse verschlingen Unmengen an Erdgas. Das 2021 geründete Start-up SYPOX, ein Spin-off der TUM will das ändern – mit einer Technologie, die so simpel wie genial klingt: Ein riesiger, elektrischer Tauchsieder soll die fossile Verbrennung ersetzen. Nun meldet das junge Unternehmen den ersten Durchbruch auf dem Weltmarkt.

Wenn Dr. Martin Baumgärtl erklären will, wie er die chemische Industrie revolutionieren möchte, wählt er ein Bild, das jeder versteht: „Im Grunde ist es wie ein Wasserkocher in der heimischen Küche – nur im industriellen Maßstab.“ Baumgärtl ist CTO von SYPOX, und was er beschreibt, könnte einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung einer der schmutzigsten Branchen der Welt sein.

Die chemische Industrie ist süchtig nach Energie. Um Basischemikalien wie Methanol oder Ammoniak herzustellen, wird sogenanntes Synthesegas benötigt – eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Herstellung geschieht in gewaltigen Hochtemperaturprozessen. Bisher wird die dafür nötige Hitze fast ausschließlich durch das Verbrennen von Erdgas oder Öl erzeugt. Die Folge: Gigantische CO₂-Emissionen.

Strom statt Flamme

Genau hier setzt SYPOX an. Das 2021 in Freising gegründete Unternehmen ersetzt die offenen Gasflammen durch elektrischen Strom. In ihren Reaktoren, die von außen wie gewöhnliche Druckbehälter aussehen, stecken hochkomplexe elektrische Heizelemente, die direkt hinter den Katalysatoren platziert sind.

Der Effekt ist enorm: „In konventionellen Verfahren entfallen rund 40 Prozent der Emissionen allein auf die Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern“, rechnet Baumgärtl vor. Durch die Elektrifizierung des Reaktors fallen diese Emissionen weg – vorausgesetzt, der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem lässt sich der Prozess laut den Gründern präziser und sicherer steuern.

Der Anti-Trend im Silicon Valley

Doch nicht nur technologisch, auch ökonomisch schwimmt SYPOX gegen den Strom. In der Tech-Szene ist es üblich, dass Start-ups jahrelang Verluste schreiben und sich von einer Venture-Capital-Runde zur nächsten hangeln, getrieben von Investoren, die schnelles Wachstum fordern.

Die bayerischen Gründer wählten einen konservativeren, fast schon mittelständischen Ansatz. „Es entsprach nicht unserem Stil, Geld einzuwerben – wir haben vielmehr von Anfang an versucht, auf Basis unserer Technologie ein tragfähiges Geschäft aufzubauen“, erklärt CEO Dr. Gianluca Pauletto. Man wolle bodenständig bleiben und sich aus Umsätzen finanzieren, statt sich in Abhängigkeiten zu begeben.

Vom Container im Altmühltal zum Großkunden

Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der Technischen Universität München (TUM). Die Idee brachte Pauletto aus seiner Zeit in Montréal mit, an der TUM fand er in Prof. Johannes Lercher und dem damaligen Doktoranden Martin Baumgärtl die wissenschaftlichen Mitstreiter.

Der Weg zum marktreifen Produkt war – typisch für „Deep Tech“ – langwierig. „Vier Jahre Forschung und zahlreiche Versuchsreihen waren notwendig“, erinnert sich Lercher. Während andere Software im Co-Working-Space programmierten, baute das SYPOX-Team eine Pilotanlage in einem einfachen Stahlcontainer auf dem Gelände einer Biogasanlage im ländlichen Dollnstein (Altmühltal).

Diese Beharrlichkeit zahlt sich nun aus. Das Start-up hat, unterstützt durch den Spezialchemie-Konzern Clariant, seinen ersten Großkunden an Land gezogen. Ab 2026 soll eine erste industrielle Anlage in Betrieb gehen, die täglich 150 Tonnen Synthesegas produziert. „Das ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte chemische Industrie“, so Baumgärtl.

Für das Team, das inzwischen in Langenbach bei Freising sitzt und weiterhin Labore auf dem Forschungscampus Garching betreibt, ist das der Beweis: Die Elektrifizierung der Chemie ist keine Zukunftsmusik mehr, sie beginnt jetzt.

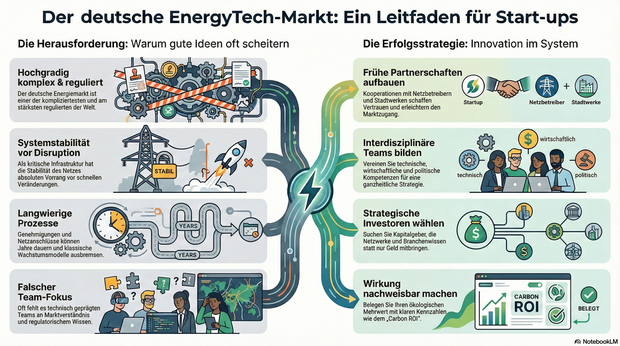

Report: Inside Germany’s EnergyTech Market

Aktuelle Ein- und Ausblicke für Gründer*innen und Start-ups im EnergyTech-Markt.

EnergyTech gehört in Deutschland zu den spannendsten, aber auch herausforderndsten Märkten für Gründer*innen. Die Kombination aus technologischer Innovation, wirtschaftlichem Potenzial und der Dringlichkeit, das Energiesystem klimaneutral zu gestalten, schafft enorme Chancen. Gleichzeitig ist die Eintrittsbarriere hoch, denn der deutsche Energiemarkt ist einer der komplexesten und am stärksten regulierten weltweit.

Laut der Internationalen Energieagentur werden im Jahr 2025 weltweit rund 2,1 Billionen Euro in saubere Energien investiert. Damit übertreffen die Investitionen in erneuerbare Energien erstmals die in fossile Brennstoffe deutlich. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle, denn kein anderes Land in Europa verfügt über eine vergleichbare Durchdringung mit erneuerbaren Energien. Diese Vorreiterrolle macht den Markt attraktiv, aber auch kompliziert.

Gründer*innen, die in diesem Umfeld aktiv werden, müssen verstehen, dass Erfolg hier weniger von reiner Technologie abhängt, sondern von der Fähigkeit, sich in einem vielschichtigen System aus Regularien, Netzstrukturen und politischen Rahmenbedingungen zu bewegen. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben. Entscheidend ist, wie diese Idee in ein System passt, das auf Stabilität, Versorgungssicherheit und langfristige Planung ausgelegt ist.

Deutschlands Energiemarkt zwischen Stabilität und Veränderung

Der deutsche Energiemarkt gilt als hoch reguliert, gleichzeitig aber auch als offen für neue Akteur*innen. Wer hier tätig werden will, findet klar definierte Wege, um als Energieversorger*in zugelassen zu werden. Doch der Weg dorthin ist gesäumt von Genehmigungen, Netzanschlussverfahren und Förderbedingungen.

Die Stabilität des Systems steht über allem. Jede Veränderung im Netz kann weitreichende Folgen haben, weshalb die Regulierung streng überwacht wird. Netzbetreiber*innen müssen ständig das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch sichern, um Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das führt dazu, dass Innovationen nur schrittweise eingeführt werden können.

Hinzu kommt die dezentrale Struktur des Energiesystems. Deutschland hat den Umbau seiner Energieversorgung regional organisiert, was zu einer Vielzahl von kleinen Akteur*innen führt. Ob Solaranlagen auf Privathäusern, Windparks in ländlichen Regionen oder Batteriespeicher in Städten, alle müssen an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Dieses Netz ist die Lebensader des Systems, aber gleichzeitig ein Flaschenhals. Jede neue Installation benötigt einen Netzanschluss, und die Wartezeit kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

Diese Verzögerungen sind eine der größten Herausforderungen für Start-ups. Klassische Wachstumsmodelle, die auf schnelle Skalierung ausgelegt sind, stoßen hier an ihre Grenzen. Gründer*innen müssen lernen, mit langen Planungszeiträumen zu arbeiten und ihre Finanzierungsstrategie darauf abzustimmen. Softwarelösungen können helfen, Prozesse zu vereinheitlichen und Transparenz zu schaffen. Doch auch hier gilt: Der deutsche Markt lässt sich nicht einfach durch Technologie beschleunigen. Erfolg entsteht durch Anpassungsfähigkeit, Vertrauen und Systemverständnis.

Innovation im System statt Disruption von außen

Viele Start-ups treten mit dem Ziel an, Märkte zu verändern oder bestehende Strukturen zu durchbrechen. In der Energiebranche stößt dieser Ansatz jedoch schnell an seine Grenzen. Das Energiesystem ist keine klassische Konsumlandschaft, sondern Teil der kritischen Infrastruktur. Es versorgt Millionen Menschen und Unternehmen mit Strom, Wärme und Mobilität. Jede Veränderung muss sorgfältig integriert werden, um Stabilität zu gewährleisten.

Statt auf radikale Umbrüche zu setzen, braucht es eine Haltung der systemischen Innovation. Erfolgreiche EnergyTech-Unternehmen arbeiten mit dem System, nicht gegen es. Sie schaffen Lösungen, die bestehende Prozesse verbessern und den Übergang zur Klimaneutralität erleichtern. Unternehmen wie Gridx, EV.Energy, Enspired, Reev oder Thermondo zeigen, wie das funktionieren kann. Sie haben ihre Geschäftsmodelle so aufgebaut, dass sie technologische Exzellenz mit regulatorischer Konformität und gesellschaftlicher Akzeptanz verbinden.Für Gründer*innen bedeutet das, sich früh mit Netzbetreiber*innen, Behörden und Installationsbetrieben zu vernetzen. Der Aufbau von Vertrauen ist im Energiesektor ein strategischer Vorteil. Wer die Abläufe in Kommunen, Stadtwerken und öffentlichen Einrichtungen versteht, kann die langen Vertriebszyklen besser steuern und Pilotprojekte realistisch planen.

Warum gute Ideen im Energiemarkt oft scheitern

Die Gründe für das Scheitern von EnergyTech-Start-ups liegen selten in der Technologie. Viel öfter sind es strukturelle oder strategische Fehler. Der Verkauf an Energieversorger*innen oder kommunale Betriebe dauert oft mehrere Jahre. Wer in dieser Zeit nicht über ausreichend Kapital und Geduld verfügt, läuft Gefahr, aufzugeben, bevor der Markteintritt gelingt.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Zusammensetzung des Teams. In vielen Fällen sind Teams stark technisch geprägt, während Marktverständnis, politische Kompetenz und regulatorisches Wissen fehlen.

Auch die Wahl der Investor*innen spielt eine entscheidende Rolle. Kapitalgeber*innen, die nur finanzielle Rendite erwarten, sind im Energiemarkt selten die richtige Wahl. Wichtiger sind Investor*innen, die strategischen Netzwerke öffnen, Kontakte zu Stadtwerken oder Netzbetreiber*innen vermitteln oder bei der Skalierung unterstützen. Eine gut strukturierte Cap Table mit klaren Verantwortlichkeiten schafft dabei Transparenz und Vertrauen.

Darüber hinaus müssen Gründer*innen ihre Wirkung belegen können. Im Energiemarkt zählt nicht nur der technologische Fortschritt, sondern auch der nachweisbare Beitrag zur Dekarbonisierung. Wer den Carbon Return on Investment klar beziffern kann, wer Pilotprojekte erfolgreich umsetzt und belastbare Daten liefert, überzeugt Kund*innen, Partner*innen und Investor*innen gleichermaßen. Greenwashing hingegen ist ein reales Risiko. Der Markt erkennt schnell, wer nur mit Nachhaltigkeit wirbt, ohne messbare Ergebnisse zu liefern.

Strategien und praxisnahe Tipps für Gründer*innen

Es gibt mehrere zentrale Hebel, mit denen Gründer*innen die typischen Hürden im deutschen Energiemarkt überwinden können. Einer der wichtigsten ist der Aufbau früher Partnerschaften. Kooperationen mit Netzbetreiber*innen, Stadtwerken oder kommunalen Einrichtungen schaffen Glaubwürdigkeit und erleichtern den Zugang zu Genehmigungsprozessen. Wer diese Partnerschaften schon in der Entwicklungsphase aufbaut, versteht die Marktmechanismen besser und kann Projekte effizienter realisieren.

Ebenso entscheidend ist die Zusammensetzung des Teams. Interdisziplinarität ist im Energiesektor kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Erfolgreiche Teams vereinen technische, wirtschaftliche und politische Kompetenzen. Sie wissen, wie regulatorische Entscheidungen getroffen werden, welche Förderprogramme relevant sind und wie man Innovationsprojekte in bestehende Strukturen integriert. Ein divers aufgestelltes Team kann Risiken besser einschätzen und Investor*innen überzeugender ansprechen.

Auch die Gestaltung der Cap Table verdient besondere Aufmerksamkeit. Kapitalgeber*innen sollten nicht nur Geld mitbringen, sondern auch strategischen Mehrwert bieten. Kontakte zu Entscheidungsträger*innen, Branchenkenntnis und operative Unterstützung bei Pilotprojekten sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Eine transparente Struktur, in der jede Partei klar definierte Rollen hat, fördert Vertrauen und beschleunigt Entscheidungen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nachweisbarkeit von Wirkung. Gründer*innen müssen ihren ökologischen und ökonomischen Mehrwert belegen können. Messbare Kennzahlen wie Emissionseinsparungen, Energieeffizienz oder Carbon ROI sind ausschlaggebend, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Pilotprojekte mit belastbaren Ergebnissen überzeugen nicht nur Investor*innen, sondern auch Kund*innen und öffentliche Partner*innen.

Nicht zuletzt braucht es realistische Planung. Genehmigungsprozesse und Netzanschlüsse dauern in Deutschland oft Jahre. Wer dies in der Finanzplanung berücksichtigt und seine Strategie auf gestaffelte Rollouts oder modulare Produktarchitekturen ausrichtet, vermeidet teure Fehlentscheidungen. Skalierung im Energiemarkt bedeutet nicht Geschwindigkeit um jeden Preis, sondern nachhaltiges Wachstum mit stabilem Fundament.

Blick nach vorn: Warum sich Ausdauer lohnt

Trotz aller Hürden bleibt der deutsche Energiemarkt für Gründer*innen besonders attraktiv. Die globalen Trends sprechen eine klare Sprache: Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien weltweit bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln, angetrieben vor allem durch den rasanten Aufstieg der Solarenergie. Wind- und Speichertechnologien werden ebenfalls stark wachsen, während Start-ups gleichzeitig mit Herausforderungen in Lieferketten, Netzintegration, Finanzierung und politischen Veränderungen umgehen müssen.

Eine aktuelle Zwischenbilanz der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) zeigt, dass die weltweite neu installierte Leistung 2024 bei rund 582 Gigawatt lag – ein Rekordwert. Gleichzeitig reicht dies nicht aus, um die auf der Uno-Klimakonferenz von Dubai 2023 vereinbarten Ziele zu erreichen, die Kapazität bis 2030 auf 11,2 Terawatt zu verdreifachen. Dazu wären ab sofort jährlich zusätzlich 1.122 Gigawatt nötig. Auch bei der Energieeffizienz hinken die Fortschritte hinterher: Die jährliche Wachstumsrate liegt aktuell bei rund einem Prozent, während vier Prozent notwendig wären.

Für Gründer*innen bedeutet dies, dass die Nachfrage nach innovativen, zuverlässigen und systemgerechten Lösungen weiter steigen wird. Wer sich frühzeitig auf Pilotprojekte einlässt, Netzanschlüsse koordiniert und regulatorische Prozesse kennt, kann einen entscheidenden Vorsprung erzielen. Deutschland bietet durch klare Klimaziele, Förderprogramme und politische Unterstützung zudem ein Umfeld, in dem Innovationen nachhaltige Wirkung entfalten können.

Ausdauer zahlt sich aus, weil die Transformation der Energieversorgung Zeit braucht. Wer heute in Partnerschaften, systemgerechte Lösungen und messbare Wirkung investiert, legt das Fundament für langfristigen Markterfolg. Die Verbindung von Innovation, Skalierbarkeit und nachweisbarem ökologischen Mehrwert wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil und ermöglicht Gründer*innen, die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Der Autor Jan Lozek ist Geschäftsführer von Future Energy Ventures. Als Investor und Wegbereiter der Energiewende unterstützt er Gründer*innen dabei, Technologien für ein klimaneutrales Energiesystem zu entwickeln und fördert innovative Unternehmen.

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“