Aktuelle Events

Victor Cazacu – der Tech-Preneur

Allein in Deutschland suchen Firmen händeringend nach geeigneten Programmierern, um mehr als 100.000 offene IT-Stellen zu besetzen. Diesem Fachkräftemangel sagt Victor Cazacu mit Upper, seiner Plattform für Tech-Talente, den Kampf an – und ist damit zugleich ein Wegbereiter für die sich gerade neu erfindende Arbeitswelt.

Vor gut einem Jahr waren Arbeitsmodelle wie Remote Work und Home-Office sowie zum Teil auch Freelance für viele (Groß-)Unternehmen branchenunabhängig noch eher Fremdwörter oder zumindest Neuland. Der Mitarbeiter sitzt am anderen Ende der Welt und arbeitet zu anderen, sprich flexibleren Zeiten als der interne Apparat? Die vielerorts eher trägen Konzernstrukturen sehen es vor, am wendigsten zu sein, wenn der Mitarbeiter vor Ort sitzt und dem Unternehmen möglichst lange treu bleibt. Auch aufgrund dieses Irrglaubens wurden und werden erfolgreiche Start-up-CEOs auf Konferenzen nicht müde zu betonen, wie wichtig es ist, auch dann flexibel wie ein Start-up zu bleiben, wenn das Unternehmen längst aus den Kinderschuhen gewachsen ist.

Dann brach quasi über Nacht die COVID-19-Krise herein: Konzerne und Kleinunternehmen mussten blitzschnell umstrukturieren – Home-Office und Remote Work wurden innerhalb weniger Tage umgesetzt. Einige taten dies in dem antiquierten Glauben, dass Remote Work bedeutet, auf den Bahamas am Strand zu sitzen und unter einer schattenspendenden Palme Kokoswasser zu trinken, und dass Home-Office bedeutet, weniger zu arbeiten – schnell wurden diese Skeptiker eines Besseren belehrt. Überhaupt gewährten uns die letzten Monate einen unfreiwilligen, aber umso spannenderen Einblick in die Zukunft einer in großen Teilen anders aufgestellten Arbeitswelt, die man sich so vielleicht gar nicht vorgestellt hätte und viele neue Herausforderungen mit sich bringt.

Mikro-Entrepreneure im Trend

Zumindest die Tech-Departments einiger großer Firmen fühlten sich im Kontext dieser Entwicklung vielleicht das erste Mal wirklich verstanden, schließlich fällt es Konzernen schon seit Jahren schwer, geeignetes Personal zu finden und zu verpflichten. Auf 124.ooo offene Stellen in der deutschen IT-Branche kam eine Bitkom-Studie Ende 2019 und malt damit ein eher Besorgnis erregendes Szenario, das sich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Der Bitkom-Appell: Auf Freelance und Remote Work müsse man jetzt setzen, um die vor allem im Softwarebereich monatelangen Vakanzen zu überbrücken, zumal es weitreichend bekannt sei, dass IT-Profis flexiblere Arbeitsmodelle bevorzugen.

Die Arbeit eines Software-Programmierers vereint mehrere „Jobs“: Das Entwickeln von Software unterscheidet sich grundlegend vom darauffolgenden Schritt, der Wartung derselben. Deshalb ist es für hochqualifizierte Developer durchaus sinnig, nach zwei bis drei Jahren den Job zu wechseln und damit zugleich auch die Karriereleiter weiter nach oben zu klettern. Tech-Freelancer nennt Victor Cazacu auch Mikro-Entrepreneure, denn im Grunde sei Freelance wie ein Business und diesem in vielen Dingen sehr ähnlich: vom Marketing bis zur Kundenakquise. Ein Top-Freelancer müsse durchaus wie ein Unternehmen denken, und für diesen sei es durchaus sinnvoll, flexibel und wendig zu bleiben, so Victor weiter.

„COVID-19 hat den Trend, auf neue Arbeitsmodelle zu setzen, um schätzungsweise eine Dekade vorangetrieben“, so Victor, CEO und Gründer von Upper, einem Marktplatz für hochqualifizierte Entwickler, Produktmanager und Designer. Ein Marktplatz, der die wichtigsten und am schwierigsten zu besetzenden Positionen in der Produktentwicklung auf Abruf vermittelt. „Aber schon davor war klar, dass sich Unternehmen auf Freelance oder Remote Work einstellen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor allem, um auch in Zukunft Tech-Talente zu gewinnen und mit dem Tempo des technologischen Wandels Schritt zu halten“, ergänzt Victor.

Allen Tech-Talenten – nicht nur Developern – sei es heute wichtig, unabhängig und flexibel zu bleiben, so der Upper-Gründer. Würde dies weiterhin ignoriert werden, könne es dazu führen, dass über unsere Unternehmen nach Corona die nächste Krise hereinbricht. Fakt ist: Hochtalentierte Entwickler können sich heute schon den Arbeitgeber aussuchen, und viele IT-Positionen bleiben oft monatelang unbesetzt, was letztlich unserer Wirtschaft, die ehedem heftigst ins Wanken geraten ist, schadet.

Doppelt hält nicht besser

Manch eine Firma greift vielleicht auf Entwicklerstudios in Ländern mit niedrigem Einkommen zurück, um Geld zu sparen, und macht dabei schlechte Erfahrungen – ein gängiger und fataler Trugschluss, so Victor: „Dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass alles neu programmiert werden muss und man doppelt zahlt.“ Sein Ansatz: „Wir vermitteln nur EU-zertifizierte Entwickler aus unserem Talente-Pool, die bei Firmen wie Google, IBM oder Oracle gearbeitet haben, und bei uns werden die Talente auch nicht von herkömmlichen Recruitern gematcht, sondern von eigenen Tech-Experten, die selbst auf CTO-Level sind.“

Auf der Suche nach Entwicklern können Firmen über Upper die fehlenden IT-Positionen innerhalb weniger Tage besetzen und geeignete Kandidaten als Erweiterung des eigenen Teams in der Firma oder auch als komplett eigenständiges Team finden. Dabei werden sowohl Entwickler als auch die Projekte in einem mehrstufigen Verfahren geprüft, um Missverständnissen vorzubeugen. Auch das hat Victor in den letzten Jahren allzu oft gesehen: Developer werden von Recruitern für Positionen angefragt, für die sie gar nicht geeignet sind. Das soll mit Upper gar nicht erst passieren können. Außerdem wird den Firmen und Freelancern über die Management-Plattform, die erst in den letzten Monaten entwickelt wurde, die nervige Bürokratie wie die Zeiterfassung oder Rechnungstellung abgenommen. Upper fungiert hier quasi als Medium. „Wir sind die digitale Abteilung der Zukunft für Developer, aber auch für Firmen, die Entwickler suchen“, so Victor.

Die Sprache der Entwickler

Software, Remote Work und Freelance – drei Megatrends, auf die das Software-Unternehmen Upper schon lange vor Einbruch der Corona-Krise gesetzt hat und von denen es seit dem Corona-Wirbelwind, der spätestens seit März 2020 über die Welt fegt, zusätzlich profitiert. Trotz des, mit dem Lockdown einhergegangenen Investitionsrückgangs hat das junge Upper bereits vier Investoren an Board geholt und eine steile Wachstumskurve hingelegt. Während HR-Firmen selbst Probleme haben, geeignetes IT-Fachpersonal zu finden, konnte Upper in den letzten Monaten mehrere hundert Top-Entwickler akquirieren und vermitteln. „Wir sprechen dieselbe Sprache“, nennt Victor, der selbst jahrelang als Entwickler tätig war, als Grund. Seine Erfahrungen seien von Anfang an in Upper eingeflossen, die Idee dazu habe in den letzten Jahren stetig Gestalt angenommen: „Jetzt sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, so der Upper-Gründer.

Ausgeflogen

Ein Blick zurück – wir schreiben das Jahr 2014. Victor Cazacu lässt seinen Blick über die Skyline von Bukarest schweifen und kommt zu dem Schluss, sein Hab und Gut zu verkaufen, seine Wohnung in Bukarest an einen Freund weiterzugeben und nach Berlin zu ziehen. Dorthin, wo er bei der FinTech-Bank N26 als Head of Mobile starten und später zwei erfolgreiche Firmen gründen sollte sowie einen Exit begleiten würde.

Neben Berlin seien vor sechs Jahren auch New York und London eine Option gewesen. „Alle drei Städte hatten damals eine stärkere Tech-Szene als Bukarest und ein größeres Marktpotenzial“, so Victor. Für Berlin entschied er sich, „weil die Musik- und Technoszene ein großes Plus ist“. Nach mehreren Angeboten entschied er sich für einen Job bei der Berliner FinTech-Bank N26, die damals noch in den Kinderschuhen steckte und einen erfahrenen Programmierer suchte. „Ich mochte die Idee, die Vision dahinter, was es werden konnte. Außerdem wollte ich in Berlin Fuß fassen, die Startup-Szene kennenlernen.“ Die mobile N26-App läuft wahrscheinlich heute noch zum Teil mit seinem Code.

Dies ist ein Auzug aus einem Artikel aus der aktuellen Ausgabe unseres Printmagazins StartingUp: Mehr dazu liest du in der aktuellen StartingUp - Heft 04/20 - ab dem 14. Dezember 2020 im Handel oder jederzeit online bestellbar - auch als ePaper erhältlich - über unseren Bestellservice

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

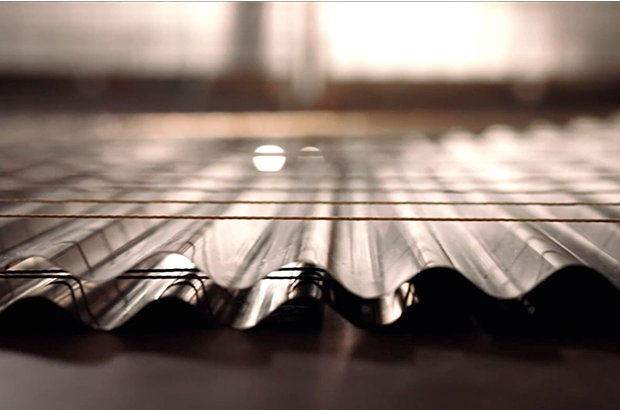

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

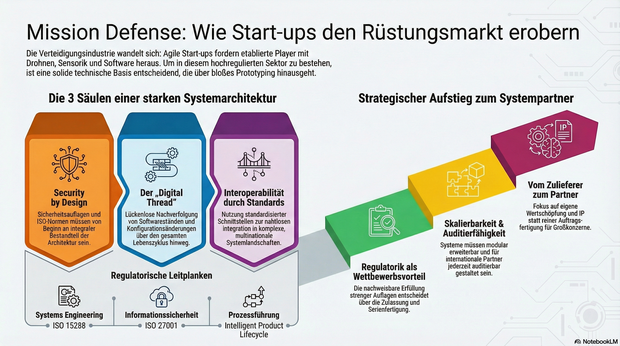

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

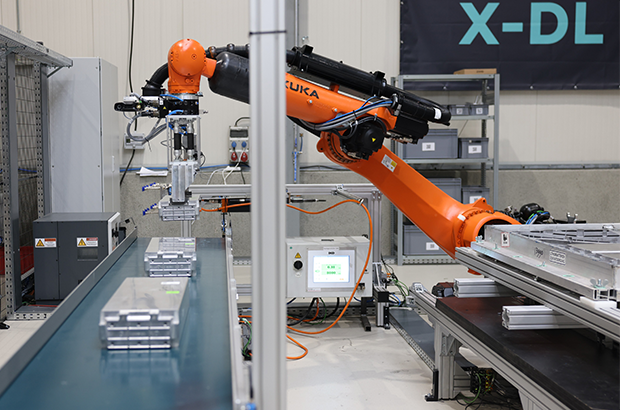

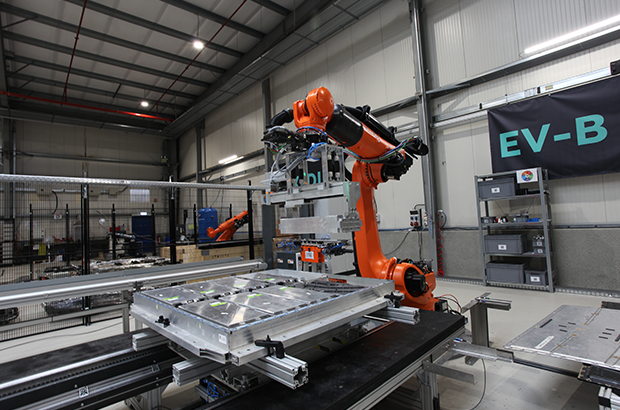

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

DIONYS: Schluss mit Event-Chaos

Events und Offsites erleben ein massives Comeback. Doch hinter den Kulissen vieler Locations herrscht oft noch analoges Chaos. Das Münchner Start-up DIONYS will genau das ändern: Schluss mit dem E-Mail-Pingpong, hin zu echten Buchungen.

Die steigende Nachfrage nach Firmen-Events und privaten Feiern stellt die Hospitality-Branche vor administrative Herausforderungen. Während Hotelzimmer und Tischreservierungen weitgehend digitalisiert sind, erfolgt die Bearbeitung von Gruppenanfragen und Event-Konfigurationen in vielen Betrieben noch manuell. Das 2025 gegründete Software-Start-up DIONYS tritt an, um diesen Prozess durch Standardisierung zu beschleunigen.

Konfigurator statt E-Mail-Pingpong

Das Kernprodukt des Unternehmens ist eine Softwarelösung, die den Angebotsprozess für Veranstaltungen digitalisiert. Anstatt individuelle Angebote manuell zu tippen, sollen Kunden ihre Events – von Menüs bis zu Getränkepaketen – über eine Online-Oberfläche selbst konfigurieren können.

CEO Folke Mehrtens beschreibt den aktuellen Zustand der Branche als paradox: „Es ist absurd: Gerade dort, wo Events den meisten Umsatz bringen, fehlt oft jede Struktur. Solange Events wie Sonderfälle behandelt werden, bleiben sie ein operativer Schmerz.“

Die Software von DIONYS zielt darauf ab, diesen „Schmerz“ zu lindern, indem sie Events von der manuellen Ausnahme zum standardisierten Produkt wandelt – buchbar und transparent wie im E-Commerce.

Technik trifft auf operative Erfahrung

Technisch steht das Unternehmen vor der Hürde, die individuellen Parameter von Gastronomiebetrieben – etwa spezifische Stornoregeln oder variable Menüfolgen – in einen Algorithmus zu überführen. CTO Gregor Matte betont, dass die Herausforderung weniger in der reinen Buchung, sondern in der Abbildung der operativen Vielfalt liege.

Um die Praxistauglichkeit sicherzustellen, setzt das Gründungsteam auf Mitstreiter mit Branchenhintergrund. Neben Mehrtens (Strategie) und Matte (Technik) sind unter anderem Ekkehard Bay (ehemals Manager im Mandarin Oriental) sowie Daniel Simon (ehemals OpenTable) an Bord.

Wettbewerb und der Faktor „Mensch“

DIONYS positioniert sich in einem dichten Marktumfeld zwischen etablierten Back-Office-Lösungen wie Bankettprofi und modernen Reservierungssystemen wie aleno. Die Münchner suchen ihre Nische bei individuellen Event-Locations und Restaurants, die sich von reinen Tagungshotels abgrenzen.

Die in der Branche verbreitete Sorge, dass durch die Digitalisierung die persönliche Note leide, versucht Head of Hospitality Ekkehard Bay zu entkräften: „Wenn Standardfragen digital geklärt sind, bleibt im echten Gespräch mehr Zeit für das, was wirklich zählt: besondere Wünsche und echte Aufmerksamkeit.“

Erste Marktdaten und Ausblick

Seit dem Start im Herbst 2025 wurden nach Angaben des Unternehmens Anfragen mit einem Volumen von rund 400.000 Euro über das System abgewickelt. Zu den ersten Nutzern zählen bekannte Münchner Betriebe wie Kustermann und die Bar Valentin. Das Erlösmodell basiert auf einer Kombination aus monatlicher Softwaregebühr und umsatzabhängigen Komponenten.

Für die nächste Wachstumsphase strebt DIONYS die Akquise von 100 „Pionier-Betrieben“ in der DACH-Region an. Ob sich der Ansatz als neuer Industriestandard durchsetzen kann, wird davon abhängen, ob die Software die komplexen Anforderungen einer breiten Masse an unterschiedlichen Betrieben tatsächlich ohne manuelles Nachsteuern abbilden kann. Daniel Simon gibt sich zuversichtlich: „In drei Jahren wird Event-Management nicht mehr improvisiert, sondern datenbasiert gesteuert.“

Comeback in der Energiebranche: Ex-Yello-Chef Peter Vest fordert mit neuem Modell den Strommarkt heraus

Mit STARQstrom ist zum Jahresanfang ein neuer Player in den Energiemarkt eingetreten. Das Hamburger Start-up setzt auf ein prominentes Gründer-Duo und ein Modell, das den klassischen Börsenhandel umgehen will. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Preis, sondern auf den wachsenden ESG-Nachweispflichten des Mittelstands.

In der deutschen Energielandschaft meldet sich ein bekanntes Gesicht zurück: Dr. Peter Vest, der ehemalige Geschäftsführer von Yello Strom, hat gemeinsam mit Fabio Griemens zum 1. Januar 2026 den neuen Energieversorger STARQstrom gelauncht. Während Vest die Branchenerfahrung aus der Konzernwelt mitbringt, kommt Co-Gründer Griemens aus der Tech- und Skalierungsecke, mit Stationen im Management von LinkedIn und FREENOW.

Das Duo tritt an, um die Wertschöpfungskette der Stromversorgung zu straffen. Das Kernversprechen des neuen Anbieters liegt in der sogenannten „Direktvermarktung“. Anstatt den erzeugten Strom über die Strombörse zu handeln – wo er oft anonymisiert und wieder zurückgekauft wird –, setzt das Startup auf eine direkte Verzahnung von Erzeugung und Belieferung.

Umgehung der „Doppelschleife“

Das Geschäftsmodell zielt darauf ab, Handelsstufen zu eliminieren. Laut Peter Vest vermeidet das Unternehmen die übliche „Doppelschleife“ über die Börse, bei der Energie zunächst vermarktet und später für die Belieferung wieder beschafft wird. Stattdessen nutzt STARQstrom Energie aus eigenen PV- und Windparks sowie den direkten Einkauf, um sie ohne Umwege an die Endkunden zu bringen.

Diese Strategie soll vor allem Preistransparenz schaffen und die Volatilität abfedern. Im ersten Betriebsmonat nach dem Start im Januar 2026 konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund drei Millionen Kilowattstunden (kWh) Grünstrom absetzen.

ESG-Pflichten als Wachstumstreiber

Obwohl das Angebot auch Privatkunden offensteht, visiert das Startup strategisch vor allem den energieintensiven Mittelstand an. Hier identifizieren die Gründer ein drängendes Problem jenseits der reinen Kosten: die bürokratischen Anforderungen der Energiewende.

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, im Rahmen von ESG-Berichtspflichten (Environment, Social, Governance) und Audits die Herkunft ihrer Energie lückenlos nachzuweisen. „Wer heute Strom einkauft, schaut nicht nur auf den Preis, sondern genauso auf Herkunft und Nachweislogik“, erklärt Mitgründer Fabio Griemens die Marktlücke. Da der Strom aus definierten Anlagen in Deutschland stammt und nicht als Graustrom über die Börse fließt, können Herkunftsnachweise für jede Kilowattstunde direkt bereitgestellt werden, was die Compliance-Prozesse für Firmenkunden vereinfachen soll.

Ambitionierte Skalierungsziele

Die Ziele für die Anlaufphase sind sportlich gesteckt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant das Hamburger Unternehmen mit einem Volumen von rund 500 GWh im eigenen Bilanzkreis. Gedeckt wird dieser Bedarf durch einen Mix aus PV- und Onshore-Windanlagen, wobei bei Spitzenlasten ergänzend auf Börsenbeschaffung zurückgegriffen werden kann.

Mittelfristig zielt das Gründer-Duo auf den Massenmarkt: Bis Ende 2027 soll rechnerisch eine Menge an Erneuerbarer Energie bereitgestellt werden, die der Versorgung von einer Million Haushalte entspricht. Ob das Modell der direkten Vermarktung angesichts des volatilen Erzeugungsprofils erneuerbarer Energien auch bei dieser Skalierung die versprochene Planungssicherheit halten kann, wird die Marktentwicklung in den kommenden zwei Jahren zeigen.

Dr. Peter Vest und Fabio Griemens werden ihr Konzept dem Fachpublikum erstmals auf der E-World im Februar vorstellen.

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

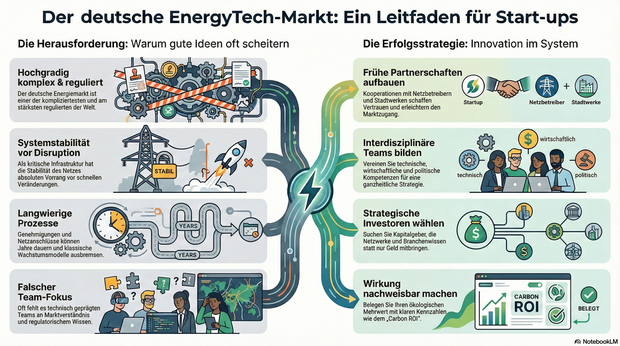

Report: Inside Germany’s EnergyTech Market

Aktuelle Ein- und Ausblicke für Gründer*innen und Start-ups im EnergyTech-Markt.

EnergyTech gehört in Deutschland zu den spannendsten, aber auch herausforderndsten Märkten für Gründer*innen. Die Kombination aus technologischer Innovation, wirtschaftlichem Potenzial und der Dringlichkeit, das Energiesystem klimaneutral zu gestalten, schafft enorme Chancen. Gleichzeitig ist die Eintrittsbarriere hoch, denn der deutsche Energiemarkt ist einer der komplexesten und am stärksten regulierten weltweit.

Laut der Internationalen Energieagentur werden im Jahr 2025 weltweit rund 2,1 Billionen Euro in saubere Energien investiert. Damit übertreffen die Investitionen in erneuerbare Energien erstmals die in fossile Brennstoffe deutlich. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle, denn kein anderes Land in Europa verfügt über eine vergleichbare Durchdringung mit erneuerbaren Energien. Diese Vorreiterrolle macht den Markt attraktiv, aber auch kompliziert.

Gründer*innen, die in diesem Umfeld aktiv werden, müssen verstehen, dass Erfolg hier weniger von reiner Technologie abhängt, sondern von der Fähigkeit, sich in einem vielschichtigen System aus Regularien, Netzstrukturen und politischen Rahmenbedingungen zu bewegen. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben. Entscheidend ist, wie diese Idee in ein System passt, das auf Stabilität, Versorgungssicherheit und langfristige Planung ausgelegt ist.

Deutschlands Energiemarkt zwischen Stabilität und Veränderung

Der deutsche Energiemarkt gilt als hoch reguliert, gleichzeitig aber auch als offen für neue Akteur*innen. Wer hier tätig werden will, findet klar definierte Wege, um als Energieversorger*in zugelassen zu werden. Doch der Weg dorthin ist gesäumt von Genehmigungen, Netzanschlussverfahren und Förderbedingungen.

Die Stabilität des Systems steht über allem. Jede Veränderung im Netz kann weitreichende Folgen haben, weshalb die Regulierung streng überwacht wird. Netzbetreiber*innen müssen ständig das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch sichern, um Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das führt dazu, dass Innovationen nur schrittweise eingeführt werden können.

Hinzu kommt die dezentrale Struktur des Energiesystems. Deutschland hat den Umbau seiner Energieversorgung regional organisiert, was zu einer Vielzahl von kleinen Akteur*innen führt. Ob Solaranlagen auf Privathäusern, Windparks in ländlichen Regionen oder Batteriespeicher in Städten, alle müssen an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Dieses Netz ist die Lebensader des Systems, aber gleichzeitig ein Flaschenhals. Jede neue Installation benötigt einen Netzanschluss, und die Wartezeit kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

Diese Verzögerungen sind eine der größten Herausforderungen für Start-ups. Klassische Wachstumsmodelle, die auf schnelle Skalierung ausgelegt sind, stoßen hier an ihre Grenzen. Gründer*innen müssen lernen, mit langen Planungszeiträumen zu arbeiten und ihre Finanzierungsstrategie darauf abzustimmen. Softwarelösungen können helfen, Prozesse zu vereinheitlichen und Transparenz zu schaffen. Doch auch hier gilt: Der deutsche Markt lässt sich nicht einfach durch Technologie beschleunigen. Erfolg entsteht durch Anpassungsfähigkeit, Vertrauen und Systemverständnis.

Innovation im System statt Disruption von außen

Viele Start-ups treten mit dem Ziel an, Märkte zu verändern oder bestehende Strukturen zu durchbrechen. In der Energiebranche stößt dieser Ansatz jedoch schnell an seine Grenzen. Das Energiesystem ist keine klassische Konsumlandschaft, sondern Teil der kritischen Infrastruktur. Es versorgt Millionen Menschen und Unternehmen mit Strom, Wärme und Mobilität. Jede Veränderung muss sorgfältig integriert werden, um Stabilität zu gewährleisten.

Statt auf radikale Umbrüche zu setzen, braucht es eine Haltung der systemischen Innovation. Erfolgreiche EnergyTech-Unternehmen arbeiten mit dem System, nicht gegen es. Sie schaffen Lösungen, die bestehende Prozesse verbessern und den Übergang zur Klimaneutralität erleichtern. Unternehmen wie Gridx, EV.Energy, Enspired, Reev oder Thermondo zeigen, wie das funktionieren kann. Sie haben ihre Geschäftsmodelle so aufgebaut, dass sie technologische Exzellenz mit regulatorischer Konformität und gesellschaftlicher Akzeptanz verbinden.Für Gründer*innen bedeutet das, sich früh mit Netzbetreiber*innen, Behörden und Installationsbetrieben zu vernetzen. Der Aufbau von Vertrauen ist im Energiesektor ein strategischer Vorteil. Wer die Abläufe in Kommunen, Stadtwerken und öffentlichen Einrichtungen versteht, kann die langen Vertriebszyklen besser steuern und Pilotprojekte realistisch planen.

Warum gute Ideen im Energiemarkt oft scheitern

Die Gründe für das Scheitern von EnergyTech-Start-ups liegen selten in der Technologie. Viel öfter sind es strukturelle oder strategische Fehler. Der Verkauf an Energieversorger*innen oder kommunale Betriebe dauert oft mehrere Jahre. Wer in dieser Zeit nicht über ausreichend Kapital und Geduld verfügt, läuft Gefahr, aufzugeben, bevor der Markteintritt gelingt.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Zusammensetzung des Teams. In vielen Fällen sind Teams stark technisch geprägt, während Marktverständnis, politische Kompetenz und regulatorisches Wissen fehlen.

Auch die Wahl der Investor*innen spielt eine entscheidende Rolle. Kapitalgeber*innen, die nur finanzielle Rendite erwarten, sind im Energiemarkt selten die richtige Wahl. Wichtiger sind Investor*innen, die strategischen Netzwerke öffnen, Kontakte zu Stadtwerken oder Netzbetreiber*innen vermitteln oder bei der Skalierung unterstützen. Eine gut strukturierte Cap Table mit klaren Verantwortlichkeiten schafft dabei Transparenz und Vertrauen.

Darüber hinaus müssen Gründer*innen ihre Wirkung belegen können. Im Energiemarkt zählt nicht nur der technologische Fortschritt, sondern auch der nachweisbare Beitrag zur Dekarbonisierung. Wer den Carbon Return on Investment klar beziffern kann, wer Pilotprojekte erfolgreich umsetzt und belastbare Daten liefert, überzeugt Kund*innen, Partner*innen und Investor*innen gleichermaßen. Greenwashing hingegen ist ein reales Risiko. Der Markt erkennt schnell, wer nur mit Nachhaltigkeit wirbt, ohne messbare Ergebnisse zu liefern.

Strategien und praxisnahe Tipps für Gründer*innen

Es gibt mehrere zentrale Hebel, mit denen Gründer*innen die typischen Hürden im deutschen Energiemarkt überwinden können. Einer der wichtigsten ist der Aufbau früher Partnerschaften. Kooperationen mit Netzbetreiber*innen, Stadtwerken oder kommunalen Einrichtungen schaffen Glaubwürdigkeit und erleichtern den Zugang zu Genehmigungsprozessen. Wer diese Partnerschaften schon in der Entwicklungsphase aufbaut, versteht die Marktmechanismen besser und kann Projekte effizienter realisieren.

Ebenso entscheidend ist die Zusammensetzung des Teams. Interdisziplinarität ist im Energiesektor kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Erfolgreiche Teams vereinen technische, wirtschaftliche und politische Kompetenzen. Sie wissen, wie regulatorische Entscheidungen getroffen werden, welche Förderprogramme relevant sind und wie man Innovationsprojekte in bestehende Strukturen integriert. Ein divers aufgestelltes Team kann Risiken besser einschätzen und Investor*innen überzeugender ansprechen.

Auch die Gestaltung der Cap Table verdient besondere Aufmerksamkeit. Kapitalgeber*innen sollten nicht nur Geld mitbringen, sondern auch strategischen Mehrwert bieten. Kontakte zu Entscheidungsträger*innen, Branchenkenntnis und operative Unterstützung bei Pilotprojekten sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Eine transparente Struktur, in der jede Partei klar definierte Rollen hat, fördert Vertrauen und beschleunigt Entscheidungen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nachweisbarkeit von Wirkung. Gründer*innen müssen ihren ökologischen und ökonomischen Mehrwert belegen können. Messbare Kennzahlen wie Emissionseinsparungen, Energieeffizienz oder Carbon ROI sind ausschlaggebend, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Pilotprojekte mit belastbaren Ergebnissen überzeugen nicht nur Investor*innen, sondern auch Kund*innen und öffentliche Partner*innen.

Nicht zuletzt braucht es realistische Planung. Genehmigungsprozesse und Netzanschlüsse dauern in Deutschland oft Jahre. Wer dies in der Finanzplanung berücksichtigt und seine Strategie auf gestaffelte Rollouts oder modulare Produktarchitekturen ausrichtet, vermeidet teure Fehlentscheidungen. Skalierung im Energiemarkt bedeutet nicht Geschwindigkeit um jeden Preis, sondern nachhaltiges Wachstum mit stabilem Fundament.

Blick nach vorn: Warum sich Ausdauer lohnt

Trotz aller Hürden bleibt der deutsche Energiemarkt für Gründer*innen besonders attraktiv. Die globalen Trends sprechen eine klare Sprache: Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien weltweit bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln, angetrieben vor allem durch den rasanten Aufstieg der Solarenergie. Wind- und Speichertechnologien werden ebenfalls stark wachsen, während Start-ups gleichzeitig mit Herausforderungen in Lieferketten, Netzintegration, Finanzierung und politischen Veränderungen umgehen müssen.

Eine aktuelle Zwischenbilanz der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) zeigt, dass die weltweite neu installierte Leistung 2024 bei rund 582 Gigawatt lag – ein Rekordwert. Gleichzeitig reicht dies nicht aus, um die auf der Uno-Klimakonferenz von Dubai 2023 vereinbarten Ziele zu erreichen, die Kapazität bis 2030 auf 11,2 Terawatt zu verdreifachen. Dazu wären ab sofort jährlich zusätzlich 1.122 Gigawatt nötig. Auch bei der Energieeffizienz hinken die Fortschritte hinterher: Die jährliche Wachstumsrate liegt aktuell bei rund einem Prozent, während vier Prozent notwendig wären.

Für Gründer*innen bedeutet dies, dass die Nachfrage nach innovativen, zuverlässigen und systemgerechten Lösungen weiter steigen wird. Wer sich frühzeitig auf Pilotprojekte einlässt, Netzanschlüsse koordiniert und regulatorische Prozesse kennt, kann einen entscheidenden Vorsprung erzielen. Deutschland bietet durch klare Klimaziele, Förderprogramme und politische Unterstützung zudem ein Umfeld, in dem Innovationen nachhaltige Wirkung entfalten können.

Ausdauer zahlt sich aus, weil die Transformation der Energieversorgung Zeit braucht. Wer heute in Partnerschaften, systemgerechte Lösungen und messbare Wirkung investiert, legt das Fundament für langfristigen Markterfolg. Die Verbindung von Innovation, Skalierbarkeit und nachweisbarem ökologischen Mehrwert wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil und ermöglicht Gründer*innen, die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Der Autor Jan Lozek ist Geschäftsführer von Future Energy Ventures. Als Investor und Wegbereiter der Energiewende unterstützt er Gründer*innen dabei, Technologien für ein klimaneutrales Energiesystem zu entwickeln und fördert innovative Unternehmen.

LegalTech-Trends 2026

KI, strategische Fähigkeiten und mehr Technikverständnis stehen 2026 auf der Agenda der Rechtsbranche – gut zu wissen nicht nur für LegalTech-Start-ups und -Gründer*innen.

Die LegalTech-Trends des Jahres 2026 machen deutlich, dass die Rechtsbranche vor einem grundlegenden Wandel steht: Routinetätigkeiten werden zunehmend in den Hintergrund gedrängt, da sie automatisiert oder von KI übernommen werden. Gleichzeitig gewinnen neue Kompetenzen an Bedeutung und Up-Skilling wird zur Schlüsselqualifikation, während traditionelle Karrierepfade ins Wanken geraten. Dementsprechend werden 2026 das Technologieverständnis, Prozessdesign sowie strategische Fähigkeiten in der Rechtsbranche immer wichtiger.

1. Integrierte Cloud LegalTech-Plattformen etablieren sich

Die LegalTech-Landschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und konsolidiert sich zunehmend zu integrierten Cloud-Ökosystemen. Diese vereinen zentrale Funktionen wie Mandats- und Fallmanagement, Dokumentenautomatisierung, Ausgaben- und Risikoanalysen sowie Kollaborations- und Workflow-Funktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Sie lösen die bislang weitverbreiteten, voneinander getrennten Einzelsysteme ab. Diese integrierten Plattformen versetzen juristische Teams in die Lage, auf eine einheitliche, konsistente Datenbasis (Single Source of Truth) zuzugreifen und fundierte Analysen durchzuführen. Das Ergebnis sind deutlich schnellere Arbeitsabläufe, eine verbesserte Transparenz über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg sowie eine höhere operative Resilienz der Rechtsorganisation.

2. Eingebettete agentenbasierte KI (embedded agentic AI)

Embedded Agentic AI entwickelt sich rasant zu einem der prägendsten Trends im LegalTech-Markt. Im Gegensatz zu klassischen KI-Assistenzsystemen agieren agentische KI-Module direkt innerhalb juristischer Fachanwendungen und übernehmen eigenständig klar definierte Aufgaben – etwa die Fristenüberwachung, Vertragsprüfung oder Aktenvorbereitung. Nahtlos in bestehende Workflows eingebettet, reduzieren sie manuellen Aufwand, minimieren Risiken und steigern die Produktivität spürbar. Für Kanzleien bedeutet Embedded Agentic AI einen strategischen Schritt hin zu skalierbaren, zukunftssicheren Prozessen, bei denen juristische Expertise gezielt durch autonome, kontextbewusste KI ergänzt wird.

3. KI-Sicherheit & Governance

KI ist längst mehr als nur ein Werkzeug – sie entwickelt sich zu einer operativen Notwendigkeit. Im Jahr 2026 werden LegalTech-Pioniere deshalb über reine Pilotprojekte hinausgehen und Rahmenwerke für die KI-Governance, Risikokontrollen, Compliance und ethische Rahmenbedingungen einführen. In diesem Kontext gilt es beispielsweise Transparenzanforderungen zu definieren, Prompt-Audits und Human-in-the-Loop-Kontrollen einzuführen sowie für die Nachverfolgbarkeit von Datenquellen zu sorgen. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die eine strukturierte KI-Governance integrieren, reduzieren Haftungsrisiken, stärken das Vertrauen und können KI skalieren. Wenn sie dabei auch noch den ethischen und regulatorischen Compliance-Anforderungen gerecht werden, sind sie für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt.

4. Predictive Legal Analytics

KI steht 2026 nicht mehr nur für unterstützende oder automatisierende Funktionen, sondern entwickelt sich zunehmend zum strategischen Faktor. Generative KI und fortschrittliche Analyseverfahren werden gezielt zum Einsatz kommen, um den Ausgang von Gerichtsverfahren zu prognostizieren, umfangreiche Beweis- und E-Discovery-Daten auszuwerten und bislang verborgene Muster in der Rechtsprechung zu identifizieren. Im Jahr 2026 wird KI-generierter Content in immer mehr Verfahren eine zentrale Rolle bei der Sichtung, Bewertung und Einordnung von Beweismitteln spielen. Dadurch verändern sich die Vorgehensweisen bei der Vorbereitung von Fällen, dem Entwickeln von Argumentationsketten sowie der strategischen Entscheidungsfindung. All das führt dazu, dass Technologie vom reinen Hilfsmittel zum strategischen Entscheidungsfaktor aufsteigt.

5. Juristische Talente entwickeln sich zu technisch versierten Fachkräften

Anwältinnen und Anwälte müssen sich zunehmend zu technologieaffinen Gestaltern entwickeln, die digitale Tools, Automatisierung und KI souverän in ihre tägliche Arbeit integrieren. Statt reiner Rechtsanwendung rücken Prozessverständnis, Systemkompetenz und Dateninterpretation in den Fokus. Kanzleien profitieren von effizienteren Abläufen, höherer Skalierbarkeit und besserer Mandantenorientierung. Tech-fluente Legal Professionals werden damit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor in einem zunehmend digitalisierten Rechtsmarkt.

6. KI-gestütztes Smart Contracting & Compliance Automation

KI geht im Vertragswesen weit über einfache Prüfungsfunktionen hinaus und wird zum zentralen Instrument für umfassendes Contract Lifecycle Management, Compliance-Monitoring sowie eine automatisierte Vertragserstellung. Zudem lassen sich durch Predictive Analytics Risiken, Inkonsistenzen und Compliance-Probleme immer früher identifizieren – ein Trend, der insbesondere für Unternehmensrechtsabteilungen und international tätige Kanzleien von Bedeutung ist. Im Jahr 2026 werden sich vor allem diese drei Anwendungsszenarien etablieren:

- KI-gestützte Vertragsanalysen, die potenzielle Risiken identifizieren und konkrete Korrekturvorschläge liefern.

- Automatisierte Compliance-Berichte zur lückenlosen Nachverfolgung regulatorischer Vorgaben.

- KI-Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten.

7. Cybersicherheit wird zum Wettbewerbsvorteil

Mit der zunehmenden Nutzung von LegalTech steigen auch die Risiken im Bereich Cybersecurity. Umso wichtiger ist es, dass Jurist*innen die Daten ihrer Mandant*innen, vertrauliche Fallakten sowie ihre KI-Systeme vor Ransomware-Angriffe, Datenpannen und der unbefugten Offenlegung sensibler Informationen schützen. Robuste Cybersecurity-Tools und datenschutzorientierte LegalTech-Architekturen sind daher unverzichtbar und werden häufig direkt in die Plattformen integriert. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die hier proaktiv investieren, schützen nicht nur ihre Reputation und das Vertrauen ihrer Mandant*innen, sondern erfüllen zugleich die zunehmend strengeren globalen Datenschutzvorschriften.

8. Ergebnisorientierte und ROI-nachweisbare KI-Einführung

2026 steht LegalTech nicht mehr im Testmodus – sie muss konkrete Mehrwerte nachweisen. Sowohl Anbietende als auch Anwendende sind zunehmend gefordert, Investitionen in Technologie klar mit messbaren Ergebnissen zu verknüpfen, etwa durch Zeit- und Kostenersparnis, Reduzierung von Fehlern oder eine höhere Mandant*innenzufriedenheit. Für die Praxis bedeutet das: Pilotprojekte sollten stets mit klar definierten KPIs starten, um den Erfolg messbar zu machen. Analysen spielen eine entscheidende Rolle, um den geschäftlichen Nutzen gegenüber Führungskräften und Mandant*innen transparent darzustellen. Gleichzeitig verlagern sich Budgetentscheidungen weg von „Innovation um der Innovation willen“ hin zu einer klaren ROI-orientierten Ausrichtung.

9. Innovation in der Rechtsberatung & alternative Business-Modelle

Die Veränderung in der Rechtsbranche betrifft die gesamte Struktur juristischer Dienstleistungen. Klassische Stundenhonorare verlieren an Bedeutung, während alternative Preismodelle wie Festpreise, Abonnements oder wertbasierte Vergütungen an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wird durch Technologien unterstützt, die Ergebnisse zuverlässig vorhersagen und standardisierte Leistungen effizient bereitstellen. Für Rechtsabteilungen und Mandant*innen wird Kalkulierbarkeit zunehmend zum Standard. Kanzleien, die ihre Liefermodelle entsprechend innovativ gestalten, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerber*innen, die weiterhin auf traditionelle Stundenhonorare setzen.

10. Lawbots & Vertikale Automatisierung

„Lawbots“ stehen kurz davor, zum festen Bestandteil der Rechtsbranche zu werden. Diese spezialisierten Bots sind darauf ausgelegt, spezifische juristische Aufgaben zu automatisieren – von der Mandantenaufnahme über Dokumentenautomatisierung und Compliance-Prüfungen bis hin zu rechtlicher Recherche. Typische Einsatzszenarien sind etwa maßgeschneiderte Bots für Einwanderungsanträge, Markenanmeldungen oder Routineverfahren in der Prozessführung. Sie übernehmen klar definierte, standardisierte Aufgaben auf höchst effiziente Weise. So gewinnen Anwält*innen wertvolle Zeit, um sich auf komplexe, urteilsbasierte Arbeiten zu konzentrieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

Der Autor Oliver Bendig ist CEO von stp.one, einem der führenden Anbietern von Legal-Tech-Komplettlösungen.

Gaming & digitale Medien – eine Perspektive für Start-ups?

Diese Voraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer von Start-ups in der Gamingbranche oder der Gestaltung digitaler Medien mitbringen, um erfolgreich zu sein.

Digitale Start-ups verbinden attraktive Zukunftsperspektiven mit einem geringen Startkapital. Für die digitale Generation aktueller Schul- und Universitätsabgänger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg in die Gamingbranche oder die Gestaltung digitaler Medien für die Gründung eines Start-ups ausreichen kann. Solche Perspektiven sind gegeben, die neben ausreichend Kreativität eine fundierte Ausbildung in Computertechnik und Business gleichermaßen voraussetzen.

Indie-Games – eine Perspektive für Entwickler?

Noch vor einigen Jahren war die Gamingbranche als Perspektive für Gründer eher unattraktiv. Die großen, internationalen Studios dominierten die Szene, wobei für Triple-A-Titel längst Tausende von Entwicklern an unterschiedlichen Standorten benötigt wurden. Unter dem Zeit- und Kostengrund vieler Studios sowie der Entlassungswelle der letzten Jahre ist es für immer mehr Developer uninteressant, auf die Anstellung in einem der großen Softwarehäuser zu hoffen.

Die unabhängige Entwicklung von digitalen Medien oder Spielen bleibt jedoch beliebt und kann zur Basis eines Start-ups werden. Immer mehr Gamer wenden sich von den überteuerten, großen Marken der Szene ab und vertrauen auf kleinere Entwickler mit mehr Freiheiten bei der Umsetzung. Selbst die großen Gaming-Plattformen halten regelmäßig eine Auswahl beliebter und neuer Indie-Games für Millionen Nutzer bereit.

Unabhängig von Größe und Art eines Studios bleibt die Gamingbranche international und setzt verschiedene Skills vom Development bis zum erfolgreichen Marketing voraus. Dies alles lässt sich längst in speziell abgestimmten Studiengängen erlernen.

Spielentwicklung der neuesten Generation als Studiengang

Studiengänge wie Games & Immersive Media an der Hochschule Furtwangen erlauben es, einen Bachelor im Gaming-Umfeld zu erlangen und alle relevanten Fähigkeiten für den zukünftigen Berufsweg zu gewinnen. Neben Computer Science und Anwendungen im spielerischen Bereich nehmen Business, Design und Medien als zweiter Bereich einen wesentlichen Stellenwert im Studium ein.

Diese Kombination des bilingualen Studiengangs ergibt Sinn. Schließlich ist nicht jeder kreative Programmierer und Spieleentwickler ein Geschäftsmann, genauso wenig wie Marketer gerne stundenlang mit Quellcode arbeiten. Moderne Studiengänge wie dieser führen beide Welten zusammen und sorgen für eine fundierte Ausbildung, um tiefe Einblicke in beide relevanten Arbeitsfelder zu gewinnen.

Starke Unterstützung für zukünftige Start-ups

Die Hochschule Furtwangen geht mit ihrer Unterstützung weit über den reinen Studiengang hinaus. Bewusst wird angehenden Start-ups unter die Arme gegriffen, die ihre ersten Schritte ins Gaming-Business mit kreativen Spielen und Studienprojekten gehen möchten.

Neben einer umfassenden Beratung auf dem Weg zum eigenen Business werden ein Support für Fördermittel sowie Räumlichkeiten für das gemeinschaftliche Arbeiten an Spielen oder digitalen Medien geboten. Viele Formalitäten und Unsicherheiten, die sich bei Start-ups unabhängig von Branche und Geschäftsfeld ergeben, werden so seitens der Hochschule kompetent und professionell unterstützt.

Für den Einstieg sind Kenntnisse im Gaming-Bereich ideal, die über die reine „Freude am Zocken“ hinausgehen. Kreativität in der Planung und Umsetzung eigener Projekte sollte nachgewiesen werden – anders als die zwingende Notwendigkeit, eine Programmiersprache zu beherrschen.

Sichtbarkeit im digitalen Umfeld entscheidend

Wie bei allen Produkten entscheidet weniger die tatsächliche Qualität, sondern die Sichtbarkeit und eine wirkungsvolle Werbung über Erfolg von Misserfolg von Games. Gerade das Marketing für digitale Produkte ist wegen der hohen Konkurrenz und einer Fülle an Informationen in der digitalen Welt eine immense Herausforderung. Hier eine fachkundige Unterstützung von Anfang an zu erhalten, bewahrt Entwickler und kreative Köpfe davor, grundlegende Fehler zu begehen und frühzeitig den Traum vom Gaming-Job zu begraben.

Schneller aus dem Labor

Wie Gründer*innen aus dem universitären Umfeld der Transfer von Wissen aus der akademischen Welt in die Privatwirtschaft noch besser gelingt, erörtern wir im Interview mit Dr. Philipp Baaske, Mitgründer von NanoTemper Technologies, Business Angel und seit Oktober 2025 Vizepräsident für Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

NanoTemper, einer der Weltmarktführer für biophysikalische Messinstrumente, wurde 2008 als Spin-off der LMU gegründet. Was hatte dich damals dazu bewogen, vom Forscher zum Gründer zu werden?

Für mich war es sehr persönlich. Meine Mutter wurde mit Brustkrebs diagnostiziert, und das Medikament, das ihr das Leben gerettet hat, wurde dank Biotechnologie entwickelt. Mir wurde klar, dass Wissenschaft nur dann wirklich mächtig ist, wenn sie den Patienten erreicht. Dieser Gedanke hat mich nie mehr losgelassen.

Im Labor habe ich die Neugier, die Präzision, das Entdecken geliebt. Aber ich sah auch die Lücke: brillante Ideen blieben oft in Publikationen stecken, weit weg vom Alltag der Menschen. Ich wollte nicht bei der Entdeckung stehen bleiben. Ich wollte helfen, Entdeckungen in Produkte zu verwandeln, die jeder nutzen kann.

Diese Überzeugung wurde durch meine Herkunft noch verstärkt. Ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie von Handwerkern. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Arbeit praktisch sein muss, dass sie den Menschen dienen sollte. Die Wissenschaft faszinierte mich, aber ich spürte eine Unruhe: Wie viel mächtiger kann unser Wissen werden, wenn wir es vom Labor auf den Alltag der Menschen übertragen?

Also habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Stefan Duhr den Sprung gewagt. Zwei junge Wissenschaftler in einem Labor im Keller, die die ersten Prototypen von Hand bauten. Wir hatten kein Risikokapital, keine Roadmap, nur Entschlossenheit und den Glauben, dass das, was wir erschaffen, etwas verändern könnte. Uns trieb die gleiche Hartnäckigkeit an, die ich in der Werkstatt meiner Eltern gesehen hatte: Wenn etwas nicht funktionierte, reparierte man es, bis es funktionierte.

Wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht der Businessplan oder die Marktanalyse, die den Ausschlag gaben. Es war der Glaube, dass Forschung nicht im Labor enden, sondern die Brücke zur Gesellschaft schlagen sollte. Und für mich wurde Unternehmertum der Weg, diese Brücke zu bauen.

Was waren die größten Hürden auf diesem Weg?

Die größten Hürden waren nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Als Wissenschaftler waren wir darauf trainiert, uns tief in die Experimente zu vertiefen, aber wir wussten nicht, wie man mit Kunden spricht, Verträge aushandelt oder Teams leitet. Das musste ich alles von Grund auf neu lernen.

In den Anfangsjahren haben wir Prototypen verkauft, bevor das Produkt überhaupt fertig war. Das hat uns gezwungen, schnell zu handeln, aber es hat uns auch Demut gelehrt: Kunden erwarten Zuverlässigkeit und nicht nur clevere Ideen. Später, als das Wachstum unsere Finanzen überstieg, mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Einmal musste ich Kollegen entlassen, um das Unternehmen zu retten. Das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens, aber es hat mir gezeigt, dass Führung nicht darin besteht, Schmerzen zu vermeiden, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich gab es unzählige kleinere Hürden: Menschen davon zu überzeugen, einem jungen Unternehmen zu vertrauen, die Gehaltsabrechnung zu erledigen, Instrumente von Hand zu reparieren. Aber diese Hindernisse wurden zu unserer Lehrzeit.

Wie können wir den Wissens- und Technologietransfer verbessern und gleichzeitig einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Über Fördermittel wird viel gesprochen, was gut ist, denn wir müssen sie verbessern. Aber ich glaube, wir sollten über die Fördermittel hinausdenken. Der Fokus muss auf dem Impact liegen, nicht nur auf der Förderung. In den Life Sciences bedeutet das vor allem eines: Innovationen schneller zu den Patienten und den behandelnden Ärzten zu bringen.

Wir haben exzellente Forschung und Wissenschaftler von Weltrang. Die Frage ist, wie schnell ihre Entdeckungen den Weg vom Labor in die medizinische Praxis finden. Entscheidend sind stärkere Partnerschaften zwischen Universitäten, Krankenhäusern und praktizierenden Ärzten. Wenn Forscher, Kliniker und Ärzte früh zusammenarbeiten, wird der Weg von der Entdeckung zum Patienten kürzer und effektiver.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Wissenschaftler dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Viele zögern, weil sie glauben, dass ihnen die unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Was sie jedoch wirklich brauchen, ist eine unterstützende Umgebung: Mentoren, Vorbilder und die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren.