Aktuelle Events

FemTech-Report 2022

Vom Nischendasein zum Hot Topic: Zahlen, Fakten und FemTech-Start-ups.

Im Rahmen einer Start-up- und Marktanalyse hat die Digital-Health-Beratung Brainwave den deutschen FemTech-Markt genauer unter die Lupe genommen. Die Erkenntnis: Lange Zeit wurde das Thema digitalgestützte Lösungen für die Frauengesundheit vernachlässigt, obwohl es immerhin die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Mittlerweile scheint das Potenzial bei Gründer*innen und Investor*innen angekommen zu sein, denn in den Bereichen Technologie, neue Geschäftsmodelle und Start-up-Finanzierungen ist im letzten Jahr viel passiert.

Was ist FemTech?

Der Begriff umschreibt technologische Angebote und Services, die sich auf die Gesundheit der Frau konzentrieren. Die Lösungen reichen von Fruchtbarkeits- und Zyklus-Tracking, über Schwangerschaftsbegleitung und Tele-Hebammen bis hin zu Lösungen zum Thema Sexual Awareness und Menopause. Aber auch E-Commerce-Produkte, wie Periodenunterwäsche oder Supplements komplementieren den Trend. Der Begriff FemTech wurde insbesondere durch Ida Tin geprägt – die Gründerin der Zyklus- und Periodentracking App Clue.

Die wichtigsten FemTech-Trends

Viele FemTech-Angebote, besonders jene aus dem Bereich Schwangerschaft und Geburt, sind bereits in der medizinischen Versorgung angekommen. So wird beispielsweise die 2017 zur Schwangerschaftsbegleitung und Geburtsvorbereitung entwickelte App keleya heute von 19 Krankenkassen erstattet; das Start-up profitierte in der Pandemie von erhöhten Nutzungszahlen (monatlich 20.000 aktive Nutzerinnen im Jahr 2021).

In den letzten Monaten konnte ein rasantes Ansteigen an digitalen Geschäftsmodellen rund um das Thema Reproduktionsmedizin beobachtet werden. Start-ups wie Avery Fertility, Levy oder fertilly sind neu in den Markt eingestiegen und befassen sich mit Fruchtbarkeitsdiagnostik, künstlicher Befruchtung und Social Freezing (Einfrieren von Eizellen).

Das Jahr stand außerdem ganz im Zeichen der Onkologie: Start-ups wie Happie Haus, PINK! oder Brea treiben erfolgreich digitale Innovationen für Frauen mit Brustkrebs voran. Darüber hinaus entstehen auch neue Start-ups im Bereich Sexual Awareness, wie bspw. being female. Kurz gesagt: Der Start-up-Markt ist in Bewegung.

VC-Investments im FemTech-Bereich

Das globale Finanzierungsvolumen für FemTech-Start-ups lag im Jahr 2019 bei über 590 Mio. US-Dollar und war damit zehnmal so hoch wie noch vor zehn Jahren. Wenngleich dies 2019 gerade einmal zehn Prozent der weltweiten VC-Investments ausmachte, verstärkt sich der Trend doch zunehmend: In den Jahren 2020 und 2021 zeichnete sich ein konstant wachsendes Finanzierungsvolumen für FemTech-Start-ups ab. 2021 überstiegen die weltweiten VC-Investitionen in diesem Bereich zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. Dollar.

In Europa erhielten UK-Start-ups im vergangenen Jahr beachtliche Summen an Risikokapital: Das Londoner Start-up Elvie (auch auf dem deutschen Markt aktiv) erhielt 68 Mio. Euro in einer Series C-Finanzierungsrunde. Der Anbieter der Zyklustracking-App Flo Health erhielt 50 Mio. Dollar in einer Series B-Runde.

Die deutschen Start-ups fertilly und pregfit erhielten ein Seed-Funding. Auch wenn Investor*innen offensichtlich ein immer größeres Vertrauen in FemTech-Start-ups haben, steht das Finanzierungspotenzial noch klar am Anfang. Die Investitionen sind weiterhin nur ein winziger Betrag im Vergleich zum weltweiten VC-Funding oder den medizinischen Gesundheitsausgaben für Frauen (500 Mrd. Dollar). Hinzu kommt, dass FemTech-Start-ups meist von Frauen gegründet werden und diese es, im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, oft schwerer haben, Risikokapital einzusammeln. Der banal klingende Grund hierfür: Die Investor*innen-Community besteht zum Großteil aus Männern (94 Prozent bei den Top-100-Unternehmen), welche die Gesundheitsprobleme von Frauen in vielen Fällen nicht wirklich verstehen.

Die deutsche FemTech-Start-up-Landschaft

Brainwave hat den deutschen FemTech-Start-up-Markt analysiert und in einer übersichtlichen Marktdarstellung zusammengefasst (s. Abbildung). Dabei wurden verschiedene Kategorien entwickelt, welche die unterschiedlichen Bereiche des Markttrends abdecken. Die Kategorien zeigen deutlich, dass der größte Teil des Marktes von Start-ups bzw. Lösungen aus der Rubrik „Zyklus- und Fruchtbarkeitstracking“ ausgemacht wird. In diesem Bereich sind vor allem digitale Angebote in Form von Tracking-Apps, Vergleichsportalen für Verhütungsmittel sowie Wearables und weitere Tools vertreten. Neben den etablierten Playern im Bereich „Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung“ werden in der Kategorie „Telemedizin & Testkits“ jene Start-ups zusammengefasst, die sich mittels Selbsttest-Kits chronischen Frauenkrankheiten widmen und häufig online einen integrativen Ansatz anbieten. Im Vergleich zum Jahr 2020 kam die neue Kategorie „Reproduktionsmedizin“ hinzu, welche die Themen „Fruchtbarkeitsdiagnostik und Social Freezing“ abdeckt. Zusätzlich dazu heben sich Start-ups aus den indikationsgetriebenen Trends „Brustkrebs“, „Endometriose“ und „Menopause“ immer stärker hervor. Die Start-ups innerhalb dieser Kategorie versuchen, Frauen entlang des Patientinnenpfades mit Tracking, Digitalen Therapien, Supplements oder Communities zu unterstützen. Last, but not least finden sich in der Übersicht auch die Rubriken „Perioden-Konsumgüter“ und „Sexual Awareness“.

FemTech – quo vadis?

Der deutsche FemTech-Markt ist ein wachsender Markt mit viel Innovationspotenzial. Er bietet die Möglichkeit, nicht nur vielen Frauen auf der Welt zu helfen, sondern auch spannende unternehmerische Chancen auszuschöpfen. Der FemTech-Markt hat in den vergangenen Jahren starke Wachstumsraten erfahren und bleibt weiterhin eines der vielversprechendsten Segmente im Digital-Health-Markt mit einem riesigen Potenzial, verschiedenste sog. Pain Points im Bereich der Frauengesundheit zu lösen. Innovative Geschäftsmodelle in bereits etablierten Segmenten wie Schwangerschaft, Geburt und Zyklus werden mit Wachstumskapital und einer steigenden Akzeptanz weiter gestärkt und in den Massenmarkt getragen. Zukünftig kann erwartet werden, dass auf dem deutschen Markt weitere FemTech-Start-ups nach internationalen Vorbildern entstehen. Dies könnte insbesondere für Indikationen aus den Segmenten Menopause und Endometriose geschehen. Ebenfalls zu erwarten ist der Aufbau von Gesundheitsplattformen, die das Ziel verfolgen, Frauen umfassend mit verschiedensten Rundum-Services zu begleiten.

Im Folgenden stellen wir stellvertretend für die vielen, inhaltlich unterschiedlich aufgestellten FemTech-Start-ups vier Unternehmen im Kurzprofil vor:

FEMNA Health

Maxie Matthiessen, Gründerin und Mama aus Norddeutschland, hat nach ihrem Master das Start-up Ruby Life und im August 2016 FEMNA Health gegründet. Das Ziel von FEMNA ist, Frauen mehr Lebensqualität bei wiederkehrenden Beschwerden zu ermöglichen. Durch virtuellen Zugang zu ausführlicher Diagnostik, Aufklärung und Beratung sowie zu integrativen therapeutischen Lösungen in der Frauengesundheit hat FEMNA schon über 14.000 Frauen unterstützt. Bei FEMNA beraten sowohl Heilpraktikerinnen als auch Ärztinnen und bieten damit einen integrativen Ansatz mit einem breiten Beratungs- und Behandlungsspektrum an. In den Beratungsgesprächen wird die persönliche Lebenssituation mit den Laborbefunden in Bezug gesetzt. So kann ein wirklich individueller Behandlungsplan erstellt werden. Dieser beinhaltet neben medizinischen Präparaten auch die Ernährung, Stressmanagement sowie Elemente der Mind-Body-Medizin. Mehr Insights von Maxie zu Hürden auf dem deutschen Start-up-Markt, der Relevanz von Frauengesundheit und dem Potenzial auf dem FemTech-Markt lassen sich im Interview im FemTech-Special (siehe Link am Ende des Beitrags) nachlesen

Happie Haus

Die Wellbeing-App für Brustkrebsbetroffene bringt mit dem Mind-Body-Ansatz Körper, Geist und Bewegung in Einklang und mobilisiert damit innere Kräfte sowie eigene Ressourcen. Als ehemalige Betroffene hatte die Gründerin Stephanie Neumann im Sommer 2020 den Wunsch, eine App zu entwickeln, die Frauen mit Brustkrebs emotional stützt, ohne sie dabei nur auf die Erkrankung reduzieren. Außerdem sollte ein Raum für Inspiration, einen gesunden Körper und positives Denken geschaffen werden. In Live- und Recorded-Kursen, mit Yoga, Atemübungen, begleitender Psychoonkologie, Ernährungstipps und vielem mehr, soll für Frauen ein Ort geschaffen werden, der ihnen Halt und Zuflucht bietet. Außerdem schafft die lifestyleorientierte App hierdurch die Möglichkeit, therapiebegleitend und ganzheitlich an Gesundheit und Wohlbefinden zu arbeiten.

being female

Nicht umsonst ist die sexuelle Gesundheit von der WHO als wesentlicher Bestandteil für Lebensqualität und Wohlbefinden definiert worden. Trotzdem ist Sexualität noch immer eines der größten Tabuthemen in unserer Gesellschaft, um das sich viele Mythen und Legenden ranken. An authentischer und nahbarer Aufklärung oder Beratung mangelt es heute leider immer noch viel zu häufig. Genau deshalb haben sich Ärztin und Sexualtherapeutin Dr. Maya Fehling und Digitalexpertin Carolin Kröger zusammengetan, um mit ihrem Start-up being female Frauen über sexuelle Aspekte aufzuklären und sie auf dem Weg zu einer gesunden und ganz eigenen Sexualität zu ermutigen und zu begleiten. Mit Informationen, Übungen, echten Storys und direktem Austausch hilft being female Frauen dabei, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, Worte für Schambehaftetes zu finden, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und die Kommunikation über Sex zu fördern. Mit kostenlosen Online Frauentreffen und Geschichten von Frauen fördert die Plattform den Austausch zu Themen wie Lust, Orgasmus, Masturbation und Körperbild. Zusätzlich gibt es Workshops, Einzel-Coaching-Sessions und ein 30-tägiges Coaching-Programm per Messenger. Eine App, die das digitale Erlebnis auf nutzerinnenfreundliche Weise für jede Frau zugänglich macht, ist bereits in der Entwicklung.

Neotes

Neotes.care ist eine Longevity-Plattform. Longevity bedeutet: gesund älter zu werden, sich selbst zu optimieren und das Alter zu verjüngen. Diesen Zeitgeist trifft Neotes und liefert kompakte Informationen, persönliche Beratung sowie wissenschaftlich fundierte Produkte und Lösungen. Gegründet wurde das Start-up 2020 von Dr. med. Irmi Huber, Solveig Haupt, Roman Kacer und PD Dr. med. Axel Polack. Mit einem epigenetischen Test bietet Neotes seinen Nutzerinnen die Möglichkeit, ihr sog. biologisches Alter bestimmen zu lassen. Zugleich liefert das Testergebnis Hinweise zu Erkrankungswahrscheinlichkeiten in Form einer Einschätzung der individuellen Lebensstilparameter wie bspw. körperliche Fitness, Ernährung oder Rauchen/toxische Belastung. Auf diese Weise sollen die Nutzerinnen verstehen lernen, wie sie ihre individuellen gesundheitlichen Risiken früh- bzw. rechtszeitig erkennen und durch Lebensstiländerung, Hormonoptimierung oder Supplementierung minimieren können.

Tipp zum Weiterlesen: Das komplette FemTech-Special und viele weitere Marktanalysen liest du hier, www.brainwave-hub.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Der bundesweite start2grow Gründungswettbewerb geht in eine neue Runde

Bei start2grow profitieren alle Teilnehmer*innen von kostenlosen Coachings, Workshops sowie Netzwerk-Events. Am Ende gibt es Preisgelder im Gesamtwert von 94.000€ zu gewinnen.

DU. DEINE IDEE. DEIN BUSINESS. ist das Motto von Deutschlands traditionsreichstem Businessplan-Wettbewerb, den die Wirtschaftsförderung Dortmund seit über 20 Jahren organisiert. Als fester Bestandteil der bundesweiten Gründungsförderung dreht sich bei start2grow alles um Gründer*innen und Start-ups mit technologischen oder digitalen Geschäftsmodellen. Los geht’s mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 24. September 2024. Die Anmeldung zur neuen Wettbewerbsrunde erfolgt kostenlos auf www.start2grow.de.

start2grow bietet attraktive Preisgelder

Bei start2grow werden Businesspläne für innovative und technologische Geschäftsmodelle prämiert, die beispielsweise den Prozess der Digitalisierung oder Dekarbonisierung vorantreiben. Nachdem alle eingereichten Businesspläne begutachtet wurden, erhält jedes Gründungsteam ein individuelles Feedback in Form eines schriftlichen Gutachtens. Die besten zwanzig Teams werden dann zum großen Finale nach Dortmund eingeladen, um vor Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kapital zu pitchen. Der TOP 10 winken Preise im Gesamtwert von 94.000€:

1. Preis: 40.000€

2. Preis: 20.000€

3. Preis: 10.000€

Die Plätze 4 bis 10 erhalten einen Sachpreis im Wert von je 2.000€. Darüber hinaus vergibt der start2grow-Partner TechnologieZentrumDortmund einen Sonderpreis in Höhe von 10.000€, der zur Finanzierung von Mieten und Dienstleistungen am Standort Dortmund eingelöst werden kann. Weitere Infos zu den Preisgeldern und Teilnahmebedingungen finden Gründungsinteressierte, Gründer*innen und Start-ups auf www.start2grow.de.

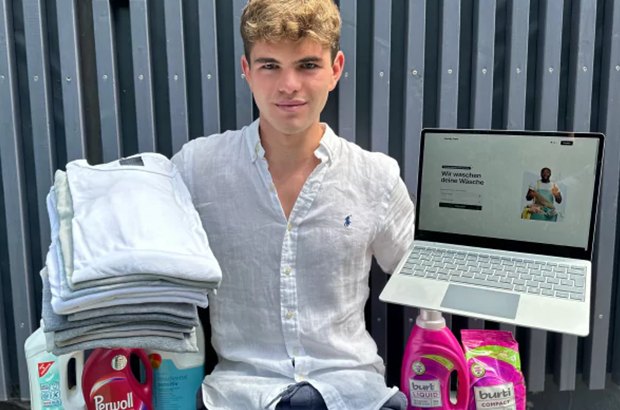

LaundryHero: Wäsche-Start-up von 19-Jährigem erzielt Millionenbewertung

Mit 19 Jahren hat der Münchner Schüler Yannis Hofmann seinen Online-Wäsche-Service LaundryHero aufgebaut, der nun eine Millionenbewertung erreichte.

Er programmierte mit zwölf, erstellte Websites mit 14 und gründete mit 19 Jahren ein Unternehmen. Die Rede ist vom Münchner Schüler Yannis Hofmann. Mit seinem Online-Wasch-Service LaundryHero hat er ein “Uber für Wäsche”-Modell aufgebaut. Und erzielte damit bereits eine Millionenbewertung.

Gegründet wurde das Jungunternehmen im Januar dieses Jahres. LaundryHero will Menschen im stressigen Alltag die doch recht zeitintensive Tätigkeit des Wäschewaschens ersparen. Das Konzept basiert auf dem klassischen Click&Order-Prinzip: Kund*innen bestellen online – oder bald per App – den LaundryHero-Wäschedienst, der ihre Schmutzwäsche abholt, wäscht und wieder sauber und trocken zurückbringt.

Programmierer mit zwölf, Start-up-Gründer mit 19

Yannis geht in seiner Heimatstadt München zur Schule. Auf der Schulbank startete er auch mit der Gründung seines Start-ups. Die Idee dazu kam Yannis im Familienurlaub, als er für das Wäschewaschen eingeteilt wurde und sich nach einem mobilen Service dafür sehnte. Die Mittel zur Gründung von LaundryHero stemmte er mit Eigenmitteln. Im Alter von zwölf Jahren hatte er sich das Programmieren selbst beigebracht, erste Aufträge zur Website-Gestaltung bekam er im Alter von 14, damals für ein Entgelt von bis zu zehntausend Euro.

Als erster Investor kam vor Kurzem der international tätige Serial Entrepreneur, AI- und Blockchain-Experte Christopher Obereder an Bord. Obereder sei auf den Schüler zugekommen und habe ihm eine strategische Zusammenarbeit inklusive Kapitalanteil angeboten, heißt es. Die Höhe des Investments unterliegt einem Non-Disclosure-Agreement. Genaue Angaben der frischen Beteiligung gibt es somit keine. Yannis verrät allerdings, dass sich die Bewertung des Start-ups nach dem Investment auf eine Millionenhöhe erhöht haben soll.

E-Mail-Korrespondenz auf der Schulbank

Yannis selbst scheint im Geschäftsalltag ein Allrounder zu sein: CEO- und CTO-Tätigkeit vereint der 19-Jährige, währenddessen er sich auf das bevorstehende Abitur vorbereitet. Den Schulabschluss peilt er jedenfalls an – auch, wenn die Schulbank manchmal eher für Business-Emails als für Schulaufgaben herhalten muss.

Im Strategie-Team befindet sich neben Gründer nun auch Investor Obereder, der primär in puncto Marketing Inputs liefert. Außerdem sind um die 20 Boten beschäftigt, die zur Auslieferung und Abholung der Wäsche im Einsatz sind. Der Großteil sei auf Werkstudenten-Basis angestellt. Den Lieferanten bliebe eine Provision in Höhe von 75 Prozent von dem, was sie ausliefern, erklärt Yannis im Interview. Aktuell befände sich eine Social-Media-Marketer Stelle im Anflug.

Zwei Euro pro Kilo Wäsche

Stellt sich die Frage: Wie monetarisiert LaundryHero? Schließlich erfolgen die Abholung und Lieferung innerhalb von 24 Stunden kostenlos, wie die Website des Start-ups preisgibt. Erste Versuche tätigte man in der Finanzierung durch Monats- bzw. Jahresabos. Nach kurzer Testphase stieg man allerdings auf Bedarfsbestellungen um. Yannis zufolge würden Kund*innen nur zwei Euro pro Kilogramm Wäsche bezahlen.

Flyer selbst ausgeteilt

Bevor Obereder als Marketingstratege an Bord kam, übte Yannis auch CMO-Tätigkeiten aus, sprich: Er bastelte seine Flyer selbst und verteilte diese in der Münchner Innenstadt. Damit bekam der Founder anscheinend genügend Aufmerksamkeit. Das Modell wurde angenommen, der Wäsche-Service wurde gebucht. In Deutschland sei der Service bereits in vierzehn Städten verfügbar.

Start-up-Business vor guten Noten

“Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass meine Noten gut sind. Aber sie sind auch nicht ganz schlecht.” Abschließen will Yannis seine Schulzeit aber auf jeden Fall. Dann will sich der Münchner komplett auf sein Business konzentrieren. Das dafür notwendige Wirtschaftswissen bekommt er schon in seiner aktuellen Ausbildungsstätte vermittelt. Yannis besucht nämlich eine Fachoberschule mit Wirtschaftsfokus.

“Yannis Hofmann ist ein außergewöhnliches Talent. Seine Vision und sein Engagement sind beeindruckend, und ich bin überzeugt, dass LaundryHero die Art und Weise, wie wir unsere Wäsche erledigen, grundlegend verändern wird”, sagt Obereder zu seinem jüngsten Portfoliozuwachs.

LaundryHero achtet bei seinem Wäsche-Service dezidiert auf Qualität und Hygiene: So wird jede Bestellung getrennt voneinander gewaschen und nicht mit anderen Wäschen vermischt. In der Regel wird bei kalter Temperatur gesäubert und bei normaler Hitze getrocknet. Damit will man Schäden an Kleidungsstücken vermeiden und schonende Reinigung garantieren. Sonderwünsche, spezielle Wasch-, Temperatur- oder Trockenangaben können Kund*innen bei der Bestellung angeben.

Kooperiert wird mit “Wäschereiprofis”, wie das Start-up auf seiner Website preisgibt. Diese seien “darauf trainiert, hohe Reinigungsstandards einzuhalten”. Darüber hinaus nutzt LaundryHero ein Large Language Modell von OpenAI zur Prozessoptimierung – in erster Linie, um zur Wäsche-Abholung und -Lieferung den kürzesten Weg zu finden.

Zeit für Party bleibt

Obwohl der junge Founder die Schulbank drückt und sich in Abi-Vorbereitungen befindet, sieht es so aus, als würde ihm der Business- und Schulalltag genügend Zeit zum Feiern überlassen. Sowohl Lehrer*innen als auch Freunde sprechen dem jungen Gründer Mut zu: “Meine Freunde feiern das, was ich mache. Meine Lehrer nervt es zwar manchmal, dass ich E-Mails in der Schule schreibe, aber sie können es verstehen. Es ist ja schließlich meine Leidenschaft.”

Soweit investiert Yannis Hofmann “jede freie Minute, die ich noch Zeit habe, in LaundryHero.” Vorerst wolle man weiter in den B2C-Markt vordringen – und folglich über Ländergrenzen hinweg expandieren.

Redoggo: Upcycling-Accessoires für Fellnasen

Der Tierschützer, Meeresbiologe und Fotograf Robert Marc Lehmann hat sich mit Adrian Goosses und Michael Widmann vom Upcycling-Unternehmen Airpaq zusammengetan und Redoggo gegründet. Ihre Ziele: Ressourcen schonen, Abfall reduzieren und das nachhaltigste Hundespielzeug der Welt erschaffen, das Freude in das Leben von Hunden und ihren Besitzer*innen bringt.

Das Sortiment des im März 2024 gegründeten Redoggo umfasst Hundespielzeuge, Halsbänder, Leinen und Hundematten in verschiedenen Größen, aber auch Produkte für Hundebesitzer*innen wie zum Beispiel Gassi-Taschen. Alle Produkte bestehen aus Autoschrott und ausgemusterten Teilen der Automobilindustrie. Alleine in Deutschland fallen jährlich rund 500.000 Tausend Tonnen Autoschrott an. Mit Redoggo wollen die Gründer den qualitativ hochwertigen und langlebigen Materialien ein neues Leben schenken und sie in höherer Qualität wieder in den Kreislauf bringen.

Redoggo kombiniert Expertise im Tierschutz und Upcycling

Adrian Goosses und Michael Widmann als Pioniere im Bereich Upcycling haben mit Airpaq eine gut funktionierende Infrastruktur aufgebaut. Im gleichen Familienbetrieb in Rumänien, in dem die Rucksäcke und Taschen von Airpaq hergestellt werden, entstehen nun auch die upgecycelten Hundeaccessoires von Redoggo. Robert Marc Lehmann ergänzt das Gründerteam mit langjähriger Erfahrung im Tierschutz. Ein Teil des Erlöses soll dazu beitragen, Tierschutzprojekte in Rumänien zu unterstützen.

„Mit Redoggo schaffen wir ein wirtschaftliches Unternehmen, das Hunde, Tierschutz und Ressourcennutzung in den Mittelpunkt stellt. Unser Team von Expert*innen denkt groß. Wir verfolgen das Ziel, langlebige Hundeaccessoires zu entwickeln, die Freude in das Leben von Hunden und ihren Besitzer*innen bringen und gleichzeitig das große Abfall-Problem unserer Gegenwart angehen“, sagt Adrian Goosses.

Bei der Produktentwicklung stehen die Tiere im Fokus. Alle Spielzeuge sind in Gelb-Schwarz gehalten, da es sich dabei um einen Kontrast handelt, den Hunde sehr gut wahrnehmen. Die Produkte bestehen aus geschredderten Sitzgurten und einer Hülle aus ausgemusterten Airbags, was sie sehr robust und langlebig macht. Der Upcycling-Anteil der Materialien liegt bei bis zu 99 Prozent.

Die Gründer haben bereits in der Vergangenheit mit ihren Unternehmen Mission Erde und Airpaq kooperiert, gemeinsame Livestreams auf Youtube veranstaltet und Spenden gesammelt. Im November 2023 ist bei einem der Livestreams die Idee für das gemeinsame Start-up entstanden, als Adrian Goosses einen Hundespielzeug-Prototyp für den Hund von Robert Marc Lehmann mitgebracht hat. Die Resonanz der Community auf das Hundespielzeug war so groß, dass die Gründer sich zusammengetan haben, um langlebige und umweltfreundliche Hundeaccessoires aus upgecycelten Materialien zu kreieren.

Wie Start-ups vom Boom in der Medizinal-Cannabisbranche profitieren

Seit 1. April 2024 ist der private Konsum von Cannabis innerhalb fester Grenzen legalisiert. Für den nachgewiesen positiven Einsatz von Cannabis im medizinischen Bereich ist das bereits seit mehreren Jahren der Fall. Der neuerliche Aufschwung am Medizinmarkt durch die allgemeine Legalisierung bietet innovativen Unternehmen große Chancen.

Zum Ende des Winters war es so weit: Nach langem politischem Ringen verabschiedete der Deutsche Bundestag am 23. Februar 2024 das Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften, kurz Cannabisgesetz (CanG). Am 22. März 2024 wurde das Gesetz im Bundesrat beraten und gebilligt. Das Inkrafttreten erfolgt in zwei Stufen: Seit dem 1. April 2024 gelten die neuen Regelungen, mit Ausnahme der Bestimmungen zum Eigenanbau in Anbauvereinigungen, die ab 1. Juli dieses Jahres wirksam werden.

Medizinal-Cannabis: Ein bewährtes Mittel in der Therapie

Klar zu trennen vom Cannabis für private Zwecke ist das Medizinal-Cannabis. Die bestehenden Regelungen zu Medizinal-Cannabis bleiben im Wesentlichen unverändert. Bereits seit März 2017 dürfen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland bei schwerwiegenden Krankheitsbildern Medizinal-Cannabis verschreiben, wenn andere Therapieoptionen nicht verfügbar oder wirksam sind. Eine Verschreibung auf einem besonderen Betäubungsmittelrezept ist zukünftig nicht mehr notwendig; ein reguläres Rezept reicht aus.

Unternehmen, die Medizinal-Cannabis anbauen wollen, dürfen ihre Ernte zukünftig selbst vermarkten und weitervertreiben, unterliegen dabei jedoch der Überwachung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und die zuständigen Landesbehörden.

Innovative Pioniere wie enua mit neuem Wind unter den Flügeln

Mit großer Spannung haben die Legalisierung von Cannabis besonders die Pioniere der ersten Stunde verfolgt. Dazu gehört die enua Pharma GmbH aus Köln, die auf Medizinal-Cannabis spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 2018 von Lars Möhring und Markus Musiol gegründet und hat seitdem bedeutende Fortschritte gemacht. CEO Albert Schwarzmeier betont: „Unsere Partnerschaften und strengen Qualitätskontrollen sichern den Erfolg und die Sicherheit unserer medizinischen Cannabis-Produkte.“

Enua vertreibt eigens entwickelte Medizinal-Cannabisprodukte, die nach strengen Standards zertifiziert sind und somit höchste Qualitätsstandards erfüllen. Die Sorten und Kreuzungen werden von enua selbst bestimmt und festgelegt, der Anbau erfolgt mittels Partner-Produzenten aus Kanada. Über die mehr als 700 Partner-Apotheken erfolgt dann der Vertrieb der Produkte. Schwarzmeier ergänzt: „Wir setzen auf innovative Lösungen und arbeiten eng mit internationalen Partnern, besonders aus Kanada, zusammen, um unseren Patienten die bestmögliche Schmerztherapie zu bieten.“

Medizinal-Cannabis: Einsatzgebiete und Potenzial

Medizinal-Cannabis hat sich als wirksame Therapieoption für viele schwerwiegende Erkrankungen etabliert. Zu den häufigsten Einsatzgebieten gehören:

- Chronische Schmerzen: Cannabis kann Schmerzen lindern und die Lebensqualität der Patienten verbessern.

- Multiple Sklerose: Patienten profitieren von der krampflösenden Wirkung, die Muskelkrämpfe reduziert.

- Krebs: Cannabis hilft bei der Linderung von Übelkeit und Erbrechen infolge von Chemotherapien und steigert den Appetit.

- Epilepsie: Besonders bei schweren Formen wie dem Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndrom hat sich Cannabis als wirksam erwiesen.

- Darmerkrankungen: Patienten mit Morbus Crohn und anderen entzündlichen Darmerkrankungen erfahren durch Cannabis oft eine Linderung der Symptome.

- Psychische Erkrankungen: Cannabis kann bei Depressionen und Angststörungen helfen, die Symptome zu mindern.

Neben diesen häufigen Anwendungen zeigen Studien auch Erfolge bei der Behandlung von Alzheimer, Tourette-Syndrom, Glaukom, Appetitlosigkeit, Wasting-Syndrom und Schlafstörungen.

Pionierarbeit in der Aufklärung

Neben der Produktion legt enua großen Wert auf Aufklärung. Das Unternehmen informiert Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten über die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von Medizinal-Cannabis. Diese Aufklärungsarbeit trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen und die Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen. „Wir sehen es als unsere klare Verantwortung an, nicht nur qualitativ hochwertige Cannabis-Produkte zu liefern, sondern auch die Öffentlichkeit umfassend über die Behandlungsmöglichkeiten zu informieren“, sagt Schwarzmeier.

Der Markt und sein Potenzial

Der Markt für Medizinal-Cannabis wächst stetig. Durch die neuen gesetzlichen Regelungen, wie das kürzlich verabschiedete Cannabisgesetz, wird der private und gemeinschaftliche Anbau von Cannabis legalisiert. Diese Entwicklung fördert nicht nur den Freizeitkonsum, sondern stärkt auch die Medizinal-Cannabisbranche. Die getrennte Regulierung von Medizinal- und Genuss-Cannabis sorgt für klare Rahmenbedingungen und unterstützt die Weiterentwicklung der Branche.

Fazit und Ausblick

Die Cannabisbranche, insbesondere der Bereich Medizinal-Cannabis, steht vor einer vielversprechenden Zukunft. Unternehmen wie enua spielen eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung. Mit ihrem Fokus auf Qualität, Innovation und Aufklärung setzen sie Maßstäbe und tragen wesentlich zum Wachstum und zur Akzeptanz von Medizinal-Cannabis bei. Aktuell gibt es nach Recherchen von enua zirka 250.000 dauerhafte Cannabis-Patienten in Deutschland, die das Produkt etwa gegen permanente Schmerzen einsetzten. Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland – mit immer mehr älteren Menschen und damit tendenziell auch immer mehr chronisch Kranken und mehr Schmerzpatienten – dürfte die Nachfrage nach und damit der Markt für Medizinal-Cannabis stetig wachsen.

Start your Engines!

Generationen von deutschen Jungen, Mädchen und Erwachsenen sind mit Rennflitzern in Modellbaugröße großgeworden. Bislang war diese Rennsportwelt im Miniaturformat jedoch wenig digital. Der Unternehmer Martin Müller ändert das jetzt – dank der einzigartigen DR!FT Hybrid Gaming-Technologie.

„Ist doch nur ein Spielzeug.“ Wer so denkt oder gar so redet, riskiert mindestens den Verweis aus dem Kinderzimmer, Spielkeller oder gar dem Wohnzimmer, wenn dort eine Carrera-Bahn aufgebaut sein sollte. Für Generationen von Deutschen spielen die Rennflitzer eine prägende Rolle in ihrem Leben. Das kurvenreiche Erlebnis mit dem unverwechselbaren Sound und Duft gibt es seit hierzulande nunmehr sechs Dekaden. Seit mehr als 60 Jahren ist die Carrera-Bahn auf dem Markt, genau wie der Porsche 911, der ebenfalls untrennbar mit dem Wort Carrera (Spanisch für Rennen) verknüpft ist.

Markanter Schlitz am Boden ist Segen und Fluch zugleich

Die Idee des Slotcar-Racings – auf Deutsch: „Rennen mit schlitzgeführten Autos“ – stammt ursprünglich aus den USA, fand aber schnell auch in Österreich und Deutschland mit ihren großen Rennsporttraditionen und Fangemeinden Anklang. Der Rest ist bis heute unternehmerische Erfolgsgeschichte.

Doch zunehmend stoßen Carrera und Co. an Grenzen, liegen seltener unter den Weihnachtsbäumen. Der Grund dafür ist einfach: Die Welt, vor allem auch die der Kinder und ihrer Geschenke, ist digital geworden. Darin wirken Rennautos, die immer wieder auf denselben Bahnen fahren, etwas aus der Zeit gefallen. Die Schlitze, auf denen die kleinen Flitzer ihre Runden drehen, sind zugleich ihre größte Einschränkung.

Wie aber lassen sich Carrera-Tradition und Smartphone-Moderne verbinden? Eine Frage, auf die Martin Müller eine Antwort gefunden hat, die bald in Serie geht und Weihnachten 2024 definitiv unter sehr vielen deutschen Weihnachtsbäumen als Geschenk zu finden sein dürfte: die Rede ist von Carrera Hybrid.

Martin Müller ist Gründer und Geschäftsführer der Sturmkind GmbH mit Sitz in Speyer. „Sturm“ und „Kind“ sind dabei passend zusammengesetzt: Mit kindlicher Neugierde und stürmischem Drang wollen Müller und sein Team mit dem Gedanken des „Hybrid Gaming“ unsere Spiel- und Wohnzimmer erobern. „Hybrid“ daher, weil hier analoge und digitale Entertainment-Welt eine vorbildliche Ehe eingehen.

Carrera Toys GmbH als „Big Partner” ins Boot geholt

Mit dem ersten selbstentwickelten Produkt namens DR!FT hat Renntüftler Martin Müller bereits im Jahr 2018 den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Fünf Jahre später folgte dann ein echter Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Die Carrera Toys GmbH erwarb 2023 eine Minderheitsbeteiligung an Sturmkind, um die Hybrid Gaming-Technologie unter der Marke „Carrera“ gemeinsam weltweit zu vermarkten. Seitdem profitiert Müller von der starken Vertriebs-Power und vor allem von dem eingeführten und geschätzten Markennamen seines neuen Business-Partners.

Die zwei ersten Sets mit Carrera Hybrid sollen im Oktober dieses Jahres für jeweils rund 150 Euro in den Handel kommen. Weltpremiere für das Produkt war bereits Anfang 2024 – nirgendwo anders als auf der weltweit führenden Elektronikmesse CES in Las Vegas.

Wer die Idee hinter dem Hybrid Gaming als minimalen Innovationssprung eines etablierten Kinderspielklassikers abtut, wird dem Gründer und der Technologie bei Weitem nicht gerecht. DR!FT kombiniert die Möglichkeiten einer hochkomplexen Rennsimulation mit einem realen Rennspielsystem auf neuartige Weise.

Martin Müller: „Der so entstandene Hybrid aus Mobile-Game und realen Roboterfahrzeugen wurde zunächst sowohl von der Gaming-Szene als auch vom traditionellen Spielemarkt mit einigem Erstaunen beobachtet. Sehr schnell hat sich jedoch die anfängliche Verwunderung in echte Bewunderung verwandelt.“

Und er fährt voller Stolz und Überzeugung fort: „Diese im dynamisch wachsenden Gaming-Markt einzigartige Verschmelzung von virtuellem und realem Spiel eröffnet den Nutzern eine völlig neuartige Spielwelt. Ob es das Erlernen verschiedener Drifttechniken beim realen Racen mit den DR!FT-Racern ist, das kombinierte virtuelle Gaming mit der eigenen App oder die Interaktion mit Gleichgesinnten – es geht stets um eine neue Dimension des Spielens.“

Riesentechnik trotz eines Maßstabs von 1:43

Die kleinen Rennflitzer drehen ihre Runden im Maßstab 1 zu 43. Gesteuert wird übers Smartphone. Doch die Gaming-App enthält weit mehr Funktionen als Lenken, Bremsen oder Driften – etwa auch Highscores, Tuning-Optionen und die Einstellung des originalgetreuen Motorsounds.

Die Fahrzeuge werden auf der Hinterachse angetrieben und haben vorne eine Lenkung. Auf die hält Martin Müller ein Patent und sagt: „Die ist extrem schnell und auch mechanisch anders gelöst, als man es bisher von Spielzeugen kennt.“ Trotz ihrer Zwergenhaftigkeit ist in den Rennautos von Sturmkind eine Menge an Sensoren verbaut: Lagesensor, Drehzahlsensor oder Fahrbahn-Scanner. Die Steuerung beinhaltet Gas, Fußbremse, Handbremse und Lenkung.

Alles neu – und alles anders bei der neuen Generation an Rennautos. Auch einen Schlitz am Boden sucht man vergeblich. Martin Müller: „Daher kann man jederzeit die Spur wechseln, der Ideallinie nachfahren und frei überholen. Der Schlitz in Bahnen führt zwar dazu, dass man nicht aus der Strecke fliegt, bringt dafür aber gleichzeitig auch seine Einschränkungen mit sich.“

Mit der neuen Technologie verspricht Sturmkind-Gründer Martin Müller vollen Fahrspaß, freies Lenken und kein Rausfliegen zugleich. Weihnachten 2024 stellt den Lackmustest dafür da …

Mokebo: David gegen Goliath

Oder: Warum die Zukunft des Möbelhandels online ist. Ein Gründer berichtet.

Gemeinsam mit meinem guten Freund und Mitgründer Moritz Messinger habe ich 2018 mokebo gegründet. Unsere Mission ist, den Möbelhandel ins digitale Zeitalter zu bringen und den jungen, trendorientierten Kund*innen ein modernes, nach bewussten Gesichtspunkten selektiertes, nachhaltiges Möbel-Sortiment zur Verfügung zu stellen. Eigentlich ein klares Ziel, doch bei genauerem Hinsehen gleicht dieses Vorhaben dem Kampf von David gegen Goliath* Die Annahme, man müsse Möbel unbedingt anfassen und testen, bevor man sie kauft, ist noch in vielen Köpfen verankert. Wir glauben aber, dass es auch anders geht und dass wir mit Nachhaltigkeit und exzellentem Service den Online-Möbelhandel revolutionieren können.

Nachhaltigkeit auf mehreren Ebenen

2021 fängt keine Revolution mehr mit dem Stichwort Nachhaltigkeit an. Nicht, weil das Thema nicht mehr relevant wäre – ganz im Gegenteil –, sondern weil sie unumgänglich ist. Selbstverständlich handeln auch wir bei mokebo nachhaltig wo immer möglich. Einerseits meinen wir damit natürlich, dass wir unter anderem Kollektionen aus Natur- und umweltverträglichen Materialien vertreiben: beispielsweise einen Sitzsack, dessen Stoff aus recycelten Plastikflaschen besteht. Alle Holzmöbel werden in Nordrhein-Westfalen mit Photovoltaik-Strom hergestellt. Auch werden der Großteil der Produkte erst dann und in Europa produziert, wenn sie bestellt werden, um lange und eigentlich unnötige Lagerzeiten zu vermeiden. Und verschickt wird in der letzten Meile klimaneutral. Andererseits beziehen wir Nachhaltigkeit auch auf die Beziehung zu unseren Kund*innen und Lieferant*innen. Die Kund*innen sind unser zentralster Fokus, dazu aber später mehr.

Wir legen großen Wert auf ein gutes und langfristiges Verhältnis zu unseren Hersteller*innen. Wir definieren uns nicht nur als Abnehmer ihrer Produkte, sondern auch als langfristige Partner. Wenn es uns gelingt, stabile Beziehungen aufzubauen, profitieren wir alle. So unterstützen wir unsere Hersteller*innen dabei, zum Teil selbst kleinere Unternehmen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Die Einführung von Tools, beispielsweise für die nahtlose Verbindung beider Warenwirtschaftssysteme, die die Zusammenarbeit mit uns wiederum einfacher macht, hilft ihnen, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und wir unterstützen sie dabei.

Bei mokebo bedeutet Nachhaltigkeit also nicht nur, rücksichtsvoll mit der Umwelt und der Natur umzugehen, sondern auch langfristig zu denken und ein belastbares, auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basierendes Geschäftsumfeld aufzubauen.

Wachstum aus eigener Kraft

Wer Start-up sagt, meint meistens auch die Beteiligung von Wagniskapitalgebern am Unternehmen. Mein Mitgründer Moritz und ich haben uns aber bewusst gegen dieses Modell entschieden und bauen mokebo aus eigenen finanziellen Mitteln auf, bootstrapped also. Das wichtigste Asset war dabei unsere Erfahrung: Moritz hatte erste Kontakte in die Möbelindustrie und im Zuge seines Dualen Studiums Einblicke in die Otto Group gewonnen. Ich war fast sechs Jahre lang für Amazon unter anderem als Product Manager tätig und konnte Erfahrungen im Bereich der Plattform-Ökonomie sammeln. Als Gründer-Team waren wir also gut aufgestellt und haben mokebo zunächst in einem sogenannten Lean-Launch gestartet. Mit nur einem Hersteller, der bis heute ein wichtiger strategischer Partner ist, und dem Fokus auf den zu dem Zeitpunkt einzigen Vertriebskanal Amazon ging es los. Dieses Setup war für uns die bestmögliche Kombination aus hoher Qualität und geringer Komplexität und ermöglichte uns, schon im ersten Jahr profitabel zu sein.

Mit zunehmendem Wachstum haben wir die Zahl der Fremd-Plattformen selektiv erhöht. Um aber unser Ziel, nämlich exzellenten Service im Online-Möbelhandel, nicht aus den Augen zu verlieren, fokussieren wir uns inzwischen ausschließlich auf Otto und Amazon – diese Plattformen decken etwa 75 Prozent der Nachfrage für Home & Living-Produkte im deutschen E-Commerce ab. Auch unser eigener Webshop gewinnt immer mehr an Relevanz, er ist der am schnellsten wachsende Vertriebskanal* Die Daten zeigen, dass insbesondere Zweitkäufe hauptsächlich über unsere Website stattfinden, weil die Kund*innen offensichtlich eine direktere Beziehung zu mokebo wünschen, sobald sie uns einmal kennengelernt haben. Auch die durchschnittlichen Warenkörbe sind hier am höchsten.

Kundenservice als Herzstück

Unsere Mission ist es, die Möbelindustrie nachhaltig zu digitalisieren und im Zentrum steht dabei hervorragender Service im Onlinehandel. Im ersten Schritt bedeutet das, eine lückenlose Customer Experience zu schaffen, durch die die Kund*innen digital an die Hand genommen und im Kaufprozess begleitet werden. Der Möbelkauf war bislang eine Domäne des stationären Handels, neue Möglichkeiten müssen da erst ihren Platz finden. Das Gefühl, immer eine*n Ansprechpartner*in zu haben, alle Fragen beantwortet zu bekommen und auch bei kleinen und großen Problemen nicht alleine gelassen zu werden, ist entscheidend für die Zufriedenheit der Kund*innen. Letztlich führt das dazu, dass mokebo einen bleibenden positiven Eindruck hinterlässt. Nur wenn das der Fall ist, setzt sich der E-Commerce im Home & Living-Bereich immer mehr durch und Menschen erwägen Möbel immer und immer wieder online zu kaufen – bestenfalls natürlich bei mokebo.

Auch aus ökonomischer Sicht wird Kundenservice immer wichtiger* Zuletzt sind die Akquisitionskosten für Neukund*innen dramatisch gestiegen. Ein Klick auf einen Suchbegriff wie beispielsweise „Stehleuchte” kostet heute schon deutlich über 1,50 Euro. Um dennoch profitabel zu sein, haben wir den Fokus vermehrt auf Paid-Social-Marketing gelegt, denn* Auf Facebook und Instagram werden unsere Warengruppen, beispielsweise also die Stehleuchte von oben, deutlich weniger beworben. So erzielen wir dort noch gute Customer Acquisition Costs (sog. CACs). Auch versuchen wir die Kundenströme dann gezielt auf unseren eigenen Webshop zu lenken, der aus strategischer Sicht ein immer wichtigeres Werkzeug wird. Die großen Plattformen verlangen 15 Prozent Provision und bis zu fünf Prozent Marketing-Fees, dementsprechend schrumpft unsere Marge bei diesem Absatzweg. Auch geben die Plattformen wenig Auskunft über die Verteilung von Neu- vs. Bestandskund*innen, einem wichtigen strategischen Anhaltspunkt für uns.

Aber dennoch* Amazon und Otto sind wichtige Kanäle für uns, die bewusste Balance aus eigenen und Fremdplattformen ist hier das Geheimnis. Unsere Daten zeigen hier ein interessantes Bild* Häufig werden unsere Kund*innen über die Plattformen auf uns aufmerksam und wickeln den Erstkauf auch dort ab. Die Beratung findet aber schon in unserer Spielfeldhälfte statt, beispielsweise via WhatsApp. Dieser Service ist so überzeugend, dass der Zweitkauf dann zumeist direkt über unseren Webshop stattfindet. In die Weiterentwicklung unseres Shops investieren wir derzeit sehr viel, flankiert wird er von ergänzenden Maßnahmen. Beispielsweise haben wir vor wenigen Wochen ein umfangreiches Newsletter-Konzept gestartet und können auf eine inzwischen starke Instagram-Community setzen.

Genau das sind die ersten Schritte hin zu unserem großen Ziel* zu zeigen, dass Möbel-E-Commerce nicht nur funktioniert, sondern einen besseren Service leisten kann, als die herkömmlichen stationären Angebote.

KI-(Weiter-)Bildung mit Strategie

Warum es überlebensnotwendig ist, jetzt die Weichen für neue Handlungsspielräume zu stellen und Teams mit dem nötigen (KI-)Wissen und Tools auszustatten, um Hypes entschlossen entgegenzutreten. Eine Einschätzung von Simon Graff, Gründer und CEO der Tech-Beratung FOR REAL?!

Der Wirtschaftsstandort Deutschland agiert noch vorsichtig in Bezug auf Innovationen. Doch für einen nachhaltig festen Stand im globalen Vergleich sind aufkommende Technologien, wie künstliche Intelligenz (KI) und Spatial Computing, unverzichtbar. (Junge) Firmen, die weiterhin Bestand haben wollen, sollten jetzt Weiterbildungsmaßnahmen ergreifen, denn für einen erfolgreichen Einstieg in den Markt der Zukunft stellen Unternehmen die Weichen bereits heute.

Gekommen um zu bleiben

In einer aktuellen Studie befragte der TÜV e.V. 500 Personalverantwortliche aus verschiedenen Branchen, ob und wie viel in ihrem Unternehmen in die Fortbildung der Mitarbeitenden investiert wird. Für einen Großteil der Befragten, spielt die Weiterbildung eine tragende Rolle, gerade beim Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Auch die Wichtigkeit von KI und Co. im globalen Markt verstehen 84 Prozent der Studienteilnehmenden.

Im starken Kontrast hierzu steht die mangelnde Bereitschaft, eigene Ressourcen in die Implementierung und Wissensgewinnung von ebendiesen Technologien zu investieren. Und das, obwohl sich generative KI in den letzten Monaten vom Nischenprodukt zum Massenphänomen entwickelt hat. Diesen Impact zu ignorieren wäre nachlässig, denn die Technologie wird über kurz oder lang jeden Bereich des Lebens beeinflussen.

Den Überblick zu behalten stellt in diesem schnelllebigen Feld eine große Herausforderung dar. Expert*innen ordnen die Entwicklungen ein und erarbeiten gemeinsam mit den Verantwortlichen Integrationsstrategien, die Abläufe erleichtern und Prozesse abrunden.

Potenziale wahrnehmen

Chatbots und Bildgeneratoren erledigen nur einfache Aufgaben – Out-of-the-Box-Anwendungen existieren kaum. Für komplexe Zusammenhänge benötigen Firmen multiple ineinander verzahnte Lösungen. Welche Potenziale KI im betrieblichen Alltag ausschöpfen kann, ermitteln ausgewählte Mitarbeitende gemeinsam mit einem/einer erfahrenen Sparring-Partner*in. Bestimmte Branchen haben dies bereits erkannt: 12 Prozent der Befragten gaben an ihre Teams dahingehend auszubilden, ein Viertel davon stammt aus der Dienstleistungsbranche.

Die TÜV Weiterbildungsstudie 2024 zeigt jedoch auf, dass andere Sektoren, wie Industrie, Handel, Bau, Energie sowie Verkehr, wenig Wert auf KI-bezogene Fortbildungsmaßnahmen legen. KI verändert bereits jetzt Arbeitsprozesse, nicht nur im klassischen industriellen Komplex, von Optimierung bis Vollautomation. Auch im Bereich interne Planung, Kommunikation und in allen unternehmensrelevanten Prozessen findet ein Wandel statt.

In wenigen Jahren kommt kaum eine Unternehmung ohne digitale Arbeitsweisen aus, daher steht ein Schritt in die Digitalisierung außer Frage. Wer heute handelt, kann frühzeitig die eigene Position im Markt besetzten und sich von der Konkurrenz abheben.

Strukturen schaffen

Im Vordergrund steht das Entwickeln einer Strategie: Führungspersonen müssen ihren Mitarbeitenden die Chance eröffnen, einen professionell eingeordneten Überblick der aktuellsten KI-Tools zu gewinnen. Dies befähigt dazu fundierte Entscheidungen über die Nutzung aufkommender Anwendungen zu treffen. Somit rüsten sich Unternehmen für die Zukunft, stellen die Weichen für neue Handlungsspielräume und statten ihre Teams mit den nötigen Werkzeugen aus, Hypes entschlossen entgegenzutreten.

Der Autor Simon Graff ist Gründer und CEO der Hamburger Tech-Beratung FOR REAL?!

Finizio – die Zukunft der Toilette

Mit Finizio veredelt Gründer Florian Augustin menschliche Ausscheidungen zu fruchtbarer Erde – hygienisch, geruchsneutral und effizient.

Wie sieht die Toilette der Zukunft aus? Eine mögliche Antwort darauf bietet Finizio-Gründer Florian Augustin. Der 31-Jährige stellt seine innovativen Trockentoiletten vor, die weder Chemie noch Abwasseranschluss benötigen. Stattdessen produzieren die nachhaltigen "Örtchen" einen Recyclingdünger aus den gesammelten Ausscheidungen. "Wir Deutschen spülen jedes Jahr über eine Milliarde Kubikmeter Wasser die Toilette hinunter. Das entspricht dem Volumen von 400.000 Olympia-Schwimmbecken. Gleichzeitig beinhalten unsere Ausscheidungen alle Nährstoffe, die die Landwirtschaft benötigt, um ihre Felder zu düngen. Die Herstellung künstlicher Düngemittel dagegen verbraucht absurde Mengen an Energie", erklärt der Gründer. Hinzu kommt, dass in den Klärwerken die Nährstoffe nicht recycelt, sondern mit noch mehr Energieaufwand vernichtet werden. Das möchte Florian Augustin ändern.

Die Finizio Trockentoiletten benötigen kein Wasser und keinen Kanalisationsanschluss. Der Clou: Aus den Ausscheidungen wird ein wasser- und nährstoffspeichernder Humusdünger produziert, "der so ziemlich für alle großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie Klimawandel, Energie- und Wasserknappheit eine handfeste Lösung bietet". Der Bestseller ist aktuell die Festival-Toilette – die Kabinen sind falt- und stapelbar, sodass in einem LKW bis zu 200 Stück zum Festivalgelände transportiert werden können.

In Eberswalde befindet sich die Recyclinganlage, dort werden die Feststoffe in einem qualitätsgesicherten Verfahren behandelt, so dass in wenigen Wochen ein hochwertiger Humusdünger entsteht. "Der ist absolut geruchsfrei und hygienisch unbedenklich und kann künstlichen Dünger auf dem Acker ersetzen", so der studierte Forstwirt. Neben der Festival-Toilette entwickelt das Unternehmen auch barrierefreie öffentliche Toiletten, die von immer mehr Kommunen genutzt werden.

Finizios neueste und wichtigste Entwicklung sieht der Gründer aber in der Rohrpost-Toilette: "Damit wollen wir es auch in die privaten Haushalte und in Mehr-Etagen-Wohnungen schaffen. Das Geniale ist, dass sie höheren Komfort und Hygiene im Vergleich zum Wasserklosett bietet, aber keinerlei Abwasser produziert, sondern die Humuswerke der Zukunft mit Rohstoffen versorgt." Um Finizio zu skalieren, benötigt Florian Augustin 500.000 Euro und bietet acht Prozent der Firmenanteile. Ob ihm dieser Deal gelingt, kannst du am 29. April 24 in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox sehen.

Diese 13 KI-Tools erleichtern dir den Arbeitsalltag

KI-Anwendungen bieten in verschiedenen Anwendungsgebieten des Arbeitsalltags erhebliche Entlastungen. Insbesondere bei der Erstellung und Bearbeitung von Texten, Bildern und Videos sowie bei der Automatisierung und Optimierung von Prozessen leisten sie kleinen und mittleren Unternehmen einen wertvollen Beitrag. Diese Tools – zusammengetragen von den Digitalisierungs-Expert*innen von SELLWERK – solltest du kennen und im Idealfall nutzen.

Text-KI-Tools

Für das Verfassen, die Korrektur oder Übersetzung von Texten gibt es mittlerweile zahlreiche Anwendungen, die binnen Sekunden Standardformate wie Briefe, E-Mails, Formulare oder Steckbriefe erstellen. Darüber hinaus helfen sie, Entwürfe für Webseitentexte, Blogbeiträge oder Postings für die eigenen Kommunikations- und Social-Media-Kanäle zu generieren. Die folgenden Tools zeichnen sich durch ihre leichte Bedienbarkeit aus und legen jeweils einen Schwerpunkt auf unterschiedliche Bereiche des Textens:

ChatGPT: Ermöglicht schnelle und effiziente Erstellung von Textinhalten.

AX Semantics: Automatisiert das Verfassen von Texten basierend auf Daten.

Jasper: Unterstützt bei der kreativen Texterstellung.

WriteMail.ai: Vereinfacht die Erstellung von E-Mails und Textbausteinen für die Kund*innenkommunikation.

Bild-KI-Tools

Für eine ansprechende visuelle Sprache etwa auf der Website oder auf den sozialen Medien ist neben Texten jedoch auch die Bildauswahl von Bedeutung. Wenn kostenlose Bild- und Stockdatenbaten ausgereizt sind oder nicht das gewünschte Motiv bieten, eignen sich mitunter Programme wie Canva, Midjourney sowie Topaz Labs für die Erstellung und Bearbeitung von Bildern. So können Betriebe im Handumdrehen eigens für sie angefertigte Bilder verwenden und müssen sich nicht endlos durch Bilddatenbanken scrollen.

Midjourney: Bietet innovative Lösungen für Bildgestaltung und -bearbeitung.

Canva: Vereinfacht Grafikdesign durch nutzerfreundliche Oberflächen.

Topaz Labs: Ermöglicht fortschrittliche Bildbearbeitungstechnologien.

Video-KI-Tools

Um Kund*innen und mögliche zukünftige Mitarbeitende anzusprechen, sind zur Vorstellung des eigenen Unternehmens, der Produkte oder der Dienstleistungen neben passenden Bildern auch Videos von Vorteil. Einfache Erklär-Videos etwa oder animierte Filme, die Webseitenbesucher*innen durch Prozesse leiten oder diese plausibel aufzeigen, lassen sich mit den nachfolgenden Tools erstellen.

scena.ai: Ermöglicht die einfache Erstellung von Videomaterial.

Synthesia: Bietet Lösungen für die automatisierte Videoproduktion.

Pictory: Vereinfacht den Prozess der Videoerstellung und -bearbeitung.

Prozess-KI-Tools

Zuletzt, aber nicht minder wichtig, kann die Automatisierung von alltäglichen Abläufen, die in jedem Unternehmen zur Genüge anfallen, durch KI-Tools abgedeckt werden. Sei es bei der Rechnungs-, Angebots- oder Dienstplanerstellung. Genauso kann auch die Kommunikation mit den Kund*innen oder das Beschwerde- sowie Projektmanagement über entsprechende KI-Programme wie Allex, AgentGPT oder spinach.io abgewickelt werden.

Allex: Optimiert Projektmanagement und Ressourcenplanung.

AgentGPT: Automatisiert und verbessert Kund*inneninteraktionen.

spinach.io: Vereinfacht die Verwaltung und Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Fazit: Smarte Tools sichern zukunftsorientierte Unternehmensführung

Der frühzeitige Einsatz von KI-Technologien verschafft Unternehmen im Mittelstand einen erheblichen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. Durch die Automatisierung von routinemäßigen Büro- und Buchhaltungsaufgaben gewinnen Verantwortliche wertvolle Zeit zurück, die sie in ihr Kerngeschäft investieren können. Die Daten aus dem Digitalisierungsbarometer von SELLWERK zeigen, dass gerade diese beiden Aspekte – Prozessoptimierung und Zeitersparnis – am wichtigsten für kleine und mittlere Betriebe sind. Somit ist die Tatsache, dass die Zeit, die für die alltäglichen Abläufe und die Kommunikation mit den Kund*innen anfällt, über die genannten Tools etwa halbiert werden kann, von besonderer Bedeutung. Auch die Erstellung von Webseiteninhalten in Form von Bildern und Videos geht Betrieben so wesentlich leichter von der Hand und verbessert ihre Sichtbarkeit und Außenwirkung im Netz.

LACASCARA: Mainzer Start-up nutzt unbekannte Frucht als Aperitif

Am 15. April pitcht das Mainzer Start-up LACASCARA in der Gründershow Die Höhle der Löwen um ein Investment und präsentiert, wie es aus einer bislang unbekannten Frucht einen Aperitif herstellt.

Diese Woche startete die neue Staffel der Gründershow Die Höhle der Löwen. In der zweiten Folge am 15. April 2024 werden LACASCARA-Gründer*innen Lisah Dietrich und Constantin Müller ihren natürlich fruchtig-herben Aperitif LACASCARA präsentieren, mit dem Geschmack der hierzulande bislang unbekannten Cascara Frucht und werden um einen Deal pitchen. Gelingt es den Gründer*innen einen oder mehrere Löwen zu überzeugen, erhalten sie von ihnen eine Investition für ihre Vorhaben und bekommen die einzigartige Chance, ihr Produkt groß rauszubringen.

Cascara – die unbekannte Frucht

Bei Lisah Dietrich und Constantin Müller dreht sich alles um die Cascara Frucht - das rote Fruchtfleisch der Kaffeekirsche, das die Kaffeebohne umhüllt und bislang ungenutzt blieb. Der Geschmack erinnert an Hagebutten, Granatapfel und würzigen Honig. Durch die Verwendung von Cascara ermöglicht das Start-up Kaffeefarmen zusätzliches, dringend benötigtes Einkommen und unterstützt sie dabei, ein nachhaltig funktionierendes Geschäft aufzubauen und zu erhalten.

LACASCARA: Die Innovation im Aperitivo-Markt

Mit LACASCARA verbinden Lisah Dietrich und Constantin Müller verantwortungsvollen Genuss mit Sinnstiftendem und ergänzen den Aperitifmarkt um Nachhaltigkeit, Qualität und Innovation. Ihr Aperitif enthält keine künstlichen Zusatzstoffe, wie es bei vielen herkömmlichen Aperitifs der Fall ist.

„Unsere Mission ist es, mit unseren Produkten LACASCARA Aperitivo und LACASCARA Spritz eine natürliche, hochwertige und sinnvolle Alternative zu bestehenden Produkten auf dem Markt anzubieten und auf die Lage der Kaffeefarmen aufmerksam zu machen“, sagt Constantin Müller. „Seit unserem Produktlaunch im Sommer 2022 arbeiten wir tagtäglich daran, unsere Mission voranzubringen und LACASCARA bekannter zu machen. Dieser Traum kann jetzt wahr werden. Es freut uns daher ganz besonders, dass wir im Rahmen von Die Höhle der Löwen unser Vorhaben einem breiteren Publikum vorstellen dürfen“, ergänzt Lisah Dietrich.

Ajambow: Start der ganzheitlichen Fitness-Innovation

Das 2024 von Susan Schmidt und Simon Werner gegründete Start-up Ajambow will in der Fitnessbranche mit Nachhaltigkeit, Innovation und Gesundheit klare Akzente setzen.

Die neueste Gruppenfitness- und Gesundheitsinnovation im Bereich der Fitness-Start-ups wird auf der diesjährigen FIBO FIBO, der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln vorgestellt: Ajambow® ist mehr als nur ein Trainingsgerät – es ist ein neues, ganzheitliches Konzept basierend auf fundierten sportwissenschaftlichen Prinzipien „made in Germany“. Durch die Nutzung von Wasser in Verbindung mit speziell entwickelten Bewegungsabläufen und afrikanischer Musik entsteht ein einzigartiges Trainingserlebnis, das nicht nur Spaß in den Fitnessbereich bringt, sondern auch bedeutende Gesundheitswirkungen auslösen kann.

Susan Schmidt und Simon Werner haben die Ajambow GmbH Anfang 2024 nach jahrelanger Entwicklungsphase zusammen gegründet. Das Konzept vereint Nachhaltigkeit, Innovation und Gesundheit. Der Name ist eine Kombination aus dem Wort „Ajambo“, welches in der afrikanischen Stammessprache Swahili „Wiedergeburt“ bedeutet und dem englischen Wort „Bow“ (Bogen).

Der Clou: Visuell, akustisch und haptisch trainieren

Die Idee ist ebenso einfach wie genial: Vor dem Workout wird das aus dem umweltfreundlichen, weil biologisch-basierten Kunststoff Arboblend hergestellte Trainingsgerät mit Wasser befüllt. Durch die variable Wassermenge im Bogen kann die Intensität der Übungen individuell angepasst werden. Indem das Wasser unterschiedliche Querschnitte in verschiedenen Geschwindigkeiten durchläuft, erzeugt es Vibrationen. In Kombination mit den harmonischen, rhythmischen Bewegungen, unterstützt durch die afrikanische Musik, werden Fitness- und Gesundheitsziele mit viel Spaß erreicht.

Susan Schmidt, Diplom-Sportlehrerin und Entwicklerin der Ajambow-Übungen, betont: „Viele Frauen, sportaverse und auch adipöse Menschen haben Angst vor herkömmlichen Trainingsgeräten. Mit Ajambow können sie ohne diese Ängste trainieren und gleichzeitig positive Auswirkungen auf gesundheitliche Defizite erzielen.“

Premiere auf der Fitness-Wellness-Leitmesse FIBO

Erste Ajambow-Gruppenkurse werden in der Region Sachsen / Sachsen-Anhalt angeboten. Weitere sollen demnächst folgen. „Wir haben schon zahlreiche Gespräche mit Studio-Betreibern geführt und Probestunden abgehalten. Das Feedback ist beeindruckend und bestärkt unseren Traum, dass Ajambow in naher Zukunft in ganz Deutschland angeboten werden wird. Die wird ihren Beitrag dazu leisten“, so CEO Simon Werner.

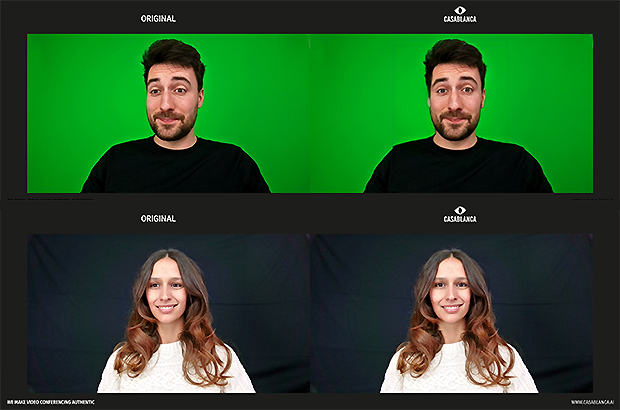

Casablanca.AI: Ein Blick, der den Unterschied macht

Mit ihrer selbst entwickelten KI ermöglicht das 2020 gegründete Start-up Casablanca.AI authentische Videocalls. Dabei wird rein softwarebasiert in Echtzeit realer Augenkontakt in digitalen Meetings erzeugt und so ein natürliches sowie direktes Gesprächserlebnis hergestellt.

„Beim ersten Augenkontakt hat’s sofort gefunkt.“ Dieser Ausspruch könnte ebenso aus einer Hollywood-Romanze stammen wie auch aus einem Verkaufs- oder Bewerbungsgespräch. Denn der Blickkontakt verkörpert einen der mächtigsten und entscheidendsten Bestandteile der nonverbalen Kommunikation. Der Austausch von Blicken aktiviert das neuronale Belohnungssystem, was wiederum für Glücksgefühle sorgt und motiviert. Bereits vor über 20 Jahren ging das aus einer Studie (Reward value of attractiveness and gaze) hervor.

Ohne Augenkontakt kein echtes Vertrauen

„Hier kommen wir wiederum sehr schnell zum Thema Vertrauen. Ohne Augenkontakt fehlt hierfür die wichtigste Grundlage, wirkliche Nähe kommt nicht zustande“, sagt Carsten Kraus, Gründer und CEO der Casablanca.AI GmbH. „Wenn wir darüber nachdenken, ergibt sich schnell ein großes Problem: Viele Gespräche, insbesondere im geschäftlichen Kontext, laufen heute auf digitalem Wege in Videokonferenzen ab. Direkter Augenkontakt besteht hier nie, ohne dass die Mimik des Gesprächspartners aus dem Sichtfeld verschwindet.“ Das Pforzheimer KI-Start-up Casablanca hat das Problem erkannt und schafft Abhilfe.

Videocalls auf neuem Level

Innerhalb eines Videocalls gibt es für die Gesprächsteilnehmende genau zwei Optionen: den Blick in die Kameralinse und den auf den Bildschirm. Bei ersterem besteht keine Möglichkeit, den Gesichtsausdruck des Gegenübers zu sehen. Dagegen führt die zweite Alternative dazu, dass sich die Augenpaare nicht treffen. „Erfahrungsgemäß schwanken User*innen und variieren innerhalb eines Calls immer wieder. Sie stehen sozusagen vor der Wahl, welche Option sich zum jeweiligen Zeitpunkt eher eignet. Damit geht dem Gespräch viel Qualität ab“, erläutert Kraus, der mit seinem Unternehmen eine „virtuelle Kamera“ mit lokaler KI entwickelt. Diese greift in Echtzeit das Bild der physischen Webcam ab und richtet den Blick sowie den Gesichtswinkel der aufgezeichneten Person aus. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie liegen Videokonferenzen absolut im Trend. Insbesondere in der Geschäftswelt hat sich diese Technik als unverzichtbar herauskristallisiert, spart viel Zeit und damit Kosten. Die Schwierigkeit bestand aber bisher darin, in diesen Gesprächen das notwendige Vertrauen aufzubauen, beispielsweise für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss“, so Kraus. „Das möchten wir ändern und die Kommunikation per Video auf ein neues Level heben, sozusagen auf das eines analogen Gesprächs.“

Natürlichkeit und Authentizität zählen

Blicke machen die Basis sozialer Interaktion aus. Sie tragen zur Interpretation von nonverbalen Signalen bei. Eine dementsprechend große Rolle nehmen sie in der Geschäftswelt etwa für Verkäufer*innen, Berater*innen oder Personalverantwortliche ein. „Vertrauen hat auf ihr Handeln große Auswirkungen, mangelt es daran, sinken die Erfolgsaussichten zum Beispiel im Verkaufsgespräch. Auch der zunehmend digitale Bewerbungsprozess hat nach wie vor die Hürde des fehlenden Augenkontakts und damit auch der mangelnden Nähe zu überspringen“, zeigt Kraus die Relevanz auf. „Gelingt dies aber, entsteht eine persönliche Beziehung und das Gespräch geht über die Übermittlung von Informationen hinaus – und das bei beliebiger physischer Distanz. Dabei kommt es immer auch auf die Natürlichkeit und Authentizität des Videocalls an.“ Damit dies bestmöglich funktioniert, richtet Casablanca nicht nur die Augen entsprechend aus, sondern dreht den gesamten Kopf in die passende Position. So lässt sich auch in digitalen Meetings sagen: „Beim ersten Augenkontakt hat’s sofort gefunkt.“

Mehr von Casablanca gibt's am Montag, den 08. April 2024. Dann pitcht das Start-up in der neuen Staffel der TV-Show Die Höhle der Löwen – um 20.15 Uhr auf VOX.

me energy: Die Zukunft dezentraler Ladelösungen

In der Diskussion um die Elektrofahrzeuge und die Zukunft der Energieversorgung spielen die Kapazitäten und der Ausbau der Stromnetze eine entscheidende Rolle. Angesichts der aktuellen Herausforderungen steht der Rapid Charger von me energy, eine mobile Schnellladestation, die keinen Anschluss an das Stromnetz benötigt, im Fokus vieler Debatten als mögliche Übergangslösung. Doch schafft er wirklich nur temporär Abhilfe?

Die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Standorten beginnt oft mit den "low-hanging fruits", also leicht zugänglichen Orten, an denen das Stromnetz bereits vorhanden ist. Doch die letzten 20 Prozent dieser Umstellung gestalten sich als schwierig und kostenintensiv. „Die Elektrifizierung des Verkehrs, besonders im Nutzfahrzeugsektor und beim Flottenladen, ist mit hoher Ladeleistung verbunden. Diese kann das Stromnetz an vielen Orten einfach nicht zur Verfügung stellen“, erklärt Alexander Sohl, CEO und Mitbegründer von me energy. Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg von E-Lkw ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge. Deren CO₂-Ausstoß soll bis 2040 um 90 Prozent sinken. Dafür müsste der Lkw-Verkehr weitgehend elektrifiziert werden. Allerdings haben Expert*innen und viele Großunternehmen starke Bedenken, denn 10 bis 20 Prozent ihrer Standorte können nicht elektrifiziert werden.

Me energy produziert seit 2019 netzautarke Schnellladestationen, die immer und überall einsatzbereit sind. Das Start-up aus Brandenburg hat den Rapid Charger 150 entwickelt, eine CO₂-neutrale Schnellladestation, die keinen Anschluss an das Stromnetz benötigt, da der Strom im Rapid Charger selbst generiert wird. Me energy bietet damit die ökologische und flächendeckende Alternative zu konventionellen Ladestationen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 34 Mitarbeiter*innen und hat im Bereich der Energieumsetzung in Ladestationen elf Patente zur Anmeldung gebracht. Mit der Geschäftsidee erhielten die Gründer*innen 2018 den StartGreen Award. Das Unternehmen wurde 2019 mit dem Sonderpreis für Nachhaltigkeit und dem besten Konzept des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg (BPW) ausgezeichnet. Me energy gewann den Innovationspreis Berlin-Brandenburg 2020 sowie als Landessieger Brandenburg den KfW Award Gründen. Der Markteintritt mit Pilot-Schnellladestationen erfolgte im Juli 2020, die Aufnahme der Serienproduktion im September 2021.

Teure Infrastrukturupdates und begrenzte Netzkapazität drängen Flotten zum Umdenken

Der steigende Energiebedarf im Zuge der Wärmewende stellt eine zusätzliche Herausforderung für das Stromnetz dar. „Selbst in Großstädten wie Frankfurt werden Aufzüge oder Klimaanlagen wegen der schlechten Stromnetzversorgung nur noch mit Pufferspeichern genehmigt – ich finde, das zeigt die Problematik sehr deutlich.“, sagt der me energys Geschäftsführer. Viele seiner Kund*innen sind auf die mobile Lösung angewiesen, um Schnellladepunkte zu schaffen. Außerdem ist die Errichtung dezentraler Infrastrukturen aufgrund der erforderlichen Bauarbeiten äußerst kostspielig, vergleichbar mit dem Ausbau von Glasfasernetzen, aber deutlich teurer. In vielen Altbauten und Innenstädten ist eine weitere Elektrifizierung gar nicht erst möglich. Durch die damit verbundenen Herausforderungen ist die Umstellung der Flotten für systemrelevante Institutionen wie Polizei, Krankenhäuser und Rechenzentren besonders anspruchsvoll. Für eine zuverlässige Einsatzbereitschaft sind sowohl Investitionen in die Verbesserung der Stromnetzinfrastruktur als auch Redundanzlösungen erforderlich.

Warum lohnt sich die Investition in netzautarke Technologien?

Neben der bereits vorhandenen Flexibilität bieten solche Lösungen planbare Kosten, Ausfallsicherheit und ermöglichen eine einfache Elektrifizierung aller Standorte. Da der Rapid Charger seinen eigenen Strom aus Bioethanol erzeugt, bietet er eine skalierbare Lösung zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur und kann beispielsweise durch Leasing- oder Mietoptionen finanziert werden kann. Ethanol spielt in der Diskussion um zukünftige Energieträger eine entscheidende Rolle. Der erneuerbare Energieträger wird zunehmend als Langzeitspeicher betrachtet, wobei die nachhaltige Erzeugung aus Reststoffen einen Schwerpunkt bildet. Länder wie Brasilien, Indien und England setzen massiv auf die Alternative. Neben Ethanol werden auch Methanol und Wasserstoff als potenzielle Energieträger betrachtet. Methanol fungiert dabei als großer Wasserstoffspeicher und bietet als Flüssigkeit eine einfache Handhabung und hohe Energiedichte. „Wir nehmen diese Entwicklungen ernst und verfolgen eine zweigleisige Strategie, um stets die nachhaltigste und kosteneffizienteste Lösung anzubieten“, so Sohl. Während der Fokus derzeit auf Ethanol liegt, ermöglicht das Unternehmen zukünftig auch den Einsatz von Methanol.

KI-Personas: Markenbotschafter*innen im digitalen Raum

Bisher sind viele KI-Services generisch und primär als Informationslieferant*innen geläufig. Das ändert sich mit Humanized AI. Hyperrealistische KI-Avatare mit Gesicht und „Charakter“ sind Potenzialträger*innen für Unternehmen. Sie können ein Weg sein, Wachstum anzustoßen, indem sie die Markenidentifikation ihrer Zielgruppe stärken. Ein Ausblick von Simon Graff, Gründer und CEO der Emerging-Tech-Beratung FOR REAL?!.

Schon die virtuelle Influencerin Lil Miquela, die auf ihrem Social-Media-Kanal die Massen begeistert und neben zig Millionen Followern auch millionenschwere Werbedeals vorweist, zeigt, wie wirkungsvoll virtuelle Persönlichkeiten Brand Stories im digitalen Raum verlängern und die Markenliebe beflügeln. Im Sommer 2023 verhalf ein spanisches KI-Model dem virtuellen Influencertum zu neuen Sphären. Aitana demonstriert einmal mehr die Relevanz von und Faszination für Humanized AI. Die aktuellen Trendentwicklungen bilden Tech-Giganten wie Meta genauso ab wie die Nischenplattform Character.AI, auf der User*innen selbst Chatbots mit eigener Persönlichkeit oder an Prominente angelehnt kreieren. Chatbots mit Charakter, Buddys zum Plaudern sind die virtuellen Influencer 2.0. Personal Bots bergen das Potenzial, als digitale Markenbotschafter*innen das Engagement in Apps oder Onlineshops zu erhöhen und befeuern den Status als Innovationsunternehmen.

Testimonials

Meta kündigte im vergangenen Herbst an, KI-Avatare basierend auf prominenten Persönlichkeiten wie Kendall Jenner oder Snoop Dogg in Instagram, WhatsApp und Messenger zu integrieren. Sie sollen dort Rede und Antwort stehen und persönliche Nähe zu den Stars suggerieren. Und auch OpenAI preschte letzten November nach vorne und stellte GPTs vor, mit denen User*innen ohne Vorkenntnisse eigene KI-Avatare per Texteingabe zum Leben erwecken. Der europäische Markt zeigt sich der Entwicklung gegenüber bislang noch verhalten. Doch schon in absehbarer Zeit wird jede(r) die eigene Personal Brand beziehungsweise sich selbst via KI skalieren können. Perspektivisch erleichtern vermenschlichte KI-Avatare den Kund*innenservice, erweitern das Dienstleistungsangebot und schaffen Nähe zur virtuellen Person und damit zur Marke.

Unternehmen, die bis dato die Integration eines virtuellen Influencer als Teil der Markenstrategie planten, mussten einen kosten- und zeitintensiven Arbeitsaufwand einberechnen. Mehrköpfige, interdisziplinäre Redaktionsteams, verantwortlich für das kontinuierliche Storytelling, waren keine Seltenheit. Hier verlangen KI-Avatare zwar nach einer stabilen Datenbasis und intensiven KI-Trainings. Auf Langstrecke binden die Assistent*innen potenziell weniger Kapital bei vergleichbaren Ergebnissen.

Potenzialträchtige Use Cases

Social Feeds, Apps und Webauftritte unterliegen einem Wandel hin zu natürlicherer Interaktion und Gamification. Chatbots sind im Alltag der Verbraucher*innen angekommen, weitestgehend akzeptiert und werden durch generative KI auf ein neues Interaktionsniveau gehoben. Sinnvoll eingesetzt, zahlen Personal Bots bzw. KI-basierte Testimonials mit Wiedererkennungswert auf die Markenliebe und Engagement Rate ein. Sie übernehmen einfach zu automatisierende Aufgaben oder vermitteln als Brand-Experte informativen Educational Content.

Personal Bots als Markenbotschafter*innen

Wo Kooperationen mit echten Menschen zu aufwendig oder kostenintensiv wären, da unterstützen KI-Avatare. Auf Zielgruppe und Unternehmens-DNA eingeschworen, menschenähnlich und inspirierend, so sieht eine gelungene Digital Brand Voice aus. Vorab muss klar sein, dass sich solche Assistent*innen ausschließlich für transparentes und authentisches Brand Story Telling eignen. Klassisches Empfehlungsmarketing straft die Community ab.

Personal Bots als Expert*innen und Trainer

Bereits jetzt beginnen Unternehmen damit, das interne Know-how zu bündeln und es via KI zu jeder Zeit auf Anfrage und zu Trainingszwecken abrufbar zu machen. Firmen ermöglichen ihren Mitarbeitenden damit, unabhängig von Ort und Zeit auf dieses Wissen zuzugreifen. Nach außen generieren Personal Bots in dieser Rolle relevante und komplexe Inhalte, die die Zielgruppe weiterbilden und informieren. Denkbar ist, dass perspektivisch Unternehmenspersönlichkeiten dem Bot ihr Gesicht, ihren Charakter und sogar ihre Geschichte leihen.

Personal Bots im Kund*innenservice

KI-Assistent*innen entlasten Mitarbeitende, indem sie repetitive Aufgaben zuverlässig und schnell, bei gleichbleibend hoher Qualität erledigen. Das steigert die Kund*innenzufriedenheit. Kund*innenservice wird nicht nur skalierbar, sondern nahezu allwissend. Gleichzeitig stellt ein menschenähnlicher Avatar mit Persönlichkeit gegenüber dem „einfachen“ Chatbot die deutlich charmantere Lösung dar.

Vorsicht, Stolpersteine!

Aktuelle KI-Modelle, und damit auch KI-Personas, sind fehleranfällig. Stellen Unternehmen einen Personal Bot auf ihrer Website zur Verfügung, tun sie deshalb gut daran, den KI-Assistent*innen vorab auf Herz und Nieren zu prüfen. Inhaltliche Leitplanken minimieren das Manipulationsrisiko durch Dritte. So versprach der manipulierte Chatbot eines Chevrolet Händlers in den USA, Kund*innen Autos für nur einen Dollar zu verkaufen — neben weiteren inhaltlichen Entgleisungen, bis hin zu Fake News. Unternehmen stehen außerdem in der Verantwortung, User*innen gegenüber transparent zu sein, trotz oder gerade wegen zunehmender Humanisierung von KI-Services. Indem sie für eine ausreichende Kenntlichmachung des KI-Avatars sorgen, schließen sie Akzeptanzlücken und steuern Erwartungshaltungen.

Ausblick

Schon in naher Zukunft sprechen wir ganz natürlich mit humanisierten KI-Personas, die unser Leben begleiten. Gesichter und Persönlichkeit machen KI-Assistenz greifbar und nahezu menschlich, Akzeptanz und Verbreitung steigen. Die Weichen für diesen Trend sind gestellt, der Zugang einfach, Potenziale gegeben. Kurzum – auch deutsche Unternehmen kommen nicht umhin, sich Gedanken darüber zu machen, wie KI-Personas in ihrem Unternehmen, für ihre Marke und ihre Kund*innen künftig eine Rolle spielen werden.

Der Autor Simon Graff ist Gründer und Geschäftsführer der Emerging-Tech-Beratung FOR REAL?!. mit Sitz in Hamburg; Das Start-up unterstützt und berät Unternehmen und Brands, die den digitalen Ausbau auf dem Gebiet der aufstrebenden Technologien sowie der virtuellen Produkte, Ideen und Narrative kommunikativ anstreben.