Aktuelle Events

Einkommensteuer

Jeder, der ein Einkommen erwirtschaftet oder bezieht, muss Einkommensteuer bezahlen.

Autor: Pierre TungerAls Angestellter hat man unter Umständen mit Ihr zu tun. Als Selbständiger auf jeden Fall. Die Rede ist von der Einkommensteuer. Für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Nach diesem Artikel können Sie das Thema einordnen.

Einkommensteuerpflicht

Jeder, der in der Bundesrepublik Deutschland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, muss grundsätzlich Einkommensteuer auf sein Einkommen zu zahlen. Dieses Einkommen setzt sich zusammen aus den Einkünften und Gewinnen der 7 Einkunftsarten.

- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb (Großhandel, Handwerk)

- Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (Freiberufler - z.B. Anwalt, Architekten, Steuerberater)

- Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (Lohn, Gehalt)

- Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen, Rendite)

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- sonstige Einkünfte

Für die ersten 3 Einkunftsarten muss der Gewinn anhand der EÜR oder der doppelten Buchführung ermittelt werden. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens.

Einkommensteuererklärung

Die Einkommensteuer wird durch eine Veranlagung festgesetzt. Die Veranlagung ist insbesondere die Abgabe einer Einkommensteuererklärung. Die Einkommensteuererklärung ist die schriftliche Erklärung eines Steuerpflichtigen über seine Einkommensverhältnisse für ein bestimmtes Kalenderjahr. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer. Sie wird von dem Steuerpflichtigen oder seinem Bevollmächtigten (meist ein Steuerberater) gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Dort wird sie geprüft und die zu entrichtende Einkommensteuer und der Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls die Kirchensteuer mittels Steuerbescheid festgesetzt.

Die Einkommensteuererklärung muss auf den amtlichen Vordrucken abgegeben werden. Die Formulare hierfür können beim Finanzamt oder online bezogen werden. Die Steuererklärung kann auch online mittels ELSTER oder anderer Software an das Finanzamt übertragen werden.

Wer muss eine Einkommensteuererklärung abgeben und welche Fristen gelten?

Jeder, der Einkünfte erzielt, muss eine Einkommensteuererklärung abgeben, und zwar bis zum 31. Mai des nachfolgenden Jahres. Von dieser Verpflichtung gibt es jedoch Ausnahmen, z. B. für Arbeitnehmer. Eine Fristverlängerung für die Abgabe der Einkommensteuererklärung ist möglich.

Die Zahlung der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer wird nach der Erstellung des Einkommensteuerbescheids fällig. Wird die Erklärung Ende Mai abgegeben und eine Bearbeitung von 4 – 12 Wochen unterstellt, können Sie damit rechnen, dass Sie die Einkommensteuer im Sommer zahlen müssen.

Anhand des Bescheids, werden die Vorauszahlungen für das laufende Jahr berechnet. Eine Steuer-Vorauszahlung ist eine Abschlagszahlung auf die voraussichtliche Jahressteuerschuld. Um einen regelmäßigen Geldfluss in den Staatshaushalt sicherzustellen und dem Steuerpflichtigen eine hohe Nachzahlung zu ersparen. Die Vorauszahlung auf die Einkommensteuer erfolgt quartalsweise.

Wie Sie sehen kommt es im Juni 2014 zu einer Zahlung in Höhe von 9 TEUR und im August zu einer Zahlung von zusätzlich 1,5 TEUR. Dieser Zeitpunkt bzw. diese Zeitspanne ist für die Liquidität von Gründern und jungen Unternehmern immer sehr heikel. Planen Sie daher unbedingt Ihre Liquidität und berücksichtigen Sie die Einkommensteuerzahlung inkl. der Vorauszahlungen, die im Juni bereits 2 aufgelaufene Quartale beinhalten.

Da es im Jahr der Existenzgründung kein Vorjahr gibt, an dem sich das Finanzamt orientieren kann, fragt das Finanzamt im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (erhalten Sie automatisch vom Finanzamt nach Anmeldung des Gewerbes) nach dem Umsatz und den Kosten, die Sie als Gründer voraussichtlich im ersten und zweiten Jahr der Gründung haben und erlässt daraufhin einen Bescheid über die Vorauszahlung. Wenn Sie hier also zu „positiv“ sind, kann sich dies schnell auf Ihre Liquidität auswirken.

Wie hoch ist die Einkommensteuer

Für 2015 gibt es einen Grundfreibetrag in Höhe von 8.354 €; Ehepartner: 16.708 €. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen darüber liegt, muss Einkommensteuer gezahlt werden. Diese beträgt zwischen 0% und 45% des zu versteuernden Einkommens. In der folgenden Übersicht erhalten Sie eine Orientierung.

Aufbau der Einkommensteuererklärung

Die Einkommensteuererklärung setzt sich aus mehreren Formularen und Anlagen zusammen. Die zum Einsatz kommenden Anlagen sind immer abhängig von den individuellen Verhältnissen des Steuerpflichtigen. So muss die Anlage K (Kind) nur abgegeben werden, wenn man auch ein Kind hat. Standardmäßig kommt zum Einsatz:

- Mantelbogen mit allgemeinen Angaben zur Person, einer Aufstellung der Sonderausgaben sowie der außergewöhnlichen Belastungen

- Anlagen für verschiedene Einkunftsarten und Anträge

- Anlage G (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)

- Anlage S (Einkünfte aus selbständiger Arbeit) - Spezielle formlose Aufstellungen, Anlagen, Nebenrechnungen

- Belege (bspw. Spendenquittungen)

Abhängig davon, welche Einkünfte erzielt wurden, müssen die zugehörigen Anlagen ausgefüllt werden. Werden beispielsweise Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, so muss die Anlage G ausgefüllt werden. Werden Einkünfte aus einer selbständigen Tätigkeit erzielt, muss die Anlage S ausgefüllt werden. In beiden Anlagen (G und S) muss der Gewinn eingetragen werden. Dabei wird nur eine einzige Zahl eingetragen. Wie Sie diese Zahl errechnet haben, müssen Sie nachweisen. Anhand der EÜR oder anhand der doppelten Buchführung.

Zum Autor

Der Autor, Dipl.-Kfm. Pierre Tunger, ist Unternehmer und Coach. Er kalkuliert gemeinsam mit jungen Unternehmern deren Geschäftszahlen. Vom Stundensatz hin zur kompletten Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung. Immer nach dem Motto: Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Darüber hinaus entwickelt er einfache Tools fürs Rechnungswesen und bloggt regelmäßig unter pierretunger.com.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Steuern als Start-up-Wachstumsbremse

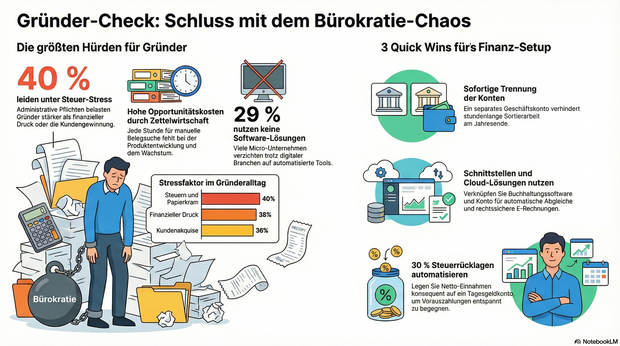

Was tun, wenn Steuerpflichten und Papierkram die Vision vom eigenen Business erstickt? Drei Quick Wins für dein Finanz-Setup.

Der Start in die Selbständigkeit ist ein Balanceakt zwischen der eigenen Vision und administrativen Pflichten. Entgegen der landläufigen Meinung, dass fehlendes Kapital oder die erste Kund*innengewinnung die größten Hürden sind, zeigt eine aktuelle Erhebung von sevdesk: Steuerpflichten und Papierkram belasten junge Gründer*innen am stärksten.

Realitätscheck: Was Gründer*innen wirklich nachts wachhält

Eine repräsentative Umfrage unterstreicht, wie stark administrative Themen den Alltag dominieren:

- 40 Prozent sehen in Steuern und dem damit verbundenen Papierkram den größten Stressfaktor.

- 38 Prozent nennen finanziellen Druck und unregelmäßiges Einkommen als größte Hürde.

- 36 Prozent verorten die stärksten Herausforderungen bei der Kundenakquise.

StartingUp-Insight: Warum stressen Steuern mehr als wackelige Einnahmen? Weil hier die Fehlerkultur der Start-up-Welt aufhört. Bei Fehlern in der Buchhaltung drohen schnell Säumniszuschläge oder rechtliche Konsequenzen – diese „Angst vor dem Finanzamt“ lähmt viele. Hinzu kommen die massiven Opportunitätskosten: Jede Stunde, die ein Young Founder mit manueller Zettelwirtschaft oder dem Suchen von Belegen verbringt, fehlt bei der Produktentwicklung oder der Kund*innenakquise. Die Bürokratie bremst das eigentliche Wachstum also aktiv aus.

Paradox: Digitales Business, aber analoge Buchhaltung

Besonders auffällig: Etwa ein Drittel (32 Prozent) der Befragten befindet sich noch im ersten Jahr der Selbständigkeit (0 bis 12 Monate). Der überwiegende Teil dieser jungen Unternehmer*innen agiert in modernen Branchen wie Handel und E-Commerce (13 Prozent) oder IT und Social Media (11 Prozent). Dennoch zeigt sich bei der administrativen Organisation ein überraschend traditionelles Bild:

- Knapp ein Drittel (29 Prozent) der Microbusiness-Entrepreneurs nutzt für Rechnungserstellung und Buchhaltung keine speziellen Software- oder Cloud-Lösungen.

- Als Gründe wird zu jeweils 29 Prozent angegeben, dass die Prozesse auch ohne Tools funktionieren würden oder das Unternehmen noch zu klein für digitale Lösungen sei.

- Weitere 21 Prozent befürchten, dass externe Tools ihre eigenen speziellen Anforderungen nicht abbilden könnten.

Compliance-Falle: Wenn die „Zettelwirtschaft“ zum Risiko wird

Dieser Verzicht auf digitale Unterstützung birgt handfeste Risiken – auch rechtlicher Natur. Die Studie verweist auf die E-Rechnungspflicht, die bereits seit dem 1. Januar 2025 in Deutschland flächendeckend gilt.

StartingUp-Insight: Zur Erinnerung: Seit Jahresbeginn 2025 müssen B2B-Unternehmen in Deutschland in der Lage sein, elektronische Rechnungen in strukturierten Formaten (wie ZUGFeRD oder XRechnung) zu empfangen und zu verarbeiten. Wer die manuelle Verarbeitung von klassischen PDF- oder Papierrechnungen beibehält, tappt unweigerlich in eine Compliance-Falle. Zudem gilt: „Zu klein“ für eine saubere Software-Infrastruktur gibt es heute kaum noch. Ein sauberes digitales Setup von Tag eins an nimmt nicht nur die Angst vor Fehlern, sondern ist auch deutlich günstiger und nervenschonender als der spätere, schmerzhafte Wechsel im laufenden Betrieb.

Raus aus dem Chaos: 3 Quick Wins für dein Finanz-Setup

- Trennung ab Tag 1: Eröffne sofort ein separates Geschäftskonto. Private und geschäftliche Ausgaben zu vermischen, ist der Garant für stundenlange Sortierarbeit am Jahresende.

- Schnittstellen nutzen: Verknüpfe das Geschäftskonto direkt mit einer gängigen Buchhaltungssoftware. So lassen sich Zahlungseingänge automatisch mit offenen Rechnungen abgleichen.

- Steuerrücklagen automatisieren: Lege konsequent ca. 30 Prozent aller Netto-Einnahmen auf ein Tagesgeldkonto. So verlieren Vorauszahlungen für die Einkommen- oder Gewerbesteuer dauerhaft ihren Schrecken.

Über die Daten

Die Umfrage wurde im Juni 2025 vom Marktforschungsunternehmen Appinio im Auftrag von sevdesk durchgeführt. Befragt wurden deutschlandweit 300 Berufstätige ab 18 Jahren.

5 Situationen, in denen eine Firmenkreditkarte Gründerzeit massiv erleichtert

Die ersten Monate einer Gründung sind geprägt von Tempo, Entscheidungen und vielen kleinen Ausgaben, die sich schnell summieren. Sie bauen Strukturen auf, testen Ideen am Markt und investieren oft gleichzeitig in Tools, Dienstleistungen und erste Kundenkontakte. Genau in dieser Phase zählt vor allem eins: finanzielle Beweglichkeit, ohne Chaos in der Buchhaltung zu erzeugen.

Viele Gründer starten zunächst mit privaten Zahlungsmitteln, weil es unkompliziert wirkt. Doch sobald mehrere geschäftliche Ausgaben parallel laufen, entstehen unnötige Reibungsverluste – fehlende Übersicht, gemischte Belege und zusätzlicher Aufwand beim Monatsabschluss.

Eine Firmenkreditkarte ist in dieser Situation weit mehr als ein Zahlungsmittel. Sie wird zu einem praktischen Werkzeug, um Ausgaben sauber zu steuern, Liquidität flexibel zu halten und den Geschäftsalltag deutlich einfacher zu organisieren. Vor allem in typischen Startup-Momenten zeigt sich, wie stark sie den Gründeralltag entlasten kann.

Im Folgenden sehen Sie fünf konkrete Situationen, in denen eine Firmenkreditkarte Ihre Gründerzeit spürbar erleichtert – klar, praxisnah und direkt an den Herausforderungen orientiert, die junge Unternehmen wirklich erleben.

Situation 1: Wenn spontane Ausgaben plötzlich notwendig werden

In der Gründungsphase läuft selten alles nach Plan – dafür aber oft schneller als erwartet. Neue Anforderungen entstehen spontan: ein wichtiges Software-Upgrade, kurzfristig benötigte Hardware oder eine bezahlte Branchenplattform, die Ihnen Sichtbarkeit bringt.

Gerade in solchen Momenten ist es hilfreich, wenn Sie sofort handlungsfähig bleiben. Eine Firmenkreditkarte sorgt dafür, dass Sie notwendige Investitionen direkt tätigen können, ohne erst private Konten zu nutzen oder Geld zwischen verschiedenen Zahlungswegen zu verschieben.

Besonders typisch sind Ausgaben wie:

● Business-Software und digitale Tools

● Werbebudget für erste Kampagnen

● Geschäftsreisen oder kurzfristige Termine

● laufende Abo-Kosten für Plattformen und Services

Mit einer Firmenkreditkarte entsteht hier ein klarer Vorteil: Sie behalten Tempo, ohne den Überblick zu verlieren. Gleichzeitig können Sie viele Zahlungen bündeln und später strukturiert abrechnen.

Auch psychologisch bringt das Entlastung – Sie trennen gedanklich früher zwischen „privat“ und „unternehmerisch“. Das hilft, Entscheidungen sachlicher zu treffen und die Firma von Beginn an professionell aufzubauen.

Diese Flexibilität ist besonders wertvoll, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen und Sie nicht jedes Mal über Zahlungsprozesse nachdenken möchten.

Im nächsten Schritt wird es noch entscheidender: Denn sobald sich geschäftliche und private Ausgaben vermischen, wird die Buchhaltung schnell unnötig kompliziert.

Situation 2: Wenn klare Trennung von Business- und Privatkosten zählt

Am Anfang wirkt es oft praktisch, geschäftliche Ausgaben einfach mit dem privaten Konto oder der eigenen Kreditkarte zu bezahlen. Doch bereits nach wenigen Wochen entsteht daraus ein typisches Gründerproblem: Belege, Abbuchungen und Kosten lassen sich nur noch schwer sauber zuordnen.

Spätestens beim ersten Austausch mit dem Steuerberater oder bei der Vorbereitung auf die Umsatzsteuervoranmeldung wird klar: Struktur ist kein Nice-to-have, sondern eine echte Entlastung im Alltag.

Mit einer Firmenkreditkarte schaffen Sie von Beginn an eine klare Linie:

● alle Business-Ausgaben laufen über ein separates Zahlungsmittel

● private Käufe bleiben vollständig außen vor

● Transaktionen sind nachvollziehbar dokumentiert

● Abrechnungen werden deutlich einfacher

Gerade für junge Unternehmen lohnt sich dieser Schritt früh, weil Sie damit eine professionelle Basis schaffen – auch gegenüber Investoren, Partnern oder Banken.

Ein zusätzlicher Vorteil: Viele Anbieter ermöglichen den Export von Zahlungsdaten, was die Buchhaltung und spätere Auswertung vereinfacht. Mit der richtigen Trennung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern vermeiden auch typische Fehler, die später teuer werden können.

Sobald Sie nicht mehr allein arbeiten, sondern mit Freelancern oder kleinen Teams wachsen, spielt die Firmenkreditkarte eine weitere wichtige Rolle – besonders bei gemeinsamen Ausgaben und kontrollierter Zahlungsfreigabe.

Situation 3: Wenn Teams, Mitarbeiter oder Freelancer bezahlt werden müssen

Sobald ein Startup wächst, verändern sich nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Zahlungsprozesse. Vielleicht arbeiten Sie mit Freelancern, beauftragen Agenturen oder stellen die ersten Mitarbeitenden ein. Damit steigen auch die Anforderungen an klare Zuständigkeiten und saubere Ausgabenkontrolle.

Eine Firmenkreditkarte erleichtert genau diesen Schritt, weil Sie Ausgaben besser delegieren können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Viele Gründer stehen irgendwann vor der Herausforderung, dass nicht mehr jede Rechnung über den eigenen Laptop laufen kann.

Typische Beispiele aus dem Alltag:

● ein Freelancer bucht ein benötigtes Tool

● ein Teammitglied organisiert Reisekosten

● Marketing-Ausgaben sollen flexibel erfolgen

● kleinere Anschaffungen müssen schnell erledigt werden

Mit Firmenkreditkarten lassen sich dafür oft individuelle Karten oder virtuelle Zahlungsoptionen einrichten. Sie können Ausgabenlimits setzen, Kategorien definieren und behalten jederzeit Transparenz darüber, was im Unternehmen passiert. Weitere Informationen und Vorteile zu Firmenkreditkarten finden Sie auf Finalarm.

Das bringt zwei klare Vorteile:

● Ihre Prozesse werden skalierbar, ohne unnötige Bürokratie

● Ihr Team kann effizient arbeiten, ohne ständig Rückfragen zu Zahlungen stellen zu müssen

Gleichzeitig signalisiert diese Struktur Professionalität – intern wie extern. Denn ein Unternehmen, das Zahlungsströme sauber organisiert, wirkt stabiler und besser vorbereitet auf Wachstum.

Gerade in der frühen Phase hilft das, Vertrauen aufzubauen und den Alltag zu entlasten.

Situation 4: Wenn Sicherheit bei Zahlungen wichtiger wird

Mit zunehmender Geschäftstätigkeit steigt auch die Zahl digitaler Transaktionen. Sie bezahlen Software-Abos, buchen Dienstleistungen online oder wickeln internationale Zahlungen ab. Genau hier wird ein Thema schnell zentral: Sicherheit.

Gerade Startups sind in der Anfangsphase oft stark auf digitale Prozesse angewiesen, haben aber noch keine ausgereiften Schutzsysteme. Gleichzeitig entstehen Risiken durch Betrugsversuche, unautorisierte Abbuchungen oder unsichere Zahlungsumgebungen.

Eine Firmenkreditkarte bietet in vielen Fällen zusätzliche Sicherheitsmechanismen, die über klassische Kontozahlungen hinausgehen:

● Echtzeit-Benachrichtigungen bei Transaktionen

● Sperrfunktionen bei verdächtigen Aktivitäten

● bessere Nachverfolgbarkeit bei Fehlbuchungen

● teilweise integrierte Versicherungsleistungen

Damit schützen Sie nicht nur Ihr Budget, sondern auch Ihre operative Stabilität. Denn finanzielle Zwischenfälle kosten in der frühen Phase vor allem eins: Zeit, Fokus und Vertrauen.

So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz: Digitale Zahlungsprozesse sind geschützt, und auch die Infrastruktur des Unternehmens bleibt sicher.

Situation 5: Wenn Gründer von Zusatzleistungen profitieren möchten

In der Startup-Welt geht es nicht nur um das Bezahlen von Ausgaben, sondern auch um sinnvolle Vorteile, die Prozesse erleichtern und Wachstum unterstützen. Genau hier bieten viele Firmenkreditkarten zusätzliche Leistungen, die gerade in der Gründerzeit spürbar helfen können.

Je nach Anbieter profitieren Sie zum Beispiel von:

● Reiseversicherungen bei geschäftlichen Terminen

● Cashback- oder Bonusprogrammen für regelmäßige Ausgaben

● verlängerten Zahlungszielen zur Liquiditätssteuerung

● besseren Konditionen bei internationalen Transaktionen

Vor allem wenn Sie viel unterwegs sind – etwa für Pitch-Events, Messen oder Kundentermine – entsteht schnell ein echter Mehrwert. Diese Extras wirken oft im Hintergrund, entlasten aber den Alltag und sorgen für zusätzliche Stabilität.

Wichtig ist dabei, dass Sie Angebote nicht nur nach Prestige auswählen, sondern nach echtem Nutzen: Welche Leistungen passen zu Ihrer Phase und zu Ihren typischen Ausgaben?

So treffen Sie Entscheidungen nicht nur schnell, sondern auch fundiert – ein wichtiger Faktor in einer Phase, in der jede finanzielle Struktur langfristige Wirkung hat.

Firmenkreditkarten als Wachstumshelfer statt Luxus

Eine Firmenkreditkarte ist in der Gründerzeit kein Statussymbol, sondern ein praktisches Werkzeug. Sie hilft Ihnen, spontan handlungsfähig zu bleiben, Ausgaben sauber zu trennen, Teams effizient zu organisieren, Zahlungen sicher abzuwickeln und von sinnvollen Zusatzleistungen zu profitieren.

Gerade in den ersten Monaten gilt: Je klarer die finanzielle Struktur, desto mehr Raum bleibt für das Wesentliche – Wachstum, Kunden und Strategie.

Companisto investiert 2025 über 45,8 Mio. Euro in Start-ups und Scale-ups

Das von David Rhotert und Tamo Zwinge gegründete Companisto ist mit über 5950 Business Angels das größte Business Angel Netzwerk in der DACH-Region und zählt seit über einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum.

Im Geschäftsjahr 2025 investierte das Companisto Business Angel Netzwerk nach eigenen Angaben in Start-ups aus 15 unterschiedlichen Branchen. Die Top-Branchen, in die investiert wurden, waren MedTech, Automotive und GreenTech. Der Fokus lag dabei auf strukturierten Co-Investments und der Anschlussfähigkeit der Finanzierungen, um tragfähige Investor*innenstrukturen für weiteres Wachstum zu schaffen.

Insgesamt wurden 2025 durch Companisto über 45,8 Mio. Euro in 35 Finanzierungsrunden investiert. Damit konnte das Netzwerk eine Steigerung um 15,8 Mio. Euro verzeichnen von 30 Mio. Euro in 2024. Zusätzlich zu dem Kapital durch das digitale Business Angel Netzwerk beteiligten sich 58 Co-Investor*innen, darunter Bayern Kapital, Samsung Next, HoneyStone Ventures (USA) und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in unterschiedlichen Runden.

Zu den prägenden Finanzierungen des Jahres zählten unter anderem AMERIA mit einem kumulierten Gesamtvolumen von mehr als 42 Mio. Euro sowie die Runden von Cellbox, DiaMonTech, Virtonomy und Jedsy.

Jedsy, die Delivery Glider AG, schloss 2025 innerhalb von 14 Tagen eine Finanzierungsrunde über insgesamt 3,15 Mio. Euro gemeinsam mit internationalen Co-Investor*innen ab. Das Unternehmen entwickelt eine Drohne, die vertikal startet und direkt an Fenstern andocken kann.

Virtonomy setzte ebenfalls auf eine internationale Investor*innenstruktur. Das MedTech-Unternehmen entwickelt virtuelle Patient*innenmodelle zur Digitalisierung klinischer Studien. Über Companisto wurden knapp 3 Mio. Euro im Lead der Finanzierungsrunde investiert, parallel zu Partnern wie Bayern Kapital und Accenture. „Companisto hat uns den Zugang zu einer breit aufgestellten Co-Investorenbasis ermöglicht. Die Kombination aus Business Angels und institutionellen Partnern hat nicht nur Kapital, sondern auch Governance- und Wachstumskompetenz eingebracht. Das schafft eine tragfähige Grundlage für die weitere Entwicklung und Skalierung von Virtonomy,“ sagt Dr. Simon Sonntag, Founder und CEO von Virtonomy.

Zum Jahresende 2025 zählte das Companisto Netzwerk mehr als 5.700 Business Angels. Begleitend investierte Companisto in den Ausbau des Netzwerks sowie den Austausch zwischen Investor*innen und Gründungsteams und organisierte im Laufe des Jahres rund 100 Events.

„Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, welches Potenzial in einem aktiven Business-Angel-Netzwerk steckt. Durch die konsequente Digitalisierung des Startup-Investings bei Companisto ermöglichen wir eine enge und transparente Zusammenarbeit zwischen Business Angels und Co-Investoren, schaffen Vertrauen und eröffnen Gründerinnen und Gründern neue Perspektiven sowie nachhaltiges Wachstum“, sagt David Rhotert, Co-Founder und Managing Director von Companisto.

Für 2026 plant Companisto das Business Angel Netzwerk weiter auszubauen und die gemeinsame Investitionstätigkeit in Form wiederkehrender Co-Investments und skalierbarer Geschäftsmodelle zu stärken.

Mut zur Preiserhöhung

Warum Verkäufer*innen öfter über ihren Schatten springen sollten.

Viele Verkäufer*innen wissen, dass eine Preiserhöhung längst überfällig ist. Trotzdem schieben sie das Thema vor sich her. Mal scheint der/die Kund*in nicht in Stimmung, mal steht ein wichtiges Projekt an, mal ist der Zeitpunkt angeblich ungünstig. So vergeht Monat um Monat. Mit jedem Aufschub wächst der innere Druck, denn insgeheim wissen viele: Dieses Preiserhöhungsgespräch wird immer überfälliger.

Doch statt zu handeln, weichen sie aus. Warum? Weil sie Angst haben und das Notwendige lieber aufschieben. Schließlich ist es leichter, alles beim Alten zu lassen, als mutig für den eigenen Wert einzustehen. Aber wer Preise nicht anpasst, entscheidet sich nicht nur unbewusst gegen Wirtschaftlichkeit, sondern auch gegen seinen eigenen Selbstwert.

Haltung zuerst – Argumente später

Bevor jemand über höhere Preise spricht, sollte er/sie selbst von diesen überzeugt sein. Denn Kund*innen spüren sofort, ob da jemand ist, der überzeugt ist oder sich rechtfertigt. Deshalb: Vor dem Preiserhöhungsgespräch erst nachdenken, dann handeln und reden.

- Was hat sich wirklich für den/die Kund*in verändert?

- Was ist heute besser als vor einem Jahr?

- Anhand welcher Faktoren kann der/die Kund*in die Preiskorrektur nachvollziehen?

Wer darauf im Vorfeld klare Antworten hat, braucht keine Angst mehr vor dem Gespräch zu haben.

Fakten helfen gegen Nervosität

Wenn Verkäufer*innen sich in langen Erklärungen verlieren, wirkt das wie Unsicherheit. Besser: kurz, konkret, sachlich. Beispiel: „Unsere Energiekosten sind um sieben Prozent gestiegen. Trotzdem haben wir Qualität und Lieferfähigkeit stabil gehalten. Darum brauchen wir eine Anpassung.“ Das klingt ruhig, ehrlich, erwachsen. Kein Trick, kein Druck. Einfach Klartext.

Keine Rechtfertigung, sondern Information

Viele Preisgespräche scheitern schon beim Einstieg. Wer mit „Ich muss Ihnen leider mitteilen …“ anfängt, nimmt sich selbst die Autorität. Besser: „Ich möchte Sie über unsere neuen Konditionen informieren.“ Das ist geradlinig, respektvoll – und zeigt Haltung. Danach gilt: Schweigen. Einfach mal kurz warten. Auch wenn’s schwerfällt. Der/die Kund*in braucht diesen Moment, um das Gesagte zu verarbeiten. Wer sofort weiterredet, nimmt sich die Wirkung.

Wenn Widerstand kommt

Natürlich kommt der Widerstand. „Das ist zu teuer.“ „Dann gehe ich eben zur Konkurrenz.“ Das ist normal. Wirklich. Der/die Kund*in prüft, wie stabil der/die Verkäufer*in bleibt. Denn er/sie braucht das Gefühl der Sicherheit, dass die Preiserhöhung wirklich gerechtfertigt ist – und nicht nur der Gewinnoptimierung des/der Anbietenden dient.

In solchen Momenten helfen ruhige Antworten: „Ich verstehe, dass das für Sie eine Veränderung ist.“ Oder: „Ja. Auch ich hätte gern auf die Preiserhöhung verzichtet, doch unsere Kosten sind entsprechend gestiegen – und ausschließlich diese Kostensteigerung müssen wir nun weitergeben.“ Wichtig ist, dass der/die Verkäufer*in ruhig bleibt. Keine Diskussion. Kein Überzeugen um jeden Preis. Kund*innen respektieren Klarheit mehr als Nachgeben.

Angst vor Kund*innenverlust – normal, aber übertrieben

Jede(r) Verkäufer*in kennt sie. Diese innere Stimme, die sagt: Wenn ich den Preis erhöhe, bin ich raus. Aber die Realität sieht meist anders aus. Die überwiegenden Kund*innen bleiben. Nicht wegen des Preises, sondern wegen Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ein paar Gedanken helfen:

- Wer nur wegen des Preises bleibt, bleibt nie lange.

- Wer Qualität will, bleibt bei Qualität.

- Und wer sich fair behandelt fühlt, bleibt sowieso.

Kurz gesagt: Preisgespräche verlieren nur die, die sich selbst zu klein machen.

Nach der Erhöhung – dranbleiben

Viele verschwinden nach dem Gespräch – und das möglichst schnell. Aus Scham, aus Unsicherheit oder weil sie froh sind, dass es vorbei ist. Aber genau jetzt sollte der/die Verkäufer*in präsent bleiben. Und beispielsweise von sich aus regelmäßig Kontakt mit seinem/seiner Kund*in aufnehmen. Um weiterhin Nutzen zu stiften und damit dem/der Kund*in die Bestärkung zu geben, mit dem/der richtigen Lieferant*in zusammenzuarbeiten. Es gilt: Engagement, Verlässlichkeit und Beziehungspflege verkaufen langfristig immer besser als jeder Rabatt.

Mut zur Preiserhöhung ist kein Draufgängertum. Es ist Haltung. Wer an seinen/ihren Wert glaubt, wirkt automatisch überzeugender. Kund*innen akzeptieren Preissteigerungen, wenn sie spüren: Da steht jemand, der weiß, wofür er/sie steht. Und das ist am Ende genau das, was gute Verkäufer*innen von angepassten unterscheidet.

Der Autor und Verkaufstrainer Oliver Schumacher setzt unter dem Motto „Ehrlichkeit verkauft“ auf sympathische und fundierte Art neue Akzente in der Verkäufer*innenausbildung.

Blockchain-Technologie und Fundraising

Wie GmbH-Token das Fundraising für Start-ups vereinfachen.

Bitcoin und die Blockchain – Begriffe, die man heute alltäglich bei einem Spaziergang aufschnappen kann. Geht es um Token, gibt es bereits deutlich weniger Personen, die erklären können, worum es geht. Und bei ICOs zucken die meisten vermutlich nur noch mit den Schultern. Und doch sind es Token, die heute ermöglichen, dass man so einfach wie nie in Start-ups investieren kann. Und es waren ICOs, die uns gezeigt haben, dass die Zukunft des Fundraising auf der Blockchain basieren muss.

Warum das so ist, was die Handelbarkeit damit zu tun hat und wie Start-ups heute kontinuierlich Fundraising können – ganz ohne Notar –, erkläre ich dir im Folgenden. Bevor wir jedoch über das Hier und Jetzt reden können, bedarf es einer kleinen Geschichtsstunde, die uns zurück in das Jahr 2017 führt. Es ist die Blütezeit der ICOs. Aber was ist das eigentlich genau – ein ICO?

ICO – Blütezeit und Niedergang

ICO steht für „Initial Coin Offering“, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie „initiales Coin-Angebot“. Also der Zeitpunkt, zu dem ein Coin das erste Mal käuflich erworben werden kann – der Coin steht dabei für einen Token, also eine eigene Währung, die auf einer Blockchain basiert. Am besten kann man einen ICO mit einem Börsengang vergleichen – nur, dass der Börsengang eben auf der Blockchain stattfindet und die Investoren statt Aktien eben Token erwerben. Was viele damals noch nicht verstanden hatten: Die bei ICOs angebotenen Token waren fast ausschließlich Utility-Token, also Token, die nur einen Gutschein repräsentierten – keinerlei Stimmrechte, keinerlei Anteile an Gewinnen oder Exit-Erlösen. Die Ökonomie solcher Token basierte letztlich nur auf Angebot und Nachfrage. Ihr einziger wirklicher Nutzen wurde von den Blockchain-Start-ups bestimmt, die sie ausgegeben hatten.

Trotzdem sammelten Hunderte Blockchain-Projekte über ICOs insgesamt mehrere Milliarden US-Dollar ein. Telegram, der Messenger, erhielt etwa 1,7 Milliarden Dollar von Blockchain-Investoren. Andere Projekte wie etwa der Brave-Browser sammelten Multi-Millionen-Beträge in wenigen Sekunden ein! Teilweise hatten diese Start-ups nicht mehr vorzuweisen als ein Whitepaper – also einen Plan, wie ihr Produkt denn eines Tages aussehen soll. Dass so etwas langfristig nicht gut gehen konnte, ist klar. Ende 2018 war die ICO-Blase geplatzt. Die meisten Start-ups gibt es heute nicht mehr, die meisten Token sind völlig wertlos. Und selbst die Token der Projekte, die ein erfolgreiches Produkt gelauncht haben, liegen preislich oft weit unter den Preisen von 2017/2018. Der Niedergang der ICOs schadete damals dem Ansehen der Blockchain-Technologie in der Gesellschaft nachhaltig – verständlicherweise, schließlich verloren zahlreiche Investoren und Anleger ihr Geld. Es kristallisierte sich aber auch heraus, dass keine Technologie so gut für Fundraising geeignet war wie die Blockchain. Denn über die Blockchain konnte jeder von jedem Winkel der Welt aus in wenigen Sekunden mit dabei sein – auch mit kleinen Beträgen.

Das Beste aus zwei Welten kombiniert

Ganz anders funktioniert Fundraising heute in der traditionellen Welt. Start-up-Gründende arbeiten wochenlang schlaflos daran, eine Runde zu closen. Das bedeutet übersetzt: Investoren zu finden, sich mit allen gleichzeitig über die Bedingungen des Investments zu einigen und einen Termin zu finden, an dem alle beim Notar sein können (vorausgesetzt, es geht um Gesellschaftsanteile). Der Notartermin wiederum kostet meist einige tausend Euro; dazu kommen die Anwaltskosten zur Erstellung der Verträge. Anders als bei ICOs erhalten die Investoren aber auch keine Utility-Token, sondern echte Anteile, die sie am Erfolg des Start-ups beteiligen und ihnen Stimm- und Informationsrechte einräumen.

Die zwei Welten scheinen unterschiedlicher nicht sein zu können. Ich kenne sie als einer der ersten Mitarbeiter von Ethereum, Seriengründer und Business Angel von allen möglichen Blickwinkeln aus. Und doch kann man sie kombinieren. Genau das haben wir mit der Tokenize.it-Plattform geschafft – mit einer juristischen und einer technischen Innovation. Die technische Innovation habt ihr bereits kennengelernt: Sie ist ein Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und den jedes Unternehmen auf der Plattform beim Fundraising an Investoren ausgibt. Anders als bei ICOs repräsentieren diese Token aber nicht nur einen Gutschein, sondern die juristische Innovation: ein spezielles Genussrecht.

Genussrechte als Möglichkeit zur Investition

Genussrechte stellen – genau wie Wandeldarlehen oder Gesellschaftsanteile – eine Möglichkeit dar, in Start-ups bzw. Unternehmen zu investieren. Anders als Gesellschaftsanteile sind sie relativ frei gestaltbar in ihren Konditionen. Sie beinhalten dabei zwangsweise keinerlei Stimmrechte, denn die Investoren werden durch sie nur Teil des wirtschaftlichen Cap Tables, nicht aber des Handelsregisters, in das jeder Investor, der Gesellschaftsanteile (und damit Stimmrechte) hält, durch einen Notar eingetragen werden muss.

Wir haben nun mit Tokenize.it ein Genussrecht gemeinsam mit der Anwaltskanzlei CMS so entwickelt, dass es Investoren wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichstellt. Wann immer also die Halter von Gesellschaftsanteilen profitieren (etwa durch einen Exit oder Dividendenzahlungen), profitieren auch die Genussrechts-Investoren. Dass Letztere keine Stimmrechte haben, klingt zunächst nach einem Nachteil, hat aber auch zwei wesentliche Vorteile für beide Seiten.

Denn dadurch müssen Genussrechts-Investoren keine Gesellschaftervereinbarungen unterschreiben (dies ist öfter notwendig, als man zunächst annehmen würde) – Startup und Investor haben dadurch deutlich weniger bürokratischen Aufwand. Meist hätten Familie, Freunde oder Business Angels sowieso nicht genug Anteile, um Entscheidungen signifikant zu beeinflussen. Außerdem bleibt das Startup so interessant für spätere Investments durch Venture-Capital-Fonds, denen es meist wichtig ist, dass so wenige Personen wie möglich im Handelsregistereintrag des Start-ups als Gesellschafter eingetragen sind (der Grund hierfür liegt im erhöhten Aufwand, der mit mehr stimmberechtigten Investoren ansteigt).

Ein weiterer – und der wesentliche – Vorteil: Für eine Investition über Genussrechte wird kein Notar benötigt, und das Start-up kann unsere Vertragsvorlagen nutzen und Anwaltsgebühren sparen. Das Ergebnis ist „kontinuierliches“ Fundraising. Denn die Gründerinnen und Gründer können nun jederzeit Investoren closen (auch mit kleinen Beträgen): auf Events, über Friends & Family oder einfach Webseitenbesucher über den Invest-Now-Button, der ebenfalls von uns bei Tokenize.it bereitgestellt wird. Fundraising lässt sich so endlich wirklich mit Sales vergleichen: Es wird komplett digital und ist kein einzelnes Event mehr im Jahr!

Der Autor Christoph Jentzsch ist achtfacher Vater, Serial Entrepreneur und Business Angel. Er gilt als einer der ersten Mitarbeiter der heute zweitgrößten Blockchain, Ethereum, und führte 2016 die zum damaligen Zeitpunkt weltweit größte Crowdinvesting-Kampagne durch (TheDAO).

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Erprobte Crowdfunding-Tipps für Start-ups

Sebastian Bär, Gründer der Laufschuhmarke Joe Nimble, hat drei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen aufgesetzt – und dabei nicht nur Kapital, sondern auch unverzichtbares Wissen gesammelt. Jetzt gibt er seine 10 wichtigsten Tipps an Gründerinnen und Gründer weiter, die selbst mit der Crowd durchstarten wollen.

Wie gelingt es, ein innovatives Laufschuhkonzept am Markt zu etablieren – ganz ohne Konzernstrukturen, aber mit viel Überzeugung und einer Vision? Für Sebastian Bär, Gründer der Performance-Laufschuhmarke Joe Nimble, lautete die Antwort von Beginn an: Crowdfunding.

Inzwischen blickt Bär auf drei erfolgreiche Kampagnen zurück, mit denen er nicht nur rund 260.000 Euro an Kapital, sondern auch eine engagierte Community und wertvolle Learnings gewonnen hat. Eine vierte Kampagne läuft aktuell – und hat das Funding-Ziel nach nicht einmal der Hälfte der Laufzeit schon fast um das Fünffache übertroffen.

Weil Sebastian Bär nicht nur beim Kapital, sondern auch beim Wissen an die Crowd glaubt, teilt er seine wichtigsten Learnings der vergangenen Jahre nun in Form von zehn praxisnahen Tipps:

1. Ziel bewusst unter dem Realwert ansetzen – aber glaubwürdig

Der Algorithmus der Plattformen springt schneller an, wenn das Ziel früh erreicht wird. Wer zu hoch ansetzt, bleibt unsichtbar.

2. Leadaufbau Wochen vor Kampagnenstart beginnen

Die ersten 48 Stunden entscheiden. Deshalb: Früh mit Landingpages, E-Mail-Kampagnen und Community-Building starten.

3. Ohne Ads geht nichts

Plattform-Traffic allein reicht nicht. Paid Ads sollten eingeplant, getestet und vorab optimiert werden.

4. Kein Selbstläufer – Kampagnenführung ist Chefsache

Tägliches Monitoring, KPI-Tracking und kommunikative Feinjustierung sind essenziell.

5. Das Video ist dein Door Opener – und muss radikal auf den Punkt kommen

Ein schneller, authentischer Einstieg ist wichtiger als Hochglanz. Menschen investieren in Menschen, nicht in Marken.

6. Leidenschaft sichtbar machen

Wer nicht brennt, wird auch niemanden entzünden. Jede Zeile, jedes Bild sollte zeigen, warum dieses Projekt wichtig ist.

7. Täglich präsent sein – online wie offline

Während der Kampagne muss sich alles um die Kampagne drehen. Analyse, Interaktion und Sichtbarkeit sind Pflicht.

8. Smarte Perks statt Standard-Rabatte

Exklusivität, Storytelling und Nutzen – nicht der zehnte Prozentnachlass – machen Angebote attraktiv.

9. Updates mit Einblicken hinter die Kulissen liefern Nähe

Produktionsstart, Zwischenstände, Rückschläge – alles transparent kommuniziert, stärkt die Bindung.

10. Ehrlichkeit schlägt Perfektion

Gerade in der Krise zeigt sich Vertrauen. Offen kommunizierte Probleme erzeugen Mitgefühl – und Commitment.

“Crowdfunding ist für mich mehr als ein Finanzierungsmodell”, so das Fazit von Sebastian Bär. “Es ist ein ehrlicher Reality-Check mit der Community. Wenn du bereit bist, offen zu kommunizieren, bekommst du nicht nur Geld, sondern Vertrauen – und das ist ebenfalls viel wert.”

Herausforderung Start-up-Finanzierung

Ein Thema – mehrere Perspektiven: Die Finanzierung einer Gründung bzw. die Förderung eines jungen Unternehmens ist ein herausforderndes Unterfangen sowohl für Selbständige als auch für die sie unterstützenden Player*innen aus dem Start-up-Ökosystem. Von Gründenden über Investor*innen bis hin zu Fördermittel-Profis: Wir lassen vier Experten zu Wort kommen.

Dr. Bernd Fischl, BFMT Group

Die Gründungsförderung und -finanzierung hat sich im aktuell schwierigen konjunkturellen Umfeld vielen Herausforderungen zu stellen. Gleichzeitig bieten sich aber auch viele Chancen, da Unternehmen, die in der Krise gegründet wurden, oft auch langfristig erfolgreicher bleiben. Eine der größten Herausforderungen bei einer Gründung ist der Zugang zu Kapital, denn viele Banken lehnen die Vergabe von Mikro- und Kleinkrediten an (junge) Selbständige aufgrund des hohen Prüfaufwands (und höheren Ausfallrisikos) ab.

Aus diesem Grund sollten Gründer*innen im Rahmen ihrer Finanzierungsstrukturierung Folgendes beachten:

- Als ersten Schritt sind mögliche Zuschüsse (z.B. Gründungszuschuss, Digitalbonus etc.) zu prüfen. Gelder, die nicht zurückzuzahlen sind, stärken die Eigenkapitalbasis und erleichtern später die Fremdkapitalaufnahme.

- Im zweiten Schritt sollte möglichst viel Eigenkapital eingebracht werden. Dies kann neben dem Kapital der Gründer*innen auch aus deren Umfeld (Friends, Family and Fools) stammen. Dadurch reduziert sich der sogenannte Kapitaldienst insbesondere in der ersten Zeit, wenn neu gegründete Unternehmen noch keine operativ positive Liquiditätsbilanz haben. Das verschafft den Gründenden ausreichend Zeit, den Proof of Concept zu erbringen und den Break Even zu erreichen, bevor die verfügbaren Mittel verbraucht sind. Damit wird auch die Basis für die Fremdkapitalfinanzierung gelegt.

- Im dritten Schritt kann dann zur Finalisierung der Finanzierung auf Förderdarlehen (z.B. ERP-Gründerkredit – StartGeld oder den ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit) zurückgegriffen werden. Diese Förderdarlehen haben den Vorteil, dass neben den meist sehr günstigen Zinskonditionen oft auch eine Haftungsbefreiung für die antragstellende Hausbank möglich ist.

- Als letzter Schritt kann die bisherige Finanzierung – soweit darstellbar – um Bankdarlehen oder kurzfristige Kontokorrentlinien ergänzt werden. Hier muss allerdings zumeist eine Sicherheit für die Hausbank zur Verfügung gestellt werden.

Um die genannten Finanzmittel entsprechend strukturieren und einwerben zu können, ist es ratsam, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. Auch hierzu gibt es Fördermittel, welche die beanspruchte Beratung in erheblichem Maße bezuschussen können.

Grundsätzlich ist für eine erfolgreiche Gründung eine gründliche Vorbereitung unerlässlich. Gründer*innen sollten hierbei insbesondere umfassende Marktforschung betreiben, um sowohl ihre Zielgruppe als auch den aktuellen und potenziellen Wettbewerb im Detail zu verstehen sowie ein detailliertes Geschäftskonzept (Businessplan inklusive Finanzierungsplan) entwickeln, das auch zukünftige Eventualitäten berücksichtigt.

Von öffentlicher bzw. staatlicher Seite sind allerdings auch wesentliche Beiträge zu leisten, um Gründungsförderung effektiv und effizient zu machen:

- Fokus auf Zukunftsbranchen: Förderprogramme sollten sich auf innovative Bereiche wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neue Technologien konzentrieren und nur dann einsetzen, wenn keine Finanzierung über den Markt möglich scheint.

- Vereinfachung der Antragsprozesse: Bürokratische Hürden bei der Beantragung von Fördermitteln sollten abgebaut werden, um den Zugang zu erleichtern (Kosten der Antragstellenden) und auch die volkswirtschaftlichen Kosten auf der Verwaltungsseite zu verringern.

- Flexibilisierung der Förderkriterien: Die Förderkriterien sollten an die sich schnell ändernden Marktbedingungen angepasst werden. Dies scheint insbesondere bei der zunehmenden Geschwindigkeit der Entwicklung notwendig zu werden.

- Verstärkte Beratung und Coaching: Neben finanzieller Unterstützung sollten Gründende auch Zugang zu Expert*innenwissen und Netzwerken erhalten. Dies hilft gerade in der Anfangszeit, viele Fehler zu vermeiden und reduziert damit zugleich auch das notwendige Finanzierungsvolumen einer Gründung.

- Förderung von marktorientiertem Risikokapital: Um eine Kannibalisierung von marktorientierten Kapitalgeber*innen möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verringern, sollten die gegebenenfalls noch zu geringen Volumina an Risikokapital durch eine Dopplung/Spiegelung von privaten VC-Geber*innen oder Business Angels erhöht werden.

Tim Weinel, espero

Die Finanzierung ist für viele Gründer*innen nach wie vor eines der zentralen Themen und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen, schaffen es doch nur die wenigsten von ihnen, mit vorhandenen Mitteln ein langfristig tragfähiges Konzept aufzustellen und das auch noch zu skalieren. Doch egal, ob es um die erste Anschubfinanzierung, die Skalierung des Unternehmens oder langfristige Investitionen geht: Ohne ausreichend Kapital bleibt das größte Potenzial in der Regel ungenutzt oder bereits vorhandenes Potenzial kann gar nicht erst umgesetzt werden. Doch welche Hürden sind es, die Gründer*innen dabei häufig im Weg stehen?

Und wie gelingt es 2025, das volle Potenzial der Gründungsförderung auszuschöpfen?

Fördermittel sowie Zuschüsse bieten vielen Gründer*innen gute Möglichkeiten, ihre Unternehmen und Ideen zu finanzieren, erfordern aber oft aufwendige Antragsprozesse und eine Vielzahl an Dokumenten, an denen viele Gründer*innen scheitern – sei es aus Frust, aus fehlendem Wissen oder aus Unverständnis. In der Regel wird der administrative Aufwand unterschätzt und wertvolle Zeit geht verloren. Dabei kann auch die Wahl der richtigen Finanzierungsquelle entscheidend sein. Doch dazu muss man sich zunächst im Dschungel der Möglichkeiten zurechtfinden. Ob Förderprogramm, Eigenkapital, Bankdarlehen, Business Angels, Venture Capital oder eine andere Finanzierungsform – Möglichkeiten, die vorhanden sind, sollten gegeneinander abgewogen und genau eruiert werden – mit all ihren jeweiligen Konsequenzen.

Eine weitere Herausforderung vieler Gründer*innen ist schlichtweg mangelnde Finanzkompetenz. Viele junge Unternehmer*innen sind zwar Expert*innen in ihrem Fachgebiet, aber nicht zwingend bei den Finanzen. Themen wie Cashflow-Management, Kostenplanung und steuerliche Optimierung werden oft vernachlässigt, was zu Liquiditätsengpässen führen kann. Hinzu kommt, dass eine gute Idee allein nicht ausreicht – Investor*innen erwarten durchdachte Businesspläne, realistische Finanzprognosen und klare Exit-Strategien. Hier fehlt es häufig an professioneller Aufbereitung und klarer Kommunikation.

Was können Gründer*innen also tun, um ihre Finanzierungsstrategie zu optimieren?

Ein fundiertes Wissen über Förderprogramme, Finanzierungsarten und steuerliche Anreize ist essenziell. Wer das nicht hat, sollte darüber nachdenken, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen – ob nun über eine qualifizierte Gründungsberatung oder im Austausch mit anderen Gründer*innen, beispielsweise im Rahmen von Gründer*innentreffs oder -stammtischen. Vor allem frühzeitige Information hilft, keine Chance ungenutzt zu lassen. Das heißt, Finanzierung sollte von Anfang an ein Thema sein und an Relevanz nicht verlieren. Ein durchdachtes Finanzkonzept mit einer realistischen Einschätzung des Kapitalbedarfs, klaren Zielsetzungen und einem nachvollziehbaren Budget ist ebenso unerlässlich. Ein starkes Netzwerk zu potenziellen Investor*innen, Mentor*innen und anderen Gründer*innen kann wertvolle Kontakte sowie Wissen vermitteln. Neben klassischen Finanzierungswegen bieten sich je nach Unternehmen zudem auch alternative Lösungen wie Crowdfunding, Revenue-Based Financing oder strategische Partnerschaften an, die es zu prüfen gilt.

Gründungsförderungen sind nicht nur finanzielle Hilfsmittel, sondern ein essenzieller Treiber für Innovation und Wirtschaftswachstum. Damit diese Relevanz erhalten bleibt, braucht es in der Zukunft ein noch besseres Zusammenspiel bzw. einen besseren Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Start-ups. Die Politik sollte die Förderstrukturen weiter an die Bedürfnisse der Gründer*innen anpassen, insbesondere in Bezug auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Unternehmen können verstärkt als Investor*innen oder strategische Partner*innen auftreten, um Innovationen zu fördern und den Weg für Start-ups zu ebnen. Gründer*innen selbst müssen aktiver auf die Notwendigkeiten hinweisen und gemeinsam daran arbeiten, die Sichtbarkeit und Attraktivität von Förderprogrammen zu erhöhen.

10 Wege, wie sich Start-ups Kapital sichern

Von Bootstrapping bis Bankkredit und Business Angel – welche Finanzierungsstrategie passt zu deinem Unternehmen?

Jedes erfolgreiche Start-up beginnt mit einer Idee. Doch zwischen der ersten Skizze auf einer Serviette und einem tragfähigen Geschäftsmodell liegt eine oft unterschätzte Hürde: die Finanzierung. Viele Gründerinnen und Gründer stehen früher oder später vor der gleichen Frage: Wie kann ich mein Start-up solide finanzieren, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder Monate auf eine Bankentscheidung zu warten?

Das Fundament der Finanzierung: ein überzeugendes Geschäftsmodell

Ob Bankkredit oder Beteiligungskapital – Kapitalgeber*innen wollen Risiken minimieren. Banken orientieren sich an Vergangenheitswerten, Investor*innen an Zukunftsperspektiven. In beiden Fällen gilt: Ohne belastbares Geschäftsmodell mit klarem Marktansatz, durchdachter Finanzplanung und realistischem Wachstumsszenario bleibt das Nein nicht aus. Stehen diese Voraussetzungen, sind dieses Optionen bei der Start-up-Finanzierung grundlegend zu erwägen:

10 Finanzierungswege für Start-ups

Bootstrapping & Family & Friends

Hierbei nutzen Gründerinnen und Gründer eigene Mittel oder finanzielle Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld. Diese Variante bietet maximale Kontrolle und Stärkung des Eigenkapitals. Gleichzeitig birgt sie das Risiko persönlicher Konflikte, wenn klare vertragliche Regelungen fehlen oder Erwartungen auseinandergehen.

Gründungszuschüsse & öffentliche Fördermittel

Förderprogramme wie der Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Innovationszuschüsse von Bund und Ländern bieten Startkapital ohne Rückzahlungspflicht. Sie sind besonders attraktiv für die Vorbereitungs- und Markteintrittsphase, erfordern aber umfassende Anträge, Nachweise und Geduld bei der Bewilligung.

Crowdfunding

Ideal für Geschäftsmodelle mit Konsumentennähe und einer klaren, emotionalen Botschaft. Erfolgreiches Crowdfunding bietet nicht nur Kapital, sondern auch Sichtbarkeit und Community-Aufbau. Der Nachteil: Hoher Aufwand für Kampagnengestaltung, Marketing und Gegenleistungen sowie das Risiko des öffentlichen Scheiterns.

Mikrokredite

Diese Kredite zwischen 10.000 und 25.000 EUR sind eine gute Lösung für erste Investitionen in Ausstattung oder Warenlager. Sie haben niedrigere Anforderungen an Sicherheiten als Bankkredite, aber auch höhere Zinsen. Für den Aufbau einer Bonität und als Übergangslösung können sie sinnvoll sein.

Bankkredit

Ein klassischer Weg zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Maschinen oder Marketingmaßnahmen. Voraussetzung ist meist eine gute Bonität und Sicherheiten – beides fehlt vielen Start-ups. Lösung: Es gibt Anbieter wie smartaxxess, die Start-ups mit einer 100 Prozent Ausfallbürgschaft für Bankkredite bis 250.000 EUR unterstützen, was den Zugang zu Bankfinanzierungen deutlich erleichtert.

Förderkredite (z.B. KfW)

Förderdarlehen bieten besonders günstige Konditionen und lange Laufzeiten, sind aber meist nur über die Hausbank erhältlich. Die Antragswege sind komplex, dafür gibt es oft Tilgungszuschüsse. Wichtig ist eine solide Vorbereitung mit Finanzplan, Marktanalyse und klarer Investitionsplanung.

Bürgschaftsbanken

Bürgschaftsbanken der Bundesländer bieten Bürgschaften für Unternehmen, die keinen ausreichenden Sicherheiten für Bankkredite vorweisen können. Die Zusage der Bank bleibt aber Voraussetzung, und der Prozess ist formal und zeitlich aufwendig. Kombinierbar mit Förderkrediten.

Kreditplattformen

Digitale Anbieter wie Fincompare, YouLend oder Iwoca haben schnelle Prozesse und oft geringere Einstiegshürden. Sie sind für Start-ups attraktiv, die kurzfristig Kapital benötigen, müssen aber mit höheren Zinsen und intensiver Datenfreigabe rechnen.

Business Angels & Private Equity

Business Angels bringen Kapital, Know-how und wertvolle Kontakte ein. Besonders in der Frühphase sind sie wertvolle Partner*innen. Allerdings bedeutet das auch: Mitspracherechte, strategische Einflussnahme und der Verlust von Anteilen. Ein starker Pitch und ein stimmiges Teamprofil sind Pflicht.

Venture Capital (VC)

VC eignet sich für skalierbare, wachstumsstarke Modelle mit großem Marktpotenzial. Der Zugang ist kompetitiv, der Druck hoch. VCs denken in Renditen, nicht in Missionen. Wer diesen Weg geht, sollte professionell vorbereitet sein – und seine Unternehmensziele klar definieren.

Die richtige Finanzierungsstrategie finden

Vor der Entscheidung für eine Finanzierungsform sollten Gründerinnen und Gründer folgende Fragen beantworten:

- Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

- Welche Sicherheiten können gestellt werden?

- Wie schnell wird das Kapital benötigt?

- Wie hoch ist der Aufwand für die Antragstellung oder Investorensuche?

Fazit

Eine durchdachte Finanzierung ist der entscheidende Schritt von der Idee zum skalierbaren Unternehmen. Wer strategisch plant und sich professionell aufstellt, verschafft sich nicht nur Zugang zu Kapital, sondern legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.

Die Autorin Ruth Schöllhammer ist Co-Founderin und CMO von smartaxxess. Zudem unterstützt sie als Vorständin des Deutschen Gründerverbands Start-ups und junge Unternehmen auf dem Weg zu fundierter Finanzierung und nachhaltigem Wachstum.

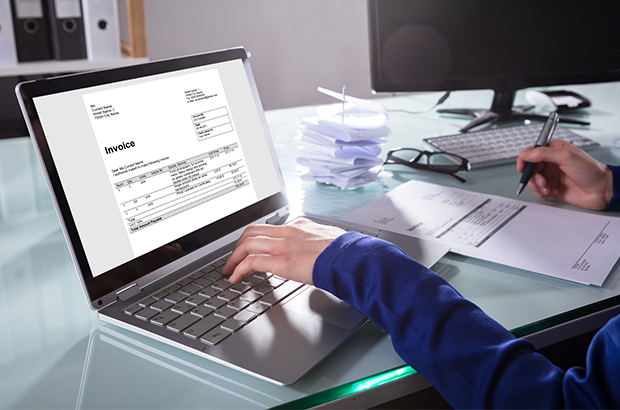

Rechnungen richtig schreiben

Wer sich selbstständig macht oder freiberuflich arbeitet, kommt nicht drumherum, eine Rechnung auszustellen. Welche Aspekte dabei besonders wichtig und welche Angaben Pflicht sind, das wird hier kurz und knapp erklärt.

Wer legt die Vorgaben auf einer Rechnung fest?

Alle Angaben, die auf einem solchen Dokument notiert sein müssen, werden vom Umsatzsteuergesetz (§14 UstG) festgelegt. Das sind die sogenannten Formvorschriften für Rechnungen. Wenn dagegen verstoßen wird, kann die Vorsteuer nicht korrekt abgezogen werden. Das betrifft vor allem Kleinunternehmer sowie Selbstständige und kann unter dem Strich teuer werden.

Das muss auf eine Rechnung

Im Grunde sind bei der Rechnungserstellung ein paar einfache Regeln einzuhalten. Um vor dem Finanzamt zu bestehen, müssen diese Punkte auf dem Dokument vermerkt sein:

- Name des Unternehmens und die jeweilige Rechtsform

- Vollständige Anschrift der Firma

- Bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen die jeweilige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. die persönliche Steuernummer bei umsatzsteuerbefreiten Unternehmen

- Datum der Ausstellung

- Fortlaufende und klar zuzuordnende Rechnungsnummer

- Liefertermin oder Zeitraum der erbrachten Leistung

- Jeweiliger Umsatzsteuersatz oder Grund des Nicht-Erhebens

Die beste und schnellste Lösung ist, für all diese Daten und Angaben direkt eine professionelle Rechnungssoftware zu nutzen. Diese Programme machen es besonders einfach alle gesetzlich vorgeschriebenen Punkte für die Rechnungserstellung einzuhalten. Oftmals bieten diese zusätzlich die Möglichkeit, Kunden zu verwalten oder Artikel zu organisieren.

Rechnungsnummern richtig einsetzen

Der für die Nachvollziehbarkeit der kompletten Buchhaltung wichtigste Punkt ist die jeweilige Rechnungsnummer. Diese muss je Dokument einmalig sein – nur so kann verhindert werden, dass es zu Verwirrungen kommt. Auch lassen sich Rechnungen in der Buchhaltung so klar zuordnen. Es dürfen also keine Nummern doppelt vergeben werden. Der Nummernkreis muss außerdem fortlaufend sein. Unwichtig ist allerdings, ob die Kennung aus Zahlen oder Buchstaben besteht. Auch nicht gesetzlich geregelt ist, ob jedes Jahr ein neuer Turnus angefangen werden muss oder nicht.

Das passende Layout

Rechnungsmuster gibt es im Internet zahlreiche. Wer allerdings nicht auf so eine Vorlage von der Stange zurückgreifen möchte, der hat die Möglichkeit mit beispielsweise dem Rechnungsprogramm von Lexware Office das eigene Rechnungs-Layout vollkommen individuell zu erstellen. Eingefügt werden können das Firmen-Logo und eine digitalisierte Unterschrift. Auch kann das gesamte Dokument passend zum jeweiligen Corporate Design des Unternehmens gestaltet werden. Heutzutage kommen Selbstständige und Gründer kaum mehr um diesen Schritt herum: Dieser Schritt macht eine Marke auch auf den Rechnungsdokumenten klar erkennbar.

Wann verjähren Rechnungen?

Diese Frage ist für Unternehmen oft eine der brennendsten. Die Verjährungsfrist für Rechnungen aller Art liegt in Deutschland bei drei Jahren. Allerdings ist wichtig zu wissen, dass diese Frist nicht ab dem jeweiligen Rechnungsdatum läuft. Sie gilt ab dem Tag der erbrachten Leistung oder Lieferung. Aber Vorsicht: Die Verjährungsfrist beginnt immer am 1. Januar des Folgejahres, in dem der Auftrag erteilt wurde. Ausschlaggebend ist also nicht der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde. An diesem Beispiel erklärt, wird das Prozedere klarer:

- Im März 2017 wurde ein Auftrag angenommen.

- Das Erfüllungsdatum für diesen ist der 12. September 2017.

- Die Verjährungsfrist beginnt also per Gesetz am 1. Januar 2018 und endet am 1. Januar 2021.

Aufbewahrungsfristen für Rechnungen

Die Dokumente müssen generell zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Das gilt sowohl für Selbstständige als auch für Kleinunternehmer oder große Firmen. Betroffen sind davon allerdings nicht nur die ausgestellten Rechnungen. Auch alle eingehenden Forderungen, die in die Buchhaltung einfließen, müssen so lange verfügbar bleiben.

Eine falsche Rechnung verschickt?

Eine Forderung in der sich ein Tippfehler oder Zahlendreher eingeschlichen hat, ist zunächst kein Beinbruch. Wenn das vorkommen sollte, dann muss die jeweilige Rechnung im System korrigiert werden. Zudem muss eine Storno-Rechnung angelegt werden. Diese Grundregeln sind dabei zu beachten:

- Storno-Rechnungen sind mit einem Minus zu vermerken.

- Der Rechnungsbetrag muss derselbe sein: Wenn die falsche Summe 100 Euro ist, dann muss die Storno-Rechnung -100 Euro betragen.

- Jede dieser Nachbesserungen bekommt eine eigene Rechnungsnummer.

- Die korrigierte Rechnung erhält ebenfalls eine neue Nummer.

Dadurch müssen zu jeder falsch ausgestellten Forderung dann drei Rechnungen vorhanden sein. Diese werden dann an den betreffenden Kunden verschickt. Außerdem sind sie noch in die Buchhaltung einzupflegen, sodass das Finanzamt die Fehlbuchung nachvollziehen kann.

Cardano kaufen: Diese Möglichkeiten und Handelsplätze gibt es

Cardano ist die Plattform der Kryptowährung ADA und ein blockchainbasiertes Kryptoprojekt, das zugleich ein Konkurrent von Ethereum ist. Wir zeigen die Möglichkeiten von Cardano, einer der jüngsteren Digitalwährungen, auf.

Cardano ist eines von mehreren digitalen Vermögenswerten, die entwickelt wurden, um eine Reihe komplexer Transaktionen ohne die Hilfe eines Vermittlers, wie einer Bank oder eines Brokers, durchführen zu können. Eine Investition in Cardano beinhaltet in der Regel den Tausch von Euro in die Kryptowährung, auch bekannt als ADA. Cardano-Token haben verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für ihre Besitzer, die in diesem Überblick über Kryptowährungen näher erläutert werden sollen.

Lohnt sich eine Investition in Cardano

Kryptowährungen sind ein neuer, volatiler Bereich, in dem das Schicksal eines bestimmten Vermögenswerts schwer vorherzusagen ist. Kryptowährungen sind historisch gesehen anfällig für schnelle Wertveränderungen, und Cardano ist da keine Ausnahme. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, ist es im Allgemeinen am besten, sie in einer kleinen Gruppe von risikoreichen Anlagen in Ihrem Portfolio zu halten.

Generell wird Anlegern empfohlen, erst dann zu investieren, wenn sie dringende finanzielle Maßnahmen ergriffen haben, wie z.B. die Stärkung des Ruhestands und die Rückzahlung kurzfristiger Schulden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Cardano zu kaufen, sollten Sie auch über die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nachdenken. Wenn Cardano in der Lage ist, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern, könnte die Nachfrage nach der ADA Kryptowährung steigen, was ihren Wert erhöhen könnte.

Cardano befindet sich jedoch noch in der Entwicklung, und wichtige Funktionen wie „intelligente Verträge“, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden gerade erst implementiert. Konkurrierende Netzwerke wie Ethereum, Solana und andere könnten den Markt dominieren und Cardano wenig Raum für Wachstum lassen.

Zwecke für den Kauf von ADA-Tokens

Einige Menschen nutzen sie, um für Dienstleistungen zu bezahlen und Gebühren im Hauptnetzwerk der Cardano Blockchain zu decken, die für komplexe Transaktionen in Bereichen wie dem Finanzwesen konzipiert ist. Einige Leute kaufen Cardano-Token in der Hoffnung, dass ihr Wert steigen wird, entweder im kurzfristigen Handel oder aufgrund der langfristigen Nachfrage, die mit der Nutzung des Netzwerks verbunden ist. Allerdings birgt das Cardano kaufen auch ein erhebliches Risiko.

Wo und wie kann man Cardano kaufen?

Cardano ist weit verbreitet beim Kryptowährung Kaufen. Sie wird in der Regel an zentralisierten Börsen gekauft, während die Kryptowährung an Peer-to-Peer-Börsen gehandelt wird. Eine solche Option ist mit geringeren Kosten verbunden. Allerdings erfordert es in der Regel mehr technisches Know-how und kann für neue Benutzer schwierig sein. Die Plattformen, die Cardano unterstützen:

- Binance;

- Coinbase;

- Münzmama;

- Krypto.de;

- Kraken;

- SoFi;

- Webull.

Bargeld

Es gibt zwei Hauptwege, um für Kryptowährungen zu bezahlen: in bar und in Kryptowährungen. Wenn Sie ein Anfänger in Deutschland sind oder Ihre allgemeine Vertrautheit mit Kryptowährungen durch den Kauf von Cardano erweitern wollen, müssen Sie Ihr Bargeld in ADA umwandeln. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Fiat-Währung wie US-Dollar und Euro. Umtauschaktionen werden in der Regel akzeptiert:

- ACH-Transaktionen (Automated Clearing House) von Banken;

- Banküberweisungen;

- Debit- und Kreditkarten.

Es ist jedoch besonders riskant, hochverzinsliche Schulden, wie z.B. ein Kreditkartenguthaben, für den Kauf von Kryptowährungen zu verwenden. Wenn Ihre Anlage Geld verliert, könnten Sie mit erheblichen Zinskosten konfrontiert werden und nicht in der Lage sein, das Kapital zurückzuzahlen.

Kryptowährungen

Eine andere Möglichkeit ist, einige Ihrer bestehenden digitalen Vermögenswerte auf Cardano Kryptowährung tauschen zu lassen. Nicht alle Börsen bieten diese Möglichkeit an. Informieren Sie sich also unbedingt über die Einzelheiten der Plattform, die Sie nutzen möchten.

Auch der Handel mit bestehenden Kryptowährungen kann eine geeignete Option sein, wenn Sie Ihre Kryptowährung Anlagen diversifizieren möchten, ohne mehr von Ihrem Geld in diesem Bereich zu binden. Sie kann auch die Kosten für die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen in einigen Märkten reduzieren. Ein weiterer Punkt, der beim Kauf mit Kryptos zu beachten ist, ist die Tatsache, dass der relative Wert von Kryptowährungen tendenziell noch stärker schwankt als ihr Barwert.

Die Hürden sind hoch

Leasing-Gesellschaften machen oft einen Bogen um Gründer. Dennoch kann Leasing in Einzelfällen interessant sein. Für wen die Finanzierungsform in Frage kommt.

Es gibt kaum ein Wirtschaftsmagazin, das nicht regelmäßig über Leasing berichtet. In den Artikeln werden meist die Vorteile dieser Finanzierungsform gepriesen: Als einer der großen Vorteile gilt, dass Leasing Steuern spart, weil die Raten als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Außerdem erscheinen die Leasing-Gegenstände nicht in der Bilanz des Unternehmers, was wiederum der Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad zugutekommt.

Als Pluspunkt gilt ferner, dass Leasing die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert und dem Leasing-Nehmer ein breiterer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Auch das Argument, mit Leasing sei man immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil man alle paar Jahre ein neues Produkt erhält, wird meist als Vorteil aufgeführt. Vor allem aber spricht der „Pay-as-you-earn-Gedanke“ fürs Leasing, also die Tatsache, dass die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, sodass sich das Objekt quasi selbst finanziert.

Franchise-Nehmer relevant

Das ist alles richtig. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Leasing ist nicht per se das beste Finanzierungsinstrument. Den Vorteilen stehen auch Nachteile wie beispielsweise relativ hohe Kosten entgegen. Und es ist schon gar nicht für jeden das Instrument der Wahl. Denn eine Gruppe von Unternehmern wird fast gänzlich vom Leasing ausgeschlossen: Gründer. „Für Existenzgründer ist Leasing eine eingeschränkte Option“, sagt Frank Hagmann, Geschäftsführer der UVW-Leasing GmbH im badischen Ettlingen. „Wir finanzieren Gründer selten und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Die größten Chancen auf eine Leasing-Finanzierung hätten Franchise-Nehmer. „Franchise-Nehmer lehnen wir selten ab“, sagt Hagmann. „Allerdings müssen wir vom Franchise-Konzept überzeugt sein.“ Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Franchise-Geber bereits mehrere Standorte erfolgreich betreibt bzw. von einem Franchise-Nehmer betreiben lässt.

So wie etwa die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Mit rund 100 Betrieben zählt die Gruppe nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Erlebnis- und Freizeitgastronomie in Deutschland. Eines der neuesten Häuser ist das „Enchilada“ in Bruchsal. Im Oktober 2012 wurde es von Geschäftsführer Frederik Nagel eröffnet. Franchise-Nehmer Nagel gehört zu den Gründern, für die Leasing eine Option ist – und der sich für die Zusammenarbeit mit der UVW-Leasing entschieden hat. „Ich brauchte Kapital in Höhe eines sechsstelligen Betrags“, sagt der 24-Jährige. Ein Großteil sei in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt worden. Den Rest, einen fünfstelligen Betrag, habe er per Leasing finanziert.

Dies ist ein Auszug aus einem aktuellen Artikel unseres Print-Objekts StartingUp:

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen StartingUp - Heft 04/13 - ab dem 07. November 2013 im Handel oder jederzeit online bestellbar in unserem Bestellservice-Bereich

Steuerfreie Gehaltsextras für Mitarbeiter

Incentives in Form von steuerfreien Gehaltsextras für Arbeitnehmer werden immer gefragter. Immerhin entsteht hierdurch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten gibt es dabei aber eigentlich?

Arbeitgeber können ihren eigenen Angestellten Zuwendungen in verschiedenen Lebensbereichen bieten, wobei hier besonders steuerfreie Sachbezüge im Vordergrund stehen. Ein begehrtes Mittel dafür stellen die sogenannten Sachbezugskarten dar. Sie sind für Unternehmer das ideale Mittel, um ihre Mitarbeiter zu belohnen, aber auch zu fördern und in gewisser Weise auch ans Unternehmen zu binden. Eine Sachbezugskarte hat für beide Seiten zahlreiche Vorteile.

Damit können Mitarbeiter motiviert und zugleich für gute Leistungen belohnt werden. Unternehmer genießen den Vorteil, dass mit Sachbezugskarten einzigartige Steuervorteile in Anspruch genommen werden können und somit die Lohnkosten optimiert werden. Als Mitarbeitergeschenk sorgt diese in Form eines steuerfreien Geschenkes für Freude bei den Mitarbeitern, wenn sie sie zu persönlichen Anlässen

eine Aufladung der Sachbezugskarte erhalten. Die Karte kann nämlich gleichzeitig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. 44€ + Sachgeschenk zum Geburtstag). Besitzt der Mitarbeiter bereits eine Karte, muss zu diesem Zweck keine neue Karte ausgestellt werden. Im Gegensatz zu Tankgutscheinen oder anderen Zuwendungen sind sie flexibler einsetzbar.

Zusammengefasst ergeben sich die nachstehenden Vorteile:

- Arbeitgeber können Sachbezüge optimal und flexibel nutzen.

- Lohn- und Lohnnebenkosten werden verringert.

- Die Mitarbeitermotivation wird gesteigert.

- Die Sachbezugskarten lassen sich individuell gestalten und problemlos per Überweisung aufladen.

- Arbeitnehmer können die Karte deutschlandweit einsetzen und somit verschiedenste Verfügungsmöglichkeiten nutzen.

- Die Handhabung ist sehr einfach.

- Sachbezugskarten können auch von den Arbeitnehmern über eine Smartphone-App verwaltet werden.

- Für den Mitarbeiter erhöht sich der Nettolohn.

- Die Karte eignet sich auch zum kontaktlosen Bezahlen.

Das ist seit Corona neu

Seit Ausbruch der Pandemie sind viele Anforderungen an Mitarbeiter erheblich gestiegen. Daher hat die Regierung im April dieses Jahres beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Beihilfen oder auch Sachleistungen bis zu einem Wert von maximal 1.500 Euro als Corona-Prämie gewähren können. Als möglicher Zeitraum für diese Sonderleistungen wurde der 1. März bis 31. Dezember 2020 angesetzt.

Eine Besonderheit dieser Bonuszahlungen liegt darin, dass diese nicht steuerpflichtig sind. Sämtliche Gehaltsextras, die aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation gewährt werden, müssen unabhängig vom vertraglich vereinbarten Weihnachts- und Urlaubsgeld geleistet werden. Denn diese Sonderzahlungen müssen nach wie vor versteuert werden. Außerdem dürfen die steuerfreien Extras nicht dafür verwendet werden, um geleistete Überstunden auszubezahlen. Die steuerfreien Bonuszahlungen dienen derzeit insbesondere dazu, all jene Arbeitnehmer zu belohnen, die in der Corona-Krise Außergewöhnliches leisten. Daher muss darauf geachtet werden, dass zum Beispiel nicht der Lohn gekürzt wird, um stattdessen steuerfreie Sachbezüge in Anspruch zu nehmen. Denn dies ist rechtlich gesehen nicht erlaubt. Um eine Überprüfung jederzeit zu ermöglichen, müssen die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto angeführt werden.

Fazit

Unternehmer haben die Möglichkeit, mit steuerfreien Sachbezügen die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Diesbezügliche Zuwendungen stehen für zahlreiche Lebensbereiche zur Verfügung. Die Sachbezugskarte ist eine Variante, die Vorteile für den Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber mit sich bringt. Insbesondere die Flexibilität dieser Karte wird von beiden Seiten sehr geschätzt. Mitarbeiter werden damit zusätzlich motiviert, was wiederum dem Arbeitgeber zu Gute kommt. Denn motivierte und positiv eingestellte Mitarbeiter sind ein Mehrwert für jedes Unternehmen. Nicht nur in der Corona-Krise ist es sinnvoll, Mitarbeiter mit steuerfreien Gehaltsextras zu belohnen.

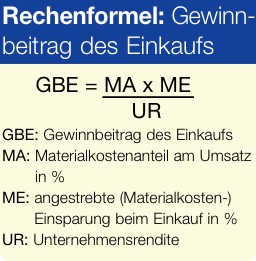

(Ein)sparen mit Strategie

Mit den richtigen Verhandlungstechniken können junge und am Markt noch wenig erprobte Unternehmen ihre Erfolgschancen klar verbessern. Lesen Sie, wie Sie als Einkäufer von Waren oder Dienstleistungen strategisch geschickt agieren.

Nicht nur der richtige Verkaufspreis entscheidet über Ihren Erfolg als Unternehmer. Genauso kommt es auf den Einkauf an, der in vielen Unternehmen ein Schattendasein fristet. Das ist ein grober Fehler, denn wenn es gelingt, strategisch richtig einzukaufen und dabei die Einkaufskosten zu senken, hat das deutliche Auswirkungen auf den Gewinn. Diese Überlegung wird immer wichtiger, denn in den letzten Jahren ist der Anteil zugekaufter Produkte und Dienstleistungen gestiegen. Umso wichtiger ist es auch, die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs zu kennen.

Gerade junge Unternehmen haben auf die Frage „Make or Buy“ häufig den Zukauf von Waren und Dienstleistungen gewählt. Das schafft zwar mehr Flexibilität, Risikostreuung und Kostenvorteile, sorgt aber zugleich für Know-how-Verlust und Abhängigkeit von Lieferanten. Wer seinen Einkauf verbessern möchte, muss sich nicht nur mit dem eigenen Bedarf beschäftigen und den Unterschied zwischen Preis und Kosten verstehen, sondern auch versuchen, Verkäufer zu verstehen.

Wo sich das Sparen lohnt

Der praxiserprobte Einkäufer weiß: Zuverlässige Lieferanten sind rar und somit Gold wert, und die Suche nach passenden Lieferanten stellt eine besondere Herausforderung dar. Und beim Einkauf zu sparen ist ebenfalls für jeden Unternehmer wichtig. Sparpotenzial liegt nicht nur in den klassischen Einsatzfaktoren, sondern auch bei den allgemeinen Verwaltungskosten, bei Telefon- und Stromtarifen und Reisekosten.

Nicht vergessen darf man jedoch, dass die mögliche Ersparnis und der dafür nötige Aufwand im richtigen Verhältnis stehen müssen. Wie oft hat man schon lange Telefonate geführt und Stunden im Internet recherchiert, um am Ende doch nur einen um ein paar Euro günstigeren Anbieter zu finden. Große Unternehmen gehen davon aus, dass sich ein Lieferantenwechsel aufgrund der damit verbundenen Mehrarbeit in der Buchhaltung und bei der Bestellung erst ab einem Preisunterschied von zehn Prozent lohnt.

Soweit wirtschaftlich sinnvoll, sollte man möglichst wenige Lieferanten haben. Die Bestellung aus einer Hand spart Lieferkosten und der Buchhaltung viele Kleinstrechnungen. Optimal ist es, eine überschaubare Zahl von Anbietern zu nutzen, die im Durchschnitt gute Preise und guten Service bieten.