Aktuelle Events

Crowdfunding für Start-ups

Die Crowdfunding-Modelle und Top-Plattformen

Autor: Michel HarmsCrowdfunding ist die Hoffnung vieler Start-ups, wenn es darum geht, Kapital ohne Hilfe von Banken einzusammeln. Wir zeigen die Vorteile, die eine Crowdfunding-Kampagne bietet, stellen die wichtigsten Plattformen vor und geben Tipps zur Auswahl.

Das Thema Crowdfunding ist hierzulande erst wenige Jahre alt, die ersten Crowdfunding-Projekte sind 2010 in Deutschland gestartet. Pionier-Plattformen wie Startnext oder Seedmatch haben diese alternativen Finanzierungsformen bei uns bekannt und attraktiv gemacht. Seit seinen Anfängen verzeichnet Crowdfunding in Deutschland ein kontinuierliches Wachstum.

Der Gesamtmarkt lag 2014 bei knapp 140 Millionen Euro, was einem Wachstum von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (EY Cambridge Studie). Mittlerweile gibt es allein im deutschsprachigen Raum über 100 Crowdfunding-Plattformen.Entsprechend verständlich ist es, dass immer mehr Start-ups das Crowdfunding für sich entdecken. Nach einer Umfrage des Deutschen Start-up Monitor 2015, bei dem 1061 Gründer nach den Finanzierungsquellen für Ihr Start-up gefragt wurden, nannten 4,4 Prozent Crowdfunding als Finanzierungsinstrument.

Wie weit sich das Thema Crowdfunding in Deutschland mittlerweile etabliert hat, zeigt auch eine aktuelle Umfrage des unabhängigen Informationsportals www.crowdfunding.de. Dazu wurden 1000 für Deutschland repräsentativ ausgewählte Internetnutzer ab 18 Jahren befragt. Über die Hälfte der Befragten (51,8%) hat bereits von Crowdfunding gehört, ein knappes Viertel (24,5 %) gibt an zu wissen, um was es sich dabei handelt. Dass sich bislang nur 7,3 Prozent finanziell an einem Crowdfunding Projekt beteiligt haben, macht deutlich, welche Potenziale für Crowdfunding in Deutschland noch liegen.

Dass der Gesetzgeber hierzulande der Schwarmfinanzierung mit dem neuen Kleinanlegerschutzgesetz einen Rechtsrahmen gegeben hat, wird außerdem helfen, das Thema weiterzuentwickeln und in verlässliche Bahnen zu lenken. Die zum Teil noch vorhandenen Schwellenängste gegenüber der Finanzierungsform werden mit fortschreitender Etablierung abnehmen. Dies wird es Start-ups insgesamt deutlich leichter machen, eine Crowd für sich zu gewinnen. Crowdfunding wird sich also immer mehr durchsetzen. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema vertraut zu machen.

Wie Crowdfunding funktioniert

Die Idee hinter Crowdfunding ist einfach: Viele Menschen (Crowd) finanzieren (funding) gemeinsam eine Idee, ein Projekt oder ein Unternehmen. Beim Crowdfunding gibt es keine Gatekeeper. Jeder hat die Möglichkeit, seine Idee dem interessierten Publikum vorzustellen und, wenn es die notwendige Resonanz erfährt, direkt zu finanzieren. Das, was die Crowd als Gegenleistung für ihre Unterstützung bekommt, ist abhängig vom gewählten Crowdfunding-Modell. Bei den meisten Crowdfunding-Projekten findet das sogenannte Alles-oder-nichts-Prinzip Anwendung. Das bedeutet, dass eine Summe festgelegt wird, die in jedem Fall erreicht werden muss, damit das Crowdfunding erfolgreich ist. Wird diese Fundingschwelle nicht erreicht, kommt das Crowdfunding nicht zu Stande und die Unterstützer erhalten ihr Geld zurück.

Das Crowdfunding gibt es nicht

Es wird zwischen vier Crowdfunding-Modellen unterschieden. Welches Crowdfunding-Modell für ein Start-up das richtige ist, hängt von der Entwicklungsphase des Unternehmens und von den weiteren Zielen ab, die neben der Finanzierung mit dem Crowdfunding erreicht werden sollen.

Hier die 4 Modelle im schnellen Überblick:

I. Modell: Spenden-Crowdfunding

Bei diesem Modell spendet die Crowd das Geld und bekommt keine direkte Gegenleistung (sog. Donation-based Crowdfunding). Für gemeinnützige Unternehmungen kann ein Spenden-Crowdfunding ein guter Finanzierungsweg sein. Start-ups mit einem profitorientierten Geschäftsmodell, wird es wohl nicht gelingen, in größerem Umfang Spenden über die Crowd einzusammeln.

Beispiel: Die gemeinnützige Initiative Mein Grundeinkommen will die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens etablieren. Um in regelmäßigen Abständen einjährige Grundeinkommen verlosen zu können, sammelt der Berliner Verein per Crowdfunding über die eigene Webseite Spenden.

II. Modell: Klassisches Crowdfunding

Beim klassischen Crowdfunding (Reward-based Crowdfunding) erhält die Crowd eine konkrete Gegenleistung für ihre Unterstützung. Dabei handelt es sich meist um das Produkt, das der Projektstarter realisieren will. Das klassische Crowdfunding funktioniert sehr gut im kreativen Bereich, eignet sich aber auch ideal zum Test und Launch von neuen Produkten.

Beispiel: Das Start-up Mellow Boards hat einen elektrischen Antrieb entwickelt, der sich unter jedes Skateboard schrauben lässt. Mitte 2015 haben die Hamburger im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne bei der internationalen Plattform Kickstarter von 364 Menschen über 300.000 Euro eingesammelt. Die Kampagne war ein erfolgreicher Test für die Produktidee und hat es ermöglicht weltweit neue Fans und Aufmerksamkeit zu gewinnen und die Produktion vorzufinanzieren. Bis Mitte 2016 will Mellow Boards die versprochenen Skateboard-Elektroantriebe an Ihre Crowdfunding-Unterstützer ausliefern.

III. Modell: Crowdinvesting

Crowdinvesting (Equity-based Crowdfunding) findet in der Start-up-Finanzierung, aber auch in anderen Bereichen wie z.B. im Mittelstand und der Immobilien-Branche Anwendung. Bei dieser Form des Crowdfunding wird die Crowd am finanziellen Erfolg der Unternehmung beteiligt. Die Beteiligungsquote bemisst sich dabei an der zum Fundingzeitpunkt unterstellten Unternehmensbewertung. Die Crowdinvestoren werden üblicherweise über die vertraglich festgelegte Laufzeit an den Gewinnen und der Wertsteigerung des Start-ups bzw. möglichen Exiterlösen beteiligt. Die Beteiligung läuft meist über nachrangige Darlehen, das Geld der Crowd hat damit eigenkapitalähnlichen Charakter. Die genauen Vertragdetails unterscheiden sich von Plattform zu Plattform.

Beispiel: Das Berliner Start-up Freche Freunde hat 2011 unter der Marke erdbär begonnen, Snacks aus Bio-Obst und Bio-Gemüse für Kleinkinder zu produzieren und zu vertreiben. Um den weiteren Unternehmensaufbau zu finanzieren, hat sich das Start-up 2013 für ein Crowdinvesting bei der Plattform Seedmatch entschieden. 277 Investoren haben daraufhin 250.000 Euro in das junge Unternehmen investiert. Der aktuellen Präsenz der Produkte in Berliner Supermarktregalen nach zu urteilen, hat sich das Konzept seitdem gut entwickelt. Für die Crowdinvestoren scheint es sich auch zu lohnen, Ende 2015 wurden das erste Mal Bonuszinsen ausgezahlt.

IV. Modell: Crowdlending

Beim Crowdlending (Lending-based Crowdfunding) wird von der Crowd zu einem festen, erfolgsunabhängigen Zins Geld geliehen. Der entscheidende Unterschied zum Crowdinvesting ist, dass die Darlehen beim Crowdlending nicht nachrangig sind. Das Geld der Crowd ist für die Unternehmung Fremdkapital.

Beispiel: MULI68 ist ein 2013 gegründetes Unternehmen, das einen Kräuterlikor produziert und vertreibt. Um die Erweiterung der Vertriebsaktivitäten im Ausland zu finanzieren, hat sich das Unternehmen über die Crowdlending-Plattform Kapilendo 60.000 Euro zu einem Zins von 6,3 Prozent von der Crowd geliehen. Das Darlehen will MULI68 innerhalb eines Jahres tilgen.

Für Start-ups sind also in Abhängigkeit von der aktuellen Entwicklungsphase und den Zielen unterschiedliche Crowdfunding-Modelle möglich. Es gibt auch Start-ups, die zunächst mit einem klassischen Crowdfunding für ihr Produkt gestartet sind und später in einer Crowdinvestment-Runde der Crowd die Möglichkeit gegeben haben, in ihr Unternehmen zu investieren. So hat beispielsweise das Start-up Panono Anfang 2014 über ein klassisches Crowdfunding bei der US-Plattform Indiegogo 1,3 Mio. USD von 2608 Unterstützern für die Entwicklung und Produktion seiner innovativen Wurfball-360-Grad-Kamera einsammeln können. Ende 2014 hat das Unternehmen dann bei der deutschen Crowdinvesting-Plattform Companisto 1803 Menschen überzeugen können, insgesamt 1,6 Mio. Euro in das Unternehmen zu investieren.

Die wichtigsten Vorteile für Start-ups

Beim Crowdfunding gilt es nicht einen Bankberater, sondern eine ganze Crowd zu überzeugen. Dass sich diese oftmals offen für innovative Idee und überzeugende Gründer gezeigt hat, verdeutlichen die zahlreichen erfolgreichen Crowdfundings der letzten Jahre. Eine klassische Crowdfunding-Kampagne eignet sich ideal, um zu testen, ob ein Produkt (bzw. eine Idee) auf positive Resonanz im Markt stößt. Wenn das Crowdfunding, trotz einer gut umgesetzten Kampagne, nicht erfolgreich ist, sollten Gründer diese Rückmeldung aus dem Markt ernst nehmen und ihr Produkt und Konzept überarbeiten. Crowdfunding hilft hier, Risiken zu minimieren, denn die Verbraucheransprache findet statt, bevor in größerem Maße in Produktion investiert wird.

Ein erfolgreiches Crowdfunding ist also immer auch ein Proof of Concept und aussagekräftiger als jede Marktforschung, bei der den Befragungsteilnehmern hypothetische Fragen gestellt werden. Ein Crowdfunding-Erfolg ist somit auch ein starkes Argument, um im Anschluss weitere professionelle Investoren für das Start-up zu gewinnen. Die Elektro-Skateboarder von Mellow Boards konnten im Januar 2016 eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen Euro abschließen. Man kann davon ausgehen, dass die erfolgreiche Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne ein gewichtiges Argument bei den Investorengesprächen war.

Ein weiterer Vorteil: Durch ein Crowdfunding entsteht eine Bindung zwischen dem Start-up und der Crowd. Und eine begeisterte Crowd ist – insbesondere auch im Social-Media-Kontext – der perfekte Markenbotschafter für das eigene Produkt und Unternehmen. Kunden, Mitarbeiter und Partner lassen sich durch ein Crowdfunding noch enger an das eigene Unternehmen binden. Oftmals kommt auch inhaltliches Feedback aus der Crowd, das für die Produktverbesserung genutzt werden kann.

Auch der Werbeeffekt einer gut umgesetzten Kampagne ist nicht zu unterschätzen. Vielen Crowdfunding-Projekten gelingt es im Rahmen ihrer Kampagne, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und so auf ihr Angebot aufmerksam zu machen.

Aber bedenken Sie: Crowdfunding ist kein Selbstläufer. Projektstarter sollten sich bewusst sein, dass eine Crowdfunding-Kampagne in den allermeisten Fällen ein sehr arbeitsintensiver Prozess ist. Eine Kampagne erfordert vollen Einsatz in den Bereichen Vertrieb, Marketing, PR, Social Media und eine kontinuierliche Kommunikation mit den Interessierten. Crowdfunding erfordert Offenheit, denn man wendet sich mit seiner Idee an die Öffentlichkeit. Offenheit und Transparenz gegenüber der Crowd sowie die Bereitschaft zum Dialog sind zwingend erforderlich. Da die Crowd dem Start-up im Rahmen eines „Vorschusses“ Geld anvertraut, ergibt sich daraus eine Verantwortung, aus der man nach Abschluss der Kampagne nicht entlassen wird. Regelmäßige Updates und eine Kommunikation auf Augenhöhe mit der Crowd gehören dazu. Eine nachlässige Kommunikation mit der Crowd kann zum öffentlichkeitswirksamen Bumerang werden.

Was Crowdfunding-Projekte erfolgreich macht

Wichtig ist es, die eigene Idee auf den Punkt bringen zu können. Beantworten Sie folgende Fragen: Worum geht es in meinem Projekt und warum soll die Crowd genau dieses Projekt unterstützen? Diese Kernfragen gilt es in komprimierter Form auf den Punkt zu bringen. Da Vertrauen beim Crowdfunding eine entscheidende Rolle spielt, ist es weiterhin wichtig, als Projektstarter ein authentisches Bild von sich zu vermitteln. Kommunizierten Sie, wer hinter der Kampagne steht, was das Start-up antreibt und was es qualifiziert, dieses Projekt zum Erfolg zu bringen?

Es gilt weiterhin, die entsprechende Interessengruppe zu identifizieren und gezielt anzusprechen. Hier sind klassisches Marketing, PR- und Social-Media-Arbeit gefragt. Hierfür sind ausreichend finanzielle und zeitliche Ressourcen einzuplanen, um das Thema zu pushen und auf Rückfragen zügig reagieren zu können. Man sollte sich keinesfalls darauf verlassen, über die bestehenden Nutzer einer Plattform eine ausreichende Crowd für das eigene Projekt zusammenzubekommen.

Ein nächster Erfolgsfaktor besteht darin, der Crowd ein faires Angebot zu machen. Beim klassischen Crowdfunding sollten die Preise für die Rewards fair und realistisch sein. Die Crowd gibt einen Vertrauensvorschuss und finanziert das Projekt vor. Die frühen Unterstützer sollten im Rahmen des Crowdfundings nicht mehr zahlen, als das Produkt später im Laden kosten wird. Beim Crowdinvesting bildet eine realistische Unternehmensbewertung die Grundlage für einen fairen Investment-Deal mit der Crowd. Auf besondere Risiken und Unwägbarkeiten muss im Vorfeld unbedingt transparent hingewiesen werden! Und last, but not least: Beim Crowdlending sollte der Zins die Ausfallrisiken fair widerspiegeln.

Welche Plattform ist für wen am besten geeignet?

Hat man sich nun für ein Crowdfunding-Modell entschieden, gilt es, die passende Plattform auszuwählen. Es gibt große generalistische Plattformen sowie kleinere, die zum Teil besondere Spezialisierungen oder einen regionalen Fokus haben. Der Vorteil größerer Plattformen liegt darin, dass sie eine breite User-Basis mitbringen, die möglicherweise für das eigene Crowdfunding gewonnen werden kann. Weiterhin verfügen die großen Plattformen durch die Vielzahl abgewickelter Projekte über viel Erfahrung. Die Stärke der kleineren Plattformen liegt oft in der Betreuung und Unterstützung, die nicht selten direkt durch das Führungsteam erfolgt. Spezialisierte Plattformen bringen zusätzlich den Vorteil hoher Branchenexpertise mit.

Folgende Tipps können bei der Auswahl der Plattform hilfreich sein: Recherchieren Sie, auf welchen Plattformen schon vergleichbare Projekte erfolgreich gelaufen sind. Dies kann auf eine branchenaffine Crowd auf der Plattform hindeuten. Es kann auch helfen, erfolgreiche Projektstarter direkt nach ihren Erfahrungen zu den jeweiligen Plattformen zu befragen.

Um den Beteiligungsprozess auf einer Plattform aus Sicht der Crowd zu erleben, lohnt es, selbst ein paar Projekte als User zu unterstützen bzw. zu investieren. Nur durch das Nutzen einer Plattform bekommt man ein wirkliches Verständnis für den Fundingprozess. Durch das Verfolgen der Aktivitäten und der Entwicklung anderer Projekte über den Kampagnenzeitraum kann man zusätzlich viel für das eigene Crowdfunding lernen. Wenn eine Plattform grundsätzlich in Frage kommt, sollte man direkt Kontakt mit den Betreibern aufnehmen. Im Vorgespräch wird auch schnell klar, welche Form der Betreuung man von der Plattform erwarten kann. Beim Crowdinvesting ist die Zulassung durch die Plattform eine nicht zu unterschätzende Hürde. So werden z.B. bei Companisto nach eigenen Angaben nur knapp ein Prozent aller Start-ups, die sich bewerben, für ein Funding auf der Seite zugelassen.

Neben den hier genannten Plattformen gibt es viele weitere für Start-ups geeignete, die man sich anschauen sollte, wie z.B. FunderNation, Geldwerk1, Bergfürst oder Deutsche Mikroinvest. Auf crowdfunding.de findet sich ein stets aktueller Überblick aller Plattformen, die im deutschsprachigen Raum für Crowdfunding relevant sind.

Der Autor Michel Harms ist der Herausgeber von crowdfunding.de, einer unabhängigen Plattform, die umfassend zum Thema Crowdfunding informiert und den Crowdfunding-Gedanken weitertragen will, www.crowdfunding.de

Die wichtigsten Crowdfunding-Plattformen im Überblick:

aescuvest.de

Die 2014 gestartete Crowdinvestment-Plattform aescuvest hat sich auf die Finanzierung von Start-ups aus dem Gesundheitsbereich spezialisiert. Die Plattform verfügt über einen wissenschaftlichen Beirat, der jedes Projekt bewilligen muss, bevor es auf die Plattform kommt. Die Mindestbeteiligung liegt bei 250 Euro, die Beteiligungsdauer bei drei bis zu sieben Jahren. Beispiel für eine erfolgreiche Kampagne: SnakeFX, das Start-up bietet eine technische Lösung zur Fixierung von Knochenbrüchen an und konnte 262.650 Euro von 124 Investoren einsammeln.

companisto.com

Die seit 2013 aktive Companisto hat sich neben Seedmatch an der Spitze der deutschen Crowdinvesting-Plattformen etabliert. Die Mindestinvestitionshöhe liegt bei 5 Euro. Für Crowdinvestoren hat dies den Vorteil, dass sie ihr Portfolio noch breiter streuen können. Durch die potenziell größere Crowd können sich die positiven Marketingeffekte für die finanzierten Unternehmen zusätzlich verstärken. Kritiker sehen hingegen die Gefahr, dass die niedrige Hürde „Spaß-Investoren“ anlockt. Seit 2015 bietet Companisto sog. Venture Loans an, bei denen sich Wachstumsunternehmen zu einem festem Zinssatz Geld von der Crowd leihen. Beispiele erfolgreicher Crowdfunding-Kampagnen: Foodist: Der Abo-Gourmetbox-Anbieter hat knapp 1,5 Mio. Euro in drei Finanzierungsrunden gesammelt; Panono: das Start-up hat eine 360-Grad Wurfkamera entwickelt und 1,6 Mio. Euro von 1802 Crowdinvestoren auf der Plattform eingesammelt.

conda.eu

Conda ist eine Crowdinvesting-Plattform aus Österreich, die seit 2012 aktiv ist, auch für Projekte aus Deutschland offen und in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Ein Blick auf das Portfolio erfolgreicher Conda-Finanzierungen zeigt einen hohen Anteil von Start-ups aus dem Foodbereich. Die Mindestbeteiligung liegt bei 100 Euro. Beispiel für eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne: Kaahée, der Anbieter eines Anti-Hang-over-Drinks, hat 1 Mio. Euro in zwei Finanzierungsrunden über conda eingesammelt.

indiegogo.com

Indiegogo ist neben Kickstarter die zweite große internationale Plattform, die man von Deutschland aus für klassische Crowdfunding-Projekte nutzen kann. Die 2008 von Danae Ringelmann, Slava Rubin und Eric Schell in San Francisco gegründete Plattform ist etwas flexibler als Kickstarter. So muss beim optionalen „flexiblen Funding“ nicht zwangsläufig eine definierte Zielsumme erreicht werden, damit die Kampagne erfolgreich ist. Mit der „InDemand“ Funktion kann auch nach Abschluss der Kampagne noch weiter Geld gesammelt werden. Die Kampagnen laufen zu Themen von B wie Bildung bis W wie Web. Beispiel für eine erfolgreiche deutsche Crowdfunding-Kampagne: Papercuts, Anbieter von Papiergeldbörsen, konnte 21.669 Euro von 816 Unterstützern einsammeln.

innovestment.de

Innovestment ist 2011 gestartet und gehört zu den Crowdinvestment-Pionieren. Die Plattform fokussiert auf wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Neue Technologien. Seit Ende 2015 gibt es ein neues Beteiligungsmodell, bei dem die Investitionen der Crowd in einem Special Purpose Vehicle (SPV) gebündelt werden. Das SPV soll die Anlegerinteressen besser berücksichtigen und den Start-ups zugleich Anschlussfinanzierungen erleichtern. Während sich Innovestment zu Anfang an Investoren mit größeren Ticketgrößen gerichtet hat, sind mittlerweile Investments ab 250 Euro möglich. Beispiel für eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne: Sugartrend, ein Online-Marktplatz für lokale Händler, hat 151.750 Euro von 129 Crowdinvestoren eingsammelt.

kickstarter.com

Kickstarter, die weltweit wohl bekannteste klassische Crowdfunding-Plattform, konnte mittlerweile insgesamt mehr als 2 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die Plattform ist 2009 in den USA gestartet und seit Mai 2015 auch problemlos aus Deutschland nutzbar. Bei Kickstarter muss jedes Projekt in eine der 15 fest definierten Kategorien passen. Kickstarter eignet sich insbesondere zur Vorfinanzierung und Vermarktung von Produkten, die man einem internationalen Markt zugänglich machen möchte. Beispiele für erfolgreiche deutsche Crowdfunding-Kampagnen: The Dash, ein In-Ear-Kopfhörer (3,4 Mio. USD von 15.998 Unterstützern); MIITO, ein innovativer Wasserkocher (820.000 Euro von 6052 Unterstützern); Mellow Boards, Skateboard-Elektroantrieb (310.000 Euro von 364 Unterstützern).

seedmatch.de

Seedmatch, 2011 gestartet, hat als erste Plattform Crowdfunding für Start-ups in Deutschland angeboten. Die Dresdner haben damit die längste Start-up-Crowdfunding-Erfahrung und konnten schon über 80 Jungunternehmen zu einer Crowdfinanzierung verhelfen. Die Plattform fokussiert auf junge Unternehmen mit innovativen Ideen und Produkten. Die Mindestinvesthöhe liegt seit 2011 unverändert bei 250 Euro. Beispiele für erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen: Protonet, eine Private-Cloud-Server-Lösung (3,2 Mio. Euro in zwei Finan-zierungsrunden); E-Volo, „Volocopter“, (1,2 Mio. Euro von 751 Investoren).

startnext.com

Im deutschsprachigen Raum ist Startnext die mit Abstand größte Plattform für klassisches Crowdfunding und zielt auf Künstler, Kreative, Erfinder und Social Entrepreneurs und deren kreative und nachhaltige Ideen und Projekte. Über die Dresdner Plattform mit Büros in Berlin und Wien wurden schon über 3300 Projekte erfolgreich realisiert. Startnext berechnet, abgesehen von einer Transaktionskostenpauschale in Höhe von 4 Prozent, keine festen Plattformengebühren. Die Plattform finanziert sich über eine freiwillige Provision der Projektstarter und der Unterstützer. Beispiele für erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen: Einhorn, faire und nachhaltige Lifestyle-Kondome (104.345 Euro von 1.934 Unterstützern); Locomore, eine Zugverbindung zwischen Berlin und Stuttgart (259.725 Euro von 977 Unterstützern).

venturate.com

Das Credo der Münchner Plattform-Betreiber: „Wir bringen Unternehmen, die bereits einen sicheren und signifikanten Teil ihrer Finanzierungsrunde eingesammelt haben, mit der Crowd zusammen. Diese kann den restlichen Anteil der Runde schnell und effizient schließen.“ Bei Venturate ist seit 2015 sog. kuratiertes Crowdfunding für Start-ups möglich. Bei diesem Curated Crowdfunding investiert die Crowd an der Seite eines professionellen Business Angels, dem sogenannten Deal Captain. Dieser prüft das Start-up vorab und handelt die Bewertung aus, die als Grundlage für die Beteiligungsquote dient (für Crowd und Deal Captain). Die Mindestinvesthöhe liegt bei 100 Euro. Beispiel für eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne: Twinkind, Anbieter von 3D-Selfie-Figuren, sammelte 850.000 Euro von 198 Investoren inkl. Deal Captain ein.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

Companisto investiert 2025 über 45,8 Mio. Euro in Start-ups und Scale-ups

Das von David Rhotert und Tamo Zwinge gegründete Companisto ist mit über 5950 Business Angels das größte Business Angel Netzwerk in der DACH-Region und zählt seit über einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum.

Im Geschäftsjahr 2025 investierte das Companisto Business Angel Netzwerk nach eigenen Angaben in Start-ups aus 15 unterschiedlichen Branchen. Die Top-Branchen, in die investiert wurden, waren MedTech, Automotive und GreenTech. Der Fokus lag dabei auf strukturierten Co-Investments und der Anschlussfähigkeit der Finanzierungen, um tragfähige Investor*innenstrukturen für weiteres Wachstum zu schaffen.

Insgesamt wurden 2025 durch Companisto über 45,8 Mio. Euro in 35 Finanzierungsrunden investiert. Damit konnte das Netzwerk eine Steigerung um 15,8 Mio. Euro verzeichnen von 30 Mio. Euro in 2024. Zusätzlich zu dem Kapital durch das digitale Business Angel Netzwerk beteiligten sich 58 Co-Investor*innen, darunter Bayern Kapital, Samsung Next, HoneyStone Ventures (USA) und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in unterschiedlichen Runden.

Zu den prägenden Finanzierungen des Jahres zählten unter anderem AMERIA mit einem kumulierten Gesamtvolumen von mehr als 42 Mio. Euro sowie die Runden von Cellbox, DiaMonTech, Virtonomy und Jedsy.

Jedsy, die Delivery Glider AG, schloss 2025 innerhalb von 14 Tagen eine Finanzierungsrunde über insgesamt 3,15 Mio. Euro gemeinsam mit internationalen Co-Investor*innen ab. Das Unternehmen entwickelt eine Drohne, die vertikal startet und direkt an Fenstern andocken kann.

Virtonomy setzte ebenfalls auf eine internationale Investor*innenstruktur. Das MedTech-Unternehmen entwickelt virtuelle Patient*innenmodelle zur Digitalisierung klinischer Studien. Über Companisto wurden knapp 3 Mio. Euro im Lead der Finanzierungsrunde investiert, parallel zu Partnern wie Bayern Kapital und Accenture. „Companisto hat uns den Zugang zu einer breit aufgestellten Co-Investorenbasis ermöglicht. Die Kombination aus Business Angels und institutionellen Partnern hat nicht nur Kapital, sondern auch Governance- und Wachstumskompetenz eingebracht. Das schafft eine tragfähige Grundlage für die weitere Entwicklung und Skalierung von Virtonomy,“ sagt Dr. Simon Sonntag, Founder und CEO von Virtonomy.

Zum Jahresende 2025 zählte das Companisto Netzwerk mehr als 5.700 Business Angels. Begleitend investierte Companisto in den Ausbau des Netzwerks sowie den Austausch zwischen Investor*innen und Gründungsteams und organisierte im Laufe des Jahres rund 100 Events.

„Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, welches Potenzial in einem aktiven Business-Angel-Netzwerk steckt. Durch die konsequente Digitalisierung des Startup-Investings bei Companisto ermöglichen wir eine enge und transparente Zusammenarbeit zwischen Business Angels und Co-Investoren, schaffen Vertrauen und eröffnen Gründerinnen und Gründern neue Perspektiven sowie nachhaltiges Wachstum“, sagt David Rhotert, Co-Founder und Managing Director von Companisto.

Für 2026 plant Companisto das Business Angel Netzwerk weiter auszubauen und die gemeinsame Investitionstätigkeit in Form wiederkehrender Co-Investments und skalierbarer Geschäftsmodelle zu stärken.

Mut zur Preiserhöhung

Warum Verkäufer*innen öfter über ihren Schatten springen sollten.

Viele Verkäufer*innen wissen, dass eine Preiserhöhung längst überfällig ist. Trotzdem schieben sie das Thema vor sich her. Mal scheint der/die Kund*in nicht in Stimmung, mal steht ein wichtiges Projekt an, mal ist der Zeitpunkt angeblich ungünstig. So vergeht Monat um Monat. Mit jedem Aufschub wächst der innere Druck, denn insgeheim wissen viele: Dieses Preiserhöhungsgespräch wird immer überfälliger.

Doch statt zu handeln, weichen sie aus. Warum? Weil sie Angst haben und das Notwendige lieber aufschieben. Schließlich ist es leichter, alles beim Alten zu lassen, als mutig für den eigenen Wert einzustehen. Aber wer Preise nicht anpasst, entscheidet sich nicht nur unbewusst gegen Wirtschaftlichkeit, sondern auch gegen seinen eigenen Selbstwert.

Haltung zuerst – Argumente später

Bevor jemand über höhere Preise spricht, sollte er/sie selbst von diesen überzeugt sein. Denn Kund*innen spüren sofort, ob da jemand ist, der überzeugt ist oder sich rechtfertigt. Deshalb: Vor dem Preiserhöhungsgespräch erst nachdenken, dann handeln und reden.

- Was hat sich wirklich für den/die Kund*in verändert?

- Was ist heute besser als vor einem Jahr?

- Anhand welcher Faktoren kann der/die Kund*in die Preiskorrektur nachvollziehen?

Wer darauf im Vorfeld klare Antworten hat, braucht keine Angst mehr vor dem Gespräch zu haben.

Fakten helfen gegen Nervosität

Wenn Verkäufer*innen sich in langen Erklärungen verlieren, wirkt das wie Unsicherheit. Besser: kurz, konkret, sachlich. Beispiel: „Unsere Energiekosten sind um sieben Prozent gestiegen. Trotzdem haben wir Qualität und Lieferfähigkeit stabil gehalten. Darum brauchen wir eine Anpassung.“ Das klingt ruhig, ehrlich, erwachsen. Kein Trick, kein Druck. Einfach Klartext.

Keine Rechtfertigung, sondern Information

Viele Preisgespräche scheitern schon beim Einstieg. Wer mit „Ich muss Ihnen leider mitteilen …“ anfängt, nimmt sich selbst die Autorität. Besser: „Ich möchte Sie über unsere neuen Konditionen informieren.“ Das ist geradlinig, respektvoll – und zeigt Haltung. Danach gilt: Schweigen. Einfach mal kurz warten. Auch wenn’s schwerfällt. Der/die Kund*in braucht diesen Moment, um das Gesagte zu verarbeiten. Wer sofort weiterredet, nimmt sich die Wirkung.

Wenn Widerstand kommt

Natürlich kommt der Widerstand. „Das ist zu teuer.“ „Dann gehe ich eben zur Konkurrenz.“ Das ist normal. Wirklich. Der/die Kund*in prüft, wie stabil der/die Verkäufer*in bleibt. Denn er/sie braucht das Gefühl der Sicherheit, dass die Preiserhöhung wirklich gerechtfertigt ist – und nicht nur der Gewinnoptimierung des/der Anbietenden dient.

In solchen Momenten helfen ruhige Antworten: „Ich verstehe, dass das für Sie eine Veränderung ist.“ Oder: „Ja. Auch ich hätte gern auf die Preiserhöhung verzichtet, doch unsere Kosten sind entsprechend gestiegen – und ausschließlich diese Kostensteigerung müssen wir nun weitergeben.“ Wichtig ist, dass der/die Verkäufer*in ruhig bleibt. Keine Diskussion. Kein Überzeugen um jeden Preis. Kund*innen respektieren Klarheit mehr als Nachgeben.

Angst vor Kund*innenverlust – normal, aber übertrieben

Jede(r) Verkäufer*in kennt sie. Diese innere Stimme, die sagt: Wenn ich den Preis erhöhe, bin ich raus. Aber die Realität sieht meist anders aus. Die überwiegenden Kund*innen bleiben. Nicht wegen des Preises, sondern wegen Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ein paar Gedanken helfen:

- Wer nur wegen des Preises bleibt, bleibt nie lange.

- Wer Qualität will, bleibt bei Qualität.

- Und wer sich fair behandelt fühlt, bleibt sowieso.

Kurz gesagt: Preisgespräche verlieren nur die, die sich selbst zu klein machen.

Nach der Erhöhung – dranbleiben

Viele verschwinden nach dem Gespräch – und das möglichst schnell. Aus Scham, aus Unsicherheit oder weil sie froh sind, dass es vorbei ist. Aber genau jetzt sollte der/die Verkäufer*in präsent bleiben. Und beispielsweise von sich aus regelmäßig Kontakt mit seinem/seiner Kund*in aufnehmen. Um weiterhin Nutzen zu stiften und damit dem/der Kund*in die Bestärkung zu geben, mit dem/der richtigen Lieferant*in zusammenzuarbeiten. Es gilt: Engagement, Verlässlichkeit und Beziehungspflege verkaufen langfristig immer besser als jeder Rabatt.

Mut zur Preiserhöhung ist kein Draufgängertum. Es ist Haltung. Wer an seinen/ihren Wert glaubt, wirkt automatisch überzeugender. Kund*innen akzeptieren Preissteigerungen, wenn sie spüren: Da steht jemand, der weiß, wofür er/sie steht. Und das ist am Ende genau das, was gute Verkäufer*innen von angepassten unterscheidet.

Der Autor und Verkaufstrainer Oliver Schumacher setzt unter dem Motto „Ehrlichkeit verkauft“ auf sympathische und fundierte Art neue Akzente in der Verkäufer*innenausbildung.

Wie junge Start-ups ihre Liquidität mit smarten Kreditkarten-Workflows stabil halten

Wie Selbständige ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Für junge Start-ups ist Liquidität das zentrale Kapital – sie entscheidet darüber, ob ein Unternehmen wachsen, auf Chancen reagieren oder unvorhergesehene Herausforderungen meistern kann. Doch gerade in den frühen Phasen fehlt oft die nötige Transparenz über Ausgaben, Zahlungen und finanzielle Verpflichtungen. Unübersichtliche Prozesse und manuelle Abrechnungen binden nicht nur Zeit, sondern bergen auch Risiken für den Geschäftsbetrieb.

Smarte Kreditkarten-Workflows bieten eine einfache und gleichzeitig effektive Lösung. Sie ermöglichen Start-ups, alle Ausgaben zentral zu erfassen, Limits individuell zu steuern und Auswertungen automatisiert zu generieren. Auf diese Weise behalten Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, ohne sich in komplizierten Buchhaltungsprozessen zu verlieren.

In diesem Artikel zeigen wir, wie Start-ups ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Die Herausforderung: Liquiditätsmanagement in jungen Unternehmen

Viele junge Start-ups stehen vor der gleichen Grundproblematik: begrenzte finanzielle Ressourcen treffen auf komplexe Ausgabenstrukturen. Hohe Fixkosten, verzögerte Zahlungen von Kunden oder unerwartete Investitionen können die Liquidität schnell belasten. Ohne klar strukturierte Prozesse fehlt Gründerinnen und Gründern oft die Übersicht, welche Mittel tatsächlich verfügbar sind und welche Verpflichtungen bald fällig werden.

Typische Stolperfallen zeigen sich vor allem in den Bereichen Reisekosten, Büromaterial, Software-Abonnements und Marketingausgaben. Werden diese Ausgaben nicht zentral erfasst oder kontrolliert, entstehen schnell Fehler in der Abrechnung, doppelte Zahlungen oder verspätete Buchungen, die Liquiditätsengpässe verschärfen.

Die Lösung liegt in strukturierten Workflows, die Ausgaben transparent machen, Freigaben vereinfachen und Abrechnungen automatisieren. So behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über Cashflow, Zahlungsziele und Kostenstellen – und können Entscheidungen auf fundierter Basis treffen.

Smarte Kreditkarten als zentraler Hebel

Eine zentrale Lösung für die typischen Liquiditätsprobleme junger Start-ups sind smarte Firmenkreditkarten. Sie bieten nicht nur eine einfache Möglichkeit, alle Ausgaben zentral zu erfassen, sondern erleichtern auch die Kontrolle über Budgets und Zahlungsprozesse. Mit individuell einstellbaren Limits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, automatisierten Benachrichtigungen bei ungewöhnlichen Ausgaben und Echtzeit-Reporting wird der Finanzalltag deutlich transparenter.

Durch die Nutzung von Firmenkreditkarten können Start-ups Zeit sparen, Fehler vermeiden und die Liquidität aktiv steuern. Alle Transaktionen lassen sich in Echtzeit überwachen, kategorisieren und für die Buchhaltung exportieren. Dies reduziert nicht nur administrative Belastungen, sondern ermöglicht auch eine bessere Planung von Investitionen und operativen Ausgaben.

Zudem bieten moderne Kreditkartenlösungen oft digitale Schnittstellen zu Buchhaltungs- und Controlling-Tools, wodurch der Workflow vollständig automatisiert werden kann. Start-ups gewinnen so mehr strategische Freiheit, um sich auf Wachstum und Innovation zu konzentrieren, statt auf manuelle Finanzprozesse.

Praxisbeispiel: Integration von Kreditkarten-Workflows im Start-up-Alltag

Um die Vorteile smarter Kreditkarten zu veranschaulichen, betrachten wir ein Start-up, das in der Technologiebranche tätig ist. In den ersten Monaten kämpfte das Unternehmen mit unübersichtlichen Ausgaben: Reisekostenabrechnungen verzögerten sich, Marketingausgaben liefen aus dem Ruder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten private Karten, was die Buchhaltung erheblich belastete.

Durch die Einführung eines strukturierten Kreditkarten-Workflows konnte das Start-up alle Zahlungen zentral bündeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten individuelle Karten mit festgelegten Limits, wodurch Ausgaben in Echtzeit erfasst und kategorisiert wurden. Genehmigungsprozesse wurden digitalisiert, und die Buchhaltung konnte direkt auf konsolidierte Reports zugreifen. Dies führte zu einer deutlich besseren Übersicht über den Cashflow und erleichterte die Finanzplanung für die kommenden Quartale.

Darüber hinaus nutzte das Unternehmen Informationen und Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz – Finanzierung von Start-ups, um passende Finanzierungsinstrumente zu identifizieren und die Liquidität langfristig zu sichern. Die Kombination aus smarten Kreditkarten und gezielter Nutzung von Förderressourcen verschaffte dem Start-up mehr Handlungsspielraum und reduzierte finanzielle Risiken erheblich.

Tipps für die optimale Nutzung von Firmenkreditkarten

Damit Start-ups die Vorteile smarter Kreditkarten voll ausschöpfen, sollten einige Praxisregeln beachtet werden:

- Individuelle Limits vergeben: Legen Sie für jeden Mitarbeiter und jede Miterabeiterin ein passendes Ausgabelimit fest. Das verhindert Überziehungen und sorgt für Budgetkontrolle.

- Automatisierte Buchhaltung nutzen: Moderne Kartenlösungen bieten Schnittstellen zu Buchhaltungs-Tools. So lassen sich Ausgaben automatisch kategorisieren und Reports generieren.

- Regelmäßige Kontrolle der Ausgaben: Auch mit digitalen Tools sollten die Transaktionen wöchentlich geprüft werden. Das hilft, Fehler oder unübliche Zahlungen frühzeitig zu erkennen.

- Integration in interne Prozesse: Verknüpfen Sie die Kreditkarten mit Freigabeprozessen, Genehmigungen und Controlling-Tools. So werden alle Ausgaben transparenter und nachvollziehbarer.

- Schulung des Teams: Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Karten richtig nutzen und sich der Regeln bewusst sind. Transparenz und klare Richtlinien minimieren Fehlbuchungen und Missverständnisse.

Durch die konsequente Umsetzung dieser Tipps behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, reduzieren administrative Belastungen und verbessern die Planungssicherheit für Wachstum und Investitionen.

Fazit & Ausblick

Smarte Kreditkarten-Workflows sind für junge Start-ups ein entscheidender Hebel, um die Liquidität zu stabilisieren und interne Abläufe effizient zu gestalten. Sie ermöglichen kontrollierte Ausgaben, transparente Prozesse und automatisierte Reports, wodurch Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über den Cashflow behalten.

Die Kombination aus digitalisierten Kreditkartenprozessen und gezielter Nutzung von Förder- und Finanzierungsinformationen verschafft Start-ups strategische Flexibilität. So können Ressourcen gezielt für Wachstum, Innovation und Marktchancen eingesetzt werden, ohne dass die Liquidität unnötig belastet wird.

Mit dem fortschreitenden Ausbau digitaler Finanzlösungen wird es für Start-ups künftig noch einfacher, Zahlungen zu optimieren, Risiken zu minimieren und operative Entscheidungen auf fundierter Basis zu treffen. Wer diese Tools frühzeitig integriert, legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg und finanzielles Wachstum.

Crowdinvesting: Das Kapital von der Crowd

Welchen Wert hat Crowdinvesting als alternative Finanzierungsquelle, für welche Start-ups ist es geeignet und wie läuft eine Crowdkampagne idealerweise ab? Hier die Antworten dazu.

Der Kapitalbedarf von Start-ups ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Dem aktuellen Start-up-Monitor 2024 des Bundesverbands Deutsche Start-ups zufolge planen über 70 Prozent der Start-ups, mehr als 500.000 Euro einzusammeln; ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zugangsmöglichkeiten zu Kapital sieht dabei nur eine Minderheit der Gründer*innen als positiv. Auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage müssen folglich zusätzliche Finanzierungsquellen wie beispielsweise das Crowdinvesting ausfindig gemacht werden.

Diese Förderungen verspricht die neue Bundesregierung

Staatliche Fördermittel stehen weiterhin an vorderster Stelle der Kapitalquellen für Start-ups – der Blick auf die Pläne der neuen Bundesregierung lohnt also. Grundsätzlich lobt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, dass der Koalitionsvertrag „das Potenzial von Start-ups als Innovationsmotoren unserer Wirtschaft“ hervorhebt. Im Koalitionsvertrag selbst werden Start-ups als „Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen“ gefeiert.

Doch wie sehen mögliche Unterstützungsmaßnahmen konkret aus?

Die Bundesregierung strebt zunächst eine vereinfachte Unternehmensgründung und bessere Rahmenbedingungen in der Kapitalmarktregulierung an. Der bestehende Zukunftsfonds, der besonders auf die Technologiebranche fokussiert ist, soll über 2030 hinaus verstetigt werden. Außerdem will die große Koalition einen Zukunftsfonds II schaffen, der DeepTech und BioTech finanziell fördert. Darüber hinaus soll ein neuer Deutschlandfonds mit zehn Milliarden Euro vom Bund ausgestattet werden und weitere 90 Milliarden Euro durch privates Kapital und Garantien mobilisieren – allerdings speziell für Mittelständler*innen und Scale-ups. Im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde zudem der Plan, die Investitionen der WIN-Initiative – einem breiten Bündnis aus Wirtschaft, Verbänden, Politik und KfW, deren teilnehmende Unternehmen rund 12 Milliarden Euro zur Stärkung des Venture-Capital-Ökosystems in Deutschland bereitstellen – mit Garantien des Bundes zu hebeln.

Allerdings enthält der Koalitionsvertrag auch eine mögliche Einschränkung: Die gesamte Start-up-Finanzierungsarchitektur soll einem „Effizienz-Check“ unterzogen werden. Das deutet eher weniger auf eine Erhöhung der Finanzmittel hin. Die Bundesregierung plant jedoch, öffentliche Finanzierungsprogramme für die Rüstungsindustrie zu öffnen, möchte die Raumfahrt über „meilensteinbasierte Finanzierungsinstrumente“ unterstützen und zudem spezielle Förderungen für Gründerinnen ausbauen, da diese Gruppe derzeit unterrepräsentiert ist.

Für wen eignet sich Crowdinvesting?

Während Jungunternehmen aus DeepTech, Raumfahrt und der Rüstungsbranche also auf große Förderprogramme hoffen können, müssen sich Start-ups anderer Branchen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen. Das betrifft auch nachhaltige Start-ups, die zur Bekämpfung des Klimawandels so dringend benötigt werden und trotzdem kein dezidiertes Förderprogramm erhalten. Insbesondere für grüne Jungunternehmer*innen könnte als Alternative zu staatlicher Förderung oder klassischen Mitteln wie Business Angels und Venture Capital das Crowdinvesting einen Blick wert sein.

Beim Crowdinvesting investieren viele private Kleinanleger*innen über eine entsprechende Investmentplattform in ein konkretes Projekt oder Unternehmen ihrer Wahl. Im Gegensatz zum Crowdfunding verfolgt Crowdinvesting den Ansatz, dass Anleger*innen eine Rendite aus dem investierten Kapital ziehen. Grundsätzlich lassen Crowdinvesting-Kampagnen den Unternehmen einen großen Freiraum, was die individuelle Ausgestaltung in Bezug auf Zins, Tilgung und Laufzeit angeht. Auch zusätzliche Exit-Beteiligungen oder eine kontinuierliche Gewinnbeteiligung sind möglich. Ein Crowdinvesting lässt sich gut mit anderen Finanzierungsformen kombinieren, beispielsweise mit Venture Capital.

Dass Crowdinvestments in Start-ups immer weiter in den Fokus rücken, zeigen beispielsweise die Zahlen der nachhaltigen Crowdinvesting-Plattform WIWIN. Hier ist der Anteil von Investments in Start-up-Crowdkampagnen gemessen am gesamten vermittelten Volumen im vergangenen Jahr von zuvor 13 auf 51 Prozent gestiegen.

Demokratisierung der Start-up-Finanzierung

Crowdinvesting eignet sich jedoch nicht für alle Start-ups gleichermaßen. Finanzierungssummen, die Start-ups via Crowdinvesting decken können, liegen für gewöhnlich im einstelligen Millionenbereich. Das Start-up The Female Company hat beispielsweise erfolgreich 1,5 Millionen Euro eingesammelt, bei Vytal waren es 2,9 Millionen Euro und beim nachhaltigen Banking-Start-up Tomorrow sogar 8 Millionen Euro. Besonders gute Chancen, ihren Kapitalbedarf über Privatinvestor*innen zu finanzieren, haben B2C-Unternehmen, die entweder über ein einfach zu erklärendes Geschäftsmodell verfügen oder ein emotionalisierendes Thema bedienen. Auch für Start-ups aus dem B2B-Umfeld ist Crowdinvesting eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit, wobei hier die Investmentpower dann in erster Linie von der Plattform selbst kommt und nicht über das Start-up. Crowdinvesting passt speziell auch zu nachhaltigen Start-ups, da sowohl Gründer*innen als auch Investor*innen eine starke inhaltliche Bindung zum Thema und persönliche Überzeugung vom Produkt oder der Anwendung verbindet und sie die Mission teilen, die Zukunft nachhaltiger gestalten zu wollen.

Für nachhaltige Gründer*innen zählt darüber hinaus besonders stark der Vorteil, beim Crowdinvesting ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren zu können. Im Gegensatz zur Finanzierung mit Business Angels oder Venture Capital, müssen Gründer*innen beim Crowdinvesting nämlich keine Stimmrechte an Investor*innen abgeben. Denn sie sammeln hierbei bilanzielles Fremdkapital ein, das sie wie Eigenkapital nutzen können, sogenanntes Mezzanine-Kapital. Die Crowd hat also per se kein Mitspracherecht, sondern gestaltet „nur“ als Geldgeberin die nachhaltige Transformation mit. Crowdinvesting ermöglicht demnach eine Demokratisierung der Start-up-Finanzierung. Privatpersonen haben bereits mit kleinen Beträgen, in der Regel ab 250 Euro, die Chance, Jungunternehmen finanziell zu unterstützen und im Gegenzug an deren Weiterentwicklung zu partizipieren.

Ablauf einer Crowdinvesting-Kampagne

Für Gründer*innen stellt sich zu Beginn die Frage, zu welchem Zeitpunkt sie ein Crowdinvesting sinnvoll einsetzen können. Eine Beschränkung gibt es hier teilweise durch die Investmentplattformen: Nicht jede erlaubt es Start-ups in der Frühphase, eine Crowdkampagne zu platzieren. Grund hierfür ist, dass das Risiko für Anleger*innen zu diesem Zeitpunkt besonders hoch sein kann, denn die mögliche wirtschaftliche Entwicklung des Jungunternehmens ist noch sehr schwer vorauszusehen. Manche Plattformen setzen daher voraus, dass die Pre-Seed- und Seed-Phasen bereits abgeschlossen sind. In der darauffolgenden Wachstumsphase können Start-ups wiederum für gewöhnlich einerseits relevante Umsätze und Erfolge vorweisen, andererseits wächst der Kapitalbedarf. Hilfreich ist zudem, wenn neben den Gründer*innen schon ein Team bereitsteht und die Crowdkampagne gezielt unterstützen kann – insbesondere in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Sollen über Social-Media-Kampagnen oder eigene Newsletter potenzielle Crowdinvestor*innen aktiviert werden, müssen diese Kanäle im Vorhinein aufgebaut worden sein.

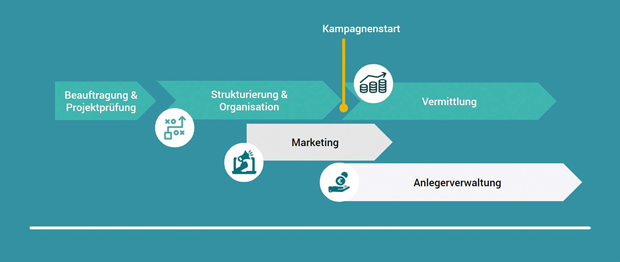

Der Ablauf eines Crowdinvestings beginnt für Start-ups mit der Wahl einer geeigneten Plattform. Neben den formellen Vorgaben können Start-ups in dieser Phase besonders darauf achten, ob andere Unternehmen derselben Branche oder mit ähnlichen Themenbereichen bereits erfolgreich auf der Plattform finanziert wurden. Haben sich Gründer*innen für eine Plattform entschieden, beginnt eine Art Bewerbungsphase. Zum einen wird geprüft, ob die Interessen der Crowd zu den Werten und zur Orientierung des Start-ups passen und ob dessen Geschäftsmodell für Anleger*innen nachvollziehbar ist. Um das Risikoprofil eines Finanzprodukts möglichst gering zu halten, werden von den Plattformen außerdem unterschiedlich detaillierte Prüfungen durchgeführt. Bei Impact-orientierten Plattformen schließt dies beispielsweise auch eine Bewertung der Nachhaltigkeit des Start-ups mit ein.

Daraufhin erfolgt ein erstes Angebot seitens der Plattform, das einen Überblick über die Kosten des Finanzprodukts gibt. Es folgen die Due Diligence und – falls diese erfolgreich verlaufen ist – die Strukturierung des Finanzprodukts sowie die Erstellung der Emissionsdokumente. Gemeinsam wird darüber hinaus ein Kampagnenplan entwickelt, um die Anleger*innen der Plattform und die Community des Unternehmens umfassend abzuholen.

Danach kann das Crowdinvesting starten. Grob können Start-ups mit einer Vorbereitungszeit von etwa acht bis zwölf Wochen rechnen, bis ein Crowdinvesting starten kann. Hinzu kommt die Zeit, in der das Kapital eingesammelt wird. Diese Vermittlungsphase kann stark variieren und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Attraktivität des Finanzprodukts, der eigenen Crowd-Größe oder auch dem Unternehmens-Impact. Bei den oben genannten Start-ups The Female Company, Vytal und Tomorrow haben die Vermittlungsphasen beispielsweise von weniger als 24 Stunden bis vier Wochen gereicht.

Während dieser Zeit arbeiten Plattform und Start-up gemeinsam an einem möglichst erfolgreichen Kampagnenausgang. Die Plattform kann beispielsweise bei der Vorbereitung der Emissionsdokumente und der Abstimmung mit verschiedenen externen Dienstleister*innen wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwält*innen unterstützen. Einige Plattformen übernehmen ebenfalls die administrative und technische Betreuung bei der Vermittlung des Kapitals. Auch im späteren Verlauf der Anlageverwaltung kann die Crowdinvesting-Plattform dem Start-up einige Aufgaben abnehmen, beispielsweise das Erfassen der Anleger*innen im Abrechnungssystem, das Management von Zinsrückstellungen, Ausschüttungen und Tilgungen.

Die Kommunikation mit Anleger*innen kann während der gesamten Laufzeit über ein Support Center der Plattform übernommen werden. Das spart dem Start-up einiges an Aufwand und stellt sicher, dass sich das junge Unternehmen auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann.

Kommunikation zum Crowdinvesting sorgt für Markenbekanntheit und neue Kund*innen

Entscheidend für ein erfolgreiches Crowdinvesting ist eine gut durchdachte Marketing- und Kommunikationskampagne. Den Kampagnenplan sollten Start-up und Plattform im Idealfall miteinander abstimmen, um möglichst effizient die maximale Aufmerksamkeit bei potenziellen Investor*innen zu erzeugen. Wie viel dabei die Plattform übernimmt und wie viel Arbeit das Start-up in die Kommunikation investiert, variiert. Die Plattform kann mit eigenen Newsletter- und Social-Media-Kampagnen primär Menschen erreichen, die zuvor Interesse am Crowdinvesting gezeigt haben oder womöglich bereits in anderen Projekten investiert haben. Gleichzeitig sollte das Start-up zusätzlich die eigene Kund*innenbasis adressieren. Denn wer in der Vergangenheit bereits Interesse am Produkt oder Service gezeigt hat oder überzeugter Fan der Marke ist, möchte womöglich auch zu einem echten Stakeholder für das weitere Unternehmenswachstum werden.

Zusätzlich werden über breit angelegte Kommunikationsmaßnahmen noch weitere Menschen erreicht. Hier zeigt sich deutlich ein hilfreicherer Nebeneffekt von Crowdkampagnen: Sie sorgen über die Gewinnung von Investor*innen hinaus für eine gesteigerte Brand Awareness, dienen dem Aufbau oder der Stärkung einer bestehenden Community rund um das Start-up und bringen eine wertvolle Basis an potenziellen Neukund*innen hervor. Dabei kann gemeinsame Pressearbeit ein hilfreiches Tool sein, um noch mehr Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und so mehr Investor*innen zu finden.

Crowdinvesting eignet sich also besonders für Start-ups, die:

- ein einfach erklärbares B2C-Geschäftsmodell verfolgen, ein emotionales Thema bedienen oder Impact-orientiert sind,

- ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren wollen,

- erste Umsatzerfolge nachweisen können,

- eine starke Community haben und

- nicht nur Geld einwerben, sondern gleichzeitig Bekanntheit und Kund*innenstamm ausbauen wollen.

Die Autorin Sarah Hübsch ist Business Development Managerin bei WIWIN, einer deutschen Online-Plattformen für nachhaltiges Crowdinvesting mit Sitz in Mainz

Die Mischung schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups

Wie Start-ups ihre Risikokapital-Finanzierungen mit öffentlichen Fördermitteln strategisch ergänzen können, erfahren wir im Doppel-Interview mit Dr. Philipp Nägelein, Mitgründer von Zebra Embassy, und Dr. Sophie Ahrens-Gruber, Investorin und Principal bei ACTON Capital.

Laut dem aktuellen Deutschen Startup Monitor nutzten zuletzt 48,8 Prozent der Start-ups staatliche Fördermittel, während nur 18,9 Prozent auf Venture Capital zurückgriffen. Welche Bedeutung haben öffentliche Fördermittel damit für Innovation und Wachstum in der Start-up-Szene?

Philipp Nägelein: Isoliert betrachtet ergeben diese Datenpunkte noch keinen klaren Trend. Was wir aber verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Tech-Start-ups und Scale-ups einen Finanzierungsmix nutzen. Neben Venture Capital, Venture Debt und operativem Cashflow werden öffentliche Fördermittel zunehmend als weiterer Finanzierungsbaustein nachgefragt. Diese Mittel ermöglichen Innovationen, die sonst möglicherweise nicht umgesetzt würden. Dennoch sollten ergänzend private Investitionen gestärkt werden, um nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu fördern.

Warum tut sich Deutschland mit der Finanzierung durch Risikokapital so schwer?

Sophie Ahrens-Gruber: 2023 gab es einen Rückgang von etwa 30 Prozent bei Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland. Das kann man kritisch sehen – oder als natürliche Korrektur nach dem Bewertungsboom der Niedrigzinsperiode. Seit 2020 ist der Sektor dennoch um 20 Prozent gewachsen. Die Fundamentaldaten zeigen folglich, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Der Hauptpunkt ist, dass die großen nationalen Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Pensionskassen, im Gegensatz zu anderen Ländern nicht in diese Assetklasse investieren können. Daher ist die Abhängigkeit bei großen Finanzierungsrunden von internationalem Wachstumskapital höher. In den letzten Jahren sind diese Investitionen rückläufig. Das erschwert die Finanzierung großer Kapitalbedarfe mit Risikokapital.

Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital?

Philipp Nägelein: Die Mischung aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups. Fördergelder senken das Innovationsrisiko, erleichtern den Start und ziehen private Investitionen an, die wiederum schnelleres Wachstum und Internationalisierung ermöglichen. Eine enge Verzahnung beider Finanzierungsformen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Ökosystems nachhaltig.

Sophie Ahrens-Gruber: Wie erfolgreich die Mischung aus privaten und öffentlichen Fördermitteln ist, zeigt das Beispiel der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Diese Behörde hat zahlreiche bahnbrechende Technologien gefördert, darunter Internetprotokolle, GPS und selbstfahrende Autos. In den USA investiert die Regierung durch Fördermaßnahmen etwa 0,5 Prozent des BIP, während die Venture-Capital-Industrie 0,7 Prozent ausmacht. Diese Partnerschaft hat eine riesige Industrie hervorgebracht – Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Amazon sind heute die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Fehler machen Start-ups bei der Fördermittelbeschaffung – und wie können sie diese vermeiden?

Philipp Nägelein: Der gravierendste Fehler ist, öffentliche Fördermittel isoliert und nachrangig zu behandeln. Das kostet bares Geld. Darum: Jedes Start-up braucht eine Public-Funding-Strategie. Alle Finanzierungsbausteine sollten strategisch kombiniert werden, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weiterhin darf die Compliance nicht unterschätzt werden. Wer mit Steuergeldern gefördert wird, muss Rechenschaft ablegen. Hier stößt das agile 80/20-Prinzip vieler Start-ups an seine Grenzen. Gerade bei komplexen Förderstrukturen kann professionelle Unterstützung entscheidend sein.

Was muss sich ändern, damit Start-ups bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten?

Philipp Nägelein: Mehr „Financial Literacy“ außerhalb der bekannten Start-up-Zentren ist dringend notwendig. Viele Gründerteams wählen die falsche Finanzierungsform oder verpassen Chancen, weil ihnen das Wissen über öffentliche und private Kapitalquellen fehlt. Hier braucht es mehr Aufklärung und gezielte Beratung.

Sophie Ahrens-Gruber: Deutschland muss mehr Anreize für institutionelle Investoren schaffen, in Venture Capital zu investieren. Der VC-Anteil am BIP liegt in Deutschland nur bei 0,047 Prozent – etwa 31 Prozent unter dem französischen Niveau und sogar über 50 Prozent unter dem britischen Anteil. In den USA ist der Anteil fünfzehn Mal höher (0,72 Prozent im Jahr 2019). Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.

Frau Dr. Ahrens-Gruber, Herr Dr. Nägelein – danke für die Insights

Fehler in der Buchhaltung frühzeitig erkennen

Wer die Buchhaltung zu Beginn unterschätzt, gerät schnell in einen Verwaltungsmodus, der auf Zuruf funktioniert – ohne System, ohne feste Abläufe. Genau dadurch entstehen typische Fehler wie fehlende Belege, verpasste Fristen oder falsch gebuchte Ausgaben. Häufig fehlt es nicht an Wissen, sondern an klaren Zuständigkeiten und verlässlichen Abläufen.

Buchhaltungsfehler entstehen nicht, weil Gründer unachtsam sind, sondern weil Prozesse oft unstrukturiert bleiben. Wer direkt Ordnung schafft, reduziert das Fehlerrisiko und stärkt die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Investoren oder dem Finanzamt.

Hier passieren in der Praxis die meisten Fehler

Gerade wenn die Buchhaltung ohne klare Struktur läuft, schleichen sich typische Stolperfallen ein – oft unbemerkt und mit spürbaren Folgen. An diesen Stellen schleichen sich typische Fehler besonders schnell ein:

- Private und geschäftliche Ausgaben werden über dasselbe Konto abgewickelt

- Belege fehlen, sind unvollständig oder werden nicht archiviert

- Umsatzsteuer wird falsch berechnet oder zu spät gemeldet

- Buchhaltung erfolgt ohne klare Struktur oder mit ungeeigneten Mitteln

- Verantwortlichkeiten und Routinen sind nicht definiert

Private und geschäftliche Ausgaben konsequent trennen

Ein häufiger Anfängerfehler ist die fehlende Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Ausgaben. Was zunächst praktisch erscheint, führt im Alltag schnell zu unübersichtlichen Buchungen und steuerlichen Problemen.

Wer private Einkäufe über das Firmenkonto abwickelt oder geschäftliche Ausgaben vom Privatkonto bezahlt, erschwert die korrekte Verbuchung und läuft Gefahr, dass Betriebsausgaben bei einer Prüfung aberkannt und nachträglich besteuert werden. Ein typischer Fall ist etwa ein privat gekaufter Laptop, der nachträglich als Betriebsausgabe angesetzt wird – ohne nachvollziehbare Dokumentation lässt sich dieser Aufwand steuerlich nicht geltend machen.

Belege lückenlos und revisionssicher aufbewahren

Jede Buchung braucht einen nachvollziehbaren Beleg – das ist Grundlage für jede steuerliche Anerkennung. In der Praxis fehlen jedoch häufig Kassenzettel, digitale Rechnungen werden nicht systematisch erfasst oder Barbelege landen ungeordnet in Papierstapeln.

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form) verlangen eine revisionssichere Ablage. Das gilt auch für digital erfasste Belege. Diese müssen vollständig, nachvollziehbar und dauerhaft unveränderbar aufbewahrt werden. Wer darauf nicht achtet, riskiert bei einer Betriebsprüfung die Streichung betroffener Ausgaben.

Umsatzsteuer korrekt behandeln und Fristen zuverlässig einhalten

Viele Gründer entscheiden sich zunächst für die Kleinunternehmerregelung, ohne die Auswirkungen auf Rechnungsstellung und Steuerpflicht im Detail zu kennen. Ein häufiger Fehler besteht darin, dass Umsatzsteuer ausgewiesen wird, obwohl dafür keine Berechtigung vorliegt. In diesem Fall muss die Steuer dennoch abgeführt werden.

Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer müssen zudem bestimmte Pflichtangaben enthalten, etwa den vollständigen Namen und die Anschrift des Leistungserbringers, eine fortlaufende Rechnungsnummer und den korrekten Steuersatz. Auch die regelmäßige Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird oft unterschätzt. Wer Termine verpasst, riskiert Mahngebühren oder Schätzungen seitens des Finanzamts – und das bereits im ersten Jahr.

Buchhaltungssoftware gezielt einsetzen

Viele Gründer beginnen mit einfachen Tabellen oder handschriftlichen Notizen. Diese Methoden reichen aber schnell nicht mehr aus. Sie erhöhen die Fehleranfälligkeit und erschweren die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater erheblich.

Digitale Buchhaltungstools bieten eine echte Entlastung. Sie ermöglichen automatische Belegzuordnung, eine integrierte Bankanbindung und aussagekräftige Auswertungen. Wer diese Systeme einsetzt, reduziert den zeitlichen Aufwand deutlich und vermeidet doppelte Arbeit sowie unnötige Rückfragen. Besonders effektiv ist es, Belege laufend zu erfassen statt alles gebündelt am Jahresende aufzuarbeiten.

Buchhaltungsprozesse strukturiert und sicher gestalten

Damit sich typische Buchhaltungsfehler gar nicht erst einschleichen, braucht es klare Prozesse und einfache Werkzeuge, die sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen – etwa für die Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung, wie sie für viele Gründer als Standardverfahren gilt.

Die folgenden Maßnahmen haben sich für Gründer in der Praxis bewährt:

- Ein separates Geschäftskonto einrichten und private Ausgaben konsequent vermeiden

- Belege direkt nach dem Kauf digital erfassen und systematisch ablegen

- Umsatzsteuerpflicht regelmäßig prüfen und relevante Fristen aktiv im Kalender verfolgen

- Digitale Buchhaltungstools einsetzen, um Abläufe zu automatisieren und Zeit zu sparen

- Feste Buchhaltungszeiten definieren und Aufgaben intern oder mit dem Steuerberater verteilen

Firmenkonto nutzen und Zahlungswege klar definieren

Ein separates Geschäftskonto ist die Basis für jede saubere Buchhaltung. Es trennt private und unternehmerische Finanzflüsse und sorgt für nachvollziehbare Buchungen gegenüber dem Finanzamt.

Barzahlungen sollten vermieden werden, stattdessen bieten digitale Transaktionen mit Belegnachweis die nötige Transparenz. Firmenkreditkarten mit automatischer Kategorisierung helfen zusätzlich, die Buchführung zu entlasten.

Digitale Belegerfassung in den Alltag integrieren

Digitale Buchhaltungslösungen ermöglichen eine einfache und systematische Belegerfassung – per App, Scanner oder E-Mail-Upload. Belege werden automatisch erkannt, kategorisiert und archiviert. Das spart wertvolle Zeit beim Monatsabschluss und reduziert Fehlerquellen deutlich.

Zudem entsteht eine lückenlose Dokumentation, die bei Rückfragen durch das Finanzamt jederzeit abrufbar ist. Durch die Integration in bestehende Workflows – etwa direkt nach dem Einkauf oder dem Rechnungseingang – wird die Belegerfassung zur Routine statt zur Nacharbeit.

Umsatzsteuerpflicht regelmäßig prüfen und dokumentieren

Die Entscheidung für die Kleinunternehmerregelung sollte bewusst getroffen und im weiteren Verlauf regelmäßig überprüft werden. Gerade bei wachsendem Umsatz ist es entscheidend, die Umsatzgrenze im Blick zu behalten, um steuerliche Konsequenzen frühzeitig einschätzen zu können.

Hilfreich sind digitale Kalender mit Erinnerungsfunktionen, um relevante Schwellenwerte rechtzeitig zu prüfen. Ergänzend dazu empfiehlt sich eine regelmäßige Abstimmung mit dem Steuerberater – idealerweise einmal pro Quartal –, um frühzeitig Klarheit über mögliche Anpassungen zu erhalten. So lassen sich Nachzahlungen vermeiden und steuerliche Pflichten zuverlässig erfüllen.

Buchhaltung mit festen Abläufen organisieren

Ohne feste Routinen bleibt die Buchhaltung oft liegen – mit steigender Fehleranfälligkeit. Eine klare Zeitstruktur, zum Beispiel wöchentliche Buchhaltungsstunden, schafft Übersicht und verhindert Nachlässigkeiten.

Aufgaben wie Belegprüfung, offene Rechnungen oder Kontenabstimmung sollten intern klar verteilt und mit dem Steuerberater abgestimmt werden. Checklisten für Monats- und Jahresabschluss sichern zusätzlich den Überblick.

Buchhaltung selbst steuern oder gezielt auslagern

Die Buchhaltung muss kein Bremsklotz sein – sie lässt sich mit wenigen Mitteln dauerhaft in den Griff bekommen. Wer sich um Struktur, Tools und Zuständigkeiten kümmert, legt das Fundament für ein stabiles Rechnungswesen und spart langfristig Zeit und Kosten.

Nicht alles muss intern erledigt werden. Viele Aufgaben lassen sich digitalisieren oder gezielt an den Steuerberater übergeben. Entscheidend ist, den Überblick zu behalten und die Verantwortung bewusst zu steuern.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, erste Prozesse aufzusetzen oder bestehende Abläufe zu verbessern. Schon kleine Veränderungen bringen spürbare Erleichterung – und verhindern, dass Steuerfehler zum unnötigen Risiko werden.

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland für Unternehmen, die öffentliche Auftraggeber beliefern, grundsätzlich eine Pflicht zur elektronischen Rechnung. Ob Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups davon betroffen sind, hängt davon ab, ob sie Aufträge von öffentlichen Einrichtungen erhalten. Rechnungen an öffentliche Auftraggeber müssen meist elektronisch übermittelt werden. Die konkreten Umsetzungsfristen variieren je nach Bundesland und Auftraggeber.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen Rechnungen an den Bund im XRechnung-Format übermittelt werden. Für Länder und Kommunen gelten je nach Bundesland unterschiedliche Übergangsfristen. Ab 2025 gelten erweiterte Pflichten in vielen Bereichen, aber die Umsetzung hängt vom Auftraggeber (Bund, Länder, Kommunen) und dessen Fristen ab.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

Kreditkonditionen vergleichen

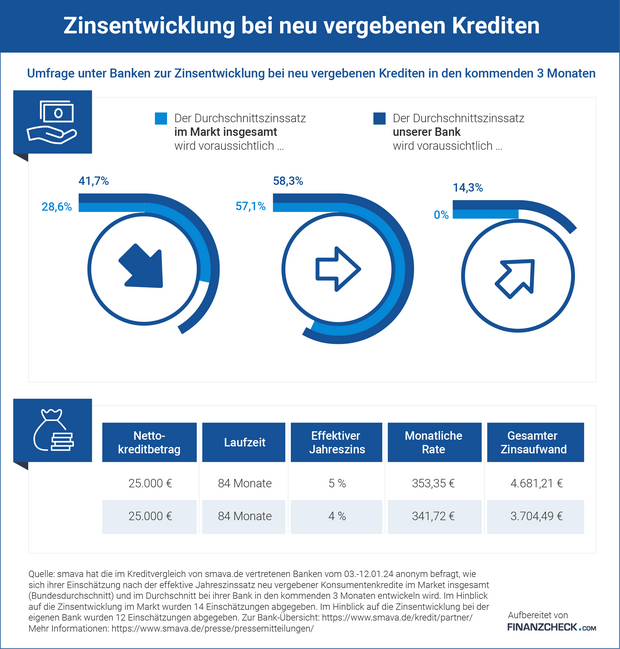

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.