Aktuelle Events

Wie Start-ups mit KI und Low-Code durchstarten können

Angesichts des Drucks der fortschreitenden Digitalisierung und des Fachkräftemangels bietet KI-gestütztes Coding vielversprechende Chancen, gerade auch für Start-ups.

Die Analysten von Gartner gehen davon aus, dass bis 2028 drei von vier Softwareentwicklern in Unternehmen KI-Assistenten beim Programmieren einsetzen werden. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber Anfang 2023, als der Anteil noch unter zehn Prozent lag. Start-ups sind aufgrund ihrer Agilität und ihres Innovationsgeistes besonders gut aufgestellt, um KI-Tools zu nutzen und ihre Programmierprozesse grundlegend zu verändern. Angesichts des Drucks der fortschreitenden Digitalisierung und des Fachkräftemangels bietet KI-gestütztes Coding vielversprechende Chancen. Low-Code-Plattformen ermöglichen es Start-ups, dieses Potenzial effektiv zu nutzen.

KI und generative KI (GenAI) stellen eine Herausforderung für die traditionelle Softwareentwicklung dar. Daher haben die Diskussionen über ihre möglichen Auswirkungen in den letzten Jahren stark zugenommen. Eines ist jedoch klar: diese Technologie verspricht, die Softwareentwicklungsprozesse von Unternehmen deutlich effizienter zu gestalten.

Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz bedeutet, dass beispielsweise bestimmte Aufgaben wie die Dokumentation von Quellcode für die Wartbarkeit und das Schreiben neuen Codes laut McKinsey nur noch halb so viel Zeit in Anspruch nehmen. Gartner prognostiziert, dass KI-gestütztes Programmieren die Produktivität menschlicher Entwickler in naher Zukunft um das Zehnfache steigern kann. Für Start-ups, die KI-unterstützte Programmierung einsetzen, bedeutet dies schnellere Entwicklungszyklen und weniger Zeitaufwand für die Wartung. Dies setzt jedoch einen durchdachten Coding-Ansatz voraus, der es Start-ups ermöglicht, in einem zunehmend komplexen Markt flexibel zu bleiben, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Die Macht von KI und generativer KI im Coding von morgen

Start-ups sollten die Einführung von KI-gestützter Programmierung sorgfältig abwägen und mit den richtigen Sicherheits-Tools kombinieren, um ihre Agilität zu erhalten und Innovationen voranzutreiben. KI, und insbesondere generative KI, kann Entwicklern dabei helfen, Code schneller und mit weniger Fehlern zu schreiben und zu verfeinern. Diese Technologien können wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Code-Verbesserungen vorschlagen und sogar neue Code-Fragmente generieren. Dadurch wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Softwareentwicklung erheblich reduziert.

Üblicherweise dauert die Entwicklung von Software von der Idee bis zum marktreifen Produkt im besten Fall Monate – im realistischen Szenario jedoch Jahre. Eine erfolgreiche Anwendung durchläuft dabei einen stringenten Planungs- und Entwurfsprozess, bevor mit der Programmierung, dem Testen und Debuggen begonnen werden kann. Auch nach der Bereitstellung ist eine kontinuierliche Wartung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Software reibungslos läuft und Aktualisierungen und Leistung den wachsenden Anforderungen entsprechen. In der Realität sind für die meisten dieser Prozesse Tech-Experten zuständig, was zu Verzögerungen und Ineffizienz führt, da Nachfrage und die verfügbaren Ressourcen meist nicht im Gleichgewicht sind.

KI ersetzt keine Developer-Expertise

Bei jedem Update von ChatGPT werden Stimmen laut, die postulieren, dass diese Version die traditionelle Entwicklung abschafft und es jedem ermöglicht, ein Entwickler zu sein. In der Realität ist das Programmieren mit Hilfe von KI jedoch kein Ersatz für technische Expertise. Der Einsatz von KI in der Programmierung hat zwar ein enormes Potenzial, die Geschwindigkeit zu erhöhen, aber die sporadischen Ungenauigkeiten der KI-Halluzinationen erfordern technische Unterstützung, um die Qualität des Codes zu erhalten und Schwachstellen zu vermeiden. (Zur Info: Spricht man im Rahmen der KI von einer Halluzination, ist damit ein überzeugend aussehendes KI-generiertes Ergebnis in Text- oder Bildform gemeint, das nicht durch Trainingsdaten objektiv belegt werden kann und damit weitgehend erfunden ist.)

Denn öffentlich verfügbare KI-Modelle werden auf öffentlich zugänglichen Codebasen trainiert – und ein erheblicher Teil davon ist naturgemäß fehlerhaft. Mit anderen Worten: Die Qualität der Daten, mit denen die generativen Modelle gefüttert werden, und die daraus resultierenden Modelle selbst, sind alles andere als perfekt.

Low-Code und KI – ein starkes Duo für Gründer*innen

Um schnell innovativ zu sein und agil zu bleiben, müssen Unternehmen die Einführung von KI mit Lösungen kombinieren, die solide Leitlinien und Governance gewährleisten, um den resultierenden Code vor Schwachstellen und Fehlern zu schützen.

Neben der Frage der Einführung von KI in der Softwareentwicklung, führt der anhaltende Fachkräftemangel weiterhin dazu, dass IT-Teams die wachsenden Aufgaben in der immer komplexeren IT-Landschaft nicht bewältigen können. Das bedeutet, dass Unternehmen, neben dem Einsatz von KI zur Verbesserung der Programmiereffizienz, Wege finden müssen, um ihre Mitarbeitenden weiterzubilden und breitere Teams in die Ideenfindung und Entwicklung einzubeziehen.

In diesem Zusammenhang spielt die Low-Code-Technologie eine zentrale Rolle, weil sie nicht nur die Entwicklung sicherer und robuster Anwendungen gewährleistet, sondern auch wesentlich zur Demokratisierung der Softwareentwicklung beiträgt. Das bedeutet, dass in der Praxis Fachbereichs-übergreifende „Fusion Teams“ entstehend, die Teammitglieder ohne tiefes technisches Wissen in die Lage versetzen, während des gesamten Innovations- und Softwareentwicklungsprozesses mit den IT-Profis zusammenzuarbeiten. Aus der Entwicklungsperspektive trägt dies auch dazu bei, die Qualität der entwickelten Software zu erhöhen, da die künftigen Nutzer*innen von Anfang an einbezogen werden. Außerdem werden dadurch Silos innerhalb der traditionellen Softwareentwicklungsprozesse aufgebrochen und der Austausch von Wissen und Feedback erleichtert. Dies rationalisiert die Entwicklung und beseitigt personelle Engpässe. Ermöglicht wird dies durch die visuelle Natur von Low-Code: Prozess- und Anwendungsmodelle lassen sich durch Visualisierung leichter entwerfen und Designentscheidungen können zügig iteriert werden.

Enterprise-Low-Code-Plattformen mit eingebetteten KI-Funktionen können auch komplexe Entwicklungsaufgaben durch die Automatisierung von Routineprozessen, und die Generierung von Code-Vorschlägen rationalisieren. Darüber hinaus werden die Entwicklungszyklen durch ein schnelles Prototyping, Testen und Skalieren verbessert, was für den Erfolg von Start-ups unerlässlich ist.

Mit dem umsichtigen Einsatz von KI zum unternehmerischen Erfolg

Die Kombination aus Low-Code und KI hat somit viele Vorteile für Start-ups: komplexe manuelle Programmierung wird reduziert, die Kollaboration von gemischten Teams gefördert, indem nicht-technische Mitarbeitende befähigt werden sich einzubringen; das entlastet die IT-Abteilung und Unternehmen können schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren. Durch die Verringerung des Zeitaufwands können sich Mitarbeitende mehr auf ihre Kreativität und die strategische Planung konzentrieren, was sich positiv auf die Innovationsgeschwindigkeit und deren Umfang auswirkt. Mit der gewonnenen Agilität und verbesserten Effizienz können Start-ups mit größeren und reiferen Unternehmen konkurrieren, weil sie sich schnell an Marktveränderungen und Kund*innenbedürfnisse anpassen.

Die Verwendung von KI in der Programmierung ist entscheidend für Start-ups, um ihre Innovationen zu katalysieren. Sie müssen sich jedoch der Grenzen von KI bewusst sein und die KI-gestützte Programmierung unter Berücksichtigung von Governance und Sicherheit angehen. Gerade für Start-ups, die ein schnelles Wachstum anstreben, kann dieser ausgewogene Ansatz ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.

Der Autor Tim Herden ist Director Solution Architecture DACH & Nordics bei bei Mendix. Das Siemens-Unternehmen ist die einzige Low-Code-Plattform, die für die gesamte Komplexität der Softwareentwicklung in Unternehmen ausgelegt ist.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: Picturo – Local Photography, European Scale

Mit der Picturo Photography UG baut Jean Witt eine europaweite Plattform zur einfachen Suche nach lokalen Fotograf*innen auf. Ziel ist es, einen stark fragmentierten Markt zu bündeln, Fotograf*innen sichtbar zu machen und Nutzer*innen eine zentrale Anlaufstelle zu bieten. Mehr dazu im Interview mit dem Gründer.

Picturo klingt nach dem großen Bild. Beschreibe uns deine Idee in wenigen Sätzen – dein Elevator Pitch!

Picturo ist ein internationaler Marktplatz, der die Suche nach lokalen Fotograf*innen weltweit radikal vereinfacht. Statt unübersichtlicher Recherche auf Social Media oder Google bietet Picturo eine zentrale, standortbasierte Plattform. Nutzer*innen finden mit wenigen Klicks die passenden Fotograf*innen für jeden Anlass, während diese wiederum gezielt neue Kund*innen gewinnen. So professionalisiert Picturo einen stark fragmentierten Markt und macht die Suche nach Fotografie-Dienstleistungen so einfach wie die Buchung eines Hotels.

Es gibt bereits viele Plattformen für Fotograf*innen und Bilddatenbanken. Was war der konkrete Auslöser oder gar Pain Point, den du selbst erlebt hast, der dich dazu gebracht hat, Picturo zu gründen?

Der konkrete Auslöser war meine eigene Erfahrung als Reisender. Die Suche nach lokalen Fotografinnen lief fast immer über Direktnachrichten auf Social Media oder über einzelne Webseiten. Dabei musste man jedes Mal Preise, Verfügbarkeiten und Leistungen separat anfragen – oft ohne klare Antworten oder Vergleichsmöglichkeiten. Dieser Prozess ist zeitaufwendig, intransparent und für Nutzer*innen extrem umständlich. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es für Fotograf*innen genauso ineffizient ist, jede Anfrage einzeln zu beantworten. Picturo ist aus genau diesem Pain Point entstanden: dem Wunsch nach einer zentralen, einfachen und transparenten Lösung für die Suche nach lokalen Profis.

Ihr sitzt in Esens, also im schönen Ostfriesland, habt aber den Anspruch, Fotograf*innen in „ganz Europa“ zu vernetzen. Wie baut man von einem eher ländlichen Standort aus eine so internationale Community auf?

Unser Standort in Ostfriesland ist für uns kein Nachteil, sondern Teil unserer Geschichte. Picturo ist von Anfang an als digitale Plattform konzipiert worden, bei der der Standort des Teams keine Rolle für die Reichweite spielt. Der Bedarf bei Fotograf*innen in ganz Europa ist so groß, dass Anfragen zur Teilnahme an unserer Plattform bereits heute organisch entstehen. Viele Fotograf*innen suchen gezielt nach Möglichkeiten, international sichtbar zu werden und neue Kund*innen zu erreichen. Durch klare Positionierung, einfache Nutzung und einen starken Fokus auf lokale Sichtbarkeit schaffen wir Vertrauen und Wachstum – unabhängig vom Standort. So bauen wir Schritt für Schritt eine internationale Community auf: digital, skalierbar und nachhaltig.

Euer Portfolio ist breiter als das der Konkurrenz. Wie genau funktioniert das Geschäftsmodell? Zahlt der/die Kund*in pro Bild oder ist es ein Abo-Modell?

Der Kern von Picturo liegt klar auf der Vermittlung und Sichtbarkeit von professionellen Fotografinnen. Unser Geschäftsmodell basiert auf abonnementbasierten Mitgliedschaften für die Fotografinnen. Für Kund*innen ist die Nutzung der Plattform vollständig kosten- und provisionsfrei; ebenso fallen keine Buchungsprovisionen an. Fotograf*innen zahlen eine monatliche Subscription für Sichtbarkeit, Reichweite und den Zugang zu qualifizierten Anfragen. Dieses Modell schafft Transparenz, vermeidet Reibung im Buchungsprozess und ist für beide Seiten fair und planbar.

Ihr bietet auch einen Guide zu lokalen Hotspots (Bars, Cafés) an. Ist das „nur“ ein Content-Marketing-Tool, um Traffic auf die Seite zu bekommen, oder plant ihr Kooperationen mit der Gastronomie als weitere Einnahmequelle?

Der Guide zu lokalen Hotspots ist aktuell in erster Linie als Mehrwert für Nutzer*innen gedacht und unterstützt den organischen Traffic sowie die Sichtbarkeit der Plattform. Gleichzeitig sehen wir darin großes strategisches Potenzial über reines Content-Marketing hinaus. Perspektivisch planen wir, diesen Bereich für Kooperationen mit lokalen Partnern wie Cafés, Bars oder Hotels zu öffnen.

Eine Plattform europaweit zu skalieren, kostet Geld und Ressourcen. Wie habt ihr euch bisher finanziert?

Aktuell ist Picturo vollständig eigenfinanziert und damit komplett gebootstrapped. Die Entwicklung der Plattform sowie der Markteintritt in erste Länder wurden aus eigenen Mitteln realisiert. Nun befinden wir uns an einem Punkt, an dem wir gezielt nach strategischen Partnern und Investor*innen suchen, um die nächste Skalierungsstufe zu erreichen. Ziel ist es, gemeinsam schneller zu wachsen und das internationale Potenzial von Picturo voll auszuschöpfen.

Wenn du auf die Zeit seit der Gründung der UG zurückblickst: Was war bisher der wichtigste Meilenstein, bei dem du wusstest: „Okay, das hier funktioniert wirklich“?

Der wichtigste Meilenstein war die Einführung des Abo-Modells. Trotz der Umstellung auf ein kostenpflichtiges Angebot lief das Onboarding ungebrochen weiter und neue Fotograf*innen traten der Plattform bei. In diesem Moment wurde klar, dass Picturo ein echtes Problem löst und einen echten Mehrwert bietet. Die Bereitschaft, für Sichtbarkeit und Reichweite zu bezahlen, hat bestätigt, dass der Bedarf im Markt vorhanden ist. Ab diesem Punkt war klar: Das Modell funktioniert.

Wo siehst du Picturo in drei Jahren?

In drei Jahren ist Picturo in vielen EU-Ländern aktiv und als internationaler Marktplatz für lokale Fotograf*innen etabliert. Gemeinsam mit starken Partnern ist die Plattform breit ausgerollt und für Nutzer*innen die erste Adresse bei der Fotografensuche.

Und last but not least: Welche Tipps würdest du anderen Gründer*innen geben, die gerade am Anfang stehen – vielleicht auch jenen, die nicht in den großen Hubs wie Berlin oder München sitzen?

Der wichtigste Tipp ist, sich konsequent an einem echten Problem zu orientieren und früh mit Nutzer*innen zu sprechen. Der Standort ist dabei zweitrangig – entscheidend sind Fokus, Umsetzungsstärke und Durchhaltevermögen. Gerade außerhalb großer Startup-Hubs kann man oft ruhiger, effizienter und näher am Markt arbeiten. Wichtig ist, früh zu testen, Feedback ernst zu nehmen und das Produkt Schritt für Schritt zu verbessern. Netzwerke, Partnerschaften und digitale Sichtbarkeit sind heute wichtiger als ein physischer Standort.

Hier geht’s zu Picturo

Das Interview führte StartingUp-Chefredakteur Hans Luthardt

Vyoma: Münchner NewSpace-Start-up sichert sich strategischen ESA-Auftrag

Das NewSpace-Unternehmen Vyoma liefert künftig kritische Beobachtungsdaten an die Europäische Weltraumagentur (ESA). Mit den optischen Sensoren des im Januar 2026 gestarteten Satelliten „Flamingo-1“ soll das ESA-Modell zur Erfassung kleinster Weltraumobjekte validiert werden – ein Meilenstein für Europas geostrategische Autonomie in einem umkämpften Milliardenmarkt. Von CEO Stefan Frey wollten wir wissen, wie dieser Ansatz etablierte Radarsysteme schlägt und Europas Souveränität im All sichern hilft.

Der erdnahe Orbit (LEO) wird zunehmend zum Nadelöhr der globalen Infrastruktur. Derzeit umkreisen rund 12.000 aktive Satelliten die Erde – umgeben von einer rasant wachsenden Wolke aus Weltraummüll. Laut aktuellen ESA-Schätzungen befinden sich mittlerweile über 34.000 Objekte von über zehn Zentimetern Größe, etwa 900.000 Objekte zwischen einem und zehn Zentimetern sowie rund 130 Millionen winzige Fragmente unter einem Zentimeter im All. Da diese Trümmer mit zehntausenden Stundenkilometern kreisen, stellen selbst millimetergroße Projektile eine fatale Bedrohung dar. Zur Einschätzung dieser Risiken nutzt die ESA ihr Modell MASTER (Meteoroid And Space debris Terrestrial Environment Reference). Diesem fehlen jedoch verlässliche Daten zu den unzähligen Mikro-Objekten. Genau diese Lücke soll Vyoma nun über das Space Safety Programme (S2P) der ESA schließen.

Radar vs. Optik im Weltraum

Der SSA-Markt (Space Situational Awareness) wird bislang von Systemen dominiert, die auf bodengestütztes Radar setzen. US-Konkurrenten wie LeoLabs betreiben riesige Phased-Array-Radaranlagen, die rund um die Uhr wetterunabhängige Daten zu Entfernung und Geschwindigkeit liefern. Radar hat jedoch ein massives physikalisches Problem: den Signalverlust über Distanz. Da sich die empfangene Leistung umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Entfernung verhält, muss die Sendeleistung für kleinere Rückstrahlflächen exorbitant erhöht werden. Bei Objekten unter 10 Zentimetern Größe stoßen bodengestützte Radaranlagen daher an eine harte physikalische und wirtschaftliche Grenze.

Hier setzt Vyomas Wette an: Statt von der Erde hochzufunken, platziert das Start-up optische Sensoren in rund 510 Kilometern Höhe im Orbit. Diese Kameras erfassen das vom Weltraummüll reflektierte Sonnenlicht. Ohne die störende Erdatmosphäre und den massiven Radar-Signalverlust kann Flamingo-1 theoretisch deutlich kleinere Objekte erfassen als terrestrische Anlagen. „Daten zur Weltraumlageerfassung, die von weltraumgestützten Beobachtern generiert werden, spielen eine wesentliche Rolle beim Schutz bestehender und geplanter Satelliten“, bestätigt Dr. Tim Flohrer, Leiter des Space Debris Office der ESA.

Vyoma-CEO Dr. Stefan Frey differenziert hierbei klar zwischen statistischen Beobachtungen und erfolgreichem Katalogisieren. Für die ESA sei im Rahmen des aktuellen Vertrages Ersteres relevant. Man gehe davon aus, Objekte zu erfassen, die unter der Sichtbarkeitsgrenze kommerzieller Radarsysteme liegen. Da genaue Latenzen in den Modellen schwer vorherzusagen seien, verspreche Vyoma der ESA eine fixe Anzahl an Beobachtungsstunden, auf deren Basis die Bewertung stattfinde.

Für den echten Aufbau eines Katalogs sieht Frey das In-Situ-System ebenfalls im Vorteil: Bei der Katalogisierung müsse man Objekte mit geringer Latenz beobachten; für Kleinstteile sei Vyoma dazu ab sechs Flamingo-Satelliten in der Lage. Während bodengestützte kommerzielle Radarstationen meist Tracking-Systeme mit kleinem Sichtfeld seien und Schwächen bei manövrierenden Satelliten zeigten, eigne sich der Flamingo-Sensor ideal für die großflächige Überwachung. Zudem erlaube der Orbit-Blick eine lückenlose Erfassung auch über Polregionen und Ozeanen – völlig frei von geopolitischen Abhängigkeiten, die am Boden fast unumgänglich wären. Mit den Flamingos trage Vyoma somit zur Souveränität Europas und Deutschlands bei.

Die physikalische Hürde: Streulicht und 24/7-Überwachung

Optische Systeme erfordern, dass das zu beobachtende Objekt von der Sonne angeleuchtet wird. Frey stellt jedoch klar, dass Weltraumkameras entscheidende Vorteile gegenüber bodengestützten Systemen haben, die durch den hellen Himmel stark limitiert sind. Das Streulicht der Atmosphäre sei ab 350 Kilometern Höhe vernachlässigbar, weshalb Vyoma mit jedem Sensor eine fast durchgängige Betriebsdauer erreiche.

Um direktes oder indirekt reflektiertes Sonnenlicht (etwa vom Mond oder den Polarkappen) abzufangen, verfügt Flamingo-1 über eine vierfach ausfahrbare, 1,3 Meter lange Streulichtblende mit tiefschwarzer Innenbeschichtung. Dies erlaubt dem Sensor, unter einen 90-Grad-Winkel zwischen Beobachtungsobjekt und Sonne zu gehen, wodurch der mögliche Beobachtungsbereich auf mehr als eine komplette Hemisphäre anwächst.

Die nominale und patentierte Beobachtungsgeometrie von Vyoma ist leicht von der Sonne abgewandt, um kontinuierlich möglichst viele Objekte zu erfassen. Im Endausbau sollen zwölf Satelliten in einer Bahnebene ein geschlossenes Netzwerk aufspannen. Jedes Objekt muss dieses System zweimal pro Orbit durchqueren, wodurch tieffliegende Objekte beispielsweise alle 45 bis 60 Minuten detektiert werden. Dies reiche aus, um auch manövrierende Objekte nicht aus dem Sichtfeld zu verlieren.

Datenstau im All: Edge Computing als Schlüssel

Dieser Ansatz bringt schwerwiegende Engineering-Herausforderungen mit sich. Während ein Radar-Ping wenige Kilobytes generiert, produziert eine hochauflösende Weltraumkamera rasend schnell Gigabytes an Bildmaterial. Diese Datenmengen müssen an Bord vorverarbeitet und durch das enge Nadelöhr der Satellitenkommunikation zur Erde gefunkt werden. Für automatisierte Ausweichmanöver ist diese Latenz entscheidend.

Frey erklärt, dass die Objekte in der Regel weit entfernt sind und Dutzende Sekunden im Sichtfeld verweilen. Eine Bildrate von einem Hertz reiche daher aus, um die Umlaufbahn abzuschätzen. Diese Daten werden an Bord verlustfrei komprimiert und verschlüsselt. Im Nominalbetrieb besteht alle ein bis zwei Stunden Erdkontakt, für prioritäre Daten alle 20 bis 30 Minuten.

Ziel von Vyoma ist jedoch eine Download-Latenz von unter einer Sekunde. Da optische Übertragungssysteme teuer sind, arbeitet das Start-up bereits für Flamingo-2 daran, die Bildverarbeitung „on the edge“ direkt auf dem Satelliten zu ermöglichen. Damit reicht im nächsten Schritt eine geringere Datenübertragungsrate für eine niedrige Latenz aus. Ab Flamingo-3 werden die Satelliten mit Radios und Antennen ausgestattet, um die verarbeiteten Daten live über andere Satelliten zu streamen.

Europas Datensouveränität und der Dual-Use-Markt

Dass der Zuschlag an ein Münchner Start-up geht, unterstreicht die Reife des süddeutschen Raumfahrt-Ökosystems („Space Valley“) rund um die TU München. Bislang sind europäische Satellitenbetreiber bei der Kollisionswarnung stark auf US-Daten angewiesen. Mit Vyoma agiert die ESA nun als „Anchor Customer“. Das stärkt Europas Souveränität und unterstützt die Zero Debris Charter, die bis 2030 eine neutrale Müllbilanz im All anstrebt.

Für das 40-köpfige Team tickt nun die Uhr. Zwischen Ende 2026 und 2029 sollen die restlichen elf Satelliten ins All gebracht werden. Der Aufbau verschlingt zweistellige Millionenbeträge, wobei Investoren wie Atlantic Labs, Happiness Capital und Safran Corporate Ventures bereits an Bord sind. Dennoch muss Vyoma in einem abgekühlten Venture-Capital-Markt beweisen, dass die Unit Economics stimmen.

Um den hohen Kapitalbedarf zu decken, positioniert sich Vyoma gezielt im Dual-Use-Segment. Frey bestätigt den engen Austausch mit europäischen Weltraumkommandos und nachrichtendienstlichen Entitäten. Da Weltraumüberwachung in der Weltraumstrategie der Bundesregierung seit 2025 hohe Priorität genießt, geht Vyoma von kurzfristigen Datenlieferungsverträgen und mittelfristig dem Verkauf schlüsselfertiger Lösungen aus.

Die Kosten zum Aufbau des Systems sehen sich laut Frey einem enormen Marktpotenzial gegenüber. Da einmalige Entwicklungskosten größtenteils gedeckt sind, führen größere Stückzahlen zu Stückkosten, die Investoren im DeepTech-Bereich „höchstens positiv überraschen“. Die Umsätze aus dem Verteidigungsbereich werden maßgeblich zum Aufbau der Konstellation beitragen. Die komplettierte Konstellation biete schließlich auch kommerziellen Kunden eine garantierte Beobachtungslatenz zu niedrigen Kosten.

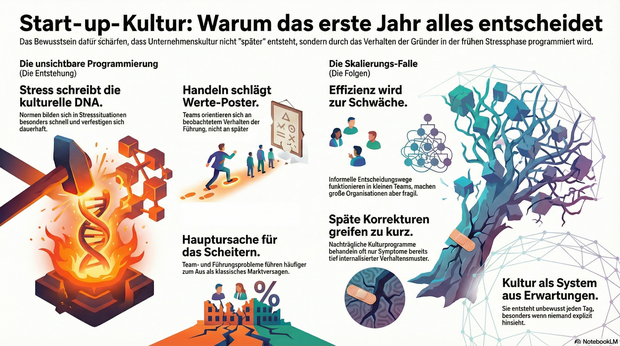

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

10 Mio. Euro Series-A: VoiceLine transformiert den Außendienst mit Sprach-KI

Das 2020 von Dr. Nicolas Höflinger und Sebastian Pinkas gegründete Münchner Start-up VoiceLine hat eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Euro abgeschlossen, um seine Voice-AI-Plattform für Frontline-Teams international zu skalieren.

Angeführt von Alstin Capital und Peak, unterstützt durch Scalehouse Capital, Venture Stars und NAP, setzt das Unternehmen auf ein massives Umsatzwachstum von 1.000 % gegenüber dem Vorjahr.

Fokus auf den „Motor“ der B2B-Wirtschaft

Die Gründer Dr. Nicolas Höflinger und Sebastian Pinkas haben VoiceLine als Lösung für ein zentrales Problem im Arbeitsalltag von Außendienst-Teams positioniert. Während diese Teams oft den Großteil des Tages beim Kunden oder auf Reisen verbringen, bleibt die CRM-Pflege und Dokumentation häufig auf der Strecke oder wird auf den späten Abend verschoben. Dies führt zu unvollständigen Berichten und dem Verlust wertvoller Marktinformationen. VoiceLine löst dies mit einem KI-Assistenten, der Sprachnotizen direkt in strukturierte CRM-Einträge, Besuchsberichte und Folgeaufgaben überführt.

Messbare Ergebnisse bei Industrie-Größen

Dass der technologische Ansatz funktioniert, belegen die Zahlen bei namhaften Kunden wie DACHSER, ABB, Knauf und KSB. Laut Unternehmensangaben sparen Vertriebsmitarbeiter durch die Lösung rund fünf Stunden pro Woche an administrativem Aufwand ein. Die Datenqualität aus dem Feld steigt um bis zu 400 %, während die Implementierung durch eine proprietäre Engine oft innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist. Andreas Schenk, Partner bei Alstin Capital, betont, dass VoiceLine Sprach-KI damit zum echten „Produktivitäts-Hebel“ für mobile Teams macht.

Strategische Expansion und massives Team-Wachstum

Mit dem frischen Kapital plant VoiceLine, die Mitarbeiterzahl am Hauptsitz in München noch in diesem Jahr mehr als zu verdoppeln. Neben der internationalen Expansion soll der Fokus verstärkt auf Branchen wie Pharma, Medtech sowie Versicherungen und Finanzdienstleistungen ausgeweitet werden. CEO Nicolas Höflinger sieht in der Series-A den entscheidenden Meilenstein, um VoiceLine europaweit als Standard-Schnittstelle für Frontline-Organisationen zu etablieren.

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

Series A: 6,5 Mio. Euro für den „KI-Mitarbeiter“ von happyhotel

Das 2019 gegründete TravelTech happyhotel wandelt sich vom reinen Software-Anbieter zum Entwickler von KI-Agenten. Doch der Schritt zum autonomen „Hotel-Autopiloten“ birgt auch technische und psychologische Hürden.

Wer heute ein mittelständisches Hotel führt, hat oft zwei Probleme: Die Kosten steigen, und für komplexe Aufgaben wie die dynamische Preisgestaltung (Revenue Management) fehlt schlicht das Personal. Genau hier setzt die 2019 gegründete happyhotel GmbH an, die nun den Abschluss ihrer Series-A-Finanzierungsrunde über 6,5 Millionen Euro bekanntgegeben hat.

Angeführt wird die Runde vom VC Reimann Investors, unterstützt von den Bestandsinvestoren wie dem Start-up BW Innovation Fonds (MBG), seed + speed Ventures und dem Family Office Wecken & Cie.

Der USP: Autopilot statt Cockpit

Der Markt für Revenue-Management-Software ist voll: Platzhirsche wie IDeaS oder Duetto bedienen die großen Ketten, Herausforderer wie RoomPriceGenie buhlen um die Kleinen. Doch happyhotel will sich mit einem radikalen Versprechen abheben: Weg vom „Tool“, das bedient werden muss, hin zum autonomen KI-Agenten.

„Wir bauen unser System nicht für den Revenue Manager – wir automatisieren die Aufgaben eines Revenue Managers“, erklärt CEO Rafael Weißmüller. Für unabhängige Hotels, die sich keine teuren Spezialisten leisten können, wird die Software so quasi zum digitalen Mitarbeiter, der Preise in Echtzeit anpasst – ein Ansatz, der in Zeiten des Personalmangels bei Investor*innen extrem gut verfängt.

Gründer-Team mit „Stallgeruch“ und Exit-Erfahrung

Dass die Runde in einem schwierigen Marktumfeld zustande kam, dürfte auch am Setup des Gründerteams liegen, das die klassische Branchen-Expertise mit Skalierungswissen vereint:

- Sebastian Kuhnhardt kommt selbst aus einer Hoteliersfamilie und entwickelte die Ur-Idee aus dem Frust über die Zettelwirtschaft im elterlichen Betrieb.

- Rafael Weißmüller bringt die SaaS-Erfahrung mit: Er war früherer Mitarbeiter bei sevDesk, dem Offenburger Vorzeige-Start-up, das zeigte, wie man Büro-Software für KMUs massentauglich macht.

- Marius Müller liefert als Wirtschaftsinformatiker das technische Fundament.

Expansion und Realitätscheck

Aktuell steuert das System bereits über 50.000 Hotelzimmer in 12 Ländern und optimiert nach eigenen Angaben ein Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro. Mit dem frischen Kapital soll nun die Expansion in Europa forciert werden.

Dennoch bleiben Herausforderungen: Der Markt der Hotel-Technologie ist berüchtigt für seine fragmentierte Landschaft aus veralteten Verwaltungssystemen (PMS). Der Erfolg des KI-Agenten wird maßgeblich davon abhängen, wie reibungslos happyhotel die Schnittstellen zu diesen Altsystemen managt. Zudem müssen die Gründer eine psychologische Hürde nehmen: Hoteliers dazu zu bringen, die Kontrolle über ihre wichtigste Stellschraube – den Preis – vollends an eine „Black Box“ abzugeben, erfordert großes Vertrauen.

Dass dieses Vertrauen noch wachsen muss, zeigt auch das aktuelle Modell: Noch agiert die KI nicht völlig allein. Ein internes Team aus menschlichen Revenue-Expert*innen unterstützt das System weiterhin bei strategischen Fragen – der Weg vom Copiloten zum echten Autopiloten ist also auch bei happyhotel ein schrittweiser Prozess.

Milliarden-Coup für Dresdner BioTech: Seamless Therapeutics gewinnt Pharma-Riese Eli Lilly als Partner

Das 2022 gegründete TU-Dresden-Spin-off Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen. Jetzt hat das BioTech eine Forschungskooperation mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly vereinbart. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar – wir erklären, was hinter der Summe und der Technologie steckt.

Dass universitäre Spitzenforschung der Treibstoff für wirtschaftlichen Erfolg sein kann, beweist aktuell eine Meldung aus Dresden. Die Seamless Therapeutics GmbH, eine erst 2022 gegründete Ausgründung der Technischen Universität Dresden (TUD), spielt ab sofort in der Champions League der Biotechnologie mit. Mit Eli Lilly konnte eines der weltweit forschungsstärksten Pharmaunternehmen – bekannt u.a. für Durchbrüche in der Diabetes- und Adipositas-Behandlung – als strategischer Partner gewonnen werden.

Der Deal: Mehr als nur eine Schlagzeile

Die Dimensionen der Vereinbarung lassen aufhorchen: Der Kooperationsvertrag beziffert sich auf einen Wert von bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar. Doch wie ist eine solche Summe für ein junges Start-up einzuordnen?

In der BioTech-Branche sind solche Verträge oft als sogenannte Bio-Bucks strukturiert. Das bedeutet: Die Milliarde liegt nicht sofort als Koffer voller Geld auf dem Tisch. Der Deal setzt sich in der Regel aus einer substanziellen Sofortzahlung (Upfront Payment) zum Start der Forschung und weiteren, weitaus größeren Teilzahlungen zusammen. Diese fließen erfolgsabhängig, sobald das Startup definierte Meilensteine erreicht – etwa den erfolgreichen Abschluss klinischer Studienphasen oder die Marktzulassung.

Die Technik: Warum Lilly so früh einsteigt

Dass ein Gigant wie Eli Lilly so früh in ein Start-up investiert, liegt an der disruptiven Technologie der Dresdner. Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen.

Während bekannte Verfahren wie die „Genschere“ CRISPR-Cas oft darauf basieren, die DNA-Stränge komplett zu durchtrennen (Doppelstrangbruch) – was zu ungewollten Fehlern bei der zelleigenen Reparatur führen kann –, gehen die Dresdner einen anderen Weg. Sie nutzen sogenannte Designer-Rekombinasen.

Vereinfacht gesagt arbeitet ihre Technologie nicht wie eine grobe Schere, sondern wie ein präzises „Suchen & Ersetzen“-Werkzeug. Sie können genetische „Schreibfehler“ direkt im Erbgut korrigieren, ohne die riskanten Brüche in der Doppelhelix zu erzeugen. Dieser Ansatz ist namensgebend („Seamless“ = nahtlos) und gilt als deutlich sicherer für die Anwendung am Menschen. Ein erstes konkretes Ziel der Kooperation ist die Bekämpfung von genetisch bedingtem Hörverlust.

Die Köpfe: Ein Team auf Expansionskurs

Hinter diesem technologischen Durchbruch steht kein anonymes Labor, sondern ein jahrelang eingespieltes Gründerteam aus der TUD. Den wissenschaftlichen Nukleus bildete die Forschungsgruppe von Prof. Frank Buchholz (Professor für Medizinische Systembiologie). Zusammen mit ihm trieben vor allem Dr. Felix Lansing, der heute als Chief Scientific Officer (CSO) die technologische Vision verantwortet, und Dr. Anne-Kristin Heninger (Head of Operations) die Entwicklung zur Marktreife voran. Komplettiert wurde das Gründungsteam durch Dr. Teresa Rojo Romanos und Dr. Maciej Paszkowski-Rogacz.

Dass Seamless Therapeutics den globalen Durchbruch ernst meint, zeigt auch eine strategische Personalie aus dem April 2024: Um die Brücke in den entscheidenden US-Markt zu schlagen, holte man den Branchenveteranen Dr. Albert Seymour als neuen CEO an Bord. Während Seymour die internationale Skalierung vorantreibt, sichern die Gründer weiterhin die technologische DNA des Unternehmens. „Die Zusammenarbeit mit Eli Lilly ist eine Bestätigung für unsere Gen-Editierungsplattform und ihr krankheitsmodifizierendes Potenzial“, erklärt Prof. Buchholz.

Der Standort: Wie aus Forschung Business wird

Der Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis eines funktionierenden Transfer-Ökosystems. Das Startup wurde seit den frühen Phasen intensiv unterstützt durch TUD|excite, das Excellence Center for Innovation der TU Dresden, sowie durch SaxoCell, das sächsische Zukunftscluster für Präzisionstherapie. Prof. Ursula M. Staudinger, Rektorin der TUD, sieht in dem Deal eine Blaupause für den deutschen Innovationsstandort: „Das Investitionsvolumen unterstreicht eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie [...] Zugleich zeigt dieser Meilenstein, wie konsequent und erfolgreich die TUD den Transfergedanken lebt.“

Für Seamless Therapeutics beginnt nun die Arbeit, die rekombinase-basierte Technologie gemeinsam mit Eli Lilly durch die anspruchsvollen Phasen der Medikamentenentwicklung zu bringen – mit einem Team, das wissenschaftliche Exzellenz nun mit internationaler Management-Erfahrung verbindet.

4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung für nuuEnergy

Das Münchner EnergyTech nuuEnergy sichert sich erneut frisches Kapital, um seine regionalen Installations-Hubs auszubauen. Das Start-up setzt auf eine Kombination aus eigenen Handwerksbetrieben und digitalen Prozessen – ein Ansatz, über den StartingUp bereits früh berichtete.

Das Ende 2023 gegründete Start-up nuuEnergy hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,3 Millionen Euro abgeschlossen. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir über den ersten großen Finanzierungserfolg der Münchner berichtet. Angeführt wird die aktuelle Runde nun von Amberra, dem Corporate-Venture-Arm der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Zu den weiteren Geldgebern gehören EnjoyVenture sowie die Bestandsinvestoren High-Tech Gründerfonds (HTGF), Vireo Ventures, better ventures und Bynd Venture Capital.

Marktlücke zwischen Konzern und Handwerk

Trotz einer spürbaren Delle im Absatzmarkt für Wärmepumpen im Jahr 2024 wächst der Sektor langfristig zweistellig. Die Herausforderung liegt oft nicht mehr in der Technologie selbst, sondern in der Umsetzung: Fachkräftemangel und ineffiziente Abläufe bremsen die Installation. Genau hier positioniert sich nuuEnergy als Bindeglied zwischen traditionellen Handwerksbetrieben und rein digitalen „Neo-Installern“.

Das Geschäftsmodell basiert auf dem Aufbau eigener regionaler Fachhandwerksbetriebe, sogenannter „Hubs“. Diese sind derzeit in den Großräumen München, Hamburg und Köln aktiv und decken einen Radius von rund 1,5 Stunden ab. Ergänzend arbeitet das Start-up in einigen Regionen mit Partnerbetrieben zusammen.

Digitalisierung trifft auf Meisterpflicht

Während die Installation vor Ort durch festangestellte Meister und Monteure erfolgt, setzt nuuEnergy im Hintergrund auf die vollständige Digitalisierung der Planungsprozesse. Spezialisierte Systemplaner erstellen individuelle technische Konzepte, um die Effizienz der Heizsysteme zu maximieren. Neben der Planung und Installation generiert das Unternehmen Umsätze durch langfristige Wartungsverträge sowie Zusatzangebote wie Wasserenthärtungsanlagen oder Energieberatung.

Nach Angaben des Unternehmens konnte der Umsatz von 2024 auf 2025 verfünffacht werden. Für das Jahr 2026 plant das Gründerteam um Tobias Klug und Julia Rafschneider die Umsetzung von Projekten im hohen dreistelligen Bereich.

Strategische Investoren an Bord

Mit dem frischen Kapital soll die Expansion der regionalen Betriebe vorangetrieben und die Prozesskette weiter digitalisiert werden. Der Einstieg von Amberra ist dabei strategisch relevant: Durch die Nähe zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe erhält das Start-up potenziellen Zugang zu einem riesigen Kundennetzwerk der Volks- und Raiffeisenbanken, die Immobilienbesitzer oft auch bei Finanzierungsfragen zur energetischen Sanierung begleiten.

„Dem Team geht es nicht um digitalen Vertrieb, sondern um echte, langfristige Innovation bei Handwerk und Technik“, kommentiert Gerrit Gnisa, Investment Manager bei EnjoyVenture, die Entscheidung für das Investment. Auch der HTGF sieht in dem hybriden Ansatz aus skalierbarer Tech-Plattform und lokalem Handwerk einen entscheidenden Hebel, um den Wärmepumpen-Hochlauf trotz Fachkräftemangel zu bewältigen.

From Lab to Launch

Wie Start-ups Forschung in Wirkung und Wachstum übersetzen: So gelingt Life-Sciences-Start-ups die Series A.

Life Sciences gehören zu den spannendsten, aber auch anspruchsvollsten Bereichen für Wachstumskapital. Kaum ein Sektor verbindet wissenschaftliche Exzellenz so direkt mit gesellschaftlichem Nutzen und gleichzeitig mit langen Entwicklungszyklen, hohen Kosten und komplexen regulatorischen Anforderungen. Genau diese Mischung macht den Weg vom Forschungslabor bis zum Series A-Deal so herausfordernd – und sie erklärt, warum Impact-Investoren hier besonders genau hinschauen.

Hervorragende Technologien werden nicht automatisch zu einer überzeugenden Investmentstory. Entscheidend ist, ob ein Start-up den Sprung von der wissenschaftlichen Idee zur skalierbaren Wertschöpfung schafft. Wer Series A-Kapital aufnehmen will, muss zeigen, dass aus Forschung ein Produkt werden kann, aus einem Produkt ein Markt und aus einem Markt ein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Wissenschaft allein reicht nicht: Der Forschungsansatz muss investierbar werden

Viele Life Sciences-Start-ups starten mit einem starken technologischen Fundament. Die wissenschaftliche Tiefe ist oft beeindruckend, ebenso wie die Expertise im Team. Für Investoren ist das jedoch nur der Ausgangspunkt. Series A-Investoren erwarten einen realistischen Anwendungskontext und ein skalierbares Businessmodell mit klarer Exitstrategie. Damit verändern sich die entscheidenden Fragen im Unternehmen und auch die Teamanforderungen. Wie stabil ist die Datenlage? Wie groß ist der adressierbare Markt? Wie robust ist das Verfahren außerhalb idealer Laborbedingungen? Ist die Patentlage verteidigbar? Wie ist das Wettbewerbsumfeld strukturiert – und welche Schritte (inkl. Regulatorik und Kapitalbedarf) sind nötig, um ein marktfähiges Produkt zu schaffen? Je klarer ein Start-up diesen Übergang strukturieren und belegen kann, desto eher entsteht Vertrauen beim Investor: Denn die Series A ist oft der Zeitpunkt, an dem Investoren das hohe Risiko eines Life Sciences-Start-ups anhand seines Kommerzialisierungspotenzials genauer beurteilen. Detaillierte Informationen zu Entwicklungszeit, Kapitalbedarf, Regulatorik sowie Marktzugang, Exitoptionen und die richtige Equity Story werden zu entscheidenden Faktoren für ein Series A-Start-up.

Impact ist kein Buzzword: Wirkung muss messbar und plausibel sein

Impact-Investoren investieren nicht nur in Rendite, sondern auch in Wirkung. Gerade in den Life Sciences kann Impact sehr konkret sein, etwa durch bessere Diagnostik, effizientere Therapien, schnellere Entwicklungspfade oder niedrigere Kosten im Gesundheitssystem – oder auch eine erste neue Therapieoption für bestimmte Indikationen. Impact muss verständlich, messbar und realistisch hergeleitet werden. Viele Start-ups formulieren ihren Impact zu allgemein. Am meisten Erfolg verspricht eine klare, fokussierte Wirkungskette. Welches Problem wird gelöst? Für welche Patientengruppe oder welches Versorgungssystem? Welche Outcomes verbessern sich tatsächlich? Und welche Evidenz spricht dafür, dass diese Wirkung erreichbar ist? Gibt es kompetitive Therapien oder Diagnostika, wie strukturiert sich der Preis, und vor allem: Gibt es eine (teilweise) Erstattung der Versicherungen? Wer Impact so darstellt, dass er nicht nur emotional, sondern auch ökonomisch und klinisch nachvollziehbar wird, schafft einen echten Vorteil im Fundraising.

Der Weg zur Series A: Strategie schlägt Hoffnung

Series A-Kapital ist nicht einfach „mehr Geld“. Es markiert einen Strategiewechsel. In dieser Phase wollen Investoren sehen, dass ein Start-up seinen Entwicklungsplan realistisch strukturiert, die Risiken kennt und einen klaren Pfad zur Kommerzialisierung aufzeigen kann. Dazu gehören belastbare Meilensteine, ein sauberer Finanzierungsplan und eine klare Priorisierung. Welche Daten müssen bis wann vorliegen? Welche regulatorischen Schritte sind kritisch? Welche Partnerschaften sind erforderlich, um Zeit und Kosten zu reduzieren und sich strategisch zu platzieren? Und wie sieht der Plan aus, wenn einzelne Annahmen nicht eintreten? Ein überzeugender Series A-Case zeigt nicht nur das Best Case-Szenario, sondern auch professionelles Risikomanagement – denn Investoren wissen, dass im Life Sciences-Umfeld nicht alles planbar ist. Umso wichtiger ist ein strukturierter, realistischer Ansatz.

Team, Governance und Umsetzungskraft: Investoren investieren in Führung