Aktuelle Events

Das AGB-ABC

Was alles in den AGB geregelt sein sollte

Autor: Dr. Babette GäbhardWas sind Allgemeine Geschäftsbedingungen, wie werden sie wirksam Bestandteil einer vertraglichen Beziehung und was kann und sollte darin geregelt sein? Hier lesen Sie die Antworten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind für eine Vielzahl von Verträgen vor-formulierte Vertragsbedingungen, die eine Partei – der sogenannte Verwender der Klauseln – der anderen Partei beim Abschluss eines Vertrages auferlegt. Die Bedingungen können entweder im Vertragstext enthalten sein – man spricht dann von der Verwendung von Musterverträgen –, als meist kleingedrucktes Klauselwerk auf der Vertragsrückseite aufgedruckt sein oder vollständig gesondert vorliegen. Geregelt ist das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den §§ 305 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Einbeziehung von AGB

Legt man dem Kunden einen vorformulierten Mustervertrag vor, den er unterhalb des Gesamttextes unterschreibt, ist die Einbeziehung der oberhalb der Unterschrift des Kunden stehenden Klauseln erfolgt. Schwieriger wird es, wenn die AGB auf der Rückseite des Vertrages stehen oder vollständig gesondert (z.B. auf Flyern) im Geschäft ausliegen oder aufgehängt sind.

Hier gilt: Gegenüber einem Verbraucher im Sinne von § 13 BGB werden die AGB des Unternehmers nach § 305 Absatz 2 BGB u.a. nur dann Bestandteil des Vertrages zwischen den Vertragsparteien, wenn der Verwender vor dem Vertragsschluss ausdrücklich durch einen deutlichen sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses darauf hinweist und dem Kunden die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung des Kunden berücksichtigt, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen.

Dritte Voraussetzung ist, dass der Kunde sich mit der Geltung der AGB einverstanden erklärt. Für AGB zwischen Unternehmern im Sinne von § 14 BGB bedarf es gemäß § 310 Absatz 1 BGB nur einer stillschweigenden Willensübereinstimmung, die dann angenommen wird, wenn die AGB übersendet oder übergeben werden und der Unternehmer, dem gegenüber die AGB verwendet werden, der Geltung der AGB nicht widerspricht. Aus Beweissicherungsgründen lassen sich viele Verwender auch von Unternehmern die ausdrückliche Zustimmung zu ihren AGB geben.

Sichern Sie sich schriftlich ab!

Bei AGB gilt der sogenannte Vorrang der Individualabrede, d.h.: AGB gelten nur in dem Umfang, in dem nicht eine individuelle Absprache der Parteien, also eine ausdrückliche Abstimmung über bestimmte Vertragspunkte, stattgefunden hat, vergleiche § 305 b BGB. Es empfiehlt sich, aus Beweissicherungsgründen individuelle Absprachen immer schriftlich auf dem Vertragsdokument festzuhalten.

Wirksamkeitsvoraussetzungen

Der Gesetzgeber hat zum Schutz von Verbrauchern und in erweitertem Umfang auch von Unternehmern klare Regelungen in den §§ 305 ff BGB aufgestellt, die man die sogenannte Klauselkontrolle nennt. Danach gibt es Generalklauseln, gegen die nicht verstoßen werden darf, sowie ferner konkrete einzelthemenbezogene Grenzziehungen. So dürfen Klauseln gemäß § 305 c BGB nicht "überraschend" sein und gemäß § 307 BGB den Kunden "nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen".

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die AGB unklar oder unverständlich sind oder wenn in wesentliche Rechte und Pflichten klassischer Verträge so eingegriffen wird, dass die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist. In den §§ 308 und 309 sind die Spezialklauseln enthalten. Sie betreffen eine Vielzahl gesetzlicher und vertraglicher Hauptthemen. Im Bereich der Gewährleistung von einem Verkaufsunternehmen für die verkaufte Ware sind beispielsweise folgende Grenzen gezogen: Die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen können im Verhältnis zu Verbrauchern nur in sehr geringem Umfang eingeschränkt werden.

Einschränkungen sind möglich unter Berücksichtigung von Art und Anfälligkeit der Ware (z.B. Verderblichkeit, Hygieneschutz etc.). Günstiger sieht es aus im Bereich der Einschränkungsmöglichkeiten der Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz. Zwar darf die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder die Haftung für Vorsatz sowie für Personenschäden nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Es können jedoch unter sorgfältiger Berücksichtigung der Rechtsprechungsgrundsätze des Bundesgerichtshofes die Haftung im Bereich von mittlerer und einfacher Fahrlässigkeit, die Haftung im Bereich von Nebenpflichten, die Haftung bei Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen und die Haftung für Mangelfolgeschäden, insbesondere immaterielle Schäden, begrenzt werden.

Recht für Gründer*innen: Vorsicht bei Minijobber*innen auf Abruf

Was bei der Beschäftigung von Minijobber*innen zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird.

In zahlreichen Branchen werden Minijobber gern auf Abruf beschäftigt, um die Flexibilität zu wahren. Insbesondere die Gastronomie und Saisonbetriebe profitieren von Beschäftigten, die je nach Arbeitsanfall tätig sind. Was hierbei zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird, erklärt Tanja Eigner, Rentenberaterin bei Ecovis in Bad Kohlgrub.

Was gilt für Arbeit auf Abruf?

Bei Arbeit auf Abruf erbringt der/die Arbeitnehmende Arbeitsleistungen, deren Umfang vom Arbeitsanfall und auf einseitige Anweisung des Arbeitgebenden beruht. Wer Minijobber*innen auf Abruf beschäftigt, muss die arbeitsrechtlichen Vorschriften beachten: Wenn im Minijob keine wöchentliche Arbeitszeit festgelegt wurde, gilt nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 20 Stunden.

Wann Arbeitgebende einen Phantomlohn zahlen müssen

Selbst wenn Minijobber*innen weniger als 20 Stunden gearbeitet haben, besteht dennoch für 20 Stunden am Ende des Monats ein Vergütungsanspruch (Phantomlohn). Arbeitet also ein(e) Minijobber*in auf Abruf ohne entsprechende Vereinbarung beispielsweise nur acht Stunden pro Woche, muss der Arbeitgebende dennoch 20 Stunden vergüten. Dieser Phantomlohn ist auch die Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Dadurch kann die Minijobgrenze schnell überschritten werden. Die Folge: Arbeitgeber*innen können ihre Arbeitnehmenden nicht mehr als Minijobber beschäftigen. Stattdessen sind sie bei der Krankenkasse als sozialversicherungspflichtig zu melden.

Die aktuelle Mindestlohngrenze

Damit das Arbeitsentgelt unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze (556 Euro monatlich für 2025) liegt, können Arbeitgebende und Arbeitnehmende unter Zahlung des Mindestlohns maximal eine monatliche Arbeitszeit von 43,37 Stunden vereinbaren. Wöchentlich wäre dies eine Arbeitszeit von maximal zehn Stunden. Höhere Stundenlöhne bedeuten folglich eine monatlich geringere Arbeitszeit.

Worauf Arbeitgebende achten sollten

Arbeitgebenden wird daher dringend empfohlen, die Arbeitsverträge zu kontrollieren und die Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit schriftlich in einer Abrufvereinbarung festzuhalten. Diese muss auch eine Mindest- oder Höchstarbeitszeit enthalten. Je nach vereinbarter Grenze darf der/die Minijobber*in die Mindestarbeitszeit um nicht mehr als 25 Prozent überschreiten und die Höchstarbeitszeit um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die Deutsche Rentenversicherung führt alle vier Jahre eine Betriebsprüfung durch. Wer die wöchentliche Arbeitszeit nicht festhält, muss möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.

Alternative: Arbeitszeitkonto

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, ein Arbeitszeitkonto zu vereinbaren. In diesem Fall erhält der/die Arbeitnehmende ein vertraglich vereinbartes, monatlich gleichbleibendes Arbeitsentgelt. Je nach Bedarf kann der/die Minijobber*in unterschiedlich viele Stunden im Monat arbeiten und sammelt dabei Plus- oder Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto. Diese müssen die Minijobber*innen innerhalb eines vereinbarten Zeitraums ausgleichen. Aber auch hier sind wichtige Regelungen zu beachten. Es wird daher immer empfohlen, das Thema mit einem/einer Sozialversicherungsexpert*in zu besprechen.

Stellenausschreibung – so entgehen Sie der Diskriminierungsfalle

Wer bei der Formulierung einer Stellenausschreibung nicht wirklich gut aufpasst, verstößt schnell gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und muss mit einer Klage wegen Diskriminierung rechnen. Das kann letztlich teuer werden. Hier lesen Sie, worauf es bei einer rechtssicheren Stellenausschreibung ankommt.

Was ist eigentlich das AGG?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als Verhinderungsgesetz vor allem von geschlechts- und sexualbezogenen arbeitsrechtlichen Benachteiligungs- und Belästigungsverboten anzusehen. Ziel des AGG ist es Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen (vgl. § 1 AGG).

Für wen gilt das AGG?

Kurz: Es gilt für alle Beschäftigten. Konkret verbietet das AGG Benachteiligungen aller Beschäftigten. Dazu gehören gem. § 6 Abs. 1 S. 1 AGG folgende Personengruppen:

- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

- die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sowie

- arbeitnehmerähnliche Personen.

- Als Beschäftigte gem. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG gelten aber auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis.

Was hat das AGG mit einer Stellenausschreibung zu tun?

Leider eine ganze Menge! Im Gerichtsalltag machen die Klagen mit Fällen des Diskriminierungsvorwurfes in Stellenausschreibungen den größten Teil der AGG-Gerichtsverfahren aus.

Wie sensibilisiert sind Sie?

Würden Sie über die nachstehenden Formulierungen stolpern?

„suchen wir einen Verkäufer …“, „suchen wir eine Steuerberaterin …“, „dann sind Sie unser Mann …“, „dann sind Sie der ideale Kandidat“, „Vollzeitstelle“

O.k. Das war einfach. Die Formulierungen sind allesamt nicht geschlechtsneutral! Und ja, das gilt auch für die Vollzeitstelle. Diese Formulierung impliziert nämlich nach Ansicht der Gerichte eine mittelbare Benachteiligung insbesondere von Frauen.

Daher beachten Sie immer: Eignet sich der Arbeitsplatz für Teilzeit, sind Sie verpflichtet, ihn auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben (§ 7 I TzBfG).

Wie sieht es mit den nachstehenden Formulierungen aus? Würde man die in Ihren Stellenanzeigen lesen?

„langjährige Berufserfahrung“, „jung und dynamisch“, „für unser junges Team“, „Sie sind körperlich belastbar …“, „mobil“, „geistig flexibel“, „Muttersprache Deutsch“

Richtig! Diese Formulierungen sind allesamt problematisch.

Worauf sollten Sie also achten?

Achten Sie auf Neutralität! Jede Art von Floskeln kann schnell zum Problem werden.

Die Rechtsprechung befasst sich in Fällen mit fehlerhaften Stellenausschreibungen am häufigsten mit Indizien, die eine Diskriminierung wegen des Alters nahelegen. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Selten liest man heutzutage noch Stellenausschreibungen, die nicht geschlechtsneutral formuliert sind und auch Indizien für Diskriminierungen wegen der Religion und der ethnischen Herkunft sind eher die Ausnahme. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie einfach alles weglassen, was nicht direkt mit der Qualifikation und den gewünschten Eigenschaften des Bewerbers zu tun hat. Sogar bei den gewünschten Eigenschaften sollten Sie sich eher bedeckt halten, weil die Formulierung „jung und dynamisch“ bereits Rückschlüsse auf eine Alterdiskriminierung zulässt.

Welche Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden?

- Formulieren Sie immer geschlechtsneutral, also keinen Geschäftsführer sondern mindestens einen Geschäftsführer w/m suchen.

- Bitten Sie um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und nicht um ein Lichtbild.

- Setzen Sie eine für die Position angemessene Berufserfahrung voraus und suchen Sie weder einen Berufsanfänger noch jemanden mit langjähriger Berufserfahrung.

- Erwarten Sie sehr gute Deutschkenntnisse, aber nicht Deutsch als Muttersprache.

- Beschreiben Sie die Tätigkeit spezifisch und nicht die körperlichen bzw. geistigen Anforderungen an den Bewerber.

Wie teuer kann eine Diskriminierung werden?

Dem vermeintlich Diskriminierten kann bis zu drei Bruttomonatsgehälter Schadensersatz zugesprochen werden. Geld, das Sie sicher besser verwenden können. Hinzu kommen hier ja dann auch noch Anwalts- und Gerichtskosten.

Was können Sie tun, wenn Sie verklagt werden?

Ist eine Benachteiligung wegen einer problematischen Formulierung in einer Stellenanzeige zu vermuten, müssen Sie als das ausschreibende Unternehmen nachweisen, dass die betroffene Person nicht tatsächlich benachteiligt worden ist, ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre Religion also bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hierbei müssen Sie sich gegebenenfalls vom Gericht in die Karten sehen lassen. Sie müssen auf jeden Fall nachweisen können, dass Sie eine sachlich begründete Entscheidung getroffen haben. Ihre Behauptung allein wird dabei allerdings nicht genügen. Haben Sie eine „junge und dynamische“ Person gesucht und einen 45-Jährigen mit entsprechenden Qualifikationen nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dürfte es eng werden.

Insidertipp

Lassen Sie sich nicht erwischen! Sie dürfen ja einstellen, wen Sie wollen. Kein Mensch kann und darf Sie zwingen, jemanden einzustellen, den Sie nicht haben möchten. Formulieren Sie Ihre Stellenanzeige demzufolge absolut neutral und sieben Sie im weiteren Verfahren alles aus, was Sie nicht haben wollen. Beabsichtigen Sie eher die Einstellung einer Frau als die eines Mannes, dann laden Sie einfach nur die weiblichen Bewerber ein. Solange Sie in der Stellenanzeige kein Diskriminierungsindiz geliefert haben, ist das völlig unschädlich.

Die Autorin: Elishewa Patterson-Baysal ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Online-ArbeitsrechtsAkademie.

Gleiches Recht für alle

Obwohl es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bereits lange gibt, wissen die wenigsten, was es damit alles auf sich hat. Und das kann sehr teuer werden. Was Sie als Arbeitgeber über das Gesetz wissen sollten.

Während Regelungen für Diskriminierungsverbote früher verstreut in verschiedenen Vorschriften und Gesetzen zu finden waren, hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine einheitliche gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin ist sowohl der Anspruch auf Entschädigung als auch der auf Schadensersatz erstmals klar geregelt. Zur Anwendung kommt das Gesetz immer dann, wenn eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Bewerbern, Mitarbeitern oder auch von Kunden vorliegt bzw. vermutet wird. Relevant wird das AGG für Gründer spätestens dann, wenn der erste (freie) Mitarbeiter eingestellt werden soll und eine Stellenausschreibung zu formulieren ist.

Was untersagt das AGG?

Per Gesetz verboten sind nicht nur belästigende Verhaltensweisen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung, sondern auch jede Art von unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung. Unter einer unmittelbaren Benachteiligung ist zu verstehen, dass eine Person aufgrund der im AGG genannten Kriterien schlechter behandelt wird als eine andere und daher beispielsweise nicht eingestellt wird. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Vorschriften oder Verfahren im Unternehmen eine Person ohne sachliche Rechtfertigung benachteiligen. Was heißt das?

AGG-sichere Stellenanzeigen

Wer in einer Stellenanzeige „einen persönlichen Assistenten“ oder eine „junge Aushilfe“ sucht, begibt sich bereits auf dünnes Eis. Denn diese geschlechts- oder altersbezogenen Formulierungen sind unzulässig. Ernsthaft an der Stelle interessierte Bewerber können die Stellenausschreibung als Indiz für eine Diskriminierung sehen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Nichteinstellung eine Entschädigung verlangen. Diese liegt im Ermessen des Arbeitsgerichts und ist nur für den Fall auf bis zu drei Monatsgehälter gedeckelt, dass der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Zwar lässt sich aus einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kein Beschäftigungsverhältnis begründen, dennoch lohnt sich die bewusste Formulierung von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Geschlechtsneutral muss dabei nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleingedruckte formuliert sein.

Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie die im Job zu erledigenden Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und keine detaillierten Anforderungen formulieren. Gefährlich können selbst Formulierungen wie „stresserprobt“ oder „belastbar“ sein, da diese möglicherweise behinderte Bewerber ausschließen.

EU-U.S. Privacy Shield ist ungültig - und nun?

Aus für Google, Facebook & Co. nach dem EuGH-Urteil „Schrems II“? Welche Auswirkungen das EuGH-Urteil auf die Nutzung von US-Tools und die Gestaltung deiner Online-Angebote wirklich hat.

In einer viel beachteten Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof am 16. Juli 2020 das sog. EU-U.S. Privacy Shield für ungültig erklärt. Was bedeutet das in der Praxis? Nach manchen Äußerungen der Datenschutzaufsichtsbehörden müssen jetzt alle Übermittlungen personenbezogener Daten in die USA gestoppt werden. Sofort. Das wäre das Ende für die Einbindung von Google Tools, die unternehmerische Nutzung von Facebook oder auch von Service Tools wie Salesforce, Monday u.v.m. Aber ist die Lage wirklich so ernst?

Im Unternehmensalltag sind die helfenden digitalen Tools kaum noch wegzudenken, das CRM-System bis hin zur Reisebuchung oder Projektmanagement ist selbstredend digital. In den unternehmerischen Online-Angeboten sind etliche Tools von Drittanbietern eingebunden, Google analysiert die Website-Nutzung, der Facebook-Zählpixel hilft bei passgenauer Werbung und Vimeo garantiert das optimale Bewegtbild-Erlebnis.

Etliche dieser Tools werden dabei von US-Unternehmen bereitgestellt. Auf alle diese Tools hat das EuGH-Urteil vom 16. Juli 2020 daher ganz erhebliche Auswirkungen.

Warum?

Wenn ein Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet, muss es sicherstellen, dass das datenschutzkonform erfolgt. Dafür braucht es auf erster Stufe zunächst eine Erlaubnis, diese Daten überhaupt zu verarbeiten. Wenn die Daten den Europäischen Wirtschaftsraum verlassen (also etwa auf Servern gespeichert werden, die in den USA stehen), muss das Unternehmen auf zweiter Stufe zusätzlich noch absichern, dass in dem Zielland auch ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Um diese zweite Stufe dreht sich das EuGH-Urteil.

Bisher nämlich war für die USA auf zweiter Stufe ein angemessenes Datenschutzniveau einfach nachzuweisen, wenn sich der Vertragspartner in den USA unter dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert hatte. Die meisten großen Unternehmen hatten das erledigt und so konnten wir hier in der EU sehr einfach Daten auch in die USA schicken. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Das EU-U.S. Privacy Shield ist nach der EuGH-Entscheidung nämlich unwirksam. Es ist schlicht und einfach „weg“.

Was tun?

Unternehmen müssen auf die Suche nach einer anderen Möglichkeit gehen, ein angemessenes Datenschutzniveau auf der zweiten Stufe abzusichern (oder die Datenübermittlung sofort stoppen). Das heißt konkret:

1. Analyse: Du musst in deinem Unternehmen auf die Suche gehen, wo personenbezogene Daten in Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Das kann bei Einsatz von digitalen Tools schnell der Fall sein, wenn die Server weltweit platziert sind.

2. Prüfe dann, wie dafür das angemessene Datenschutzniveau abgesichert ist. Typische Mittel dafür sind sog. Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission wie früher das EU-U.S. Privacy Shield für die USA oder auch sog. Standardvertragsklauseln (standard contractual clauses – SCC), die von der EU-Kommission veröffentlicht wurden und oft in Data Processing Agreements einbezogen werden.

3. Bei allen Übermittlungen, die sich auf das EU-U.S. Privacy Shield stützen, musst du sofort handeln: Gibt es eine alternative Lösung für ein angemessenes Datenschutzniveau? Oft können dies Standardvertragsklauseln sein.

4. Bei allen Übermittlungen, die sich auf Standardvertragsklauseln stützen, besteht angesichts des EuGH-Urteils jetzt auch akuter Handlungsbedarf (auch außerhalb der USA):

- Die Standardvertragsklauseln müssen 1:1, so wie sie von der EU-Kommission veröffentlicht wurden, vereinbart werden.

- Du musst überprüfen, ob dein Vertragspartner die Standardvertragsklauseln auch tatsächlich einhalten kann und einhält. Diese Prüfpflicht ist so klar vom EuGH jetzt ganz neu formuliert worden und gerade für die USA wichtig: Kann dein Vertragspartner überhaupt ausschließen, dass der US-Geheimdienst auch deine Daten einsieht? Du musst hier aktiv werden und deinen Vertragspartner dokumentiert danach fragen. Notwendig wird eine kleine Due Diligence (die du auf Nachfrage auch der Aufsichtsbehörde zeigen musst).

- Ob US-Unternehmen, die elektronische Kommunikationsdienste anbieten, den Zugriff von US-Geheimdiensten unterbinden können, ist gerade ziemlich fraglich. Wenn nicht, dann können auch die Standardvertragsklauseln die Übertragung in die USA nicht retten. Helfen könnte dann im Einzelfall etwa noch eine wirksame Verschlüsselung der übertragenen Daten.

5. Denkbar sind auch noch andere Mittel, um ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen. So kann eine Verschlüsselung in Kombination mit den Standardvertragsklauseln helfen, im Einzelfall können auch Einwilligungen der Betroffenen eine taugliche Grundlage sein.

6. Findet sich kein anderes, gutes Mittel, muss die Datenübermittlung gestoppt werden und die Daten abroad müssen zurückgeholt werden. Geschieht dies nicht, drohen Beschwerden, Klagen und gar schmerzhafte Bußgelder. Die Datenschutzaufsichtsbehörden legen gerade ihren Fokus auf dieses Thema und greifen zunehmend auch zu schmerzhaft hohen Bußgeldern.

Und was bedeutet dies nun ganz konkret?

Du musst aktiv werden, US-Transfers identifizieren und entweder stoppen oder mit den US-Unternehmen gemeinsam nach alternativen Absicherungen suchen. Das höchste Bußgeldrisiko für dein Unternehmen entsteht, wenn du trotz des EuGH-Urteils „Schrems II“ und US-Datentransfers jetzt gar nichts tust.

Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte

So nutzen Sie Servicemails rechtssicher für Ihre Werbung

Bestellbestätigungen oder Versandbenachrichtigungen per E-Mail können Ihnen als wertvolle Möglichkeit zur Werbung dienen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Werbung nicht immer zulässig ist und es somit schneller als gedacht zu Wettbewerbsverstößen und juristischen Nachspielen kommen kann.

Marketer nutzen Transaktionsmails, um Kunden ergänzend über Produkte und Angebote zu informieren (Cross-Selling). Hintergrund: Nach einem Kauf sind die Kunden in besonderem Maße positiv gestimmt und auch für weiterführende Produkte offen. Gleiches gilt für hochwertigere und teurere Produkte (Up-Selling). Auch diese können in einer Transaktionsmail beworben und Kunden gezielt stimuliert werden. Rechtlich stellt sich aber die Frage, ob solche E-Mails überhaupt Werbung enthalten dürfen, denn Kunden müssen in den Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen.

Durch das Erfordernis der Einwilligung soll sichergestellt werden, dass E-Mail-Adressaten nicht aufgrund massenhafter und unerwünschter Werbung unzumutbar belästigt würden (Ausuferungsgefahr). Schließlich müssen sie sich mit jeder E-Mail befassen – selbst wenn es nur ums Löschen geht. Für Transaktions- oder Servicemails gilt dies jedoch nicht. Der Grund: Eine unzumutbare Belästigung der Empfänger kann überhaupt nicht vorliegen, da sie sich – wie erwähnt – mit diesen E-Mails befassen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Werbung enthalten oder nicht.

Sogenannte Transaktions- oder Systemmails kommen vor allem im E-Commerce zum Einsatz. Dabei handelt es sich um automatisierte E-Mails, deren Versand durch die Kunden im Rahmen einer Transaktion angestoßen wird. Meist geht es dabei um Bestellbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Rechnungen. Für das Online-Marketing sind solche Servicemails deshalb interessant, weil der Kunde sich mit ihnen beschäftigen muss. Am Beispiel einer Rechnung wird das deutlich. Servicemails sind deshalb auch durch eine hohe Öffnungsrate gekennzeichnet. Experten sprechen von bis zu 80 Prozent.

Werbung im Internet und Vertragsabschluss

Viele halten das Internet für einen rechtsfreien Raum. Dieser Irrtum kann teuer werden. Hier erfahren Sie, was Sie beachten sollten, wenn Sie eine Internet-Präsenz aufbauen und betreiben wollen.

Betreiber geschäftlicher Internetpräsenzen werden immer wieder zu Adressaten kostspieliger Abmahnungen und einstweiliger Verfügungen, veranlasst durch Konkurrenten und Dritte. Denn viele Anbieter von Homepages und Webshops sind aufgrund der vergleichbar jungen Materie „Internetrecht“ verunsichert, wenn es um die rechtliche Bewertung ihres eigenen Handelns im Netz geht. Hier bringen wir Licht ins Dunkel.

Werbung im Internet

Wer zu geschäftlichen Zwecken eine Homepage oder einen Webshop betreibt, möchte auch durch Werbung im Internet auf seine Angebote aufmerksam machen. Vorsicht ist hier geboten, da ansonsten rechtliche Konsequenzen drohen können. Weit verbreitet ist etwa das Versenden von Werbemails. Diese Form der Werbung erscheint besonders vorteilhaft, da E-Mails sich für die massenhafte Versendung von Werbebotschaften gut eignen. E-Mail-Werbung ist kostengünstiger, arbeitssparender, schneller und gezielter einsetzbar als andere Werbemittel.

Bereits im Jahr 2004 hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Zulässigkeit unverlangter E-Mail-Werbung auseinandergesetzt und entschieden, dass die Zusendung solcher E-Mails grundsätzlich gegen die guten Sitten im Wettbewerb verstößt und nur ausnahmsweise zulässig ist. Und zwar dann, wenn der Empfänger ausdrücklich oder konkludent (d.h. ohne ausdrückliche Willenserklärung, aber dennoch rechtlich relevant) sein Einverständnis erklärt hat bzw. wenn bei Gewerbetreibenden ein sachliches Interesse des Empfängers vermutet werden kann.

Unverlangte E-Mail-Werbung ist gerichtlich verfolgbar und kann für den Versender teuer werden. Verschärft wurde dieser Umstand auch durch eine Änderung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), das in § 7 Abs. 2 Nr. 3 dieses Verbot jetzt ausdrücklich regelt und gleichzeitig die Rechtsprechung des BGH insofern verschärft, als eine vorherige ausdrückliche Einwilligung (nicht mehr nur die sog. konkludente Einwilligung) des Adressaten vorliegen muss.

Schutzschirm gegen Haftungssturm

Unter welchen Umständen Sie persönlich für Ihre Kapitalgesellschaft haften und wie Sie sich und Ihr Unternehmen – schon vor der Gründung – bestmöglich schützen.

Kapitalgesellschaften sind auf einem Gesellschaftsvertrag beruhende Körperschaften des privaten Rechts. Als juristische Personen mit eigener Rechtsfähigkeit, Grundbuchfähigkeit und Parteifähigkeit in Prozessen sowie Insolvenzfähigkeit können sie zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck betrieben werden.

Wenn der Gründer alle rechtlichen Bestimmungen zur wirksamen Errichtung der Kapitalgesellschaft erfüllt hat und die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann er seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage dieses „Sondervermögens“ ausüben, ohne grundsätzlich befürchten zu müssen, bei einem Misserfolg mit seinem Privatvermögen für die Schulden des Unternehmens gerade stehen zu müssen.

Gründerhaftung

Der oder die Gründer einer Kapitalgesellschaft unterliegen der sogenannten Gründerhaftung, bis die Vorstufe – verkörpert durch einen Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts – abgeschlossen ist und das Unternehmen als GmbH, UG (haftungsbeschränkt) oder AG in das Handelsregister eingetragen ist. Der oder die Gründer haften dabei gesamtschuldnerisch mit ihrem Privatvermögen neben einem etwaigen schon bestehendem Vermögen der Vorgesellschaft.

Wirken bei der Gründung einer AG nicht nur Aktionäre, sondern auch der Vorstand oder der Aufsichtsrat mit oder gibt es Sacheinlagen, ist eine Gründungsprüfung im Sinne der §§ 33 ff AktG gesetzlich vorgeschrieben. Stellt sich dabei heraus, dass die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen, Sachübernahmen oder den Gründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschädigt wurde, so sind der AG alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz persönlich verpflichtet. Bei der GmbH gibt es nach § 11 II GmbHG die Handelndenhaftung mit dem Privatvermögen.

Einkaufen mit Köpfchen

Was ist beim Wareneinkauf zu beachten? Welche Geschäftsbedingungen des Lieferanten müssen Sie akzeptieren? Was sollte im Einkaufsvertrag auf jeden Fall geregelt sein?

Professioneller Einkauf

Der Einkauf qualitativ sehr hochwertiger Ware zum günstigen Einkaufspreis entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dabei kommt es nicht nur auf die Warenbeschaffenheit selbst an, sondern auch auf die Rahmenbedingungen, die dem Einkauf zugrunde gelegt werden. Der Einkauf kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Im Handel ist Schriftform sinnvoll, da beide Seiten die Belege für ihre Buchhaltung und die Abführung von Steuern brauchen.

Rahmenliefervertrag

Nimmt der einkaufende Unternehmer regelmäßig größere Mengen von Waren bei einem bestimmten Hersteller, Großhändler oder Lieferanten ab, verfügt er über eine stärkere Position im Markt und kann den Abschluss eines Rahmenliefervertrages vorschlagen. Ein solcher individuell verhandelter Rahmenliefervertrag legt alle wichtigen Themen fest und sichert die regelmäßige fristgerechte Belieferung des einkaufenden Unternehmens umfassend ab, da viele zusätzliche Themen aufgenommen werden können, die von großer praktischer Bedeutung sein können. Der Rahmenvertrag gilt dann dauerhaft für die Geschäftsbeziehung.

Produktbeschaffenheit und Pflichtenheft

Bezüglich komplexer Produkte ist die Vereinbarung aller Beschaffenheitsmerkmale sehr wichtig, damit die Ware auch genau den Anforderungen entspricht, die man als Einkäufer für den eigenen Weiterverkauf benötigt. Sorgfältige Produktbeschreibungen werden als „Pflichtenhefte“ bezeichnet. Diese sind sehr zu empfehlen, um spätere Enttäuschungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch die zusätzliche Klarstellung, dass die Ware allen in Deutschland zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Rechtsnormen zu entsprechen hat.

Gewährleistung und Haftung

Wichtig ist es, dass für die Gewährleistung die gesetzlichen Regeln gelten, und der Hersteller, Lieferant oder Großhändler diese nicht wesentlich einschränkt. Viele Hersteller versuchen, die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Warenauslieferung zu beschränken, was über allgemeine Geschäftsbedingungen im Verhältnis zu Unternehmern als Einkäufern zulässig ist. Hier lohnt es sich zu verhandeln, denn günstiger ist es für den Einkäufer, wenn die Gewährleistungsfrist von den gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren bestehen bleibt oder sogar auf drei Jahre verlängert wird, was zulässig ist. Insgesamt empfiehlt sich beim regelmäßigen Bezug größerer Warenmengen ein sehr gut verhandelter individueller Rahmenliefervertrag, um für den Einkäufer ungünstige Verkaufsbedingungen des Herstellers, Lieferanten oder Großhändlers wegzuverhandeln.

Fehlerfrei und rechtssicher

Welche Arten von Produkt-, Produzenten- und Verkäuferhaftung gibt es? Was muss ich beachten, damit meine Kunden keine Opfer von Produktmängeln werden und Schaden erleiden?

Gefahren der zunehmenden Technisierung

Diese und viele Fragen mehr stellen sich allen Unternehmern, die ihre Produkte entweder selbst herstellen oder die Waren von Dritten beziehen und mit oder ohne Weiterverarbeitung an ihre Endkunden verkaufen. In der heutigen Zeit steigen wegen der zunehmenden Technisierung immer mehr die Risiken, dass Personen durch Produkte zu Schaden kommen. Die internationale Gesetzgebung hat die Schutzbedürftigkeit der Warenabnehmer vor Augen, denen angesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit industrieller Massenproduktion der Nachweis konkreter Verantwortlichkeit für Schädigungen wesentlich erschwert ist.

Die gesetzgeberische und gerichtliche Entwicklung in Deutschland ist maßgeblich geprägt durch die Hühnerpestentscheidung aus dem Jahre 1968, in welcher die Haftung des Warenherstellers für Schäden durch fehlerhafte Produkte endgültig von vertragsrechtlichen Begrenzungen befreit wurde und abstrakt ein Schutz für alle Verbraucher geschaffen wurde, die Schaden durch mangelhafte Produkte erleiden. Also sind nunmehr nicht nur die Konsumenten geschützt, die als Käufer Vertragspartner des Herstellers sind, sondern auch diejenigen, die zufällig Schaden durch die mangelhafte Ware erlitten haben.

Folgende wesentlichen Rechtsgrundlagen werden von den Gerichten im Zusammenhang mit Sach- und Personenschäden durch problematische Produkte geprüft:

- Vertragliche Haftung, in der Regel aus dem Kaufvertrag resultierend, soweit ein Verschulden des Verkäufers in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt und der Anspruchsteller Käufer ist.

- Deliktrecht bei schuldhaften Pflichtverletzungen des Herstellers und des Verkäufers, die Körper- oder Eigentumsverletzungen zur Folge haben. Auch Verstöße gegen Schutzgesetze wie das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz und zahlreiche weitere Normen führen zu Schadensersatz.

- Organhaftung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten.

- Strafrechtliche Verantwortung für Körperverletzung, Totschlag, Sachbeschädigung etc. mit der Folge einer Geld- oder Freiheitsstrafe im Falle der Verurteilung.

- Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz bei der Verletzung von Sicherheitspflichten.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Das Produkthaftungsgesetz ist zum 1.1.1990 in Kraft getreten. Nach dem Produkthaftungsgesetz weist ein Produkt einen Fehler auf, wenn es im Zeitpunkt des In-den-Verkehr-Bringens nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Damit ersetzt das Gesetz den Fehlerbegriff durch einen anderen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich denjenigen der „berechtigten Sicherheitserwartungen“ des Adressatenkreises des vermarkteten Produkts sowie Dritter, die mit der Sache in Berührung kommen. Wendet sich der Hersteller mit seiner Ware ausschließlich an Fachpersonal, wie etwa bei Investitionsgütern, aber auch bei sonstigen technischen Geräten, hat das Produkt den Sicherheitserwartungen dieser Fachkreise zu genügen.

Produktrisiken, die geschultem Personal bekannt sind und deren Realisierung durch eigenes sorgfältiges Verhalten vermieden werden kann, begründen keinen Fehler. Wird das Produkt auf unterschiedlichen Vertriebskanälen mehreren Adressatenkreisen dargeboten, hat sich der Hersteller an der am wenigsten informierten und zur Gefahrsteuerung kompetenten Gruppe zu orientieren, also den jeweils höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Relevant ist das etwa, wenn Betonmischmaschinen über den Fachhandel an Handwerksbetriebe und über Baumärkte an Heimwerker vertrieben werden.

Spar-Tipp: gebrauchte Software-Lizenzen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen grünes Licht gegeben. Hersteller können nun auch den Download ihrer Software übers Internet nicht mehr verhindern. Was Sie bei der Anschaffung und Nutzung gebrauchter Software rechtlich beachten sollten.

Nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, seine Rechner alle paar Jahre mit der neuesten Software, wie beispielsweise CRM-Systemen oder Datenverarbeitungsprogrammen, auszustatten. Dann stellt sich die Frage, ob es nicht auch gebrauchte Software tut. Dies kann eine lohnende Alternative sein, da oftmals auch ältere Programme den angestrebten Zweck erfüllen.

Wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Gebrauchte Software-Lizenzen stammen meist aus Umstrukturierungsmaßnahmen in Unternehmen, Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben. Aufgrund schneller werdender Datenverbindungen im Internet werden mittlerweile auch komplexe Softwaresysteme immer häufiger als Download vertrieben. Die klassische Kopie auf physischen Datenträgern tritt damit immer stärker in den Hintergrund. Klingt nach einer einfachen und vor allem kostengünstigen Lösung.

Die Frage, ob der Handel mit gebrauchter Software zulässig ist oder nicht, beschäftigt deutsche und europäische Gerichte schon seit Jahren. Berechtigte ökonomische Interessen der Softwarehersteller, einen Markt für gebrauchte Software zu verhindern, stehen denen von Softwarehändlern gegenüber. Ein erstes wegweisendes Urteil fällte 2012 der EuGH, als er zahlreiche bis dahin offene Fragen des Handels mit gebrauchten Softwarelizenzen beantwortete.

2013 entschied der BGH über die Klage des Softwareherstellers Oracle gegen Händler für Gebrauchtsoftware UsedSoft. Hintergrund: UsedSoft hatte zahlreiche Lizenzen von Oracle-Software gekauft und weiterveräußert. Das Unternehmen rief seine Kunden dazu auf, die entsprechende Software von der Webseite des Herstellers herunterzuladen. Daraufhin klagte Oracle mit dem Argument der unzulässigen Vervielfältigung und Verbreitung seiner Programme.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

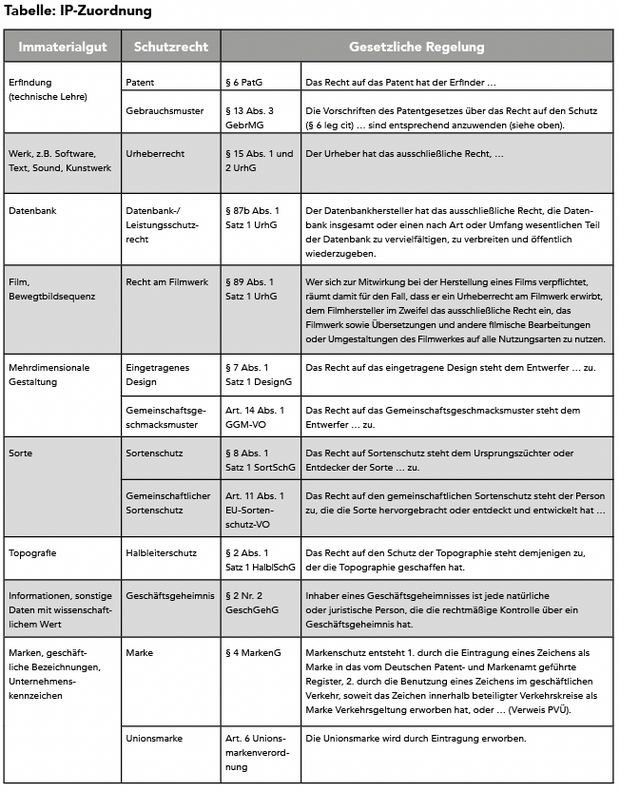

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Stolperstein Verpackungsgesetz

Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Wir zeigen, was E-Commerce-Gründer*innen beachten sollten, um rechtssicher zu agieren.

Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Das betrifft insbesondere Gründer*innen im E-Commerce, deren Waren in den meisten Fällen per Paketdienst oder Spedition zugestellt werden. Denn das Verpackungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, gilt für die meisten Unternehmer*innen, die mit Ware befüllte und beim Endverbrauchenden anfallende Verpackungen inklusive Füllmaterial in Verkehr bringen. Vielen Gründer*innen ist nicht bewusst, dass sie als Onlinehändler*in vom Prinzip der erweiterten Produktverantwortung betroffen sind. Und das bedeutet konkret, dass sie für die Rücknahme und Verwertung zu sorgen haben.

Konkret statt abstrakt

Besteht Unsicherheit, ob ein Unternehmen ein sogenannter Erstinverkehrbringer ist, sind ein paar einfache Fragen zu beantworten. Zunächst einmal muss geklärt sein, ob die Ware von einem anderen Händler erhalten oder zuerst in den Umlauf gebracht wurde. Dann gilt es herauszufinden, ob die Verpackung systembeteiligungspflichtig ist und ob sie als Müll beim Endverbraucher anfällt. Zu den systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gehören sowohl Um- und Verkaufsverpackungen als auch Packstoffe und Packmittel. Das umfasst Kartonagen genauso wie beispielsweise Stretchfolie. Aber auch Glas, Kunststoffe und Naturmaterialien zählen dazu. In der Praxis ist oftmals zu sehen, dass sich Gründer*innen mit der Definition des Begriffs Endverbraucher*in schwertun. In diesem konkreten Fall sind damit nicht ausschließlich Privathaushalte gemeint, der Gesetzgeber schließt auch sogenannte vergleichbare Anfallstellen mit ein. Dazu können beispielsweise Gastronomiebetriebe zählen, wenn sie ein bestimmtes Volumen an Müll nicht überschreiten. Fallen Händler*innen unter das Verpackungsgesetz, steht vor dem ersten Versand die Pflicht zur Registrierung bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister LUCID. Im Anschluss muss die Lizensierung durch ein duales System erfolgen. Beim Überschreiten von bestimmten Mengen schreibt der Gesetzgeber zudem eine Vollständigkeitserklärung gemäß Verpackungsgesetz vor.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Erfahrungsgemäß verstehen einige Unternehmen die Nichteinhaltung des Gesetzes als eine Art Kavaliersdelikt. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 VerpackG mit einer Geldbuße von bis zu 200.000 Euro geahndet werden kann. Da der Gesetzgeber keine Unterschiede bei der Unternehmensgröße macht, betrifft das Großhändler*innen genauso wie Kleinunternehmen. Um Gründer*innen Support bei der Erfüllung des Verpackungsgesetzes zu geben, hilft ein(e) verlässliche(r) Partner*in, der/die weiß, wie das optimale Vorgehen ist und Tipps bei der Umsetzung geben kann.

Der Autor Jens Mühlenbruch ist Verantwortlicher für Projekt- und Vertriebsentwicklung bei der BB-Verpackungen GmbH in Stuhr.

Der Beteiligungsvertrag

Recht für Gründer*innen: Wir zeigen die wesentlichen Themen und Standards eines Beteiligungsvertrags.

Soweit Investor*innen im Rahmen einer Finanzierungsrunde Eigenkapital zur Verfügung stellen, werden die Terms üblicherweise im Rahmen eines Beteiligungsvertrages vereinbart. Strukturell umfasst ein Beteiligungsvertrag eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung (Investment and Shareholders Agreement). Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die Struktur und die Konditionen des Investments, wohingegen die Gesellschaftervereinbarung die gegenseitigen Rechte und Pflichten der künftigen Gesellschafter*innen sowie das Verhältnis zur Gesellschaft definiert.

Beteiligungsvereinbarung

Regelmäßig werden die durch die Investor*innen zu übernehmenden Geschäftsanteile im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung neu ausgegeben. Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die wesentlichen Konditionen der Beteiligung und der hierfür zu erbringenden Gegenleistung ausgehend von der (im Rahmen eines Cap Table) festgelegten Pre-Money-Bewertung.

Die Gegenleistung der Investor*innen besteht zunächst aus dem unmittelbar zu leistenden Nominalwert. Als weitere Leistungen werden Zuzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, die Einbringung von Darlehensforderungen (soweit Wandeldarlehen gewandelt werden sollen), Sachleistungen (häufig bei strategischen Investor*innen) oder sonstige Leistungen vereinbart. Die Leistungspflichten können hierbei von sog. Milestones abhängig sein, mithin von bestimmten durch das Start-up zu erreichenden Zielen. Zur Vermeidung von Konflikten sind eine klare Beschreibung der Ziele und ein Konfliktlösungsmechanismus sinnvoll. Aus Sicht der Gründenden, aber auch der weiteren Gesellschafter*innen, ist ferner ein Mechanismus wichtig für den Fall, dass ein Investor seine Leistungsverpflichtung nicht (vollständig) erfüllt. Eine solche Investor-Default-Klausel sieht regelmäßig die Rückübertragung der übernommenen Anteile durch den betroffenen Investor für den Fall seiner Nichtleistung vor.

Beteiligungsvereinbarungen enthalten zudem regelmäßig eine Verwässerungsschutzklausel. Diese räumt den Investor*innen das Recht ein, weitere neu auszugebende Geschäftsanteile zum Nominalwert zu übernehmen, falls in einer späteren Finanzierungsrunde Anteile an der Gesellschaft zu einem geringeren Anteilspreis als dem der gegenwärtigen Finanzierungsrunde ausgegeben werden (sog. Downround). Die Anzahl der zusätzlich auszugebenden Geschäftsanteile berechnet sich auf Grundlage der Ausgabepreise der betreffenden Finanzierungsrunden.

Häufig wird eine Weighted-Average-Betrachtung vereinbart, bei der der gewichtete Durchschnittspreis aus dem Anteilspreis der Downround und der ursprünglichen Finanzierungsrunde gebildet wird. Die Investor*innen werden nachträglich so gestellt, als hätten sie zwar nicht zum

Anteilspreis der Downround gezeichnet (dies wäre ein recht investorenfreundlicher Full-Ratchet-Verwässerungsschutz), aber zu dem entsprechend definierten Durchschnittspreis.

Wichtig in der Beteiligungsvereinbarung sind ferner die dort beinhalteten Garantieregelungen und deren Rechtsfolgen. Hierbei zu unterscheiden sind sog. Title-Garantien, die insbesondere das Bestehen des gesellschaftsrechtlichen Status der Gesellschaft und der Geschäftsanteile betreffen, von den Business- und/oder Company-Garantien, die den (auch operativen) Status der Gesellschaft umfassen. Abhängig vom Zuschnitt des Geschäftsbetriebs und dem Sicherungsinteresse des/der Investor*in werden die operativen Themen häufig umfassend in einem Garantiekatalog abgebildet. Im Gegensatz zu Exit-Transaktionen sind Freistellungen für Themen aus einer Due Diligence grundsätzlich nicht gebräuchlich, hier können aber sog. Post-Closing-Conditions verlangt sein, durch die den Gründenden Pflichten nach Signing auferlegt werden, um bestehende rechtliche Themen zu lösen.

Gebräuchlich sind Haftungs-Cap, etwa in Höhe des Gesamtinvestments des/der betreffenden Investor*in und/oder der betreffenden Finanzierungsrunde. Für die persönliche Haftung der Gründenden (soweit etwa bei einem Early-Stage-Investment vereinbart) wird häufig auf einen Cap in der Größenordnung eines Jahresgehalts der Gründenden zurückgegriffen. Die beste Absicherung der Gründenden ist jedoch eine gewissenhafte Offenlegung der Themen gegenüber dem/der Investor*in, da die Kenntnis der Investor*innen von einem Sachverhalt einen Garantieverstoß auf dieser Grundlage ausschließt. Im Sinne der Vermeidung von Konflikten empfiehlt es sich, die Art der Offenlegung in der Beteiligungsvereinbarung zu referenzieren, etwa unter Bezugnahme auf den dokumentierten Status eines Datenraums.

Gesellschaftervereinbarung

Die Gesellschaftervereinbarung regelt im Wesentlichen die Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen untereinander und gegenüber der Gesellschaft. Regelmäßig unterliegen die Geschäftsanteile bestimmten Verfügungsbeschränkungen, die festlegen, ob und in welchem Umfang diese übertragen und/oder belastet werden dürfen. Die Gründenden werden häufig für einen definierten Zeitraum generell daran gehindert sein, über ihre Anteile ohne Zustimmung der Investor*innen zu verfügen (sog. Lock Up). Üblich ist zudem die Vereinbarung eines Vorerwerbsrechtes (Right of First Refusal) und eines Mitverkaufsrechts (Tag-Along). Umgekehrt sind (Minderheits-)Gesellschafter*innen beim Vorliegen bestimmter weiterer Bedingungen auf Verlangen regelmäßig verpflichtet, ihre Beteiligung an einen Dritten mitzuveräußern (Mitverkaufspflicht bzw. Drag-Along).

Mittels der sog. Liquidationspräferenz (Liquidation Preference) erhalten die Investor*innen im Rahmen eines Erlösereignisses, insbesondere eines Exits, vorrangig ihre Investitionssumme. Marktüblich ist hier derzeit ein Vorzug in Höhe des 1,0-Fachen des getätigten Investments. Verbleibende Erlöse werden anteilig auf alle Gesellschafter*innen verteilt, wobei sich die Investoren den Erlösvorzug anrechnen lassen müssen (Non-Participating-Liquidation-Preference).

Für Gründende wesentlich ist die Regelung zum Vesting. Diese legt fest, welche Konsequenzen das Ausscheiden eines Gründenden aus seiner Tätigkeit bei der Gesellschaft auf seine Beteiligung hat. Anknüpfend an ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis (i.d.R. Geschäftsführeranstellungsvertrag) werden bestimmte Ausscheidensszenarien in sogenannte Good-Leaver- und Bad-Leaver-Fälle aufgeteilt. Da das selbstverschuldete Ausscheiden eines Gründenden sanktioniert werden soll, muss dieser in Bad-Leaver-Fällen (i.d.R. Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 626 BGB; Straftaten gegenüber der Gesellschaft) sämtliche Anteile zum Nominalwert abgeben. In Good-Leaver-Fällen wird er, abhängig von der Dauer der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, einen Teil seiner Anteile behalten dürften (die „gevesteten“ Anteile). Mitunter sind diese treuhänderisch auf einen anderen Gesellschafter zu übertragen.

Ferner werden in der Gesellschaftervereinbarung Regelungen zur Corporate Governance und zum Wettbewerbsverbot enthalten sein. Mitsprache- und Informationsrechte stellen sicher, dass die Investor*innen bzw. die Investor*innenmehrheit bei bestimmten Grundsatzentscheidungen, ein Mitspracherecht erhält. Üblich sind Zustimmungsvorbehalte, im Einzelfall die Einrichtung eines Beirats und regelmäßig die Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

Fazit

Ein Beteiligungsvertrag beinhaltet überwiegend Standardregelungen, wobei sich im Detail gründer*innen-/oder investor*innenfreundliche Ausgestaltungen zeigen. Bei den Verhandlungen über die Ausgestaltung dieser Regelungen ist im Einzelfall ein Ausgleich zu finden zwischen dem (Sicherungs-)Interesse der Investor*innen und den Interessen der Gründenden.

Die Autoren:

Alexander Weber, LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in München.

Roman Ettl-Steger, LL.M. (King’s College London) ist Senior Associate im Bereich Venture Capital am Münchner Standort derselben Kanzlei, www.heuking.de