Aktuelle Events

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

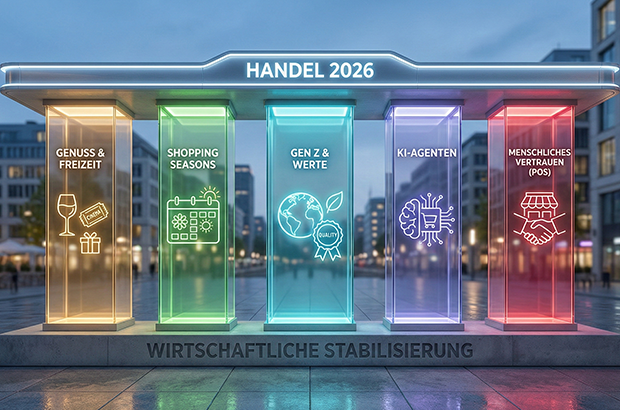

Der hybride Marktplatz: Worauf sich der Handel 2026 einstellen muss

Nach Sparzwang und Konsumflaute im Jahr 2025. Was sind die zentralen Themen, die den Handel 2026 prägen werden? Eine Einschätzung von Retail-Expertin Sandra Meurer.

2025 war ein einschneidendes Jahr für den Handel: Sparzwang und Konsumflaute setzten sich fort (GfK Konsumklimaindex), die Preissensitivität zog sogar weiter an. Gleichzeitig wurde künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Faktor fürs Shopping (BCG). Und Social Commerce legte als Absatzkanal einen rasanten Aufstieg hin: Deutschlandweit wurden 2025 rund 7,1 Milliarden US-Dollar mittels dieses Online-Einzelhandelsmodells umgesetzt.

Soweit der Blick zurück - was sind die zentralen Themen und Trends, die den Handel im Jahr 2026 prägen werden?

1. 2026 ist Schluss mit Sparen

Nach zwei Jahren Zurückhaltung wächst in Deutschland die Ermüdung vom dauerhaften Sparmodus. 2026 steigt die Bereitschaft, wieder mehr Geld für Genuss und Freizeit auszugeben. Der Trend zum „Little Treat“ kehrt zurück: kleine, bewusste Ausgaben wie Kino- oder Restaurantbesuche gewinnen an Bedeutung. Während große Anschaffungen weiterhin von der wirtschaftlichen Lage abhängen, rücken Genuss und Freizeit klar stärker in den Fokus.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage unter über 2.000 Verbraucher*innen zeigt: 29 Prozent wollen im ersten Halbjahr 2026 mehr für Grundnahrungsmittel ausgeben, ein Viertel plant höhere Ausgaben für Freizeitaktivitäten und jede(r) Fünfte für Genussmittel.

2. Shopping-Seasons sind im Wandel

Konsum findet immer seltener spontan statt und wird zunehmend anlassgebunden. Kund*innen kaufen häufiger im Kontext von Seasons. Händler*innen reagieren darauf, indem sie klassische Ereignisse wie Ostern, Halloween oder große Sportevents nicht mehr als punktuelle Highlights, sondern als mehrwöchige Shopping-Seasons inszenieren. Ziel ist es, Kaufanreize über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, Umsätze zu entzerren und nachhaltigere Nachfragezyklen zu schaffen. Shopping-Seasons werden damit zu strategischen Umsatztreibern statt kurzfristiger Promotion-Maßnahmen.

3. Die Gen Z führt eine Retail-Revolution an

Indie-Retail wächst 2026 – maßgeblich getragen von der Gen Z. Entgegen ihrem früheren Image als preis- und onlineorientierte Generation setzt sie zunehmend auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Produktionsbedingungen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Gen Z bereit, für diese Werte mehr auszugeben und zeigt damit, dass wertebasierter Konsum auch unter Druck Bestand hat.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage zeigt: Für 59 % der Gen Z ist Qualität das wichtigste Kaufkriterium (Preis: 55 %). 41 % zahlen mehr für faire Produkte, 38 % für nachhaltige Materialien. Entsprechend stiegen in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Ausgaben der Gen Z für nachhaltige oder faire Produkte bei 25 % (Ø gesamt: 17 %) und für hochwertige Produkte bei 32 % (Ø gesamt: 19 %).

4. Kaum Shopping ohne KI

2026 wird der Handel zunehmend von autonomen KI-Agenten geprägt, die nicht nur beraten, sondern komplette Einkaufsprozesse übernehmen – vom Produktvergleich bis zur Bezahlung. Konsument*innen lagern vor allem Routinekäufe an persönliche Shopping-Agenten aus, die Bedürfnisse antizipieren, Preise überwachen und Alternativen vorschlagen. Sichtbarkeit entsteht dabei nicht mehr primär durch Werbung, sondern durch Datenqualität. Nur Marken mit klar strukturierten Produktinformationen, konsistenten Bildern und präzisen Nutzenargumenten werden von diesen Systemen überhaupt berücksichtigt. Wer das beherrscht, verkauft 2026 nicht nur häufiger, sondern auch automatisierter.

5. Und trotzdem: Am Point of Sale wird weiterhin dem Menschen vertraut

2026 gewinnt Vertrauen im Handel wieder deutlich an Bedeutung – und wird zunehmend an Menschen gebunden. Zum Vorteil der unabhängigen Händler:innen. Konsument*innen sind überfordert von KI-generiertem Content auf Social Media und einer wachsenden Zahl kaum unterscheidbarer Dropshipping-Angebote im E-Commerce. In diesem Umfeld profitieren Indie-Händler*innen besonders. Sie bieten Nähe, persönliche Beratung und nachvollziehbare Produktherkünfte. Der direkte Kontakt, echte Expertise und Transparenz werden wieder zu klaren Vertrauensankern. Indie-Retail wird damit zu einem Gegenpol zur Anonymisierung des digitalen Handels.

Die Autorin Sandra Meurer ist Retail-Expertin bei Faire, einem globalen Online-Großhandelsmarktplatz für unabhängige Händler*innen und Brands.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

Business in Bewegung – welche ergonomische Routinen im Gründeralltag unterschätzt werden

Wie ergonomische Routinen helfen können, gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Gründung bedeutet oft: viele Stunden am Schreibtisch, wenig Schlaf, permanentes Multitasking. Der Terminkalender ist voll, der Kopf ebenso. In dieser intensiven Phase steht der Körper selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – es geht um Zahlen, Ideen, Netzwerke. Doch wer langfristig gesund und leistungsfähig bleiben möchte, sollte körperliche Bedürfnisse nicht als Nebensache betrachten. Gerade ergonomische Routinen können helfen, die Belastungen im Gründeralltag besser aufzufangen. Viele dieser Maßnahmen sind weder teuer noch kompliziert.

Statische Haltung als schleichende Belastung

Der klassische Start-up-Arbeitsplatz ist flexibel, improvisiert, oft mobil. Was zunächst als Freiheit erscheint, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als ergonomische Herausforderung. Laptops auf zu niedrigen Tischen, Küchenstühle als Büroersatz oder langes Arbeiten auf der Couch – all das führt zu ungünstigen Haltungen, die sich erst nach und nach bemerkbar machen. Der Rücken wird rund, der Nacken überstreckt, die Schultern verkrampfen. Auch die Hände und Handgelenke sind bei ungünstiger Positionierung schnell überlastet. Diese Beschwerden entstehen nicht durch einmalige Fehlhaltung, sondern durch tägliche Wiederholung.

Wer regelmäßig die Position wechselt, kurz aufsteht oder die Arme ausschüttelt, kann bereits viel bewirken. Ein Gespräch im Stehen, ein paar Schritte durchs Zimmer oder das bewusste Aufrichten vor dem nächsten Zoom-Call helfen, die Muskulatur zu entlasten. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich zudem mit höhenverstellbaren Tischen oder ergonomischen Stühlen auseinandersetzen – auch in der Gründungsphase. Denn Rückenschmerzen entstehen oft schleichend, behindern aber irgendwann den gesamten Tagesablauf.

Augen in Daueranspannung

Was für den Rücken gilt, trifft auch auf die Augen zu. Bildschirme, Displays, künstliches Licht und seltene Pausen: Die visuelle Belastung ist enorm. Wer stundenlang in gleichbleibender Entfernung auf Monitor und Tastatur starrt, riskiert trockene Augen, Kopfschmerzen und zunehmende Sehschwierigkeiten. Gerade in stressigen Phasen wird kaum bemerkt, dass die Augen müde sind – sie funktionieren einfach irgendwie weiter.

Hilfreich ist, regelmäßig den Fokus zu verändern. Ein einfacher Tipp ist die sogenannte 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein Objekt in etwa sechs Metern Entfernung schauen. So kann sich der Sehapparat kurz entspannen. Auch häufiges Blinzeln hilft, den natürlichen Tränenfilm aufrechtzuerhalten. Viele Menschen merken erst bei gezielter Achtsamkeit, wie sehr sie beim Arbeiten den Blick „einfrieren“.

Technische Unterstützung kann hier ebenfalls sinnvoll sein. Spezielle Brillen mit Blaulichtfilter oder entspiegelte Gläser bieten Schutz vor digitaler Überlastung. Der Optiker eyes + more bietet unter anderem Sehhilfen, die gezielt auf Bildschirmarbeit abgestimmt sind – mit angenehmen Nasenpads, leichten Rahmen und filternden Gläsern. Solche Tools erleichtern den Alltag und können Beschwerden reduzieren, bevor sie entstehen. Wer ohnehin eine Brille trägt, sollte regelmäßig prüfen, ob die Sehstärke noch passt – gerade bei langer Bildschirmnutzung verändern sich die Bedürfnisse oft schneller als erwartet.

Pausen, die nicht als solche zählen

Viele Gründerinnen und Gründer nehmen Pausen zwar physisch wahr, aber mental bleiben sie im Arbeitsmodus. Zwischen zwei Tasks wird kurz durchgescrollt, zwischendurch Nachrichten beantwortet. Wirkliche Erholung entsteht dabei kaum. Das Gehirn bleibt im Aktivitätsmodus, der Körper kommt nicht zur Ruhe. Dabei sind bewusste Unterbrechungen essenziell, um Stress zu verarbeiten und neue Energie zu tanken.

Pausen müssen nicht lang sein – sie müssen klar markiert sein. Wer sich für fünf Minuten auf den Balkon stellt, ein paar tiefe Atemzüge nimmt oder bewusst etwas anderes betrachtet, hilft Körper und Geist, umzuschalten. Auch kleine Bewegungsroutinen – zum Beispiel zwei Minuten leichtes Dehnen – können den Kreislauf aktivieren und die Konzentration danach verbessern.

Wichtig ist, dass Pausen nicht als Schwäche verstanden werden. Sie sind Bestandteil nachhaltiger Arbeitsorganisation. Viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer berichten im Nachhinein, wie sehr strukturierte Erholung ihre Leistungsfähigkeit verbessert hat. Auch kleine Anker im Alltag – feste Essenszeiten, ein Spaziergang nach dem Mittag, ein kurzer Austausch außerhalb der Business-Themen – können dazu beitragen.

Ergonomisches Arbeiten braucht keine perfekten Bedingungen

Im Gründungskontext fehlt oft das Budget für ein professionelles Setup. Doch ergonomische Routinen entstehen nicht durch Ausstattung, sondern durch Haltung – im doppelten Sinne. Wer achtsam auf die eigenen Körpersignale hört, lernt frühzeitig, gegenzusteuern. Schon das Nachjustieren der Sitzhöhe, das Aufstellen des Laptops auf Augenhöhe mit ein paar Büchern oder der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen machen einen Unterschied.

Auch mentale Ergonomie spielt eine Rolle. Wer sich permanent unter Druck setzt, jede Minute „produktiv“ zu nutzen, ignoriert natürliche Rhythmen. Dabei sind Erschöpfung, Konzentrationsabfall und innere Unruhe häufig Zeichen, dass eine Pause nötig wäre.

Früh beginnen, langfristig profitieren

Gerade am Anfang einer beruflichen Selbständigkeit werden viele Weichen gestellt. Wer in dieser Phase ergonomisches Verhalten trainiert, profitiert später davon – körperlich und mental. Denn mit zunehmender Verantwortung wachsen auch die Belastungen. Routinen, die heute beiläufig erscheinen, können später die Grundlage sein, um gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Das Security-Tech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) unterstützt künftig Start-ups und Forschungsteams aus dem Ökosystem der Technischen Universität München (TUM) und UnternehmerTUM.

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im DeepTech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

Europäische Tech-Souveränität stärken

G+D CEO Ralf Wintergerst sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und UnternehmerTUM ist für uns ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft, das wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerische Kreativität und industrielle Erfahrung vereint. Die TUM steht für Technologieführerschaft und eine lebendige Gründerkultur, aus der immer wieder wegweisende Ideen und erfolgreiche Gründerteams hervorgehen. Transformation und technologischer Fortschritt sind auch tief in G+D verankert. Genau deshalb sehen wir in der Kooperation die Chance, einen Innovationsraum zu schaffen, der die Zukunft mitprägt und gleichzeitig die europäische Tech-Souveränität stärkt.“

Der UnternehmerTUM CEO und TUM-Vizepräsident Prof. Helmut Schönenberger betont die bereits langjährige Kooperation mit G+D: „In Zukunft werden sich alle digitalen Sicherheitssysteme den neuen, gigantischen Möglichkeiten der Quantencomputer stellen müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch einmalige Chance für europäische Unternehmen. Wir freuen uns sehr, hier mit unserem langjährigen Partner G+D enger zusammenzuarbeiten.“

G+D Chief Digital Officer Gabriel von Mitschke-Collande betont: „Unsere DNA ist auf Innovation ausgerichtet – deshalb sind Aktivitäten in der Gründerkultur für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen es uns, technologische Trends früh zu erkennen und aktiv mitzugestalten, insbesondere in den Bereichen Cyber Security, Künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Kryptografie. Die Transformation von G+D ist ein technologischer Wettlauf, und jeder Impuls, der unsere Perspektiven erweitert und herausfordert, treibt uns voran. Die TUM ist dafür ein idealer Partner, und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch.“

TUM Venture Labs CEO Philipp Gerbert ergänzt: „Mit der exponentiellen Verbreitung von agentischer künstlicher Intelligenz gewinnt das Thema Cybersicherheit eine bisher ungeahnte Bedeutung. Wir sind dankbar und enthusiastisch mit G+D ein lokales Münchner Unternehmen, welches auf Weltniveau agiert, als Partner zu gewinnen. Dies gibt unserem Deeptech Innovationshub entscheidende Impulse und einen Kompetenzgewinn, um die künftige europäische Tech-Souveränität auf diesem Gebiet entscheidend zu stärken.“

Mehr als ein Accessoire: Warum Taschen im Alltag von Gründerinnen, Berufstätigen und Kreativen immer wichtiger werden

Ein redaktioneller Blick auf aktuelle Taschentrends, Funktion, Materialien und die Bedeutung gut durchdachter Accessoires im beruflichen und privaten Alltag.

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr auch das, was wir täglich mit uns tragen. Zwischen Homeoffice, Coworking-Space, Kundenterminen und privaten Verpflichtungen verschwimmen die Grenzen immer stärker. Das zeigt sich auch bei einem Gegenstand, der lange Zeit als klassisches Modeaccessoire galt: der Handtasche. Heute übernimmt sie Funktionen, die weit über den ästhetischen Anspruch hinausgehen. Sie soll organisieren, schützen, transportieren – und gleichzeitig zum persönlichen Stil passen.

Gerade Frauen, die beruflich viel unterwegs sind oder mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen, setzen zunehmend auf funktionale, vielseitige Designs. Die Nachfrage wächst nach Taschen, die genügend Platz für Laptop, Unterlagen, Alltagsbedarf und persönliche Essentials bieten, ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Dass sich auf Plattformen eine große Auswahl an Damen Handtaschen in unterschiedlichsten Modellen findet, liegt vor allem daran, dass die Lebensrealitäten vielfältiger geworden sind. Eine Tasche begleitet heute nicht mehr nur ein Outfit – sie begleitet den gesamten Tag.

Funktion und Design wachsen zusammen

Taschen haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Während früher klare Trennlinien zwischen Business-, Freizeit- und Abendtaschen existierten, rücken hybride Formen immer mehr in den Vordergrund. Besonders gefragt sind:

- Clean gestaltete Tote Bags, die Laptoptasche und Allrounder zugleich sind

- Crossbody-Modelle, die Bewegungsfreiheit bieten

- Minimalistische Rucksäcke aus hochwertigen Materialien

- Strukturierte Handtaschen, die Professionalität ausstrahlen

Unternehmerinnen, Freelancerinnen und Studierende wollen Modelle, die mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen: genügend Stauraum, sichere Fächer, hochwertige Verarbeitung und ein Design, das sowohl im Büro als auch in der Freizeit funktioniert.

Materialien, die Trends bestimmen

Neben der Optik spielt das Material heute eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Qualität sind Kriterien, die Käuferinnen zunehmend wichtiger nehmen. Besonders beliebt sind:

- Vegane Lederalternativen, die robust und zugleich ästhetisch sind

- Recycelte Kunststoffe für sportive Modelle

- Glattes Rindsleder für langlebige Business-Taschen

- Textilgewebe mit wasserabweisenden Eigenschaften

Viele Marken setzen inzwischen auf zertifizierte Herstellungsprozesse oder innovative Materialtechnologien, die Design und Umweltbewusstsein miteinander verbinden.

Organisation wird zum neuen Luxus

Während Mode früher vor allem durch äußere Merkmale bewertet wurde, zählt im Alltag vieler Frauen etwas anderes: Struktur. Taschen mit cleveren Innenfächern, separaten Laptop-Compartments, Reißverschlusstaschen und durchdachten Details erleichtern den Alltag enorm.

Immer mehr Modelle sind so aufgebaut, dass:

- Unterlagen knickfrei transportiert werden

- Technikgeräte sicher verstaut sind

- Snacks, Schlüssel, Kosmetik und Bargeld getrennt voneinander Platz finden

- Ordnung auch bei einem vollen Tagesprogramm problemlos möglich ist

Dieser Fokus auf Organisation spiegelt einen klaren gesellschaftlichen Trend wider: Effizienz und Ästhetik schließen sich nicht mehr aus.

Warum Taschenwahl auch ein Stück Selbstbestimmung ist

Accessoires sagen viel über Personen aus – das gilt heute mehr denn je. Die Tasche entscheidet darüber, wie sicher wir uns im Alltag bewegen, wie gut wir vorbereitet sind und wie einfach es ist, flexibel zu reagieren. Sie unterstützt dabei, berufliche und private Aufgaben miteinander zu verbinden und den Tag souverän zu meistern.

Gerade Gründerinnen und junge Professionals betrachten eine gut gewählte Tasche daher als Teil ihrer persönlichen „Work-Equipment-Strategie“. Sie soll:

- Professionalität signalisieren

- Individualität zeigen

- Komfort bieten

- Vertrauen schaffen

Es ist kein Zufall, dass Taschen zu den Accessoires gehören, die Menschen am häufigsten bewusst auswählen – sie sind Ausdruck von Stil, Struktur und Mobilität.

Trends, die den Markt prägen

Gegenwärtig lassen sich drei große Trends beobachten:

1. Modularität

Taschen mit austauschbaren Gurten, separaten Pouches und variablen Tragemöglichkeiten.

2. Understatement

Zurückhaltende Farben, klare Linien, hochwertige Materialien – weniger Statement, mehr Stil.

3. Smarte Details

RFID-Schutz, wasserabweisende Materialien, Laptop-Padding, leichte Konstruktionen.

Diese Trends zeigen: Funktion wird zunehmend zum stilprägenden Element.

Fazit: Die richtige Tasche ist eine Investition in den Alltag

Eine gut gewählte Tasche ist viel mehr als ein Modeartikel. Sie ist ein täglicher Begleiter, der Ordnung schafft, Professionalität vermittelt und Flexibilität ermöglicht. Angesichts der großen Auswahl an Designs, Materialien und Formen lohnt sich ein bewusster Blick auf das, was wirklich zählt: Qualität, Funktion und ein Stil, der sich in verschiedene Lebenssituationen einfügt.

Wer heute eine Tasche auswählt, entscheidet sich nicht nur für ein Accessoire, sondern für ein Werkzeug, das den Alltag erleichtert und gleichzeitig ein Stück Persönlichkeit transportiert. Genau deshalb wachsen Anforderungen, Auswahl und Innovationskraft in diesem Segment stetig – und machen die moderne Handtasche zu einem unverzichtbaren Bestandteil des mobilen Lebens.

HR-Trends 2026

Welches sind die größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich HR im kommenden Jahr? Welche Entwicklungen und Trends erwarten Verantwortliche? Und welche Tipps haben sie für Entscheider*innen? Wir lassen fünf Expert*innen zu Wort kommen.

Hier steht der eigentliche Text

Ivan Cossu, CEO & Co-Founder von deskbird, eine All-in-One-Plattform für Workplace Management

„2026 trifft die Führungskraft Entscheidungen nicht mehr aus dem Bauch, sondern auf Basis konkreter Daten. Denn nur wer versteht, wie Mitarbeitende Räume und Schreibtische nutzen, wann Teams produktiv zusammenarbeiten und wie HRIS- und Workplace-Systeme ineinandergreifen, gestaltet Arbeit gezielt. Durch die Integration dieser Systeme entsteht ein vollständiges Bild von Flächennutzung und Teamdynamiken bis hin zu Produktivität und dem Return on Office. Unsere Analyse, der Desk Sharing Index, zeigt beispielsweise, dass die Büropräsenz in Deutschland wieder ansteigt. Allerdings liegt die Auslastung der Schreibtische über alle Unternehmensgrößen hinweg bei maximal 34 Prozent. Hier besteht also eindeutiges Potenzial, Ressourcen zu reduzieren und das Büro so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden mit Freude dorthin zurückkehren. Analytics verbinden auf diese Weise Kultur, Raum sowie Technologie und werden damit zum zentralen Steuerungsinstrument einer mitarbeiterzentrierten Arbeitswelt.“

Ratschläge können auch Schläge sein

Wir haben Gründer*innen nach dem schlechtesten (und besten) Ratschlag gefragt, an den sie sich gehalten haben – und wie sie mit den Folgen umgegangen sind.

Man starrt in die Luft, die schwer wie Blei ist, und denkt sich: „Ja, guter Rat ist teuer. Doch wie viel kostet schlechter Rat?“ Nun weiß man es: Man blickt auf die Folgen seines Handelns, das zwar freiwillig, aber dennoch getrieben von den Ideen anderer war.

Die Erkenntnis, einen Fehler begangen zu haben, bricht über einen herein wie eine Monsterwelle im Meer oder wie ein Haufen hungernder Investor*innen, wenn es sich um ein hochskalierbares Produkt dreht, das kein(e) andere(r) besitzt. Zumindest bleibt nach dem schlechten Ratschlag, dem man tatsächlich gefolgt ist, etwas übrig: Man hat etwas gelernt.

Firma nach den Wünschen einer Person umbauen

Nicht so ganz dramatisch, aber ähnlich ist es Armand Colard gegangen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei ESG Plus – einem Unternehmen, das sich auf die Überprüfung der Nachhaltigkeit von Anlageprodukten spezialisiert hat.

„Der schlechteste Vorschlag, den ich jemals befolgt habe, war, die Struktur meines Unternehmens so zu verändern, dass sie zur Wunsch-Job-Description einer leitenden Person im Unternehmen passte und nicht zu dem, was das Unternehmen in diesem Moment tatsächlich gebraucht hätte. Mein Learning daraus war, niemals mehr Jobs um eine Person herum zu ‚bauen‘, egal wie talentiert diese auch sein mag.“

Die Folgen seiner Entscheidung waren aus Sicht des gesamten Unternehmens eine ineffizientere Struktur sowie der Verlust der Agilität und eine veränderte (negative) Teamdynamik. „Und höhere Fluktuation, als ich die Sache wieder in Ordnung gebracht habe“, erinnert sich Colard. „Reparieren konnte ich es nur, indem ich die Person gehen ließ, da unsere Vorstellungen zu weit auseinanderlagen.“

Eine hilfreiche Anmerkung dagegen, die der Founder befolgt hat: Mehr auf den Markt zu hören, statt die eigenen Wunschprodukte auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. „Dadurch konnten wir in den letzten Jahren eine skalierbarere Lösung finden, die weniger ressourcenintensiv ist und sich breiter ausrollen lässt“, sagt Colard. „Als direkte Folge daraus sind wir (kosten-)effizienter geworden und können jetzt mehr Kund*innen mit derselben Anzahl an Mitarbeiter*innen bedienen.“

Calm your Monkey Mind

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das dabei hilft, den gedanklichen Affenzirkus im eigenen Kopf aufzulösen, die Gedanken zu ordnen und sie so wieder besser in den Griff zu bekommen.

Gründen heißt: mutig entscheiden, schnell handeln, mit Unsicherheit leben. Doch was, wenn genau das plötzlich nicht mehr gelingt? Wenn der Mut versiegt, der Fokus verschwimmt und man auf dem eigenen Gründungsdeck wie gelähmt steht, während um einen herum der Sturm tobt?

Was viele Start-up-CEOs nicht ahnen: Hinter Entscheidungsschwäche steckt oft kein Mangel an Strategie, sondern ein Zuviel an innerer Unklarheit. Nicht der Markt bremst – sondern der eigene Affenzirkus im Kopf.

Wenn Gründer*innen blockieren

In Phasen hoher Unsicherheit melden sich im Inneren verschiedene Stimmen zu Wort: „Du darfst jetzt keinen Fehler machen!“, „Wenn du das vergeigst, war alles umsonst!“, „Warum hast du bloß ...?“ – ein chaotischer Chor aus Angst, Druck, Selbstkritik. Das Resultat: Denkblockade statt Klarheit, Aktionismus oder Lethargie statt Strategie.

Hier setzt die Selbstklärungskette an. Sie ist kein weiteres Tool zur Selbstoptimierung, sondern ein Erkenntnisweg. Sie macht innere Dynamiken sichtbar und strukturiert in einfachen, aber tiefgreifenden Schritten. Und sie führt zurück zur inneren Kommandozentrale: dem Ort, von dem aus Gründer*innen wieder klar und wirksam handeln können.

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden sechs Schritten, in denen das intrapsychische Erleben systematisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema eingrenzen – Fokussieren statt Grübeln

Die Methode beginnt nicht mit einem pauschalen „Ich bin überfordert“, sondern mit einer konkreten Frage: „Warum war ich heute im Pitch so fahrig?“ oder „Weshalb lähmt mich das Feedback von unserem Lead-Investor?“ So wird das diffuse Erleben greifbar und veränderbar.

Schritt 2: Innere Stimmen sammeln – Das eigene Kopfkino anschauen

Versetze dich in die aktuelle Situation. Welche Gedanken und Gefühle sind da – ungefiltert? Notiere sie, so wie sie auftauchen: „Ich hab null Ahnung, was ich da sage!“ (Unsicherheit) oder „Die erwarten, dass ich alles im Griff habe!“ (Druck). Sechs bis acht solcher Gedanken-Gefühls-Paare reichen aus. Wichtig dabei: Nicht bewerten, nur benennen.

Schritt 3: Vom Chaos zur Kette – Die innere Logik erkennen

Jetzt beginnt die Strukturarbeit. Sortiere: Was ist ein ursprüngliches inneres Erleben (z.B. Kränkung, Ohnmacht)? Und was ist eine Reaktion darauf (z.B. Wut, Ironie, Rückzug)? Beispiele: „Ich fühl mich überfordert.“ „Ich tu so, als wär alles easy.“ „Ich fühl mich wie ein Fake.“ Diese Prozesskette macht Muster sichtbar und damit veränderbar.

Schritt 4: Die blinden Flecken aufdecken – Die Lücke vor der Lähmung

Meist sind es nicht die lauten Reaktionen, die uns blockieren, sondern die unausgesprochenen Gefühle davor: Scham, Angst, Selbstzweifel. Die Methode lädt zur Rückwärtsanalyse ein: Was muss ich gedacht oder gefühlt haben, bevor ich innerlich so reagierte?

Schritt 5: Die Kette auf sich wirken lassen – Erkennen verändert schon

Ist die Kette vollständig, zeigt sie mehr als einen Moment: Sie offenbart oft einen inneren Algorithmus. Etwa: „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ Ein Glaubenssatz, der in der Start-up-Welt besonders verbreitet ist. Diese Erkenntnis ist kein Endpunkt, sondern der Anfang echter Selbststeuerung.

Schritt 6: Die neue Perspektive einüben – Von der/dem Gründenden zum/zur inneren CEO

Die Kette ist kein Dogma, sondern ein innerer Kompass. Wer regelmäßig mit ihr arbeitet, trainiert eine Form von Selbstführung, die tiefer geht als manche Tools und Hacks. Man wird weniger Spielball der eigenen Reaktionen und mehr Gestalter*in der eigenen Haltung.

Fallbeispiel: Wenn der CTO plötzlich nichts mehr entscheidet

Ein Tech-Gründer, Anfang 30, gilt als brillanter Entwickler. Doch seit der Seed-Runde trifft er keine klaren Entscheidungen mehr. Das Team ist frustriert. Im Coaching zeigt sich: Er hat Angst, mit seinen Entscheidungen zu enttäuschen – und damit das Vertrauen der Investor*innen zu verlieren. Die Selbstklärungskette macht sichtbar: Nicht fehlende Kompetenz blockiert ihn, sondern ein unbewusster Glaubenssatz: „Wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr tragbar.“ Durch die Arbeit mit der Kette erkennt er: Diese Angst stammt aus einer ganz anderen Zeit, hat aber heute Steuerungsmacht. Allein diese Erkenntnis öffnet Handlungsräume. Sein Fazit: „Ich dachte, ich muss härter pushen. Jetzt sehe ich: Ich muss zuerst mir selbst begegnen.“

Positive Nebenwirkungen der Kette

Die Anwendung der Selbstklärungskette löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht meine inneren Abläufe, sondern kann diese beobachten und analysieren – was auch bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere „innere Kommandobrücke“, der Ort, von dem aus echte Selbstführung möglich wird.

Jede Anwendung der Selbstklärungskette stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem leichter, inneres Erleben und (emotionale) Reaktionen auf dieses Erleben zu beobachten, auseinanderzuhalten, es zu steuern oder eben auch zu entscheiden, es einfach nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten Einsätze des Tools lassen darüber hinaus folgende positive Nebenwirkungen erwarten:

- Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

- Förderung eines agilen Mindsets (psychologische Flexibilität).

- Schnellere Selbstorientierung: weg von „Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ hin zum eigentlichen inneren Hindernis (Fokus auf die eigene Erlebenswelt).

- Stärkung der Eigenverantwortung bzw. Selbstermächtigung (Self-Empowerment).

Fazit: Selbstführung beginnt mit Selbstklärung

In unsicheren Zeiten brauchen Gründende keine weiteren Ratschläge. Sie brauchen innere Klarheit. Die Selbstklärungskette ist kein Shortcut, aber ein ehrlicher Pfad dorthin. Wer ihn geht, gewinnt nicht nur Entscheidungsstärke, sondern auch eine neue Qualität der Selbstwirksamkeit. Und das ist vielleicht die wichtigste Ressource im Start-up-Kosmos.

Der Autor Christoph Zill ist Diplom-Pädagoge, Coach und Mediator. Die von ihm entwickelte Selbstklärungskette wurde 2024 als Finalist beim Psychologie Award ausgezeichnet.

Start-up-Büros – Worauf sollte man achten?

Welche Elemente im Start-up-Büro den Arbeitsalltag wirklich verbessern – von Druckerpatronen bis Ergonomie.

In neu gegründeten Unternehmen liegt der Fokus verständlicherweise auf Produktentwicklung, Finanzierungsrunden und der Markteinführung. Das operative Umfeld – also das Büro selbst – wird dabei oft eher pragmatisch betrachtet: Hauptsache WLAN, ein paar Stühle, ein Drucker.

Doch gerade in der Anfangsphase, wenn viel improvisiert und eng zusammengearbeitet wird, machen gut funktionierende Strukturen den Alltag nicht nur effizienter, sondern auch stressfreier. Und das beginnt oft bei scheinbaren Nebensächlichkeiten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, welche „Kleinigkeiten“ während der Gründungsphase den Unterschied machen können und warum es so wichtig ist, hier direkt von Beginn an keine Kompromisse einzugehen.

Druckerpatronen: Qualität verhindert Ausfälle

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, bei der Suche nach der „perfekten Büroausstattung“ genau hinzuschauen: Drucker. Solange sie funktionieren, gerät ihr hoher Stellenwert schnell in Vergessenheit. Sobald sie aber im entscheidenden Moment streiken – etwa vor einem Pitch oder Vertragsversand – wird klar, wie wichtig reibungslose Technik ist. Ein häufiger Grund für Probleme liegt bei den Patronen. Wer auf günstige Alternativen ohne geprüfte Qualität setzt, riskiert verschmierte Ausdrucke, Fehlermeldungen oder im schlimmsten Fall teure Reparaturen. Kompatible und originale Patronen sorgen nicht nur für saubere Ausdrucke, sondern auch für eine zuverlässige Funktionsweise. In einem Büro, in dem Zeit ohnehin knapp ist, sollten solche Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden.

Ergonomische Büromöbel für einen komfortableren Arbeitsalltag

Der improvisierte Arbeitsplatz gehört für viele Gründer zur Realität. Doch über Wochen und Monate hinweg wirken sich Klappstühle, falsche Bildschirmhöhen und unbequeme Sitzpositionen auf Konzentration, Gesundheit und Arbeitsmoral aus.

Bereits mit wenigen gezielten Anschaffungen – einem ergonomischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem zusätzlichen Monitor – lässt sich die Arbeitssituation spürbar verbessern.

Für Teams, die täglich lange Stunden am Schreibtisch verbringen, ist Ergonomie kein Komfortthema, sondern ein produktiver Faktor – sowohl im klassischen Großraumbüro als auch im Home Office.

Raumgestaltung mit Wirkung: Diese Punkte werden wichtig

Nicht jedes Start-up kann sich ein Office leisten, das in jeglicher Hinsicht im Trend liegt. Hier kann es sich lohnen, nach und nach vorzugehen und die Umgebung schrittweise zu optimieren.

Licht, Akustik und Struktur eines Raums wirken bei vielen Menschen direkt auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden des Teams. Tageslicht, grüne Pflanzen und eine gewisse Ordnung helfen dabei, aus einem funktionalen Raum einen echten Arbeitsort zu machen.

In offenen Räumen kann schon ein einzelner Raumtrenner helfen, akustische Belastungen zu reduzieren. Kleine Investitionen in das Raumgefühl zahlen sich langfristig aus.

Die Küche als sozialer Dreh- und Angelpunkt

Die Kaffeeküche ist in vielen Start-ups weit mehr als ein Ort für kurze Pausen. Hier entstehen Gespräche, Ideen und oft auch Lösungen. Eine funktionierende Kaffeemaschine, frisches Wasser, eventuell etwas Obst – all das fördert informelle Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, gerade in hybriden oder schnell wachsenden Teams.

Solche Orte tragen mehr zur Unternehmenskultur bei, als es ihr funktionaler Zweck vermuten lässt.

Technik, die in jeglicher Hinsicht unterstützt

Eine instabile Internetverbindung, schlechte Mikrofone oder veraltete Bildschirme bremsen den Arbeitsfluss. Besonders bei Remote-Zusammenarbeit oder externen Meetings kann mangelhafte Technik auch unprofessionell wirken. Dabei müssen es keine High-End-Lösungen sein – aber eine verlässliche, solide Grundausstattung ist essenziell.

Zudem kann es sich lohnen, sich in Zeiten von KI, der entsprechenden Übergangsphase und den hiermit verbundenen Möglichkeiten immer wieder über neue Techniken zu erkundigen.

Fest steht: Ein funktionierendes System spart täglich Zeit

Im Alltag entscheidet oft nicht das große Konzept, sondern die tägliche Organisation. Fehlende Kabel, unauffindbare Unterlagen oder schlecht abgestimmte Kalender kosten Zeit und Nerven. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig einfache, funktionierende Systeme zu etablieren:

- Digitale Kalender mit klarer Terminabstimmung

- Zentrale Ablageorte für gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien

- Grundausstattung an Ladekabeln, Adaptern und Ersatzteilen

- Einheitliche Dateistrukturen und Backup-Routinen

- Sichtbare, aber dezente Beschriftungen von Räumen, Ordnern und Geräten.

Einmal eingerichtet, wirken diese Maßnahmen wie kleine Automatismen, die den Arbeitsfluss im Hintergrund am Laufen halten.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Start-up-Büros müssen nicht perfekt sein – aber funktional. Gerade weil Ressourcen oft knapp sind, lohnt es sich, an den richtigen Stellen gezielt zu investieren. Wer Druckerprobleme vermeidet, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und für eine funktionierende Infrastruktur sorgt, schafft bessere Voraussetzungen für konzentriertes, effizientes Arbeiten.

Nicht alles muss auf einmal umgesetzt werden. Doch wer kleine Schwachstellen im Alltag erkennt und angeht, verschafft seinem Team genau das, was in der Start-up-Phase am wertvollsten ist: Zeit, Fokus und Energie für das Wesentliche.

Print mit Persönlichkeit: Warum Visitenkarten auch für Start-ups wichtig bleiben

Warum Printprodukte wie Visitenkarten auch 2025 im Gründer*innen-Alltag relevant bleiben – und worauf bei Gestaltung und Produktion zu achten ist.

In einer Welt, in der alles digitalisiert scheint – von Networking über Bewerbungsgespräche bis hin zum Vertragsabschluss –, wirkt das Thema Print fast altmodisch. Doch gerade bei Gründungen, beim Aufbau von Kund*innenbeziehungen oder beim Auftritt auf Messen zeigt sich: Printprodukte wie Visitenkarten, Flyer oder Briefpapier sind alles andere als aus der Zeit gefallen. Sie sind sichtbare Anker im digitalen Rauschen – und können den Unterschied machen zwischen Austausch und Eindruck.

Ob im ersten Kund*innengespräch oder beim Pitch vor Investor*innen – der Moment, in dem Sie eine Visitenkarte erstellen und überreichen, ist nicht nur ein Akt der Kontaktweitergabe. Er ist eine Geste. Eine Entscheidung für Substanz. Und ein Statement in Sachen Stil.

Der erste Eindruck zählt – und bleibt

Während LinkedIn-Profile, QR-Codes oder digitale Visitenkarten praktisch sind, fehlt ihnen oft eines: das Gefühl von Echtheit. Eine hochwertig gestaltete Visitenkarte vermittelt Wertschätzung, Professionalität und visuelle Identität auf den ersten Blick. Sie sagt: Ich nehme meine Idee ernst – und dich auch.

Gerade bei Netzwerkveranstaltungen, Gründungsmessen oder Co-Working-Pitches bleibt der erste physische Eindruck oft länger im Gedächtnis als eine E-Mail im Posteingang. Und wenn es hektisch wird, ist eine greifbare Karte oft schneller zur Hand als das Smartphone.

Visitenkarten als Markenbaustein

Für junge Unternehmen ist der Markenauftritt ein zentraler Bestandteil der Positionierung. Farbwahl, Logo, Typografie – alles trägt zur Identität bei. Die Visitenkarte ist dabei nicht nur ein Infomedium, sondern ein Träger dieser Identität. Sie ist Miniatur-Markenbotschaft, komprimiertes Designsystem und unterschätzter Imagefaktor zugleich.

Entsprechend wichtig ist es, sich bei der Gestaltung Zeit zu nehmen – oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Investition lohnt sich: Eine Visitenkarte, die durch Design, Haptik und Aussage überzeugt, bleibt nicht nur in der Tasche, sondern auch im Kopf.

Print 2025: Nachhaltig, individuell, hochwertig

Auch im Druckbereich hat sich viel getan: Umweltfreundliche Papiere, klimaneutrale Produktion und vegane Druckfarben sind längst keine Ausnahme mehr. Wer bei der Gründung auf Nachhaltigkeit achtet, sollte das auch bei Printprodukten tun – nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil es bei Kund*innen, Partner*innen und Förderinstitutionen immer stärker wahrgenommen wird.

Neben der ökologischen Komponente ist Individualisierung ein wachsender Trend: Geprägte Logos, ungewöhnliche Formate, Softtouch-Oberflächen oder farbige Schnittkanten machen aus der klassischen Visitenkarte ein kreatives Statement. Auch QR-Codes mit direkter Verlinkung zum Online-Profil oder zur Projektseite lassen sich heute problemlos integrieren – und verbinden Print mit Digitalem.

Warum Start-ups nicht auf Print verzichten sollten

Auch wenn vieles online läuft: Persönlicher Kontakt ist und bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor im Business. Und genau hier entfaltet Print seine Stärken. Eine gedruckte Karte überbrückt Unsicherheit, schafft Verbindlichkeit und bleibt auch dann noch bestehen, wenn WLAN oder Akku versagen.

Gerade in der Frühphase, wenn Vertrauen aufgebaut werden muss, sind solche „analogen Markenberührungen“ wichtig. Sie zeigen: Wir sind präsent – nicht nur im Netz, sondern auch im echten Leben.

Tipps für die perfekte Visitenkarte

- Reduktion ist Trumpf: Name, Funktion, Logo, Website – mehr braucht es meist nicht. Klarheit vor Kreativität.

- Material bewusst wählen: Ob klassisch matt, strukturiert oder mit Effektlack – die Haptik beeinflusst die Wirkung.

- Gestaltung als Teil der Marke denken: Farben, Schriften und Bildsprache sollten zum gesamten Auftritt passen.

- QR-Codes sinnvoll integrieren: Für mehr Interaktion, aber ohne das Layout zu überladen.

- Format mit Bedacht wählen: Standardgrößen sind praktisch, Sonderformate fallen auf – aber passen nicht immer ins Portemonnaie.

Print ist kein Gegensatz zur Digitalisierung – sondern Ergänzung

Viele Gründer*innen glauben, Print sei ein Relikt vergangener Zeiten. In Wahrheit aber erleben hochwertige Druckprodukte derzeit eine Renaissance – gerade weil sie in einer überdigitalisierten Welt auffallen. Sie sind langsam, bewusst und wertig. Und damit genau das, was im schnellen Business-Alltag oft fehlt.

Start-ups, die Print gezielt einsetzen, können sich von der Masse abheben. Und zeigen gleichzeitig: Wir haben nicht nur digitale Skills, sondern auch Stilbewusstsein, Substanz und Haltung.

Kleine Karte, großer Auftritt

In der Gründungsphase zählt jedes Detail. Und manchmal ist es genau dieses eine Stück Papier, das den bleibenden Eindruck hinterlässt. Wer bewusst eine Visitenkarte erstellt, denkt nicht rückwärts – sondern weiter. Denn gute Gestaltung, persönliche Ansprache und nachhaltige Materialien sind keine Gegensätze zum Digitalen. Sie sind seine analoge Erweiterung.

Printprodukte sind mehr als Informationsträger. Sie sind Werkzeuge – für Kommunikation, Markenbildung und Beziehungspflege. Und deshalb auch 2025 ein fester Bestandteil jedes smarten Gründungskonzepts.

Wenn Mitarbeitende kündigen: Quiet Quitting war gestern

Drei Strategien, um Revenge Quitting – Kündigungen aus Rache – wirkungsvoll im Unternehmen vorzubeugen.

Der Arbeitsplatz durchläuft einen massiven Wandel. Quiet Quitting war gestern – Mitarbeitende setzen nun auf plakative, dramatische Abgänge, das sogenannte Revenge Quitting, also Kündigungen als Rache. Bei diesem Phänomen kehren Fachkräfte aufgrund unerfüllter Versprechen, toxischer Kulturen und mangelnder Anerkennung Unternehmen den Rücken. Und sie schleichen sich nicht leise davon – sie sorgen dafür, dass ihr Ausscheiden wahrgenommen wird.

Was steckt hinter diesem Phänomen? Expert*innen zufolge liegt der Schlüssel darin, die tiefergehende Abkopplung der Mitarbeitenden von ihren Arbeitsplätzen zu verstehen. „Beim Revenge Quitting geht es nicht nur um die Frustration bei alltäglichen Aufgaben, sondern um den Zusammenbruch der Kommunikation und das Versäumnis, die Ambitionen der Mitarbeitenden mit der Unternehmenskultur in Einklang zu bringen“, erklärt Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bei Hogan Assessments und Co-Host im Science of Personality Podcast. „Die gute Nachricht? Es ist vermeidbar.“

Unternehmen, die ihre Top-Talente erfolgreich binden, haben eines gemeinsam: Sie verfolgen einen proaktiven Ansatz zur emotionalen Mitarbeitendenbindung. Anstatt sich um kurzfristige Lösungen zu bemühen, gehen sie Kernprobleme an, bevor Mitarbeitende das Bedürfnis verspüren, mit ihrer Kündigung ein Statement zu setzen.

Im Folgenden stellen wir drei solide Strategien vor, um Revenge Quitting vorzubeugen und Mitarbeitende bei der Stange zu halten:

1. Biete mehr als nur Benefits – geh dem auf den Grund, was Mitarbeitende wirklich wollen

Mitarbeitende von heute erwarten mehr als nur Gehaltserhöhungen, kostenlosen Kaffee oder Pizza am Freitag. Flexibilität hinsichtlich des Homeoffice, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Wachstumschancen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sind keine Nice-to-haves mehr – sie werden vorausgesetzt. Im Hinblick darauf sind mehr als ein Drittel (35 Prozent) der europäischen Arbeitnehmenden der Ansicht, dass es innerhalb ihres Unternehmens keine ausreichenden Möglichkeiten für Beförderungen oder die berufliche Weiterentwicklung gibt, um ihre Karriereziele zu erreichen (Quelle: ManpowerGroup). Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, koppeln sich Mitarbeitende nicht nur ab, sondern legen wirkungsvolle Abgänge hin, die Teams aus dem Gleichgewicht bringen und die Dynamik am Arbeitsplatz aufrütteln.

„Um dem einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen transparente Konzepte einführen, echte Flexibilität bieten und offene Feedback-Kanäle einrichten“, so die Analyse von Dr. Ryne Sherman. „Unternehmen, die zuhören und sich an wandelnde Bedürfnisse der Arbeitnehmenden anpassen, werden nicht nur die Mitarbeiterbindung steigern, sondern auch ihre Marke als Arbeitgeber stärken.“

2. Der Führungsstil ist bei der Mitarbeiterbindung entscheidend

Schlechte Führung ist der schnelle Weg zum Revenge Quitting. Toxische oder abwesende Führungsstile verringern die Arbeitsmoral, führen schneller zu Burn-out und vertreiben talentierte Arbeitskräfte. Mitarbeitende, die sich von ihren Vorgesetzten nicht unterstützt oder gar geringgeschätzt fühlen, kündigen mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit – und sie werden ihre Unzufriedenheit kundtun. Ein kürzlich veröffentlichter Gallup-Bericht zeigt beispielsweise auf, dass Führungskräfte die Eckpfeiler der emotionalen Mitarbeitendenbindung sind und dass ihnen 70 Prozent des Team-Engagements zuzuschreiben sind.

Andererseits berichten Teams, die von ruhigen, organisierten und einfühlsamen Vorgesetzten geleitet werden, von einer dreimal höheren emotionalen Mitarbeitendenbindung. Investitionen in die Weiterentwicklung von Führungskräften sind nicht nur nützlich, sondern unerlässlich. Unternehmen müssen Führungskräfte mit Fähigkeiten ausstatten, mit denen sie ihre Teams effektiv unterstützen, motivieren und binden können.

3. Entwickle das ultimative Gegenmittel: psychologische Sicherheit

Um das Ausmaß der aktuellen Veränderungen am Arbeitsplatz zu begreifen, ist es erwähnenswert, dass 40 Prozent der Beschäftigten weltweit angeben, dass sie ihren Arbeitsplatz möglicherweise in naher Zukunft verlassen werden (Quelle: WEF). Was ist also der beste Schutz vor Revenge Quitting? Förderung der psychologischen Sicherheit. Wenn Mitarbeitende sich sicher genug fühlen, um Bedenken zu äußern, Risiken einzugehen und so zu sein, wie sie sind, ohne negative Konsequenzen zu befürchten, steigt die emotionale Bindung ans Unternehmen stark an.

Unternehmen, die ein Umfeld des Vertrauens, der Inklusion und des gegenseitigen Respekts pflegen, sehen konkrete Vorteile: verbesserte Innovation, höhere Produktivität und vor allem eine stärkere Mitarbeitendenbindung. „Die Schaffung psychologischer Sicherheit ist nicht nur eine HR-Initiative, sondern auch eine geschäftliche Notwendigkeit“, sagt Dr. Ryne Sherman.

Fazit

Der Arbeitsplatz entwickelt sich weiter, und Unternehmen, die sich nicht anpassen, riskieren, ihr wertvollstes Gut zu verlieren: ihre Mitarbeitenden. Die erfolgreichsten Unternehmen werden diejenigen sein, die auf authentische Führung, bedeutsame Tätigkeiten und eine Kultur des Vertrauens setzen.

Leadership: Wenn Haltung Fachwissen schlägt

Wie du leichter erkennst, wer aus deinem Team das Zeug dazu hat, eine Leadership-Funktion auszufüllen.

Fachliche Exzellenz allein reicht nicht mehr. Unternehmen, die auch morgen noch relevant sein wollen, brauchen Menschen, die Komplexität navigieren, Wandel gestalten und Teams inspirieren können. Doch wie lassen sich Führungspersönlichkeiten erkennen, bevor sie offiziell führen? Führung beginnt nicht erst mit der Visitenkarte. Sie zeigt sich viel früher – in Momenten, in denen Menschen Verantwortung übernehmen, ohne dass es von ihnen verlangt wird.

Die Besten sind nicht die Lautesten

Auch eine Analyse des Harvard Business Review belegt, was viele längst wissen: 71 Prozent der Arbeitgebenden halten emotionale Intelligenz für wichtiger als technische Skills. Wer reflektiert, empathisch und lösungsorientiert handelt, bringt oft mehr nachhaltige Führungsqualität mit als jemand mit reinem Fachfokus. Die besten Führungskräfte von morgen sind nicht die Lautesten. Fachwissen lässt sich erlernen, Haltung nicht. Wer Konflikte deeskaliert, sich selbst hinterfragt und andere mitnimmt, zeigt echte Führungsreife.

Leadership zeigt sich im Alltag

Führungspotenzial zeigt sich nicht im Assessment Center, sondern in der Praxis: in Projekten, bei neuen Rollen, in interdisziplinären Teams. Wer Verantwortung übernimmt, Initiative zeigt und andere involviert, gibt mehr über sich preis als jedes Kompetenzmodell. Besonders deutlich wird das, wenn gewohnte Strukturen wegbrechen: Wenn Prioritäten sich verschieben, Rollen unklar sind oder Konflikte entstehen. Wer in solchen Momenten Orientierung bietet, zeigt, dass hier echte Führung entsteht. Dabei zählt nicht nur das Ergebnis, sondern wie es erreicht wurde – mit welcher Haltung, Kommunikation und welchem Umgang mit Rückschlägen.

Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion

Die Praxis zeigt: Zum einen ist die Beobachtung über einen längeren Zeitraum entscheidend. Führungsqualitäten sind schwer messbar, aber sichtbar. Wer genau hinschaut, erkennt sie im Verhalten im Moment. Wie geht jemand mit Druck um? Wie führt jemand ein Team, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen? Zum anderen braucht es ein Entwicklungsumfeld, das fordert und fördert – keine Standardschulungen, sondern echte Sparring-Partner mit eigener Führungserfahrung. Menschen, die wissen, wie es ist, unter Unsicherheit zu entscheiden. Und last but not least: Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion. Wer führen will, muss bereit sein, sich selbst infrage zu stellen. Denn wer sich selbst kennt, kann andere besser führen.

Führung entsteht nicht im luftleeren Raum

Ebenso entscheidend, wie die Person ist das Umfeld. Unternehmen, die Eigenverantwortung, kritisches Denken und Offenheit fördern, schaffen Raum für Führungspotenziale. Doch das verlangt Mut. Denn wer Entwicklung will, muss bereit sein, Macht zu teilen und Unsicherheit auszuhalten. Kultur ist kein Poster im Flur, das ein flottes Vision-Statement darstellt, sondern gelebter Alltag. Sie zeigt sich darin, ob Menschen unbequeme Wahrheiten aussprechen dürfen, ob Fehler als Risiko gelten – oder als Chance zu lernen. „Führung entsteht nicht im luftleeren Raum“, führt Thiele an. „Sie wächst in einer Kultur, die Fehler zulässt, Diversität anerkennt und Dialog stärkt.“

Der Autor Lars Thiele ist Geschäftsführer der EMENDO Leadership Consultants GmbH. Seit 2023 berät EMENDO mittelständische Unternehmen zu Themen wie Führung, Vertrieb und Verhandlung.