Aktuelle Events

104 im Quartier

Doch nach dem Finden der Geschäftsidee geht der Entscheidungsmarathon erst richtig los. „Eine ganz entscheidende Frage ist, welche Angebote man seiner Zielgruppe unterbreitet und zu welchem Preis“, weiß Visbal, früher viele Jahre lang Projektleiter des Hamburger Gründungszentrums Enigma. „Da hat sich die von Enigma entwickelte Entscheidungsstrategie 104 im Quartier bewährt.“

Diese Methode basiert auf einer prägnanten und kostenfreien Marktforschung mit maximal sechs Fragen. Der Gründer spricht mit Vertretern seiner Zielgruppe, führt Interviews persönlich und am Telefon. Bei der Auswertung kristallisiert sich heraus, wie das Angebot aussehen muss und mit welchen Worten es kommuniziert werden sollte. Auch eine realistische Honorarhöhe ist abgesichert, wenn man zuvor nur genug zielgruppenrelevante Personen gefragt hat. „Wenn Vertreter der Wunschzielgruppe selbst sagen, was sie maximal für ein Angebot zahlen würden, ist dies der klarste Anhaltspunkt, den man bekommen kann.“ Die Basis für die Entscheidung ist in dem Fall die Mehrheitsmeinung oder ein Mittelwert bei Honorar oder Preis.

Worst-Case-Szenario

Nach der Gründung geht es mit den Entscheidungen weiter – da heißt es pro oder contra Büro, für oder gegen Wachstum, mit oder ohne den bisherigen Geschäftspartner. So ging es auch Michaela, die sich mit einer Partnerin als Bürodienstleister selbständig gemacht hatte. Doch nach drei Jahren liefen die Interessen auseinander. Michaela wollte wachsen und Mitarbeiter einstellen, Carola nicht. In einem Seminar spielte sie ein Worst-Case-Szenario durch. Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn es so weiterlief wie bisher? Durch die szenische Auseinandersetzung mit der wahrscheinlichen Entwicklung in der Zukunft war Michaela klar: Eine Trennung war unausweichlich.

Entscheidungen von Selbständigen haben mitunter eine ganz andere Tragweite und Konsequenz als die von Angestellten – sie berühren die eigene Existenz. „Das führt nicht selten zum Verharren in der gewohnten Situation“, weiß Visbal. Diese Entscheidungsstarre lässt sich in komplexen und auch seelisch belastenden Situationen nur mit Unterstützung von außen auflösen. „Der Gründer selbst sieht erst klar, wenn er dahin geleitet wird.“ Das kann auch ganz einfach über die richtigen Fragen führen. „Das Entscheidungscoaching hat mir neue Möglichkeiten offenbart, indem ich über die Fragen des Coachs nachdachte“, sagt Sandra Kusche von Textpoint Charlie aus Hamburg (www.textpointcharlie.com).

In anderen Entscheidungssituationen ist ein Coach gar nicht nötig. Da reicht es, einfach anders an die Dinge heranzugehen. So kann zum Beispiel die Akquisition durch systematisches Entscheidungsmanagement versachlicht werden. Die erste Maßnahme hier: Alle Akquisitionsvorgänge auflisten. Dann folgt die Einordnung und Bewertung: Welche Vorgänge sind wirklich vielversprechend – im Sinn von Umsatz, persönlicher Weiterentwicklung oder auch Spaß? Wer das bewertet, kann klar entscheiden, wie viel Zeit er in welche Aktivitäten investiert. Da verheißt der eine Kunde zwar Spaß, aber wenig Umsatz. Der nächste Kunde verspricht zwar Umsatz, dieser muss aber durch intensive Einarbeitung in ein neues Thema zunächst teuer erkauft werden.

Je nach eigener Zielsetzung könnte die Gewichtung in so einem Fall dann unterschiedlich aussehen. Steht als Zielsetzung für das nächste Jahr beispielsweise die „Erhöhung des Umsatzes um 30 Prozent“ auf dem Plan, sind alle auf langfristige Entwicklungen angelegten Akquisitionstätigkeiten mit weniger Zeit und Aufwand zu bedenken. Mit Hilfe einer Akquisetabelle lässt sich zudem leicht visualisieren, in welcher Aktion welches Potenzial steckt – und mit wie viel Prozent des eigenen Engagements und des individuellen Zeitaufwands man sie bedenken sollte.

Mathematisch entscheiden

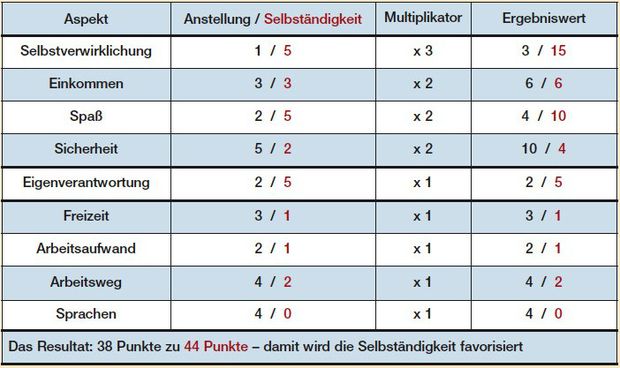

Nicht jeder Mensch entscheidet gleich. Sachliche Personen bevorzugen oft eine mathematische Herangehensweise. Dazu listen sie im ersten Schritt alle Handlungsalternativen auf. Im zweiten gilt es die Kriterien zu definieren und zu gewichten, die für die Entscheidung relevant sind, mit Punkten von eins (weniger wichtig) bis fünf (sehr wichtig). (Siehe dazu auch das folgende Beispiel.)

Der IT-Freiberufler Thomas stand vor der Entscheidung für eine Weiterbildung. „In Frage kamen eine Entwicklung Richtung Projektmanagement, eine ITIL-Zertifizierung und eine SAP-Schulung.“ Als Kriterien definierte er: Kosten bis 3000 Euro, Erhöhung der Marktfähigkeit sowie Schulungsort Köln. Um den zweiten Punkt „Erhöhung der Marktfähigkeit“ professionell zu klären, holte er den Rat eines Karriereberaters ein, der die ITIL-Schulung nach Blick auf den Lebenslauf und Gespräch mit dem Faktor 2, das Projektmanagement mit 3 und SAP mit dem Faktor 1 bewertete. Am Ende entschied sich Thomas für eine Weiterbildung zum Projektmanagementfachmann – obwohl diese etwas teurer war als 3000 Euro. Manche Dinge muss man erst schwarz auf weiß sehen – um sich dann doch „frei nach Bauch“ für die Alternative mit weniger Punkten zu entscheiden.

Beispiel: Gewichtendes Entscheiden

Seite 2 von 2

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Interview: Keine Angst vor der Herausforderung

Interview: Keine Angst vor der Herausforderung

Im Interview mit StartingUp:

Dr. Lutz Kornetzky, Facharzt für Neurologie,

Psychiatrie und Psychotherapie.

Er kennt das Phänomen des Zögerns

aufgrund von Ängsten oder

mangelndem Selbstvertrauen

aus seiner täglichen Arbeit.

Die Angst vor dem Schritt in die Selbständigkeit erleben viele Gründer. Wie schätzen Sie diese Ängste ein?

Zunächst einmal ist Angst ja nichts grundsätzlich Schlechtes, sie ist im Gegenteil sehr nützlich, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Ohne Angst wäre der Mensch schon lange ausgestorben. Angst bei einem konkreten Anlass hat also eine sinnvolle Funktion. Krankhaft ist Angst erst dann, wenn sie sich verselbständigt und einen „lähmt“.

Woran könnte die Angst vor der Existenzgründung liegen?

Vermutlich ist es eine Angst vor dem Unbekannten, die in vielen Lebenssituationen zu beobachten ist. Auch hier hat Angst eine Schutzfunktion, die einen davon abhält, sich Hals über Kopf in allzu gewagte Unternehmungen zu stürzen.

Wie schaffen Gründer es, der Herausforderung gelassener entgegenzutreten?

Durch Aufklärung, Beratung und Information. Je greifbarer das Unbekannte wird, desto überschaubarer wird das Risiko, das wir eingehen. Dadurch verliert die Bedrohung an Bedeutung und die Angst wird kleiner. Auch der Austausch mit anderen Gründern kann hilfreich sein. Es macht deutlich, dass sich auch andere mit denselben Problemen auseinandersetzen, dass man nicht alleine ist.

Wie gelingt ganz normales Selbstvertrauen, abseits der „Tschakka-Rufe“?

Wenn ich dafür eine allgemeingültige Lösung wüsste, wäre ich ein Scharlatan oder schwerreich. Aber ernsthaft: Eine gute Möglichkeit, Unsicherheit zu überwinden und zu mehr Selbstvertrauen zu gelangen, sind positive eigene Erlebnisse. Um dahin zu gelangen, hilft nur eins: den ersten Schritt tun, auch wenn er klein ist. Für einen zögerlichen Gründer bedeutet das: eines der vielen Beratungsangebote aufsuchen und Informationen einholen.

Auf Inhalt und Form achten

Auf Inhalt und Form achten

Geschäftlich führt selbst die beste Verpackung nur dann zum Erfolg, wenn auch der Inhalt stimmt. Im persönlichen Gespräch kann man mit einfachen und gut verständlichen ersten Sätzen punkten und durch Small Talk und Interesse am anderen Sympathie erzielen. Bewährt hat es sich auch, positiv und konkret zu formulieren, statt mit Allgemeinplätzen zu langweilen und für schlechte Stimmung zu sorgen. Geht man davon aus, dass in den ersten Sekunden ein Bild entsteht, das nicht mehr grundlegend verändert sondern nur um neue Eindrücke ergänzt wird, erkennt man die Bedeutung jedes einzelnen Elements der eigenen Kommunikation. Dabei gilt es, jeweils die Erwartung der Zielgruppe zu treffen, ohne dabei zum Schauspieler zu werden. Kommunikationsexperten raten deshalb aus der Fülle der Tipps zum eigenen Auftritt und Erscheinungsbild nur diejenigen umzusetzen, von denen man selbst überzeugt ist. Achten Sie auch auf die von Ihnen präsentierten Unterlagen. Umgeknickte Ecken, Kaffeeflecken und Unpünktlichkeit gehören nicht nur bei Banken zu den absoluten Don’ts. Denn wer auf diese Dinge keinen Wert legt, ist mutmaßlich auch kein guter Geschäftspartner. Diesen Sachverhalt übersehen gerade Gründer aus weniger förmlichen Branchen. Wer im kulturellen Bereich, in der Gastronomie oder im Medienbereich arbeitet, muss im Alltag nicht selten ganz andere Erwartungen erfüllen als etwa bei Gesprächen mit potenziellen Finanzierungspartnern.

Wie die anderen uns sehen

Die meisten Unternehmer haben vor Augen, wie sie sich selbst sehen. Diese Idealvorstellung weicht jedoch oft von dem realistischen Bild ab, das andere von uns haben und erschwert zugleich den selbstsicheren und positiven Auftritt. Überbrücken lässt sich diese Kluft durch offenes und ehrliches Feedback aus dem eigenen Umfeld. Fragen Sie Freunde und Angehörige genau wie Mitglieder Ihrer Zielgruppe um Rat und bitten Sie dabei um schonungslos ehrliches Feedback. Denn nur wer weiß, wo er steht, kann besser werden. Trotzdem: Der Kunde kennt nur den Blick in den Rückspiegel, für die Vision bleibt der Unternehmer zuständig – vom ersten Eindruck bis zur langfristigen Geschäftsbeziehung.

Schritt 4

Schritt 4

Handeln Sie, d.h. erledigen Sie Aufgaben

je nach Kontext, Zeit, Energie und Priorität.

Die wichtigste Regel für das Handeln: Prüfen Sie die Aufgaben auf Ihrer Liste, die Sie als nächstes angehen möchten, nach folgenden vier Ausschlusskriterien - nacheinander und in dieser Reihenfolge:

- Befinde ich mich überhaupt in einem Kontext, in dem ich diese Aufgabe angehen kann?

- Habe ich genug Zeit, um diese Aufgabe zu erledigen?Habe ich im Moment genug Energie, diese Aufgabe zu schaffen?

- Von den jetzt noch übrig gebliebenen Aufgaben wählen Sie diejenige mit der höchsten Priorität, d.h. mit dem höchsten Nutzen für Sie!

Praxis-Tipps: Das gehört in den Terminkalender

Der Kalender dient nur als Erinnerungswerkzeug für zeitlich definierte Ereignisse und Aufgaben. Erliegen Sie nicht der Versuchung, ihn mit allgemeinen Aufgaben und Informationen zu überfrachten. Nur das gehört hinein:

- Termine mit eindeutigem Zeitpunkt. Beispiel: Termin bei Rechtsanwalt Kröger, Mo. 15.30h.

- Termine, die keinen eindeutigen Zeitpunkt haben, aber an einem Tag (spätestens) erledigt werden müssen, wann ist egal. Beispiel: Einwurf des schriftlichen Widerspruchs beim Landgericht.

- Informationen/Warnungen über bald ablaufende Fristen und sonstige Ereignisse, auf die Sie sich eventuell vorbereiten wollen bzw. Maßnahmen ergreifen wollen. Beispiel: Ablauf Kündigungsfrist Mietvertrag externer Lagerraum.

- Ereignisse an diesem Tag, die Sie nicht direkt betreffen, an die Sie aber an dem Tag erinnert werden möchten. Beispiel: Abiturprüfung Mathe Max.

Kontrollfragen für das Feedback

Kontrollfragen für das Feedback

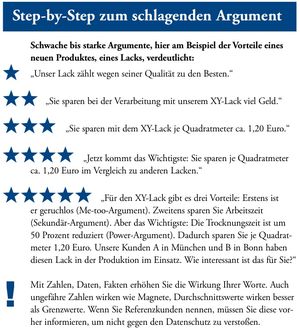

Gleich welche Strategie Sie wählen, wichtig ist, dass Sie im Gesprächsverlauf per Frage kontrollieren, ob der Gesprächspartner Ihre Argumente anerkennt. Ihre Kontrollfrage bezieht sich dabei nur auf das wichtigste Argument (Power-Argument). Sie müssen also nicht nach jedem Argument aktiv werden. Fragen Sie am besten: „Habe ich in diesem Punkt überzeugen können?“, oder „Wie wichtig ist dieses Argument für Sie?“ Sie geben dem Anderen damit zugleich alle Möglichkeiten, selbst zu Wort zu kommen und seine Einstellung zu erklären!

Nur wenn er ein wichtiges Argument unterbricht, bitten Sie Ihr Gegenüber darum, auf diesen Punkt etwas später zurückkommen zu dürfen. Antwortet Ihr Gegenüber auf Ihre Kontrollfrage negativ, beispielsweise mit „Das interessiert mich nicht“, dürfen Sie keinesfalls negativ abwertend fragen: „Warum interessiert Sie das nicht?“ Fragen Sie stattdessen positiv: „An was sind Sie denn interessiert!“ Sie erhalten dann eine Antwort, die für die weitere Argumentation wichtig sein kann. Diese Antwort führt vielleicht sogar zu einem neuen, für Sie vorteilhaften Aspekt.

Wirken durch Wort und Stimme

Verständlichkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Informationen erfolgreich weiterzugeben. Wer seine Argumente präsentiert, muss sich überlegen, ob diese bei den Adressaten auch verständlich ankommen. Je einfacher Sie sprechen, umso besser werden Sie verstanden. Dies ist eine Binsenweisheit, dennoch wird ständig gegen sie verstoßen. Jedes Argument kann in unkomplizierter Weise mit geläufigen und anschaulichen Formulierungen erläutert werden. Je schwieriger der Inhalt ist, umso wichtiger ist eine einfache Darstellung. Kurze Sätze, geläufige Wörter, nachvollziehbare Bilder und Vergleiche sind die wesentlichen Instrumente.

Durch visuelle Unterstützung wird eine einfache Darstellung zusätzlich gefördert. Mehr zeigen, weniger reden – diese Regel gilt! Leiten Sie ein wichtiges Argument stets mit einer persönlichen Anrede ein, das schafft Aufmerksamkeit. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Stimme den Argumenten anpasst. Sprechen Sie sicher und begeisternd. Heben Sie die Stimme zu Anfang an (weckt Erwartung) und lassen Sie sie am Ende fallen (Endgültigkeit). Schildern Sie Vorteile so konkret wie möglich. Malen Sie Vorteile detailliert aus, dann entsteht vor den Augen Ihres Gesprächspartners ein klares Bild.