Aktuelle Events

5 Tipps zur Mitarbeiterfindung und -bindung

Welche Stolperfallen beim Mitarbeiter-Recruiting für Start-ups lauern und wie gute Mitarbeiter gewonnen und zufriedengestellt werden können.

Die Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, wird in vielen kleinen Schritten gemeistert. Hierbei sind vor allem die Auswahl der richtigen Mitarbeiter und die damit verbundenen Prozesse für viele Gründer unentdecktes Neuland, das es zu erkunden gilt. Diese Tipps helfen Ihnen im Vorfeld.

1. Klares und professionelles Recruiting

Vor allem zu Beginn vertrauen viele Gründer zunächst auf Empfehlungen, Familienmitglieder, Freunde oder dem engeren Bekanntenkreis, da oftmals noch keine ausreichenden finanziellen Mittel vorhanden sind, um ein professionelles Recruiting durchzuführen. Die Folge: die Vorstellungen passen nicht zueinander und im schlimmsten Fall wird sich nach kurzer Zeit schon wieder im Streit getrennt. Umso wichtiger ist es, Zeit in Stellen- und Anforderungsprofile zu investieren, um passende Mitarbeiter zu finden. Die Stellenbeschreibung gehört auf die eigene Webseite sowie Social Media Kanäle, wie zum Beispiel Xing, LinkedIn, Twitter oder Facebook. Hier ist aber unbedingt darauf achten, dass die Außendarstellung auch mit dem internen Handeln zusammenpasst, damit beide Seiten keine bösen Überraschungen erleben. Dabei spielt vor allem das Bauchgefühl eine wichtige Rolle, egal ob man einen Dienstleister oder eine Bürokraft anstellen will. Natürlich sind auch der Lebenslauf, Zeugnisse oder der akademische Grad relevant, aber der Kandidat muss an erster Stelle mit seiner Persönlichkeit und Einstellung zu uns passen.

2. Employer Branding

Noch nie waren die Ansprüche von Berufseinsteigern so hoch, wie heute. Sie möchten nicht nur einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, geleitet, motiviert und gefordert werden, sondern vor allem auch Spaß an der Arbeit haben. Karriere ja, um jeden Preis nein. Auch hierbei spielen vor allem die eigenen Social Media Kanäle und Inhalte (Owned Media) eine strategisch wichtige und entscheidende Rolle, wobei die Reaktionen darauf mittlerweile noch bedeutender geworden sind. Gelingt es einem Unternehmen hierbei, sich als attraktive Arbeitgebermarke zu präsentieren und als solche verstanden zu werden, steigt nicht nur die Anziehungskraft auf Bewerber, sondern auch die Qualität und Marktposition.

3. Benefits

Es ist wichtig, sich bereits vor der Anstellung der Mitarbeiter im Klaren darüber zu sein, welche Leistungsanerkennung den Mitarbeitern geboten werden soll, um sie langfristig an das Unternehmen zu binden. Flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice werden heutzutage von vielen Bewerbern vorausgesetzt und sollten daher unbedingt auch in die Checkliste des Arbeitgebers aufgenommen werden. Zudem signalisiert solch eine freie Arbeitsform den Mitarbeitern gleichzeitig Vertrauen seitens des Unternehmens. Dass viele dieser Themen gerade für junge Firmen nicht sofort umsetzbar sind, ist klar. Dennoch sollten schon früh Strukturen und Routinen geschaffen werden. Mit dem Wachstum wird das Büro voller und unruhiger. Zusätzliche Benefits wie Restaurant-Gutscheine, Gesundheitsvorsorgeleistungen, Zuzahlung bei Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder bei Sportvereinen und Hardware, die den Mitarbeitern auch zur privaten Nutzung überlassen wird, steigern die Mitarbeiterzufriedenheit. Bietet der Arbeitgeber dann noch die Möglichkeit der Weiterbildung, ist die Kür erfolgreich gemeistert.

4. Experten-Know-how nutzen

Gerade am Anfang sollten Gründer lieber nicht alleine am Ende des Seils ziehen, während auf der anderen Seite die Behörden und Ämter, Konkurrenten und Nachahmer am Markt stehen. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Abteilungen sofort mit Mitarbeitern ausgefüllt werden müssen. Externe Berater sind hier das Stichwort, die sich vor allem mit Coaching und Personal auskennen sollten, um das Unternehmen gemeinsam voranzutreiben. Bei Bedarf kann das Berater-Team später durch Anwälte, Steuer- oder Versicherungsexperten ergänzt werden.

5. Freelancer – Vorsicht vor Scheinselbständigkeit

Sind die Auswahlverfahren erfolgreich gelaufen, steht die Entscheidung an, ob die neuen Mitarbeiter fest angestellt oder doch lieber als Freelancer arbeiten sollen. Was jedoch vielen nicht bewusst ist: Auch die Arbeit von Freelancern birgt Risiken in sich, sollten diese nur für das eigene Unternehmen tätig sein und über Gewerbeschein abrechnen. Bei solch einer Beschäftigung handelt es sich meist um sogenannte Scheinselbständige (nach §1 SchwarzArbG.), eine klare Einordnung ist für Außenstehende oft undurchsichtig. Die Haftung übernehmen in diesem Fall nicht die Freelancer, sondern das Unternehmen. Bei einer Betriebsprüfung drohen hierbei im schlimmsten Fall hohe Geldstrafen, mit denen sich niemand gleich am Anfang einer Gründung konfrontiert sehen möchte. Umso wichtiger ist es auch hier, Experten um Rat zu fragen.

Der Autor Amin Guellil ist Gründer und Geschäftsführer der Hostessen-Agentur UCM.agency, die Unternehmen dabei unterstützt, den Personalbedarf bei Events und Messen online zu planen und umzusetzen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

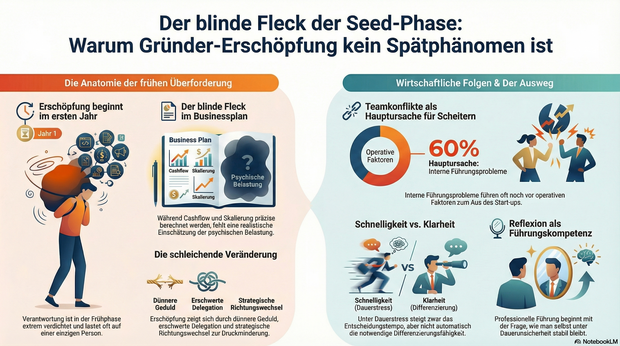

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

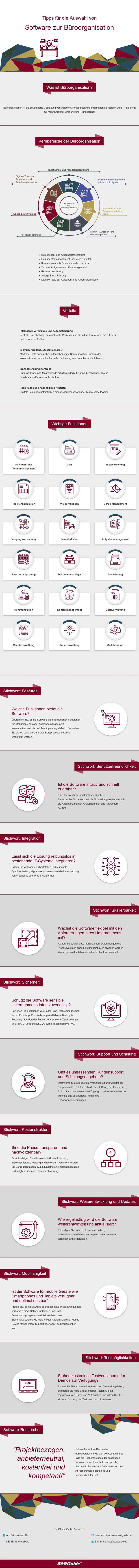

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

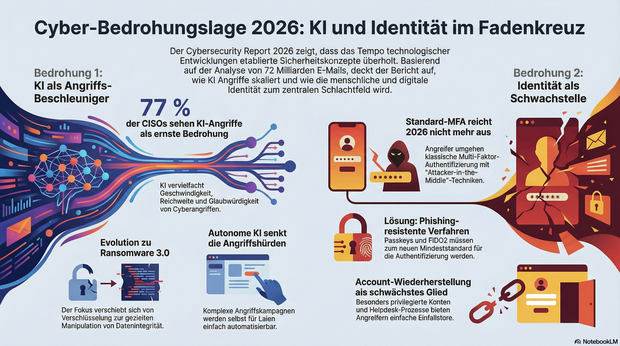

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Agentic Commerce

Wie künstliche Intelligenz (KI) den Handel im B2B- und B2C-Umfeld und damit dein Start-up radikal neu definiert.

Stell dir vor, der klassische Warenkorb verschwindet und KI-Agenten regeln alles, was mit Shopping zu tun hat: sie recherchieren, vergleichen, bestellen und bezahlen für dich. Diese Vision ist keine ferne Utopie mehr, sondern in greifbare Nähe gerückt. In den kommenden fünf Jahren steht der Onlinehandel vor einem Umbruch, wie ihn E-Commerce bislang nicht kannte. Agentic Commerce, also agentenbasierter Handel, wird das gesamte Kaufen und Verkaufen radikal neu definieren.

Was ist Agentic Commerce?

Agentic Commerce meint das Einkaufen per KI-Agent: Kund*innen delegieren nicht mehr nur Empfehlungen an die KI, sondern die komplette Abwicklung. Dein KI-Agent sucht das optimale Produkt, prüft Bewertungen und Alternativen, handelt vielleicht sogar den Preis und wickelt Kauf und Bezahlung autonom ab. Die Konsument*innen prüfen am Ende eventuell nur noch das Ergebnis und geben den Einkauf frei – oder nicht mal mehr das, weil alles nach vordefinierten Regeln läuft. Das bedeutet für alle Beteiligten mehr Zeit und mehr Komfort.

Das Marktvolumen ist groß. Analyst*innen gehen davon aus, dass 2029 bis zu vier Prozent aller Onlinekäufe agentengestützt ablaufen könnten, vor allem im Bereich standardisierter, wiederkehrender Bestellungen. Das klingt im ersten Moment wenig, berücksichtigst du jedoch, dass der E-Commerce-Markt ein erwartetes Gesamtvolumen von über 36 Billionen US-Dollar jährlich hat, bedeutet selbst ein kleiner Anteil einen Markt von bis zu 1,47 Billionen US-Dollar.

Paradigmenwechsel: Unsichtbares Shopping und neue Anforderungen

Soweit das Potenzial. Aber was heißt das jetzt für Start-ups im B2B- und vor allem im B2C-Umfeld? Der Shopping-Prozess verändert sich radikal: Zahlungen erfolgen unsichtbar im Hintergrund, Käufe erfolgen nach vorher genau festgelegten Kriterien. Für Produkte, die sich von Massenware unterscheiden, schlummert darin eine große Chance, sofern sie von der KI gefunden werden.

Das fordert dich als Gründer*in heraus: Es reicht künftig nicht mehr, User*innen emotional zu triggern. Entscheidend wird immer mehr, wie gut deine Angebote maschinenlesbar und deine Produktdaten hochwertig strukturiert sind. SEO und Performance-Marketing weichen einer neuen Disziplin: AXO – Agent Experience Optimization, manchmal auch GAIO (für Generative AI Optimization) genannt. Es gilt, Feeds, Schnittstellen und Datenformate so aufzubauen, dass KI-Agenten sie optimal auslesen und bewerten können.

Beispiele: Einem Verbraucher ist ein besonders hoher Anteil von echter Wolle in der Kleidung wichtig. Ein KI-Agent erspart mühsames Suchen und Scrollen durch die Produktbeschreibungen. Oder es sind nachhaltig erzeugte Produkte gefragt, die nur in Deutschland hergestellt werden. Einer KI sind Marketingvideos im Zweifel egal; sie sucht gezielt nach Daten, Fakten und konkreten Belegen. Start-ups, die sich hier durch innovative Produkte hervortun, können durch Agentic Commerce einen Vorteil haben, weil es nicht darum geht, bei Google und ähnlichen Anbietern besonders hoch gerankt zu werden.

Von Google zu ChatGPT: Neue Gatekeeper, neue Touchpoints

Die Touchpoints der Zukunft heißen nicht mehr nur Google oder Amazon. Käufer*innenreisen starten immer öfter auf ChatGPT, Gemini oder Meta-Plattformen. Noch sind die Suchanfragen über KI-Agenten im Vergleich zu Google gering – sie machen nur etwa ein bis zwei Prozent aus. Doch Gartner, ein weltweit agierendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Technologie, IT und digitale Transformation, prognostiziert, dass bis 2026 das Volumen der traditionellen Suchmaschinenanfragen um rund 25 Prozent fallen könnte – wegen KI-Chatbots und anderen virtuellen Agenten.

Da KI auch jenseits traditioneller Marktplätze sucht, ist das eine Chance. Mit einheitlichen, hochwertigen Feeds können auch Nischenanbieter*innen und Spezialist*innen endlich sichtbar werden, das Feld wird für alle geöffnet. Plötzlich konkurrierst du weltweit, unabhängig von deiner Größe, solange Service, Produktdaten und Bewertungen stimmen.

Produktdaten: Granularität ist Trumpf

Agenten entscheiden auf Basis strukturierter Informationen. Je besser Attributdaten gepflegt sind – Materialien, Größen, Kompatibilität, Nachhaltigkeit, Garantie –, desto sichtbarer wird dein Start-up. KI-gestützte Suche kann so auch versteckte Lagerbestände ausspielen. Du solltest daher ganz gezielt in den Aufbau, die Granularität und die Sauberkeit deiner Produktdaten investieren.

Auch wenn Agenten weniger von klassischem Storytelling geleitet werden: Markenbildung bleibt relevant. Denn Agenten bauen auf objektive Signale. Gerade Servicequalität, Lieferzuverlässigkeit, Transparenz und authentische Bewertungen fließen in Agenten-Feeds ein. Agentic Commerce verstärkt damit den Trend zu mehr Transparenz und direkter, ehrlicher Kund*innenkommunikation.

Herausforderungen: Recht, Haftung und Governance

Noch ein Wort zu den Herausforderungen. So gewinnbringend Agentic Commerce sein kann – Risiken gibt es genug. Noch dreht sich vieles um rechtliche Grauzonen: Wer haftet, wenn Daten manipuliert werden? Wie sieht ein belastbarer Rückgabeprozess aus? Wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn aus Versehen das Falsche bestellt oder eine Zahlung ausgelöst wird? Welche Limits und Filter setzt du deinem Agenten, damit er deinen Ansprüchen genügt?

Hinzu kommen noch die ganzen Themen rund um Datenschutz, Compliance und Security: Wer hat Zugriff, wo liegen die Daten, und wie sorgst du dafür, dass das auch morgen noch rechtskonform läuft? Viele rechtliche Fragen sind Stand heute noch offen – Stichwort Haftung, Nachweise, regulatorisches Framework. Hier wird die Politik sicher nachlegen, doch bis dahin heißt es für dich: ausprobieren, was funktioniert, wie du gefunden wirst, wie dein Webauftritt agentenfreundlich ist.

So wirst du agententauglich

Der Wandel kommt, vielleicht langsamer als es manche Prognosen versprechen, aber er ist unausweichlich. Pilotprojekte mit intelligenten Agenten laufen bereits, vor allem in den USA. Wer jetzt Datenexzellenz, Servicequalität und Payment-Komfort zusammendenkt, wird von KI nicht überrollt, sondern gewinnt Sichtbarkeit und Effizienz auf ganz neuen Kanälen. Auch wenn wir noch nicht abschätzen können, welche Marktteilnehmer*innen Agentic Commerce in drei Jahren maßgeblich prägen werden – fest steht: Die Zukunft des Handels ist autonom(er). Für Start-ups heißt das: Werdet aktiv. Probiert, testet, iteriert. Denn am Ende dreht sich alles um eine Frage: Findet dein Agent dich oder den Agenten deiner Konkurrenz?

Der Autor Pascal Beij ist als Chief Commercial Officer (CCO) maßgeblich für die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Unzer verantwortlich.

Mehr als ein Accessoire: Warum Taschen im Alltag von Gründerinnen, Berufstätigen und Kreativen immer wichtiger werden

Ein redaktioneller Blick auf aktuelle Taschentrends, Funktion, Materialien und die Bedeutung gut durchdachter Accessoires im beruflichen und privaten Alltag.

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr auch das, was wir täglich mit uns tragen. Zwischen Homeoffice, Coworking-Space, Kundenterminen und privaten Verpflichtungen verschwimmen die Grenzen immer stärker. Das zeigt sich auch bei einem Gegenstand, der lange Zeit als klassisches Modeaccessoire galt: der Handtasche. Heute übernimmt sie Funktionen, die weit über den ästhetischen Anspruch hinausgehen. Sie soll organisieren, schützen, transportieren – und gleichzeitig zum persönlichen Stil passen.

Gerade Frauen, die beruflich viel unterwegs sind oder mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen, setzen zunehmend auf funktionale, vielseitige Designs. Die Nachfrage wächst nach Taschen, die genügend Platz für Laptop, Unterlagen, Alltagsbedarf und persönliche Essentials bieten, ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Dass sich auf Plattformen eine große Auswahl an Damen Handtaschen in unterschiedlichsten Modellen findet, liegt vor allem daran, dass die Lebensrealitäten vielfältiger geworden sind. Eine Tasche begleitet heute nicht mehr nur ein Outfit – sie begleitet den gesamten Tag.

Funktion und Design wachsen zusammen

Taschen haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Während früher klare Trennlinien zwischen Business-, Freizeit- und Abendtaschen existierten, rücken hybride Formen immer mehr in den Vordergrund. Besonders gefragt sind:

- Clean gestaltete Tote Bags, die Laptoptasche und Allrounder zugleich sind

- Crossbody-Modelle, die Bewegungsfreiheit bieten

- Minimalistische Rucksäcke aus hochwertigen Materialien

- Strukturierte Handtaschen, die Professionalität ausstrahlen

Unternehmerinnen, Freelancerinnen und Studierende wollen Modelle, die mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen: genügend Stauraum, sichere Fächer, hochwertige Verarbeitung und ein Design, das sowohl im Büro als auch in der Freizeit funktioniert.

Materialien, die Trends bestimmen

Neben der Optik spielt das Material heute eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Qualität sind Kriterien, die Käuferinnen zunehmend wichtiger nehmen. Besonders beliebt sind:

- Vegane Lederalternativen, die robust und zugleich ästhetisch sind

- Recycelte Kunststoffe für sportive Modelle

- Glattes Rindsleder für langlebige Business-Taschen

- Textilgewebe mit wasserabweisenden Eigenschaften

Viele Marken setzen inzwischen auf zertifizierte Herstellungsprozesse oder innovative Materialtechnologien, die Design und Umweltbewusstsein miteinander verbinden.

Organisation wird zum neuen Luxus

Während Mode früher vor allem durch äußere Merkmale bewertet wurde, zählt im Alltag vieler Frauen etwas anderes: Struktur. Taschen mit cleveren Innenfächern, separaten Laptop-Compartments, Reißverschlusstaschen und durchdachten Details erleichtern den Alltag enorm.

Immer mehr Modelle sind so aufgebaut, dass:

- Unterlagen knickfrei transportiert werden

- Technikgeräte sicher verstaut sind

- Snacks, Schlüssel, Kosmetik und Bargeld getrennt voneinander Platz finden

- Ordnung auch bei einem vollen Tagesprogramm problemlos möglich ist

Dieser Fokus auf Organisation spiegelt einen klaren gesellschaftlichen Trend wider: Effizienz und Ästhetik schließen sich nicht mehr aus.

Warum Taschenwahl auch ein Stück Selbstbestimmung ist

Accessoires sagen viel über Personen aus – das gilt heute mehr denn je. Die Tasche entscheidet darüber, wie sicher wir uns im Alltag bewegen, wie gut wir vorbereitet sind und wie einfach es ist, flexibel zu reagieren. Sie unterstützt dabei, berufliche und private Aufgaben miteinander zu verbinden und den Tag souverän zu meistern.

Gerade Gründerinnen und junge Professionals betrachten eine gut gewählte Tasche daher als Teil ihrer persönlichen „Work-Equipment-Strategie“. Sie soll:

- Professionalität signalisieren

- Individualität zeigen

- Komfort bieten

- Vertrauen schaffen

Es ist kein Zufall, dass Taschen zu den Accessoires gehören, die Menschen am häufigsten bewusst auswählen – sie sind Ausdruck von Stil, Struktur und Mobilität.

Trends, die den Markt prägen

Gegenwärtig lassen sich drei große Trends beobachten:

1. Modularität

Taschen mit austauschbaren Gurten, separaten Pouches und variablen Tragemöglichkeiten.

2. Understatement

Zurückhaltende Farben, klare Linien, hochwertige Materialien – weniger Statement, mehr Stil.

3. Smarte Details

RFID-Schutz, wasserabweisende Materialien, Laptop-Padding, leichte Konstruktionen.

Diese Trends zeigen: Funktion wird zunehmend zum stilprägenden Element.

Fazit: Die richtige Tasche ist eine Investition in den Alltag

Eine gut gewählte Tasche ist viel mehr als ein Modeartikel. Sie ist ein täglicher Begleiter, der Ordnung schafft, Professionalität vermittelt und Flexibilität ermöglicht. Angesichts der großen Auswahl an Designs, Materialien und Formen lohnt sich ein bewusster Blick auf das, was wirklich zählt: Qualität, Funktion und ein Stil, der sich in verschiedene Lebenssituationen einfügt.

Wer heute eine Tasche auswählt, entscheidet sich nicht nur für ein Accessoire, sondern für ein Werkzeug, das den Alltag erleichtert und gleichzeitig ein Stück Persönlichkeit transportiert. Genau deshalb wachsen Anforderungen, Auswahl und Innovationskraft in diesem Segment stetig – und machen die moderne Handtasche zu einem unverzichtbaren Bestandteil des mobilen Lebens.

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Mit knappen Ressourcen gegen skrupellose Angreifer

Wie sich Gründerinnen und Gründer effektiv gegen IT-Sicherheitsbedrohungen wappnen können.

Ihre Geschäftsdaten wurden kopiert und verschlüsselt. Überweisen Sie 25.000 € in Bitcoin innerhalb von 48 Stunden, oder wir veröffentlichen die Daten Ihrer Kunden und informieren diese über den Vorfall.

Diese Nachricht begrüßte Michael Berger, Gründer eines Software-Start-ups, auf seinem Monitor, als er an einem Montagmorgen im Mai das Büro betrat. Von Ransomware-Angriffen hatte er natürlich schon gehört, war aber immer davon ausgegangen, sein 12-Personen-Unternehmen sei viel zu klein, um ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten. Ein fataler Irrtum, der sich als kostspielig herausstellen sollte – 65.000 Euro für das Lösegeld, einen Notfallberater und die verlorene Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden. Eine Wahl hatte er nicht, die Alternative hätte das Unternehmen aller Voraussicht nach nicht überlebt.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Laut aktuellen Studien sind inzwischen mehr als ein Drittel aller Cyberangriffe auf kleine Unternehmen gerichtet. Sie bieten eine perfekte Kombination aus wertvollen Daten und schwachen Sicherheitsvorkehrungen. Während Konzerne ihre Cybersicherheitsbudgets aufstocken, bleiben Start-ups und kleine Unternehmen oft verwundbar.

Die Bedrohungslandschaft hat sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert. Früher musste ein Angreifer technisch versiert sein, heute kann praktisch jeder mit der entsprechenden kriminellen Energie und Skrupellosigkeit einen Cyberangriff durchführen. Diese „Demokratisierung“ der Cyberkriminalität trifft diejenigen besonders hart, die gerade erst erfolgreich gegründet haben, ihr Unternehmen aufbauen und auch ohnehin schon gut planen müssen, um mit knappen Ressourcen Erfolg zu haben.

Die Evolution von Ransomware

Von der einfachen Verschlüsselung zur mehrstufigen Erpressung

Noch vor wenigen Jahren liefen Ransomware-Angriffe nach einem einfachen Prinzip immer nahezu identisch ab: Eindringen, Daten verschlüsseln, Lösegeld für den Entschlüsselungsschlüssel verlangen. Diese Zeiten sind vorbei. Moderne Ransomware-Attacken erinnern eher an eine feindliche Übernahme. Die Angreifer infiltrieren das Zielsystem, bewegen sich lateral durchs Netzwerk und sammeln so viele Hebel wie möglich, um maximalen Druck auszuüben. Dieses veränderte Vorgehen ist als „Multi-Extortion“

bekannt und umfasst mehrere Ebenen von Erpressung:

- Datenexfiltration vor Verschlüsselung: Bevor sie auch nur einen einzigen Computer lahmlegen, kopieren Angreifer sensible Daten. Selbst wenn also im Unternehmen aktuelle, vollständige Backups vorliegen, bleibt die Drohung der Veröffentlichung.

- Selektive Verschlüsselung: Moderne Ransomware verschlüsselt gezielt die wichtigsten Systeme – oft nachdem Angreifer Wochen im Netzwerk verbracht haben, um zu verstehen, welche Server und Daten geschäftskritisch sind.

- Öffentlicher Druck: Die Drohung, Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren, ist besonders für Start-ups existenzbedrohend, die gerade erst dabei sind, einen Kundenstamm aufzubauen. In dieser frühen Phase verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen, ist nahezu unmöglich.

- Eskalationsmechanismen: Wenn Zahlungen ausbleiben, folgen weitere Druckmittel wie DDoS-Angriffe, die Webseite oder Dienste lahmlegen, oder direkte Kontaktaufnahme mit Kunden.

Das Geschäftsmodell: Ransomware-as-a-Service

Was die Situation besonders gefährlich macht: Umfassende technische Kenntnisse sind heute keine notwendige Voraussetzung mehr, um Ransomware-Angriffe durchzuführen. Das Modell “Ransomware-as-a-Service” (RaaS) funktioniert ähnlich wie legitime SaaS-Angebote, nur für kriminelle Zwecke.

Man kann sich dieses Modell als ein düsteres Spiegelbild des Start-up-Ökosystems selbst vorstellen. Es gibt spezialisierte „Dienstleister“ für jeden Teil der „Wertschöpfungskette“.

- Initial Access Broker: Darauf spezialisiert, in Systeme einzudringen – oft durch gefälschte Login-Seiten oder Phishing-E-Mails.

- RaaS-Anbieter: Entwickeln und warten die eigentliche Malware und stellen Infrastruktur bereit.

- Affiliates: Führen mit diesen Tools die Angriffe durch und zahlen einen Prozentsatz der erpressten Summen an den RaaS-Anbieter.

- Verhandlungsspezialisten maximieren in der direkten Kommunikation mit den Opfern die Erfolgsquote bei Lösegeldforderungen.

Besonders besorgniserregend für kleine Unternehmen: Einige RaaS-Gruppen haben sich explizit auf Ziele mit 50 oder weniger Mitarbeitenden spezialisiert, da bei KMU geringere Sicherheitsmaßnahmen zu erwarten sind – bei gleichzeitig dennoch wertvollen Kundendaten und weniger medialer Aufmerksamkeit.

Gerät ein Start-up ins Visier solcher Cybercrime-Profis, ist falscher Stolz fehl am Platz. Auch größere Unternehmen und sogar Konzerne müssen in solchen Situationen in der Regel professionelle Hilfe anheuern. Abhängig von der konkreten Situation können Incident-Response-Teams, IT-Security-Experten oder Spezialisten für RAID-Datenrettung zum Einsatz kommen.

KI als zweischneidiges Schwert in der IT-Sicherheit

Komplexe Algorithmen und Large Language Models (LLMs) haben die Spielregeln der IT-Sicherheit verändert – und zwar für beide Seiten. Angreifer nutzen KI, um überzeugende Phishing-Mails ohne die früher omnipräsenten Rechtschreib- und Grammatikfehler zu erstellen, realistische Deepfake-Stimmen zu generieren oder Schwachstellen in Code automatisiert zu finden.

Aber auch auf der Gegenseite ist KI im Einsatz. Unter anderem mit der Folge, dass selbst für Startups und andere kleine Unternehmen mit stark begrenztem Budget heute Sicherheitslösungen verfügbar sind, die früher Großunternehmen vorbehalten waren. Natürlich sind auch KI-Lösungen keine Wundermittel, die man einschaltet und vergisst. Sie erfordern wie alle Sicherheitstools Fachwissen für die richtige Konfiguration, Überwachung und Interpretation der Ergebnisse.

Kosteneffiziente KI-Sicherheitsansätze für Start-ups:

- KI-gestützte E-Mail-Filter: Diese erkennen auch subtile Phishing-Versuche, die traditionelle Filter durchlassen würden – benötigen aber regelmäßige Feinabstimmung.

- Verhaltensbasierte Endpoint-Lösungen: Diese identifizieren ungewöhnliche Aktivitäten, müssen jedoch richtig kalibriert werden, um Fehlalarme zu minimieren.

- Automatisierte Patch-Priorisierung: KI-Tools können helfen zu entscheiden, welche Sicherheitsupdates mit welcher Dringlichkeit und daraus resultierend in welcher Reihenfolge installiert werden müssen.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten bei der eigenen Nutzung von KI-Tools: Wenn Mitarbeitende sensible Geschäftsdaten in öffentliche KI-Modelle eingeben, können diese Daten ungewollt in falsche Hände geraten.

Die sechs Grundpfeiler der IT-Sicherheit für Start-up-Gründerinnen und -Gründer

Mit begrenzten Ressourcen müssen Start-ups strategisch vorgehen. Diese sechs Grundpfeiler bieten ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis:

1. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): „Wenn Sie aus Kostengründen im allerersten Schritt nur eine Sicherheitsmaßnahme implementieren können, sollte es Multi-Faktor-Authentifizierung sein“, hört man oft aus IT-Sicherheitskreisen. Natürlich sollte es nicht bei dieser einen Maßnahme bleiben, aber ihre Wirksamkeit ist tatsächlich verblüffend. Richtig implementiert kann MFA 99% aller kontobasierten Angriffe verhindern. Dabei geht die Einrichtung schnell, kostet wenig bis nichts, und schützt selbst bei kompromittierten Passwörtern – also wenn das Kind eigentlich bereits im Brunnen liegt.

2. 3-2-1-Backup-Strategie: Drei Kopien Ihrer Daten, auf zwei verschiedenen Medientypen, mit einer Kopie außerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Cloudbasierte Backup-Lösungen machen dies auch für kleine Teams erschwinglich.

3. Sensibilisierung der Mitarbeiter: Regelmäßige Schulungen des gesamten Teams zu aktuellen Bedrohungen können einen echten Unterschied machen. Hier ist die noch übersichtliche Unternehmensgröße zur Abwechslung einmal ein Vorteil und ein gut aufbereitetes 30-minütiges monatliches Update, das in den Köpfen hängenbleibt, ist wirksamer als manch teure technische Lösung.

4. Automatisiertes Patch-Management: Veraltete Software ist ein Haupteinfallstor. Nutzen Sie Tools, die Updates zentral verwalten und automatisch einspielen.

5. Zero-Trust-Grundprinzipien: Gewähren Sie nur minimale Zugriffsrechte und verifizieren Sie jeden Zugriffsversuch – unabhängig davon, ob er von innerhalb oder außerhalb des Netzwerks kommt.

6. Segmentierung: Trennen Sie kritische Systeme vom Rest Ihres Netzwerks. Selbst einfache VLAN-Segmentierung kann im Ernstfall den Unterschied zwischen einem Ärgernis und einer Katastrophe ausmachen.

Notfallplanung: Wenn der Ernstfall eintritt

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss man ehrlich festhalten: Absolute Sicherheit vor Cyberangriffen gibt es nicht. Den Unterschied im Fall der Fälle macht, wie gut das Unternehmen darauf vorbereitet ist. Ein gut ausgearbeiteter individueller IT-Notfallplan kostet nicht viel, entscheidet im Ernstfall aber über glimpflichen Ausgang oder Konkursgefahr.

Was sollte ein guter Notfallplan auf jeden Fall beinhalten?

1. Detaillierte Informationen zu den ersten 72 Stunden nach einem Angriff:

a. Wer trifft welche Entscheidungen?

b. Welche Systeme werden zuerst isoliert/wiederhergestellt?

c. Welche externen Experten werden kontaktiert?

2. Kommunikationsstrategie: Transparente, aber kontrollierte Kommunikation sowohl intern als auch extern mit Kunden und Partnern baut Vertrauen auf, selbst in der Krise. Vorlagen für verschiedene gängige Szenarien können bereits vorbereitet in der Schublade liegen.

3. Rechtliche Verpflichtungen: Was hier konkret gilt, ist von vielen Faktoren abhängig, die von der Branche bis zur Unternehmensgröße reichen. Ein oft übersehener Aspekt sind Meldepflichten – mit empfindlichen Strafen bei Versäumnissen.

4. Wiederherstellungsreihenfolge: Auch wenn gerade in einem jungen Unternehmen vieles nicht geplant und strukturiert ablaufen kann: Zumindest die Frage, welche Systeme und Daten Priorität bei der Wiederherstellung haben, sollte vorab geklärt sein. Das vermeidet chaotische Entscheidungen unter Stress.

Ausblick: Kommende Regulierungen und Chancen

Die regulatorische Landschaft verändert sich rapide. Die NIS2-Richtlinie der EU erweitert den Kreis der regulierten Unternehmen, betrifft aber nicht pauschal alle kleinen Unternehmen. Primär werden Unternehmen erfasst, die in kritischen Sektoren tätig sind (wie Energie, Verkehr, Banken, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur) oder als „wichtige Einrichtungen“ gelten – unabhängig von ihrer Größe. Start-ups in diesen Bereichen sollten sich frühzeitig mit den Anforderungen vertraut machen.

Doch statt darin eine weitere Belastung zu sehen, können kluge Gründerinnen und Gründer einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen: Kunden und Partner achten zunehmend auf Sicherheitsstandards. Ein junges Unternehmen mit nachweislich gutem Sicherheitskonzept kann sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Fazit: Sicherheit als Wettbewerbsvorteil

Investitionen in IT-Sicherheit sind vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Bedrohungen nicht mehr optional. Wer sich schon bei der Gründung dafür entscheidet, das nicht als lästige Pflicht zu betrachten, sondern als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, kann aus der Not eine Tugend machen. Von Anfang an in die DNA eines jungen Unternehmens integriert, wird IT-Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten, aber aufgrund ihrer Größe auch trägeren Marktteilnehmern.

Calm your Monkey Mind

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das dabei hilft, den gedanklichen Affenzirkus im eigenen Kopf aufzulösen, die Gedanken zu ordnen und sie so wieder besser in den Griff zu bekommen.

Gründen heißt: mutig entscheiden, schnell handeln, mit Unsicherheit leben. Doch was, wenn genau das plötzlich nicht mehr gelingt? Wenn der Mut versiegt, der Fokus verschwimmt und man auf dem eigenen Gründungsdeck wie gelähmt steht, während um einen herum der Sturm tobt?

Was viele Start-up-CEOs nicht ahnen: Hinter Entscheidungsschwäche steckt oft kein Mangel an Strategie, sondern ein Zuviel an innerer Unklarheit. Nicht der Markt bremst – sondern der eigene Affenzirkus im Kopf.

Wenn Gründer*innen blockieren

In Phasen hoher Unsicherheit melden sich im Inneren verschiedene Stimmen zu Wort: „Du darfst jetzt keinen Fehler machen!“, „Wenn du das vergeigst, war alles umsonst!“, „Warum hast du bloß ...?“ – ein chaotischer Chor aus Angst, Druck, Selbstkritik. Das Resultat: Denkblockade statt Klarheit, Aktionismus oder Lethargie statt Strategie.

Hier setzt die Selbstklärungskette an. Sie ist kein weiteres Tool zur Selbstoptimierung, sondern ein Erkenntnisweg. Sie macht innere Dynamiken sichtbar und strukturiert in einfachen, aber tiefgreifenden Schritten. Und sie führt zurück zur inneren Kommandozentrale: dem Ort, von dem aus Gründer*innen wieder klar und wirksam handeln können.

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden sechs Schritten, in denen das intrapsychische Erleben systematisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema eingrenzen – Fokussieren statt Grübeln

Die Methode beginnt nicht mit einem pauschalen „Ich bin überfordert“, sondern mit einer konkreten Frage: „Warum war ich heute im Pitch so fahrig?“ oder „Weshalb lähmt mich das Feedback von unserem Lead-Investor?“ So wird das diffuse Erleben greifbar und veränderbar.

Schritt 2: Innere Stimmen sammeln – Das eigene Kopfkino anschauen

Versetze dich in die aktuelle Situation. Welche Gedanken und Gefühle sind da – ungefiltert? Notiere sie, so wie sie auftauchen: „Ich hab null Ahnung, was ich da sage!“ (Unsicherheit) oder „Die erwarten, dass ich alles im Griff habe!“ (Druck). Sechs bis acht solcher Gedanken-Gefühls-Paare reichen aus. Wichtig dabei: Nicht bewerten, nur benennen.

Schritt 3: Vom Chaos zur Kette – Die innere Logik erkennen

Jetzt beginnt die Strukturarbeit. Sortiere: Was ist ein ursprüngliches inneres Erleben (z.B. Kränkung, Ohnmacht)? Und was ist eine Reaktion darauf (z.B. Wut, Ironie, Rückzug)? Beispiele: „Ich fühl mich überfordert.“ „Ich tu so, als wär alles easy.“ „Ich fühl mich wie ein Fake.“ Diese Prozesskette macht Muster sichtbar und damit veränderbar.

Schritt 4: Die blinden Flecken aufdecken – Die Lücke vor der Lähmung

Meist sind es nicht die lauten Reaktionen, die uns blockieren, sondern die unausgesprochenen Gefühle davor: Scham, Angst, Selbstzweifel. Die Methode lädt zur Rückwärtsanalyse ein: Was muss ich gedacht oder gefühlt haben, bevor ich innerlich so reagierte?

Schritt 5: Die Kette auf sich wirken lassen – Erkennen verändert schon

Ist die Kette vollständig, zeigt sie mehr als einen Moment: Sie offenbart oft einen inneren Algorithmus. Etwa: „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ Ein Glaubenssatz, der in der Start-up-Welt besonders verbreitet ist. Diese Erkenntnis ist kein Endpunkt, sondern der Anfang echter Selbststeuerung.

Schritt 6: Die neue Perspektive einüben – Von der/dem Gründenden zum/zur inneren CEO

Die Kette ist kein Dogma, sondern ein innerer Kompass. Wer regelmäßig mit ihr arbeitet, trainiert eine Form von Selbstführung, die tiefer geht als manche Tools und Hacks. Man wird weniger Spielball der eigenen Reaktionen und mehr Gestalter*in der eigenen Haltung.

Fallbeispiel: Wenn der CTO plötzlich nichts mehr entscheidet

Ein Tech-Gründer, Anfang 30, gilt als brillanter Entwickler. Doch seit der Seed-Runde trifft er keine klaren Entscheidungen mehr. Das Team ist frustriert. Im Coaching zeigt sich: Er hat Angst, mit seinen Entscheidungen zu enttäuschen – und damit das Vertrauen der Investor*innen zu verlieren. Die Selbstklärungskette macht sichtbar: Nicht fehlende Kompetenz blockiert ihn, sondern ein unbewusster Glaubenssatz: „Wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr tragbar.“ Durch die Arbeit mit der Kette erkennt er: Diese Angst stammt aus einer ganz anderen Zeit, hat aber heute Steuerungsmacht. Allein diese Erkenntnis öffnet Handlungsräume. Sein Fazit: „Ich dachte, ich muss härter pushen. Jetzt sehe ich: Ich muss zuerst mir selbst begegnen.“

Positive Nebenwirkungen der Kette

Die Anwendung der Selbstklärungskette löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht meine inneren Abläufe, sondern kann diese beobachten und analysieren – was auch bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere „innere Kommandobrücke“, der Ort, von dem aus echte Selbstführung möglich wird.

Jede Anwendung der Selbstklärungskette stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem leichter, inneres Erleben und (emotionale) Reaktionen auf dieses Erleben zu beobachten, auseinanderzuhalten, es zu steuern oder eben auch zu entscheiden, es einfach nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten Einsätze des Tools lassen darüber hinaus folgende positive Nebenwirkungen erwarten:

- Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

- Förderung eines agilen Mindsets (psychologische Flexibilität).

- Schnellere Selbstorientierung: weg von „Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ hin zum eigentlichen inneren Hindernis (Fokus auf die eigene Erlebenswelt).

- Stärkung der Eigenverantwortung bzw. Selbstermächtigung (Self-Empowerment).

Fazit: Selbstführung beginnt mit Selbstklärung

In unsicheren Zeiten brauchen Gründende keine weiteren Ratschläge. Sie brauchen innere Klarheit. Die Selbstklärungskette ist kein Shortcut, aber ein ehrlicher Pfad dorthin. Wer ihn geht, gewinnt nicht nur Entscheidungsstärke, sondern auch eine neue Qualität der Selbstwirksamkeit. Und das ist vielleicht die wichtigste Ressource im Start-up-Kosmos.

Der Autor Christoph Zill ist Diplom-Pädagoge, Coach und Mediator. Die von ihm entwickelte Selbstklärungskette wurde 2024 als Finalist beim Psychologie Award ausgezeichnet.

Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien: Gefragt wie nie – mit Starke Jobs zur optimalen Besetzung

Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel.

Der Arbeitsmarkt steht nicht still – genau wie die Anforderungen an Unternehmen, flexibel und schnell auf Personalbedarf zu reagieren. Ob saisonale Auftragsspitzen, langfristige Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle: Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Bewerberlage ist angespannt, viele Stellen bleiben unbesetzt.

Umso gefragter sind smarte Lösungen, die den Aufwand im Recruiting minimieren und zugleich zuverlässige Besetzungen ermöglichen. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel: Arbeitskräfte aus dem Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – gewinnen an Bedeutung und bieten eine echte Alternative zur lokalen Suche.

Polen und Tschechien als Lösung: Nähe, Qualität, Verlässlichkeit

Wenn es um internationale Fach- und Hilfskräfte geht, stehen Polen und Tschechien ganz oben auf der Liste. Das hat gute Gründe: Die geografische Nähe ermöglicht schnelle Einsätze und unkomplizierte Anreisen. Hinzu kommt die hohe Qualifikation vieler Arbeitskräfte – von technischen Berufen bis hin zu gewerblichen Tätigkeiten.

In vielen Fällen sprechen die Bewerber bereits Deutsch oder Englisch, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Besonders gefragt sind Mitarbeitende aus diesen Ländern in Bereichen wie Logistik, Produktion, Pflege oder Bau – also überall dort, wo Anpacken gefragt ist.

Was viele schätzen: die Verlässlichkeit, Arbeitsmoral und Flexibilität, mit der diese Fach- und Hilfskräfte aus Osteuropa überzeugen. Kurz gesagt: Wer gute Leute sucht, findet sie oft direkt nebenan – jenseits der Grenze.

Klare Vorteile für Unternehmen: Flexibel bleiben, Aufwand sparen

Die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus Polen und Tschechien bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können schnell und gezielt auf Personalengpässe reagieren, ohne sich langfristig binden zu müssen. Besonders bei saisonalen Projekten oder schwankender Auftragslage zahlt sich diese Flexibilität aus. Auch der bürokratische Aufwand sinkt erheblich – vor allem, wenn eine erfahrene Vermittlungsagentur im Hintergrund agiert.

Die Personalsuche läuft deutlich effizienter, da Vorauswahl, Interviews und Dokumentenprüfung bereits erledigt sind. Gleichzeitig profitieren Betriebe von motivierten, qualifizierten Mitarbeitenden, die sich schnell einarbeiten und zuverlässig Leistung bringen.

Das spart Zeit, Nerven – und oft auch Kosten. Wer also flexibel bleiben will, ohne Qualität einzubüßen, fährt mit externer Unterstützung genau richtig.

Starke Jobs: Wenn Vermittlung mehr ist als nur ein Profilabgleich

Hinter einer erfolgreichen Personalbesetzung steckt mehr als ein gut klingender Lebenslauf. Starke Jobs weiß genau, worauf es ankommt – und begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird sorgfältig geprüft: Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Motivation. Nur wer wirklich passt, kommt überhaupt in die engere Wahl.

Danach übernimmt das Team die gesamte Organisation – von der Anreise über die Anmeldung bei Behörden bis hin zur ersten Einarbeitung im Unternehmen. Auch nach der Vermittlung bleibt Starke Jobs dran und steht beiden Seiten beratend zur Seite. So entsteht nicht nur eine schnelle Lösung, sondern eine langfristige Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende.

Mensch im Mittelpunkt: Was gute Zusammenarbeit ausmacht

Starke Jobs setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse – und auf echte Partnerschaft. Statt anonymer Prozesse gibt es persönliche Betreuung und offene Kommunikation. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die vermittelten Arbeitskräfte. Ziel ist nicht der schnelle Abschluss, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit, bei der sich beide Seiten wohlfühlen.

Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, transparente Abläufe und ein respektvoller Umgang miteinander. Wer mit Starke Jobs zusammenarbeitet, bekommt keine Standardlösung, sondern ein individuell abgestimmtes Konzept. So entstehen echte Erfolgsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren – und weit über eine einfache Vermittlung hinausgehen. Denn letztlich zählt nicht nur, dass eine Stelle besetzt wird, sondern dass es wirklich passt.

Praktisch denken, clever besetzen – mit Starke Jobs auf Kurs

Wer dem Fachkräftemangel gelassen begegnen will, findet in polnischen und tschechischen Arbeitskräften eine verlässliche Lösung. Mit Starke Jobs gelingt der Zugang zu qualifiziertem Personal einfach, schnell und rechtssicher – ganz ohne bürokratischen Ballast. Die Kombination aus Erfahrung, persönlicher Betreuung und klaren Werten macht den Unterschied.

So entstehen Besetzungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig überzeugen. Wer heute flexibel bleiben will, baut auf Partnerschaften, die funktionieren – und auf Menschen, die mit anpacken.

Digitale Nähe neu denken: Wie Plattformen Gespräche fördern

In der Welt der Online-Dating-Plattformen rückt das Gespräch wieder in den Mittelpunkt. Warum das mehr ist als nur ein Trend – und was sich verändert hat.

Dating-Apps sind längst kein Nischenthema mehr – sie sind Teil des digitalen Alltags geworden. Millionen Menschen in Deutschland nutzen Plattformen, um neue Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen oder den Partner fürs Leben zu finden. Doch trotz der Fülle an Angeboten ist etwas verloren gegangen, was einst der Kern zwischenmenschlicher Begegnung war: das echte Gespräch.

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer sehnen sich nach Authentizität, nach Verbindungen, die über das Wischen nach links oder rechts hinausgehen. Inmitten dieser Entwicklung setzen einige Plattformen bewusst auf Qualität statt Quantität – und rücken das gesprochene oder geschriebene Wort wieder ins Zentrum des Kennenlernens.

Zwischen Tempo und Tiefe: Was Online-Dating heute herausfordert

Der Erfolg von Online-Dating basiert auf Schnelligkeit und niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten. Ein paar Klicks, ein Foto, ein Satz zur eigenen Person – und schon ist man mittendrin. Doch genau darin liegt auch das Problem: Die schiere Masse an Profilen, die Oberflächlichkeit vieler Begegnungen und der Druck zur ständigen Selbstinszenierung führen oft zu Frustration.

Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach einem Gegenüber sind, erleben häufig, dass Gespräche nicht zustande kommen oder nach wenigen Nachrichten abbrechen. Die klassische Idee vom langsamen Kennenlernen, vom Austausch über Interessen, Werte oder Alltagsthemen scheint verloren zu gehen – obwohl gerade diese Momente das Fundament für echte Nähe bilden.

Ein neuer Fokus: Kommunikation statt Spielprinzip

In Reaktion auf diese Entwicklungen entstehen zunehmend digitale Räume, die den Schwerpunkt neu setzen. Statt schnellen Matches und algorithmusgesteuerter Auswahl liegt der Fokus auf Interaktion: Nutzerinnen und Nutzer werden ermutigt, miteinander zu schreiben, Fragen zu stellen, aufeinander einzugehen.

Dieser Wandel ist mehr als eine Funktion – er ist eine bewusste Entscheidung. Denn wer sich auf ein Gespräch einlässt, zeigt Interesse, öffnet sich, nimmt sich Zeit. Genau das schafft Verbindung, gerade in einem Medium, das so häufig auf Geschwindigkeit setzt.

Ein Beispiel für diesen Ansatz sind gute Gesprächen auf Michverlieben, einer Plattform, die sich auf genau diesen Aspekt konzentriert: Kommunikation fördern, statt nur Profile zu zeigen. Der Fokus liegt dabei auf respektvollem Austausch und einem ehrlichen Miteinander – jenseits von Schlagwörtern und Oberflächenglanz.

Vertrauen aufbauen: Der Ton macht die Plattform

In der digitalen Partnersuche ist Vertrauen ein sensibler Punkt. Nutzer wollen nicht nur wissen, mit wem sie sprechen, sondern auch, dass sie dies in einem sicheren, wertschätzenden Rahmen tun. Gerade Plattformen, die ihre Strukturen und Inhalte gezielt auf Dialog ausrichten, schaffen genau diesen Rahmen: durch klare Regeln im Umgangston, durch Moderation und durch die Förderung konstruktiver Kommunikation.

Dabei geht es nicht darum, jede spontane Nachricht zu hinterfragen, sondern darum, ein Klima zu schaffen, in dem Offenheit möglich wird. Das gelingt dann besonders gut, wenn Plattformen selbst aus der Vergangenheit gelernt haben – und heute klarer, transparenter und zielgerichteter agieren.

Was Nutzerinnen und Nutzer heute suchen

Die Motivation, sich auf einer Plattform anzumelden, ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Manche suchen neue Kontakte in ihrer Stadt, andere den großen Wurf. Doch was viele vereint, ist der Wunsch nach echter Verbindung – und diese beginnt fast immer mit einem guten Gespräch.

Fragen wie „Was inspiriert dich?“ oder „Was bedeutet dir ein freier Abend?“ öffnen Türen, die in standardisierten Profilbeschreibungen oft verschlossen bleiben. Plattformen, die diesen Ansatz unterstützen, bieten mehr als nur Matching-Logik – sie bieten Raum für Begegnung.

Digitalisierung braucht Haltung

Dass digitale Produkte und Plattformen ständig im Wandel sind, ist kein Geheimnis. Doch in sensiblen Bereichen wie Dating und sozialem Austausch zählt nicht nur Technik, sondern auch Haltung. Wer ernsthaft daran interessiert ist, Menschen miteinander zu verbinden, muss Räume schaffen, in denen Gespräche nicht untergehen, sondern entstehen dürfen.

Es ist ermutigend zu sehen, dass sich Plattformen diesem Anspruch stellen – auch wenn sie sich dabei weiterentwickeln, neu positionieren oder bestehende Konzepte überdenken. Der digitale Raum ist kein statischer Ort, sondern ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse.

Nähe beginnt mit einem Satz

Online-Dating ist gekommen, um zu bleiben. Aber wie wir es nutzen – das kann sich verändern. Während viele Angebote auf Effizienz und Masse setzen, rückt bei einigen der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Das Gespräch als Brücke zwischen Fremden, das Interesse am Gegenüber, das Zuhören – all das sind Qualitäten, die auch digital ihren Platz haben.

Wer also auf der Suche ist – nicht nur nach einem Match, sondern nach einer echten Verbindung –, wird Angebote schätzen, die dem Gespräch den Raum geben, den es verdient. Denn oft beginnt das Wesentliche mit einem einfachen Satz: „Erzähl mir mehr von dir.“

Die Zukunft des Sehens: Wege zur besseren visuellen Gesundheit

Die Augen leisten täglich Höchstarbeit. Sehtraining, Technik, Therapie: Was hilft wirklich, um langfristig wieder besser sehen zu können – jenseits der Brille?

Gutes Sehen ist eine zentrale Voraussetzung für Lebensqualität – beim Arbeiten, Lernen, Autofahren oder in der Freizeit. Doch der Alltag vieler Menschen stellt die Augen zunehmend vor Herausforderungen: Ständiges Starren auf Bildschirme, künstliches Licht, Stress und mangelnde Pausen führen dazu, dass die Sehkraft bei vielen nachlässt – oft schon in jungen Jahren.

Wer dauerhaft wieder besser sehen können möchte, sollte frühzeitig handeln: durch bewusste Sehgewohnheiten, präventive Maßnahmen und gegebenenfalls auch durch gezielte Unterstützung. Denn gutes Sehen ist kein Zufall – es ist das Ergebnis aus Pflege, Wissen und richtigen Entscheidungen im Alltag.

Wenn die Augen an ihre Grenzen stoßen

Die Anforderungen an unser visuelles System sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Digitale Arbeit, ständiges Fokussieren auf kurze Distanzen und geringe Erholungsphasen belasten die Augen dauerhaft. Hinzu kommen Umweltfaktoren wie trockene Luft, künstliches Licht oder unausgewogene Ernährung, die sich ebenfalls auf die Sehleistung auswirken können.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit über zwei Milliarden Menschen an einer Beeinträchtigung der Sehkraft – ein erheblicher Teil davon wäre vermeidbar oder behandelbar. Doch während Sehhilfen wie Brillen und Linsen gut verfügbar sind, bleibt die Frage: Wie können wir unsere Augen langfristig gesund halten – oder ihre Leistungsfähigkeit sogar wieder verbessern?

Sehtraining und Prävention: Mehr als nur Gymnastik für die Augen

Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist das Sehtraining. Dabei geht es um gezielte Übungen, die helfen sollen, bestimmte Sehfunktionen wie Fokussierung, Augenbeweglichkeit oder die Zusammenarbeit beider Augen zu verbessern.

Besonders bei Bildschirmarbeit oder funktionellen Sehproblemen – etwa durch Stress oder Verspannungen – kann Sehtraining helfen, Symptome wie Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen oder Konzentrationsprobleme zu lindern. Auch Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwächen oder Menschen mit latentem Schielen profitieren von dieser Methode.

Wichtig ist jedoch: Sehtraining ersetzt keine medizinische Diagnose. Es sollte gezielt eingesetzt und von qualifizierten Fachkräften begleitet werden. In vielen Fällen ist es als Ergänzung zu klassischen Sehhilfen oder therapeutischen Maßnahmen sinnvoll – aber kein Allheilmittel.

Technologische Innovationen: Sehverbesserung neu gedacht

Neben klassischen Methoden entstehen immer mehr digitale und technologische Lösungen, die den Weg zur besseren Sehleistung unterstützen sollen. Dazu zählen beispielsweise Apps für visuelle Übungen, smarte Brillensysteme oder individualisierte Screenfilter, die Augenbelastungen durch Blaulicht reduzieren.

Auch im medizinischen Bereich schreitet die Entwicklung rasant voran: Laserbehandlungen werden präziser, Linsenchirurgie bietet neue Optionen, und KI-basierte Diagnosetools ermöglichen frühzeitige Erkennung von Netzhautveränderungen. In der Kombination aus klassischer Optometrie, moderner Diagnostik und digitalen Anwendungen liegt ein großes Potenzial.

Digitale Plattformen begleiten diesen Wandel, indem sie umfassende Informationen, Beratungsangebote und moderne Ansätze rund ums Sehen bündeln. Dabei steht nicht nur die Korrektur, sondern die ganzheitliche Betrachtung der Sehgesundheit im Vordergrund.

Sehgewohnheiten im Alltag – und wie sie sich ändern lassen

Wer seine Augen langfristig entlasten möchte, sollte sich auch mit den eigenen Gewohnheiten auseinandersetzen. Viele Sehprobleme entstehen nicht über Nacht, sondern entwickeln sich schleichend – durch monotone Blickrichtungen, schlechte Lichtverhältnisse oder fehlende Bewegung im Sehalltag.

Ein paar einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen im Alltag können helfen:

- 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß (ca. 6 Meter) Entfernung schauen – zur Entlastung der Augenmuskulatur.

- Natürliches Licht nutzen: Wann immer möglich, Tageslicht bevorzugen und direkte Blendung vermeiden.

- Regelmäßige Pausen einbauen: Bildschirmarbeit unterbrechen, in die Ferne blicken, die Augen schließen.

- Ergonomische Bildschirmhöhe: Der Monitor sollte leicht unter Augenhöhe positioniert sein.

- Ausreichend blinzeln: Um die Augenoberfläche feucht und geschützt zu halten.

Diese kleinen Veränderungen lassen sich oft leicht umsetzen – sie fördern nicht nur das Sehen, sondern auch die allgemeine Konzentration und das Wohlbefinden.

Zukunftsperspektiven: Wie wir morgen sehen werden

Die Augenmedizin und Sehforschung befinden sich im Umbruch. Neue Therapieformen, bessere Vorsorgestrukturen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Optometristen und digitalen Gesundheitsanbietern eröffnen neue Chancen für Millionen Menschen weltweit.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass gutes Sehen nicht nur eine Frage der richtigen Brille ist – sondern eine ganzheitliche Aufgabe, die Körper, Geist und Technologie einbezieht. Wer frühzeitig Maßnahmen ergreift, achtsam mit den eigenen Sehgewohnheiten umgeht und sich bei Bedarf professionelle Unterstützung holt, kann oft mehr erreichen, als er denkt.

Sehgesundheit braucht Aufmerksamkeit, Wissen und passende Lösungen

„Wieder besser sehen können“ – das ist heute keine reine Vision mehr, sondern in vielen Fällen realistisch erreichbar. Die Kombination aus moderner Diagnostik, individueller Beratung und smarter Technologie schafft neue Möglichkeiten für alle, die ihre Sehkraft erhalten oder verbessern möchten.

Ob durch Prävention, Sehtraining, medizinische Behandlung oder bewusstere Nutzung digitaler Tools: Wer seine Gesundheit ernst nimmt, schafft sich eine bessere Lebensqualität – und bleibt in einer zunehmend visuellen Welt auf Augenhöhe.

Schwebedialog statt Bubble-Denken

Wir leben in einer Welt voller abgeschotteter Blasen – seien sie politischer, ideologischer, kultureller oder technologischer Natur. Die Folge: Wir werten Andersdenkende ab und scheuen den Kontakt. Das Kommunikationsformat Schwebedialog bietet gezielt Auswege.

In einer Welt, in der die unterschiedlichen Wirklichkeiten immer weiter auseinanderdriften, bleibt vor allem eines auf der Strecke: Vertrauen und das Gefühl der Verbundenheit. Wenn alle Bemühungen, uns zu einigen, gescheitert sind, wir vor einer unüberwindbaren Mauer der Entfremdung stehen, tun wir in der Regel das, was uns zur Erhaltung unseres Wohlbefindens am naheliegendsten erscheint: Wir werten Andersdenkende ab und gehen aus dem Kontakt. Bei dem Kommunikationsformat Schwebedialog tun wir weder das eine noch das andere.

Beginnen wir gleich direkt mit ganz konkreten Beispielen: Was ist deine Haltung zur Abtreibung? Bist du für "My body, my choice" oder "Pro-Life"? Ist es wichtiger, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen kann oder sollte das Recht auf Leben - als Fundament aller Menschenrechte - absolut geschützt werden? Wer hat Recht?

Wenn du die Gesetze zu diesem Thema gestalten könntest, wie würden sie aussehen? Und wie positionierst du dich bei anderen Themen wie Sterbehilfe, LGBTQIA+, Gendern, Energiepolitik, künstliche Intelligenz, Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken wie Telegram, X, Truth Social oder BlueSky? Woher stammen deine Informationen und welche Quellen erachtest du als verlässlich?

Unsere Bubbles, der Verlust an Vielfalt

Deine Perspektiven auf die Welt sind untrennbar mit dem verknüpft, was du täglich konsumierst – sei es durch Gespräche, Medien, soziale Netzwerke, Podcasts, Literatur oder Kunst. Viele von uns kehren dabei immer wieder zu denselben Quellen zurück, die unsere Sichtweisen stärken. Eine Frage: Wie oft suchst du gezielt nach Informationen, die deinem Weltbild widersprechen? Deine Bubble, dein geschützter Raum von Gleichgesinnten, beeinflusst dein Denken enorm.

Doch seit der Einführung des Internets haben räumliche Distanzen an Einfluss verloren und damit auch ein natürliches Regulativ. Du kannst dich nun ungebremst jederzeit und überall mit Millionen von Gleichgesinnten auf der ganzen Welt vernetzen. Dabei ist es unvermeidbar, dass sich deine Positionen und Wertehaltungen dort wie in einer Echokammer gegenseitig verstärken.

Die Folge: Betrachtet man das Phänomen aus der Vogelperspektive, wird deutlich, dass wir in einer Welt voller abgeschotteter Blasen leben – seien sie politischer, ideologischer, kultureller oder technologischer Natur.

Die Welt außerhalb der eigenen Blase

Was nur schwer zu ertragen ist: Die Welt außerhalb deiner Bubble ist aktiv und lebendig - schlimmer noch, fremde Bubbles sind genauso dynamisch und vernetzt wie deine eigenen! Nachrichten aus diesen fernen Gedankenwelten können dich fassungslos oder wütend machen. Solche Emotionen verbreiten sich schnell per Social Media und heizen die Polarisierung an. Wie reagierst du auf Meldungen, die aus deiner Sicht unfassbar sind?

Wenn wir nicht nachvollziehen können, wie andere so anders denken können, unterstellen wir gerne Manipulierbarkeit oder Dummheit. Und so wirft jede Seite der anderen vor, sich von Fake News manipulieren zu lassen, und keiner hört dem anderen zu. Wenn beide Seiten dasselbe über die jeweils andere denken, wer hat dann recht? Ein unlösbares Dilemma.

Isolation und ihre Folgen

Ohne den Kontakt zu Menschen mit anderen Ansichten zu pflegen, verlieren wir die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln und unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Isolation in einer Bubble kann uns gegenüber den »anderen« gleichgültig oder sogar feindselig machen. Die Bereitschaft zu verbaler oder physischer Gewalt steigt auf allen Seiten.

Im Extremfall kann das Verharren in verschlossenen Gemeinschaften oder Echokammern zu Radikalisierung führen. Algorithmen helfen dabei, Menschen in ihrer Bubble zu halten, emotional aufgeladene Informationen weiter zu verbreiten und Hass zu schüren. Diese Dynamik fördert eine "Wir-gegen-die"-Mentalität und senkt die Toleranz für Gewalt als Mittel.

Kontakt wiederherstellen

In dieser verfahrenen Situation könnte ehrlicher Kontakt eine Möglichkeit sein, wieder Brücken zu bauen. Ohne der Absicht, die anderen zu bekehren, den vermeintlich »fehlgeleiteten« Menschen die eigenen Ansichten aufzuzwingen, sondern um uns ganz bewusst auf Menschen einzulassen, die anders denken, leben, handeln und fühlen als wir. Der Schlüssel wäre ein offener Austausch, bei dem wir uns gegenseitig wirklich zuhören, ohne zu bewerten, zu belehren oder zu moralisieren. Doch wie kann ein solcher Kontakt hergestellt werden?

Schwebedialoge: Ein Format für echten Kontakt

Ein vielversprechender Ansatz ist das Format des Schwebedialogs. Hier stehen nicht Lösungssuche, Überzeugung oder Einigung im Vordergrund, sondern das offene Aussprechen der eigenen Sicht auf die Dinge, während die anderen kommentarlos zuhören.