Aktuelle Events

Start-ups mit Patenten sind 10-mal erfolgreicher bei Investments

Neue EU-Studie zeigt: Start-ups, die in der Gründungs- bzw. der frühen Wachstumsphase über Patent- und Markenrechte verfügen, sind zehn Mal erfolgreicher bei der Beschaffung von Finanzmitteln.

Eine neue Studie des Europäischen Patentamts (EPA) und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EU-Markenamt, EUIPO) belegt, wie sehr Patent- und Markenrechte den wirtschaftlichen Erfolg europäischer Start-ups beeinflussen können. Dem Bericht zufolge ist es für Start-ups, die in der Gründungs- bzw. der frühen Wachstumsphase über solche Rechte verfügen, durchschnittlich über 10,2-mal wahrscheinlicher, sich eine Finanzierung zu sichern.

Durchschnittlich haben 29 % der europäischen Start-ups geistige Eigentumsrechte angemeldet, wobei es große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen gibt. Der Biotechnologie-Sektor macht von diesen Schutzrechten am häufigsten Gebrauch: Fast 50 % der neugegründeten Unternehmen verfügen über Patente oder Marken. Weitere schutzrechtsintensive Felder sind Wissenschaft und Technik (25 % der Patentnutzer*innen, 38 % der Markennutzer*innen), das Gesundheitswesen (20 % der Patentnutzer, 40 % der Markennutzer) und das verarbeitende Gewerbe (20 % der Patentnutzer*innen, 36 % der Markennutzer*innen).

DeepTech-Start-ups besonders im Vorteil

Noch deutlicher ist der Vorteil von europaweit gültigen Patenten und Marken: Die Wahrscheinlichkeit, in der Frühphase eine Finanzierung zu erhalten, ist mehr als fünfmal so hoch im Vergleich zu rein nationalen Rechten an geistigem Eigentum – 6,1-mal häufiger bei Marken und 5,3-mal häufiger bei Patenten. Davon können sogenannte DeepTech-Start-ups besonders profitieren, denn die Entwicklung bahnbrechender Technologien erfordert oftmals hohe Investitionen und lange Vorlaufzeiten – so können die Unternehmen Patente und Marken nutzen, um "geduldige" Investoren anzuziehen.

Der Präsident des Europäischen Patentamts, António Campinos, sagt: "Start-ups sind dynamische Katalysatoren für Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Sie haben das Potenzial, neue Lösungen zu entwickeln, mit denen wir die drängendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft angehen können und die eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen. Wir müssen also Wege finden, um unsere Start-ups weiter zu unterstützen. In diesem Jahr hat das EPA mit der Einführung des Einheitspatents einen bedeutenden Schritt gemacht. Mit dem EPO Deep Tech Finder wird unsere neue Beobachtungsstelle für Patente und Technologie nun ein wegweisendes Instrument einführen: Damit können potenzielle Investoren Startups mit bahnbrechenden oder vielversprechenden neuen Technologien identifizieren und bewerten. Wir bringen die kreativen Köpfe mit denjenigen zusammen, die über Mittel verfügen, um den Innovationsmotor am Laufen zu halten. Das könnte ein Gewinn für alle sein.“

Größter Unternehmenswert: Immaterielle Vermögenswerte

Der Exekutivdirektor des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum, João Negrão, sagt: "Immaterielle Vermögenswerte machen heute den größten Teil des Wertes eines Unternehmens aus. Formale Rechte an geistigem Eigentum, wie beispielsweise Marken, sind nicht nur ein rechtlicher Schutz für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, sondern auch der Schlüssel zu Finanzierungen und Kooperationen. Dies ist besonders wichtig für neu gegründete, innovative Unternehmen, die in der Regel in der Anfangsphase außer ihrem geistigen Kapital nur wenige Vermögenswerte besitzen. Die aktuelle Studie zeigt, dass 27 % der untersuchten Start-ups eine Marke angemeldet haben – mehr als jedes andere Schutzrecht. Deshalb ist die Unterstützung, die wir ihnen geben können, so wichtig: einerseits, um den ersten Schritt zu tun und ihr Recht auf geistiges Eigentum anzumelden.

Hier ist der KMU-Fonds der EU-Kommission, der vom EUIPO zusammen mit den nationalen und regionalen Ämtern für geistiges Eigentum der EU umgesetzt wird, ein wichtiger Baustein. Andererseits geht es im weiteren Verlauf um Initiativen wie die Bewertung von geistigem Eigentum und die Durchsetzung von IP-Scans. Wir sehen jedoch, dass Europa bei der Finanzierung von Unternehmensgründungen hinter anderen Regionen in der Welt zurückbleibt. Deswegen müssen wir unsere Anstrengungen verstärken, um das geistige Eigentum als Instrument für den Zugang zu Finanzmitteln, Wachstum und nachhaltiger Entwicklung für Unternehmen in der EU insbesondere für KMU zu fördern, damit unsere innovativen Start-ups florieren können."

Europa: Besitz von geistigem Eigentum in den verschiedenen Ländern

Bei der Nutzung von geistigen Eigentumsrechten gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den europäischen Ländern, wie die Studie zeigt. Finnland und Frankreich weisen mit jeweils 42 % den höchsten Anteil an Start-ups auf, die ein Schutzrecht angemeldet haben. Start-ups aus Deutschland (40 %), Österreich (40 %), Italien (39 %), Norwegen (37 %), Schweden (34 %), Dänemark (34 %), der Schweiz (32 %) und der Tschechischen Republik (31 %) melden überdurchschnittlich oft Schutzrechte an. Unternehmen aus diesen Ländern melden auch am häufigsten Marken und Patente an und bündeln diese beiden Schutzrechte. Dies gilt insbesondere für Start-ups aus Österreich, der Schweiz, Frankreich und den nordischen Ländern.

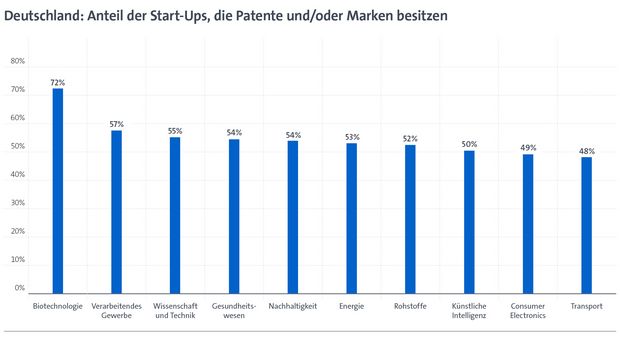

Deutschland: Geistige Eigentumsrechte bei BioTech-Start-ups weit vorne

Nach Branchen betrachtet ist gemäß der Studie die Biotechnologie das Segment in Deutschland, in dem Patente und Marken am intensivsten genutzt werden: 72 % der deutschen BioTech-Start-ups melden eines oder gar beide Schutzrechtarten an – 53,2 % der Start-ups in diesem Bereich haben ein Patent angemeldet, 58,8 % eine Marke. Prozentual ist dies der Sektor mit dem höchsten Anteil an jungen Unternehmen, die sowohl ein Patent als auch eine Marke besitzen. Das verarbeitende Gewerbe weist mit 57,4% den zweithöchsten Anteil an Start-ups mit IP-Nutzung auf. Hier haben 48,8% der Unternehmen eine Marke und 29,4 % ein Patent angemeldet. Ähnlich sind die Ergebnisse in den Bereichen Wissenschaft und Technik (55% der Unternehmen haben entweder ein Patent oder eine Marke angemeldet), Gesundheitswesen (54,3%), und Nachhaltigkeit (53,8%).

Nach den oben genannten Sektoren sind weitere Branchen mit intensiver Nutzung von Patenten die Bereiche Rohstoffe (24,6%) und Energie (24,5%). Bei den Marken sind weitere Branchen mit sehr intensiver Nutzung Nachhaltigkeit (48,4% Prozent) und künstliche Intelligenz (48 %).

EU: Anstieg der Venture-Capital-Investitionen in der Spätphase

Das Start-up-Ökosystem Europas verzeichnete in den letzten Jahren exponentielles Wachstum. Laut der OECD-Analyse "Financing SMEs and Entrepreneurs 2023" erlebten alle Volkswirtschaften in Folge der COVID-19-Krise einen erheblichen Anstieg der Risikokapitalaktivitäten (VC). Der Medianwert 2021 stieg um 58,6 % an (gegenüber einem Wachstum von 4,18 % im Jahre 2020). Die nationalen Risikokapitalverbände sagen jedoch im selben Bericht, dass der Anstieg der Venture-Capital-Investitionen vor allem in der Spätphase und bei konsolidierten Unternehmen bemerkenswert war, während er in der Seed- und Frühphase weniger stark ausfiel.

Nachhaltigkeit trumpft

Laut dem EY Start-up-Barometer gehen drei von zehn in deutsche Start-ups investierte Euro an Unternehmen mit Nachhaltigkeitsfokus – der höchste Anteil überhaupt. Laut dem Deutschen Startup-Monitor 2022 von PWC sind nur 37 % der befragten deutschen Start-ups mit dem Zugang zu Kapital und Investitionen zufrieden. Rechte an geistigem Eigentum (IPR) können hier einen Teil zur Lösung beitragen.

Zugang zu Kapital weithin große Hürde für Start- und Scale-ups

Ein Berichtsentwurf des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments – veröffentlicht im September 2023 – unterstreicht, dass der Zugang zu Kapital nach wie vor eine große Hürde für Start-ups und Scale-ups darstellt. Viele dieser Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich in der Frühphase Investitionen zu sichern, insbesondere Risikokapital und Wagniskapital. Beides ist jedoch für die Ausweitung ihres Geschäfts, die Entwicklung von Produkten und die Erschließung neuer Märkte entscheidend. Verschiedene EU-Initiativen wurden bereits auf den Weg gebracht, um diese Herausforderungen zu bewältigen. So zum Beispiel die Gründung des Europäischen Innovationsrats (EIC) als zentrale Anlaufstelle für die Ermittlung, Entwicklung und Skalierung neuer, tiefgreifender Technologien und bahnbrechender Innovationen.

Patente verleihen aufstrebenden Unternehmen das grundsätzliche Recht, andere von der unautorisierten Aneignung ihrer bahnbrechenden Technologien abzuhalten. Dies sichert nicht nur ihren Innovationsvorsprung, sondern verschafft ihnen auch einen strategischen Vorteil auf dem Markt. Marken dienen als robuster rechtlicher Schutz von Investitionen in immaterielle Vermögenswerte. Diese unverwechselbaren Symbole oder Namen werden, wenn sie rechtlich geschützt sind, zu einem wirksamen Schutzschild der Markenidentität eines Start-ups vor Rechtsverletzungen bewahrt.

Neue EPA-Beobachtungsstelle und digitales Tool gestartet

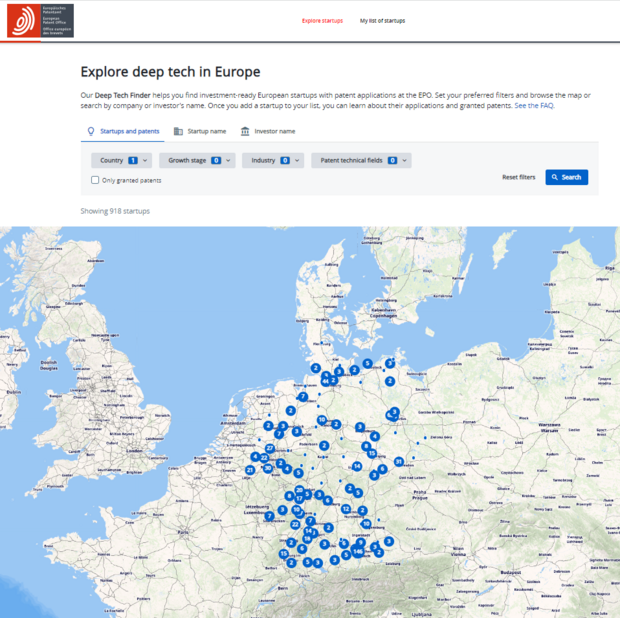

Die neue Beobachtungsstelle für Patente und Technologie des EPA lädt heute zu ihrer offiziellen Eröffnungskonferenz ein. Die Stelle dient als erster Anlaufpunkt für alle, die sich für künftige Innovationszyklen interessieren, und soll auch Zugangshürden zum Patentsystem beseitigen helfen. Yann Ménière, der Chefökonom des EPA, sowie Nathan Wajsman, Chefökonom des EUIPO, erörtern zunächst die Ergebnisse der gemeinsam durchgeführten Studie. Dann findet eine Paneldiskussion zum Thema Patente im Deep-Tech-Sektor statt, die von Stéphane Barbot-Maire, Chief Content Officer bei VIVA Technologies, moderiert wird. Außerdem stellt das EPA bei der Online-Konferenz den neuen Deep Tech Finder vor, ein kostenloses, digitales Tool, das potenziellen Investoren bei der Bewertung von Start-ups hilft. Der Fokus liegt auf kritischen Technologiebereichen, d.h. Start-Ups die daran arbeiten, bahnbrechende Erfindungen auf den Markt zu bringen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Marble Imaging erhält 5,3 Mio. Euro, um Europas Zugang zu hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten voranzutreiben

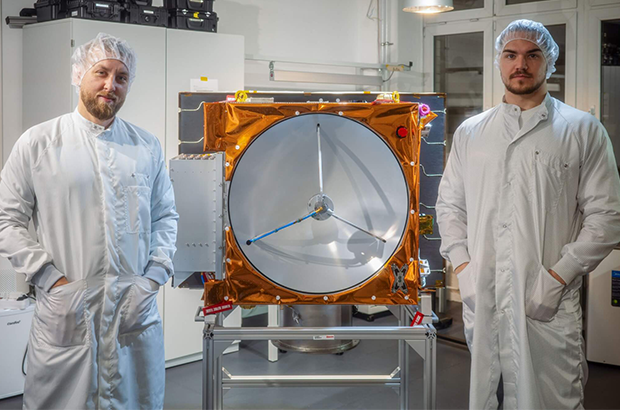

Das 2023 von Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp gegründete Marble Imaging ist ein Erdbeobachtungsunternehmen aus Bremen, das eine Konstellation von sehr hochauflösenden Satelliten betreiben wird.

Neben dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat Marble Imaging zudem eine starke Gruppe weiterer Investor*innen gewonnen, die die Mission teilt. Dazu gehören BAB Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen, Lightfield Equity, Oslo Venture Company, nwk | nwu Beteiligungsgesellschaften der Sparkasse Bremen, Sentris Capital, Auxxo Female Catalyst Fund und SpaceFounders.

Die Investition soll es Marble ermöglichen, das Entwicklungsteam deutlich auszubauen und die Fertigstellung seiner Intelligence-, Maritime- und Befahrbarkeits-Tools voranzutreiben – Lösungen, die bereits erste Kund*innen bedienen und nun für den breiten kommerziellen Rollout vorbereitet werden. Zudem unterstützt die Investition den Aufbau der End-to-End-Datenverarbeitungskette sowie des Kund*innenportals, um eine nahtlose Nutzer*innenerfahrung sicherzustellen.

Die Finanzierung soll Marble zudem in die Lage versetzen, die schnell wachsende Pipeline an Datenkund*innen zu bedienen und zum Start des ersten Satelliten vollständig kommerziell einsatzbereit zu sein. Darüber hinaus soll sie den Ausbau der operativen Expertise und die Einrichtung eines dedizierten Operationszentrums für die geplante Satellitenkonstellation ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr, ein starkes europäisches Investorenkonsortium an Bord zu haben, das das Wachstum unserer Dual-Use-Erdbeobachtungslösungen vorantreibt“, sagt Robert Hook, CEO und Mitgründer von Marble. „Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Fähigkeiten deutlich ausbauen, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“

Der erste Marble-Satellit, der sehr hochauflösende multispektrale Daten liefern wird, soll im vierten Quartal 2026 starten. Bis Ende 2028 plant Marble Imaging, die eigene Konstellation schrittweise auf bis zu 20 Satelliten auszubauen. Die Nachfrage nach starken und innovativen souveränen Lösungen aus Europa zieht sich inzwischen durch nahezu alle großen Institutionen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Sicherheit und Climate Tech, wo der Bedarf an schnell verfügbaren, sehr hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten und fortschrittlichen KI-gestützten Analysen immer größer wird.

Das Unternehmen, angeführt von den Mitgründer*innen Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp, hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Marble konnte dabei nicht nur namhafte Business Angels und institutionelle Investor*innen gewinnen, sondern auch großes Interesse führender Venture-Capital-Gesellschaften wecken.

Bereits zuvor hatte das Team für Aufmerksamkeit gesorgt, indem es mehr als 10 Millionen Euro an non-dilutive Funding für die Entwicklung und den Start des ersten Satelliten sicherte – unter anderem durch den DLR Kleinsatelliten Nutzlastwettbewerb und ESA InCubed. Zudem unterstrich das Marble die starke Nachfrage nach hochwertigen europäischen Daten und Analysen mit seinem ersten Ankervertrag im Wert von 3 Millionen Euro im Rahmen des ESA-Programms „Copernicus Contributing Missions“.

NutriUnited - ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen

NutriUnited ist eine 2024 von Josef Brunner gegründete Unternehmensgruppe, die handwerklich geprägte Lebensmittelunternehmen aufbaut, verbindet und weiterentwickelt.

Mit dem frischen Kapital will NutriUnited seine Buy-and-Build-Strategie im Lebensmittelbereich weiter konsequent umsetzen. Bereits heute gehören Grasmehr und Morawitzky zur Gruppe, die gemeinsam über 140 Mitarbeitende beschäftigen.

„Wir wollen ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen schaffen“, sagt Josef Brunner, Gründer und Geschäftsführer von NutriUnited. „Wir stehen für echtes Unternehmertum, Liebe zum Handwerk und ehrliche Produkte und sehen uns als Anti-Konzern. Selbst wenn wir wachsen, wollen wir klein, agil und nah an unseren Kunden bleiben. Als Sohn eines Bäckers ist es für mich ein ganz persönlicher Antrieb, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und mich mit NutriUnited der wichtigsten Mission meines Lebens zu widmen: Mit NutriUnited die Zukunft des mittelständischen Lebensmittelhandwerks zu sichern.”

Mit dem eingeworbenen Kapital finanziert NutriUnited weiteres Wachstum, um neue Unternehmen zu integrieren und die gemeinsame Mission weiterzuentwickeln. Das Ziel ist dabei klar definiert: familiengeführte Betriebe zu stärken, Nachfolgelösungen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit handwerklich geprägter Lebensmittelhersteller langfristig zu sichern. „Das ist aus unserer Sicht nicht nur für die Food Branche relevant, sondern hat auch eine enorme volkswirtschaftliche Relevanz, da viele Unternehmen ohne eine Nachfolgeregelung keine Zukunft haben werden“, sagt Josef Brunner.

Die Investor*innen bringen geballtes unternehmerisches Know-how mit und begleiten das Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch strategisch und operativ – über alle unternehmerischen Bereiche hinweg.

Arnd Hungerberg (ServiceNow): „Ich habe in NutriUnited investiert, weil ich an nachhaltige Lebensmittelinnovationen glaube, die Tradition und Zukunft verbinden und echten Mehrwert für Menschen und Unternehmen schaffen.“

Finn Wentzler (Atlantis Ventures): „Hinter jedem starken Unternehmen stehen außergewöhnliche Menschen. Josef und sein Team sind erfahren, visionär, umsetzungsstark und gleichzeitig bodenständig. Ich freue mich über diesen Meilenstein.“

Leon Mann (Direkt Gruppe): „Der Beitrag, den NutriUnited für die Lebensmittelbranche leistet, ist wichtiger denn je – nicht nur im Sinne von qualitativen Produkten, sondern auch zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU.“

Timo Seggelmann: „Ich freue mich sehr, Teil der NutriUnited-Reise zu sein. Die Klarheit, mit der Josef Brunner und sein Team dieses Unternehmen strategisch aufbauen – kombiniert mit echter operativer Exzellenz und Unternehmergeist – ist beeindruckend.“

„Ich bin stolz auf unseren besonderen Gesellschafterkreis. Die erfahrenen Investoren stehen für echten Unternehmergeist und unterstützen NutriUnited aktiv mit Rat und Tat, persönlicher Erfahrung und persönlichen Netzwerken“, so Brunner weiter. „Gemeinsam wollen wir beweisen, dass Wachstum, Handwerk und Qualität kein Widerspruch sind und kleine Familienunternehmen eine echte Alternative für den Lebensmittelhandel sein können.“

Allgäuer Gründerbühne 2025 – die Preisträger*innen

Beim großen Abschluss-Event der Allgäuer Gründerbühne 2025 in der kultBOX in Kempten präsentierten Gründungsteams ihre Geschäftsideen vor einer Jury, Unternehmen, Investor*innen und einem großen Publikum. Das sind die siegreichen Teams und ihre Geschäftsideen.

Wieder einmal war das große Live-Event, die Allgäuer Gründerbühne in der kultBox Kempten, ausverkauft. 500 Besuchende fieberten mit den Start-ups und stimmten schließlich zusammen mit der Jury über die beste Gründungsidee ab. Publikum wie Jury fiel die Entscheidung nicht leicht: Aus 26 Bewerbungen stachen folgende Staret-up hervor:

Platz 1 – 10.000 €:

Nepsos – verringert den Bremsfeinstaub von PKWs um 80 Prozent

Gründer Marco Eichberger stellte seine neu entwickelte, patentierte Bremsscheibe vor, die den Bremsfeinstaub um mehr als 80 Prozent reduziert; zudem sind sie um 60 Prozent leichter als herkömmliche, was insbesondere für E-Autos relevant ist. Damit löst er das akute Problem der Automobilindustrie, den Bremsstaub gemäß der neuen EU-Verordnung ab 2027 zu reduzieren. Wenn Millionen Autos mit Bremsscheiben der Nepsos GmbH aus Buchenberg ab 2027 unterwegs sind, dürfen Millionen Menschen aufatmen – sind doch gerade die Innenstädte von Bremsfeinstaub belastet.

Platz 2 – 5.000 € und Gewinner des Nachhaltigkeitspreis – 3.000 €

Paltech – Roboter entfernen Unkraut

Felix Schiegg und sein Team erleichtern Bio-Bauern die Unkrautbekämpfung im Grünland: Selbstfahrende Roboter erkennen mittels KI beispielsweise den tiefwurzelnden Sauerampfer, ziehen diesen heraus und säen zugleich nach. Die Roboter sind ganzjährig einsatzbereit und so wird Bio-Landwirtschaft produktiver, wirtschaftlicher und schützt sowohl den Ertrag als auch die Tiergesundheit. Diese Innovation reduziert den Arbeitsaufwand von Landwirtinnen und Landwirten um rund 90 Prozent und die Kosten im Vergleich zur Handarbeit um 60 Prozent. Die Roboter werden über Lohnunternehmer bereitgestellt.

Platz 3 – 3.000 €

YOUL – unkompliziert Strom speichern

Das Team um Norbert Baumann und Katrin Aust bietet modernste Plug-and-Play-Speichertechnologie an: Der Stromspeicher schaut schick aus und kann ganz einfach eingesteckt werden. Ein Elektriker ist nicht notwendig.

Platz 4 – 500 €

Choosely – die App zur Berufsorientierung

Mit ihrer Community-App wollen die Gründer aus Kempten Schülerinnen und Schüler mit regionalen Ausbildungsbetrieben vernetzen.

Platz 5 – 500 €

ONOX – E-Traktoren mit Wechselmodulen

Die Energie nutzen, wo sie entsteht: Der auf dem Hof produzierte Strom wird in kleineren Batterien gespeichert, die flexibel an den Traktor angebracht, diesen mit Energie versorgen.

„Ein großes Dankeschön an alle Teams, die ihre Visionen mutig auf der großen Bühne präsentiert haben. Ihr seid alle Gewinner – für euren Mut, eure Leidenschaft und die Inspiration, die ihr uns mitgegeben habt. Euer Engagement ist das Herzstück dieses Events.“ Mit diesen Worten bedankte sich Sebastian Kehr, Leiter Allgäu Digital, bei den fünf Gründerteams und dankte zugleich den Sponsoren: IHK Schaben, ISENHOFF, Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten, AÜW - Allgäuer Überlandwerk GmbH, Meckatzer Löwenbräu, Sozialbau Kempten Wohnungs- und Städtebau GmbH und Geiger Facility Management. Denn ohne sie gäbe es keine Gründerbühne.

Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“

Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“

Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

Nullwachstum trotz KI-Boom

„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.

0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.

Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.

Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.

Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend

Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.

Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.

Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.

Der doppelte Rückstand

Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.

Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.

Ambivalente Aussicht für Investoren

Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.

Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.

Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.

Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.

Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?

Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.

KI-Plattform Cellbyte sammelt 2,75 Mio. US-Dollar ein

Das 2024 von Felix Steinbrenner, Daniel Vidal Moreira und Samuel Moreira gegründete KI-Start-up unterstützt Pharmaunternehmen dabei, neue Medikamente weltweit effizienter und schneller auf den Markt zu bringen.

Die unübersichtliche Datenlandschaft und viele zeitintensive manuelle Prozesse in der Pharmaindustrie führen dazu, dass es nach der Zulassung über ein Jahr dauern kann, bis neu entwickelte, lebensrettende Medikamente zu den Patientinnen und Patienten gelangen, die sie benötigen. Market Access-, Pricing-, HTA- und HEOR-Teams haben die mühsame Aufgabe, Unterlagen für die behördliche Zulassung sowie Strategien für die Preisgestaltung und Erstattung von Medikamenten zu erstellen. Vor diesem Hintergrund geben Pharmaunternehmen oft ein Vermögen aus, um Zugang zu wichtigen Preis- und Marktdaten zu erhalten, oder beauftragen Dritte mit der Vervollständigung dieser Daten.

Cellbyte hat eine KI-Plattform für Teams entwickelt, die an der Markteinführung von Medikamenten beteiligt sind. Diese ermöglicht es ihnen, mühelos Millionen von Datenpunkten aus klinischen Studien, der Preisgestaltung, HTA (Health Technology Assessments) und regulatorischen Vorgaben sowie aus internen Unternehmensquellen in Echtzeit zu analysieren. Durch die Bereitstellung schneller, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Erkenntnisse hilft Cellbyte dabei, Dokumente zu erstellen, Abläufe für die Markteinführung effizienter zu gestalten und Go-to-Market-Strategien in deutlich kürzerer Zeit zu entwickeln.

Felix Steinbrenner, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, erklärt: „Der Erfolg des gesamten Lebenszyklus eines Medikaments entscheidet sich in der Einführungsphase. Um die besten Entscheidungen für die Markteinführung zu treffen, sind Erkenntnisse aus Gigabytes an genauen, aktuellen Informationen erforderlich. Die Aufmerksamkeit, die Cellbyte seit seiner Einführung bei einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen erlangt hat, zeigt, dass die Branche bereit ist, die Workflows für die Markteinführung von Medikamenten neu zu denken und schnellere, kostengünstigere sowie qualitativ hochwertige Prozesse einzuführen.“

Daniel Moreira, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, ergänzt: „Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Life-Science-Beratung habe ich unzählige Innovationen erlebt, die die klinische Entwicklung verändert haben. Im Bereich Preisgestaltung und Marktzugang basieren Entscheidungen jedoch immer noch zu oft auf manuellen Tätigkeiten und anekdotischer Evidenz, obwohl Informationen im Überfluss vorhanden sind. Generative KI verändert dies nun, und wir sind stolz darauf, diesen Wandel voranzutreiben.“

Das Unternehmen verzeichnet ein rasantes Wachstum. Bereits wenige Wochen nach der Gründung erreichte es einen sechsstelligen Jahresumsatz (ARR) und expandierte in wichtige globale Märkte. Das Team hat bereits einige Verträge mit globalen Pharmaunternehmen wie Bayer abgeschlossen und gewinnt kontinuierlich neue Kund*innen hinzu.

Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln plant Cellbyte, die Anzahl seiner Mitarbeitenden zu verdreifachen und seine Plattform weiter auszubauen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Investition soll es ermöglichen, das beachtliche Umsatzwachstum fortzusetzen und das Ziel voranzutreiben, das bevorzugte System für die Einführung neuer Medikamente weltweit zu werden.

Gründer*in der Woche: Tales&Tails – mehr als volle Näpfe!

2018 haben Stella Mohr, Kaja Ringert und Cathrin Wellens, drei Freundinnen aus Norddeutschland, ihr Herzensprojekt gestartet: Tales&Tails. Ihre Vision: Tierernährung neu denken – transparent, nachhaltig und hochwertig, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Hunden und Katzen. Wie sich ihr Start-up entwickelt hat, erfahren wir im Interview mit Co-Founderin Kaja Ringert.

Wie habt ihr drei Gründerinnen euch kennengelernt und was hat euch 2018 dazu bewogen, Tales&Tails zu gründen?

Wir drei kennen uns tatsächlich schon seit der Schulzeit. Als Hundebesitzerinnen haben wir immer wieder festgestellt, dass viele Tierfutterprodukte einfach nicht das bieten, was wir uns für unsere Vierbeiner wünschen: zu viel Getreide, unnötige Zusätze, unklare Deklarationen und fehlende Transparenz. Irgendwann kam der Punkt, an dem wir dachten: Das muss doch besser gehen. Also haben wir beschlossen, eine Marke zu gründen, die Tierernährung neu denkt: Hochwertig, ehrlich und mit echtem Mehrwert für Tier und Mensch. So entstand 2018 Tales&Tails mit der Vision, gesundes Futter anzubieten, bei dem man wirklich weiß, was drin ist und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, etwa durch Spenden an Tierschutzprojekte.

Wie sah der Markt rund um Tierernährung im Jahr 2018 aus und wie hat sich dieser inzwischen gewandelt bzw. entwickelt?

2018 war der Tierfuttermarkt noch stark geprägt von großen, etablierten Marken. Die meisten Produkte waren auf Masse ausgelegt, mit langen Zutatenlisten, vielen Füllstoffen und wenig Transparenz. Nachhaltigkeit oder Herkunft spielten kaum eine Rolle und der Trend zu hochwertiger, ehrlicher Tierernährung befand sich noch in der Anfangsphase. Seitdem hat sich viel verändert: Das Bewusstsein der Tierhalterinnen und -halter ist deutlich gewachsen. Heute achten viele auf kurze Zutatenlisten, getreidefreie Rezepturen, nachhaltige Verpackungen und eine transparente Herkunft der Rohstoffe. Auch faire Produktionsbedingungen sind inzwischen ein wichtiges Thema. Und dank digitaler Vertriebsmodelle, wie Online-Shops oder Abo-Modelle, können kleinere Marken wie wir direkt mit ihrer Community in Kontakt treten und sich authentisch positionieren.

Was genau bietet ihr mit Tales&Tails an und inwiefern unterscheiden sich eure Produkte vom Wettbewerb?

Kaja Ringert: Wir haben ein breites Sortiment von Nass- und Trockenfutter über Kauartikel, funktionale Snacks und Leckerli bis hin zu Suppen, Ölen und Pulvern. Der Fokus liegt klar auf hochwertiger, natürlicher Tiernahrung, vor allem für Hunde, aber auch mit einigen Produkten für Katzen. Unsere Produkte sind zu 100% transparent, getreidefrei, zuckerfrei und kommen ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe oder Tierversuche aus. Außerdem setzen wir auf Monoprotein-Rezepturen mit hohem Fleischanteil, das heißt, jedes Produkt enthält nur eine tierische Proteinquelle. Das ist besonders wichtig für Hunde mit Allergien oder Unverträglichkeiten. Was uns zusätzlich unterscheidet: Mit jedem verkauften Produkt unterstützen wir Tierschutzprojekte. So verbinden wir gesunde Ernährung mit einem guten Zweck und das finden wir richtig super, unsere Kundinnen und Kunden übrigens auch.

Welche Standards, Tests und Zertifizierungen sichern die Sicherheit eurer Produkte und damit das Wohlergehen der Tiere?

Wir arbeiten mit erfahrenen Produzenten zusammen, die unser Verständnis von Qualität und Verantwortung teilen. Dabei achten wir besonders auf eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und eine schonende Verarbeitung. Unser softes Trockenfutter wird in Deutschland nach höchsten Standards hergestellt und ist nach dem internationalen IFS Food Standard zertifiziert. Dieser Standard sorgt dafür, dass Tiernahrung unter denselben strengen Kriterien produziert wird wie Lebensmittel für Menschen. Außerdem setzen unsere Produktionspartner auf ein Energie-Managementsystem nach ISO 50001, um nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten.Neben diesen externen Prüfungen führen wir regelmäßig eigene Qualitätskontrollen durch und achten auf kurze, klare Zutatenlisten. So können Tierhalterinnen und -halter sicher sein, dass sie ihrem Vierbeiner nur das Beste füttern.

Mit Tales&Tails möchtet ihr zeigen, dass Tierernährung, Umweltschutz und soziales Engagement zusammengehören können. Was gehört für euch unter dieser Prämisse alles dazu?

Für uns ist Nachhaltigkeit fest in unserer DNA verankert. Wir achten bewusst auf die Herkunft unserer Rohstoffe. Unsere Leckerli werden unter Einsatz erneuerbarer Energien hergestellt, und unser softes Trockenfutter entsteht in einer besonders energieeffizienten Produktion. Auch bei Verpackung und Versand setzen wir auf umweltfreundliche Lösungen, etwa mit DHL GoGreen und recycelbaren Versand- und Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus möchten wir Bewusstsein schaffen, Geschichten erzählen und eine Community aufbauen, die sich gemeinsam für Tierwohl und Nachhaltigkeit stark macht. Dafür steht auch das „Tales“ in Tales&Tails.

Bei der Ernährung von uns Menschen scheint der Griff zum Bio-Produkt und damit zum hochwertigen und -preisigen Produkt gerade rückläufig zu sein, Stichwort "Sparen in Krisenzeiten". Ist das auch für euch im hochwertigen Tiernahrungssegment ein Thema, und wenn ja, wie geht ihr damit um?

Natürlich spüren wir, dass viele Menschen derzeit genauer hinschauen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Aber: Bei Tierhaltern sehen wir, dass die Gesundheit ihres Lieblings selten der Punkt ist, an dem gespart wird, besonders dann nicht, wenn es um Allergien oder Unverträglichkeiten geht. Tierarztkosten sind meist deutlich höher und die Liebe zum Tier wiegt am Ende mehr. Unsere klare Positionierung als Premium-Marke hilft uns dabei sehr. Wir konkurrieren nicht über den Preis, sondern über Qualität, Transparenz und Vertrauen. Gleichzeitig bieten wir Abo-Modelle, Treueprogramme oder Sparpakete an. So können Kundinnen und Kunden sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Und durch unsere offene Kommunikation verstehen sie, warum unsere Produkte ihren Preis wert sind.

Was sind eure kommenden Pläne und Vorhaben rund um Tales&Tails?

Wir haben viele spannende Ideen und Projekte vor uns. Zum einen möchten wir unser Sortiment mit neuen Geschmacksrichtungen und Produktkategorien ausbauen, die auf spezielle Bedürfnisse eingehen, etwa für Hunde mit Allergien oder für Seniorinnen und Senioren. Auch unser Angebot für Katzen möchten wir erweitern, denn die Nachfrage wächst immer weiter. Außerdem wollen wir unsere digitalen Vertriebswege und Abo-Modelle weiterentwickeln, um unseren Kundinnen und Kunden ein noch bequemeres Einkaufserlebnis zu bieten. Gleichzeitig bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Thema.

Und last but not least: Was möchtet ihr anderen Gründer*innen mit auf den unternehmerischen Weg geben?

Fehler gehören dazu und das ist völlig okay. Wir haben selbst schon Lehrgeld bezahlt und aus früheren Projekten viel mitgenommen. Wichtig ist, offen zu bleiben, daraus zu lernen und sich nicht entmutigen zu lassen. Vertraut auf eure Vision, aber bleibt flexibel und hört auf den Markt. Manchmal führen Umwege zu den besten Ideen. Transparenz und Authentizität sind super wichtig, nicht nur gegenüber Kundinnen und Kunden, sondern auch im Team. Ehrliche Kommunikation hilft auch, durch herausfordernde Phasen zu kommen. Und ganz ehrlich: Niemand gründet allein. Baut euch ein starkes Netzwerk auf mit Menschen, die euch unterstützen, inspirieren und auch mal auffangen, wenn es schwierig wird. Und habt Geduld. Wirklich gute Dinge brauchen Zeit. Wenn ihr aber mit Herz, Leidenschaft und einem echten Sinn hinter dem steht, was ihr tut, dann trägt euch das durch jede Herausforderung.

Hier geht's zu Tales&Tails

Das Interview führte Hans Luthardt

Start-up H2 Power ’n’ Heat sichert sich Millionen-Finanzierung

Das 2021 von Herbert Clemens, Christoph Fiala und Volker Fortsch gegründete Potsdamer Start-up will mit seiner patentierten Brennstoffzellentechnologie Dieselgeneratoren überflüssig machen – sauber, leise und netzunabhängig.

H2 Power ‘n’ Heat liefert tragbare Brennstoffzellensysteme mit einer Leistung von 2 bis 7,2 kW. Sie versorgen Baustellen, Werkzeuge, Mobilfunkmasten oder Campinganlagen mit Strom ohne Abgase, Lärm oder Gefahrstoffe. Die speziell entwickelte Kartusche lässt sich ohne Werkzeug wechseln, ist langlebig und transportierbar ohne Gefahrgutklassifizierung. Damit bietet H2 Power n Heat eine skalierbare Lösung für mobile Energieversorgung in Industrie, Freizeit und Defense. Mit dem 5-kW-Modul im 19-Zoll-Format bietet H2 Power ’n’ Heat zusätzlich eine skalierbare Plattform, die sich zu Systemen mit bis zu 100 kW kombinieren lässt – flexibel einsetzbar für mobile wie stationäre Anwendungen.

Marktstart mit starken Partnern

Partner wie H2 Core Systems und Ostermeier Hydrogen Solutions setzen bereits auf die Technologie. Weitere OEMs befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen und planen Pilotprojekte. Mit der neuen Finanzierung soll die Produktion gemeinsam mit einem der größten Automobilzulieferer hochskaliert und der Markteintritt beschleunigt werden.

Erfahrenes Gründerteam mit klarer Vision

Die Gründer Christoph Fiala, Volker Förtsch und Herbert Clemens verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in Wasserstoff- und Automobiltechnik. Ihr Ziel: Dieselgeneratoren weltweit durch saubere, wartungsarme Brennstoffzellensysteme ersetzen und damit die mobile Energiewende beschleunigen. „Wir entwickeln Systeme, die heute schon zeigen, wie effizient und robust Wasserstofftechnologie im stationären und mobilen Einsatz funktioniert. Damit bauen wir die Brücke zwischen Ingenieurskunst und Klimaschutz und dies mit einer Technologie, die sofort Wirkung entfaltet”, sagt CEO Christoph Fiala.

dotega sichert sich 1,3 Mio. € für den Ausbau seiner PropTech-Plattform

Das 2024 von Niklas Mocker und Lina Albert gegründete Stuttgarter PropTech Startup dotega sammelt 1,3 Mio. € frisches Kapital ein, um die digitale Transformation der Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) in Deutschland weiter voranzutreiben.

Mit der abgeschlossenen Pre-Seed-Finanzierungsrunde erhält dotega gezielten Rückenwind für den weiteren Ausbau seiner PropTech-Plattform für die smarte Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. „Diese Finanzierung ist für uns ein starkes Signal - sie bestätigt einmal mehr, dass wir ein reales Marktproblem lösen und dafür das Vertrauen führender Investoren gewinnen konnten“, sagt Niklas Mocker, Co-Founder und Geschäftsführer von dotega. „Mit der Unterstützung des HTGF und erfahrener PropTech-Investoren können wir unser Wachstum gezielt beschleunigen, unser Produkt skalieren und die Selbstverwaltung als echte Alternative zur klassischen Hausverwaltung etablieren.“

Gemeinsam mit Co-Founderin Lina Albert treibt Mocker den deutschlandweiten Ausbau sowie die technologische Weiterentwicklung der Plattform konsequent voran - stets mit dem Ziel, Prozesse in der WEG-Verwaltung maximal zu automatisieren und den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren. „WEGs sollen Zugang zu erstklassiger Verwaltung erhalten – bei minimalem monatlichem Aufwand“, betont Lina Albert, Co-Founderin von dotega.

WEG-Verwaltung neu gedacht

Verwalter lehnen ab, Eigentümer verzweifeln - kleine Wohnungseigentümergemeinschaften bleiben auf sich gestellt. Besonders WEGs mit 2 bis 20 Einheiten sind betroffen. dotega schafft, was der Markt verweigert: eine digitale Lösung für Selbstverwaltung mit Rückhalt. Über die intuitive Web-App erhalten Eigentümer Zugang zu allen zentralen Funktionen: von automatisierten Jahresabrechnungen und rechtssicheren Beschlussvorlagen bis hin zu transparenten Wirtschaftsplänen und digitalen Eigentümerversammlungen.

Im Fokus stehen drei Prinzipien: Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Unabhängigkeit von klassischen Hausverwaltungen. Rund 10 Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten in Deutschland sind in WEGs organisiert - ein riesiger, bislang digital kaum erschlossener Markt. Genau hier setzt dotega an: als erste skalierbare Plattform für die vollständige und rechtssichere Selbstverwaltung kleiner Eigentümergemeinschaften.

Die Lösung übernimmt alle zentralen kaufmännischen und technischen Verwaltungsaufgaben - von der Abrechnung bis zur Versammlung - und erweitert diese um technische Unterstützung bei Sanierung, Werterhalt und energetischen Maßnahmen.

Max Bergmann, Investment Manager beim HTGF, kommentiert: „dotega adressiert eine zentrale Herausforderung im Immobiliensektor: Kleine WEGs benötigen dringend effiziente und bezahlbare digitale Lösungen. Wir haben das ambitionierte Team früh kennengelernt und sind überzeugt von der Kombination aus technologischem Ansatz, hoher Umsetzungskraft und tiefem Marktverständnis. Damit kann dotega die Transformation in diesem bislang kaum digitalisierten Feld entscheidend vorantreiben und echten Mehrwert schaffen. Wir freuen uns, das Team als Lead-Investor auf diesem Weg zu begleiten.“

Quantencomputing-Start-up SaxonQ sichert sich 7-stelliges Investment

Als Auftakt für eine größere Finanzierungsrunde investiert der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen einen siebenstelligen Betrag in das Leipziger DeepTech‑Start-up SaxonQ, das mobile Quantencomputer entwickelt, die bei Raumtemperatur betrieben werden können.

SaxonQ wurde 2021 von Prof. Dr. Marius Grundmann und Prof. Dr. Jan Meijer aus der Universität Leipzig heraus gegründet. Die Geschäftsführung liegt heute bei Prof. Marius Grundmann und Dr. Frank Schlichting, einem industrieerfahrenen CEO mit extensiver Managementverantwortung in den Bereichen IT, Halbleiter, Automotive und Energie. Die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise, Managementerfahrung und bereits ausgelieferten Quantencomputer-Produkten zeigt, dass SaxonQ schon jetzt in der Lage ist, in einem stark wachsenden Markt die industrielle Anwendung von Quantencomputing wirksam voranzutreiben.

SaxonQ entwickelt und produziert kompakte, mobile Quantencomputer, die bei Raumtemperatur betrieben werden können – ein zentrales Alleinstellungsmerkmal. Herkömmliche Quantencomputer benötigen extreme Kühlung bis -273 °C, ultrastabile Laborumgebungen und eine spezialisierte, komplexe Infrastruktur. Das führt zu hohen Investitions- und Betriebskosten, begrenzter Mobilität und erschwerten Integrationspfaden in bestehende Prozessketten. Darüber hinaus stellen Instabilität, Vibrationsanfälligkeit und aufwendige Kalibrierungen die verlässliche Nutzung in realen Produktions- oder Anwendungsumgebungen vor große Hürden.

SaxonQ adressiert diese Herausforderungen mit der von ihnen weiterentwickelten NV‑Technologie. Hier werden die Qubits, die Recheneinheiten des Quantencomputers, stabil in Diamantchips verbaut. Das System arbeitet ohne Kühlung bei Raumtemperatur und ermöglicht eine robuste Performance auch außerhalb von Laboren. Die kompakte, mobile Einheit, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter verkleinert wird, kann heute bereits in jedem Büro über eine gewöhnliche Steckdose betrieben werden.

„Unsere Technologie senkt die Eintrittsbarrieren für den Einsatz von Quantenhardware erheblich und kann für Anwendungen in der KI, in der Logistik oder der medizinischen Forschung ein echter Game Changer werden. Erste Systeme sind bereits produktiv im Einsatz, unter anderem am Fraunhofer IWU und beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und das wissenschaftliche Umfeld hier in Leipzig, der Wiege der Quantenmechanik, könnte nicht besser sein, um Quantentechnologien mit den besten Köpfen voran zu bringen“, erläutert Prof. Marius Grundmann.

Dr. Frank Schlichting ergänzt: „Quantencomputing ist bereits Realität. Wir haben als wahrscheinlich erstes Unternehmen reale Anwendungen von Quantenchemie bis Bildverarbeitung live auf der Hannover Messe demonstriert. Das Engagement des TGFS zeigt das Vertrauen in unser Team und unsere Roadmap: Das Ziel ist der erste Quantencomputer in Chipgröße, skalierbar und variabel einsetzbar für die breite industrielle Anwendung. Der TGFS und SaxonQ teilen eine gemeinsame Vision hinsichtlich der Bedeutung des Quantencomputings als Schlüsseltechnologie weit über den Standort Sachsen hinaus, sodass wir das Investment in kürzester Zeit, pragmatisch und zielorientiert zum Abschluss bringen konnten.“

Mit dem Investment setzt der TGFS einen gezielten Impuls für die nächste Entwicklungsphase von SaxonQ und stärkt damit ein lokales Deep-Tech-Unternehmen in der Entwicklungs- und Skalierungsphase. Parallel bereitet SaxonQ derzeit eine größere Kapitalrunde vor, um die technologische Entwicklung und Miniaturisierung weiter voranzutreiben, die Integration der Quantenprozessoren auf einem Chip zu erreichen und die zugrunde liegende Produktionstechnologie, wie etwa die Single-Ion-Implantation, weiterzuentwickeln.

Ziel ist es, die Entwicklung und industrielle Anwendung von Quantencomputing in Sachsen weiter zu beschleunigen und den regionalen Innovationsvorsprung zu sichern. Die aktive Nutzung der Technologie und aktuelle Auszeichnungen unterstreichen die hervorragende Ausgangslage für das weitere Wachstum.

„Mit SaxonQ investieren wir bewusst in eine Schlüsseltechnologie, die den Standort Sachsen als Innovationsregion weiter stärkt“, führt Sören Schuster aus. „Die bereits im Einsatz befindlichen Systeme zeigen eindrucksvoll, dass Quantencomputing nicht nur Forschungsthema, sondern reale Praxis ist. Genau darauf bauen wir auf: Wir sehen erhebliches Potenzial in der weiteren Entwicklung – von neuen Architekturansätzen bis zum Ausbau der Produktionskapazitäten – um Anwendungen aus KI, Energie, Logistik und Medizin aus Sachsen heraus nachhaltig voranzutreiben."

Reflex Aerospace sichert 50 Mio. Euro Rekord-Serie-A-Finanzierung zur Stärkung Europas Raumfahrt

Reflex Aerospace, das 2021 gegründete deutsche New-Space-Scale-up, das sich auf Hochleistungs-Satellitenplattformen spezialisiert hat, gab den erfolgreichen Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde bekannt – der bislang größten in der europäischen New-Space-Branche.

Im Raumfahrtsektor stellt die schnelle, flexible und kostengünstige Entwicklung und Herstellung von Satelliten für Anwendungen wie Kommunikation, Erdbeobachtung und Datenanalyse nach wie vor eine signifikante Herausforderung dar. Insbesondere für spezialisierte oder schnell wechselnde Anwendungsszenarien oder in größeren Konstellationen benötigen viele Hersteller oftmals mehrere Jahre Entwicklungszeit für die entsprechenden Satelliten. Gleichzeitig stehen europäische Hersteller vor der Herausforderung, mit der Dynamik und Innovationsgeschwindigkeit internationaler Anbieter Schritt halten zu müssen, um technologische Abhängigkeiten zu verringern und auf neue Marktanforderungen reagieren zu können.

Reflex Aerospace hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen zu lösen. Das 2021 gegründete New-Space-Scale-up hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von leistungsfähigen Satelliten-Plattformen – sogenannte „Satellite Buses“ – spezialisiert, die spezifisch auf die Nutzlast und die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind. Die Satellitenplattformen von Reflex Aerospace sind besonders leistungsfähig und verfügen über hohe Datenverarbeitungskapazitäten, hohe Speichermengen sowie Optionen für optische Datenlinks und andere Kommunikationskanäle.

Für die Herstellung nutzt Reflex Aerospace seine „Praetora“-Plattform, mit der neue Satellitentypen deutlich schneller entwickelt und in Betrieb genommen werden können sowie moderne Fertigungsmethoden wie generatives Design, additive Fertigung und Software-definierte Architekturen. Das Unternehmen verfügt zudem über eine sogenannte „Micro Factory“ in München, die eine flexiblere Herstellung mit kürzeren Durchlaufzeiten als herkömmliche Produktionsstätten für Satelliten ermöglicht.

Die 50-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde, angeführt von Human Element und unter starker Beteiligung von Alpine Space Ventures, Bayern Kapital, HTGF, Renovatio Financial Investments, sowie weiteren deutschen und europäischen Investoren, soll Reflex Aerospace in die Lage versetzen, Satellitenkonstellationen die optische, Radaraufklärung (SAR), Signalaufklärung (SIGINT) und Weltraumlageerfassung (Space Domain Awareness, SDA) ermöglichen, noch schneller zu entwickeln, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Ein Teil der Finanzierungsrunde wird der Erweiterung der bestehenden Fertigungskapazitäten in Bayern zugutekommen, um auch Konstellationen aus dem Telekommunikationsbereich bedienen zu können. Reflex Aerospace strebt an, bis 2027 sämtliche Fähigkeiten zur Einsatzreife gebracht und im Orbit demonstriert zu haben.

„Europa kann es sich nicht leisten, in Fragen weltraumgestützter Aufklärung von externen Akteuren abhängig zu bleiben. Wir investieren eigenes Kapital, arbeiten mit den besten Partnern in ihren jeweiligen Fachgebieten zusammen – und wir handeln jetzt, denn es bleibt keine Zeit zu verlieren“, sagt Walter Ballheimer, CEO von Reflex Aerospace.

octonomy AI sichert sich 20 Mio. USD in Seed-Runde

Mit der Plattform des 2024 gegründeten Kölner Start-ups octonomy lassen sich KI-Agenten schnell und flexibel für den Kundendienst bereitstellen.

Octonomy gab heute den erfolgreichen Abschluss einer neuen Seed-Runde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Das Kölner Unternehmen bietet eine KI-basierte Workforce, die Support-Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte automatisiert – vom technischen Support über Produktberatung bis hin zum Field-Service-Support – und richtet sich an Mittelstands- und Enterprise-Kunden. Damit sichert sich das Unternehmen eine der höchsten Seed-Finanzierungen der letzten 24 Monate und zählt nur fünf Monate nach Markteintritt zu den vielversprechendsten deutschen Business-KI-Plattformen. Angeführt wurde die Runde von Macquarie Capital Venture Capital unter der Leitung von Elmar Broscheit, begleitet von Capnamic, der NRW.Bank und dem TechVision Fonds.

Technische Dokumentation, Produkthandbücher, Wartungsanleitungen, SOPs und Compliance-Richtlinien: Während herkömmliche KI-Systeme bei komplexem Unternehmenswissen halluzinieren, hat octonomy eine Technologie entwickelt, die selbst hochspezialisiertes Fachwissen versteht und anwendet. Damit automatisiert das Startup erstmals nicht nur einfache Aufgaben, sondern die Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte.

Mit dieser Seed-Runde sendet octonomy nur sechs Monate nach Bekanntgabe der letzten Pre-Seed-Runde in Höhe von über 5 Millionen USD ein klares Signal für den Erfolg seiner einzigartigen KI-Plattform. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung von octonomy nur fünf Monate nach Markteintritt auf 25 Millionen US-Dollar.

Hinter octonomy steht ein erfahrenes Team aus Technologie- und KI-Experten: Sushel Bijganath (CEO) und Oliver Trabert (CPTO) haben gemeinsam mit den Co-Gründern Thorsten Grote, Markus Hanslik und Thomas Bollig bereits mehrere Tech-Unternehmen aufgebaut. Das 70-köpfige Team bringt umfangreiche KI-Expertise mit, unter anderem von Meta, Amazon, Aleph Alpha, sowie Unicorns wie Personio, Staffbase und Sosafe.

Digitale Workforce statt Pilotprojekte

Mit der octonomy-Plattform lassen sich KI-Agenten schnell und flexibel bereitstellen, um Teams aus dem Kundenservice zu assistieren und Teilprozesse zu automatisieren. octonomy geht dabei weit über einfache Automatisierungen hinaus. Die Plattform kann selbst komplexe technische Anfragen verarbeiten – etwa von IngenieurInnen oder MechanikerInnen.

Grundlage der Plattform ist eine Technologie, die unstrukturierte Daten intelligent verarbeitet und mit hoher Präzision antwortet. Octonomy setzt auf eine proprietäre Technologie, die selbst komplexes Fachwissen versteht und die Support-Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte zuverlässig automatisiert; weit über standardisierte RAG-Lösungen hinaus. Dank Hosting in Deutschland und voller DSGVO- sowie EU-AI-Act-Konformität bietet die Plattform außerdem höchste Datensicherheit und Transparenz.

„80 Prozent aller KI-Projekte scheitern, sobald es komplex wird. Genau da setzen wir an“, erklärt Sushel Bijganath, Gründer und CEO von octonomy. „Unsere Agenten liefern geprüfte 95+ Prozent Antwortqualität und entlasten Teams spürbar. Mit Macquarie an unserer Seite gewinnen wir einen internationalen Partner, um diese Stärke in Europa und den USA verfügbar zu machen.“

Kapital für Expansion und Produktführerschaft

Nur fünf Monate nach der Gründung bedient octonomy von seinen Niederlassungen in Köln, Denver und New York aus Unternehmens- und Mittelstandskunden in ganz Europa und Nordamerika. Die Mittel aus dieser neuen Finanzierungsrunde werden hauptsächlich dafür verwendet, die Marktführerschaft des Unternehmens auszubauen und die Vertriebs- und Marketingstrukturen in der DACH-Region und den USA zu erweitern.

Der Ultimate Demo Day 2025 – Europas größter Demo Day

Am 11. Dezember schlägt das Herz der europäischen Start-up-Szene in München. Der Ultimate Demo Day 2025 bringt Gründer*innen, Investor*innen, Unternehmen und Innovator*innen für einen Tag voller Pitches, Inspiration und wertvoller Kontakte zusammen. Das erwartet dich vor Ort.

Der größte Demo Day Europas

Mehr als 60 Start-ups, Weltklasse-Speaker*innen und unzählige Möglichkeiten, deine(n) perfekte(n) Business-Partner*in zu finden, warten auf dich beim Ultimate Demo Day 2025 im Munich Urban Colab.

Das erwartet dich auf der Bühne:

● Helmut Schönenberger, Mitgründer und CEO der UnternehmerTUM, eröffnet den Tag.

● Jan Goetz, CEO & Co-Founder von IQM Quantum Computers, im Impulsvortrag und Interview mit Stefan Drüssler.

● Ariane Hingst, ehemalige Profi-Fußballspielerin, Trainerin und Speakerin, mit ihrem Vortrag über Performance, Resilienz und Impact.

Anya Braithwait, Project Manager bei der DLD Conference, wird als erfahrene Moderatorin durch den Tag führen.

Im Fokus: cleveres Matching, effektives Networking

Beim Ultimate Demo Day 2025 dreht sich allerdings nicht alles um das exklusive Bühnenprogramm. Der Ultimate Demo Day ist ein Event, das auf Verbindung ausgelegt ist: cleveres Matching, effektives Networking und die einmalige Chance, die Menschen kennenzulernen, die deine Innovationsreise auf die nächste Stufe heben können. Wer weiß: Dein nächstes Portfolio-Start-up, dein(e) nächste(r) Investor*in oder Projektpartner*in könnte hier auf dich warten.

Prof. Dr. Helmut Schönenberger: „Der Ultimate Demo Day zeigt eindrucksvoll, welche Innovationskraft in unserem Ökosystem steckt. Wenn Start-ups, Investorinnen und Investoren sowie Industriepartner an einem Ort zusammenkommen, entstehen Lösungen, die unsere Zukunft maßgeblich gestalten.“

Auf einen Blick: Das erwartet dich beim Ultimate Demo Day 2025 am 11. Dezember 2025 im Munich Urban Colab:

● Inspirierende Keynotes, die neue Perspektiven eröffnen.

● Cleveres Matchmaking & Networking mit Investor*innen, Unternehmen und Partner*innen.

● Über 60 Start-up-Live-Pitches – mutige Visionen und Top-Innovationen, die man nicht verpassen möchte.

Hier erfährst du mehr über den Ultimate Demo Day 2025, den größten Demo Day Europas – inkl. Tickets und Ablauf des Events.

Der Ultimate Demo Day 2025 wird von UnternehmerTUM, UnternehmerTUM Funding for Innovators, TUM Venture Labs, UVC Partners, XPLORE, XPRENEURS, dem UnternehmerTUM Investor Network, dem Munich Urban Colab, der EIT Urban Mobility Initiative, der Boston Consulting Group, SAP und MakerSpace unterstützt.