Aktuelle Events

Prämierte Gründer-Innovationen

Sie haben es geschafft, im Wettstreit um die besten digitalen innovationen ganz vorne mitzumischen: apic.ai und mediaire - zwei Preisträger beim "Gründerwettbewerb - Digitale Innovationen".

Der "Gründerwettbewerb - Digitale Innovationen" richtet sich an Start-ups mit innovativen Geschäftsideen, die auf IKT-basierten Produkten und Dienstleistungen beruhen. Willkommen sind Ideen aus allen denkbaren Anwendungsbereichen. Dazu gehören zum Beispiel die Energiewirtschaft, die Automobilindustrie, der Anlagen- und Maschinenbau, Logistik und Gesundheit oder auch die Kultur- und Kreativwirtschaft.

Gründerinnen und Gründer können sich zwei Mal im Jahr für die erste bzw. zweite Wettbewerbsrunde registrieren und ihre Ideenskizze hochladen. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit einem Hauptpreis von jeweils 32.000 Euro ausgezeichnet. Das Preisgeld soll als Startkapital für eine Unternehmensgründung dienen. Darüber hinaus werden in jeder Wettbewerbsrunde bis zu 15 weitere Gründungsideen mit Geldpreisen von jeweils 7.000 Euro ausgezeichnet. Außerdem gibt es pro Wettbewerbsrunde einen Sonderpreis zu einem bestimmten Themenkreis der Digitalen Agenda in Höhe von 10.000 Euro.

Alle Preisträger erhalten neben dem Preisgeld ein umfangreiches Coaching, inklusive einer Analyse der Geschäftsidee.

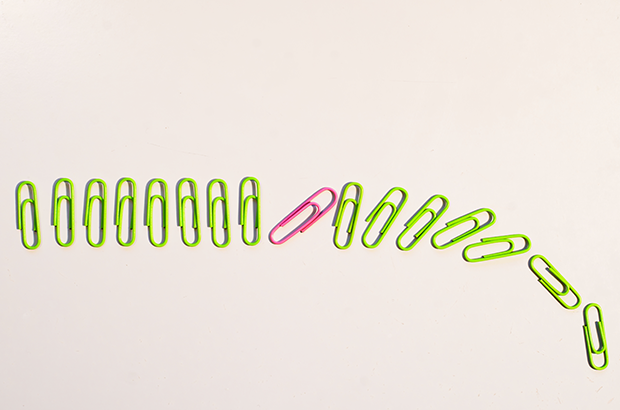

So sehen Sieger aus!

Stellvertretend für alle Preisträgerinnnen und -träger wir stellen wir euch zwei prämierte Start-ups und deren innovative Konzepte näher vor.

apic.ai

Imkern liegt bei Katharina Schmidt in der Familie. Schon ihr Großvater und Ur-Großvater züchteten Bienen. Als Katharina damit begann, die Familientradition fortzuführen, wurde das Problem des Insektensterbens mit einem Mal sehr greifbar. Je mehr die studierte Betriebswirtin darüber erfuhr, desto größer wurde ihr Wunsch, etwas dagegen zu tun.

Sie begriff, dass eines der drängendsten Probleme derzeit ist, dass die Gründe für das Insektensterben nicht wirklich klar sind. Phänomene wie die Lichtverschmutzung, der Einsatz von Pestiziden oder die Monokulturen der modernen Landwirtschaft stehen zwar im Verdacht, das Artensterben auszulösen. Belastbare Daten für diese Annahmen fehlen jedoch meist, zumal das Insektensterben immer auch regional unterschiedlich verläuft.

Um zu belastbareren Daten zu kommen, gründete Katharina gemeinsam mit dem Informatiker Frederic Tausch und dem promovierten Elektrotechniker Matthias Diehl apic.ai. Das Start-up entwickelte ein System, das Bienen beim Betreten und Verlassen der Bienenstöcke mit Kameras beobachtet. Die Bilder werden anschließend mit künstlicher Intelligenz ausgewertet, sodass sich Rückschlüsse auf den Zustand des Ökosystems ergeben. Analysiert werden beispielsweise die Zahl der Rückkehrer sowie Farbe und Anzahl der Pollen, die die Bienen in den Stock tragen.

Die Machine-Learning-Algorithmen des Systems überprüfen die Analysen stetig selbst und können sich so nach und nach verbessern. Im Ergebnis ermöglicht das von apic.ai entwickelte System, Honigbienen und Hummeln als Bio-Sensoren zu nutzen. Auf diese Weise kann der Zustand eines Ökosystems überwacht werden.

Ein Gewinn für alle Player - und natürlich für die Bienen

Obwohl von der EU genaue Grenzwerte festgelegt wurden, war es bislang nicht möglich, Pflanzenschutzmittel vor der Marktzulassung zuverlässig auf ihre Unbedenklichkeit für Insekten zu testen. Mithilfe des von apic.ai entwickelten Systems lässt sich der Bienenverlust infolge des Kontakts mit neuen und existierenden Mitteln zukünftig genau bestimmen. Aber nicht nur für ökotoxikologische Untersuchungen ist das System wertvoll. Auch Städte, Gemeinden, Unternehmen und Landwirte können mithilfe des Systems die Lebensqualität von Insekten lokal erfassen. Treten Probleme auf, lassen sich gezielt Gegenmaßnahmen ableiten, deren Wirksamkeit im Folgejahr geprüft werden kann.

Machen, wofür man brennt

Gründen, sagt Katharina, fühle sich immer ein wenig so an, als würde „man am Abgrund tanzen“. Sehr oft schon haben sie und ihre Mitgründer sich daher die Frage gestellt, was sie zum Weitermachen motiviere. Ein tolles Team und jede Menge Spaß bei der Arbeit gäben zwar immer auch Kraft, um durch Krisen zu kommen, entscheidend sei letztlich aber, dass es bei ihrem Start-up um das Erreichen eines gemeinsamen Ziels gehe.

„Wir stehen gesellschaftlich vor riesigen Herausforderungen“ so Katharina und rät anderen Gründerinnen und Gründern, „sucht euch eine aus, für die ihr brennt und macht was dagegen. Wie genau ihr damit startet, ist dabei erst einmal egal. Denn auf dem Weg lernt ihr so viel, dass sich die Idee in jedem Fall verändern wird.“

Wichtige Impulse auf diesem Weg haben den Machern von apic.ai auch Wettbewerbe wie der „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ gegeben. Allein die Bewerbung für einen solchen Wettbewerb zwinge dazu, sich von Neuem mit dem eigenen Vorhaben zu beschäftigen, es kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren, wo die Schwerpunkte lägen.

mediaire

Die Gründer von mediaire haben mithilfe künstlicher Intelligenz einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt, der Radiologen in der Diagnostik neurodegenerativer Krankheiten wie Demenzen oder der Multiplen Sklerose unterstützt. Zur Erkennung dieser Krankheiten wird das Volumen bestimmter Gehirnregionen ermittelt und mit Standardwerten verglichen. Da Hirnvolumina nicht allein von der Erkrankung bestimmt werden, sondern auch durch Alter, Geschlecht, Kopfumfang und weitere Faktoren, ist die Prüfung und Auswertung von Volumen-Veränderungen aufwändig und zeitraubend. Der Algorithmus von mediaire wertet all diese Daten innerhalb weniger Minuten aus. Der Radiologe erhält so schon kurz nach der Magnetresonanztomographie (MRT) des Patienten einen Bericht, der ihm wertvolle Hinweise für die Diagnose bietet.

Mediaire ist bereits das zweite Start-up, an dem Dr. Andreas Lemke beteiligt ist. Bereits im ersten hatte er mit Radiologen zu tun. Das gab ihm die Möglichkeit, immer wieder nachzufragen, in welchen Bereichen sie sich Unterstützung wünschten. Eine Antwort, die er dabei häufig zu hören bekam, war, dass die Diagnostik von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen sehr schwierig und zeitaufwändig ist. Lemke nahm sich des Problems an und suchte nach Lösungen. Dabei half ihm, dass er als studierter Medizinphysiker bereits zum Thema Magnetresonanztomographie (MRT) geforscht hatte. Zugleich konnte er auf seine Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz zurückgreifen, die er während seiner Zeit bei Bosch hatte sammeln können.

Der selbstlernende Algorithmus eröffnet Spielräume für Visionen

Gemeinsam mit einem weiteren Medizinphysiker und zwei Radiologen gründete Lemke im Februar 2018 mediaire. Einen passenden Namen zu finden, war anfangs fast schon die größte Herausforderung für die Gründer. Der Firmenname mediaire, auf den sie sich schließlich einigten, ist ein Mischwort. Es setzt sich zusammen aus den Bereichen, aus denen die Firma tätig ist: Medizin, AI (Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz) und Radiologie.

Der erste Prototyp des Algorithmus war bereits nach nur vier Monaten einsatzbereit. Dafür wurde der Algorithmus zunächst mit mehreren Hundert MRT-Datensätzen „gefüttert“, die alle ausführlich kommentiert waren. Hinzu kamen Datensätze aus öffentlich zugänglichen Datenbanken. Auf dieser Grundlage entstand als erstes Produkt von mediaire die Software md.brain. Mit ihrer Hilfe kann die Gehirnvolumetrie automatisiert durchgeführt werden. Der MRT-Befund liegt schon wenige Minuten später vor, sodass Arzt und Patient die Ergebnisse noch während des Termins durchsprechen können.

Die Vision ist eine KI-Plattform

Derzeit ist die Software noch darauf spezialisiert, aus dem MRT-Befund Hinweise auf Demenzen oder Multiple Sklerose herauszulesen. Geplant ist jedoch, auch weitere neurodegenerative Krankheiten miteinzubeziehen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, wollen Lemke und seine Kollegen ihr Angebot auf weitere Gebiete der Radiologie erweitern. Die Vision ist eine KI-Plattform für die Radiologie, die den Radiologen möglichst viel Arbeit abnimmt. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg soll bereits 2020 erreicht sein. Dann wird die Software dem Arzt auch konkrete Diagnosevorschläge unterbreiten können. Ermöglicht werden diese Fortschritte durch einen Algorithmus, der aus jedem neuen Befund dazulernt und so mit der Zeit immer besser wird. Das Training des Algorithmus erfolgt allerdings nicht kontinuierlich, sondern in Form regelmäßiger Updates, bei denen jeweils viele neue Datensätze eingepflegt werden. Dadurch wird auch die notwendige Zertifizierung des Medizinprodukts gesichert.

Der Einsatz von KI-basierten Methoden trifft gerade im Gesundheitswesen auf Vorbehalte, da es immer auch um personenbezogene Daten geht. Die mediaire-Software wird deshalb lokal auf den Rechnern der jeweiligen Radiologie installiert. Die Daten verlassen die Praxis nicht, auch nicht in anonymisierter Form.

Fokus auf den Kunden

Nach seinen Tipps für andere Gründer befragt, rät Lemke, dass man sich beim Gründen frühzeitig auf den Kunden in der Produktentwicklung konzentrieren und das Produkt nach diesen Feedbacks immer wieder neu anpassen sollte. Ein weiterer wichtiger Punkt sei aber auch, frühzeitig eine klare Finanzierungsstrategie zu haben. Wenn man mit seinem Produkt direkt Kunden adressiere und Umsätze generiert würden, könne man sogar auf externe Finanzierungsquellen verzichten. Empfehlen kann Lemke das Abenteuer einer Start-up-Gründung in jedem Fall. Es fühle sich an wie die Fahrt im Tesla: Krasse Beschleunigung, energieaufzehrend − aber sehr erfüllend!

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

OroraTech schickt modulares Mini-Labor ins All

Das Münchner SpaceTech OroraTech meldet den Start des ersten GENA-OT-Satelliten an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX.

Gemeinsam mit der Universität der Bundeswehr München und weiteren Partnern gibt das Münchner Raumfahrtunternehmen OroraTech – ein 2018 in München gegründetes globales Intelligence-as-a-Service-Unternehmen, das thermische Daten für die Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden nutzt – den erfolgreichen ersten Raketenstart von GENA-OT bekannt. Als modulares `Mini-Labor im All´ bietet der kompakte Forschungssatellit mit Formfaktor 16U CubeSat Platz für verschiedene Nutzlasten, wie etwa Kameras oder Sensoren. Ziel des Projekts ist es, mehreren Drittanbietern – wie Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Start-ups – eine gemeinsame Plattform zu bieten, um im Weltraum einfach, schnell und kostengünstig wissenschaftliche Experimente durchführen oder neue Technologien validieren zu können.

Die Mission wurde im Rahmen des sogenannten General Support Technology Programme (GSTP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und durch Mittel des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefördert. Der Satellit startete an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base in den USA.

Professor Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr München hob hervor:

„Hohe Geschwindigkeit, modulare Bauweise und modernste Innovation: Mit GENA-OT zeigen wir, wie die Zukunft der Satellitenentwicklung aussieht. In einem beispiellos kurzen Zeitraum haben wir mehrere innovative Nutzlasten von der Universität sowie verschiedener StartUps integriert. Das Projekt verdeutlicht, wie Wissenschaft und Industrie mit gebündelten Kräften den NewSpace-Anforderungen schnell gerecht werden können.“

Martin Langer, Geschäftsführer (CEO) und Technologiechef (CTO) von OroraTech ergänzte: „Unsere Mission unterstreicht, wie kommerzielle Plattformen und öffentlicher Nutzen Hand in Hand gehen: GENA-OT ist das Ergebnis einer öffentlich-privaten Partnerschaft, in der wir weltraumtaugliche Hardware in Rekordzeit geliefert haben. Wir sind fest überzeugt: Gute Entscheidungen basieren auf guten Daten. Und unsere neue Satellitenplattform bietet die Möglichkeit für neue Infrastrukturen, um schnell und flexibel neue Daten zu gewinnen.“

Shahin Kazeminejad, Leiter des GSTP-Programms am DLR, rundete ab: „GENA-OT ist die erste rein deutsche Mission, die im Rahmen des GSTP-Elements 3 `FLY` finanziert wird. Die Mission ist ein hervorragendes Beispiel, wie öffentliche Investitionen und industrielle Innovationen intelligenter zusammenwirken können, um die europäische Raumfahrt gemeinsam voranzubringen und neuen Geschäftsmöglichkeiten den Boden zu bereiten.“

GENA-OT ist eine modulare Satellitenplattform, die eine einfache Integration verschiedenster Nutzlasten ermöglicht und deren Struktur für künftige Einsatzzwecke flexibel angepasst werden kann. So ermöglichen standardisierte Plattformen wie GENA-OT Regierungen, Forschung und Unternehmen schnellen und günstigen Zugang zum All und fördern Innovation sowie Europas technologische Unabhängigkeit.

Der erste GENA-OT Satellit trägt mehrere wissenschaftliche Nutzlasten. Hierzu zählt ein Modul zur Wiederaufnahme des seit 2022 pausierenden satellitengestützten Tierortungssystems ICARUS der Max-Planck-Gesellschaft. Weitere Nutzlasten umfassen unter anderem Technologiedemonstratoren der Universität der Bundeswehr für das SeRANIS-Programm (SeRANIS – Seamless Radio Access Networks for Internet of Space) sowie Technologien des Münchner Zentrums für Weltraumkommunikation. Die neue Plattform ermöglicht den beteiligten Programmen im Orbit schnell und unkompliziert wissenschaftliche Experimente durchzuführen und neue Technologien zu validieren, ohne hierfür jeweils eigene vollständige Satelliten zu benötigen.

GENA-OT wird in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operieren und als Basis für weitere deutsche und internationale Projekte dienen. Als Grundlage für zukünftige GENA-Missionen ist die Plattform dafür ausgelegt, mit schnellen Innovationszyklen neue Technologie für Forschung, Industrie und technologische Souveränität in den Orbit zu bekommen.

Mit dem erfolgreichen Start setzen OroraTech und die Partner des Unternehmens ihre Bemühungen fort, die Technologien einer robusten und flexiblen Weltraum-infrastruktur stetig weiterzuentwickeln.

NutriUnited - ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen

NutriUnited ist eine 2024 von Josef Brunner gegründete Unternehmensgruppe, die handwerklich geprägte Lebensmittelunternehmen aufbaut, verbindet und weiterentwickelt.

Mit dem frischen Kapital will NutriUnited seine Buy-and-Build-Strategie im Lebensmittelbereich weiter konsequent umsetzen. Bereits heute gehören Grasmehr und Morawitzky zur Gruppe, die gemeinsam über 140 Mitarbeitende beschäftigen.

„Wir wollen ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen schaffen“, sagt Josef Brunner, Gründer und Geschäftsführer von NutriUnited. „Wir stehen für echtes Unternehmertum, Liebe zum Handwerk und ehrliche Produkte und sehen uns als Anti-Konzern. Selbst wenn wir wachsen, wollen wir klein, agil und nah an unseren Kunden bleiben. Als Sohn eines Bäckers ist es für mich ein ganz persönlicher Antrieb, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und mich mit NutriUnited der wichtigsten Mission meines Lebens zu widmen: Mit NutriUnited die Zukunft des mittelständischen Lebensmittelhandwerks zu sichern.”

Mit dem eingeworbenen Kapital finanziert NutriUnited weiteres Wachstum, um neue Unternehmen zu integrieren und die gemeinsame Mission weiterzuentwickeln. Das Ziel ist dabei klar definiert: familiengeführte Betriebe zu stärken, Nachfolgelösungen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit handwerklich geprägter Lebensmittelhersteller langfristig zu sichern. „Das ist aus unserer Sicht nicht nur für die Food Branche relevant, sondern hat auch eine enorme volkswirtschaftliche Relevanz, da viele Unternehmen ohne eine Nachfolgeregelung keine Zukunft haben werden“, sagt Josef Brunner.

Die Investor*innen bringen geballtes unternehmerisches Know-how mit und begleiten das Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch strategisch und operativ – über alle unternehmerischen Bereiche hinweg.

Arnd Hungerberg (ServiceNow): „Ich habe in NutriUnited investiert, weil ich an nachhaltige Lebensmittelinnovationen glaube, die Tradition und Zukunft verbinden und echten Mehrwert für Menschen und Unternehmen schaffen.“

Finn Wentzler (Atlantis Ventures): „Hinter jedem starken Unternehmen stehen außergewöhnliche Menschen. Josef und sein Team sind erfahren, visionär, umsetzungsstark und gleichzeitig bodenständig. Ich freue mich über diesen Meilenstein.“

Leon Mann (Direkt Gruppe): „Der Beitrag, den NutriUnited für die Lebensmittelbranche leistet, ist wichtiger denn je – nicht nur im Sinne von qualitativen Produkten, sondern auch zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU.“

Timo Seggelmann: „Ich freue mich sehr, Teil der NutriUnited-Reise zu sein. Die Klarheit, mit der Josef Brunner und sein Team dieses Unternehmen strategisch aufbauen – kombiniert mit echter operativer Exzellenz und Unternehmergeist – ist beeindruckend.“

„Ich bin stolz auf unseren besonderen Gesellschafterkreis. Die erfahrenen Investoren stehen für echten Unternehmergeist und unterstützen NutriUnited aktiv mit Rat und Tat, persönlicher Erfahrung und persönlichen Netzwerken“, so Brunner weiter. „Gemeinsam wollen wir beweisen, dass Wachstum, Handwerk und Qualität kein Widerspruch sind und kleine Familienunternehmen eine echte Alternative für den Lebensmittelhandel sein können.“

Gründer*in der Woche: Christiani.AI – ein System, das dich kennt

Wie die Christianis mit KI, Storytelling und Haltung die Kommunikation kleiner Unternehmen neu denken.

Die Idee kam ihnen nicht in einem Gründerzentrum, nicht in einer Loft-Küche mit Whiteboard, sondern zwischen Kaminfeuer und Käsefondue: Bei einem Familientreffen in den Schweizer Bergen saßen drei Männer zusammen, die mehr verbindet als ihr Nachname Christiani. Alexander, Constantin und Raphael, Vater und Söhne, reden über viel, wenn sie sich sehen. Aber immer wieder landen sie bei einem Thema: Warum tun sich so viele Menschen damit schwer, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren?

„Wir kannten das aus der Praxis“, sagt Alexander, Storytelling-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wir haben jahrzehntelang Unternehmen geholfen, gute Geschichten zu erzählen, aber je mehr Substanz jemand hatte, desto schwerer war es oft, diese nach außen zu bringen.“ Und dann war da dieser Satz von Constantin, der blieb: „Vielleicht liegt es nicht am Menschen. Vielleicht fehlt einfach das System.“ Ein paar Monate nach diesem Statement war das Start-up Christiani.AI geboren.

Zwischen Genialität und Sprachlosigkeit: Das Expert*innen-Paradox

Es ist ein vertrautes Problem, besonders in der Start-up-Welt: Du kannst etwas, du weißt etwas, du baust etwas mit echtem Wert. Aber sobald es darum geht, es in Worte zu fassen, geht das Stottern los und viele kommunizieren weit unter ihrem Potenzial. „Das ist das Experten-Paradoxon“, erklärt Raphael, der Technikexperte im Trio. „Den Menschen mit der größten fachlichen Tiefe fällt es am schwersten, sich einfach auszudrücken. Weil sie mit mehr Informationen arbeiten, anders differenzieren und abwägen. Und genau da setzt unsere Lösung an.“

Was die Christianis bauen wollten, war nie ein weiteres KI-Tool, das automatisiert Blogbeiträge ausspuckt. Ihr Ziel war größer und zugleich leiser: ein System, das Menschen in ihrer Tiefe versteht, ihre Haltung erfasst, ihre Sprache kennt und daraus glaubwürdige Kommunikation entwickelt. Ein KI-gestütztes Framework, das wie ein strategisches Marketingteam arbeitet, nur eben ohne Agenturhonorare.

Die Haltung hinter dem „Christiani-Code“

Christiani.AI ist kein Kind des KI-Hypes unserer Tage. Die Christianis kommen aus dem Storytelling. Sie denken in (Spannungs-)Bögen, nicht in Features. „Wenn wir ehrlich sind, geht’s heute doch überall nur darum, lauter zu sein“, sagt Constantin. „Lautere Claims, lautere Ads, lautere Versprechen. Wir glauben nicht, dass das nachhaltiges Marketing ist.“ Für ihn ist Kommunikation ein Dienst am Gegenüber, nicht bloß Mittel zum Zweck. „Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das hilft, die richtige Geschichte zu finden und sie authentisch zu erzählen. Das ist selten die lauteste.“

Im Gegensatz zu anderen arbeitet die komplexe Anwendung mit einem strategischen Unterbau, der sonst nur in High-End-Agenturen verfügbar ist. Sie analysiert nicht nur Keywords, sondern auch Werte. Nicht nur Produkte, sondern Perspektiven. Wer Christiani.AI nutzt, liefert der KI zunächst keine Themenliste, sondern Antworten auf tiefere Fragen wie: Wofür stehst du? Was willst du verändern? Was kannst du besser als andere und warum?

Ein ganzes Team im Taschenformat

Im Inneren von Christiani.AI arbeiten mehrere KI-Instanzen parallel: Eine extrahiert Expertise aus Gesprächen und Notizen. Eine zweite strukturiert diese entlang der Customer Journey. Eine dritte übersetzt sie in die gewünschten Formate: Social Posts, Website-Texte, LinkedIn-Serien, Mailings. Alles abgestimmt, alles im persönlichen Stil der Person, nicht der Maschine.

„Wir haben ein System geschaffen, das so denkt wie ein kleines Marketingteam“, erklärt Raphael. „Nur eben eines, das nie krank ist, nie Urlaub braucht und dein Unternehmen besser kennt als du selbst, wenn es gut läuft.“

Ein Pilotnutzer beschreibt es wie folgt: „Ich bin einfach begeistert ... Habe schon viel ausprobiert, aber hier die besten Möglichkeiten gefunden. Die Betreuung und die Umsetzung von Anregungen sind emphatisch und schnell. Hier sind drei wirklich helle Köpfe am Werk, die ihr Handwerk voll und ganz verstehen. Herzlichen Dank.“

Die Plattform ist modular aufgebaut und speziell auf Startups, Selbständige, KMUs und Expert*innen zugeschnitten, also auf diejenigen, die oft das größte Wissen und den kleinsten Kommunikationsapparat haben. Für sie soll Christiani.AI keine Software, sondern eine strukturelle Entlastung sein.

Der stille Anspruch: Kommunikation demokratisieren

„Es geht uns um mehr als Effizienz“, sagt Alexander. „Wir wollen Kommunikation demokratisieren.“ Es geht nicht um die Weltrevolution, sondern um handwerkliche Fairness: Darum, dass ein(e) gute(r) Steuerberater*in aus Kiel dieselben kommunikativen Chancen hat wie ein Berliner Start-up mit 50.000 Euro Monatsbudget für Paid Ads. „Christiani.AI ist unser Versuch, Kommunikation nicht länger davon abhängig zu machen, wie laut oder teuer jemand sein kann“, sagt Constantin, „sondern davon, wie gut seine Geschichte ist.“

Ein System mit Seele?

Kann man Software mit Haltung bauen? Die Christianis glauben daran. Sie sagen, Christiani.AI sei keine künstliche Intelligenz im klassischen Sinn, sondern eher eine strukturierte Erweiterung echter Intelligenz. Eine Brücke zwischen Wahrhaftigkeit und Sichtbarkeit. Ein Tool für alle, die kein Marketing machen, sondern einfach sagen wollen, was Sache ist. Klar. Ehrlich. Solide. „Dein Durchbruch ist nur eine Geschichte entfernt“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Wenn man mit den Christianis spricht, mutet der Claim weniger wie ein Werbeversprechen an, sondern wie eine klare Vision sowie ein tief in der „Christiani-DNA“ verwurzelter Wunsch und Auftrag.

Gründen in Deutschland: Fast 60 % empfinden es als schwierig

In einer repräsentativen Umfrage unter Unternehmer*innen zum Gründungsprozess in Deutschland empfinden diesen mehr als 58 % als schwierig – besonders aufgrund von Regulierungen und bürokratischem Aufwand.

Die Gründungsbereitschaft in Deutschland steigt: Rund zehn Prozent der 18- bis 64-Jährigen haben in den letzten dreieinhalb Jahren ein Unternehmen gegründet oder es zumindest versucht. Gleichzeitig stoßen Unternehmer*innen hierzulande auf so manche Hürden: Mehr als 58 Prozent empfinden den Gründungsprozess als schwierig und sehen Regulierungen sowie den Aufwand bei Behörden als ihr größtes Hindernis.

Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage der Neobank bunq. Für die Erhebung wurden im Oktober 2025 insgesamt fast 1.000 Unternehmer*innen in Deutschland von Pollfish zu ihren Gründungserfahrungen befragt.

Freiheit motiviert – Bürokratie bremst

Unternehmer*in zu sein, bedeutet für viele vor allem eins: Freiheit. Für fast die Hälfte der Gründer*innen in Deutschland war die Freiheit, der eigene Chef bzw. die eigene Chefin zu sein, der größte Antrieb für die Selbständigkeit. Rund 30 Prozent der Befragten wurden durch eine innovative Geschäftsidee oder den Wunsch motiviert, ein konkretes Problem zu lösen bzw. einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Branche zu leisten. Für etwa 15 Prozent ist die Selbständigkeit eine Notwendigkeit gewesen.

Gründungsprozess: zwischen Regulierungen, Steuern und Finanzierungsbedarf

Der Weg in die Selbständigkeit bringt so manche Herausforderung mit sich. Besonders beim Finanzierungsbedarf verschätzen sich viele Unternehmen: 40 Prozent der Deutschen unterschätzen, wie viel Kapital sie tatsächlich benötigen. Häufig werden zudem bürokratische Hürden (39 Prozent) und der Aufwand durch externe Dienstleister*innen wie Berater*innen und Fachleute (29 Prozent) verkannt. Mehr als jede(r) Vierte (24 Prozent) schätzt zudem die anfallenden Steuern zu niedrig ein.

Die größten Hürden sehen Unternehmer vor allem in Regulierungen und Verwaltung (26 Prozent), Finanzierungsfragen (24 Prozent) sowie in der Kund*innengewinnung (22 Prozent). Zudem hat fast ein Drittel der befragten Unternehmer*innen ihr Geschäft international ausgeweitet. Hier gehören Steuern, administrative Hürden und Sprachbarrieren zu den größten Stolpersteinen bei der Gründung.

Unternehmer*innen empfinden Selbständigkeit als insgesamt positiv

58 Prozent der Befragten empfinden den Gründungsprozess in Deutschland als schwierig. Dennoch bewerten die meisten die Gesamterfahrung als positiv (70 Prozent). Besonders spürbar sind die positiven Effekte bei den persönlichen Finanzen (53 Prozent), der mentalen Gesundheit (51 Prozent) und einer besseren Work-Life-Balance (41 Prozent). Auch das Umfeld der befragten Gründer*innen reagierte überwiegend positiv: Etwa 23 Personen gaben an, dass ihr engster Kreis ihre Idee von Anfang an großartig fand. Die Hälfte der Befragten äußerte, dass ihr Umfeld sie zwar unterstützte, jedoch auch Zweifel aufkamen.

„Unabhängig davon, in welchem Land man lebt: Unternehmertum ist nichts für schwache Nerven. Es bedarf nicht nur finanzieller Mittel, sondern vor allem Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen“, sagt Joe Wilson, Chief Evangelist bei bunq. „Unternehmer verdienen es, ihr Unternehmen so zu führen, wie es zu dem eigenen Lebensstil passt – und nicht umgekehrt. Wenn Gründer ihre Finanzen im Blick behalten, gewinnen sie ihr wertvollstes Gut zurück: Zeit – Zeit, um ihr Unternehmen voranzubringen und ihr Privatleben zu genießen.“

Public Value Award for Start-ups – die Preisträger*innen des Jahres 2025

Der Public Value Award zeichnet Start-ups aus, die mit ihrer Geschäftsidee einen Nutzen für die Gesellschaft stiften und damit einen messbaren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Das sind die Preisträger*innen des Jahres 2025.

Der Public Value Award for Start-ups ist heute mehr denn je ein Ort der Zuversicht und Ermutigung. Was einst als Nischenformat begann, hat sich in den letzten Jahren zu einer bedeutenden Bühne für die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft entwickelt. Der Award ist zum Schaufenster großer Transformationsprozesse geworden. Prozesse, die oft in einer Garage oder einem kleinen Labor beginnen und von dort aus unsere Gesellschaft prägen. So auch in diesem Jahr. Mit diesen Worten wurde das Finale des Public Value Award for Start-ups 2025 eröffnet. Ein Abend, dessen Wirkung weit über die Bühne hinausreicht.

Sieben Gemeinwohlunternehmer*innen traten an, um zu zeigen, wie sie Gesellschaft machen. Ob Lösungen für eine Pflege, die Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt, kreislauffähige Alternativen, die das Bauen revolutionieren, KI, die Lebensmittelverschwendung massiv reduziert, oder digitale Angebote, die Barrieren abbauen und neue Chancen eröffnen: Jede dieser Präsentationen machte sichtbar, was möglich wird, wenn Unternehmertum Verantwortung übernimmt. Der Abend hat nicht nur Gewinner*innen hervorgebracht, sondern ein Signal: Start-ups, die Public Value ernst nehmen, beschleunigen Innovation und gestalten aktiv eine lebenswertere Gesellschaft.

Das sind die Preisträger*innen des Public Value Award for Start-ups 2025

1. PREIS

TRIQBRIQ entwickelt ein Holzbausystem aus regionalem Schwach- und Schadholz, das durch ein robotergestütztes Verfahren zu einem kreislauffähigen Baustoff wird, der langfristig CO₂ speichert. Die modulare Bauweise ohne künstliche Verbindungsstoffe stärkt lokale Wertschöpfungsketten und schafft gesunde, schadstofffreie Gebäude. Kurze Transportwege und Wiederverwertbarkeit ermöglichen klimafreundliches und kosteneffizientes Bauen.

2. PREIS

Perspective Care nutzt kontaktfreie Sensorik, um Sturzrisiken, Wundliegen und Vitaldaten frühzeitig zu erkennen und Pflegekräfte automatisch zu informieren. Das macht Pflege sicherer, entlastet Fachkräfte und stärkt die Selbstbestimmung pflegebedürftiger Menschen. Durch den präventiven Ansatz können ältere Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung leben.

3. PREIS & Publikumspreis

Coobi schließt eine zentrale Lücke in der Suchtnachsorge, indem ihr medizinisch zertifiziertes Produkt anonymisierte Wearable-Daten nutzt, um Rückfallrisiken früh zu erkennen und Betroffene sofort zu unterstützen. Therapeut*innen erhalten zugleich bessere Informationen für eine gezieltere Begleitung. Der digitale, stigmafreie Zugang stärkt die Selbstbestimmung und fördert langfristige Stabilität.

Besondere Annerkennung

Auch in diesem Jahr würdigte die Jury zwei Start-ups mit einer besonderen Anerkennung, die sich in besonderem Maße für gesellschaftliche Verantwortung einsetzen

Brighter AI ermöglicht den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Bilddaten, indem Gesichter und Kfz-Kennzeichen zuverlässig anonymisiert werden. Unternehmen können dadurch KI-Anwendungen entwickeln, ohne die Privatsphäre von Menschen zu gefährden. So stärkt das Start-up Datenschutz, Sicherheit und gesellschaftliches Vertrauen in moderne Technologien.

Unser Schopp sichert die Nahversorgung in ländlichen Regionen durch einen rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungs-Dorfladen. Er verbessert die Lebensmittelversorgung für weniger mobile Menschen und schafft zugleich einen sozialen Treffpunkt im Ort. Damit trägt das Start-up zur Lebensqualität und zum Zusammenhalt in der Gemeinde bei.

KI-Plattform Cellbyte sammelt 2,75 Mio. US-Dollar ein

Das 2024 von Felix Steinbrenner, Daniel Vidal Moreira und Samuel Moreira gegründete KI-Start-up unterstützt Pharmaunternehmen dabei, neue Medikamente weltweit effizienter und schneller auf den Markt zu bringen.

Die unübersichtliche Datenlandschaft und viele zeitintensive manuelle Prozesse in der Pharmaindustrie führen dazu, dass es nach der Zulassung über ein Jahr dauern kann, bis neu entwickelte, lebensrettende Medikamente zu den Patientinnen und Patienten gelangen, die sie benötigen. Market Access-, Pricing-, HTA- und HEOR-Teams haben die mühsame Aufgabe, Unterlagen für die behördliche Zulassung sowie Strategien für die Preisgestaltung und Erstattung von Medikamenten zu erstellen. Vor diesem Hintergrund geben Pharmaunternehmen oft ein Vermögen aus, um Zugang zu wichtigen Preis- und Marktdaten zu erhalten, oder beauftragen Dritte mit der Vervollständigung dieser Daten.

Cellbyte hat eine KI-Plattform für Teams entwickelt, die an der Markteinführung von Medikamenten beteiligt sind. Diese ermöglicht es ihnen, mühelos Millionen von Datenpunkten aus klinischen Studien, der Preisgestaltung, HTA (Health Technology Assessments) und regulatorischen Vorgaben sowie aus internen Unternehmensquellen in Echtzeit zu analysieren. Durch die Bereitstellung schneller, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Erkenntnisse hilft Cellbyte dabei, Dokumente zu erstellen, Abläufe für die Markteinführung effizienter zu gestalten und Go-to-Market-Strategien in deutlich kürzerer Zeit zu entwickeln.

Felix Steinbrenner, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, erklärt: „Der Erfolg des gesamten Lebenszyklus eines Medikaments entscheidet sich in der Einführungsphase. Um die besten Entscheidungen für die Markteinführung zu treffen, sind Erkenntnisse aus Gigabytes an genauen, aktuellen Informationen erforderlich. Die Aufmerksamkeit, die Cellbyte seit seiner Einführung bei einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen erlangt hat, zeigt, dass die Branche bereit ist, die Workflows für die Markteinführung von Medikamenten neu zu denken und schnellere, kostengünstigere sowie qualitativ hochwertige Prozesse einzuführen.“

Daniel Moreira, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, ergänzt: „Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Life-Science-Beratung habe ich unzählige Innovationen erlebt, die die klinische Entwicklung verändert haben. Im Bereich Preisgestaltung und Marktzugang basieren Entscheidungen jedoch immer noch zu oft auf manuellen Tätigkeiten und anekdotischer Evidenz, obwohl Informationen im Überfluss vorhanden sind. Generative KI verändert dies nun, und wir sind stolz darauf, diesen Wandel voranzutreiben.“

Das Unternehmen verzeichnet ein rasantes Wachstum. Bereits wenige Wochen nach der Gründung erreichte es einen sechsstelligen Jahresumsatz (ARR) und expandierte in wichtige globale Märkte. Das Team hat bereits einige Verträge mit globalen Pharmaunternehmen wie Bayer abgeschlossen und gewinnt kontinuierlich neue Kund*innen hinzu.

Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln plant Cellbyte, die Anzahl seiner Mitarbeitenden zu verdreifachen und seine Plattform weiter auszubauen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Investition soll es ermöglichen, das beachtliche Umsatzwachstum fortzusetzen und das Ziel voranzutreiben, das bevorzugte System für die Einführung neuer Medikamente weltweit zu werden.

Dryft: Dt. Gründerinnen sichern sich 5 Mio. US-Dollar für ihre KI-Plattform

Dryft, von den Deutschen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger in den USA gegründet, ist neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen – ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar, angeführt von General Catalyst, geben die beiden deutschen Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger heute den offiziellen Start von “Dryft” bekannt. Dryft ist eine neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen - ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Der innovative Ansatz von Dryft kombiniert kontextbewusste KI-Agenten mit präziser mathematischer Optimierung. Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, die bislang viel manuelle Abstimmung und Erfahrung erforderten. Damit richtet das Unternehmen seinen Fokus auf eine Softwarekategorie, die seit den 1970er-Jahren nur wenig Innovation und Weiterentwicklung erfahren hat.

Die Markteinführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Anhaltende Volatilität ausgelöst durch die COVID-Pandemie und geopolitische Unsicherheiten setzt eine Branche unter Druck, die laut Weltbank rund 16 % (in Prozent des BIP) der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Ergebnis sind steigende Kosten, längere Lieferzeiten und erhebliche Ineffizienzen.

„Anstatt Fortschritte zu machen, bewegen wir uns rückwärts. Lieferzeiten haben sich von Wochen auf Monate oder sogar Jahre verlängert und die Volatilität wird weiter zunehmen. Wir müssen schneller reagieren, ob beim Aufbau von Kapazitäten für eine neue Impfstoffproduktion oder beim Hochfahren von Verteidigungsprojekten“, erklärt Dryft-Mitgründerin und CEO Anna-Julia Storch.

Die beiden an der Stanford University ausgebildeten Ingenieurinnen wollen die globale Lieferkette beschleunigen, indem sie eine neue Softwarekategorie schaffen, die zentrale Funktionen klassischer ERP-Systeme erweitert und perspektivisch ersetzt: Enterprise Resource Automation. „Unsere Arbeit ist erst dann getan, wenn unsere Nutzer*innen nicht mehr mit klassischen ERP-Systemen interagieren müssen“, sagt Storch. „Mit Dryft’s Agentic Operating System rücken ERP-Systeme zunehmend in den Hintergrund und dienen künftig vor allem als Datenbasis. Unser Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, sodass Fachkräfte zu Managern und Manager zu Strategen werden können. "Indem wir tausende Entscheidungen entlang des gesamten Fertigungszyklus vereinfachen, modernisieren wir eine Softwarekategorie mit einem Marktvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar.”

Intelligente Entscheidungsfindung in Echtzeit

Im Gegensatz zu herkömmlichen ERP-Systemen, die primär als Planungswerkzeuge dienen, trifft die Plattform von Dryft in Echtzeit Entscheidungen über sämtliche Fertigungsprozesse. Dies reicht von der Bestimmung optimaler Bestellmengen bis hin zur automatischen Koordination mit Zulieferern, um pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Das System erfasst die Komplexität und das Erfahrungswissen von Produktionsunternehmen und trifft zugleich ökonomisch optimale Entscheidungen. Dieser hybride Ansatz ermöglicht es dem System, die zahllosen Störungen und Unwägbarkeiten der Fertigung, von verspäteten Lieferanten bis zu plötzlichen Änderungen im Produktionsplan, zu bewältigen, ohne dass ganze Planungsteams manuell eingreifen müssen. Dryft agiert an der Spitze des technologisch Machbaren und nutzt die neueste KI-Forschung, um eine neue Art der Lieferketten- und Produktionsplanung zu ermöglichen. Dryft’s Agentic Operating System löst damit das, was CEO Anna-Julia Storch als die zentrale Herausforderung der modernen Fertigung bezeichnet.

„Dryft handelt eigenständig, statt seinen Anwendern zusätzliche Arbeit zu verschaffen. Entscheidend dafür ist unser Fokus auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Die meisten unserer Nutzer haben bislang nie hochwertige digitale Produktgestaltung erlebt – sie kennen nur Excel-Tabellen, E-Mails und ein ERP-System. Wenn sie Dryft sehen, sind viele erstaunt, wie mühelos Entscheidungsfindung sein kann, wenn ein System konsequent auf Anwenderfreundlichkeit ausgerichtet ist“, erklärt Storch.

Für die reale Welt gebaut

Die Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger lernten sich an der Stanford University kennen und bringen beide Karrieren in der Fertigungsindustrie mit. Storch, ehemalige internationale Skirennläuferin, arbeitete bereits vor ihrem Abschluss in Data Science mit einigen der größten Automobilzulieferer, um deren Mitarbeitenden in der Anwendung neuer Technologien zu schulen. Freisinger entwickelte die Entscheidungs- und Sicherheitssysteme für den Porsche Taycan und leitete Europas größte Studierendeninitiative im Bereich künstliche Intelligenz.

Beide teilen, wie Storch es beschreibt, eine „Leidenschaft für Geschwindigkeit und die physische Welt: Autos, Flugzeuge, Maschinen, Roboter“. Mit Dryft wollen sie ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und Agilität in Form einer revolutionären Software für die Fertigungsindustrie unter Beweis zu stellen.

Das Dryft-Team besteht aus Spezialisten in KI und Industrie, darunter Ingenieur:innen von Spitzenuniversitäten wie Stanford, Berkeley und MIT sowie ehemaligen Mitarbeitern von Unternehmen wie NASA, Nvidia, Siemens und Amazon.

„Dryfts Mission ist es, die physische Welt zu beschleunigen“, sagt Leonie Freisinger, CTO von Dryft. „Wir haben gesehen, wie die jüngsten Fortschritte in der Software die Welt verändert haben und wir sind überzeugt, dass ein ähnlicher Wandel nun im Hardware-Bereich bevorsteht. Dryft steht an der Spitze dieser Entwicklung, indem wir Fertigungsprozesse massiv beschleunigen. Dies ist der entscheidende Hebel, um in der physischen Welt schneller zu bauen und zu iterieren.“

Den Wandel zur Enterprise Resource Automation schaffen

Die Seed-Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar soll den Aufbau der Dryft Plattform beschleunigen und den Übergang von klassischen ERP-Systemen hin zu Enterprise Resource Automation vorantreiben. Angeführt wurde die Runde von General Catalyst, mit Beteiligung von Neo, Sandberg Bernthal Venture Partners (mitgegründet von Sheryl Sandberg) sowie namhaften Angel-Investoren wie Jeff Wilke (ehemaliger CEO des weltweiten Endkundengeschäfts von Amazon), Qasar Younis (ehemaliger COO von Y Combinator und heutiger CEO von Applied Intuition), Claire Hughes Johnson (ehemalige COO von Stripe) und Dr. Markus Flik (ehemaliger CEO der Industrieunternehmen Behr, Homag und Chiron).

Die Finanzierungsrunde soll die Einstellung weiterer Ingenieur*innen beschleunigen und den Ausbau von Dryfts agentischem Entscheidungs-Engine vorantreiben, um der – laut den Gründerinnen – außergewöhnlich hohen Kund*innennachfrage gerecht zu werden.

CoCreate Europe 2025 – Kreative Ideen, innovative Produkte, erfolgreiche Geschäftsmodelle

Deutsche KMU haben erkannt, dass sie ihre Produkte den sich verändernden Märkten anpassen und innovativ verändern müssen. Auf der größten europäischen B2B-Veranstaltung von Alibaba.com – der CoCreate Europe – erhalten Start-ups und KMU im Rahmen eines Wettbewerbs professionelle Unterstützung für die Konzeption innovativer Produkte und Geschäftsmodelle.

Mit CoCreate Europe bietet Alibaba.com interessierten Start-ups und KMU die richtige Veranstaltung zur richtigen Zeit, das belegt eine jüngst veröffentlichte Studie, in deren Rahmen Alibaba.com 500 Entscheidungsträger deutscher KMU nach ihrer Einschätzung für die Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten befragte. Demnach planen 50 Prozent trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Kosten stärker in Forschung und Entwicklung innovativer Produkte zu investieren. Mehr als 90 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass dieser Weg für das Wachstum und den Erfolg ihres Unternehmens wichtig und richtig ist.

Nach mehreren erfolgreichen Veranstaltungen in Las Vegas findet das CoCreate-Event am 14. November 2025 zum ersten Mal in Europa statt. In London treffen sich Gründer*innen, KMU, Hersteller und Investoren*innen zu einem ganztägigen Programm rund um Produktinnovation und Geschäftsmodelle. Von Expert*innen vor Ort erhalten sie Insights, wie sie Geschäftskosten senken, widerstandsfähige Lieferketten aufbauen und KI für Wachstum nutzen können. Wichtiger Teil des CoCreate Europe Events ist der CoCreate Pitch, ein produktbasierter Pitch-Wettbewerb. Am 14. November stellen 30 Finalisten ihre innovativen Produkte einer Jury vor und können attraktive Preise gewinnen.

Diese helfen den Gewinner*innen ihre Ideen schnell und erfolgreich umsetzen zu können. Deutsche KMU sehen sich zwar als innovativ und entschlossen, sich von anderen abzuheben, erkennen aber auch Hindernisse auf diesem Weg. So gaben fast die Hälfte der von Alibaba.com befragten deutschen KMU (47 %) an, dass die Kosten für Innovationen zu hoch, beziehungsweise deren Finanzierung zu kompliziert seien. Fast zwei Drittel (57 %) nannten hohe Kosten als Herausforderung bei der Beschaffung neuer Produkte. Das spiegelt die allgemeinen makroökonomischen Herausforderungen wider, mit denen deutsche KMU konfrontiert sind.

Ein Mangel an Ressourcen stellt ebenfalls ein spürbares Hindernis für Produktinnovationen dar. So gab fast jedes dritte (32 %) befragte KMU an, dass die internen Ressourcen fehlen, um Produktinnovationen voranzutreiben. Fast ein Viertel der Unternehmen hatte Schwierigkeiten, mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten (24 %), oder gab an, nicht über das erforderliche Fachwissen oder die notwendigen Kenntnisse zu verfügen (22 %). Um dieses Problem anzugehen, setzen deutsche KMU auf KI-Tools zur Unterstützung der Produktinnovation. Laut der Studie von Alibaba.com sind fast zwei Drittel (60 %) der deutschen KMU zuversichtlich, KI-Tools für die Produktinnovation einsetzen zu können.

Auch was den erfolgreichen KI-Einsatz betrifft, liefert CoCreate Europe für die dort versammelten KMU interessante Einblicke. Im Mittelpunkt stehen dabei die innovativen Tools, das globale Lieferantennetzwerk und die KI-gestützten Beschaffungsinstrumente AI Mode und der Accio-Agent von Alibaba.com. Diese automatisieren den gesamten Beschaffungsprozess und bringen Käufer mit über 200.000 verifizierten Lieferanten weltweit aus 76 Branchen und 200 Millionen Produktangeboten zusammen. Für KMU, die ihre Produkte über Alibaba.com vermarkten ergibt sich so die Möglichkeit mit überschaubarem Aufwand global präsent und aktiv zu sein. Die allen Anbietern auf Alibaba.com offene Trade-Assurance-Lösung hilft KMU dabei, mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit in ihre Lieferkette zu gewinnen. Gebündelt helfen diese Angebote KMU Zeit zu sparen und ermöglichen es ihnen, sich auf die Entwicklung innovativer Produkte und das Wachstum ihres Unternehmens zu konzentrieren.

Alibaba.com positioniert sich als Partner für KMU auf dem Weg zu globalem Erfolg.

dotega sichert sich 1,3 Mio. € für den Ausbau seiner PropTech-Plattform

Das 2024 von Niklas Mocker und Lina Albert gegründete Stuttgarter PropTech Startup dotega sammelt 1,3 Mio. € frisches Kapital ein, um die digitale Transformation der Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) in Deutschland weiter voranzutreiben.

Mit der abgeschlossenen Pre-Seed-Finanzierungsrunde erhält dotega gezielten Rückenwind für den weiteren Ausbau seiner PropTech-Plattform für die smarte Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. „Diese Finanzierung ist für uns ein starkes Signal - sie bestätigt einmal mehr, dass wir ein reales Marktproblem lösen und dafür das Vertrauen führender Investoren gewinnen konnten“, sagt Niklas Mocker, Co-Founder und Geschäftsführer von dotega. „Mit der Unterstützung des HTGF und erfahrener PropTech-Investoren können wir unser Wachstum gezielt beschleunigen, unser Produkt skalieren und die Selbstverwaltung als echte Alternative zur klassischen Hausverwaltung etablieren.“

Gemeinsam mit Co-Founderin Lina Albert treibt Mocker den deutschlandweiten Ausbau sowie die technologische Weiterentwicklung der Plattform konsequent voran - stets mit dem Ziel, Prozesse in der WEG-Verwaltung maximal zu automatisieren und den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren. „WEGs sollen Zugang zu erstklassiger Verwaltung erhalten – bei minimalem monatlichem Aufwand“, betont Lina Albert, Co-Founderin von dotega.

WEG-Verwaltung neu gedacht

Verwalter lehnen ab, Eigentümer verzweifeln - kleine Wohnungseigentümergemeinschaften bleiben auf sich gestellt. Besonders WEGs mit 2 bis 20 Einheiten sind betroffen. dotega schafft, was der Markt verweigert: eine digitale Lösung für Selbstverwaltung mit Rückhalt. Über die intuitive Web-App erhalten Eigentümer Zugang zu allen zentralen Funktionen: von automatisierten Jahresabrechnungen und rechtssicheren Beschlussvorlagen bis hin zu transparenten Wirtschaftsplänen und digitalen Eigentümerversammlungen.

Im Fokus stehen drei Prinzipien: Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Unabhängigkeit von klassischen Hausverwaltungen. Rund 10 Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten in Deutschland sind in WEGs organisiert - ein riesiger, bislang digital kaum erschlossener Markt. Genau hier setzt dotega an: als erste skalierbare Plattform für die vollständige und rechtssichere Selbstverwaltung kleiner Eigentümergemeinschaften.

Die Lösung übernimmt alle zentralen kaufmännischen und technischen Verwaltungsaufgaben - von der Abrechnung bis zur Versammlung - und erweitert diese um technische Unterstützung bei Sanierung, Werterhalt und energetischen Maßnahmen.

Max Bergmann, Investment Manager beim HTGF, kommentiert: „dotega adressiert eine zentrale Herausforderung im Immobiliensektor: Kleine WEGs benötigen dringend effiziente und bezahlbare digitale Lösungen. Wir haben das ambitionierte Team früh kennengelernt und sind überzeugt von der Kombination aus technologischem Ansatz, hoher Umsetzungskraft und tiefem Marktverständnis. Damit kann dotega die Transformation in diesem bislang kaum digitalisierten Feld entscheidend vorantreiben und echten Mehrwert schaffen. Wir freuen uns, das Team als Lead-Investor auf diesem Weg zu begleiten.“

EY Academy Award 2025: Das sind die Finalisten

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy geht auf die Zielgerade. Auch diesmal wird beim großen Finale am 13. November im TechQuartier Frankfurt ein Start-up von einer Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet. Das ausgezeichnete Start-up erhält neben einem Preisgeld auch ein kostenfreies Beratungskontingent.

Diese Start-up sind für den finalen Pitch Contest beim Closing der EY Startup Academy am 13. November 2025 in Frankfurt nominiert:

Zu jedem Start-up findet ihr hier ein kurzes Vorstellungs-Video

CeraSleeve

CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.

Confora Labs

Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen. Unternehmen arbeiten mit Confora Labs, weil das Start-up Technologie, Regulierung und KI-Ethik nicht nur verstehet, sondern optimal verbindet – und KI-Governance von einer regulatorischen Pflicht in einen echten Wettbewerbsvorteil verwandelt.

DataNXT

DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A-Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.

Herita Technologies

Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.

Mentcape

Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über 5 Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient:innen und Therapeut:innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeuten mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.

RagStore AI

RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter:innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. Ragstores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzerkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem erfahrenen Team mit über 25 Jahren an Erfahrung in den Branchen KI, Consulting und Venture Scaling, ist RagStore bereits bei Kund:innen im Einsatz und bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor. Ragstone ist auf der Mission, KI-Antworten so zuverlässig wie die menschliche Expertise zu machen.

RedGet.io

RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten — und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

R&B Brückenassistant

R&B Brückenassistant ist ein in Heilbronn, Baden-Württemberg, ansässiges AI-Fintech-Startup, das CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement unterstützt. Die Webanwendung von R&B Brückenassistant automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründerteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.

Talents2Germany

Die Talents2Germany GmbH ist ein in Frankfurt ansässiges HR-Tech-Unternehmen, welches den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen möchte, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieure mit Startups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieuren kombinieren die Kernprodukte — die 9-monatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen — strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgeber zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgeber zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.

Zubs

Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kundenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kundenbindung, mit der E-Commerce-Händler durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kundenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler auf das konzentrieren können, was für sie wirklich wichtig ist: ihr eigentliches Produkt.

3BrainAI

3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand in der DACH-Region sowie Mittel- und Osteuropa. 3BrainAIverwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten – und veröffentlichen sie sicher aufallen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung (Attribute, Einheiten, kanalspezifische Enums), Bestseller & Merchandising (Top-Produkte, Varianten, Bundles, Lokalisierung DE/PL/CZ/SK) sowie Virtuelle Lager & Buy-Box (Forecasting, Nachbestellpunkte, Preis-Leitplanken). 3BrainAI betreibt die Lösung lokal in EU-Rechenzentren, herstellerneutral und auditierbar. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.

eventpage.ai: Münchner KI-Start-up sichert sich 320.000 € Pre-Seed-Finanzierung

Das 2024 von Lasse Schmitt und Julian Wendorf gegründete Start-up eventpage.ai ist ein KI-Tool für "die einfachste Eventplanung der Welt".

Jetzt erhält eventpage.ai frisches Kapital durch eine Pre-Seed-Finanzierung von Campus Founders Venture und D11Z. Ventures. Mit dem sechsstelligen Betrag soll die Skalierung des Geschäftsmodells ermöglicht und die Marktführerschaft im deutschsprachigen Raum gefestigt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so namhafte Investoren von unserem Geschäftsmodell und den Zukunftsperspektiven von eventpage.ai überzeugen konnten“, sagt Co-Founder Julian Wendorf.” „Unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie Events geplant werden, grundlegend zu verändern. Mit diesem Investment kommen wir unserer Vision näher, Eventorganisation so einfach und zugänglich zu machen, wie Canva es für Design geschafft hat“, so Co-Founder Lasse Schmitt weiter.

WhatsApp-Gruppen und Excel-Listen waren gestern

Eventpage.ai vereint als KI-Plattform die Funktionen von bekannten Tools wie ChatGPT, Canva oder Mailchimp und erstellt auf Basis eines schnellen, individuellen Briefings personalisierte, individuell designte Eventseiten in nur vier Klicks. Damit können Ressourcen gespart und automatisiert Einladungen gemanagt sowie beworben werden - sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Kontext. Und das ohne fehleranfällige Excel-Listen oder nervige WhatsApp-Gruppen.

Sechsstelliger Umsatz im Gründungsjahr

Im Januar 2024 gegründet, im Juli vergangenes Jahr gelauncht und im Dezember 2024 die Umsatzerwartung übertroffen: Während viele Software-Start-ups im ersten Gründungsjahr erst einmal Strukturen aufbauen und das eigene Produkt entwickeln, erzielt eventpage.ai nach eigenen Angaben bereits einen sechsstelligen Umsatz in den ersten sechs Monaten.

Dank ihres starken Netzwerks in der Branche und der überzeugenden Performance von eventpage.ai konnten die Gründer bereits von Beginn an namhafte Partner wie Mizuno Corporation, Munich Innovation Ecosystem GmbH und EHF Marketing (European Handball Federation) für eine direkte Zusammenarbeit mit dem Tool gewinnen - und damit Business-Accounts als zahlende Kunden sichern. Deren Feedback floss wiederum direkt in die Weiterentwicklung des Tools und so gelang eine dynamische Markteinführung. Aktuell sind bereits Tausende Nutzer mit der Plattform in Kontakt.

Gründer mit Events im Blut

Die Gründer Lasse Schmitt und Julian Wendorf haben Events im Blut. Lasse Schmitt, Sportökonomie-Alumni der Universität Bayreuth, ist im Schwarzwald aufgewachsen und Julian Wendorf, ehemaliger Absolvent der Hochschule Anhalt, kommt gebürtig aus Trier. Nach ihrem Kennenlernen bei einem Sport-Event während des Studiums haben sie 2016 gemeinsam die Sportmarketing-Agentur B2M Creative GmbH gegründet. Heute gehört B2M zu einer der führenden deutschen Agenturen im Sport- und Lifestyle-Bereich. In der Branche sind sie bekannte Gesichter und gelten durch ihre Erfahrung als Experten in der Kombination von Offline- und Digital-Welt.

octonomy AI sichert sich 20 Mio. USD in Seed-Runde

Mit der Plattform des 2024 gegründeten Kölner Start-ups octonomy lassen sich KI-Agenten schnell und flexibel für den Kundendienst bereitstellen.

Octonomy gab heute den erfolgreichen Abschluss einer neuen Seed-Runde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Das Kölner Unternehmen bietet eine KI-basierte Workforce, die Support-Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte automatisiert – vom technischen Support über Produktberatung bis hin zum Field-Service-Support – und richtet sich an Mittelstands- und Enterprise-Kunden. Damit sichert sich das Unternehmen eine der höchsten Seed-Finanzierungen der letzten 24 Monate und zählt nur fünf Monate nach Markteintritt zu den vielversprechendsten deutschen Business-KI-Plattformen. Angeführt wurde die Runde von Macquarie Capital Venture Capital unter der Leitung von Elmar Broscheit, begleitet von Capnamic, der NRW.Bank und dem TechVision Fonds.

Technische Dokumentation, Produkthandbücher, Wartungsanleitungen, SOPs und Compliance-Richtlinien: Während herkömmliche KI-Systeme bei komplexem Unternehmenswissen halluzinieren, hat octonomy eine Technologie entwickelt, die selbst hochspezialisiertes Fachwissen versteht und anwendet. Damit automatisiert das Startup erstmals nicht nur einfache Aufgaben, sondern die Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte.

Mit dieser Seed-Runde sendet octonomy nur sechs Monate nach Bekanntgabe der letzten Pre-Seed-Runde in Höhe von über 5 Millionen USD ein klares Signal für den Erfolg seiner einzigartigen KI-Plattform. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung von octonomy nur fünf Monate nach Markteintritt auf 25 Millionen US-Dollar.

Hinter octonomy steht ein erfahrenes Team aus Technologie- und KI-Experten: Sushel Bijganath (CEO) und Oliver Trabert (CPTO) haben gemeinsam mit den Co-Gründern Thorsten Grote, Markus Hanslik und Thomas Bollig bereits mehrere Tech-Unternehmen aufgebaut. Das 70-köpfige Team bringt umfangreiche KI-Expertise mit, unter anderem von Meta, Amazon, Aleph Alpha, sowie Unicorns wie Personio, Staffbase und Sosafe.

Digitale Workforce statt Pilotprojekte

Mit der octonomy-Plattform lassen sich KI-Agenten schnell und flexibel bereitstellen, um Teams aus dem Kundenservice zu assistieren und Teilprozesse zu automatisieren. octonomy geht dabei weit über einfache Automatisierungen hinaus. Die Plattform kann selbst komplexe technische Anfragen verarbeiten – etwa von IngenieurInnen oder MechanikerInnen.

Grundlage der Plattform ist eine Technologie, die unstrukturierte Daten intelligent verarbeitet und mit hoher Präzision antwortet. Octonomy setzt auf eine proprietäre Technologie, die selbst komplexes Fachwissen versteht und die Support-Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte zuverlässig automatisiert; weit über standardisierte RAG-Lösungen hinaus. Dank Hosting in Deutschland und voller DSGVO- sowie EU-AI-Act-Konformität bietet die Plattform außerdem höchste Datensicherheit und Transparenz.

„80 Prozent aller KI-Projekte scheitern, sobald es komplex wird. Genau da setzen wir an“, erklärt Sushel Bijganath, Gründer und CEO von octonomy. „Unsere Agenten liefern geprüfte 95+ Prozent Antwortqualität und entlasten Teams spürbar. Mit Macquarie an unserer Seite gewinnen wir einen internationalen Partner, um diese Stärke in Europa und den USA verfügbar zu machen.“

Kapital für Expansion und Produktführerschaft

Nur fünf Monate nach der Gründung bedient octonomy von seinen Niederlassungen in Köln, Denver und New York aus Unternehmens- und Mittelstandskunden in ganz Europa und Nordamerika. Die Mittel aus dieser neuen Finanzierungsrunde werden hauptsächlich dafür verwendet, die Marktführerschaft des Unternehmens auszubauen und die Vertriebs- und Marketingstrukturen in der DACH-Region und den USA zu erweitern.

Der Ultimate Demo Day 2025 – Europas größter Demo Day

Am 11. Dezember schlägt das Herz der europäischen Start-up-Szene in München. Der Ultimate Demo Day 2025 bringt Gründer*innen, Investor*innen, Unternehmen und Innovator*innen für einen Tag voller Pitches, Inspiration und wertvoller Kontakte zusammen. Das erwartet dich vor Ort.

Der größte Demo Day Europas

Mehr als 60 Start-ups, Weltklasse-Speaker*innen und unzählige Möglichkeiten, deine(n) perfekte(n) Business-Partner*in zu finden, warten auf dich beim Ultimate Demo Day 2025 im Munich Urban Colab.

Das erwartet dich auf der Bühne:

● Helmut Schönenberger, Mitgründer und CEO der UnternehmerTUM, eröffnet den Tag.

● Jan Goetz, CEO & Co-Founder von IQM Quantum Computers, im Impulsvortrag und Interview mit Stefan Drüssler.

● Ariane Hingst, ehemalige Profi-Fußballspielerin, Trainerin und Speakerin, mit ihrem Vortrag über Performance, Resilienz und Impact.

Anya Braithwait, Project Manager bei der DLD Conference, wird als erfahrene Moderatorin durch den Tag führen.

Im Fokus: cleveres Matching, effektives Networking

Beim Ultimate Demo Day 2025 dreht sich allerdings nicht alles um das exklusive Bühnenprogramm. Der Ultimate Demo Day ist ein Event, das auf Verbindung ausgelegt ist: cleveres Matching, effektives Networking und die einmalige Chance, die Menschen kennenzulernen, die deine Innovationsreise auf die nächste Stufe heben können. Wer weiß: Dein nächstes Portfolio-Start-up, dein(e) nächste(r) Investor*in oder Projektpartner*in könnte hier auf dich warten.

Prof. Dr. Helmut Schönenberger: „Der Ultimate Demo Day zeigt eindrucksvoll, welche Innovationskraft in unserem Ökosystem steckt. Wenn Start-ups, Investorinnen und Investoren sowie Industriepartner an einem Ort zusammenkommen, entstehen Lösungen, die unsere Zukunft maßgeblich gestalten.“

Auf einen Blick: Das erwartet dich beim Ultimate Demo Day 2025 am 11. Dezember 2025 im Munich Urban Colab:

● Inspirierende Keynotes, die neue Perspektiven eröffnen.

● Cleveres Matchmaking & Networking mit Investor*innen, Unternehmen und Partner*innen.

● Über 60 Start-up-Live-Pitches – mutige Visionen und Top-Innovationen, die man nicht verpassen möchte.

Hier erfährst du mehr über den Ultimate Demo Day 2025, den größten Demo Day Europas – inkl. Tickets und Ablauf des Events.

Der Ultimate Demo Day 2025 wird von UnternehmerTUM, UnternehmerTUM Funding for Innovators, TUM Venture Labs, UVC Partners, XPLORE, XPRENEURS, dem UnternehmerTUM Investor Network, dem Munich Urban Colab, der EIT Urban Mobility Initiative, der Boston Consulting Group, SAP und MakerSpace unterstützt.