Aktuelle Events

Ist Design wichtiger als eine gute Idee?

Welchen Stellenwert das Design wirklich hat

Autor: Tamara KrantzGroße Player wie Apple, Airbnb, Nike oder FitBit haben Design längst schon zu einem ihrer unternehmerischen Kernwerte erklärt. Ihre herausragenden Erfolge sprechen für sich. Da stellt sich doch die ketzerische Frage: Spielt im Designzeitalter die Produktidee noch eine wirklich tragende Rolle? Wir versuchen Antworten.

Design ist nicht nur gut gewählte Dekoration

Um zu verstehen, wie Erfolg und Design in Zusammenhang stehen, gilt es zunächst eine essenzielle Frage zu klären: Was ist Design? Die Produktphilosophie von Apple-Gründer Steve Jobs ist Ihnen sicher nicht neu: „Design ist nicht nur, wie etwas aussieht. Design ist auch, wie etwas funktioniert."

Gute Designer definieren demnach, wie ein Produkt sein sollte, was es tun muss, wie es aussehen soll und was es sagen wird. Ja sogar wie Sie sich fühlen, wenn Sie es benutzen. Design und Nutzerfreundlichkeit stehen in engstem Verhältnis. Design als schmückendes Beiwerk zu betrachten, etwa wie Kugeln am gut entwickelten Weihnachtsbaum, ist ein absolut veralteter und falscher Ansatz. Häufig bleiben Start-ups dieser Methodik dennoch treu. Mehrwert in Design zu sehen, gerade im frühen Stadium des Unternehmens, ist immer noch eine Herausforderung für viele Gründer.

Während neuartige Technologien und außergewöhnliche Ideen gern als Erfolgsgarant gehandelt werden, bleibt das Nutzererlebnis häufig außen vor, sagt Laurence McCahill, Co-Founderin von The Happy Startup School. „Beim Design geht es nicht nur um Ästhetik und Funktion, es geht um die emotionale Verbindung die wir mit unseren Kunden eingehen. Start-ups haben die Möglichkeit, einen loyalen, begeisterten Kundenstamm aufzubauen, gerade in der Anfangsphase. Stattdessen konzentrieren sich viele darauf, das meiste aus den wenigen Kunden herauszupressen.“

Design ist der beste Verkäufer

Auch wenn ein Großteil der Kunden womöglich nicht weiß, wie man gutes Design kreiert, hat er doch ein gutes Gespür dafür, was gutes Design ist. 0,05 Sekunden Zeit lässt sich ein potenzieller Kunde mit der Meinungsbildung über eine Website anhand ihres Designs, belegte Kinesis Inc. Und wenn das nicht überzeugend ist, ist der Kunde wieder weg.

Design beeinflusst also unser Interesse und Kaufverhalten, bevor es selbst der weltbeste Content je könnte. Der Zusammenhang zwischen gut designten Produkten / Nutzererfahrungen und der Loyalität von Kunden ist längst wissenschaftlich erwiesen. User, die eine positive Erfahrung machen, sind nicht nur bereit ihren Freunden davon zu erzählen. Sie sind auch bereit mehr und häufiger für ein Produkt zu bezahlen. iPhone Besitzer, die schmerzbefreit hunderte von Euro für ihr Smartphone bezahlen – und das alle Jahre wieder – wissen, wovon ich rede.

Was bedeutet das für Gründer und die Produktentwicklung?

Gutes Design führt, natürlich nur in Kombination mit funktionierender Technik, zu höheren Gewinnen. Design und Nutzererlebnis gehen Hand in Hand. Umso wissenswerter sind die Zahlen zum ROI (Return on Investment) der Forrester Research aus dem Jahr 2013: Jeder in die Usability investierte Dollar bringt hundert von ihnen zurück.

„Ich glaube, Design ist der Weg zu positiver Mund-zu-Mund Propaganda und damit ein Schlüssel zu kostenlosem Marketing“, sagt Laurence McCahill. „Kunden haben für Design ein ganz anderes Gespür als noch vor fünf Jahren. Heute schaut sich niemand mehr eine schlecht designte Website an, wenn es eine bessere Alternative dazu gibt. Wenn du mit deinem Produkt oder deiner Website einen negativen Eindruck hinterlässt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass diese Kunden nie mehr zurückkommen.“ Bevor Start-ups also die Gelegenheit haben, ihre sensationelle Idee oder das revolutionäre Produkt zu erklären, wird das Design dem zuvorkommen. Grund genug, Design in den frühen Entwicklungsprozess mit einzubeziehen.

Die Herausforderung: Auffallen unter Tausenden

Auch bei der Suche nach Investoren kann Design Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben. Gefragte Investoren bekommen im Wochenrhythmus 50 bis 80 Pitches auf den Schreibtisch. Da läuft es so, wie bei den herkömmlichen Bewerbungen auch: Eine Chance hat nur, wer positiv auffällt.

Kleiner Selbsttest gefällig? Pitchenvy zeigt eine Galerie unterschiedlicher Start-up-Pitches. Scrollen Sie doch mal drei Minuten die Startseite nach unten und sehen Sie sich an, welches Deck anschließend noch Ihre Aufmerksamkeit erhascht. Sicherlich keines, das dem Standard entspricht.

„Ein Pitch sollte nicht so sein wie Disneyland. Die potenziellen Investoren sollten nicht warten müssen, bis das coole Zeug kommt.“, sagt Bing Gordon, u.a. ehemaliger Chief Creative Officer von Electronic Arts. So müsse sich die erste Idee nicht gleich durchsetzen, aber die Leistung stimmen. „Verschwende keine Zeit an eine langweilige Folie.“

Kapitalgeber investieren vor allem in die Gründer und ihre Teams. In die Gründer, die mit Charisma und Leidenschaft überzeugen. Die für ihre Idee brennen. Wie leidenschaftlich können Sie also wirken, mit dem Standard Powerpoint-Template, einer schwarzen Times New Roman und reichlichen Bullet Points?

Eine Präsentation mit großen Bildern und der illustrierten Vision einer besseren Welt reißt mit und haut vom Hocker! Und sie schenkt vor allem erst mal eines: Aufmerksamkeit! Die kann Gold wert sein. Besonders dann, wenn potenzielle Investoren einen Pitch-Marathon hinter sich haben und die Aufnahmefähigkeit schwindet.

Es gibt sogar Investorenvereinigungen wie Designerfund, die sich auf von Designern (mit)gegründete Unternehmen spezialisieren. Sie sind überzeugt von der Wichtigkeit und dem Einfluss von Design. Stellt sich da wirklich noch die Frage, ob auf herausragendes Design beim Pitch verzichtet werden sollte?

Holt die Designer mit ins Boot

Eben weil Design mehr ist als nur eine nette Optik, steht es dem Kundenglück so nah. Ein guter Designer hilft Gründern nicht nur dabei, das Produkt schön zu machen, sondern auch den Kunden zu verstehen: Wie er tickt, wie das Angebot funktionieren muss, warum und wofür er kauft. Gleichzeitig öffnet nur Design einem Produkt die Tür zur Einzigartigkeit. Weiterhin gilt: Technologie kann kopiert werden. Es ist das Design, das Emotionen weckt, für die wir bereit sind zu zahlen. Die unterschiedlichen Smartphones sind ein gutes Beispiel dafür.

Wann ist also der beste Zeitpunkt, um das Designteam in die Entwicklung miteinzubeziehen? So früh wie möglich! Je früher ein guter Designer eingebracht werden kann, desto mehr profitieren Sie davon. Ein Designer wird dabei helfen die Positionierung zu schärfen, Kunden besser zu verstehen und das Produkt maßzuschneidern. Ist die Seite erst mal gelauncht, das Produkt hergestellt oder das System entwickelt, wird die Designaufgabe nicht nur schwieriger. Sie wird auch deutlich teurer. Und zeitintensiver. Hinzu kommt, dass nicht jede Zielgruppe positiv auf große Veränderungen reagiert und eine neue Akzeptanz erarbeitet werden muss. All das spart sich, wer einen Designer in das Entwicklungsteam integriert, oder auf einen erfahrenen Freelancer zurückgreift.

Ist die Idee noch entscheidend?

Ich gebe es zu: Als Grafikdesignerin schlägt mein Herz für das Design und ich bin überzeugt von dessen Notwendigkeit. Natürlich auch abseits der reinen „Schönheitsfunktion.“ Die Zahlen und Erfolgsgeschichten zeichnen ein ähnliches Bild. Aber natürlich spielt am Ende die Idee eine maßgebliche Rolle. Betrachtet man Design jedoch ganzheitlich und in Zusammenspiel mit der Produktentwicklung, ist klar, dass kluge Designer vor falschen Entscheidungen, Fehlinvestitionen und schlechten Produkten schützen können.

Wer sich im Zuge seines Designprozesses intensiv mit seinen Kunden auseinandersetzt wird erkennen, was sie brauchen. Und kann ein Produkt entwickeln, das Kunden glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Frei nach Thomas J. Watson, dem ehemaligen CEO von IBM macht gutes Design ein schlechtes Produkt noch lange nicht begehrenswert. Aber, gutes Design verhilft einem guten Produkt zu seinem vollen Potenzial. Kurz: „Good design is good business.“

Die Autorin Tamara Krantz ist freiberufliche Grafikerin und Markenexpertin. Auf Frau Fuchsia & die smarten Füchse unterstützt sie Selbständige und Unternehmen darin, Marken zu kreieren, die glücklich und finanziell erfolgreich macht. Vom Logo bis hin zu Farben, Schriften, Webseite oder Merchandise.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

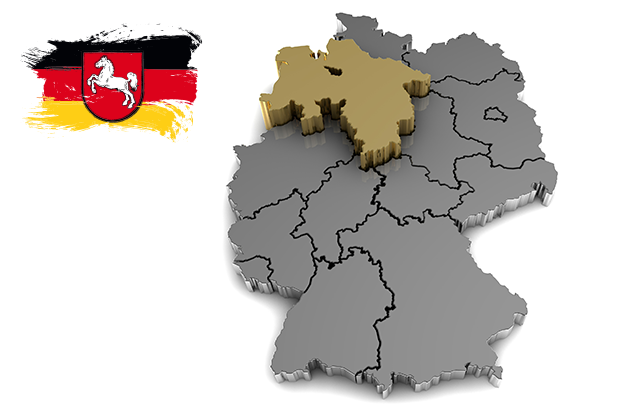

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

Pitchen impossible?

Strategien, Tipps und To-dos: Wie du dein Publikum beim Pitchen oder im Kund*innengespräch auf Englisch leichter für dich und deine Sache gewinnst.

Als gebürtiger Amerikaner lief mein erster Pitch auf Deutsch im Jahr 2013 nicht nach Plan. Stell dir vor: Sechs fremde Menschen schauen dich erwartungsvoll an und warten auf eine Botschaft, die ihr Unternehmen nachhaltig beeinflussen könnte. Und in diesem Moment denkst du nur daran, wie du verhindern kannst, dass deine Hände so stark schwitzen. Mitten in deiner Präsentation hast du einen Blackout. So liefen meine ersten beiden Pitches. Ich war unglaublich nervös, und mir wurde klar, dass mein Traum von einem erfolgreichen Unternehmen schneller enden würde als erwartet.

Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Situation getan hätte: Ich schrieb mich in Deutschkurse ein, kaufte Bücher wie „Deutsch für Dummies“ und schloss mich Übungsgruppen in der Bibliothek an. Zwar machte ich Fortschritte, doch meine Angst, in einem beruflichen Umfeld Deutsch zu sprechen, blieb bestehen. Also begann ich, solche Situationen zu vermeiden. Aber tief in mir drin sagte der Amerikaner immer wieder: „Wenn andere es schaffen, warum nicht auch du?“

In der Welt der Kommunikation gibt es den bekannten Satz: „Du bist nur so gut, wie du dich ausdrücken kannst.“ Es gibt viele Menschen mit beeindruckendem Lebenslauf, die ihre Stärken während einer Präsentation aber nicht vermitteln können. Dann sehen sie, wie weniger kompetente Personen Deals abschließen oder Beförderungen erhalten, die eigentlich ihnen hätten zustehen sollen. Ich war einer von ihnen.

Nach unzähligen Stunden der Recherche, des Coachings und der Weiterbildung erkannte ich, dass Vokabeln zwar wichtig sind, es aber fünf weitere Elemente gibt, die entscheidend sind, um den richtigen Eindruck von dir und deinem Unternehmen in einer dir fremden Sprache zu hinterlassen.

Sechs Schlüssel, die du für einen erfolgreichen Pitch auf Englisch berücksichtigen solltest

1. Verschaffe dir echte Klarheit

Bevor du denkst, dass du mehr Vokabeln brauchst – halte kurz inne. Werde dir zunächst über deine Botschaft klar. Sobald du genau weißt, was du sagen willst, überlege dir, warum es für dein Publikum relevant ist: Wie wird es sich fühlen? Was wird es mit deiner Botschaft anfangen?

Ein Kunde von mir, der bei einer der führenden Automarken in Deutschland arbeitet, musste eine Fabrik in Asien von einer Zusammenarbeit überzeugen. Als wir seine Präsentation durchgingen, konnte er seine überzeugenden Argumente nicht klar formulieren und sagte: „Ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen soll.“ Meine Antwort: „Dann sag es auf Deutsch.“ Aber auch das viel ihm schwer. Das ist nicht ungewöhnlich und lässt sich leicht beheben. Wir identifizierten die Kernbotschaft jeder Folie, was zur Erreichung seines Ziels beitrug.

Wann immer du deine Botschaft vermittelst, stelle den Wert für deine Zuhörenden in den Mittelpunkt. Spare dir das Beste nicht für den Schluss auf, beginne mit dem größten Nutzen für dein Publikum. Wie identifizierst du den größten Wert? Denke an das Hauptproblem deines Kunden bzw. deiner Kundin und sprich es gleich am Anfang an, damit deine Zuhörenden sofort erkennen, dass du ihre Herausforderung verstehst. Denk daran: Niemand interessiert sich für dich, solange ihm/ihr nicht klar ist, dass du dich zuerst für ihn/sie interessierst. Zeige das von der ersten Sekunde an.

2. Halte es einfach

Die Zeit der ausgefallenen Wörter oder komplizierten Sätze ist vorbei. Wenn du in Europa auf Englisch präsentierst, dann sprichst du häufig mit Nichtmuttersprachler*innen. Mach es ihnen leicht, deine Botschaft zu verstehen – sie sehen dich bereits als Expert*in an; sonst würdest du nicht vor ihnen stehen.

Auch einer meiner Anfangsfehler war es, so klingen zu wollen, als ob ich gut Deutsch könnte. Aber meine falsche Aussprache und meine Unsicherheit vermittelten genau das Gegenteil. Heute konzentriere ich mich darauf, eine klare und einfache Botschaft zu vermitteln, die leicht zu verstehen ist – und ich helfe meinen Kund*innen, dasselbe zu tun. Überlege mal: Würdest du einen hochkomplexen Pitch mit ausgefallenen Wörtern bevorzugen oder möchtest du sofort wissen, wie diese Person dein Problem auf die effektivste Weise lösen kann?

3. Zeige Selbstvertrauen

Selbstvertrauen kommt von Kompetenz. Es reicht nicht aus, deine Inhalte und das Vokabular zu kennen, du benötigst gezielte Praxis in realistischen Situationen. Deshalb haben meine anfänglichen Deutschkurse für mich nicht funktioniert.

Eine meiner Kundinnen – eine IT-Abteilungsleiterin – war so nervös, ihr umfangreiches Wissen auf Englisch zu teilen, dass sie in Meetings lieber schwieg. Überlege kurz: Welchen Eindruck hat sie hinterlassen? Ich erspare dir das Raten: Es war Unsicherheit. Das hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können, denn sie ist äußerst kompetent in geschäftlichen Angelegenheiten und emotionaler Intelligenz.

Wir arbeiteten daran, ihre Ideen online, persönlich und auf der Bühne zu präsentieren, wobei wir einige der Techniken verwendeten, die du hier liest. Das Ergebnis? Sie erzielte die höchste Führungsbewertung in der Geschichte ihrer Abteilung – unter mehr als 500 Mitarbeitenden. War ich das? Natürlich nicht. Die Kompetenz hatte sie doch schon und musste nicht weiter aufgebaut werden – vielmehr wurde ihr Selbstvertrauen gestärkt, um ihr die Angst zu nehmen.

Nervosität hindert dich daran, all deine Sinne zu nutzen, um dein Umfeld richtig zu deuten. Hinweise wie Körpersprache oder Mikroausdrücke von Zuhörenden helfen dir dabei, deine Botschaft effektiver zu vermitteln. Es geht nicht darum, jedes Signal auswendig zu lernen, sondern einfach darum, das Bewusstsein zu bewahren, damit du deine Kommunikation basierend auf dem anpassen kannst, was du beobachtest.

Beispiel: Wie sieht ein skeptischer Mensch im Vergleich zu jemandem aus, der das liebt, was du sagst?

4. (Er-)Kenne deine APES (Kommunikationsstile)

Während meiner ersten Geschäftsgespräche fühlte ich mich von direkten Fragen und Meinungsverschiedenheiten potenzieller Kund*innen angegriffen. Ich war mir der unterschiedlichen Kommunikationsstile nicht bewusst. Während ich in einem freundlichen und einflussnehmenden Stil auftrat, begegneten sie mir sehr analytisch und direkt – komplette Gegensätze, wenn es um Verhandlungen und große Deal-Breaker geht.

Meine Erfolge in Gesprächen verbesserten sich, als ich lernte, Kommunikationsstile zu identifizieren und meine Präsentationen entsprechend anzupassen. Sowohl deinen eigenen Kommunikationsstil als auch den der anderen zu kennen, ist während der Vorbereitung und Präsentationen entscheidend. Eine meiner größten Entdeckungen während des Coachings: Persönlichkeit ist nur eine Reihe von Denkmustern und Gewohnheiten, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden – und wir haben die Macht, zu ändern, wie wir denken, handeln und fühlen.

Deshalb lehre ich diese vier Typen als Kommunikationsstile, nicht jedoch als feste Persönlichkeiten, wie es traditionelle Modelle oft tun:

1. direkt,

2. einflussnehmend (Influencer*in),

3. analytisch und

4. beständig (Steady).

Das Verständnis dieser Stile wird dir helfen, überall Vertrauen aufzubauen.

5. Buchstaben sind kein Essen – verschlucke sie nicht

Während jeder unterschiedliche Sprachkenntnisse besitzt, ist die Aussprache etwas, an dem wir alle arbeiten können. Beim Deutschsprechen zum Beispiel wird der Kiefer weniger bewegt als beim Sprechen auf Englisch. Ein großartiger Tipp zur Verbesserung der englischen Aussprache ist, deinen Kiefer zu entspannen und Vokallaute zu übertreiben, indem du deinen Mund weiter öffnest als gewöhnlich. Das verbessert die Verständlichkeit enorm. Übe nicht vor Kolleg*innen, sie müssen nicht wissen, was du tust.

Eine Technik auf höherem Niveau beinhaltet das Betonen wichtiger Teile eines Satzes, indem du vor wichtigen Wörtern eine Pause einlegst oder sie in einer anderen Lautstärke sprichst. Hierzu ein Beispiel:

1. The DOG ate the toy.

2. The dog ATE the toy.

3. The dog ate the TOY.

Bemerkst du, wie sich die Bedeutung verschiebt, je nachdem, welche Wörter betont werden? Stell dir vor, dass du Englisch sprichst, als würdest du ein Lied singen – verwende lange und kurze „Melodien“, um deine Zuhörer*innen zu fesseln.

6. Töte den Perfektionismus

Vergiss nicht: Menschen kaufen von denen, die sie mögen und denen sie vertrauen – nicht von Perfektionist*innen, die zu sehr versuchen, ihre Fehler zu verbergen. Wenn du zu sehr versuchst, perfekt zu erscheinen, verlierst du deine Authentizität; genau diese macht dich jedoch besonders.

Konzentriere dich stattdessen darauf, echtes Interesse an den Bedürfnissen anderer zu zeigen – nicht, indem du sie wie Übermenschen behandelst oder über schlechte Witze lachst, sondern, indem du ihre tieferen Anliegen ansprichst.

Eine großartige Möglichkeit, Perfektionismus zu überwinden, sind Visualisierungsübungen: Setze dich an einen ruhigen Ort, schließe die Augen und übe mental Schritt für Schritt deinen Vortrag. Olympische Athleten verwenden diese Technik routinemäßig; sie ist Teil des Aufbaus mentaler Stärke unter Druck.

Beachte: Deine Aufgabe ist es nicht, deinen Zuhörenden zu beweisen, dass sie falsch liegen. Stelle dein eigenes Ego hinten an. In manchen Fällen werden sie dir völlig widersprechen.

Wenn es eine Sache gibt, an die ich dich erinnern möchte, dann ist es, dass Selbstvertrauen durch Kompetenz kommt, aber nur durch zielgerichtetes Üben.

Ich weiß, wie es ist, sich unsicher zu fühlen, wenn man eine Fremdsprache im Job spricht – besonders wenn man Wert darauf legt, es gut zu machen. Aber mich daran zu erinnern, dass ich es geschafft habe und heute anderen genau dabei helfe, motiviert mich. Und allein schon, es zu versuchen, kann den Tag eines/einer anderen verbessern. Das lohnt sich immer.

Also: Wage den Sprung ins kalte Wasser. Wenn andere es können, warum nicht auch du?

Der Autor Jeury Tavares hilft als erfahrener Executive Coach Führungskräften, kulturelle Unterschiede zu überbrücken, die Teamleistung zu steigern und selbstbewusst auf Englisch zu kommunizieren.

GEO statt SEO?

Warum du jetzt in Generative Engine Optimization (GEO) investieren solltest statt nur in defensive Suchmaschinenoptimierung (SEO), und was dabei zu beachten ist.

Im digitalen Markt sind KI-Tools wie ChatGPT und Bing Chat mittlerweile ebenso unverzichtbar wie klassische Suchmaschinen. Nutzer*innen greifen zunehmend auf KI zurück, um direkte und personalisierte Informationen zu erhalten, ohne sich durch lange Linklisten zu klicken. Für Gründer*innen bedeutet das: Wer künftig sichtbar sein will, muss dort auftauchen, wo die Antworten entstehen: in generativen KI-Systemen. Gerade für Start-ups bietet sich hier eine historische Chance: Anstatt mühsam gegen die SEO-Dominanz etablierter Konzerne anzukämpfen, ist es möglich, mit GEO von Anfang an die Spielregeln der Sichtbarkeit zu setzen und Platzhirsch zu sein, bevor andere reagieren.

Was ist GEO, und warum ist es jetzt der Wachstumshebel?

GEO bedeutet, Inhalte gezielt so aufzubereiten, dass KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Claude sie direkt in ihren Antworten verwenden. Sie generieren Antworten eigenständig, nicht über Links, sondern über Inhalte, die sie als relevant erkannt haben. Für Start-ups heißt das: GEO ist der Shortcut zur Autorität, unabhängig von Budget oder Historie. Während klassische SEO auf Technik, Content und Backlinks setzt, geht GEO gezielt auf Aktualität, Struktur und semantische Klarheit. Unternehmen, die jetzt optimieren, können als neue, vertrauenswürdige Quelle auftreten, bevor eingefahrene Marken überhaupt reagieren.

GEO erhöht Chancen exponentiell

SEO bleibt wichtig, keine Frage. Doch nur SEO zu machen, bedeutet, das Spiel zu spät zu beginnen. GEO ist der proaktive Hebel: Start-ups beeinflussen die Antworten von KI gezielt, statt passiv auf Rankings zu hoffen. Mit GEO gelingt es, Sichtbarkeit nicht nur zu erreichen, sondern geradezu durchzusetzen. Zu verstehen, wie generative Systeme denken, erlaubt es, ihre Antworten zu prägen und in einem Spielfeld zu spielen, das (noch) nicht von Großkonzernen dominiert ist.

Fünf handfeste Angriffstaktiken für GEO-Pionier*innen

GEO ernst zu nehmen, ermöglicht es heute, Sichtbarkeit zu erzeugen, die früher SEO-Aufwand über Jahre erforderte. Folgende Schritte sind der Werkzeugkasten, um sichtbar zu werden:

- Prompt Engineering und Nachfrageanalyse: Es ist wichtig zu erfassen, welche Prompts echte Nutzer*innen in ChatGPT und Co. verwenden. Sie bilden die datenbasierte Grundlage für Inhalte – nicht hypothetisch, sondern zielgerichtet.

- Llms.txt-Strategie: Es muss kontrolliert werden, wie KI-Systeme Inhalte interpretieren. Die llms.txt-Datei ist kein Nice-to-have, sondern der Direktkanal zur KI und damit zur Sichtbarkeit.

- Generatives Monitoring statt klassisches Ranking: Es reicht nicht mehr, nur Google-Rankings zu messen; auch das Erscheinen in KI-generierten Antworten ist relevant. Neue KPIs sind zu entwickeln und gezielt zu optimieren.

- Optimierung für KI Crawler: GPTBot, ClaudeBot und Co. brauchen technische Umgebung, die sie optimal verarbeiten können. Besonders relevant ist das bei dynamischen Seiten oder JavaScript-lästigen Inhalten.

- KI-freundliche Content-Architektur: Inhalte müssen semantisch modular, prompt-kompatibel und maschinenlesbar aufgebaut sein. Sie sind nicht nur für Menschen zu denken, sondern für Maschinen, die Antworten für Menschen generieren.

Inhalte für KI greifbar machen: Schnell handeln, strategisch gewinnen

Der Vorteil: Start-ups können GEO sofort konsequent denken. Während etablierte Unternehmen ihre Systeme umbauen müssen, können sie ihre Website heute schon KI-relevant aufsetzen:

- Strukturierte Daten, semantische Markups und präzise Meta-Daten.

- Modulare Inhalte wie FAQ-Seiten, Listen und Tabellen.

- Content mit Expert*innenwirkung statt oberflächliches „SEO-Geschrei“.

- Schnelle Ladezeiten, mobiles Design und responsives Layout.

- Visuelle Elemente wie Erklärvideos oder Grafiken, die LLMs direkt erfassen können.

GEO – der strategische Vorsprung zur Relevanz

Die Regeln der digitalen Sichtbarkeit werden gerade neu geschrieben, und Start-ups haben jetzt die Möglichkeit, den Leitfaden mitzubestimmen. GEO erlaubt es, nicht nur mitzuspielen, sondern die Spielregeln selbst zu nutzen – für Wachstum, Vertrauen und Reichweite. Junge Unternehmen sollten jetzt in GEO investieren, statt defensiv SEO zu betreiben. Indem sie heute GEO verstehen, können sie morgen in den Antworten der wichtigsten KI-Systeme präsent sein.

Die Autorin Antonia Hertlein unterstützt als Head of SXO bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH Unternehmen dabei, online wirklich sichtbar zu werden.

Auf einen Blick

Vorteile von Generative Engine Optimization (GEO) gegenüber klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO)

- Automatisierte Content-Erstellung: GEO kann schnell und effizient hochwertige Inhalte generieren, während klassische SEO oft auf manuelle Content-Erstellung angewiesen ist.

- Individuelle und kontextbezogene Inhalte: GEO passt Inhalte automatisch an Nutzer*innenanfragen und Suchtrends an, was bei SEO meist manuell erfolgt und damit zeitaufwändig ist.

- Skalierbarkeit: GEO ermöglicht die schnelle Skalierung der Content-Produktion, um größere Zielgruppen zu erreichen, während SEO bei der Content-Erstellung begrenzt ist.

- Zeitersparnis: Automatisierte Prozesse reduzieren den Aufwand für Keyword-Recherche, Content-Optimierung und Aktualisierung im Vergleich zu klassischen Methoden.

- Dynamische Anpassung: GEO kann Inhalte in Echtzeit an Veränderungen im Nutzungsverhalten oder in Suchalgorithmen anpassen, während SEO oft auf statische Strategien setzt.

- Kosteneffizienz: Durch Automatisierung können Kosten für Content-Produktion und -Optimierung gesenkt werden, was bei traditioneller SEO oft mit höherem Personal- und Ressourcenaufwand verbunden ist.

- Innovationsvorsprung: GEO nutzt modernste KI-Technologien, die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, während SEO eher auf bewährte, aber weniger flexible Methoden setzt.

- Bessere Personalisierung: GEO kann personalisierte Inhalte für unterschiedliche Nutzer*innengruppen generieren, was bei klassischer SEO meist nur eingeschränkt möglich ist.

Mögliche Stolpersteine bei der Nutzung von GEO

- Qualitätskontrolle: Automatisch generierte Inhalte können ungenau, unpassend oder minderwertig sein.

- Mangel an Originalität: KI-generierte Inhalte könnten wenig einzigartig sein und sich ähneln.

- Abhängigkeit von Technologie: Weniger Kontrolle über die Inhalte und Anfälligkeit bei technischen Problemen.

- Ethische und rechtliche Fragen: Urheberrecht, Transparenz und ethische Verantwortung können problematisch sein.

- Risiko von Suchmaschinen-Strafen: Schlechte oder Spam-artige Inhalte könnten zu Abstrafungen führen.

- Hohe Anfangsinvestitionen: Implementierung und Feinabstimmung können teuer und zeitaufwändig sein.

- Mangel an menschlicher Note: Inhalte könnten emotional oder kreativ weniger ansprechend sein.

- Schnelle Veränderungen im Algorithmus: Regelmäßige Updates der KI-Modelle sind notwendig, um Schritt zu halten.

SEO-Strategie für TikTok

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie du gezielt mehr Sichtbarkeit und Reichweite via TikTok generieren kannst.

Für Gründer*innen und junge Unternehmen ist Sichtbarkeit entscheidend für den Erfolg. In der digitalen Welt, die von unzähligen Inhalten überflutet wird, reicht es nicht mehr aus, großartige Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Es ist unerlässlich, gefunden zu werden. Während Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Google vielen bereits bekannt ist, verändert sich die Landschaft der Online-Suche rasant.

Eine Plattform, die hier zunehmend an Bedeutung gewinnt und besonders für die Generation Z zur ersten Anlaufstelle für Suchen wird, ist TikTok. Ursprünglich als reine Unterhaltungs-App bekannt, hat sich TikTok in den letzten Jahren zu einer mächtigen Suchmaschine entwickelt. Für Start-ups bietet dies die Chance, die Zielgruppe direkt und organisch zu erreichen. Doch wie funktioniert SEO auf TikTok? Und wie lassen sich diese Mechanismen nutzen, um Inhalte prominenter zu platzieren und Reichweite massiv zu steigern?

Dieser Leitfaden bietet dir umfassende Einblicke und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit einer intelligenten TikTok-SEO-Strategie deine Unternehmensziele zu erreichen.

Was ist TikTok-SEO und warum ist es so wichtig?

Im Kern geht es bei TikTok-SEO darum, Inhalte – insbesondere Videos – so zu optimieren, dass sie in der TikTok-Suche und auf der „Für dich“-Seite (FYP) besser auffindbar sind. Es handelt sich um die Kunst, den TikTok-Algorithmus und die Suchfunktionen der Plattform zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Videos zu erhöhen und die richtigen Nutzer*innen anzusprechen.

Im Gegensatz zur traditionellen Google-SEO, die auf Websites und Textinhalten basiert, konzentriert sich TikTok-SEO auf visuelle Inhalte, gesprochene Keywords und Hashtags innerhalb der App. Dies ist von unschätzbarem Wert für junge Unternehmen:

Direkter Zugang zu jungen Zielgruppen: TikTok ist die Heimat der Gen Z und vieler junger Millennials. Gehören diese zu deiner Zielgruppe, ist TikTok unverzichtbar.

Organisches Wachstumspotenzial: Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ermöglicht es, organische Reichweite zu erzielen, ohne sofort große Summen in TikTok Ads investieren zu müssen. Das ist besonders für Start-ups mit begrenztem Marketingbudget attraktiv.

Steigende Bedeutung als Suchmaschine: Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Informationen, Produktbewertungen, Tutorials und Inspirationen zu suchen.

Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Viele Unternehmen haben TikTok-SEO noch nicht vollständig auf dem Schirm. Wer frühzeitig eine solide Strategie implementiert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Ja, TikTok ist wertvoll für SEO, besonders angesichts der steigenden Nutzung der Plattform als Suchmaschine und der Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Zielgruppe. Mit den richtigen Techniken lässt sich SEO auf TikTok betreiben und können Inhalte optimiert werden.

Warum sich die Art der Suche verändert

Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. Die Plattform bietet visuelle, oft kurzweilige und unterhaltsame Antworten. Ein 60-sekündiges Video, das Schritt für Schritt zeigt, wie ein Rezept funktioniert, ist oft intuitiver und ansprechender als ein langer Blogbeitrag. Dies gilt auch für Anleitungen, Produktdemos und Lifestyle-Tipps.

Für Start-ups bedeutet dies: Potenzielle Kund*innen suchen aktiv nach Angeboten. Wenn Inhalte für diese Suchanfragen optimiert sind, lässt sich Expertise in der Nische positionieren und direkt in den Suchergebnissen der Plattform erscheinen. Es geht nicht mehr nur darum, dass Videos auf der FYP erscheinen, sondern auch darum, dass sie gefunden werden, wenn gezielt danach gesucht wird.

Der Algorithmus entschlüsselt: Wie Videos gefunden werden

Der TikTok-Algorithmus ist das Herzstück der Plattform und entscheidet, welche Videos Nutzer*innen auf ihrer FYP angezeigt werden und welche in den Suchergebnissen erscheinen. Zu verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist der Schlüssel zur Steigerung der Sichtbarkeit. Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, jedem/jeder Nutzer*in personalisierte Inhalte bereitzustellen und berücksichtigt folgende Rankingfaktoren:

User Interactions

Dies ist der wichtigste Faktor. Der Algorithmus lernt aus dem Nutzungsverhalten und hinterfragt:

- Abgeschlossene Wiedergabe (Watch Time): Wird ein Video bis zum Ende angesehen? Es gilt: Langes Wiedergabeverhalten signalisiert hohe Relevanz und Engagement.

- Wiederholte Wiedergabe: Wird ein Video mehrmals angesehen?

- Likes, Kommentare, Shares: Diese liefern direkte Signale für Beliebtheit und Relevanz.

- Folgt ein(e) Nutzer*in dem Profil, nachdem er/sie ein Video gesehen hat?

- Nutzt ein(e) Nutzer*in den Sound oder teilt das Video auf anderen Plattformen?

Video Information

Dies sind Signale, die gesetzt werden können, um dem Algorithmus zu helfen, Inhalte zu verstehen:

- Keywords: Wörter und Phrasen im Videotitel, in den Bildunterschriften (Captions) und im gesprochenen Text (Voiceover).

- Hashtags: Relevante Hashtags helfen, den Kontext der Inhalte zu erfassen.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können Reichweite erhöhen, wenn sie zum Thema passen.

- Visueller Inhalt: Der Algorithmus kann auch den visuellen Inhalt analysieren, um Themen und Objekte zu erkennen.

Device & Account Settings

Diese Faktoren sind weniger direkt beeinflussbar:

- Spracheinstellung des/der Nutzer*in.

- Standort des/der Nutzer*in.

- Gerätetyp.

- Bevorzugte Inhaltskategorien des/der Nutzer*in.

Der TikTok-Algorithmus versucht, eine Balance zwischen Inhalten von Accounts, denen Nutzer*innen folgen, und neuen, potenziell interessanten Inhalten zu finden. Die Aufgabe besteht darin, dem Algorithmus durch optimierte

Videoinformationen und Engagement-Faktoren möglichst viele positive Signale zu geben, damit passende Zielgruppen angesprochen werden – sowohl auf der FYP als auch in den Suchergebnissen. Die Plattform zeigt passende Videos durch die Analyse von Nutzer*innenverhalten und Videoinformationen.

TikTok-SEO-Strategie: Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit

Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Hier sind die wichtigsten Schritte, um Videos für die TikTok-Suche zu optimieren und die Reichweite systematisch zu steigern.

1. Keyword-Recherche: Die Basis der Strategie

Ähnlich wie bei Google-SEO beginnt alles mit der Keyword-Recherche. Auf TikTok unterscheidet sich diese jedoch. Es wird nicht nur nach textbasierten Suchbegriffen, sondern auch nach „Sprach-Keywords“ und Themen gesucht, die die Zielgruppe verwendet:

- Nutzung der Suchleiste: Suche direkt in der TikTok-App nach Keywords, die mit dem Unternehmen oder der Nische zu tun haben. Die Auto-Vervollständigungsfunktion zeigt beliebte und relevante Suchanfragen an. Diese sind wertvoll. Beispiel: Ein Start-up für nachhaltige Mode könnte Begriffe wie „nachhaltige Mode Tipps“ oder „eco-friendly brands“ verwenden.

- Analyse von Top-Videos: Erfolgreiche Videos in der Nische analysieren. Welche Keywords und Hashtags verwenden diese Content Creator in Captions, Titeln und Voiceovers?

- User*in-Intention bedenken: Wonach sucht ein(e) TikTok-Nutzer*in? Anleitung, Inspiration, Produktinformationen oder Unterhaltung? Inhalte sind an diese Intention anzupassen.

- Google Trends und andere Tools: Auch wenn es um TikTok geht, können Google Trends und andere Tools helfen, saisonale oder allgemeine Trendthemen zu identifizieren, die adaptiert werden können.

- Nischenbezug behalten: Wähle wichtige Keywords, die für das Start-up spezifisch sind. Bei Software für Grafikdesigner*innen sollen beispielsweise Keywords angesprochen werden, die diese Zielgruppe betreffen.

2. Optimierung der Videos für die Suche

Mit einer Liste relevanter Keywords geht es darum, diese strategisch in die TikTok-Videos zu integrieren. Das sind die Schlüsselelemente:

- Keywords im Videotitel und in den Captions (das wichtigste Textfeld): Keywords und Long-Tail-Keywords werden natürlich in den ersten Sätzen der Bildunterschrift platziert. Die maximale Zeichenanzahl für Captions ist erhöht, diesen Platz gilt es, sinnvoll zu nutzen. Vermeide Keyword-Stuffing.

- Hashtags richtig nutzen: Hashtags sind essentiell für TikTok. Sie kategorisieren das Video und helfen Nutzer*innen, verwandte Inhalte zu finden.

- Voiceover und Text-Overlay: TikTok transkribiert gesprochene Inhalte. Das bedeutet, dass Keywords im gesprochenen Text erkannt werden. Plane Video-Skripte so, dass wichtige Keywords enthalten sind. Verwende Text-Overlays, um Keywords und Phrasen hervorzuheben.

- Videoinhalte: Der Algorithmus analysiert auch den visuellen Inhalt. Qualitativ hochwertige Videos signalisieren wertvollen Inhalt.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können die Reichweite erhöhen. Wähle Sounds, die zum Videoinhalt passen.

- Geotagging: Nutze bei lokalem Bezug das Geotagging, um den Standort hinzuzufügen.

- Call to Action (CTA): Fordere Zuschauer*innen durch Kommentare oder Fragen zur Interaktion auf. Das erhöht das Engagement.

3. Profil optimieren: Der erste Eindruck zählt

Das TikTok-Profil ist die digitale Visitenkarte und ein wichtiger SEO-Faktor:

- Profilbild und Name: Das Profilbild sollte professionell und wiedererkennbar sein. Der Name sollte relevante Keywords oder den Namen des Start-ups enthalten.

- Bio-Optimierung: Die Bio bietet Platz, um kurz zu beschreiben, wer man ist und welche Vorteile angeboten werden. Beziehe wichtige Keywords ein. Füge einen Link zur Website oder zu anderen Social-Media-Kanälen hinzu, um den Traffic von TikTok auf andere Plattformen zu lenken.

4. Engagement fördern: Der Algorithmus liebt Interaktion

Engagement ist der Treibstoff für den Algorithmus. Je mehr Interaktionen Videos erhalten, desto höher schätzt der Algorithmus die Relevanz der Inhalte ein:

- Interaktion mit der Community: Beantworte Kommentare und baue Fragen in deine Videos oder Captions ein. Dies fördert das Engagement und schafft eine loyale Community.

- Duette und Stitches nutzen: Interagiere mit den Inhalten anderer Creator*innen. Das erhöht die Reichweite, indem auf etablierte Inhalte aufgebaut wird.

- Trends oder Challenges starten: Initiiere eigene Challenges oder Trends, sofern passend. Dies bietet hervorragende Möglichkeiten, nutzer*innengenerierte Inhalte zu fördern.

Profi-SEO-Tipps für maximale Reichweite

Um die TikTok-SEO-Strategie zu verfeinern und das volle Potenzial auszuschöpfen, gibt es weitere Hebel:

Regelmäßigkeit und Konsistenz

Der Algorithmus bevorzugt Accounts, die regelmäßig neue Inhalte posten. Konsistenz signalisiert Engagement und Relevanz. Ein realistischer Veröffentlichungsplan ist hierbei wichtig.

Analyse der Performance

TikTok bietet robuste Analyse-Tools für Business-Accounts. Diese Daten helfen dir bei der kontinuierlichen Optimierung:

- Video-Performance: Welche Videos schneiden am besten ab? Was ist gemeinsam? Keywords, Hashtags, Themen, Formate analysieren.

- Traffic-Quellen: Woher kommen die Zuschauer*innen? Diese Informationen helfen, die SEO-Anstrengungen zu verfeinern.

- Publikumsdaten: Wer sind die Zuschauer*innen? Diese Daten helfen, die Inhalte besser anzupassen. Die Analyse der Daten zeigt, was ankommt, und ermöglicht Anpassungen der zukünftigen TikTok-Inhalte.

- Trends clever nutzen: Verständnis und Adaption aktueller Trends sind entscheidend.

- Identifikation: Achte auf „Trend-Sounds“ und beliebte Hashtags.

Cross-Promotion

Es empfiehlt sich, andere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um die TikTok-Präsenz zu stärken. Dies lenkt „neue Augen“ auf deine Inhalte.

A/B-Testing

Experimentiere mit verschiedenen Videotiteln, Captions oder Hashtag-Kombinationen. A/B-Testing zeigt, was am besten funktioniert.

Qualität vor Quantität

Die Qualität der TikTok-Videos sollte vor deren Quantität gehen. Gut produzierte, informative und unterhaltsame Videos performen besser.

Häufig gestellte Fragen zu TikTok-SEO

Ist SEO für Social Media ein Ding?

Ja! Früher wurde SEO fast ausschließlich mit Google und Websites in Verbindung gebracht. Doch Social Media, allen voran TikTok, wird zunehmend zur Suchmaschine, womit „Social- Media-SEO“ immer relevanter wird. Inhalte müssen auf jeder Plattform für deren interne Suchfunktionen und Algorithmen optimiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Google-SEO und TikTok-SEO?

Beide zielen darauf ab, Sichtbarkeit zu steigern, jedoch gibt es Unterschiede:

- Inhaltsformat: Google-SEO fokussiert auf Text, Bilder und traditionelle Webseiten. TikTok-SEO dreht sich um kurze, vertikale Videos und gesprochene Inhalte.

- Suchintention: Auf Google werden oft detaillierte Informationen gesucht, auf TikTok visuelle Anleitungen oder schnelle Produkt-Demos.

- Algorithmusfaktoren: Google bewertet Backlinks, während TikTok die Wiedergabezeit, Interaktion und Video-Informationen berücksichtigt.

Wie lange dauert es, bis TikTok-SEO Ergebnisse zeigt?

Im Vergleich zu Google-SEO können auf TikTok oft schneller erste Ergebnisse gesehen werden, da die Plattform darauf ausgelegt ist, neuen Inhalten schnell eine Chance zu geben. Kontinuität und Analyse sind jedoch entscheidend. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis eine signifikante Steigerung der Sichtbarkeit erreicht wird.

Fazit: Eine Chance für Start-ups

TikTok-SEO ist eine essenzielle Strategie für Start-ups, die in der heutigen digitalen Landschaft erfolgreich sein wollen. Durch systematische Optimierung der TikTok-Videos und des Profils für die interne Suche und den Algorithmus lässt sich die Sichtbarkeit und Reichweite steigern, oft ohne großen Budgeteinsatz.

Der Autor Julian Strote ist Geschäftsführer der auf Digital-Marketing-Strategien spezialisierten rankeffect digital GmbH aus München.

O’zapft is – aber strategisch!

Start-up-Business-Guide fürs Oktoberfest: So gelingt auf der Wiesn der Spagat zwischen Maß und Meeting sowie zwischen Festzeltstimmung und professionellem Austausch.

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft und über den Biertischen klirren die ersten Maßkrüge. Zwischen Dirndl und Lederhose, Brezn und Hendl zeigt sich jedes Jahr ein faszinierender Kontrast: Während viele Wiesn-Besucher*innen vor allem wegen der Gaudi kommen, verwandeln immer mehr Unternehmen das Oktoberfest in eine Bühne für Begegnungen, Gespräche und Geschäftsanbahnungen.

Am Abend des 23. September findet man beispielsweise das Münchner Start-up Embat gemeinsam mit ausgewählten Partner*innen und Kund*innen im Bräurosl-Zelt. Wo an den Wochenenden der Fokus klar auf Feiern liegt, entstehen von Montag bis Donnerstag Räume für Business-Meetings und Networking. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Maß und Meeting, zwischen Festzeltstimmung und professionellem Austausch?

10 Tipps, wie das Business-Meeting auf der Wiesn zum Erfolg für dein Start-up wird

- Jedes Zelt hat seine ganz eigene Stimmung. Die Bräurosl ist lebendig, fröhlich und gleichzeitig traditionell. Das ist ein guter Rahmen, um Gastfreundschaft zu zeigen und trotzdem professionell zu bleiben.

- Ein später Nachmittag oder Abend – Embat startet ab 16.45 Uhr – passt am besten. So können geschäftliche Gespräche früh beginnen, bevor der Abend in ein gemeinsames, lockeres Beisammensein übergeht.

- Ein kleiner Tisch mit rund zehn Plätzen sorgt für intensive Gespräche statt oberflächlichem Networking.

- Eine gute Mischung aus Team-Mitgliedern und externen Gästen (zum Beispiel potenzielle Kund*innen, Partner*innen und bestehende Kontakte) hält Gespräche natürlich und verhindert, dass es zu „sales-lastig“ wirkt.

- Wiesn-Tische sind knapp – sehr knapp. Frühzeitig buchen!

- Wer Einladungen rechtzeitig verschickt und mit einer persönlichen Note versieht, macht den Unterschied.

- Das Oktoberfest ist ein einzigartiges Erlebnis. Besonders internationale Gäste schätzen die authentische bayerische Tradition. Um einen Kulturschock zu vermeiden und vor allem internationalen Gästen Sicherheit zu geben, kann ein kurzes Briefing nicht schaden, das der Einladung beigefügt ist. Inhalt: Was ziehe ich an? Was darf ich mit ins Zelt nehmen? Gibt es Sicherheitskontrollen?

- Beginnt mit relevanten „Business”-Gesprächen, aber lasst genug Raum für den „Fun Factor” – unterschätzt nicht die verbindende Wirkung von gemeinsamem Lachen, Singen und dem Anstoßen mit der Maß.

- Eine Dankesnachricht, ein geteiltes Foto oder ein LinkedIn-Post (nach vorheriger Zustimmung) transportieren die positive Energie in die nächste Begegnung.

- Auch ans eigene Team denken: Solche Events fördern nicht nur Networking, sondern auch den Teamgeist und hinterlassen bleibende gemeinsame Erinnerungen.

Warum die Bräurosl zu Embats Positionierung passt

Die Bräurosl gehört zu den klassischen Oktoberfestzelten, tief in der bayerischen Kultur verwurzelt, gleichzeitig bekannt für ihre offene, lebhafte Atmosphäre. Das spiegelt Embats Kombination aus Innovation und lokaler Verankerung wider. Im Vergleich zu exklusiveren oder rein VIP-orientierten Zelten schafft dies die richtige Mischung aus Professionalität und Spaß – so fällt es Gästen leichter, ins Gespräch zu kommen, sich wohlzufühlen und authentisch zu connecten. Gleichzeitig ist es einfach ein unvergessliches Erlebnis: Musik, Tradition und Atmosphäre sorgen dafür, dass Gäste mit bleibenden Eindrücken nach Hause gehen – ein perfekter Hintergrund für erfolgreiches Networking.

Der Autor David Vortmeyer ist Country Manager DACH bei Embat, das es Finance-Teams in mittleren und großen Unternehmen ermöglicht, sämtliche Aspekte des Treasury- und Accounting-Managements in Echtzeit zu verwalten.

Warum Entrepreneurial Marketing am Küchentisch beginnt

Viele Gründer*innen sehen in Marketing nur die Werbetätigkeit, aber nicht die strategischen Vorteile eines ganzheitlichen Ansatzes. Warum das ein fundamentaler Denkfehler ist und wie du von Anfang an bewusst gegensteuerst, erfährst du hier.

Insbesondere in der Start-up-Welt stehen Produkt und Finanzierung im Vordergrund, Marketing wird als (noch) nicht nötig eingestuft. Das wird problematisch, wenn Gründer*Innen, vor allem von Tech-Start-ups, in der Euphorie des Anfangs Marktpotenziale über- oder die Erklärungsbedürftigkeit des Produkts unterschätzen. Marketing ist jedoch weit mehr als Werbung und sollte im Gründungskontext eine essenzielle Rolle spielen. Wer ein paar Kniffe kennt und diese bewusst in die Arbeitswoche integriert, baut von Anfang an ein sicheres Verständnis für das Marktumfeld und Kund*innenwünsche auf und erhält wertvolle Informationen für die strategische Ausrichtung.

Die 4P des Marketing-Mix zeigen, wie vielfältig Marketing ist:

- Product/Produkt: Gutes Marketing ermöglicht eine genaue Kenntnis von Kundenanforderungen, Konkurrenzprodukten und sorgt für Differenzierung.

- Price/Preis: Es erleichtert die Einschätzung, welchen Preis die Zielgruppe zu zahlen bereit ist und welche Erwartungen der Markt stellt.

- Place/Distribution: Es vereinfacht die Wahl der relevanten Kanäle, auf denen man Kunden erreicht.

- Promotion/Kommunikation: Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die Definition von effektiven Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu gewinnen.

Man kann das beste Produkt entwickeln – wenn niemand davon erfährt, wird es sich nicht verkaufen.

Gerade für Gründer*innen sind diese Themen essenziell und sollten denselben Stellenwert einnehmen wie eine fundierte Produktentwicklung und die zur Umsetzung nötige Finanzierung. Wie kannst Du das also sinnvoll angehen? Marketing ist ein funktional sehr diverses Feld: Strategie, Produktmarketing, Branding, PR, Social Media, Performance Marketing, um nur einige zu nennen – und auch innerhalb dieser Disziplinen ist ein hoher Spezialisierungsgrad üblich. Wo schon Marketers dazu neigen, sich in einem Themenkomplex zu spezialisieren, ist es Gründer*innen unmöglich, alle diese Felder selbst abzudecken. Das Bewusstsein für die Relevanz ist jedoch der erste Schritt.

Marktkenntnis: Fakten vor Annahmen

Den Begriff Zielmarkt assoziieren viele vor allem mit Kund*innen. Tatsächlich gehören auch Konkurrent*innen, Lieferant*innen, Partner*innen und regulatorische Faktoren dazu. Es reicht nicht, den Zielmarkt nur geografisch und demografisch zu definieren. Eine umfassende Marktanalyse gleich zu Beginn schafft Klarheit über Hürden, Wettbewerb und Anzahl möglicher Kunden, deren Kaufkraft oder Sättigung. Diese Daten helfen bei Umsatzprognosen und Preisfindung.

Gerade bei innovativen Start-ups kann die Zielmarktbestimmung anfangs schwierig sein. Wenn noch keine Gespräche mit potentiellen Kund*innen geführt wurden, kann es zu Fehleinschätzungen des Produktpotenzials kommen. Zeiten gesamtwirtschaftlich starker Entwicklungen verleiten außerdem dazu, die positive Marktlage ohne kritischen Blick auf das eigene Vorhaben zu übertragen und zu optimistische unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

Empfehlung: Eine detaillierte Analyse von Marktvolumen und -potenzialen steht am Anfang. Hierbei sollte die Datenbasis nicht älter als 12 bis 18 Monate sein.

Achtung: KI-generierte Marktanalysen sind oft zu optimistisch. Daher: Kund*innenfeedback einholen, Worst-Case-Szenarien durchspielen und Puffer einbauen, damit Dein Vorhaben von möglichst realistischen Daten gestützt ist.

Auch bei der Zielgruppendefinition solltest du dich nicht zu einer zu optimistischen Einschätzung bzgl. Anzahl, Wünschen und Kaufverhalten hinreißen lassen, sondern realistische Einschätzungen treffen. Beginne mit Annahmen zu Alter, Geschlecht, Einkommen, Ausbildung, Herkunft und Kultur. Anschließend kannst du mit dieser Gruppe in Kontakt treten, um psychografische Merkmale wie Werte, Interessen, Medienverhalten, Preissensibilität, Ängste oder Ziele zu erfassen. Diese Informationen sind nötig, um den Produkt-Markt-Fit zu klären, das Produkt bei Bedarf anzupassen und passende Marketingkanäle zu wählen.

Empfehlung: Schon früh Annahmen zur erwarteten Zielgruppe treffen und diese mit realen Erkenntnissen gegenchecken, Feedback einholen, die Annahmen validieren und die Produktentwicklung oder Marketingstrategie anpassen.

Achtung: Auch und gerade negatives Feedback ist sehr wertvoll. Ehrliche Meinungen helfen beim Erkennen von Lücken oder blinden Flecken.

Die Beschäftigung mit Wettbewerber*innen ist ebenso wichtig. Gründer*innen überschätzen in der Anfangseuphorie oft die Innovationskraft des Produkts oder ignorieren vorhandene Konkurrenz. Ohne Wettbewerbsanalyse verfehlt das Produkt womöglich den Markt oder trifft gar keine Marktlücke.

Empfehlung: Je klarer die Produktidee, desto früher kann man mit Wettbewerbsanalysen starten. Wer ist bereits aktiv? Wie wird das Konkurrenzprodukt angenommen? Wie tritt das Unternehmen auf?

Diese Informationen helfen nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei der Positionierung. Neben Alleinstellungsmerkmalen im Produkt sind auch Design, Sprache, Stil und Werte wichtig, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Gerade wenn viele einander ähnliche Wettbewerber bekannt sind, kann ein bewusst gewählter Kontrast Wiedererkennung und Abgrenzung schaffen – sollte aber zur Zielgruppe und zur Markenidentität passen.

Storytelling: Pitchtraining am Küchentisch

Wenn die Nische im Markt definiert ist, braucht es eine Story. Jede Gründungsidee trägt eine einzigartige Geschichte in sich, die Du als Basis für Branding und Kommunikation nutzen kannst. Wer erst beim Verkaufsstart damit beginnt, ist zu spät dran.

Storytelling beginnt am Küchentisch, wenn du Familie oder Freunden von deiner Idee erzählst. Diese Gespräche sind erste Pitches und damit Trainingsgelegenheiten, um die deine Story zu verfeinern und Feedback einzuholen. So findest du die Sicherheit für einen selbstbewussten Auftritt, wenn es das erste Mal wirklich zählt: bei Banken und Kreditgebern, potenziellen Investor*innen, Kund*innen oder auf der Bühne.

Die Story entwickelt sich selten über Nacht. Aber mit ein paar Leitfragen kommst du ihr schrittweise näher. Beginne mit der Ausgangslage.

Bietest Du ein neues Produkt oder betrittst Du einen neuen Markt? Welche Probleme löst Dein Produkt und welche Vorteile bietet es?

Mit einer Neuheit hast Du mehr gestalterische Freiheit. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil der Markt noch keine Erwartungen hat und es keinerlei Leitlinien gibt. Andererseits bietet sich damit die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Markt bereits von Vorgängern beeinflusst wurde.

Bringst Du ein weiteres Produkt in einen bestehenden Markt?

Hier kommt es vor allem auf deine Nische im Marktgefüge an. Was unterscheidet Dein Produkt von den anderen? Was macht des besser als die Konkurrenzprodukte?

Sobald der Ausgangspunkt klar ist, gleichen die weiteren Schritte der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch: Was ist die Story hinter dem Produkt? Wie kam es zu der Idee, bzw. was treibt dich an? Was ist der rote Faden, mit dem du die Zielgruppe treffsicher ansprichst?

Drei Beispiele, um Deine Story zu erzählen

- Gründer*innen als Marke: Positionierung als Thought Leader für ein bestimmtes Thema oder "Building in Public" sind ideal für erklärungsbedürftige Produkte. So kann man innerhalb des Gründungsprozesses immer wieder Informationen zum Produkt zu teilen und den Markt damit auf den Launch vorbereiten.

- Problemzentrierte Story: Die Geschichte beginnt mit einer gesellschaftlichen, alltäglichen oder ganz spezifischen Herausforderung der Zielgruppe und positioniert das Produkt als Lösung. Das funktioniert besonders gut, wenn lange Vorlaufzeiten notwendig sind, ist aber eher ungeeignet bei sensiblen Technologien mit Patentschutzbedarf.

- Fiktive Persona: Eine Figur steht sinnbildlich für die Zielgruppe (z.B. Smilla von IKEA). Diese Figur bildet über einige Monate einen Teil der Kommunikationsaktivitäten und positioniert das Produkt als Teil des alltäglichen Lebens der Zielgruppe.

Es gibt für deine Story kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass sie hängen bleibt, dass herausarbeitest, was Dein Produkt einzigartig macht, und, dass du dich damit so wohlfühlst, dass du sie natürlich und authentisch erzählen kannst.

Fazit: Erst verstehen, dann vermarkten

Marketing ist kein Verpacken eines fertigen Produkts, sondern Teil der Produktentwicklung. Trotz seiner Vielseitigkeit muss es aber nicht kompliziert sein. Es braucht Fokus und einen festen Platz im Gründungsprozess, zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster pro Woche. Wer sich dabei frühzeitig die richtigen Fragen stellt, legt den Grundstein für wirksames Handeln:

- Analysen bringen Klarheit über Markt, Zielgruppe und mögliche Stolpersteine.

- Die richtige Positionierung im Marktgeschehen grenzt von der Konkurrenz ab und schafft eine Orientierungshilfe.

- Die eigene Geschichte klar haben und gezielt kommunizieren, damit Kund*innen sich langfristig an das Produkt erinnern.

Wenn du diese Schritte befolgst, baust du von Anfang an ein Marketing auf, das ins Schwarze trifft und nicht nur laut ist.

Die Autorin Kaya Schramm ist Marketingleiterin bei einem Transport- und Logistikunternehmen und gibt freiberuflich Workshops zu „Entrepreneurial Marketing“ an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Neben ihrer Leidenschaft für Marketing, Kommunikation und die zugehörigen Prozesse beschäftigt sie sich besonders gern mit Themen rund um die Startup-Welt.

Brand meets Performance

Brigitte Streibich, Gründerin der Boutique-Agentur CONTEGY., erklärt im Interview, warum sich Brand und Performance perfekt ergänzen – und wie eine ganzheitliche Content-Strategie beide Zielsetzungen vereint.

Du hast viel Erfahrung mit B2B- und Tech-Start-ups. Was ist da State-of-the-Art in Sachen Marketing?

Viele Start-ups schwören auf Performance Marketing, weil sie damit ganz einfach die Ergebnisse ihrer Strategien und Kampagnen messen können. Gerade bei jungen Tech-Unternehmen ist eine gewisse Affinität für datengetriebene Ansätze da. Dank digitaler Kommunikationskanäle und Big Data Analytics sehen Marketingverantwortliche in Echtzeit, welche Formate bei ihrer Zielgruppe gut ankommen. Deshalb jagen sie Kennzahlen wie Reichweite, Cost-per-Click (CPC), Click-Through-Rate (CTR) und Return on Advertising Spend (ROAS) hinterher. Diese Transparenz ist ein riesiger Vorteil, weil Start-ups so schnell auf Veränderungen am Markt reagieren und ihre Strategien anpassen können. Das ist besonders wichtig für VC-finanzierte Start-ups, die oft unter großem Druck stehen und sofort messbare Erfolge zeigen müssen, um Investoren zu überzeugen und ihr Geschäftsmodell zu skalieren.

Spielt Brand Marketing dann überhaupt schon eine Rolle für Start-ups?

Vor allem im B2B-Umfeld wird das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Viele denken immer noch, dass Branding nur aus Logo, Schrift und Farben besteht. Doch Brand Marketing ist so viel mehr: Es geht um die Markenidentität, den Markenkern und Werte – und auch darum, eine konsistente Marke mit Wiedererkennungswert aufzubauen. Gerade bei komplexen und erklärungsbedürftigen Themen sind eine klare Kommunikation und das Vertrauen der Kunden entscheidend. Natürlich ist es verständlich, dass Start-ups anfangs ihre Zeit und ihr Geld in Performance Marketing stecken, um erste Erfolge zu erzielen und Ideen zu testen. Aber spätestens, wenn das Produkt entwickelt und die ersten Kunden da sind, sollte man anfangen, sich um die Marke zu kümmern.

Heißt das, man muss sich irgendwann zwischen Performance und Brand Marketing entscheiden?

Nicht unbedingt. Brand und Performance stehen eigentlich gar nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich perfekt. Unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten hat gezeigt, dass B2B-Start-ups beides brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Wie lassen sich Performance und Brand Marketing miteinander verheiraten?

Content! Hochwertiger Content trägt dazu bei, dass die KPIs im Performance Marketing erreicht werden und stärkt gleichzeitig die emotionale Bindung sowie den Wiedererkennungswert der Marke. Mit einer durchdachten Content-Strategie können Start-ups sowohl kurzfristige Erfolge einfahren als auch langfristig eine starke und vertrauenswürdige Marke aufbauen. Es geht darum, Inhalte zu schaffen, die sofort ansprechen und die Conversion fördern, gleichzeitig aber die Markenwerte klar rüberbringen.

Welche typischen Fehler beobachtest du bei Start-ups im Bereich Content Marketing?

Viele Start-ups arbeiten nach einem MVP-Ansatz: Sie konzentrieren sich auf schnelle, messbare Ergebnisse und produzieren deshalb Content, der für erste Tests genügt, aber qualitativ nur mittelmäßig ist. Diese Herangehensweise mag bei der Produktentwicklung helfen, würde ich beim Content aber nicht empfehlen. Zum einen wirkt sich schlechter Content negativ auf die Performance aus. Zum anderen zahlt alles, was produziert und kommuniziert wird, auf die Wahrnehmung der Marke ein. Das heißt ganz konkret: Wenn ich mein Produkt als Quality Leader am Markt positionieren möchte, kann ich nicht schlechten oder sogar fehlerhaften Content ausspielen – das ist kontraproduktiv.

Was macht eine gute Content-Strategie aus?

Da sind zum einen die Basics – Klarheit und Konsistenz im Messaging, die Balance zwischen kurz- und langfristigen Zielen sowie eine Ausrichtung an den übergeordneten Unternehmenszielen. Wichtig ist aber vor allem, Storytelling und Messbarkeit im Content Marketing richtig zusammenzubringen. Ein Beispiel dafür ist das B2B-Scale-up remberg. Dort arbeitet das Marketingteam eng mit dem Vertrieb zusammen und produziert hochwertigen Content für jede Phase des Sales Funnels – Blogartikel, Whitepaper, eBooks und Customer Success Stories. Mit strategischem Storytelling vermitteln die Assets das Potenzial der komplexen, KI-basierten Plattform und unterstützen damit direkt den Vertrieb dabei, seine Umsatzziele zu erreichen. Die Ergebnisse misst das Team mit klaren Performance-KPIs. Das hilft ihnen, ihre Strategie ständig zu verbessern: Was gut funktioniert, wird skaliert, weniger effektive Maßnahmen werden optimiert.

Wie bringt man dann die Marke ins Spiel?

Ein Beispiel dafür ist PIONIX, ein Start-up, das auf Basis von Open Source ein Betriebssystem für E-Ladestationen entwickelt. Schon in einer frühen Wachstumsphase hat sich das Gründungsteam entschieden, an seiner Markenstrategie zu arbeiten. Nach einer intensiven Assessment-Phase wurden Brand Core, Framework und Manifesto entwickelt. Gerade läuft ein großer Brand Relaunch mit einer 360°-Kampagne, einem überarbeiteten Corporate Design, einer neuen Website und neuen Brand Assets.

Damit die Markenkommunikation nicht stillsteht, werden im Rahmen einer ganzheitlichen Content-Strategie schon jetzt Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine PR-Kampagne, Whitepaper und Blogartikel. Sie stärken Stück für Stück die Wahrnehmung der Marke und unterstützen das langfristige Branding.

Was können wir aus den Erfolgsbeispielen lernen?

Die Beispiele von remberg und PIONIX zeigen, dass eine gut durchdachte Content-Strategie sowohl Performance-Marketing-Ziele als auch Branding-Ziele erfolgreich verbindet. Die Start-ups könnten unterschiedlicher nicht sein und verfolgen völlig verschiedene Marketingstrategien. Aber sie setzen beide auf strategisches Storytelling mit hochwertigem Content. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, eine klare Markenidentität zu entwickeln und diese durchgehend zu kommunizieren, während man die Wirksamkeit der Maßnahmen ständig misst und sie entsprechend optimiert. Ganzheitliches Content Marketing wird zum Erfolgsfaktor für Start-ups, um ihre Marketingziele zu erreichen und sich im Wettbewerb zu behaupten.

Das klingt nach viel Aufwand und großen Budgets.

Start-ups können definitiv auch ohne große Budgets viel erreichen. Es kommt darauf an, gezielt und strategisch vorzugehen – dann sind auch organische Maßnahmen wirkungsvoll. Hochwertiger Content, der genau auf die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe abgestimmt ist, lässt sich auch mit begrenzten Mitteln erstellen. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Meine Empfehlung: Qualität statt Quantität!

Brigitte, danke für deine Insights

Influencer-Marketing am Scheideweg

Warum ein Paradigmenwechsel im Influencer-Marketing vonnöten ist und welche Rolle hierbei der INFOencing-Trend spielen kann.

Laut einer ARD/ZDF-Online-Studie von 2023 nutzt rund die Hälfte der Menschen in Deutschland wöchentlich und gut ein Drittel täglich soziale Medien. Dabei hat Instagram mittlerweile Facebook als meistgenutzte Plattform abgelöst. Kein Wunder also, dass Unternehmen seit Jahren einen Großteil ihres Marketingbudgets in Influencer-Marketing auf Social Media investieren. Auch wenn die Influencer-Marketing-Branche in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt hat und zu einem festen Bestandteil moderner Marketingstrategien geworden ist, befindet sie sich gerade an einem Scheideweg.

Einerseits gibt es zahlreiche erfolgreiche Beispiele für langfristige, authentische Partnerschaften zwischen Marken und Influencer*innen. Andererseits sieht man nach wie vor viele einmalige Kooperationen, die kaum nachhaltig sind und oft nur auf schnelle Reichweite abzielen. Diese „One-Off“-Kampagnen sind immer weniger effektiv, da Konsument*innen zunehmend nach echten Geschichten, nachhaltigem Mehrwert und langfristigen Beziehungen suchen. Marken müssen sich daher neu orientieren und ihren Fokus von bloßer Reichweite und Popularität auf langfristiges Vertrauen und echte Relevanz legen. Doch was macht Influencer-Marketing so erfolgreich – und warum braucht es einen Paradigmenwechsel?

Was macht Influencer-Marketing so wirkungsvoll?

Influencer*innen besitzen die Fähigkeit, eine persönliche und authentische Brücke zwischen Marken und Konsument*innen zu schlagen. Ihr Erfolg ist nicht allein von der Anzahl an Follower*innen abhängig, sondern basiert auch auf dem Vertrauen ihrer Community. Menschen folgen Influencer*innen, weil sie sich mit ihnen identifizieren, ihre Ansichten teilen oder ihren Lebensstil bewundern und sich unterhalten oder auch informiert fühlen. Vertrauen ist dabei ein entscheidender Faktor, der Influencer*innen hilft, eine glaubwürdige Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufzubauen – und genau darauf sind Marken angewiesen, um bei ihren Konsument*innen als authentisch wahrgenommen zu werden.

Ein weiterer Faktor für den Erfolg ist die emotionale Bindung zwischen Influencer*innen und ihren Follower*innen. Empfehlen Influencer*innen ein Produkt, wirkt dies oft wie eine persönliche Empfehlung, ähnlich einem Rat von Bekannten. Diese Nähe und Authentizität verleihen den Botschaften mehr Glaubwürdigkeit als herkömmliche Werbeanzeigen.

Die Vorteile von Influencer-Marketing für Unternehmen

- Vertrauen und Glaubwürdigkeit: Influencer*innen, die das Vertrauen ihrer Community genießen, können das direkt auf die beworbenen Marken und Unternehmen übertragen. Das ist heute, da Konsument*innen klassische Werbung zunehmend hinterfragen, wichtiger denn je.

- Gezielte Ansprache: Influencer*innen ermöglichen es Unternehmen, eine spezifische Audience gezielt anzusprechen. Nicht nur die Follower*innenzahl ist dabei entscheidend, sondern die Qualität und Loyalität der Community. Besonders Influencer*innen mit starkem Engagement in Nischen bieten häufig eine treue und empfängliche Zielgruppe.

- Content Creation: Influencer*innen sind nicht nur Botschafter*innen, sondern auch kreative Content-Creators. Unternehmen profitieren von hochwertigen, authentischen Inhalten, die sie sonst in dieser Form nur mit viel Aufwand selbst produzieren müssen.

Doch genau hier liegt auch die Herausforderung: Das bisherige Erfolgsmodell stößt an seine Grenzen.

Der Spagat zwischen Werbung und Haltung

Für den Erfolg im Influencer-Marketing wird es immer entscheidender, wie gut die Balance zwischen Haltung und kommerziellen Inhalten gehalten wird. Konsument*innen wollen nicht nur wissen, was beworben wird, sondern auch, ob die Werte der Influencer*innen und der Marke übereinstimmen. Werbung darf nicht bloß als Verkaufsinstrument wahrgenommen werden, sondern muss zu den Überzeugungen des/der Influencer*in passen.

Hier spielt Authentizität eine entscheidende Rolle. Marken und Influencer*innen müssen ehrlich kommunizieren, insbesondere in Bezug auf Werbepartnerschaften. Nur wenn die Zielgruppe das Gefühl hat, dass die Kooperation auf echter Überzeugung basiert, entsteht Vertrauen.

INFOencing: Der nächste große Trend

Die Zukunft des Influencer-Marketings liegt nicht nur in authentischen Empfehlungen und Entertainment, sondern auch in der Wissensvermittlung – dem sogenannten INFOencing. Diese neue Form des Influencings verbindet Information und Werbung, sodass Konsument*innen nicht nur Kaufempfehlungen erhalten, sondern auch wertvolle Inhalte, die ihnen im Alltag helfen, sie inspirieren und auch gesellschaftlich relevante Themen ansprechen.

Genau das ist der Kern von INFOencing, bei dem Influencer*innen gemeinsam mit Marken gesellschaftsrelevante Themen wie Bildung, Gesundheit, Finanzen oder soziale Gerechtigkeit auf Social Media platzieren und mit ihren Communities diskutieren. Das Ziel ist es, die bisher oft stiefmütterlich behandelten Attribute „inform“ und „educate“ im Influencer-Marketing zu stärken und so neue Wege für einen echten Mehrwert zu schaffen. Wir bei Reachbird glauben sehr stark an diesen Ansatz und haben deshalb eine eigene Unit gegründet, die dieses Thema vorantreibt.

Auch Influencer*innen streben danach, ihre Follower*innen nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch ehrlich zu informieren und aufzuklären. Doch wurde das in der Vergangenheit zu wenig beachtet. INFOencing bringt Informations-Substanz ins Influencer-Marketing und geht weit über den reinen Verkauf von Produkten oder die Steigerung der Markenbekanntheit hinaus. Das ist der Weg in die Zukunft des Influencer-Marketings.

Für Unternehmen bedeutet das: Kooperationen müssen tiefgründiger werden. Die Auswahl der richtigen Influencer*innen spielt hier eine zentrale Rolle. Diese sollten nicht nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen, sondern auch echtes (Fach-)Wissen oder Erfahrung im jeweiligen Bereich haben, um als glaubwürdige Quelle wahrgenommen zu werden.

Langfristige Partnerschaften für nachhaltigen Erfolg

Langfristige Partnerschaften bieten die Chance, eine tiefergehende Beziehung aufzubauen, die auf gemeinsamen Werten basiert. Influencer*innen werden so zu Botschafter*innen, die das Vertrauen der Zielgruppe langfristig gewinnen und aufrechterhalten können.

Langfristige Kooperationen signalisieren den Follower*innen außerdem, dass der/die Influencer*in wirklich hinter der Marke steht und sich nicht nur kurzfristig profilieren will. Für Marken bedeutet das, dass sie nicht nur von der Reichweite von Influencer*innen profitieren möchten, sondern auch von dessen/deren Überzeugung.

Risiken und Chancen

Natürlich gibt es Risiken, wenn Unternehmen an veralteten Influencer-Marketing-Strategien festhalten. Wenn Influencer*innen zu häufig Produkte ohne erkennbaren Mehrwert bewerben oder zu viele Kooperationen eingehen, besteht das Risiko, dass ihre Follower*innen das Vertrauen verlieren – auch in die beworbenen Marken.

Darüber hinaus laufen Marken Gefahr, dass sich Konsument*innen von zu viel Werbung übersättigt fühlen. In den sozialen Medien werden wir täglich von Inhalten überflutet und suchen nach echter Orientierung, Geschichten und Mehrwert. Unternehmen, die das nicht erkennen, riskieren, im Werbelärm unterzugehen.

Dennoch überwiegen die Chancen. Eine ehrliche, transparente und langfristige Zusammenarbeit mit den richtigen Influencer*innen stärkt das Vertrauen der Konsument*innen und festigt nachhaltig die Bindung an die Marke oder das Unternehmen.

Fazit

Klar ist: Bloße Reichweite und oberflächliche Produktplatzierungen reichen längst nicht mehr aus, um erfolgreiches Influencer-Marketing zu betreiben. Konsument*innen verlangen nach authentischen, wertvollen Inhalten, die auf Transparenz und Vertrauen basieren. Der Paradigmenwechsel hin zu INFOencing und langfristigen, wertebasierten Partnerschaften ist entscheidend, um in der sich ständig verändernden Marketinglandschaft relevant zu bleiben. Unternehmen, die auf Authentizität, klare Werte und informative Inhalte setzen, sind darüber hinaus langfristig besser positioniert, um sich in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld zu behaupten.

Der Autor Philipp Martin ist CEO von Reachbird, der ersten Influencer-Marketing-Agentur im DACH-Raum.

Trustfactory: mit positiver Presse zum langfristigen Erfolg Ihrer Brand

Ein gutes Produkt ist nur die halbe Miete. Auch ein Online-Auftritt mit Inhalten mit Mehrwert, die Suchmaschinenoptimierung und die Suchmaschinenwerbung sind wichtig für die Steigerung Ihrer Markenbekanntheit. Durch das Webdesign vom Profi, die SEO und Google-Ads-Kampagnen von Trustfactory werden mehr potenzielle Kunden auf Sie aufmerksam.

Start-ups, KMU und Konzerne stehen heute in großer Konkurrenz zu ihren Mitbewerbern. Auch wenn das Internet beinahe grenzenlose Möglichkeiten bietet, schaffen es einige Firmen nicht, ihre Marke bekannt genug zu machen, um ihre Zielgruppe zuverlässig zu erreichen. Die Folge davon sind dann teure Werbemaßnahmen, die unter Umständen nicht einmal zum erhofften Ergebnis führen.

Der Gedanke, dass ein passabler Internetauftritt ausreicht, um sich im Netz von der Menge abzuheben, ist nicht falsch, wird aber häufig nicht zu Ende gedacht. Denn wer in Suchmaschinen nicht gefunden wird, kann nicht erfolgreich potenzielle Kunden auf seine Seite locken. Und ein hohes Ranking erreichen Websites ohne SEO-Maßnahmen und SEA-Kampagnen nicht.

Trustfactory ist eine Agentur, die es Unternehmen ermöglicht, primär die eigene Reichweite zu steigern und so zu größerer Markenbekanntheit zu gelangen. Die Experten bei Trustfactory unterstützen Kunden durch ihr Know-how in den Bereichen Webdesign, SEO und Google Ads. SEO führt langfristig zu hohen Platzierungen in den organischen Suchergebnissen von Google. Google Ads wiederum bieten die Chance, in der bezahlten Suche eine hohe Position zu erzielen.

Damit die SEO und das SEA ihr volles Potenzial entfalten können, empfiehlt sich eine ansprechende und conversionsstarke Website. Durch den ganzheitlichen Ansatz von Trustfactory und der Kombination aus Leistungen im Webdesign, in der SEO und in der Suchmaschinenwerbung erreichen die Kunden des Google-Growth-Partners Trustfactory ihre Unternehmensziele langfristig.

Suchmaschinen als Werbekanal?

Wenn Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen möchten, müssen Sie mehr Menschen erreichen, die Sie von Ihrem Angebot überzeugen können. Doch dies gelingt nur, wenn Sie im Internet nicht unter all den anderen Angeboten untergehen.

Der Internetnutzer klickt in der Regel auf ein Top-Suchergebnis, das Google und Co. ihm nach einer Suchanfrage anzeigt. Das Ziel von Online Shop Betreibern und anderen Website-Inhabern sollte es also sein, auf der Ergebnisseite bei relevanten Suchanfragen so weit nach oben wie möglich zu rutschen. Dies gelingt über die sogenannte Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Websites und Blogs. In der bezahlten Suche führen Google-Ads zu spürbaren Effekten.

Was SEO bedeutet und wie diese Sie voranbringt

Im Rahmen der SEO verändern Sie Ihren Internetauftritt so, dass Suchmaschinen erkennen, für welche Art von Suchanfragen Ihr Angebot interessant ist. Dies kann auf viele Arten passieren, die Sie auch allesamt ausschöpfen sollten. So schaffen Sie Brand-Awareness.

Ein Hauptmerkmal ist das Verwenden einschlägiger Keywords, die zu Ihren Artikeln oder Dienstleistungen passen. Je genauer Sie diese definieren, desto zielgenauer kann die Suchmaschine Ihre Website möglichen Kunden für die Lösung eines Problems anbieten.

Auch Ihre Seitenbeschreibung, den sogenannten Metatitle und die Meta-Description, sollten Sie eindeutig und überzeugend formulieren. So sehen Interessenten schon in der Liste der Suchergebnisse, ob Sie die richtige Antwort auf die Suchanfrage bereithalten.

Vorsprung durch positive Presse

Neben den Keywords ist es aber vor allem der Erfolg Ihrer Website, der Suchmaschinen dazu bewegt, Ihr Business als noch relevanter für bestimmte Suchbegriffe einzustufen. Die Autorität basiert nicht darauf, wie viele Kunden Sie haben oder wie gut Ihr Angebot ist, sondern darauf, ob andere Websites Ihre Site für interessant befinden.

Autorität schaffen Sie durch positive Presse. Trustfactory platziert Sie zu diesem Zweck in renommierten Zeitungen und Co. Dabei greift das Unternehmen auf über 30.000 Medien zurück.

Google und andere Suchmaschinen stufen Websites, die in externen Medienformaten Erwähnung finden, als nutzerrelevant ein. So steigt Ihr Ranking, also Ihr Platz auf der Liste der Suchergebnisse, was die Basis für mehr Besuche und Brand-Awareness ist.

So funktionieren die Presse-Strategien von Trustfactory

Je besser die Websites ranken, die auf Sie und Ihr Angebot verweisen, desto besser ist das für Ihr Unternehmen. Pressebeziehungen zu zwielichtigen Seiten bringen Ihnen also keinen Erfolg.

Aus diesem Grund ist es ratsam, sich einen starken Partner ins Boot zu holen, der viel Ahnung von SEO und Reichweitensteigerung hat. Trustfactory verfügt beispielsweise über ein ganzes Netzwerk an relevanten Medienvertretern. Über 300 Kunden hat das Unternehmen bereits über den Aufbau positiver Presse und weitere Maßnahmen in die Google-Championsleague befördert.

Wer eine gute SEO betreibt, kann also sein Unternehmen ohne teure Werbemaßnahmen im Internet ganz nach vorne bringen, was oft schon ausreicht, um den Unternehmenserfolg nachhaltig anzukurbeln. Aus diesem Grund sollte die Listung Ihres Unternehmens in Beiträgen relevanter Medien im Rahmen der SEO und PR Ihr erster Schritt in Richtung Marketing sein.

PR-Herausforderungen 2025

Wie du mit Beiträgen in der Presse das Vertrauen deiner Zielgruppe leichter gewinnen und nachhaltiger stärken kannst.

Pressearbeit ist bei Gründer*innen ein oftmals unterschätzter Kanal – zu teuer, zu wenig messbar oder einfach zu „oldschool“. Dabei kann Pressearbeit Start-ups und jungen Unternehmen bei einer entscheidenden Herausforderung helfen: das Vertrauen ihrer Zielgruppe zu gewinnen. Das ist heute wichtiger denn je, denn viele Konsument*innen sind zurückhaltender geworden. Einerseits haben Privatpersonen wie Unternehmen durch Inflation, Kriege und andere Krisen weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Andererseits wollen sie einfach genauer wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben und mit wem sie es zu tun haben. Umso wichtiger ist es zu wissen, bei welchen Herausforderungen PR helfen kann, wie du es mit deinem Start-ups leichter in die Presse schaffst und den Effekt deiner PR maximierst.

Bei welchen Herausforderungen kann PR helfen?

Eigene Podcasts, Newsletter, Social Media und Co. haben alle einen großen Vorteil: Unternehmen können zu jeder Zeit mit ihrer Zielgruppe kommunizieren und teilen, was sie gerade für richtig halten. Der Nachteil: Es sind immer die Unternehmen selbst, die über sich sprechen. Das führt dazu, das Inhalte von Unternehmen mit Vorsicht konsumiert werden. Zudem prasselt täglich ein schier endloser Strom an Informationen auf die Konsument*innen ein.

Aus der Masse herausstechen

Anders sieht es bei Beiträgen in der Presse aus: Hier entscheiden die Redaktionen, über wen, in welchem Umfang und in welcher Tonalität sie berichten. Sie selektieren vor, ordnen ein und berichten objektiv über das aktuelle Geschehen. Das macht es schwer, in der Presse zu erscheinen. Start-ups, die es aber schaffen, stechen hervor und heben sich von der Konkurrenz ab.

Als Expert*in wahrgenommen werden

Wie entscheiden Konsument*innen sich bei der wachsenden Anzahl an Anbietenden auf dem Markt? In der Regel wählen sie das Unternehmen aus, das ihr Problem wirklich lösen kann. Pressearbeit ist ideal, um sich als eben diese(r) Expert*in zu positionieren: Eine Einschätzung zu einem aktuellen Sachverhalt oder ein Gastbeitrag in der Presse haben eine ganz andere Wirkung, als dieselbe Information auf den eigenen Kanälen zu teilen.

Das Vertrauen gewinnen

Am Ende geht es bei aller Kommunikation immer um ein Ziel: das Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen. Die Presse fungiert dabei als dritte unabhängige Stimme. Sie wird nicht von den Unternehmen bezahlt, sondern berichtet objektiv. Dieser Social Proof hat eine ähnliche Wirkung wie Bewertungen auf unabhängigen Plattformen. Warum sonst werben so viele Unternehmen mit einer „Bekannt aus“-Spalte auf ihrer Website? Weil es mehr wert ist, wenn andere positiv über einen sprechen, als wenn man es selbst tut.

Wie schaffst du es in die Presse?

Je nach Größe des Mediums erhalten Journalist*innen täglich mehrere hundert E-Mails und Anrufe mit Themenvorschlägen. Nur ein Bruchteil davon schafft es am Ende in die Medien. Wie wecken Start-ups das Interesse der Redaktionen?

Individuell arbeiten