Aktuelle Events

heynanny: Die Work-Life-Heroes

Wie die heynanny-Gründerinnen Julia Kahle und Anja Schneider mit ihrem Employee-Self-Service für Kinderbetreuung und Senior*innenbegleitung zugleich eine völlig neue Kategorie von Corporate-Care-Benefits geschaffen haben.

Work-Life-Balance ist in der heutigen Arbeitswelt ein zentrales Thema. Doch bei der Umsetzung des ausgeglichenen Arbeits- und Berufslebens sind viele Beschäftige im Alltag auf sich allein gestellt. Unternehmen bieten zunehmend mehr Freiheiten wie etwa Home Office an, doch sie erwarten dafür auch eine gewisse Flexibilität von ihren Mitarbeitenden. Besonders für Eltern kleiner Kinder oder für Personen, die Angehörige pflegen, kann das Jonglieren zwischen den Aufgaben eine große Herausforderung sein. Wenn Kindertagesstätten kurzfristig schließen oder Familienmitglieder pflegebedürftig werden, sind die Eltern bzw. Angehörigen auf zuverlässige Betreuung angewiesen. Das öffentliche Angebot ist knapp. In Deutschland herrscht allerorts ein Mangel an Betreuungsmöglichkeiten, Schätzungen zufolge fehlen etwa 400.000 Kita-Plätze und 200.000 Pflegekräfte.

Für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Darum sind Alternativen gefragt. Doch die Suche nach vertrauenswürdigen Nannys und Alltagshelfer*innen gestaltet sich oftmals schwierig. Zudem sind Hilfskräfte kostspielig, und häufig entspricht die Zusammenarbeit nicht den Erwartungen. Die Leidtragenden sind jene Mitarbeitende, die durch ihr familiäres Engagement Nachteile im Job fürchten müssen. Auf der Unternehmensseite setzt langsam ein Umdenken ein. Im hart umkämpften Markt für qualifizierte Fachkräfte investieren Firmen zunehmend in das Wohl ihrer Mitarbeitenden. Sie bieten Zusatzleistungen, um die Mitarbeitendenzufriedenheit zu steigern, die Bindung an das Unternehmen zu stärken und das Unternehmen als attraktiven Arbeitgebenden zu positionieren. Sie erkennen auch, dass berufstätige Eltern flexible und zuverlässige Kinderbetreuungslösungen brauchen, um im Job die volle Leistung erbringen zu können. Doch bislang hatten nur wenige Firmen überzeugende Lösungen im Angebot.

Die Betreuungslücken als Corporate Benefit schließen

Mit heynanny ist im Jahr 2021 ein Start-up aus dem bayrischen Höchstadt auf den Plan getreten, um das zu ändern – mit durschlagendem Erfolg. „Wir bieten Unternehmen eine All-in-One-Plattform, auf der die Mitarbeitenden jederzeit individuelle Betreuungsdienstleistungen buchen können“, sagt Mitgründerin Julia Kahle. Ein wesentlicher Clou ist, dass die Leistungen als Corporate Benefit durch das Unternehmen finanziert werden können. Wenn die Unternehmen die Betreuungsstunden bezuschussen, ist für die Eltern und Angehörigen die Leistung bis zu einer bestimmten Höhe kostenlos. Auf der Firmenseite lassen sich steuerliche Vorzüge geltend machen. Mit heynanny können Mitarbeitende und Unternehmen zudem den geldwerten Vorteil für Betreuungsleistungen nutzen, der ansonsten aufgrund hoher administrativer Hürden häufig verfällt.

Den Zugang zur Plattform erhalten Mitarbeitende über die heynanny-App. Durch den Self-Support-Service lässt sich ein individuelles Betreuungssystem für die jeweiligen Herausforderungen einrichten, etwa für Randzeiten, Schichtzeiten oder etwaige Ausfälle von Betreuungseinrichtungen. Das Unternehmen wiederum kann über das interne HR-Dashboard die Betreuungsstunden ohne zusätzlichen Zeitaufwand bezuschussen. „Die komplette Kommunikation findet online statt, zu 90 Prozent über das Handy“, so Julia.

Individuelle Betreuungsleistungen, hohe Qualität

Die Eltern können direkt nach ihrem Bedarf filtern, zum Beispiel um eine Unterstützung bei den Hausaufgaben zu finden. Dank smarten Filtersystems und Algorithmus werden passende Nannys im Umkreis vorgeschlagen. Aber auch im ländlichen Bereich können dank einer On-demand-Funktion via Anzeige schnell Betreuungsangebote eingeholt werden. „Sein Betreuungsnetzwerk baut man am besten auf, wenn man keinen Notfall und ausreichend Zeit hat, um bis zu drei Nannys kennenzulernen“, so Julia. Dann funktioniert es auch in akuten Fällen. „Die aktuell häufig auftretende Situation, dass der Kindergarten morgens absagt, bekommen wir so sogar abgedeckt.“ Das Leistungsspektrum auf der Plattform ist breit gefächert – von Nannys für das Babysitting, über studentische Alltagshelfer*innen für Senior*innen bis hin zu Pädagog*innen, die Angehörige zum Beispiel beim Umgang mit Demenzkranken unterstützen können, stehen Helfende für fast alle Situationen zur Verfügung.

Heynanny will sich insbesondere von lokalen Agenturen und B2C-Plattformen abgrenzen. Das Team legt großen Wert auf Sicherheit, die Verifizierung der Nutzenden und auf nachhaltiges Matching. Eine wichtige Komponente für das Vertrauen der Nutzenden sei der ausführliche Background Check, so Julia: „Bevor Menschen auf unserer Plattform ihre Dienste anbieten dürfen, prüfen wir sie eingehend.“ Darüber hinaus besteht in jedem Fall die Möglichkeit, unverbindliche Kennenlern-Termine zu buchen, damit beide Seiten sicher sein können, dass sie gut zusammenpassen. „Auch im Notfall hat man so immer seine vertrauten Nannys und ein gutes Gefühl, die Anforderungen sind schließlich sehr individuell.“

Firmen profitieren von Steuerersparnis und höherer Produktivität

Die Unternehmen ziehen aus der Lösung handfeste Vorteile. „Die Steuerersparnis beträgt in Deutschland bis zu 600 Euro pro Mitarbeitenden im Jahr“, so Julia. Auch Krankheits- und Ausfallzeiten sowie die allgemeine psychische Belastung würden spürbar verringert, wodurch wiederum die Produktivität steige. Und nicht zuletzt helfe heynanny, sich im Wettbewerb um die Top-Talente abzuheben, eine familienfreundliche Arbeitskultur zu schaffen und junge Talente für sich zu gewinnen. „Ein typischer Fall ist, dass ein Unternehmen Mitarbeitende nach der Elternzeit schnell wieder im Job haben und ihnen den Wiedereinstieg erleichtern möchte“, so Julia, und dabei könne heynanny optimal unterstützen.

Doch auch die soziale Komponente sei nicht zu unterschätzen, denn fehlender Zugang zu Betreuung könne Ungleichheit verstärken: „Kinder und pflegebedürftige Eltern dürfen nicht zu Nachteilen für die Karriere werden.“ Durch die Bezuschussung seitens des/der Arbeitgebenden kämen auch Menschen mit niedrigeren Lohnniveaus an eine qualitativ hochwertige Betreuung; ebenso könnten diejenigen, die außerhalb der großen Städte in strukturschwächeren Regionen leben, von der Plattform profitieren.

Co-Founderin gesucht und gefunden

Julia und ihre Mitgründerin Anna Schneider bringen zusammen über 25 Jahre Erfahrung im Human-Resources-Bereich mit. „Kennengelernt haben wir uns über die Gründungsidee“, sagt Julia. Die zunehmenden Schwierigkeiten, die Mitarbeitende und Unternehmen in der Kinderbetreuung haben, kannte Julia aus erster Hand – sowohl aus ihrer Führungsrolle im Recruiting eines Konzerns als auch als zweifache Mutter. Während der Corona-Pandemie kam Julias eigene Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht. Sie kündigte ihren Job, um sich voll um ihre Kinder zu kümmern – fest entschlossen, etwas gegen den Betreuungsnotstand zu unternehmen. Als Mitglied im Women Leadership Network PANDA, das Frauen in Führungspositionen eine Plattform für Austausch, gegenseitige Unterstützung und Weiterentwicklung bietet, las sie einen Zweizeiler von Anna: „Sie schrieb, dass sie endlich das Thema Kinderbetreuung ändern möchte und eine Co-Founderin suche.“

Bevor sie als HR Director in die Hotelbranche gewechselt und dort Karriere gemacht hatte, war Anna mehrere Jahre lang Eishockeyprofi gewesen. In Australien, Deutschland und den USA hatte sie zudem regelmäßig als Babysitter gearbeitet. Sie kannte den Markt und seine Unzulänglichkeiten aus der Perspektive der Nanny. „Babysitting ist grundsätzlich ein toller Job, aber Nannys haben es schwierig, gute Familien zu finden, mit denen sie gern zusammenarbeiten“, sagt Julia. Sie vereinbarten ein Videotelefonat und schnell war klar, dass die Chemie stimmt. „Unser erstes Gespräch dauerte fünf Stunden“, erinnert sich Julia. Sie beschlossen zunächst, ein Jahr lang eine Lösung zu entwickeln. Sollte das funktionieren, würden sie weitermachen.

Erfolgreicher Launch während der Pandemie

Der Erfolg kam schneller als erwartet. Nachdem das Konzept stand, begannen Julia und Anna Anfang 2021 zusammen mit einem Freelancer die Web-App zu entwickeln. Zunächst testeten sie nicht mit Unternehmen, sondern mit den Endnutzer*innen. Die Unsicherheit, ob die Lösung angenommen werden würde, und ob sich überhaupt genügend Nannys registrieren würden, war groß. „Die Plattform wollten wir so schnell wie möglich unter realen Bedingungen validieren“, so Julia.

Im März 2021 gründeten Sie ihre GmbH. Von Beginn an promoteten sie ihr Vorhaben und ihren Ansatz auf allen verfügbaren Kanälen, besonders auf LinkedIn. „Wir erhielten unglaublich viel Zuspruch und konnten schnell neue Kontakte knüpfen“, sagt Julia. Über den Zollhof, den Nürnberger Startup-Inkubator, fanden sie in der Anfangsphase viele neue Unterstützer*innen und erhielten wertvollen Input. Die Entwicklung der App übernahm bald eine neue externe Agentur.

Als erster Investor stieg allygatr, ein auf HR-Tech spezialisierter Wagniskapitalgeber aus Berlin, ein. In der Folge investierten auch mehrere Business Angels, einige davon mit einschlägiger Erfahrung wie Dr. Marco Adelt, Co-Founder und Vorstand von CLARK, und Dr. Elke Eller, ehemalige Personalvorständin von VW und TUI. Im Juli 2023 konnte das Team die Seed-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Mio. Euro abschließen.

Alles in Bewegung gesetzt

Damit heynanny von Beginn an funktionieren konnte, mussten genügend Nannys auf die Plattform gebracht werden. „Wir haben unser Netzwerk aktiviert und alles in Bewegung gesetzt“, so Julia, „von den persönlichen Kontakten, über Social-Media-Anzeigen bis hin zu Google Ads.“ Während des Onboardings der ersten Nannys konnte das Team kritische Fehler in der App beheben und entscheidende Verbesserungen umsetzen. In dieser Phase führten Julia und Anna zudem hunderte Background Checks mit Nannys und Alltagshelfer*innen persönlich durch. Für das Team war es ein anstrengender Prozess, der sich im Nachhinein vielfach auszahlen sollte.

Mit 1000 Dienstleistenden ging das Minimum Viable Product im Mai 2022 live, bereits im Oktober starteten die ersten Kund*innen deutschlandweit. Die positive Resonanz war überwältigend. Schon bald kamen Unternehmen von sich aus auf heynanny zu. „Das Interesse ist bis jetzt riesig, denn eine digitale, flexible Betreuungslösung, die auch noch Steuervorteile bietet, gab es bislang nicht“, sagt Julia.

Weiteres Wachstum in der DACH-Region

Auf dem bisherigen Weg erhielt das Team bereits diverse Auszeichnungen, zuletzt den HR Start-up Award Sonderpreis im Rahmen des jährlichen Personalmanagementkongresses in Berlin. Aktuell sind auf der Plattform über 20.000 aktive Nannys gelistet, Tendenz steigend. Im Bereich der Kinderbetreuung sind es überwiegend Frauen, in der Altenpflege ist die Männerquote höher. Unter den Alltagshelfer*innen wiederum sind besonders viele Studierende. „Wir bilden den kompletten Spiegel der Gesellschaft“ ab, sagt Julia. Die Nutzer*innen der App selbst sind nahezu zu 50 Prozent weiblich und zu 50 Prozent männlich. In Deutschland und in Österreich ist heynanny in allen großen Städten und im Umland verfügbar. In den kleineren Städten und in der Fläche funktioniert die On-demand-Anzeigenfunktion.

Das Team umfasst mittlerweile 20 Personen, nicht alle von ihnen hatten vor dem Einstieg bei heynanny Start-up-Erfahrung. „Einige waren Strukturen aus größeren Unternehmen gewohnt und mussten sich bei uns erst zurechtfinden“, sagt Julia. Es sei wichtig, stets lösungsorientiert zu denken, denn nicht immer laufe alles nach Plan. Im Kern eint die Mitarbeitenden von heynanny, dass sie sehr familien- und zukunftsorientierte Menschen sind und die Zukunft der Arbeitswelt aktiv mitgestalten möchten. Zusammen mit ihrem Team wollen die beiden Gründerinnen nun das Wachstum in der DACH-Region vorantreiben.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Gaming & digitale Medien – eine Perspektive für Start-ups?

Diese Voraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer von Start-ups in der Gamingbranche oder der Gestaltung digitaler Medien mitbringen, um erfolgreich zu sein.

Digitale Start-ups verbinden attraktive Zukunftsperspektiven mit einem geringen Startkapital. Für die digitale Generation aktueller Schul- und Universitätsabgänger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg in die Gamingbranche oder die Gestaltung digitaler Medien für die Gründung eines Start-ups ausreichen kann. Solche Perspektiven sind gegeben, die neben ausreichend Kreativität eine fundierte Ausbildung in Computertechnik und Business gleichermaßen voraussetzen.

Indie-Games – eine Perspektive für Entwickler?

Noch vor einigen Jahren war die Gamingbranche als Perspektive für Gründer eher unattraktiv. Die großen, internationalen Studios dominierten die Szene, wobei für Triple-A-Titel längst Tausende von Entwicklern an unterschiedlichen Standorten benötigt wurden. Unter dem Zeit- und Kostengrund vieler Studios sowie der Entlassungswelle der letzten Jahre ist es für immer mehr Developer uninteressant, auf die Anstellung in einem der großen Softwarehäuser zu hoffen.

Die unabhängige Entwicklung von digitalen Medien oder Spielen bleibt jedoch beliebt und kann zur Basis eines Start-ups werden. Immer mehr Gamer wenden sich von den überteuerten, großen Marken der Szene ab und vertrauen auf kleinere Entwickler mit mehr Freiheiten bei der Umsetzung. Selbst die großen Gaming-Plattformen halten regelmäßig eine Auswahl beliebter und neuer Indie-Games für Millionen Nutzer bereit.

Unabhängig von Größe und Art eines Studios bleibt die Gamingbranche international und setzt verschiedene Skills vom Development bis zum erfolgreichen Marketing voraus. Dies alles lässt sich längst in speziell abgestimmten Studiengängen erlernen.

Spielentwicklung der neuesten Generation als Studiengang

Studiengänge wie Games & Immersive Media an der Hochschule Furtwangen erlauben es, einen Bachelor im Gaming-Umfeld zu erlangen und alle relevanten Fähigkeiten für den zukünftigen Berufsweg zu gewinnen. Neben Computer Science und Anwendungen im spielerischen Bereich nehmen Business, Design und Medien als zweiter Bereich einen wesentlichen Stellenwert im Studium ein.

Diese Kombination des bilingualen Studiengangs ergibt Sinn. Schließlich ist nicht jeder kreative Programmierer und Spieleentwickler ein Geschäftsmann, genauso wenig wie Marketer gerne stundenlang mit Quellcode arbeiten. Moderne Studiengänge wie dieser führen beide Welten zusammen und sorgen für eine fundierte Ausbildung, um tiefe Einblicke in beide relevanten Arbeitsfelder zu gewinnen.

Starke Unterstützung für zukünftige Start-ups

Die Hochschule Furtwangen geht mit ihrer Unterstützung weit über den reinen Studiengang hinaus. Bewusst wird angehenden Start-ups unter die Arme gegriffen, die ihre ersten Schritte ins Gaming-Business mit kreativen Spielen und Studienprojekten gehen möchten.

Neben einer umfassenden Beratung auf dem Weg zum eigenen Business werden ein Support für Fördermittel sowie Räumlichkeiten für das gemeinschaftliche Arbeiten an Spielen oder digitalen Medien geboten. Viele Formalitäten und Unsicherheiten, die sich bei Start-ups unabhängig von Branche und Geschäftsfeld ergeben, werden so seitens der Hochschule kompetent und professionell unterstützt.

Für den Einstieg sind Kenntnisse im Gaming-Bereich ideal, die über die reine „Freude am Zocken“ hinausgehen. Kreativität in der Planung und Umsetzung eigener Projekte sollte nachgewiesen werden – anders als die zwingende Notwendigkeit, eine Programmiersprache zu beherrschen.

Sichtbarkeit im digitalen Umfeld entscheidend

Wie bei allen Produkten entscheidet weniger die tatsächliche Qualität, sondern die Sichtbarkeit und eine wirkungsvolle Werbung über Erfolg von Misserfolg von Games. Gerade das Marketing für digitale Produkte ist wegen der hohen Konkurrenz und einer Fülle an Informationen in der digitalen Welt eine immense Herausforderung. Hier eine fachkundige Unterstützung von Anfang an zu erhalten, bewahrt Entwickler und kreative Köpfe davor, grundlegende Fehler zu begehen und frühzeitig den Traum vom Gaming-Job zu begraben.

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Sprung auf Enterprise-Level

Im September 2024 stellte revel8 den ersten Praktikanten ein. Die Kombination der Themen Cybersecurity und KI weckte auch das Interesse von Investor*innen. „Unsere Seed-Finanzierung kam nicht durch klassisches Fundraising zustande, sondern dank einer frühzeitigen Initiative von Merantix Capital, die unsere Vision verstanden und teilten“, so Julius. Anfang 2025 gewann revel8 die ersten Großkund*innen. Heute nutzen Unternehmen wie der FC Bayern, OBI und mehrere DAX-Konzerne die Plattform. Mitunter trainiert revel8 dabei zehntausende Mitarbeitende. „Dass wir unser Angebot innerhalb eines Jahres auf Enterprise-Level gebracht haben, ist für uns ein Riesenerfolg“, sagt Julius.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten rund 20 Profis aus dem Cybersecurity-Umfeld, darunter mehrere ehemalige CISOs, die als Business Angels mit an Bord sind. Ihre Expertise ermöglicht es unter anderem, neue Ideen und Ansätze schnell zu validieren. „Die meisten von ihnen sind nicht nur Sparringspartner, sondern auch finanziell investiert und profitieren so von unserem Wachstum“, erzählt Julius. Im September 2025 schloss revel8 die Seed-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Millionen Euro, angeführt vom Berliner VC Peak Capital. Zudem investierten u.a. Fortino Capital und weitere Business Angels, darunter der Fußballspieler Mario Götze und der CISO von Adidas, Michael Schrank.

Gesucht: Lernwillige Teamplayer

Heute beschäftigt revel8 knapp 30 Mitarbeitende. Bei der Weiterentwicklung des Teams setzen Julius und seine Mitgründer auf lernwillige Talente: „Wir suchen Teamplayer, die klar denken und eigenverantwortlich handeln können – den Rest bringen wir ihnen bei.“ An Bewerbungen mangele es nicht, schließlich komme das Thema Cybersecurity gerade bei jungen Menschen sehr gut an. Doch mit der dynamischen Entwicklung gehen mitunter auch Wachstumsschmerzen einher. „Wir merken das zum Beispiel daran, dass wir nun auch mal unangenehme Gespräche führen müssen.“ Auch die Dauerbelastung, der man sich als Gründer aussetze, sei nicht zu unterschätzen. „Anfangs haben wir monatelang durchgearbeitet, oft bis tief in die Nacht“, so Julius. Für den langfristigen Erfolg sei es jedoch wichtig, für Ausgleich zu sorgen sowie seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten – und dem eigenen Team ein Vorbild zu sein.

Schnelligkeit als Wettbewerbsvorteil

Der Markt für KI-gestützte Security-Trainings und damit auch die Zahl neuer Anbieter*innen wächst schnell. Durch die Konkurrenz sehen sich die Gründer von revel8 bestätigt. „Wir stehen durchaus auch in Kontakt mit anderen Gründern und Wettbewerbern“, so Julius. Eine wichtige Benchmark sei das Unternehmen Adaptive Security aus den USA, das mit 55 Millionen US-Dollar von OpenAI finanziert wurde. Im Tagesgeschäft treffe man jedoch kaum auf andere Start-ups, sondern vielmehr auf etablierte Anbieter*innen wie etwa KnowBe4. „Diese Wettbewerber operieren auf alten Plattformen, sie entwickeln sich langsam und inkrementell“, so Julius. „Wir dagegen können unsere Ideen binnen Stunden validieren und umsetzen.“ Vor dem Hintergrund, dass IT-Abteilungen immer ausgefeiltere Deepfakes und KI-basierte Social-Engineering-Angriffe erkennen und abwehren müssen, sei das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Umzug und neue Produkte

Ab dem kommenden Jahr soll die Plattform vollautomatisiert laufen und auch kleineren Unternehmen sowie Firmen ohne dezidiertes IT-Team dienen. Betriebe wie Notariate oder Arztpraxen seien besonders gefährdet, sagt Julius: „Die Frontdesks öffnen jeden Tag unzählige PDF-Dokumente und beantworten laufend externe Anfragen, da kann ein falscher Klick den gesamten Betrieb lahmlegen.“ Anfang 2026 wird revel8 nach München umziehen, wo Tom und Robert ursprünglich herstammen. Das gesamte Team wird mitkommen. Das ehemalige Flixbus-Office wird der neue Firmensitz. Von hier aus wird die Plattform weiterentwickelt und sollen die neuen Produkte gelauncht werden.

„Aktuell wird uns das Training für externe Kräfte mit Systemzugriff, zum Beispiel Call-Center-Teams, aus der Hand gerissen“, sagt Julius. Das Produkt entstand zunächst als Pilot mit einer globalen Versicherung – heute trifft es einen wunden Punkt vieler Unternehmen. Anfang 2025 wurde zum Beispiel bei Marks & Spencer über ein externes Dienstleisterteam ein Ransomware-Angriff eingeschleust – der Schaden betrug über 300 Millionen britische Pfund. „Darum bleiben wir in Bewegung“, so Julius, „damit Unternehmen auch künftig solche Angriffe erkennen und abwehren können.“

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Happy Homeoffice Club gestartet

Gründerin Caterina Hirt startet ein digitales Netzwerk als kollaborative Kommunikationsplattform für selbständige Mütter im Homeoffice.

Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein neues digitales Angebot für selbständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin. Caterina Hirt ist Unternehmerin, Autorin, systemische Coachin und Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Agenturbackground und über zehn Jahren Erfahrung im Homeoffice weiß die Marketingspezialistin aus erster Hand, welche Chancen – aber auch welche Herausforderungen – dieser Arbeitsalltag birgt.

Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat “, sagt Caterina Hirt.

Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49 Euro (Einführungspreis) enthalten. Interessentinnen können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen.

Jakob Koenen: Mit 18 zum LegalTech-Start-up-Gründer

Die Sovereign AI Betriebs GmbH – 2025 von Jakob Koenen und seinem Vater Prof. Dr. Andreas Koenen mit Sitz in Berlin gegründet – entwickelt spezialisierte KI-Plattformen für die juristische Praxis.

Ein Technologie-begeisterter Abiturient, der schon mit 15 Jahren Jura-Vorlesungen besucht, gründet ein LegalTech-Start-up. Partnerschaftlich an seiner Seite agiert sein Vater, ein renommierter Professor für Baurecht. Das ist das Fundament der Sovereign AI Betriebs GmbH, die in Berlin antritt, das Rechtswissen ganzer Berufs-Generationen in eine juristisch kuratierte KI zu überführen. Herzstück des Unternehmens ist Sovereign Legal AI. Die Plattform bereitet juristische Fragen systematisch, verständlich und nachvollziehbar auf.

„Wir wollen das Recht aus der Blackbox holen“, sagt Jakob Koenen, Gründer und Geschäftsführer der Sovereign AI Betriebs GmbH. „Unsere KI soll kein Ersatz für Anwältinnen und Anwälte sein, sondern ein intelligentes Werkzeug, das Wissen strukturiert, Orientierung gibt und den Zugang zum Recht demokratisiert.“

Rechtspraxis-Know-how, digitalisiert für den Alltag

Die Idee zu Sovereign Legal AI entstand in einem Generationenprojekt. Prof. Dr. Andreas Koenen, Kanzleiinhaber, Fachanwalt und Herausgeber zahlreicher Werke zum Bau- und Architektenrecht, hat über Jahrzehnte beobachtet, wie Rechtswissen in der Praxis verloren geht, weil es zu spät, zu komplex oder zu exklusiv vermittelt wird.

„Das Recht wird beim Bauen oft erst dann herangezogen, wenn es knallt“, sagt Koenen. „Juristinnen und Juristen gelten als Ausputzer, nicht als Geburtshelfer. Sovereign Legal AI will das ändern. "Wir liefern Projektbeteiligten vom Architekten, Planer bis zum Bauherrn einen Kompass, der schon vor Konflikten Orientierung bietet; mit juristisch fundierter Systematik, aber barrierefrei zugänglich“, so Koenen weiter.

Die Wissensbasis der Sovereign Legal AI umfasst unter anderem kommentierte Urteile, systematisch aufbereitete Rechtsinformationen sowie Fachbeiträge von Anwältinnen und Anwälten zu typischen Praxisproblemen. Alle Inhalte sind mit Originalquellen aus Gesetz, Rechtsprechung und Literatur belegt, was den entscheidenden Unterschied zu generativen „Blackbox-Systemen“ markiert.

Neue Plattform für juristische Teilhabe

Sovereign Legal AI entstand in Zusammenarbeit mit den Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei Koenen Bauanwälte. Die künstliche Intelligenz (KI) wurde entlang echter Fallarbeit trainiert und in einer Beta-Phase getestet. Dabei versteht sich die KI als Community-Projekt: Nutzende geben Feedback, benennen Lücken und tragen so zur Weiterentwicklung bei. Auf diese Weise wächst die KI mit der Praxis. Im Wissens-Ökosystem von Sovereign befinden sich auch die Austausch-Plattform Sovereign Community und der stationäre Sovereign Store in Münster. Beide sind Teil derselben Markenfamilie und werden von der Sovereign GmbH betrieben. Partner-, Lizenz- und Servicemodelle finanzieren das Projekt. „Wir schaffen eine KI-Plattform, die juristisches Wissen lebendig hält“, so Jakob Koenen. „Das ist Unternehmensnachfolge im besten Sinne. Das Wissen einer Generation wird nicht vererbt, sondern transformiert.“

Junger Gründer mit Tech-DNA

Dass Jakob Koenen früh Verantwortung übernimmt, überrascht kaum. Mit 11 wollte er bereits eine Web-Agentur gründen, erschuf in diesem Zuge den Digitalauftritt eines Handwerksunternehmens. Mit 15 hat er mit Unterstützung seiner Eltern beantragt, frühzeitig als geschäftsfähig erklärt zu werden und gründete nach der Bewilligung sein erstes Unternehmen. Heute ist er Gründer, App-Entwickler und Geschäftsführer des Berliner LegalTech-Unternehmens. Er arbeitet mit einem Netzwerk aus externen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Fachleuten an der technischen Weiterentwicklung von Sovereign Legal AI. Aktuell suchen er und sein Vater als Herausgeber der Inhalte nach Co-Autor*innen und Partner*innen, die weitere juristische Rechtsbereiche wie Energierecht oder IT-Recht innerhalb der KI für sich erschließen.

Vorsicht vor diesen KI-Versuchungen

Allzu großes Vertrauen in GenAI ist fahrlässig, dennoch prüfen nur rund ein Viertel der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit. Das sind die größten Gefahren und effektivsten Gegenmaßnahmen.

Die Leistung und die Zuverlässigkeit von KI-Assistenten nehmen gefühlt weiter zu. Doch wer in den letzten Wochen intensives Prompting bei ChatGPT, Perplexity und Co. betrieben und die Ergebnisse eingehend analysiert hat, fühlte sich in diesem Gefühl nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Qualität der generierten Antworten lässt neuerdings öfter zu wünschen übrig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zu diesem Phänomen, das sich offenbar auch die Herstellenden nicht so ganz erklären können, aber auch klassische Medien berichten darüber. In Anbetracht der Tatsache, wie abhängig sich viele Menschen im Berufsleben schon heute von GenAI-Tools gemacht haben, ist dieser Trend erschreckend und ernüchternd. Ein blindes Vertrauen in die digitalen Helfer aus der Familie generativer KI birgt zudem großes Schadenspotenzial, etwa dann, wenn sich Ärzt*innen bei der Diagnose auf sie stützen oder Entwickler*innen von der KI vorgeschlagene Frameworks ohne Sicherheitscheck implementieren.

Völliges Vertrauen in GenAI ist also, zurückhaltend formuliert, mindestens gewagt. Die Situation ist ernst und erfordert von GenAI-Anbietenden ein Mindestmaß an Qualitätssicherung – offenbar kein einfaches Unterfangen. Bis dahin ist es wichtig, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in die Falle der folgenden vier Qualitätskiller zu geraten.

1. Halluzinationen

KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. wurde die Aufgabe erteilt, Antworten zu liefern – koste es, was es wolle. Wenn die Wissensbibliothek nicht ausreicht, um komplexe Sachverhalte zu beantworten, fängt generative KI an, sich etwas auszudenken. Die von solchen Halluzinationen ausgehende Gefahr ist bekannt. Umso bedrückender ist die Tatsache, dass laut einer aktuellen Studie nur rund ein Viertel (27 %) der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit prüfen. Das sind zwar immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei gewöhnlichen Inhalten aus dem Internet, wie eine Studie des PR-COM Research Lab belegt, aber noch immer viel zu wenige.

Gegenmaßnahmen: Wer GenAI nutzt, sollte ausnahmslos alle von ihr produzierten Inhalte überprüfen. Dazu sollten User*innen insbesondere die von der KI verwendeten Primärquellen checken oder – wenn möglich – Expert*innen zur Prüfung der Korrektheit der Antworten zurate ziehen.

2. Bias

Die Anbieter*innen aktueller KI-Assistenten haben sehr viel Arbeit in ihre Produkte gesteckt, um den Bias, also die Voreingenommenheit ihrer Modelle auszumerzen und sie zur Vorurteilsfreiheit zu erziehen.

Verlassen sollten sich User*innen auf die moralische und ethische Unantastbarkeit ihrer Modelle dennoch nicht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Produkte großer Hersteller*innen noch rassistische, sexistische oder sonstige ethisch fragwürdige Ansichten vertreten, aber komplett ausgeschlossen ist es eben nicht. Noch relativ hoch ist die Gefahr zudem bei der Nutzung von kostenlosen GenAI-Assistenten oder Nischen-Tools.

Gegenmaßnahmen: Auch im Zusammenhang mit Bias gilt es, die Ergebnisse einer KI-Befragung immer genauestens zu checken und mit geltenden Gesetzen und den vorherrschenden Wertevorstellungen unserer Gesellschaft abzugleichen. Wer dubiose KI-Tools meidet, kann sich zudem viel Ärger ersparen.

3. Content-Kannibalisierung

Immer mehr KI-generierter Content flutet das Internet – die logische Folge der zunehmenden Nutzung von GenAI-Assistenten. Leider trainieren KI-Entwickler*innen ihre Chatbots und deren zugrunde liegende Sprachmodelle unter anderem mit genau diesen Inhalten. Und schlimmer noch: Der exponentiell steigende KI-Inhalt ist darüber hinaus auch der Wissensschatz, auf den die KI für ihre Antworten zurückgreift. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus KI, die sich irgendwann nur noch mit von ihr selbst generierten Inhalten trainiert und auch nur noch von ihr produzierten Content als Basiswissen verwendet. Der Mensch wird aus dieser Gleichung immer weiter herausgekürzt. Die Qualität der Ergebnisse von Anfragen an die KI wird somit zunehmend abnehmen. Hinzu kommt, dass alle User*innen irgendwann die gleichen Ergebnisse abrufen, nutzen und veröffentlichen.

Gegenmaßnahmen: Es ergibt Sinn, hin und wieder auch ohne KI zu agieren und Content zu produzieren, der frei von KI-generierten Inhalten ist und das Qualitätsmerkmal „Made in a human brain“ trägt.

4. Wissensoligopol

Der KI-Markt ist derzeit auf einige wenige Big Player geschrumpft, die sich die enormen Rechenressourcen und Entwicklungskosten für generative KI leisten können. Dadurch entsteht zunehmend ein Wissensoligopol, in dem die großen Anbieter*innen wie OpenAI, Google, Microsoft und DeepSeek zukünftig die Art und Weise bestimmen, welche Informationen überhaupt noch zugänglich sind. Schon jetzt gehen Suchanfragen auf den traditionellen Suchmaschinen deutlich zurück, die Ergebnisse zwar nach Algorithmen ranken, aber selten Treffer komplett ausblenden. Viel restriktiver agieren GenAI-Tools, deren implementierte Filter die freiheitliche Verbreitung von Wissen einzuschränken drohen: Was nicht mit den politischen und moralischen Ideen der Hersteller übereinstimmt, wird automatisch unterdrückt. Das erinnert ein wenig an das Wahrheitsministerium aus Orwells „1984“.

Gegenmaßnahmen: Es ist wichtig, dass Unternehmen und offizielle Stellen auch unabhängige Projekte fördern und deren Nutzer*innen- sowie Supporter*innen-Basis wächst. Gleichzeitig sollten User*innen es dringend verinnerlichen, dass KI- Assistenten nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Das Nutzen möglichst vieler Quellen, um das eigene Wissen aufzubauen, ist immer besser als ein vermeintlicher „Single Point of Truth“.

Fazit

Wir sind noch lange nicht so weit, dass ein blindes Vertrauen in generative KI zu rechtfertigen ist. Es ist zwar logisch, dass wir eine vermeintlich arbeitserleichternde Technologie erst einmal ungern hinterfragen – doch dieser Bequemlichkeit wohnt, je nach Einsatzzweck, ein erhebliches Schadenspotenzial inne. Zum jetzigen Zeitpunkt lautet also die Maxime, restlos jede von GenAI generierte Antwort genauestens auf den Prüfstand zu stellen.

Der Autor Alain Blaes ist CEO der Münchner Kommunikationsagentur PR-COM (mit Fokus auf High-tech- und IT-Industrie im B2B-Umfeld).

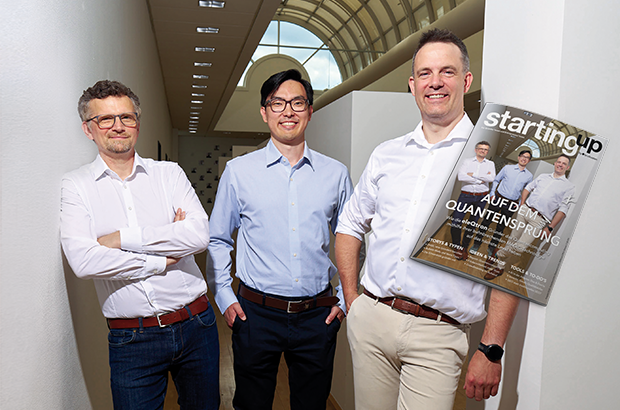

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Indirekter Einkauf: Versteckter Kostenfresser oder unentdeckter Goldschatz?

Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

In vielen Unternehmen wird der indirekte Einkauf häufig unterschätzt – dabei liegen hier oft erhebliche Einsparpotenziale verborgen. Durch die wachsende Digitalisierung und die zunehmende Verfügbarkeit von B2B eCommerce-Plattformen bestellen Mitarbeitende Waren und Dienstleistungen immer häufiger außerhalb klassischer Einkaufsprozesse. Diese Entwicklung bringt einerseits Flexibilität und Effizienz, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen: Wie lassen sich Ausgaben kontrollieren und Transparenz über die gesamte Einkaufskette sicherstellen?

Die beste Einkaufssoftware für den Mittelstand adressiert genau diese Herausforderungen. Hivebuy hat sich als moderne, benutzerfreundliche Lösung etabliert, die den indirekten Einkaufsprozess von der Bestellung bis zur Rechnungsprüfung digitalisiert und automatisiert. Die Software integriert sich nahtlos in bestehende ERP-, Buchhaltungs- und Kommunikationstools wie SAP, Microsoft Dynamics, Teams oder Slack – und das ohne aufwändige technische Implementierung.

Gegründet von erfahrenen Einkaufs- und Finanzexpert*innen aus Frustration über bisherige Lösungen, verfolgt Hivebuy die Mission, versteckte Kosten sichtbar zu machen, Budgets in Echtzeit zu kontrollieren und Einkaufsprozesse effizienter zu gestalten. Mit höchsten Sicherheitsstandards, inklusive ISO/IEC 27001-Zertifizierung und DSGVO-konformer Datenhaltung in Deutschland, schafft Hivebuy Transparenz und Vertrauen entlang der gesamten Einkaufskette.

Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

StartingUp: Frau Fischer, viele Unternehmen sehen im indirekten Einkauf eher einen Kostenfaktor, der schwer zu kontrollieren ist. Was macht den indirekten Einkauf aus Ihrer Sicht zu einem versteckten Kostenfresser?

Bettina Fischer: Die große Herausforderung im indirekten Einkauf liegt darin, dass die einkaufenden Personen über das gesamte Unternehmen verteilt sind – anders als im direkten Einkauf, wo spezialisierte Einkaufsabteilungen tätig sind. Das bedeutet: Jede*r Mitarbeitende, der oder die einmal etwas bestellt, wird zum Einkäufer oder zur Einkäuferin – oft ohne die notwendige Erfahrung in Einkaufsprozessen.

Dadurch entstehen typische Muster: Es wird bei bekannten Lieferanten bestellt – oft aus dem privaten Umfeld, wie etwa Amazon Business – ohne Preisvergleiche, ohne Berücksichtigung von Lieferzeiten oder bereits verhandelten Konditionen. Das führt schnell zu ineffizienten und teuren Entscheidungen.

Hinzu kommt, dass im indirekten Einkauf eine hohe Produktvielfalt auf eine extrem heterogene Lieferantenlandschaft trifft. Das erschwert es, durch Bündelung bessere Konditionen zu erzielen. Es fehlt die klare, strategische Beziehung zu bestimmten Lieferanten – und genau dort entstehen die versteckten Kosten.

StartingUp: Wie hilft Hivebuy Mittelständlern konkret dabei, diese versteckten Kosten aufzudecken und zu reduzieren?

Bettina Fischer: Hivebuy verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Herausforderungen des indirekten Einkaufs zu lösen. Zum einen ermöglichen wir es Mitarbeitenden, direkt über integrierte Lieferanten zu bestellen. Das bedeutet: Die Bestellungen erfolgen zentral über Hivebuy – ohne Umwege über externe Plattformen oder individuelle Beschaffungswege. Die Bestellübermittlung ist automatisiert und erfolgt effizient über unser System.

Darüber hinaus bietet Hivebuy einen integrierten Preisvergleich für B2B-Webshops. So wird sichergestellt, dass stets der beste Preis und die optimalen Lieferzeiten berücksichtigt werden – ein entscheidender Hebel zur Kostensenkung.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Budgetkontrolle: Sobald eine Bestellanforderung erstellt wird, sehen Budgetverantwortliche sofort die Auswirkungen auf ihr Budget – in Echtzeit. Dadurch lassen sich Entscheidungen schnell, fundiert und transparent treffen.

Auch die Freigabeprozesse sind flexibel und konfigurierbar: Mitarbeitenden wird Freiheit für alltägliche Bestellungen gegeben, während bei kritischen oder kostenintensiven Vorgängen automatische Eskalationen und Genehmigungen greifen.

Nicht zuletzt ermöglicht Hivebuy dem Einkauf, sein Wissen an die Organisation weiterzugeben. Vorverhandelte Verträge, Katalogartikel oder bevorzugte Lieferanten sind direkt im System sichtbar – wie ein digitaler Einkaufsberater im Hintergrund. So treffen selbst unerfahrene Nutzer bessere Entscheidungen – ganz im Sinne von Kostenkontrolle und Prozesssicherheit.

StartingUp: Ihre Software ist bekannt für ihre Nutzerfreundlichkeit. Wie schaffen Sie es, auch nicht-einkaufserfahrene Mitarbeitende einzubinden?

Bettina Fischer: Benutzerfreundlichkeit steht bei Hivebuy an oberster Stelle. Wann immer wir eine neue Funktion entwickeln, testen wir diese gemeinsam mit unseren Nutzerinnen und Nutzern – direkt aus der Praxis. Unser Ziel ist es, dass Hivebuy genauso intuitiv bedienbar ist wie eine Online-Überweisung: Jeder soll auf Anhieb verstehen, was zu tun ist.

Mit Funktionen wie unserem B2B-Preisvergleich und dem sogenannten Guided Buying führen wir Mitarbeitende gezielt durch den Einkaufsprozess – Schritt für Schritt, ganz ohne Schulungsaufwand. So wird selbst komplexes Einkaufswissen einfach zugänglich gemacht.

Für Freigabeverantwortliche haben wir zusätzlich eine besonders komfortable Lösung geschaffen: Freigaben können direkt über Messenger-Apps wie Microsoft Teams erteilt werden – ohne sich ins System einloggen zu müssen. Die relevanten Informationen kommen automatisch dorthin, wo man ohnehin schon arbeitet – aufs Handy oder den Desktop. Das senkt die Einstiegshürden enorm und sorgt für eine breite Akzeptanz im gesamten Unternehmen.

StartingUp: Welche Rolle spielen Transparenz und Echtzeit-Reporting in der Budgetkontrolle?

Bettina Fischer: Wir sind überzeugt: Budgetkontrolle funktioniert nur in Echtzeit. Es bringt wenig, wenn Budgetübersichten nur monatlich, quartalsweise oder gar halbjährlich zur Verfügung stehen. Entscheidungen im Einkauf werden täglich getroffen – also muss auch die Budgettransparenz jederzeit aktuell sein.

Deshalb haben wir bei der Entwicklung von Hivebuy besonderen Fokus auf eine unmittelbare Budgeteinsicht gelegt. Sobald eine Bestellung angefragt wird, sieht der oder die Budgetverantwortliche sofort, wie sich diese auf das verfügbare Budget auswirkt. Diese Echtzeit-Transparenz ist ein zentrales Element unserer Software.

Gleichzeitig möchten wir Mitarbeitende befähigen, innerhalb ihrer Befugnisse selbstständig Entscheidungen zu treffen. Nicht jede Anfrage muss durch mehrere Instanzen laufen. Vielmehr setzen wir auf smarte, automatisierte Prozesse – kombiniert mit dem Vertrauen in die Souveränität der Nutzer. Das spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Effizienz und Zufriedenheit im Unternehmen.

StartingUp: Die Einführung neuer Software bedeutet oft hohen Aufwand. Wie gestaltet sich die Implementierung von Hivebuy?

Bettina Fischer: Ich habe selbst über viele Jahre ERP- und Einkaufssoftwareprojekte geleitet – und ehrlich gesagt: Es war jedes Mal ein enormer Aufwand. Genau diese Erfahrungen haben mich dazu motiviert, Hivebuy so zu entwickeln, dass Implementierung eben nicht zur Belastung wird.

Unsere Lösung ist bewusst so aufgebaut, dass sie schnell, unkompliziert und ohne großen IT-Aufwand eingeführt werden kann. Neue Unternehmen können innerhalb kürzester Zeit starten – oft sogar innerhalb eines Tages mit einem eigenen Testsystem.

Die Einführung begleiten wir durch leicht verständliche Videotutorials und Onboarding-Materialien. Darüber hinaus gibt es persönliche Sessions, in denen die Nutzer befähigt werden, das System selbstständig für ihr Unternehmen zu konfigurieren. Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP, Microsoft Dynamics oder DATEV richten wir in der Regel innerhalb weniger Stunden bis Tage ein.

Wenn beide Seiten fokussiert an das Projekt herangehen, können wir bei Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitenden innerhalb von acht Wochen vollständig live gehen – inklusive Integration, Schulung und Rollout.

StartingUp: Wie unterstützt Hivebuy IT-Teams und technische Entscheider bei der Integration?

Bettina Fischer: Unsere größte Stärke in der Zusammenarbeit mit IT-Teams ist unsere Schnelligkeit. Bereits im ersten Kick-Off mit der IT tauschen wir alle relevanten technischen Dokumentationen aus, klären die Rahmenbedingungen und ermöglichen in kürzester Zeit die Integration in ein Testsystem. Wir verzichten bewusst auf langwierige Business-Blueprint-Phasen und setzen stattdessen auf eine praxisnahe, direkte Umsetzung.

Hivebuy verfolgt eine klare Integration-First-Strategie. Das bedeutet: Unsere Lösung ist von Grund auf so konzipiert, dass sie sich schnell und flexibel in bestehende ERP-Systeme und IT-Landschaften integrieren lässt. Für alle gängigen Systeme – ob SAP, Microsoft Dynamics, DATEV oder NetSuite – stellen wir vollständige Schnittstellen-Dokumentationen zur Verfügung.

Mein Mitgründer Stefan Kiehne bringt aus seiner Zeit bei PwC tiefes technisches Know-how mit und hat zahlreiche ERP-Implementierungen verantwortet. Dieses Wissen fließt direkt in unsere Projekte ein. Inzwischen haben wir Hivebuy in so viele verschiedene Systeme integriert, dass kaum noch Überraschungen aufkommen. Für IT-Verantwortliche bedeutet das: minimale Unsicherheiten, schnelle Umsetzung und maximale Kompatibilität.

StartingUp: Wie sieht die Zukunft des indirekten Einkaufs aus? Welche Trends beobachten Sie?

Bettina Fischer: Ich sehe im indirekten Einkauf ganz klar einen Wandel hin zu intelligenter Automatisierung und echter Transparenz. Schon heute beobachten wir den Trend in Richtung „Agent AI“ – also digitale Einkaufsassistenten, die Nutzer durch Prozesse begleiten und Entscheidungen mit datenbasierten Empfehlungen unterstützen. Das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verstärken.

Was mich persönlich schon lange wundert: Im B2C-Bereich haben wir mit Plattformen wie Idealo längst Preis- und Konditionsvergleiche. Im B2B gibt es das kaum. Deshalb war es uns wichtig, mit Hivebuy eine Lösung zu schaffen, die genau das möglich macht – inklusive der hinterlegten, unternehmensspezifischen Konditionen. Das ist ein echter Gamechanger.

In Zukunft wird der indirekte Einkauf zunehmend automatisiert ablaufen – von der Bedarfserkennung bis hin zur Bestellung. Vergleichbar mit einem intelligenten Kühlschrank, der automatisch Milch nachbestellt, wird auch im Unternehmen vieles automatisch geschehen: Bedarfe erkennen, Angebote vergleichen, Bestellungen auslösen – ganz ohne manuelles Zutun.

Strategische Beschaffung wird dabei zur Grundlage. Das Ziel ist nicht, jede Bestellung individuell zu behandeln, sondern Prozesse zu standardisieren, auf Unternehmensziele auszurichten und individuelle Bedarfe intelligent einzubinden.

Und auch die Rückseite des Einkaufs wird sich stark verändern: Rechnungsprüfung, Buchung und Zahlungsfreigabe werden zunehmend automatisiert ablaufen. In einer idealen Zukunft brauchen wir keine manuelle Rechnungserfassung mehr – weil alles systemgestützt, regelbasiert und transparent funktioniert.

StartingUp: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fischer. Ihre Einblicke verdeutlichen, wie entscheidend es für Unternehmen ist, den indirekten Einkauf transparent und effizient zu gestalten. Mit Lösungen wie Hivebuy können Mittelständler versteckte Kosten sichtbar machen und ihre Beschaffungsprozesse nachhaltig optimieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Mission, Einkaufsteams bestmöglich zu unterstützen.