Aktuelle Events

Zurück zu den Wurzeln

Von der einstigen Faszination von den Möglichkeiten der Technik ist nicht mehr viel geblieben. Zwar habe er damals „im vollen Bewusstsein gehandelt, das Richtige zu tun“, sagt Schweisfurth. Später jedoch musste er feststellen, „dass ich mich geirrt hatte.“ Diese Feststellung kam allerdings nicht über Nacht, der Wandel vom Industriellen zum Öko-Visionär dauerte Jahre. Die allerersten Zweifel kamen dem dreifachen Vater, als ihm seine Kinder die Frage nach dem Sinn des Lebens stellten. Anfangs wollte der Unternehmer, Metzgermeis-ter und Diplomkaufmann dieser Frage noch aus dem Weg gehen. Doch sie stand im Raum, Schweisfurth konnte sie nicht mehr ignorieren. In den nächsten Jahren wuchsen seine Bedenken. Sie wuchsen bei der Lektüre des Buches „Die Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome, sie wuchsen während Wanderungen im Himalaja, sie wuchsen während des Besuchs der Meisterschule, wo das Handwerk im Mittelpunkt stand und nicht die Technik.

Besonders groß aber wurden die Zweifel, als er die Ställe besuchte, wo die Tiere, die er in großen Mengen geschlachtet hatte, herkamen. „Wissen Sie“, sagt Schweisfurth, „es ist etwas anderes, ob man Massentierhaltung im Fernsehen sieht oder in Echt. Nur wenn man da hingeht, steigt einem der Geruch in die Nase.“ Nach diesem Erlebnis konnte der Herta-Chef sein Unbehagen nicht mehr unterdrücken. Und er konnte auch nicht mehr leugnen, dass die Tiere, die er schlachtete, „nervös“ waren und das Fleisch „nichts wert“. „Da tropfte das Wasser nur so raus“, erinnert sich der Unternehmer. Es kam, was kommen musste. Als der Herta-Chef im Dezember 1983 gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau zum jährlichen Fasten nach Spanien fuhr, hatte er eines Morgens eine „Vision“. Die Vision, sich „auf die Wurzeln der Natur zurückzubesinnen“. Die Vision namens Herrmannsdorfer Landwerkstätten.

Visionär aus Erfahrung

Aus dem Bio-Hof ist ein florierendes Unternehmen geworden, das seine Produkte deutschlandweit in 14 eigenen Läden und zahlreichen Bioläden und Restaurants verkauft und damit 15 Millionen Euro umsetzt. Gemessen an Herta ist das wenig, in der Biobranche aber gehört Herrmannsdorfer zu den Großen. Angesichts dieses wirtschaftlichen Erfolges, des zweiten in seinem Leben, könnte sich Schweisfurth mit gutem Gewissen zurücklehnen – zumal die Geschäfte seit einigen Jahren von den Kindern geführt werden, und seine Stiftung, die sich den Fragen nach einer sinnvollen Agrar- und Ernährungskultur widmet, ebenfalls in guten Händen ist.

Doch Schweisfurth denkt nicht ans Aufhören, sein fast missionarischer Eifer steht ihm im Weg. „Es sollte tausend Herrmannsdörfer geben“, findet der Kunstliebhaber – und deshalb unterstützt er andere Unternehmer, etwas ähnliches auf die Beine zu stellen. Sogar in Russland hilft er beim Aufbau eines ökologischen Landwirtschaftsbetriebes. Aber auch in Glonn setzt der Senior noch immer neue Ideen um, zum Beispiel die Idee von der „symbiotischen Landwirtschaft“, was so viel wie das Zusammenleben von mehreren Tieren und Pflanzen bedeutet. „Die Hühner sitzen auf den Schweinen und picken ihnen die Parasiten heraus“, schwärmt Schweisfurth. 2006 hat er außerdem in der Nähe des Hofes ein „Dorf für Kinder und Tiere“ errichtet, um Grundschülern zu zeigen, dass Lebensmittel nicht aus dem Supermarkt kommen. Als nächstes ist eine „Dorf-Hochschule für Agrarkultur und Praktisches Lernen“ geplant.

Bei all dem denkt Schweisfurth nicht in erster Linie an den Profit, wenngleich dieser trotzdem fließt. Ihm gehe es um soziale, ökologische und ethische Grundwerte, um Schönheit, um Erfüllung. Und weil er von seinem Tun überzeugt ist, können ihm auch Rückschläge nicht dauerhaft zusetzen. Auch darüber berichtet der Visionär aus Erfahrung: Niemand interessierte sich für sein Ökodorf, das er im Rahmen der Expo 2000 vor den Toren Hannovers aufgebaut hatte. Eine „große Schlappe“ sei das gewesen, so Schweisfurth, und es dauerte eine Zeit, bis er sich davon erholt hatte. Doch letztlich sei Resignation kein Ausweg, findet er, für einen Unternehmer schon gar nicht. Lieber hält Schweisfurth in schwierigen Situationen inne und verinnerlicht die Weisheiten Lao Tses, zum Beispiel den zweiten Teil des Spruchs am Fuße des Kunstwerks: „Das Labyrinth ist das Gleichnis des Lebens, denn der schnellste Weg führt nicht unmittelbar zum Ziel“.

Seite 2 von 2

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 04/2008

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Kreativ und erfolgreich listig

Kreativ und erfolgreich listig

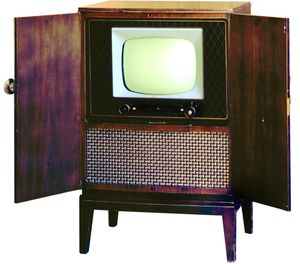

Doch Grundig hielt sich nicht lange auf mit solch pessimistischen Gedanken. Außerdem gab es zwei frühere Angestellte, die bei ihrem Chef erschienen und ihn ratlos anschauten. Da blieb dem Unternehmer gar nichts anderes übrig, als von vorne zu beginnen. Und so startete Grundig bereits im Juni 1945 und 15 Jahre nach seinem ersten Anlauf einen zweiten – und legte damit den Grundstein für Europas bedeutendstes Werk der Unterhaltungselektronik. Dass er es so weit bringen würde, konnte Max Grundig kurz nach Kriegsende freilich noch nicht wissen. Schließlich standen am Anfang seiner Erfolgsgeschichte eine Menge Probleme. Vor allem fehlte es an Material und Maschinen. „Verkaufen können wir nichts. Es gibt nichts“, soll Grundig gesagt haben, als er gemeinsam mit den beiden Mitarbeitern den alten Laden in Fürth aufgesperrt hatte. „Aber reparieren“ könne man, stellte Grundig fest.

Er hatte ja das Glück, dass die alten Wickelmaschinen den Krieg unbeschadet überlebt hatten. Auch Drähte, Bleche und Werkzeuge waren noch vorhanden. Außerdem: Zu reparieren gab es eine ganze Menge. Nicht nur durch den Krieg waren viele Geräte beschädigt. Hinzu kam, dass Nürnberg noch immer Wechselstrom, Fürth dagegen Gleichstrom hatte. Die amerikanischen GIs aber, die in Franken nun regierten und diese Absonderlichkeit nicht verstehen konnten, steckten immer wieder Nürnberger Geräte ins Fürther Netz und umgekehrt. Das Resultat waren durchgebrannte Trafos und kaputte Sicherungen.

Grundigs Geschäft lief nach kurzer Zeit auf Hochtouren. Zwar gab es noch immer Hürden zu überwinden, doch Grundig bewies Pragmatismus. Um das erste Radiogerät, den berühmten „Heinzelmann“ produzieren zu können, musste der Sohn eines Lagerarbeiters sogar mit List vorgehen. Denn erstens hatte er von den amerikanischen Siegermächten keine Genehmigung zum Bau von Radios, zweitens waren Radiogeräte streng bewirtschaftet und damit bezugsscheinpflichtig.

Grundig aber hatte die grandiose Idee, den Heinzelmann als Spielzeug herzustellen. Schließlich stand nirgends geschrieben, dass es verboten war, Spielzeug zu produzieren oder zu vertreiben. Also lieferte Grundig den Heinzelmann als Baukastensystem zum selber zusammen basteln und ohne Röhren. Die gab es sowieso nur auf dem Schwarzmarkt, außerdem hätten sie das „Spielzeug“ zum Radio gemacht. Grundig vertraute folglich auf das Organisationstalent seiner Kunden – sie würden schon irgendwo eine Röhre auftreiben. Der Visionär sollte recht behalten: Im August 1946 wurde das erste Radio gebaut. Im Oktober verließen die ersten 75 Heinzelmänner die Fürther Fabrik in der Jakobinenstraße, im November waren es bereits 136, im Dezember 180.

Expansion und Billigkonkurrenz

Doch kaum war die Produktion angelaufen, schwirrte in Grundigs Kopf bereits Gerät Nummer zwei herum. Es sollte der „Weltklang“ werden, das erste komplette Radiogerät mit Röhren aus Grundigs Firma, die seit August 1946 als „RVF Elektrotechnische Fabrik, Inhaber Max Grundig“ firmierte. 1946 war auch das Jahr des Durchbruchs. Seither ging es mit der Firma stetig bergauf. 1949 lief bereits das 150.000. Radiogerät vom Band, 1957 übernahm Grundig die Aktienmehrheit an den Büromaschinenherstellern Triumph in Nürnberg und Adler in Frankfurt, 1960 errichtete Grundig ein Werk in Nordirland, Fertigungsstätten in Portugal und Italien, ebenso in Grundigs Heimat Franken folgten, 1972 wurden die Grundig-Werke GmbH in eine AG umgewandelt.

Der erste Knick kam Anfang der 80er-Jahre: Die Billigkonkurrenz aus Asien überrollte den Weltmarkt, gleichzeitig verspekulierte sich Grundig bei Videorekordern. Seine Mannschaft entwickelte das Format „Video 2000“, ein System, das zwar als Glanzstück deutscher Ingenieurskunst galt, aber zu teuer war und außerdem zu spät auf den Markt kam. 1984 gab Grundig dann die Führung des Unternehmens ab, der niederländische Philips-Konzern stieg mit einer Kapitalbeteiligung ein. Fünf Jahre später starb Grundig. Die Produktion von MP3-Playern und LCD-Displays überließ er seinen Nachfolgern.

Schlossherr? Scheiß drauf!

Prost könnte jetzt von seinen Plänen erzählen, das Ausland zu erobern. Doch der Unternehmer hat anderes im Sinn. Über seine 476 Mitarbeiter möchte er reden, Mitunternehmer nennt er sie. Das ist formal nicht ganz richtig. Die Angestellten halten keine Anteile am Unternehmen. Doch Prost lässt sich seine Art, die Dinge zu benennen, nicht ausreden, die Bezeichnungen „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ seien schließlich auch nicht korrekt. „Es ist doch nicht so, dass einer was gibt und die anderen was nehmen.“ Nein, bei Liqui Moly ziehen alle an einem Strang, auch die „Weggefährten“ – noch so ein Prost-Wort für Angestellte – „denken unternehmerisch“, sagt er. Prost würdigt ihre Leistung in aller Deutlichkeit: „Die Leute machen mich reich.“ Deshalb ist es für den Unternehmer auch nur „klug“ und „fair“, sie gut zu bezahlen.

Als die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie im letzten Jahr eine Nullrunde vereinbarte, hat Prost die Löhne trotzdem um 2,5 Prozent angehoben, plus einer Einmalzahlung von 750 Euro. „Dafür habe ich aus dem Lager der Arbeitgeber Anfeindungen bekommen und aus dem Lager der Gewerkschaften auch“, sagt Prost. Der Mann mit dem ergrauten Schnauzer regt sich auf, kommt jetzt richtig in Fahrt. Was ihn ärgert, sind aber nicht die Attacken. Die ist er gewohnt. Was ihn auf die Palme bringt, ist die Mentalität der Unternehmer. „Die fahren tolle Gewinne ein, aber für die Arbeitnehmer bleibt nichts übrig“, sagt Prost. Gerecht ist das in seinen Augen nicht, gerecht ist, wenn man seinen Mitarbeitern selbst dann eine Anerkennung zukommen lässt, wenn es im Unternehmen einmal nicht so gut läuft.

Prost muss nicht weit zurückdenken, um ein Beispiel zu nennen: Kurz vor Weihnachten hat der passionierte Motorradfahrer jedem Angestellten 500 Euro Prämie ausgezahlt, obwohl der Gewinn mit knapp acht Millionen Euro nur halb so hoch ausfiel wie im Jahr zuvor. „Das ist keine Handlungsempfehlung, die im kapitalistischen Lehrbuch steht“, sagt Prost. Aber es ist seine Art, gute Mitarbeiter zu halten. Fluktuation und Krankenstand tendieren bei Liqui Moly gegen Null, die Zahl der Bewerbungen ist hoch. Trotzdem ist es nicht Kalkül, was den Unternehmer veranlasst, ein paar Scheinchen oben drauf zu legen. „Es ist meine Herkunft“, sagt der Sohn eines Maurers und einer Fabrikarbeiterin. „Als Kind habe ich in einer Sozialwohnung gelebt.“

Schlossherr? Scheiß drauf!

Heute lebt Prost in einem Schloss. Man liest es in fast jedem Bericht über ihn. Allerdings wird die Tatsache manchmal in einer Art und Weise verbreitet, als ginge es darum zu beweisen, dass Prost ein falsches Spiel treibt, als ob einer, der sozial eingestellt ist, nicht reich sein darf. Dabei kostet jede Villa mehr als das Schloss. Und bevor er auch nur einen einzigen Mitarbeiter entlassen muss, würde er das alte Gemäuer wieder verkaufen. „Scheiß drauf,“ ruft Prost in den Hörer. Es kann doch nicht so schwer sein zu verstehen, dass es wichtigeres gibt im Leben, als Geld zu scheffeln.