Aktuelle Events

Hofladen-Franchise: Der Sieger steht fest

Die Crowdsourcing-Initiative für kreative Entrepreneure und alle, die eine neue Geschäftsidee suchen

Die Gewinnerin

Wir gratulieren Anne Schulze, die Gewinnerin der 1. Ideenwerkstatt 2015 "Hofladen-Franchise". Frau Schulze erhält ein iPad samt StartingUp-Digitalabo für ein Jahr sowie das Lexoffice Paket Buchhaltung und Finanzen für 24 Monate.

Die Begründung der Jury

Die Mitglieder der Jury waren Cornelius Büchner, Hans Luthardt und Niclas Hagen von StartingUp, Blanche Keller von Lexware sowie Dr. Mirko Bendig von PhantoMinds, den Crowdsourcing-Experten in Sachen Innovationsentwicklung für Start-ups und etablierte Unternehmen.

Auch in der zweiten Runde der Ideenwerkstatt wurde wieder fleißig diskutiert. Anne Schulze und Henrik Jungbluth lieferten sich nach Meinung der Jury ein hauchdünnes Rennen um den Sieg. Am Ende gab das fundamentiertere betriebswirtschaftliche Detailwissen und die damit verbundenen Lösungsvorschläge von Frau Schulze den entscheidenden Ausschlag.

Anne Schulzes Worte zum Sieg:

Die Ideen zum Geschäftsmodell "Hofladen-Franchise" hat mich sofort in den Bann gezogen. Der Gedanke, dass es eine Dachmarke geben könnte, die nicht nur leere Versprechen gibt, sondern sich wirklich (!) für nachhaltige und regionale Produkte sowie artgerechte Tierhaltung einsetzt ohne industrielle Perfektion und perfide Kostenkalkulationen, ist einfach zu schön. Ich wünsche mir, dass das Modell keine bloße Vorstellung bleibt, sondern mutige Investoren, vorweg denkende Landwirte und Produzenten sowie engagierte Kunden findet!

Das Hofladen-Franchise lebt weiter

Damit ist der Wettbewerb rund um das Projekt "Hofladen-Franchise" abgeschlossen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs engagierte Mitmachen!

Es hat sich auch schon ein erster Interessent gemeldet, der die Idee umsetzen möchte. Wir bleiben für euch am Ball und werden ausführlich über die Entwicklungsschritte berichten.

VORMERKEN: Das 3. Ideenwerkstatt-Projekt startet in Kürze

Am 15. April ist es schon wieder soweit. Die Ideenwerkstatt geht mit dem Projekt "Neighbor-Food" in die 3. Runde. Weitere Infos dazu in Kürze.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: Picturo – Local Photography, European Scale

Mit der Picturo Photography UG baut Jean Witt eine europaweite Plattform zur einfachen Suche nach lokalen Fotograf*innen auf. Ziel ist es, einen stark fragmentierten Markt zu bündeln, Fotograf*innen sichtbar zu machen und Nutzer*innen eine zentrale Anlaufstelle zu bieten. Mehr dazu im Interview mit dem Gründer.

Picturo klingt nach dem großen Bild. Beschreibe uns deine Idee in wenigen Sätzen – dein Elevator Pitch!

Picturo ist ein internationaler Marktplatz, der die Suche nach lokalen Fotograf*innen weltweit radikal vereinfacht. Statt unübersichtlicher Recherche auf Social Media oder Google bietet Picturo eine zentrale, standortbasierte Plattform. Nutzer*innen finden mit wenigen Klicks die passenden Fotograf*innen für jeden Anlass, während diese wiederum gezielt neue Kund*innen gewinnen. So professionalisiert Picturo einen stark fragmentierten Markt und macht die Suche nach Fotografie-Dienstleistungen so einfach wie die Buchung eines Hotels.

Es gibt bereits viele Plattformen für Fotograf*innen und Bilddatenbanken. Was war der konkrete Auslöser oder gar Pain Point, den du selbst erlebt hast, der dich dazu gebracht hat, Picturo zu gründen?

Der konkrete Auslöser war meine eigene Erfahrung als Reisender. Die Suche nach lokalen Fotografinnen lief fast immer über Direktnachrichten auf Social Media oder über einzelne Webseiten. Dabei musste man jedes Mal Preise, Verfügbarkeiten und Leistungen separat anfragen – oft ohne klare Antworten oder Vergleichsmöglichkeiten. Dieser Prozess ist zeitaufwendig, intransparent und für Nutzer*innen extrem umständlich. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es für Fotograf*innen genauso ineffizient ist, jede Anfrage einzeln zu beantworten. Picturo ist aus genau diesem Pain Point entstanden: dem Wunsch nach einer zentralen, einfachen und transparenten Lösung für die Suche nach lokalen Profis.

Ihr sitzt in Esens, also im schönen Ostfriesland, habt aber den Anspruch, Fotograf*innen in „ganz Europa“ zu vernetzen. Wie baut man von einem eher ländlichen Standort aus eine so internationale Community auf?

Unser Standort in Ostfriesland ist für uns kein Nachteil, sondern Teil unserer Geschichte. Picturo ist von Anfang an als digitale Plattform konzipiert worden, bei der der Standort des Teams keine Rolle für die Reichweite spielt. Der Bedarf bei Fotograf*innen in ganz Europa ist so groß, dass Anfragen zur Teilnahme an unserer Plattform bereits heute organisch entstehen. Viele Fotograf*innen suchen gezielt nach Möglichkeiten, international sichtbar zu werden und neue Kund*innen zu erreichen. Durch klare Positionierung, einfache Nutzung und einen starken Fokus auf lokale Sichtbarkeit schaffen wir Vertrauen und Wachstum – unabhängig vom Standort. So bauen wir Schritt für Schritt eine internationale Community auf: digital, skalierbar und nachhaltig.

Euer Portfolio ist breiter als das der Konkurrenz. Wie genau funktioniert das Geschäftsmodell? Zahlt der/die Kund*in pro Bild oder ist es ein Abo-Modell?

Der Kern von Picturo liegt klar auf der Vermittlung und Sichtbarkeit von professionellen Fotografinnen. Unser Geschäftsmodell basiert auf abonnementbasierten Mitgliedschaften für die Fotografinnen. Für Kund*innen ist die Nutzung der Plattform vollständig kosten- und provisionsfrei; ebenso fallen keine Buchungsprovisionen an. Fotograf*innen zahlen eine monatliche Subscription für Sichtbarkeit, Reichweite und den Zugang zu qualifizierten Anfragen. Dieses Modell schafft Transparenz, vermeidet Reibung im Buchungsprozess und ist für beide Seiten fair und planbar.

Ihr bietet auch einen Guide zu lokalen Hotspots (Bars, Cafés) an. Ist das „nur“ ein Content-Marketing-Tool, um Traffic auf die Seite zu bekommen, oder plant ihr Kooperationen mit der Gastronomie als weitere Einnahmequelle?

Der Guide zu lokalen Hotspots ist aktuell in erster Linie als Mehrwert für Nutzer*innen gedacht und unterstützt den organischen Traffic sowie die Sichtbarkeit der Plattform. Gleichzeitig sehen wir darin großes strategisches Potenzial über reines Content-Marketing hinaus. Perspektivisch planen wir, diesen Bereich für Kooperationen mit lokalen Partnern wie Cafés, Bars oder Hotels zu öffnen.

Eine Plattform europaweit zu skalieren, kostet Geld und Ressourcen. Wie habt ihr euch bisher finanziert?

Aktuell ist Picturo vollständig eigenfinanziert und damit komplett gebootstrapped. Die Entwicklung der Plattform sowie der Markteintritt in erste Länder wurden aus eigenen Mitteln realisiert. Nun befinden wir uns an einem Punkt, an dem wir gezielt nach strategischen Partnern und Investor*innen suchen, um die nächste Skalierungsstufe zu erreichen. Ziel ist es, gemeinsam schneller zu wachsen und das internationale Potenzial von Picturo voll auszuschöpfen.

Wenn du auf die Zeit seit der Gründung der UG zurückblickst: Was war bisher der wichtigste Meilenstein, bei dem du wusstest: „Okay, das hier funktioniert wirklich“?

Der wichtigste Meilenstein war die Einführung des Abo-Modells. Trotz der Umstellung auf ein kostenpflichtiges Angebot lief das Onboarding ungebrochen weiter und neue Fotograf*innen traten der Plattform bei. In diesem Moment wurde klar, dass Picturo ein echtes Problem löst und einen echten Mehrwert bietet. Die Bereitschaft, für Sichtbarkeit und Reichweite zu bezahlen, hat bestätigt, dass der Bedarf im Markt vorhanden ist. Ab diesem Punkt war klar: Das Modell funktioniert.

Wo siehst du Picturo in drei Jahren?

In drei Jahren ist Picturo in vielen EU-Ländern aktiv und als internationaler Marktplatz für lokale Fotograf*innen etabliert. Gemeinsam mit starken Partnern ist die Plattform breit ausgerollt und für Nutzer*innen die erste Adresse bei der Fotografensuche.

Und last but not least: Welche Tipps würdest du anderen Gründer*innen geben, die gerade am Anfang stehen – vielleicht auch jenen, die nicht in den großen Hubs wie Berlin oder München sitzen?

Der wichtigste Tipp ist, sich konsequent an einem echten Problem zu orientieren und früh mit Nutzer*innen zu sprechen. Der Standort ist dabei zweitrangig – entscheidend sind Fokus, Umsetzungsstärke und Durchhaltevermögen. Gerade außerhalb großer Startup-Hubs kann man oft ruhiger, effizienter und näher am Markt arbeiten. Wichtig ist, früh zu testen, Feedback ernst zu nehmen und das Produkt Schritt für Schritt zu verbessern. Netzwerke, Partnerschaften und digitale Sichtbarkeit sind heute wichtiger als ein physischer Standort.

Hier geht’s zu Picturo

Das Interview führte StartingUp-Chefredakteur Hans Luthardt

Vyoma: Münchner NewSpace-Start-up sichert sich strategischen ESA-Auftrag

Das NewSpace-Unternehmen Vyoma liefert künftig kritische Beobachtungsdaten an die Europäische Weltraumagentur (ESA). Mit den optischen Sensoren des im Januar 2026 gestarteten Satelliten „Flamingo-1“ soll das ESA-Modell zur Erfassung kleinster Weltraumobjekte validiert werden – ein Meilenstein für Europas geostrategische Autonomie in einem umkämpften Milliardenmarkt. Von CEO Stefan Frey wollten wir wissen, wie dieser Ansatz etablierte Radarsysteme schlägt und Europas Souveränität im All sichern hilft.

Der erdnahe Orbit (LEO) wird zunehmend zum Nadelöhr der globalen Infrastruktur. Derzeit umkreisen rund 12.000 aktive Satelliten die Erde – umgeben von einer rasant wachsenden Wolke aus Weltraummüll. Laut aktuellen ESA-Schätzungen befinden sich mittlerweile über 34.000 Objekte von über zehn Zentimetern Größe, etwa 900.000 Objekte zwischen einem und zehn Zentimetern sowie rund 130 Millionen winzige Fragmente unter einem Zentimeter im All. Da diese Trümmer mit zehntausenden Stundenkilometern kreisen, stellen selbst millimetergroße Projektile eine fatale Bedrohung dar. Zur Einschätzung dieser Risiken nutzt die ESA ihr Modell MASTER (Meteoroid And Space debris Terrestrial Environment Reference). Diesem fehlen jedoch verlässliche Daten zu den unzähligen Mikro-Objekten. Genau diese Lücke soll Vyoma nun über das Space Safety Programme (S2P) der ESA schließen.

Radar vs. Optik im Weltraum

Der SSA-Markt (Space Situational Awareness) wird bislang von Systemen dominiert, die auf bodengestütztes Radar setzen. US-Konkurrenten wie LeoLabs betreiben riesige Phased-Array-Radaranlagen, die rund um die Uhr wetterunabhängige Daten zu Entfernung und Geschwindigkeit liefern. Radar hat jedoch ein massives physikalisches Problem: den Signalverlust über Distanz. Da sich die empfangene Leistung umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Entfernung verhält, muss die Sendeleistung für kleinere Rückstrahlflächen exorbitant erhöht werden. Bei Objekten unter 10 Zentimetern Größe stoßen bodengestützte Radaranlagen daher an eine harte physikalische und wirtschaftliche Grenze.

Hier setzt Vyomas Wette an: Statt von der Erde hochzufunken, platziert das Start-up optische Sensoren in rund 510 Kilometern Höhe im Orbit. Diese Kameras erfassen das vom Weltraummüll reflektierte Sonnenlicht. Ohne die störende Erdatmosphäre und den massiven Radar-Signalverlust kann Flamingo-1 theoretisch deutlich kleinere Objekte erfassen als terrestrische Anlagen. „Daten zur Weltraumlageerfassung, die von weltraumgestützten Beobachtern generiert werden, spielen eine wesentliche Rolle beim Schutz bestehender und geplanter Satelliten“, bestätigt Dr. Tim Flohrer, Leiter des Space Debris Office der ESA.

Vyoma-CEO Dr. Stefan Frey differenziert hierbei klar zwischen statistischen Beobachtungen und erfolgreichem Katalogisieren. Für die ESA sei im Rahmen des aktuellen Vertrages Ersteres relevant. Man gehe davon aus, Objekte zu erfassen, die unter der Sichtbarkeitsgrenze kommerzieller Radarsysteme liegen. Da genaue Latenzen in den Modellen schwer vorherzusagen seien, verspreche Vyoma der ESA eine fixe Anzahl an Beobachtungsstunden, auf deren Basis die Bewertung stattfinde.

Für den echten Aufbau eines Katalogs sieht Frey das In-Situ-System ebenfalls im Vorteil: Bei der Katalogisierung müsse man Objekte mit geringer Latenz beobachten; für Kleinstteile sei Vyoma dazu ab sechs Flamingo-Satelliten in der Lage. Während bodengestützte kommerzielle Radarstationen meist Tracking-Systeme mit kleinem Sichtfeld seien und Schwächen bei manövrierenden Satelliten zeigten, eigne sich der Flamingo-Sensor ideal für die großflächige Überwachung. Zudem erlaube der Orbit-Blick eine lückenlose Erfassung auch über Polregionen und Ozeanen – völlig frei von geopolitischen Abhängigkeiten, die am Boden fast unumgänglich wären. Mit den Flamingos trage Vyoma somit zur Souveränität Europas und Deutschlands bei.

Die physikalische Hürde: Streulicht und 24/7-Überwachung

Optische Systeme erfordern, dass das zu beobachtende Objekt von der Sonne angeleuchtet wird. Frey stellt jedoch klar, dass Weltraumkameras entscheidende Vorteile gegenüber bodengestützten Systemen haben, die durch den hellen Himmel stark limitiert sind. Das Streulicht der Atmosphäre sei ab 350 Kilometern Höhe vernachlässigbar, weshalb Vyoma mit jedem Sensor eine fast durchgängige Betriebsdauer erreiche.

Um direktes oder indirekt reflektiertes Sonnenlicht (etwa vom Mond oder den Polarkappen) abzufangen, verfügt Flamingo-1 über eine vierfach ausfahrbare, 1,3 Meter lange Streulichtblende mit tiefschwarzer Innenbeschichtung. Dies erlaubt dem Sensor, unter einen 90-Grad-Winkel zwischen Beobachtungsobjekt und Sonne zu gehen, wodurch der mögliche Beobachtungsbereich auf mehr als eine komplette Hemisphäre anwächst.

Die nominale und patentierte Beobachtungsgeometrie von Vyoma ist leicht von der Sonne abgewandt, um kontinuierlich möglichst viele Objekte zu erfassen. Im Endausbau sollen zwölf Satelliten in einer Bahnebene ein geschlossenes Netzwerk aufspannen. Jedes Objekt muss dieses System zweimal pro Orbit durchqueren, wodurch tieffliegende Objekte beispielsweise alle 45 bis 60 Minuten detektiert werden. Dies reiche aus, um auch manövrierende Objekte nicht aus dem Sichtfeld zu verlieren.

Datenstau im All: Edge Computing als Schlüssel

Dieser Ansatz bringt schwerwiegende Engineering-Herausforderungen mit sich. Während ein Radar-Ping wenige Kilobytes generiert, produziert eine hochauflösende Weltraumkamera rasend schnell Gigabytes an Bildmaterial. Diese Datenmengen müssen an Bord vorverarbeitet und durch das enge Nadelöhr der Satellitenkommunikation zur Erde gefunkt werden. Für automatisierte Ausweichmanöver ist diese Latenz entscheidend.

Frey erklärt, dass die Objekte in der Regel weit entfernt sind und Dutzende Sekunden im Sichtfeld verweilen. Eine Bildrate von einem Hertz reiche daher aus, um die Umlaufbahn abzuschätzen. Diese Daten werden an Bord verlustfrei komprimiert und verschlüsselt. Im Nominalbetrieb besteht alle ein bis zwei Stunden Erdkontakt, für prioritäre Daten alle 20 bis 30 Minuten.

Ziel von Vyoma ist jedoch eine Download-Latenz von unter einer Sekunde. Da optische Übertragungssysteme teuer sind, arbeitet das Start-up bereits für Flamingo-2 daran, die Bildverarbeitung „on the edge“ direkt auf dem Satelliten zu ermöglichen. Damit reicht im nächsten Schritt eine geringere Datenübertragungsrate für eine niedrige Latenz aus. Ab Flamingo-3 werden die Satelliten mit Radios und Antennen ausgestattet, um die verarbeiteten Daten live über andere Satelliten zu streamen.

Europas Datensouveränität und der Dual-Use-Markt

Dass der Zuschlag an ein Münchner Start-up geht, unterstreicht die Reife des süddeutschen Raumfahrt-Ökosystems („Space Valley“) rund um die TU München. Bislang sind europäische Satellitenbetreiber bei der Kollisionswarnung stark auf US-Daten angewiesen. Mit Vyoma agiert die ESA nun als „Anchor Customer“. Das stärkt Europas Souveränität und unterstützt die Zero Debris Charter, die bis 2030 eine neutrale Müllbilanz im All anstrebt.

Für das 40-köpfige Team tickt nun die Uhr. Zwischen Ende 2026 und 2029 sollen die restlichen elf Satelliten ins All gebracht werden. Der Aufbau verschlingt zweistellige Millionenbeträge, wobei Investoren wie Atlantic Labs, Happiness Capital und Safran Corporate Ventures bereits an Bord sind. Dennoch muss Vyoma in einem abgekühlten Venture-Capital-Markt beweisen, dass die Unit Economics stimmen.

Um den hohen Kapitalbedarf zu decken, positioniert sich Vyoma gezielt im Dual-Use-Segment. Frey bestätigt den engen Austausch mit europäischen Weltraumkommandos und nachrichtendienstlichen Entitäten. Da Weltraumüberwachung in der Weltraumstrategie der Bundesregierung seit 2025 hohe Priorität genießt, geht Vyoma von kurzfristigen Datenlieferungsverträgen und mittelfristig dem Verkauf schlüsselfertiger Lösungen aus.

Die Kosten zum Aufbau des Systems sehen sich laut Frey einem enormen Marktpotenzial gegenüber. Da einmalige Entwicklungskosten größtenteils gedeckt sind, führen größere Stückzahlen zu Stückkosten, die Investoren im DeepTech-Bereich „höchstens positiv überraschen“. Die Umsätze aus dem Verteidigungsbereich werden maßgeblich zum Aufbau der Konstellation beitragen. Die komplettierte Konstellation biete schließlich auch kommerziellen Kunden eine garantierte Beobachtungslatenz zu niedrigen Kosten.

Strategischer Fokus auf Multimorbidität: Oska Health sichert sich 11 Mio. Euro

Das Frankfurter HealthTech-Unternehmen Oska Health hat eine Finanzierungsrunde über 11 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt von Capricorn Partners und SwissHealth Ventures, adressiert das Start-up die Versorgungslücke bei chronisch Kranken. Ein Blick auf das Geschäftsmodell, die personelle Aufstellung und die Herausforderungen im regulierten Gesundheitsmarkt.

In der aktuellen Seed-Runde haben sich neben den Lead-Investoren Capricorn Partners und SwissHealth Ventures auch Revent, Calm Storm, BMH, LBBW Venture Capital, GoHub Ventures und Aurum Impact beteiligt. Mit dem frischen Kapital plant Oska Health, die technologische Infrastruktur auszubauen und das Versorgungsmodell, das bereits mit über 20 Krankenkassen (darunter die KKH) etabliert wurde, in die Breite zu bringen.

Adhärenz als wirtschaftlicher Hebel

Der Fokus des 2022 gegründeten Unternehmens liegt auf sog. multimorbiden Patient*innen – Menschen, die gleichzeitig an mehreren chronischen Leiden wie Nierenerkrankungen (CKD), Diabetes und Bluthochdruck leiden. Ein Kernproblem in diesem Bereich ist die mangelnde Therapietreue im Alltag (Adhärenz). Statistiken des Gesundheitswesens belegen, dass etwa 50 % der chronisch Kranken ihre Medikamente nicht vorschriftsmäßig einnehmen. Oska Health setzt hier auf eine hybride Betreuung: Ein digitaler Begleiter (App) wird durch persönliches Coaching via Video und Chat ergänzt.

Ziel dieses Ansatzes ist die Reduktion von vermeidbaren Komplikationen und teuren Krankenhausaufenthalten. Für die Kostenträger stellt dies ein mathematisches Optimierungsproblem dar: Übersteigen die Kosten für die digitale Betreuung die Einsparungen durch verhinderte Akutereignisse? Oska Health scheint hier erste überzeugende Daten geliefert zu haben, wie die Beteiligung des Venture-Arms der Schweizer CSS Versicherung (SwissHealth Ventures) signalisiert.

Das Gründungsteam: Erfahrung aus der Industrie

Ein wesentliches Merkmal von Oska Health ist der „Founder-Market-Fit“. Die Gründer*innen kommen nicht aus der klassischen Software-Entwicklung, sondern bringen tiefgreifende Branchenerfahrung aus dem Gesundheitssektor mit:

- Niklas Best (CEO): War zuvor über zehn Jahre in der Branche tätig, unter anderem als Director of Digital Products bei Fresenius Medical Care. Er verfügt über einen Executive MBA der Universität St. Gallen.

- Dr. Malte Waldeck (CFO/COO): Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler (RWTH Aachen) sammelte Erfahrungen im Investmentbanking (Metzler) sowie in Führungspositionen bei DaVita Kidney Care und der D.med Healthcare Group.

- Claudia Ehmke (CPO): Verantwortet mit langjähriger Erfahrung in der Tech-Szene (u.a. bei der Design-Agentur ustwo in London) die Nutzerschnittstelle und Produktstrategie.

Diese personelle Konstellation dürfte den Zugang zu den oft schwer zugänglichen Entscheidungsträgern der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) erleichtert haben.

Strukturelle Herausforderungen und Wettbewerb

Trotz des Kapitalzuflusses steht das Unternehmen vor den typischen Hürden des deutschen Digital-Health-Marktes. Im Gegensatz zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), die einen standardisierten Zulassungsweg gehen, nutzt Oska Health sog. Selektivverträge. Dieser Weg erfordert einen deutlich höheren individuellen Vertriebsaufwand pro Krankenkasse, ermöglicht aber eine tiefere Integration in bestehende Versorgungspfade.

Ein kritischer Faktor bleibt die Skalierbarkeit. Ein Modell, das auf menschliches Coaching setzt, hat naturgemäß höhere Grenzkosten als eine reine Software-Lösung. Oska Health begegnet dem durch den Einsatz von KI, um administrative Aufgaben der Coaches zu automatisieren. Der Erfolg der nächsten Jahre wird davon abhängen, ob die technologische Unterstützung die Effizienz so weit steigert, dass eine flächendeckende Versorgung bei gleichbleibender Marge möglich ist.

Zudem ist das Marktumfeld für Chronic Care Management zunehmend besetzt. Während spezialisierte Anbieter wie Oviva (Ernährung) oder Mika (Onkologie) einzelne Nischen besetzen, positioniert sich Oska Health durch die Fokussierung auf die komplexere Multimorbidität. Dies vergrößert zwar die Zielgruppe, erhöht jedoch gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen an das Produkt als zertifiziertes Medizinprodukt.

Einordnung für den Start-up-Sektor

Die Finanzierung von Oska Health zeigt einen deutlichen Trend im HealthTech-Investment: Kapital fließt verstärkt in Modelle, die nicht nur eine digitale Lösung bieten, sondern eine nachweisbare Integration in die Abrechnungsstrukturen des Gesundheitssystems vorweisen können. Für Gründer*innen im Bereich Medtech verdeutlicht der Fall Oska, dass Branchenexpertise und die Wahl des richtigen Erstattungsweges oft wichtiger sind als die reine technologische Innovation. Ob sich der hybride Ansatz langfristig gegen rein algorithmische Lösungen durchsetzt, wird an den klinischen und ökonomischen Langzeitdaten der Krankenkassen-Partner gemessen werden.

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

Distart: Vom Agentur-Frust zum EdTech-Champion

Wie das 2021 von Thomy Roecklin gegründete und seit 2025 zusammen mit Lucia-Miriam Selbert geführte Leipziger EdTech Distart das Bildungssystem „gegen den Strich bürstet“.

Wer in Deutschland über Start-up-Hubs spricht, landet meist schnell in Berlin oder München. Doch in der sächsischen Metropole Leipzig wächst seit einigen Jahren ein Player heran, der beweist, dass Innovation auch abseits der üblichen Verdächtigen gedeiht: Die Distart Education GmbH. Ihr Treibstoff ist der eklatante Mangel an digitaler Kompetenz in der deutschen Wirtschaft – und der Mut, das „System Bildung“ gegen den Strich zu bürsten.

Wenn „Done for You“ nicht mehr reicht

Die Wurzeln des Unternehmens reichen weiter zurück als das offizielle Gründungsjahr 2021. Gründer Thomy Roecklin setzte jahrelang mit seinen Agenturen MNKY lab und TRDIGITAL digitale Kampagnen für Kund*innen um. Doch im Tagesgeschäft bremste das fehlende Digitalverständnis auf Kundenseite die Projekte immer wieder aus. Die Erkenntnis, dass Deutschland weniger neue Agenturen, sondern mehr digitale Mündigkeit braucht, führte schließlich zum Pivot.

Interessanterweise war der Auslöser für diesen Kurswechsel kein konkretes Kundenprojekt. Auf die Frage nach dem „Aha-Moment“ erklärt Roecklin, dass er lediglich versuchte, Lucia-Miriam Selbert einzuarbeiten, und dabei schockiert feststellte, wie wenig praxisnahe digitale Weiterbildungen existierten. Er baute kurzerhand selbst ein Lernprogramm – ohne zu ahnen, dass daraus einmal Distart entstehen würde. Im Januar 2021 fiel der Startschuss für Distart learn. Mitten in der Pandemie setzte Roecklin auf ein Modell, das sich radikal von klassischen Bildungsträgern unterschied: 100 Prozent remote, aber mit enger persönlicher Betreuung und einem klaren Fokus auf die Praxis.

Das Schnellboot zwischen den Tankern

Distart operiert im sogenannten AZAV-Markt (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). Während etablierte Bildungsriesen oft mit der Trägheit ihrer Größe kämpfen und bis zu 24 Monate für Lehrplananpassungen benötigen, hat sich Distart als agiler „Qualitäts-Vorreiter“ positioniert.

Für Roecklin ist diese Agilität eine Frage des Überlebens, da sich Jobs und Skills heute schneller verändern als jede klassische Bildungslogik. Er betont, dass man ohne permanente Weiterentwicklung der Inhalte zwangsläufig am Markt vorbei ausbilden würde. Diese Flexibilität ist zudem essenziell für die Zielgruppe: Viele Teilnehmende bilden sich neben ihrem 9-to-5-Job weiter, betreuen Kinder oder pflegen Angehörige und benötigen daher flexible statt starrer Strukturen.

Agency-DNA statt Schulbank-Feeling

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil liegt in der Herkunft: Distart ist keine klassische Schule, sondern wurde von Marketern für Marketer gebaut. Diese „Agency-DNA“ durchzieht das gesamte Geschäftsmodell. Mit einer modernen Lernumgebung aus Live-Sessions und asynchronen Deep-Dives spricht das Unternehmen alle Altersgruppen gleichermaßen an.

Auch technologisch ist man der Konkurrenz oft einen Schritt voraus: Als ChatGPT Ende 2022 die Arbeitswelt veränderte, reagierte Distart fast in Echtzeit. Auf die kritische Frage, ob KI das vermittelte Wissen nicht bald obsolet mache, findet Roecklin eine klare Antwort: KI ersetzt keine Menschen, sie ersetzt lediglich Mittelmaß. Während KI das Netz mit generischen Inhalten flutet, steige paradoxerweise der Hunger nach echten Stimmen, Ideen und Perspektiven – Marketing werde also menschlicher.

Bootstrapping und gesundes Wachstum

Der Erfolg gibt dem Konzept recht. Im September 2024 erfolgte die Umfirmierung zur Distart Education GmbH, was den Übergang vom Start-up zum etablierten Bildungsinstitut markierte. Während andere Tech-Unternehmen Personal abbauen mussten, verdoppelte Distart seine Belegschaft beinahe auf über 100 Köpfe und bezog im Oktober 2025 neue Räumlichkeiten im NEO Leipzig.

Besonders bemerkenswert: Das Wachstum ist organisch und gebootstrapped – finanziert aus dem eigenen Cashflow ohne externe Risikokapitalgeber. Das macht Distart unabhängig von Exit-Druck. Seit Februar 2025 verstärkt Lucia-Miriam Selbert als Geschäftsführerin die strategische Ausrichtung.

Dennoch birgt die Skalierung Risiken, da das Geschäftsmodell stark von staatlichen Bildungsgutscheinen abhängt. Auf einen möglichen „Plan B“ angesprochen, erklärt das Unternehmen, dass Förderungen zwar beim Beschleunigen helfen, man Distart aber bewusst so aufbaue, dass langfristig strukturelle Unabhängigkeit erreicht wird. Auch die Qualitätssicherung bei über 100 Mitarbeitenden ist eine Herausforderung. Thomy Roecklin gibt offen zu, dass Wachstum kein Wellnessprogramm ist und es im Getriebe zwangsläufig knirscht. Sein Schlüssel: Qualität darf nicht an Einzelpersonen hängen, sondern muss im gesamten System verankert sein, kombiniert mit echtem Vertrauen in das Team statt Kontrolle.

Der Standort als Statement und Vision

Dass Distart in Leipzig verwurzelt bleibt, ist Teil der Identität. Roecklin sieht im Osten Deutschlands ein enormes, oft unterschätztes Potenzial und erlebt dort viel Talent, Pragmatismus und Lernhunger. Distart versteht sich hier auch als Regionalentwickler.

Die Vision der Gründer geht jedoch über reine Kurse hinaus. Unterstrichen durch Auszeichnungen wie „Top Fernschule 2025“ und „2026“, arbeitet das Team nun an der Gründung der Distart University of Applied Sciences. Das Ziel bis 2030 ist ambitioniert: Ein Alumni-Netzwerk von 25.000 Absolvent*innen. Sollte der komplexe Weg zur staatlichen Anerkennung gelingen, wird Distart endgültig zum gewichtigen Faktor für die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik.

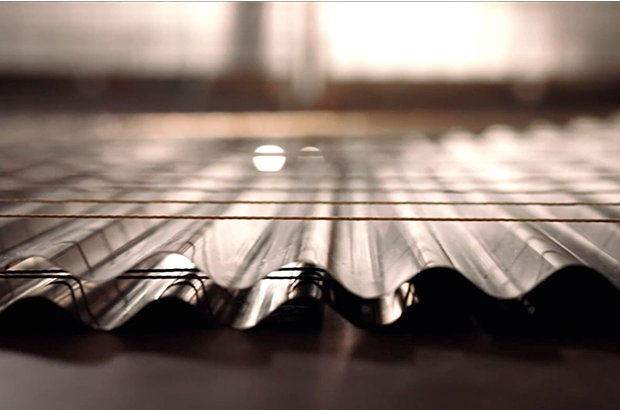

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

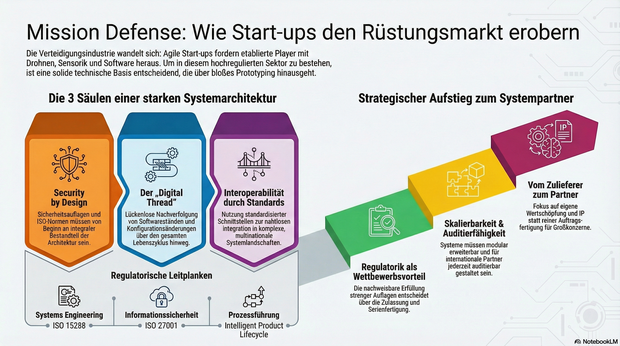

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

ewigbyte: Datenspeicher für die Ewigkeit?

Wie das 2025 von Dr. Steffen Klewitz, Dr. Ina von Haeften und Phil Wittwer gegründete Münchner DeepTech-Start-up Microsoft und die Tape-Industrie herausfordert und sich für seine Mission 1,6 Millionen Euro Pre-Seed-Kapital sichert.

Daten werden oft als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet, doch ihre Lagerung gleicht technologisch oft noch dem Stand der 1950er Jahre. Während Künstliche Intelligenz und IoT-Anwendungen den weltweiten Datenhunger exponentiell in die Höhe treiben, werden Informationen physisch meist noch auf Magnetbändern (LTO) oder Festplatten archiviert. Diese Medien sind energiehungrig, müssen alle paar Jahre aufwändig migriert werden und sind anfällig für physikalische Zerfallsprozesse.

In diesen Markt für sogenannte Cold Data – also Daten, die archiviert, aber selten abgerufen werden – stößt nun das Münchner DeepTech-Start-up ewigbyte. Das Unternehmen, das erst im Jahr 2025 gegründet wurde, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, die den Übergang in die industrielle Entwicklung ermöglichen soll. Angeführt wird das Konsortium von Vanagon Ventures und Bayern Kapital, ergänzt durch Business Angels aus dem BayStartUP-Netzwerk. Doch der Weg zum Markterfolg ist kein Selbstläufer, denn das Startup betritt ein Feld, auf dem sich bereits globale Giganten und etablierte Industriestandards tummeln.

Der Markt: Ein schlafender Riese erwacht

Der Zeitpunkt für den Vorstoß scheint indes gut gewählt. Branchenanalysten schätzen den globalen Markt für Archivdaten („Cold Storage“) auf ein Volumen von rund 160 bis 180 Milliarden Euro, mit Prognosen, die bis Mitte der 2030er Jahre auf über 450 Milliarden Euro ansteigen. Getrieben wird dies nicht nur durch KI-Trainingsdaten, sondern auch durch verschärfte Compliance-Regeln und den massiven Anstieg unstrukturierter Daten. Die derzeit dominierende Magnetband-Technologie stößt jedoch zunehmend an physikalische Dichtegrenzen und zwingt Rechenzentren zu kostspieligen Migrationszyklen alle fünf bis sieben Jahre, um Datenverlust durch Entmagnetisierung („Bit Rot“) zu verhindern.

Lasergravur statt magnetischer Ladung: So funktioniert es

Der Ansatz von ewigbyte bricht radikal mit diesem Paradigma. Statt Daten magnetisch oder elektronisch zu speichern, nutzt das Startup Femtosekunden-Laser, um Informationen mittels ultrakurzer Lichtpulse direkt in Quarzglas einzuschreiben.

Das Verfahren ähnelt mikroskopisch kleinen QR-Codes, die dreidimensional in das Material „graviert“ werden (Voxel). Das zentrale Versprechen: Einmal geschrieben, benötigen die Daten keinerlei Energie mehr zur Erhaltung. Das Glas ist resistent gegen Hitze, Wasser, elektromagnetische Impulse (EMP) und Cyberangriffe, da die Daten physisch fixiert sind (WORM-Speicher: Write Once, Read Many). Laut ewigbyte ermöglicht dies eine dauerhafte Archivierung über Jahrhunderte ohne die sonst üblichen laufenden Kosten für Klimatisierung und Migration.

Vom Hardware-Verkauf zum „Storage-as-a-Service“

Interessant für Gründer ist der strategische Schwenk im Geschäftsmodell, den ewigbyte vollzieht. Anstatt teure und wartungsintensive Lasermaschinen an Kunden zu verkaufen (CAPEX-Modell), positioniert sich das Start-up als Anbieter von „Storage-as-a-Service“. Kunden mieten Speicherkapazität, ewigbyte übernimmt das komplexe Handling der Laser. Dies senkt die Einstiegshürde für Pilotkunden massiv, erfordert aber vom Start-up hohe Vorab-Investitionen in die eigene Infrastruktur – ein klassisches „DeepTech“-Wagnis, das nur mit geduldigem Kapital funktioniert.

David gegen Goliath: Das Rennen um das Glas

Mit der Technologie ist ewigbyte allerdings nicht allein auf weiter Flur. Das Start-up begibt sich in direkten Wettbewerb mit einem der größten Technologiekonzerne der Welt: Microsoft forscht unter dem Namen „Project Silica“ seit Jahren an exakt dieser Technologie, um seine eigene Azure-Cloud-Infrastruktur unabhängiger von Magnetbändern zu machen. Auch lokal gibt es Konkurrenz: Das ebenfalls in München und den USA ansässige Unternehmen Cerabyte verfolgt einen ähnlichen Ansatz mit keramisch beschichtetem Glas, setzt dabei aber stärker auf kassettierte Hardware-Verkäufe.

Ewigbyte muss sich in diesem „Haifischbecken“ also klug positionieren. Mit dem frischen Kapital von 1,6 Millionen Euro will das Gründungsteam um CEO Dr. Steffen Klewitz, Technologiechef Phil Wittwer und Operations-Chefin Dr. Ina von Haeften nun den Schritt von der Forschung in die industrielle Anwendung vollziehen. Geplant ist die Entwicklung eines Prototyps, der als Basis für erste Pilotprojekte ab 2026 dienen soll. Ein entscheidender Vertrauensbeweis ist dabei der kürzlich erhaltene Validierungsauftrag der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). Dieses Mandat gilt in der DeepTech-Szene als Ritterschlag, da SPRIND gezielt Technologien fördert, die das Potenzial haben, Märkte disruptiv zu verändern, für klassische VCs aber oft noch zu risikoreich sind.

Die technologischen Nadelöhre

Trotz der Euphorie über die Finanzierung und das SPRIND-Siegel bleiben die technischen und ökonomischen Hürden hoch. Die Achillesferse optischer Speichermedien war historisch immer die Schreibgeschwindigkeit (Throughput). Während ein Magnetband Daten in rasender Geschwindigkeit aufspult, muss ein Laser beim Glas-Speicher physische Punkte brennen. Um im Zeitalter von Petabytes konkurrenzfähig zu sein, muss ewigbyte eine massive Parallelisierung des Schreibvorgangs erreichen – das Start-up spricht hier von „über einer Million Datenpunkten pro Puls“.

Ein weiterer Knackpunkt sind die Kosten pro Terabyte. Magnetbänder sind in der Anschaffung spottbillig. Glas als Rohstoff ist zwar günstig, doch die komplexe Lasertechnik treibt die Initialkosten. ewigbyte muss beweisen, dass die Gesamtkostenrechnung (Total Cost of Ownership) über 10 oder 20 Jahre hinweg günstiger ausfällt, weil Strom- und Migrationskosten entfallen. Zudem entsteht für Kunden ein neues Risiko: Da die Daten nur mit speziellen optischen Geräten lesbar sind, begeben sie sich in eine Abhängigkeit vom Technologieanbieter (Vendor Lock-in).

Digitale Souveränität als Verkaufsargument

Hier kommt der strategische Aspekt der „Digitalen Souveränität“ ins Spiel, den auch die Investoren betonen. Da ein Großteil europäischer Daten derzeit auf US-amerikanischer Cloud-Infrastruktur liegt oder von Hardware aus Fernost abhängt, könnte eine physische, langlebige Speicherlösung „Made in Germany“ für Behörden, Banken und kritische Infrastrukturen ein entscheidendes Argument sein. Sandro Stark von Vanagon Ventures sieht im Ausbau der Speicherinfrastruktur den „Schlüssel für alles, was davor liegt: KI, Energie, Rechenleistung“.

Ob ewigbyte tatsächlich zu einem Unternehmen von „generationeller Bedeutung“ wird, wie es die Investoren hoffen, wird sich zeigen, wenn der angekündigte industrielle Prototyp die geschützten Laborbedingungen verlässt. Der Bedarf an einer Alternative zum Magnetband ist unbestritten da – das Rennen darum, wer den Standard für das Glas-Zeitalter setzt, ist hiermit eröffnet.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

Seed-Runde: Leipziger HRTech clarait erhält über 1,5 Mio. Euro

Das 2023 von Johannes Bellmann, Miriam Amin und Thilo Haase gegründete Start-up clarait digitalisiert einen der letzten analogen Bereiche im Unternehmen: die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und HR.

Die clarait GmbH hat den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde bekanntgegeben und sichert sich Kapital in Höhe von über 1,5 Millionen Euro. Lead-Investor der Runde ist der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, der einen siebenstelligen Betrag investiert. Als Co-Investor beteiligt sich der HR Angels Club, ein europaweites Netzwerk aus erfahrenen HR-Führungskräften und Investoren.

Marktlücke: Der „White Spot“ zwischen HR- und Legal-Tech

Während klassische HR-Prozesse wie Payroll oder Recruiting längst digitalisiert sind, gilt der Bereich der „Labour Relations“ (betriebliche Mitbestimmung) als einer der letzten kaum erschlossenen Märkte. In vielen Unternehmen dominiert hier noch der „Status Quo“ – ein Vorgehen, das angesichts strenger Compliance-Vorgaben und der DSGVO zunehmend riskant wird.

Clarait positioniert sich hier mit zwei verknüpften SaaS-Lösungen:

- BRbase unterstützt Betriebsräte bei der strukturierten Organisation von Sitzungen, Beschlüssen und Mitbestimmungsprozessen.

- HRflows liefert der Arbeitgeberseite juristisch geprüfte Workflows für mitbestimmungspflichtige Maßnahmen.

Wettbewerb & USP: Brückenbauer statt Insellösung

Im Wettbewerbsumfeld grenzt sich das Leipziger Start-up deutlich ab. Während etablierte Anbieter oft reine Insellösungen anbieten, verfolgt clarait einen Plattform-Ansatz. Ziel ist es, den Medienbruch zwischen Personalabteilung und Gremium zu beenden und beide Seiten auf einer Infrastruktur zu verbinden.

Das Start-up adressiert damit einen wachsenden Markt, der durch steigende regulatorische Anforderungen und den Trend zu revisionssicheren Workflows getrieben wird. Zu den Kunden zählen bereits DAX-40- und Fortune-500-Unternehmen.

Der „Perfect Fit“: Praxis trifft Prozesslogik

Ein wesentlicher Faktor für das Investment dürfte die Komposition des Gründerteams sein, das die nötige Neutralität für dieses politisch sensible Thema mitbringt:

- Johannes Bellmann (CEO) vereint die Perspektiven beider Verhandlungspartner und versteht das Geschäftsmodell sowie den Markt der betrieblichen Mitbestimmung tiefgehend.

- Thilo Haase (CPO) verantwortet die inhaltliche Ausgestaltung der Plattform.

- Miriam Amin (CTO) vervollständigt das Trio als technische Mitgründerin.

„Smart Money“ und KI-Pläne

Neben dem Kapital des TGFS bringt vor allem der Einstieg des HR Angels Club strategisches Gewicht. Das Netzwerk gilt als „Smart Money“ der HR-Tech-Szene und bietet Zugang zu Entscheidern in Personal- und Organisationsfunktionen. Sören Schuster, Geschäftsführer des TGFS, sieht in der Gremienverwaltung einen „bislang nur unzureichend digitalisierten Bereich“ und bescheinigt dem Team das Potenzial zum Qualitätsführer.

Das frische Kapital soll primär in den Ausbau der Vertriebsorganisation sowie die Weiterentwicklung der Software fließen. Geplant sind unter anderem die Integration von KI-gestützten Assistenzfunktionen sowie die Vorbereitung der Internationalisierung, die zunächst im deutschsprachigen Raum erfolgen soll.

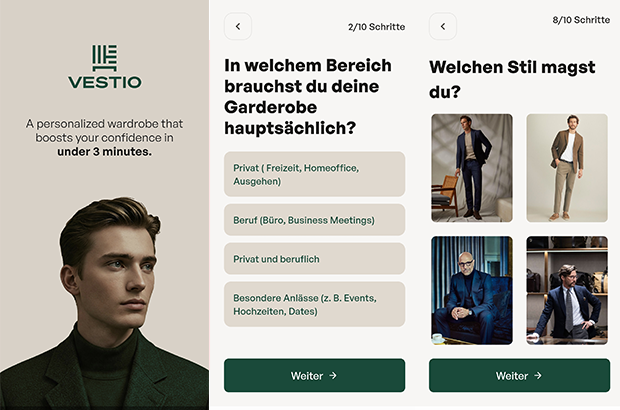

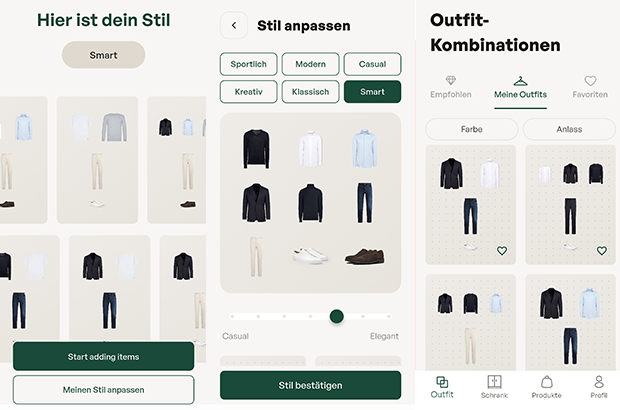

VESTIO: Wenn ein Solar-Entrepreneur auf einen Stil-Rebellen trifft

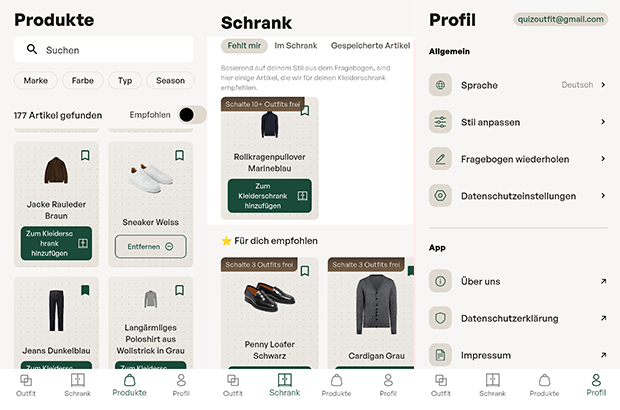

Die Geschichte der jungen FashionTech-App VESTIO ist zugleich die zweier Gründer, die sich in einem gemeinsamen Ziel treffen: Die Demokratisierung von gutem Stil durch algorithmische Logik.

Hinter der FashionTech-App VESTIO steht die im Jahr 2024 von Bastian Arend und Justus Hansen gegründete Opus Stilberater GmbH, die den Anspruch erhebt, professionelle Stilberatung erstmals digital, logisch und kostenlos zugänglich zu machen.

Der „Solar-Entrepreneur“ trifft den Stil-Rebell

Die persönlichen Hintergründe der Gründer bieten spannende Kontraste, die weit über ein übliches Business-Profil hinausgehen. Bastian Arend, Co-Founder und CEO, kam über die Energiewende zur Mode. Als Seriengründer baute er den Online-Solar-Anbieter Klarsolar auf und verkaufte ihn im Dezember 2023 erfolgreich an den Energiekonzern E.ON. Die Übernahme erfolgte in einer für die Solarbranche schwierigen Marktphase, was Bastian Arend als Krisen-erprobten Strategen auszeichnet.

VESTIO entwickelte er 2024 jedoch aus einem ganz persönlichen „Pain Point“ heraus: Während er internationale Millionen-Finanzierungsrunden leitete, bestand sein eigener Stil mangels Zeit lediglich aus Hoodie, Jeans und Sneakern. „Ich wollte nur jemanden, der für mich einkauft“, erinnert er sich an diese Phase. Seine Abneigung gegen zeitraubendes Shopping führte ihn schließlich zu Justus Hansen.

Justus Hansen, Co-Founder und Chief Styling Officer, bringt eine Biografie ein, in der Mode schon immer eine zentrale Rolle spielte. Sein Gespür für klassische Mode ist tief verwurzelt: Justus Hansen trug bereits im Kindergarten eine Fliege und provozierte später Lehrer, indem er im Sakko zum Unterricht erschien. Bevor er mit über 1,6 Millionen Follower*innen zu einem der bekanntesten Männerstilberater Deutschlands aufstieg, studierte er Jura und absolvierte Praktika im Bankensektor, unter anderem bei der Dresdner Bank.