Aktuelle Events

MyBio: Neuer Bio-Lieferdienst mit Vollsortiment gestartet

Bio pur, online bestellt – schnell und nachhaltig geliefert: MyBio, ein reiner Bio-Lieferdienst, will genau das ab sofort in München bieten.

Mitten in der Pandemie-Zeit lernten sich Sven Weber und Martin Schneider im Kindergarten kennen. Ihr Nachwuchs gewöhnte sich dort gerade ein – da war Zeit zum Reden und Diskutieren. Sven, der dank seiner Frau vom Standard-Supermarkt-Käufer zum überzeugten Bio-Fan wurde, hatte die Idee: Ein Biolieferdienst für alle, Stadt und Land. Mit echtem Bio statt Discounter-Gurke. Weidetiere auf saftigen Wiesen statt Massentierhaltung. Nachhaltiger Biogroßhandel statt welke Convenience.

Seine Überzeugung begeisterte auch Martin. Er investierte und brachte sein Business-Know-how als Geschäftsführer ein. Gemeinsam treiben sie seitdem ihre Idee von einem Konzept voran, das besser sein will als herkömmliche Lebensmittellieferdienste:

- Regionale Produkte

- Kaufen direkt bei den Erzeuger*innen

- 100 % pures Bio mit Tradition und Siegel

- So günstig wie im Biomarkt

- Binnen drei Stunden mit dem E-Mobil geliefert – auch außerhalb der Münchner Stadttore

Martin und Sven knüpften Kontakte zum Biobauerndienst, zu Bioland, Demeter und dem Biogroßhandel und legen los …

Nach dreimonatiger Testphase starten die beiden nun mit MyBio, ihrem Bio-Lieferdienst mit Produkten in Demeter-, Bioland- oder Naturland-Qualität, im Großraum München durch. Damit erhalten die Menschen im Stadtgebiet und dem Umland der bayerischen Metropole bequemen Zugang zu über 5.000 Bio-Produkten per Online-Bestellung.

Geliefert wird per E-Mobil binnen drei Stunden. Dank der Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugerbetrieben bringt MyBio den Hofladen quasi direkt nach Hause. Über eine Kooperation mit dem Biobauerndienst bietet der neue Lieferdienst zudem Fleisch von Biobauernhöfen aus der Region.

Die Vision der Gründer: Bio für alle

Die Gründer wissen aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen oft nicht genug Zeit haben, um gesunde Produkte in Bio-Qualität einzukaufen. Der Weg zum Hofladen oder Bio-Markt ist oft zu weit. Wochenmärkte, die häufig am Vormittag stattfinden, bieten für Berufstägige ebenfalls keine Alternative. Deshalb sind sich die Gründer sicher, dass die Zeit reif ist für einen besseren, nachhaltigen Lieferdienst. „Bio für alle ist unsere Vision und der entscheidende Grund, warum Menschen bei uns bestellen“, sagt Martin, Gründer und Geschäftsführer. „Der enge Kontakt zu den Erzeuger*innen ist uns sehr wichtig – wir eröffnen ihnen neue Verkaufsmöglichkeiten und den Menschen einfachen Zugang zu hochwertigen Bio-Produkten.“

Nachhaltig, regional, fair

Genauso wichtig wie die Produktqualität ist den Gründern auch ein nachhaltiges Wirtschaften im eigenen Unternehmen. Die Lieferung erfolgt über Elektrofahrzeuge. Die aktuell 23v Teammitglieder sind fest angestellt. Faire Löhne, respektvoller Umgang und Diversity sind – so die Gründer – Teil der Unternehmenswerte.

MyBio überzeugt mit einem Konzept, das nachhaltiger ist als herkömmliche Lieferdienste: Das umfangreiche Sortiment reicht von Backwaren über Naturkosmetik bis hin zu Windeln. Frische Ware bezieht MyBio von den Erzeugerverbänden Bioland, Demeter sowie vom Biobauerndienst, einem Lieferdienst für Biofleisch aus der Region München. Weitere Produkte stammen vom Biogroßhandel und von Familienunternehmen mit langer Tradition und tiefer Verwurzelung in der Bio-Branche.

Volle Transparenz

Die Erzeugerbetriebe des Biobauerndienstes bieten absolute Transparenz: Der gesamte Prozess – angefangen vom Saatgut bis zum fertigen Produkt – verläuft ohne Gentechnik. Das Fleisch kann jederzeit lückenlos rückverfolgt werden. Ein Geflügelbetrieb aus Pfarrkofen wird zudem über das bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) in der Maßnahme „B10 Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb“ vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium gefördert. Damit werden landwirtschaftliche Betriebe beim Gewässer-, Boden- und Klimaschutz sowie zur Förderung der Biodiversität unterstützt.

„Früher habe ich im Standard-Supermarkt eingekauft und mir nie Gedanken gemacht, was ich da kaufe oder wo das Fleisch herkommt. Und ich habe nicht gewusst, was die Nahrungsmittel mit mir machen. Erst durch meine Kinder habe ich mich damit beschäftigt und verstanden: Aus unserer Ernährung schöpfen wir unsere Kraft. Seitdem lege ich Wert auf Bio, gesunde Ernährung und frisch zubereitete Speisen“, erklärt Martin Schneider, was ihn antreibt.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

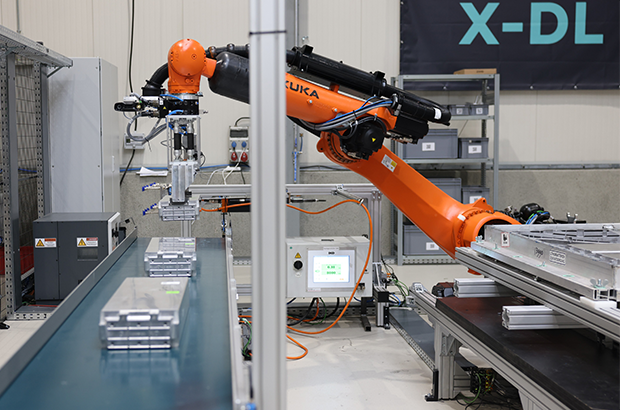

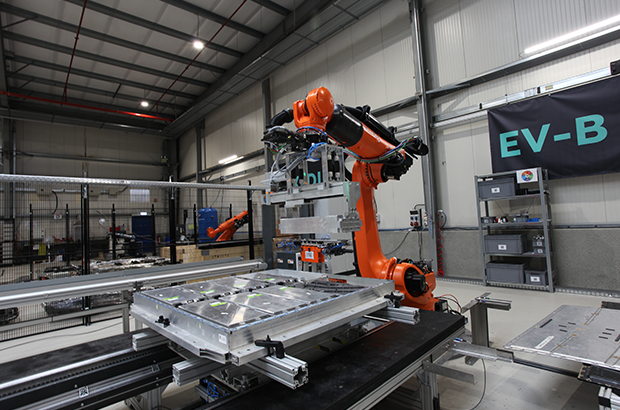

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

Rouge: Vom Tabu zum Geschäftsmodell

Die Menstruation ist ein Milliardenmarkt – und dennoch oft unsichtbar. Das von Tina Frey und Patrick Gsell gegründete Start-up Rouge bricht mit diesem Muster. Was Ende 2022 als Vision in der Schweiz begann, hat sich durch geschickte Positionierung und Expansion nach Deutschland zu einem ernstzunehmenden Player im FemTech-Bereich entwickelt.

Die Grundidee von Rouge ist so simpel wie strategisch klug: Statt die Menstruation zu verstecken, wird sie zum sichtbaren Lifestyle-Element. „Mich hat fasziniert, wie sehr die Menstruation unseren Alltag beeinflusst und wie konsequent wir trotzdem darüber schweigen“, erklärt Mitgründerin Tina Frey. „Bald wurde mir klar: Das ist ein gesellschaftliches Problem.“ Dass dieser Ansatz einen Nerv trifft, zeigt der rasche Aufstieg des Unternehmens. Durch gezielte Medienarbeit gelang es dem Team, das Thema aus der Nische in den Mainstream zu heben – Tina Frey positioniert sich dabei konsequent nicht nur als Unternehmerin, sondern als Expertin für Frauengesundheit.

Differenzierung im "Red Ocean"

Im Zentrum der Marke steht der Rouge-Drink, ein Pulver-Supplement mit Eisen, Vitamin B12 und Granatapfel. Doch der eigentliche USP liegt nicht in den Inhaltsstoffen, sondern in der Inszenierung. Die transparente Flasche mit der roten Flüssigkeit fungiert als bewusstes „Statement-Piece“.

Hier gelingt dem Start-up ein entscheidender Schachzug im wachsenden Markt für Zyklusgesundheit: Während Wettbewerber wie FEMNA oder MYLILY auf funktionale Nahrungsergänzung in diskreter Kapselform setzen, inszeniert Rouge die Einnahme als genussvollen Wellness-Moment. Gleichzeitig emanzipiert sich das Duo von den „lauten“ Tabubrechern der Branche wie The Female Company: Rouge setzt weniger auf Provokation durch Hygieneartikel, sondern transformiert die Linderung von Regelbeschwerden von einer medizinischen Notwendigkeit in eine „ästhetische Selbstverständlichkeit“.

„Sichtbarkeit verändert Verhalten“, so Tina Frey. „Die Flasche macht den Zyklus im Alltag sichtbar und löst Gespräche aus. Noch wichtiger: Viele Frauen erleben dadurch eine neue Selbstverständlichkeit und mehr Selbstbewusstsein.“ Dieser Social-Impact-Gedanke ist fest im Geschäftsmodell verankert: Ein Teil der Erlöse fließt in Aufklärungsprojekte. „Sozialer Impact ist kein Marketing-Trick, sondern eine Notwendigkeit“, ergänzt Co-Founder Patrick Gsell. „Gleichzeitig braucht es wirtschaftliche Stabilität, um langfristig bestehen zu können.“

Diverse Kompetenzen als Wachstumstreiber

Hinter der Marke steht ein komplementäres Gründungs-Duo. Tina Frey bringt als Marketing-Expertin das kommunikative Rüstzeug mit, während Patrick Gsell – seit über 20 Jahren Geschäftsführer eines Softwareunternehmens – die strategische Struktur und Skalierungserfahrung liefert. Patrick Gsell, der 2022 den Bund-Essay-Preis gewann, liefert zudem den intellektuellen Unterbau. „Die Hälfte der Menschheit erlebt die Menstruation. Trotzdem betrifft sie die ganze Gesellschaft und nicht zuletzt das Verständnis zwischen Mann und Frau. Genau deshalb finde ich es so spannend, mit Rouge am Anfang eines gesellschaftlichen Wandels zu stehen“, so Patrick Gsell.

Expansion mit lokaler Strategie

Nach der Etablierung auf dem Schweizer Heimatmarkt erreichte Rouge im Herbst 2025 den nächsten Meilenstein: den Markteintritt in Deutschland. Anders als bei reinen Export-Modellen setzt das Start-up hierbei auf lokale Strukturen und Partner vor Ort. „Der deutsche Markt bietet großes Potenzial, aber jede Gesellschaft tickt anders“, begründet Tina Frey den Schritt. Das Ziel bleibt grenzüberschreitend gleich: Die Menstruation soll kein Nischenthema bleiben, sondern als normaler Teil der weiblichen Gesundheit akzeptiert werden – sichtbar gemacht durch eine rote Flasche, die den Dialog eröffnet.

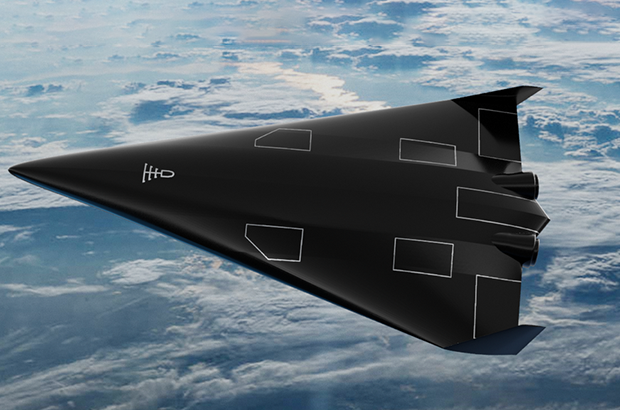

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Gaming & digitale Medien – eine Perspektive für Start-ups?

Diese Voraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer von Start-ups in der Gamingbranche oder der Gestaltung digitaler Medien mitbringen, um erfolgreich zu sein.

Digitale Start-ups verbinden attraktive Zukunftsperspektiven mit einem geringen Startkapital. Für die digitale Generation aktueller Schul- und Universitätsabgänger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg in die Gamingbranche oder die Gestaltung digitaler Medien für die Gründung eines Start-ups ausreichen kann. Solche Perspektiven sind gegeben, die neben ausreichend Kreativität eine fundierte Ausbildung in Computertechnik und Business gleichermaßen voraussetzen.

Indie-Games – eine Perspektive für Entwickler?

Noch vor einigen Jahren war die Gamingbranche als Perspektive für Gründer eher unattraktiv. Die großen, internationalen Studios dominierten die Szene, wobei für Triple-A-Titel längst Tausende von Entwicklern an unterschiedlichen Standorten benötigt wurden. Unter dem Zeit- und Kostengrund vieler Studios sowie der Entlassungswelle der letzten Jahre ist es für immer mehr Developer uninteressant, auf die Anstellung in einem der großen Softwarehäuser zu hoffen.

Die unabhängige Entwicklung von digitalen Medien oder Spielen bleibt jedoch beliebt und kann zur Basis eines Start-ups werden. Immer mehr Gamer wenden sich von den überteuerten, großen Marken der Szene ab und vertrauen auf kleinere Entwickler mit mehr Freiheiten bei der Umsetzung. Selbst die großen Gaming-Plattformen halten regelmäßig eine Auswahl beliebter und neuer Indie-Games für Millionen Nutzer bereit.

Unabhängig von Größe und Art eines Studios bleibt die Gamingbranche international und setzt verschiedene Skills vom Development bis zum erfolgreichen Marketing voraus. Dies alles lässt sich längst in speziell abgestimmten Studiengängen erlernen.

Spielentwicklung der neuesten Generation als Studiengang

Studiengänge wie Games & Immersive Media an der Hochschule Furtwangen erlauben es, einen Bachelor im Gaming-Umfeld zu erlangen und alle relevanten Fähigkeiten für den zukünftigen Berufsweg zu gewinnen. Neben Computer Science und Anwendungen im spielerischen Bereich nehmen Business, Design und Medien als zweiter Bereich einen wesentlichen Stellenwert im Studium ein.

Diese Kombination des bilingualen Studiengangs ergibt Sinn. Schließlich ist nicht jeder kreative Programmierer und Spieleentwickler ein Geschäftsmann, genauso wenig wie Marketer gerne stundenlang mit Quellcode arbeiten. Moderne Studiengänge wie dieser führen beide Welten zusammen und sorgen für eine fundierte Ausbildung, um tiefe Einblicke in beide relevanten Arbeitsfelder zu gewinnen.

Starke Unterstützung für zukünftige Start-ups

Die Hochschule Furtwangen geht mit ihrer Unterstützung weit über den reinen Studiengang hinaus. Bewusst wird angehenden Start-ups unter die Arme gegriffen, die ihre ersten Schritte ins Gaming-Business mit kreativen Spielen und Studienprojekten gehen möchten.

Neben einer umfassenden Beratung auf dem Weg zum eigenen Business werden ein Support für Fördermittel sowie Räumlichkeiten für das gemeinschaftliche Arbeiten an Spielen oder digitalen Medien geboten. Viele Formalitäten und Unsicherheiten, die sich bei Start-ups unabhängig von Branche und Geschäftsfeld ergeben, werden so seitens der Hochschule kompetent und professionell unterstützt.

Für den Einstieg sind Kenntnisse im Gaming-Bereich ideal, die über die reine „Freude am Zocken“ hinausgehen. Kreativität in der Planung und Umsetzung eigener Projekte sollte nachgewiesen werden – anders als die zwingende Notwendigkeit, eine Programmiersprache zu beherrschen.

Sichtbarkeit im digitalen Umfeld entscheidend

Wie bei allen Produkten entscheidet weniger die tatsächliche Qualität, sondern die Sichtbarkeit und eine wirkungsvolle Werbung über Erfolg von Misserfolg von Games. Gerade das Marketing für digitale Produkte ist wegen der hohen Konkurrenz und einer Fülle an Informationen in der digitalen Welt eine immense Herausforderung. Hier eine fachkundige Unterstützung von Anfang an zu erhalten, bewahrt Entwickler und kreative Köpfe davor, grundlegende Fehler zu begehen und frühzeitig den Traum vom Gaming-Job zu begraben.

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Sprung auf Enterprise-Level

Im September 2024 stellte revel8 den ersten Praktikanten ein. Die Kombination der Themen Cybersecurity und KI weckte auch das Interesse von Investor*innen. „Unsere Seed-Finanzierung kam nicht durch klassisches Fundraising zustande, sondern dank einer frühzeitigen Initiative von Merantix Capital, die unsere Vision verstanden und teilten“, so Julius. Anfang 2025 gewann revel8 die ersten Großkund*innen. Heute nutzen Unternehmen wie der FC Bayern, OBI und mehrere DAX-Konzerne die Plattform. Mitunter trainiert revel8 dabei zehntausende Mitarbeitende. „Dass wir unser Angebot innerhalb eines Jahres auf Enterprise-Level gebracht haben, ist für uns ein Riesenerfolg“, sagt Julius.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten rund 20 Profis aus dem Cybersecurity-Umfeld, darunter mehrere ehemalige CISOs, die als Business Angels mit an Bord sind. Ihre Expertise ermöglicht es unter anderem, neue Ideen und Ansätze schnell zu validieren. „Die meisten von ihnen sind nicht nur Sparringspartner, sondern auch finanziell investiert und profitieren so von unserem Wachstum“, erzählt Julius. Im September 2025 schloss revel8 die Seed-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Millionen Euro, angeführt vom Berliner VC Peak Capital. Zudem investierten u.a. Fortino Capital und weitere Business Angels, darunter der Fußballspieler Mario Götze und der CISO von Adidas, Michael Schrank.

Gesucht: Lernwillige Teamplayer

Heute beschäftigt revel8 knapp 30 Mitarbeitende. Bei der Weiterentwicklung des Teams setzen Julius und seine Mitgründer auf lernwillige Talente: „Wir suchen Teamplayer, die klar denken und eigenverantwortlich handeln können – den Rest bringen wir ihnen bei.“ An Bewerbungen mangele es nicht, schließlich komme das Thema Cybersecurity gerade bei jungen Menschen sehr gut an. Doch mit der dynamischen Entwicklung gehen mitunter auch Wachstumsschmerzen einher. „Wir merken das zum Beispiel daran, dass wir nun auch mal unangenehme Gespräche führen müssen.“ Auch die Dauerbelastung, der man sich als Gründer aussetze, sei nicht zu unterschätzen. „Anfangs haben wir monatelang durchgearbeitet, oft bis tief in die Nacht“, so Julius. Für den langfristigen Erfolg sei es jedoch wichtig, für Ausgleich zu sorgen sowie seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten – und dem eigenen Team ein Vorbild zu sein.

Schnelligkeit als Wettbewerbsvorteil

Der Markt für KI-gestützte Security-Trainings und damit auch die Zahl neuer Anbieter*innen wächst schnell. Durch die Konkurrenz sehen sich die Gründer von revel8 bestätigt. „Wir stehen durchaus auch in Kontakt mit anderen Gründern und Wettbewerbern“, so Julius. Eine wichtige Benchmark sei das Unternehmen Adaptive Security aus den USA, das mit 55 Millionen US-Dollar von OpenAI finanziert wurde. Im Tagesgeschäft treffe man jedoch kaum auf andere Start-ups, sondern vielmehr auf etablierte Anbieter*innen wie etwa KnowBe4. „Diese Wettbewerber operieren auf alten Plattformen, sie entwickeln sich langsam und inkrementell“, so Julius. „Wir dagegen können unsere Ideen binnen Stunden validieren und umsetzen.“ Vor dem Hintergrund, dass IT-Abteilungen immer ausgefeiltere Deepfakes und KI-basierte Social-Engineering-Angriffe erkennen und abwehren müssen, sei das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Umzug und neue Produkte

Ab dem kommenden Jahr soll die Plattform vollautomatisiert laufen und auch kleineren Unternehmen sowie Firmen ohne dezidiertes IT-Team dienen. Betriebe wie Notariate oder Arztpraxen seien besonders gefährdet, sagt Julius: „Die Frontdesks öffnen jeden Tag unzählige PDF-Dokumente und beantworten laufend externe Anfragen, da kann ein falscher Klick den gesamten Betrieb lahmlegen.“ Anfang 2026 wird revel8 nach München umziehen, wo Tom und Robert ursprünglich herstammen. Das gesamte Team wird mitkommen. Das ehemalige Flixbus-Office wird der neue Firmensitz. Von hier aus wird die Plattform weiterentwickelt und sollen die neuen Produkte gelauncht werden.

„Aktuell wird uns das Training für externe Kräfte mit Systemzugriff, zum Beispiel Call-Center-Teams, aus der Hand gerissen“, sagt Julius. Das Produkt entstand zunächst als Pilot mit einer globalen Versicherung – heute trifft es einen wunden Punkt vieler Unternehmen. Anfang 2025 wurde zum Beispiel bei Marks & Spencer über ein externes Dienstleisterteam ein Ransomware-Angriff eingeschleust – der Schaden betrug über 300 Millionen britische Pfund. „Darum bleiben wir in Bewegung“, so Julius, „damit Unternehmen auch künftig solche Angriffe erkennen und abwehren können.“