Aktuelle Events

Gründen mit einer App, Teil 5: Ein App-Gründer berichtet

Wie Sie Ihre Ideen und Pläne in die Tat umsetzen.

Autor: Anne Schulze, Monika WeißVon der App-Idee, der Refinanzierung über den rechtlichen Schutz bis hin zur Umsetzung der App - das waren die Themen unserer Serie „Gründen mit einer App“. Wir schließen die Reihe nun mit einem Gründer ab, der seine Geschichte im StartingUp-Interview erzählt: Wie Tim Kahlhofen mit seiner Idee zu einer Fashion-App erfolgreich durchstartete.

Tim, wie sind Sie auf die Idee gekommen und was genau steckt hinter der App?

Hinter StyleCheck stehen zwei Ideen. Der Grundgedanke war, ein soziales Netzwerk für Mode zu entwickeln, in dem User ihre Outfits präsentieren und zeitgleich neue Modeinspirationen sammeln. Im Gegensatz zu den zahlreichen Modezeitschriften und Fashionshows stehen bei StyleCheck die Outfits der User im Vordergrund. Präsentiert wird Mode im Alltag, da wo sie hingehört: auf die Straßen, in die Clubs oder Büros dieser Welt, getragen von „Normalos“ wie du und ich. Der zweite Ansatz kam uns erst im Laufe der Entwicklung: die Idee, das soziale Netzwerk mit E-Commerce zu verknüpfen. Bei StyleCheck können die getragenen Kleidungsstücke getaggt und direkt bei unseren knapp 100 Partnershops nachgekauft werden. Bisher hat sich E-Commerce oft auf die statische Web-Umgebung beschränkt. Doch wie oft hat man schon im Alltag bei einem Freund oder Arbeitskollegen ein schönes Kleidungstück gesehen und es dann mühselig abends im Internet gesucht. Wir schließen diese Marktlücke und verbinden die zwei Säulen „Mode entdecken“ und „Mode shoppen“ auf eine neuartige Art und Weise.

Was macht man mit solch einer App-Idee? Wie waren die nächsten Schritte?

Zuerst habe ich im App-Store geschaut, ob vielleicht schon etwas Ähnliches existiert. Obwohl es über 2 Millionen Apps gibt und auch die Anzahl der Mode-Apps einschüchternd hoch ist, fand ich keine App, die meinen Ansprüchen entsprach. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich mich von dem – auf den ersten Blick gesättigten Markt – nicht gleich abschrecken ließ und sah meine Idee sogar noch bestärkt. Mein erster wichtiger Tipp ist daher: Dran bleiben!

Um meine Gedanken festzuhalten und zu sortieren, erstellte ich daraufhin einen Businessplan und erste Scribbles der App. Wenn ich sie mir heute anschaue, muss ich schmunzeln. Aber es war wichtig, um an der Idee zu feilen. Mit dieser Grundlage recherchierte ich nach geeigneten Agenturen, die mich bei der weiteren Planung und Umsetzung meines Projektes unterstützen. Wer sich heute mit einer App in dieser har tumkämpften Branche etablieren möchte, muss in meinen Augen durchweg professionell arbeiten. Hier sind spezialisierte App-Agenturen die richtigen Ansprechpartner. Über den nächsten Monat schufen wir gemeinsam ein Konzept, das auch für Investoren attraktiv wurde. So haben wir im September 2014 die StyleCheck GmbH gegründet und daraufhin die Seed-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Dadurch konnte die Entwicklung zeitnah beginnen.

Was genau machte das Konzept für Investoren so attraktiv?

Wir bedienen mit dem Konzept einer neuen Fashion-Community eine ganze Generation von modebegeisterten jungen Leuten. Modeblogger zu werden ist aktuell sehr im Trend, was uns auch die Installationen zeigen. Gerade einmal drei Wochen nach Release sind wir im Apple App-Store unter den „Besten neuen Apps“ gelistet. Vom Trend abgesehen, konnten wir mit unserem Finanzierungskonzept überzeugen. Die App an sich ist kostenlos. Durch das angebundene Affiliate-Netzwerk werden wir anteilsmäßig an den über die App vermittelten Käufen beteiligt. Die Shopping-Funktion bietet damit nicht nur unseren Usern einen erheblichen Mehrwert, sondern stellt zeitgleich eine zentrale Einnahmequelle dar.

Auf welche Besonderheiten haben Sie bei der Umsetzung schließlich geachtet?

StyleCheck gibt es als Hybrid-App und als Web-App für den Browser. Wir wollten uns auf kein Betriebssystem und auch auf keinen Kanal – Smartphone, Tablet oder Desktop – beschränken. Deshalb riet mir meine App-Agentur zur plattformübergreifenden Entwicklung auf Basis der Webtechnologie HTML5. Neben der Web- und Hybrid-App ist auch das Backoffice, in dem wir Nutzer und App verwalten, an ein einheitliches Backend geknüpft. Somit konnten wir alle Plattformen in „einem Rutsch“ entwickeln, was uns eine große Zeitersparnis einbrachte. Die App sollte schließlich schnell an den Start gehen, da ich bereits von einem Konkurrenz-Projekt erfuhr.

Hatten Sie die Befürchtung, dass Ihnen jemand zuvorkommt?

In der heutigen Zeit entstehen täglich neue Apps. Ausgeschlossen ist es also nie. Da wir bereits in einem frühen Entwicklungsstadium einen Fachanwalt für Marken-, Medien- und Urheberrecht konsultierten – um zu garantieren, gegen keine Datenschutzrichtlinien zu verstoßen – klärten wir darüber hinaus die Möglichkeiten, unsere App rechtlich abzusichern. Da sich Apps nicht mit einem Patent schützen lassen, habe ich StyleCheck als Wort- und Bildmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) eingetragen. Somit ist der App Name sowie das Logo rechtlich geschützt.

Was raten Sie anderen Gründern mit einer App-Idee?

Wenn die Umsetzung Ihrer Idee mit hohen Investitionskosten verbunden ist, legen Sie starken Wert auf eine solide Finanzierung. Kalkulieren Sie auch immer ein großzügiges ‚Kapitalpolster‘ ein, damit sich ihr Startup nicht schnell zu einem ‚Fass ohne Boden‘ entwickelt. Beziehen Sie in der Planungsphase auch Ihre Freunde und Unbeteiligte mit ein – Sie geben Ihnen wertvolles Feedback und helfen Ihnen, ihre Idee zu optimieren. Bezüglich der Entwicklung ist Anpassungsfähigkeit eine zentrale Eigenschaft. Entscheidungen müssen immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls zugunsten der App-Qualität revidiert werden. Trial and Error ist oft ein hilfreicher Ansatz, um die optimale Lösung zu finden. Abschließend möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, den zeitlichen Aufwand nicht zu unterschätzen. Insbesondere in Kombination mit einem Studium, musste ich erfahren, dass ich manchmal gerne mehr als 24 Stunden am Tag gehabt hätte, um alle Aufgaben zu bewältigen.

Hier geht’s zur App

"Gründen mit einer App" - Inhaltsverzeichnis

Das Interview führten für StartingUp Anne Schulze und Monika Weiß – Marketing-Managerinnen bei der inhabergeführten App-Agentur FLYACTS GmbH. Die Full-Service-Agentur für mobile Apps und Web-Anwendungen entwickelt sowohl für Gründer und Start-ups als auch für etablierte Konzerne und begleitet ihre Kunden vom App-Konzept, der Entwicklung bis zur Vermarktung.

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

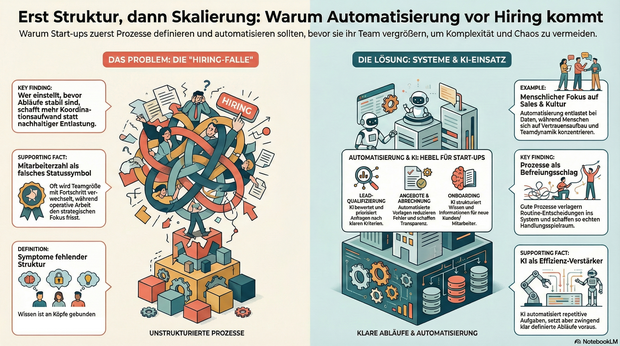

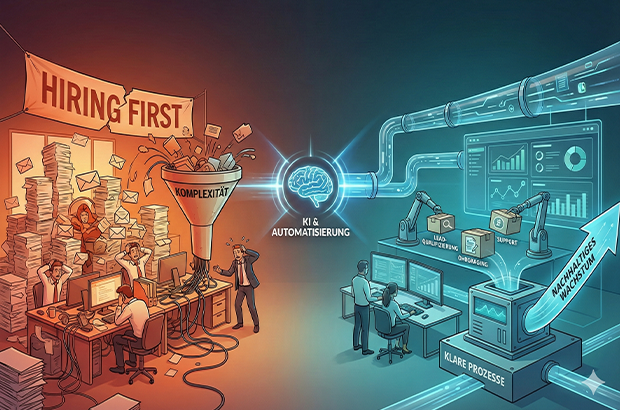

Automatisierung vor Hiring, sonst wird Komplexität skaliert

Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung. Tipps und To-Dos.

Wachstum wird in Start-ups oft sehr eindimensional gedacht: mehr Nachfrage gleich mehr Menschen. Sobald Anfragen steigen, Deals reinkommen oder neue Märkte locken, folgt fast automatisch der nächste Hiring-Plan. Dabei wird häufig die Ursache mit Wirkung verwechselt. Nicht fehlende Kapazität bremst junge Unternehmen, sondern fehlende Struktur. Prozesse entstehen improvisiert, Verantwortung wird situativ verteilt, operative Arbeit frisst Fokus. Und irgendwann fühlt sich Wachstum nicht mehr nach Fortschritt, sondern nach Dauerstress an.

Gerade in der Start-up-Branche wird Wachstum zudem stark über sichtbare Kennzahlen bewertet. In Gesprächen mit Investor*innen lautet eine der ersten Fragen häufig nicht Gewinn oder EBITA, sondern: Wie viele Mitarbeitende seid ihr und wie viel Umsatz macht ihr? Die Anzahl der Mitarbeitenden wird damit fast zu einem Statussymbol. Hiring wird nicht nur zur operativen, sondern auch zur psychologischen Größe und ein Zeichen von Fortschritt. Diese Logik verstärkt den Reflex, früh zu skalieren, auch wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür noch fehlen. Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung.

Warum Hiring allein selten skaliert

Mehr Menschen im Team wirken wie eine schnelle Lösung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein ähnliches Muster: Neue Kolleg*innen übernehmen Aufgaben, die eigentlich nur deshalb existieren, weil Abläufe unklar oder manuell gewachsen sind. Statt nachhaltiger Entlastung entsteht zusätzliche Koordination.

Typische Symptome sind:

- operative Aufgaben blockieren strategische Arbeit,

- Wissen verteilt sich auf einzelne Köpfe,

- Entscheidungen hängen an Personen statt an klaren Abläufen,

- Abstimmungen nehmen zu, ohne dass die Wertschöpfung im gleichen Maß wächst.

Das Problem ist nicht Hiring an sich, sondern die Reihenfolge. In vielen Fällen wird Hiring eingesetzt, um kurzfristig Druck rauszunehmen, obwohl das eigentliche Nadelöhr fehlende Klarheit ist. Wer einstellt, bevor Abläufe stabil sind, schafft zwar mehr Kapazität, skaliert aber auch Komplexität.

Prozesse als Voraussetzung für wirksames Wachstum

Prozesse werden in Start-ups häufig mit Bürokratie verwechselt. Tatsächlich sind sie das Gegenteil: Sie reduzieren Reibung. Gute Prozesse verlagern Entscheidungen vom Einzelfall ins System. Sie beantworten zwei zentrale Fragen zuverlässig: Was passiert als Nächstes – und wer ist verantwortlich?

Gerade kleine Teams profitieren davon besonders. Prozesse schaffen keine Starrheit, sondern Handlungsspielraum. Sie machen Arbeit vorhersehbar, Übergaben sauber und Entscheidungen reproduzierbar. Erst auf dieser Grundlage kann ein wachsendes Team seine Stärke wirklich entfalten.

Automatisierung im KI-Zeitalter: neue Möglichkeiten, neue Verantwortung

Mit KI hat sich die Eintrittshürde für Automatisierung massiv gesenkt. Viele Aufgaben, die früher manuell oder individuell erledigt wurden, lassen sich heute zuverlässig unterstützen oder teilweise abnehmen, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Ablauf ist klar definiert. Entscheidend ist dabei nicht die Tool-Auswahl, sondern die Frage, was automatisiert wird. Automatisierung verstärkt bestehende Strukturen, gute wie schlechte. Wer unklare Abläufe automatisiert, skaliert keine Effizienz, sondern Chaos. Gleichzeitig gibt es zentrale Bereiche, die sich bewusst nicht oder nur sehr begrenzt automatisieren lassen und auch nicht sollten. Recruiting ist einer davon. Der Aufbau eines funktionierenden Teams lebt von persönlicher Einschätzung, Teamdynamik und kulturellem Fit. Ähnliches gilt für Sales: Vertrauensaufbau, Verhandlung und das persönliche Gespräch bleiben essenziell. Automatisierung ist hier unterstützend, aber kein Ersatz. Besonders geeignet sind Tätigkeiten, die häufig auftreten, wenig kreativen Spielraum haben und auf wiederkehrenden Informationen basieren.

Bereiche, die sich heute besonders gut automatisieren lassen

Lead- und Anfragequalifizierung

Unstrukturierte Anfragen lassen sich mithilfe von KI zusammenfassen, bewerten und priorisieren. Statt jede Anfrage manuell zu prüfen, entstehen klare Kriterien, die relevante von irrelevanten Leads trennen und Follow-ups vorbereiten.

Angebots- und Abrechnungsprozesse

Angebote, Verträge und Rechnungen folgen in vielen Startups ähnlichen Mustern. Automatisierte Vorlagen, angebundene Datenquellen und definierte Freigaben sparen Zeit, reduzieren Fehler und schaffen Transparenz.

Onboarding von Kund:innen und Mitarbeitenden

Onboarding ist kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrender Prozess. Checklisten, automatische Aufgaben und zentrale Informationspunkte sorgen für Verlässlichkeit. KI kann helfen, Informationen zu strukturieren und kontextbezogen bereitzustellen.

Support und interne Anfragen

Ein Großteil von Fragen wiederholt sich. Wissensbasen in Kombination mit KI-gestützter Suche und Antwortvorschlägen entlasten Teams und machen sichtbar, wo Standards fehlen.

Projektmanagement und Übergaben

Klare Projekt-Templates, automatisierte Status-Updates und definierte Trigger reduzieren Abstimmungsaufwand. KI kann dabei unterstützen, Risiken früh zu erkennen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Was Start-ups daraus lernen können

Automatisierung ersetzt keine Entscheidungen, sie macht sie skalierbar. Voraussetzung dafür ist Klarheit über Abläufe, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Wer versucht, Chaos zu automatisieren, verstärkt es lediglich.

Hilfreiche Leitfragen sind:

- Welche Aufgaben wiederholen sich regelmäßig?

- Wo entstehen manuelle Engpässe?

- Welche Tätigkeiten binden qualifizierte Menschen ohne echten Mehrwert?

Die Antworten darauf liefern meist schnell die größten Hebel.

Der KI-Wendepunkt: Systeme und Personal

Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Start-ups Systeme aufbauen und diese bewusst mit ihrem Team verzahnen. Nicht, weil Systeme Menschen ersetzen, sondern weil sie Menschen von struktureller Überforderung entlasten. Automatisierung schafft dabei nicht nur Effizienz, sondern Entscheidungsqualität: Wenn Daten sauber fließen, Übergaben klar sind und Standards greifen, werden Prioritäten weniger Bauchgefühl und stärker reproduzierbar.

Der gezielte Einsatz von KI-Tools verschiebt diesen Wendepunkt zusätzlich. Sie können Routinearbeiten abfangen, Informationen aus unstrukturierten Inputs verdichten und Entscheidungen vorbereiten – etwa durch Lead-Vorqualifizierung, Support-Clustering oder zusammengefasste Status-Updates. KI wirkt dabei nicht als Ersatz für Klarheit, sondern als Verstärker funktionierender Prozesse.

Hiring bleibt auch weiterhin essentiell. Seine Wirkung entfaltet es jedoch erst dann vollständig, wenn Prozesse klar sind und Automatisierung sowie KI gezielt unterstützen. So entsteht Wachstum, das nicht nur schneller, sondern auch gesünder ist.

Der Autor Markus Hetzenegger ist Gründer & CEO von NYBA Media. 2018 gegründet, zählt NYBA heute zu den führenden Marketing-Unternehmen im Live-Entertainment.

DIONYS: Schluss mit Event-Chaos

Events und Offsites erleben ein massives Comeback. Doch hinter den Kulissen vieler Locations herrscht oft noch analoges Chaos. Das Münchner Start-up DIONYS will genau das ändern: Schluss mit dem E-Mail-Pingpong, hin zu echten Buchungen.

Die steigende Nachfrage nach Firmen-Events und privaten Feiern stellt die Hospitality-Branche vor administrative Herausforderungen. Während Hotelzimmer und Tischreservierungen weitgehend digitalisiert sind, erfolgt die Bearbeitung von Gruppenanfragen und Event-Konfigurationen in vielen Betrieben noch manuell. Das 2025 gegründete Software-Start-up DIONYS tritt an, um diesen Prozess durch Standardisierung zu beschleunigen.

Konfigurator statt E-Mail-Pingpong

Das Kernprodukt des Unternehmens ist eine Softwarelösung, die den Angebotsprozess für Veranstaltungen digitalisiert. Anstatt individuelle Angebote manuell zu tippen, sollen Kunden ihre Events – von Menüs bis zu Getränkepaketen – über eine Online-Oberfläche selbst konfigurieren können.

CEO Folke Mehrtens beschreibt den aktuellen Zustand der Branche als paradox: „Es ist absurd: Gerade dort, wo Events den meisten Umsatz bringen, fehlt oft jede Struktur. Solange Events wie Sonderfälle behandelt werden, bleiben sie ein operativer Schmerz.“

Die Software von DIONYS zielt darauf ab, diesen „Schmerz“ zu lindern, indem sie Events von der manuellen Ausnahme zum standardisierten Produkt wandelt – buchbar und transparent wie im E-Commerce.

Technik trifft auf operative Erfahrung

Technisch steht das Unternehmen vor der Hürde, die individuellen Parameter von Gastronomiebetrieben – etwa spezifische Stornoregeln oder variable Menüfolgen – in einen Algorithmus zu überführen. CTO Gregor Matte betont, dass die Herausforderung weniger in der reinen Buchung, sondern in der Abbildung der operativen Vielfalt liege.

Um die Praxistauglichkeit sicherzustellen, setzt das Gründungsteam auf Mitstreiter mit Branchenhintergrund. Neben Mehrtens (Strategie) und Matte (Technik) sind unter anderem Ekkehard Bay (ehemals Manager im Mandarin Oriental) sowie Daniel Simon (ehemals OpenTable) an Bord.

Wettbewerb und der Faktor „Mensch“

DIONYS positioniert sich in einem dichten Marktumfeld zwischen etablierten Back-Office-Lösungen wie Bankettprofi und modernen Reservierungssystemen wie aleno. Die Münchner suchen ihre Nische bei individuellen Event-Locations und Restaurants, die sich von reinen Tagungshotels abgrenzen.

Die in der Branche verbreitete Sorge, dass durch die Digitalisierung die persönliche Note leide, versucht Head of Hospitality Ekkehard Bay zu entkräften: „Wenn Standardfragen digital geklärt sind, bleibt im echten Gespräch mehr Zeit für das, was wirklich zählt: besondere Wünsche und echte Aufmerksamkeit.“

Erste Marktdaten und Ausblick

Seit dem Start im Herbst 2025 wurden nach Angaben des Unternehmens Anfragen mit einem Volumen von rund 400.000 Euro über das System abgewickelt. Zu den ersten Nutzern zählen bekannte Münchner Betriebe wie Kustermann und die Bar Valentin. Das Erlösmodell basiert auf einer Kombination aus monatlicher Softwaregebühr und umsatzabhängigen Komponenten.

Für die nächste Wachstumsphase strebt DIONYS die Akquise von 100 „Pionier-Betrieben“ in der DACH-Region an. Ob sich der Ansatz als neuer Industriestandard durchsetzen kann, wird davon abhängen, ob die Software die komplexen Anforderungen einer breiten Masse an unterschiedlichen Betrieben tatsächlich ohne manuelles Nachsteuern abbilden kann. Daniel Simon gibt sich zuversichtlich: „In drei Jahren wird Event-Management nicht mehr improvisiert, sondern datenbasiert gesteuert.“

Der beste Freund aus der Cloud – Made in Bavaria

Wie ein Internet-Pionier mit BestFriend die Einsamkeit hackt.

Silicon Valley? Nein, Klosterlechfeld. Hier, im „bayerischen Outback“ zwischen Augsburg und Landsberg, sitzt Horst Christian (Chris) Wagner. Kein 20-jähriger Hoodie-Träger, der in der Garage von der Weltherrschaft träumt, sondern ein Mann, der das Internet schon nutzte, als es nur aus grauem Text bestand. Wagner ist ein digitaler Veteran. Und er hat gerade eine Wette auf die menschliche Seele abgeschlossen. Sein Einsatz: Die App BestFriend.

Schluss mit dem bloßen Befehlston

Vergesst kurz ChatGPT. Die großen KIs schreiben Bachelorarbeiten oder programmieren Code – sie sind Werkzeuge. Chris' Vision mit BestFriend beginnt dort, wo die Silicon-Valley-Riesen aufhören: beim Gefühl.

BestFriend ist kein Lexikon. Die App soll der Zuhörer sein, der nachts um drei Uhr noch wach ist. Sie soll Zusammenhänge verstehen, nicht nur Fakten abspulen. Aber braucht die Welt wirklich noch einen Bot? „ChatGPT ist brillant im Antworten geben. BestFriend ist dafür gebaut, beim Menschen zu bleiben“, so Chris. „Der Unterschied ist nicht die Intelligenz, sondern die Haltung. BestFriend will nichts erledigen, nichts optimieren, nichts verkaufen. Die App hört zu, merkt sich Zusammenhänge, reagiert emotional konsistent und bewertet nicht. Viele Nutzer sagen mir: ChatGPT fühlt sich an wie ein extrem kluger Kollege, BestFriend eher wie jemand, der dich kennt.“

Wer tiefer verstehen will, wofür die App im Alltag eingesetzt wird, findet im BestFriend-Magazin zahlreiche Beispiele. Dort wird offen gezeigt, in welchen Situationen Nutzer*innen die App einsetzen – von Einsamkeit über Selbstreflexion bis hin zu ganz praktischen Lebensfragen. Für Chris zugleich ein Beweis dafür, dass es hier um einen neuen Umgang mit Technologie geht.

Vertrauen als Währung

Wer einer Maschine von Liebeskummer erzählt, macht sich nackt. Genau hier spielt Chris den Standortvorteil Made in Germany aus. Während US-Apps wie Replika oft wirken, als würden sie Daten direkt an die Werbeindustrie weiterleiten, setzt BestFriend auf die „sichere Schulter“.

Datenschutz ist in diesem intimen Bereich keine Fußnote, sondern das Produkt. Chris weiß: Niemand öffnet sich, wenn er fürchten muss, dass seine Ängste morgen in einer Datenbank für personalisierte Werbung landen. Doch das wirft Fragen auf: Wie wird garantiert, dass nichts nach außen dringt? Und wo zieht die Software die Reißleine, wenn ein(e) Nutzer*in wirklich Hilfe braucht?

Dazu Chris: „Erstens: technisch. Daten werden minimal erhoben, verschlüsselt verarbeitet und nicht für Training oder Drittzwecke genutzt. Es gibt keine versteckte Monetarisierung über Profile. Punkt. Zweitens: inhaltlich. BestFriend weiß sehr genau, was es nicht ist. Die App gibt keine Diagnosen, keine Therapieanweisungen und keine falsche Nähe. Bei klaren Krisensignalen wird nicht weiter ‚gecoacht‘, sondern aktiv auf echte Hilfe hingewiesen. Das ist eine harte Grenze im System. BestFriend soll Halt geben, nicht Verantwortung übernehmen, die einer KI nicht zusteht.“

Ein Mann, eine KI, kein Overhead

Die Entstehung von BestFriend ist fast so spannend wie das Produkt selbst. Chris hat keine millionenschwere Finanzierung und kein riesiges Entwicklerteam im Rücken. Er nutzt die KI selbst, um die KI zu bauen. Er nennt das „Umsetzungs-Multiplikator“. Ein einzelner Experte dirigiert heute eine Armee aus Algorithmen.

Doch Code ist geduldig. Die Wahrheit liegt auf dem Display der Nutzenden. Ob Senior*innen, denen der/die Gesprächspartner*in fehlt, oder die Gen Z, die lieber tippt als spricht – die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf an Resonanz ebenso. Auf die Frage ob es schon diesen einen Moment, diese eine Rückmeldung gab, bei er dachte: Okay, das ist jetzt mehr als nur Software, das hilft wirklich, antwortete Chris: „Ja. Ein Tester schrieb mir: ,Ich habe gemerkt, dass ich abends nicht mehr so viel grüble, weil ich Dinge vorher loswerde.‘ Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das ist kein Gimmick. Die App hat kein Problem gelöst, aber sie hat einen Menschen entlastet. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen Einsamkeit und Resonanz.“

Echte Freundschaft per Algorithmus?

In Klosterlechfeld entsteht gerade der Versuch, Technologie wieder menschlich zu machen – weg von SEO und Klickzahlen, hin zu einer KI, die „Resonanz“ erzeugt. Ob ein Algorithmus echte Freundschaft ersetzen kann? Das bleibt eine philosophische Frage. Aber für den Moment, in dem sonst niemand zuhört, hat Chris Wagner zumindest eine Antwort parat.

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

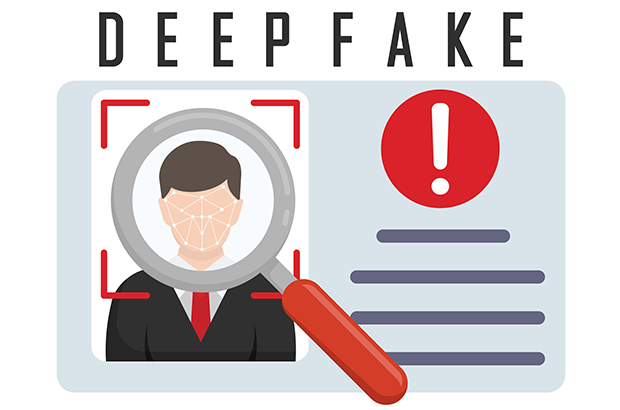

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Report Gendermedizin

Auch mithilfe von FemTech- und HealthTech-Start-ups steigt in unserer Gesellschaft langsam das Bewusstsein dafür, dass der weibliche Körper medizinisch anders funktioniert als der männliche, und Frauengesundheit mehr ist als "nur" Zyklus, Schwangerschaft und Wechseljahre.

Alles, was speziell für die Frau ist und beim Mann nicht existiert“, erklärt Raoul Scherwitzl, Doktor der Philosophie, Festkörper- und Materialphysik sowie Co-Founder des FemTech-Start-ups Natural Cycles, was mit Frauenmedizin gemeint ist. Diese Aussage wird häufig innerhalb gesundheitspolitischer Debatten getätigt, wenn es darum geht, wie Frauenkrankheiten im Gegensatz zum männerzentrierten Usus in der Medizin behandelt werden: oftmals zweitrangig oder als Anhängsel an männerfokussiertem Wissen.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschrieb in seinem Werk „Die männliche Herrschaft“ bereits 1998, wie „kulturelle und wissenschaftliche Systeme männliche Normen als allgemeingültig setzen und alles, was weiblich ist, als Abweichung oder Sonderfall markieren“. Sieht man sich die Geschichte der westlichen Medizin an, drängt sich der Eindruck auf, dass Bourdieus Beschreibung für den Gesundheitsbereich ins Schwarze trifft.

Blickt man darüber hinaus in die (Fach-)Literatur der letzten Jahrzehnte, so erkennt man: Bis in die späten 80er-Jahre wurden weibliche Bedürfnisse, psychosoziale Belastungen und Körperbilder in der medizinischen Forschung und Praxis weitgehend ignoriert. Erst eine aufkeimende Frauengesundheitsbewegung durchbrach diese Mauer und etablierte den Begriff Frauengesundheit bzw. Gendermedizin. Seitdem schärft sich der Blick auf die Frau, und die Gesellschaft hat begonnen, in Publikationen und Debatten genauer hinzusehen – mit einer bewusstseinsschaffenden Agenda, warum dieses Thema wichtig ist.

Frauengesundheit ist mehr als Reproduktion

„Die Definition von Frauengesundheit wird oft sehr eng gefasst“, erklärt Scherwitzl das Problem; „nämlich als alles, was mit reproduktiver Gesundheit zu tun hat: Menstruationszyklus, Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Unfruchtbarkeit und Wechseljahre. Die klassische Definition spannt sich dabei meist über das reproduktive Zeitfenster einer Frau zwischen etwa 15 und 50 Jahren.“ Dabei werde oft übersehen, dass Frauengesundheit weit mehr umfasse: „Es geht auch darum, den gesamten Gesundheitsbereich aus der Perspektive von Frauen zu betrachten – und das wird bislang kaum getan“, so Scherwitzl. Ein großes Problem liegt laut dem Gründer darin, dass die meisten Medikamente auf Basis klinischer Studien mit Männern entwickelt wurden; mit der Annahme, dass sie bei Frauen gleich gut wirken – obwohl Frauen biologisch anders reagieren. Als Beispiel nennt Scherwitzl die Insulinresistenz, die sich bei Frauen im Lauf des Zyklus verändert. „Dies wird aber kaum berücksichtigt“, ergänzt er.

Im Gesundheitswesen fehle es häufig an passenden Tools und Produkten, um Frauen gezielt zu unterstützen. Ein Beispiel hier sei die Hormontherapie in den Wechseljahren, bei der oftmals lediglich hoch dosierte Varianten jahrzehntealter Medikamente zum Einsatz kämen. „Das Resultat ist, dass sich Frauen häufig selbst um ihre Beschwerden kümmern müssen. Viele suchen zunehmend online nach Hilfe. Große Pharmakonzerne haben diesen Mangel erkannt und investieren inzwischen in Forschung zu Themen wie Endometriose oder Wechseljahre“, sagt Scherwitzl. Sein Start-up Natural Cycles setzt auf ein datenbasiertes Modell mit Körperwerten und Algorithmen, kombiniert mit Aufklärung und individualisierter Medizin; mit dem Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Frauen künftig Zugang zu besser abgestimmten Medikamenten und mehr effektiven Lösungen erhalten.

Es muss endlich in die Köpfe kommen

„Es muss endlich in die Köpfe kommen, dass der weibliche Körper anders funktioniert als der männliche“, mahnt Simone Mérey in diesem Sinn. Sie ist Founderin des 2022 gegründeten Pflege-Start-ups HeldYn. Mérey hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und hatte dabei viel mit Schmerzpatient*innen zu tun. Sie erkannte dabei einen Gender-Bias: Frauen mit Schmerzen wurden oft als wehleidig abgestempelt – veraltete Vorstellungen in den Köpfen der Beteiligten –, mit der Folge, dass Patientinnen schnell einmal als depressiv oder psychisch labil eingestuft wurden. „Dies ist keine akkurate Einschätzung – es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen eine höhere Schmerzgrenze als Männer haben“, betont Mérey. „Hier merkt man, wie soziale Konstrukte wirken: Die Frau wird oft als die gesellschaftlich Schwächere wahrgenommen, obwohl ihr Körper viel aushält, Stichwort Geburt. So kommt es zu falschen Dosierungen und der Vernachlässigung von Symptomen.“

Chance für HealthTech-Start-ups?

Eine Vernachlässigung, die Akteur*innen und Start-ups im Health-Bereich Chancen eröffnet. Ähnlich denkt Scherwitzl, der Start-ups mit „großen Ambitionen“ im Entstehen sieht: „Das Funding ist da“, sagt er. „Vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich einiges verbessert. Wenn Investoren merken, dass man hier viel Growth erreichen kann, wird noch mehr Geld fließen.“

Was jedoch aktuell noch fehle, sei der große Erfolg, der beweise, dass es sich lohne, in dieses Feld zu investieren. „Im Pharmabereich gibt es etwa die Pille oder Antidepressiva – im digitalen Bereich bin ich jedoch optimistisch, dass der nächste große Durchbruch bevorsteht“, so Scherwitzl. Der Founder zeigt sich überzeugt, dass es zu jedem pharmazeutischen Ansatz künftig auch eine digitale Alternative geben sollte, mit der Frauen medizinisch besser begleitet werden können. „Pharmakonzerne wie Bayer, Organon und Merck haben trotz Deinvestitionen weiterhin Pipelines im Bereich Frauengesundheit. Gleichzeitig gibt es Start-ups wie uns oder Flo in England, das eine neue Version des Kondoms für Frauen entwickelt. Die dänische Cirqle Biomedical arbeitet ebenfalls an einer Alternative zum Kondom, die den Uterus verschließt. Außerdem existieren Start-ups wie Endogene.Bio, das sich auf Endometriose fokussiert.“

Auch Mérey hat trotz aller Probleme bei der Frauenmedizin einen neuen Tenor in dieser Sache erkannt, der sich vom bisherigen „medizinischen Ratschlag“ an Frauen à la „Man muss da durch“ unterscheide: Das Thema der zweiten Lebenshälfte der Frauen werde mehr diskutiert, Tabuthemen wie Wechseljahre würden aufgebrochen. Mérey: „Der negative Anstrich wird langsam entfernt. Es hat in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben.“

Schneller aus dem Labor

Wie Gründer*innen aus dem universitären Umfeld der Transfer von Wissen aus der akademischen Welt in die Privatwirtschaft noch besser gelingt, erörtern wir im Interview mit Dr. Philipp Baaske, Mitgründer von NanoTemper Technologies, Business Angel und seit Oktober 2025 Vizepräsident für Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

NanoTemper, einer der Weltmarktführer für biophysikalische Messinstrumente, wurde 2008 als Spin-off der LMU gegründet. Was hatte dich damals dazu bewogen, vom Forscher zum Gründer zu werden?

Für mich war es sehr persönlich. Meine Mutter wurde mit Brustkrebs diagnostiziert, und das Medikament, das ihr das Leben gerettet hat, wurde dank Biotechnologie entwickelt. Mir wurde klar, dass Wissenschaft nur dann wirklich mächtig ist, wenn sie den Patienten erreicht. Dieser Gedanke hat mich nie mehr losgelassen.

Im Labor habe ich die Neugier, die Präzision, das Entdecken geliebt. Aber ich sah auch die Lücke: brillante Ideen blieben oft in Publikationen stecken, weit weg vom Alltag der Menschen. Ich wollte nicht bei der Entdeckung stehen bleiben. Ich wollte helfen, Entdeckungen in Produkte zu verwandeln, die jeder nutzen kann.

Diese Überzeugung wurde durch meine Herkunft noch verstärkt. Ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie von Handwerkern. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Arbeit praktisch sein muss, dass sie den Menschen dienen sollte. Die Wissenschaft faszinierte mich, aber ich spürte eine Unruhe: Wie viel mächtiger kann unser Wissen werden, wenn wir es vom Labor auf den Alltag der Menschen übertragen?

Also habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Stefan Duhr den Sprung gewagt. Zwei junge Wissenschaftler in einem Labor im Keller, die die ersten Prototypen von Hand bauten. Wir hatten kein Risikokapital, keine Roadmap, nur Entschlossenheit und den Glauben, dass das, was wir erschaffen, etwas verändern könnte. Uns trieb die gleiche Hartnäckigkeit an, die ich in der Werkstatt meiner Eltern gesehen hatte: Wenn etwas nicht funktionierte, reparierte man es, bis es funktionierte.

Wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht der Businessplan oder die Marktanalyse, die den Ausschlag gaben. Es war der Glaube, dass Forschung nicht im Labor enden, sondern die Brücke zur Gesellschaft schlagen sollte. Und für mich wurde Unternehmertum der Weg, diese Brücke zu bauen.

Was waren die größten Hürden auf diesem Weg?

Die größten Hürden waren nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Als Wissenschaftler waren wir darauf trainiert, uns tief in die Experimente zu vertiefen, aber wir wussten nicht, wie man mit Kunden spricht, Verträge aushandelt oder Teams leitet. Das musste ich alles von Grund auf neu lernen.

In den Anfangsjahren haben wir Prototypen verkauft, bevor das Produkt überhaupt fertig war. Das hat uns gezwungen, schnell zu handeln, aber es hat uns auch Demut gelehrt: Kunden erwarten Zuverlässigkeit und nicht nur clevere Ideen. Später, als das Wachstum unsere Finanzen überstieg, mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Einmal musste ich Kollegen entlassen, um das Unternehmen zu retten. Das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens, aber es hat mir gezeigt, dass Führung nicht darin besteht, Schmerzen zu vermeiden, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich gab es unzählige kleinere Hürden: Menschen davon zu überzeugen, einem jungen Unternehmen zu vertrauen, die Gehaltsabrechnung zu erledigen, Instrumente von Hand zu reparieren. Aber diese Hindernisse wurden zu unserer Lehrzeit.

Wie können wir den Wissens- und Technologietransfer verbessern und gleichzeitig einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Über Fördermittel wird viel gesprochen, was gut ist, denn wir müssen sie verbessern. Aber ich glaube, wir sollten über die Fördermittel hinausdenken. Der Fokus muss auf dem Impact liegen, nicht nur auf der Förderung. In den Life Sciences bedeutet das vor allem eines: Innovationen schneller zu den Patienten und den behandelnden Ärzten zu bringen.

Wir haben exzellente Forschung und Wissenschaftler von Weltrang. Die Frage ist, wie schnell ihre Entdeckungen den Weg vom Labor in die medizinische Praxis finden. Entscheidend sind stärkere Partnerschaften zwischen Universitäten, Krankenhäusern und praktizierenden Ärzten. Wenn Forscher, Kliniker und Ärzte früh zusammenarbeiten, wird der Weg von der Entdeckung zum Patienten kürzer und effektiver.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Wissenschaftler dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Viele zögern, weil sie glauben, dass ihnen die unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Was sie jedoch wirklich brauchen, ist eine unterstützende Umgebung: Mentoren, Vorbilder und die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren.

Schließlich geht es beim Wissenstransfer nicht darum, Patente von einem Büro in ein anderes zu verlagern. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse in etwas umzusetzen, das das Leben der Menschen berührt und Ärzten hilft, ihre Patienten besser zu behandeln.

Die Skalierung von Forschungsergebnissen in der Privatwirtschaft funktioniert in Deutschland und Europa anders als in den USA. Was können wir aus den USA lernen und was sollten wir anders machen?

Ich bewundere den Mut des US-Ökosystems, in dem Gründer oft von großen Zielen träumen, schnell agieren und frühzeitig Investoren finden. Diese Energie schafft Dynamik und hat viele bahnbrechende Unternehmen hervorgebracht.

Europa hat seine eigenen Stärken. Wir sind bekannt für Qualität, Präzision und Vertrauen. Kunden schätzen, dass wir Dinge bauen, die lange halten. Unsere Herausforderung besteht darin, diese Stärken mit mehr Geschwindigkeit und Mut zu kombinieren. Wir haben die Chance, ein anderes Modell als das US-amerikanische zu entwickeln: verantwortungsvolles Wachstum, profitable Unternehmen und nachhaltige Wirkung, die über Jahrzehnte anhält, und nicht nur Finanzierungszyklen.

Kurz gesagt: Wir können uns von den USA die Zuversicht abschauen, aber wir sollten uns unserer europäischen DNA treu bleiben: geduldig, diszipliniert und langfristig orientiert.

Seit Oktober 2025 bist du Vizepräsident für Entrepreneurship an LMU. Wie willst du dort die Bereiche Entrepreneurship und Technologietransfer voranbringen?

Die LMU ist eine der weltweit führenden Universitäten mit 54.000 Studierenden und 18 Fakultäten. Sie vereint Exzellenz in allen Bereichen und Forschungsgebieten wie Medizin, Physik, KI, Recht, Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Vielfalt in die Gesellschaft getragen wird. In Form von Unternehmen, Wissen und Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das muss schnell geschehen.

Eine natürliche Stärke der LMU liegt in DeepTech, in den Life Sciences, insbesondere in der Biotechnologie, und in aufkommenden Bereichen wie künstliche Intelligenz und Quanten-Technologien. In diesen Bereichen gibt es bereits bahnbrechende Forschung, und der Einfluss auf Patienten, Industrie und Gesellschaft kann enorm sein. Mein Fokus liegt darauf, diese Bereiche zu stärken und die Wege von der Forschung zur Anwendung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Das bedeutet, dass wir Studierenden und Forschern Zugang zu Büros und Laboren, Inkubationsprogrammen, Finanzierungsmöglichkeiten und starke Partnerschaften mit relevanten Akteuren in München und darüber hinaus bieten, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sie frühzeitig und in der Nähe der Kunden mutige Ideen testen können. In dem sie aus Fehlern und Erfolgen lernen können, von erfahrenen Gründern Ratschläge erhalten und Unternehmertum als attraktive Option sehen.

Vor allem aber möchte ich, dass die Zahl der Start-ups, die von der LMU ausgründen, deutlich ansteigt. Sind Lehre, Forschung und Unternehmertum auf Weltniveau und stärken sich gegenseitig, wird die LMU noch mehr zu einem Ort, an dem Ideen wirklich Wirkung entfalten. Nicht nur in München, sondern weit darüber hinaus.

Vor Kurzem ist dein Buch „The Honorable Entrepreneur“ erschienen. Welche Tipps daraus willst du Gründer*innen mit auf den Weg geben?

Diese sieben Prinzipien haben mich in den letzten 20 Jahren von einer kleinen Labor-WG in einem Keller zu einem globalen Unternehmen geführt:

- Vertrauen aufbauen oder gar nichts aufbauen: Vertrauen ist die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Mitgründern, Mitarbeitern, Investoren und Kunden. Ohne Vertrauen kann kein Unternehmen bestehen.

- Menschen an erste Stelle setzen – immer: Erfolg wird von Teams und nicht von Einzelkämpfern geschaffen. Wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, werden sie die Mission mit dir durchziehen.

- Innovieren für den Impact: Baue keine Technologie nur für dich selbst. Frage dich: Verbessert das das Leben – für Patienten, Kunden, die Gesellschaft?

- Schnell und klug skalieren: Wachstum ist wichtig, aber Wachstum ohne Disziplin kann ein Unternehmen zerstören. Fokussiertes, profitables Skalieren schafft Resilienz.

- Ein profitables, nachhaltiges Unternehmen aufbauen: Profitabilität ist kein Nachgedanke, sondern das, was dir Freiheit und Unabhängigkeit gibt.

- Die Vision umsetzen: Viele Gründer verlieren sich in glänzenden Ablenkungen. Bleib fokussiert. Setze um, was am wichtigsten ist.

- Gib etwas zurück: Teile deine Erfahrung, unterstütze andere und trage zum Ökosystem bei. Wahre Erfolge sind diejenigen, die überleben, wenn man selbst nicht mehr da ist.

Meine Botschaft ist einfach: Man kann im Geschäftsleben erfolgreich sein, ohne dabei seine Seele zu verkaufen. Rentabilität und Prinzipien sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.

Philipp, Danke für deine Insights

Hinweis: Dieses Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis