Aktuelle Events

Aktien kaufen per App – Online-Trading mithilfe des Smartphones

Aktienkurse ändern sich schnell; sowohl zum Vor- als auch zum Nachteil des Anlegers. Dementsprechend ist ein ebenso schnelles Handeln gefragt, was via Smartphone ohne weiteres möglich ist. Aktien kaufen per App ist heutzutage schon längst gang und gäbe.

Unterwegs handeln dank Trading-App

Trading-Apps unterscheiden sich stark von herkömmlichen Banking-Apps. So ist es damit beispielsweise nicht nur möglich, diverse Informationen zu den verschiedensten Finanzprodukten, Börsenentwicklungen und jeweils einzelnen Werten abzurufen, sondern es können auch Wertpapiere und Fonds gekauft beziehungsweise verkauft werden.

Somit weist die Funktionsweise von Trading-Apps eine gewisse Ähnlichkeit mit den Trading-Plattformen auf einem Computer auf. Wer mit letzteren Erfahrungen hat, wird sich mit Trading-Apps auf dem Smartphone kaum schwer tun. Für Anfänger auf diesem Gebiet ist es zunächst ratsam, das Handling an sich mit einem Demokonto kennenzulernen.

Der größte Vorteil der Nutzung einer Trading-App auf dem Handy ist die immens hohe Flexibilität. So ist der Anleger zu jeder Zeit dazu in der Lage, je nach Wunsch zu handeln. Allerdings kann die Möglichkeit des schnellen Handelns auch nachteilig sein, denn wer lediglich durch wenige Klicks Aktien kauft beziehungsweise verkauft, der läuft schnell Gefahr, zu spekulieren und Fehlentscheidungen zu treffen. Dazu kommt, dass auf dem recht kleinen Bildschirm zumeist nicht sämtliche benötigten Informationen sofort verfügbar sind. Dementsprechend gilt es hier individuell abzuwägen, ob das Trading per Smartphone-App für einen selbst eine gute Option ist oder ob man hiervon besser absieht.

Unterschiedliche Kosten

Anleger, die eine Trading-App auf ihrem Smartphone installieren, handeln oftmals mehr als das vorher der Fall gewesen ist. Doch genau das kann den eigenen Geldbeutel schnell stark belasten. So ist es ratsam, sich nach einem Anbieter umzusehen, der keine oder lediglich geringe Handelsgebühren verlangt. Dabei kann generell zwischen drei unterschiedlichen Kostenarten differenziert werden:

- Ordergebühren: Die meisten Anbieter verlangen ungefähr ein Prozent der betreffenden Ordersumme. Unter Umständen kann ein Höchstpreis je Trade oder ein Mindestpreis erhoben werden.

- Depotgebühren: Für die Bereitstellung des Wertdepots werden Gebühren erhoben. Dort bewahrt der Anleger seine Fonds, Aktien und weiteren Wertpapiere auf. Bei einigen Online-Banken ist dies kostenfrei möglich.

- Fremdgebühren: Hierbei handelt es sich um Kosten, die nicht durch den Online-Broker aufkommen. Dazu gehört zum Beispiel der Aktienkauf an einer Börse.

Zu den beliebten Anbietern von Trading-Apps gehören unter anderem Trade Republic, eToro und Justtrade. Bei Trade Republic ist sogar der komplette Handel nur über die App möglich. Bevor sich für einen bestimmten Anbieter entschieden wird, ist es ratsam, diese zu vergleichen.

Vielfältige weitere Informationen rund um das Thema online Aktien kaufen können beispielsweise bei kryptoszene nachgelesen werden.

Was macht eine gute Trading-App aus?

Ob eine Trading-App empfehlenswert ist oder nicht, ist von einer Vielzahl an Faktoren abhängig. Dazu gehört, neben den Gebühren, zum Beispiel die Breite und Tiefe der angebotenen Handlungsmöglichkeiten. Nicht zu unterschätzen sind ebenfalls die vorhandenen Informationen. So ist es für ein zielführendes Agieren von hohem Wert, die jeweiligen Kursentwicklungen in Echtzeit verfolgen zu können.

Eine gute Hilfe, vor allem für Neueinsteiger, sind ebenfalls Demokonten. Hier kann gefahrlos und ohne Verlust geübt werden. So lässt sich auch recht schnell herausfinden, ob das Trading per App wirklich etwas für einen selbst ist oder ob besser davon abgesehen wird.

Nicht uninteressant ist außerdem die Möglichkeit des Social Trading. Vor allem Einsteiger profitieren hier davon, dass sie sich mit ihren eigenen Aktivitäten an bereits erfolgreiche Trader „anhängen“ können.

Zudem ist auch das Handling einer App wichtig. Im Idealfall ist diese auf Anhieb einfach zu bedienen und absolut transparent. Wer beispielsweise erst eine lange Zeit die gewünschten Funktionen suchen muss, kann nicht schnell agieren und verpasst somit den passenden Zeitpunkt für einen Kauf oder Verkauf, wodurch es schnell zu vermeidbaren Verlusten kommt.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

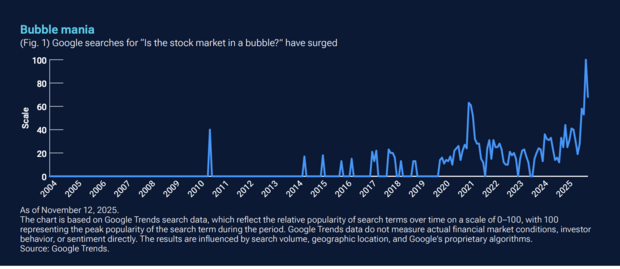

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anreize für Infrastrukturanbieter („Picks and Shovels”-Akteure) und Entwickler von KI-Anwendungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Während Infrastrukturunternehmen von einer kontinuierlichen Expansion und Investitionen profitieren, konzentrieren sich Anwendungsentwickler auf die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Kosten. Um den Kommentar des Dodos nach dem Caucus-Rennen in Lewis Carrolls Alice im Wunderland umzukehren: „Nicht jeder kann gewinnen, und nicht jeder kann einen Preis bekommen.” Die optimistischen Prognosen für die KI-Infrastruktur zeigen, wie viel Hype in den heutigen Bewertungen der Hyperscaler steckt. Es ist ironisch, dass Rechenzentrumsprojekte nach den griechischen Titanen Prometheus und Hyperion benannt werden. In der griechischen Mythologie folgt auf Hybris immer Nemesis. Um noch ein bisschen Latein mit einzubringen: caveat emptor.

KI & Bewertungen: Sichtbarkeit in einer neuen Suchrealität

Tipps und To-dos: Wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzt und Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter steigerst.

Generative Antworten in Suchmaschinen und Assistenten verändern die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit. Nicht mehr nur klassische Rankings entscheiden, sondern die Frage, wem die KI genug vertraut, um es überhaupt zu nennen. Aktuelle, glaubwürdige und inhaltlich konkrete Bewertungen werden dabei zum Schlüsselsignal. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Bewertungsmanagement ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Pflichtprogramm, das Auffindbarkeit, Auswahl und Conversion spürbar beeinflusst. Im Folgenden erfährst du, wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzen solltest, um Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter zu steigern.

Warum Bewertungen jetzt geschäftskritisch sind

KI-Modelle zerlegen Rezensionen in viele kleine Bedeutungseinheiten und ziehen daraus ein konsistentes Bild. Welche Leistung wurde erbracht, an welchem Ort, mit welcher Qualität und für welchen Anlass. Aus den einzelnen Stimmen entsteht so ein Vertrauensprofil, das über bloße Sternesummen hinausgeht. Entscheidend ist nicht die bloße Menge, sondern die Frische und die inhaltliche Dichte der Aussagen. Eine Rezension wie „Schnell geholfen am Sonntag, sehr kompetente Beratung zu Reiseimpfungen“ liefert gleich mehrere Signale. Zeitliche Verfügbarkeit, thematische Expertise und konkreter Nutzen. Genau solche Details erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in generativen Antworten aufzutauchen, wenn Menschen in ihrer Nähe nach einer Lösung suchen. Wer regelmäßig neue, authentische und präzise Bewertungen erhält, verschafft der KI verlässliche Hinweise und sichert sich dadurch mehr Sichtbarkeit in genau den Momenten, in denen Entscheidungen vorbereitet werden.

Bewertungsmanagement als Prozess, nicht als Aktion

Wirksam wird Bewertungsarbeit, wenn sie selbstverständlich Teil der täglichen Abläufe ist. Nach dem Kontakt freundlich um Feedback bitten, den Weg zur passenden Plattform so kurz wie möglich machen, interne Zuständigkeiten klar regeln und Reaktionszeiten verbindlich festlegen. Aus diesen scheinbar kleinen Schritten entsteht ein stabiler Rhythmus, der kontinuierlich neue Kund*innenstimmen hervorbringt und der KI immer wieder frische Kontexte liefert. Ein solcher Prozess ist robuster als jede einmalige Kampagne, weil er verlässlich Vertrauen aufbaut und saisonale Schwankungen abfedert. Teams profitieren, wenn sie Zielkorridore definieren, etwa eine bestimmte Zahl neuer Rezensionen pro Woche und wenn sie Fortschritte sichtbar machen. So wird aus gutem Vorsatz ein gelebter Ablauf, der die gesamte Organisation stärkt.

Sprache der Kund*innen wirkt wie natürliches SEO

KI versteht Alltagssprache deutlich besser als Listen isolierter Schlagwörter. Unternehmen gewinnen, wenn sie um freie, aber konkrete Formulierungen bitten, ohne Vorgabetexte und ohne Druck. Eine höfliche Bitte wie: „Wenn es für Sie passt, nennen Sie gern, was Ihnen besonders geholfen hat“ öffnet den Raum für präzise Hinweise auf Leistungen, Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Schnelligkeit. Solche natürlich entstandenen Details sind für Menschen überzeugend und zugleich für Maschinen gut interpretierbar. Sie zeigen, wofür ein Betrieb tatsächlich steht, und verankern die passenden Begriffe in einem echten Nutzungskontext. Das Ergebnis ist eine Sprache, die Vertrauen schafft und die Auffindbarkeit stärkt, ohne künstlich zu wirken.

Antworten trainieren Vertrauen für Menschen und Maschinen

Jede Reaktion auf eine Bewertung ist ein sichtbares Zeichen von Serviceorientierung und zugleich zusätzlicher Kontext für die KI. Gute Antworten bedanken sich aufrichtig, beziehen sich konkret auf das Erlebte und bieten einen klaren nächsten Schritt an. Bei Kritik zählt ein professioneller Umgang. Das Anliegen nachvollziehen, Verantwortung übernehmen, eine realistische Lösung anbieten und einen direkten Kontaktweg nennen. So entsteht ein Bild von Verlässlichkeit, das Hemmschwellen senkt und Wiederbesuche wahrscheinlicher macht. Die KI erkennt diesen Umgang ebenso und ordnet das Unternehmen eher als vertrauenswürdig ein. Mit der Zeit entsteht ein stabiler Kreislauf aus guter Erfahrung, konstruktiver Reaktion und wachsendem Vertrauen.

Lokaler Content und Social Proof gehören zusammen

Bewertungen entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie auf eine solide Informationsbasis treffen. Konsistente Unternehmensdaten, vollständige Leistungsseiten pro Standort, klare Öffnungszeiten inklusive Ausnahmen und eine schnelle, mobil optimierte Webseite erleichtern die Einordnung für Nutzer*innen und Maschine. Wenn ausgewählte Zitate oder Bewertungsschnipsel an relevanten Stellen sichtbar werden, etwa auf der Startseite, in der Buchungsstrecke oder in den häufigen Fragen, entsteht ein schlüssiges Gesamtbild. Der lokale Bezug bleibt klar erkennbar, die Erwartungen sind gut gesetzt, und die nächsten Schritte sind ohne Umwege möglich. So wird aus Social Proof ein handfester Conversion Hebel.

Vom Feedback zur Verbesserungsschleife

Rezensionen sind fortlaufende Marktforschung aus erster Hand. Wer wiederkehrende Themen auswertet, etwa Wartezeiten, Erreichbarkeit oder Bezahloptionen, erkennt schnell die Stellschrauben mit der größten Wirkung. Wichtig ist, die daraus abgeleiteten Verbesserungen konsequent umzusetzen und sichtbar zu machen. Informieren, handeln, erneut um Rückmeldung bitten. Dieser offene Kreislauf wirkt nach innen und nach außen. Mitarbeitende erleben, dass Feedback Veränderungen anstößt, Kund*innen erleben, dass ihre Hinweise ernst genommen werden, und die KI registriert die fortlaufende Pflege der Qualität. Mit jeder Runde werden Erlebnisse besser und Bewertungen stärker, was die Sichtbarkeit weiter erhöht.

Fazit

Sichtbarkeit entsteht heute dort, wo Menschen nach konkreten Lösungen fragen und wo KIs verlässliche Hinweise zu Qualität und Relevanz finden. Unternehmen, die Bewertungen als strategischen, kontinuierlichen Prozess verstehen, erhöhen ihre Chance, in generativen Antworten genannt zu werden und gewinnen genau in den entscheidenden Momenten an Präsenz. Vieles davon ist eine Frage kluger Organisation und klarer Abläufe. Der finanzielle Aufwand bleibt überschaubar, der Nutzen für Auffindbarkeit, Vertrauen und Umsatz ist deutlich spürbar.

Die Autorin Franziska Ortner ist Produktmanagerin bei SELLWERK

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Die Top 10 Grafikdesigntrends 2026

Grafikdesign setzt Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke gekonnt zu inszenieren oder deine Zielgruppe persönlich und emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

2026 wird das Jahr, in dem Grafikdesign Menschlichkeit betont. Während KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, wächst die Sehnsucht nach Echtheit – nach Entwürfen, die berühren. Zu diesem Schluss kommt das Expert*innen-Team von VistaPrint auf Basis der umfassenden Beobachtungen seiner internationalen Freelancer-Community auf 99designs by Vista.

Die zentrale Erkenntnis: Grafikdesign wird wieder deutlich persönlicher. Es zeichnet sich ab, dass sich die Trends weg vom Glatten, hin zum Echten entwickeln. Marken wollen bei ihren Zielgruppen Gefühle wecken und setzen deshalb auf Geschichten statt Marketingbotschaften. So wird Design zur Bühne für Individualität und damit zum wirksamsten Werkzeug, um echte Verbindungen aufzubauen.

„Kleine Unternehmen haben den entscheidenden Vorteil, mutig, eigenwillig und authentisch auftreten zu können – großen Marken fällt das oft schwer,“ weiß Patrick Llewellyn, VP of Digital and Design Services bei VistaPrint. „In unserer laut und unpersönlich gewordenen Welt wirken unperfekte Designs ehrlich. Genau das macht sie so kraftvoll.“

Die Designtrends 2026 holen das Handgemachte ins Digitale, erzählen von kultureller Identität, feiern Unvollkommenheit und lassen Gefühle sichtbar werden. Nicht der Algorithmus, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.

Die Designtrends 2026 im Überblick:

Elemental Folk

Tradition trifft moderne Gestaltung: Inspiriert von regionaler Handwerkskunst und kulturellem Erbe, entstehen warme, ausdrucksstarke Designs mit floralen Mustern, ornamentalen Details und kräftigen Farben. Die Gestaltung wirkt vertraut und zeitgemäß zugleich. Elemental Folk ist ein visueller Rückgriff auf das Ursprüngliche, der die Identität und Herkunft feiert.

Hyper-Individualism

Dieser Trend bringt frischen Wind ins Design. Er setzt auf surreale Bildwelten, spielt mit verzerrten Formen und bricht ganz bewusst mit Konventionen. Die Darstellungen wirken mal verspielt, mal provokant, aber immer individuell. Während viele ihre Gestaltungsprozesse komplett von der künstlichen Intelligenz erledigen lassen, begeistert dieser Stil mit der kreativen Handschrift der Menschen.

Tactile Craft

Stickerei, Stoffstrukturen und handgemachte Details finden ihren Weg zurück ins digitale Design. Was dabei entsteht, fühlt sich fast schon greifbar an: Die visuellen Oberflächen erzeugen eine besondere Tiefe, die den BetrachterInnen Wärme spendet. Zwischen DIY-Charme und nostalgischer Anmutung generiert dieser Trend – als Gegenentwurf zur glatten, oft distanzierten Ästhetik der digitalen Welt – eine emotionale Nähe.

Distorted Cut

Wenn Gestaltung zum Widerstand wird, entstehen visuelle Statements mit Ecken und Kanten. Klassische Collage-Techniken werden neu interpretiert, indem Bilder zerschnitten, Schichten überlagert und Formen fragmentiert werden. Das Ergebnis wirkt roh, rebellisch und voller Energie. Fest steht: Dieser Designstil will nicht gefallen – es geht darum, Haltung zu zeigen.

Candid Camera Roll

Kreative bringen mit diesem Trend das Echte zurück ins Visuelle. Unperfekte Schnappschüsse, Filmkorn, Blitzlicht und spontane Momente wirken persönlich und nahbar. Im Zusammenspiel mit reduzierter Typografie entstehen Designs, die mit ihrer Ehrlichkeit wirken und berühren.

Hyper-Bloom

Manchmal braucht es einen visuellen Rückzugsort – einen Ort zum Durchatmen. Sanfte Verläufe, zarte Blumenmotive und pudrige Pastelltöne entführen in eine Welt zwischen Traum und Realität. Der Stil wirkt wie ein Gegenpol zum hektischen Alltag und öffnet Raum für Leichtigkeit, Optimismus und ein bisschen Tagträumerei.

Digit-Cute

Die Ästhetik bewegt sich zwischen Nostalgie und digitaler Verspieltheit und sorgt vom ersten Moment an für richtig gute Laune. Klare Strukturen treffen auf bunte Pixelgrafiken, niedliche Figuren und kräftige Farben. Der Look versprüht den Charme der frühen Computerspiele und Popkultur. Gerade weil er so verspielt wirkt, ist er gestalterisch besonders raffiniert.

Micro-Industrial

Was früher rein funktional war, wird jetzt zum Gestaltungskonzept. Inspiriert von Verpackungen, technischen Etiketten und Informationsgrafiken bildet sich ein Designstil, der Klarheit feiert. Der gezielte Einsatz von Elementen wie Barcodes, QR-Codes und Rasterstrukturen verleiht den Entwürfen eine rohe, sachliche und zugleich moderne Ästhetik.

Neon Noir

Dunkel, intensiv und voller Spannung – der Stil erinnert an Szenen aus einem Neo-Noir-Film. Knallige Farben, wie elektrisches Rot, treffen auf tiefes Schwarz, kombiniert mit Bewegungsunschärfen und rauen Texturen. Der urbane, energiegeladene Look fällt sofort ins Auge und bleibt lange im Kopf.

Frutiger Aero Revival

Ein Hauch von Zukunft, so wie man sie sich früher vorgestellt hat: Glänzende Oberflächen, sanfte Farbverläufe und fließende Formen knüpfen an die Tech-Ästhetik der frühen 2000er an. Elemente wie Wasser, Himmel oder digitale Pflanzenwelten verleihen den Designs eine fast träumerische Leichtigkeit. Der Stil ist eine liebevolle Rückschau in eine Zeit, in der Technologie noch als Versprechen galt.

Fazit

Design darf wieder fühlen, Haltung zeigen und Ecken haben. Um als Marke aufzufallen, braucht man nicht mehr das glatteste Logo oder das perfekteste Bild, sondern Persönlichkeit, Mut und eine klare Botschaft. 2026 wird das Jahr, in dem Echtheit zählt. Das Beste daran: Es wird kreativ, lebendig und überraschend schön.

KI und Selbstreflexion: Was macht KI mit dir?

Wie du innovative KI-Technologie und persönliche Entwicklung strategisch geschickt kombinierst, um dein Start-up nachhaltig zu skalieren.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Wachstumsbooster. Doch wer dabei nur auf Technik setzt, lässt ein entscheidendes Potenzial ungenutzt – die eigene persönliche Entwicklung. Warum es gerade die Verbindung aus KI und Selbstreflexion ist, die Gründer*innen und Start-ups langfristig erfolgreich macht, liest du hier.

Gründen bedeutet, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen

Wer ein Start-up aufbaut, bewegt sich im Spannungsfeld von Vision und Verantwortung. Geschäftsmodell, Finanzierung, Teamführung, Produktentwicklung – all das passiert meist parallel und unter enormem Zeitdruck. Technologie wird dabei oft als Hebel gesehen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Und das stimmt: Tools, die auf KI basieren, können Prozesse automatisieren, Muster erkennen, Kund*innenbeziehungen vertiefen. Doch Technik allein garantiert keinen Erfolg. Entscheidend ist, wer sie wie einsetzt. Und hier kommt ein oft unterschätzter Faktor ins Spiel: der/die Gründer*in selbst mit den Mustern seiner/ihrer Persönlichkeit.

Jede einzelne Erfahrung, die die Marke rund um eine(n) Gründer*in prägt, kann niemals von einer KI erzeugt werden. Diese kann im zweiten Schritt sachlich analysieren, wie Erlebnisse für zukünftige Prozesse genutzt werden, die dazugehörigen Werte oder Ängste aber stecken in der Person selbst als Fundament.

Markenkern, Werte und Identität – das unsichtbare Fundament des Erfolgs

Jede Marke beginnt mit einer Geschichte, und diese umfasst den Menschen als Dreh- und Angelpunkt. Die Erfahrungen, Werte und Überzeugungen der Gründer*in formen den Kern eines Start-ups weit vor dem ersten Pitchdeck. Während KI dabei helfen kann, diese Identität greifbar zu machen, zu analysieren oder in die Kommunikation zu übersetzen, erzeugen kann sie diese nicht.

Gerade in der frühen Phase entscheidet nicht nur das Produkt über den Erfolg, sondern die Haltung dahinter: Wofür steht das Unternehmen? Welche Werte prägen die Entscheidungen? Welches Bedürfnis treibt den/die Gründer*in auch jenseits der KPIs an? Eine klare Positionierung entsteht nicht im Workshop, sondern im inneren Prozess. Es ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die hier als Kompass dient:

- Was ist mir wirklich wichtig?

- Was darf sich nie ändern, selbst wenn wir skalieren?

- Was wäre ein Deal, den ich nie eingehen würde – egal wie lukrativ er erscheint?

Wer diesen Markenkern kennt, trifft strategische Entscheidungen konsistenter, kommuniziert authentischer und baut Vertrauen bei Investor*innen, Mitarbeitenden und Kund*innen auf. Und erst dann lohnt sich der Einsatz von KI wirklich, um diese klare Positionierung zum Beispiel zu verstärken, nicht aber zu ersetzen.

KI – mehr als nur Effizienzmaschine

KI hat längst ihren Platz in der Start-up-Welt gefunden. Vom Recruiting über Sales bis hin zum Customer Support. KI-gestützte Tools erleichtern die Arbeit und verschaffen jungen Unternehmen echte Wettbewerbsvorteile:

- Automatisierung: Mithilfe von KI lassen sich zeitintensive Prozesse wie Terminplanung, Rechnungsstellung oder E-Mail-Korrespondenz automatisieren. Das schafft Raum für strategische Aufgaben.

- Personalisierung: Wer seine Kund*innen wirklich verstehen will, profitiert von datenbasierten Insights. KI hilft dabei, Verhalten zu analysieren, Bedürfnisse vorherzusagen und Inhalte gezielt auszuspielen.

- Recruiting: Im „War for Talents“ zählt Geschwindigkeit, ergänzend aber unbedingt auch Qualität. KI-Tools unterstützen dabei, Bewerber*innen effizient zu sichten und unbewusste Bias zu reduzieren.

Richtig eingesetzt, ermöglicht KI mehr Fokus, schnellere Iterationen und datengestützte Entscheidungen. Aber genau hier beginnt auch das Problem: Technologie kann nur das verstärken, was ohnehin vorhanden ist oder eben (noch) nicht.

Selbstreflexion – der unterschätzte Erfolgsfaktor

Gründer*innen stehen täglich vor Entscheidungen mit Tragweite. Doch unter Druck, Unsicherheit und Wachstumsschmerz wird oft reaktiv gehandelt statt reflektiert geführt. Genau hier setzt Selbstreflexion an. Wer sich seiner Stärken, Muster und blinden Flecken bewusst ist, trifft bessere Entscheidungen – für sich, das Team und das Unternehmen. Selbstreflexion ist kein esoterisches Extra, sondern ein pragmatisches Führungsinstrument. Einige wirkungsvolle Methoden:

- Regelmäßige Selbstchecks: Was hat in dieser Woche funktioniert und warum? Was nicht? Was sagt das über meine Prioritäten aus?

- Feedback aktiv einholen: nicht nur von Mitgründer*innen oder Coaches, sondern auch vom Team. Nicht defensiv reagieren, sondern neugierig auf das Feedback sein.

- Mentoring und Coaching: Externe Sparringspartner*innen helfen, Perspektiven zu erweitern und Denkfehler zu entlarven.

- Reflexionstools nutzen: vom (digitalen) Journal bis zur strukturierten Entscheidungsanalyse gibt es einfache Hilfsmittel, die Klarheit schaffen.

Wer bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, entwickelt nicht nur sich, sondern auch sein Start-up weiter. Denn Führung beginnt nicht mit der Verantwortung für andere, sondern mit der Verantwortung für sich selbst.

Die Synergie – wenn KI auf Selbstreflexion trifft

Die wirklich erfolgreichen Gründer*innen sind nicht entweder Tech-Expert*innen oder People-Leader*innen. Sie verbinden beides. Sie nutzen KI, um operative Exzellenz zu schaffen und reflektieren gleichzeitig, wie sie führen, entscheiden, kommunizieren. Diese Kombination erzeugt eine Form von unternehmerischer Klarheit, die sowohl innovativ als auch resilient ist.

KI kann Erkenntnisse liefern. Aber nur, wer sie richtig einordnet, profitiert davon. Selbstreflexion schafft den Raum, um mit Technologie sinnvoll umzugehen. Umgekehrt kann KI helfen, Reflexionsprozesse zu unterstützen, etwa durch gezielte Feedback-Auswertung oder datengestützte Teamanalysen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Start-up im HR-Tech-Bereich nutzt KI, um Kund*innenfeedback in Echtzeit zu analysieren. Gleichzeitig reflektieren die Gründer*innen wöchentlich im Führungsteam, welche Learnings daraus für Produkt und Kommunikation folgen und welche persönlichen Muster sie bei sich selbst erkennen. Diese Kombination aus technologischem Blick nach außen und menschlichem Blick nach innen führt dazu, dass das Unternehmen nicht nur schneller wächst, sondern dabei auch klar bleibt.

Skalierung braucht Klarheit in der Technik und im Kopf

Start-ups, die skalieren wollen, müssen effizient sein, gleichzeitig aber auch fokussiert, werteorientiert und anpassungsfähig. KI ist dabei ein mächtiges Werkzeug. Doch ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion bleibt sie oft bloß ein weiteres Tool im Tech-Stack.

Deshalb gilt: Die Kombination aus klugem KI-Einsatz und bewusster persönlicher Entwicklung ist kein Luxus, sondern unternehmerische Notwendigkeit. Wer beides ernst nimmt, schafft ein Unternehmen, das nicht nur wächst, sondern dabei auch „gesund“ bleibt.

Die Autorin Lea Baptista ist Geschäftsführerin der GG Consulting Agency und unterstützt Unternehmer*innen, Führungskräfte und Teams dabei, ihren Führungsstil klar zu definieren, Selbstreflexion als Werkzeug zu nutzen und authentisch erfolgreich zu sein.

Code für die künstliche Intelligenz: technische Optimierung für die Ära der KI-Suche

Code für die KI: So optimierst du deine Website technisch mit strukturierten Daten und Protokollen für die besten generativen Suchergebnisse.

Die Regeln der Online-Sichtbarkeit werden neu geschrieben. Es geht nicht mehr nur darum, von einem herkömmlichen Algorithmus indiziert zu werden. Stattdessen müssen Websites so aufbereitet werden, dass sie von künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen (LLMs) fehlerfrei interpretiert und verarbeitet werden können.

KI erstellt ihre Antworten, indem sie Inhalte blitzschnell liest, deren Bedeutung versteht und die wichtigsten Fakten daraus extrahiert. Wenn der technische Unterbau einer Website unsauber ist, kann die KI die Informationen entweder nicht zuverlässig finden oder sie falsch interpretieren.

Das bedeutet, die technische Seite der Website – der Code – wird zum Fundament für eine gute Platzierung in den generativen Suchergebnissen. Wer hier Nachholbedarf hat, riskiert, als vertrauenswürdige Quelle für die KI unsichtbar zu werden.

Dieser Artikel beleuchtet die entscheidenden technischen Anpassungen, die notwendig sind, um deine Website optimal für die neue Ära der KI-Suche vorzubereiten.

Kontrolle und Zugang: Die Regeln für Sprachmodelle

Der erste technische Schritt zur Optimierung für KI-Ergebnisse ist die Steuerung des Zugriffs durch die großen Sprachmodelle (LLMs). Traditionell wird der Zugang durch die robots.txt Datei geregelt, die festlegt, welche Bereiche der Website von herkömmlichen Suchmaschinen-Crawlern besucht werden dürfen.

Mit dem Aufkommen verschiedener, spezialisierter KI-Crawler (die nicht immer identisch mit dem Googlebot oder Bingbot sind) entsteht jedoch die Notwendigkeit, diesen neuen Akteuren eigene Regeln zu geben. Es geht darum, Transparenz darüber zu schaffen, welche Daten zur Generierung von Antworten verwendet werden dürfen und welche nicht.

Neue Protokolle für neue Crawler

Experten diskutieren und entwickeln neue Protokolle, um diese Unterscheidung zu ermöglichen. Ein viel diskutierter Ansatz ist die Einführung von Protokollen, die spezifisch den Umgang mit generativer KI regeln. Dies könnte die Einführung von Protokollen wie einer llms.txt Datei beinhalten. Solche spezifischen Dateien könnten festlegen, ob ein KI-Modell Inhalte zur Schulung oder zur generativen Beantwortung von Nutzeranfragen nutzen darf.

Diese Kontrollmechanismen sind entscheidend. Sie geben den Website-Betreibern die Autorität darüber zurück, wie ihre Inhalte in der KI-Ära verwendet werden. Wer hier klare Regeln setzt, schafft die technische Grundlage für eine kontrollierte und damit vertrauenswürdige Sichtbarkeit in den KI-Ergebnissen.

Strukturierte Daten als universelle KI-Sprache

Nach der Regelung des Zugangs durch Protokolle ist die Strukturierung der Inhalte der wichtigste technische Schritt. Suchmaschinen nutzen strukturierte Daten schon lange, um Rich Snippets in den klassischen Ergebnissen anzuzeigen. Für die KI sind diese Daten jedoch absolut essenziell.

Strukturierte Daten, die auf dem Vokabular von Schema.org basieren, sind im Grunde eine Übersetzungshilfe im Code, die dem Sprachmodell den Kontext des Inhalts direkt mitteilt. Sie sind die "Sprache", die die KI am schnellsten und präzisesten versteht.

Die Bedeutung für die Generierung

Wenn ein Nutzer eine Frage stellt, sucht die KI nicht nur nach Stichwörtern, sondern nach definierten Informationstypen. Mit strukturierten Daten liefert man der KI diese Informationen als fertige, fehlerfreie Bausteine.

- Fehlerfreie Extraktion: Die KI muss keine Textpassagen interpretieren, um beispielsweise ein Rezept, die Bewertung eines Produkts oder einen FAQ-Abschnitt zu identifizieren. Die korrekte Auszeichnung macht die Daten sofort nutzbar.

- Vertrauensbildung: Fehlerhafte oder inkonsistente strukturierte Daten führen zu einer falschen Interpretation und können bewirken, dass die KI deine Seite als unzuverlässig einstuft.

Die Implementierung muss fehlerfrei sein und sollte alle relevanten Inhaltstypen der Website abdecken. Nur eine saubere Schema-Implementierung garantiert, dass deine Fakten korrekt in die generativen Antworten der KI einfließen.

Ladezeit und Interaktivität als Vertrauenssignal

Die Geschwindigkeit und die Nutzbarkeit einer Website sind in der Ära der KI-Suche nicht mehr nur ein Komfortfaktor, sondern ein entscheidendes technisches Vertrauenssignal. Wenn deine Seite langsam lädt oder schlecht bedienbar ist, wird das von der KI als Indikator für mangelnde Qualität und niedrige Autorität gewertet.

Die Basis dafür sind die sogenannten Core Web Vitals (CWVs). Diese Messwerte, die sich auf das Nutzererlebnis konzentrieren, sind feste Ranking-Faktoren und haben direkten Einfluss darauf, ob eine KI deine Seite als zitierwürdig einstuft:

- LCP (Largest Contentful Paint): Misst die Zeit, bis der größte sichtbare Inhalt geladen ist.

- FID/INP (First Input Delay / Interaction to Next Paint): Misst die Zeit bis zur ersten Interaktion und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Seite.

- CLS (Cumulative Layout Shift): Misst die visuelle Stabilität.

Mobile Performance ist der Schlüssel

Da ein Großteil der Online-Aktivität über mobile Geräte stattfindet, legt die KI höchsten Wert auf die Optimierung der Mobilversion. Eine schlechte mobile Performance kann das gesamte Ranking negativ beeinflussen.

Die technische Anpassung muss daher darauf abzielen, die CWVs zu perfektionieren. Dies beinhaltet die Optimierung von Bildern, das Bereinigen unnötiger Code-Lasten und das Priorisieren wichtiger Ressourcen. Eine schnell ladende und reaktionsfreudige Website signalisiert nicht nur dem Nutzer, sondern auch der KI, dass die Quelle professionell und damit vertrauenswürdig ist.

Redundanz vermeiden: kanonische Klarheit

Eines der größten technischen Probleme für KI-Modelle ist die Verwirrung durch doppelte Inhalte (Duplikate). Wenn die gleiche Information unter verschiedenen URLs verfügbar ist, weiß die KI nicht, welche die Originalquelle darstellt. Dies zersplittert deine Autorität.

Der technische Schlüssel zur Lösung ist der Canonical Tag (<link rel="canonical" ...>). Dieser Tag im Code muss auf jeder Seite korrekt auf die bevorzugte, indexierbare URL zeigen. Durch die Vermeidung von Duplikaten und die korrekte Nutzung dieses Tags stellst du technisch sicher, dass die KI deine Inhalte als eindeutig und autoritär wahrnimmt und dich als zuverlässigen Faktenlieferanten zitiert.

Schlussworte

Die Zukunft der Online-Sichtbarkeit wird durch künstliche Intelligenz neu definiert. Der Erfolg hängt von einer technisch sauberen Vorbereitung ab.

Die wichtigsten Schritte in der Generative Engine Optimization (GEO) sind:

1. Zugangskontrolle durch Protokolle wie die diskutierte llms.txt Datei.

2. Die Nutzung von strukturierten Daten als unverzichtbare KI-Sprache.

3. Die Perfektionierung der Core Web Vitals als Vertrauenssignal.

4. Die Vermeidung von Duplikaten durch kanonische Klarheit.

Investiere in diese technische Qualität, um Autorität und Sichtbarkeit in der Ära der KI-generierten Antworten zu sichern.

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Eva Helmeth: Mutig neue Wege gehen

Eva Helmeth (44) ist die Gründerin und CEO von MON COURAGE – einer Naturkosmetikmarke, die Hautpflege für unterwegs neu denkt. Die Anthropologin und Heilpflanzenexpertin lebt als moderne Nomadin und reist um die Welt, um die besten pflanzlichen Wirkstoffe zu finden. Im Juni 2025 pitchte Eva in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). Mehr dazu im Interview.

Eva, was hat dich dazu bewogen, in der VOX-Gründer*innen-Show „Die Höhle der Löwen“ mitzumachen?

In meinem Freundeskreis hörte ich seit 2020: „Du musst deine Hautpflege-Sticks unbedingt bei DHDL vorstellen.“ Ich wollte mir damit aber Zeit lassen. So ein Format kann ein gewaltiger Katalysator sein. Es kann dich nach vorne katapultieren – oder dich überrollen, wenn du noch nicht bereit bist. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, dann zum richtigen Zeitpunkt.

Wie hast du diesen für dich richtigen Zeitpunkt definiert?

Ich habe drei Jahre lang bewusst gewartet. Für mich war entscheidend, dass MON COURAGE kein reines Ideenprojekt mehr war, sondern auf eigenen Beinen steht. Ich wollte Erfahrungswerte mitbringen – in der Produktion, im Vertrieb, im Feedback der Kundinnen und Kunden. Der richtige Zeitpunkt hieß für mich konkret, getestete Produkte, etablierte Marketingkanäle und eine solide Lieferkette vorweisen zu können. Als all das stand, war klar: Jetzt oder nie – denn jetzt sind wir stabil genug, um eine Welle wie DHDL reiten zu können.

Wie war zu diesem Zeitpunkt deine Haltung zu DHDL?

Ich habe die Sendung vorher ehrlich gesagt nie geschaut. Es kursierten Geschichten von Durchbrüchen bis hin zu absoluten Pleiten. Ich habe es als Chance gesehen, meine Geschichte zu erzählen und damit einen Investor oder eine Investorin zu überzeugen der bzw. die wirklich zu MON COURAGE passt. Mir war klar, dass es im Fernsehen in erster Linie um Unterhaltung geht. Als Nomadin, die ihr Kosmetikunternehmen aufbaut während sie weltweit nach Rohstoffen sucht, habe ich genügend Geschichten auf Lager. Das hat mir geholfen, ganz ohne Erwartungsdruck in die Aufzeichnung zu gehen.

Was waren für dich die wichtigsten Learnings aus dem Bewerbungsprozess?

Ich war gerade auf den Philippinen auf der Suche nach passenden Kokosölproduzenten, als ich das erste Gespräch mit der Produktionsfirma führte. Nachdem ich bisher nur Ölraffinerien gefunden hatte, die teils schimmliges Kokosfleisch verarbeiteten, war ich kurz davor, die Suche abzubrechen. Doch plötzlich tat sich eine neue Fährte auf. Ich erzählte von dieser Odyssee – und sie waren begeistert.

Ich habe dabei vor allem eines gelernt: Menschen lieben echte Geschichten. Und die besten Geschichten entstehen nicht am Schreibtisch, sondern da draußen – bei echten Begegnungen, im echten Leben

Wie hast du dann die TV-Show bzw. Aufzeichnung erlebt?

Als die Zusage kam, war ich in einem kleinen Dorf in Sri Lanka. „Eva, du bist genommen. Hast du nächsten Mittwoch Zeit?“ Drei Tage später landete ich in Deutschland – und hatte so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung. Aber vielleicht war genau das mein Glück: Mein Pitch war dadurch pur, lebendig, ungefiltert. Ich hatte richtig Lust auf den Dreh. Die Interviews backstage waren ein schöner Auftakt, die Aufregung hinter dem Tor unvergesslich. Als ich dann vor den Löwen stand, war ich fokussiert und klar. Sie waren wirklich sehr höflich und interessiert, kein Gebrüll, kein Zerfleischen – vielleicht doch eher Stubentiger?

Einige „Löwen“ haben deinen Lebensstil als Nomadin infrage gestellt. Wie lässt sich denn ein wachsendes Unternehmen führen, wenn du selbst in der Welt unterwegs bist?

Ich verstehe den Reflex – klassische Unternehmensführung sieht anders aus. Aber MON COURAGE ist kein klassisches Unternehmen. Unser ganzes Konzept basiert auf echter Verbindung: zu den Menschen, die unsere Rohstoffe anbauen, und zu den Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte nutzen. Gerade weil ich unterwegs bin, lerne ich die Menschen kennen, die hinter unseren Zutaten stehen. Ich sehe, unter welchen Bedingungen produziert wird, kann direkt und fair einkaufen, neue Ideen entwickeln und Innovationen frühzeitig aufspüren.

Remote zu arbeiten heißt nicht, abwesend zu sein. Im Gegenteil: Ich bin im täglichen Austausch mit meinem Team, wir arbeiten digital und gleichzeitig sehr eng zusammen. Mein Lebensstil erfordert klare Kommunikation, Vertrauen und Teamkolleginnen, die diese Freiheit schätzen. Aber genau das ist ja MON COURAGE: mutig neue Wege gehen.

Start-ups gegen Plastikmüll

Während die Verhandlungen zu einem globalen Plastikabkommen ergebnislos bleiben, entwickeln Start-ups weltweit innovative Technologien gegen Plastikmüll. Wir stellen eine Auswahl davon vor.

Die jüngsten Verhandlungen in Genf über ein globales Plastikabkommen sind wieder ohne Ergebnis geblieben. Die mehr als 180 verhandelnden Nationen konnten sich nicht einigen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gefahren durch Plastikmüll bekannt – und doch wird immer mehr davon produziert. Jedes Jahr entstehen rund 460 Millionen Tonnen Plastik, weniger als 10 Prozent davon werden recycelt und über 30 Millionen Tonnen gelangen in die Ozeane.

Auf politischer Ebene zeichnet sich bislang keine Lösung ab, auf die man sich global einigen könnte. Neue Vorgaben wie die Pflicht zu fixierten Flaschendeckeln in der EU sorgen eher für Frust. „Seit Jahrzehnten reden wir über das Plastikproblem. Um es zu lösen braucht es technologische Ansätze“, sagt Dr. Carsten Gerhardt, Vorsitzender der gemeinnützigen Circular Valley Stiftung. Solche Ansätze liegen längst auf dem Tisch. „Start-ups aus aller Welt zeigen, dass Innovation schneller sein kann als Verhandlungen.“

Start-ups aus aller Welt arbeiten an Lösungen

Einige dieser Unternehmen hat der Circular Economy Accelerator der Circular Valley Stiftung bereits unterstützt. Das Start-up PROSERVATION etwa stellt Polsterverpackungen aus Nebenprodukten der Getreideindustrie her, BIOWEG ersetzt Mikroplastik durch Biomaterialien aus Lebensmittelabfällen und das Unternehmen Biomyc verwendet Myzel-Verbundwerkstoffe aus Pilzwurzeln und Pflanzen.

Daüber hinaus stellt NYUNGU AFRIKA Damenhygieneprodukte aus Ananasblatt- und Maisschalenfasern her, Midwest Composites nutzt Ernteabfälle für die Herstellung von Textilien und Vlastic bietet eine Alternative zu geschäumten Kunststoffen auf Flachsbasis.

Wenn Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, können sie durch Recycling ein zweites erhalten. Ecoplastile verwandelt Abfälle in langlebige Dachziegel, Gescol macht Bauplatten aus Schuhsohlen und Novoloop nutzt schwer zu recycelndes Polyethylen zur Produktion von thermoplastischen Hochleistungs-Polyurethanen.

Chemisches Recycling zerlegt Kunststoffe in molekulare Bausteine. Das Unternehmen CARBOLIQ verwendet ein katalytisches Niedertemperaturverfahren, um gemischte Kunststoffe in Öl umzuwandeln, das fossile Rohstoffe ersetzen kann; Radical Dot extrahiert Monomere, um sie erneut verwenden zu können.

Zu chemischem Recycling hat Circular Valley in diesem Jahr einen Informationsfilm veröffentlicht, der die Möglichkeiten dieser Methode erklärt und verdeutlicht.

Humanoide Roboter: Vision und Realität

Der Weltroboterverband IFR veröffentlicht sein Positionspapier zu Trends, Chancen und möglichen Grenzen rund um das Thema humanoide Roboter.

Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik: Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in Trends, Chancen und mögliche Grenzen humanoider Roboter bietet das neue Positionspapier der International Federation of Robotics.

„Futuristisch anmutende humanoide Roboter, die in unserem Zuhause, in Unternehmen und in der Öffentlichkeit arbeiten, faszinieren die Menschen“, sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. „Da die Welt in der wir leben auf den menschlichen Körper zugeschnitten ist, liegt die Idee eines schnellen, universellen Helfers in der Produktion und bei Dienstleistungen auf der Hand. Ob und wann es aber zu einer massenhaften Nutzung von Humanoiden kommen wird, bleibt ungewiss. Nicht zu erwarten ist jedenfalls, dass Humanoide in Zukunft die derzeit auf dem Markt befindlichen Robotertypen ersetzen. Stattdessen werden sie bestehende Technologien ergänzen und erweitern.“

Einsatz von Humanoiden in den Regionen

In den Vereinigten Staaten arbeiten Tech-Unternehmen wie NVIDIA, Amazon und Tesla intensiv an KI- und Robotertechnologien. Neben der Finanzierung durch das Militär wird diese Entwicklung auch durch zahlreiche private Investitionen unterstützt. Das führt zu einer bedeutenden Start-up-Szene, die sich auf humanoide Roboter spezialisiert. Besonders groß ist das Interesse an Humanoiden in Branchen wie der Logistik und in der Fertigung. Dabei werden humanoide Roboter weniger als soziale Begleiter gesehen, sondern eher als Werkzeuge, die dabei helfen, Produktivität und Effizienz zu steigern. So liegt der Schwerpunkt verstärkt auf praktischen Anwendungen und weniger auf der Integration von Robotern in das tägliche soziale Leben.

In China nehmen die Humanoiden eine zentrale Stellung in der nationalen Robotik-Strategie ein. Die Regierung möchte in diesem Technologiebereich Kompetenz und globale Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen. Der Einsatzschwerpunkt liegt dabei im Dienstleistungssektor, beispielsweise für die Kundenbetreuung. Die Automatisierung von Produktionslinien in der Fertigung und der Einsatz von Humanoiden, um weniger von menschlichen Arbeitskräften abhängig zu sein, scheint nur auf zweiter Ebene wichtig zu sein. Kernelement der chinesischen Strategie ist der Aufbau einer skalierbaren Lieferkette für Schlüsselkomponenten.

Japan ist ein Pionier in der Entwicklung humanoider Roboter. Als frühes Beispiel wurde Hondas Asimo bereits im Oktober 2000 vorgestellt. Roboter werden in Japan eher als Gefährten, denn als bloße Werkzeuge gesehen. Humanoide Roboter wie Pepper und Palro sind demzufolge in erster Linie als Sozialroboter konzipiert und kommen in Bildungseinrichtungen, Geschäften und Altenpflegeeinrichtungen zum Einsatz. Diese Ausrichtung spiegelt die Nachfrage einer alternden Gesellschaft wider, mit der Japan konfrontiert ist. Ein wichtiger Schwerpunkt der Projekte liegt auf Robotern, die harmonisch mit Menschen zusammenleben können und als Teil der Gesellschaft akzeptiert sind. Führende Unternehmen wie Kawasaki entwickeln humanoide Roboter als eine Forschungsplattform.

In Europa wird auf die ethischen Implikationen von Robotik und KI besonderes viel Wert gelegt. Im Fokus stehen kollaborative Roboter, die im industriellen Umfeld mit Menschen zusammenarbeiten. Kernthemen sind die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz und die Nachahmung menschlicher Fähigkeiten. Die Arbeitskraft von Menschen zu kompensieren, steht dagegen nicht im Fokus. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf einem menschenzentrierten Design und den sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Robotern. Die europäischen Unternehmen stehen dem Einsatz von Humanoiden generell eher zurückhaltend gegenüber, wenn es um die kurz- bis mittelfristigen Automatisierungsaufgaben im Fertigungs- und Dienstleistungssektor geht.

+++ Ein bahnbrechendes Robotik Start-up aus Deutschland ist NEURA-Robotics: Hier geht’s zu unserer Gründerstory von NEURA Robotics +++

Ausblick

Dank ihrer menschenähnlichen Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit sind die Humanoiden prädestiniert, komplexe Aufgaben zu automatisieren, mit denen heutige Roboter durch herkömmliche Programmiermethoden Schwierigkeiten haben. Einen massenhaften Einsatz als universelle Haushaltshelfer dürfte es jedoch kurz- bis mittelfristig nicht geben.

Das POSITION PAPER Humanoid Robots - Vision and Reality von IFR gibt's hier zum freien Download

Die Rolle von natürlichem Licht in modernen Architekturkonzepten

Natürliches Licht gilt als einer der zentralen Bausteine zeitgemäßer Baugestaltung. Wie moderne Gebäudeplanungen Licht gezielt als formgebendes Element einsetzt.

Architekten und Bauherren setzen zunehmend auf großflächige Fensterfronten, Dachverglasungen oder offene Raumkonzepte, um Innenräume mit ausreichend Helligkeit zu versorgen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Komponente eine Rolle: Tageslicht wird auch mit einem gesunden Lebensumfeld, größerem Wohlbefinden und einer verbesserten Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass moderne Gebäudeplanungen das Licht gezielt als formgebendes Element einsetzen. Insbesondere in urbanen Gebieten ist der kluge Umgang mit Sonnenlicht eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe.

Das wachsende Bewusstsein für Lichtqualität

In jüngster Zeit interessieren sich immer mehr Fachleute für die Optimierung von Gebäudehüllen und deren lichttechnische Eigenschaften. Passende Lösungen entstehen unter anderem durch hochwertige Tageslichtsysteme, die sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht von Vorteil sind. Dabei wird den Bewohnern oder Nutzern eine angenehme, gleichmäßige Belichtung geboten, ohne dass sie von übermäßigem Wärmeeintrag oder blendendem Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Neben der visuellen Wirkung zählt hier auch die thermische Performance: Ein strukturiertes Vorgehen bei der Auswahl von Filtern, Glasarten und Verschattungslösungen begünstigt ein stimmiges Raumklima, das einen hohen Wohn- und Arbeitskomfort generiert.

Architektonische Vielfalt dank Tageslicht

Die Integration von Fenstern, Oberlichtern und transparenten Fassadenelementen ermöglicht eine außergewöhnliche Flexibilität in der Raumgestaltung. Spezialisierte Fachleute beschäftigen sich mit Tageslichtarchitektur, um neue Wege zu eröffnen, Lichtstreuung und -lenkung auf innovative Art zu realisieren. Nicht zuletzt profitieren junge Unternehmen davon, wenn sie derartige Belichtungsaspekte geschickt einsetzen und im Rahmen ihres Marketing-Konzepts die Attraktivität ihrer Räumlichkeiten sichtbar hervorheben. Hohe Räume, diverse Lichtquellen und die gezielte Einbindung von Fassadenelementen geben Bauherren die Möglichkeit, sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen und ein stimmiges, einladendes Gesamtbild zu erschaffen.

Energieeffizienz und Gesundheit

Wer auf eine durchdachte Tageslichtplanung setzt, profitiert von einer gewinnbringenden Symbiose aus ökologischem und ökonomischem Mehrwert. Die angemessene Einbindung von Sonnenstrahlen reduziert künstliche Beleuchtung und kann durch sinnvolle Bauphysik -Konzepte auch den Heiz- und Kühlaufwand minimieren. Gleichzeitig enden die Vorzüge nicht bei nachhaltig niedrigen Energiekosten: Studien legen nahe, dass natürliches Licht das Wohlbefinden fördert und geistige Prozesse positiv beeinflussen kann. Indem Räume gleichmäßig und blendfrei ausgeleuchtet werden, profitieren Angestellte oder Bewohner von einer entspannten Atmosphäre, die Stress mindert und Konzentration steigert. Darüber hinaus wirkt ein gutes Lichtkonzept stimmungsvoll und angenehm, was sich auf Motivation und Produktivität auswirken kann.

Materialauswahl und technologische Innovationen

Moderne Bauprojekte setzen häufig auf spezifische Gläser, Membranen und Metallkonstruktionen, um diffuses, aber dennoch ausreichendes Sonnenlicht zu gewinnen. Eine ausgeglichene Balance zwischen Wärmeschutz und Belichtungsintensität bedeutet für Investoren und Planer zugleich höhere Miet- oder Verkaufschancen. Wer in die Praxis blickt, stellt fest, dass sich die Materialinnovation stetig weiterentwickelt: Von mehrschichtigen Isoliergläsern bis hin zu smarten Beschichtungen ist das Angebot überaus reichhaltig. Diese Vielfalt erlaubt Bauherren, ein maßgeschneidertes Konzept zu wählen, das exakte Vorstellungen hinsichtlich Energieeffizienz, Komfort und Design berücksichtigt. Dabei ist die umfassende Beratung durch Spezialisten wesentlich, um jedes Detail zu perfektionieren.

Planungsaspekte für moderne Gebäude

Bei modernen Bauvorhaben lässt sich beobachten, dass Architektinnen und Architekten natürliche Lichtquellen bereits frühzeitig in die Entwürfe einbeziehen. Die Lichtführung, das Zusammenspiel von Ausrichtung und Verschattung sowie die räumlichen Proportionen sind nur einige Faktoren, die für das Gesamtergebnis entscheidend sind. Auch städtebauliche Gegebenheiten wie benachbarte Gebäude oder der vorhandene Baumbestand spielen eine Rolle. Darüber hinaus sind bauordnungsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen, damit der Lichteinfall technisch und rechtlich harmonisch umgesetzt wird. Ein kompetentes Team aus Statikern, Bauphysikern und Designern gleicht diese Parameter untereinander ab.

Gestalterische Freiheit durch Tageslichtlösungen

Da Sonnenlicht eine natürliche Dynamik besitzt, verändert es sich abhängig von Tages- und Jahreszeit. Dieses Wechselspiel bietet Raum für gestalterische Experimente – etwa durch transparente Innenwände, gläserne Verbindungselemente oder spezielle Deckenaufbauten. Somit werden Lichtakzente geschaffen, die verschiedene Bereiche eines Raums hervorheben und ihm eine lebendige, wandelbare Gestalt verleihen. Ob industriell anmutende Lofts oder repräsentative Büroräume mit hellen Gemeinschaftsflächen: Die Anpassungsfähigkeit naturlichter Planungen erlaubt es, Konzepte zu entwickeln, die so einzigartig sind wie ihre Nutzer selbst. Gleichzeitig können Farben, Oberflächenstrukturen und Möblierung die Lichtwirkung verstärken oder abschwächen.

Inspirierende Beispiele aus der Gegenwart

Rund um den Globus existieren Bauwerke, deren Ausstrahlung wesentlich auf der klugen Verwendung von Tageslicht beruht. Museumsbauten, deren Ausstellungsräume großflächig mit Oberlichtern ausgestattet sind, erzeugen eine fast sakrale Atmosphäre. Ebenso gibt es Wohnbaufassaden, die durch neuartige Verglasungstechniken sowohl stilvoll als auch energieeffizient wirken. In vielen Ländern nimmt die öffentliche Hand aktiv Einfluss und fördert Projekte, die eine nachhaltige Lichtgestaltung ermöglichen. Auf diese Weise entsteht eine vielgestaltige Palette architektonischer Ausdrucksformen, bei denen ästhetische und gesundheitliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Künftige Baukonzepte werden das Zusammenspiel von Umweltschutz, Nutzungsflexibilität und gesundheitsfördernder Tageslichtgestaltung weiter ausbauen. Forschung und Praxis streben an, energieeffiziente Systeme mit noch intelligenteren Steuerungen zu verknüpfen und so den Lichteinfall in Echtzeit zu regulieren. Überdies ist zu erwarten, dass sich die Verbindung von wetterabhängigen Sensoren, automatisierter Beschattung und innovativen Materialien weiter professionalisiert – was Gebäude für die Bewohnerinnen und Bewohner noch attraktiver macht. So bleibt die Rolle des natürlichen Lichts auch in der kommenden Generation der Architektur ein beständiger Motor für Kreativität, Wohlbefinden und Effizienz.

Zeit für ein neues Leistungsnarrativ

Warum wir Ambitionen neu denken müssen. Ein Kommentar von Benedikt Sons, Co-Founder und CEO der Cansativa Group.

In Deutschland ist Leistung ein stilles Versprechen. Man bringt sie, spricht aber selten darüber. Wer es doch tut, wird schnell als selbstverliebt, unsolidarisch oder toxisch abgestempelt. Ambition? Gilt bei uns oft als Ego-Trip.

Dabei trifft genau das Gegenteil zu: Ambitionen sind der Motor des Fortschritts. Will heißen – ohne Ambitionen treten wir auf der Stelle. Können wir uns das, können wir uns ein Denken, dass Leistung ein Ego-Trip ist, heute noch erlauben? In einer Zeit, die von multiplen geopolitischen Spannungen geprägt ist?

Wir diskutieren über die Vier-Tage-Woche. Obwohl wir international an Boden verlieren und andere Länder Tempo machen, Innovation finanzieren und mutig skalieren. Deutschland? Spricht über „Entschleunigung“ und über Work-Life-Balance als übergeordnetes Ziel. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht um weniger Arbeit, sondern um die Frage: Wofür lohnt es sich, Leistung zu bringen – und wie schaffen wir es, das Beste aus Menschen herauszuholen, ohne sie zu verheizen?

Also: Wie kommen wir da hin, dass sich Leistung wieder gut anfühlt?

Leistung: Zwischen Burnout-Mythos und Selbstoptimierungswahn

Das gegenwärtige Leistungsbild pendelt zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite der ausgebrannte Consultant, der sein Leben für ein Projekt opfert. Auf der anderen Seite die Influencer-Ästhetik, in der jeder Tag „High Performance“ verspricht, solange die richtige Morgenroutine stimmt.

Beides ist Unsinn. Beides ist egozentriert. Beides ignoriert, worum es wirklich geht: Leistung als kollektives Ziel, als Ausdruck von Sinn, von Teamgeist, von etwas, das größer ist als man selbst. Wenn wir es schaffen, Leistung als etwas Verbindendes zu begreifen, als Teamgedanken – nicht als Konkurrenz –, dann entsteht neben Erfolg auch Identifikation.

Ambitionen sind kein Makel – sie sind Orientierung

Wir müssen wieder lernen, uns mit ambitioniertem Handeln zu identifizieren. Deutschland ist ein Land voller Talente – aber oft auch voller Zweifel. Was fehlt, ist ein klarer Rahmen: Wo wollen wir hin? Wer sind unsere Vorbilder? Und warum lohnt es sich überhaupt, den Sprint aufzunehmen?

Diese Fragen betreffen unser gesamtes Wirtschaftsverständnis. Wir brauchen mehr Mut, klare Ziele zu formulieren. Und wir brauchen den Willen, sie offen zu verfolgen.

Start-up-Kultur: Hardcore oder Heilsbringer?

Start-ups sind Meister darin, ein klares, übergeordnetes Ziel zu formulieren – und mit dem unerschütterlichen Antrieb einer Rakete arbeiten sie gerade zu Beginn mit vollem Schub darauf hin. Gleichzeitig sind Start-ups der Inbegriff von Überforderung: lange Tage, kurze Nächte, wenig Absicherung. Manche glorifizieren diesen Zustand, andere verdammen ihn. Die Wahrheit ist: Start-up ist ein Überlebenskampf, aber auch eine Schule für Fokus, Disziplin und Priorisierung. Mein alter Physiklehrer sagte: „Leistung ist Arbeit pro Zeit.“ Und genau darum geht es. Nicht um den Dauer-Hustle, sondern um kluge, fokussierte Arbeit.

Daher braucht die deutsche Wirtschaft ein Ökosystem, das Hochleistung fördert – ohne Burnout zu belohnen. In dem man mit hoher Schlagzahl arbeitet, aber nicht daran zerbricht. Studien zeigen: Ja, die Belastung im Start-up-Sektor ist hoch – längere Arbeitszeiten, geringere Gehälter, weniger Sicherheit. Besonders Frauen sind oft benachteiligt.

Aber: Die Offenheit für neue Arbeitsmodelle ist ebenfalls höher. Viele Start-ups bieten flexiblere Strukturen, Homeoffice, Fokus-Zeiten, Purpose-getriebenes Arbeiten – also eine Umgebung, die mehr bietet als den klassischen „9-to-5“-Job. Damit machen sie einen entscheidenden Unterschied gegenüber Traditionsunternehmen, die eher auf feste Arbeitszeiten und Bürokultur setzen.

Innovation braucht Raum, kein Sicherheitsdenken

Apropos Traditionsunternehmen: Ich glaube, dass in einem überregulierten Ökosystem die Innovation auf der Strecke bleibt. Wer bei jedem Schritt Angst vor Fehlern hat, wird keine Risiken eingehen. Doch Innovation ohne Risiko gibt es nicht. Unternehmen, die keine Fehler machen wollen, machen auch keine Fortschritte.

Hier ist ein Umdenken gefragt – auch politisch. Wer heute in Deutschland ein Unternehmen gründet, sieht sich mit einer Bürokratie konfrontiert, die oft mehr lähmt als schützt. Gleichzeitig verlieren wir im internationalen Wettbewerb – weil andere Länder schneller, pragmatischer und technologieoffener agieren. Innovation verlangt Raum, Geschwindigkeit – und eine Kultur für Gründer*innen und Investor*innen, in der sie schnell skalieren können.

Europas Chance: Der Weg der Qualität

Der Inbegriff für schnelles Skalieren sind China und die USA. Während China auf Masse setzt und die USA auf Kommerzialisierung, hat Europa die Chance, einen eigenen Weg zu gehen: mit Qualität und gesellschaftlicher Einheit als Alleinstellungsmerkmal. Europa ist eine der wenigen Regionen, in der wirtschaftlicher Erfolg mit sozialer Verantwortung verbunden wird. Wir haben Zugang zu Spitzenforschung, zu klugen Köpfen, zu funktionierenden Institutionen. Was uns fehlt, ist der Mut zur schnellen Umsetzung.

Wir brauchen mehr Kommerzialisierung, ohne unsere Werte zu verlieren. Wir brauchen mehr Tempo, ohne Menschen zu überfordern. Und wir benötigen ein neues Narrativ, das Leistung nicht als toxisch, sondern als Teil einer starken Gesellschaft begreift.

Warum der Leistungsanspruch tief im Unternehmen verankert sein muss

Mehr Tempo, kluge Köpfe, ein Team: Wie gut dieser Dreiklang für mehr Leistung funktioniert, zeigt die Geschichte von Cansativa selbst. 2017 mit wenig Kapital gegründet, haben mein Bruder Jakob und ich früh auf Geschwindigkeit und Umsetzung gesetzt. Während andere noch in Businessplänen dachten, organisierten wir die ersten Importe von Medizinalcannabis, navigierten durch eine regulatorisch hochkomplexe Landschaft und bauten eine Plattform auf, die heute Marktführer in Deutschland ist.

Dass wir vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Zuschlag für die Distribution von in Deutschland angebautem Cannabis erhielten, war kein Zufall, sondern Ergebnis von Expertise, strategischer Schärfe und kompromissloser Arbeit. Inzwischen haben wir über 2500 B2B-Kund*innen, ein eigenes Produktportfolio, ein starkes Partnerschaftsnetzwerk und wachsen mit jeder regulatorischen Veränderung weiter. Nicht weil wir Glück hatten, sondern weil wir Leistung als Haltung verstehen.

Ambition braucht Anerkennung

Deshalb fordere ich: Deutschland muss lernen, Ambitionen nicht zu fürchten, sondern zu fördern. Denn wer Leistung immer nur mit Egoismus, Selbstausbeutung oder Ellenbogenmentalität gleichsetzt, nimmt sich die Chance auf echten Fortschritt. Leistung ist kein Selbstzweck – sie ist ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum Europas. Sie ist Ausdruck von Haltung, Verantwortung und dem Willen, Dinge besser zu machen. Gefragt ist ein gesellschaftliches Klima, in dem es willkommen ist, Großes zu wollen. Und in dem diejenigen, die sich anstrengen, auch Rückenwind bekommen – nicht Gegenwind.

Unser Unternehmen ist nur ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und mit einem klaren Ziel handeln. Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer gelebten Leistungskultur, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Klarheit basiert. Und auf dem Mut weiterzumachen, gerade wenn der Weg steinig ist.

Es ist Zeit, dass wir in Deutschland – und in Europa – ein neues Kapitel aufschlagen. Eines, in dem Ambition der Antrieb ist, in dem Leistung nicht verdächtig, sondern wertvoll ist. Und in dem wir verstehen: Zukunft entsteht dort, wo Menschen nicht fragen, was gerade bequem, sondern was möglich ist.

Was Unternehmen über KI-Agenten wissen müssen

Künstliche Intelligenz in Form autonomer Agenten gewinnt rasant an Bedeutung. Doch wie arbeiten diese KI-Agenten? Was ist bei der Umsetzung zu beachten? Hier gibt's die Antworten.

Die Idee, dass autonome Systeme eng mit Menschen zusammenarbeiten und sie gezielt unterstützen, ist keine Vision mehr, sondern Realität. Während bisher eine umfassende Problemlösungskompetenz im Hintergrund fehlte, bringen KI-Agenten genau diese Fähigkeit mit und übernehmen zunehmend vielfältige Aufgaben in der Arbeitswelt. Wir erklären, was Unternehmen über KI-Agenten wissen müssen.

Was sind KI-Agenten und auf welcher Technologie basieren sie?

KI-Agenten sind Softwaresysteme, die eigenständig Aufgaben ausführen, aus Erfahrungen lernen und dynamisch mit ihrer Umgebung interagieren. Ihr Ziel ist es, Aufgaben autonom zu lösen, ohne dass ein kontinuierliches menschliches Eingreifen notwendig ist. Im Unterschied zu herkömmlichen Automatisierungslösungen bewältigen KI-Agenten selbst komplexe Anforderungen, indem sie sich an neue Bedingungen anpassen. Auch werden sie im Gegensatz zu universellen LLMs in der Regel fein abgestimmt, um Relevanz und Datenschutz zu gewährleisten. Sinnvoll ist eine kontextbezogene Architektur, die kausale KI, Document AI und multimodale Logik kombiniert und damit optimal auf geschäftliche Anwendungsfälle zugeschnitten ist.

In welchen Bereichen der Arbeitswelt entfalten KI-Agenten ihr Potenzial?

KI-Agenten finden in nahezu allen Unternehmensbereichen Einsatzmöglichkeiten – von der Beantwortung einfacher Anfragen bis hin zur Steuerung komplexer Prozesse. Eingebettet in CRM-Plattformen analysieren sie riesige Datenmengen, die Unternehmen manuell nicht mehr auswerten können. Anstatt die Ergebnisse lediglich zu präsentieren oder Kontakte nach Prioritäten zu sortieren, qualifizieren KI-Agenten auch noch automatisch Leads, schlagen passende Angebote vor und beantworten Kundenanfragen. Oder anders formuliert: Während herkömmliche Tools in der Regel auf statischen Wenn-dann-Regeln basieren, führt die neue Generation hyperpersonalisierte Aktionen nahezu in Echtzeit aus. Diese Entwicklung entlastet Mitarbeiter von Routineaufgaben und gibt ihnen Raum, sich auf strategisch wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Unternehmen wiederum können ohne großen Aufwand Tausende von Kunden individuell betreuen.

Werden KI-Agenten den Arbeitsmarkt verändern?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es entstehen durch den verstärkten Einsatz von KI-Lösungen neue Berufsfelder – insbesondere bei der Entwicklung, Integration und Wartung solcher Agentensysteme werden qualifizierte Fachkräfte benötigt. Gleichzeitig stellt sich die Herausforderung, bestehende Mitarbeitende gezielt im Umgang mit diesen Technologien weiterzubilden und deren digitale Kompetenzen auszubauen. Eines muss klar sein: Das Ziel von KI-Agenten ist es nicht, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, sondern deren Fähigkeiten zu erweitern. Mitarbeitende können sich somit stärker auf komplexe Kundeninteraktionen oder die Entwicklung innovativer Kampagnen konzentrieren, während ihnen die KI zur Hand geht.

Worauf müssen Unternehmen bei der Auswahl von KI-Agenten-Lösungen achten?

In erster Linie benötigen sie eine digital ausgereifte Umgebung mit einheitlichen Datenformaten, optimierten Prozessen und regelbasierten Automatisierungen, um den ROI steigern zu können. Anschließend müssen sie sicherstellen, dass ihre KI-Systeme den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und sensible Kund*innendaten optimal geschützt sind. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der KI-Entscheidungen sind ebenfalls essenziell, um das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitenden nicht zu gefährden. Auf technischer Seite ist eine interoperable Lösung notwendig, die sich so nahtlos wie möglich in die bestehende IT-Umgebung integrieren lässt. Zu den weiteren Aspekten zählen die Priorisierung der kontextuellen Abstimmung, da Agenten geschäftsspezifische Arbeitsabläufe und Datenformate verstehen müssen, sowie die Nutzung eines Federated-Model-Ansatzes statt einheitlicher LLM-Frameworks, um Effizienz, Erklärbarkeit und Kosten zu optimieren.

Wie binden Unternehmen ihre Mitarbeitenden am besten ein?

Zunächst einmal ist ein grundlegendes Change Management erforderlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen verstehen, dass die KI ihnen nicht die Arbeit wegnimmt, sondern sie unterstützen soll. Sinnvoll ist auch ein Low-Code-Ansatz: Maßgeschneiderte KI-Applikationen und automatisierte Workflows steigern die Arbeitseffizienz in Abteilungen um ein Vielfaches – sogar Mini-Anwendungen, die lediglich einfache Aufgaben übernehmen. Jedoch können zentrale IT-Abteilungen, die mit Entwicklungsanfragen aus verschiedenen Abteilungen überhäuft werden, diese kaum bewältigen. Mit einer Low-Code-Application-Plattform (LCAP) können auch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse einfache KI-Anwendungen selbst erstellen. Möglich machen das einfache Drag-and-Drop-Optionen und vorgebaute Module, die je nach Wunsch kombinierbar sind.

Fazit

KI-Agenten sind als kollaborative Partner zu verstehen, nicht als Ersatz für den Menschen. Künftig werden wir eine Multi-Agent Collaboration sehen. Hierbei übernehmen verschiedene KI-Agenten jeweils Spezialaufgaben und koordinieren sich untereinander, um selbst die komplexesten Herausforderungen effizient zu lösen.

Der Autor Sridhar Iyengar ist Managing Director von Zoho Europe.