Aktuelle Events

Factoring: die Vorteile für Gründer

Wie Gründer mit Hilfe des Forderungsbestandes Wachstum finanzieren können.

Eine leistungsfähige Finanzierung ist in jeder Unternehmensphase entscheidend. Besonders in der Neugründungsphase stehen Unternehmen jedoch häufig vor Herausforderungen, die eine kontinuierliche Liquidität hemmen. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Auf der einen Seite sind immer weniger Kreditinstitute bereit, Gründern Geld im gewünschten Umfang zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite sind diese Kredite jedoch dringend nötig, denn die Zahlungsziele, welche Kunden eingeräumt werden, sind meist recht lang, schließlich muss man sich im Wettbewerb behaupten. Factoring kann in diesen Fällen helfen und bietet zahlreiche zusätzliche Vorteile.

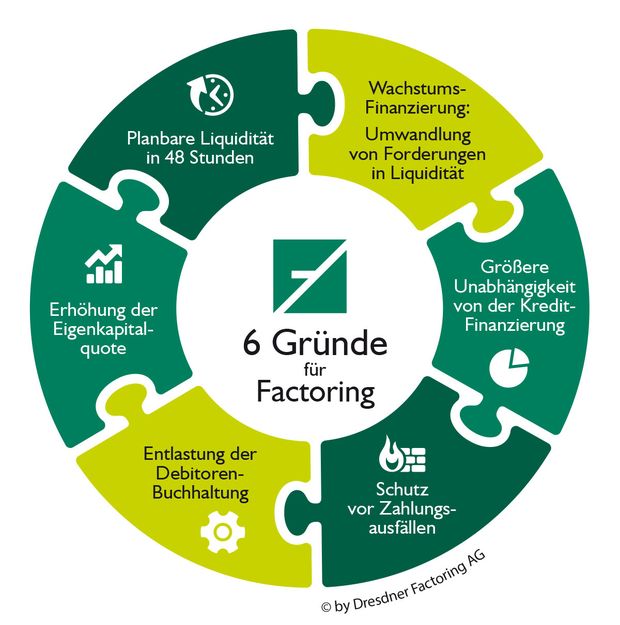

Welche Vorteile bietet Factoring?

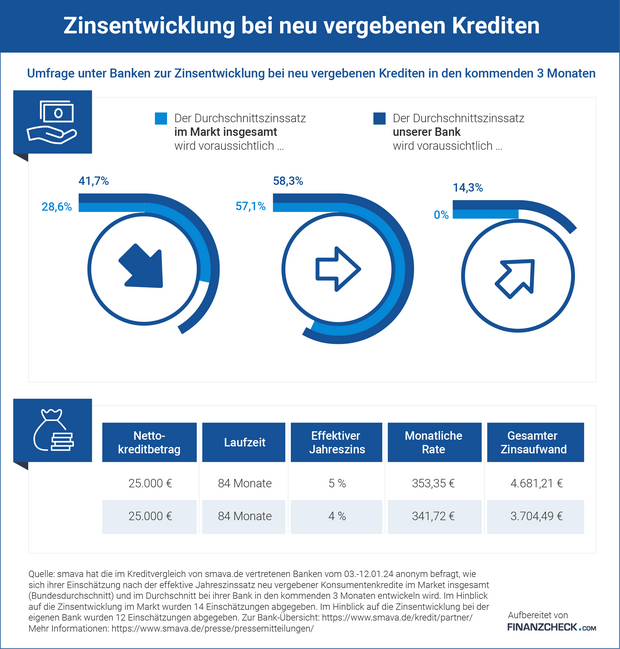

Im ersten Schritt werden Liquiditätsengpässe zuverlässig verhindert. Da der Rechnungsausgleich bis zu 90 Prozent umgehend erfolgt, kommen Schwierigkeiten der Zahlungsfähigkeit gar nicht erst auf. Dieser unmittelbare Liquiditätszufluss garantiert darüber hinaus die Stabilität des jungen Unternehmens. Mitarbeiter können auf diese Weise pünktlich bezahlt werden und die gewonnenen finanziellen Mittel können umgehend genutzt werden, um den laufenden Geschäftsbetrieb zu finanzieren.

Durch Factoring scheidet zudem der bevorschusste Teil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus der Bilanz des Unternehmens aus. Wenn parallel dazu noch Verbindlichkeiten getilgt werden, ergibt sich daraus eine Bilanzverkürzung. Diese wiederum verbessert die Eigenkapitalkonstellation und sorgt somit für eine bessere Kreditwürdigkeit bei Banken.

Darüber hinaus steigert Factoring die Wettbewerbsfähigkeit junger Unternehmer. Durch Factoring können Kunden nicht nur längere Zahlungsziele ohne gleichzeitigen Liquiditätsverlust gewährt werden, sondern der Factor kümmert sich auch um ein professionelles Debitorenmanagement. Auch das Mahnwesen zählt dazu. Zahlen Kunden nicht, sind die Forderungen, welche an den Factor verkauft wurden, gegen Zahlungsausfall geschützt. Auf diese Weise können sich junge Unternehmer auf die eigentlichen Ziele ihres Unternehmens konzentrieren und schneller neue Märkte und somit Wachstumsspielräume erschließen.

Factoring als ideale Ergänzung zum klassischen Bankkredit

Besonders für junge Unternehmen, welche Wachstum anstreben und flexibel auf die herausfordernden Marktbedingungen reagieren müssen, hat sich die Factoring-Finanzierung in den letzten Jahren zu einer unkomplizierten Finanzierungsquelle entwickelt, welche klassische Kontokorrentkredite perfekt ergänzt.

Der Forderungsbestand ist somit eine Art „stille Reserve“, welchen Existenzgründer mit Hilfe von Factoring als zusätzliche Finanzierungsquelle nutzen können. Factoring ist auch besonders deshalb effektiv, da es sich um eine umsatzkongruente Finanzierung handelt. Dabei führen steigende Umsätze eines Unternehmens automatisch zur Erhöhung der Factoring-Summe. Liquidität ist somit genau dann verfügbar, wenn sie auch tatsächlich benötigt wird.

Voraussetzungen für Factoring

Zunächst wird geprüft, ob das vorliegende Geschäftsmodell factorabel ist. Darüber hinaus müssen die Forderungen zum Zeitpunkt der Rechnungslegung folgende Voraussetzungen erfüllen:

- vollständig erbracht

- einredefrei

- frei von Ansprüchen Dritter

Anschließend erfolgt die Bonitätsprüfung durch den Factor. Diese unterscheidet sich deutlich von der Kreditprüfung einer Bank, denn beim Factoring liegt der Fokus auf der Prüfung des anzukaufenden Forderungsbestandes.

Was kostet Factoring und wo liegen Einsparpotenziale?

Die Nutzer von Factoring profitieren von der aktuell vorherrschenden Niedrigzinsphase, was sich in attraktiven Konditionen wiederspiegelt. Die Factoringgebühr bewegt sich im Skontobereich und richtet sich nach dem Jahresumsatz des Unternehmens, der Anzahl der Rechnungen, der Branche, der Debitorenstruktur sowie dem Zahlungsziel der Kunden. Der Zinssatz für die Bereitstellung der vorfinanzierten Rechnungssumme liegt bei den marktüblichen Konditionen für herkömmliche Kontokorrentkredite. Die Zinsabrechnung erfolgt dabei taggenau.

Diesen geringen Kosten stehen zahlreiche mögliche Einsparpotenziale gegenüber. Zum einen sichert sich das Unternehmen zuverlässig gegen Forderungsausfälle ab. Darüber hinaus können bei eigenen Lieferanten Einkaufsvorteile wie Rabatte und Skonti genutzt werden. Auch die Administration wird entlastet, da der Factor das Debitorenmanagement übernimmt. Auf diese Weise lassen sich wiederum Kosten einsparen. Zusätzlich wirkt sich das Factoring durch die Erhöhung der Eigenkapitalquote positiv auf das Banken-Rating aus, was wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Konditionen für klassische Kredite hat.

Fazit

Wachstumsbremse Nummer eins für Unternehmen ist stets die fehlende Liquidität, wovon häufig besonders junge Unternehmen betroffen sind. Mit einer Zusatzfinanzierung durch Factoring kann diese Problematik jedoch eingedämmt werden. Unternehmer können sich zuverlässig vor Zahlungsausfällen schützen und somit stetige Liquidität sichern. Dadurch entstehen neue Freiräume für Wachstum und eine weitere Expansion. Factoring ist daher nicht nur für junge Unternehmer eine ideale Ergänzung zu klassischen Bankprodukten.

Die Autorin Claudia Grützmann ist seit über 10 Jahren erfolgreich für Unternehmen im Marketing tätig. Seit 2012 verantwortet die studierte Betriebswirtin (IHK) das Marketing bei der Dresdner Factoring AG. www.dresdner-factoring.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, Newsletter oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal.

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitaler Kunst

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der Vertrauen schafft. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

Crowdinvesting: Das Kapital von der Crowd

Welchen Wert hat Crowdinvesting als alternative Finanzierungsquelle, für welche Start-ups ist es geeignet und wie läuft eine Crowdkampagne idealerweise ab? Hier die Antworten dazu.

Der Kapitalbedarf von Start-ups ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Dem aktuellen Start-up-Monitor 2024 des Bundesverbands Deutsche Start-ups zufolge planen über 70 Prozent der Start-ups, mehr als 500.000 Euro einzusammeln; ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zugangsmöglichkeiten zu Kapital sieht dabei nur eine Minderheit der Gründer*innen als positiv. Auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage müssen folglich zusätzliche Finanzierungsquellen wie beispielsweise das Crowdinvesting ausfindig gemacht werden.

Diese Förderungen verspricht die neue Bundesregierung

Staatliche Fördermittel stehen weiterhin an vorderster Stelle der Kapitalquellen für Start-ups – der Blick auf die Pläne der neuen Bundesregierung lohnt also. Grundsätzlich lobt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, dass der Koalitionsvertrag „das Potenzial von Start-ups als Innovationsmotoren unserer Wirtschaft“ hervorhebt. Im Koalitionsvertrag selbst werden Start-ups als „Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen“ gefeiert.

Doch wie sehen mögliche Unterstützungsmaßnahmen konkret aus?

Die Bundesregierung strebt zunächst eine vereinfachte Unternehmensgründung und bessere Rahmenbedingungen in der Kapitalmarktregulierung an. Der bestehende Zukunftsfonds, der besonders auf die Technologiebranche fokussiert ist, soll über 2030 hinaus verstetigt werden. Außerdem will die große Koalition einen Zukunftsfonds II schaffen, der DeepTech und BioTech finanziell fördert. Darüber hinaus soll ein neuer Deutschlandfonds mit zehn Milliarden Euro vom Bund ausgestattet werden und weitere 90 Milliarden Euro durch privates Kapital und Garantien mobilisieren – allerdings speziell für Mittelständler*innen und Scale-ups. Im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde zudem der Plan, die Investitionen der WIN-Initiative – einem breiten Bündnis aus Wirtschaft, Verbänden, Politik und KfW, deren teilnehmende Unternehmen rund 12 Milliarden Euro zur Stärkung des Venture-Capital-Ökosystems in Deutschland bereitstellen – mit Garantien des Bundes zu hebeln.

Allerdings enthält der Koalitionsvertrag auch eine mögliche Einschränkung: Die gesamte Start-up-Finanzierungsarchitektur soll einem „Effizienz-Check“ unterzogen werden. Das deutet eher weniger auf eine Erhöhung der Finanzmittel hin. Die Bundesregierung plant jedoch, öffentliche Finanzierungsprogramme für die Rüstungsindustrie zu öffnen, möchte die Raumfahrt über „meilensteinbasierte Finanzierungsinstrumente“ unterstützen und zudem spezielle Förderungen für Gründerinnen ausbauen, da diese Gruppe derzeit unterrepräsentiert ist.

Für wen eignet sich Crowdinvesting?

Während Jungunternehmen aus DeepTech, Raumfahrt und der Rüstungsbranche also auf große Förderprogramme hoffen können, müssen sich Start-ups anderer Branchen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen. Das betrifft auch nachhaltige Start-ups, die zur Bekämpfung des Klimawandels so dringend benötigt werden und trotzdem kein dezidiertes Förderprogramm erhalten. Insbesondere für grüne Jungunternehmer*innen könnte als Alternative zu staatlicher Förderung oder klassischen Mitteln wie Business Angels und Venture Capital das Crowdinvesting einen Blick wert sein.

Beim Crowdinvesting investieren viele private Kleinanleger*innen über eine entsprechende Investmentplattform in ein konkretes Projekt oder Unternehmen ihrer Wahl. Im Gegensatz zum Crowdfunding verfolgt Crowdinvesting den Ansatz, dass Anleger*innen eine Rendite aus dem investierten Kapital ziehen. Grundsätzlich lassen Crowdinvesting-Kampagnen den Unternehmen einen großen Freiraum, was die individuelle Ausgestaltung in Bezug auf Zins, Tilgung und Laufzeit angeht. Auch zusätzliche Exit-Beteiligungen oder eine kontinuierliche Gewinnbeteiligung sind möglich. Ein Crowdinvesting lässt sich gut mit anderen Finanzierungsformen kombinieren, beispielsweise mit Venture Capital.

Dass Crowdinvestments in Start-ups immer weiter in den Fokus rücken, zeigen beispielsweise die Zahlen der nachhaltigen Crowdinvesting-Plattform WIWIN. Hier ist der Anteil von Investments in Start-up-Crowdkampagnen gemessen am gesamten vermittelten Volumen im vergangenen Jahr von zuvor 13 auf 51 Prozent gestiegen.

Demokratisierung der Start-up-Finanzierung

Crowdinvesting eignet sich jedoch nicht für alle Start-ups gleichermaßen. Finanzierungssummen, die Start-ups via Crowdinvesting decken können, liegen für gewöhnlich im einstelligen Millionenbereich. Das Start-up The Female Company hat beispielsweise erfolgreich 1,5 Millionen Euro eingesammelt, bei Vytal waren es 2,9 Millionen Euro und beim nachhaltigen Banking-Start-up Tomorrow sogar 8 Millionen Euro. Besonders gute Chancen, ihren Kapitalbedarf über Privatinvestor*innen zu finanzieren, haben B2C-Unternehmen, die entweder über ein einfach zu erklärendes Geschäftsmodell verfügen oder ein emotionalisierendes Thema bedienen. Auch für Start-ups aus dem B2B-Umfeld ist Crowdinvesting eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit, wobei hier die Investmentpower dann in erster Linie von der Plattform selbst kommt und nicht über das Start-up. Crowdinvesting passt speziell auch zu nachhaltigen Start-ups, da sowohl Gründer*innen als auch Investor*innen eine starke inhaltliche Bindung zum Thema und persönliche Überzeugung vom Produkt oder der Anwendung verbindet und sie die Mission teilen, die Zukunft nachhaltiger gestalten zu wollen.

Für nachhaltige Gründer*innen zählt darüber hinaus besonders stark der Vorteil, beim Crowdinvesting ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren zu können. Im Gegensatz zur Finanzierung mit Business Angels oder Venture Capital, müssen Gründer*innen beim Crowdinvesting nämlich keine Stimmrechte an Investor*innen abgeben. Denn sie sammeln hierbei bilanzielles Fremdkapital ein, das sie wie Eigenkapital nutzen können, sogenanntes Mezzanine-Kapital. Die Crowd hat also per se kein Mitspracherecht, sondern gestaltet „nur“ als Geldgeberin die nachhaltige Transformation mit. Crowdinvesting ermöglicht demnach eine Demokratisierung der Start-up-Finanzierung. Privatpersonen haben bereits mit kleinen Beträgen, in der Regel ab 250 Euro, die Chance, Jungunternehmen finanziell zu unterstützen und im Gegenzug an deren Weiterentwicklung zu partizipieren.

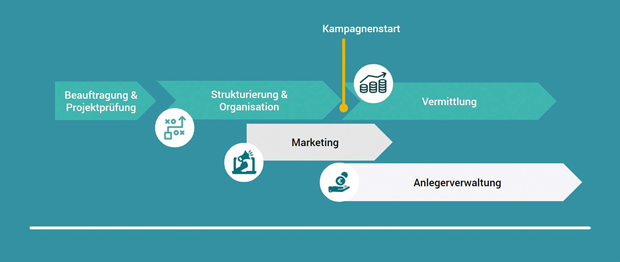

Ablauf einer Crowdinvesting-Kampagne

Für Gründer*innen stellt sich zu Beginn die Frage, zu welchem Zeitpunkt sie ein Crowdinvesting sinnvoll einsetzen können. Eine Beschränkung gibt es hier teilweise durch die Investmentplattformen: Nicht jede erlaubt es Start-ups in der Frühphase, eine Crowdkampagne zu platzieren. Grund hierfür ist, dass das Risiko für Anleger*innen zu diesem Zeitpunkt besonders hoch sein kann, denn die mögliche wirtschaftliche Entwicklung des Jungunternehmens ist noch sehr schwer vorauszusehen. Manche Plattformen setzen daher voraus, dass die Pre-Seed- und Seed-Phasen bereits abgeschlossen sind. In der darauffolgenden Wachstumsphase können Start-ups wiederum für gewöhnlich einerseits relevante Umsätze und Erfolge vorweisen, andererseits wächst der Kapitalbedarf. Hilfreich ist zudem, wenn neben den Gründer*innen schon ein Team bereitsteht und die Crowdkampagne gezielt unterstützen kann – insbesondere in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Sollen über Social-Media-Kampagnen oder eigene Newsletter potenzielle Crowdinvestor*innen aktiviert werden, müssen diese Kanäle im Vorhinein aufgebaut worden sein.

Der Ablauf eines Crowdinvestings beginnt für Start-ups mit der Wahl einer geeigneten Plattform. Neben den formellen Vorgaben können Start-ups in dieser Phase besonders darauf achten, ob andere Unternehmen derselben Branche oder mit ähnlichen Themenbereichen bereits erfolgreich auf der Plattform finanziert wurden. Haben sich Gründer*innen für eine Plattform entschieden, beginnt eine Art Bewerbungsphase. Zum einen wird geprüft, ob die Interessen der Crowd zu den Werten und zur Orientierung des Start-ups passen und ob dessen Geschäftsmodell für Anleger*innen nachvollziehbar ist. Um das Risikoprofil eines Finanzprodukts möglichst gering zu halten, werden von den Plattformen außerdem unterschiedlich detaillierte Prüfungen durchgeführt. Bei Impact-orientierten Plattformen schließt dies beispielsweise auch eine Bewertung der Nachhaltigkeit des Start-ups mit ein.

Daraufhin erfolgt ein erstes Angebot seitens der Plattform, das einen Überblick über die Kosten des Finanzprodukts gibt. Es folgen die Due Diligence und – falls diese erfolgreich verlaufen ist – die Strukturierung des Finanzprodukts sowie die Erstellung der Emissionsdokumente. Gemeinsam wird darüber hinaus ein Kampagnenplan entwickelt, um die Anleger*innen der Plattform und die Community des Unternehmens umfassend abzuholen.

Danach kann das Crowdinvesting starten. Grob können Start-ups mit einer Vorbereitungszeit von etwa acht bis zwölf Wochen rechnen, bis ein Crowdinvesting starten kann. Hinzu kommt die Zeit, in der das Kapital eingesammelt wird. Diese Vermittlungsphase kann stark variieren und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Attraktivität des Finanzprodukts, der eigenen Crowd-Größe oder auch dem Unternehmens-Impact. Bei den oben genannten Start-ups The Female Company, Vytal und Tomorrow haben die Vermittlungsphasen beispielsweise von weniger als 24 Stunden bis vier Wochen gereicht.

Während dieser Zeit arbeiten Plattform und Start-up gemeinsam an einem möglichst erfolgreichen Kampagnenausgang. Die Plattform kann beispielsweise bei der Vorbereitung der Emissionsdokumente und der Abstimmung mit verschiedenen externen Dienstleister*innen wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwält*innen unterstützen. Einige Plattformen übernehmen ebenfalls die administrative und technische Betreuung bei der Vermittlung des Kapitals. Auch im späteren Verlauf der Anlageverwaltung kann die Crowdinvesting-Plattform dem Start-up einige Aufgaben abnehmen, beispielsweise das Erfassen der Anleger*innen im Abrechnungssystem, das Management von Zinsrückstellungen, Ausschüttungen und Tilgungen.

Die Kommunikation mit Anleger*innen kann während der gesamten Laufzeit über ein Support Center der Plattform übernommen werden. Das spart dem Start-up einiges an Aufwand und stellt sicher, dass sich das junge Unternehmen auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann.

Kommunikation zum Crowdinvesting sorgt für Markenbekanntheit und neue Kund*innen

Entscheidend für ein erfolgreiches Crowdinvesting ist eine gut durchdachte Marketing- und Kommunikationskampagne. Den Kampagnenplan sollten Start-up und Plattform im Idealfall miteinander abstimmen, um möglichst effizient die maximale Aufmerksamkeit bei potenziellen Investor*innen zu erzeugen. Wie viel dabei die Plattform übernimmt und wie viel Arbeit das Start-up in die Kommunikation investiert, variiert. Die Plattform kann mit eigenen Newsletter- und Social-Media-Kampagnen primär Menschen erreichen, die zuvor Interesse am Crowdinvesting gezeigt haben oder womöglich bereits in anderen Projekten investiert haben. Gleichzeitig sollte das Start-up zusätzlich die eigene Kund*innenbasis adressieren. Denn wer in der Vergangenheit bereits Interesse am Produkt oder Service gezeigt hat oder überzeugter Fan der Marke ist, möchte womöglich auch zu einem echten Stakeholder für das weitere Unternehmenswachstum werden.

Zusätzlich werden über breit angelegte Kommunikationsmaßnahmen noch weitere Menschen erreicht. Hier zeigt sich deutlich ein hilfreicherer Nebeneffekt von Crowdkampagnen: Sie sorgen über die Gewinnung von Investor*innen hinaus für eine gesteigerte Brand Awareness, dienen dem Aufbau oder der Stärkung einer bestehenden Community rund um das Start-up und bringen eine wertvolle Basis an potenziellen Neukund*innen hervor. Dabei kann gemeinsame Pressearbeit ein hilfreiches Tool sein, um noch mehr Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und so mehr Investor*innen zu finden.

Crowdinvesting eignet sich also besonders für Start-ups, die:

- ein einfach erklärbares B2C-Geschäftsmodell verfolgen, ein emotionales Thema bedienen oder Impact-orientiert sind,

- ihre unternehmerische Unabhängigkeit bewahren wollen,

- erste Umsatzerfolge nachweisen können,

- eine starke Community haben und

- nicht nur Geld einwerben, sondern gleichzeitig Bekanntheit und Kund*innenstamm ausbauen wollen.

Die Autorin Sarah Hübsch ist Business Development Managerin bei WIWIN, einer deutschen Online-Plattformen für nachhaltiges Crowdinvesting mit Sitz in Mainz

Die 7 häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen

Wer seine Belege selbst sortiert, aber nicht weiß, wie Einfuhrumsatzsteuer, Reisekosten oder GWG korrekt gehandhabt werden, riskiert mehr als ein Stirnrunzeln vom Finanzamt. Diese teuren Fallen gilt es zu meiden.

Das bisschen Belege schaffe ich schon selbst. Ein Satz, den viele Selbständige mit Stolz sagen, der sie Jahr für Jahr aber tausende Euro kosten kann. Wer sich allein durch den steuerlichen Dschungel kämpft, dabei aber die Feinheiten der Buchhaltung missachtet, riskiert nicht nur Nachzahlungen, sondern auch Strafen. Die Praxis zeigt: Nicht die großen Betrugsfälle gehen besonders häufig ins Geld, sondern vor allem die kleinen, alltäglichen Fehler.

Daher gut zu wissen: Die sieben häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen und was sie kosten können.

1. Buchhaltungsfehler: Wenn Bargeld zur Falle wird

Kleine Betriebe, wie Cafés, Friseursalons oder Marktstände, arbeiten noch oft mit Bargeld. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, wird schnell zur steuerlichen Problemzone. Die ordnungsgemäße Kassenführung ist Pflicht. Das heißt, jeder Umsatz muss einzeln, nachvollziehbar und unveränderbar aufgezeichnet werden. Fehlt die technische Ausstattung, muss das Kassenbuch "von Hand" geführt werden. Vom Finanzamt wird dies allerdings besonders kritisch beäugt.

Noch gravierender sind Fehler im Umgang mit Aushilfen: Barzahlungen ohne Vertrag, fehlende Anmeldung bei der Minijob-Zentrale oder keine Erfassung der Personalien sind keine Kavaliersdelikte. Im Fall einer Prüfung droht nicht nur die Nachzahlung von Lohnnebenkosten, sondern auch ein Bußgeld wegen Schwarzarbeit. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Imbissbetreiber bezahlte seine Aushilfe in bar ohne vertraglichen Rahmen. Die Folge sind Nachforderungen von Sozialabgaben, ein Bußgeld sowie der Verdacht auf Scheinselbständigkeit. Der finanzielle Schaden lag bei über 3.000 Euro.

2. Buchhaltungsfehler: Auslandsbestellungen: unscheinbar, aber teuer

Viele Selbständige bestellen Produkte online, beispielsweise über Plattformen wie Temu, Amazon Marketplace oder direkt bei chinesischen Händlern. Auf den ersten Blick wirken die Bestellungen banal, die Rechnung wird einfach abgeheftet, der Betrag als Betriebsausgabe verbucht, fertig. Doch was viele nicht wissen: Werden Waren aus Drittländern eingeführt, muss Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Wird sie weder abgeführt noch korrekt gebucht, wird es teuer.

Hinzu kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren bei innergemeinschaftlichen Leistungen, etwa bei Software-Abos oder digitalen Tools aus dem EU-Ausland. Ohne korrekte Buchung kann das Finanzamt die Vorsteuerabzüge verweigern. Eine Designerin, die ihre Drucksachen aus China bezog, überblickte die Einfuhrvorschriften nicht und hatte über mehrere Jahre keine Einfuhrumsatzsteuer deklariert. Das kostete 1.800 Euro Nachzahlung plus Korrekturaufwand.

3. Buchhaltungsfehler: Immobilien und Fahrzeuge falsch verbucht

Firmenwagen oder das heimische Arbeitszimmer sind typische Betriebsmittel, aber steuerlich heikel. Ob ein Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet werden darf, hängt von der Nutzung ab. Wer ein Fahrzeug sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, muss dies mit einem Fahrtenbuch oder durch Anwendung der 1-%-Regelung belegen. Ohne Dokumentation wird geschätzt – meist zum Nachteil des Unternehmers.

Noch komplexer wird es bei Immobilien. Ein Arbeitszimmer im eigenen Haus lässt sich nur absetzen, wenn es ausschließlich betrieblich genutzt wird und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einem späteren Verkauf der Immobilie kann dieser Raum zudem steuerpflichtig werden. Eine Heilpraktikerin, die ihr Arbeitszimmer in der Steuererklärung geltend gemacht hatte, musste beim Verkauf ihres Hauses einen anteiligen Verkaufsgewinn versteuern – über 7.000 Euro Steuernachzahlung.

4. Buchhaltungsfehler: Dienstreisen: Absetzbar nur mit Belegen

Geschäftsreisen gehören für viele Selbständige wieder zum Alltag. Doch was steuerlich als Dienstreise anerkannt wird, ist streng geregelt. Notwendig sind genaue Angaben zum Reisezweck, Datum, Ziel, Teilnehmer sowie die Aufbewahrung aller Belege. Hotelrechnungen müssen auf die Firmenadresse ausgestellt sein, private Anteile an der Reise (z.B. ein verlängertes Wochenende) müssen klar getrennt werden.

Ein IT-Berater fuhr für einen Kundentermin nach Hamburg. Die Hotelrechnung war privat gebucht, der Termin nicht nachweisbar. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Verlust: 420 Euro plus zusätzliche Prüfung weiterer Reisen. Es wird daher empfohlen, jede Reise wie ein kleines Projekt mit Checkliste und Nachweisen zu dokumentieren.

5. Buchhaltungsfehler: GWG oder Investition? Der Unterschied macht's

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) dürfen bis zu einem Nettowert von 800 Euro sofort abgeschrieben werden. Alles darüber muss über mehrere Jahre verteilt werden. Was viele nicht wissen: Auch zusammengehörige Güter können steuerlich als "ein Ganzes" gelten. Drei Möbelstücke, die ein Büro einrichten, gelten nicht als Einzelgegenstände.

Ein Fotograf kaufte Tisch, Stuhl und Schrank bei IKEA für je 300 Euro und verbuchte sie als einzelne GWG. Bei der Prüfung wurden sie als Gesamteinheit gewertet, damit lag der Wert über der Grenze. Die Sofortabschreibung wurde gestrichen, eine lineare Abschreibung über 5 Jahre angeordnet. Daraus folgte im Jahr der Anschaffung ein steuerlicher Verlust von über 600 Euro.

6. Buchhaltungsfehler: Gutscheine und Sonderregeln richtig handhaben

Gutscheine sind im Berufsalltag beliebt – als Kundengeschenke, Mitarbeiteranreize oder als Teil von Werbeaktionen. Doch steuerlich sind sie kompliziert. Unterschieden wird zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Beim Einzweck-Gutschein entsteht die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf des Gutscheins, beim Mehrzweck-Gutschein erst bei der Einlösung. Wer das verwechselt, gerät in Erklärungsnot.

Ein Coach verschenkte einen 100-Euro-Gutschein für eine lokale Wellnesspraxis an eine Kundin. Verbucht wurde er als Werbeausgabe ohne Umsatzsteuer. Tatsächlich handelte es sich um einen Einzweck-Gutschein, der umsatzsteuerpflichtig ist. Folge: Nachzahlung inklusive Zinsen. Noch sensibler ist das Thema bei Mitarbeitenden: Überschreitungen der 50-Euro-Grenze oder unvollständige Dokumentationen machen aus einer steuerfreien Sachzuwendung schnell einen steuerpflichtigen Vorteil.

7. Buchhaltungsfehler: "Ich hab's gegoogelt" reicht nicht

Gründende gelten als pragmatisch und technikaffin. Viele vertrauen auf KI-Tools, YouTube oder ChatGPT, um steuerliche Fragen selbst zu beantworten. Doch so hilfreich diese Hilfsmittel auch sind, sie ersetzen keine steuerliche Ausbildung oder individuelle Beratung. Besonders tückisch ist, dass manche Informationen in der Theorie zwar stimmen, aber für den Einzelfall nicht anwendbar sind.

Ein Start-up-Gründer machte seine Buchhaltung eigenhändig mit Unterstützung von KI. Fehler bei der Umsatzsteuervoranmeldung, falsche Rechnungsstellungen und unvollständige Buchungen führten zu einer Nachzahlung von über 4.800 Euro. Hinzu kamen Honorare für die nachträgliche Korrektur durch einen Steuerberater. Es empfiehlt sich deshalb: Weiterbildung statt Wikipedia. Wer in steuerlichen Fragen sicher agieren will, braucht fundiertes Wissen.

Die Autorin Antje Faaß ist Steuerexpertin bei TeleTax. Die TeleTax GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter für Online-Fortbildungen im Steuerwesen.

Herausforderung Start-up-Finanzierung

Ein Thema – mehrere Perspektiven: Die Finanzierung einer Gründung bzw. die Förderung eines jungen Unternehmens ist ein herausforderndes Unterfangen sowohl für Selbständige als auch für die sie unterstützenden Player*innen aus dem Start-up-Ökosystem. Von Gründenden über Investor*innen bis hin zu Fördermittel-Profis: Wir lassen vier Experten zu Wort kommen.

Dr. Bernd Fischl, BFMT Group

Die Gründungsförderung und -finanzierung hat sich im aktuell schwierigen konjunkturellen Umfeld vielen Herausforderungen zu stellen. Gleichzeitig bieten sich aber auch viele Chancen, da Unternehmen, die in der Krise gegründet wurden, oft auch langfristig erfolgreicher bleiben. Eine der größten Herausforderungen bei einer Gründung ist der Zugang zu Kapital, denn viele Banken lehnen die Vergabe von Mikro- und Kleinkrediten an (junge) Selbständige aufgrund des hohen Prüfaufwands (und höheren Ausfallrisikos) ab.

Aus diesem Grund sollten Gründer*innen im Rahmen ihrer Finanzierungsstrukturierung Folgendes beachten:

- Als ersten Schritt sind mögliche Zuschüsse (z.B. Gründungszuschuss, Digitalbonus etc.) zu prüfen. Gelder, die nicht zurückzuzahlen sind, stärken die Eigenkapitalbasis und erleichtern später die Fremdkapitalaufnahme.

- Im zweiten Schritt sollte möglichst viel Eigenkapital eingebracht werden. Dies kann neben dem Kapital der Gründer*innen auch aus deren Umfeld (Friends, Family and Fools) stammen. Dadurch reduziert sich der sogenannte Kapitaldienst insbesondere in der ersten Zeit, wenn neu gegründete Unternehmen noch keine operativ positive Liquiditätsbilanz haben. Das verschafft den Gründenden ausreichend Zeit, den Proof of Concept zu erbringen und den Break Even zu erreichen, bevor die verfügbaren Mittel verbraucht sind. Damit wird auch die Basis für die Fremdkapitalfinanzierung gelegt.

- Im dritten Schritt kann dann zur Finalisierung der Finanzierung auf Förderdarlehen (z.B. ERP-Gründerkredit – StartGeld oder den ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit) zurückgegriffen werden. Diese Förderdarlehen haben den Vorteil, dass neben den meist sehr günstigen Zinskonditionen oft auch eine Haftungsbefreiung für die antragstellende Hausbank möglich ist.

- Als letzter Schritt kann die bisherige Finanzierung – soweit darstellbar – um Bankdarlehen oder kurzfristige Kontokorrentlinien ergänzt werden. Hier muss allerdings zumeist eine Sicherheit für die Hausbank zur Verfügung gestellt werden.

Um die genannten Finanzmittel entsprechend strukturieren und einwerben zu können, ist es ratsam, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. Auch hierzu gibt es Fördermittel, welche die beanspruchte Beratung in erheblichem Maße bezuschussen können.

Grundsätzlich ist für eine erfolgreiche Gründung eine gründliche Vorbereitung unerlässlich. Gründer*innen sollten hierbei insbesondere umfassende Marktforschung betreiben, um sowohl ihre Zielgruppe als auch den aktuellen und potenziellen Wettbewerb im Detail zu verstehen sowie ein detailliertes Geschäftskonzept (Businessplan inklusive Finanzierungsplan) entwickeln, das auch zukünftige Eventualitäten berücksichtigt.

Von öffentlicher bzw. staatlicher Seite sind allerdings auch wesentliche Beiträge zu leisten, um Gründungsförderung effektiv und effizient zu machen:

- Fokus auf Zukunftsbranchen: Förderprogramme sollten sich auf innovative Bereiche wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neue Technologien konzentrieren und nur dann einsetzen, wenn keine Finanzierung über den Markt möglich scheint.

- Vereinfachung der Antragsprozesse: Bürokratische Hürden bei der Beantragung von Fördermitteln sollten abgebaut werden, um den Zugang zu erleichtern (Kosten der Antragstellenden) und auch die volkswirtschaftlichen Kosten auf der Verwaltungsseite zu verringern.

- Flexibilisierung der Förderkriterien: Die Förderkriterien sollten an die sich schnell ändernden Marktbedingungen angepasst werden. Dies scheint insbesondere bei der zunehmenden Geschwindigkeit der Entwicklung notwendig zu werden.

- Verstärkte Beratung und Coaching: Neben finanzieller Unterstützung sollten Gründende auch Zugang zu Expert*innenwissen und Netzwerken erhalten. Dies hilft gerade in der Anfangszeit, viele Fehler zu vermeiden und reduziert damit zugleich auch das notwendige Finanzierungsvolumen einer Gründung.

- Förderung von marktorientiertem Risikokapital: Um eine Kannibalisierung von marktorientierten Kapitalgeber*innen möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verringern, sollten die gegebenenfalls noch zu geringen Volumina an Risikokapital durch eine Dopplung/Spiegelung von privaten VC-Geber*innen oder Business Angels erhöht werden.

Tim Weinel, espero

Die Finanzierung ist für viele Gründer*innen nach wie vor eines der zentralen Themen und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen, schaffen es doch nur die wenigsten von ihnen, mit vorhandenen Mitteln ein langfristig tragfähiges Konzept aufzustellen und das auch noch zu skalieren. Doch egal, ob es um die erste Anschubfinanzierung, die Skalierung des Unternehmens oder langfristige Investitionen geht: Ohne ausreichend Kapital bleibt das größte Potenzial in der Regel ungenutzt oder bereits vorhandenes Potenzial kann gar nicht erst umgesetzt werden. Doch welche Hürden sind es, die Gründer*innen dabei häufig im Weg stehen?

Und wie gelingt es 2025, das volle Potenzial der Gründungsförderung auszuschöpfen?

Fördermittel sowie Zuschüsse bieten vielen Gründer*innen gute Möglichkeiten, ihre Unternehmen und Ideen zu finanzieren, erfordern aber oft aufwendige Antragsprozesse und eine Vielzahl an Dokumenten, an denen viele Gründer*innen scheitern – sei es aus Frust, aus fehlendem Wissen oder aus Unverständnis. In der Regel wird der administrative Aufwand unterschätzt und wertvolle Zeit geht verloren. Dabei kann auch die Wahl der richtigen Finanzierungsquelle entscheidend sein. Doch dazu muss man sich zunächst im Dschungel der Möglichkeiten zurechtfinden. Ob Förderprogramm, Eigenkapital, Bankdarlehen, Business Angels, Venture Capital oder eine andere Finanzierungsform – Möglichkeiten, die vorhanden sind, sollten gegeneinander abgewogen und genau eruiert werden – mit all ihren jeweiligen Konsequenzen.

Eine weitere Herausforderung vieler Gründer*innen ist schlichtweg mangelnde Finanzkompetenz. Viele junge Unternehmer*innen sind zwar Expert*innen in ihrem Fachgebiet, aber nicht zwingend bei den Finanzen. Themen wie Cashflow-Management, Kostenplanung und steuerliche Optimierung werden oft vernachlässigt, was zu Liquiditätsengpässen führen kann. Hinzu kommt, dass eine gute Idee allein nicht ausreicht – Investor*innen erwarten durchdachte Businesspläne, realistische Finanzprognosen und klare Exit-Strategien. Hier fehlt es häufig an professioneller Aufbereitung und klarer Kommunikation.

Was können Gründer*innen also tun, um ihre Finanzierungsstrategie zu optimieren?

Ein fundiertes Wissen über Förderprogramme, Finanzierungsarten und steuerliche Anreize ist essenziell. Wer das nicht hat, sollte darüber nachdenken, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen – ob nun über eine qualifizierte Gründungsberatung oder im Austausch mit anderen Gründer*innen, beispielsweise im Rahmen von Gründer*innentreffs oder -stammtischen. Vor allem frühzeitige Information hilft, keine Chance ungenutzt zu lassen. Das heißt, Finanzierung sollte von Anfang an ein Thema sein und an Relevanz nicht verlieren. Ein durchdachtes Finanzkonzept mit einer realistischen Einschätzung des Kapitalbedarfs, klaren Zielsetzungen und einem nachvollziehbaren Budget ist ebenso unerlässlich. Ein starkes Netzwerk zu potenziellen Investor*innen, Mentor*innen und anderen Gründer*innen kann wertvolle Kontakte sowie Wissen vermitteln. Neben klassischen Finanzierungswegen bieten sich je nach Unternehmen zudem auch alternative Lösungen wie Crowdfunding, Revenue-Based Financing oder strategische Partnerschaften an, die es zu prüfen gilt.

Gründungsförderungen sind nicht nur finanzielle Hilfsmittel, sondern ein essenzieller Treiber für Innovation und Wirtschaftswachstum. Damit diese Relevanz erhalten bleibt, braucht es in der Zukunft ein noch besseres Zusammenspiel bzw. einen besseren Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Start-ups. Die Politik sollte die Förderstrukturen weiter an die Bedürfnisse der Gründer*innen anpassen, insbesondere in Bezug auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Unternehmen können verstärkt als Investor*innen oder strategische Partner*innen auftreten, um Innovationen zu fördern und den Weg für Start-ups zu ebnen. Gründer*innen selbst müssen aktiver auf die Notwendigkeiten hinweisen und gemeinsam daran arbeiten, die Sichtbarkeit und Attraktivität von Förderprogrammen zu erhöhen.

10 Wege, wie sich Start-ups Kapital sichern

Von Bootstrapping bis Bankkredit und Business Angel – welche Finanzierungsstrategie passt zu deinem Unternehmen?

Jedes erfolgreiche Start-up beginnt mit einer Idee. Doch zwischen der ersten Skizze auf einer Serviette und einem tragfähigen Geschäftsmodell liegt eine oft unterschätzte Hürde: die Finanzierung. Viele Gründerinnen und Gründer stehen früher oder später vor der gleichen Frage: Wie kann ich mein Start-up solide finanzieren, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder Monate auf eine Bankentscheidung zu warten?

Das Fundament der Finanzierung: ein überzeugendes Geschäftsmodell

Ob Bankkredit oder Beteiligungskapital – Kapitalgeber*innen wollen Risiken minimieren. Banken orientieren sich an Vergangenheitswerten, Investor*innen an Zukunftsperspektiven. In beiden Fällen gilt: Ohne belastbares Geschäftsmodell mit klarem Marktansatz, durchdachter Finanzplanung und realistischem Wachstumsszenario bleibt das Nein nicht aus. Stehen diese Voraussetzungen, sind dieses Optionen bei der Start-up-Finanzierung grundlegend zu erwägen:

10 Finanzierungswege für Start-ups

Bootstrapping & Family & Friends

Hierbei nutzen Gründerinnen und Gründer eigene Mittel oder finanzielle Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld. Diese Variante bietet maximale Kontrolle und Stärkung des Eigenkapitals. Gleichzeitig birgt sie das Risiko persönlicher Konflikte, wenn klare vertragliche Regelungen fehlen oder Erwartungen auseinandergehen.

Gründungszuschüsse & öffentliche Fördermittel

Förderprogramme wie der Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Innovationszuschüsse von Bund und Ländern bieten Startkapital ohne Rückzahlungspflicht. Sie sind besonders attraktiv für die Vorbereitungs- und Markteintrittsphase, erfordern aber umfassende Anträge, Nachweise und Geduld bei der Bewilligung.

Crowdfunding

Ideal für Geschäftsmodelle mit Konsumentennähe und einer klaren, emotionalen Botschaft. Erfolgreiches Crowdfunding bietet nicht nur Kapital, sondern auch Sichtbarkeit und Community-Aufbau. Der Nachteil: Hoher Aufwand für Kampagnengestaltung, Marketing und Gegenleistungen sowie das Risiko des öffentlichen Scheiterns.

Mikrokredite

Diese Kredite zwischen 10.000 und 25.000 EUR sind eine gute Lösung für erste Investitionen in Ausstattung oder Warenlager. Sie haben niedrigere Anforderungen an Sicherheiten als Bankkredite, aber auch höhere Zinsen. Für den Aufbau einer Bonität und als Übergangslösung können sie sinnvoll sein.

Bankkredit

Ein klassischer Weg zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Maschinen oder Marketingmaßnahmen. Voraussetzung ist meist eine gute Bonität und Sicherheiten – beides fehlt vielen Start-ups. Lösung: Es gibt Anbieter wie smartaxxess, die Start-ups mit einer 100 Prozent Ausfallbürgschaft für Bankkredite bis 250.000 EUR unterstützen, was den Zugang zu Bankfinanzierungen deutlich erleichtert.

Förderkredite (z.B. KfW)

Förderdarlehen bieten besonders günstige Konditionen und lange Laufzeiten, sind aber meist nur über die Hausbank erhältlich. Die Antragswege sind komplex, dafür gibt es oft Tilgungszuschüsse. Wichtig ist eine solide Vorbereitung mit Finanzplan, Marktanalyse und klarer Investitionsplanung.

Bürgschaftsbanken

Bürgschaftsbanken der Bundesländer bieten Bürgschaften für Unternehmen, die keinen ausreichenden Sicherheiten für Bankkredite vorweisen können. Die Zusage der Bank bleibt aber Voraussetzung, und der Prozess ist formal und zeitlich aufwendig. Kombinierbar mit Förderkrediten.

Kreditplattformen

Digitale Anbieter wie Fincompare, YouLend oder Iwoca haben schnelle Prozesse und oft geringere Einstiegshürden. Sie sind für Start-ups attraktiv, die kurzfristig Kapital benötigen, müssen aber mit höheren Zinsen und intensiver Datenfreigabe rechnen.

Business Angels & Private Equity

Business Angels bringen Kapital, Know-how und wertvolle Kontakte ein. Besonders in der Frühphase sind sie wertvolle Partner*innen. Allerdings bedeutet das auch: Mitspracherechte, strategische Einflussnahme und der Verlust von Anteilen. Ein starker Pitch und ein stimmiges Teamprofil sind Pflicht.

Venture Capital (VC)

VC eignet sich für skalierbare, wachstumsstarke Modelle mit großem Marktpotenzial. Der Zugang ist kompetitiv, der Druck hoch. VCs denken in Renditen, nicht in Missionen. Wer diesen Weg geht, sollte professionell vorbereitet sein – und seine Unternehmensziele klar definieren.

Die richtige Finanzierungsstrategie finden

Vor der Entscheidung für eine Finanzierungsform sollten Gründerinnen und Gründer folgende Fragen beantworten:

- Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

- Welche Sicherheiten können gestellt werden?

- Wie schnell wird das Kapital benötigt?

- Wie hoch ist der Aufwand für die Antragstellung oder Investorensuche?

Fazit

Eine durchdachte Finanzierung ist der entscheidende Schritt von der Idee zum skalierbaren Unternehmen. Wer strategisch plant und sich professionell aufstellt, verschafft sich nicht nur Zugang zu Kapital, sondern legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.

Die Autorin Ruth Schöllhammer ist Co-Founderin und CMO von smartaxxess. Zudem unterstützt sie als Vorständin des Deutschen Gründerverbands Start-ups und junge Unternehmen auf dem Weg zu fundierter Finanzierung und nachhaltigem Wachstum.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

Kreditkonditionen vergleichen

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.

Die Laufzeit bestimmt, über welchen Zeitraum der Kredit zurückgezahlt werden muss. Eine längere Laufzeit bedeutet in der Regel niedrigere monatliche Raten, aber auch höhere Gesamtkosten aufgrund der länger anfallenden Zinsen.

Beim Kreditkonditionen vergleichen sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Effektiver Jahreszins: Je niedriger, desto besser

- Laufzeit: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt

- Zusatzkosten: Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten

- Flexibilität: Prüfen Sie, ob Sondertilgungen oder vorzeitige Rückzahlung möglich sind

Kreditrechner: Ein nützliches Tool

Kreditrechner können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:

- Sie ermöglichen eine schnelle Berechnung verschiedener Szenarien

- Visualisierung der Auswirkungen von Laufzeit und Zinssatz

- Hilfe bei der Ermittlung der optimalen Kredithöhe und Laufzeit

- Oft kostenlos auf Vergleichsportalen oder Bankwebseiten verfügbar

Alternative Finanzierungsoptionen

Neben einem klassischen Kredit ohne Vorkosten gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Finanzierung zu erhalten. Eine beliebte Alternative ist die Ratenzahlung, bei der der Gesamtbetrag in kleinere, regelmäßige Zahlungen aufgeteilt wird. Diese Option bietet oft mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum zu finanzieren.

Eine weitere Alternative ist der Konsumentenkredit, der speziell für private Ausgaben wie Haushaltsgeräte oder Urlaube gedacht ist. Diese Kredite haben oft niedrigere Zinssätze als herkömmliche Darlehen und können eine attraktive Option für kleinere Finanzierungen sein. Finanzielle Absicherung sollte bei jeder Kreditentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Wahl der passenden Finanzierung spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle:

- Höhe des benötigten Betrags

- Gewünschte Laufzeit

- Ihre eigene finanzielle Situation und Bonität

Peer-to-Peer-Kredite als moderne Alternative

Peer-to-Peer-Kredite gewinnen zunehmend an Popularität:

- Direkte Vermittlung zwischen Kreditnehmern und privaten Geldgebern

- Oft günstigere Konditionen als bei traditionellen Banken

- Schnellere und flexiblere Kreditvergabe

- Risiko: Weniger reguliert als klassische Bankenkredite

Fazit

Ein Darlehen ohne Gebühren kann eine praktische Option für Sie sein, wenn Sie eine günstige Finanzierung suchen. Durch den Wegfall von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- oder Kontoführungsgebühren lassen sich die Gesamtkosten des Kredits deutlich reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Konditionen verschiedener Anbieter sorgfältig vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Bei der Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sollten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Zinssätze und die Laufzeit achten. Insgesamt bietet ein Darlehen ohne Gebühren eine gute Möglichkeit, Geld zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Sie sollten jedoch immer Ihre individuelle Situation berücksichtigen und verantwortungsvoll mit dem Kredit umgehen.

Cardano kaufen: Diese Möglichkeiten und Handelsplätze gibt es

Cardano ist die Plattform der Kryptowährung ADA und ein blockchainbasiertes Kryptoprojekt, das zugleich ein Konkurrent von Ethereum ist. Wir zeigen die Möglichkeiten von Cardano, einer der jüngsteren Digitalwährungen, auf.

Cardano ist eines von mehreren digitalen Vermögenswerten, die entwickelt wurden, um eine Reihe komplexer Transaktionen ohne die Hilfe eines Vermittlers, wie einer Bank oder eines Brokers, durchführen zu können. Eine Investition in Cardano beinhaltet in der Regel den Tausch von Euro in die Kryptowährung, auch bekannt als ADA. Cardano-Token haben verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für ihre Besitzer, die in diesem Überblick über Kryptowährungen näher erläutert werden sollen.

Lohnt sich eine Investition in Cardano

Kryptowährungen sind ein neuer, volatiler Bereich, in dem das Schicksal eines bestimmten Vermögenswerts schwer vorherzusagen ist. Kryptowährungen sind historisch gesehen anfällig für schnelle Wertveränderungen, und Cardano ist da keine Ausnahme. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren, ist es im Allgemeinen am besten, sie in einer kleinen Gruppe von risikoreichen Anlagen in Ihrem Portfolio zu halten.

Generell wird Anlegern empfohlen, erst dann zu investieren, wenn sie dringende finanzielle Maßnahmen ergriffen haben, wie z.B. die Stärkung des Ruhestands und die Rückzahlung kurzfristiger Schulden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Cardano zu kaufen, sollten Sie auch über die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nachdenken. Wenn Cardano in der Lage ist, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern, könnte die Nachfrage nach der ADA Kryptowährung steigen, was ihren Wert erhöhen könnte.

Cardano befindet sich jedoch noch in der Entwicklung, und wichtige Funktionen wie „intelligente Verträge“, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden gerade erst implementiert. Konkurrierende Netzwerke wie Ethereum, Solana und andere könnten den Markt dominieren und Cardano wenig Raum für Wachstum lassen.

Zwecke für den Kauf von ADA-Tokens

Einige Menschen nutzen sie, um für Dienstleistungen zu bezahlen und Gebühren im Hauptnetzwerk der Cardano Blockchain zu decken, die für komplexe Transaktionen in Bereichen wie dem Finanzwesen konzipiert ist. Einige Leute kaufen Cardano-Token in der Hoffnung, dass ihr Wert steigen wird, entweder im kurzfristigen Handel oder aufgrund der langfristigen Nachfrage, die mit der Nutzung des Netzwerks verbunden ist. Allerdings birgt das Cardano kaufen auch ein erhebliches Risiko.

Wo und wie kann man Cardano kaufen?

Cardano ist weit verbreitet beim Kryptowährung Kaufen. Sie wird in der Regel an zentralisierten Börsen gekauft, während die Kryptowährung an Peer-to-Peer-Börsen gehandelt wird. Eine solche Option ist mit geringeren Kosten verbunden. Allerdings erfordert es in der Regel mehr technisches Know-how und kann für neue Benutzer schwierig sein. Die Plattformen, die Cardano unterstützen:

- Binance;

- Coinbase;

- Münzmama;

- Krypto.de;

- Kraken;

- SoFi;

- Webull.

Bargeld

Es gibt zwei Hauptwege, um für Kryptowährungen zu bezahlen: in bar und in Kryptowährungen. Wenn Sie ein Anfänger in Deutschland sind oder Ihre allgemeine Vertrautheit mit Kryptowährungen durch den Kauf von Cardano erweitern wollen, müssen Sie Ihr Bargeld in ADA umwandeln. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Fiat-Währung wie US-Dollar und Euro. Umtauschaktionen werden in der Regel akzeptiert:

- ACH-Transaktionen (Automated Clearing House) von Banken;

- Banküberweisungen;

- Debit- und Kreditkarten.

Es ist jedoch besonders riskant, hochverzinsliche Schulden, wie z.B. ein Kreditkartenguthaben, für den Kauf von Kryptowährungen zu verwenden. Wenn Ihre Anlage Geld verliert, könnten Sie mit erheblichen Zinskosten konfrontiert werden und nicht in der Lage sein, das Kapital zurückzuzahlen.

Kryptowährungen

Eine andere Möglichkeit ist, einige Ihrer bestehenden digitalen Vermögenswerte auf Cardano Kryptowährung tauschen zu lassen. Nicht alle Börsen bieten diese Möglichkeit an. Informieren Sie sich also unbedingt über die Einzelheiten der Plattform, die Sie nutzen möchten.

Auch der Handel mit bestehenden Kryptowährungen kann eine geeignete Option sein, wenn Sie Ihre Kryptowährung Anlagen diversifizieren möchten, ohne mehr von Ihrem Geld in diesem Bereich zu binden. Sie kann auch die Kosten für die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen in einigen Märkten reduzieren. Ein weiterer Punkt, der beim Kauf mit Kryptos zu beachten ist, ist die Tatsache, dass der relative Wert von Kryptowährungen tendenziell noch stärker schwankt als ihr Barwert.

Die Hürden sind hoch

Leasing-Gesellschaften machen oft einen Bogen um Gründer. Dennoch kann Leasing in Einzelfällen interessant sein. Für wen die Finanzierungsform in Frage kommt.

Es gibt kaum ein Wirtschaftsmagazin, das nicht regelmäßig über Leasing berichtet. In den Artikeln werden meist die Vorteile dieser Finanzierungsform gepriesen: Als einer der großen Vorteile gilt, dass Leasing Steuern spart, weil die Raten als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Außerdem erscheinen die Leasing-Gegenstände nicht in der Bilanz des Unternehmers, was wiederum der Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad zugutekommt.

Als Pluspunkt gilt ferner, dass Leasing die Abhängigkeit von Kreditinstituten verringert und dem Leasing-Nehmer ein breiterer finanzieller Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Auch das Argument, mit Leasing sei man immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil man alle paar Jahre ein neues Produkt erhält, wird meist als Vorteil aufgeführt. Vor allem aber spricht der „Pay-as-you-earn-Gedanke“ fürs Leasing, also die Tatsache, dass die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, sodass sich das Objekt quasi selbst finanziert.

Franchise-Nehmer relevant

Das ist alles richtig. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn Leasing ist nicht per se das beste Finanzierungsinstrument. Den Vorteilen stehen auch Nachteile wie beispielsweise relativ hohe Kosten entgegen. Und es ist schon gar nicht für jeden das Instrument der Wahl. Denn eine Gruppe von Unternehmern wird fast gänzlich vom Leasing ausgeschlossen: Gründer. „Für Existenzgründer ist Leasing eine eingeschränkte Option“, sagt Frank Hagmann, Geschäftsführer der UVW-Leasing GmbH im badischen Ettlingen. „Wir finanzieren Gründer selten und wenn, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Die größten Chancen auf eine Leasing-Finanzierung hätten Franchise-Nehmer. „Franchise-Nehmer lehnen wir selten ab“, sagt Hagmann. „Allerdings müssen wir vom Franchise-Konzept überzeugt sein.“ Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Franchise-Geber bereits mehrere Standorte erfolgreich betreibt bzw. von einem Franchise-Nehmer betreiben lässt.

So wie etwa die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Mit rund 100 Betrieben zählt die Gruppe nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Erlebnis- und Freizeitgastronomie in Deutschland. Eines der neuesten Häuser ist das „Enchilada“ in Bruchsal. Im Oktober 2012 wurde es von Geschäftsführer Frederik Nagel eröffnet. Franchise-Nehmer Nagel gehört zu den Gründern, für die Leasing eine Option ist – und der sich für die Zusammenarbeit mit der UVW-Leasing entschieden hat. „Ich brauchte Kapital in Höhe eines sechsstelligen Betrags“, sagt der 24-Jährige. Ein Großteil sei in Form von Gesellschafterdarlehen bereitgestellt worden. Den Rest, einen fünfstelligen Betrag, habe er per Leasing finanziert.

Dies ist ein Auszug aus einem aktuellen Artikel unseres Print-Objekts StartingUp:

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen StartingUp - Heft 04/13 - ab dem 07. November 2013 im Handel oder jederzeit online bestellbar in unserem Bestellservice-Bereich

Steuern sparen leicht gemacht: Die besten Tipps für Gründer

Das Buchhaltungs-ABC für Unternehmer: Alles, was Sie beachten müssen, wenn Sie eine Firma gründen und Steuern sparen möchten. Jetzt lesen und starten!

Steuern sparen als Gründer: Von Altersvorsorge bis Zehn-Tage-Regel

Wer sich selbstständig gemacht hat, weiß, dass jede gewonnene Freiheit mit einer neuen Pflicht einhergeht. Zwar muss man sich nicht mehr mit einem anstrengenden Chef oder nervigen Urlaubssperren herumschlagen, dafür wartet aber ein Berg an Rechnungen und Steuerrechtsparagraphen. Für Gründer eines Unternehmens birgt der erste Jahresabschluss einige unwillkommene Überraschungen – meist sind die steuerlichen Abzüge doch höher als gedacht. Aber Selbstständigkeit muss nicht zwingend teuer sein. Vielmehr kommt es vor allem auf die richtige Buchführung an. Je nachdem, wie Sie Ihre Finanzen verwalten, können Sie auch als Gründer eine beachtliche Menge an Steuern sparen.

Dieser Ratgeber verrät, mit welchen einfachen (und völlig legalen) Tricks Sie den größten Gewinn aus Ihrem Unternehmen ziehen – von „A“ wie Altersvorsorge bis „Z“ wie Zehn-Tage-Regel.

Altersvorsorge versteuern

Gerade in der Anfangsphase machen sich Selbstständige oft wenig Gedanken um den Ruhestand und ihre Altersvorsorge. Aber ein frühzeitiger Weitblick lohnt sich – und zwar nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart. Denn: Investitionen in die Altersvorsorge verhelfen Firmengründern zu steuerlichen Ersparnissen. Zu solchen Investitionen gehören Zahlungen an folgende Institutionen:

- private Rentenversicherung für Freiberufler (auch „Rürup“-Rente genannt)

- gesetzliche Rentenversicherung

- berufsständische Versorgungswerke

- landwirtschaftliche Alterskassen

All diese Beiträge können Sie als „Sonderausgaben“ in der Einkommenssteuererklärung bis zu einer gewissen Summe geltend machen. Für das Kalenderjahr 2017 lag die Höchstsumme für Alleinstehende bei circa 23.000 Euro. Nachdem Sie sich eine eigene Existenz aufgebaut haben, macht es also Sinn, jährlich einen entsprechenden Betrag einzuzahlen und sich entsprechende Vergünstigungen zu sichern.

Betriebsausgaben erhöhen

Dieser Steuerspartipp scheint so simpel und offensichtlich, dass ihm viele Unternehmer zu wenig Beachtung schenken. Generell zieht das Finanzamt nicht den gesamten Umsatz, sondern den tatsächlichen Gewinn in Betracht. Den Gewinn ermitteln Selbstständige in der Steuerklärung über die sogenannte Einnahmen-Überschuss-Rechnung, kurz EÜR. Dabei gilt die Formel:

Betriebseinnahmen – Betriebsausgaben = Gewinn

Ergo: Je höher die Betriebsausgaben, desto niedriger der Betrag, den das Finanzamt als Maßstab für Ihre Steuerabgaben verwendet. Deshalb sollten Sie genau prüfen, welche Aufwendungen Sie unter dieser Kategorie verbuchen können. Zu Betriebsausgaben zählen unter anderem:

- Miete für geschäftliche Räumlichkeiten

- Einrichtung und Arbeitsmaterialien

- Kosten für Fortbildungsmaßnahmen

- Löhne und Gehälter für Personal

- Fahrtkosten (30 Cent pro Kilometer für jede einfache Fahrt zwischen Arbeits- und Wohnort)

Achten Sie jedoch auf die jeweiligen Höchstbeträge pro Kalenderjahr. Sog. geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Kleininvestitionen in einzelne Gegenstände wie Telefone, Drucker oder Kaffeemaschinen, können Sie bis zu einem Bruttobetrag von 952 Euro komplett ansetzen. Teurere Anschaffungen müssen Sie dagegen über mehrere Jahre hinweg abschreiben.

Übrigens gibt es sogar die Möglichkeit, Geschenke als Betriebsausgaben abzusetzen. Dazu gehören firmeninterne Aufmerksamkeiten zu Weihnachten genau wie Benzingutscheine. Auch mit Präsenten für Personen außerhalb des Betriebes können Sie als Gründer Steuern sparen. Dabei schreibt das Finanzamt normalerweise eine jährliche Höchstgrenze von 35 Euro pro Person vor. Jedoch gilt diese Regel bei einigen teuren Geschenken nicht, beispielsweise:

- Preise im Rahmen von Gewinnspielen

- Kondolenzgeschenke

- Spargutscheine von Kreditunternehmen

In solchen Fällen dürfen Sie die entstandenen Kosten in vollem Umfang ansetzen.

Betriebsvorrichtungen gesondert abschreiben

Wenn Sie in Ihrem Büro Umbauarbeiten durchführen lassen, geben Sie auch diese Kosten in Ihrer Steuererklärung an. Dabei unterscheidet das Finanzamt jedoch zwischen zwei Kategorien:

- Kosten für Baumaßnahmen am Gebäude selbst:

- Diese müssen Unternehmer über einen Zeitraum von 33 Jahren abschreiben.

- Kosten für Betriebsvorrichtungen: Dazu gehören Anlagen, die nicht Teil des Gebäudes an sich sind und separat eingebaut werden, beispielsweise Maschinen, Ladeneinbauten oder Raumklimatisierung. Kosten für diese Vorrichtungen müssen Sie maximal 15 Jahre lang abschreiben.

Auch hier gilt: Je länger die Abschreibung insgesamt dauert, desto weniger sparen Gründer Steuern ein. Daher sollten Sie bei der Baufirma immer mindestens zwei getrennte Rechnungen anfordern: Eine für Arbeiten am Gebäude und eine für Betriebsvorrichtungen.

Investitionsabzugsbetrag nutzen

Bei der Steuererklärung kommt es nicht nur darauf an, welche Ausgaben Sie angeben, sondern vor allem, wann Sie dies tun. Generell müssen Unternehmer größere Anschaffungen linear abschreiben. Das bedeutet, dass Sie über einen längeren Zeitraum jedes Jahr einen gleichbleibenden Betrag absetzen, bis die Gesamtsumme versteuert ist. Diese Regelung bringt aus Unternehmersicht oftmals Nachteile: Während Sie die hohen Rechnungen sofort bezahlen, erhalten Sie die steuerlichen Vergünstigungen unter Umständen erst drei Jahrzehnte später.

In dieser Hinsicht bietet der sog. Investitionsabzugsbetrag (IAB) einen Vorteil für kleinere und mittlere Betriebe. Dank dieser Regelung können Sie nämlich für das laufende Geschäftsjahr Anschaffungen absetzen, die in der aktuellen Inventur noch gar nicht verzeichnet sind. Das funktioniert folgendermaßen:

1. Sie haben im Vorjahr nicht mehr als 100.000 Gewinn erwirtschaftet.

2. Sie planen für die nächsten drei Jahre Investitionen.

3. Sie setzen 40 Prozent der voraussichtlichen Ausgaben für diese Investitionen bereits in diesem Kalenderjahr ab.

Der Investitionsabzugsbetrag erweist sich vor allem in den ersten Jahren nach der Gründung als eine wirksame Methode, um Höchstbeträge für Abschreibungen gezielt auszunutzen und dadurch Steuern zu sparen.

Kleinunternehmerregelung wahrnehmen

Generell sind alle Unternehmen verpflichtet, eine Umsatzsteuer (umgangssprachlich „Mehrwertsteuer“) zu erheben. Dabei müssen sie für alle Leistungen einen gewissen Prozentsatz zusätzlich in Rechnung stellen und direkt ans Finanzamt überweisen. Das heißt, selbst wenn das Geld noch nicht auf Ihrem Konto eingegangen ist, müssen Sie bereits die Umsatzsteuer abführen. Solche Vorauszahlungen lassen sich allerdings unter bestimmten Umständen vermeiden. Kleinere Unternehmen, die im Jahr einen Umsatz unter 600.000 Euro bzw. Gewinn unter 60.000 Euro erzielen, dürfen die Ist-Versteuerung anwenden. Dabei zahlen sie die Umsatzsteuer erst dann ans Finanzamt, wenn der Kunde die jeweilige Rechnung tatsächlich beglichen hat.

Darüber hinaus können Sie dank der Kleinunternehmerregelung umsatzsteuerliche Abgaben vollständig umgehen, wenn die folgenden Kriterien zutreffen:

1. Ihr Umsatz lag im vergangenen Jahr unter 17.500 Euro

2. Ihr Umsatz wird im laufenden Jahr nicht über 50.000 Euro liegen.

Laut Paragraph §19 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) sind alle Betriebe, die diese Voraussetzungen erfüllen, von der Umsatzsteuerpflicht befreit. In diesem Fall bleibt ihnen ein erhebliches Maß an bürokratischem Aufwand erspart. Daher sollten Sie zu Beginn genau planen, zu welchem Zeitpunkt Sie die Gründung Ihrer Firma anmelden. Je später im Jahr Sie dies tun, desto leichter wird es, beim ersten Jahresabschluss die Obergrenze von 17.500 Euro nicht zu überschreiten.

Rückstellungen bilden

Dieses Verfahren funktioniert ähnlich wie der Investitionsabzugsbetrag: Indem Unternehmensgründer vorausschauend kalkulieren, sparen sie Steuern für das laufende Geschäftsjahr. Unter „Rückstellungen“ versteht man Ausgaben, die zwar schon abzusehen sind, aber bei denen noch unklar ist, wie hoch sie ausfallen bzw. wann sie vollständig gezahlt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn zum Jahresende Reparaturen im Büro anstehen, aber die Handwerker ihre Arbeiten nicht bis Dezember abschließen können. Solche ungewissen finanziellen Verpflichtungen können Sie frühzeitig beim Finanzamt geltend machen. Dafür müssen Sie lediglich eine Begründung für die ungewisse Verbindlichkeit vorlegen und die Höhe der Rückstellung „nach bestem Gewissen“ schätzen.

Sonderabschreibungen erstellen

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können laut §7 des Einkommenssteuergesetzes außerdem von der Sonderabschreibung Gebrauch machen. Normalerweise müssen Sie Investitionen über 1000 Euro gemäß der linearen Abschreibung über mehrere Jahre verteilt von der Steuer absetzen. Allerdings existiert auch hier eine Ausnahme: Solange Ihr Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr eine Grenze von 100.000 Euro nicht überschreitet, steht Ihnen eine Sonderabschreibung von 20 Prozent zu. Das bezieht sich auf alle beweglichen Wirtschaftsgüter, die Sie bis zu 90 Prozent für geschäftliche Zwecke nutzen. Wenn Sie beispielsweise einen Laptop für 1500 Euro kaufen, können Sie davon 300 Euro sofort abschreiben. Das Gleiche gilt für größere Anschaffungen wie Firmenwägen oder Maschinen.

Zehn-Tage-Regel beachten

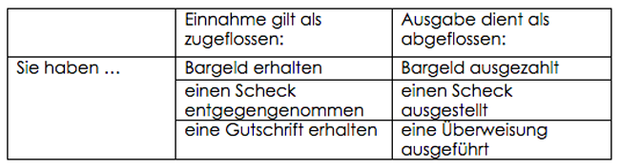

Laut dem Zu- und Abflussprinzip gelten Zahlungen steuerrechtlich nur für das Geschäftsjahr, in dem Sie tatsächlich vollzogen wurden. Demnach zählt eine Einnahme als „zugeflossen“, sobald Sie der Empfänger entgegengenommen hat. Ebenso ist eine Ausgabe „abgeflossen“, wenn der Sender eine Transaktion abgeschlossen hat. Woran Sie das konkret festmachen können, zeigt die folgende Tabelle:

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gegenleistung für eine Zahlung noch aussteht. Auch Vorauszahlungen müssen Sie für das Kalenderjahr ansetzen, in dem Sie abgeschlossen wurden. Allerdings ermöglicht die 10-Tage-Regel ein gewisses Maß an Flexibilität. Bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben, die kurz vor Jahresende oder kurz nach Jahresbeginn stattfinden, macht das Finanzamt eine Ausnahme. „Kurz“ steht hierbei für einen Zeitraum von maximal 10 Tagen. Dadurch haben Gründer etwas mehr Spielraum, um die Jahresbilanz gezielt zu regulieren und somit Steuern zu sparen.

Berater-Honorare kalkulieren

Welches Honorar sollte beziehungsweise muss ich für meine Beratungsleistungen fordern, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren? Das fragen sich viele Unternehmensberater gleich welcher Couleur – insbesondere solche, die erst vor kurzer Zeit den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Wir geben konkrete Hilfestellung.

Generell gilt: Sie können für Ihre Beratungsleistungen jeden Preis fordern. Also zum Beispiel einen Stunden- oder Tagessatz von 5, 50, 500, 5.000 oder gar 50.000 Euro. Niemand macht Ihnen diesbezüglich irgendwelche Vorschriften. Doch angenommen, Sie würden für eine einstündige Beratung zum Beispiel nur 5 Euro verlangen? Dann könnten Sie hiermit vermutlich nicht Ihren Lebensunterhalt finanzieren – außer Sie leben wie Diogenes in einer Tonne. Und wenn Sie hierfür 50.000 Euro verlangen würden? Dann hätten Sie vermutlich keine Kunden – außer Sie hießen zum Beispiel Mark Zuckerberg und Ihren potenziellen Klienten würde sozusagen das Geld aus den Ohren quellen.

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen, um realistische Honorare kalkulieren zu können:

Frage 1: Welchen Umsatz will, muss ich erzielen?

Doch Sie sind nicht Mark Zuckerberg. Also stehen Sie vor der Herausforderung, einen Preis für Ihre Beratungsleistungen zu fixieren, der es Ihnen ermöglicht, den Umsatz zu erzielen, den Sie zum Finanzieren Ihres Lebensunterhalts brauchen, und bei dem Sie noch ausreichend Kunden finden, trotz Ihrer vielen Mitbewerber.

Hier einige Tipps, wie Ihnen dies als (relativer) Newcomer im Markt mittelfristig gelingt. Angenommen Sie möchten pro Monat einen Brutto-Erlös, also ein zu versteuerndes Einkommen von 5.000 Euro erzielen. Dann sollten Sie hierzu zunächst den Betrag addieren, den Sie als Selbstständiger Monat für Monat für Ihre Krankenversicherung bezahlen müssen und den Sie in Ihre Altersvorsorge investieren möchten. Also sagen wir beispielsweise 1.500 Euro/Monat. Hierzu sollten Sie dann noch Ihre monatlichen Büro- und Administrationskosten (Miete, IT, Telefon, Steuerberater usw.) addieren – also zum Beispiel 1.500 Euro, womit wir bei einer Zwischensumme von 8.000 Euro wären.

Doch damit sind wir noch nicht am Ende. Denn gerade in der Phase des Auf- und Ausbaus Ihrer Unternehmung müssen Sie auch Geld in Ihr Marketing und in Ihre Werbung investieren. Außerdem wollen Sie sich als echter Profi vermutlich in einem gewissen Umfang weiterbilden. Also addieren wir zu der Zwischensumme nochmals 1.000 Euro, so dass wir auf einen Endbetrag von ca. 9.000 Euro gelangen, den Sie Monat für Monat erwirtschaften müssen, um ein zu versteuerndes Einkommen von 4.500 Euro zu erzielen.

Frage 2: Wie viele Beratungstage kann ich pro Monat maximal fakturieren?

Wie viel muss, um dieses Ziel zu erreichen, ein Beratungstag beziehungsweise eine Beratungsstunde bei Ihnen kosten? Das können Sie, wie folgt ausrechnen. Ausgangspunkt ist, dass ein Monat im Schnitt nur 18 Arbeitstage hat. Auf diese Zahl kommt man, wenn man von der Zahl von 30 Tagen/Monat, die Wochenenden, die Feiertage, die Urlaubstage und eventuell noch einen Weiterbildungs- oder Krankheitstag/Monat abzieht.

Und wie viele Tagessätze können Sie als Berater, der seine Leistungen beispielsweise in Tagessätzen abrechnet, maximal pro Monat fakturieren? Mehr als neun Beratertage sind dies bei Beratern, die ohne ein größeres Backoffice arbeiten, im Monatsschnitt meist nicht. Denn neben Ihrer eigentlichen Beraterarbeit müssen Sie gerade in der Aufbauphase Ihrer Unternehmung auch noch Zeit für administrative Tätigkeiten, für die Konzeptentwicklung fürs Marketing, für die Akquise von Kunden usw. aufwenden. Und auch die Reisezeiten sollten Sie nicht unterschätzen.

Unterm Strich bedeutet dies: Sie müssen pro Beratungstag ein Honorar von 1.000 Euro erzielen, um einen monatlichen Umsatz von 9.000 Euro zu erwirtschaften.

Keine Dumping-Preise – auch nicht bei schlechter Auslastung

Neun Beratertags pro Monat fakturieren – das ist für die meisten Berater in der Start- und Aufbauphase ihrer Unternehmung, wenn ihre Bekanntheit in ihrer Zielgruppe noch recht niedrig ist und sie noch wenig Kunden haben, eher unrealistisch – außer sie arbeiten sozusagen als „Sub-Unternehmer“ für andere Beratungsunternehmen.

Daraus folgt für fast alle Newcomer im Beratungsunternehmen: Sie sollten entweder ein gewisses finanzielles Polster haben oder bereit sein, einen Kredit aufzunehmen, um ihre Existenzgründung und den Aufbau ihrer Unternehmung zu finanzieren (wie dies auch fast alle Existenzgründer tun, die eine Imbissbude oder ein Café eröffnen). Und: Sie sollten bereit sein, für einen Zeitraum von zwei, drei Jahren überdurchschnittlich viel und lange zu arbeiten, selbst wenn sie in dieser Zeit nur ein recht „mickriges“ Einkommen erzielen (ebenso wie fast alle anderen Existenzgründer) – bis ihr Unternehmen im Markt einigermaßen etabliert ist.

Auf keinen Fall sollten Sie als (relativer) Newcomer Ihre Leistung jedoch unter dem Preis anbieten, den Sie erzielen müssen, um den angestrebten monatlichen Umsatz zu erzielen (außer Sie möchten oder müssen als „Berufseinsteiger“ noch Felderfahrung im Beraten sammeln) – selbst wenn Sie dann nur ein, zwei Kunden haben. Investieren Sie Ihre freie Zeit lieber in den Aufbau Ihrer Bekanntheit und Ihres Beziehungsnetzwerks zu den Milieus, in denen sich Ihre Zielkunden bewegen. Denn Ihre Leistung hat ihren Wert. Und wenn Sie mit Dumping-Preisen im Markt agieren, dann erreichen Sie Ihr Ziel mindestens 9.000 Euro Umsatz/Monat nie. Denn dann haben Sie irgendwann zwar eigentlich ausreichend viele Kunden. Doch leider sind diese daran gewöhnt, dass Sie sozusagen der „billige Jakob“ unter den Beratern sind.

Das heißt: Sie akzeptieren zähneknirschend zwar kleine Preisanpassungen – sagen wir zum Beispiel von 500 auf 600 Euro, wenn sie mit Ihrer Leistung zufrieden sind. Doch keinesfalls sind sie bereit, für ein- und dieselbe Leistung statt 500 Euro plötzlich 1.000 oder gar 1.500 Euro pro Tag zu bezahlen. Das heißt: Sie werden ein Billiganbieter sein und bleiben.

Gutes Geld für gute Arbeit

Existenzgründer und Freiberufler tun sich vor allem am Anfang ihrer Selbständigkeit schwer, die richtigen Honorare zu finden. Was können Sie für Ihre Leistungen verlangen – und wie schaffen Sie es, dass der Kunde Ihren Preis auch akzeptiert?

Um zu wissen, was man verdienen will, muss man zunächst herausfinden, wie viel man braucht. Eine einfache Regel, die aber längst nicht alle Existenzgründer beherzigen. Nicht selten verkaufen sie sich weit unter ihrem finanziellen Bedarf und ihrem tatsächlichen Wert – und wundern sich, wenn das Geld am Ende des Jahres vorn und hinten nicht reicht. Denn bei der Berechnung eines realistischen Honorars darf man nicht von den Stundenlöhnen eines Angestellten ausgehen – ein Unternehmer hat weitaus mehr Kosten, die er mit seinem Einkommen abdecken muss: betriebliche Ausgaben, Steuern, Sozialbeiträge, die bei Angestellten der Arbeitgeber zur Hälfte übernimmt ... Daher ist es zunächst ganz wichtig, seinen tatsächlich benötigten Stundensatz herauszufinden. Mit einer einfachen Berechnung kommt man dem Preis, den man für eine Stunde Arbeit verdienen muss, schnell auf die Spur.

Viele vergessen die Steuern einzukalkulieren

Dabei darf man sich allerdings nicht selbst betrügen. „Viele Existenzgründer machen den Fehler, bei ihrem Einkommen nicht an die Steuer zu denken“, so eine Erfahrung von Jens Fetting, Trainer für Verkaufs- und Verhandlungsgespräche und Inhaber der Firma my-mentor.de. „Wenn dann nach ein paar Jahren die erste Einkommensteuer und damit die Vorauszahlungen für die folgenden Jahre fällig wird, sind viele überrascht und können das Geld für die Steuerzahlungen nicht aufbringen.“ Nicht selten ist eine Unternehmenspleite die Folge. Wer hingegen kontinuierlich von Beginn an 50 Prozent seines Überschusses als Rücklagen für die Steuern beiseite legt, ist bei diesen Ausgaben jederzeit auf der sicheren Seite.