Aktuelle Events

Kryptowährung einfach erklärt

Gut zu wissen: Was sind Kryptowährungen und wie wird ihr Wert generiert?

Kryptowährungen sind virtuelle Vermögenswerte, die von einem Netzwerk dezentraler Computerknoten betrieben werden. Die meisten basieren auf einer Blockchain, d.h. auf einer Datenbank mit Transaktionen in einer Kette von miteinander verbundenen Blöcken.

Je nach Funktion und Anwendung werden verschiedene Arten von Kryptowährungen unterschieden, darunter Stabelcoins, NFTs, Management-Tokens und Wrapped Assets.

Funktionsweise von Kryptowährungen: ihre Hauptmerkmale

Blockchain

Die meisten Kryptowährungen verwenden eine Technologie namens Blockchain. Dabei geht es um eine Folge von hierarchisch verbundenen Blöcken. Diese Technologie hat eine Datenbank mit allen getätigten Transaktionen. Neue Transaktionen werden in Blöcke geschrieben, die von Knotenbetreibern erstellt werden. Jeder der Computerknoten behält seine eigene Kopie der Blockchain und bestätigt im Zuge der Konsensfindung die neuen Blöcke, indem er das Ergebnis an die anderen Knoten weitergibt. Auf der Grundlage dieser Informationen werden die Benutzersalden geändert.

Hashing

Hashing ist bei Kryptowährungen weit verbreitet. Diese Funktion ermöglicht es, eine beliebige Reihe von Daten in eine einzige Zeichenkette - einen Hash - "zusammenzufassen". Die Blockchain ist ein einziges Ganzes, da jeder aufeinanderfolgende Block den Hash des vorhergehenden Blocks enthält. Die Verwendung anderer Daten führt zu einer erheblichen Änderung dieser Zeichenfolge. Der Algorithmus schließt die Möglichkeit aus, eine Transaktion rückgängig zu machen, ohne alle nachfolgenden Blöcke zu verändern.

Konsens-Algorithmus

Ein Konsensalgorithmus, an dem die Mitglieder des Netzwerks - die Knoten - beteiligt sind, ist für die Validierung von Transaktionen und die Überprüfung aller Blockchain-Daten verantwortlich. Die populärsten Konsensalgorithmen sind der bereits erwähnte Proof-of-Work (in Bitcoin verwendet) und Proof-of-Stake.

Um Transaktionen zu validieren, wenden die Knoten Rechenleistung auf oder blockieren ihr eigenes Kapital, das als Garantie für die Gültigkeit der Daten dient. Sobald ein neuer Block hinzugefügt wird, ist es nicht mehr möglich, die in der aktuellen Phase ausgegebenen Mittel erneut auszugeben. Beim Erreichen des Algorithmus erhalten die Teilnehmer neue Kryptowährungen (sowohl in PoW als auch in PoS). Diese Mechanismen dienen also als Mittel zur Ausgabe neuer Kryptowährungen.

Unveränderlichkeit der Daten

Sobald ein Block der Kette hinzugefügt wird, gelten alle seine Transaktionen als verifiziert und unumkehrbar. Die Überprüfung aller Transaktionen, einschließlich früherer Transaktionen, erfolgt in jedem Konsenszyklus des Netzes. Ungültige Daten können nur dann in die Blockchain gelangen, wenn ein Angreifer in der Lage ist, den Hash der Blöcke zu entschlüsseln oder einen erheblichen Teil aller Knoten im Netzwerk kontrolliert. Im Falle von Bitcoin liegt diese Schwelle beispielsweise bei 51 %. Mit Stand vom 13. Oktober 2022 sind weltweit mehr als 15.000 Nodes in Betrieb, was einen Angriff auf Bitcoin praktisch unmöglich macht.

Wie der Wert von Kryptowährungen generiert wird

Wenn eine Blockchain erstellt wird, entscheiden die Entwickler, wie die Tokenomics des Projekts aussehen sollen. Außerdem bestimmt er den Algorithmus für die Ausgabe und Verteilung der Münzen an die Nutzer. Die Ausgabe ist die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen. Bei einigen Projekten ist die Erstausgabe gleich Null, wie z. B. bei Bitcoin. In solchen Fällen kann die Kryptowährung kontinuierlich oder periodisch ausgegeben werden. Bei einer Reihe von Projekten gibt es ein Dauerproblem.

Die Verteilung der Erstausgabe von Münzen auf die Nutzer wird von den Entwicklern festgelegt. In der Regel verbleibt ein Teil des Vermögens bei dem Projektteam. Es werden Mittel für die Werbung und die Entwicklung des Projekts bereitgestellt. Einige der Münzen werden verwendet, um Investitionen anzuziehen. Sie können von Großinvestoren in einer oder mehreren Runden gekauft werden. Viele Projekte nutzen einen öffentlichen Token-Verkauf, um virtuelle Vermögenswerte an jeden zu verkaufen, der sie haben möchte. Andernfalls verteilen sie die Münzen an aktive Nutzer - Airdrop.

Bei Kryptowährungsalgorithmen kann es erforderlich sein, einige Münzen zu blockieren (z. B. durch Stapeln). Da einige Vermögenswerte in intelligenten Verträgen hinterlegt sind, steht ein bestimmter Betrag nicht zur Verfügung. Im Allgemeinen ist die Ausgabe von Kryptowährungen auf eine Maximalausgabe beschränkt. Bei Projekten, die kontinuierlich Münzen erzeugen, wird der Gesamtbetrag diesen Wert nie überschreiten. Das maximale Angebot an BTC beträgt zum Beispiel 21 Millionen.

Der Wert der Kryptowährung ist von der Halbierung betroffen. Dieser Mechanismus wird bei Kryptowährungen verwendet, die eine feste Gebühr pro Block zahlen. Die Halbierung erfolgt in regelmäßigen Abständen und führt zu einer Verringerung dieses Betrags. Das Ereignis verringert die Inflation und führt bei entsprechender Nachfrage nach dem Vermögenswert zu einem Anstieg seines Wertes.

Der Preis einer Kryptowährung wird durch das Aufflackern von Münzen beeinflusst. Das bedeutet, dass eine bestimmte Menge an Vermögenswerten aus dem Verkehr gezogen wird. Um Münzen zu vernichten, senden die Besitzer sie an spezielle Adressen oder intelligente Verträge. Auf diese Weise kann der Wert der Kryptowährung in die Höhe schnellen, und regelmäßige Verbrennungen erhöhen ihre Knappheit. Wenn Sie den Moment, an dem man die Kryptowährung am besten verkaufen sollte, nicht verpassen wollen, ist es ratsam, ein Tool zur Marktanalyse wie zum Beispiel Bitcoin Code herunterzuladen.

Kryptowährungen werden im Gegensatz zu Fiat-Geld nicht von einer bestimmten Organisation oder einem Staat kontrolliert. Infolgedessen sind virtuelle Vermögenswerte durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Ihr Wert wird in erster Linie durch Marktmechanismen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung hängt von dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ab. Wenn eine große Menge an Münzen auf dem Markt verkauft wird und nicht genug Leute bereit sind zu kaufen, fällt der Wert. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, steigt der Preis. Der wichtigste Indikator für die Nachfrage nach einem virtuellen Vermögenswert ist die Marktkapitalisierung.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

Toxic Funding – Geld ist nie nur Geld

Wenn Investor*innen Kultur zerstören. Oder: Warum Unternehmenskultur das wahre Anlagegut ist.

In der Start-up-Szene gilt Kapital oft als Heilsbringer. Wer es schafft, ein Investment zu sichern, hat es geschafft – so die gängige Logik. Doch kaum jemand spricht darüber, welchen Preis dieses Kapital fordert. Denn Geld ist nie nur Geld. Es trägt Energie, Interessen und Absichten in sich. Wenn diese nicht zu den Werten des Unternehmens passen, wird aus Wachstum Druck, aus Motivation Kontrolle, aus Vision Zersetzung.

Die toxische Dynamik beginnt selten offensichtlich. Am Anfang ist da meist Begeisterung: ein(e) Investor*in, der/die an dich glaubt, Türen öffnet, Potenziale sieht. Doch mit jedem Reporting, jeder zusätzlichen KPI, jeder strategischen Forderung verschiebt sich etwas im System. Der Fokus wandert von der Idee auf die Rendite, vom Menschen auf die Zahl, von der Kultur auf das Kapital – und genau hier kippt die Energie.

Manchmal ist es nicht einmal böse Absicht, sondern das System selbst, das falsche Anreize setzt. Der Kapitalmarkt liebt Beschleunigung, nicht Beständigkeit. Er honoriert Wachstum, nicht Werte. Wer auf diesem Spielfeld spielt, braucht mehr als Mut – er/sie braucht Bewusstsein. Denn jedes Investment ist auch ein Eingriff in das Nervensystem eines Unternehmens. Doch echte Stärke zeigt sich nicht im Tempo, sondern in der Fähigkeit, Stabilität zu halten, wenn alles um einen herum beschleunigt.

Wenn Macht das Spielfeld betritt

Investor*innen bringen nicht nur Geld, sie bringen auch Einfluss. Wer Anteile hält, hält auch Macht – und Macht folgt eigenen Regeln. Wird sie weise genutzt, kann sie ein Unternehmen stabilisieren. Wird sie jedoch als Druckmittel eingesetzt, um Kontrolle zu sichern oder Wachstum zu erzwingen, wird sie toxisch.

Dann entstehen Strukturen, in denen sich Gründer*innen sich selbst verlieren. Entscheidungen werden nicht mehr aus Überzeugung getroffen, sondern aus Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Menschen, die anfangs für eine Idee gebrannt haben, brennen plötzlich aus. Kultur wird zur leeren Worthülse im Pitchdeck.

Manchmal geht es noch weiter. Investor*innengruppen tauschen das Management aus, ziehen Budgets ab, blockieren Entwicklungen oder zwingen Unternehmen in Märkte, die nicht zu ihrer DNA passen. Das Ergebnis: ein Start-up, das äußerlich wächst, aber innerlich zerfällt. Und mit jedem Kompromiss an die eigenen Werte verschiebt sich der Mittelpunkt weg vom Warum hin zum Wie viel.

Man könnte sagen: Es ist die moderne Form des Kolonialismus, nur dass es diesmal nicht um Länder geht, sondern um Unternehmenskulturen. Und das Perfide daran: Der Schaden zeigt sich nicht sofort. Er wächst langsam, unsichtbar, wie eine leise Entzündung im System. Erst wenn Menschen gehen, Energie versiegt und Sinn verloren geht, wird klar, was zerstört wurde. Doch dann hilft kein Kapital mehr, denn Vertrauen lässt sich nicht kaufen.

Der unsichtbare Preis der Abhängigkeit

Viele Start-ups merken zu spät, dass sie längst abhängig sind. Term Sheets sind unterschrieben, Mitspracherechte eingeräumt, Kontrollmechanismen installiert. Was als Partnerschaft begann, fühlt sich plötzlich wie eine stille Übernahme an.

Manch eine(r) sagt sich dann: „Ich treffe keine Entscheidungen mehr, ich erfülle nur noch Erwartungen.“ Und das ist der Moment, in dem toxisches Funding seine volle Wirkung entfaltet. Nicht, weil jemand böse Absichten hat, sondern weil das System selbst dysfunktional geworden ist. Wenn Druck, Angst und Kontrolle das Nervensystem eines Unternehmens bestimmen, erstickt es an sich selbst – nicht an fehlender Innovation, sondern an fehlender Integrität.

Abhängigkeit entsteht dort, wo Visionen zu Kennzahlen werden und Entscheidungen nur noch auf Papier Sinn ergeben. Kein Geld der Welt kann ersetzen, was du an Glaubwürdigkeit verlierst, wenn du gegen deine eigenen Werte handelst.

Kultur ist kein Soft Skill – sie ist Kapital

Was viele vergessen: Kultur ist der eigentliche Kapitalwert eines Unternehmens. Sie ist die Energie, aus der alles entsteht – Kreativität, Vertrauen, Loyalität, Wachstum. Wenn sie zerstört wird, bleibt eine leere Hülle.

Die Frage ist also nicht, ob du Geld annimmst, sondern von wem und unter welchen Bedingungen. Wer sich Kapital holt, sollte nicht nur auf Bewertung oder Anteile schauen, sondern auf Haltung. Wie denken die Investor*innen über Verantwortung? Was passiert, wenn Dinge nicht nach Plan laufen? Denn in Krisenzeiten zeigt sich, ob Geld eine Partnerschaft nährt oder Machtverhältnisse offenlegt.

Gesunde Strukturen trotz externer Interessen

Es gibt Wege, sich zu schützen – nicht durch Abwehr, sondern durch Bewusstsein. Start-ups mit klaren Werten lassen sich seltener manipulieren. Wer weiß, wofür er/sie steht, erkennt schneller, wann etwas nicht mehr stimmt.

Kultur zeigt sich nicht im Leitbild, sondern im Verhalten. Vor allem dann, wenn Geld ins Spiel kommt. Je klarer du deine Grenzen kennst, desto stabiler bleibt dein System. Setze Strukturen, die Transparenz schaffen. Schaffe Räume, in denen auch Kritik an Investor*innenerwartungen ausgesprochen werden darf. Und halte dir Menschen im Umfeld, die dich erden: Mentor*innen, Coaches, Partner*innen ohne finanzielles Interesse.

Wer sich ständig nur vor Zahlen rechtfertigen muss, verliert irgendwann den inneren Kompass. Und wenn du dich selbst verlierst, verliert dein Unternehmen seine Seele.

Bewusste Partnerschaft statt Machtgefälle

Kapital kann wertvoll sein, sofern es mit Bewusstsein geführt wird. Es gibt viele Investor*innen, die langfristig denken, Werte respektieren und verstehen, dass Kultur die Grundlage von Performance ist. Sie fördern Verantwortung, nicht Abhängigkeit.

Doch diese Personen findest du nur, wenn du selbst weißt, was du willst. Frage dich vor jeder Finanzierungsrunde: Was ist der Preis, den ich zu zahlen bereit bin? Kontrolle? Geschwindigkeit? Autonomie? Und was ist dir auch dann heilig, wenn Geld knapp ist? Wer diese Fragen ehrlich beantwortet, trifft Entscheidungen nicht mehr aus Angst, sondern aus Klarheit.

Der stille Wandel

Vielleicht braucht es in dieser Zeit ein neues Bewusstsein für Geld. Nicht als Treibstoff des Wachstums, sondern als Resonanzverstärker für das, was bereits da ist. Kapital ist Energie und wirkt immer in beide Richtungen.

Bringen Investor*innen Angst, Misstrauen oder Machtstreben mit, prägt diese Energie das Unternehmen. Bringen sie hingegen Vertrauen, Weitsicht und Menschlichkeit mit, entsteht Wachstum, das Substanz hat.

Die neue Generation von Gründer*innen spürt das zunehmend. Sie will nicht mehr nur skalieren, sondern gestalten. Und sie weiß: Kultur ist das wahre Anlagegut. Denn was nützt der erfolgreichste Exit, wenn man sich selbst verliert?

Fazit

Toxic Funding ist kein Finanzthema, sondern ein Bewusstseinsthema. Kapital kann heilen oder zerstören. Das liegt nicht am Geld selbst, sondern an der Haltung derer, die es geben und die es annehmen.

Beginnen Gründer*innen, sich selbst und ihre Kultur zu schützen, entsteht eine neue Form von Wirtschaft. Eine, in der Geld wieder Mittel zum Zweck ist und nicht der Zweck selbst. Vielleicht ist das der eigentliche Wandel, den unsere Zeit braucht: weniger Investment in Kontrolle, mehr Vertrauen in Haltung. Denn Unternehmen, die auf Integrität bauen, müssen sich nicht verkaufen, um zu wachsen. Sie ziehen das richtige Kapital an, weil sie selbst wertvoll sind.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach.

Mut zur Preiserhöhung

Warum Verkäufer*innen öfter über ihren Schatten springen sollten.

Viele Verkäufer*innen wissen, dass eine Preiserhöhung längst überfällig ist. Trotzdem schieben sie das Thema vor sich her. Mal scheint der/die Kund*in nicht in Stimmung, mal steht ein wichtiges Projekt an, mal ist der Zeitpunkt angeblich ungünstig. So vergeht Monat um Monat. Mit jedem Aufschub wächst der innere Druck, denn insgeheim wissen viele: Dieses Preiserhöhungsgespräch wird immer überfälliger.

Doch statt zu handeln, weichen sie aus. Warum? Weil sie Angst haben und das Notwendige lieber aufschieben. Schließlich ist es leichter, alles beim Alten zu lassen, als mutig für den eigenen Wert einzustehen. Aber wer Preise nicht anpasst, entscheidet sich nicht nur unbewusst gegen Wirtschaftlichkeit, sondern auch gegen seinen eigenen Selbstwert.

Haltung zuerst – Argumente später

Bevor jemand über höhere Preise spricht, sollte er/sie selbst von diesen überzeugt sein. Denn Kund*innen spüren sofort, ob da jemand ist, der überzeugt ist oder sich rechtfertigt. Deshalb: Vor dem Preiserhöhungsgespräch erst nachdenken, dann handeln und reden.

- Was hat sich wirklich für den/die Kund*in verändert?

- Was ist heute besser als vor einem Jahr?

- Anhand welcher Faktoren kann der/die Kund*in die Preiskorrektur nachvollziehen?

Wer darauf im Vorfeld klare Antworten hat, braucht keine Angst mehr vor dem Gespräch zu haben.

Fakten helfen gegen Nervosität

Wenn Verkäufer*innen sich in langen Erklärungen verlieren, wirkt das wie Unsicherheit. Besser: kurz, konkret, sachlich. Beispiel: „Unsere Energiekosten sind um sieben Prozent gestiegen. Trotzdem haben wir Qualität und Lieferfähigkeit stabil gehalten. Darum brauchen wir eine Anpassung.“ Das klingt ruhig, ehrlich, erwachsen. Kein Trick, kein Druck. Einfach Klartext.

Keine Rechtfertigung, sondern Information

Viele Preisgespräche scheitern schon beim Einstieg. Wer mit „Ich muss Ihnen leider mitteilen …“ anfängt, nimmt sich selbst die Autorität. Besser: „Ich möchte Sie über unsere neuen Konditionen informieren.“ Das ist geradlinig, respektvoll – und zeigt Haltung. Danach gilt: Schweigen. Einfach mal kurz warten. Auch wenn’s schwerfällt. Der/die Kund*in braucht diesen Moment, um das Gesagte zu verarbeiten. Wer sofort weiterredet, nimmt sich die Wirkung.

Wenn Widerstand kommt

Natürlich kommt der Widerstand. „Das ist zu teuer.“ „Dann gehe ich eben zur Konkurrenz.“ Das ist normal. Wirklich. Der/die Kund*in prüft, wie stabil der/die Verkäufer*in bleibt. Denn er/sie braucht das Gefühl der Sicherheit, dass die Preiserhöhung wirklich gerechtfertigt ist – und nicht nur der Gewinnoptimierung des/der Anbietenden dient.

In solchen Momenten helfen ruhige Antworten: „Ich verstehe, dass das für Sie eine Veränderung ist.“ Oder: „Ja. Auch ich hätte gern auf die Preiserhöhung verzichtet, doch unsere Kosten sind entsprechend gestiegen – und ausschließlich diese Kostensteigerung müssen wir nun weitergeben.“ Wichtig ist, dass der/die Verkäufer*in ruhig bleibt. Keine Diskussion. Kein Überzeugen um jeden Preis. Kund*innen respektieren Klarheit mehr als Nachgeben.

Angst vor Kund*innenverlust – normal, aber übertrieben

Jede(r) Verkäufer*in kennt sie. Diese innere Stimme, die sagt: Wenn ich den Preis erhöhe, bin ich raus. Aber die Realität sieht meist anders aus. Die überwiegenden Kund*innen bleiben. Nicht wegen des Preises, sondern wegen Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ein paar Gedanken helfen:

- Wer nur wegen des Preises bleibt, bleibt nie lange.

- Wer Qualität will, bleibt bei Qualität.

- Und wer sich fair behandelt fühlt, bleibt sowieso.

Kurz gesagt: Preisgespräche verlieren nur die, die sich selbst zu klein machen.

Nach der Erhöhung – dranbleiben

Viele verschwinden nach dem Gespräch – und das möglichst schnell. Aus Scham, aus Unsicherheit oder weil sie froh sind, dass es vorbei ist. Aber genau jetzt sollte der/die Verkäufer*in präsent bleiben. Und beispielsweise von sich aus regelmäßig Kontakt mit seinem/seiner Kund*in aufnehmen. Um weiterhin Nutzen zu stiften und damit dem/der Kund*in die Bestärkung zu geben, mit dem/der richtigen Lieferant*in zusammenzuarbeiten. Es gilt: Engagement, Verlässlichkeit und Beziehungspflege verkaufen langfristig immer besser als jeder Rabatt.

Mut zur Preiserhöhung ist kein Draufgängertum. Es ist Haltung. Wer an seinen/ihren Wert glaubt, wirkt automatisch überzeugender. Kund*innen akzeptieren Preissteigerungen, wenn sie spüren: Da steht jemand, der weiß, wofür er/sie steht. Und das ist am Ende genau das, was gute Verkäufer*innen von angepassten unterscheidet.

Der Autor und Verkaufstrainer Oliver Schumacher setzt unter dem Motto „Ehrlichkeit verkauft“ auf sympathische und fundierte Art neue Akzente in der Verkäufer*innenausbildung.

Krypto-Handel vs. Glücksspiel: Getrennte Branchen und rechtlich inkompatibel

Warum Krypto-Handel, der von Marktmechanismen und der kollektiven Aktivität der Händler bestimmt wird, und Glücksspiel, obwohl sie in der Wahrnehmung oft verschwimmen, rechtlich strikt voneinander getrennte Bereiche sind.

Der Handel mit Kryptowährungen wird von vielen Menschen als reines Glücksspiel empfunden. Gerade im Internet scheinen die Grenzen oft zu verschwimmen und dieser Eindruck entsteht nicht ohne Grund. Während sich auf der einen Seite Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in den Krypto-Sektor einschleichen, reihen sich Krypto-Währungen teils in die verfügbaren Zahlungsmethoden in Online-Casinos ein.

Rein rechtlich gesehen sind der Krypto-Handel und das Glücksspiel in Deutschland allerdings zwei strikt voneinander getrennte Bereiche. Überschneidungen im legalen Raum gibt es nicht. Weder darf beim legalen Online-Glücksspiel eine Einzahlung oder ein Einsatz mit Krypto-Währung getätigt werden, noch darf der Handel mit digitalen Assets die Kriterien eines Glücksspiels erfüllen.

MiCA-Regulierung vs. Glücksspielstaatsvertrag

In Deutschland und allen anderen EU-Ländern unterliegen Krypto-Börsen, Wallet-Anbieter und die Emittenten von Stablecoins und anderen Tokens seit 2024/25 der sogenannten MiCA-Verordnung. MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und legt erstmals EU-weit verbindliche Regeln für den Krypto-Markt fest.

Bislang benötigten die genannten Akteur*innen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Kund*innen aus Deutschland ihre Dienstleistungen anzubieten. MiCA soll das nun ersetzen und international einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Im Glücksspiel-Sektor hingegen wird ein paneuropäischer Ansatz bislang nicht angestrebt. Jedes EU-Land verfügt über eigenständige Glücksspielgesetze. Lizenzen aus Ländern wie Malta oder Gibraltar werden oft fälschlicherweise als „EU-Lizenz” bezeichnet, mit der Betreiber*innen auch in Bezugnahme auf die EU-Dienstleistungsfreiheit ihre internationalen Aktivitäten rechtfertigen.

Um in Deutschland legal Online-Glücksspiele anzubieten, reicht eine solche Lizenz keinesfalls aus. Hierzulande gilt ausschließlich der 2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der unter anderem festlegt, dass Anbieter*innen von Online-Glücksspielen eine Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) benötigen.

Die allererste Lizenz der GGL ging im April 2022 an das Online Casino JackpotPiraten. Mittlerweile gibt es auch viele andere legale Online-Glücksspiel-Plattformen, die in der sogenannten Whitelist der GGL aufgeführt werden. Einzahlungen oder Einsätze mit Krypto-Währungen sind auf keiner der legalen Plattformen möglich.

Darum sind Krypto-Zahlungen im Online-Glücksspiel verboten

Das liegt unter anderem daran, dass der Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt, dass Einsätze und Gewinne ausschließlich in Euro und Cent auszuweisen sind. Diese Vorgabe stellt das erste rechtliche Hindernis für die Nutzung von Krypto-Währungen im Online-Glücksspiel dar. Darüber hinaus greift aber auch das Geldwäschegesetz (GwG), welchem alle deutschen Glücksspiel-Anbieter*innen verpflichtet sind.

Das GwG schreibt vor, dass alle Geldtransaktionen transparent und nachvollziehbar sein müssen, Kund*innen eine Identifikation durchlaufen müssen und auffällige Zahlungen gemeldet werden. Bei Krypto-Zahlungen können diese Aspekte aktuell nicht bzw. nur mit großem Aufwand gewährleistet werden.

Wenn du also im Internet auf Online-Casinos oder Sportwetten-Portale triffst, die Kryptowährungen als Zahlungsart anbieten, handelt es sich ausnahmslos um in Deutschland illegale Glücksspiel-Plattformen und die Teilnahme am solchen illegalen Glücksspielen ist sogar strafbar.

Glück, Zufall, Risiko – Warum Krypto-Handel (k)ein Glücksspiel ist

Krypto-Währungen haben in der Welt des regulierten Glücksspiels also nichts zu suchen. Doch wie sieht es andersherum aus? Wer sich noch nie oder nur oberflächlich mit dem Thema Krypto-Handel beschäftigt hat, denkt bei einer spontanen Beschreibung meist an Begriffe wie „riskant“ oder „volatil“ – also an Eigenschaften, die dem Glücksspiel eigen sind.

Tatsächlich sind die augenscheinlichen Gemeinsamkeiten auch einfacher greifbar als die umso wichtigeren Unterschiede. Als Basis für den Kauf von Krypto-Assets sowie für den Einsatz beim Glücksspiel dient Fiat-Geld, also eine gängige Echtgeld-Währung wie der Euro.

Du nimmst also einen festen Euro-Betrag, bspw. 50 €, und setzt diesen ein bzw. oder tauscht diesen um, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Euro-Betrag wieder zurück zu bekommen. Es geht also in beiden Fällen darum, Gewinn zu machen. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es nicht. Im ärgerlichsten Fall verlierst du die kompletten 50 € wieder.

Beim Glücksspiel allerdings ist dies tatsächlich reiner Zufall, bzw. Glück, wie der Name Glücksspiel schon sagt. Weder du noch andere Menschen können den Ausgang eines Glücksspiels beeinflussen.

Nicht manipulierbare RNG-Technologie vs. freier Markt

Im Falle von Spielautomaten oder Spielen wie Online-Roulette, basiert der gesamte Mechanismus auf Zufallsgeneratoren (Random Number Generators, RNG). Letzten Endes sind diese immer so konzipiert, dass die Betreiber*innen mehr gewinnen als die Summe der Spieler*innen.

Beim Krypto-Handel kannst du allein zwar ebenfalls nicht bestimmen, ob der Wert eines Assets sinkt oder steigt. Aber hier wird der Preis nicht vom Zufall bestimmt, sondern vom Markt geregelt – also von der Summe aller am Handel beteiligten Menschen. Wenn die Masse „bullish” (also super optimistisch) ist oder in Gier verfällt und kräftig einkauft, steigt der Wert. Im „Bärenmarkt” oder Momenten großer Panik und Abverkäufe fällt der Preis.

Das ist im Grunde nicht viel anders als am Kapitalmarkt, wo mit Aktien oder Derivaten gehandelt wird, oder auch beim Kauf bzw. Handel mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Nicht umsonst wird der Bitcoin – der Vorreiter digitaler Assets – von vielen als „digitales Gold” bezeichnet.

Wenn du deine Coins auf einer Börse hältst, kannst du diese jederzeit wieder in Euro oder andere Fiat-Währungen umtauschen und auch automatische Verkäufe, sogenannte Stop-Loss-Aufträge, einrichten, um größere Verluste zu verhindern. Diese Funktion gibt es im Glücksspiel nicht – einmal gesetzt ist gesetzt und das Glück entscheidet, wie viel du gewinnst oder eben verlierst.

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Die 7 häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen

Wer seine Belege selbst sortiert, aber nicht weiß, wie Einfuhrumsatzsteuer, Reisekosten oder GWG korrekt gehandhabt werden, riskiert mehr als ein Stirnrunzeln vom Finanzamt. Diese teuren Fallen gilt es zu meiden.

Das bisschen Belege schaffe ich schon selbst. Ein Satz, den viele Selbständige mit Stolz sagen, der sie Jahr für Jahr aber tausende Euro kosten kann. Wer sich allein durch den steuerlichen Dschungel kämpft, dabei aber die Feinheiten der Buchhaltung missachtet, riskiert nicht nur Nachzahlungen, sondern auch Strafen. Die Praxis zeigt: Nicht die großen Betrugsfälle gehen besonders häufig ins Geld, sondern vor allem die kleinen, alltäglichen Fehler.

Daher gut zu wissen: Die sieben häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen und was sie kosten können.

1. Buchhaltungsfehler: Wenn Bargeld zur Falle wird

Kleine Betriebe, wie Cafés, Friseursalons oder Marktstände, arbeiten noch oft mit Bargeld. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, wird schnell zur steuerlichen Problemzone. Die ordnungsgemäße Kassenführung ist Pflicht. Das heißt, jeder Umsatz muss einzeln, nachvollziehbar und unveränderbar aufgezeichnet werden. Fehlt die technische Ausstattung, muss das Kassenbuch "von Hand" geführt werden. Vom Finanzamt wird dies allerdings besonders kritisch beäugt.

Noch gravierender sind Fehler im Umgang mit Aushilfen: Barzahlungen ohne Vertrag, fehlende Anmeldung bei der Minijob-Zentrale oder keine Erfassung der Personalien sind keine Kavaliersdelikte. Im Fall einer Prüfung droht nicht nur die Nachzahlung von Lohnnebenkosten, sondern auch ein Bußgeld wegen Schwarzarbeit. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Imbissbetreiber bezahlte seine Aushilfe in bar ohne vertraglichen Rahmen. Die Folge sind Nachforderungen von Sozialabgaben, ein Bußgeld sowie der Verdacht auf Scheinselbständigkeit. Der finanzielle Schaden lag bei über 3.000 Euro.

2. Buchhaltungsfehler: Auslandsbestellungen: unscheinbar, aber teuer

Viele Selbständige bestellen Produkte online, beispielsweise über Plattformen wie Temu, Amazon Marketplace oder direkt bei chinesischen Händlern. Auf den ersten Blick wirken die Bestellungen banal, die Rechnung wird einfach abgeheftet, der Betrag als Betriebsausgabe verbucht, fertig. Doch was viele nicht wissen: Werden Waren aus Drittländern eingeführt, muss Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Wird sie weder abgeführt noch korrekt gebucht, wird es teuer.

Hinzu kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren bei innergemeinschaftlichen Leistungen, etwa bei Software-Abos oder digitalen Tools aus dem EU-Ausland. Ohne korrekte Buchung kann das Finanzamt die Vorsteuerabzüge verweigern. Eine Designerin, die ihre Drucksachen aus China bezog, überblickte die Einfuhrvorschriften nicht und hatte über mehrere Jahre keine Einfuhrumsatzsteuer deklariert. Das kostete 1.800 Euro Nachzahlung plus Korrekturaufwand.

3. Buchhaltungsfehler: Immobilien und Fahrzeuge falsch verbucht

Firmenwagen oder das heimische Arbeitszimmer sind typische Betriebsmittel, aber steuerlich heikel. Ob ein Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet werden darf, hängt von der Nutzung ab. Wer ein Fahrzeug sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, muss dies mit einem Fahrtenbuch oder durch Anwendung der 1-%-Regelung belegen. Ohne Dokumentation wird geschätzt – meist zum Nachteil des Unternehmers.

Noch komplexer wird es bei Immobilien. Ein Arbeitszimmer im eigenen Haus lässt sich nur absetzen, wenn es ausschließlich betrieblich genutzt wird und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einem späteren Verkauf der Immobilie kann dieser Raum zudem steuerpflichtig werden. Eine Heilpraktikerin, die ihr Arbeitszimmer in der Steuererklärung geltend gemacht hatte, musste beim Verkauf ihres Hauses einen anteiligen Verkaufsgewinn versteuern – über 7.000 Euro Steuernachzahlung.

4. Buchhaltungsfehler: Dienstreisen: Absetzbar nur mit Belegen

Geschäftsreisen gehören für viele Selbständige wieder zum Alltag. Doch was steuerlich als Dienstreise anerkannt wird, ist streng geregelt. Notwendig sind genaue Angaben zum Reisezweck, Datum, Ziel, Teilnehmer sowie die Aufbewahrung aller Belege. Hotelrechnungen müssen auf die Firmenadresse ausgestellt sein, private Anteile an der Reise (z.B. ein verlängertes Wochenende) müssen klar getrennt werden.

Ein IT-Berater fuhr für einen Kundentermin nach Hamburg. Die Hotelrechnung war privat gebucht, der Termin nicht nachweisbar. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Verlust: 420 Euro plus zusätzliche Prüfung weiterer Reisen. Es wird daher empfohlen, jede Reise wie ein kleines Projekt mit Checkliste und Nachweisen zu dokumentieren.

5. Buchhaltungsfehler: GWG oder Investition? Der Unterschied macht's

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) dürfen bis zu einem Nettowert von 800 Euro sofort abgeschrieben werden. Alles darüber muss über mehrere Jahre verteilt werden. Was viele nicht wissen: Auch zusammengehörige Güter können steuerlich als "ein Ganzes" gelten. Drei Möbelstücke, die ein Büro einrichten, gelten nicht als Einzelgegenstände.

Ein Fotograf kaufte Tisch, Stuhl und Schrank bei IKEA für je 300 Euro und verbuchte sie als einzelne GWG. Bei der Prüfung wurden sie als Gesamteinheit gewertet, damit lag der Wert über der Grenze. Die Sofortabschreibung wurde gestrichen, eine lineare Abschreibung über 5 Jahre angeordnet. Daraus folgte im Jahr der Anschaffung ein steuerlicher Verlust von über 600 Euro.

6. Buchhaltungsfehler: Gutscheine und Sonderregeln richtig handhaben

Gutscheine sind im Berufsalltag beliebt – als Kundengeschenke, Mitarbeiteranreize oder als Teil von Werbeaktionen. Doch steuerlich sind sie kompliziert. Unterschieden wird zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Beim Einzweck-Gutschein entsteht die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf des Gutscheins, beim Mehrzweck-Gutschein erst bei der Einlösung. Wer das verwechselt, gerät in Erklärungsnot.

Ein Coach verschenkte einen 100-Euro-Gutschein für eine lokale Wellnesspraxis an eine Kundin. Verbucht wurde er als Werbeausgabe ohne Umsatzsteuer. Tatsächlich handelte es sich um einen Einzweck-Gutschein, der umsatzsteuerpflichtig ist. Folge: Nachzahlung inklusive Zinsen. Noch sensibler ist das Thema bei Mitarbeitenden: Überschreitungen der 50-Euro-Grenze oder unvollständige Dokumentationen machen aus einer steuerfreien Sachzuwendung schnell einen steuerpflichtigen Vorteil.

7. Buchhaltungsfehler: "Ich hab's gegoogelt" reicht nicht

Gründende gelten als pragmatisch und technikaffin. Viele vertrauen auf KI-Tools, YouTube oder ChatGPT, um steuerliche Fragen selbst zu beantworten. Doch so hilfreich diese Hilfsmittel auch sind, sie ersetzen keine steuerliche Ausbildung oder individuelle Beratung. Besonders tückisch ist, dass manche Informationen in der Theorie zwar stimmen, aber für den Einzelfall nicht anwendbar sind.

Ein Start-up-Gründer machte seine Buchhaltung eigenhändig mit Unterstützung von KI. Fehler bei der Umsatzsteuervoranmeldung, falsche Rechnungsstellungen und unvollständige Buchungen führten zu einer Nachzahlung von über 4.800 Euro. Hinzu kamen Honorare für die nachträgliche Korrektur durch einen Steuerberater. Es empfiehlt sich deshalb: Weiterbildung statt Wikipedia. Wer in steuerlichen Fragen sicher agieren will, braucht fundiertes Wissen.

Die Autorin Antje Faaß ist Steuerexpertin bei TeleTax. Die TeleTax GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter für Online-Fortbildungen im Steuerwesen.

Von 7 auf 70: Mehr Kapital für Deutschlands Start-ups

Warum unsere Start-ups dringend mehr Kapital benötigen und wie du mithilfe digitaler Anteile neue Investor*innen gewinnen oder selbst in junge Unternehmen investieren kannst.

Wusstest du, dass in Deutschland mehr in Lotto als in Start-ups investiert wird? Klingt verrückt, stimmt aber tatsächlich. Denn wir Deutschen geben 8,65 Milliarden Euro für Lotto aus (~98 Euro pro Kopf; Quelle) – während gleichzeitig nur 7 Milliarden Euro in Start-ups investiert werden (~86 Euro pro Kopf; Quelle). In den USA hingegen werden beeindruckende 209 Milliarden Dollar (~611 Dollar pro Kopf; Quelle) in Start-ups investiert.

Das ist mehr als nur eine Lücke. In Zeiten, in denen transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr selbstverständlich ist, ist dies auch fahrlässig. Denn wirtschaftliche Stärke und ein starker deutscher und europäischer Standort sind wichtiger denn je. Dafür sind eine florierende Start-up-Kultur und genügend Risikokapital unabdingbar.

Wer nun sagt, dass wir nicht genügend Kapital hätten, um unsere jährlichen Start-up-Investments von 7 auf 70 Milliarden Euro zu steigern, irrt sich. Sicher, dies wird nicht allein durch VCs oder staatliche Unterstützung funktionieren. Aber auf deutschen Bankkonten liegen etwa 2800 Milliarden Euro. Wenn nur 2,3 Prozent davon in Start-ups fließen würden, wäre die Innovationskraft kaum aufzuhalten – und zusätzlich würden langfristig auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderung: existierende Strukturen machen es quasi unmöglich, dass das Geld privater Kleinanleger*innen in Start-ups fließen kann.

Ein Beispiel aus der Praxis

Nimm das fiktive Start-up GreenPack, das recycelbare Verpackungen für den Onlinehandel entwickelt. Das Gründer*innen-Team tüftelt an mehrfach verwendbaren Versandboxen, um Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. Nach erfolgreichem Markttest wollen sie nun ihre Produktion skalieren, ihre Marketingaktivitäten ausbauen und neue Mitarbeiter*innen für Vertrieb und Kommunikation einstellen.

Für all diese Schritte benötigt GreenPack frisches Kapital. Doch klassische Finanzierungsrunden dauern lange, erzeugen hohe Nebenkosten für Anwalt und Notar und binden viel Energie, die eigentlich ins operative Geschäft fließen sollte. Was wäre, wenn GreenPack jederzeit flexibel auf Kapital zugreifen könnte, genau dann, wenn es gebraucht wird?

Der Invest-Now-Button als Antwort

Hier setzt die Tokenize.it-Plattform an. Du als Gründer*in erhältst mit wenigen Schritten einen Invest-Now-Button, der auf deiner eigenen Website oder in deiner Kommunikation, z.B. E-Mails, eingebunden werden kann. Interessierte Investor*innen können auf den Button klicken und investieren – in digitale Anteile, genauer gesagt Genussrechte, die sie wirtschaftlich mit Gesellschafter*innen gleichstellen. Das Besondere: Im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsrunden ist kein Notar-Termin notwendig und der Prozess dauert nur wenige Minuten. Die Plattform kümmert sich um sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen – so werden auch deine Anwaltskosten reduziert. Du bestimmst dabei flexibel deine Konditionen: Wie hoch ist deine Unternehmensbewertung? Wie viele Genussrechte möchtest du erstellen? Ab welcher Investitionssumme können Investor*innen einsteigen?

Der Invest-Now-Button kann dabei auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, die im Folgenden erklärt werden und die es dir ermöglichen, dein Fundraising flexibel zu gestalten.

- Private Fundraise: Mit dieser Option kannst du gezielt bis zu 149 Investor*innen ansprechen, ohne der Prospektpflicht der BaFin zu unterliegen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Gerade in frühen Phasen wie Pre-Seed oder Series A kannst du so unkompliziert Business Angels, Familie und Freund*innen aus deinem Netzwerk in dein Start-up investieren lassen. Wie viel Kapital du insgesamt aufnimmst, spielt dabei keine Rolle. Im Fall des Private Fundraise können sich natürlich auch Investor*innen über den Invest-Now-Button melden und dir eine Mitteilung senden, über welche Höhe sie gerne investieren würden. Diese Anfrage siehst du auf der Plattform und du kannst entscheiden, ob du ihnen ein Angebot sendest oder nicht.

- Public Fundraise: Dieses Upgrade zum Private Fundraise benötigst du, wenn du mehr als 149 Investor*innen gewinnen willst. In diesem Fall kannst du deine Investmentbedingungen auch öffentlich bewerben und erhältst Zugang zu einer breiten Masse an Investor*innen, die bereits ab 50 Euro investieren können. Dies ermöglicht dir, eine engagierte Community rund um dein Produkt oder deine Marke aufzubauen. Der Invest-Now-Button leitet Interessierte in diesem Fall direkt auf eine Unterseite mit allen wichtigen Informationen, auf der sie komplett eigenständig investieren können – ganz ohne Zeitaufwand deinerseits.

- Mitarbeiterbeteiligungen on top: Neben der Kapitalbeschaffung bietet die Plattform eine effiziente Lösung für Mitarbeiterbeteiligungen an. Deine Mitarbeitenden erhalten digitale Anteile, die sie automatisch auch an Dividendenzahlungen beteiligen. Anders als bei traditionellen ESOP- oder VSOP-Modellen profitieren Mitarbeitende von steuerlichen Vorteilen, da sie den Zeitpunkt ihres Anteilerhalts selbst bestimmen können. Außerdem lassen sich über diese Funktion auch Kund*innen oder Influencer*innen belohnen – etwa für Treue oder besonderen Einsatz.

Die Blockchain-Technologie im Hintergrund

Im Hintergrund setzt Tokenize.it auf die Ethereum Blockchain. Die Verwendung von Ethereum bietet drei entscheidende Vorteile:

- Sicherheit: Alle Rechte und Pflichten sind über Smart Contracts eindeutig definiert und transparent gesichert. Sollte es Tokenize.it einmal nicht mehr geben, bleiben sämtliche Verträge zwischen dir und deinen Investor*innen weiterhin gültig. Über die Blockchain kannst du jederzeit alle wichtigen Funktionen direkt abrufen und verwalten.

- Einfaches Onboarding für ausländische Investor*innen: Dank digitaler Abwicklung können Investor*innen ausserhalb Deutschlands problemlos Anteile erwerben, ohne dafür einen Notartermin in Deutschland wahrnehmen zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand, niedrigere Kosten und eröffnet dir als Startup den Zugang zu internationalem Kapital, das ansonsten kaum erreichbar wäre.

- Handelbarkeit: Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die zukünftige Handelbarkeit digitaler Anteile. Erste Plattformen für den Handel mit Security-Token entstehen bereits, wodurch Investor*innen ihre Anteile deutlich einfacher weiterverkaufen können. Tokenize.it plant ebenfalls einen Sekundärmarkt, um die Liquidität und damit die Attraktivität für Investor*innen langfristig zu erhöhen.

Höchste Zeit für mehr Start-up-Investments

Ob nachhaltige Verpackungen, innovative Apps oder wegweisende Technologien – in Deutschland gibt es genügend Ideen, die unser Leben und unsere Gesellschaft langfristig verbessern könnten. Viele dieser Innovationen benötigen jedoch deutlich mehr Kapital, um sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unser Geld sinnvoller investieren und unsere Zukunft aktiv gestalten. Der Sprung von 7 auf 70 Milliarden Euro Start-up-Finanzierung mag ambitioniert klingen, ist aber durchaus realistisch – und notwendig. Gemeinsam können wir diesen Weg einschlagen und Deutschlands Start-up-Ökosystem entscheidend stärken, indem wir die Barriere zum Investieren deutlich senken und Start-up-Investments einer breiten Masse zugänglich machen.

Der Autor Christoph Jentzsch ist Gründer und CEO von tokenize.it

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland für Unternehmen, die öffentliche Auftraggeber beliefern, grundsätzlich eine Pflicht zur elektronischen Rechnung. Ob Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups davon betroffen sind, hängt davon ab, ob sie Aufträge von öffentlichen Einrichtungen erhalten. Rechnungen an öffentliche Auftraggeber müssen meist elektronisch übermittelt werden. Die konkreten Umsetzungsfristen variieren je nach Bundesland und Auftraggeber.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen Rechnungen an den Bund im XRechnung-Format übermittelt werden. Für Länder und Kommunen gelten je nach Bundesland unterschiedliche Übergangsfristen. Ab 2025 gelten erweiterte Pflichten in vielen Bereichen, aber die Umsetzung hängt vom Auftraggeber (Bund, Länder, Kommunen) und dessen Fristen ab.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

Rechnungen richtig schreiben

Wer sich selbstständig macht oder freiberuflich arbeitet, kommt nicht drumherum, eine Rechnung auszustellen. Welche Aspekte dabei besonders wichtig und welche Angaben Pflicht sind, das wird hier kurz und knapp erklärt.

Wer legt die Vorgaben auf einer Rechnung fest?

Alle Angaben, die auf einem solchen Dokument notiert sein müssen, werden vom Umsatzsteuergesetz (§14 UstG) festgelegt. Das sind die sogenannten Formvorschriften für Rechnungen. Wenn dagegen verstoßen wird, kann die Vorsteuer nicht korrekt abgezogen werden. Das betrifft vor allem Kleinunternehmer sowie Selbstständige und kann unter dem Strich teuer werden.

Das muss auf eine Rechnung

Im Grunde sind bei der Rechnungserstellung ein paar einfache Regeln einzuhalten. Um vor dem Finanzamt zu bestehen, müssen diese Punkte auf dem Dokument vermerkt sein:

- Name des Unternehmens und die jeweilige Rechtsform

- Vollständige Anschrift der Firma

- Bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen die jeweilige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. die persönliche Steuernummer bei umsatzsteuerbefreiten Unternehmen

- Datum der Ausstellung

- Fortlaufende und klar zuzuordnende Rechnungsnummer

- Liefertermin oder Zeitraum der erbrachten Leistung

- Jeweiliger Umsatzsteuersatz oder Grund des Nicht-Erhebens

Die beste und schnellste Lösung ist, für all diese Daten und Angaben direkt eine professionelle Rechnungssoftware zu nutzen. Diese Programme machen es besonders einfach alle gesetzlich vorgeschriebenen Punkte für die Rechnungserstellung einzuhalten. Oftmals bieten diese zusätzlich die Möglichkeit, Kunden zu verwalten oder Artikel zu organisieren.

Rechnungsnummern richtig einsetzen

Der für die Nachvollziehbarkeit der kompletten Buchhaltung wichtigste Punkt ist die jeweilige Rechnungsnummer. Diese muss je Dokument einmalig sein – nur so kann verhindert werden, dass es zu Verwirrungen kommt. Auch lassen sich Rechnungen in der Buchhaltung so klar zuordnen. Es dürfen also keine Nummern doppelt vergeben werden. Der Nummernkreis muss außerdem fortlaufend sein. Unwichtig ist allerdings, ob die Kennung aus Zahlen oder Buchstaben besteht. Auch nicht gesetzlich geregelt ist, ob jedes Jahr ein neuer Turnus angefangen werden muss oder nicht.

Das passende Layout

Rechnungsmuster gibt es im Internet zahlreiche. Wer allerdings nicht auf so eine Vorlage von der Stange zurückgreifen möchte, der hat die Möglichkeit mit beispielsweise dem Rechnungsprogramm von Lexware Office das eigene Rechnungs-Layout vollkommen individuell zu erstellen. Eingefügt werden können das Firmen-Logo und eine digitalisierte Unterschrift. Auch kann das gesamte Dokument passend zum jeweiligen Corporate Design des Unternehmens gestaltet werden. Heutzutage kommen Selbstständige und Gründer kaum mehr um diesen Schritt herum: Dieser Schritt macht eine Marke auch auf den Rechnungsdokumenten klar erkennbar.

Wann verjähren Rechnungen?

Diese Frage ist für Unternehmen oft eine der brennendsten. Die Verjährungsfrist für Rechnungen aller Art liegt in Deutschland bei drei Jahren. Allerdings ist wichtig zu wissen, dass diese Frist nicht ab dem jeweiligen Rechnungsdatum läuft. Sie gilt ab dem Tag der erbrachten Leistung oder Lieferung. Aber Vorsicht: Die Verjährungsfrist beginnt immer am 1. Januar des Folgejahres, in dem der Auftrag erteilt wurde. Ausschlaggebend ist also nicht der Monat, in dem die Leistung erbracht wurde. An diesem Beispiel erklärt, wird das Prozedere klarer:

- Im März 2017 wurde ein Auftrag angenommen.

- Das Erfüllungsdatum für diesen ist der 12. September 2017.

- Die Verjährungsfrist beginnt also per Gesetz am 1. Januar 2018 und endet am 1. Januar 2021.

Aufbewahrungsfristen für Rechnungen

Die Dokumente müssen generell zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Das gilt sowohl für Selbstständige als auch für Kleinunternehmer oder große Firmen. Betroffen sind davon allerdings nicht nur die ausgestellten Rechnungen. Auch alle eingehenden Forderungen, die in die Buchhaltung einfließen, müssen so lange verfügbar bleiben.

Eine falsche Rechnung verschickt?

Eine Forderung in der sich ein Tippfehler oder Zahlendreher eingeschlichen hat, ist zunächst kein Beinbruch. Wenn das vorkommen sollte, dann muss die jeweilige Rechnung im System korrigiert werden. Zudem muss eine Storno-Rechnung angelegt werden. Diese Grundregeln sind dabei zu beachten:

- Storno-Rechnungen sind mit einem Minus zu vermerken.

- Der Rechnungsbetrag muss derselbe sein: Wenn die falsche Summe 100 Euro ist, dann muss die Storno-Rechnung -100 Euro betragen.

- Jede dieser Nachbesserungen bekommt eine eigene Rechnungsnummer.

- Die korrigierte Rechnung erhält ebenfalls eine neue Nummer.

Dadurch müssen zu jeder falsch ausgestellten Forderung dann drei Rechnungen vorhanden sein. Diese werden dann an den betreffenden Kunden verschickt. Außerdem sind sie noch in die Buchhaltung einzupflegen, sodass das Finanzamt die Fehlbuchung nachvollziehen kann.

Überleben im VC-Game 2025

Was Gründer*innen im VC-Game ändern müssen, um nicht ins Abseits zu geraten.

Zurückhaltung aufseiten der Investor*innen und sinkende Bewertungen prägen die aktuelle Finanzierungslandschaft für Start-ups – der Boom der Jahre 2021 und 2022 ist längst vorbei. Gerade jetzt brauchst du als Gründer*in Mut, damit dein Vorhaben nicht an fehlendem Kapital scheitert.

Denn Start-ups stoßen zunehmend auf kritische Kapitalgeber*innen und haben Probleme, Venture Capital (VC) einzusammeln. Ein Blick auf die Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2024 verdeutlicht das: Fast 23 Prozent der europäischen Start-ups verloren an Wert. So hoch war der Anteil an Downrounds zuletzt im Jahr 2014, wie die Datenexpert*innen von PitchBook aufzeigen.

Investor*innen legen ihren Fokus verstärkt auf Profitabilität und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das Wachstumspotenzial ist nicht länger der alles entscheidende Faktor, Due DiligencePrüfungen werden zunehmend anspruchsvoller. Dadurch rücken Kennzahlen wie Vertriebseffizienz und Kund*innenabwanderungsrate (Churn) verstärkt in den Mittelpunkt.

Das deutsche Finanzierungsklima: zu viel Zögern

In Deutschland herrscht aktuell eine auffallende Vorsicht unter Investor*innen. Risikofreudigere Kapitalgeber*innen aus dem Ausland halten sich zurück, was zu einer deutlichen Verlangsamung des Kapitalflusses führt. Nationale Investor*innen und staatliche Förderprogramme konzentrieren sich vornehmlich auf die Frühphasenfinanzierung von Start-ups.

Dadurch entstehen Finanzierungslücken, besonders in den späteren Wachstumsphasen, wie der aktuelle Deutsche Startup Monitor des Bundesverbands Deutsche Startups belegt.

Diese Zurückhaltung erschwert es vielen Start-ups, große Finanzierungsrunden abzuschließen und den Sprung in die nächste Wachstumsstufe zu schaffen. Die gestiegenen Anforderungen an Due-Diligence-Prüfungen und der verstärkte Fokus auf Profitabilität und Nachhaltigkeit verstärken diese Tendenz.

Vor diesem Hintergrund zögern viele Gründer*innen, große Summen an Wagniskapital aufzunehmen. Die Sorge vor einer möglichen Verwässerung der Unternehmensanteile bei niedrigeren Bewertungen und dem damit potenziell einhergehenden Kontrollverlust ist groß. Einige scheuen auch das Risiko, da umfangreiche Finanzierungsrunden mit einer größeren Fallhöhe einhergehen.

Doch trotz dieser Herausforderungen sollten deutsche Gründer*innen den Mut nicht verlieren. Wer eine wirklich bahnbrechende Geschäftsidee hat, die aktuelle Themen wie die Klimakrise oder die Digitalisierung adressiert, hat weiterhin Chancen, Kapital zu sichern. Start-ups sollten den Anspruch haben, das Unternehmen mutig zu skalieren und sich auf größere Finanzierungsrunden einzulassen.

Ein Blick in die USA zeigt, dass es möglich ist: Dort hat die Gründerkultur 2024 ein Comeback großvolumiger Finanzierungsrunden erlebt. Laut Crunchbase News konnten US-Start-ups zirka 240 Megadeals – Finanzierungen über 100 Millionen US-Dollar – erfolgreich abschließen. Dies beweist, dass Investor*innen bereit sind, hohe Summen zu investieren, wenn die Geschäftsidee überzeugt.

Warum mehr Risikokapital für dein Start-up sinnvoll ist

Doch wann solltest du eigentlich darüber nachdenken, Risikokapital für dein Unternehmen zu beschaffen? Entscheidend ist, dass dein Start-up das Potenzial hat, ein exponentielles Wachstum aufzuweisen. Du brauchst ein vielversprechendes Geschäftsmodell und die Bereitschaft, schnell skalieren zu wollen. Dann ist es sinnvoll, die Aufnahme von Risikokapital anzustreben.

Denn grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ein größerer Finanzrahmen eine Reihe von Vorteilen bietet. Zuvorderst ermöglicht Wagniskapital, das Wachstum des eigenen Start-ups signifikant zu beschleunigen und wichtige Marktanteile zu gewinnen. Dadurch kannst du in die Produktentwicklung, das Marketing und den Vertrieb investieren und erhöhst so deine Chancen, in dynamischen Märkten zu bestehen. Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sind hier die entscheidenden Schlagworte.

Durch die gezielte Auswahl von VC-Investor*innen bekommen Start-ups zudem wertvollen Zugang zu Know-how und können die Expertise der Kapitalgeber*innen nutzen. Die neuen Partner*innen bringen nicht nur Kapital, sondern auch wichtige Netzwerke und Erfahrungen aus anderen Investitionen mit.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist dabei auch, dass Gründer*innen von der Reputation eines VC-Unternehmens profitieren können. Stehen namhafte Investor*innen hinter einem Start-up, erhöht das dessen Glaubwürdigkeit und kann die Basis für neue Partnerschaften und weitere Finanzierungsrunden bilden.

So findest du geeignete Investor*innen

Damit sich diese positiven Aspekte voll entfalten können, solltest du genau darauf achten, mit welchen Kapitalgeber*innen du zusammenarbeitest. Branchenerfahrung ist dabei ein wichtiges Kriterium. Investor*innen sollten sich auf deinem Geschäftsfeld auskennen, um strategische Ratschläge geben und relevante Kontakte vermitteln zu können. Darüber hinaus sollte auch die Investmentstrategie der VC-Unternehmen mit den Zielen und Werten des Start-ups übereinstimmen. Gründer*innen sollten darauf achten, dass die Kapitalgeber*innen ihre langfristige Vision unterstützen und eine nachhaltige Kooperation anstreben.

Auf dieser Basis lässt sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partner*innen aufbauen, die dein Business verstehen und den Markt kennen. So lassen sich nachhaltige KPIs festlegen, die nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf langfristige Strategien einzahlen. Dieser Punkt zeigt deutlich: Wer die passenden Investor*innen findet, muss vor großen Finanzierungsrunden nicht zurückschrecken. Richtig eingesetzt bietet Wagniskapital vielmehr die Chance, das eigene Business sinnvoll auszubauen.

Wie du mehr Risikokapital akquirieren kannst

Es lohnt sich also, über VC-Partnerschaften nachzudenken, wenn man überzeugt davon ist und glaubhaft verkaufen kann, dass das eigene Unternehmen exponentiell wachsen kann. Die einleitende Analyse der aktuellen Finanzierungslandschaft in Deutschland zeigt jedoch, dass die Beschaffung von Wagniskapital durchaus knifflig werden kann. Um derzeit erfolgreiche Deals abzuschließen, ist es wichtig, sich mit den veränderten Anforderungen von Investor*innen genauer auseinanderzusetzen. Du solltest vor allem auf folgende Punkte achten, wenn du dich auf eine Finanzierungsrunde vorbereiten willst:

Wertversprechen und Differenzierung

- USP: Kommuniziere klar, was dein Produkt von der Konkurrenz abhebt.

- Marktbedarf: Zeige, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist.

Finanzkennzahlen

- Prognosen: Realistische Modelle für Umsatz, Kosten und Cashflow sind entscheidend.

- Benchmarking: Zahlen sollten sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Proof of Concept

- Pilotprojekte: Belege die Machbarkeit durch Tests und erste Erfolge.

- Markteintrittsstrategie: Zeige einen klaren Expansionsplan in einem großen Markt.

Teamstärke

- Erfahrung: Stelle ein kompetentes Team mit relevanter Expertise vor.

- Führung: Beispiele früherer Erfolge stärken das Vertrauen.

Kund*innengewinnung

- Referenzen: Zeige positive Kund*innenfeedbacks.

- Churn-Management: Erläutere deine Strategie zur Kund*innenbindung.

Risikoanalyse

- Risiken erkennen: Identifiziere mögliche Herausforderungen.

- Pläne: Präsentiere Maßnahmen zur Risikominimierung.

Kapitalverwendung

- Plan: Erläutere die genaue Verwendung des Kapitals.

- Meilensteine: Setze erreichbare Ziele für den Einsatz der Mittel.

Zeit für eine neue Mentalität

Trotz des schwierigen Finanzierungsklimas sollten Gründer*innen selbstbewusst auftreten und sich nicht unter Wert verkaufen. Mutige Schritte in Finanzierungsrunden sind wichtig. Der Schlüssel liegt darin, ein klares Wertversprechen zu vermitteln, solide Finanzkennzahlen und ein starkes Team zu präsentieren sowie eine durchdachte Strategie für Wachstum und Kund*innengewinnung aufzuzeigen. So lassen sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld Investor*innen überzeugen.

Nutze das Wissen und das Netzwerk erfahrener Kapitalgeber*innen, um dein Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten. So hast du die besten Chancen, im Jahr 2025 und darüber hinaus zu bestehen. Dein Ziel sollte es sein, das Unternehmen so groß wie möglich zu machen – auch wenn das bedeutet, Anteile abzugeben.

Der Autor Dr. Jens Schmidt-Sceery ist Partner bei Pava Partners, einer M&A- und Debt Advisory-Beratungen für technologiegetriebene und dynamisch wachsende mittelständische Unternehmen sowie Managing Partner von HPI Seed.

Kühler Kopf bei Finanzierungen

Was ist bei Darlehensverhandlungen mit Banken zu beachten? Muss sich der Gründer zur Schuldmitübernahme verpflichten, wann lässt sich die persönliche Haftung vermeiden? Was ist bei Bürgschaften rechtens, was sittenwidrig?

Darlehensverhandlungen

Bei Bedarf an Fremdkapital sollte der Gründer zunächst prüfen, ob es staatliche Fördermittel oder günstige Existenzgründungskredite gibt. Handelt es sich um eine Kreditaufnahme vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit, ist ein gut durchdachter, überzeugender und mit realistischen Prognosen versehener Businessplan zu erstellen. Vor dem ersten Bankengespräch (bei laufender Geschäftstätigkeit) sind die aktuellen wirtschaftlichen Daten zur Lage des Unternehmens übersichtlich zusammenzustellen. Verhandlungen mit Banken für das eigene Unternehmen sollten am besten mit mehreren Kreditinstituten parallel geführt werden, damit Sie als Gründer die Konditionen vergleichen und sich so für das beste Angebot entscheiden können.

Bei den Konditionen ist nicht nur auf die Höhe des Kreditbetrages zuzüglich Nebenkosten und Gebühren sowie auf die Höhe von Zinsen und Tilgungsanteil in der monatlichen Kreditrate zu achten, sondern auch auf die Laufzeit und auf die Höhe der Bruttogesamtverschuldung. Wichtig ist ferner das Vereinbaren möglichst hoher Sondertilgungsmöglichkeiten, die es dem Unternehmen bei einer guten Entwicklung der Geschäftstätigkeit ermöglichen, den Kredit ganz oder teilweise auch vor dem Ablauf der Darlehenszeit zurückzuzahlen, ohne dass die Bank dafür eine hohe Vorfälligkeitsentschädigung für entgangene Zinsen abrechnen kann.

Banksicherheiten

Typische Sicherheiten, auf denen Banken als Sicherungsübereignung bestehen, sind einzelne Gegenstände wie beispielsweise Betriebsfahrzeuge, sogenannte Sachgesamtheiten wie etwa die Betriebs- und Geschäftsausstattung und das Waren- und Ersatzteillager. Daneben ist auch die Sicherungsabtretung der bestehenden und zukünftigen Forderungen gegen Kunden und sonstige Geschäftspartner, die sogenannte Globalzession, üblich. Bei der Globalzession müssen die abzutretenden Forderungen, die erst zukünftig entstehen, hinreichend bestimmt oder wenigstens bestimmbar sein; die abzutretenden Forderungen müssen deshalb nach Rechtsgrund (z.B. „aus Lieferungen und Leistungen“), Höhe und Schuldner zumindest individualisierbar sein. Die im Rahmen der Globalzession abgetretenen Forderungen werden in einem Forderungsverzeichnis aufgelistet, das jedoch lediglich einen Kontroll-Charakter entfaltet.

Forderungen können jedoch nicht abgetreten werden, wenn die Leistung nur an den ursprünglichen Gläubiger erbracht werden kann, wenn zwischen dem ursprünglichen Gläubiger und dem Schuldner die Abtretung vertraglich ausgeschlossen wurde oder wenn die Forderung unpfändbar ist. Wenn jedoch das der Forderung zugrunde liegende Geschäft für beide Seiten ein Handelsgeschäft ist, gilt § 354a HGB, sodass die Abtretung wirksam bleibt. Die Rechtswirkung der Globalzession tritt mit dem jeweiligen Entstehungszeitpunkt jeder einzelnen Forderung ein. Werden Forderungen beglichen, so werden diese unmittelbar durch eine neu entstandene Forderung ersetzt. Die Sicherungsübereignung und -abtretung erfolgen in der Praxis meist verdeckt, die Vorgänge werden erst bei Zahlungsproblemen des Unternehmens gegenüber den Kunden offen gelegt.

Steuerfreie Gehaltsextras für Mitarbeiter

Incentives in Form von steuerfreien Gehaltsextras für Arbeitnehmer werden immer gefragter. Immerhin entsteht hierdurch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten gibt es dabei aber eigentlich?

Arbeitgeber können ihren eigenen Angestellten Zuwendungen in verschiedenen Lebensbereichen bieten, wobei hier besonders steuerfreie Sachbezüge im Vordergrund stehen. Ein begehrtes Mittel dafür stellen die sogenannten Sachbezugskarten dar. Sie sind für Unternehmer das ideale Mittel, um ihre Mitarbeiter zu belohnen, aber auch zu fördern und in gewisser Weise auch ans Unternehmen zu binden. Eine Sachbezugskarte hat für beide Seiten zahlreiche Vorteile.

Damit können Mitarbeiter motiviert und zugleich für gute Leistungen belohnt werden. Unternehmer genießen den Vorteil, dass mit Sachbezugskarten einzigartige Steuervorteile in Anspruch genommen werden können und somit die Lohnkosten optimiert werden. Als Mitarbeitergeschenk sorgt diese in Form eines steuerfreien Geschenkes für Freude bei den Mitarbeitern, wenn sie sie zu persönlichen Anlässen

eine Aufladung der Sachbezugskarte erhalten. Die Karte kann nämlich gleichzeitig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. 44€ + Sachgeschenk zum Geburtstag). Besitzt der Mitarbeiter bereits eine Karte, muss zu diesem Zweck keine neue Karte ausgestellt werden. Im Gegensatz zu Tankgutscheinen oder anderen Zuwendungen sind sie flexibler einsetzbar.

Zusammengefasst ergeben sich die nachstehenden Vorteile:

- Arbeitgeber können Sachbezüge optimal und flexibel nutzen.

- Lohn- und Lohnnebenkosten werden verringert.

- Die Mitarbeitermotivation wird gesteigert.

- Die Sachbezugskarten lassen sich individuell gestalten und problemlos per Überweisung aufladen.

- Arbeitnehmer können die Karte deutschlandweit einsetzen und somit verschiedenste Verfügungsmöglichkeiten nutzen.

- Die Handhabung ist sehr einfach.

- Sachbezugskarten können auch von den Arbeitnehmern über eine Smartphone-App verwaltet werden.

- Für den Mitarbeiter erhöht sich der Nettolohn.

- Die Karte eignet sich auch zum kontaktlosen Bezahlen.

Das ist seit Corona neu

Seit Ausbruch der Pandemie sind viele Anforderungen an Mitarbeiter erheblich gestiegen. Daher hat die Regierung im April dieses Jahres beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Beihilfen oder auch Sachleistungen bis zu einem Wert von maximal 1.500 Euro als Corona-Prämie gewähren können. Als möglicher Zeitraum für diese Sonderleistungen wurde der 1. März bis 31. Dezember 2020 angesetzt.

Eine Besonderheit dieser Bonuszahlungen liegt darin, dass diese nicht steuerpflichtig sind. Sämtliche Gehaltsextras, die aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation gewährt werden, müssen unabhängig vom vertraglich vereinbarten Weihnachts- und Urlaubsgeld geleistet werden. Denn diese Sonderzahlungen müssen nach wie vor versteuert werden. Außerdem dürfen die steuerfreien Extras nicht dafür verwendet werden, um geleistete Überstunden auszubezahlen. Die steuerfreien Bonuszahlungen dienen derzeit insbesondere dazu, all jene Arbeitnehmer zu belohnen, die in der Corona-Krise Außergewöhnliches leisten. Daher muss darauf geachtet werden, dass zum Beispiel nicht der Lohn gekürzt wird, um stattdessen steuerfreie Sachbezüge in Anspruch zu nehmen. Denn dies ist rechtlich gesehen nicht erlaubt. Um eine Überprüfung jederzeit zu ermöglichen, müssen die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto angeführt werden.

Fazit

Unternehmer haben die Möglichkeit, mit steuerfreien Sachbezügen die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Diesbezügliche Zuwendungen stehen für zahlreiche Lebensbereiche zur Verfügung. Die Sachbezugskarte ist eine Variante, die Vorteile für den Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber mit sich bringt. Insbesondere die Flexibilität dieser Karte wird von beiden Seiten sehr geschätzt. Mitarbeiter werden damit zusätzlich motiviert, was wiederum dem Arbeitgeber zu Gute kommt. Denn motivierte und positiv eingestellte Mitarbeiter sind ein Mehrwert für jedes Unternehmen. Nicht nur in der Corona-Krise ist es sinnvoll, Mitarbeiter mit steuerfreien Gehaltsextras zu belohnen.

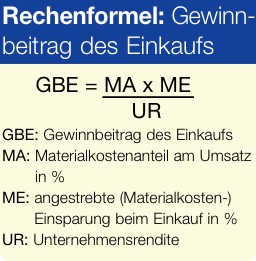

(Ein)sparen mit Strategie