Aktuelle Events

Das 1 x 1 der Kennzahlen

Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Formeln für Gründer

Autor: Sabine HölperDie wichtigsten Firmen-Kennzahlen, über deren Bedeutung Sie Bescheid wissen sollten.

Das Ermitteln von Kennzahlen ist dröge und am Ende kommt ein Wert heraus, mit dem man doch nichts anfangen kann? Weit gefehlt. Die Zahlen zeigen auf einen Blick, wie das Unternehmen dasteht. StartingUp erklärt, wie die wichtigsten Kennzahlen berechnet werden und wie man sie interpretiert.

Eine einzelne Zahl sagt noch gar nichts. Oder was bitte fangen Sie mit der Erkenntnis an, dass Ihr Eigenkapital 20.000 Euro beträgt, Ihr Umsatz pro Jahr 100.000 Euro? Das kann viel sein oder wenig – je nachdem. Bei einem Gesamtkapital von 60.000 Euro sind 20.000 Euro Eigenmittel eine Menge. Ist das Gesamtkapital zehnmal so hoch, sind 20.000 Euro Eigenkapital ziemlich bescheiden. Und ob ein Gründer mit einem Umsatz in Höhe von 100.000 Euro zufrieden sein kann, lässt sich erst dann beantworten, wenn man die Kosten subtrahiert. Zahlen müssen also mit anderen ins Verhältnis gesetzt werden, also beispielsweise Eigen- zu Gesamtkapital oder Umsatz zu Gewinn, um Aussagen über den Zustand des Unternehmens treffen zu können. Und genau das sollte jeder Jungunternehmer tun.

Liquidität 1. Grades:

(Barmittel : kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 = Wert in %

Bereits im Businessplan machen sich die Zahlen gut, die Banken verlangen sie ebenfalls. Vor allem aber aus Eigeninteresse sollte der Gründer ab und zu den Taschenrechner bemühen. Denn wer die wichtigsten Kennzahlen laufend überprüft, weiß, wie das Unternehmen dasteht – und kann gegebenenfalls gegensteuern. Ergo: Kennzahlen sind ein Frühwarnsystem, leicht zu berechnen und eindeutig interpretierbar. Die wichtigsten sind hier im Überblick zu sehen:

Der Liquiditätsgrad

Liquidität ist für jedes Unternehmen überlebenswichtig. Denn sobald es nicht mehr liquide ist, droht die Zahlungsunfähigkeit – und schließlich sogar die Insolvenz. Ein Unternehmer sollte daher laufend überprüfen, ob ausreichend liquide Mittel vorhanden sind. Dabei helfen die oben genannten Kennzahlen. Sie sagen aus, bis zu welchem Grad das Unternehmen seine kurzfristigen Schulden zahlen kann.

Liquidität 2. Grades:

{(Barmittel + Forderungen) : kurzfristige Verbindlichkeiten} x 100 = Wert in %

Als ideal gilt ein Liquiditätsgrad (2. Grades) von 1,0 bzw. 100 Prozent. Bei diesem Wert ist das Unternehmen in der Lage, alle kurzfristigen Schulden zu bezahlen. Bei größeren Abweichungen sollte man unbedingt gegensteuern. Bei einer Abweichung nach unten ist die Zuführung weiterer Mittel angebracht; bei einer Abweichung nach oben sollte Geld investiert oder angelegt werden.

Liquidität 3. Grades:

{(Barmittel + Forderungen + Vorräte) : kurzfristige Verbindlichkeiten} x 100 = Wert in %

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Bye-bye Pendelordner: Wie KI-gestütztes Accounting Start-ups die Runway rettet

Digitales Accounting ist 2026 mehr als nur papierloses Büro. Wir analysieren, wie KI-Tools Start-ups Zeit und Geld sparen, erklären die verschärfte E-Rechnungs-Pflicht und warnen vor den Fallen bei Haftung, Dokumentation und Datenschutz.

Von der lästigen Pflicht zur strategischen Waffe: Die Buchhaltung in Start-ups wandelt sich radikal. Wer heute noch Belege sortiert, verliert wertvolle Zeit im Wettbewerb. Doch der Wechsel auf KI-gestütztes Accounting – digitale Buchhaltung / steht für papierlose Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von Finanzdaten mittels Software und Cloud-Systemen – birgt neben enormen Chancen auch rechtliche Fallstricke, die Gründer*innen kennen müssen.

In der frühen Phase eines Start-ups ist Zeit knapper als Kapital. Im Jahr 2026 ist KI-gestütztes Accounting kein Trend mehr, sondern das Standard-Betriebssystem für Gründer*innen. Doch wer sich blind auf Algorithmen verlässt, riskiert mehr als nur eine falsche Bilanz.

Vom digitalen Archiv zum denkenden System

KI-gestützte Systeme gehen heute weit über das bloße Speichern von PDFs hinaus:

- Kontextuelles Verstehen: OCR-Systeme ordnen Rechnungen automatisch korrekt zu und erkennen den Unterschied zwischen SaaS-Lizenzen und Bewirtung.

- Echtzeit-Matching: Bankbewegungen werden in Sekunden mit offenen Posten abgeglichen. Der Blick auf den Cashflow ist tagesaktuell.

- Proaktive Warnsysteme: Algorithmen erkennen Anomalien im Cashflow, bevor diese kritisch werden.

Die relevantesten Player 2026 im Check

- Lexware Office & sevDesk: Ideal für Einzelgründer*innen und kleine Teams. Starke E-Rechnungs-Schnittstellen.

- BuchhaltungsButler: Fokus auf maximale Automatisierung für belegintensive Firmen durch lernende KI.

- Moss & Pleo: Kombination aus Firmenkarten und Accounting. Ideal für wachsende Teams.

Der Datenschutz- & KI-Check: Wo „denkt“ die KI?

Ein kritischer Blick hinter die Kulissen zeigt: Für Start-ups ist der Serverstandort eine strategische Entscheidung.

- Die „Sicherheits-Fraktion“ (DE/EU): Anbieter wie Lexware Office, sevDesk oder BuchhaltungsButler garantieren DSGVO-Konformität durch Hosting in Europa.

- EU AI Act & Transparenz: Seit Februar 2026 müssen KI-Systeme transparenter sein. Achte darauf, dass dein Anbieter die Konformität mit dem EU AI Act bestätigt und keine "Hochrisiko"-Einstufung (z.B. für Kreditwürdigkeitsprüfung) ohne entsprechende Dokumentation vorliegt.

Die Schattenseiten: Wo Gründer*innen ins Risiko gehen

- Die Haftungsfalle: Die Verantwortung liegt allein beim Geschäftsführer (§ 43 GmbHG). Ein blindes Vertrauen auf KI-Vorschläge („Automation Bias“) schützt nicht vor Sanktionen. Eine dokumentierte Plausibilitätsprüfung bleibt Pflicht.

- Der „Papier-Tiger“ mit Biss: Das Finanzamt verlangt zwingend eine Verfahrensdokumentation. Fehlt diese, gilt die Buchführung als formell mangelhaft – der Prüfer darf dann den Gewinn schätzen (Hinzuschätzung), selbst wenn die Steuerzahlung inhaltlich korrekt war.

- Das XML-Original: Bei E-Rechnungen ist der strukturierte XML-Datensatz das rechtliche Original, nicht das PDF. Wer das XML löscht und nur das PDF speichert, verliert den Vorsteuerabzug. Das XML muss revisionssicher archiviert werden.

Infokasten: Die E-Rechnungs-Pflicht 2026 – Wer muss was tun?

- Empfangspflicht (Gilt für JEDES Unternehmen): Auch Solo-Gründer*innen, UGs und Kleinunternehmer*innen müssen seit Januar 2025 XML-basierte Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) technisch empfangen und im Original-Datensatz archivieren.

- Versandpflicht: Start-ups mit > 800.000 € Vorjahresumsatz (2026) müssen ab Januar 2027 digital versenden. Kleinere Unternehmen haben eine Gnadenfrist bis Ende 2027.

- Bonus-Fact 2026: Dank des Bürokratieentlastungsgesetzes IV wurde die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege (Rechnungen, Quittungen) von 10 auf 8 Jahre verkürzt. Achtung: Bücher, Abschlüsse und die Verfahrensdokumentation müssen weiterhin 10 Jahre bleiben!

Checkliste (Stand: Februar 2026)

- E-Rechnung: Archiviert mein Tool das XML-Original (nicht nur das Sicht-PDF)?

- Verfahrensdokumentation: Liegt diese schriftlich vor (Schutz vor Hinzuschätzung)?

- KI-Konformität: Bestätigt der Anbieter schriftlich die Einhaltung des EU AI Acts?

- Datenschutz: Erfolgt die KI-Verarbeitung (Inference) auf EU-Servern?

- Kontroll-Log: Gibt es einen Prozess für stichprobenartige Kontrollen der KI-Ergebnisse?

- Export-Check: Ist der DATEV-Schnittstellen-Check für den/die Steuerberater*in erfolgt?

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

Fundraising 3.0

Wie das Web3 eine transparente, offene und gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung ermöglicht und damit die Grenzen traditioneller Finanzmärkte sprengt.

Immer weniger Start-ups erhalten Zugang zu traditioneller VC-Finanzierung. Stattdessen stolpern Gründer*innen und Innovator*innen über Hürden, die nicht in der Qualität ihrer Idee liegen, sondern in der Struktur des Systems. Klassisches VC gibt es oft nur für jene, die bestimmte Netzwerke mitbringen oder den richtigen Zeitpunkt treffen.

Genau hier setzt Web3 an – als Bewegung, die Fundraising neu denkt: Statt Kontrolle für wenige, rückt die Community in den Mittelpunkt. Fundraising 3.0 steht für eine transparente, offene und gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung, die die Grenzen traditioneller Finanzmärkte sprengt.

Von Beethoven bis Blockchain – eine alte Idee neu belebt

Dass Projekte durch ihre Unterstützer*innen wachsen, ist kein Konzept des digitalen Zeitalters. Schon im 18. Jahrhundert suchte Ludwig van Beethoven Wege, seine Kompositionen unabhängig zu veröffentlichen – und erhielt dabei Hilfe seiner Zuhörenden, die den Druck seiner Werke vorfinanzierten. Jahrhunderte später, in den 1990er-Jahren, sammelte die britische Rockband Marillion Geld für ihre Tour durch die USA – lange bevor der Begriff Crowdfunding überhaupt existierte.

Heute, im Kontext von Web3, erfährt diese Idee eine technologische Evolution. Während Plattformen wie Kickstarter oder GoFundMe den Gedanken des gemeinschaftlichen Beitrags populär machten, geht Web3 weit darüber hinaus: Es ersetzt Mittelsmänner durch automatisierte Protokolle und verschiebt den Einfluss von dem/der Kapitalgebenden hin zur Community.

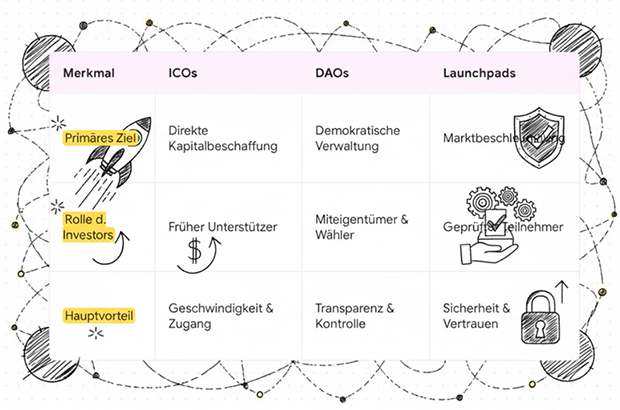

Die drei Säulen des neuen Fundraisings

Im Zentrum des Web3-Fundraisings stehen drei Modelle, die sich über Jahre etabliert und zur tragenden Struktur eines neuen Finanzökosystems entwickelt haben.

1. Initial Coin Offerings (ICOs)

ICOs markieren den Anfang der modernen, digitalen Kapitalaufnahme. Junge Kryptoprojekte verkaufen eigene Token – digitale Einheiten ihres Ökosystems – direkt an Investor*innen. Dadurch entfällt der Umweg über Venture-Capital-Fonds oder Angel-Investor*innen. Statt Anteile an einem Unternehmen erwerben Unterstützende Token, die ihnen Zugang, Stimmrechte oder spätere Wertsteigerungen sichern können. Viele große Namen dieser Branche – etwa Ethereum oder Ripple – starteten genau auf diese Weise.

Die Attraktivität dieser Idee liegt in der Unmittelbarkeit: Wer früh teilnimmt, profitiert im Erfolgsfall stark, während Gründer*innen schneller Kapital und auch Feedback erhalten.

2. Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

DAOs gehen über die reine Finanzierung hinaus. Sie sind eine Organisationsform, die vollständig gemeinschaftsbasiert funktioniert. Tokenhalter stimmen über Entwicklung, Ausgaben und strategische Entscheidungen ab. Damit entsteht nicht nur ein neues Governance-Modell, sondern eine demokratisierte Unternehmensstruktur: Gemeinschaft wird Miteigentum. An die Stelle zentraler Kontrolle tritt Transparenz. So werden etwa Betrugsrisiken reduziert, da Entscheidungsprozesse für alle sichtbar und überprüfbar sind. DAOs schaffen neue Formen von Verantwortung – nicht durch Hierarchie, sondern durch Partizipation.

3. LaunchpadsLaunchpads bilden die Brücke zwischen Idee und Markt. Betreiber*innen – meist etablierte Kryptobörsen – bieten Start-ups eine Plattform, um ihren Tokenverkauf zu organisieren. Neben technischer Infrastruktur und rechtlicher Sicherheit gibt es oft Marketinghilfe, Due-Diligence-Prüfungen und einen Community-Zugang. Launchpads dienen damit nicht nur der Kapitalbeschaffung, sondern fungieren als Accelerator, der Projekte auf ihre Marktfähigkeit vorbereitet. Für Investor*innen wiederum bieten sie strukturierte Auswahlverfahren und Transparenz, die Vertrauen schaffen

Wie junge Start-ups ihre Liquidität mit smarten Kreditkarten-Workflows stabil halten

Wie Selbständige ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Für junge Start-ups ist Liquidität das zentrale Kapital – sie entscheidet darüber, ob ein Unternehmen wachsen, auf Chancen reagieren oder unvorhergesehene Herausforderungen meistern kann. Doch gerade in den frühen Phasen fehlt oft die nötige Transparenz über Ausgaben, Zahlungen und finanzielle Verpflichtungen. Unübersichtliche Prozesse und manuelle Abrechnungen binden nicht nur Zeit, sondern bergen auch Risiken für den Geschäftsbetrieb.

Smarte Kreditkarten-Workflows bieten eine einfache und gleichzeitig effektive Lösung. Sie ermöglichen Start-ups, alle Ausgaben zentral zu erfassen, Limits individuell zu steuern und Auswertungen automatisiert zu generieren. Auf diese Weise behalten Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, ohne sich in komplizierten Buchhaltungsprozessen zu verlieren.

In diesem Artikel zeigen wir, wie Start-ups ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Die Herausforderung: Liquiditätsmanagement in jungen Unternehmen

Viele junge Start-ups stehen vor der gleichen Grundproblematik: begrenzte finanzielle Ressourcen treffen auf komplexe Ausgabenstrukturen. Hohe Fixkosten, verzögerte Zahlungen von Kunden oder unerwartete Investitionen können die Liquidität schnell belasten. Ohne klar strukturierte Prozesse fehlt Gründerinnen und Gründern oft die Übersicht, welche Mittel tatsächlich verfügbar sind und welche Verpflichtungen bald fällig werden.

Typische Stolperfallen zeigen sich vor allem in den Bereichen Reisekosten, Büromaterial, Software-Abonnements und Marketingausgaben. Werden diese Ausgaben nicht zentral erfasst oder kontrolliert, entstehen schnell Fehler in der Abrechnung, doppelte Zahlungen oder verspätete Buchungen, die Liquiditätsengpässe verschärfen.

Die Lösung liegt in strukturierten Workflows, die Ausgaben transparent machen, Freigaben vereinfachen und Abrechnungen automatisieren. So behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über Cashflow, Zahlungsziele und Kostenstellen – und können Entscheidungen auf fundierter Basis treffen.

Smarte Kreditkarten als zentraler Hebel

Eine zentrale Lösung für die typischen Liquiditätsprobleme junger Start-ups sind smarte Firmenkreditkarten. Sie bieten nicht nur eine einfache Möglichkeit, alle Ausgaben zentral zu erfassen, sondern erleichtern auch die Kontrolle über Budgets und Zahlungsprozesse. Mit individuell einstellbaren Limits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, automatisierten Benachrichtigungen bei ungewöhnlichen Ausgaben und Echtzeit-Reporting wird der Finanzalltag deutlich transparenter.

Durch die Nutzung von Firmenkreditkarten können Start-ups Zeit sparen, Fehler vermeiden und die Liquidität aktiv steuern. Alle Transaktionen lassen sich in Echtzeit überwachen, kategorisieren und für die Buchhaltung exportieren. Dies reduziert nicht nur administrative Belastungen, sondern ermöglicht auch eine bessere Planung von Investitionen und operativen Ausgaben.

Zudem bieten moderne Kreditkartenlösungen oft digitale Schnittstellen zu Buchhaltungs- und Controlling-Tools, wodurch der Workflow vollständig automatisiert werden kann. Start-ups gewinnen so mehr strategische Freiheit, um sich auf Wachstum und Innovation zu konzentrieren, statt auf manuelle Finanzprozesse.

Praxisbeispiel: Integration von Kreditkarten-Workflows im Start-up-Alltag

Um die Vorteile smarter Kreditkarten zu veranschaulichen, betrachten wir ein Start-up, das in der Technologiebranche tätig ist. In den ersten Monaten kämpfte das Unternehmen mit unübersichtlichen Ausgaben: Reisekostenabrechnungen verzögerten sich, Marketingausgaben liefen aus dem Ruder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten private Karten, was die Buchhaltung erheblich belastete.

Durch die Einführung eines strukturierten Kreditkarten-Workflows konnte das Start-up alle Zahlungen zentral bündeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten individuelle Karten mit festgelegten Limits, wodurch Ausgaben in Echtzeit erfasst und kategorisiert wurden. Genehmigungsprozesse wurden digitalisiert, und die Buchhaltung konnte direkt auf konsolidierte Reports zugreifen. Dies führte zu einer deutlich besseren Übersicht über den Cashflow und erleichterte die Finanzplanung für die kommenden Quartale.

Darüber hinaus nutzte das Unternehmen Informationen und Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz – Finanzierung von Start-ups, um passende Finanzierungsinstrumente zu identifizieren und die Liquidität langfristig zu sichern. Die Kombination aus smarten Kreditkarten und gezielter Nutzung von Förderressourcen verschaffte dem Start-up mehr Handlungsspielraum und reduzierte finanzielle Risiken erheblich.

Tipps für die optimale Nutzung von Firmenkreditkarten

Damit Start-ups die Vorteile smarter Kreditkarten voll ausschöpfen, sollten einige Praxisregeln beachtet werden:

- Individuelle Limits vergeben: Legen Sie für jeden Mitarbeiter und jede Miterabeiterin ein passendes Ausgabelimit fest. Das verhindert Überziehungen und sorgt für Budgetkontrolle.

- Automatisierte Buchhaltung nutzen: Moderne Kartenlösungen bieten Schnittstellen zu Buchhaltungs-Tools. So lassen sich Ausgaben automatisch kategorisieren und Reports generieren.

- Regelmäßige Kontrolle der Ausgaben: Auch mit digitalen Tools sollten die Transaktionen wöchentlich geprüft werden. Das hilft, Fehler oder unübliche Zahlungen frühzeitig zu erkennen.

- Integration in interne Prozesse: Verknüpfen Sie die Kreditkarten mit Freigabeprozessen, Genehmigungen und Controlling-Tools. So werden alle Ausgaben transparenter und nachvollziehbarer.

- Schulung des Teams: Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Karten richtig nutzen und sich der Regeln bewusst sind. Transparenz und klare Richtlinien minimieren Fehlbuchungen und Missverständnisse.

Durch die konsequente Umsetzung dieser Tipps behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, reduzieren administrative Belastungen und verbessern die Planungssicherheit für Wachstum und Investitionen.

Fazit & Ausblick

Smarte Kreditkarten-Workflows sind für junge Start-ups ein entscheidender Hebel, um die Liquidität zu stabilisieren und interne Abläufe effizient zu gestalten. Sie ermöglichen kontrollierte Ausgaben, transparente Prozesse und automatisierte Reports, wodurch Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über den Cashflow behalten.

Die Kombination aus digitalisierten Kreditkartenprozessen und gezielter Nutzung von Förder- und Finanzierungsinformationen verschafft Start-ups strategische Flexibilität. So können Ressourcen gezielt für Wachstum, Innovation und Marktchancen eingesetzt werden, ohne dass die Liquidität unnötig belastet wird.

Mit dem fortschreitenden Ausbau digitaler Finanzlösungen wird es für Start-ups künftig noch einfacher, Zahlungen zu optimieren, Risiken zu minimieren und operative Entscheidungen auf fundierter Basis zu treffen. Wer diese Tools frühzeitig integriert, legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg und finanzielles Wachstum.

Blockchain-Technologie und Fundraising

Wie GmbH-Token das Fundraising für Start-ups vereinfachen.

Bitcoin und die Blockchain – Begriffe, die man heute alltäglich bei einem Spaziergang aufschnappen kann. Geht es um Token, gibt es bereits deutlich weniger Personen, die erklären können, worum es geht. Und bei ICOs zucken die meisten vermutlich nur noch mit den Schultern. Und doch sind es Token, die heute ermöglichen, dass man so einfach wie nie in Start-ups investieren kann. Und es waren ICOs, die uns gezeigt haben, dass die Zukunft des Fundraising auf der Blockchain basieren muss.

Warum das so ist, was die Handelbarkeit damit zu tun hat und wie Start-ups heute kontinuierlich Fundraising können – ganz ohne Notar –, erkläre ich dir im Folgenden. Bevor wir jedoch über das Hier und Jetzt reden können, bedarf es einer kleinen Geschichtsstunde, die uns zurück in das Jahr 2017 führt. Es ist die Blütezeit der ICOs. Aber was ist das eigentlich genau – ein ICO?

ICO – Blütezeit und Niedergang

ICO steht für „Initial Coin Offering“, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie „initiales Coin-Angebot“. Also der Zeitpunkt, zu dem ein Coin das erste Mal käuflich erworben werden kann – der Coin steht dabei für einen Token, also eine eigene Währung, die auf einer Blockchain basiert. Am besten kann man einen ICO mit einem Börsengang vergleichen – nur, dass der Börsengang eben auf der Blockchain stattfindet und die Investoren statt Aktien eben Token erwerben. Was viele damals noch nicht verstanden hatten: Die bei ICOs angebotenen Token waren fast ausschließlich Utility-Token, also Token, die nur einen Gutschein repräsentierten – keinerlei Stimmrechte, keinerlei Anteile an Gewinnen oder Exit-Erlösen. Die Ökonomie solcher Token basierte letztlich nur auf Angebot und Nachfrage. Ihr einziger wirklicher Nutzen wurde von den Blockchain-Start-ups bestimmt, die sie ausgegeben hatten.

Trotzdem sammelten Hunderte Blockchain-Projekte über ICOs insgesamt mehrere Milliarden US-Dollar ein. Telegram, der Messenger, erhielt etwa 1,7 Milliarden Dollar von Blockchain-Investoren. Andere Projekte wie etwa der Brave-Browser sammelten Multi-Millionen-Beträge in wenigen Sekunden ein! Teilweise hatten diese Start-ups nicht mehr vorzuweisen als ein Whitepaper – also einen Plan, wie ihr Produkt denn eines Tages aussehen soll. Dass so etwas langfristig nicht gut gehen konnte, ist klar. Ende 2018 war die ICO-Blase geplatzt. Die meisten Start-ups gibt es heute nicht mehr, die meisten Token sind völlig wertlos. Und selbst die Token der Projekte, die ein erfolgreiches Produkt gelauncht haben, liegen preislich oft weit unter den Preisen von 2017/2018. Der Niedergang der ICOs schadete damals dem Ansehen der Blockchain-Technologie in der Gesellschaft nachhaltig – verständlicherweise, schließlich verloren zahlreiche Investoren und Anleger ihr Geld. Es kristallisierte sich aber auch heraus, dass keine Technologie so gut für Fundraising geeignet war wie die Blockchain. Denn über die Blockchain konnte jeder von jedem Winkel der Welt aus in wenigen Sekunden mit dabei sein – auch mit kleinen Beträgen.

Das Beste aus zwei Welten kombiniert

Ganz anders funktioniert Fundraising heute in der traditionellen Welt. Start-up-Gründende arbeiten wochenlang schlaflos daran, eine Runde zu closen. Das bedeutet übersetzt: Investoren zu finden, sich mit allen gleichzeitig über die Bedingungen des Investments zu einigen und einen Termin zu finden, an dem alle beim Notar sein können (vorausgesetzt, es geht um Gesellschaftsanteile). Der Notartermin wiederum kostet meist einige tausend Euro; dazu kommen die Anwaltskosten zur Erstellung der Verträge. Anders als bei ICOs erhalten die Investoren aber auch keine Utility-Token, sondern echte Anteile, die sie am Erfolg des Start-ups beteiligen und ihnen Stimm- und Informationsrechte einräumen.

Die zwei Welten scheinen unterschiedlicher nicht sein zu können. Ich kenne sie als einer der ersten Mitarbeiter von Ethereum, Seriengründer und Business Angel von allen möglichen Blickwinkeln aus. Und doch kann man sie kombinieren. Genau das haben wir mit der Tokenize.it-Plattform geschafft – mit einer juristischen und einer technischen Innovation. Die technische Innovation habt ihr bereits kennengelernt: Sie ist ein Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und den jedes Unternehmen auf der Plattform beim Fundraising an Investoren ausgibt. Anders als bei ICOs repräsentieren diese Token aber nicht nur einen Gutschein, sondern die juristische Innovation: ein spezielles Genussrecht.

Genussrechte als Möglichkeit zur Investition

Genussrechte stellen – genau wie Wandeldarlehen oder Gesellschaftsanteile – eine Möglichkeit dar, in Start-ups bzw. Unternehmen zu investieren. Anders als Gesellschaftsanteile sind sie relativ frei gestaltbar in ihren Konditionen. Sie beinhalten dabei zwangsweise keinerlei Stimmrechte, denn die Investoren werden durch sie nur Teil des wirtschaftlichen Cap Tables, nicht aber des Handelsregisters, in das jeder Investor, der Gesellschaftsanteile (und damit Stimmrechte) hält, durch einen Notar eingetragen werden muss.

Wir haben nun mit Tokenize.it ein Genussrecht gemeinsam mit der Anwaltskanzlei CMS so entwickelt, dass es Investoren wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichstellt. Wann immer also die Halter von Gesellschaftsanteilen profitieren (etwa durch einen Exit oder Dividendenzahlungen), profitieren auch die Genussrechts-Investoren. Dass Letztere keine Stimmrechte haben, klingt zunächst nach einem Nachteil, hat aber auch zwei wesentliche Vorteile für beide Seiten.

Denn dadurch müssen Genussrechts-Investoren keine Gesellschaftervereinbarungen unterschreiben (dies ist öfter notwendig, als man zunächst annehmen würde) – Startup und Investor haben dadurch deutlich weniger bürokratischen Aufwand. Meist hätten Familie, Freunde oder Business Angels sowieso nicht genug Anteile, um Entscheidungen signifikant zu beeinflussen. Außerdem bleibt das Startup so interessant für spätere Investments durch Venture-Capital-Fonds, denen es meist wichtig ist, dass so wenige Personen wie möglich im Handelsregistereintrag des Start-ups als Gesellschafter eingetragen sind (der Grund hierfür liegt im erhöhten Aufwand, der mit mehr stimmberechtigten Investoren ansteigt).

Ein weiterer – und der wesentliche – Vorteil: Für eine Investition über Genussrechte wird kein Notar benötigt, und das Start-up kann unsere Vertragsvorlagen nutzen und Anwaltsgebühren sparen. Das Ergebnis ist „kontinuierliches“ Fundraising. Denn die Gründerinnen und Gründer können nun jederzeit Investoren closen (auch mit kleinen Beträgen): auf Events, über Friends & Family oder einfach Webseitenbesucher über den Invest-Now-Button, der ebenfalls von uns bei Tokenize.it bereitgestellt wird. Fundraising lässt sich so endlich wirklich mit Sales vergleichen: Es wird komplett digital und ist kein einzelnes Event mehr im Jahr!

Der Autor Christoph Jentzsch ist achtfacher Vater, Serial Entrepreneur und Business Angel. Er gilt als einer der ersten Mitarbeiter der heute zweitgrößten Blockchain, Ethereum, und führte 2016 die zum damaligen Zeitpunkt weltweit größte Crowdinvesting-Kampagne durch (TheDAO).

Die 7 häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen

Wer seine Belege selbst sortiert, aber nicht weiß, wie Einfuhrumsatzsteuer, Reisekosten oder GWG korrekt gehandhabt werden, riskiert mehr als ein Stirnrunzeln vom Finanzamt. Diese teuren Fallen gilt es zu meiden.

Das bisschen Belege schaffe ich schon selbst. Ein Satz, den viele Selbständige mit Stolz sagen, der sie Jahr für Jahr aber tausende Euro kosten kann. Wer sich allein durch den steuerlichen Dschungel kämpft, dabei aber die Feinheiten der Buchhaltung missachtet, riskiert nicht nur Nachzahlungen, sondern auch Strafen. Die Praxis zeigt: Nicht die großen Betrugsfälle gehen besonders häufig ins Geld, sondern vor allem die kleinen, alltäglichen Fehler.

Daher gut zu wissen: Die sieben häufigsten Buchhaltungsfehler von Selbständigen und was sie kosten können.

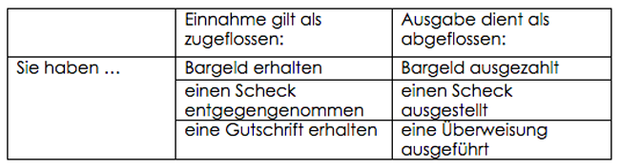

1. Buchhaltungsfehler: Wenn Bargeld zur Falle wird

Kleine Betriebe, wie Cafés, Friseursalons oder Marktstände, arbeiten noch oft mit Bargeld. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, wird schnell zur steuerlichen Problemzone. Die ordnungsgemäße Kassenführung ist Pflicht. Das heißt, jeder Umsatz muss einzeln, nachvollziehbar und unveränderbar aufgezeichnet werden. Fehlt die technische Ausstattung, muss das Kassenbuch "von Hand" geführt werden. Vom Finanzamt wird dies allerdings besonders kritisch beäugt.

Noch gravierender sind Fehler im Umgang mit Aushilfen: Barzahlungen ohne Vertrag, fehlende Anmeldung bei der Minijob-Zentrale oder keine Erfassung der Personalien sind keine Kavaliersdelikte. Im Fall einer Prüfung droht nicht nur die Nachzahlung von Lohnnebenkosten, sondern auch ein Bußgeld wegen Schwarzarbeit. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Imbissbetreiber bezahlte seine Aushilfe in bar ohne vertraglichen Rahmen. Die Folge sind Nachforderungen von Sozialabgaben, ein Bußgeld sowie der Verdacht auf Scheinselbständigkeit. Der finanzielle Schaden lag bei über 3.000 Euro.

2. Buchhaltungsfehler: Auslandsbestellungen: unscheinbar, aber teuer

Viele Selbständige bestellen Produkte online, beispielsweise über Plattformen wie Temu, Amazon Marketplace oder direkt bei chinesischen Händlern. Auf den ersten Blick wirken die Bestellungen banal, die Rechnung wird einfach abgeheftet, der Betrag als Betriebsausgabe verbucht, fertig. Doch was viele nicht wissen: Werden Waren aus Drittländern eingeführt, muss Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Wird sie weder abgeführt noch korrekt gebucht, wird es teuer.

Hinzu kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren bei innergemeinschaftlichen Leistungen, etwa bei Software-Abos oder digitalen Tools aus dem EU-Ausland. Ohne korrekte Buchung kann das Finanzamt die Vorsteuerabzüge verweigern. Eine Designerin, die ihre Drucksachen aus China bezog, überblickte die Einfuhrvorschriften nicht und hatte über mehrere Jahre keine Einfuhrumsatzsteuer deklariert. Das kostete 1.800 Euro Nachzahlung plus Korrekturaufwand.

3. Buchhaltungsfehler: Immobilien und Fahrzeuge falsch verbucht

Firmenwagen oder das heimische Arbeitszimmer sind typische Betriebsmittel, aber steuerlich heikel. Ob ein Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet werden darf, hängt von der Nutzung ab. Wer ein Fahrzeug sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, muss dies mit einem Fahrtenbuch oder durch Anwendung der 1-%-Regelung belegen. Ohne Dokumentation wird geschätzt – meist zum Nachteil des Unternehmers.

Noch komplexer wird es bei Immobilien. Ein Arbeitszimmer im eigenen Haus lässt sich nur absetzen, wenn es ausschließlich betrieblich genutzt wird und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einem späteren Verkauf der Immobilie kann dieser Raum zudem steuerpflichtig werden. Eine Heilpraktikerin, die ihr Arbeitszimmer in der Steuererklärung geltend gemacht hatte, musste beim Verkauf ihres Hauses einen anteiligen Verkaufsgewinn versteuern – über 7.000 Euro Steuernachzahlung.

4. Buchhaltungsfehler: Dienstreisen: Absetzbar nur mit Belegen

Geschäftsreisen gehören für viele Selbständige wieder zum Alltag. Doch was steuerlich als Dienstreise anerkannt wird, ist streng geregelt. Notwendig sind genaue Angaben zum Reisezweck, Datum, Ziel, Teilnehmer sowie die Aufbewahrung aller Belege. Hotelrechnungen müssen auf die Firmenadresse ausgestellt sein, private Anteile an der Reise (z.B. ein verlängertes Wochenende) müssen klar getrennt werden.

Ein IT-Berater fuhr für einen Kundentermin nach Hamburg. Die Hotelrechnung war privat gebucht, der Termin nicht nachweisbar. Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Verlust: 420 Euro plus zusätzliche Prüfung weiterer Reisen. Es wird daher empfohlen, jede Reise wie ein kleines Projekt mit Checkliste und Nachweisen zu dokumentieren.

5. Buchhaltungsfehler: GWG oder Investition? Der Unterschied macht's

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) dürfen bis zu einem Nettowert von 800 Euro sofort abgeschrieben werden. Alles darüber muss über mehrere Jahre verteilt werden. Was viele nicht wissen: Auch zusammengehörige Güter können steuerlich als "ein Ganzes" gelten. Drei Möbelstücke, die ein Büro einrichten, gelten nicht als Einzelgegenstände.

Ein Fotograf kaufte Tisch, Stuhl und Schrank bei IKEA für je 300 Euro und verbuchte sie als einzelne GWG. Bei der Prüfung wurden sie als Gesamteinheit gewertet, damit lag der Wert über der Grenze. Die Sofortabschreibung wurde gestrichen, eine lineare Abschreibung über 5 Jahre angeordnet. Daraus folgte im Jahr der Anschaffung ein steuerlicher Verlust von über 600 Euro.

6. Buchhaltungsfehler: Gutscheine und Sonderregeln richtig handhaben

Gutscheine sind im Berufsalltag beliebt – als Kundengeschenke, Mitarbeiteranreize oder als Teil von Werbeaktionen. Doch steuerlich sind sie kompliziert. Unterschieden wird zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Beim Einzweck-Gutschein entsteht die Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf des Gutscheins, beim Mehrzweck-Gutschein erst bei der Einlösung. Wer das verwechselt, gerät in Erklärungsnot.

Ein Coach verschenkte einen 100-Euro-Gutschein für eine lokale Wellnesspraxis an eine Kundin. Verbucht wurde er als Werbeausgabe ohne Umsatzsteuer. Tatsächlich handelte es sich um einen Einzweck-Gutschein, der umsatzsteuerpflichtig ist. Folge: Nachzahlung inklusive Zinsen. Noch sensibler ist das Thema bei Mitarbeitenden: Überschreitungen der 50-Euro-Grenze oder unvollständige Dokumentationen machen aus einer steuerfreien Sachzuwendung schnell einen steuerpflichtigen Vorteil.

7. Buchhaltungsfehler: "Ich hab's gegoogelt" reicht nicht

Gründende gelten als pragmatisch und technikaffin. Viele vertrauen auf KI-Tools, YouTube oder ChatGPT, um steuerliche Fragen selbst zu beantworten. Doch so hilfreich diese Hilfsmittel auch sind, sie ersetzen keine steuerliche Ausbildung oder individuelle Beratung. Besonders tückisch ist, dass manche Informationen in der Theorie zwar stimmen, aber für den Einzelfall nicht anwendbar sind.

Ein Start-up-Gründer machte seine Buchhaltung eigenhändig mit Unterstützung von KI. Fehler bei der Umsatzsteuervoranmeldung, falsche Rechnungsstellungen und unvollständige Buchungen führten zu einer Nachzahlung von über 4.800 Euro. Hinzu kamen Honorare für die nachträgliche Korrektur durch einen Steuerberater. Es empfiehlt sich deshalb: Weiterbildung statt Wikipedia. Wer in steuerlichen Fragen sicher agieren will, braucht fundiertes Wissen.

Die Autorin Antje Faaß ist Steuerexpertin bei TeleTax. Die TeleTax GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter für Online-Fortbildungen im Steuerwesen.

Die Mischung schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups

Wie Start-ups ihre Risikokapital-Finanzierungen mit öffentlichen Fördermitteln strategisch ergänzen können, erfahren wir im Doppel-Interview mit Dr. Philipp Nägelein, Mitgründer von Zebra Embassy, und Dr. Sophie Ahrens-Gruber, Investorin und Principal bei ACTON Capital.

Laut dem aktuellen Deutschen Startup Monitor nutzten zuletzt 48,8 Prozent der Start-ups staatliche Fördermittel, während nur 18,9 Prozent auf Venture Capital zurückgriffen. Welche Bedeutung haben öffentliche Fördermittel damit für Innovation und Wachstum in der Start-up-Szene?

Philipp Nägelein: Isoliert betrachtet ergeben diese Datenpunkte noch keinen klaren Trend. Was wir aber verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Tech-Start-ups und Scale-ups einen Finanzierungsmix nutzen. Neben Venture Capital, Venture Debt und operativem Cashflow werden öffentliche Fördermittel zunehmend als weiterer Finanzierungsbaustein nachgefragt. Diese Mittel ermöglichen Innovationen, die sonst möglicherweise nicht umgesetzt würden. Dennoch sollten ergänzend private Investitionen gestärkt werden, um nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu fördern.

Warum tut sich Deutschland mit der Finanzierung durch Risikokapital so schwer?

Sophie Ahrens-Gruber: 2023 gab es einen Rückgang von etwa 30 Prozent bei Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland. Das kann man kritisch sehen – oder als natürliche Korrektur nach dem Bewertungsboom der Niedrigzinsperiode. Seit 2020 ist der Sektor dennoch um 20 Prozent gewachsen. Die Fundamentaldaten zeigen folglich, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Der Hauptpunkt ist, dass die großen nationalen Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Pensionskassen, im Gegensatz zu anderen Ländern nicht in diese Assetklasse investieren können. Daher ist die Abhängigkeit bei großen Finanzierungsrunden von internationalem Wachstumskapital höher. In den letzten Jahren sind diese Investitionen rückläufig. Das erschwert die Finanzierung großer Kapitalbedarfe mit Risikokapital.

Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital?

Philipp Nägelein: Die Mischung aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups. Fördergelder senken das Innovationsrisiko, erleichtern den Start und ziehen private Investitionen an, die wiederum schnelleres Wachstum und Internationalisierung ermöglichen. Eine enge Verzahnung beider Finanzierungsformen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Ökosystems nachhaltig.

Sophie Ahrens-Gruber: Wie erfolgreich die Mischung aus privaten und öffentlichen Fördermitteln ist, zeigt das Beispiel der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Diese Behörde hat zahlreiche bahnbrechende Technologien gefördert, darunter Internetprotokolle, GPS und selbstfahrende Autos. In den USA investiert die Regierung durch Fördermaßnahmen etwa 0,5 Prozent des BIP, während die Venture-Capital-Industrie 0,7 Prozent ausmacht. Diese Partnerschaft hat eine riesige Industrie hervorgebracht – Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Amazon sind heute die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Fehler machen Start-ups bei der Fördermittelbeschaffung – und wie können sie diese vermeiden?

Philipp Nägelein: Der gravierendste Fehler ist, öffentliche Fördermittel isoliert und nachrangig zu behandeln. Das kostet bares Geld. Darum: Jedes Start-up braucht eine Public-Funding-Strategie. Alle Finanzierungsbausteine sollten strategisch kombiniert werden, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weiterhin darf die Compliance nicht unterschätzt werden. Wer mit Steuergeldern gefördert wird, muss Rechenschaft ablegen. Hier stößt das agile 80/20-Prinzip vieler Start-ups an seine Grenzen. Gerade bei komplexen Förderstrukturen kann professionelle Unterstützung entscheidend sein.

Was muss sich ändern, damit Start-ups bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten?

Philipp Nägelein: Mehr „Financial Literacy“ außerhalb der bekannten Start-up-Zentren ist dringend notwendig. Viele Gründerteams wählen die falsche Finanzierungsform oder verpassen Chancen, weil ihnen das Wissen über öffentliche und private Kapitalquellen fehlt. Hier braucht es mehr Aufklärung und gezielte Beratung.

Sophie Ahrens-Gruber: Deutschland muss mehr Anreize für institutionelle Investoren schaffen, in Venture Capital zu investieren. Der VC-Anteil am BIP liegt in Deutschland nur bei 0,047 Prozent – etwa 31 Prozent unter dem französischen Niveau und sogar über 50 Prozent unter dem britischen Anteil. In den USA ist der Anteil fünfzehn Mal höher (0,72 Prozent im Jahr 2019). Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.

Frau Dr. Ahrens-Gruber, Herr Dr. Nägelein – danke für die Insights

10 Wege, wie sich Start-ups Kapital sichern

Von Bootstrapping bis Bankkredit und Business Angel – welche Finanzierungsstrategie passt zu deinem Unternehmen?

Jedes erfolgreiche Start-up beginnt mit einer Idee. Doch zwischen der ersten Skizze auf einer Serviette und einem tragfähigen Geschäftsmodell liegt eine oft unterschätzte Hürde: die Finanzierung. Viele Gründerinnen und Gründer stehen früher oder später vor der gleichen Frage: Wie kann ich mein Start-up solide finanzieren, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder Monate auf eine Bankentscheidung zu warten?

Das Fundament der Finanzierung: ein überzeugendes Geschäftsmodell

Ob Bankkredit oder Beteiligungskapital – Kapitalgeber*innen wollen Risiken minimieren. Banken orientieren sich an Vergangenheitswerten, Investor*innen an Zukunftsperspektiven. In beiden Fällen gilt: Ohne belastbares Geschäftsmodell mit klarem Marktansatz, durchdachter Finanzplanung und realistischem Wachstumsszenario bleibt das Nein nicht aus. Stehen diese Voraussetzungen, sind dieses Optionen bei der Start-up-Finanzierung grundlegend zu erwägen:

10 Finanzierungswege für Start-ups

Bootstrapping & Family & Friends

Hierbei nutzen Gründerinnen und Gründer eigene Mittel oder finanzielle Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld. Diese Variante bietet maximale Kontrolle und Stärkung des Eigenkapitals. Gleichzeitig birgt sie das Risiko persönlicher Konflikte, wenn klare vertragliche Regelungen fehlen oder Erwartungen auseinandergehen.

Gründungszuschüsse & öffentliche Fördermittel

Förderprogramme wie der Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Innovationszuschüsse von Bund und Ländern bieten Startkapital ohne Rückzahlungspflicht. Sie sind besonders attraktiv für die Vorbereitungs- und Markteintrittsphase, erfordern aber umfassende Anträge, Nachweise und Geduld bei der Bewilligung.

Crowdfunding

Ideal für Geschäftsmodelle mit Konsumentennähe und einer klaren, emotionalen Botschaft. Erfolgreiches Crowdfunding bietet nicht nur Kapital, sondern auch Sichtbarkeit und Community-Aufbau. Der Nachteil: Hoher Aufwand für Kampagnengestaltung, Marketing und Gegenleistungen sowie das Risiko des öffentlichen Scheiterns.

Mikrokredite

Diese Kredite zwischen 10.000 und 25.000 EUR sind eine gute Lösung für erste Investitionen in Ausstattung oder Warenlager. Sie haben niedrigere Anforderungen an Sicherheiten als Bankkredite, aber auch höhere Zinsen. Für den Aufbau einer Bonität und als Übergangslösung können sie sinnvoll sein.

Bankkredit

Ein klassischer Weg zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Maschinen oder Marketingmaßnahmen. Voraussetzung ist meist eine gute Bonität und Sicherheiten – beides fehlt vielen Start-ups. Lösung: Es gibt Anbieter wie smartaxxess, die Start-ups mit einer 100 Prozent Ausfallbürgschaft für Bankkredite bis 250.000 EUR unterstützen, was den Zugang zu Bankfinanzierungen deutlich erleichtert.

Förderkredite (z.B. KfW)

Förderdarlehen bieten besonders günstige Konditionen und lange Laufzeiten, sind aber meist nur über die Hausbank erhältlich. Die Antragswege sind komplex, dafür gibt es oft Tilgungszuschüsse. Wichtig ist eine solide Vorbereitung mit Finanzplan, Marktanalyse und klarer Investitionsplanung.

Bürgschaftsbanken

Bürgschaftsbanken der Bundesländer bieten Bürgschaften für Unternehmen, die keinen ausreichenden Sicherheiten für Bankkredite vorweisen können. Die Zusage der Bank bleibt aber Voraussetzung, und der Prozess ist formal und zeitlich aufwendig. Kombinierbar mit Förderkrediten.

Kreditplattformen

Digitale Anbieter wie Fincompare, YouLend oder Iwoca haben schnelle Prozesse und oft geringere Einstiegshürden. Sie sind für Start-ups attraktiv, die kurzfristig Kapital benötigen, müssen aber mit höheren Zinsen und intensiver Datenfreigabe rechnen.

Business Angels & Private Equity

Business Angels bringen Kapital, Know-how und wertvolle Kontakte ein. Besonders in der Frühphase sind sie wertvolle Partner*innen. Allerdings bedeutet das auch: Mitspracherechte, strategische Einflussnahme und der Verlust von Anteilen. Ein starker Pitch und ein stimmiges Teamprofil sind Pflicht.

Venture Capital (VC)

VC eignet sich für skalierbare, wachstumsstarke Modelle mit großem Marktpotenzial. Der Zugang ist kompetitiv, der Druck hoch. VCs denken in Renditen, nicht in Missionen. Wer diesen Weg geht, sollte professionell vorbereitet sein – und seine Unternehmensziele klar definieren.

Die richtige Finanzierungsstrategie finden

Vor der Entscheidung für eine Finanzierungsform sollten Gründerinnen und Gründer folgende Fragen beantworten:

- Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

- Welche Sicherheiten können gestellt werden?

- Wie schnell wird das Kapital benötigt?

- Wie hoch ist der Aufwand für die Antragstellung oder Investorensuche?

Fazit

Eine durchdachte Finanzierung ist der entscheidende Schritt von der Idee zum skalierbaren Unternehmen. Wer strategisch plant und sich professionell aufstellt, verschafft sich nicht nur Zugang zu Kapital, sondern legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.

Die Autorin Ruth Schöllhammer ist Co-Founderin und CMO von smartaxxess. Zudem unterstützt sie als Vorständin des Deutschen Gründerverbands Start-ups und junge Unternehmen auf dem Weg zu fundierter Finanzierung und nachhaltigem Wachstum.

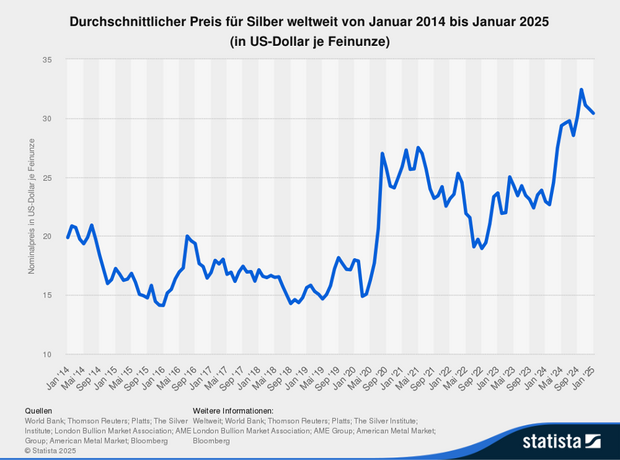

Wird Silber das neue Gold? Die unterschätzte Investmentchance

Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Silber als Anlageform. Was macht Silber so besonders? Könnte es tatsächlich Gold als favorisierte Anlageform ablösen?

Silber galt lange als der kleine Bruder von Gold – eine wertvolle Ressource, aber nicht mit dem gleichen Prestige versehen. Doch in den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet. Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Silber als Anlageform. Der Markt verändert sich, und mit ihm die Chancen für Anleger. Während Gold traditionell als Absicherung gegen wirtschaftliche Krisen und Inflation betrachtet wird, rückt Silber immer stärker als Alternative in den Fokus.

Auch institutionelle Investoren zeigen wachsendes Interesse an dem Edelmetall. Die Nachfrage steigt, getrieben durch technologische Entwicklungen, Nachhaltigkeitsaspekte und die veränderte Finanzmarktlandschaft. Was macht Silber so besonders? Könnte es tatsächlich Gold als favorisierte Anlageform ablösen?

Warum Silber? Die wichtigsten Argumente

Während Gold traditionell als sichere Anlage in Krisenzeiten gilt, bietet Silber einige entscheidende Vorteile:

- Industrienachfrage: Silber wird in der Elektronik, Medizintechnik und Solarindustrie verwendet. Besonders der Ausbau erneuerbarer Energien verstärkt die Nachfrage.

- Knappheit: Die Silbervorräte schrumpfen schneller als die von Gold. Der industrielle Verbrauch übersteigt die Neuförderung zunehmend.

- Wertsteigerungspotenzial: Silber ist historisch unterbewertet im Vergleich zu Gold. Viele Experten sehen hier noch erhebliches Aufholpotenzial.

- Erschwinglichkeit: Der Einstieg in Silber ist für Kleinanleger leichter möglich als bei Gold, da es deutlich günstiger pro Unze ist.

Diese Faktoren machen Silber zu einem interessanten Investment und gelten auch als eine strategische Ergänzung für jedes Portfolio. Während Gold oft nur als Vermögensspeicher betrachtet wird, hat Silber einen realwirtschaftlichen Nutzen, was es langfristig stabiler machen könnte.

Silber als Inflationsschutz?

In Zeiten hoher Inflation suchen Investoren nach stabilen Werten. Während Gold hier traditionell als sichere Anlage gilt, hat auch Silber ähnliche Eigenschaften. Historisch gesehen hat Silber in Inflationszeiten oft eine starke Performance gezeigt. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit könnte Silber also ein wertvoller Bestandteil eines gut diversifizierten Portfolios sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Volatilität. Silber neigt dazu, stärkere Kursschwankungen als Gold zu zeigen. Dies kann einerseits, als Risiko betrachtet werden, bietet andererseits aber auch Chancen für dynamische Investoren. In Phasen hoher Inflation oder wirtschaftlicher Unsicherheiten haben Edelmetalle in der Vergangenheit oft eine stabilisierende Rolle im Portfolio gespielt – und Silber könnte hier eine noch größere Rolle übernehmen.

Silber vs. Gold: Was ist die bessere Wahl?

Beide Edelmetalle haben ihre Daseinsberechtigung. Während Gold vor allem als Wertspeicher dient, bietet Silber zusätzlich industriellen Nutzen. Wer von steigender Nachfrage profitieren möchte, könnte in Silber eine interessante Alternative finden.

Ein weiterer Vorteil von Silber ist seine höhere Volatilität, die kurzfristig hohe Gewinne ermöglichen kann – natürlich verbunden mit einem höheren Risiko. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Silberpreis durch die Industrienachfrage stärker beeinflusst, wird als der Goldpreis. Während Gold oft als reines Kriseninvestment dient, kann Silber von wirtschaftlichen Aufschwüngen profitieren.

Lagerung: Ein wichtiger Faktor für Edelmetall-Investments

Beim Investieren in Edelmetalle stellt sich schnell die Frage der sicheren Lagerung. Während Gold oft in Tresoren oder Bankschließfächern aufbewahrt wird, benötigt Silber aufgrund seines höheren Volumens mehr Platz. Physische Silberbestände nehmen erheblich mehr Raum ein als Gold in gleicher Wertmenge, was die Lagerung erschwert und teurer machen kann. Zudem sind viele Schließfächer und Tresoranlagen auf Gold spezialisiert und weniger auf größere Mengen Silber ausgelegt.

Ein weiteres Thema ist die Sicherheit. Während Silber in privaten Tresoren gelagert werden kann, besteht das Risiko von Diebstahl, insbesondere bei großen Mengen. Auch die Versicherungskosten sind nicht zu unterschätzen. Wer größere Silbermengen hält, sollte sich daher über professionelle Lagerstätten wie beim Goldkontor Hamburg informieren, die speziell für Edelmetalle ausgelegt sind.

Silber als nachhaltige Investition

Neben den finanziellen Aspekten gewinnt auch die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle bei Investmententscheidungen. Silber wird zunehmend als kritisches Material für die Energiewende angesehen. Es spielt eine wesentliche Rolle in der Produktion von Solarpanels, Batterien und anderen umweltfreundlichen Technologien. Während Gold hauptsächlich gehortet wird, hat Silber also einen klaren praktischen Nutzen, der langfristig für eine stabile Nachfrage sorgen könnte.

Gleichzeitig gibt es Herausforderungen in der Gewinnung. Der Silberbergbau kann umweltschädlich sein, weshalb nachhaltige Fördermethoden und Recyclingprogramme an Bedeutung gewinnen. Investoren, die auf ökologische Kriterien achten, sollten sich über die Herkunft ihres Silbers informieren und gegebenenfalls in recyceltes oder nachhaltig gefördertes Silber investieren.

Silber als unterschätzte Investmentchance

Ob Silber das neue Gold wird, bleibt abzuwarten. Doch die Argumente sprechen für sich: Eine steigende Industrienachfrage, begrenzte Ressourcen und ein vergleichsweise niedriger Preis machen Silber zu einer attraktiven Anlagealternative. Wer sein Portfolio diversifizieren und von den langfristigen Potenzialen profitieren möchte, sollte Silber auf dem Radar haben.

Finanzierungsfallen erkennen und vermeiden

Die sieben größten Finanzfallen, die schnell wachsende Start-ups 2026 auf jeden Fall auf dem Plan haben sollten.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Das zeigt sich unter anderem eindrucksvoll an der steigenden Zahl von Insolvenzen. Sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen geraten zunehmend in finanzielle Schieflagen. Obwohl die Inflation voraussichtlich sinken wird, ist für 2026 noch keine wirkliche Verbesserung zu erwarten.

Umso entscheidender ist es, dass sich Start-ups wappnen – auch wenn sie aktuell noch keine Anzeichen für eine Krise sehen. Denn gerade Start-ups, die in den letzten Jahren schnelle Erfolge feierten, haben es oftmals versäumt, ein stabiles Finanzfundament zu legen. Sie machten Fehler, die sich jetzt rächen und ihr Unternehmen plötzlich vor massive Herausforderungen stellen könnten. Umso wichtiger ist, die häufigsten Finanzfallen zu kennen und zu vermeiden, die Start-ups teuer zu stehen kommen können.

1. Nicht umsatzrelevante Kostenstruktur

Egal ob bei der Findung von Themenideen oder der Erstellung ganzer Texte, mit dem richtigen Briefing kann KI ein richtiger Gamechanger sein: Start-ups stehen oft unter hohem Druck, ihre Strukturen möglichst rasch auszubauen, um mit dem Wachstum Schritt halten zu können. Das kann dazu führen, dass Ausgaben getätigt werden, bevor diese tatsächlich notwendig sind oder das Unternehmen ausreichend Umsätze generiert, um sie leicht zu bezahlen.

Sie stecken beispielsweise Geld in schicke Büros, teure Software oder stellen Personal in Bereichen wie HR und Administration ein – alles Extras, die nicht zum Umsatz beitragen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt darin, die richtigen Prioritäten zu setzen: Gerade in den ersten Jahren müssen Gründer*innen sicherstellen, dass jeder Euro in die Bereiche investiert wird, die tatsächlich zum Umsatzwachstum beitragen.

2. Fehlende Kostenstellenstruktur

Ohne eine Kostenstellenstruktur verlieren Start-ups den detaillierten Überblick über ihre Ausgaben und Gewinne. Anstatt die einzelnen Geschäftsbereiche, Projekte oder Produkte im Detail zu analysieren, um zu wissen, welche Produkte oder Dienstleistungen profitabel sind, wird oft nur das Gesamtbild betrachtet.

Die fehlende Transparenz über die Profitabilität einzelner Geschäftsbereiche führt dazu, dass unrentable Projekte weiter finanziert werden. Währenddessen erhalten die profitablen Bereiche nicht die Aufmerksamkeit oder Ressourcen, die sie benötigen. Eine detaillierte und sinnvolle Kostenstellenstruktur hilft Gründer*innen, besser zu verstehen, welche Bereiche profitabel sind und welche nicht. Dadurch wissen sie auch, wo investiert oder gespart werden sollte.

3. Unkontrollierte Kosten

Ein weiteres typisches Problem schnell wachsender Start-ups ist der fehlende Überblick über die eigenen Ausgaben. In ihrer dynamischen Wachstumsphase verlieren Start-ups häufig den Überblick über ihre Ausgaben, da die Geschäftstätigkeiten und die damit verbundenen Kosten schnell variieren oder sich ausweiten. Dies kann zu finanziellen Engpässen am Monatsende und langfristig zu ernsten finanziellen Schwierigkeiten führen.

Gründer*innen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Kosten im Griff zu behalten. Auch hier hilft eine gute Kostenstellenstruktur. Zudem trägt eine regelmäßige Ausgabenanalyse dazu bei, unangenehme Überraschungen zu vermeiden, die Kontrolle zu behalten und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

4. Liquiditätsengpässe

Liquidität ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Doch gerade schnell wachsende Unternehmen unterschätzen oft die Bedeutung einer sorgfältigen Liquiditätsplanung. Sie konzentrieren sich stark auf Wachstum und Umsatzsteigerungen, ohne darauf zu achten, ob genügend liquide Mittel vorhanden sind, um laufende Kosten zu decken. Dies führt nicht selten zu Liquiditätsengpässen. Dadurch hat ein Start-up kurzfristig nicht genügend Mittel zur Verfügung, um seine Verbindlichkeiten wie Gehälter, Lieferant*innenrechnungen oder Mieten zu bezahlen.

Selbst Start-ups, die auf den ersten Blick erfolgreich sind und stark wachsen, können von Liquiditätsengpässen betroffen sein: Beispielsweise, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht, oder Kund*innen eine zu lange Zahlungsfrist eingeräumt wird. Daraus entstehende Liquiditätsengpässe können das Tagesgeschäft stören, Geschäftsmöglichkeiten behindern und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen. Mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung, effektiven Tools zum Cashflow-Management und einem gut organisierten Forderungsmanagement lassen sich solche Engpässe verhindern.

5. Investitionen ohne klare Grenzen

Investitionen sind in einem Start-up unumgänglich. Jedoch investieren Gründer*innen von schnell wachsenden Start-ups häufig weiter in Projekte, obwohl diese nicht rentabel sind. Sei es die emotionale Bindung oder die Hoffnung, dass sich bereits getätigte Investitionen noch lohnen: Es führt dazu, dass wertvolle Ressourcen in wenig erfolgversprechende Projekte fließen, anstatt strategisch besser eingesetzt zu werden.

Beispiel: Eine Agentur möchte eine App unbedingt selbst entwickeln und investiert über die Zeit deutlich mehr als geplant, obwohl es sinnvoller wäre, das Vorhaben abzubrechen. So fließen immer mehr wertvolle Ressourcen in ein aussichtsloses Projekt, anstatt in ein rentables Projekt investiert zu werden. Die Sunk Costs steigen immer weiter.

Um nicht in diese Finanzfalle zu tappen, ist es wichtig, klare Strategien und Prozesse zu implementieren, die das Start-up vor irrationalen Entscheidungen schützen. Dazu gehören regelmäßige Projektbewertungen und klare Investitionsbudgets mit Abbruchkriterien.

6. Unrealistisches Budget

Viele Start-ups setzen sich hohe Umsatzziele, ohne zu wissen, welche Investitionen und Ressourcen dafür tatsächlich notwendig sind. Die fehlende Ausarbeitung eines fundierten Budgets kann zu einer Fehleinschätzung der Unternehmenssituation führen und das Wachstum gefährden.

Ein realistisches Budget, das den aktuellen Stand des Unternehmens und die erforderlichen Maßnahmen für Wachstum abbildet, ist unerlässlich. Um ein solches Budget zu erstellen, brauchen Gründer*innen eine detaillierte Finanzplanung und ein klares Verständnis der finanziellen Grundlagen.

Die fertige Budgetplanung ist ein wichtiges Tool zur Unternehmenssteuerung: Es geht nicht darum, am Anfang des Jahres einmal ein Budget zu erstellen, sondern dieses über das Jahr hinweg immer wieder für Analysen heranzuziehen und anzupassen. Wichtig dabei ist, dass die Anpassung des Budgets kein Rückschlag ist. Vielmehr wird so sichergestellt, dass das Start-up auf Veränderungen reagiert und rechtzeitig Änderungen vornehmen kann.

7. Das Schönreden von Margen

Die letzte Finanzfalle ist die Selbsttäuschung von Gründer*innen hinsichtlich der eigenen Margen. Gerade wenn es um Herzensprojekte oder -produkte geht, neigen sie dazu, die tatsächlichen Kosten zu ignorieren oder zu beschönigen.

Dafür schmälern sie wesentliche Kostenfaktoren, die den tatsächlichen Gewinn schmälern würden. Beispielsweise werden zusätzliche Nebenkosten wie Reise- oder Bewirtungskosten sowie die eigene Arbeitszeit der Gründer*innen in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt. Das Ergebnis ist die verzerrte Sicht auf die Rentabilität der Projekte.

Eine realistische und umfassende Kostenkalkulation, ehrliche Selbstreflexion und regelmäßige Margenüberprüfungen sind essenziell, um diese Verzerrung zu vermeiden und langfristig erfolgreich zu sein.

Die Autorin Rebecca Troch ist Finanzexpertin und Virtual CFO. 2018 gründete sie Counting the Apples Consulting und hilft seitdem Unternehmer*innen, ihre Zahlen endlich zu verstehen und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Überleben im VC-Game 2025

Was Gründer*innen im VC-Game ändern müssen, um nicht ins Abseits zu geraten.

Zurückhaltung aufseiten der Investor*innen und sinkende Bewertungen prägen die aktuelle Finanzierungslandschaft für Start-ups – der Boom der Jahre 2021 und 2022 ist längst vorbei. Gerade jetzt brauchst du als Gründer*in Mut, damit dein Vorhaben nicht an fehlendem Kapital scheitert.

Denn Start-ups stoßen zunehmend auf kritische Kapitalgeber*innen und haben Probleme, Venture Capital (VC) einzusammeln. Ein Blick auf die Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2024 verdeutlicht das: Fast 23 Prozent der europäischen Start-ups verloren an Wert. So hoch war der Anteil an Downrounds zuletzt im Jahr 2014, wie die Datenexpert*innen von PitchBook aufzeigen.

Investor*innen legen ihren Fokus verstärkt auf Profitabilität und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das Wachstumspotenzial ist nicht länger der alles entscheidende Faktor, Due DiligencePrüfungen werden zunehmend anspruchsvoller. Dadurch rücken Kennzahlen wie Vertriebseffizienz und Kund*innenabwanderungsrate (Churn) verstärkt in den Mittelpunkt.

Das deutsche Finanzierungsklima: zu viel Zögern

In Deutschland herrscht aktuell eine auffallende Vorsicht unter Investor*innen. Risikofreudigere Kapitalgeber*innen aus dem Ausland halten sich zurück, was zu einer deutlichen Verlangsamung des Kapitalflusses führt. Nationale Investor*innen und staatliche Förderprogramme konzentrieren sich vornehmlich auf die Frühphasenfinanzierung von Start-ups.

Dadurch entstehen Finanzierungslücken, besonders in den späteren Wachstumsphasen, wie der aktuelle Deutsche Startup Monitor des Bundesverbands Deutsche Startups belegt.

Diese Zurückhaltung erschwert es vielen Start-ups, große Finanzierungsrunden abzuschließen und den Sprung in die nächste Wachstumsstufe zu schaffen. Die gestiegenen Anforderungen an Due-Diligence-Prüfungen und der verstärkte Fokus auf Profitabilität und Nachhaltigkeit verstärken diese Tendenz.

Vor diesem Hintergrund zögern viele Gründer*innen, große Summen an Wagniskapital aufzunehmen. Die Sorge vor einer möglichen Verwässerung der Unternehmensanteile bei niedrigeren Bewertungen und dem damit potenziell einhergehenden Kontrollverlust ist groß. Einige scheuen auch das Risiko, da umfangreiche Finanzierungsrunden mit einer größeren Fallhöhe einhergehen.

Doch trotz dieser Herausforderungen sollten deutsche Gründer*innen den Mut nicht verlieren. Wer eine wirklich bahnbrechende Geschäftsidee hat, die aktuelle Themen wie die Klimakrise oder die Digitalisierung adressiert, hat weiterhin Chancen, Kapital zu sichern. Start-ups sollten den Anspruch haben, das Unternehmen mutig zu skalieren und sich auf größere Finanzierungsrunden einzulassen.

Ein Blick in die USA zeigt, dass es möglich ist: Dort hat die Gründerkultur 2024 ein Comeback großvolumiger Finanzierungsrunden erlebt. Laut Crunchbase News konnten US-Start-ups zirka 240 Megadeals – Finanzierungen über 100 Millionen US-Dollar – erfolgreich abschließen. Dies beweist, dass Investor*innen bereit sind, hohe Summen zu investieren, wenn die Geschäftsidee überzeugt.

Warum mehr Risikokapital für dein Start-up sinnvoll ist

Doch wann solltest du eigentlich darüber nachdenken, Risikokapital für dein Unternehmen zu beschaffen? Entscheidend ist, dass dein Start-up das Potenzial hat, ein exponentielles Wachstum aufzuweisen. Du brauchst ein vielversprechendes Geschäftsmodell und die Bereitschaft, schnell skalieren zu wollen. Dann ist es sinnvoll, die Aufnahme von Risikokapital anzustreben.

Denn grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ein größerer Finanzrahmen eine Reihe von Vorteilen bietet. Zuvorderst ermöglicht Wagniskapital, das Wachstum des eigenen Start-ups signifikant zu beschleunigen und wichtige Marktanteile zu gewinnen. Dadurch kannst du in die Produktentwicklung, das Marketing und den Vertrieb investieren und erhöhst so deine Chancen, in dynamischen Märkten zu bestehen. Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sind hier die entscheidenden Schlagworte.

Durch die gezielte Auswahl von VC-Investor*innen bekommen Start-ups zudem wertvollen Zugang zu Know-how und können die Expertise der Kapitalgeber*innen nutzen. Die neuen Partner*innen bringen nicht nur Kapital, sondern auch wichtige Netzwerke und Erfahrungen aus anderen Investitionen mit.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist dabei auch, dass Gründer*innen von der Reputation eines VC-Unternehmens profitieren können. Stehen namhafte Investor*innen hinter einem Start-up, erhöht das dessen Glaubwürdigkeit und kann die Basis für neue Partnerschaften und weitere Finanzierungsrunden bilden.

So findest du geeignete Investor*innen

Damit sich diese positiven Aspekte voll entfalten können, solltest du genau darauf achten, mit welchen Kapitalgeber*innen du zusammenarbeitest. Branchenerfahrung ist dabei ein wichtiges Kriterium. Investor*innen sollten sich auf deinem Geschäftsfeld auskennen, um strategische Ratschläge geben und relevante Kontakte vermitteln zu können. Darüber hinaus sollte auch die Investmentstrategie der VC-Unternehmen mit den Zielen und Werten des Start-ups übereinstimmen. Gründer*innen sollten darauf achten, dass die Kapitalgeber*innen ihre langfristige Vision unterstützen und eine nachhaltige Kooperation anstreben.

Auf dieser Basis lässt sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partner*innen aufbauen, die dein Business verstehen und den Markt kennen. So lassen sich nachhaltige KPIs festlegen, die nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf langfristige Strategien einzahlen. Dieser Punkt zeigt deutlich: Wer die passenden Investor*innen findet, muss vor großen Finanzierungsrunden nicht zurückschrecken. Richtig eingesetzt bietet Wagniskapital vielmehr die Chance, das eigene Business sinnvoll auszubauen.

Wie du mehr Risikokapital akquirieren kannst

Es lohnt sich also, über VC-Partnerschaften nachzudenken, wenn man überzeugt davon ist und glaubhaft verkaufen kann, dass das eigene Unternehmen exponentiell wachsen kann. Die einleitende Analyse der aktuellen Finanzierungslandschaft in Deutschland zeigt jedoch, dass die Beschaffung von Wagniskapital durchaus knifflig werden kann. Um derzeit erfolgreiche Deals abzuschließen, ist es wichtig, sich mit den veränderten Anforderungen von Investor*innen genauer auseinanderzusetzen. Du solltest vor allem auf folgende Punkte achten, wenn du dich auf eine Finanzierungsrunde vorbereiten willst:

Wertversprechen und Differenzierung

- USP: Kommuniziere klar, was dein Produkt von der Konkurrenz abhebt.

- Marktbedarf: Zeige, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist.

Finanzkennzahlen

- Prognosen: Realistische Modelle für Umsatz, Kosten und Cashflow sind entscheidend.

- Benchmarking: Zahlen sollten sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Proof of Concept

- Pilotprojekte: Belege die Machbarkeit durch Tests und erste Erfolge.

- Markteintrittsstrategie: Zeige einen klaren Expansionsplan in einem großen Markt.

Teamstärke

- Erfahrung: Stelle ein kompetentes Team mit relevanter Expertise vor.

- Führung: Beispiele früherer Erfolge stärken das Vertrauen.

Kund*innengewinnung

- Referenzen: Zeige positive Kund*innenfeedbacks.

- Churn-Management: Erläutere deine Strategie zur Kund*innenbindung.

Risikoanalyse

- Risiken erkennen: Identifiziere mögliche Herausforderungen.

- Pläne: Präsentiere Maßnahmen zur Risikominimierung.

Kapitalverwendung

- Plan: Erläutere die genaue Verwendung des Kapitals.

- Meilensteine: Setze erreichbare Ziele für den Einsatz der Mittel.

Zeit für eine neue Mentalität

Trotz des schwierigen Finanzierungsklimas sollten Gründer*innen selbstbewusst auftreten und sich nicht unter Wert verkaufen. Mutige Schritte in Finanzierungsrunden sind wichtig. Der Schlüssel liegt darin, ein klares Wertversprechen zu vermitteln, solide Finanzkennzahlen und ein starkes Team zu präsentieren sowie eine durchdachte Strategie für Wachstum und Kund*innengewinnung aufzuzeigen. So lassen sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld Investor*innen überzeugen.

Nutze das Wissen und das Netzwerk erfahrener Kapitalgeber*innen, um dein Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten. So hast du die besten Chancen, im Jahr 2025 und darüber hinaus zu bestehen. Dein Ziel sollte es sein, das Unternehmen so groß wie möglich zu machen – auch wenn das bedeutet, Anteile abzugeben.

Der Autor Dr. Jens Schmidt-Sceery ist Partner bei Pava Partners, einer M&A- und Debt Advisory-Beratungen für technologiegetriebene und dynamisch wachsende mittelständische Unternehmen sowie Managing Partner von HPI Seed.

Steuerfreie Gehaltsextras für Mitarbeiter

Incentives in Form von steuerfreien Gehaltsextras für Arbeitnehmer werden immer gefragter. Immerhin entsteht hierdurch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Welche Möglichkeiten gibt es dabei aber eigentlich?

Arbeitgeber können ihren eigenen Angestellten Zuwendungen in verschiedenen Lebensbereichen bieten, wobei hier besonders steuerfreie Sachbezüge im Vordergrund stehen. Ein begehrtes Mittel dafür stellen die sogenannten Sachbezugskarten dar. Sie sind für Unternehmer das ideale Mittel, um ihre Mitarbeiter zu belohnen, aber auch zu fördern und in gewisser Weise auch ans Unternehmen zu binden. Eine Sachbezugskarte hat für beide Seiten zahlreiche Vorteile.

Damit können Mitarbeiter motiviert und zugleich für gute Leistungen belohnt werden. Unternehmer genießen den Vorteil, dass mit Sachbezugskarten einzigartige Steuervorteile in Anspruch genommen werden können und somit die Lohnkosten optimiert werden. Als Mitarbeitergeschenk sorgt diese in Form eines steuerfreien Geschenkes für Freude bei den Mitarbeitern, wenn sie sie zu persönlichen Anlässen

eine Aufladung der Sachbezugskarte erhalten. Die Karte kann nämlich gleichzeitig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. 44€ + Sachgeschenk zum Geburtstag). Besitzt der Mitarbeiter bereits eine Karte, muss zu diesem Zweck keine neue Karte ausgestellt werden. Im Gegensatz zu Tankgutscheinen oder anderen Zuwendungen sind sie flexibler einsetzbar.

Zusammengefasst ergeben sich die nachstehenden Vorteile:

- Arbeitgeber können Sachbezüge optimal und flexibel nutzen.

- Lohn- und Lohnnebenkosten werden verringert.

- Die Mitarbeitermotivation wird gesteigert.

- Die Sachbezugskarten lassen sich individuell gestalten und problemlos per Überweisung aufladen.

- Arbeitnehmer können die Karte deutschlandweit einsetzen und somit verschiedenste Verfügungsmöglichkeiten nutzen.

- Die Handhabung ist sehr einfach.

- Sachbezugskarten können auch von den Arbeitnehmern über eine Smartphone-App verwaltet werden.

- Für den Mitarbeiter erhöht sich der Nettolohn.

- Die Karte eignet sich auch zum kontaktlosen Bezahlen.

Das ist seit Corona neu

Seit Ausbruch der Pandemie sind viele Anforderungen an Mitarbeiter erheblich gestiegen. Daher hat die Regierung im April dieses Jahres beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Beihilfen oder auch Sachleistungen bis zu einem Wert von maximal 1.500 Euro als Corona-Prämie gewähren können. Als möglicher Zeitraum für diese Sonderleistungen wurde der 1. März bis 31. Dezember 2020 angesetzt.

Eine Besonderheit dieser Bonuszahlungen liegt darin, dass diese nicht steuerpflichtig sind. Sämtliche Gehaltsextras, die aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation gewährt werden, müssen unabhängig vom vertraglich vereinbarten Weihnachts- und Urlaubsgeld geleistet werden. Denn diese Sonderzahlungen müssen nach wie vor versteuert werden. Außerdem dürfen die steuerfreien Extras nicht dafür verwendet werden, um geleistete Überstunden auszubezahlen. Die steuerfreien Bonuszahlungen dienen derzeit insbesondere dazu, all jene Arbeitnehmer zu belohnen, die in der Corona-Krise Außergewöhnliches leisten. Daher muss darauf geachtet werden, dass zum Beispiel nicht der Lohn gekürzt wird, um stattdessen steuerfreie Sachbezüge in Anspruch zu nehmen. Denn dies ist rechtlich gesehen nicht erlaubt. Um eine Überprüfung jederzeit zu ermöglichen, müssen die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto angeführt werden.

Fazit

Unternehmer haben die Möglichkeit, mit steuerfreien Sachbezügen die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Diesbezügliche Zuwendungen stehen für zahlreiche Lebensbereiche zur Verfügung. Die Sachbezugskarte ist eine Variante, die Vorteile für den Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber mit sich bringt. Insbesondere die Flexibilität dieser Karte wird von beiden Seiten sehr geschätzt. Mitarbeiter werden damit zusätzlich motiviert, was wiederum dem Arbeitgeber zu Gute kommt. Denn motivierte und positiv eingestellte Mitarbeiter sind ein Mehrwert für jedes Unternehmen. Nicht nur in der Corona-Krise ist es sinnvoll, Mitarbeiter mit steuerfreien Gehaltsextras zu belohnen.

Steuern sparen leicht gemacht: Die besten Tipps für Gründer

Das Buchhaltungs-ABC für Unternehmer: Alles, was Sie beachten müssen, wenn Sie eine Firma gründen und Steuern sparen möchten. Jetzt lesen und starten!

Steuern sparen als Gründer: Von Altersvorsorge bis Zehn-Tage-Regel

Wer sich selbstständig gemacht hat, weiß, dass jede gewonnene Freiheit mit einer neuen Pflicht einhergeht. Zwar muss man sich nicht mehr mit einem anstrengenden Chef oder nervigen Urlaubssperren herumschlagen, dafür wartet aber ein Berg an Rechnungen und Steuerrechtsparagraphen. Für Gründer eines Unternehmens birgt der erste Jahresabschluss einige unwillkommene Überraschungen – meist sind die steuerlichen Abzüge doch höher als gedacht. Aber Selbstständigkeit muss nicht zwingend teuer sein. Vielmehr kommt es vor allem auf die richtige Buchführung an. Je nachdem, wie Sie Ihre Finanzen verwalten, können Sie auch als Gründer eine beachtliche Menge an Steuern sparen.

Dieser Ratgeber verrät, mit welchen einfachen (und völlig legalen) Tricks Sie den größten Gewinn aus Ihrem Unternehmen ziehen – von „A“ wie Altersvorsorge bis „Z“ wie Zehn-Tage-Regel.

Altersvorsorge versteuern

Gerade in der Anfangsphase machen sich Selbstständige oft wenig Gedanken um den Ruhestand und ihre Altersvorsorge. Aber ein frühzeitiger Weitblick lohnt sich – und zwar nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart. Denn: Investitionen in die Altersvorsorge verhelfen Firmengründern zu steuerlichen Ersparnissen. Zu solchen Investitionen gehören Zahlungen an folgende Institutionen:

- private Rentenversicherung für Freiberufler (auch „Rürup“-Rente genannt)

- gesetzliche Rentenversicherung

- berufsständische Versorgungswerke

- landwirtschaftliche Alterskassen

All diese Beiträge können Sie als „Sonderausgaben“ in der Einkommenssteuererklärung bis zu einer gewissen Summe geltend machen. Für das Kalenderjahr 2017 lag die Höchstsumme für Alleinstehende bei circa 23.000 Euro. Nachdem Sie sich eine eigene Existenz aufgebaut haben, macht es also Sinn, jährlich einen entsprechenden Betrag einzuzahlen und sich entsprechende Vergünstigungen zu sichern.

Betriebsausgaben erhöhen

Dieser Steuerspartipp scheint so simpel und offensichtlich, dass ihm viele Unternehmer zu wenig Beachtung schenken. Generell zieht das Finanzamt nicht den gesamten Umsatz, sondern den tatsächlichen Gewinn in Betracht. Den Gewinn ermitteln Selbstständige in der Steuerklärung über die sogenannte Einnahmen-Überschuss-Rechnung, kurz EÜR. Dabei gilt die Formel:

Betriebseinnahmen – Betriebsausgaben = Gewinn

Ergo: Je höher die Betriebsausgaben, desto niedriger der Betrag, den das Finanzamt als Maßstab für Ihre Steuerabgaben verwendet. Deshalb sollten Sie genau prüfen, welche Aufwendungen Sie unter dieser Kategorie verbuchen können. Zu Betriebsausgaben zählen unter anderem:

- Miete für geschäftliche Räumlichkeiten

- Einrichtung und Arbeitsmaterialien

- Kosten für Fortbildungsmaßnahmen

- Löhne und Gehälter für Personal

- Fahrtkosten (30 Cent pro Kilometer für jede einfache Fahrt zwischen Arbeits- und Wohnort)

Achten Sie jedoch auf die jeweiligen Höchstbeträge pro Kalenderjahr. Sog. geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Kleininvestitionen in einzelne Gegenstände wie Telefone, Drucker oder Kaffeemaschinen, können Sie bis zu einem Bruttobetrag von 952 Euro komplett ansetzen. Teurere Anschaffungen müssen Sie dagegen über mehrere Jahre hinweg abschreiben.

Übrigens gibt es sogar die Möglichkeit, Geschenke als Betriebsausgaben abzusetzen. Dazu gehören firmeninterne Aufmerksamkeiten zu Weihnachten genau wie Benzingutscheine. Auch mit Präsenten für Personen außerhalb des Betriebes können Sie als Gründer Steuern sparen. Dabei schreibt das Finanzamt normalerweise eine jährliche Höchstgrenze von 35 Euro pro Person vor. Jedoch gilt diese Regel bei einigen teuren Geschenken nicht, beispielsweise:

- Preise im Rahmen von Gewinnspielen

- Kondolenzgeschenke

- Spargutscheine von Kreditunternehmen

In solchen Fällen dürfen Sie die entstandenen Kosten in vollem Umfang ansetzen.

Betriebsvorrichtungen gesondert abschreiben

Wenn Sie in Ihrem Büro Umbauarbeiten durchführen lassen, geben Sie auch diese Kosten in Ihrer Steuererklärung an. Dabei unterscheidet das Finanzamt jedoch zwischen zwei Kategorien:

- Kosten für Baumaßnahmen am Gebäude selbst:

- Diese müssen Unternehmer über einen Zeitraum von 33 Jahren abschreiben.

- Kosten für Betriebsvorrichtungen: Dazu gehören Anlagen, die nicht Teil des Gebäudes an sich sind und separat eingebaut werden, beispielsweise Maschinen, Ladeneinbauten oder Raumklimatisierung. Kosten für diese Vorrichtungen müssen Sie maximal 15 Jahre lang abschreiben.