Aktuelle Events

Prost könnte jetzt von seinen Plänen erzählen, das Ausland zu erobern. Doch der Unternehmer hat anderes im Sinn. Über seine 476 Mitarbeiter möchte er reden, Mitunternehmer nennt er sie. Das ist formal nicht ganz richtig. Die Angestellten halten keine Anteile am Unternehmen. Doch Prost lässt sich seine Art, die Dinge zu benennen, nicht ausreden, die Bezeichnungen „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ seien schließlich auch nicht korrekt. „Es ist doch nicht so, dass einer was gibt und die anderen was nehmen.“ Nein, bei Liqui Moly ziehen alle an einem Strang, auch die „Weggefährten“ – noch so ein Prost-Wort für Angestellte – „denken unternehmerisch“, sagt er. Prost würdigt ihre Leistung in aller Deutlichkeit: „Die Leute machen mich reich.“ Deshalb ist es für den Unternehmer auch nur „klug“ und „fair“, sie gut zu bezahlen.

Als die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie im letzten Jahr eine Nullrunde vereinbarte, hat Prost die Löhne trotzdem um 2,5 Prozent angehoben, plus einer Einmalzahlung von 750 Euro. „Dafür habe ich aus dem Lager der Arbeitgeber Anfeindungen bekommen und aus dem Lager der Gewerkschaften auch“, sagt Prost. Der Mann mit dem ergrauten Schnauzer regt sich auf, kommt jetzt richtig in Fahrt. Was ihn ärgert, sind aber nicht die Attacken. Die ist er gewohnt. Was ihn auf die Palme bringt, ist die Mentalität der Unternehmer. „Die fahren tolle Gewinne ein, aber für die Arbeitnehmer bleibt nichts übrig“, sagt Prost. Gerecht ist das in seinen Augen nicht, gerecht ist, wenn man seinen Mitarbeitern selbst dann eine Anerkennung zukommen lässt, wenn es im Unternehmen einmal nicht so gut läuft.

Prost muss nicht weit zurückdenken, um ein Beispiel zu nennen: Kurz vor Weihnachten hat der passionierte Motorradfahrer jedem Angestellten 500 Euro Prämie ausgezahlt, obwohl der Gewinn mit knapp acht Millionen Euro nur halb so hoch ausfiel wie im Jahr zuvor. „Das ist keine Handlungsempfehlung, die im kapitalistischen Lehrbuch steht“, sagt Prost. Aber es ist seine Art, gute Mitarbeiter zu halten. Fluktuation und Krankenstand tendieren bei Liqui Moly gegen Null, die Zahl der Bewerbungen ist hoch. Trotzdem ist es nicht Kalkül, was den Unternehmer veranlasst, ein paar Scheinchen oben drauf zu legen. „Es ist meine Herkunft“, sagt der Sohn eines Maurers und einer Fabrikarbeiterin. „Als Kind habe ich in einer Sozialwohnung gelebt.“

Schlossherr? Scheiß drauf!

Heute lebt Prost in einem Schloss. Man liest es in fast jedem Bericht über ihn. Allerdings wird die Tatsache manchmal in einer Art und Weise verbreitet, als ginge es darum zu beweisen, dass Prost ein falsches Spiel treibt, als ob einer, der sozial eingestellt ist, nicht reich sein darf. Dabei kostet jede Villa mehr als das Schloss. Und bevor er auch nur einen einzigen Mitarbeiter entlassen muss, würde er das alte Gemäuer wieder verkaufen. „Scheiß drauf,“ ruft Prost in den Hörer. Es kann doch nicht so schwer sein zu verstehen, dass es wichtigeres gibt im Leben, als Geld zu scheffeln.

Was Prost wichtig ist, erfährt jeder, der einen Fuß in die Ulmer Firmenzentrale setzt. Im Foyer hängt ein Poster, auf dem nachzulesen ist, woran der gebürtige Bayer sich orientiert. Anstand steht da. Und Demut. Bescheidenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit. Dankbarkeit, Fleiß und Fürsorge. Auch Liebe. Oder Respekt. Loyalität. Die Liste der Werte an der Wand ist beachtlich, viel beachtlicher aber ist, dass Prost diese Werte lebt. Und dass er fuchsteufelswild wird, wenn andere Unternehmen diese Werte mit Füßen treten. Manchmal geht sein Zorn so weit, dass er Zeichen setzt. Ausrufezeichen! Als der Mineralölkonzern BP im Frühjahr letzten Jahres die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko verursachte, reagierte der Unternehmer mit einem Boykott. Bis heute bezieht sein Unternehmen kein Öl von BP, bis heute meiden seine Mitarbeiter die Tankstellen des Konzerns.

Mehr als nur Geld scheffeln

Seit dem Boykott ist Prost ein gefragter Mann in den Medien. Alle wollen wissen, wie es ist, wenn sich David gegen Goliath auflehnt. Ein paar Monate lang hat Prost es genossen, im Mittelpunkt zu stehen, als Mensch mit sozialem Gewissen wahrgenommen zu werden. Mittlerweile ist ihm die Öffentlichkeit zu viel geworden. „Sie glauben ja gar nicht, wie viele Zuschriften ich bekommen habe“, sagt Prost. „Die wollen doch alle beantwortet werden.“ Und wenn Prost beantworten sagt, meint er helfen. Das ist die Prost’sche Lust an der zackigen Formulierung. Doch ist die verhallt, krempelt der Mann die Ärmel hoch. „Meine Konsequenz aus dem letzten Jahr ist es, eine Stiftung zu gründen“, sagt er. Eine halbe Million Euro seines Privatvermögens will er einsetzen, um Menschen in Not zu helfen. „Gott sei Dank hat mir der Herrgott die Möglichkeit dazu gegeben“, sagt Prost. Die Möglichkeit namens Liqui Moly.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 01/2011

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Vom Hacker zum Finanzprofi

Vom Hacker zum Finanzprofi

Thümmler ist fasziniert vom Internet und den vielen Möglichkeiten, die es bietet. Die Möglichkeit, Geld damit zu verdienen. Aber auch die Technik begeistert ihn. Schon als Jugendlicher in den 80er-Jahren war er vernarrt in die damals noch klobigen, grauen Kisten. Auf seinem Commodore 64 eignete er sich das Programmieren an, schnell beherrschte er Programmiersprachen wie Assembler oder Basic.

Im Alter von 13 Jahren war Thümmler bereits so versiert, dass er Programme knacken konnte. Er war ein bekannter Hacker. Bekannt bei der Polizei und "beinahe im Gefängnis gelandet", wie Thümmler in einem Interview mit internetrepublik.de erzählt. "Die Bertelsmann-Tochter Ariola Soft hat uns verklagt, weil wir Computerspiele geknackt haben, es gab sogar eine Hausdurchsuchung", sagt er stolz.Die Begeisterung für Technik riss nicht ab.

Aber während der letzten Schuljahre kam eine neue Leidenschaft hinzu: die Welt der Finanzen. Den Grundstein dafür legte ein Lehrer, der ihn während eines Austauschjahres an einer amerikanischen Highschool in die Geheimnisse der Börse einführte. Aber auch die Tatsache, dass Thümmler seine Promotion abbrechen musste, weil seine Eltern ihn nicht mehr finanzieren konnten, mag ein Schlüsselerlebnis gewesen sein.

Im Moment ist High Noon.

Es gibt viel Liquidität,

und die muss sich entladen

Der Unterfranke in London

Zu spüren, was Geldknappheit bedeutet, hat schon so manchen dazu angestachelt, das große Geld zu machen. Gleich die erste Anstellung, die Thümmler 1995 annahm, stellte denn auch die Weichen für alles Kommende. Der gebürtige Unterfranke heuerte bei Rothschild an, einer M&A-Boutique in Frankfurt. Als ihm die Arbeit dort zu langweilig wurde, ging er nach London zu UBS Warburg (heute UBS). Es war die Zeit der großen Privatisierungen im Bereich Telekommunikation. "Und ich war mittendrin und durfte die großen Deals machen", sagt Thümmler.

Der Deutsche in London machte sich einen Namen, vor allem in seinem Heimatland, wo gerade mit großem Getöse der "Neue Markt" entstand. Firmen wie Mobilcom oder Intershop gingen an die Börse. Und sie kamen auf Thümmler zu, um mit seinem Arbeitgeber ins Geschäft zu kommen. Nur war eine Investmentbank wie UBS, die gewöhnlich Milliarden-Deals abschließt, an den vergleichsweise kleinen 100-Millionen-Deals aus Deutschland nicht interessiert. "Die Leute, die mich damals ansprachen, wurden meine Freunde", sagt Thümmler. "Ins Geschäft konnten wir aber leider nicht kommen."

Kreativ und erfolgreich listig

Kreativ und erfolgreich listig

Doch Grundig hielt sich nicht lange auf mit solch pessimistischen Gedanken. Außerdem gab es zwei frühere Angestellte, die bei ihrem Chef erschienen und ihn ratlos anschauten. Da blieb dem Unternehmer gar nichts anderes übrig, als von vorne zu beginnen. Und so startete Grundig bereits im Juni 1945 und 15 Jahre nach seinem ersten Anlauf einen zweiten – und legte damit den Grundstein für Europas bedeutendstes Werk der Unterhaltungselektronik. Dass er es so weit bringen würde, konnte Max Grundig kurz nach Kriegsende freilich noch nicht wissen. Schließlich standen am Anfang seiner Erfolgsgeschichte eine Menge Probleme. Vor allem fehlte es an Material und Maschinen. „Verkaufen können wir nichts. Es gibt nichts“, soll Grundig gesagt haben, als er gemeinsam mit den beiden Mitarbeitern den alten Laden in Fürth aufgesperrt hatte. „Aber reparieren“ könne man, stellte Grundig fest.

Er hatte ja das Glück, dass die alten Wickelmaschinen den Krieg unbeschadet überlebt hatten. Auch Drähte, Bleche und Werkzeuge waren noch vorhanden. Außerdem: Zu reparieren gab es eine ganze Menge. Nicht nur durch den Krieg waren viele Geräte beschädigt. Hinzu kam, dass Nürnberg noch immer Wechselstrom, Fürth dagegen Gleichstrom hatte. Die amerikanischen GIs aber, die in Franken nun regierten und diese Absonderlichkeit nicht verstehen konnten, steckten immer wieder Nürnberger Geräte ins Fürther Netz und umgekehrt. Das Resultat waren durchgebrannte Trafos und kaputte Sicherungen.

Grundigs Geschäft lief nach kurzer Zeit auf Hochtouren. Zwar gab es noch immer Hürden zu überwinden, doch Grundig bewies Pragmatismus. Um das erste Radiogerät, den berühmten „Heinzelmann“ produzieren zu können, musste der Sohn eines Lagerarbeiters sogar mit List vorgehen. Denn erstens hatte er von den amerikanischen Siegermächten keine Genehmigung zum Bau von Radios, zweitens waren Radiogeräte streng bewirtschaftet und damit bezugsscheinpflichtig.

Grundig aber hatte die grandiose Idee, den Heinzelmann als Spielzeug herzustellen. Schließlich stand nirgends geschrieben, dass es verboten war, Spielzeug zu produzieren oder zu vertreiben. Also lieferte Grundig den Heinzelmann als Baukastensystem zum selber zusammen basteln und ohne Röhren. Die gab es sowieso nur auf dem Schwarzmarkt, außerdem hätten sie das „Spielzeug“ zum Radio gemacht. Grundig vertraute folglich auf das Organisationstalent seiner Kunden – sie würden schon irgendwo eine Röhre auftreiben. Der Visionär sollte recht behalten: Im August 1946 wurde das erste Radio gebaut. Im Oktober verließen die ersten 75 Heinzelmänner die Fürther Fabrik in der Jakobinenstraße, im November waren es bereits 136, im Dezember 180.

Expansion und Billigkonkurrenz

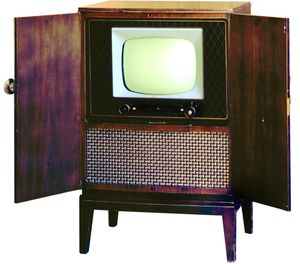

Doch kaum war die Produktion angelaufen, schwirrte in Grundigs Kopf bereits Gerät Nummer zwei herum. Es sollte der „Weltklang“ werden, das erste komplette Radiogerät mit Röhren aus Grundigs Firma, die seit August 1946 als „RVF Elektrotechnische Fabrik, Inhaber Max Grundig“ firmierte. 1946 war auch das Jahr des Durchbruchs. Seither ging es mit der Firma stetig bergauf. 1949 lief bereits das 150.000. Radiogerät vom Band, 1957 übernahm Grundig die Aktienmehrheit an den Büromaschinenherstellern Triumph in Nürnberg und Adler in Frankfurt, 1960 errichtete Grundig ein Werk in Nordirland, Fertigungsstätten in Portugal und Italien, ebenso in Grundigs Heimat Franken folgten, 1972 wurden die Grundig-Werke GmbH in eine AG umgewandelt.

Der erste Knick kam Anfang der 80er-Jahre: Die Billigkonkurrenz aus Asien überrollte den Weltmarkt, gleichzeitig verspekulierte sich Grundig bei Videorekordern. Seine Mannschaft entwickelte das Format „Video 2000“, ein System, das zwar als Glanzstück deutscher Ingenieurskunst galt, aber zu teuer war und außerdem zu spät auf den Markt kam. 1984 gab Grundig dann die Führung des Unternehmens ab, der niederländische Philips-Konzern stieg mit einer Kapitalbeteiligung ein. Fünf Jahre später starb Grundig. Die Produktion von MP3-Playern und LCD-Displays überließ er seinen Nachfolgern.

Eigenwillig und stets mutig

Eigenwillig und stets mutig

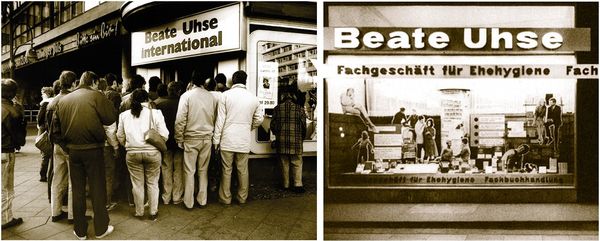

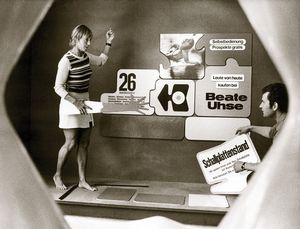

Mit ihrem zweiten Mann hatte die „Liebesdienerin der Nation“ auf Dauer kein Glück, sie ließ sich 1972 scheiden. Das Unternehmen jedoch wuchs und wuchs, nach Inkrafttreten des neuen Paragraphen 184 StGB im Jahr 1975 umso rasanter: 1978 gründet das Unternehmen einen Filmverleih, 1979 übernimmt es die Ladenkette „Dr. Müller’s“, 1983 startet der Videobetrieb, 1992 steigt die Firma in den Online-Handel ein, 1996 weiht Uhse das Erotik-Museum in Berlin ein, 1998 eröffnet der erste Laden auf Mallorca, 1999 geht Beate Uhse an die Börse, übernimmt andere Unternehmen. Heute ist Beate Uhse Europas größter Erotik-Konzern mit 300 Läden in elf Ländern. Der Großhandel beliefert sogar Kunden in 60 Ländern der Erde – und ist damit weltweit Marktführer. Der Umsatz des Unternehmens beläuft sich (im Jahr 2006) auf 270 Millionen Euro, der Wert der Marke wird auf 64 Millionen Euro taxiert, 1500 Mitarbeiter arbeiten für den Konzern.

Verantwortlich für den Erfolg ist vor allem eine: Beate Uhse selbst. Sie ließ sich nicht von den Feministinnen in die Flucht schlagen, nicht von Anwohnern, die protestierten, wenn ein Laden in ihrer Umgebung eröffnet werden sollte, nicht von Wettbewerbern, nicht von Gerichten, nicht von der Presse. Letztere versuchte sie stattdessen immer wieder auf ihre Seite zu ziehen – mit Erfolg. Nach einer schwierigen Gerichtsverhandlung, die mit einem Freispruch für die Unternehmerin endete, titelte die Bild-Zeitung „Freispruch für den Orgasmus“ – und bescherte der Unternehmerin damit „den endgültigen Durchbruch und erheblichen Sympathiegewinn“.

Seit fast sieben Jahren ist die Macherin tot. Manches hat sich seitdem geändert, die Geschäfte führen nun familienfremde Manager, Sohn Ulrich Rotermund hat den Vorsitz des Aufsichtsrates inne. Er war es auch, der im jahr 2001 die gemeinnützige Beate Uhse Stiftung ins Leben rief, um Menschen in Not zu helfen. Auch das öffentliche Auftreten des Unternehmens hat sich dem Zeitgeist angepasst. Neue Läden werden nur noch in besten Innenstadtlagen eröffnet und sie sind moderner gestaltet, um mehr Frauen als bislang anzuziehen.

Ferner wurde das Erscheinungsbild der Marke verjüngt, der Schriftzug ist laut Konzern-Pressemitteilung „frischer“ und „peppiger“. Zwar sind die Lettern noch immer in rot gehalten. Die jetzigen Firmenlenker nennen die Farbe aber „erotisches Rot“.