Aktuelle Events

Bei ihm läuft’s wie geschmiert

Erfolgreiche Unternehmer-Typen

Autor: Sabine Hölper1990 kam Ernst Prost als Vertriebsleiter zu Liqui Moly. 1998 kaufte er den kriselnden Konzern und brachte ihn auf Erfolgskurs – mit ungewöhnlichen Methoden. Social Entrepreneurship ist eines seiner Erfolgsrezepte.

Man könnte eine Geschichte über Liqui Moly erzählen, sie würde von Motorenölen und Additiven handeln, von Rostlösern und Dichtungsmaterialien. In dieser Geschichte ginge es um kristalline Sulfide und chemische Elemente. Man erführe, welcher Motor welches Öl verträgt und warum ein Additiv den Motorenverschleiß reduziert. Diese Geschichte wäre, mit Verlaub, stinklangweilig.

Man kann aber auch eine Geschichte über Liqui Moly schreiben, die runter geht wie Öl. In dieser Geschichte stehen nicht die Produkte des Unternehmens im Vordergrund, sondern ihr Chef und Eigentümer Ernst Prost. Prost ist eine schillernde Persönlichkeit, ein Mann, der den Mund aufmacht und der, sobald er den Mund aufmacht, polarisiert. Meist sind es Angestellte und Arbeiter, die Prost zustimmend zunicken, andere Unternehmer und Wirtschaftsvertreter bringt er gegen sich auf. Wenn der Unternehmer zum Beispiel für die Einführung der Vermögenssteuer und die Anhebung des Spitzensteuersatzes plädiert, dann „hab ich überhaupt kein Problem damit, gemeinsame Sache mit der Gewerkschaft zu machen“, sagt Prost. Dabei wäre er selbst von der Abgabe betroffen, Prost ist ein reicher Mann. Aber er ist keiner von der Sorte, die damit beschäftigt ist, Besitzstände zu wahren. Prost kämpft für mehr Gerechtigkeit in diesem Land. „Wenn die Regierung Schulden macht wie verrückt, aber gleichzeitig auf Steuereinnahmen verzichtet, dann ist das nicht gerecht“, sagt der Unternehmer.

Der Einstieg bei Liqui Moly

Prost kam im Jahr 1990 als Leiter Marketing und Vertrieb zu Liqui Moly, einem im Jahr 1957 von Hans Henle gegründeten Unternehmen. Henle hatte das Patent und die Lizenz zur Verarbeitung eines Sulfids des chemischen Elements Molybdän erworben und auf dieser Basis Schmierstoffe entwickelt. Kurze Zeit, nachdem Prost ins Unternehmen eingestiegen war, geriet es in einen Schlingerkurs, die Eigentümerfamilie zerstritt sich. Prost nutzte die Gelegenheit: 1996 kaufte er die ersten Anteile der Firma, 1998 die restlichen. Mit Hilfe seiner Ersparnisse und zweier Existenzgründerkredite wurde Prost, was er immer sein wollte: sein eigener Herr. „Ich glaub’, ich kann nur Chef sein“, sagt der gelernte KfZ-Mechaniker. Und er weiß, was passiert, wenn man nicht Chef ist, aber ein bisschen so tut, als ob: Man bekommt die Kündigung. „Mein vorheriger Arbeitgeber hat mich nach zwölf Jahren, drei Tagen und einer halben Stunde entlassen“, sagt Prost. „Das sollte mir nicht noch einmal passieren.“ Lieber laufe er Gefahr, insolvent zu gehen, als gekündigt zu werden.

Flink wie ein Schnellboot

Gefährlich wurde es für Prost bisher nie. Im Gegenteil. Seit er das Ruder beim Ulmer Motorenölhersteller übernommen hat, geht es aufwärts. Zwischen 1999 und 2009 verdreifachte sich der Umsatz auf knapp 150 Millionen Euro, im letzten Jahr betrug das Plus 25 Prozent. Die 2006 erworbene Méguin GmbH & Co. KG in Saarlouis, seit Jahrzehnten der wichtigste Öllieferant für Liqui Moly, erwirtschaftet weitere 86 Millionen Euro. Das ist nichts im Vergleich zur Konkurrenz, zu Schwergewichten wie Shell, BP (mit seiner Marke Castrol) oder Exxon (mit Mobil). Trotzdem ist Liqui Moly in Deutschland einer der führenden Anbieter von Motorenölen und bei Additiven unangefochtener Marktführer.

Fragt man Prost nach dem Grund für den Erfolg, verweist er auf einen Vorteil, der Mittelständlern eigen ist: „Wir bewegen uns auf dem Markt nicht schwerfällig wie ein großer Öltanker, sondern flink wie ein Schnellboot. Jeden Tag passen wir unseren Kurs neu an die Wünsche unserer Kunden an“, sagt er. Aus Kundenanfragen sei zum Beispiel der Diesel-Ansaugsytem-Reiniger entstanden. Es ist eines von mittlerweile mehr als 4000 Produkten, neben Motoren- und Getriebeölen sowie Additiven hat Liqui Moly auch Autopflegeprodukte, Werkstattbedarf und Serviceprodukte wie Bremsreiniger oder Dichtungsmaterialien im Programm.

Jedes Produkt wird nach wie vor in Deutschland hergestellt – für Prost ein weiterer Grund, warum er der Konkurrenz beständig Marktanteile abjagt. „Made in Germany“ komme bei den Kunden gut an, das gelte im Inland, wo Liqui Moly 60 Prozent der Umsätze generiert, ebenso wie für die 90 Länder, in die das Unternehmen seine Produkte exportiert. Künftig soll das internationale Geschäft eine noch größere Rolle spielen. Auch deshalb, weil der Markt zu Hause gesättigt ist, Wachstum nur noch über Verdrängung stattfinden kann. In anderen Ländern hat die Motorisierung dagegen gerade erst begonnen, Indien und China sind zwei dieser Zukunfts-Märkte. In beiden hat Liqui Moly sein Engagement verstärkt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 01/2011

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

eeden: Die Alchemie der Altkleider

Das Münsteraner Unternehmen eeden verwandelt Textilmüll in hochwertige Rohstoffe. Mit Millioneninvestments baut das Team um Steffen Gerlach und Tobias Börnhorst nun die erste Demonstrationsanlage auf.

Steffen Gerlach saß entspannt mit seinem Schulfreund Reiner Mantsch auf einer Couch in einer Kölner Wohngemeinschaft. Mantsch hatte zuvor an der Universität in Mönchengladbach Textiltechnik studiert. Er berichtete leidenschaftlich von seinen naturwissenschaftlichen Forschungen zur Kreislaufwirtschaft. Dieses Gespräch veränderte Gerlachs gesamte berufliche Planung radikal. Mantsch suchte jemanden für die Marktseite seiner technischen Vision. Gerlach war sofort fasziniert von dem ökonomischen Potenzial. Er wollte wissen, ob man daraus ein echtes Unternehmen formen kann. „Das war der eigentliche Startpunkt für eeden. Wir entschieden uns für einen vollen Fokus auf das Projekt. Und wir wollten das Recyclingproblem der Branche grundlegend lösen“, erinnert sich Gerlach.

Der langsame Weg zum technologischen Durchbruch

Es gab keinen plötzlichen Heureka-Moment in einem winzigen und improvisierten Labor. Die Entwicklung war eher eine gezielte Suche nach einer Problemlösung. Mantsch war früher Leistungssportler und brachte den nötigen Fokus mit. Er sah den Frust seiner Kommilitonen nach Praktika in der Industrie. Die Branche wirkte starr und wenig dynamisch für junge Talente. Das Duo suchte stattdessen nach den Megatrends der Zukunft. „Die Kreislaufwirtschaft kristallisierte sich schnell als das zentrale Thema heraus. Ich habe die Marktseite intensiv analysiert und viele Gespräche geführt“, so Gerlach. Er erkannte die Verknüpfungen zwischen technischer Machbarkeit und ökonomischen Anforderungen. Die Suche nach dem technologischen Sweetspot dauerte Monate. Am Anfang stand lediglich die reine Faszination für das Recycling. Es war ein schleichender Prozess mit vielen Etappenentscheidungen.

Die wachsende Last der globalen Fast Fashion

Das Umweltproblem der globalen Textilindustrie ist mittlerweile gewaltig. Die Branche verdoppelt ihren Durchsatz alle 20 bis 30 Jahre. Jährlich werden mittlerweile mehr als 120 Mio. Tonnen Textilien produziert. Nach Angaben der Ellen MacArthur Foundation werden weltweit ungefähr zwei Drittel dieser Mengen praktisch direkt nach der Nutzung entsorgt; sie landen auf riesigen Deponien oder werden ungenutzt verbrannt. In Deutschland steht das klassische Rücknahmesystem laut Experten vor dem Kollaps. Es gibt nach seiner Aussage derzeit eine gestiegene Anzahl an Insolvenzen bei Sammel- und Sortierbetrieben. Die Qualität der Kleidung sinkt durch den Trend zur Fast Fashion massiv. Der Wiederverkauf der gebrauchten Ware lohnt sich oft nicht mehr. Neuware aus Asien ist meistens günstiger als Second Hand-Stücke aus Europa. In Deutschland verursacht die Entsorgung einer Tonne Altkleider zudem Kosten – das Material wird somit zur finanziellen Belastung für die Sammel- und Sortierbetriebe.

Chemische Trennung als industrieller Schlüssel

Das Unternehmen aus Münster setzt genau an diesem Punkt an. Die Technologie ermöglicht die Trennung von Baumwolle und Polyester und macht beide Materialien wieder nutzbar. Das ist entscheidend für den Erfolg der Kreislaufwirtschaft. Die meisten Textilien bestehen heute aus komplexen Mischgeweben. Gerlach erklärt, dass das Unternehmen aus dem Abfall eine hochwertige Cellulose und chemische Bausteine für neues Polyester gewinnt. Die Cellulose dient als sauberes Vorprodukt für die neue Faserherstellung. Das Polyester wird in seine Grundbausteine zerlegt, die für die Herstellung von neuem Polyester verwendet werden können. „Wir stellen aus Baumwolle eine hochwertige Cellulose her und gewinnen aus dem Polyester die chemischen Bausteine zurück“, sagt Gerlach. Beide Materialströme können direkt wieder in der Textilproduktion eingesetzt werden. Damit wird der Kreislauf zwischen Abfall und Kleidung geschlossen. Seit Anfang 2025 hilft zudem eine neue gesetzliche Regelung. Die EU-weite Getrenntsammlungspflicht für Textilabfälle ist in Kraft getreten: Unternehmen dürfen Textilien nun nicht mehr über den Restmüll entsorgen. Das sichert den Zugang zu großen Mengen an Rohstoffen.

Harte Verhandlungen in der Welt des Wagniskapitals

Der Weg von der ersten Idee zur fertig gebauten Industrieanlage ist lang. Deeptech-Unternehmen brauchen oft viel Geduld und Zeit für die Entwicklung. Das erfordert Investoren mit einem sehr langen Atem. In einer frühen Phase kam der High-Tech Gründerfonds an Bord. Auch die NRW.Bank und der TechVision Fonds unterstützen das Vorhaben. Später stiegen Forbion und der Chemiekonzern Henkel als Investor ein. Gerlach erinnert sich im Gespräch an einen intensiven Lernprozess bei den ersten Finanzierungsrunden. Man müsse technische Begeisterung mit harten Umsatzprognosen anreichern. Auch D11Z.Ventures, das Family Office von Dieter Schwarz (Lidl/Kaufland), investierte in das Unternehmen. Die Investoren verstehen laut Gerlach die Entwicklungszyklen und Skalierung von Deeptech-Unternehmen. Mittlerweile flossen über 20 Mio. EUR an Kapital in die Firma. Dieses Geld ermöglicht nun den nächsten großen Schritt.

Ein neues Team für die industrielle Skalierung

Das Start-up ist mittlerweile den Kinderschuhen entwachsen. In Münster entsteht derzeit eine industrielle Demonstrationsanlage. Gerlach erinnert sich an den Moment der Schlüsselübergabe: Zuerst wirkte die leere Halle riesig auf das Team. Inzwischen planen die Ingenieure bereits jeden Zentimeter der Fläche. Das Team ist auf über 25 Köpfe gewachsen. Es ist eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Kräften. Viele Mitarbeitende wechselten von großen Konzernen wie BASF nach Münster. Gerlach beobachtet eine große Lust auf die Arbeit an innovativen Prozessen. Die flachen Hierarchien im Unternehmen ziehen Experten an. Er schätzt das Know-how dieser Fachkräfte für den Anlagenbau. Erfahrene Chemiker bringen eine neue Qualität in die Prozesse. Die Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung funktioniert hervorragend.

Führung zwischen Agilität und unternehmerischer Verantwortung

Die Unternehmenskultur hat sich mit der Größe weiterentwickelt. Gerlach betont, dass viele Impulse direkt aus der Belegschaft kommen. So wurde die Regelung für die Präsenz im Büro gemeinsam erarbeitet. Die Mitarbeitenden wünschten sich feste Tage für den Austausch. „Die schönsten Tage sind jene mit viel Begegnung“, berichtet Gerlach. Die bürokratischen Pflichten eines Geschäftsführers gehören einfach dazu. Trotzdem bleibt die Mission der Firma der wichtigste Treiber. Die Motivation im gesamten Team sei extrem hoch. Jeder packt an und treibt das Unternehmen voran. Der Spagat zwischen Entwicklung und Business ist fordernd. Gerlach jedoch genießt diese tägliche Herausforderung sehr.

Der Standort Deutschland als Zentrum für Innovation

Viele Fachleute kritisieren die Bedingungen für die Chemieindustrie. Hohe Energiekosten belasten die traditionsreichen Unternehmen stark. Gerlach sieht das differenzierter aus der Perspektive von innovativen Start-ups: „Für die Entwicklung neuer Technologien ist der Standort Deutschland weiter exzellent. Und die Qualifikation der Technologen ist hervorragend. Die aktuelle Krise führt bei uns auch zu Bewerbungen von erfahrenen Talenten aus der chemischen Industrie – die hätte es vor einigen Jahren in der Menge nicht gegeben.“ Die vorhandene Infrastruktur sei ein klarer Vorteil. Auch Konzerne beobachten solche Innovationen genau. Die Nähe zum Mittelstand fördert zudem die Skalierung. Für die beiden Gründer ist die aktuelle Produktionsanlage nur ein Anfang. Langfristig soll die Technologie weltweit lizenziert werden; überall auf der Welt fällt schließlich Textilmüll an. Die Kombination aus Ingenieurskunst und Skalierung ist das Ziel. Auch die aktuellen Investoren von eeden sehen dieses globale Potenzial. Das Unternehmen will beweisen, dass sich Kreislaufwirtschaft lohnt. Deutschland bleibt dafür ein wichtiger Ankerpunkt.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

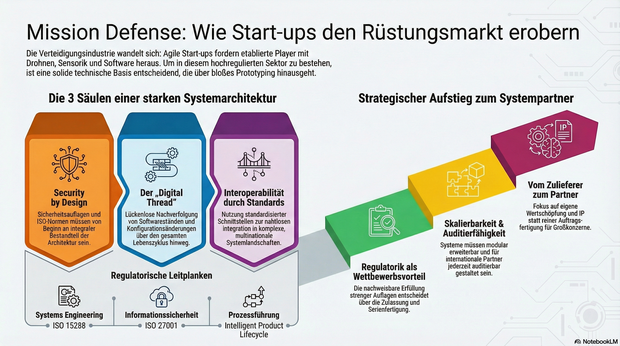

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

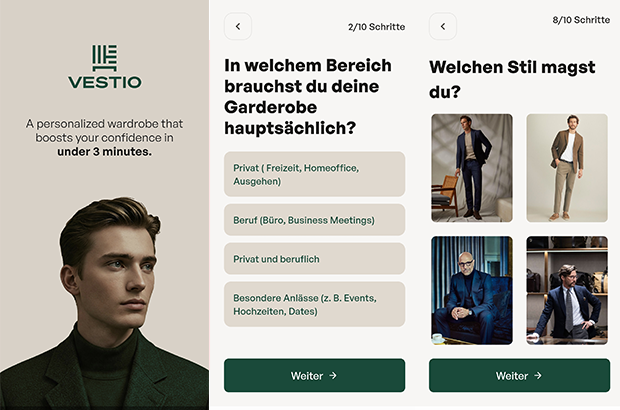

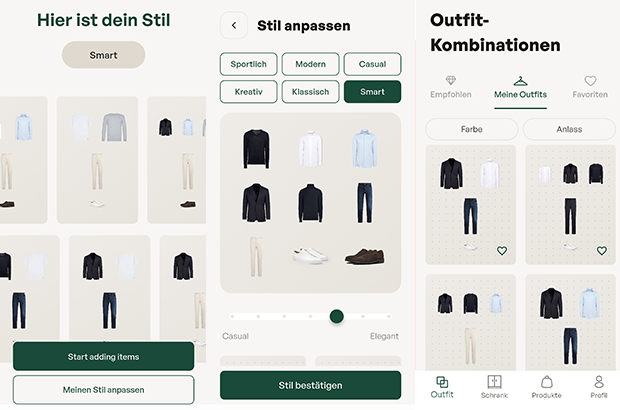

VESTIO: Wenn ein Solar-Entrepreneur auf einen Stil-Rebellen trifft

Die Geschichte der jungen FashionTech-App VESTIO ist zugleich die zweier Gründer, die sich in einem gemeinsamen Ziel treffen: Die Demokratisierung von gutem Stil durch algorithmische Logik.

Hinter der FashionTech-App VESTIO steht die im Jahr 2024 von Bastian Arend und Justus Hansen gegründete Opus Stilberater GmbH, die den Anspruch erhebt, professionelle Stilberatung erstmals digital, logisch und kostenlos zugänglich zu machen.

Der „Solar-Entrepreneur“ trifft den Stil-Rebell

Die persönlichen Hintergründe der Gründer bieten spannende Kontraste, die weit über ein übliches Business-Profil hinausgehen. Bastian Arend, Co-Founder und CEO, kam über die Energiewende zur Mode. Als Seriengründer baute er den Online-Solar-Anbieter Klarsolar auf und verkaufte ihn im Dezember 2023 erfolgreich an den Energiekonzern E.ON. Die Übernahme erfolgte in einer für die Solarbranche schwierigen Marktphase, was Bastian Arend als Krisen-erprobten Strategen auszeichnet.

VESTIO entwickelte er 2024 jedoch aus einem ganz persönlichen „Pain Point“ heraus: Während er internationale Millionen-Finanzierungsrunden leitete, bestand sein eigener Stil mangels Zeit lediglich aus Hoodie, Jeans und Sneakern. „Ich wollte nur jemanden, der für mich einkauft“, erinnert er sich an diese Phase. Seine Abneigung gegen zeitraubendes Shopping führte ihn schließlich zu Justus Hansen.

Justus Hansen, Co-Founder und Chief Styling Officer, bringt eine Biografie ein, in der Mode schon immer eine zentrale Rolle spielte. Sein Gespür für klassische Mode ist tief verwurzelt: Justus Hansen trug bereits im Kindergarten eine Fliege und provozierte später Lehrer, indem er im Sakko zum Unterricht erschien. Bevor er mit über 1,6 Millionen Follower*innen zu einem der bekanntesten Männerstilberater Deutschlands aufstieg, studierte er Jura und absolvierte Praktika im Bankensektor, unter anderem bei der Dresdner Bank.

Diese Erfahrungen schärften seinen Blick für die Anforderungen moderner „Business-Garderoben“. Als Arend ihn fragte, ob er für ihn einkaufen könne, antwortete Justus Hansen bestimmt: „Einfach irgendwas kaufen? Nein. Ich muss verstehen, wer du bist.“ Bastian Arend begriff Hansens modulare Styling-Methode sofort als logisches System und schlug vor: „Wir sollten deine Methode digitalisieren und kostenlos für jeden Mann zugänglich machen.“ Für Justus Hansen wurde damit ein „Lebenstraum“ wahr.

Das Konzept: „Weniger Teile, mehr Outfits“

Das Herzstück der App bildet ein algorithmisches Styling-System, das strikt dem Leitsatz „Weniger Teile. Mehr Outfits“ folgt. In nur drei Minuten erstellt ein Stilfinder-Fragebogen eine persönliche Grundgarderobe. Der digitale Kleiderschrank funktioniert dabei bewusst ohne das mühsame Hochladen von Fotos; das System kennt die wichtigsten Basics, erkennt Lücken und empfiehlt gezielt Ergänzungen. Justus Hansen betont dabei die Wichtigkeit der Basis: „Die wenigsten Männer besitzen eine echte Basisgarderobe. Und das ist die Grundlage, aus der ihre besten Outfits entstehen.“

Ziel ist es, automatisch kombinierbare Outfits für alle Anlässe zu generieren. Dabei verfolgen die Gründer eine klare ästhetische Linie: „Outfits müssen nicht kompliziert sein, um zu wirken. Sie brauchen lediglich eine klar erkennbare Linie“, so Hansen. Bastian Arend ergänzt: „Die besten Outfits für Männer sind nicht kompliziert, sondern harmonisch und durchdacht.“

Das Affiliate-Dilemma: Geschäftsmodell im kritischen Check

Wirtschaftlich operiert VESTIO über ein Affiliate-Modell. Die App ist für Nutzer kostenlos, während das Unternehmen Provisionen von Partner-Anbietern bei einem erfolgreichen Kauf erhält. Hier liegt für den kritischen Betrachter ein interessanter systemischer Interessenkonflikt: Das erklärte Ziel „Weniger Konsum – bessere Entscheidungen“ steht ökonomisch potenziell im Widerspruch zu einem Modell, das von Transaktionen lebt. Zudem stellt sich die Frage der langfristigen Nutzerbindung: Sobald ein Mann seine „perfekte Garderobe“ aufgebaut hat, sinkt der Bedarf für weitere Anschaffungen. Dass das Unternehmen dennoch auf Wachstum setzt, zeigt die Erhöhung des Stammkapitals auf knapp 30.000 Euro im September 2025. Langfristig plant VESTIO die Integration eines Marktplatzes, der Partnerprodukte und eigene Kollektionen vereint, um basierend auf Daten den größten Mehrwert zu liefern.

Marktpositionierung und technologischer Vorsprung

Im Vergleich zum Wettbewerb besetzt VESTIO eine spezifische Nische. Während Curated-Shopping-Anbieter (z.B. Outfittery) auf den Versand physischer Boxen setzen, bleibt VESTIO ein rein digitaler Guide, der dem Nutzer die volle Freiheit bei der Wahl des Händlers überlässt. Andere Styling-Apps verlangen oft zeitintensive Foto-Inventuren, während VESTIO auf logische Kombinationen setzt.

Das Risiko bleibt jedoch die Abhängigkeit von der Personal Brand Justus Hansens. Letztlich ist VESTIO der Versuch, Mode so effizient wie eine Prozessoptimierung zu gestalten – oder wie Bastian Arend es formuliert: „Viele Männer haben mehr Kleidung als Stil. Vestio ändert das.“ Mit dem Aufbau der App wolle man Männern „genau diese Arbeit abnehmen“, damit sie sich ultimativ „besser fühlen“ können.

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

Comeback in der Energiebranche: Ex-Yello-Chef Peter Vest fordert mit neuem Modell den Strommarkt heraus

Mit STARQstrom ist zum Jahresanfang ein neuer Player in den Energiemarkt eingetreten. Das Hamburger Start-up setzt auf ein prominentes Gründer-Duo und ein Modell, das den klassischen Börsenhandel umgehen will. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Preis, sondern auf den wachsenden ESG-Nachweispflichten des Mittelstands.

In der deutschen Energielandschaft meldet sich ein bekanntes Gesicht zurück: Dr. Peter Vest, der ehemalige Geschäftsführer von Yello Strom, hat gemeinsam mit Fabio Griemens zum 1. Januar 2026 den neuen Energieversorger STARQstrom gelauncht. Während Vest die Branchenerfahrung aus der Konzernwelt mitbringt, kommt Co-Gründer Griemens aus der Tech- und Skalierungsecke, mit Stationen im Management von LinkedIn und FREENOW.

Das Duo tritt an, um die Wertschöpfungskette der Stromversorgung zu straffen. Das Kernversprechen des neuen Anbieters liegt in der sogenannten „Direktvermarktung“. Anstatt den erzeugten Strom über die Strombörse zu handeln – wo er oft anonymisiert und wieder zurückgekauft wird –, setzt das Startup auf eine direkte Verzahnung von Erzeugung und Belieferung.

Umgehung der „Doppelschleife“

Das Geschäftsmodell zielt darauf ab, Handelsstufen zu eliminieren. Laut Peter Vest vermeidet das Unternehmen die übliche „Doppelschleife“ über die Börse, bei der Energie zunächst vermarktet und später für die Belieferung wieder beschafft wird. Stattdessen nutzt STARQstrom Energie aus eigenen PV- und Windparks sowie den direkten Einkauf, um sie ohne Umwege an die Endkunden zu bringen.

Diese Strategie soll vor allem Preistransparenz schaffen und die Volatilität abfedern. Im ersten Betriebsmonat nach dem Start im Januar 2026 konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund drei Millionen Kilowattstunden (kWh) Grünstrom absetzen.

ESG-Pflichten als Wachstumstreiber

Obwohl das Angebot auch Privatkunden offensteht, visiert das Startup strategisch vor allem den energieintensiven Mittelstand an. Hier identifizieren die Gründer ein drängendes Problem jenseits der reinen Kosten: die bürokratischen Anforderungen der Energiewende.

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, im Rahmen von ESG-Berichtspflichten (Environment, Social, Governance) und Audits die Herkunft ihrer Energie lückenlos nachzuweisen. „Wer heute Strom einkauft, schaut nicht nur auf den Preis, sondern genauso auf Herkunft und Nachweislogik“, erklärt Mitgründer Fabio Griemens die Marktlücke. Da der Strom aus definierten Anlagen in Deutschland stammt und nicht als Graustrom über die Börse fließt, können Herkunftsnachweise für jede Kilowattstunde direkt bereitgestellt werden, was die Compliance-Prozesse für Firmenkunden vereinfachen soll.

Ambitionierte Skalierungsziele

Die Ziele für die Anlaufphase sind sportlich gesteckt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant das Hamburger Unternehmen mit einem Volumen von rund 500 GWh im eigenen Bilanzkreis. Gedeckt wird dieser Bedarf durch einen Mix aus PV- und Onshore-Windanlagen, wobei bei Spitzenlasten ergänzend auf Börsenbeschaffung zurückgegriffen werden kann.

Mittelfristig zielt das Gründer-Duo auf den Massenmarkt: Bis Ende 2027 soll rechnerisch eine Menge an Erneuerbarer Energie bereitgestellt werden, die der Versorgung von einer Million Haushalte entspricht. Ob das Modell der direkten Vermarktung angesichts des volatilen Erzeugungsprofils erneuerbarer Energien auch bei dieser Skalierung die versprochene Planungssicherheit halten kann, wird die Marktentwicklung in den kommenden zwei Jahren zeigen.

Dr. Peter Vest und Fabio Griemens werden ihr Konzept dem Fachpublikum erstmals auf der E-World im Februar vorstellen.

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

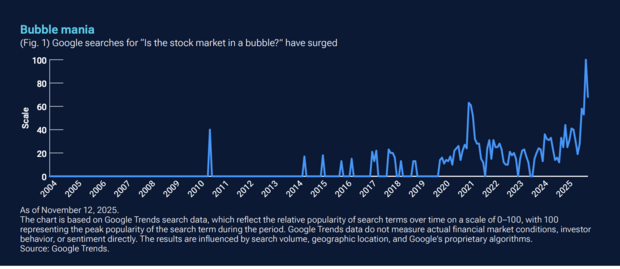

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anreize für Infrastrukturanbieter („Picks and Shovels”-Akteure) und Entwickler von KI-Anwendungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Während Infrastrukturunternehmen von einer kontinuierlichen Expansion und Investitionen profitieren, konzentrieren sich Anwendungsentwickler auf die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Kosten. Um den Kommentar des Dodos nach dem Caucus-Rennen in Lewis Carrolls Alice im Wunderland umzukehren: „Nicht jeder kann gewinnen, und nicht jeder kann einen Preis bekommen.” Die optimistischen Prognosen für die KI-Infrastruktur zeigen, wie viel Hype in den heutigen Bewertungen der Hyperscaler steckt. Es ist ironisch, dass Rechenzentrumsprojekte nach den griechischen Titanen Prometheus und Hyperion benannt werden. In der griechischen Mythologie folgt auf Hybris immer Nemesis. Um noch ein bisschen Latein mit einzubringen: caveat emptor.