Aktuelle Events

Prost könnte jetzt von seinen Plänen erzählen, das Ausland zu erobern. Doch der Unternehmer hat anderes im Sinn. Über seine 476 Mitarbeiter möchte er reden, Mitunternehmer nennt er sie. Das ist formal nicht ganz richtig. Die Angestellten halten keine Anteile am Unternehmen. Doch Prost lässt sich seine Art, die Dinge zu benennen, nicht ausreden, die Bezeichnungen „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ seien schließlich auch nicht korrekt. „Es ist doch nicht so, dass einer was gibt und die anderen was nehmen.“ Nein, bei Liqui Moly ziehen alle an einem Strang, auch die „Weggefährten“ – noch so ein Prost-Wort für Angestellte – „denken unternehmerisch“, sagt er. Prost würdigt ihre Leistung in aller Deutlichkeit: „Die Leute machen mich reich.“ Deshalb ist es für den Unternehmer auch nur „klug“ und „fair“, sie gut zu bezahlen.

Als die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie im letzten Jahr eine Nullrunde vereinbarte, hat Prost die Löhne trotzdem um 2,5 Prozent angehoben, plus einer Einmalzahlung von 750 Euro. „Dafür habe ich aus dem Lager der Arbeitgeber Anfeindungen bekommen und aus dem Lager der Gewerkschaften auch“, sagt Prost. Der Mann mit dem ergrauten Schnauzer regt sich auf, kommt jetzt richtig in Fahrt. Was ihn ärgert, sind aber nicht die Attacken. Die ist er gewohnt. Was ihn auf die Palme bringt, ist die Mentalität der Unternehmer. „Die fahren tolle Gewinne ein, aber für die Arbeitnehmer bleibt nichts übrig“, sagt Prost. Gerecht ist das in seinen Augen nicht, gerecht ist, wenn man seinen Mitarbeitern selbst dann eine Anerkennung zukommen lässt, wenn es im Unternehmen einmal nicht so gut läuft.

Prost muss nicht weit zurückdenken, um ein Beispiel zu nennen: Kurz vor Weihnachten hat der passionierte Motorradfahrer jedem Angestellten 500 Euro Prämie ausgezahlt, obwohl der Gewinn mit knapp acht Millionen Euro nur halb so hoch ausfiel wie im Jahr zuvor. „Das ist keine Handlungsempfehlung, die im kapitalistischen Lehrbuch steht“, sagt Prost. Aber es ist seine Art, gute Mitarbeiter zu halten. Fluktuation und Krankenstand tendieren bei Liqui Moly gegen Null, die Zahl der Bewerbungen ist hoch. Trotzdem ist es nicht Kalkül, was den Unternehmer veranlasst, ein paar Scheinchen oben drauf zu legen. „Es ist meine Herkunft“, sagt der Sohn eines Maurers und einer Fabrikarbeiterin. „Als Kind habe ich in einer Sozialwohnung gelebt.“

Schlossherr? Scheiß drauf!

Heute lebt Prost in einem Schloss. Man liest es in fast jedem Bericht über ihn. Allerdings wird die Tatsache manchmal in einer Art und Weise verbreitet, als ginge es darum zu beweisen, dass Prost ein falsches Spiel treibt, als ob einer, der sozial eingestellt ist, nicht reich sein darf. Dabei kostet jede Villa mehr als das Schloss. Und bevor er auch nur einen einzigen Mitarbeiter entlassen muss, würde er das alte Gemäuer wieder verkaufen. „Scheiß drauf,“ ruft Prost in den Hörer. Es kann doch nicht so schwer sein zu verstehen, dass es wichtigeres gibt im Leben, als Geld zu scheffeln.

Was Prost wichtig ist, erfährt jeder, der einen Fuß in die Ulmer Firmenzentrale setzt. Im Foyer hängt ein Poster, auf dem nachzulesen ist, woran der gebürtige Bayer sich orientiert. Anstand steht da. Und Demut. Bescheidenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit. Dankbarkeit, Fleiß und Fürsorge. Auch Liebe. Oder Respekt. Loyalität. Die Liste der Werte an der Wand ist beachtlich, viel beachtlicher aber ist, dass Prost diese Werte lebt. Und dass er fuchsteufelswild wird, wenn andere Unternehmen diese Werte mit Füßen treten. Manchmal geht sein Zorn so weit, dass er Zeichen setzt. Ausrufezeichen! Als der Mineralölkonzern BP im Frühjahr letzten Jahres die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko verursachte, reagierte der Unternehmer mit einem Boykott. Bis heute bezieht sein Unternehmen kein Öl von BP, bis heute meiden seine Mitarbeiter die Tankstellen des Konzerns.

Mehr als nur Geld scheffeln

Seit dem Boykott ist Prost ein gefragter Mann in den Medien. Alle wollen wissen, wie es ist, wenn sich David gegen Goliath auflehnt. Ein paar Monate lang hat Prost es genossen, im Mittelpunkt zu stehen, als Mensch mit sozialem Gewissen wahrgenommen zu werden. Mittlerweile ist ihm die Öffentlichkeit zu viel geworden. „Sie glauben ja gar nicht, wie viele Zuschriften ich bekommen habe“, sagt Prost. „Die wollen doch alle beantwortet werden.“ Und wenn Prost beantworten sagt, meint er helfen. Das ist die Prost’sche Lust an der zackigen Formulierung. Doch ist die verhallt, krempelt der Mann die Ärmel hoch. „Meine Konsequenz aus dem letzten Jahr ist es, eine Stiftung zu gründen“, sagt er. Eine halbe Million Euro seines Privatvermögens will er einsetzen, um Menschen in Not zu helfen. „Gott sei Dank hat mir der Herrgott die Möglichkeit dazu gegeben“, sagt Prost. Die Möglichkeit namens Liqui Moly.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 01/2011

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Sinnstiftend statt Schikane

Sinnstiftend statt Schikane

Das passt zu dem Mann, der zwar ein großes Selbstbewusstsein besitzt, aber nicht in dem Verdacht steht, eitel oder arrogant zu sein. Einem Mann, der sich (zu Recht) zuschreibt, dm zum Erfolg geführt zu haben, dem aber die Gewissheit viel wichtiger ist, dazu nie Methoden wie sein ärgster Konkurrent Anton Schlecker angewandt zu haben. Während Schlecker seine Mitarbeiter kontrolliert und schikaniert, nimmt Werner nicht einmal das Wort „Mitarbeiter“ in den Mund. Kollegen nennt er die Menschen, die bei dm Regale befüllen oder an der Kasse Waren über den Scanner ziehen. Und er behandelt sie wie ein kostbares Gut. „Wir zeigen den Kollegen, dass wir sie brauchen, dass es auf jeden einzelnen von ihnen ankommt“, sagt Werner. Sinnstiftend müsse die Arbeit sein – auch das sagt er. Und wer kritisch nachfragt, wie eine Tätigkeit an der Kasse Sinn stiften könne, der wird darauf hingewiesen, dass man erstens nicht von sich auf andere schließen dürfe, dass zweitens der Kontakt mit den Menschen das Arbeiten an der Kasse so interessant mache und dass drittens er selbst früher im Laden, „das Kassieren geliebt“ habe. „Es war immer spannend zu gucken, was die Leute kaufen. Wenn zum Beispiel plötzlich Windeln auf dem Tresen lagen, dann wusste ich, dass die Kundin Nachwuchs bekommen hatte.“

Hier bin ich Mensch ...

Lange ist es her, dass Werner die Lebensläufe seiner Kunden anhand ihrer Einkaufskörbe studierte. Das aufrichtige Interesse an den Menschen aber hat er sich bewahrt. Kein Wunder, Werner ist Anthroposoph, seit er vor mehr als 30 Jahren die Schriften Rudolf Steiners las. Und er ist eine Art praktizierender Schöngeist. Goethes „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“ münzt er, bezogen auf die Mitarbeiter, kurzerhand in „Hier bin ich Mensch, hier steig ich ein“ um, im Hinblick auf seine Kunden in „Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein“. Und wer glaubt, da wolle ein Einzelhändler ohne Universitätsabschluss und ohne Abitur im Lichte eines großen Literaten glänzen, der irrt gewaltig.

Kultur ist für Werner „der Quell unseres Daseines“, Kultur steht sogar auf dem Stundenplan der dm-Auszubildenden. In zwei achttägigen Workshops führen die „Lernlinge“, wie Werner sie nennt, unter der Regie erfahrener Schauspieler, Regisseure und Pädagogen Theaterstücke auf. Diese besondere Form der Ausbildung veranlasste den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dm 2004 mit dem Initiativpreis Aus- und Weiterbildung auszuzeichnen. Es folgten weitere Ehrungen, Werners höchste ist das Bundesverdienstkreuz. Ferner wurde der siebenfache Vater 2008 von Ernst & Young zum Entrepreneur des Jahres in der Kategorie Handel gewählt, 2005 ehrte ihn der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) mit dem BDU Manager-Award, im gleichen Jahr wurde Werner im Rahmen der II. Bayreuther Dialoge mit dem erstmals vergebenen Bayreuther Vorbildpreis ausgezeichnet.

... hier steig ich ein

Werner taugt zum Vorbild. Das beweist er, wenn er vor Studenten des Interfakultativen Instituts für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe, dessen Leitung er seit sechs Jahren innehat, spricht. Mit Verve erklärt der Professor den jungen Menschen das Unternehmertum, mal mit Appellen an die Liebe, mal mit nüchternen Formulierungen: Wer als Gründer glaube, er habe die „Erfolgsformel der Zukunft gefunden“, nur weil er im Augenblick erfolgreich sei, der befinde sich auf dem Holzweg, doziert Werner.

Die Existenzgründung sei nämlich kein dauerhafter Zustand, vielmehr müsse sich ein Unternehmen ständig regenerieren. „Nur in dem Maße wie sich dm regenerierte, konnte das Unternehmen expandieren“, sagt Werner. Anzuerkennen, dass man sich stets weiter entwickeln muss – daran hapere es in der Praxis allerdings zu oft, hat der Unternehmer beobachtet. Und er kennt sogar den Grund: „Das Pionierhafte ist so schön“, da sei man geneigt, es festhalten zu wollen. Doch Werner kann nur raten, dieser Verlockung zu widerstehen. Zur Begründung zitiert er mal wieder: „Verweile doch, du bist so schön. Dann mag man mich in Ketten schlagen. Dann will ich gern zugrunde gehen.“ Gelesen hat er diese Zeilen natürlich bei Goethe, seinem Sinngeber, seinem Unternehmensberater, seinem Motivator in Sachen Grundeinkommen.

Eigenwillig und stets mutig

Eigenwillig und stets mutig

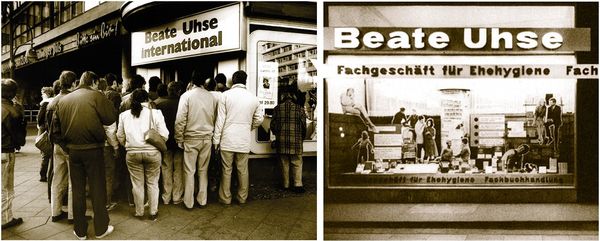

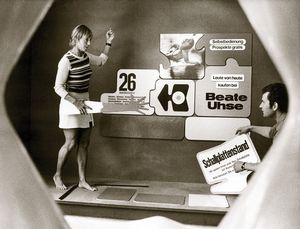

Mit ihrem zweiten Mann hatte die „Liebesdienerin der Nation“ auf Dauer kein Glück, sie ließ sich 1972 scheiden. Das Unternehmen jedoch wuchs und wuchs, nach Inkrafttreten des neuen Paragraphen 184 StGB im Jahr 1975 umso rasanter: 1978 gründet das Unternehmen einen Filmverleih, 1979 übernimmt es die Ladenkette „Dr. Müller’s“, 1983 startet der Videobetrieb, 1992 steigt die Firma in den Online-Handel ein, 1996 weiht Uhse das Erotik-Museum in Berlin ein, 1998 eröffnet der erste Laden auf Mallorca, 1999 geht Beate Uhse an die Börse, übernimmt andere Unternehmen. Heute ist Beate Uhse Europas größter Erotik-Konzern mit 300 Läden in elf Ländern. Der Großhandel beliefert sogar Kunden in 60 Ländern der Erde – und ist damit weltweit Marktführer. Der Umsatz des Unternehmens beläuft sich (im Jahr 2006) auf 270 Millionen Euro, der Wert der Marke wird auf 64 Millionen Euro taxiert, 1500 Mitarbeiter arbeiten für den Konzern.

Verantwortlich für den Erfolg ist vor allem eine: Beate Uhse selbst. Sie ließ sich nicht von den Feministinnen in die Flucht schlagen, nicht von Anwohnern, die protestierten, wenn ein Laden in ihrer Umgebung eröffnet werden sollte, nicht von Wettbewerbern, nicht von Gerichten, nicht von der Presse. Letztere versuchte sie stattdessen immer wieder auf ihre Seite zu ziehen – mit Erfolg. Nach einer schwierigen Gerichtsverhandlung, die mit einem Freispruch für die Unternehmerin endete, titelte die Bild-Zeitung „Freispruch für den Orgasmus“ – und bescherte der Unternehmerin damit „den endgültigen Durchbruch und erheblichen Sympathiegewinn“.

Seit fast sieben Jahren ist die Macherin tot. Manches hat sich seitdem geändert, die Geschäfte führen nun familienfremde Manager, Sohn Ulrich Rotermund hat den Vorsitz des Aufsichtsrates inne. Er war es auch, der im jahr 2001 die gemeinnützige Beate Uhse Stiftung ins Leben rief, um Menschen in Not zu helfen. Auch das öffentliche Auftreten des Unternehmens hat sich dem Zeitgeist angepasst. Neue Läden werden nur noch in besten Innenstadtlagen eröffnet und sie sind moderner gestaltet, um mehr Frauen als bislang anzuziehen.

Ferner wurde das Erscheinungsbild der Marke verjüngt, der Schriftzug ist laut Konzern-Pressemitteilung „frischer“ und „peppiger“. Zwar sind die Lettern noch immer in rot gehalten. Die jetzigen Firmenlenker nennen die Farbe aber „erotisches Rot“.

Erfolg gegen alle Widerstände

Erfolg gegen alle Widerstände

Es kostete Beate Uhse viel Kraft und Geld, sich zur Wehr zu setzen. In den ersten Jahren erschien sie schließlich „fast wöchentlich zu Vorladungen“. Doch Uhse war nicht der Typ, der sich von Hindernissen hätte entmutigen lassen, lieber ergriff sie die Flucht nach vorn. Ordnete Überstunden an, um alles Werbematerial an einem einzigen Tag aussenden zu können – und somit zu verhindern, dass ein Teil der Prospekte beschlagnahmt wurde.

Denn erstens gaben ihr die Kunden Recht. In zahlreichen Zuschriften drückten sie ihre Dankbarkeit aus, versicherten, dass Beate Uhse ihre „Ehen rette“. Zweitens führte der wachsende Zuspruch in der Bevölkerung zur wachsenden Nachfrage nach Aufklärungsbroschüren, Kondomen und Potenzmitteln – und damit zum Erfolg des Unternehmens. Bereits im Jahr 1954 erwirtschaftete die Firma 500.000 Mark Umsatz, zwei Jahre später waren es bereits 1,3 Millionen. Beate Uhse wollte sich diesen Erfolg nicht mehr nehmen lassen. Der zierlichen, blonden Frau blieb also gar nichts anderes übrig, als beharrlich zu sein. Und so wurde sie – dank ihrer Zähigkeit – zur Vorkämpferin für die sexuelle Freiheit, zur erfolgreichen Unternehmerin.

Eigenwillig und mutig war Beate Uhse zeit ihres Lebens. Die 1919 in Ostpreußen geborene Beate Köstlin besuchte als einzige weibliche Flugschülerin eine Flugschule, machte mit 18 Jahren den Flugschein und wurde Einfliegerin beim Flugzeugwerk Straußberg in Berlin, später für die Luftwaffe. Gegen Ende des Krieges, ihr Mann Hans-Jürgen Uhse war nach kurzer Ehe gestorben, flüchtete sie mit der letzten noch flugtüchtigen Wehrmachtsmaschine aus dem von den Russen eingekesselten Berlin nach Nordfriesland. Mit an Bord war ihr zweijähriger Sohn Klaus. Beate Uhse war Mitte zwanzig, als sie – Flüchtling, Mutter und Witwe – eine neue Existenz aufbauen musste. Sie wartete nicht lange damit. 1948 gründete sie nicht nur ihr Unternehmen, sie heiratete den Kaufmann Ernst-Walter Rotermund, 1949 gebar Beate Uhse ihren zweiten Sohn Ulrich Rotermund.