Aktuelle Events

Coworking Restart

Während sich Geschäftsmodelle (auch krisenbedingt) neu anpassen, stehen flexible Arbeitsräume höher im Kurs den je. Wenn du aktuell darüber nachdenkst, dich in ein Coworking Space einzumieten, findest du hier Tipps und To Do’s, die dir die Entscheidungsfindung in der (Post-)Corona-Zeit erleichtern.

Es ist keine leichte Aufgabe, den richtigen Büroräum für ein Unternehmen zu finden. Für Start-ups oder expandierende Firmen ist diese Herausforderung sogar noch größer. In den frühen Phasen einer Unternehmensgründung treten immer wieder Schwierigkeiten auf, die Einfluss auf die gemachten Entscheidungen bezüglich der eigenen Geschäftsräume nehmen (Ausgaben für die Instandhaltung, Finanzierung der technischen Ausstattung, etc.). Gemeinschaftliche Arbeitsplatzlösungen wie Coworking Spaces sind dafür vorgesehen, dynamischen Unternehmern eine kollaborative und produktive Umgebung zu bieten. Damit werden viele Hürden beseitigt, denen Mieter bei der Wahl eines geeigneten Büros gegenüberstehen.

Der rasante Aufstieg der Coworking Spaces liefert Start-ups, Wirtschaftstreibenden und ortsunabhängigen Mitarbeitern unzählige Möglichkeiten bei der Suche eines geeigneten Büroarbeitsplatzes. Du kannst dir daher sicher sein, dass du ein Büro finden wirst, welches zu deinem Budget, deinen Bedürfnissen und deiner Unternehmenskultur passt. Es war nie vorgesehen, dass Coworking Büros traditionelle Arbeitsplatzumgebungen verdrängen. Stattdessen entstand der Trend zum kollaborativen Arbeiten als Antwort auf die globale Rezession, als sich gemeinschaftliche Geschäftsräume zum Zufluchtsort für die plötzlich krisengeplagte Arbeiterschaft verwandelten. Auch in der heutigen Zeit – da wir uns aufgrund der Corona-Pandemie in einer neuen wirtschaftlichen Krise befinden – erweisen sich flexibel mietbare Coworking Spaces als unverzichtbare Werkzeuge für die fortschrittliche Personaleinsatzplanung.

Typische Coworking-Räume werden entweder von lokalen Vermietern oder von international vertretenen Wettbewerbern wie WeWork, Spaces oder ImpactHub angeboten. Daneben sind auf dem globalen Geschäftsimmobilienmarkt zahlreiche andere Coworking-Optionen vorhanden, z.B. in Cafés, Restaurants, Hotellobbys, Einkaufszentren, Flughäfen usw. Diese offen gestalteten Arbeitsplätze bieten vor allem Freelancern und digitalen Nomaden den Luxus, zu jeder Zeit spontan an ihren Projekten weiterzuarbeiten. Indem Coworking Spaces Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Ideen, Herangehensweisen und Zukunftsvisionen zusammenbringen, erlangen die Mieter zusätzliche Motivation und Inspiration.

Es wird schnell deutlich, dass die richtige Coworking-Umgebung Menschen bei ihren Karriereplänen unterstützen kann. Zudem ist es viel einfacher, sich außerhalb der eigenen vier Wände auf geschäftliche Aufgaben zu konzentrieren. Wenn du darüber nachdenkst, dich in ein Coworking Space einzumieten, findest du nachfolgend mehrere Tipps, die dir die Entscheidungsfindung womöglich erleichtern.

1. Wichtig sind Sauberkeit und Sicherheitsmaßnahmen

Die Büros, die nach der Quarantäne wiedereröffnen, werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr so aussehen wie vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Da die Mieter um ihre Gesundheit besorgt sind, ist es nur logisch, dass die Vermieter die Räumlichkeiten entsprechend umgestalten. Eine sichere Umgebung muss zukünftig mehr als nur Überwachungs- und Alarmsysteme bereithalten: Zusätzlich werden Sie Desinfektionsecken, gesonderte Waschräume sowie Hinweisschilder, die zu Hygienemaßnahmen und zum Social Distancing aufrufen, vorfinden. Ein modernes Coworking Büro sollte den Mietern ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen geben. Achte deshalb darauf, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, bevor du dich für ein Mietobjekt entscheidest.

2. Achte auf ausreichend Platz

Laut den aktuellen Empfehlungen sollten Schreibtische mindestens einen Meter Abstand zueinander haben, was sicherlich eine Herausforderung für viele Coworking Spaces darstellen wird. Die meisten Vermieter sind jedoch gerne bereit, den Innenbereich ihrer Geschäftsräume – inklusive der Aufenthaltsräume – umzugestalten, um es den Mietern einfacher zu machen, engen körperlichen Kontakt zu vermeiden. Viele Vermieter werden außerdem die Möglichkeit wahrnehmen, Arbeitsbereiche an der frischen Luft einzurichten, die in den warmen Monaten genutzt werden können. Frage deshalb am besten nach, welche Maßnahmen zur Abstandseinhaltung in dem jeweiligen Coworking Space umgesetzt werden.

3. Beachte dein Budget

Einer der Hauptgrüde, wieso Menschen einen Schreibtisch in einem Coworking-Büro mieten, ist die hohe Kosteneffizienz. In vielen Fällen fallen die Mietpreise nur halb so hoch aus wie für einen konventionellen Geschäftsraum. Wenngleich die Kosten pro Schreibtisch (pro Mitarbeiter) angenehm niedrig ausfallen, heißt das nicht, dass sämtliche Mietangebote in deinem Budget liegen werden. Vergleiche deshalb alle Coworking Spaces in der anvisierten Region miteinander, um preisliche Unterschiede festzustellen.

4. Mache dich mit den Einrichtungen vertraut

Im Wettbewerb um potenzielle Mieter bemühen sich die Eigentümer sehr darum, ihre Coworking Spaces voll zu möblieren und voll auszustatten. Dennoch solltest du, bevor du dich auf eine Location festlegen, nachprüfen, welche spezifischen Einrichtungen und Dienstleistungen vor Ort verfügbar sind. Achte außerdem auf die Geschwindigkeit der Internetverbindung sowie auf das Vorhandensein von technischen Geräten, Telefonleitungen, Ruhezonen etc.

5. Probiere es aus

Die allermeisten Eigentümer wissen, dass man anhand von Fotos und Versprechungen nicht entscheiden kann, ob ein Coworking Raum zu den eigenen unternehmerischen Aktivitäten passt. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst einen Tagespass zu beantragen (dieser ist oftmals kostenlos). Indem du einen Probe-Arbeitstag in dem angedachten Coworking Space verbringst, erlangst du Gewissheit darüber, ob dir die soziale Atmosphäre zusagt, ob die angebotenen Einrichtungen und Services nützlich für dich sind und ob du dort auf potenzielle Verbündete oder Kunden treffen wirst.

6. Erreichbarkeit

Die Erreichbarkeit ist nach wie vor ein wichtiger Faktor, den es bei der Suche nach dem richtigen Coworking Hub zu berücksichtigen gilt. Du solltest dich vergewissern, dass ein Großteil deiner Angestellten in der Nähe der Location wohnt und diese mit dem eigenen PKW oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ansteuern kann. Mitarbeiter können nämlich nur dann ihr ganzes Potenzial am Arbeitsplatz aufbringen, wenn sie nicht jeden Tag viele Stunden lang zwischen dem Wohnort und dem Coworking Space pendeln müssen. Achte deshalb darauf, dass das Gemeinschaftsbüro strategisch gut positioniert ist und günstige Transportverbindungen aufweist.

7. Die Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum

Unternehmer sind normalerweise sehr optimistisch eingestellt, wenn sie ein neues Projekt angehen, und rechnen mit einem nachhaltigen Wachstum. Gemeinschaftliche Büros, die Firmen eine unkomplizierte, spontane bzw. kontinuierliche Expansion ermöglichen, stehen daher hoch im Kurs. Du solltest diesen Punkt von Anfang an beachten. Stelle sicher, dass du in dem angedachten Coworking Space jederzeit mehr Schreibtische hinzubuchen oder bei Bedarf sogar einen kompletten Raum einnehmen kannst.

8. Die Art der Mietvereinbarungen

Als flexible Arbeitsplatzlösungen bieten praktisch alle Coworking Räume agile Mietverträge an. Dennoch ist es empfehlenswert, alle Möglichkeiten kennenzulernen, bevor du dich für die bestmögliche Option entscheidest. Stündliche, tägliche oder wöchentliche Mietverträge sind dann am besten geeignet, wenn du den Arbeitsplatz nur für eine sehr kurze Periode in Anspruch nehmen willst. Am beliebtesten sind monatliche Mietvereinbarungen. Wenn du den Schreibtisch hingegen für ein ganzes Jahr buchst, darfst du dich auf einen beachtlichen Preisvorteil freuen. Zudem hast du die Wahl zwischen „Fix Desks“ (wenn du eine komplette Arbeitswoche hast) und „Hot Desks“ (wenn du ein flexibles Zeitmodell bevorzugst). Aufgrund der aktuellen Situation und den daraus hervorgegangenen Abstandsregelungen ist davon auszugehen, dass die Anzahl an verfügbaren Schreibtischen innerhalb der Coworking Büros reduziert sein wird.

9. Zugang zum Büro

Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, wenn deine Tätigkeiten international ausgerichtet sind. Wer mit Kunden auf der ganzen Welt in Verbindung steht, muss oftmals rund um die Uhr erreichbar sein – demnach sollte auch dein Coworking Space 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche geöffnet haben. Überprüfe unbedingt, ob der anvisierte Mietvertrag die Möglichkeit bietet, deinen Arbeitsplatz zu jeder erdenklichen Uhrzeit aufzusuchen.

10. Gemeinschaft und After-Work-Angebote

Die Aussicht auf ein lebendiges After-Work-Life ist für viele Nutzer von Coworking-Büros reizvoll. Doch was genau ist damit gemeint? In vielen gemeinschaftlichen Arbeitsumgebungen schließen die Mieter Freundschaften untereinander oder gehen zumindest früchtetragende Partnerschaften ein. Um das Einheitsgefühl zu fördern, organisieren die Vermieter regelmäßige Events, bei denen sich die Mieter weiterbilden, austauschen, kennenlernen oder einfach nur vergnügen können. Nach der massenhaften „Work from Home“-Phase, die wir zurzeit durchleben, wird es sicherlich nicht einfach sein, in das normale Leben zurückzukehren. Deshalb werden die Vermieter zukünftig virtuelle und physische Veranstaltungen miteinander kombinieren müssen, um die Menschen in sicherer Weise zusammenzubringen und ein Zugehörigkeitsgefühl zu erschaffen. Du solltest den Eventkalender deines anvisierten Coworking Hubs genau studieren, um zu erfahren, welche Möglichkeiten zum (distanzierten) Socializing bestehen.

Änderungen im gesamten System

Die aktuelle wirtschaftliche Lage hat auch dem Geschäftsimmobilienmarkt große Herausforderungen auferlegt und viele Unsicherheiten heraufbeschwört. In der nahen Zukunft wird die Coworking-Industrie eine Testphase durchlaufen. Viele Experten sind sich einig, dass das Verhalten im Büro niemals mehr so sein wird wie zuvor. Allerdings wird man sich schnell an die neuen Regelungen in der Coworking-Umgebung gewöhnen. Um eine angenehme Arbeitsplatzatmosphäre zu schaffen, planen viele Vermieter, zukünftig noch größeren Wert auf die Hygiene zu legen.

Außerdem wird das Thema Abstand wichtiger sein als je zuvor – die Anzahl an Mietern, die zur selben Zeit in einem gemeinschaftlichen Raum verweilen dürfen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit begrenzt sein. Es ist außerdem davon auszugehen, dass Outdoor-Arbeitsbereiche stärker nachgefragt werden, da sich die Mieter an der frischen Luft in größerer Sicherheit wähnen.

Viele Unternehmen sind bereits dabei, die Mitarbeiterdichte in den Geschäftsräumen zu reduzieren, indem sie manche Teams extern arbeiten lassen. Dennoch wird eine professionelle Arbeitsplatzumgebung stets bedeutende Vorzüge gegenüber dem Home Office in der Küche oder im Wohnzimmer aufweisen.

Das Coworking-Modell, welches ursprünglich auf die Bedürfnisse von Start-ups und Kleinunternehmern angepasst wurde, offenbart Firmen eine ausgezeichnete Flexibilität. Die Wahl der richtigen Räumlichkeit für deine Business-Projekte ist das A und O, wenn du dein Unternehmen prosperieren und florieren sehen willat. Da Arbeitgeber rund um den Globus damit experimentieren, ihre Mitarbeiter allmählich zurück ins Büro zu holen, müssen Führungskräfte jetzt aktiv werden und sicherstellen, dass die Arbeitsplatzumgebung nicht nur die Produktivität der Mitarbeiter fördert, sondern auch ihre Gesundheit schützt. Dies macht es notwendig, die vorhandenen Mietoptionen hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen, der Inneneinrichtung und der verfügbaren Leistungen genauer zu untersuchen.

Die Autorin Martha Richmond ist eine kreative Freelance-Texterin, die für MatchOffice arbeitet. Ihre Aufgabe besteht hauptsächlich darin, Artikel über Gewerbeimmobilien und sonstige Businessthemen zu verfassen und diese auf relevanten Webseiten, Blogs und Foren zu veröffentlichen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Unternehmen gründen? Das sind die wichtigsten Versicherungen

Bestimmte Risiken können im Ernstfall die Existenz eines Unternehmens bedrohen. Auf welche Versicherungen sollten Gründer deshalb nicht verzichten?

Versicherungsschutz: Für Gründer besonders wichtig

Gerade bei der Existenzgründung sollten Selbstständige Versicherungen sofort mitdenken, denn unter bestimmten Umständen können Vorfälle wie verursachte Schäden, Ausfälle, Rechtstreitigkeiten und mehr das unternehmerische Fortbestehen bedrohen. Versicherungen mindern diese Risiken. Allerdings ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Versicherungen tatsächlich für wen sinnvoll sind.

Zunächst sollten Selbstständige abwägen, welche Risiken für sie besonders existenzgefährdend sind – für solche Fälle sollte direkt bei der Gründung eine Versicherung abgeschlossen werden. Darüber hinaus sollten sie analysieren, welche Vorfälle dem Unternehmen ebenfalls schaden könnten und welche Risiken (vorerst) vielleicht vernachlässigbar sind.

Rundumschutz: Persönliche und gewerbliche Versicherungen

Gründer müssen nicht nur das unternehmerische Risiko bei der Wahl ihrer Versicherungen betrachten, sondern auch ihr persönliches Risiko mit einbeziehen. Denn: Fallen Selbstständige kurzfristig oder für einen längeren Zeitraum aus, kann das unter Umständen Folgen für das Unternehmen haben.

Diese persönlichen Versicherungen sind besonders wichtig:

- Krankenversicherung: Auch für Selbstständige in Deutschland Pflicht – kann gesetzlich oder privat versichert werden.

- Krankengeld-, bzw. Krankentagegeldversicherung: Deckt Ausfälle ab.

- Berufsunfähigkeitsversicherung: Sichert den Lebensstandard auch bei längerfristigem Ausfall.

- Rentenversicherung: Je nach Berufsgruppe sogar verpflichtend – gesetzlich oder privat frei wählbar.

Um den gewohnten Betrieb des Unternehmens zu sichern und das unternehmerische Risiko zu mindern, sind in der Regel bestimmte gewerbliche Versicherungen besonders bedeutend. Dazu gehören beispielsweise:

- Betriebshaftpflichtversicherung: Deckt Schäden, die durch das Unternehmen verursacht werden – ohne Versicherung haften Selbstständige unbegrenzt.

- Betriebsunterbrechungsversicherung: Mindert Risiken wie Unterbrechungen in den Betriebsabläufen.

- Rechtschutzversicherung: Schützt vor Kosten, die durch Rechtstreitigkeiten verursacht werden.

Learnings aus der Formel 1

Wie Start-ups ihre Leistung mit Boxenstopp-Prinzipien steigern können.

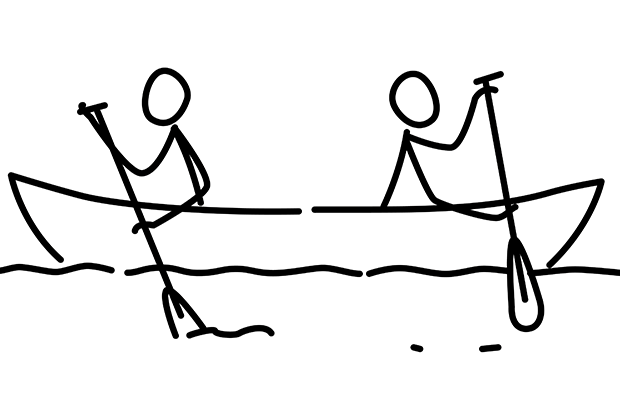

Wenn sich Formel-1-Stars wie Max Verstappen, Charles Leclerc und Lando Norris auf der Rennstrecke messen, ist ein wesentlicher Teil ihres Erfolges auf ihre Boxenstopp-Teams zurückzuführen. Letztendlich kann ein gut eingespieltes Boxenstopp-Team sogar den Ausschlag für den Rennsieg geben.

Ein Boxenstopp ist eine hochgradig koordinierte Aktivität, die von nahtloser Teamarbeit, absolutem Vertrauen und kontinuierlicher Verbesserung abhängt, ähnlich wie die tägliche Arbeit in einem Start-up. Da die Herausforderungen gleichermaßen hoch sind, können Unternehmer*innen von Boxenstopp-Teams lernen, wie man eine sorgfältige Strategieplanung, Teamoptimierung und solide Zusammenarbeit erreicht. Denn durch die Umsetzung der Pitstop-Mentalität in ihrer gesamten Organisation, können Führungskräfte ihr Unternehmen vorantreiben und sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

Strategische Planung aufladen

Ein erfolgreicher Boxenstopp in der Formel 1 setzt voraus, dass jedes Teammitglied seine Rolle kennt und die Aufgaben gleichzeitig ausführt, was nur mit einer klaren, von allen Teammitgliedern geteilten Vision möglich ist. Ziel der Boxenstopp-Crew ist es, den Fahrer in der schnellstmöglichen Zeit über die Ziellinie zu bringen.

Auch wenn die Vision des Unternehmens für eine(n) Manager*in klar ist, ist es wichtig, dass das gesamte Team diese Vision versteht. Die direkte Verknüpfung der Ziele und OKRs der einzelnen Mitarbeitenden mit den Unternehmenszielen ist der Schlüssel, um das Engagement aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass jeder im Unternehmen mit der Gesamtausrichtung des Unternehmens übereinstimmt.

Um in einem Umfeld mit hohem Druck erfolgreich zu sein, ist zudem eine sorgfältige Szenarienplanung für alle möglichen Ergebnisse erforderlich. Inmitten der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit müssen Führungskräfte verschiedene mögliche Geschäftsentwicklungen durchspielen. Rollenspiele, Krisenmanagementübungen und strategische Planungssitzungen sind unerlässlich, damit Teams auch in neuen Szenarien zusammenarbeiten können. Durch die Planung und Vorbereitung auf mehrere Szenarien können sich die Teams mit Zuversicht an sich ändernde Marktbedingungen anpassen.

Förderung der Teamleistung

Boxenstopps, die früher mehr als 30 Sekunden dauerten, werden heute in weniger als zwei Sekunden abgewickelt, was das ständige Streben der Teams nach Leistungsoptimierung widerspiegelt. In ähnlicher Weise können Investitionen in Teamtraining und die Nutzung des technologischen Fortschritts zu erheblichen Effizienzsteigerungen für Start-ups führen.

Investitionen in die Weiterbildung von Teams sind daher von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Es muss nicht nur sichergestellt werden, dass die einzelnen Mitarbeitenden gut für ihre aktuellen Aufgaben gerüstet sind, sondern auch, dass sie durch Schulungen, die ihre breiteren Fähigkeiten fördern, gut für neue Herausforderungen gerüstet sind. Weiterbildung sollte ein integraler Bestandteil der Unternehmensentwicklung sein.

Regelmäßige Auswertungen sind auch der Schlüssel zu langfristigen, schrittweisen Veränderungen. Nach jedem Rennen führen die Boxencrews eine Nachbesprechung durch, um festzustellen, was gut gelaufen ist und was verbessert werden muss. Startups sollten das Gleiche tun, wenn sie ein Meilensteinprojekt abgeschlossen haben, um die wichtigsten Lehren daraus zu ziehen. Es ist wichtig, eine Kultur des offenen Feedbacks zu schaffen, in der sich Teammitglieder auf allen Ebenen sicher fühlen, ihre Erfahrungen zu teilen.

Ein einfacher Zugang zu den Teamdaten über ein intelligentes System ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um Effizienzgewinne zu erzielen und gleichzeitig Zeit von lästigen Verwaltungsaufgaben zu befreien. Ein robustes technisches Toolkit sollte intuitive, interoperable Anwendungen enthalten, die es den Teams ermöglichen, dynamisch von einer zentralen Informationsquelle aus zu arbeiten. Auf diese Weise können die Teams mehr strategische Anpassungen vornehmen.

Das Steuer übernehmen

Ein Boxenstopp wird immer von einer Person geleitet, die dafür sorgt, dass das Team auf allen Zylindern läuft und in Krisenzeiten das Ruder übernimmt. Führungskräfte müssen das richtige Maß an Unterstützung bieten, um ihre Teams auf den Erfolg vorzubereiten, und in den richtigen Momenten eingreifen.

Indem sie auf das Feedback ihrer Teams hören und Echtzeitdaten nutzen, können Führungskräfte in Start-ups einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der in Zeiten der Unsicherheit Klarheit schafft. In Situationen mit hohem Druck ist eine ruhige und präzise Führung der Schlüssel zum Gesamterfolg des Teams.

Wie bei einem Boxenstopp unter hohem Druck müssen Führungskräfte ein Umfeld der Zusammenarbeit und des Vertrauens schaffen. Durch die Schaffung einer Kultur, in der jedes Teammitglied ehrliches Feedback geben kann, das durch Dateneinblicke untermauert wird, können Führungskräfte von Start-ups ihr Team in die Pole-Position bringen.

Der Autor Pierre Berlin ist General Manager EMEA bei monday.com, einer zentralen Projektmanagement- und Kollaborationplattform zur Planung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit im Unternehmen.

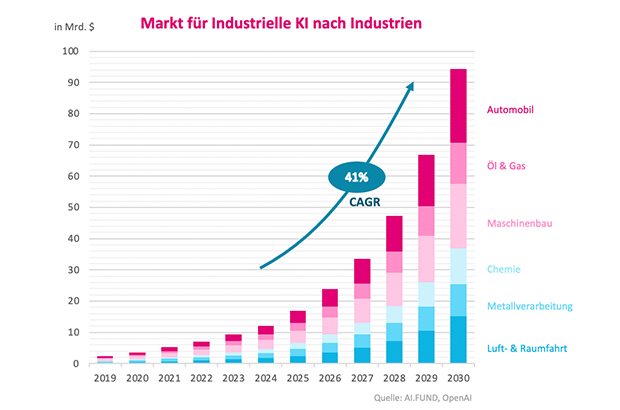

Industrielle KI – Raum für deutsche Einhörner

Wie deutsche Start-ups das hochattraktive Segment der industriellen KI mit innovativen Technologien, Erfindergeist und Ingenieurskunst bereichern und so einen Beitrag dazu leisten können, die Industrie der Zukunft mitzugestalten.

Carl Benz baute Autos, Werner von Siemens Generatoren und Elektromotoren, Carl Zeiss Mikroskope. Was machen Start-ups in Deutschland heute, wenn sie in die Fußstapfen der industriellen Vorreiter treten wollen? Besondere Chancen bietet die industrielle Anwendung der künstlichen Intelligenz (KI). Denn während in anderen KI-Bereichen der Zug bereits abgefahren ist, ist das Rennen um die industrielle KI noch offen. Deutschland, bekannt für seine starke Industrie und sein Ingenieurswesen, hat hier eine hervorragende Ausgangsposition und kann in diesem Bereich eine führende Rolle einnehmen. Und deutsche Start-ups können dieses hochattraktive Segment mit innovativen Technologien, Erfindergeist und Ingenieurskunst bereichern und so einen Beitrag dazu leisten, die Industrie der Zukunft mitzugestalten.

Industrielle KI – entscheidend für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit?

Geht es nach der deutschen Industrie, wird KI maßgeblich über die Zukunft der Branche entscheiden. Laut einer Befragung des Digitalverbands Bitkom unter 604 Unternehmen - darunter 160 Industrieunternehmen - glauben 78 Prozent, dass der Einsatz von KI entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sein wird. Für 70 Prozent der Befragten ist KI sogar die wichtigste Technologie für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie überhaupt. Aber in der Umsetzung der industriellen KI stehen die Unternehmen noch am Anfang: 48 Prozent der Unternehmen beklagen, ihnen fehle die Expertise, KI zielgerichtet einzubinden. Eine Chance für Pioniere.

Dabei hat die Industrie ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche für KI im Blick, deren Spannweite von der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintainance) über das Energie-Management bis zur Leistungsoptimierung reicht. Auch im Lagermanagement, bei der Konfiguration von Maschinen und in der Robotik wird großes Potenzial gesehen. Weitere Einsatzfelder sind die Programmierung beziehungsweise Aufgaben in der Konstruktion, Projektplanung, technisches Management und im Qualitätsmanagement.

Industrielle KI: bereits heute im Einsatz

Die industrielle KI revolutioniert bereits heute verschiedene Bereiche der Industrie durch die Optimierung von Prozessen, die Verbesserung der Effizienz und die Lösung komplexer Herausforderungen. Unternehmen, die diese Technologien frühzeitig implementieren, sichern sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil und tragen zur Steigerung der industriellen Wertschöpfung bei, darunter einige namhafte Beispiele:

Siemens hat eine KI-basierte Branderkennung entwickelt, die herkömmliche Systeme bei weitem übertrifft. Zudem nutzt es KI zur Energieoptimierung in ihrenProduktionsanlagen. Durch die kontinuierliche Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs können Einsparpotenziale identifiziert und realisiert werden.

BMW setzt KI in der Qualitätssicherung ein, insbesondere bei der visuellen Inspektion von Karosserieteilen. Kameras erfassen Bilder, die von ML-Algorithmen analysiert werden, um Fehler in der Lackierung oder anderen Oberflächen zu erkennen.

Der Technologiekonzern Bosch will bis zum Jahr 2025 seine gesamte Produktpalette mit KI ausstatten oder bei der Herstellung KI verwenden - beispielsweise in der Raumfahrt. So ist bereits seit 2019 das Bosch-Sensorsystem SoundSee im Weltall unterwegs, um in der Raumstation ISS ungewöhnliche Geräusche herauszufiltern. Mithilfe von KI-Algorithmen werden die Geräusche analysiert, um herauszufinden, wann eine Wartung erforderlich ist. Zudem verwendet Bosch KI, um die Fertigung von Elektromotoren effizienter und präziser zu gestalten, was zu erheblichen Effizienzgewinnen führt. Darüber hinaus kommt im Unternehmen KI zur Optimierung der Vertriebs- und Betriebsplanung zum Einsatz. Durch die Analyse historischer Verkaufsdaten und anderer relevanter Faktoren kann das Unternehmen die Nachfrage besser vorhersagen und die Produktion entsprechend anpassen.

DHL setzt KI zur Optimierung ihrer Lieferketten ein. Durch die Analyse großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen kann DHL die Routenplanung und Lagerhaltung optimieren und gleichzeitig Risiken wie Wetterbedingungen und Verkehrsstörungen berücksichtigen.

Als Softwareunternehmen entwickelt SAP KI-Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Lieferkettenoptimierung und intelligente Datenanalyse.

„Wir verlieren unsere DeepTech-Innovationen“

Im Interview erklären Daniel Kroll und Jozsef Bugovics, Experten für Wachstumsfinanzierungen bei der M&A- und Debt-Advisory-Beratung Pava Partners, warum viele DeepTech-Innovationen ins Ausland abwandern und wie das verhindert werden kann.

Wie gut ist der Forschungsstandort Deutschland heute noch im Vergleich zu anderen Regionen?

Jozsef Bugovics: Deutschland ist und bleibt mit Forschungseinrichtungen wie der Max-Planck- oder der Fraunhofer-Gesellschaft einer der führenden Forschungsstandorte weltweit. Zum Jahresbeginn etwa hat die Bundesregierung 1,6 Milliarden Euro aus dem Zukunftsfonds für innovative Technologien freigemacht. Diese Summe soll größtenteils direkt in die Start-up-Förderung für Zukunftstechnologien fließen. Die initiale Förderung für neu gegründete Unternehmen funktioniert in Deutschland also ganz gut.

Aber woran hakt es?

Daniel Kroll: Große Defizite bestehen hierzulande leider in der späteren Risikokapitalfinanzierung, also bei der Überführung von Zukunftstechnologien in industrielle Anwendungen. Ein gutes Beispiel ist das Start-up INERATEC. Die Karlsruher haben eine energieeffiziente und skalierbare Methode zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe entwickelt. Die Technologie hat sehr viel Potenzial, insbesondere für das Erreichen der Klimaneutralität im Schiffs- und Flugverkehr. So fordert etwa die EUInitiative „ReFuelEU Aviation“, dass Flugkraftstoffen ab 2030 synthetische Kraftstoffe mit einem Anteil von 1,2 Prozent beigemischt werden müssen.

Die Technologie wurde zwar im Forschungsstadium staatlich gefördert, doch fand sich für die vor wenigen Monaten durchgeführte Venture-Capital-Finanzierung von 118 Millionen Euro zur Skalierung von INERATEC kein einziger deutscher Geldgeber. Stattdessen stammen diese unter anderem aus den USA und Südkorea, und diese Länder werden später auch von der Technologie profitieren. Das Start-up ist somit eines der Beispiele, wie in Deutschland entwickelte Grundlagentechnologien ins Ausland abwandern.

Woher kommt diese geringe Risikobereitschaft von Investor*innen in Deutschland?

Jozsef Bugovics: In Deutschland fehlt es bislang an großen Venture-Capital-Fonds, wie es sie etwa in den USA, Südkorea oder China gibt. Damit aber Zukunftstechnologien für die industrielle Anwendung skaliert werden können, braucht es große Risikokapital-Fonds mit einem Volumen von mindestens vier Milliarden Euro. Aktuell müssen deutsche Start-ups deshalb nach zahlungskräftigen ausländischen Investoren Ausschau halten, die vor allem aus den USA, Südkorea, Singapur, Japan oder Saudi-Arabien kommen. Das bedeutet aber auch, dass mit den hohen Investitionssummen ein Mitbestimmungsrecht der ausländischen Investoren über die Technologie und das Unternehmen verbunden ist. Im Umkehrschluss heißt das, dass Deutschland wichtige Innovationen aus der Hand gibt und andere Nationen davon profitieren.

Wie groß schätzt ihr die Finanzierungslücke in Deutschland ein?

Daniel Kroll: Wir sehen eine Finanzierungslücke von 30 Milliarden Euro für VC-Finanzierungen. Mit dieser Summe ließe sich eine ähnlich gute Investitionskultur wie in den USA schaffen. Allerdings sehen wir keine Möglichkeit, wie diese Summe mit staatlichen Mitteln allein aufzubringen wäre. Eine Alternative könnten private Investitionen sein, wofür in Deutschland aber erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden müssten.

Wie könnte das gehen?

Jozsef Bugovics: Versicherungskonzerne wie AXA oder die Allianz verfügen über ein gewaltiges Kapitalvermögen, das sie anlegen können. So betreut etwa Deutschlands größte Assekuranz, die Allianz Lebensversicherung, ein Anlagevermögen von 253 Milliarden Euro (Stand: September 2023). Leider ist es deutschen Versicherungen und Pensionsgesellschaften bisher untersagt, in Venture-Capital zu investieren. In den USA und anderen Ländern ist dies hingegen erlaubt. Würde Deutschland dies auch ermöglichen, würden schon zwei Prozent der Anlagen einer Allianz Lebensversicherung ausreichen, um fünf Milliarden Euro an Wagniskapital zu generieren – bei sehr geringem Risiko für die Anleger.

Wie könnte der Staat VC-Investitionen für die erwähnten Gruppen oder auch Privatanleger*innen attraktiv machen?

Daniel Kroll: Der deutsche Staat müsste entsprechende Anreize schaffen, etwa durch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten in Kombination mit einer Steuerbefreiung in Höhe der ursprünglichen Investition. Davon würde der Staat gleich doppelt profitieren: Einerseits könnten so dringend erforderliche Innovationen in den Standort Deutschland ermöglicht werden, andererseits würden sich auch höhere Steuereinnahmen als durch die Kapitalertragsteuer bei konservativen Anlageformen ergeben. Darüber hinaus kommen Gelder, die in VC-Fonds fließen, wieder dem Wirtschaftskreislauf zugute, und zwar in Form von Gehältern und unternehmerischen Ausgaben. Das heißt, dass Risikokapitalinvestitionen als Einkommen-, Gewerbe- und Mehrwertsteuer auch mehrfach versteuert würden. Berechnungen haben gezeigt, dass Steuereinnahmen in dieser Höhe bei einer Festgeldanlage selbst in 20 Jahren nicht möglich wären.

In welcher Größenordnung könnten diese Maßnahmen unserer Innovationskraft helfen?

Jozsef Bugovics: Für den Wirtschaftsstandort Deutschland könnten diese Maßnahmen den vorhin erwähnten, notwendigen Innovationsschub von 30 Milliarden Euro jährlich bewirken. So könnte der Ausverkauf von Innovationen ins Ausland gestoppt werden, ohne den aktuell ohnehin sehr angespannten Bundeshaushalt weiter zu belasten.

Die Bundesregierung muss nun rasch handeln, will Deutschland international nicht den Anschluss verlieren. Aus unserer Sicht ist das beste Rezept für eine gute Innovationspolitik die Bereitschaft, auch in Risikokapital zu investieren. Es reicht nicht aus, allein auf Altbewährtes zu setzen. Politik, Industrie und auch private Anleger müssen sich auf die neuen internationalen Gegebenheiten einstellen, wenn der Standort Deutschland eine Zukunft haben soll.

Jozsef Bugovics und Daniel Kroll, danke für die spannenden Insights!

Mit System zum Erfolg

Weltunternehmen wie Microsoft, Nike, Amazon oder Google haben es vorgemacht: Eine kühl kalkulierte Erfolgsstrategie ist der Schlüssel zu einem positiven Unternehmensstart. So geht’s.

Der Start ins eigene Business ist nicht einfach. Nach der langen Vorbereitungs- und Planungsphase fällt endlich der Startschuss zum "Loslegen", grünes Licht für das eigene Unternehmen. Vielen Start-ups ist dabei jedoch nicht die enorme Wichtigkeit der ersten Wochen klar. Schnell vergeht die Zeit, meistens sind Fremdfinanzierungen im Spiel, in jedem Fall muss schnellstmöglich Geld verdient werden. Viele sind der Meinung, dass man dafür in erster Linie Glück braucht. Der Spruch "Ich hatte bisher halt noch kein Glück!" macht gern unter enttäuschten Gründern die Runde, wenn die erhoffte Kundschaft ausbleibt.

Dabei hat die erfolgreiche Neukunden-Akquise nichts mit Glück zu tun. Ganz im Gegenteil, eine kühl kalkulierte Erfolgsstrategie ist der Schlüssel zu einem positiven Unternehmensstart. In möglichst kurzer Zeit muss das investierte Geld zurückgewonnen werden. Der sogenannte Return on Investment (ROI) wird zum entscheidenden Faktor bei der Frage, ob die eigene Firma zum Erfolg oder Misserfolg wird. Einfach ausgedrückt: Je schneller der ROI erreicht wird, umso eher wird der Unternehmensgründer Geld verdienen.

Die richtige Planung der ersten Schritte

Erneut wollen wir der Frage nachgehen, warum nicht Glück, sondern die richtige Strategie der Weg zum zügigen Erfolg ist. Gibt es nur ein Weltunternehmen – Microsoft, Nike, Amazon, Google etc. – das durch Glück groß geworden ist? Hinter all diesen Unternehmen stecken kühl kalkulierende Geschäftsmänner, die es neben ihrer persönlichen Vision verstehen, eine auf Fakten basierende Marketingstrategie anzuwenden. Es gilt erprobte Methoden einzusetzen, um Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Denn wenn das eigene Unternehmen wächst, wird auch die Suche nach qualifizierten Fachkräften zur Basis für gesundes Wachstum.

Dieser Punkt wird übrigens von vielen Start-ups unterschätzt. Bei der Begeisterung über die ersten Erfolge bei Kundenakquise und Verkäufen vergessen Gründer oft, dass die Suche nach geeigneten Mitarbeitern langwierig sein kann. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es notwendig, ähnliche Marketing-Methoden wie bei der Kundensuche einzusetzen. Das sogenannte Employer Branding ist zum vielzitierten Schlagwort in der heutigen Unternehmenskultur geworden. Nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern auch gegenüber dem Arbeitsmarkt muss sich ein zukunftsorientiertes Unternehmen profilieren und als Arbeitgebermarke positiv präsentieren.

Dem Fachkräftemangel erfolgreich begegnen

In der Tat ist der Fachkräftemangel zu einem gravierenden Problem in der Wirtschaft geworden. Während große Unternehmen Millionenbeträge für ein effektives Branding investieren, können kleinere Firmen mit schmalem Budget bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern schnell auf der Strecke bleiben. Diese dt. Branchen sind besonders betroffen beim Fachkräftemangel. Nach einer aktuellen Indexstudie von Pens sind das Ingenieurwesen, der Einzelhandel und der Kundenservice die drei am meisten betroffenen Branchen. Davon abgesehen wird nahezu jedes Start-up, das qualitativ hochwertige Produkte oder Dienstleistungen anbietet, über kurz oder lang von diesem Phänomen betroffen sein.

Die gute Nachricht: Mit innovativen, erprobten Marketingmethoden schaffen es Firmen, sich gegenüber ihrer Mitbewerber nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Jobsuchenden zu platzieren. Dazu sollten Gründer sich frühzeitig an Fachleute wenden, die professionelles Marketing beherrschen. Die anfängliche Investition rentiert sich schnell und vermeidet die typischen Startschwierigkeiten, mit denen Start-ups oft in den ersten Monaten zu kämpfen zu haben.

Vorsicht, Wachstum!

Wenn das Wachstum deutlich schneller bzw. früher einsetzt als geplant und du ad hoc expandieren musst, ohne darauf vorbereitet zu sein, ist guter Rat teuer. Diese To-do‘s helfen dir, unerwartete Wachstumsschübe besser zu antizipieren und Schieflagen zu vermeiden.

Start-ups sind bei Entstehung zunächst sehr auf ihr Produkt und ihre Angebotspalette fokussiert, insbesondere auf ihre Finanzierung. Kaum jemand legt zu diesem Zeitpunkt bereits ein Augenmerk auf ein mögliches, zügiges Wachstum. Der Businessplan ist in der Regel zwar auf mehrere Jahre und damit auch auf Wachstum ausgelegt, doch ist man in Hinblick auf Zukunftspläne, Visionen und mögliche Aussichten in der Regel eher vorsichtig und verhalten.

Was aber, wenn das Wachstum schneller einsetzt als geplant? Was ist in dieser Situation zu beachten? Was kann ggf. schon vorbereitet und eingeleitet werden, auch zu einer Zeit, in der noch Unsicherheit über dieses Szenario herrscht? Hier die Antworten:

Gegenwart statt Zukunftsmusik

Zu Beginn legen zahlreiche Start-ups weniger Wert auf eine bilderbuchmäßige Organisationsstruktur. Auch ist (Team-)Führung weniger von Relevanz, da die Anfangseuphorie und die Dynamik überwiegen. Diese Faktoren sind jedoch im weiteren Verlauf des Unternehmensauf- und -ausbaus maßgeblich und ausschlaggebend für langfristigen Erfolg.

Eine weitere wesentliche Komponente für Start-up-Erfolg in der Anfangsphase sind die Kapitalgeber*innen und deren Zufriedenheit mit der Gesamtentwicklung des Unternehmens und damit einhergehend ihrer Investitionen.

Weniger bedeutsam hingegen scheint es, ein zukunftsorientiertes, organisch-gesundes Wachstum im Blick zu behalten, dieses entsprechend vorzubereiten und umzusetzen. Die anfänglich vorhandenen Ressourcen werden in der Regel gezielt für die ersten realen Schritte des Unternehmens eingesetzt; die Gegenwart ist primär im Fokus, Zukunftsmusik steht zumeist hintan.

Nun kann es durchaus geschehen, dass das Wachstum schneller eintritt als auf dem Papier geplant wurde. Dann besteht die Gefahr, sich plötzlich an einem Punkt in der Unternehmensentwicklung zu verzetteln, an dem ein klarer Kopf und Plan hilfreich bzw. vonnöten wäre. Denn jetzt fehlt es an verfügbaren Ressourcen, die für die Expansion notwendig, aber nicht immer direkt verfügbar sind.

Je nach Technologie oder Branche sind in diesem Moment beispielsweise besondere Fachkompetenzen dringend gefordert. Produktions-, Büro- und Lagerflächen können zu einem limitierenden Faktor werden, sodass zügig neue Standorte zu erschließen und Kooperationspartner*innen hinzuzunehmen sind, die zusätzliches Material und Rohstoffe liefern können. Zudem muss der Vertrieb erweitert, verändert und auf neue Anforderungen angepasst werden. Und dies alles ist nur ein kleiner Auszug aus möglichen Engpässen oder neuen Herausforderungen, mit denen man als kleines, junges Unternehmen nicht direkt, das heißt ohne Unterstützung einfach so umgehen kann. Manchmal fehlt auch schlichtweg die Erfahrung, wie man ein Unternehmen in einer Wachstumsphase mit wichtigen Entwicklungen und Erweiterungen in die Zukunft führt.

Dieses Stadium ist besonders kritisch und deshalb für das Unternehmen so wichtig, da bei einer Verzögerung oder gar Verhinderung einer anstehenden Expansion erhebliche Ressourcen verschwendet werden und im schlimmsten Fall den Verlust des hart erarbeiteten Images kosten kann. Sollten die notwendigen Kompetenzen für den nächsten Entwicklungsschritt fehlen, kann dies sogar das kurz- bis mittelfristige Aus für die gesamte Unternehmung bedeuten.

Praxiserprobte To-do’s in der Anfangsphase

Was bedeutet das jetzt für dein Start-up in der Anfangsphase? Natürlich können keine wertvollen Ressourcen für Themen entbehrt werden, die zu weit in der Zukunft liegen. Dennoch solltest du an die Idee, den Markt und den steigenden Umsatz glauben; haben doch auch die Kapitalgeber*innen deine Vision geteilt und dir dafür ihr Geld zur Verfügung gestellt. Es gilt gerade an diesem Punkt, die goldene Mitte zu finden, um allen Eventualitäten gerecht zu werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich frühzeitig mit dem Thema Expansion auseinanderzusetzen, ohne wichtige Ressourcen zu vereinnahmen und den Unternehmensalltag unnötig zu belasten.

Start-ups haben hierbei den Vorteil, dass sie ohnehin Flexibilität und Anpassungsfähigkeit leben, dadurch oft agiler als Bestandsunternehmen sind und Marktbeobachtungen aufgrund der frühen Marktphase das A und O der Unternehmensentwicklung sind. Damit ist bereits ein gutes Umfeld für die Implementierung weiterer Instrumente zur kurzfristigen und zukünftigen Expansion gegeben.

Folgende sieben praxiserprobte Instrumente und Methoden helfen dir, deine Expansion bestmöglich vorzubereiten:

1. Implementierung einer Sonderfunktion

Sinnvoll ist es, für diesen Bereich der Vorbereitung auf zukünftiges Wachstum entweder eine eigene Position einzurichten oder – sofern hierfür kein Budget vorhanden ist oder der Arbeitsumfang keiner vollen Stelle bedarf – eine(n) Berater*in oder eine(n) deinem Start-up-nahestehende(n) Spezialist*in temporär hinzuzuziehen. Wichtig ist, dass diese Tätigkeiten keinem deiner Mitarbeitenden als Zusatzaufgaben zum normalen Arbeitsbereich aufgebürdet werden. Die Relevanz dieser Recherchen, der Weitblick für Trends und Entwicklungen sowie die daraus abzuleitenden Analysen sind nicht zu unterschätzen und bedürfen absoluter Fokussierung und Konzentration. Diese To-do’s nebenbei abzuarbeiten, wird den Herausforderung nicht gerecht und stellt insbesondere die Ergebnisse, Ableitungen und Aussagen infrage.

2. Detailpläne inklusive Szenarioanalysen und Screening

Die Früherkennung ist für eine unerwartete, kurzfristige Expansion von enormer Bedeutung. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit deines Unternehmens, potenzielle Chancen und Risiken frühzeitig festzustellen, um strategische Entscheidungen zu treffen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Hierbei sind alle wesentlichen Bereiche in die Betrachtung mit einzubeziehen und entsprechend zu planen. Wesentliche Instrumente sind unter anderen die kontinuierliche Analyse von Markttrends, um nicht nur frühzeitig Chancen, sondern auch Trends und deren Umkehr zu identifizieren. Als Basis für aussagekräftige Analysen sind Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, um Muster und Zusammenhänge für zukünftige Chancen oder Risiken zu erkennen und Handlungsalternativen abzuleiten. Eine wunderbare Quelle für die Ableitung zukünftiger Entwicklungen ist zudem das Feedback und Verhalten deiner Kund*innen.

Ein wichtiger Aspekt für Unternehmenswachstum ist natürlich die Liquidität. So sind für relevante, technologische Entwicklungen immer genügend finanzielle Ressourcen vorzuhalten, um die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in der Anfangsphase zu erhalten und zu steigern.

Auf dem Weg zur Expansion sind strategische Partnerschaften und Kooperationen parallel aufzubauen und ggf. Allianzen zu schließen, um kurzfristigen Zugang zu notwendigen Ressourcen, Märkten und Know-how zu erleichtern.

Die Entwicklung deiner Mitarbeitenden und die Identifizierung ihrer Talente fördern und etablieren eine stabile Mitarbeitendenbindung. Insbesondere in der Anfangs- und Wachstumsphase ist es maßgeblich, eine überschaubare Fluktuation aufzuweisen. So ist eine wohlwollende, angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die eine agile Unternehmenskultur unterstützt. Eine gute Möglichkeit, im Bilde zu bleiben und Früherkennung zu fördern, sind regelmäßige Screenings der jeweiligen, für dein Start-up bedeutsamen Parameter und Bereiche.

3. Einführung eines Frühwarnsystems

Die aus der Früherkennung gewonnenen Daten und Trends sind die Grundlage für das nachgelagerte Frühwarnsystem. Denn nur über eine Auswertung der Erkenntnisse und deren Einordnung kannst du Maßnahmen zielgerichtet ableiten. So ist die Identifizierung und Festlegung von quantifizier- und messbaren Frühindikatoren, wie beispielsweise branchenspezifische KPIs, maßgeblich. Für die Entwicklung eines möglichen Action Plans gilt es, Leitplanken für diese Indikatoren zu definieren. Welche Wertvorgaben bestimmter Parameter sind unter- oder überschritten? Wer ist in welchem Fall für was verantwortlich und zuständig? Welche Maßnahmen sind anzuwenden?

Die automatisierte Überwachung und Analyse der Frühindikatoren ist wesentlich für Wachstum, um frühzeitig finanzielle, markt- und unternehmensbezogene Herausforderungen zu erkennen und eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten. Eine klare Methodik zur Bewertung von Risiken und Chancen sichert dir eine konsistente Entscheidungsgrundlage. Die Anwendung von Szenarioanalysen gewährleistet dir die ganzheitliche Einschätzung der Ergebnisse und Ableitung proaktiver Verhaltensoptionen.

Um kurzfristig Entscheidungen einzuleiten und wertvolle Zeit zu gewinnen, ist eine klare Definition der internen Kommunikations- und Meldewege notwendig. So sind relevante Entscheidungsträger*innen regelmäßig über die Auswertungen zu informieren.

Es gilt gleichfalls zu gewährleisten, dass dein Frühwarnsystem mit genügend Flexibilität ausgestattet ist. Sich ändernde Geschäftsbedingungen, neue Entwicklungen und Risikoprofile bedürfen einer unkomplizierten Systemanpassung.

Sind diese Parameter weitgehend berücksichtigt und in deinem Unternehmen implementiert, steigt die Sicherheit, über ein gutes Screening jener Faktoren, die rechtzeitig Entwicklungen ankündigen, die notwendigen Entscheidungen herbeizuführen.

4. Vorlage für eine effiziente Organisationsstruktur

Wie bereits erwähnt, verfügen Start-ups zu Beginn zumeist über wenig Strukturen und Hierarchien. In weiser Voraussicht ist in Abstimmung mit möglichen Berater*innen, internen Kompetenzträger*innen und ggf. auch den Investor*innen eine Organisationsstruktur aufzustellen, die bei Erreichen einer bestimmten Größe eine Anpassung der Organisation ermöglicht. Das Recruiting sollte in diesen frühen Entwicklungsphasen permanent nach geeigneten Talenten und Fachkräften Ausschau halten.

5. Sicherung der Flexibilität

Die Unternehmensführung und -entwicklung sollte jederzeit befähigt sein, flexibel und agil auf Veränderungen zu reagieren. Zu schnell ist man auf festgefahrenen Wegen, und über den normalen Alltagswahnsinn und Ad-hoc-Herausforderungen gerät die eigene Anpassungsfähigkeit gern in den Hintergrund. Deshalb ist sie als fester Bestandteil in deine Unternehmensphilosophie und -politik zu implementieren.

6. Regelmäßige Strategie-Reviews und erforderliche Anpassungen

Hierbei können insbesondere feste Strategiemeetings, Off-Campus-Workshops oder auch regelmäßige Perspektivenwechsel durch gemeinsames Brainstorming und Kreieren von Zukunftsvisionen spielerisch etabliert werden, um die Strategie zu überprüfen, mögliche Anpassungen zu diskutieren und generell „state-of-the-art“ zu bleiben.

7. Sensibilisierung der Mitarbeitenden

Ein wichtiger Baustein für den Erhalt der Flexibilität und die Umsetzung zukünftiger Expansion sind deine Führungskräfte sowie alle Mitarbeitenden. Diese sollten den Sinn und die Idee hinter Veränderungen und Neuerungen verstehen, diese mitgestalten und sich diesen verpflichten. Eine transparente, wertschätzende und frühzeitige Kommunikation ist von Beginn an wichtig. Eine starke Bindung zum Unternehmen und zu dessen Spirit garantiert die Stabilität für den nachhaltigen Aufbau eines langlebigen, gesunden Unternehmens.

Fazit und Ausblick

Die effektive Kombination der angesprochenen Ansätze und Instrumente kann dich bzw. dein Unternehmen dabei unterstützen, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen sowie die Strategie entsprechend anzupassen, um kurzfristiges, aber auch nachhaltiges Wachstum unkompliziert zu ermöglichen. Wichtig: Das Thema ist mit diesem Beitrag natürlich nicht abschließend behandelt, und die vorgestellten Maßnahmen sind auf die jeweilige Branche, Entwicklungsphase und Größe des Start-ups auszurichten und anzupassen. Eine Grundvoraussetzung für die Expansion, unabhängig vom Zeitpunkt des Wachstums, sind die Agilität deines Unternehmens, die Motivation deiner Mitarbeitenden und der Zugang zu notwendigen Ressourcen. So kann eine stabile Unternehmensentwicklung auf einer gesunden Basis gewährleistet und gesichert werden.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Start-ups und Patente: Was du wissen solltest

Welche Maßnahmen Start-ups im Rahmen einer Schutzrechtsstrategie ergreifen sollten, erläutert Patentanwalt und Start-up-Kenner Florian Meyer.

Die Geschäftsidee ist innovativ, die Technologie einzigartig. Optimismus und Risikobereitschaft sind ungebrochen. Doch auch an den Schutz des geistigen Eigentums gedacht? Start-ups tun gut daran, ihre eigenen Ideen vor Plagiaten zu schützen – und gleichzeitig die Rechte anderer Unternehmen zu beachten. Denn Fehler können später richtig teuer werden. Patentanwält*innen helfen Gründer*innen dabei, sich im komplexen IP-Recht zurechtzufinden und eine eigene Patentschutzstrategie zu entwickeln.

In einer Studie aus dem Oktober 2023 haben das Europäische Patentamt (EPA) und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) herausgefunden: Patent- und Markenrechte sind mitentscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg von Start-ups. So ist es für Start-ups, die in der Gründungs- und frühen Wachstumsphase über diese Rechte verfügen, durchschnittlich über zehn Mal wahrscheinlicher, sich eine Finanzierung zu sichern – vor allem in Hightech-Branchen mit hohem Kapitalbedarf. Investor*innen benötigen eine möglichst große Sicherheit, dass ihre Investitionen abgesichert sind. Außerdem steigern erworbene Schutzrechte die Bewertung des Unternehmens. Der Rat: Die frühzeitige Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie sollte ein wichtiger Teil der unternehmerischen Planung sein. Das verhindert nicht nur, dass die eigenen Ideen kopiert werden, sondern stärkt auch die Position von Start-up-Gründer*innen in Verhandlungen mit Geldgeber*innen oder bei der Entwicklungsarbeit mit Industriepartner*innen.

Professionelle Begleitung durch die komplexe IP-Welt

Dabei ist Schutzrecht nicht gleich Schutzrecht. Mit Patenten oder Gebrauchsmustern können technische Innovationen geschützt werden, mit Designs die gestalterischen Aspekte. Durch Markenschutz können Start-ups ihre Marke langfristig am Markt absichern. Daneben gibt es weitere Spezialrechte, wie den Halbleiter- oder Sortenschutz. Start-ups stehen vor der Herausforderung, sich in der komplexen Welt des geistigen Eigentums zurechtzufinden. Umso wichtiger ist eine kompetente Beratung durch erfahrene Patentanwält*innen. Sie unterstützen das Start-up dabei, seine Innovationskraft optimal zu nutzen und zu schützen.

Eine Herausforderung für Start-ups ist, dass sie meist wenig Ressourcen haben. Viele von ihnen können sich daher einen weltweiten Schutz nicht leisten. Die gute Nachricht: Sie brauchen ihn oft auch gar nicht, zumindest nicht sofort. Zum Glück gibt es den sogenannten Patentzusammenarbeitsvertrag („Patent Cooperation Treaty”, PCT). Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich eine Option auf eine Patentanmeldung in rund 150 Ländern. Die Kosten können Start-ups zeitlich nach hinten verlagern. Wenn die Innovation später ihre Erwartungen nicht erfüllt oder wenn sie nur in bestimmten Ländern vertrieben werden soll, können sie den Patentierungsprozess abbrechen oder anpassen, bevor die Kosten steigen.

Gewerblichen Rechtsschutz von Anfang an mitdenken und Innovationen schützen

Wann sollten sich Gründer*innen mit dem gewerblichen Rechtsschutz befassen? Klar ist: Spätestens, sobald Wissen das eigene Haus verlassen soll, etwa bei der Suche nach Geldgebern oder bei Kooperationen mit Partnern, müssen die Start-ups sicherstellen, dass die eigenen Ideen geschützt sind. Dazu ist nicht immer direkt eine Patentanmeldung erforderlich, womöglich genügt anfangs auch ein Geheimhaltungsvertrag. Gleichzeitig sollten die Gründer*innen die Schutz- und Nutzungsrechte, die ursprünglich bei Mitarbeitenden oder externen Entwickler*innen liegen, auf ihre Firma übertragen. Hierfür müssen sie rechtlich eindeutige Schutzrechtsübertragungsvereinbarungen abschließen.

Schutzrechte der Konkurrenz berücksichtigen

Neben dem Erwerb von Schutzrechten müssen Start-ups auch die Rechte anderer Marktteilnehmer*innen beachten. Sonst läuft das Start-up schlimmstenfalls Gefahr, vor Gericht zu landen. Einen ersten Anhaltspunkt bieten hier Patentrecherchen der Patentämter. Wer schließlich seine eigenen Innovationen anmeldet, verhindert, dass Konkurrent*innen Schutzrechte für dieselbe Innovationen erhalten. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand für die Überwachung des Marktes. Klar ist aber auch: Eigene Schutzrechtanmeldungen ersetzen keineswegs die Analyse der bestehende Fremdschutzrechte. Gründer*innen sollten eine umfassende und systematische Prüfung immer dann vornehmen, wenn sie ein neues Produkt im Markt anbieten wollen.

In der Anfangseuphorie klingt der Schutz des geistigen Eigentums eher wie ein Stimmungskiller. Doch das Thema des gewerblichen Rechtsschutzes sollten Gründer*innen nicht auf die lange Bank schieben, damit ihr Unternehmen erfolgreich durchstarten kann.

Der Autor Florian Meyer kennt die Herausforderungen für Start-ups im Detail – aus dem Blickwinkel des Patentanwalts und als Entwickler in einem Robotik-Start-up. Bei der IP-Kanzlei Meissner Bolte begleitet er Start-ups aus unterschiedlichen Branchen und verschiedenen EU- Staaten.

Innovationsbooster 2024

Wie Start-ups und Corporates von Innovationsprogrammen profitieren können und welche Programme welchem Start-up aktuell den größten Mehrwert bieten.

Seit sechs Jahren untersucht das Beratungshaus mm1 die Start-up- und Innovationsprogramme der zu den Indizes DAX, MDAX, ATX und SMI gehörenden Unternehmen. Basis der Analyse sind alle Geschäftsberichte der 130 indizierten Unternehmen, die gezielt mit Blick auf entsprechende Programme untersucht werden. Auch in diesem Jahr zeigen sich spannende Entwicklungen. Vor allem die Trendthemen Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz (KI) stehen hoch im Kurs. Doch welche Programme bringen für welches Start-up den größten Mehrwert?

Eine gute Nachricht vorab: Auch wenn der Start-up-Boom der letzten Jahre einen Rückgang erlebt, wird weiterhin viel in Deutschland gegründet. Allein im Jahr 2022 gab es laut Bundesverband Deutsche Startups e.V. 2618 Neugründungen. Eine enorme Zahl, die das riesige Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen (großen) Unternehmen und Start-ups unterstreicht. Allerdings: Der Großteil der Start-ups scheitert, sodass erfolgreiche Start-ups heiß begehrt sind.

Für Inkubatoren, Acceleratoren oder Venture Capitals (VC), die an Kooperationen mit Start-ups interessiert sind, gilt es deshalb, attraktive Innovationsprogramme anzubieten – im Idealfall sorgfältig geplant, strukturiert aufgesetzt und mit dem notwendigen Ernst durchgeführt. Ist dies der Fall, bieten sich viele Vorteile: Unternehmen können ihre Innovationskraft und Kreativität steigern, die Produktpalette und Einnahmequellen erweitern sowie wesentliche Trends und Technologien frühzeitig identifizieren.

Doch wie können Gründer*innen konkret profitieren und welche Programme passen am besten zu welchem Start-up? Hat der Rückgang an Neugründungen Auswirkungen auf das Angebot an Innovationsprogrammen?

Welche Arten von Programmen gibt es?

Fest steht: Für Start-ups sind entsprechende Programme oft ein wertvoller Zugang zu potenziellen Kund*- innen und Investor*- innen. Sie bieten die Gelegenheit, ihre Technologien zu testen und ihre Marktrelevanz zu prüfen. In ihrer Entwicklung durchlaufen Start-ups grundsätzlich mehrere Phasen, von der Pre-Seed-Phase (Definition der Grundlagen eines Start-ups wie Zielgruppe und Produkt/Service) über die Seed-Phase (Entwicklung eines Prototyps von Produkt/Service) und Gründungsphase (Vorbereitung des Markteintritts, Aufsatz von Produktion und Marketing etc.) bis zur Expansions- oder Wachstumsphase (u.a. Ausweitung Vertrieb und Produktion).

Für eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Start-ups bieten sich vor allem jene Phasen an, in denen das Start-up in den Markt einsteigen bzw. expandieren möchte. Hierbei können (große) Unternehmen wertvolle Hilfestellungen geben, sodass eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist.

Die bekanntesten Programme zur Einbindung von Start-ups sind:

Inkubatoren: Förderung junger Start-ups (Seed-Phase) bei der Entwicklung innovativer Produkte und Services; Aufbau des Unternehmens generell sowie des notwendigen Know-hows und der Rahmenbedingungen.

Acceleratoren: Diese Programme fokussieren eine Beschleunigung sowie starkes Wachstum von Start-ups.

Venture Capital (VC): Bei einem finanziellen Invest wird ein Risikokapital investiert, um von der positiven Entwicklung des Start-ups zu profitieren; strategische VCs fokussieren die Erweiterung des eigenen Portfolios.

Kooperationsprogramme: Programme, bei denen sich Unternehmen zusammentun und gemeinsam Acceleratoren, Inkubatoren etc. für Start-ups anbieten.

Welche Art von Programm bzw. Zusammenarbeit sinnvoll ist, muss individuell betrachtet werden. Einen tiefergehenden Überblick bietet hier der Startup- und Innovationsmonitor, den mm1 seit 2017 jährlich veröffentlicht.

Start-up-Boom flaut ab: Gehen die Investments zurück?

In der diesjährigen Studie wurde ein Rückgang des Hypes rund um Start-ups beobachtet. Investments nehmen im Allgemeinen ab, und die Bewertungen fallen deutlich niedriger aus als noch vor einigen Jahren. Dennoch gibt es aus zwei Gründen keinen Grund zur Panik für Start-ups.

Grundsätzlich war es bereits vorhersehbar, dass der Hype irgendwann nachlassen würde. Realistische Einschätzungen und Investments können helfen, den Fokus wieder stärker auf die wesentlichen Inhalte zu legen. Außerdem können übermäßig hohe Bewertungen in den frühen Phasen nachteilig sein, da sie zu übertriebenen Erwartungen führen und die Bewertungen in den späteren Phasen gerechtfertigt werden müssen. Dennoch ist es für Start-ups wichtig, den Markt weiterhin sorgfältig zu beobachten.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Auswirkungen auf die Start-up- und Innovationsprogramme in Unternehmen der DACH-Indizes vergleichsweise gering sind. Obwohl der Anstieg der Programme im Vergleich zum Vorjahr moderater ist, gibt es keine signifikanten Schließungen von Programmen. Im internationalen Vergleich stehen deutsche Start-ups generell besser da als ihre Pendants in Großbritannien und Frankreich. Dort gab es einen drastischen Rückgang der finanziellen Mittel, die Start-ups für ihr Wachstum dringend benötigen, nämlich um mehr als 50 Prozent innerhalb eines Jahres.

Nachhaltigkeit und KI weiterhin im Fokus

Der Verlauf der letzten Jahre zeigt, dass sich Programme wie Co-Pace von Continental, TechBoost der Deutschen Telekom oder die BMW Startup Garage etabliert und wertvolle Kooperationen mit Start-ups hervorgebracht haben. Zudem zeigt sich, dass in den letzten Jahren verschiedene Trendthemen und Technologien Einzug in die Start-up-Programme erhalten haben. Insbesondere Programme zu datengetriebenen Themen wie KI oder Machine Learning wurden eröffnet (z.B. Industrial AI Accelerator von ABB).

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird zunehmend umgesetzt, zum Beispiel durch die Siemens Energy Ventures, die Circular Valley Stiftung von Henkel, oder die Future Energy Ventures von E.ON.

Die Herausforderungen des Klimawandels und der Energiekrise sowie zukünftige regulatorische Anforderungen wie das CSRD-Gesetz und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sollen durch nachhaltigkeitsorientierte Start-up- und Innovationsprogramme angegangen werden. Dabei liegt der Fokus darauf, Innovationen im Bereich Energieeffizienz, Dekarbonisierung und Recyclingoptionen zu entwickeln.

Ähnlich ist es mit der Entwicklung von KI-Themen; diese setzt sich auch in diesem Jahr fort. Eine steigende Anzahl von Produkten und Services wird intensiv analysiert, beispielsweise mithilfe von Sensordaten. Dadurch ergeben sich nützliche Möglichkeiten wie Predictive Maintenance oder Generative AI. Unternehmen reagieren zunehmend darauf, indem sie externe Expertise in Form von Start-up- und Innovationsprogrammen sowie ähnlichen Aktivitäten einbinden, um diese Technologien zu nutzen.

Mit Blick auf die jeweiligen Programmarten haben insbesondere Kooperationsprogramme in den letzten Jahren stark zugenommen. Start-ups profitieren davon, dass sie mit verschiedenen Partner*innen zusammenarbeiten. Weiterhin werden solche übergreifenden Programme oftmals von politischer Seite gefördert, was sowohl finanzielle Vorteile hat als auch die Objektivität der Programme erhöhen kann.

Klare Ziele, wissenschaftliche Validierung

Wichtig ist und bleibt, dass Unternehmen und Start-ups ihre jeweiligen Zielsetzungen für eine Kooperation klar kommunizieren. Nur so können die wertvollen Vorteile erzielt werden. Diese müssen gut geplant und mit aller Ernsthaftigkeit umgesetzt werden. Programme, die primär Marketingzwecken dienen, sind in der Regel zum Scheitern verurteilt.

Ebenso empfiehlt sich innerhalb von Innovationsprogrammen mehr denn je eine enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen. Durch den engen Austausch zwischen unternehmerischer Praxis und wissenschaftlicher Forschung kann zum Beispiel der technologische Status quo als wichtiger Bestandteil einer Geschäftsidee immer wieder validiert werden. Dazu stärkt eine wissenschaftliche Validierung von Produkten, Dienstleistungen und Technologien das Vertrauen der Verbraucher*innen und erhöht die Marktakzeptanz.

Der Autor Dr. Jens Lehnen ist Manager bei der Digitalberatung mm1 – a valantic company. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen der kundenzentrischen Produktentwicklung, dem Technologie- und Innovationsmanagement sowie der Geschäftsmodellentwicklung.

Wie Start-ups von Business Ökosystemen profitieren

Von der ersten Idee über die Entwicklung bis zur Skalierung: Start-ups stehen auf dieser Reise vor vielen Herausforderungen. Da hilft es, sich an eine(n) erfahrene(n) Partner*in anzudocken und Teil eines weit verzweigten Ökosystems zu werden, um Lösungen zügig in die Anwendung zu bringen. Welche Möglichkeiten es dazu gibt und was Jungunternehmer*innen erwartet, zeigt das Beispiel des weltweiten Systemintegrators VINCI Energies.

Viele Gründer*innen leben den Geist der Innovation – geprägt von neuen Ideen und unbeschrittenen Pfaden. Das zeichnet sie aus. Sobald sie die ersten Hürden der Unternehmensgründung genommen haben und ihre Produkte und Services ausgereift sind, kommt es darauf an, sich am Markt zu etablieren. Für den mittel- und langfristigen Erfolg müssen Umsätze erzielt werden, die es dem Start-up ermöglichen, weiter zu wachsen. Doch stellt gerade für Tech-Start-ups der Zugang zu zahlenden Kund*innen eine Herausforderung dar.

Insbesondere digitale Technologien leiten in immer kurzfristigeren Intervallen einen Wandel ein. Daher müssen vor allem auch etablierte Unternehmen offen sein für aufstrebende neue Technologien und eine agile Geschäftsentwicklung. Unerlässlich dafür sind vertiefte Kooperationen mit Start-ups, bei denen sich die beteiligten Partner*innen gegenseitig ergänzen und so voneinander profitieren.

Eine fruchtbare Umgebung dafür stellen auf die gemeinsame Umsetzung fokussierte Business Ökosysteme dar. Sie entstehen durch Zusammenarbeit und den Willen aller Beteiligten, die passenden Partner*innen und Lösungen miteinander zu verbinden, um so gemeinsam Mehrwerte für Kund*innen zu stiften. Dazu braucht es Konnektoren wie „Startup Connect“ von VINCI Energies. Es nimmt die Aufgabe wahr, aktiv als Andockstation für Start-ups am Konzern, dessen verschiedener Marken und Business Units sowie schließlich deren Kund*innen und Partner*innen zu fungieren. Dabei werden junge innovative Unternehmen mittels verschiedener Maßnahmen Teil des wachsenden Ökosystems, das selbst als ergänzendes Kompetenznetzwerk agiert.

Der multi-technische Systemintegrator VINCI Energies unterstützt Kund*innen im Umfeld der Energiewende und Digitalisierung mit technischen Infrastrukturdienstleistungen. Unter seinem Dach vereint er die vier Marken Actemium, Axians, Building Solutions und Omexom. In der DACH-Region teilen sie sich in über 400 regionale Business Units auf und bilden so bereits ein internes Kompetenznetzwerk. Neben Energie-, IT- und Elektro- gehört auch die Automatisierungstechnik zum Dienstleistungsportfolio. Die Digitalschmiede, das konzerneigene Digital Lab, hauseigene Programme innerhalb der VINCI Energies Academy sowie die Anbindung an konzernweite Förderprogramme wie VINCI Leonard helfen, innovative Ansätze zu skalieren. Zudem bestehen Kooperationen mit externen Partner*innen wie dem Startup Accelerator SpinLab oder Forschungs- und Lehreinrichtungen wie dem Schwarzwald Campus.

Blick auf die aktuelle Situation

Laut Bundesverband Deutscher Startups e.V. gab es rund 1.300 Neugründungen im ersten Halbjahr 2023 – 16 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022. Mittelfristig entstehen daraus wieder Startups auf dem Sprung in die Growth-Phase – spannende Kandidat*innen für eine Zusammenarbeit in Projekten. Besonders interessant: der Bereich Digitalisierung und hier vor allem Green Start-ups mit Lösungen zur Energiewende. Gerade bei Letztgenannten wächst das Interesse von Investoren. Laut der Unternehmensberatung Oliver Wyman steckten diese 2022 weltweit über 12,3 Milliarden US-Dollar in Greentech-Lösungen – 2015 waren es dagegen nur 0,7 Milliarden.

Der Onboarding Prozess

Auch VINCI Energies möchte den Einsatz neuer Technologien in der Praxis beschleunigen. So werden bei Startup Connect nach dem Venture-Clienting-Ansatz Pull- und Push-Faktoren genutzt: Während die Business Units von VINCI Energies neue Technologien und Lösungen nachfragen (Pull), sind Start-ups auf der Suche nach Zugang zu Kund*innen (Push). Das Programm bringt beide Seiten punktgenau zusammen. So scannt es die Start-up-Landschaft aktiv nach interessanten Kandidat*innen für Kooperationen und ist damit erster Ansprechpartner für sie. Diese verfügen beispielsweise über einen ersten Prototypen oder können bereits erste Referenzkund*innen mit obendrein skalierbaren Lösungen vorweisen. Um noch schneller die Aufmerksamkeit von VINCI Energies zu wecken, haben Start-ups zwei Möglichkeiten:

1. Das „VINCI Energies Startup Speed Dating“

Gemeinsam mit den Business Units verfolgt Startup Connect einen Portfolioansatz. Auf dieser Basis entstehen Challenges, auf die sich Start-ups mit Interesse an der Zusammenabeit in diesem Themenfeld aktiv anmelden können. Sie treten so auf dem jährlich stattfindenden Start-up Speed Dating direkt in Kontakt mit Entscheider*innen der Marken.

2. Aktiv bei Startup Connet melden

Junge Unternehmen können selbst direkt auf das Programm zukommen, wenn sie an einer konkreten Zusammenarbeit interessiert sind. Sie haben so die Chance, ihre Lösung vorzustellen und im Startup-Pool aufgenommen zu werden. Das Team von Startup Connect prüft die Passgenauigkeit und stellt bei Eignung den direkten Kontakt zu einer Business Unit her.

Gemeinsam Wert stiften

Kerngedanke einer Ökosystem-orientierten Organisation ist das Verständnis, in einer immer komplexeren Welt nicht alle Expertisen selbst vorhalten zu können. Daher werden seitens VINCI Energies drei Formen der Venture-Client-Kooperation angeboten.

- Ein Start-up wird unmittelbar Partner eines laufenden oder geplanten Kund*innenprojekts: Indem dessen Lösung direkt genutzt wird, erfolgt die Anwendung auf eine reale Anforderung, was zu Umsätzen und neuen Impulsen für die weitere Entwicklung führt.

- VINCI Energies integriert die Lösung eines Start-ups bei sich und den Marken: Neben den so erzielten Umsätzen kann sie zudem innerhalb des Netzwerks skaliert werden.

- Eine Lösung stellt eine kluge Ergänzung des Porfolios von VINCI Energies oder einer ihrer Marken dar: Know-how und Ressourcen werden in einer Go-To-Market-Partnerschaft gebündelt, über die Kund*innen eine gemeinsame Lösung angeboten wird.

Auch stehen die VINCI Energies Experten*innen mit ihrem Infrastruktur-Know-how als Sparringspartner und Venture Supplier, also Dienstleistungspartner*innen zur Verfügung, wenn Start-ups konkrete Anforderungen bzw. Anfragen auf dem Tisch haben.

Im Verlauf der vergangenen drei Jahre sind bereits mehr als 50 Onboarding-Prozesse mit Start-ups erfolgt, aus denen eine Zusammenarbeit in zahlreichen und jeweils ganz unterschiedlichen Konstellationen entstanden ist. Um die eigenen Chancen zu erhöhen, sollten sich Start-ups zunächst einen genauen Überblick über die Aktivitäten eines möglichen Partners verschaffen. Anhand konkreter Projekte können sie dann selbst Anknüpfungspunkte deutlich machen, was auch den Entscheidungsprozess im Netzwerk des Systemintegrators erleichtert.

Im Ökosystem weiterwachsen

Zu den fruchtbaren Partnerschaften gehören unter anderem die zwei folgenden Unternehmen: Enapter stellt hocheffiziente Elektrolyseure zur nachhaltigen Erzeugung von grünem Wasserstoff etwa zur Nutzung als Energiespeicher oder Treibstoff her. Neben einem gemeinsamen Marktangang unterstützten Actemium und Omexom das Start-up im Bereich Engineering und Inbetriebnahme der Enapter-eigenen Produktionsstätte in Saerbeck bei Münster. Das Start-up Instagrid entwickelt tragbare Akkusysteme für die Stromversorgung etwa von Elektrogeräten – von Sägen bis hin zu Schweißgeräten. Business Units und Marken aus dem VINCI Energies-Netzwerk setzen die Lösung selbst ein, um die Arbeit auf Baustellen effizienter, umweltschonender und nachhaltiger durchzuführen.

Neben Lösungen für die Energiewende bietet auch die Digitalisierung ein weiteres spannendes Feld für die Zusammenarbeit mit Start-ups. So hilft Narrowin, ein Schweizer Cybersecurity-Start-up, Unternehmen, Transparenz in ihre IT- und OT-Netzwerke zu bringen. Ihr Produkt „lightweight Network Explorer“ erstellt automatisiert einen Digital Twin des Netzwerks und verschafft Unternehmen so eine schnelle und genaue Übersicht über die Netzwerktopologie und die Geräte im Netzwerk. Der innovative Ansatz erleichtert die Umsetzung von regulatorischen Sicherheitsstandards und die Identifizierung von Sicherheitslücken und potenziellen Bedrohungen. Der Managed-Services-Anbieter Axians wiederum erweitert durch die Partnerschaft seine Dienstleistungen rund um das Cyber Security Operations Center (SOC).

Ökosysteme als Beschleuniger der Transformation

Alle Organisationen werden ihre internen wie externen Strukturen nach dem Ökosystem-Prinzip umgestalten müssen, wollen sie auch in Zukunft erfolgreich sein. Die zunehmende Komplexität der Herausforderungen – ob Energiewende oder Digitalisierung – bedingt umfangreiche und engmaschige Netzwerke mit Partner*innen auf Augenhöhe: Nur aus Ökosystem-basierten Business-Infrastrukturen heraus, in denen sich Synergien multiplizieren, lassen sich Ideen für die Infrastrukturen der Zukunft entwickeln und praktisch umsetzen – von der Energie bis zur Mobilität. Start-ups, etablierte Unternehmen und große Konzerne sind darin Impulsgebende und Resonanzkörper gleichermaßen.

Für Start-ups ergeben sich daraus große Chancen – genauso wie für etablierte Unternehmen. Gehen sie beide aktiv aufeinander zu, beteiligen sich an Ökosystemen oder bauen eigene auf, können große Potenziale erschlossen werden. Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche, um die Transformation zu einer sektorübergreifenden nachhaltigen Infrastruktur zu forcieren.

Die Autorin Katharina Hickel ist Head of Digital Ecosystem bei VINCI Energies

Risikomanagement für Lager und Logistik: Effizienz trifft auf Sicherheit

Solange du nicht gerade just in Time agierst, wird es je nach Art deiner Firma automatisch irgendwann nötig werden, ein Lager aufzubauen. Effizienz wird dabei natürlich dein wichtigster Fokus sein. Dennoch solltest du unbedingt ebenso das Thema Sicherheit auf verschiedenen Ebenen ansprechen – nicht nur, weil Gesetze und ähnlich Vorgaben es fordern.

Hast du schon einmal einen dieser Überwachungskamera-Clips im Netz gesehen? Sie zeigen Staplerfahrer*innen, die in einem Regallager gegen eine der Stützen stoßen – woraufhin das gesamte Lager in einem katastrophalen Domino-Effekt zusammenbricht. Solche Videos sollten dich als Unternehmer*in definitiv zum Nachdenken anregen. Denn ein Lager ist für deine Firma mitunter extrem wichtig. Gleichsam ist es jedoch in Sachen Sicherheit eine ziemliche Herausforderung. Das gilt insbesondere, weil „Sicherheit“ sich auf mehrere Dinge bezieht.

Auf den folgenden Zeilen haben wir dir alle diesbezüglich relevanten Punkte aufgezeigt. Beginnen wir mit den vorgeschriebenen Dingen.

1. Brandschutz

In deinem Lager müssen sich keine tausenden Liter Benzin befinden, damit dort eine feurige Katastrophe ausbrechen kann. Dazu genügen schon unzählige Waren in Kartons auf Holzpaletten. Kommt dann noch eine typisch-dichte Lagerung in Regalen hinzu, genügt bereits ein Schaden in der Elektrik und die Feuerwehr kann höchstens noch versuchen, angrenzende Gebäudeteile zu retten.

Brandschutz ist demnach bereits aus wirtschaftlichen Gründen einer der wichtigsten Sicherheitsaspekte überhaupt. Er teilt sich in zweierlei Arten auf, vorbeugend und abwehrend.

- Vorbeugender Brandschutz soll das Ausbrechen von Feuern generell verhindern.

- Abwehrender Brandschutz soll ausgebrochenes Feuer und seine Schäden möglichst schnell und umfassend eindämmen.

Innerhalb dieser Obergruppen finden sich weitere Unterteilungen. Der für dich wichtigste Kern: Brandschutz im Lager ist sehr umfassend gesetzlich und berufsgenossenschaftlich geregelt.

Errichtest du ein neues Lager, bist du deshalb unter anderem verpflichtet, dafür eine Gefährdungsbeurteilung erstellen zu lassen. Sie enthält „auch“ Brand- und Explosivgefahren, erfasst aber ebenso weitere Aspekte – ähnlich, wie es die Beurteilung für deine anderen Geschäftsräume macht.

2. Beschäftigtenschutz

Diese Regel dürftest du zumindest dann zur Genüge kennen, wenn du nicht nur Gründer*in, sondern ebenso Arbeitgeber*in bist: Keiner*m Angestellten darf durch die Arbeit unbotmäßige Gefahr für körperliche und geistige Gesundheit drohen. Daher ist der*die Arbeitgeber*in verpflichtet, sämtliche Risiken zu minimieren und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten – die Quintessenz von allem, was sich unter dem Dachbegriff Arbeits- und Gesundheitsschutz zusammenfassen lässt.

Selbst, wenn wir uns nur auf das Lager fokussieren, handelt es sich dabei um ein sehr umfangreiches Thema nur für sich. Es komplett auszurollen, würde den Rahmen dieses Textes komplett sprengen. Daher verweisen wir dich an dieser Stelle an die Berufsgenossenschaften. Sie haben sehr umfassende Informationen und Tipps zusammengetragen, um diesen speziellen Sicherheitsaspekt korrekt anzusprechen.

3. Interner Diebstahlschutz

Je nachdem, womit du dein Geld verdienst, befinden sich im Lager mitunter sehr „verlockende“ Waren bzw. Gegenstände. Darunter vielleicht solche, die sich sowohl unkompliziert einstecken als auch aus dem Gebäude transportieren lassen.

Angesichts dessen solltest du eines bedenken: Die absolute Majorität deiner Angestellten wird selbst bei solchen Produkten niemals zugreifen. Dennoch, das zeigen die Statistiken, greift schätzungsweise jede*r vierte Mitarbeiter*in am Arbeitsplatz zu. Alljährlich laufen deshalb allein etwa 150.000 angezeigte Fälle zusammen.

Zwar darfst du als Arbeitgeber*in vieles nur eingeschränkt. Unter bestimmten Voraussetzungen wäre es jedoch beispielsweise möglich, das Lager mit Kameras dauerhaft zu überwachen. Heimlich darfst du das in der Regel nicht, aber es geht ja gerade um den abschreckenden Effekt, nicht ungesehen etwas einstecken zu können.

10 entscheidende Kriterien für die Wahl eines seriösen Online-Casinos: Ein umfassender Leitfaden

Zehn Punkte, die bei der Auswahl eines Online-Casinos berücksichtigt werden sollten, um eine positive und geschützte Spielerfahrung zu gewährleisten.

In der dynamischen Welt der Online-Casinos ist es unerlässlich, eine sichere und faire Spielumgebung zu gewährleisten. Da Online-Glücksspiele immer beliebter werden, steigt auch die Anzahl der Online-Casinos, und leider sind nicht alle von ihnen vertrauenswürdig. Es gibt verschiedene Aspekte, auf die Spieler*innen achten sollten, um sicherzustellen, dass sie eine informierte Wahl treffen und in Casinos ohne Anmeldung sofort online spielen können.

In den folgenden zehn Punkten werden wichtige Kriterien vorgestellt, die bei der Auswahl eines Online-Casinos berücksichtigt werden sollten, um eine positive und geschützte Spielerfahrung zu gewährleisten.

1. Lizenzierung

Stellen Sie sicher, dass das Online-Casino eine gültige Lizenz von einer anerkannten Regulierungsbehörde wie der Malta Gaming Authority oder der UK Gambling Commission hat. Die Lizenznummer und -informationen sollten leicht auf der Casino-Website zu finden sein. Eine Lizenz garantiert, dass das Casino bestimmten Betriebsstandards entspricht und reguliert wird.

2. Sicherheit

Überprüfen Sie, ob das Online-Casino moderne Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-Verschlüsselung verwendet, um die persönlichen und finanziellen Daten der Spieler zu schützen. Eine sichere Website zeigt in der Regel ein kleines Schlosssymbol in der Adressleiste des Browsers an.

3. Fairness der Spiele

Achten Sie darauf, dass das Casino Spiele von bekannten und vertrauenswürdigen Softwareanbietern anbietet. Diese Anbieter verwenden zertifizierte Zufallszahlengeneratoren, um sicherzustellen, dass die Spiele fair und unvoreingenommen sind. Einige Casinos lassen ihre Spiele auch von unabhängigen Prüforganisationen wie eCOGRA überprüfen.

4. Kundensupport

Ein seriöses Casino sollte über einen zuverlässigen Kundenservice verfügen, der leicht erreichbar ist und schnell auf Anfragen reagiert. Idealerweise sollte der Support 24/7 über verschiedene Kanäle wie Live-Chat, E-Mail und Telefon verfügbar sein.

5. Positive Bewertungen und Rezensionen

Recherchieren Sie im Internet nach Erfahrungen anderer Spieler mit dem Casino. Positive Bewertungen und Erfahrungsberichte können ein Indikator für die Vertrauenswürdigkeit und Qualität des Casinos sein. Seien Sie jedoch vorsichtig mit übermäßig positiven Bewertungen, da diese gefälscht sein könnten.

6. Transparente Geschäftsbedingungen

Ein vertrauenswürdiges Online-Casino zeichnet sich durch klare, transparente und leicht zugängliche AGB aus. Diese sollten auf der Website des Casinos leicht auffindbar sein und alle wichtigen Informationen über die Rechte und Pflichten der Spieler enthalten. Achten Sie darauf, die AGB sorgfältig zu lesen, um sicherzustellen, dass keine unfairen oder irreführenden Klauseln enthalten sind.

7. Vielfältige und sichere Zahlungsmethoden

Ein seriöses Online-Casino sollte eine breite Palette von sicheren und bequemen Zahlungsoptionen für Ein- und Auszahlungen anbieten. Dazu gehören in der Regel Kredit- und Debitkarten, E-Wallets, Banküberweisungen und andere anerkannte Zahlungsmethoden. Stellen Sie sicher, dass das Casino moderne Sicherheitsstandards einhält, um Ihre Finanztransaktionen zu schützen, und überprüfen Sie, ob es keine unangemessenen Gebühren für Transaktionen erhebt.

8. Klare und faire Auszahlungsbedingungen

Informieren Sie sich ausführlich über die Auszahlungsrichtlinien des Casinos. Prüfen Sie, wie und wann Sie Ihre Gewinne abheben können, und achten Sie auf mögliche Auszahlungslimits oder -gebühren. Ein gutes Casino sollte den Auszahlungsprozess so einfach und transparent wie möglich gestalten, ohne unnötige Verzögerungen oder Hindernisse.

9. Verantwortungsbewusstes Spielen

Ein verantwortungsbewusstes Casino sollte Maßnahmen zum Schutz der Spieler vor Spielsucht ergreifen, einschließlich Einzahlungslimits, Selbstsperre und anderen Selbstschutzmechanismen. Informationen und Ressourcen zur Prävention von Spielsucht sollten ebenfalls leicht zugänglich sein.

10. Realistische und transparente Bonusangebote

Achten Sie bei den Bonusangeboten des Casinos auf Realismus und Transparenz. Ein vertrauenswürdiges Casino sollte klare Informationen über alle angebotenen Boni, Promotionen und andere Anreize bieten, einschließlich der damit verbundenen Bedingungen und Anforderungen. Vermeiden Sie Casinos, die unrealistisch hohe Boni mit unerreichbaren Umsatzbedingungen anbieten, da dies oft ein Zeichen für Unseriosität ist.

Fazit