Aktuelle Events

Live-Blogs richtig nutzen und monetarisieren

Fünf Tipps, wie Publisher ihre Live-Blogs monetarisieren und dabei die User Experience ihrer Zielgruppe trotzdem sicherstellen können.

Wer schon einmal ein Live-Event verfolgt hat, kennt es: Egal, ob Fußballspiel, Gaming-Match oder politische Geschehnisse in der Welt, sobald es spannend wird, kommt Werbung. Die ist dann meistens nicht nur komplett irrelevant für die eigenen Interessen, sondern stört die Nutzererfahrung beachtlich. Im schlimmsten Fall geht die Live-Übertragung während der Werbepause weiter, sodass bis zu zehn Minuten vom Event verpasst werden. Spaß machen solche Unterbrechungen nicht. Dass das auch anders geht, liest du hier.

Fünf Tipps, wie Publisher ihre Live-Blogs monetarisieren und dabei die User-Experience ihrer Zielgruppe trotzdem sicherstellen können.

1. Mit dem Lesefluss: On-Page-Werbung

In einer Zeit, in der viele kreative Inhalte einer breiten Zielgruppe kostenlos zur Verfügung gestellt werden, ist es nur fair, dass mithilfe von Werbeeinblendungen die Arbeit vergütet wird. Doch ist es weder im Interesse der Journalist*innen noch der Zuschauenden, dass diese als Pop-up mitten im Text auftauchen und den Lesefluss wüst unterbrechen. Einen perfekten Kompromiss bieten hier Anzeigen, die um den Inhalt herum platziert werden. Besonders bei Live-Blogs lohnt sich diese Variante, da sie eine achtmal längere Verweildauer haben als klassische Artikel und dadurch höhere Einnahmen generiert werden können. Plattformen wie kicker zeigen, wie durch clever platzierte Ads das Live-Erlebnis der Zielgruppe sichergestellt und trotzdem parallel Werbung konsumiert werden kann.

2. Gesehen werden, ohne gesehen zu werden: Sponsorings

Jeder Mensch hat schon einmal während eines Events auf ganz subtile Art Werbung konsumiert. Vom Label am Helm oder Trikot eines Sportlers/einer Sportlerin bis zur Nennung einer Getränke-Brand während eines Twitch-Streams: Sponsoring bietet eine weitere hervorragende Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Besonders für Veranstaltungen und Konferenzen eignet sich diese Art der Monetarisierung, da aktuelle Informationen und Entwicklungen oftmals per Live-Ticker verbreitet werden. Sponsor*innen können diesen mit ihrer eigenen Brand versehen und dadurch unaufdringlich, aber effizient auf sich aufmerksam machen.

3. Die Paywall – das digitale Pendant zum Zeitungskauf

Gute, kreative Texte sind wertvoll. Sie lassen sich durch eine Bezahlschranke – die sogenannte Paywall – schützen und monetarisieren. Während einige Verlage bereits von vornherein auf eine kostenpflichtige Barriere setzen, stellen andere ihre Berichterstattung für eine begrenzte Zeit umsonst zur Verfügung, um ihre Zielgruppen zu einer Mitgliedschaft zu animieren. Gerade mit interaktiven Elementen wie Live-Blogs, in denen Leser*innen bereits aktiv in das Ereignis und die Berichterstattung involviert waren, lassen sich neue Abonnements gewinnen. Schließlich wollen die Nutzer*innen auch nach dem kostenlosen Teaser weiterhin mitreden und informiert bleiben.

4. Alles Fake? Mit authentischer Werbung punkten

Wer über ein Umweltschutzprojekt berichtet, wirkt schnell unseriös, wenn unpassende Werbung z.B. eines Automobilherstellers dazu ausgespielt wird. Gerade die kommende Generation ist skeptischer und hinterfragt schnell die platzierten Anzeigen und Kooperationen. Werden dagegen Sponsor*innen und Werbung mit Bedacht ausgewählt, kann die Zielgruppe mit Authentizität überzeugt werden. So kann beispielsweise der morgendliche Live-Blog eines Verlags glaubwürdig monetarisiert werden, wenn die Partnerschaft mit der lokalen Bäckerei nebenan oder einem Kaffee-Hersteller besteht. Auch für die Fördernden steigen die Umsatzchancen, da die Zielgruppe erkennt, dass die Marken ebenfalls auf authentische Werbemöglichkeiten Wert legen.

5. Passive Finanzierung durch mehr Reichweite erzielen

Verlage, die ihre Live-Blogs nicht hinter einer Paywall platzieren, können sie zur Erhöhung der Reichweite nutzen und dadurch für eine passive Monetarisierung sorgen. Da dieses Format so effektiv für die Suchmaschinenoptimierung ist, nutzen sie die Live-Berichterstattung, um eine größere Reichweite zu bekommen und neue Zielgruppen zu gewinnen. Durch weitere Inhalte und Angebote der Publisher kann die erste Aufmerksamkeit schnell in echtes Interesse umgewandelt werden, was letzten Endes zu höheren Abonnent*innenzahlen führt.

Fazit: Weniger ist mehr und monetarisierbar

Auch wenn Inhalte kostenlos angeboten werden, müssen Verlage und Journalist*innen nicht auf eine Monetarisierung verzichten. Werbung zu schalten, ist nicht verwerflich, sie darf nur die User Experience der Zielgruppe nicht beeinträchtigen. Um das zu vermeiden, gibt es eine Vielzahl von kreativen und effizienten Möglichkeiten. Anzeigen müssen nicht immer offensiv sein, um zu wirken. Weniger ist in diesem Fall mehr und eine diskrete Platzierung, die richtige Wahl der Sponsor*innen sowie die Integration von nutzer*ingeneriertem Content zielführender.

Die Autorin Naomi Owusu ist CEO und Co-Founder von Tickaroo und vor allem für Strategie und Skalierung zuständig. Seit der Gründung in 2011 setzt sich die studierte Psychologin mit ihrem Team für den Ausbau des Produktportfolios und die Optimierung des Live-Content-Tools ein.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fördermittel: Worauf Gründer*innen von Beginn an achten sollten

Wichtige Dos and Don’ts bei der Fördermittelbeantragung.

Fördermittel klingen nach einem Traum: Kapital für Innovation, ohne Verwässerung, ohne Bankgespräche und ohne den unmittelbaren Druck eines Exits. Für Start-ups oft die Lebensversicherung, für den Mittelstand der zentrale Hebel, um im Wettbewerb vorn zu bleiben. Gerade bei technisch anspruchsvollen Projekten bestimmen Fördermittel das Tempo – sie machen aus „irgendwann“ ein „jetzt“.

In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass dieser Hebel ungenutzt bleibt. Warum? Weil die Strategie fehlt. Fördermittel werden oft liegen gelassen, falsch beantragt oder derart spät, dass am Ende nur Frust bleibt. Oft passt das Förderprogramm nicht zur Unternehmensphase, der Antrag kollidiert mit dem Projektstart und operativen Prioritäten oder das Vorhaben wird im Antrag wie in einem visionären Pitchdeck beschrieben, statt die Anforderungen der Prüfstellen zu erfüllen. Unsere Erfahrung zeigt: Der größte Fehler wird lange vor dem ersten Mausklick im Antragsportal begangen.

Die Weichenstellung: Förderung ist eine Managemententscheidung

Innovationsförderung entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn sie nicht als „Antragsthema“, sondern als Teil der Strategie verstanden wird. Entscheidend ist nicht das Projekt mit der besten Story, sondern dass Unternehmen ihre Roadmap mit der Logik der Förderwelt in Einklang bringen. Der Kern dabei ist immer derselbe: Gefördert wird nicht „einfache Umsetzung“, sondern messbare Innovation. Das Vorhaben muss sich vom Stand der Technik abheben – durch technologische Neuheit, methodisches Risiko oder einen klaren Erkenntnisgewinn. Optimierung oder Skalierung allein wird schnell als Routineentwicklung eingeordnet. Bevor die Suche nach dem passenden Programm beginnt, braucht es deshalb eine Einordnung: Was genau ist an diesem Projekt neu, und welches Fördermittel passt dazu? Je nachdem, ob eine Neugründung vorliegt, ein strukturiertes Entwicklungsprojekt geplant wird oder Projektzyklen im Vordergrund stehen, sind unterschiedliche Instrumente und Argumentationen erforderlich. Der größte Fehler wird daher lange vor der Antragstellung begangen: Es werden falsche Fördermittel gewählt. Viele Teams starten die Recherche wie eine gewöhnliche Google-Suche („Innovationsförderung KMU Deutschland“) und entscheiden sich für ein Programm, das oberflächlich attraktiv wirkt. Förderprogramme sind Werkzeuge, keine Geldtöpfe. Drei Phasen helfen bei der Einordnung:

1) Aufbauphase: Fokus schaffen (unter anderem exist)

In frühen Gründungsphasen zwischen Idee, erster Validierung und Minimum Viable Product liegt die Herausforderung meist nicht in der Technologie, sondern in Fokus, Priorisierung und einem strukturierten Vorgehen. Programme wie exist schaffen dafür den Rahmen: Zeit, Mentoring und Ressourcen, um zentrale Annahmen systematisch zu prüfen. Ein häufiger Fehler ist, den Antrag wie einen Investor Pitch zu schreiben: Während Investoren Skalierung erwarten, bewerten Förderstellen Innovationshöhe, Stand der Technik sowie Vorgehens- und Validierungsplan, und wer sich dabei bereits als „marktreif“ darstellt, verfehlt oft den Förderzweck.

2) Projektphase: Planbar entwickeln (etwa ZIM)

Für etablierte Unternehmen und Scale-ups mit klarer Zielarchitektur ist das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ein starkes Instrument. Es verlangt eine saubere Projektlogik mit definierten Arbeitspaketen, Ressourcen und Meilensteinen und lässt wenig Raum für unkontrollierte Iterationen. Besonders geeignet für Kooperationen mit Forschungspartnern. Ein typischer Fehler ist der „Frühstart“: Teams beginnen mit der Entwicklung, während der Antrag noch läuft, um keine Zeit zu verlieren. Förderlogisch ist das jedoch hochriskant, weil ein vorzeitiger Projektbeginn die Förderung gefährden kann. Management muss Roadmap und bürokratischen Vorlauf deshalb konsequent synchronisieren; wer „schon mal startet“, riskiert die gesamte Fördersumme.

3) Förderung in jeder Phase (Forschungszulage)

Die Forschungszulage ist das flexibelste Förderinstrument, weil sie branchenoffen ist und sich am Charakter des Vorhabens orientiert – nicht an Unternehmensphase oder Businessmodell (vom Start-up bis zum etablierten Mittelständler). Zudem folgt sie weder dem Wettbewerbsprinzip eines begrenzten Programmbudgets noch einem reinen Auswahlverfahren, sondern basiert auf einem gesetzlichen Anspruch, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Gerade weil Forschung und Entwicklung selten linear verlaufen, passt die Forschungszulage besonders gut zu Entwicklungsprozessen: Hypothesen ändern sich, Ansätze scheitern, Lösungen entstehen durch Lernen. Genau diese technische Unsicherheit ist häufig Teil der Förderlogik. Aus Businesssicht überzeugt vor allem die Liquiditätswirkung, da die Zulage grundsätzlich auch für bereits laufende oder abgeschlossene Projekte genutzt werden kann. Entscheidend ist jedoch die Dokumentation: Ohne klare Abgrenzung zur Routine-Weiterentwicklung wird Potenzial verschenkt oder der Prüfprozess unnötig erschwert. Wer profitieren will, sollte technische Risiken, Erkenntnisse und Aufwände von Beginn an kontinuierlich dokumentieren.

Fazit

Beim der Innovationsförderung gewinnt nicht, wer am schnellsten Anträge schreibt, sondern wer das richtige Instrument für sein Vorhaben wählt. Programme verfolgen unterschiedliche Ziele – und genau darin liegt ihr Wert. Entscheidend sind die passende Programmauswahl, ein sauberes Timing und gute Dokumentation.

Die Autorinnen

Dr. Isis Römer ist Senior R&D Consultant bei Coup und Expertin für die Forschungszulage. Als Wissenschaftlerin ist sie Spezialistin für die Identifikation und Dokumentation förderfähiger Projekte. Sie übersetzt komplexe technische Innovationen in die Logik der Bescheinigungsstelle (BSFZ) und unterstützt Unternehmen dabei, die feine Linie zwischen Routineentwicklung und echter Innovation klar zu ziehen.

Theresa Mayer ist CRO bei Coup. Sie verantwortet die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens. Mit ihrem Business-Background schlägt sie die Brücke zwischen Strategie und operativer Umsetzung. Ihr Fokus liegt darauf, Fördermittel nicht als isolierte Zuschüsse, sondern als strategischen Hebel für Skalierung und Marktrelevanz bei Start-ups sowie im Mittelstand zu positionieren.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

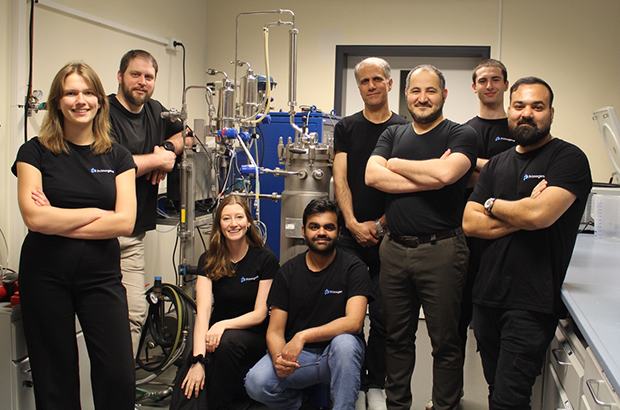

Primogene: Muttermilch als Vorbild

Primogene ist ein 2023 gegründetes BioTech-Start-up mit Sitz in Leipzig, das sich auf die Entwicklung biotechnologischer Herstellungsverfahren für bioidentische Inhaltsstoffe spezialisiert hat. Ein Schwerpunkt liegt auf Verbindungen, die der Muttermilch nachempfunden sind und die Gesundheit in allen Lebensphasen fördern können.

Auch wenn das Produkt als weißes Pulver eher unscheinbar aussieht, markiert seine Existenz einen wissenschaftlichen Meilenstein. „Wir haben eine spezielle Technologie entwickelt, dank der wir komplexe bioidentische humane Milchzucker skalierbar herstellen können“, erzählt Linda Karger, einst Managementstudentin an der Technischen Universität in München, heute COO der 2023 in Leipzig gegründeten Primogene GmbH. Die chemischen Verbindungen entsprechen also den im menschlichen Körper vorkommenden Molekülen bis ins kleinste biochemische Detail. Und sie übernehmen – obwohl industriell hergestellt – die gleichen Funktionen, die bisher nur Muttermilch garantierte.

Zum Verständnis: Die komplexen Zuckerstrukturen sind nach Fett und Laktose der drittgrößte feste Bestandteil menschlicher Milch. Sie bieten einzigartige gesundheitliche Vorteile, unterstützen beispielsweise das Immunsystem sowie die kognitive Entwicklung wie kein anderer Stoff. „Nach zahllosen Gesprächen mit Ärzten und Kliniken begann unsere Geschichte mit der Idee, nährstoffreiche Inhaltsstoffe als Zusatz für die Ernährung von Frühgeborenen herzustellen. Weitergedacht können bioaktive Bestandteile der Muttermilch ebenso zur Krankheitsprävention bei Erwachsenen sinnvoll eingesetzt werden“, erklärt Karger. „Um das Wirkungspotenzial unserer Human Milk Oligosaccharides (HMO) weiter zu erforschen, testen wir diese aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie.“

Produktsortiment in der Breite offen

Gleichzeitig wird die von Dr.-Ing. Reza Mahour (CEO, Experte für Bioverfahrenstechnologie) und Valerian Grote (CTO, Molekularbiologe/Experte für Analytische Biochemie) entwickelte enzymatische Technologie genutzt, um bioidentische Moleküle für andere Märkte zu erzeugen, beispielsweise Inhaltsstoffe für Produkte der Körperpflege oder Rohmaterialien für die Pharmaindustrie. „Wir produzieren selbst. Dabei lässt sich jedes unserer Produkte auf die spezielle Technologie zurückführen. Unseren Kunden bieten wir Komplettlösungen – das reicht von der Suche nach der richtigen Produktionsplattform bis hin zu Entwicklung und Produktion“, bestätigt Karger. Erste Umsätze wurden nach ihren Angaben bereits früh erzielt. Inhaltsstoffe für den Kosmetikbereich sollen noch in diesem Jahr mithilfe bestehender Partnerschaften am Markt eingeführt werden. Im Pharmabereich wird ebenfalls mit ersten Kunden zusammengearbeitet.

Karger ergänzt: „Wir haben früh auf Partnerschaften und Vorbestellungen gesetzt, um den Markt besser zu verstehen.“ Um die bereits verabredeten hochwertigen Roh- und Inhaltsstoffe bald in größeren Mengen liefern zu können, ist das aktuell elfköpfige Team von Primogene gerade innerhalb Leipzigs umgezogen. Für die anstehende Skalierung war der Wechsel auf eine Betriebsstätte mit mehr Laborfläche und größerem Produktionsbereich wichtig. Große Mitspieler auf dem Feld der HMOs wie die niederländische DSM-Firmenich oder der dänische Konzern Chr. Hansen schrecken Karger nicht: „Bekannt sind mehr als 200 verschiedene HMOs, davon sind bisher sieben strukturell einfacher industriell herstellbar und auf dem Markt. Sie werden mit einer Fermentationstechnologie produziert. Unser enzymatisches Verfahren kann deutlich mehr und komplexere Zuckerstrukturen hervorbringen. Außerdem reicht unsere Produktpalette weit über HMOs hinaus.“

Sichtbarkeit durch Innovationsplattform futureSax erleichtert Investorensuche

Das bisher benötigte Kapital stammt unter anderem von Business Angels aus dem Bereich der Biotechnologie, darunter auch Climate Founders, bei deren Accelerator-Programm Mahour Grote und Karger einst zusammenfanden. Für Primogene als forschungs- und deshalb kapitalintensives Biotech-Unternehmen sind daneben die Mittel aus Förderprogrammen des Landes Sachsen und der Stadt Leipzig von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus profitiert das Start-up noch heute von der Sichtbarkeit, die es durch den Gewinn des dritten Platzes beim Sächsischen Gründerpreis 2024 erhielt. Zunächst sorgten der professionelle Nominiertenfilm und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit von futureSax für Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch innerhalb des Netzwerks.

Dann bot die Preisübergabe auf der Sächsischen Innovationskonferenz vor über 1.000 Gästen Primogene eine wichtige Gelegenheit zur Präsentation. „Sachsen ist ein Innovationsstandort mit besonderer Dichte: Exzellente Forschung, starke Industrie- und Mittelstandsstrukturen und eine wachsende Start-up-Szene greifen ineinander. Hier entstehen Lösungen, die international wettbewerbsfähig sind. Entscheidend ist der Schulterschluss im Ökosystem – von Hochschulen über Unternehmen bis zu Kapitalgebern. futureSax schafft dafür die Bühne und die Verbindungen, damit aus Ideen schneller Produkte, Partnerschaften und Gründungen werden“, erklärt Susanne Stump, Geschäftsführerin der Innovationsplattform des Freistaats Sachsen. Das Interesse großer Investoren bestätigt, dass Primogene auf dem richtigen Weg ist. Im Jahr 2025 schloss das innovative Start-up eine Seed-Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren wie HTGF, TGFS, der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft und better ventures ab. Das geplante Personalwachstum sowie die Produktionsaktivitäten der nächsten zwei Jahre sind damit gesichert.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Foodforecast: 8-Mio.-Euro-Runde gegen Lebensmittelverschwendung

Das Kölner FoodTech-Start-up Foodforecast hat sich acht Millionen Euro frisches Kapital gesichert, um mittels künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung in Bäckereien und der Gastronomie zu reduzieren.

Jeden Tag landen in Europa rund 30.000 Tonnen frische Lebensmittel ungenutzt im Müll, was in der Praxis häufig auf eine unpräzise Bedarfsplanung im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie zurückzuführen ist. Genau an dieser Ineffizienz der Wertschöpfungskette setzt das 2022 gestartete Kölner Foodforecast an. Mit einer KI-gestützten Software zur Absatz- und Produktionsprognose hat das Start-up nun eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von acht Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von den niederländischen Investoren SHIFT Invest sowie dem auf Bioökonomie spezialisierten europäischen VC ECBF. Auch bestehende Geldgeber wie der Future Food Fund und Aeronaut Invest beteiligten sich erneut an der Kapitalerhöhung. Zudem wird die Finanzierung durch Mittel des EU-Programms InvestEU unterstützt.

Von der regionalen Machbarkeitsstudie zur internationalen Skalierung

Hinter der Technologie steht ein klassischer Gründungsansatz aus der Praxis. Der Informatiker Justus Lauten rief das Projekt Ende 2018 zunächst unter dem Namen „Werksta.tt“ ins Leben, nachdem regionale Bäckereien auf ihn zugekommen waren, um eine softwaregestützte Lösung für ihre hohen Retourenmengen zu finden. Später holte Lauten den Wirtschaftsingenieur Jan Brormann als Co-Founder und COO in das Führungsteam, den er im Umfeld eines Corporate-Start-ups kennengelernt hatte. Einem breiteren Publikum wurde die Marke zudem durch einen Pitch in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt. Gründer und CEO Justus Lauten ordnet den aktuellen Kapitalfluss nüchtern ein: „Diese Series A stellt einen wichtigen Meilenstein für Foodforecast dar.“ Das Ziel des Unternehmens sei es, die Planung und Produktion von ultra-frischen Lebensmitteln grundlegend neu zu denken. Mit den neuen Investoren an Bord sei man nun bereit, die eigene Technologie international zu skalieren und einen neuen Benchmark für Planung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu etablieren.

Renditehebel Nachhaltigkeit und die Grenzen der Prognosemodelle

Das Geschäftsmodell von Foodforecast fokussiert sich auf eine hochkomplexe Nische der Lieferkette: Die sogenannten ultra-frischen Produkte. Deren Haltbarkeit reicht von wenigen Stunden bis zu maximal einem Tag, was sie bei herkömmlicher Planung extrem schwer kalkulierbar macht. Die operativen Kennzahlen, die das Start-up bei Bestandskund*innen wie SSP Germany oder Eat Happy ausweist, zeigen das Potenzial der Technologie. Laut Unternehmensangaben ist die Software in der Lage, über 90 Prozent der vormals manuellen Bestell- und Produktionsprozesse zu automatisieren.

Gleichzeitig soll die Lebensmittelverschwendung um durchschnittlich bis zu 30 Prozent reduziert werden. Da die KI-gestützte Planung zudem „Out-of-Stock“-Situationen in den Regalen minimiert, steigen die potenziellen Umsätze laut Foodforecast um bis zu 11 Prozent. Bislang konnten durch diesen datengetriebenen Ansatz nach Angaben des Unternehmens bereits über 8.800 Tonnen an Lebensmittelabfällen eingespart werden.

Dass selbst ausgereifte Machine-Learning-Modelle im operativen Alltag an Grenzen stoßen, zeigt sich an lokalen Anomalien: Während die KI externe Faktoren wie Wetterdaten oder Schulferien mit hoher Präzision verarbeitet, sinkt die Prognosegenauigkeit beispielsweise während des Kölner Karnevals signifikant ab, da die Nachfrage nach bestimmten Backwaren in diesem Zeitraum extremen und sprunghaften Schwankungen unterliegt. Dennoch demonstriert der Business Case von Foodforecast, dass Nachhaltigkeitsziele im B2B-Umfeld zunehmend nicht mehr als isolierte CSR-Maßnahmen, sondern als integraler Bestandteil zur operativen Margenverbesserung positioniert werden.

Marktumfeld: Spezialisierung als Abgrenzungsmerkmal

Auch wenn die Series A eine solide Grundlage für die angestrebte Marktdurchdringung in Europa bildet, agiert Foodforecast in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Der Sektor für softwaregestützte Bedarfsplanung wächst und zieht verschiedene Akteure an. Einerseits haben sich spezialisierte Mitbewerber wie Foodtracks (gegründet 2017) bereits fest im deutschen Bäckerei-Segment positioniert und bedienen ein signifikantes Filialnetzwerk.

Andererseits integrieren große Retail-Software-Konzerne wie SAP oder Oracle sowie etablierte Anbieter von Kassensystemen zunehmend eigene Machine-Learning-Module für das Inventory Management in ihre Standardlösungen. Foodforecast versucht, sich in dieser Gemengelage durch die technologische Spezialisierung auf sogenannte Intraday-Prognosen – also untertägige Produktionsanpassungen – und den alleinigen Fokus auf das Segment der Ultra-Frische von generischen Supply-Chain-Plattformen abzugrenzen.

Herausforderungen in der Skalierung: Legacy-Systeme und Change Management

Trotz der nachweisbaren Traktion und einer Implementierung in mehreren tausend europäischen Filialen steht das Unternehmen vor den klassischen Wachstumsbarrieren des B2B-SaaS-Sektors. Eine zentrale Herausforderung bleibt die Datenverfügbarkeit und -qualität: Da die KI elementar auf historischen Abverkaufsdaten basiert, erweist sich die oft veraltete IT- und Kassensystem-Infrastruktur im filiallisierten Mittelstand (wie bei traditionellen Bäckereiketten) regelmäßig als technischer Flaschenhals bei der Software-Integration. Darüber hinaus erfordert die Implementierung eines zu großen Teilen automatisierten Bestellwesens ein konsequentes Change Management. Filialleiter*innen und Produktionsplaner*innens müssen Vertrauen in die algorithmischen Empfehlungen aufbauen, um die Software dauerhaft im Betriebsalltag zu verankern. Nicht zuletzt diktiert der Preisdruck in der margenschwachen Lebensmittel- und Gastronomiebranche die Vertriebsgeschwindigkeit: Software-as-a-Service-Lösungen in diesem Segment können sich nur behaupten, wenn der betriebswirtschaftliche Return on Investment durch reduzierte Retouren und Umsatzsteigerungen die laufenden Lizenzkosten zeitnah und messbar übersteigt.

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

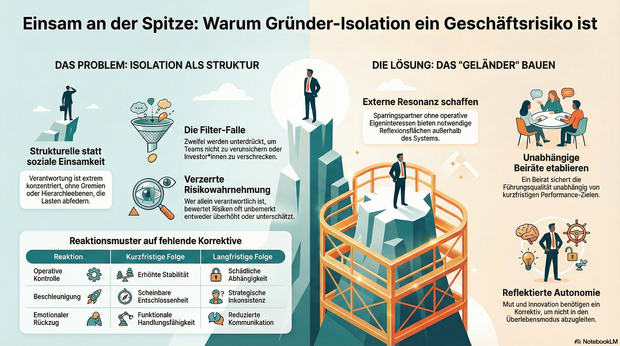

Verantwortung ohne Geländer

Serie: Führen im Start-up, Teil 2: Warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind.

Ein Start-up steht vor einem Richtungswechsel. Das Produkt performt solide, aber nicht stark genug für die nächste Finanzierungsrunde. Der Lead-Investor empfiehlt einen klaren Pivot. Im Team gibt es Widerstand. Einige sehen das Risiko, andere fürchten den Stillstand. Es wird diskutiert. Analysen werden geteilt. Szenarien durchgerechnet. Und doch wissen alle: Am Ende wird eine Person entscheiden.

Genau hier zeigt sich die besondere Qualität von Führung im Start-up – und ihre besondere Belastung.

Einsamkeit ist keine Stimmung – sie ist Struktur

Von außen wirken junge Unternehmen kommunikativ dicht. Slack-Channels laufen permanent. Daily-Stand-ups strukturieren den Tag. Investor*innen, Mentor*innen und Berater*innen sind eingebunden. Und dennoch berichten viele Gründer*innen von einem Gefühl, das sie selbst überrascht: innerer Isolation.

Diese Einsamkeit ist selten sozial. Sie ist strukturell.

In der Frühphase ist Verantwortung extrem konzentriert. Anders als in gewachsenen Organisationen gibt es keine Gremien, die Entscheidungen kollektiv tragen. Keine etablierten Hierarchieebenen, die Verantwortung verteilen. Kein operatives Korrektiv, das Last abfedert.

Es gibt Austausch. Aber es gibt kein Geländer.

Wie Verantwortung Wahrnehmung verschiebt

Forschung zur Entscheidungspsychologie zeigt seit Jahren: Wer sich als allein verantwortlich erlebt, bewertet Risiken anders. Mit wachsender wahrgenommener Verantwortung verschieben sich Maßstäbe – oft unbemerkt.

Risiken werden entweder überhöht oder unterschätzt. Kontrolle nimmt zu. Widerspruch fühlt sich schneller bedrohlich an. Nicht aus Arroganz, sondern aus Schutz.

Der/die Gründer*in weiß: Wenn es schiefgeht, wird nicht das Team zitiert. Sondern er bzw. sie.

Das paradoxe Umfeld des Gründens

Start-ups sind laut, schnell, vernetzt. Und dennoch entsteht häufig ein innerer Rückzug.

Warum? Weil Gründer*innen früh lernen, Unsicherheit dosiert zu zeigen. Zu viel Zweifel kann das Team verunsichern. Zu viel Offenheit gegenüber Investor*innen kann als Führungsschwäche interpretiert werden. Zu viel Zögern wirkt im Markt riskant.

Also wird gefiltert. Man teilt Zahlen, aber nicht immer Ambivalenz. Man diskutiert Optionen, aber nicht immer Unsicherheit.

So entsteht Distanz. Nicht geplant. Aber wirksam.

Wenn fehlende Geländer zu Mustern werden

Ohne echtes Korrektiv entwickeln sich typische Dynamiken. Manche Gründer*innen erhöhen ihre operative Kontrolle. Sie involvieren sich in jede Entscheidung, sichern Details doppelt ab, korrigieren Prozesse selbst. Kurzfristig entsteht Stabilität. Langfristig Abhängigkeit.

Andere beschleunigen Entscheidungen, um Druck zu reduzieren. Schnelligkeit ersetzt Reflexion. Das wirkt entschlossen – kann strategisch jedoch inkonsistent werden.

Wieder andere ziehen sich emotional zurück, um handlungsfähig zu bleiben. Sie funktionieren. Aber sie teilen weniger.

All diese Reaktionen sind nachvollziehbar. Und sie verändern das System.

Widerspruch wird vorsichtiger. Kommunikation strategischer. Nähe funktionaler.

Warum Investor*innen kein Geländer sind

Investor*innen sind zentrale Partner*innen. Ihr Fokus liegt naturgemäß auf Wachstum, Skalierung und Rendite. Das ist kein Vorwurf, sondern ihr Mandat.

Ein Geländer im strukturellen Sinn erfüllt jedoch eine andere Funktion: Es sichert die Qualität von Führung – unabhängig von kurzfristiger Performance.

- Ein unabhängiger Beirat mit klarer Rolle.

- Ein Sparringspartner ohne operative Interessen.

- Ein(e) Co-Founder*in, der/die nicht nur loyal, sondern widerspruchsfähig ist.

Nicht zusätzliche Beratung, sondern echte Resonanz.

Der wirtschaftliche Preis von Isolation

Isolation wirkt nicht laut. Sie wirkt kumulativ. Fehleinschätzungen bleiben länger unentdeckt.

Konflikte werden später adressiert. Entscheidungsprozesse werden intransparenter. Vertrauen verschiebt sich.

Viele Gründungskonflikte und spätere Führungskrisen entstehen nicht aus mangelnder Kompetenz, sondern aus nicht geteiltem Druck.

Einsamkeit in der Führung ist kein persönliches Drama. Sie ist ein betriebswirtschaftlicher Risikofaktor.

Ein Perspektivwechsel

Autonomie ist eine Stärke von Gründer*innen. Sie ermöglicht Geschwindigkeit, Mut und Innovation. Doch Autonomie ohne Korrektiv wird zur Belastung.

Die entscheidende Frage lautet nicht, wie viel Verantwortung ein(e) Gründer*in tragen kann, sondern wie bewusst er/sie sie reflektiert.

Wer dauerhaft ohne Geländer führt, trifft Entscheidungen irgendwann nicht mehr strategisch, sondern aus innerem Überlebensmodus. Und das ist selten eine tragfähige Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

Series A: 6,5 Mio. Euro für den „KI-Mitarbeiter“ von happyhotel

Das 2019 gegründete TravelTech happyhotel wandelt sich vom reinen Software-Anbieter zum Entwickler von KI-Agenten. Doch der Schritt zum autonomen „Hotel-Autopiloten“ birgt auch technische und psychologische Hürden.

Wer heute ein mittelständisches Hotel führt, hat oft zwei Probleme: Die Kosten steigen, und für komplexe Aufgaben wie die dynamische Preisgestaltung (Revenue Management) fehlt schlicht das Personal. Genau hier setzt die 2019 gegründete happyhotel GmbH an, die nun den Abschluss ihrer Series-A-Finanzierungsrunde über 6,5 Millionen Euro bekanntgegeben hat.

Angeführt wird die Runde vom VC Reimann Investors, unterstützt von den Bestandsinvestoren wie dem Start-up BW Innovation Fonds (MBG), seed + speed Ventures und dem Family Office Wecken & Cie.

Der USP: Autopilot statt Cockpit

Der Markt für Revenue-Management-Software ist voll: Platzhirsche wie IDeaS oder Duetto bedienen die großen Ketten, Herausforderer wie RoomPriceGenie buhlen um die Kleinen. Doch happyhotel will sich mit einem radikalen Versprechen abheben: Weg vom „Tool“, das bedient werden muss, hin zum autonomen KI-Agenten.

„Wir bauen unser System nicht für den Revenue Manager – wir automatisieren die Aufgaben eines Revenue Managers“, erklärt CEO Rafael Weißmüller. Für unabhängige Hotels, die sich keine teuren Spezialisten leisten können, wird die Software so quasi zum digitalen Mitarbeiter, der Preise in Echtzeit anpasst – ein Ansatz, der in Zeiten des Personalmangels bei Investor*innen extrem gut verfängt.

Gründer-Team mit „Stallgeruch“ und Exit-Erfahrung

Dass die Runde in einem schwierigen Marktumfeld zustande kam, dürfte auch am Setup des Gründerteams liegen, das die klassische Branchen-Expertise mit Skalierungswissen vereint:

- Sebastian Kuhnhardt kommt selbst aus einer Hoteliersfamilie und entwickelte die Ur-Idee aus dem Frust über die Zettelwirtschaft im elterlichen Betrieb.

- Rafael Weißmüller bringt die SaaS-Erfahrung mit: Er war früherer Mitarbeiter bei sevDesk, dem Offenburger Vorzeige-Start-up, das zeigte, wie man Büro-Software für KMUs massentauglich macht.

- Marius Müller liefert als Wirtschaftsinformatiker das technische Fundament.

Expansion und Realitätscheck

Aktuell steuert das System bereits über 50.000 Hotelzimmer in 12 Ländern und optimiert nach eigenen Angaben ein Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro. Mit dem frischen Kapital soll nun die Expansion in Europa forciert werden.

Dennoch bleiben Herausforderungen: Der Markt der Hotel-Technologie ist berüchtigt für seine fragmentierte Landschaft aus veralteten Verwaltungssystemen (PMS). Der Erfolg des KI-Agenten wird maßgeblich davon abhängen, wie reibungslos happyhotel die Schnittstellen zu diesen Altsystemen managt. Zudem müssen die Gründer eine psychologische Hürde nehmen: Hoteliers dazu zu bringen, die Kontrolle über ihre wichtigste Stellschraube – den Preis – vollends an eine „Black Box“ abzugeben, erfordert großes Vertrauen.

Dass dieses Vertrauen noch wachsen muss, zeigt auch das aktuelle Modell: Noch agiert die KI nicht völlig allein. Ein internes Team aus menschlichen Revenue-Expert*innen unterstützt das System weiterhin bei strategischen Fragen – der Weg vom Copiloten zum echten Autopiloten ist also auch bei happyhotel ein schrittweiser Prozess.

Milliarden-Coup für Dresdner BioTech: Seamless Therapeutics gewinnt Pharma-Riese Eli Lilly als Partner

Das 2022 gegründete TU-Dresden-Spin-off Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen. Jetzt hat das BioTech eine Forschungskooperation mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly vereinbart. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar – wir erklären, was hinter der Summe und der Technologie steckt.

Dass universitäre Spitzenforschung der Treibstoff für wirtschaftlichen Erfolg sein kann, beweist aktuell eine Meldung aus Dresden. Die Seamless Therapeutics GmbH, eine erst 2022 gegründete Ausgründung der Technischen Universität Dresden (TUD), spielt ab sofort in der Champions League der Biotechnologie mit. Mit Eli Lilly konnte eines der weltweit forschungsstärksten Pharmaunternehmen – bekannt u.a. für Durchbrüche in der Diabetes- und Adipositas-Behandlung – als strategischer Partner gewonnen werden.

Der Deal: Mehr als nur eine Schlagzeile

Die Dimensionen der Vereinbarung lassen aufhorchen: Der Kooperationsvertrag beziffert sich auf einen Wert von bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar. Doch wie ist eine solche Summe für ein junges Start-up einzuordnen?

In der BioTech-Branche sind solche Verträge oft als sogenannte Bio-Bucks strukturiert. Das bedeutet: Die Milliarde liegt nicht sofort als Koffer voller Geld auf dem Tisch. Der Deal setzt sich in der Regel aus einer substanziellen Sofortzahlung (Upfront Payment) zum Start der Forschung und weiteren, weitaus größeren Teilzahlungen zusammen. Diese fließen erfolgsabhängig, sobald das Startup definierte Meilensteine erreicht – etwa den erfolgreichen Abschluss klinischer Studienphasen oder die Marktzulassung.

Die Technik: Warum Lilly so früh einsteigt

Dass ein Gigant wie Eli Lilly so früh in ein Start-up investiert, liegt an der disruptiven Technologie der Dresdner. Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen.

Während bekannte Verfahren wie die „Genschere“ CRISPR-Cas oft darauf basieren, die DNA-Stränge komplett zu durchtrennen (Doppelstrangbruch) – was zu ungewollten Fehlern bei der zelleigenen Reparatur führen kann –, gehen die Dresdner einen anderen Weg. Sie nutzen sogenannte Designer-Rekombinasen.

Vereinfacht gesagt arbeitet ihre Technologie nicht wie eine grobe Schere, sondern wie ein präzises „Suchen & Ersetzen“-Werkzeug. Sie können genetische „Schreibfehler“ direkt im Erbgut korrigieren, ohne die riskanten Brüche in der Doppelhelix zu erzeugen. Dieser Ansatz ist namensgebend („Seamless“ = nahtlos) und gilt als deutlich sicherer für die Anwendung am Menschen. Ein erstes konkretes Ziel der Kooperation ist die Bekämpfung von genetisch bedingtem Hörverlust.

Die Köpfe: Ein Team auf Expansionskurs

Hinter diesem technologischen Durchbruch steht kein anonymes Labor, sondern ein jahrelang eingespieltes Gründerteam aus der TUD. Den wissenschaftlichen Nukleus bildete die Forschungsgruppe von Prof. Frank Buchholz (Professor für Medizinische Systembiologie). Zusammen mit ihm trieben vor allem Dr. Felix Lansing, der heute als Chief Scientific Officer (CSO) die technologische Vision verantwortet, und Dr. Anne-Kristin Heninger (Head of Operations) die Entwicklung zur Marktreife voran. Komplettiert wurde das Gründungsteam durch Dr. Teresa Rojo Romanos und Dr. Maciej Paszkowski-Rogacz.

Dass Seamless Therapeutics den globalen Durchbruch ernst meint, zeigt auch eine strategische Personalie aus dem April 2024: Um die Brücke in den entscheidenden US-Markt zu schlagen, holte man den Branchenveteranen Dr. Albert Seymour als neuen CEO an Bord. Während Seymour die internationale Skalierung vorantreibt, sichern die Gründer weiterhin die technologische DNA des Unternehmens. „Die Zusammenarbeit mit Eli Lilly ist eine Bestätigung für unsere Gen-Editierungsplattform und ihr krankheitsmodifizierendes Potenzial“, erklärt Prof. Buchholz.

Der Standort: Wie aus Forschung Business wird

Der Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis eines funktionierenden Transfer-Ökosystems. Das Startup wurde seit den frühen Phasen intensiv unterstützt durch TUD|excite, das Excellence Center for Innovation der TU Dresden, sowie durch SaxoCell, das sächsische Zukunftscluster für Präzisionstherapie. Prof. Ursula M. Staudinger, Rektorin der TUD, sieht in dem Deal eine Blaupause für den deutschen Innovationsstandort: „Das Investitionsvolumen unterstreicht eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie [...] Zugleich zeigt dieser Meilenstein, wie konsequent und erfolgreich die TUD den Transfergedanken lebt.“

Für Seamless Therapeutics beginnt nun die Arbeit, die rekombinase-basierte Technologie gemeinsam mit Eli Lilly durch die anspruchsvollen Phasen der Medikamentenentwicklung zu bringen – mit einem Team, das wissenschaftliche Exzellenz nun mit internationaler Management-Erfahrung verbindet.

Seed-Runde: Leipziger HRTech clarait erhält über 1,5 Mio. Euro

Das 2023 von Johannes Bellmann, Miriam Amin und Thilo Haase gegründete Start-up clarait digitalisiert einen der letzten analogen Bereiche im Unternehmen: die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und HR.

Die clarait GmbH hat den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde bekanntgegeben und sichert sich Kapital in Höhe von über 1,5 Millionen Euro. Lead-Investor der Runde ist der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, der einen siebenstelligen Betrag investiert. Als Co-Investor beteiligt sich der HR Angels Club, ein europaweites Netzwerk aus erfahrenen HR-Führungskräften und Investoren.

Marktlücke: Der „White Spot“ zwischen HR- und Legal-Tech

Während klassische HR-Prozesse wie Payroll oder Recruiting längst digitalisiert sind, gilt der Bereich der „Labour Relations“ (betriebliche Mitbestimmung) als einer der letzten kaum erschlossenen Märkte. In vielen Unternehmen dominiert hier noch der „Status Quo“ – ein Vorgehen, das angesichts strenger Compliance-Vorgaben und der DSGVO zunehmend riskant wird.

Clarait positioniert sich hier mit zwei verknüpften SaaS-Lösungen:

- BRbase unterstützt Betriebsräte bei der strukturierten Organisation von Sitzungen, Beschlüssen und Mitbestimmungsprozessen.

- HRflows liefert der Arbeitgeberseite juristisch geprüfte Workflows für mitbestimmungspflichtige Maßnahmen.

Wettbewerb & USP: Brückenbauer statt Insellösung

Im Wettbewerbsumfeld grenzt sich das Leipziger Start-up deutlich ab. Während etablierte Anbieter oft reine Insellösungen anbieten, verfolgt clarait einen Plattform-Ansatz. Ziel ist es, den Medienbruch zwischen Personalabteilung und Gremium zu beenden und beide Seiten auf einer Infrastruktur zu verbinden.

Das Start-up adressiert damit einen wachsenden Markt, der durch steigende regulatorische Anforderungen und den Trend zu revisionssicheren Workflows getrieben wird. Zu den Kunden zählen bereits DAX-40- und Fortune-500-Unternehmen.

Der „Perfect Fit“: Praxis trifft Prozesslogik

Ein wesentlicher Faktor für das Investment dürfte die Komposition des Gründerteams sein, das die nötige Neutralität für dieses politisch sensible Thema mitbringt:

- Johannes Bellmann (CEO) vereint die Perspektiven beider Verhandlungspartner und versteht das Geschäftsmodell sowie den Markt der betrieblichen Mitbestimmung tiefgehend.

- Thilo Haase (CPO) verantwortet die inhaltliche Ausgestaltung der Plattform.

- Miriam Amin (CTO) vervollständigt das Trio als technische Mitgründerin.

„Smart Money“ und KI-Pläne

Neben dem Kapital des TGFS bringt vor allem der Einstieg des HR Angels Club strategisches Gewicht. Das Netzwerk gilt als „Smart Money“ der HR-Tech-Szene und bietet Zugang zu Entscheidern in Personal- und Organisationsfunktionen. Sören Schuster, Geschäftsführer des TGFS, sieht in der Gremienverwaltung einen „bislang nur unzureichend digitalisierten Bereich“ und bescheinigt dem Team das Potenzial zum Qualitätsführer.

Das frische Kapital soll primär in den Ausbau der Vertriebsorganisation sowie die Weiterentwicklung der Software fließen. Geplant sind unter anderem die Integration von KI-gestützten Assistenzfunktionen sowie die Vorbereitung der Internationalisierung, die zunächst im deutschsprachigen Raum erfolgen soll.

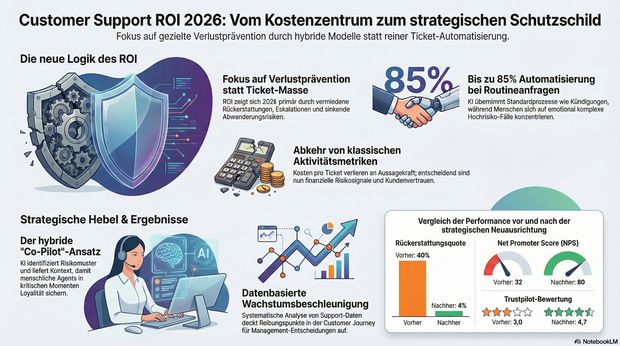

Customer-Support-ROI 2026: Warum Ticket-Automatisierung allein nicht ausreicht

Im Jahr 2026 stehen viele Führungskräfte vor einem echten Paradox: Die klassischen Kennzahlen im Customer Support erreichen Höchststände – und dennoch bleibt der Zusammenhang mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen oft unklar.

Das Problem liegt nicht darin, dass gängige Automatisierungsansätze grundsätzlich nicht funktionieren. Vielmehr reicht es nicht aus, lediglich Tickets zu automatisieren, wenn Customer Support tatsächlich einen belastbaren ROI liefern soll. Der wahre Wert von Support liegt heute nicht mehr in der massenhaften Bearbeitung von Anfragen, sondern darin, Probleme frühzeitig zu verhindern, bevor sie sich zu messbaren wirtschaftlichen Verlusten entwickeln.

Warum sich Support-ROI 2026 schwerer belegen lässt

Moderne Support-Organisationen entwickeln sich zunehmend hin zu hybriden Modellen, in denen KI und menschliche Agents zusammenarbeiten. Eine Gartner-Umfrage zeigt: 95 % der Customer-Service-Verantwortlichen planen, auch künftig menschliche Agents parallel zu KI einzusetzen. Hybride Setups sind damit längst auf dem Weg zum Standard.

In der Praxis übernehmen KI-Systeme heute Routineanfragen, während Menschen komplexe oder kritische Fälle bearbeiten. Mit dieser veränderten Arbeitslogik verlieren klassische Kennzahlen wie Kosten pro Ticket, durchschnittliche Bearbeitungszeit oder Automatisierungsquote an Aussagekraft. In manchen Fällen verschleiern sie den tatsächlichen Wert von Support sogar.

Das führt dazu, dass Führungsteams häufig Folgendes beobachten:

- steigende Automatisierungsquoten bei stagnierenden Einsparungen,

- verbesserte CSAT-Werte ohne klaren finanziellen Effekt,

- starke CX- und Effizienzkennzahlen, die sich dennoch nicht in unternehmerische Ergebnisse übersetzen lassen.

Support ist nicht weniger wertvoll geworden. Doch durch den Einsatz von KI sind die Erwartungen gestiegen – und lineares Denken in einzelnen Metriken reicht nicht mehr aus, um den tatsächlichen Beitrag von Support zu bewerten.

Wo sich Customer-Support-ROI tatsächlich zeigt

Der ROI von Customer Support zeigt sich nur selten als „direkt generierter Umsatz“. Stattdessen wird er sichtbar in vermiedenen Verlusten und reduzierten Risiken. Konkret äußert sich das in Veränderungen im Kundenverhalten, etwa durch:

- weniger Rückerstattungen,

- geringere Eskalationen,

- einen Rückgang öffentlicher Beschwerden,

- sinkendes Abwanderungsrisiko.