Aktuelle Events

Ostrom: 20 Mio. Euro zur Beschleunigung der dt. Energiewende

Der 2021 von Matthias Martensen und Karl Villanueva in Berlin gegründete Energieanbieter Ostrom gibt heute den Abschluss seiner Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Mio. Euro bekannt.

Die Serie-B-Runde folgt auf ein starkes Wachstum im Jahr 2024: Nach eigenen Angaben verdreifachte Ostrom seine Kund*innenbasis und startete Deutschlands größtes Virtual Power Plant (VPP) für Elektrofahrzeuge. Eneco Ventures führt die Runde an. Auch die bisherigen Investoren SE Ventures, Union Square Ventures, Adjacent, Übermorgen und J12 beteiligen sich. Mit dieser Finanzierungsrunde steigt Ostroms Gesamtfinanzierung auf über 40 Mio. Euro.

„Diese Finanzierungsrunde bietet mehr als Kapital – sie schafft eine strategische Partnerschaft. Eneco bringt fundiertes Branchenwissen ein, während Ostrom unabhängig bleibt. Das stärkt unsere Plattform, beschleunigt die Einführung intelligenter Zähler und lässt unser virtuelles Kraftwerk wachsen. Mit klarem Fokus auf mittelfristige Rentabilität treiben wir die Transformation des Energiemarktes voran“, so Matthias Martensen, Co-Founder von Ostrom.

Nach Einschätzungen der Smart-Meter-Initiative (SMI) liegt die Verbreitung der intelligenten Stromzähler derzeit bei rund zwei Prozent. Damit ist die Bundesrepublik Schlusslicht in Europa – und der Ausbau läuft weiterhin schleppend. Ostrom will das frische Kapital nutzen, um Smart Meter für Kund*innen zu subventionieren und die bundesweite Expansion zu beschleunigen. Dies ermöglicht mehr Flexibilität für Verbraucher*innen. Gleichzeitig stärkt Ostrom seine führende Position in der Automatisierung, indem es seine technologischen Fähigkeiten ausbaut. Dank der Investitionen in KI bearbeitet Ostrom bereits über die Hälfte aller Kund*innenanfragen automatisch.

Zudem plant das Unternehmen, sein virtuelles Kraftwerk „NeoGrid“ rasch auszubauen. Es vernetzt Haushaltsgeräte und Elektrofahrzeug-Batterien, um das Stromnetz intelligent auszubalancieren, die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren und die Kosten für Kund*innen zu senken.

Diese Serie B markiert einen wichtigen Meilenstein in Ostroms Vision: Europas intelligenteste und nachhaltigste Energie-Plattform zu schaffen. Dabei setzt Ostrom auf Automatisierung, datengetriebene Entscheidungen und sein Engagement für Nachhaltigkeit.

„Enecos Energie-Know-how und Ostroms konsequenter Produkt- und Kundenfokus ermöglicht es uns, KI als leistungsstarken Multiplikator für die schnelle Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte zu nutzen. Schon jetzt löst KI 50 Prozent der Kundenanfragen, was unseren kleinen, hochqualifizierten Teams ermöglicht, agil, innovativ und umsetzungsorientiert zu bleiben“, so Karl Villanueva, Co-Founder von Ostrom.

Jan van der Velde, Investment Director bei Eneco Ventures, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Ostrom auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen. Ihre schnelle Marktdurchdringung und ihr Digital-First-Ansatz setzen neue Maßstäbe für Energieversorger. Und Ostrom ist ein Pionier bei der Erschließung von Flexibilität im Privatkundenbereich: Sie schaffen echten Mehrwert für Verbraucher, beschleunigen die Einführung erneuerbarer Energien und stärken die Netzstabilität.“

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wie Österreich im globalen Wettbewerb um Talente gewinnen kann

Die Austrian Business Agency (ABA) unterstützt mit ihrem Geschäftsbereich WORK in AUSTRIA Unternehmen dabei, internationale Fachkräfte zu gewinnen. Wie das in der Praxis funktioniert und wie Unternehmen davon profitieren, erzählen Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner, CEOs des Innsbrucker Quanten-Startups ParityQC, und Margit Kreuzhuber von der ABA im Interview.

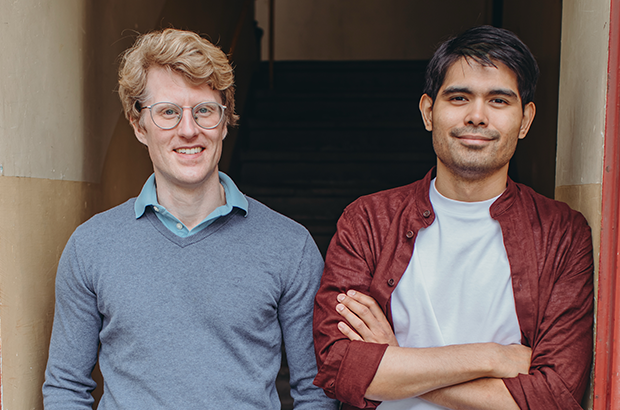

Die beiden CEOs von ParityQC: Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser. | © Günther Egger

Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte ist längst ein globales Rennen. Während viele Unternehmen in Österreich händeringend nach Spezialist:innen suchen, zeigen Beispiele aus der Praxis: Wer sich international öffnet, hat deutlich bessere Karten. Gerade in technologiegetriebenen Bereichen ist ausländisches Know-how oft der entscheidende Baustein.

ParityQC: Internationaler Player aus Innsbruck

Das Innsbrucker DeepTech-Unternehmen ParityQC ist dafür ein exemplarisches Beispiel. Der Bedarf an Expert:innen im Quantenbereich sei weltweit hoch, der Pool dagegen klein, erklärt CEO Wolfgang Lechner. Das Unternehmen, das er gemeinsam mit Magdalena Hauser vor fünf Jahren gegründet hat, entstand als Spin-off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Seither hat sich ParityQC in bemerkenswert kurzer Zeit als internationaler Player im Quantencomputing etabliert. Das Startup lizenziert Baupläne für Quantenprozessoren und vertreibt mit ParityOS ein eigenes Betriebssystem. Nach eigenen Angaben ist es seit 2023 profitabel – eine Seltenheit in einer Branche, die üblicherweise lange Forschungszyklen kennt.

Im April 2024 stieg außerdem B&C Innovation Investments (BCII) ein. Zur genauen Höhe des Investments äußerten sich die Beteiligten nicht, doch in einer Aussendung hieß es damals, ParityQC „ziehe mit seiner Bewertung mit US-börsennotierten Quantenunternehmen gleich“. Vieles spricht daher für eine neunstellige Bewertung zum Zeitpunkt des Einstiegs. Ein entscheidender Faktor, der ParityQC seine Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene sichert, sind die Talente, die tagtäglich daran arbeiten, das Unternehmen voranzubringen.

Internationaler Wettbewerb um Talente

Denn motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter:innen sind ein zentraler Erfolgsfaktor in jeder Branche. Dennoch stoßen viele Betriebe in Österreich irgendwann an Grenzen, wenn sie ausschließlich im Inland rekrutieren. Spezialisierte Kompetenzen sind am lokalen Arbeitsmarkt nicht immer verfügbar, und in einigen technischen Bereichen ist der globale Wettbewerb besonders intensiv.

Für Talente aus diesem Bereich zählen neben der Forschungsqualität auch Standortfaktoren. Der exzellente Ruf der Innsbrucker Quantenphysik und die Präsenz von Unternehmen wie AQT oder ParityQC wirken stark. „Internationale Fachkräfte erleben Österreich als stabiles, gut organisiertes und kulturell attraktives Umfeld – ein klarer Vorteil im globalen Wettbewerb“, so Wolfgang.

WORK in AUSTRIA: Orientierung im internationalen Recruiting

Für viele Unternehmen ist internationale Personalsuche Neuland oder schlichtweg zu zeitintensiv. Hier setzt WORK in AUSTRIA , ein Geschäftsbereich der ABA, an. Die Nachfrage zeigt, dass der Bedarf wächst: „Unternehmen in Österreich wie internationale Fachkräfte nehmen unsere Unterstützung tatsächlich immer stärker in Anspruch. Mit fast 16.000 Beratungen von Fachkräften zum Thema Leben und Arbeiten bis Ende November 2025 sind das bereits jetzt mehr als im gesamten Jahr davor“, sagt Margit Kreuzhuber, Leiterin von WORK in AUSTRIA.

WORK in AUSTRIA kombiniert persönliche Beratung mit digitalen Formaten. Besonders geschätzt wird das Netzwerk, das Unternehmen mit internationalen Talenten verbindet. Ein Baustein ist der „Talent Hub“ – eine digitale Matching-Plattform, auf der Unternehmen Stellen inserieren und passende Kandidat:innen vorgeschlagen bekommen.

Internationale Fachkräfte unterstützt WORK in AUSTRIA mit einer individuellen Beratung während des gesamten Zuwanderungsverfahrens. Ob es um die Rot-Weiß-Rot-Karte oder andere arbeitsmarktrelevante Aufenthaltstitel geht – WORK in AUSTRIA bietet kostenfreie Informationen zu aufenthaltsrechtlichen Fragen sowie zum Leben und Arbeiten in Österreich.

Der Blick über Österreich hinaus

Um den Talentpool zu erweitern, wirbt die ABA weltweit für den Arbeitsstandort. „Wir bewerben den Arbeitsstandort Österreich in ausgewählten Ländern Europas, Lateinamerikas und Asiens, auf Karriereevents, durch Kooperationen mit Hochschulen und durch die direkte Ansprache der Fachkräfte und Studierenden durch Kampagnen auf Social Media“, erklärt Margit.

Die persönliche Begegnung spielt dabei weiterhin eine große Rolle. „Auf Karriereevents und Hochschulmessen treten wir in persönlichen Kontakt mit internationalen Fachkräften sowie Studierenden und informieren sie über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in Österreich“, so Margit.

Neben europäischen Ländern rückt die ABA inzwischen verstärkt Wachstumsmärkte ins Zentrum: „Wir sprechen auch dringend gebrauchte Fachkräfte in Brasilien, Indonesien und auf den Philippinen an – diese drei Länder zeichnen sich durch eine gut ausgebildete, junge und mobilitätsbereite Bevölkerung aus.“

Auch für ParityQC hat diese internationale Sichtbarkeit einen Effekt: „Die internationalen Bewerber:innen bekommen einen guten ersten Überblick über Arbeitsmarkt, Regularien und Lebensbedingungen in Österreich. Das stärkt die gesamte Wahrnehmung des österreichischen Ökosystems“, sagt Co-CEO Magdalena.

Sie ergänzt: „Es braucht internationale Leuchttürme, die Spitzentalente überzeugen können, ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich zu verlegen. Mit ParityQC möchten wir dies im Quantencomputing-Bereich ermöglichen. Die Unterstützung der ABA bei der Promotion von Spitzenforschung und österreichischen DeepTech Unternehmen im Ausland unterstützt bei der internationalen Sichtbarkeit.“

Zuwanderungsverfahren: Unterstützung bei Komplexität und Detail

Ein zentrales Thema bleibt der Weg vom Jobangebot zum tatsächlichen Arbeitsantritt. WORK in AUSTRIA begleitet Unternehmen, internationale Fachkräfte und deren Familien etwa bei der „Rot-Weiß-Rot“-Karte oder anderen Aufenthaltstiteln – ein Bereich, der oft als komplex erlebt wird.

Mit Tools wie dem „Immigration Guide“ stehen digitale Orientierungshilfen bereit, gleichzeitig unterstützt die ABA mit ihren Expert:innen auch individuell im Rot-Weiß-Rot – Karten-Verfahren. Für Unternehmen wie ParityQC bringt das spürbare Erleichterung. „Für ein international ausgerichtetes DeepTech-Unternehmen wie Parity Quantum Computing ist die Unterstützung bei Visaprozessen sowie bei RWR- und RWR+-Anträgen besonders wertvoll. Die administrativen Anforderungen sind oft komplex; hier braucht es verlässliche Partner:innen wie das Team der ABA, die den Prozess präzise und effizient begleiten“, so Magdalena.

Die Wirkung zeigt sich im Alltag: „Die Unterstützung bei Visa- und Aufenthaltsverfahren ermöglicht es uns, internationale Expert:innen rasch in unsere Arbeitsumgebung zu integrieren. Damit trägt Work in Austria wesentlich dazu bei, aus vorhandenem Potenzial echte Wirkung zu erzielen“, ergänzt die ParityQC-CEO.

Der globale Talentmarkt

Österreich hat also starke Talente und zugleich einen steigenden Bedarf nach internationalen Fachkräften, besonders in hochspezialisierten Bereichen wie Quantenforschung, IT oder Engineering. Unternehmen wie ParityQC zeigen, wie Standortqualität und globales Recruiting zusammenspielen können.

WORK in AUSTRIA nimmt dabei eine Rolle ein, die vor allem für mittelständische Betriebe und DeepTech-Unternehmen relevant ist: Orientierung, Matching und Unterstützung bei Verfahren, die ohne Expert:innenwissen schwer zu durchdringen wären. Der Talentmarkt bleibt global und Österreich beweist, dass man darauf reagieren kann, indem man heimische Stärken mit internationaler Offenheit verbindet.

Mehr Informationen über WORK IN AUSTRIA: https://www.workinaustria.com/!

Der Beitrag ist zunächst bei unserem Schwesterverlag Brutkasten erschienen.

osapiens übernimmt Berliner Start-up Lucent AI

Das 2023 von Max Wolff und Moritz Wolff gegründete Start-up Lucent AI hat eine Plattform entwickelt, die die Identifizierung, Bewertung und Quantifizierung von Risiken unterstützt. Jetzt wurde das Berliner Start-up von osapiens, einem führenden deutschen Softwareanbieter für Nachhaltigkeits- und Transparenzlösungen, übernommen.

Lucent AI quantifiziert Risiken präziser, erkennt Auffälligkeiten anhand von Branchendaten und ermöglicht frühzeitige Risiko-Szenarien für Management und Investor*innen. Diese Aufgaben zählen zu den aufwändigsten Prozessen für Governance-Teams, da sie stark reguliert, personalintensiv und zeitkritisch sind. Die Agentic-AI-Technologie von Lucent AI übernimmt viele dieser Schritte selbstständig, indem sie Daten zusammenführt, Analysen durchführt und Handlungsempfehlungen oder Entscheidungsvorlagen bereitstellt.

Die Integration in bestehende IT-Systeme erfolgt über standardisierte Schnittstellen, sodass Unternehmen die Plattform innerhalb kurzer Zeit einsetzen können. Gerade in Organisationen, die heute noch stark mit Excel, E-Mails und manuellen Prüfungen arbeiten, führt die Automatisierung zu erheblichen Verbesserungen in Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit.

Jetzt wurde Lucent AI von osapiens, einem führenden deutschen Softwareanbieter für Nachhaltigkeits- und Transparenzlösungen, übernommen. Im Zuge der Übernahme werden Technologie, Produktportfolio und Kundenstamm von Lucent AI vollständig in den osapiens HUB integriert. Erste Module werden ab dem zweiten Quartal 2026 verfügbar sein. Die Gründer treten dem Team von osapiens bei und verantworten künftig die Weiterentwicklung der Lösung sowie ihre strategische Einbettung in die Bereiche Resilience & Risk Management, Disclosures & Reporting und Product Compliance & Traceability.

„Mit Lucent AI erweitern wir unser Portfolio um ein zukunftsweisendes System für Finanzrisiken und Compliance“, erklärt Matthias Jungblut, Mitgründer und Co-CEO von osapiens. „Die fortschrittlichen KI-Agenten von Lucent ergänzen unser Angebot ideal und unterstützen unsere Mission, Unternehmen weltweit zu mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz zu verhelfen.“

„Lucent AI wurde mit der Mission gegründet, Unternehmen durch intelligentes Risikomanagement widerstandsfähiger zu machen“, sagt Mitgründer Max Wolff. „Wir haben aus erster Hand erlebt, wie komplex und zugleich zentral diese Prozesse für regulierte Unternehmen jeder Größe sind. Mit osapiens haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision teilt und über die Ressourcen und die Expertise verfügt, um unsere Lösungen weiterzuentwickeln und zu skalieren.“

FION Energy sichert 1,4 Mio. € für KI-optimierte Batteriesysteme

FION Energy wurde 2025 von Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta in Berlin gegründet. Das CleanTech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit.

Europas Industrie zahlt im Schnitt rund 50 % mehr für Strom als Wettbewerber*innen in den USA oder China – eine Belastung, die Produktionsstandorte unter Druck setzt. Ursache sind schwankende Einspeisungen aus Wind und Sonne und fehlende Verbrauchsflexibilität in den Werken.

Das Berliner CleanTech-Start-up FION Energy hat dafür eine Lösung entwickelt und eine Pre-Seed-Finanzierung über 1,4 Mio. € abgeschlossen – angeführt von HTGF und Norrsken Evolve, mit Beteiligung erfahrener Business Angels.

FION bringt mit Batteriespeichern mehr Stromflexibilität ins Werk – herstellerunabhängig und KI-gesteuert für einen wirtschaftlich optimalen Betrieb. Das frische Kapital soll den Roll-out, die Weiterentwicklung der Plattform und den Teamausbau beschleunigen, um Energiekosten zu senken und Standorte zu stärken.

Industrielle Batteriespeicher – einfach, wirtschaftlich, intelligent

Die meisten Industrieunternehmen wollen ihre Energiekosten senken, stoßen dabei aber auf technische Komplexität und hohen Betriebsaufwand. FION bietet eine Gesamtlösung – von der Standortanalyse über Dimensionierung, Beschaffung und Installation eines schlüsselfertigen Batteriesystem bis zum laufenden Betrieb. Die firmeneigene KI-Dispatch-Engine lernt Verbrauchsmuster, liest Tarife und Marktpreise und steuert die Batterie autonom. So werden Lastspitzen geglättet, Netzentgelte reduziert und Preis-Arbitrage genutzt - ohne zusätzlichen Aufwand für die Betriebe. Das Ergebnis: bis zu 50 % geringere Stromkosten.

Mission und Ausblick

FIONs Mission ist, Energie zum Wettbewerbsvorteil der Industrie zu machen - und damit Produktion in Europa wieder wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Langfristig entsteht eine Plattform, die industrielle Standorte zu einem intelligenten, dezentralen Energienetz verbindet – in dem jede Fabrik nicht nur Energie verbraucht, sondern sie aktiv managt und vermarktet. Philipp Hamm, Mitgründer & Geschäftsführer von FION Energy: „Europas Industrie verliert durch hohe Stromkosten an Boden. Mit FION wird Energie planbar und profitabel – unsere KI macht Batteriespeicher zum echten Wettbewerbsvorteil.“

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.

Rail-Flow schließt Series A über 12,5 Mio. € für KI-getriebene Logistik

Das 2020 von Dominik Fürste und Osman Akdemir gegründete Rail-Flow ist eine führende Transport-Management-Plattform für Schienengüterverkehr und intermodale Logistik.

Rail-Flow, eine führende Transport-Management-Plattform für Schienengüterverkehr und intermodale Logistik, hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von Trill Impact und Bonsai Partners angeführt, unter Beteiligung von Climentum Capital sowie mehreren Business Angels und den bestehenden VC-Investoren Rethink Ventures und Futury Capital.

„Die Investition markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase, in der wir KI-Innovation und internationale Expansion kombinieren, um den Schienengüterverkehr effizienter, transparenter und nachhaltiger zu machen“, sagte Dominik Fürste, Mitgründer & Co-CEO von Rail-Flow, und unterstrich den Anspruch des Unternehmens, seine technologische Führungsrolle zu stärken und gleichzeitig international zu expandieren.

Die Plattform von Rail-Flow fungiert als Enterprise-Resource-Planning (ERP)-System für Logistik mit Bezug zur Schiene und digitalisiert Vertriebs-, Order-to-Cash- und Flottenmanagement-Prozesse für Eisenbahnverkehrsunternehmen, Intermodal-Operateure, Spediteure und Verlader. Zusammen mit dem Rail-Flow Marketplace bietet das Unternehmen einen integrierten digitalen Vertriebs- und Beschaffungskanal, der Transparenz, Auslastung und Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem der Schienenlogistik erhöht.

Alexander Hedderich, Vorsitzender des Advisory Boards, unterstrich die strategische Bedeutung des Unternehmens: „Rail-Flow steht an der Spitze der Modernisierung der europäischen Schienenlogistik. Unterstützt von erfahrenen Investoren und mit einem bewährten Managementteam ist das Unternehmen bestens positioniert, um den Schienengüterverkehr wettbewerbsfähiger, digitaler und nachhaltiger zu machen.“

In den vergangenen Jahren hat Rail-Flow nach eigenen Angaben seine Umsätze jährlich verdoppelt, seine intermodalen Fähigkeiten durch die Fusion mit Simply Deliver gestärkt und ist auf ein Team von 170 Mitarbeitenden angewachsen.

Die Mittel aus der Series-A sollen eingesetzt werden, um Innovation zu beschleunigen und drei zentrale Wachstumssäulen zu stärken:

- KI-getriebene Plattformintelligenz – Einbettung von KI in das Transport Management System (TMS), um manuelle Eingriffe in der Auftragsbearbeitung und Rechnungsstellung zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern, den Echtzeit-Transportstatus und die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) zu präzisieren, Probleme vor ihrem Auftreten vorherzusagen und die richtigen Aktionen auszulösen, um schneller zum Plan zurückzukehren.

- Internationale Expansion – Eintritt in ausgewählte europäische und nichteuropäische Märkte mit lokalisierten Integrationen.

- Skalierbarkeit und Stabilität – Ausbau von Team und Kapitalbasis, um skalierte Rollouts mit klaren Meilensteinen und Service Level Agreements (SLAs) zu unterstützen und großen Kund*innen zu ermöglichen, Prozesse zu standardisieren, die Servicekosten zu senken und verlässliche Zeitpläne sicherzustellen.

„Indem wir KI direkt in unsere Transport-Management-Plattform integrieren, können wir die Planung intelligenter, die Ausführung schneller und den Betrieb zuverlässiger machen und unseren Kunden die digitale Geschwindigkeit, Effizienz und Transparenz bieten, die sie für nachhaltige Logistik benötigen. Gemeinsam mit unseren Investoren sind wir bereit, diese Transformation anzuführen und die Schiene zum Rückgrat zukunftssicherer Logistik in Europa und darüber hinaus zu machen“, betonte Rail-Flow-Mitgründer & Co-CEO Osman Akdemir den strategischen Fokus hinter diesem Schritt.

CFO Marcel Hoeke ergänzt: „Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich geliefert und dieses Vertrauen internationaler Investoren beweist das erhebliche Potenzial in einem Markt, der gegenüber anderen Verkehrsträgern noch zurückliegt, aber bereit für die Transformation ist.“

NutriUnited - ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen

NutriUnited ist eine 2024 von Josef Brunner gegründete Unternehmensgruppe, die handwerklich geprägte Lebensmittelunternehmen aufbaut, verbindet und weiterentwickelt.

Mit dem frischen Kapital will NutriUnited seine Buy-and-Build-Strategie im Lebensmittelbereich weiter konsequent umsetzen. Bereits heute gehören Grasmehr und Morawitzky zur Gruppe, die gemeinsam über 140 Mitarbeitende beschäftigen.

„Wir wollen ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen schaffen“, sagt Josef Brunner, Gründer und Geschäftsführer von NutriUnited. „Wir stehen für echtes Unternehmertum, Liebe zum Handwerk und ehrliche Produkte und sehen uns als Anti-Konzern. Selbst wenn wir wachsen, wollen wir klein, agil und nah an unseren Kunden bleiben. Als Sohn eines Bäckers ist es für mich ein ganz persönlicher Antrieb, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und mich mit NutriUnited der wichtigsten Mission meines Lebens zu widmen: Mit NutriUnited die Zukunft des mittelständischen Lebensmittelhandwerks zu sichern.”

Mit dem eingeworbenen Kapital finanziert NutriUnited weiteres Wachstum, um neue Unternehmen zu integrieren und die gemeinsame Mission weiterzuentwickeln. Das Ziel ist dabei klar definiert: familiengeführte Betriebe zu stärken, Nachfolgelösungen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit handwerklich geprägter Lebensmittelhersteller langfristig zu sichern. „Das ist aus unserer Sicht nicht nur für die Food Branche relevant, sondern hat auch eine enorme volkswirtschaftliche Relevanz, da viele Unternehmen ohne eine Nachfolgeregelung keine Zukunft haben werden“, sagt Josef Brunner.

Die Investor*innen bringen geballtes unternehmerisches Know-how mit und begleiten das Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch strategisch und operativ – über alle unternehmerischen Bereiche hinweg.

Arnd Hungerberg (ServiceNow): „Ich habe in NutriUnited investiert, weil ich an nachhaltige Lebensmittelinnovationen glaube, die Tradition und Zukunft verbinden und echten Mehrwert für Menschen und Unternehmen schaffen.“

Finn Wentzler (Atlantis Ventures): „Hinter jedem starken Unternehmen stehen außergewöhnliche Menschen. Josef und sein Team sind erfahren, visionär, umsetzungsstark und gleichzeitig bodenständig. Ich freue mich über diesen Meilenstein.“

Leon Mann (Direkt Gruppe): „Der Beitrag, den NutriUnited für die Lebensmittelbranche leistet, ist wichtiger denn je – nicht nur im Sinne von qualitativen Produkten, sondern auch zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU.“

Timo Seggelmann: „Ich freue mich sehr, Teil der NutriUnited-Reise zu sein. Die Klarheit, mit der Josef Brunner und sein Team dieses Unternehmen strategisch aufbauen – kombiniert mit echter operativer Exzellenz und Unternehmergeist – ist beeindruckend.“

„Ich bin stolz auf unseren besonderen Gesellschafterkreis. Die erfahrenen Investoren stehen für echten Unternehmergeist und unterstützen NutriUnited aktiv mit Rat und Tat, persönlicher Erfahrung und persönlichen Netzwerken“, so Brunner weiter. „Gemeinsam wollen wir beweisen, dass Wachstum, Handwerk und Qualität kein Widerspruch sind und kleine Familienunternehmen eine echte Alternative für den Lebensmittelhandel sein können.“

Gründer*in der Woche: experial – KI-Zwillinge auf Knopfdruck

Klassische Marktforschung ist zeit- und kostenintensiv, bringt aber oft nur unzuverlässige Resultate. Die experial-Gründer wollen das grundlegend ändern.

Wer schon einmal an einer Marktforschungsumfrage teilgenommen hat, weiß: Das ist eine zähe Angelegenheit. Man klickt sich durch Fragebögen, nimmt an Diskussionsrunden teil und erhält zum Schluss (bestenfalls) eine magere Entlohnung.

Für Unternehmen, die solche Befragungen durchführen, besteht genau darin ein Problem: „Es ist schwer, an die gewünschten Zielgruppen heranzukommen, weil keiner mitmachen will“, sagt Tobias Klinke, Co-Gründer des Start-ups experial. „Und wenn doch, dann sind es die falschen.“

Klassische Marktforschung ist ineffektiv

Der promovierte Konsumforscher weiß, wovon er spricht. Für seine wissenschaftliche Arbeit hat er sich jahrelang mit Marktforschungsmethoden beschäftigt und selbst unter der unzureichenden Datenlage aus Zielgruppenbefragungen gelitten. „Man darf sich nichts vormachen: Da sitzen Leute, die Geld verdienen wollen und den Fragebogen so schnell wie möglich abhaken. Relevante Daten lassen sich so nur schwer erheben.“ Denn ob die Antworten tatsächlich das Konsumverhalten widerspiegeln oder die Befragten einfach nur schnell fertig werden oder sich ins rechte Licht rücken wollen, ist kaum auszumachen.

Hinzu kommt: Für die Auftraggebenden sind solche Marktforschungen extrem aufwändig, teuer und langwierig – vom Erstellen des Fragenkatalogs über das Organisieren der Befragung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse.

Genau hier setzt experial an: Es möchte Unternehmen besser, schneller und günstiger wissen lassen, was bestimmte Kund*innenprofile zu konkreten Fragestellungen denken, zum Beispiel über ein neues Produktfeature. „Jeder Produkt- oder Marketingmanager hat täglich Entscheidungen zu treffen, für die authentisches Kundenfeedback absolut relevant ist“, so Klinke. Dafür stellt experial in einem klassischen Software-as-a-Service-Modell sogenannte Digital Twins zur Verfügung – digitale Simulationen realtypischer Personen aus der gewünschten Zielgruppe.

Über eine Chat-Funktion können diese digitalen Zwillinge nach Belieben befragt oder interviewt werden. Neben der Darstellung der Umfrageergebnisse in Diagrammen, Tabellen oder Kurztexten ermöglicht das Tool, mit Kund*innenprofilen in Echtzeit zu interagieren, Nachfragen zu stellen, zu diskutieren.

Zielgruppe abbilden statt Persona erfinden

Das Besondere: Statt klassische Personas abzubilden – also ein stereotypisches Bedürfnisbündel einer fiktiven Persönlichkeit –, simuliert experial zum Beispiel 1000 Personen eines bestimmten Adressat*innenkreises, die dann an einer Befragung teilnehmen. So wird eine spezifische Gruppe in ihrer ganzen Meinungsvielfalt abgebildet. „Es geht nicht darum, eine idealtypische Kunstfigur, sondern eben 1000 konkrete Personen zu simulieren. So können wir die ganze Bandbreite an Meinungen innerhalb einer Zielgruppe abbilden“, erläutert Klinke.

Von der Forschung zur Geschäftsidee

Am Anfang stand ein konkretes Problem für die eigene Arbeit. Alle drei Gründer haben ihre Wurzeln in der Forschung. Tobias Klinke und Nader Fadl haben gemeinsam studiert, für Klausuren gebüffelt und später beide promoviert – Klinke in Consumer Research, Fadl in Gamification. Drei Jahre arbeiteten sie bereits zusammen, bevor 2022 die Idee für das gemeinsame Start-up entstand. Als die technische Umsetzung immer komplexer wurde, kam Nils Rethmeier – er hat in Machine Learning promoviert – als dritter Gründer hinzu.

Während sich die drei als Wissenschaftler noch mit der geringen Datenqualität klassischer Marktforschung herumschlugen, wuchsen zeitgleich die Anwendungspotenziale künstlicher Intelligenz (KI). Immer mehr beschäftigte sie die Frage, ob nicht beides kombinierbar wäre. Erste Lösungen suchten Klinke und Fadl zunächst, indem sie große Sprachmodelle (LLMs) mit demografischen Standarddaten aus der Marktforschung fütterten – mit ernüchterndem Ergebnis. „ChatGPT allein eignete sich kaum. Um Zielgruppen in ihrer Vielschichtigkeit zu simulieren, müssen wir viel mehr wissen als Alter, Beruf und Postleitzahl“, so Klinke. So lernten sie, welche Daten für eine realitätsnahe Simulation hilfreich sind und welche nicht. „Relevante Inputs sind eher Persönlichkeitsmerkmale, Werte, Lebensgeschichten. Echte Daten von echten Personen“, so Klinke weiter. Durch den Abgleich mit bestehenden Daten konnten die synthetischen KI-Modelle sukzessive verbessert werden. Die Verwendung von AI Agent Memory brachte dann den ersten Durchbruch: eine Übereinstimmung von 85 Prozent.

Seitdem geht der technologische Fortschritt rasant voran. Heute laufen bei experial verschiedene LLMs im Hintergrund. Das LLM-Ensembling hat den Vorteil, dass je nach Fragestellung die geeignetsten Modelle zum Einsatz kommen, etwa mit oder ohne Reasoning. „Die rationale Begründbarkeit von Antworten ist für unsere Simulationen nicht immer relevant. Menschen entscheiden oft aus dem Bauch heraus“, fügt Fadl hinzu.

Von Wissenschaftlern zu Unternehmern

Klinke und Fadl wussten: Sie sind an etwas dran. Verlässlich simulierte Datensätze würden nicht nur ihrer Forschung zugutekommen, sondern auch vielen Unternehmen. Die zündende (Geschäfts-)Idee kam mitten im Arbeitsalltag. Nach ihrer Zeit an der Uni arbeiteten die beiden in einer Digitalagentur und begleiteten erste Online-Marktforschungsprojekte für größere Kund*innen. Dabei erlebten sie hautnah, wie klassische Marktforschung in der Praxis funktioniert: Ein Marketing- oder Innovationsmanager formuliert eine Fragestellung, schickt sie per E-Mail an die interne Insights-Abteilung und wartet.

Wochen später, oft nach externem Agenturbriefing und einem fünfstelligen Budget, kommen die Ergebnisse zurück – viel zu spät und viel zu teuer für den heutigen Innovationsdruck. „Das war für uns der Moment, an dem wir dachten: Das muss doch anders gehen“, erinnert sich Klinke. Genau zu dieser Zeit erschien ChatGPT. Die Idee war plötzlich greifbar: Warum nicht Zielgruppen simulieren, in Echtzeit, mit KI? Damit war der Grundstein für das Start-up gelegt.

Danach ging es schneller als gedacht. Mit dem steigenden technischen Anspruch war das Projekt nicht mehr eigenständig finanzierbar. „Als wir die ersten Machine-Learning-Researcher brauchten, war klar: Wir müssen Kapital aufnehmen“, so Fadl. Ein Professor, mit dem die Gründer bereits inhaltlich zusammengearbeitet hatten, stieg als erster Business Angel ein. „Durch die persönliche inhaltliche Verbindung zum Thema hat das einfach sehr gut gepasst“, erinnert sich Klinke. „Noch heute treffen wir uns alle vier Monate, um viele Fragestellungen miteinander zu diskutieren.“ Es folgten zwei weitere Angel Investoren und ein halbes Jahr später zwei Venture-Capital-Unternehmen.

Die nächste Generation Digital Twins im Visier

Heute arbeitet das Start-up mit zehn Mitarbeitenden und betreut Teams von Unternehmen wie Fressnapf, Ergo und der Versicherungskammer Bayern. „Der Marktforschungsmarkt ist gigantisch“, so Fadl. „Global liegt der Umsatz bei zirka 150 Milliarden US-Dollar, wovon gut ein Drittel in den USA anfällt. Wir wollen uns in Zukunft verstärkt auf den amerikanischen Raum konzentrieren.“

Die Ziele sind ambitioniert, aber alles andere als unrealistisch. Das Geschäftsmodell von experial hat das Potenzial, die Branche zu verändern. „Studien zeigen eindeutig: Je kundenorientierter Unternehmen handeln, desto profitabler werden sie. Wir wollen Kundenfeedback in die tägliche Arbeit von Entscheider*innen integrieren. Mit klassischer Marktforschung ist das nicht möglich“, so Klinke.

Und noch einen Vorteil sehen die Gründer in ihrem Modell: Bisherige Versuche, neue Technologien für die Branche zu nutzen, zielten darauf ab, die Marktforscher*innen zu ersetzen. Experial denkt anders: Nicht die Forschenden sollen ersetzt werden, sondern die Befragten, die ohnehin keine Lust darauf haben.

Künftig wird es zudem entscheidend sein, mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Dementsprechend will experial die eigenen Digital Twins weiterentwickeln. Die neue Generation soll „sehen“ und „hören“ können, um etwa Websitedesigns und Videos zu bewerten – ein weiterer Schritt mit immensem Potenzial. Ende des Jahres startet dafür eine weitere Finanzierungsrunde. Man darf also gespannt sein, wo die unternehmerische Reise von Tobias Klinke, Nader Fadl und Nils Rethmeier noch hinführen wird.

NexDash: 5 Mio. € Finanzierung für „Green Logistics made in Europe“

Nur drei Monate nach der Gründung sichert sich NexDash 5 Mio. € Seed-Kapital, angeführt von Extantia Capital und Clean Energy Ventures. Gründer ist Michael Cassau, der zuvor das Miet-Commerce-Unicorn Grover aufgebaut hat und nun Europas ersten Neo-Carrier für elektrische Lkw entwickelt.

Der Straßengüterverkehr zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten – und zugleich am wenigsten digitalisierten – Sektoren Europas. Rund 35 % der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen entstehen durch Schwerlast-Lkw. Trotz klarer wirtschaftlicher Vorteile elektrischer Antriebe bleibt die Elektrifizierung bislang langsam: Über 90 % der Spediteure verfügen nur über kleine, veraltete Diesel-Flotten, arbeiten mit geringen Margen und haben begrenzten Zugang zu Kapital und digitalen Tools. Während Elektro-Lkw über den Lebenszyklus zunehmend wettbewerbsfähig werden, zögern viele Betreiber weiterhin angesichts hoher Anfangsinvestitionen und der Umstellung auf neue Betriebsprozesse. Hinzu kommen fehlende Ladeinfrastruktur und geringe Digitalisierung als zentrale Hürden. Insgesamt steht die Branche daher vor tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen. Mit NexOS, einer KI-basierten Orchestrierungsplattform für Flotten, Energie und Kapital, will NexDash die digitale Grundlage für den Übergang zu elektrischer und – zukünftig –autonomer Logistik schaffen.

Plattform-Ansatz zur Elektrifizierung, Digitalisierung und Konsolidierung des Straßengüterverkehrs

NexDash schließt diese Lücke mit einem Plattform-Ansatz, der Digitalisierung, Elektrifizierung und Wachstum verbindet. Das Unternehmen übernimmt mittelständische Speditionen, um operative Kapazitäten und ein Kundennetzwerk aufzubauen. Die übernommenen Flotten werden schnell elektrifiziert und erweitert - gestützt durch skalierbare strukturierte Finanzierungen, die eine zügige Transformation ermöglichen. Über die eigene Trucking-as-a-Service-Plattform (“TaaS”) und das Betriebssystem NexOS orchestriert NexDash Ladeinfrastruktur, Routenoptimierung und KI-gestütztes Flottenmanagement, um Kosten und Emissionen gleichzeitig zu senken. So entsteht ein skalierbares, wirtschaftlich tragfähiges Modell für eine emissionsfreie, digital vernetzte Transportlogistik.

„Die Elektrifizierung Deutschlands beginnt bei der Logistik“, sagt Michael Cassau, Gründer und CEO von NexDash. „Der Mittelstand ist das Rückgrat der Branche – aber bisher stark fragmentiert. Wir bündeln, transformieren und elektrifizieren diese Dieselflotten – und schaffen so die Grundlage einer neuen Industrie - “Trucking-as-a-Service made in Europe.“

Cassau weiter: „Neo-Bank war gestern, Neo-Carrier ist heute. Mit NexOS verbinden wir Energie, Kapital und Daten - und entwickeln das Betriebssystem einer elektrifizierten und zunehmend autonomen Wirtschaft.“ Verstärkung erhält Cassau von Karsten Sachsenröder, langjährigem Top-Manager bei DB Schenker und erfahrenem Berater führender Private-Equity-Häuser.

Logistik als Transformationshebel

Während der aktuelle Fokus auf der Elektrifizierung liegt, plant NexDash bereits die nächste Entwicklungsphase, in der autonome und datengetriebene Transportlösungen auf Basis der eigenen Ladeinfrastruktur umgesetzt werden sollen. Ziel ist der Aufbau einer skalierbaren und nachhaltigen Logistikplattform für die nächste Generation des europäischen Güterverkehrs.

Die 5 Millionen Euro Seed-Finanzierung soll dem Erwerb und der Integration kleinerer Logistikunternehmen, der Inbetriebnahme der ersten Elektro-Lkw sowie der Weiterentwicklung der digitalen Plattform für effizientes Flottenmanagement dienen. Zudem sollen die Mittel in den Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Steigerung der betrieblichen Effizienz und den Teamausbau fließen – mit dem Ziel, das Null-Emissions-Logistiknetzwerk von NexDash europaweit zu skalieren.

Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“

Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“

Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

Nullwachstum trotz KI-Boom

„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.

0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.

Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.

Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.

Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend

Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.

Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.

Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.

Der doppelte Rückstand

Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.

Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.

Ambivalente Aussicht für Investoren

Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.

Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.

Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.

Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.

Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?

Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.

EY Startup Academy Award 2025 – the winner is …

Bereits zum neunten Mal hat EY seine EY Startup Academy erfolgreich durchgeführt und beim großen Finale am im TechQuartier Frankfurt das vielversprechendste Start-up gekürt.

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy ist erfolgreich zu Ende gegangen. Gesucht waren Tech-Start-ups und FinTechs, welche die Alpha-Phase durchlaufen haben, bereits ein Minimum Viable Product oder einen Proof of Concept vorweisen können und innerhalb der nächsten 12 Monate eine Finanzierung anstreben.

Die EY Startup Academy ist ein sechswöchiges Programm, bei dem Start-ups die einmalige Chance bekommen, ihr Geschäftsmodell und dessen Hauptkomponenten durch strukturierte Hilfe und Beratung von EY-Expert*innen verbessern zu können. Das Programm findet einmal jährlich von September bis November statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Beim großen Finale am 13.11. im TechQuartier Frankfurt traten die besten Start-ups mit ihren Pitches gegeneinander an – eines davon wurde von der Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet und darf sich neben einem Preisgeld auch über ein kostenfreies Beratungskontingent freuen.

Den EY Startup Academy Award 2025 gewonnen hat ...

Herita Technologies

Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.

Mentcape (zweiter Platz)

Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über fünf Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient*innen und Therapeut*innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeut*innen mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.

Confora Labs (dritter Platz)

Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen.

Das waren die übrigen Finalist*innen

CeraSleeve

CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.

DataNXT

DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A- Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.

RagStore AI

RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter*innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. RagStores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzer*innenkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem Team mit über 25 Jahren Erfahrung in KI, Consulting und Venture Scaling, ist das Tool bereits im Einsatz; das Start-up bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor.

RedGet.io

RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten – und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

R&B Brückenassistant

Das in Heilbronn ansässige AI-FinTech-Start-up unterstützt CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement. Die Webanwendung automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründungsteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.

Talents2Germany

Die Talents2Germany GmbH möchte den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieur*innen mit Start-ups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieur*innen kombinieren die Kernprodukte – die neunmonatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen – strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgebende zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung, ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgebende zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.

Zubs

Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kund*innenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kund*innenbindung, mit der E-Commerce-Händler*innen durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kund*innenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler*innen auf ihre Produkte konzentrieren können.

3BrainAI

3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand, verwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten und veröffentlichen sie sicher auf allen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung, Bestseller & Merchandising sowie Virtuelle Lager & Buy-Box. Die Lösung wird lokal, herstellerneutral und auditierbar in EU-Rechenzentren betrieben. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.

Zu jedem Start-up findest du hier ein kurzes Vorstellungs-Video

Alle Infos zur EY Startup Academy findest du hier

Start-up H2 Power ’n’ Heat sichert sich Millionen-Finanzierung

Das 2021 von Herbert Clemens, Christoph Fiala und Volker Fortsch gegründete Potsdamer Start-up will mit seiner patentierten Brennstoffzellentechnologie Dieselgeneratoren überflüssig machen – sauber, leise und netzunabhängig.

H2 Power ‘n’ Heat liefert tragbare Brennstoffzellensysteme mit einer Leistung von 2 bis 7,2 kW. Sie versorgen Baustellen, Werkzeuge, Mobilfunkmasten oder Campinganlagen mit Strom ohne Abgase, Lärm oder Gefahrstoffe. Die speziell entwickelte Kartusche lässt sich ohne Werkzeug wechseln, ist langlebig und transportierbar ohne Gefahrgutklassifizierung. Damit bietet H2 Power n Heat eine skalierbare Lösung für mobile Energieversorgung in Industrie, Freizeit und Defense. Mit dem 5-kW-Modul im 19-Zoll-Format bietet H2 Power ’n’ Heat zusätzlich eine skalierbare Plattform, die sich zu Systemen mit bis zu 100 kW kombinieren lässt – flexibel einsetzbar für mobile wie stationäre Anwendungen.

Marktstart mit starken Partnern

Partner wie H2 Core Systems und Ostermeier Hydrogen Solutions setzen bereits auf die Technologie. Weitere OEMs befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen und planen Pilotprojekte. Mit der neuen Finanzierung soll die Produktion gemeinsam mit einem der größten Automobilzulieferer hochskaliert und der Markteintritt beschleunigt werden.

Erfahrenes Gründerteam mit klarer Vision

Die Gründer Christoph Fiala, Volker Förtsch und Herbert Clemens verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in Wasserstoff- und Automobiltechnik. Ihr Ziel: Dieselgeneratoren weltweit durch saubere, wartungsarme Brennstoffzellensysteme ersetzen und damit die mobile Energiewende beschleunigen. „Wir entwickeln Systeme, die heute schon zeigen, wie effizient und robust Wasserstofftechnologie im stationären und mobilen Einsatz funktioniert. Damit bauen wir die Brücke zwischen Ingenieurskunst und Klimaschutz und dies mit einer Technologie, die sofort Wirkung entfaltet”, sagt CEO Christoph Fiala.

Alibaba.com: CoCreate Europe - am 14. November 2025 in London

Auf der größten europäischen B2B-Veranstaltung von Alibaba.com – der CoCreate Europe – erhalten Start-ups und KMU am 14. November 2025 in London im Rahmen eines Wettbewerbs professionelle Unterstützung für die Konzeption innovativer Produkte und Geschäftsmodelle.

Alibaba.com ist ein engagierter Partner für den Mittelstand und setzt sich dafür ein, europäische Unternehmer*innen, Produktentwickler*innen und Entscheider*innen zu stärken. Das Unternehmen fördert das Zusammenspiel von Innovation, Technologie und globalem Handel, um KMU zukunftsfähig zu machen.

Um KMU in einer dynamischen Wirtschaft zu unterstützen, bietet Alibaba.com Zugang zu wertvollen Einblicken und leistungsstarken Tools. Dazu gehören die KI-gestützten Sourcing-Lösungen AI Mode und der Accio-Agent, die den Beschaffungsprozess automatisieren und optimieren. Das globale Lieferantennetzwerk verbindet Einkäufer*innen mit über 200.000 verifizierten Anbietern aus 76 Branchen und 200 Millionen Produkten. Mit Trade Assurance bietet Alibaba.com zudem mehr Sicherheit und Verlässlichkeit in der Lieferkette, was KMU ermöglicht, Zeit zu sparen und sich auf ihr Wachstum zu konzentrieren.

Alibaba.com setzt sich aktiv für die Förderung von KMU ein und stellt Ressourcen zu zentralen Themen wie Kostenoptimierung, dem Aufbau robuster Lieferketten, dem strategischen Einsatz von KI für nachhaltiges Wachstum, internationaler Skalierung sowie zukunftsweisenden Trends bereit. Es werden außerdem vielfältige Möglichkeiten geschaffen, die Verkäufer*innen mit Beschaffungsexpert*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, KMU-Influencer*innen und weiteren Branchenakteuren verbinden.

Ein Beispiel für dieses Engagement ist die CoCreate Eventreihe. Nach der erfolgreichen US-Ausgabe in Las Vegas findet die europäische Premiere, das CoCreate Europe Event, am 14. November 2025 in London statt. Im Zuge dieser Initiative können KMU und Start-ups nicht nur von umfassenden Keynotes und Panels zu den genannten Themen profitieren, sondern auch ihre Innovationskraft unter Beweis stellen. Der CoCreate Pitch, der Teil des CoCreate Europe Events in London ist, bietet 30 Finalist*innen die Chance, ihre innovativsten Produktideen vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren und attraktive Preise zu gewinnen – ein klares Zeichen für die aktive Förderung von Innovationen im Mittelstand.

Alibaba.com bietet KMU:

- Exklusive Einblicke in die neuesten Trends – von Künstlicher Intelligenz über Lieferketten-Optimierung bis zu internationalen Skalierungschancen.

- Zugang zu einem globalen Netzwerk: Einkäufer*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, Start-ups und Mittelständler – für wertvolle Verbindungen und Kooperationen.

- Bereitstellung von Tools und Services von Alibaba.com – wie dem globalen Lieferantennetzwerk, KI-gestützten Sourcing-Lösungen (z.B. AI Mode und der Accio-Agent) und einem umfassenden Beschaffungsökosystem für nachhaltiges Wachstum.

- Förderung von Innovationen, beispielsweise durch Initiativen wie den CoCreate Pitch, bei dem vielversprechende Ideen eine Plattform erhalten.

Alibaba.com positioniert sich als Partner für KMU auf dem Weg zu globalem Erfolg.

dotega sichert sich 1,3 Mio. € für den Ausbau seiner PropTech-Plattform

Das 2024 von Niklas Mocker und Lina Albert gegründete Stuttgarter PropTech Startup dotega sammelt 1,3 Mio. € frisches Kapital ein, um die digitale Transformation der Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) in Deutschland weiter voranzutreiben.

Mit der abgeschlossenen Pre-Seed-Finanzierungsrunde erhält dotega gezielten Rückenwind für den weiteren Ausbau seiner PropTech-Plattform für die smarte Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. „Diese Finanzierung ist für uns ein starkes Signal - sie bestätigt einmal mehr, dass wir ein reales Marktproblem lösen und dafür das Vertrauen führender Investoren gewinnen konnten“, sagt Niklas Mocker, Co-Founder und Geschäftsführer von dotega. „Mit der Unterstützung des HTGF und erfahrener PropTech-Investoren können wir unser Wachstum gezielt beschleunigen, unser Produkt skalieren und die Selbstverwaltung als echte Alternative zur klassischen Hausverwaltung etablieren.“

Gemeinsam mit Co-Founderin Lina Albert treibt Mocker den deutschlandweiten Ausbau sowie die technologische Weiterentwicklung der Plattform konsequent voran - stets mit dem Ziel, Prozesse in der WEG-Verwaltung maximal zu automatisieren und den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren. „WEGs sollen Zugang zu erstklassiger Verwaltung erhalten – bei minimalem monatlichem Aufwand“, betont Lina Albert, Co-Founderin von dotega.

WEG-Verwaltung neu gedacht

Verwalter lehnen ab, Eigentümer verzweifeln - kleine Wohnungseigentümergemeinschaften bleiben auf sich gestellt. Besonders WEGs mit 2 bis 20 Einheiten sind betroffen. dotega schafft, was der Markt verweigert: eine digitale Lösung für Selbstverwaltung mit Rückhalt. Über die intuitive Web-App erhalten Eigentümer Zugang zu allen zentralen Funktionen: von automatisierten Jahresabrechnungen und rechtssicheren Beschlussvorlagen bis hin zu transparenten Wirtschaftsplänen und digitalen Eigentümerversammlungen.

Im Fokus stehen drei Prinzipien: Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Unabhängigkeit von klassischen Hausverwaltungen. Rund 10 Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten in Deutschland sind in WEGs organisiert - ein riesiger, bislang digital kaum erschlossener Markt. Genau hier setzt dotega an: als erste skalierbare Plattform für die vollständige und rechtssichere Selbstverwaltung kleiner Eigentümergemeinschaften.

Die Lösung übernimmt alle zentralen kaufmännischen und technischen Verwaltungsaufgaben - von der Abrechnung bis zur Versammlung - und erweitert diese um technische Unterstützung bei Sanierung, Werterhalt und energetischen Maßnahmen.

Max Bergmann, Investment Manager beim HTGF, kommentiert: „dotega adressiert eine zentrale Herausforderung im Immobiliensektor: Kleine WEGs benötigen dringend effiziente und bezahlbare digitale Lösungen. Wir haben das ambitionierte Team früh kennengelernt und sind überzeugt von der Kombination aus technologischem Ansatz, hoher Umsetzungskraft und tiefem Marktverständnis. Damit kann dotega die Transformation in diesem bislang kaum digitalisierten Feld entscheidend vorantreiben und echten Mehrwert schaffen. Wir freuen uns, das Team als Lead-Investor auf diesem Weg zu begleiten.“