Aktuelle Events

Markenanmeldung im E-Commerce

So meldet man erfolgreich eine Marke im E-Commerce an.

Sich im E-Commerce selbständig machen – davon träumen viele Menschen. Zumal der Onlinehandel mit der Corona-Krise und der fortschreitenden Digitalisierung immer weiter an Attraktivität gewinnt. Es wird dabei jedoch unterschätzt, dass es nicht einfach ist, die Eröffnung von Onlineshops rechtssicher, effektiv und nachhaltig zu gestalten.

Ein wesentlicher Schritt ist die Anmeldung einer Marke, um das mühsam aufgebaute Unternehmen zu schützen. Dabei kommt es darauf an, ob man eine Marke für den deutschen Markt, die EU oder weltweit anmelden möchte. Doch das sind nicht die einzigen Details, die bei der Anmeldung der Marke wichtig sind. Im Folgenden liest du, wie man bei der Anmeldung richtig vorgeht und worauf man dringend achten sollte.

Die Markenanmeldung

Es besteht bei der Markenanmeldung grundsätzlich kein Zwang, einen Anwalt zu nehmen. Geht die Anmeldung schief, werden die Kosten vom Amt allerdings nicht erstattet. Zudem können durch Widersprüche oder Abmahnungen durchaus vierstellige Beträge zusammenkommen. Bei der Wahl des Markenamtes sollte man sich zunächst die Frage stellen, wo die Kunden sitzen, die man in den ersten Jahren überwiegend beliefert. Ist das zu 80 Prozent Deutschland, spricht einiges dafür, eine deutsche Marke anzumelden. Für die Schweiz sollte es dagegen eine internationale Registrierung sein.

Wichtig ist auch, ob der E-Commerce nur im eigenen Onlineshop oder zusätzlich auf Plattformen wie Amazon Marketplace erfolgen soll. Im zweiten Fall sollte die Marke für die Amazon Brand Registry geeignet sein – denn dafür verlangt Amazon bestimmte Voraussetzungen.

Der Name des Shops

Man muss sich bei der Anmeldung zudem darüber bewusst sein, dass man zum einen den Namen des Shops und zum anderen die Marken der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen schützen kann. Der wohl größte Fehler vor der Anmeldung ist eine unzureichende Recherche nach älteren Marken, Firmennamen oder Unternehmenskennzeichen, die mit der eigenen Anmeldung kollidieren könnten. Denn bei Marken gilt das Prioritätsprinzip. Salopp ausgedrückt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dabei gilt, dass auch ähnliche, verwechslungsfähige Marken neue Anmeldungen verhindern können. Die Verwechslungsfähigkeit ist eine komplizierte Rechtsfrage.

Die Pflege der Marke

Ist die Marke eingetragen, vergessen Onlinehändler*innen oft die nötige Pflege. Bei rund 15.000 monatlichen Anmeldungen allein beim EUIPO ist die Gefahr kollidierender Anmeldungen groß. Passt man nicht auf, rücken konkurrierende Zeichen an die eigene Marke heran und die Marke droht zu verwässern oder wertlos zu werden. Ein konsequentes Vorgehen gegen Markenverletzer*innen ist also angebracht. Im Übrigen verfällt eine Marke, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nicht genutzt wird.

Nutzung von Online-Formularen

Die Online-Formulare der Markenämter sind mittlerweile recht nutzerfreundlich und bieten einen günstigen Zugang zur Markenanmeldung. Wer sich auskennt, kann diesen Weg beschreiten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Markenrecht ein sehr spezielles und komplexes Rechtsgebiet ist, bei dem unzählige Fallstricke lauern, die mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden sind.

Bei Unsicherheiten oder Zweifeln sollten Gründer*innen von Onlineshops unbedingt erwägen, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Vereinbarung eines Pauschalpreises ist dabei sicherlich sinnvoll.

Der Autor Dr. Michael Metzner ist Rechtsanwalt ist Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für gewerblichen Rechtsschutz und mit der komplexen Thematik für Unternehmen im E-Commerce-Bereich langjährig vertraut.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Minijob und Midijob: Was sind die Vor- und Nachteile?

Minijobs gelten als besonders einfache Beschäftigungsform – doch auch Midijobs bieten bei flexiblem Personalbedarf Vorteile. Die Ecovis-Expert*innen Evelyn Karstädt und Andreas Islinger erklären die Unterschiede und nennen Vor- und Nachteile beider Modelle für Unternehmen und Beschäftigte.

Bei Minijobs liegt die aktuelle Verdienstgrenze seit dem 1. Januar 2025 bei 556 Euro im Monat, also bei insgesamt 6.672 Euro im Jahr. Wann, wie oft und wie lange ein Mitarbeitender arbeitet, spielt dabei keine Rolle und lässt sich flexibel gestalten, solange der Arbeitgeber den Mindestlohn einhält.

Minijobs sind mit Ausnahme der Rentenversicherung nicht sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber leistet einen Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent, der Arbeitnehmende trägt die Differenz zum regulären Beitragssatz von aktuell 3,6 Prozent. Zusätzlich zahlen Arbeitgeber pauschal 13 Prozent an Krankenversicherungsbeiträgen, wenn der Arbeitnehmende gesetzlich krankenversichert ist. Nachteil für Arbeitnehmende: Der Minijob begründet keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, den Arbeitslohn aus dem Minijob pauschal mit zwei Prozent zu versteuern. „Minijobs sind gerade für Unternehmen, die bei Arbeitsspitzen Personal flexibel einsetzen müssen, im Niedriglohnbereich attraktiv. Sie profitieren von geringen Lohnkosten, führen aber zu einem höheren administrativen Aufwand“, sagt Ecovis-Steuerberater und Rentenberater Andreas Islinger in München.

Wie attraktiv sind Minijobs für Arbeitnehmende? Islinger sagt: „Ein Minijob kann günstig erscheinen. Es fehlt jedoch der volle Versicherungsschutz, insbesondere mit Blick auf die nur eingeschränkten Rentenansprüche bei einem fehlenden Eigenbeitrag.“ Und: Bei mehreren Minijobs sind die Verdienste zusammenzurechnen. Überschreitet der/die Arbeitnehmer*in die Grenze, werden alle Jobs sozialversicherungspflichtig. Daher müssen sich Arbeitgebende von dem/der Arbeitnehmenden bestätigen lassen, ob weitere Beschäftigungen vorliegen. Zudem sind für Minijobs Stundenaufzeichnungen zu führen. Beginn, Dauer und Ende der täglichen Arbeitszeit sind zeitnah aufzuzeichnen.

Midijob – günstiger Schutz mit voller Leistung

Der Midijob beginnt dort, wo der Minijob aufhört: ab 556,01 Euro bis 2.000 Euro monatlichem Verdienst. „Gerade bei der Beschäftigung von Teilzeitkräften finden sich oft Midijobs“, sagt Evelyn Karstädt, Steuerberaterin bei Ecovis in Ahlbeck. Der Übergangsbereich gilt verpflichtend: „Ein Verzicht wie früher ist nicht möglich. Bei schwankender Vergütung, etwa aufgrund von flexiblem Einsatz der Beschäftigten oder auch Prämien und Provisionszahlungen, müssen Unternehmen eine valide Prognose machen“, erklärt Islinger. Im Unternehmensalltag schwankt der Bedarf an Arbeitskräften häufig, etwa in der Gastronomie. „Eine genaue Steuerung der Verdienstgrenzen ist für viele Betriebe daher kaum machbar“, sagt Karstädt. Damit bei Überschreitung der Minijob-Grenze nicht gleich die vollen Sozialversicherungsbeiträge anfallen, hat der Gesetzgeber für eine gleitende Anpassung der Beiträge gesorgt. „Mit steigender Vergütung steigen also auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmenden.“

Früher führten die reduzierten Beiträge zu niedrigeren Rentenansprüchen. Doch seit 2019 wird der volle Verdienst bei der Rente berücksichtigt – auch wenn der Arbeitnehmerbeitrag geringer ausfällt. „Für Beschäftigte bedeutet das: Midijobs bieten ihnen das volle Leistungspaket der Sozialversicherung für alle Bereiche – also Renten-, Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung – zu vergünstigten Beiträgen“, erklärt Islinger.

Anders als beim Minijob gibt es im Übergangsbereich keine pauschale Besteuerung. Die Lohnsteuer richtet sich nach der Steuer klasse des Beschäftigten. Bis etwa 1.000 Euro fallen allerdings keine oder kaum Steuern für Beschäftigte in den Steuerklassen I bis IV an. „Allerdings gilt der Midijob nicht für alle Beschäftigungsgruppen“, sagt Karstädt. Für Auszubildende und Mitarbeitende in Kurzarbeit finden die Regelungen keine Anwendung. Bei Midijobs gelten nicht in allen Branchen die gleichen Aufzeichnungspflichten wie für Minijobs.

Für Arbeitgebende kann der Midijob zudem administrative Vorteile bieten. Insbesondere besteht auch kein Risiko, dass die Geringfügigkeitsgrenze versehentlich überschritten wird und der Arbeitgeber dann im Rahmen der Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung erhebliche Nachzahlungen leisten muss.

Das Arbeitsrecht beachten

„Unterschiede im Arbeitsrecht bringen die Jobverhältnisse übrigens nicht mit sich“, erklärt Ecovis-Expertin Karstädt. Mini- und Midijobber haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub (mindestens 24 Werktage bei einer Sechs-Tage-Woche) und Gleichbehandlung mit vergleichbaren Beschäftigten. „Nur bei sachlichen Gründen, etwa der Qualifikation, sind Unterschiede zulässig.“

Auf das Gesamtpaket kommt es an

Ein Minijob ist weiterhin attraktiv, wenn es auf Flexibilität ankommt – zum Beispiel bei kurzfristigen Tätigkeiten oder für Studierende oder Rentnerinnen und Rentner mit begrenztem Arbeitsumfang. Wer jedoch langfristig auf Teilzeitkräfte baut, sollte den Midijob in Betracht ziehen. „Im unteren Entgeltbereich entstehen für Betriebe kaum höhere Kosten im Vergleich zum Minijob“, erklärt Karstädt. Dafür bieten sie aber ihren Beschäftigten im Übergangsbereich umfassenden Schutz bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Arbeitslosigkeit. „Das Festhalten am Minijob als besonders einfache Lösung lohnt sich daher in der Regel nicht“, fasst Islinger zusammen.

Non-Disclosure Agreement: Wenn‘s geheim sein und bleiben muss

Recht für Gründer*innen: Fünf wichtige Fragen und Antworten zu Geheimhaltungsvereinbarungen, auch Non-Disclosure Agreements (NDAs) genannt.

Geheimhaltungsvereinbarungen, auch bekannt als Non-Disclosure Agreements, dienen dazu, vertrauliche Informationen zu schützen, die zwischen Geschäftspartner*innen ausgetauscht werden. Wie wertvoll eine Geheimhaltungsvereinbarung für die Parteien wirklich ist, kommt allerdings stark auf die Ausführung an – der Teufel steckt auch hier im Detail. Denn Geheimhaltungsvereinbarungen sind meist nur ein Nebenschauplatz bei Verhandlungen größerer Projekte, bisweilen geraten sie in den Hintergrund. Da ist die Versuchung groß, eine Standardvorlage aus dem Internet, aus einem früheren Projekt oder von der Konkurrenz zu übernehmen – fertig ist das NDA.

Was auf den ersten Blick wie eine schnelle, kostensparende Lösung aussieht, kann allerdings im Streitfall erhebliche Probleme verursachen. Denn ist das NDA nicht auf die Situation der Vertragsparteien zugeschnitten, fehlen häufig entscheidende Details. Zumindest diese fünf Fragen sollten sich Unternehmer*innen vor dem Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung stellen.

1. Wer sind die richtigen Vertragsparteien?

Oft läuft es in der Praxis so: Vertragspartei A sendet ihr NDA-Muster als „Lückentext“ an Partei B. Diese trägt ihren Unternehmensnamen und Firmensitz selbst ein. Ist der Vertragspartner Teil einer Konzernstruktur, wird häufig die Muttergesellschaft genannt. Abgeschlossen wird der Vertrag dann zwischen A und der Konzernmutter B. Legt A der Tochtergesellschaft B, mit der sie die Geschäfte macht, wichtige Informationen offen, ist dies von der geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung nicht gedeckt. Im Streitfall folgt das böse Erwachen für Partei A: Obwohl Tochtergesellschaft B alle Verhandlungen geführt hat, die Firmennamen von Mutter- und Tochtergesellschaft B ähnlich klingen, beide vielleicht sogar denselben Firmensitz haben, ist der Vertrag mit der „falschen“ Gesellschaft geschlossen worden und somit nutzlos. Die offengelegten Informationen sind im Zweifel nicht geschützt.

Teilweise sehen NDA-Muster vor, dass auch verbundene Unternehmen von der Vereinbarung umfasst sind. Dann muss vorab geklärt werden, ob die unterzeichnende Gesellschaft die relevanten Gesellschaften wirksam vertritt. Sonst kann es sein, dass die verbundenen Gesellschaften zwar geschützt, nicht aber selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

Komplexer wird es, wenn weitere Unternehmen beteiligt sind. Ein Beispiel: Partei A, B und C schließen der Einfachheit halber für ein gemeinsames Projekt ein mehrseitiges NDA. Im Grundsatz spricht nichts dagegen, solange genau geregelt ist, welche Partei welche Informationen inwieweit geheim halten muss. Doch gerade, wenn ein zweiseitiges NDA-Muster nur marginal auf diese Situation angepasst wird, fehlen häufig Regelungen, welche Informationen in welcher Beziehung ausgetauscht werden dürfen.

Ein Beispiel: A legt gegenüber B Informationen offen, B muss diese geheim halten. Tauscht B die Informationen mit C aus, ist nicht klar, ob B damit nicht bereits gegen das NDA verstößt und ob C diese Informationen dann überhaupt vertraulich behandeln muss.

2. Welche Informationen sollen geschützt werden?

Geschäftsgeheimnisse sind regelmäßig bereits nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) geschützt. Voraussetzung ist allerdings ein „Geheimnis“ im Sinne des Gesetzes und dass das Unternehmen Maßnahmen zu dessen Geheimhaltung ergreift. Ratsam ist es daher, sensible Informationen durch entsprechende NDAs abzusichern. Aus dem NDA sollte sich zunächst klar ergeben, ob die Geheimhaltungsvereinbarung die Informationen beider Parteien schützt oder nur eine Partei einseitig zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

Dann ist genau festzulegen, welche Informationen geschützt werden sollen – etwa nur bestimmte technische Details oder auch kaufmännische Themen. Soll die Zusammenarbeit selbst vertraulich behandelt werden? Oder soll sie beispielsweise zu Werbezwecken offengelegt werden können? Je konkreter der Umfang der vertraulichen Informationen im NDA definiert ist, umso weniger Anlass für Konflikte gibt es später. Eine sehr konkrete Geheimhaltungsvereinbarung lässt sich in den meisten Fällen nicht automatisch auf andere Projekte übertragen und hilft bei einem Folgeprojekt im Zweifel also wenig.

3. Wie werden Informationen geschützt?

Bei besonders sensiblen Informationen lohnt es sich, zu regeln, welche Personen im Unternehmen davon wissen dürfen und die interne Weitergabe auf Personen mit Need-to-know für die Durchführung des Projekts zu beschränken.

Bevor eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wird, die die Anfertigung von Kopien und Backups verbietet, sollte geprüft werden, ob technisch überhaupt gewährleistet werden kann, dass keine automatischen Backups auf irgendeinem Server schlummern.

Auch die Laufzeit einer Geheimhaltungsvereinbarung ist oft formularmäßig vorgegeben und nicht an den Einzelfall angepasst. Sollen die Details nach erfolgreicher Durchführung eines Projekts veröffentlicht werden? Oder sind die Informationen derart sensibel, dass sie niemals weitergegeben werden sollen? Zu kurze Fristen, die unabhängig von der tatsächlichen Dauer eines Projekts vereinbart werden, sind gegebenenfalls riskant.

4. Wie schützt man sich für den Fall von Verstößen gegen das NDA?

Vertragsstrafen dienen dazu, Verstöße gegen Geheimhaltungsvereinbarungen zu ahnden – auch ohne, dass ein konkreter Schaden dargelegt werden muss. Wird die Aufnahme einer Vertragsstrafe in das NDA verabsäumt, bleibt nur der Nachweis eines tatsächlichen Schadens, der in der Praxis regelmäßig schwierig bis unmöglich zu erbringen ist.

Geheimhaltungsvereinbarungen sind in den meisten Fällen nach dem Recht über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu bewerten. In diesen Grenzen muss sich das NDA bewegen und darf im Einzelfall nicht unangemessen sein. Für die Partei, die das NDA-Muster bereitgestellt hat, gelten hier strenge Regeln: Ist beispielsweise in einer beidseitigen Geheimhaltungsvereinbarung eine unangemessen hohe Vertragsstrafe vorgesehen, muss der/die Vertragspartner*in diese im Zweifel nicht zahlen – das Unternehmen, von dem das NDAMuster kam, bei einem eigenen Verstoß allerdings schon.

5. Passen die Schlussbestimmungen?

Schlussbestimmungen – insbesondere zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht – werden in Verträgen gerne übersehen. Sie spielen aber auch in Geheimhaltungsvereinbarungen eine nicht unwesentliche Rolle. Sieht das NDA-Muster einen Gerichtsstand am Sitz einer Vertragspartei vor oder regelt hierzu gar nichts, hat die Partei, die eine Verletzung der Vereinbarung rügt, nur die Wahl, einen öffentlichen Rechtsstreit zu führen oder dem Verstoß gar nicht nachzugehen.

Bei internationalen Vertragsbeziehungen kommt hinzu, dass eine Entscheidung auch durchsetzbar sein muss. Hier kann eine Schiedsklausel die sachgerechte Lösung darstellen. Ist nicht die Anwendung deutschen Rechts, sondern eines anderen Landes vereinbart, können die zu beachtenden Punkte ganz anders aussehen. Ob darin ein Nachteil für die Parteien liegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Fazit

Schweigen muss, wer im NDA zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Sonst niemand. Die Verschwiegenheitspflicht gilt dabei nur für die Themen, die wirksam als vertraulich erklärt wurden. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle unternehmens- oder projektbezogenen Informationen so schützenswert sind, dass sich viel Aufwand für die Gestaltung einzelner NDAs lohnt. Die Faustregel: je wichtiger die Information, umso wichtiger ist ein guter Vertrag über den Schutz dieser Information.

Kritisch werden die Punkte des NDA erst, wenn ein(e) Vertragspartner*in gegen die Vertraulichkeit verstößt oder ein(e) potenzielle(r) Investor*in prüft, ob die wertvollen Informationen eines Unternehmens auch ausreichend geschützt sind. Beide Szenarien sind denkbar ungünstige Zeitpunkte für die Feststellung, dass wichtige Informationen ungeschützt sind.

Die Autorin Isabelle Hörner ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart und berät u.a. zum Vertrags-, Handels- und Vertriebsrecht.

Gericht, Verträge, Haftung: Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für Start-ups

Innovation und Unternehmergeist prägen viele junge Firmen, doch rechtliche Themen geraten leicht in den Hintergrund. Dabei können Haftungsrisiken, unklare Verträge oder Streitigkeiten vor Gericht schnell zum Existenzproblem werden. Eine vorausschauende Strategie schafft Vertrauen bei Investor*innen und Geschäftspartner*innen, sichert das Unternehmen gegen unerwartete Gefahren ab und legt die Basis für professionelles Wachstum.

Elementare Schritte zur rechtlichen Absicherung

Eine solide Rechtsstruktur beginnt bereits bei der Wahl der passenden Rechtsform. Ob GmbH, UG oder eine andere Variante, jede Gesellschaftsform hat eigene Haftungs- und Steueraspekte. Wer im Vorfeld klärt, wie Gesellschafter*innen entlohnt werden und welche Kontroll- oder Mitspracherechte bestehen, verhindert spätere Konflikte.

Ebenfalls wichtig ist ein umfassendes Risikomanagement, das mögliche Streitfälle frühzeitig einkalkuliert. Gemeinsam mit juristischen Fachpersonen lassen sich Verträge entwickeln, die Interessen aller Beteiligten klar definieren. Dabei lohnt es sich, den aktuellen Status quo abzubilden und zukünftige Entwicklungen wie Kapitalerhöhungen oder den Einstieg neuer Investorinnen zu berücksichtigen. Fehlende oder lückenhafte Regelungen sorgen im Eifer des Geschäftsalltags sonst für Unsicherheit.

Gerichtsprozesse und mögliche Stolpersteine

Kein junges Unternehmen plant, direkt vor Gericht zu landen. Dennoch entsteht gerade bei innovativen Geschäftsmodellen ein erhöhtes Konfliktpotenzial, beispielsweise durch Patentrechte, Markenstreitigkeiten oder Datenschutzvorwürfe. Ein Gerichtsverfahren bindet finanzielle Mittel und Kapazitäten des gesamten Teams. Somit empfiehlt sich eine klare Strategie für den Fall rechtlicher Auseinandersetzungen.

In diesem Kontext spielen Rechtsmittel wie Berufung oder Beschwerde eine Rolle, wenn ein Urteil nicht akzeptiert wird. Ergänzend besteht in seltenen Fällen die Möglichkeit zur Wiederaufnahme des Verfahrens, etwa bei neu aufgetauchten Beweisen oder gravierenden Verfahrensfehlern. Dieser Schritt wird häufig unterschätzt, da er komplexe Voraussetzungen hat und keineswegs immer zum Erfolg führt. Deshalb wird in den meisten Fällen auf gütliche Einigungen gesetzt oder eine möglichst rasche Beilegung angestrebt, bevor sich die Auseinandersetzung weiter zuspitzt.

Gerade bei Konflikten mit Kund*innen oder Geschäftspartner*innen können alternative Streitbeilegungsmechanismen wie Mediation oder Schiedsverfahren eine sinnvolle Ergänzung sein. Solche Verfahren gelten als schneller und weniger belastend für die Geschäftsbeziehung. Eine entsprechende Klausel in den Verträgen erleichtert später den Zugriff auf diese Methoden.

Vertragliche Grundlagen im Start-up

Grundlegende Dokumente wie Gesellschaftsverträge, Geschäftsordnungen und Investitionsvereinbarungen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Jede Passage sollte praxisnah formuliert werden, damit keine Unklarheiten entstehen, etwa zu Stimmrechten oder Gewinnverteilung. Selbst wenn sich Gründer*innen gut kennen oder ein Vertrauensverhältnis zu Investor*innen besteht, ist Verbindlichkeit erforderlich.

Um ungewollte Interpretationsspielräume zu vermeiden, empfiehlt sich eine Dokumentation aller Vereinbarungen in schriftlicher Form. Besonders wichtig ist, bereits vor dem Markteintritt Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums zu treffen. Ebenso helfen Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), sensible Geschäftsdaten zu schützen. Wer standardisierte Vorlagen nutzt, riskiert jedoch, spezifische Risiken zu übersehen. Individuell zugeschnittene Verträge tragen maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei und verhindern, dass Ärgernisse erst in der Wachstumsphase auffallen.

Haftung und Risikoanalyse

Nicht nur die Gesellschaft als juristische Person kann in Haftung genommen werden, sondern unter Umständen auch einzelne Geschäftsführer*innen oder Gesellschafter*innen. Zu den häufigsten Problemfeldern zählt die Verletzung von Informations- und Aufklärungspflichten, die zu Schadensersatzansprüchen führt. Darüber hinaus setzt eine mangelhafte Buchführung das Team unkalkulierbaren Risiken aus.

Um Schieflagen vorzubeugen, empfiehlt sich eine gründliche Risikoanalyse, die potenzielle Gefährdungen beleuchtet. Datenschutzverstöße können beispielsweise hohe Bußgelder nach sich ziehen, während fehlerhafte Produktangaben zu Produktrückrufen führen können. Spezifische Branchenanforderungen sind zu beachten, etwa im Gesundheitssektor oder in hoch regulierten Bereichen wie FinTech.

Mit einer D&O-Versicherung lassen sich Schadensersatzansprüche gegen leitende Personen abfedern. Diese Police deckt allerdings nicht jede erdenkliche Situation ab. Im Vorfeld ist zu prüfen, welche Ausschlüsse gelten und in welchen Fällen die Versicherung tatsächlich greift. Auch eine allgemeine Betriebshaftpflicht ist ratsam, um bei Schäden gegenüber Dritten gewappnet zu sein.

Schutz des geistigen Eigentums und Datenschutz

Start-ups basieren oft auf innovativen Ideen, neuen Technologien und kreativen Marken. Daher sind Patente, Urheberrechte und Markenrechte wesentlich, um das eigene geistige Eigentum zu schützen. Die Anmeldung von Patenten oder Marken ist jedoch mit gewissen Kosten und formalen Anforderungen verbunden. Wer frühzeitig in diesen Schutz investiert, kann sich gegebenenfalls gegen Nachahmerinnen wehren und behält eine starke Position im Wettbewerb.

Daneben gewinnt der Datenschutz mit jedem Schritt in Richtung Digitalisierung an Bedeutung. Persönliche Daten von Kund*innen, Mitarbeiter*innen oder Nutzer*innen zu sammeln, ist an strenge Anforderungen gebunden. Bei einem Verstoß drohen empfindliche Strafen durch die Datenschutzaufsichtsbehörden. Zudem schadet schon ein Imageschaden dem Vertrauen der Öffentlichkeit und potenziellen Geschäftspartner*innen. Eine professionelle Datenschutz-Compliance schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern wird zunehmend zum Qualitätsmerkmal am Markt.

Strategische Absicherung und Versicherungen

Neben den bereits genannten Policen für Geschäftsführer*innen und den allgemeinen Betrieb lohnt sich eine Auseinandersetzung mit branchen- oder projektspezifischen Versicherungen. Cyber-Versicherungen etwa gewinnen an Bedeutung, da Angriffe auf IT-Infrastrukturen erhebliche finanzielle Verluste auslösen können. Warenkreditversicherungen werden ebenfalls relevant, wenn mit großen Liefermengen gearbeitet wird und Ausfälle die Liquidität bedrohen.

Eine gründliche Prüfung einzelner Versicherungsprodukte hilft dabei, den jeweils passenden Schutz zu finden. Pauschale Empfehlungen greifen selten, denn Umfang und Kosten variieren stark. Oftmals lässt sich aber ein individuelles Paket zusammenstellen, das zentrale Risikobereiche abdeckt, ohne das Budget über Gebühr zu belasten. Solche Maßnahmen fördern die Stabilität des Geschäftsmodells und signalisieren Stakeholder*innen, dass das Management verantwortungsbewusst handelt.

Praxisnahe Tipps für den Start-up-Alltag

Rechtliche Sorgfalt beginnt nicht erst bei formellen Verträgen oder Gerichtsstreitereien. Der tägliche Umgang mit E-Mails, Geschäftsgeheimnissen oder Kund*innendaten erfordert ebenso Aufmerksamkeit. Eine transparente Unternehmenskultur, in der rechtliche Belange offen diskutiert werden, senkt das Risiko teurer Fehler. Schulungen und Workshops können die Belegschaft für Themen wie Compliance, Geheimhaltung oder Datenschutz sensibilisieren.

Zusätzlich ist sinnvoll, Rechts- und Steuerberatung nicht nur punktuell, sondern als festen Bestandteil in Entscheidungsprozesse einzubinden. Regelmäßige Updates zu Gesetzesänderungen oder neuen Vorschriften verhindern böse Überraschungen. Außerdem entsteht durch enge Zusammenarbeit mit Expert*innen ein Netzwerk, das im Ernstfall rasch weiterhelfen kann. Dieser ganzheitliche Ansatz beschleunigt das Unternehmenswachstum, weil er Raum für strategische Überlegungen freihält und Streitfälle minimiert.

Schlussfolgerung

Zukünftige Erfolgschancen hängen stark von einer soliden und vorausschauenden Rechtsstrategie ab. Zwar sorgen neue Technologien und internationale Märkte für enorme Expansionsmöglichkeiten, bringen jedoch auch weitergehende Verpflichtungen, etwa im Bereich Datenschutz oder E-Commerce. Zusätzlich spielen Kooperationen mit etablierten Unternehmen eine immer größere Rolle, was harmonisierte Verträge und gegenseitiges Vertrauen voraussetzt.

Wer frühzeitig in die Qualität der eigenen Rechtsgrundlagen investiert, schafft damit die Basis für Stabilität und langfristige Chancen. Bei sorgfältiger Planung bleiben Start-ups flexibel, können Innovationen zügig vorantreiben und sind zugleich gewappnet für die Herausforderungen eines sich rasant wandelnden Wirtschaftsumfelds.

Gleiches Recht für alle

Obwohl es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bereits lange gibt, wissen die wenigsten, was es damit alles auf sich hat. Und das kann sehr teuer werden. Was Sie als Arbeitgeber über das Gesetz wissen sollten.

Während Regelungen für Diskriminierungsverbote früher verstreut in verschiedenen Vorschriften und Gesetzen zu finden waren, hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine einheitliche gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin ist sowohl der Anspruch auf Entschädigung als auch der auf Schadensersatz erstmals klar geregelt. Zur Anwendung kommt das Gesetz immer dann, wenn eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Bewerbern, Mitarbeitern oder auch von Kunden vorliegt bzw. vermutet wird. Relevant wird das AGG für Gründer spätestens dann, wenn der erste (freie) Mitarbeiter eingestellt werden soll und eine Stellenausschreibung zu formulieren ist.

Was untersagt das AGG?

Per Gesetz verboten sind nicht nur belästigende Verhaltensweisen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung, sondern auch jede Art von unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung. Unter einer unmittelbaren Benachteiligung ist zu verstehen, dass eine Person aufgrund der im AGG genannten Kriterien schlechter behandelt wird als eine andere und daher beispielsweise nicht eingestellt wird. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Vorschriften oder Verfahren im Unternehmen eine Person ohne sachliche Rechtfertigung benachteiligen. Was heißt das?

AGG-sichere Stellenanzeigen

Wer in einer Stellenanzeige „einen persönlichen Assistenten“ oder eine „junge Aushilfe“ sucht, begibt sich bereits auf dünnes Eis. Denn diese geschlechts- oder altersbezogenen Formulierungen sind unzulässig. Ernsthaft an der Stelle interessierte Bewerber können die Stellenausschreibung als Indiz für eine Diskriminierung sehen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Nichteinstellung eine Entschädigung verlangen. Diese liegt im Ermessen des Arbeitsgerichts und ist nur für den Fall auf bis zu drei Monatsgehälter gedeckelt, dass der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Zwar lässt sich aus einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kein Beschäftigungsverhältnis begründen, dennoch lohnt sich die bewusste Formulierung von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Geschlechtsneutral muss dabei nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleingedruckte formuliert sein.

Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie die im Job zu erledigenden Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und keine detaillierten Anforderungen formulieren. Gefährlich können selbst Formulierungen wie „stresserprobt“ oder „belastbar“ sein, da diese möglicherweise behinderte Bewerber ausschließen.

EU-U.S. Privacy Shield ist ungültig - und nun?

Aus für Google, Facebook & Co. nach dem EuGH-Urteil „Schrems II“? Welche Auswirkungen das EuGH-Urteil auf die Nutzung von US-Tools und die Gestaltung deiner Online-Angebote wirklich hat.

In einer viel beachteten Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof am 16. Juli 2020 das sog. EU-U.S. Privacy Shield für ungültig erklärt. Was bedeutet das in der Praxis? Nach manchen Äußerungen der Datenschutzaufsichtsbehörden müssen jetzt alle Übermittlungen personenbezogener Daten in die USA gestoppt werden. Sofort. Das wäre das Ende für die Einbindung von Google Tools, die unternehmerische Nutzung von Facebook oder auch von Service Tools wie Salesforce, Monday u.v.m. Aber ist die Lage wirklich so ernst?

Im Unternehmensalltag sind die helfenden digitalen Tools kaum noch wegzudenken, das CRM-System bis hin zur Reisebuchung oder Projektmanagement ist selbstredend digital. In den unternehmerischen Online-Angeboten sind etliche Tools von Drittanbietern eingebunden, Google analysiert die Website-Nutzung, der Facebook-Zählpixel hilft bei passgenauer Werbung und Vimeo garantiert das optimale Bewegtbild-Erlebnis.

Etliche dieser Tools werden dabei von US-Unternehmen bereitgestellt. Auf alle diese Tools hat das EuGH-Urteil vom 16. Juli 2020 daher ganz erhebliche Auswirkungen.

Warum?

Wenn ein Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet, muss es sicherstellen, dass das datenschutzkonform erfolgt. Dafür braucht es auf erster Stufe zunächst eine Erlaubnis, diese Daten überhaupt zu verarbeiten. Wenn die Daten den Europäischen Wirtschaftsraum verlassen (also etwa auf Servern gespeichert werden, die in den USA stehen), muss das Unternehmen auf zweiter Stufe zusätzlich noch absichern, dass in dem Zielland auch ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Um diese zweite Stufe dreht sich das EuGH-Urteil.

Bisher nämlich war für die USA auf zweiter Stufe ein angemessenes Datenschutzniveau einfach nachzuweisen, wenn sich der Vertragspartner in den USA unter dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert hatte. Die meisten großen Unternehmen hatten das erledigt und so konnten wir hier in der EU sehr einfach Daten auch in die USA schicken. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Das EU-U.S. Privacy Shield ist nach der EuGH-Entscheidung nämlich unwirksam. Es ist schlicht und einfach „weg“.

Was tun?

Unternehmen müssen auf die Suche nach einer anderen Möglichkeit gehen, ein angemessenes Datenschutzniveau auf der zweiten Stufe abzusichern (oder die Datenübermittlung sofort stoppen). Das heißt konkret:

1. Analyse: Du musst in deinem Unternehmen auf die Suche gehen, wo personenbezogene Daten in Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Das kann bei Einsatz von digitalen Tools schnell der Fall sein, wenn die Server weltweit platziert sind.

2. Prüfe dann, wie dafür das angemessene Datenschutzniveau abgesichert ist. Typische Mittel dafür sind sog. Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission wie früher das EU-U.S. Privacy Shield für die USA oder auch sog. Standardvertragsklauseln (standard contractual clauses – SCC), die von der EU-Kommission veröffentlicht wurden und oft in Data Processing Agreements einbezogen werden.

3. Bei allen Übermittlungen, die sich auf das EU-U.S. Privacy Shield stützen, musst du sofort handeln: Gibt es eine alternative Lösung für ein angemessenes Datenschutzniveau? Oft können dies Standardvertragsklauseln sein.

4. Bei allen Übermittlungen, die sich auf Standardvertragsklauseln stützen, besteht angesichts des EuGH-Urteils jetzt auch akuter Handlungsbedarf (auch außerhalb der USA):

- Die Standardvertragsklauseln müssen 1:1, so wie sie von der EU-Kommission veröffentlicht wurden, vereinbart werden.

- Du musst überprüfen, ob dein Vertragspartner die Standardvertragsklauseln auch tatsächlich einhalten kann und einhält. Diese Prüfpflicht ist so klar vom EuGH jetzt ganz neu formuliert worden und gerade für die USA wichtig: Kann dein Vertragspartner überhaupt ausschließen, dass der US-Geheimdienst auch deine Daten einsieht? Du musst hier aktiv werden und deinen Vertragspartner dokumentiert danach fragen. Notwendig wird eine kleine Due Diligence (die du auf Nachfrage auch der Aufsichtsbehörde zeigen musst).

- Ob US-Unternehmen, die elektronische Kommunikationsdienste anbieten, den Zugriff von US-Geheimdiensten unterbinden können, ist gerade ziemlich fraglich. Wenn nicht, dann können auch die Standardvertragsklauseln die Übertragung in die USA nicht retten. Helfen könnte dann im Einzelfall etwa noch eine wirksame Verschlüsselung der übertragenen Daten.

5. Denkbar sind auch noch andere Mittel, um ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen. So kann eine Verschlüsselung in Kombination mit den Standardvertragsklauseln helfen, im Einzelfall können auch Einwilligungen der Betroffenen eine taugliche Grundlage sein.

6. Findet sich kein anderes, gutes Mittel, muss die Datenübermittlung gestoppt werden und die Daten abroad müssen zurückgeholt werden. Geschieht dies nicht, drohen Beschwerden, Klagen und gar schmerzhafte Bußgelder. Die Datenschutzaufsichtsbehörden legen gerade ihren Fokus auf dieses Thema und greifen zunehmend auch zu schmerzhaft hohen Bußgeldern.

Und was bedeutet dies nun ganz konkret?

Du musst aktiv werden, US-Transfers identifizieren und entweder stoppen oder mit den US-Unternehmen gemeinsam nach alternativen Absicherungen suchen. Das höchste Bußgeldrisiko für dein Unternehmen entsteht, wenn du trotz des EuGH-Urteils „Schrems II“ und US-Datentransfers jetzt gar nichts tust.

Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte

So nutzen Sie Servicemails rechtssicher für Ihre Werbung

Bestellbestätigungen oder Versandbenachrichtigungen per E-Mail können Ihnen als wertvolle Möglichkeit zur Werbung dienen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Werbung nicht immer zulässig ist und es somit schneller als gedacht zu Wettbewerbsverstößen und juristischen Nachspielen kommen kann.

Marketer nutzen Transaktionsmails, um Kunden ergänzend über Produkte und Angebote zu informieren (Cross-Selling). Hintergrund: Nach einem Kauf sind die Kunden in besonderem Maße positiv gestimmt und auch für weiterführende Produkte offen. Gleiches gilt für hochwertigere und teurere Produkte (Up-Selling). Auch diese können in einer Transaktionsmail beworben und Kunden gezielt stimuliert werden. Rechtlich stellt sich aber die Frage, ob solche E-Mails überhaupt Werbung enthalten dürfen, denn Kunden müssen in den Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen.

Durch das Erfordernis der Einwilligung soll sichergestellt werden, dass E-Mail-Adressaten nicht aufgrund massenhafter und unerwünschter Werbung unzumutbar belästigt würden (Ausuferungsgefahr). Schließlich müssen sie sich mit jeder E-Mail befassen – selbst wenn es nur ums Löschen geht. Für Transaktions- oder Servicemails gilt dies jedoch nicht. Der Grund: Eine unzumutbare Belästigung der Empfänger kann überhaupt nicht vorliegen, da sie sich – wie erwähnt – mit diesen E-Mails befassen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Werbung enthalten oder nicht.

Sogenannte Transaktions- oder Systemmails kommen vor allem im E-Commerce zum Einsatz. Dabei handelt es sich um automatisierte E-Mails, deren Versand durch die Kunden im Rahmen einer Transaktion angestoßen wird. Meist geht es dabei um Bestellbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Rechnungen. Für das Online-Marketing sind solche Servicemails deshalb interessant, weil der Kunde sich mit ihnen beschäftigen muss. Am Beispiel einer Rechnung wird das deutlich. Servicemails sind deshalb auch durch eine hohe Öffnungsrate gekennzeichnet. Experten sprechen von bis zu 80 Prozent.

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Schutzschirm gegen Haftungssturm

Unter welchen Umständen Sie persönlich für Ihre Kapitalgesellschaft haften und wie Sie sich und Ihr Unternehmen – schon vor der Gründung – bestmöglich schützen.

Kapitalgesellschaften sind auf einem Gesellschaftsvertrag beruhende Körperschaften des privaten Rechts. Als juristische Personen mit eigener Rechtsfähigkeit, Grundbuchfähigkeit und Parteifähigkeit in Prozessen sowie Insolvenzfähigkeit können sie zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck betrieben werden.

Wenn der Gründer alle rechtlichen Bestimmungen zur wirksamen Errichtung der Kapitalgesellschaft erfüllt hat und die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann er seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage dieses „Sondervermögens“ ausüben, ohne grundsätzlich befürchten zu müssen, bei einem Misserfolg mit seinem Privatvermögen für die Schulden des Unternehmens gerade stehen zu müssen.

Gründerhaftung

Der oder die Gründer einer Kapitalgesellschaft unterliegen der sogenannten Gründerhaftung, bis die Vorstufe – verkörpert durch einen Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts – abgeschlossen ist und das Unternehmen als GmbH, UG (haftungsbeschränkt) oder AG in das Handelsregister eingetragen ist. Der oder die Gründer haften dabei gesamtschuldnerisch mit ihrem Privatvermögen neben einem etwaigen schon bestehendem Vermögen der Vorgesellschaft.

Wirken bei der Gründung einer AG nicht nur Aktionäre, sondern auch der Vorstand oder der Aufsichtsrat mit oder gibt es Sacheinlagen, ist eine Gründungsprüfung im Sinne der §§ 33 ff AktG gesetzlich vorgeschrieben. Stellt sich dabei heraus, dass die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen, Sachübernahmen oder den Gründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschädigt wurde, so sind der AG alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz persönlich verpflichtet. Bei der GmbH gibt es nach § 11 II GmbHG die Handelndenhaftung mit dem Privatvermögen.

Einkaufen mit Köpfchen

Was ist beim Wareneinkauf zu beachten? Welche Geschäftsbedingungen des Lieferanten müssen Sie akzeptieren? Was sollte im Einkaufsvertrag auf jeden Fall geregelt sein?

Professioneller Einkauf

Der Einkauf qualitativ sehr hochwertiger Ware zum günstigen Einkaufspreis entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dabei kommt es nicht nur auf die Warenbeschaffenheit selbst an, sondern auch auf die Rahmenbedingungen, die dem Einkauf zugrunde gelegt werden. Der Einkauf kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Im Handel ist Schriftform sinnvoll, da beide Seiten die Belege für ihre Buchhaltung und die Abführung von Steuern brauchen.

Rahmenliefervertrag

Nimmt der einkaufende Unternehmer regelmäßig größere Mengen von Waren bei einem bestimmten Hersteller, Großhändler oder Lieferanten ab, verfügt er über eine stärkere Position im Markt und kann den Abschluss eines Rahmenliefervertrages vorschlagen. Ein solcher individuell verhandelter Rahmenliefervertrag legt alle wichtigen Themen fest und sichert die regelmäßige fristgerechte Belieferung des einkaufenden Unternehmens umfassend ab, da viele zusätzliche Themen aufgenommen werden können, die von großer praktischer Bedeutung sein können. Der Rahmenvertrag gilt dann dauerhaft für die Geschäftsbeziehung.

Produktbeschaffenheit und Pflichtenheft

Bezüglich komplexer Produkte ist die Vereinbarung aller Beschaffenheitsmerkmale sehr wichtig, damit die Ware auch genau den Anforderungen entspricht, die man als Einkäufer für den eigenen Weiterverkauf benötigt. Sorgfältige Produktbeschreibungen werden als „Pflichtenhefte“ bezeichnet. Diese sind sehr zu empfehlen, um spätere Enttäuschungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch die zusätzliche Klarstellung, dass die Ware allen in Deutschland zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Rechtsnormen zu entsprechen hat.

Gewährleistung und Haftung

Wichtig ist es, dass für die Gewährleistung die gesetzlichen Regeln gelten, und der Hersteller, Lieferant oder Großhändler diese nicht wesentlich einschränkt. Viele Hersteller versuchen, die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Warenauslieferung zu beschränken, was über allgemeine Geschäftsbedingungen im Verhältnis zu Unternehmern als Einkäufern zulässig ist. Hier lohnt es sich zu verhandeln, denn günstiger ist es für den Einkäufer, wenn die Gewährleistungsfrist von den gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren bestehen bleibt oder sogar auf drei Jahre verlängert wird, was zulässig ist. Insgesamt empfiehlt sich beim regelmäßigen Bezug größerer Warenmengen ein sehr gut verhandelter individueller Rahmenliefervertrag, um für den Einkäufer ungünstige Verkaufsbedingungen des Herstellers, Lieferanten oder Großhändlers wegzuverhandeln.

Fehlerfrei und rechtssicher

Welche Arten von Produkt-, Produzenten- und Verkäuferhaftung gibt es? Was muss ich beachten, damit meine Kunden keine Opfer von Produktmängeln werden und Schaden erleiden?

Gefahren der zunehmenden Technisierung

Diese und viele Fragen mehr stellen sich allen Unternehmern, die ihre Produkte entweder selbst herstellen oder die Waren von Dritten beziehen und mit oder ohne Weiterverarbeitung an ihre Endkunden verkaufen. In der heutigen Zeit steigen wegen der zunehmenden Technisierung immer mehr die Risiken, dass Personen durch Produkte zu Schaden kommen. Die internationale Gesetzgebung hat die Schutzbedürftigkeit der Warenabnehmer vor Augen, denen angesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit industrieller Massenproduktion der Nachweis konkreter Verantwortlichkeit für Schädigungen wesentlich erschwert ist.

Die gesetzgeberische und gerichtliche Entwicklung in Deutschland ist maßgeblich geprägt durch die Hühnerpestentscheidung aus dem Jahre 1968, in welcher die Haftung des Warenherstellers für Schäden durch fehlerhafte Produkte endgültig von vertragsrechtlichen Begrenzungen befreit wurde und abstrakt ein Schutz für alle Verbraucher geschaffen wurde, die Schaden durch mangelhafte Produkte erleiden. Also sind nunmehr nicht nur die Konsumenten geschützt, die als Käufer Vertragspartner des Herstellers sind, sondern auch diejenigen, die zufällig Schaden durch die mangelhafte Ware erlitten haben.

Folgende wesentlichen Rechtsgrundlagen werden von den Gerichten im Zusammenhang mit Sach- und Personenschäden durch problematische Produkte geprüft:

- Vertragliche Haftung, in der Regel aus dem Kaufvertrag resultierend, soweit ein Verschulden des Verkäufers in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt und der Anspruchsteller Käufer ist.

- Deliktrecht bei schuldhaften Pflichtverletzungen des Herstellers und des Verkäufers, die Körper- oder Eigentumsverletzungen zur Folge haben. Auch Verstöße gegen Schutzgesetze wie das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz und zahlreiche weitere Normen führen zu Schadensersatz.

- Organhaftung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten.

- Strafrechtliche Verantwortung für Körperverletzung, Totschlag, Sachbeschädigung etc. mit der Folge einer Geld- oder Freiheitsstrafe im Falle der Verurteilung.

- Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz bei der Verletzung von Sicherheitspflichten.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Das Produkthaftungsgesetz ist zum 1.1.1990 in Kraft getreten. Nach dem Produkthaftungsgesetz weist ein Produkt einen Fehler auf, wenn es im Zeitpunkt des In-den-Verkehr-Bringens nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Damit ersetzt das Gesetz den Fehlerbegriff durch einen anderen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich denjenigen der „berechtigten Sicherheitserwartungen“ des Adressatenkreises des vermarkteten Produkts sowie Dritter, die mit der Sache in Berührung kommen. Wendet sich der Hersteller mit seiner Ware ausschließlich an Fachpersonal, wie etwa bei Investitionsgütern, aber auch bei sonstigen technischen Geräten, hat das Produkt den Sicherheitserwartungen dieser Fachkreise zu genügen.

Produktrisiken, die geschultem Personal bekannt sind und deren Realisierung durch eigenes sorgfältiges Verhalten vermieden werden kann, begründen keinen Fehler. Wird das Produkt auf unterschiedlichen Vertriebskanälen mehreren Adressatenkreisen dargeboten, hat sich der Hersteller an der am wenigsten informierten und zur Gefahrsteuerung kompetenten Gruppe zu orientieren, also den jeweils höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Relevant ist das etwa, wenn Betonmischmaschinen über den Fachhandel an Handwerksbetriebe und über Baumärkte an Heimwerker vertrieben werden.

Spar-Tipp: gebrauchte Software-Lizenzen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen grünes Licht gegeben. Hersteller können nun auch den Download ihrer Software übers Internet nicht mehr verhindern. Was Sie bei der Anschaffung und Nutzung gebrauchter Software rechtlich beachten sollten.

Nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, seine Rechner alle paar Jahre mit der neuesten Software, wie beispielsweise CRM-Systemen oder Datenverarbeitungsprogrammen, auszustatten. Dann stellt sich die Frage, ob es nicht auch gebrauchte Software tut. Dies kann eine lohnende Alternative sein, da oftmals auch ältere Programme den angestrebten Zweck erfüllen.

Wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Gebrauchte Software-Lizenzen stammen meist aus Umstrukturierungsmaßnahmen in Unternehmen, Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben. Aufgrund schneller werdender Datenverbindungen im Internet werden mittlerweile auch komplexe Softwaresysteme immer häufiger als Download vertrieben. Die klassische Kopie auf physischen Datenträgern tritt damit immer stärker in den Hintergrund. Klingt nach einer einfachen und vor allem kostengünstigen Lösung.

Die Frage, ob der Handel mit gebrauchter Software zulässig ist oder nicht, beschäftigt deutsche und europäische Gerichte schon seit Jahren. Berechtigte ökonomische Interessen der Softwarehersteller, einen Markt für gebrauchte Software zu verhindern, stehen denen von Softwarehändlern gegenüber. Ein erstes wegweisendes Urteil fällte 2012 der EuGH, als er zahlreiche bis dahin offene Fragen des Handels mit gebrauchten Softwarelizenzen beantwortete.

2013 entschied der BGH über die Klage des Softwareherstellers Oracle gegen Händler für Gebrauchtsoftware UsedSoft. Hintergrund: UsedSoft hatte zahlreiche Lizenzen von Oracle-Software gekauft und weiterveräußert. Das Unternehmen rief seine Kunden dazu auf, die entsprechende Software von der Webseite des Herstellers herunterzuladen. Daraufhin klagte Oracle mit dem Argument der unzulässigen Vervielfältigung und Verbreitung seiner Programme.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

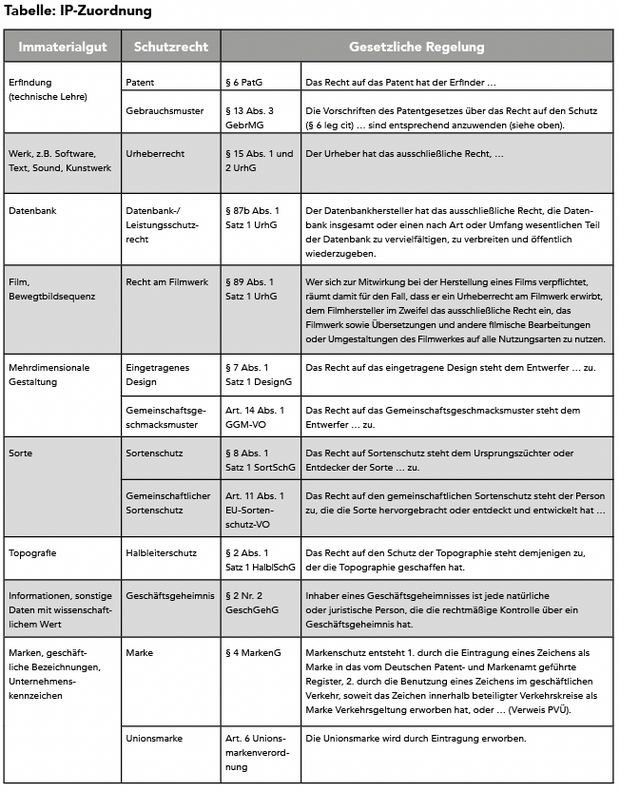

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Die Chancen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes

Wenn Deutschland wieder ein Gründer*innenland werden soll, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das hat der Gesetzgeber erkannt und zuletzt mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz einen bunten Strauß von Vorschlägen geflochten. Für Gründer*innen bieten sich so neue Chancen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten erwies sich bislang eine Holdingstruktur als vorteilhaft, wobei die operative Gesellschaft (GmbH) von einer ebenfalls als GmbH gestalteten Gesellschaft gehalten wurde, welche ihrerseits von dem / der Gründenden gehalten wurde. Vielfach wurde zwischen den beiden Gesellschaften noch eine Organschaft geschlossen, der ein Ergebnisabführungsvertrag zugrunde lag. Diese Struktur ermöglichte es einerseits, etwaige Gewinne lediglich mit einem kombinierten Steuersatz aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer von circa 30% vorzubelasten, die dann als Ausschüttung von der natürlichen Person mit dem Abgeltungsteuersatz von 25% bezogen werden konnte. Andererseits war eine nahezu steuerfreie Veräußerung der operativen Gesellschaft möglich. Dieser Veräußerungserlös konnte dann wieder investiert werden und löste erst im Rahmen einer späteren Ausschüttung an den Gründer eine weitergehende Besteuerung in Höhe des Abgeltungsteuersatzes von 25% aus.

2021: Rechtsformneutralität bringt gleiche steuerliche Ergebnisse

Mit der Option zur Körperschaftsteuer können Gründende einer Personengesellschaft nunmehr das gleiche steuerliche Ergebnis erzielen, denn 2021 schuf der Gesetzgeber mit dem Körperschaftmodernisierungsgesetz eine Rechtsformneutralität bezüglich der Besteuerung von Unternehmen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, indem er der Personengesellschaft ein Wahlrecht zur Körperschaftsteuer eingeräumt hat. Das aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive oft vorteilhaftere Personengesellschaftsrecht kann also gewählt werden, ohne dadurch steuerliche Nachteile gegenüber einer Kapitalgesellschaft zu erleiden.

Steuerliche Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen

Genauso wichtig sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen. In den letzten Jahren wurden hier zwar gesetzliche Änderungen vorgenommen, diese konnten aber nur unzureichend die Realität und Bedürfnisse der Start-ups abdecken. Im Kern geht die Besteuerung davon aus, dass Arbeit jeweils gleich besteuert und nicht einer unternehmerischen Beteiligung gleichgestellt werden soll: Die Besteuerung für den/die Gründenden selbst mit seiner/ihrer Gesellschaft gilt eben nicht für die Mitarbeitenden, obwohl sie, wie der/die Gründer*innen auch, ebenfalls ihre Arbeits- und Innovationskraft einbringen.

Echte Beteiligung als Instrument immer noch realitätsfern?

Vor diesem Hintergrund scheint der einfachste Weg eine echte Beteiligung der Mitarbeitenden am Unternehmen. So erhalten sie Gewinnausschüttungen und sind an Exit-Erlösen beteiligt. Sie erlangen im Gegenzug aber auch alle mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung verbundenen Rechte (etwa Teilnahme- und Stimmrechte) und Pflichten (beispielsweise Treuepflichten). Ein solcher gesellschaftsrechtlicher Einfluss ist aus Sicht des Gründenden nicht immer wünschenswert, da er seine gestalterische Freiheit einschränken kann. Steuerlich stellt sich bei echten Beteiligungen das Problem, wenn die jeweilige Beteiligung unter dem Verkehrswert des Unternehmens gewährt wird. Dann liegt ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz vor, der mit Zufluss einer Besteuerung wie Lohn unterliegt, obwohl keine Liquidität erlangt wird (Dry Income).

Lösung der Dry Income-Problematik

Dieses Problem hat der Gesetzgeber im Juli 2021 mit § 19a EStG abzumildern versucht, indem die Besteuerung aufgeschoben wurde. Die Einzelheiten und Anforderungen an einen solchen Steueraufschub wurden aber als realitätsfern und unzureichend angesehen. Ungewöhnlich zügig reagiert der Gesetzgeber nun mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz hierauf:

- Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Beteiligung soll mit Veräußerung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen; ab 2024 spätestens 20 statt bisher zwölf Jahre nach deren Übertragung.

- Im Falle des Rückerwerbs der Anteile bei Verlassen des Unternehmens soll nur die tatsächlich an den/die Mitarbeitenden gezahlte Vergütung maßgeblich sein, wodurch insbesondere in Leaver-Fällen, in denen der Kaufpreis in der Regel unterhalb des Verkehrswerts der Beteiligung liegt, das Risiko einer Besteuerung von nicht realisierten Werten entschärft wird.

- Eine Besteuerung wird weitergehend bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs hinausgeschoben, wenn der/die Arbeitgebende auf freiwilliger Basis unwiderruflich erklärt, dass er/sie die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer übernimmt.

Hierzu müssen die Beteiligungen

- nicht vom Arbeitgebenden selbst, sondern können auch durch (Gründungs-)Gesellschafter*innen gewährt werden;

- nicht solche des Unternehmens des Arbeitgebenden, sondern können auch konzernangehörige Beteiligungen sein.

Des Weiteren wird der Anwendungsbereich dergestalt ausgeweitet, dass

- begünstigte Unternehmen solche mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden sind, die einen Jahresumsatz von höchstens 100 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Mio. EUR aufweisen, wobei diese Schwellenwerte im Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung oder in einem der sechs vorangegangenen Kalenderjahre nicht überschritten sein dürfen, und

- der maßgebliche Gründungszeitraum des Unternehmens maximal 20 Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt liegen darf.

Steuerliche Stärkung unter anderem durch Pauschalbesteuerung

Weitergehend kann der durch die Anteilsübertragung gewährte geldwerte Vorteil bei dem Mitarbeiter pauschal mit einem Steuersatz in Höhe von 25% besteuert werden und unterliegt nicht mehr dem persönlichen Einkommensteuersatz. Auch wird der Freibetrag für die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen vom Arbeitgeber ab 2024 von derzeit 1.440 auf 5.000 EUR jährlich erhöht, was auch zu einer Sozialversicherungsfreiheit in gleicher Höhe führt. Dies erfordert aber, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebenden handelt, die grundsätzlich allen Mitarbeitenden des Unternehmens offensteht, die ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zu diesem stehen. Daher ist dieses Tool für eine reine Managementbeteiligung nicht geeignet.

Was das Zukunftsfinanzierungsgesetz vermissen lässt

Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber keine Anpassung im Vermögensbildungsgesetz vorgenommen, auf welchem die Begünstigungen für die Mitarbeiterbeteiligungen aufbauen. Diese Regelungen kommen nicht zur Anwendung, wenn es sich beim Start-up um eine Personengesellschaft handelt, die sich für die Körperschaftsteuer entscheidet – und deshalb steuerlich wie eine Körperschaft behandelt wird.

Alternative Beteiligungsmodelle noch notwendig?

Dem Problem des Dry Income begegnete die Gestaltungspraxis bislang durch Hurdle- oder Growth Shares. Bei Hurdle Shares erfolgt lediglich eine Beteiligung an den zukünftigen Wertsteigerungen, weshalb diese im Zeitpunkt der Gewährung grundsätzlich nicht zu einem sofortigen steuerlich relevanten Lohnzufluss führen. Weiterhin haben sich Virtual Shares oder Virtual Options als Instrument der Incentivierung von Mitarbeitenden erwiesen. Mit solchen Ansprüchen vermeidet man wegen ihrer rein schuldrechtlichen Ausgestaltung eine gegebenenfalls nicht gewünschte Teilhabe an Zukunftsfragen des Unternehmens. Steuerlich betrachtet stellt lediglich die jeweilige (indirekte) Partizipation an den Gewinnen und/oder dem Exit-Erlös zu besteuernden Lohn dar. Dieser wird nach dem individuellen Steuersatz besteuert, sodass die steuerlichen Regelungen für Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht angewendet werden. Dem/der Mitarbeitenden fließt hier nicht bereits mit Einräumung dieser Ansprüche etwas zu, sodass sich das Dry Income-Problem nicht stellt.

Fazit

Die Regierung ist das Thema verbesserter steuerlicher Rahmenbedingungen angegangen. Man ist dabei zwar noch lange nicht bei den Vergünstigungen, die andere Standorte insoweit genießen – aber es ist ein wesentlicher Schritt. Nun müssen die Gründenden die jeweiligen Weichen selbst stellen.

Zu den Autoren:

Dr. Matthias Geurts ist Partner bei der Kanzlei Schalast und berät Venture Capital-/Private Equity-Investoren in aufsichtsrechtlichen Strukturierungsfragen und Start-ups sowie Gründer bei der Optimierung ihrer Unternehmensgestaltung, deren Finanzierung und Mitarbeiter-beteiligungsmodellen.

Dr. Marc-Andre Rousseau ist Partner bei der Kanzlei Schalast für den Bereich Venture Capital/Start-ups. Er berät Venture Capital-Investoren, Family Offices und Angel-Investoren sowie Startups in allen rechtlichen Finanzierungsfragen sowie Start-ups bei Exit- und Gewinnbeteiligungsmodellen.

Wie wehre ich mich gegen Diskriminierung?

Diskriminierung hat viele Gesichter – der Zeitgeist ist für Betroffene günstig, um sich zu wehren. Welche Rechte haben Betroffene und was können sie tun?

Die Zeiten sind vorbei, in denen Diskriminierung am Arbeitsplatz achselzuckend hingenommen wurde. Mit dem 2006 in Kraft getretenem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches das vorherige Beschäftigtenschutzgesetz ablöste, hat der Gesetzgeber Fakten geschaffen und eine Rechtsgrundlage hergestellt, auf deren Basis sich Betroffene gegen Diskriminierung wehren können.

Wie wird Diskriminierung definiert?

Eine Diskriminierung ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Das AGG, das auch als Antidiskriminierungsgesetz bekannt ist, erhebt den Anspruch, dass niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechtes, Alters, seiner sexuellen Identität, Behinderung, Weltanschauung und Religion benachteiligt werden darf.

Die Chancen- und Entfaltungsfreiheit im Berufsleben gilt damit uneingeschränkt.

Eine Erweiterung des AGG wurde Anfang 2019 verabschiedet. Stellenanzeigen müssen jetzt so gestaltet sein, dass sie sich in ihrer Ansprache gleichermaßen an männliche, weibliche und diverse Personen (m/w/d) richten.

Anwälte helfen

Betroffene von Diskriminierung am Arbeitsplatz profitieren von einer erleichterten Beweisführung, die es ihnen ermöglicht, sich gegen Ungleichbehandlung zu wehren. So können schon Indizien wie die Einladung einer einzigen Frau in der zweiten Bewerbungsrunde, die Ablehnung eines Vorstellungsgesprächs bei einer Behinderung oder ein deutlich geringeres Gehalt für eine Frau gegenüber einem Mann in derselben Position dazu führen, dass man Recht erhält.

Hinzu kommt, dass Kanzleien wie rightmart längst für das Thema sensibilisiert sind und ihre Expertise als Rechtsbeistand gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz erheblich erweitern konnten. Betroffene sollten sich nicht scheuen, sich professionelle Unterstützung zu holen, wenn sich das Problem sonst nicht lösen lässt.

Ansprüche von Betroffenen

Durch das AGG sind Arbeitgeber in der Pflicht, jegliche Diskriminierung im Betrieb sofort zu unterbinden und bei Kenntnisnahme gegen diese vorzugehen. Betroffene können erwirken, dass Diskriminierung, zu der im Betriebsalltag ebenso Mobbing gehört, sofort aufgehoben wird.

Ferner haben sie in begründeten Fällen Anspruch auf Schadensersatz und Abfindungen, zum Beispiel, wenn sie aufgrund einer Diskriminierung die gewünschte Stelle nicht erhalten haben oder wenn Personen mit Migrationshintergrund das Nachsehen haben, weil nur Muttersprachler erwünscht sind. Eine solche Einschränkung ist nach dem AGG in der Stellenausschreibung inzwischen verboten.

Der Gender Gap bleibt Realität

Dass Frauen und Männer im Arbeitsleben gleichgestellt sind, ist heute selbstverständlich. Nicht selbstverständlich sind hingegen die Auswirkungen tradierter Vorurteile, denn noch immer liegt der Gender Pay Gap in Deutschland bei 18 %, wenngleich sich die Schere von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter schließt.

Oft sind sich Arbeitgeber einer geschlechtsbezogenen Diskriminierung gar nicht bewusst, was sich mit Erkenntnissen moderner Hirnforschung deckt, nach denen 90 % aller menschlichen Entscheidungen auf unbewussten Faktoren basieren.

Welche Rechte haben Frauen?

Frauen, die gegenüber ihren männlichen Kollegen deutlich weniger verdienen, obwohl sie dieselbe Position bekleiden, haben laut dem Experten-Team der Kanzlei rightmart gute Aussicht auf Erfolg. So gab das Bundesarbeitsgesetz der Klage einer Betroffenen statt und entschied, dass sich nach $ 22 AGG die gleiche Qualifikation und dasselbe Aufgabenfeld in der Bezahlung widerspiegeln müssen.

Schwangere Frauen dürfen des Weiteren nicht aufgrund ihrer Schwangerschaft benachteiligt werden. Eine entsprechende Frage im Vorstellungsgespräch ist unzulässig und bei einer Schwangerschaft genießen Beschäftigte einen erweiterten Kündigungsschutz sowie einen Schutz vor Einkommensminderung.

Eine Einstellung nach Geschlecht ist ferner nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn „das Geschlecht aufgrund der Art der Tätigkeit eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung” darstellt ($ 8 AGG). Typische Beispiele sind Erzieherinnen im Mädchenpensionat und die Anstellung als Frauenärztin in einer Praxis für Frauen.

Gescheitert war ein Mädchen nach einer von ihrer Mutter unterstützten Anzeige mit ihrem Gesuch, in einem Knabenchor Aufnahme zu finden.

Der Zeitgeist ist günstig für Diskriminierungsopfer

Das AGG ist mit Blick auf den Rechtsschutz bei Diskriminierung sehr weitgehend und auch äußerst fortschrittlich, wenn man sich die dem Menschen innewohnende Neigung zur Homogenität und Konformität vergegenwärtigt. Diese Tendenz weist zugleich auf das Problem eines starken Beharrungsvermögens von patriarchalischen und anderen atavistischen Strukturen hin, zumal eine reaktionäre Gegenbewegung viele Fortschritte wieder zunichtemachen könnte.

Überwunden werden können unterdrückerische Strukturen nur, wenn sich Betroffene bei solchen Konflikten konsequent wehren, um eine Kultur zu schaffen, in der die Gleichberechtigung für alle uneingeschränkte Realität ist.