Aktuelle Events

Tipps für den Umgang mit Stress

Stress sollte ein Instrument für den Erfolg des eigenen Unternehmens sein, nicht ein permanenter Zustand.

Da COVID-19 aktuell weltweit wirtschaftliche Unsicherheit verursacht, sind die Anforderungen an Gründerinnen und Gründer größer denn je. Dieser Artikel basiert auf einem Leitfaden von Stripe und bietet praktische Ratschläge für das strategische Management von Stress – für Gründerinnen und Gründer in der aktuellen Zeit besonders relevant

Stress: lebensrettend und tödlich zugleich

Die Gründung eines Unternehmens ist stressig. Sich gestresst zu fühlen ist auch völlig okay. Es ist die natürliche Reaktion darauf, etwas zu tun, das sowohl schwierig als auch wichtig ist. Der Einsatz jeder Gründerin und jedes Gründers ist hoch. Gute Entscheidungen sind elementar. Es ist wichtig, den richtigen Leuten zu vertrauen, einen Kundenstamm aufbauen, Marke und Werte klar zu kommunizieren, das Budget im Auge zu behalten, ein Netzwerk aufzubauen, Vertragspartner oder den ersten Mitarbeiter einzustellen. All diese Dinge sind stressig, weil sie wichtig sind. Stress und Motivation gehen Hand in Hand. Die Quellen von Stress sind oft die Dinge, um die wir uns am meisten kümmern müssen. Der Stress, den wir spüren, ist unser eigener interner Alarm.

Stress ist oft eine gute Sache. Er hält uns wach und aktiviert. Unser Körper ist dafür gebaut, Stress zu erfahren. Aber warum wird Stress oftmals so schlecht geredet? Stress wird von einem lebensrettenden zu einem lebensbedrohlichen Mechanismus, wenn er von akut auf chronisch umschlägt. Ein kurzfristiger, zeitlich begrenzter Stressauslöser ist das, was in der psychologischen Welt als akuter Stress bezeichnet wird. Dieser hilft Höchstleistungen zu erbringen, Probleme frontal zu bekämpfen, sich besser zu konzentrieren, kreativ zu sein und mit dem, was wir tun müssen, im Einklang zu stehen. Unser Körper weiß genau, was zu tun ist, und was vielleicht noch wichtiger ist, unser Körper weiß, wie er damit aufhören kann. Die Präsentation. Die Vorstandssitzung. Die Entscheidung. Es geschieht. Die Mechanismen im Körpers treten in Aktion, um damit umzugehen. Sie tun es. Dann ist es vorbei. Wenn der Stressor verschwindet, schaltet sich das parasympathisches Nervensystem ein und Ihre Herzfrequenz normalisiert sich, die Muskeln entspannen sich, der Blutfluss kehrt zum Gehirn zurück, das Verdauungssystem funktioniert wieder.

Akuter Stress wirkt, um uns zu schützen, wenn wir bedroht sind. Wenn wir akutem Stress über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind – chronischem Stress – beginnen wir, unseren Körper dazu zu drängen, etwas zu tun, wofür er nicht geschaffen wurde. Chronischer Stress kann unserem Körper buchstäblich zersetzen. Er hat ernste und dauerhafte gesundheitliche Folgen. Die Forschung hat Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und fast jedem chronischen Gesundheitsproblem aufgezeigt: Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Asthma, Migräne, Magen-Darm-Probleme, Multiple Sklerose, Alzheimer, Krebs. Das Software-Problem kann zu einem Hardware-Problem werden.

Darüber hinaus kann chronischer Stress große emotionale Probleme verursachen. Nicht bewältigter chronischer Stress verlagert sich in Angst – ein langwieriger innerer Kampf mit Ängsten und negativen oder schädlichen Gedanken. Chronischer Stress eignet sich nicht für effektive Unternehmer, Managerinnen oder Partner. Es gibt immer eine Frist, immer eine Entscheidung zu treffen, immer eine Präsentation oder eine Besprechung, immer einen heiklen Kunden oder Auftragnehmer, mit dem man umgehen muss. Man kann sich dem Stress nicht entziehen – vor allem, wenn man ein Unternehmen leitet –, also muss man Strategien finden, um das Tempo zu halten.

Chronischen Stress bewältigen – vier Tipps

Bei der Bewältigung von chronischem Stress geht es darum, herauszufinden, wie man über einen längeren Zeitraum gestresst sein kann, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen. Es gibt keinen einzigen richtigen Weg, sein Leben zu organisieren, aber es gibt einige Tipps aus der Forschung.

1. Die individuellen Stresssignale erkennen

Die negativen Folgen von chronischem Stress können sich langsam einschleichen. Vielleicht wachen wir mehrere Nächte hintereinander um 3 Uhr morgens auf. Wir sind müde und leicht reizbar. Wir haben ständig Kopfschmerzen – vielleicht verursacht durch Zusammenbeißen des Kiefers oder Zähneknirschen. Wir trinken mehr Koffein, um wach zu sein. Es wird schwieriger sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Entscheidungen werden reaktiver, impulsiver. Wie ist es soweit gekommen?

Der Zaubertrick einer wirksamen Behandlung von chronischem Stress besteht darin, ihn früh zu erkennen. Wir haben unsere eigenen Stress-Frühindikatoren. Manche Menschen leiden unter Magenverstimmungen. Andere wiederum bekommen Schulter-, Kopf- oder andere Arten von Schmerzen. Möglich sind auch Reizbarkeit oder sie sind launisch, oder aber auch die Sehnsucht nach Süßigkeiten oder salzigem Essen steigert sich. Manchen wenden sich einem Glas (oder drei) Wein oder Scotch zu, um nachts besser einschlafen können. Das Ansammeln von chronischem Stress wirkt sich bei jedem Menschen unterschiedlich auf Körper und Leben aus. Es gibt nicht eine bestimmte Sache, die bei jedem Menschen Probleme signalisiert. Die Kenntnis über unsere persönlichen Frühwarnsignale ist entscheidend für die Fähigkeit, proaktiv zu handeln und gegen chronischen Stress anzugehen, bevor er die Gesundheit geschädigt und in dem Unternehmen und Beziehungen verheerende Folgen hat.

2. Schmerzpunkte lösen

Was verursacht Stress? Es kann sein, dass wir uns gestresst fühlen, uns aber nicht wirklich darüber im Klaren sind, was dieses Gefühl hervorruft. Durch die Analyse der spezifischen Stressursachen wird es möglich, sich die Liste anzusehen und Stressauslöser nach und nach zu lösen. Einige Stressoren sind veränderbar oder vermeidbar. Hierbei gilt es sich zu fragen: "Welche Kontrolle habe ich hier? Wie kann ich diese Erfahrung in meinem Leben beseitigen oder verringern?"

Es ist sinnvoll Änderungen umzusetzen, die die Quellen des Stresses am direktesten angreifen. Regelmäßig sollten wir uns dann die Frage stellen: Wirken sich die Änderungen auf das Endergebnis des Stresses aus oder nicht?

Helfen kann auch ein Wechseln vom passiven Denken (dieser Stress passiert mir) zum aktiven Denken (ich kann einige Teile meines Stresses unter Kontrolle bringen). Stress ist nicht länger ein Schurke, und wir sind kein wehrloses Opfer mehr. Wir haben eine gewisse Kontrolle darüber, wie viel Stress wir erleben, während wir ein Unternehmen aufbauen. Nutzen wir Stress zu unserem Vorteil. Lassen wir uns von ihm zu kurzen Ausbrüchen anspornen, wenn wir Spitzenleistungen benötigen, und gehen dann auf lange Sicht auf die Grundlinie zurück.

3. Mit Stress im Moment umgehen

Nicht jedes Problem, dass zu Stress führt, können wir lösen. Dazu zählen z. B. Krankheiten in der Familie oder emotionale Schicksalschläge. Solche Ereignisse passieren und liegen völlig außerhalb der eigenen Kontrolle. Was tun wir gegen Stressauslöser, deren Probleme wir nicht lösen können? Wenn man das Problem (d. h. den Stressor) nicht angreifen kann, greift man den Stress selbst an. Damit wir gut funktionieren können, müssen wir in der Lage sein, einen gewissen Grad an ruhiger Kontrolle darüber zu haben, wie Stress unseren Körper und unsere Emotionen beeinflusst. Leicht gesagt... Doch wie jede andere Fähigkeit kann man auch, angesichts von erheblichem Stress, innere Ruhe kultivieren und fördern.

Wenn wir merken, dass sich unser Brustkorb zusammen zieht, der Atem flach wird oder die Handflächen zu schwitzen beginnen, was auch immer die eigenen frühen Stresssignale sind, ist es Zeit für eine Pause – sogar eine mikroskopische Pause. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das beste Mittel langsame und tiefe Atemzüge sind. Wenn es ein Werkzeug gäbe, mit dem sich jede/-r Unternehmer/-in ausrüsten könnte, dann wäre es die Fähigkeit, langsam und tief zu atmen. Andere Taktiken, die schnell für Entspannung sorgen, sind zum Beispiel ruhige Musik einzuschalten, einmal um den Block zu spazieren, eine Tasse heißen Tee zu trinken oder zu meditieren – Kaffee würde als Alternative eher nicht in Frage kommen, da dieser das Nervensystem pusht und nicht beruhigt.

Bei der Stressreaktion geht es darum, schnell zu sein und zu beschleunigen, um reaktionsfähig zu sein. Indem wir das Gegenteil tun und uns selbst verlangsamen, wirken wir den Emotionen hinter der Reaktion und damit dem Stress selbst entgegen. Indem wir eine oder mehrere Quellen von Sinneseindrücken (Sehen, Töne, Gerüche, Geschmack und taktile Empfindungen) verändern, geben wir unserem Gehirn neue Daten zur Berechnung. Wenn diese neuen sensorischen Informationen beruhigend wirken, kann dies ein weiterer Auslöser sein, um das parasympathische, also das beruhigende System zu aktivieren.

Diese Fähigkeiten können als Beruhigungsmechanismus inmitten von erhöhtem Stress geübt werden. Sie können auch dauerhaft in das tägliche Leben integriert werden, um unsere "Anti-Stress-Muskeln” aufzubauen. Ein paar Minuten tiefes Atmen oder Meditation pro Tag können Wunder bewirken, um unser Ausgangsniveau von Stress und Angst zu senken. Diese Praktiken unterstützen auch eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration, verbesserten Schlaf und vermindern Depressionen. Es ist eine großartige Investition in uns selbst und damit unsere Unternehmen.

4. Einen stressfreien Lebensstil pflegen

Das erste Jahr eines Unternehmens ist möglicherweise die wichtigste Zeit, um das Leben so zu gestalten, dass man Stress auf gesunde und proaktive Weise bewältigen kann. Entgegen der landläufigen Meinung ist mehr arbeiten nicht immer besser arbeiten. Die Gewohnheiten, die wir in unser Unternehmen (und damit in unser tägliches Leben) einbauen, werden sich über Jahre hinweg fortsetzen. Wir sollten Gewohnheiten wählen, die chronischem Stress entgegenwirken, bevor er überhand nimmt oder gar erst entsteht. Dies wird zur langfristigen Nachhaltigkeit des Unternehmens beitragen und das Leben in den ersten Jahren der Intensität angenehmer machen.

Wichtig dabei ist, genug und gut zu schlafen, sich gut zu ernähren und sich dreimal pro Woche mindestens 30 Minuten lang zu bewegen, um so die Herzfrequenz zu erhöhen. Diese drei Dinge sind für eine optimale Stressbewältigung und ein optimales neurologisches Funktionieren unerlässlich. Ohne grundlegende Pflege und Wartung funktioniert unser Gehirn nicht gut. Essen, Schlafen und Bewegen sind die grundlegenden Bausteine der Selbstpflege, die unseren Körper gut versorgen.

Entscheidend sind auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn wir erfolgreich sind, feiern wir das gerne mit anderen. Wenn wir scheitern, wünschen wir uns von geliebten Menschen wieder aufgerichtet zu werden. Ein stressverträglicher Lebensstil ist ein Lebensstil, in dem wir Stress mit proaktiven und emotional als auch körperlich gesunden Entscheidungen entgegenwirken.

Die Autorin Dr. Sherry Walling arbeitet mit Führungskräften und Unternehmen zusammen, um die Herausforderungen anzugehen, die mit dem Streben nach einem außergewöhnlichen Leben einhergehen. Ihr Bestseller "The Entrepreneur's Guide to Keeping Your Shit Together" verbindet die Sicht einer Therapeutin mit eigenen Erfahrungen aus der Praxis.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

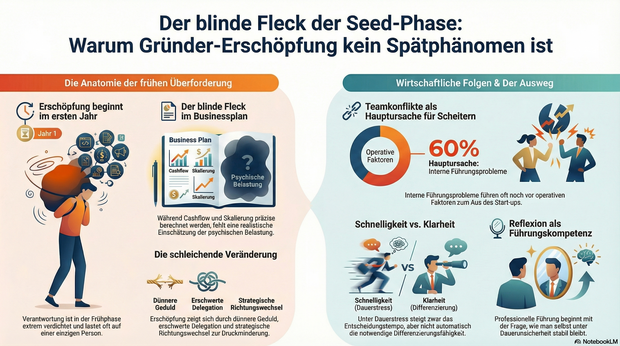

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Business-Gold statt Blech

Der Grat zwischen Triumph und Niederlage ist schmal – im Eiskanal ebenso wie im Boardroom. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sportliche Höchstleistungen und geschäftlicher Erfolg auf denselben psychologischen Grundpfeilern ruhen. Warum Talent überschätzt wird und wie „Co-opetition“ zum Erfolg führt.

Es ist dieser eine Moment im Starthaus. Die Welt um einen herum verstummt, der Puls beruhigt sich, der Fokus verengt sich auf die Strecke. Ein einziger Fehler, ein Wimpernschlag, entscheidet darüber, ob die Arbeit von Jahren in einem historischen Triumph endet oder als Fiasko in Erinnerung bleibt. Die Snowboarderin Lindsey Jacobellis, die 2006 durch verfrühten Jubel Gold verlor, oder der Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu, der unter immensen Druck Perfektion lieferte, sind Beispiele dafür, wie unbarmherzig der Sport sein kann.

Doch diese Mechanismen beschränken sich nicht auf den Wintersport. Für Gründenden, CEOs und Führungskräfte gelten ähnliche Gesetze: Vorbereitung, Persönlichkeitsstruktur und die Abrufleistung unter Druck entscheiden über das Überleben am Markt. Hogan Assessments hat die Leistungsmechanismen der Olympischen Spiele analysiert und drei wesentliche Faktoren identifiziert, die sich direkt auf das unternehmerische Potenzial übertragen lassen.

1. Die unterschätzte Superkraft: Gewissenhaftigkeit

In der Start-up-Szene wird oft das geniale Talent oder der disruptive Geistesblitz gefeiert. Die Realität nachhaltigen Erfolgs sieht jedoch nüchterner aus. Olympiasieger*innen verlassen sich nicht allein auf Talent; sie bestechen durch unermüdliche Disziplin.

Der entscheidende psychologische Indikator ist hierbei die „Gewissenhaftigkeit“ – eine Mischung aus Zuverlässigkeit, Organisation und Selbstkontrolle. Studien zeigen, dass diese Eigenschaft branchenübergreifend einer der stärksten Vorhersagewerte für berufliche Leistung ist.

Für Gründende bedeutet das: Es geht nicht um den 80-Stunden-Sprint in einer einzigen Woche. „Es geht darum, jeden Tag vorbereitet zur Stelle zu sein“, erklärt Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bei Hogan Assessments. Gewissenhafte Fachkräfte leisten qualitativ hochwertigere Arbeit und bauen schneller Vertrauen bei Stakeholdern auf – eine Währung, die gerade in frühen Unternehmensphasen überlebenswichtig ist.

2. Fokus als Wettbewerbsvorteil

Wer eine(n) Abfahrtsläufer*in vor dem Start beobachtet, sieht absolute Abschottung. Kopfhörer auf, Blick starr – die Außenwelt existiert nicht mehr. Dieser Tunnelblick ist keine Marotte, sondern Voraussetzung.

Die Wissenschaft stützt dieses Verhalten: Mentale Visualisierung und Konzentrationstechniken können die Leistung unter Druck um bis zu 23 Prozent steigern. Athlet*innen visualisieren ihren Erfolg, lange bevor sie das Treppchen betreten, um Nervosität in Fokus zu verwandeln.

Im Business-Kontext ist diese Fähigkeit, Ablenkungen auszublenden, ebenso kritisch – sei es beim entscheidenden Investoren-Pitch oder in harten Verhandlungen. Dabei spielt Selbstkenntnis eine zentrale Rolle: Wer weiß, wie der eigene Körper und Geist auf Stress reagieren, kann in entscheidenden Momenten gegensteuern und Leistung abrufen.

3. „Co-opetition“: Konkurrieren ohne zu verbrennen

Olympia ist ein Paradoxon: Gnadenlose Konkurrenz trifft auf ehrliche Kameradschaft. Athlet*innen, die sich im Wettkampf nichts schenken, tauschen abseits der Piste Wissen aus und zollen einander Respekt.

Genau diese Dynamik unterscheidet oft toxische von gesunden Unternehmenskulturen. Daten des Harvard Business Review belegen, dass Unternehmen, die eine Kultur der Zusammenarbeit fördern, mit einer fünfmal höheren Wahrscheinlichkeit bessere Leistungen erbringen.Erfolgreiche Führungskräfte verstehen diesen Balanceakt. Sie konkurrieren hart, brechen aber nicht alle Brücken hinter sich ab. „Langfristiger Erfolg ist niemals ein Solo-Sport“, betont Dr. Sherman. Das Wissen, wann Wettbewerb angebracht ist und wann Partnerschaft weiterhilft, ist ein Kennzeichen von Top-Performer*innen.

Fazit: Resilienz schlägt Gold

Karrieren verlaufen selten linear. Ein Beispiel für die Bedeutung von Resilienz ist der britische Skispringer Eddie „The Eagle“ Edwards. 1988 wurde er Letzter, doch durch seine Fähigkeit, seine Grenzen zu erkennen und seine persönlichen Stärken zu nutzen, wurde er zur globalen Ikone und veränderte seinen Sport nachhaltig.

Die Lektion für Unternehmer*innen: Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis aus Selbstwahrnehmung, Entschlossenheit und der Fähigkeit, auch nach Niederlagen weiterzumachen. Wer versteht, wie er unter Druck funktioniert und wie er auf andere wirkt, hat schon halb gewonnen – egal ob im Schnee oder im Geschäft.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

Business in Bewegung – welche ergonomische Routinen im Gründeralltag unterschätzt werden

Wie ergonomische Routinen helfen können, gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Gründung bedeutet oft: viele Stunden am Schreibtisch, wenig Schlaf, permanentes Multitasking. Der Terminkalender ist voll, der Kopf ebenso. In dieser intensiven Phase steht der Körper selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – es geht um Zahlen, Ideen, Netzwerke. Doch wer langfristig gesund und leistungsfähig bleiben möchte, sollte körperliche Bedürfnisse nicht als Nebensache betrachten. Gerade ergonomische Routinen können helfen, die Belastungen im Gründeralltag besser aufzufangen. Viele dieser Maßnahmen sind weder teuer noch kompliziert.

Statische Haltung als schleichende Belastung

Der klassische Start-up-Arbeitsplatz ist flexibel, improvisiert, oft mobil. Was zunächst als Freiheit erscheint, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als ergonomische Herausforderung. Laptops auf zu niedrigen Tischen, Küchenstühle als Büroersatz oder langes Arbeiten auf der Couch – all das führt zu ungünstigen Haltungen, die sich erst nach und nach bemerkbar machen. Der Rücken wird rund, der Nacken überstreckt, die Schultern verkrampfen. Auch die Hände und Handgelenke sind bei ungünstiger Positionierung schnell überlastet. Diese Beschwerden entstehen nicht durch einmalige Fehlhaltung, sondern durch tägliche Wiederholung.

Wer regelmäßig die Position wechselt, kurz aufsteht oder die Arme ausschüttelt, kann bereits viel bewirken. Ein Gespräch im Stehen, ein paar Schritte durchs Zimmer oder das bewusste Aufrichten vor dem nächsten Zoom-Call helfen, die Muskulatur zu entlasten. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich zudem mit höhenverstellbaren Tischen oder ergonomischen Stühlen auseinandersetzen – auch in der Gründungsphase. Denn Rückenschmerzen entstehen oft schleichend, behindern aber irgendwann den gesamten Tagesablauf.

Augen in Daueranspannung

Was für den Rücken gilt, trifft auch auf die Augen zu. Bildschirme, Displays, künstliches Licht und seltene Pausen: Die visuelle Belastung ist enorm. Wer stundenlang in gleichbleibender Entfernung auf Monitor und Tastatur starrt, riskiert trockene Augen, Kopfschmerzen und zunehmende Sehschwierigkeiten. Gerade in stressigen Phasen wird kaum bemerkt, dass die Augen müde sind – sie funktionieren einfach irgendwie weiter.

Hilfreich ist, regelmäßig den Fokus zu verändern. Ein einfacher Tipp ist die sogenannte 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein Objekt in etwa sechs Metern Entfernung schauen. So kann sich der Sehapparat kurz entspannen. Auch häufiges Blinzeln hilft, den natürlichen Tränenfilm aufrechtzuerhalten. Viele Menschen merken erst bei gezielter Achtsamkeit, wie sehr sie beim Arbeiten den Blick „einfrieren“.

Technische Unterstützung kann hier ebenfalls sinnvoll sein. Spezielle Brillen mit Blaulichtfilter oder entspiegelte Gläser bieten Schutz vor digitaler Überlastung. Der Optiker eyes + more bietet unter anderem Sehhilfen, die gezielt auf Bildschirmarbeit abgestimmt sind – mit angenehmen Nasenpads, leichten Rahmen und filternden Gläsern. Solche Tools erleichtern den Alltag und können Beschwerden reduzieren, bevor sie entstehen. Wer ohnehin eine Brille trägt, sollte regelmäßig prüfen, ob die Sehstärke noch passt – gerade bei langer Bildschirmnutzung verändern sich die Bedürfnisse oft schneller als erwartet.

Pausen, die nicht als solche zählen

Viele Gründerinnen und Gründer nehmen Pausen zwar physisch wahr, aber mental bleiben sie im Arbeitsmodus. Zwischen zwei Tasks wird kurz durchgescrollt, zwischendurch Nachrichten beantwortet. Wirkliche Erholung entsteht dabei kaum. Das Gehirn bleibt im Aktivitätsmodus, der Körper kommt nicht zur Ruhe. Dabei sind bewusste Unterbrechungen essenziell, um Stress zu verarbeiten und neue Energie zu tanken.

Pausen müssen nicht lang sein – sie müssen klar markiert sein. Wer sich für fünf Minuten auf den Balkon stellt, ein paar tiefe Atemzüge nimmt oder bewusst etwas anderes betrachtet, hilft Körper und Geist, umzuschalten. Auch kleine Bewegungsroutinen – zum Beispiel zwei Minuten leichtes Dehnen – können den Kreislauf aktivieren und die Konzentration danach verbessern.

Wichtig ist, dass Pausen nicht als Schwäche verstanden werden. Sie sind Bestandteil nachhaltiger Arbeitsorganisation. Viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer berichten im Nachhinein, wie sehr strukturierte Erholung ihre Leistungsfähigkeit verbessert hat. Auch kleine Anker im Alltag – feste Essenszeiten, ein Spaziergang nach dem Mittag, ein kurzer Austausch außerhalb der Business-Themen – können dazu beitragen.

Ergonomisches Arbeiten braucht keine perfekten Bedingungen

Im Gründungskontext fehlt oft das Budget für ein professionelles Setup. Doch ergonomische Routinen entstehen nicht durch Ausstattung, sondern durch Haltung – im doppelten Sinne. Wer achtsam auf die eigenen Körpersignale hört, lernt frühzeitig, gegenzusteuern. Schon das Nachjustieren der Sitzhöhe, das Aufstellen des Laptops auf Augenhöhe mit ein paar Büchern oder der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen machen einen Unterschied.

Auch mentale Ergonomie spielt eine Rolle. Wer sich permanent unter Druck setzt, jede Minute „produktiv“ zu nutzen, ignoriert natürliche Rhythmen. Dabei sind Erschöpfung, Konzentrationsabfall und innere Unruhe häufig Zeichen, dass eine Pause nötig wäre.

Früh beginnen, langfristig profitieren

Gerade am Anfang einer beruflichen Selbständigkeit werden viele Weichen gestellt. Wer in dieser Phase ergonomisches Verhalten trainiert, profitiert später davon – körperlich und mental. Denn mit zunehmender Verantwortung wachsen auch die Belastungen. Routinen, die heute beiläufig erscheinen, können später die Grundlage sein, um gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Agentic Commerce

Wie künstliche Intelligenz (KI) den Handel im B2B- und B2C-Umfeld und damit dein Start-up radikal neu definiert.

Stell dir vor, der klassische Warenkorb verschwindet und KI-Agenten regeln alles, was mit Shopping zu tun hat: sie recherchieren, vergleichen, bestellen und bezahlen für dich. Diese Vision ist keine ferne Utopie mehr, sondern in greifbare Nähe gerückt. In den kommenden fünf Jahren steht der Onlinehandel vor einem Umbruch, wie ihn E-Commerce bislang nicht kannte. Agentic Commerce, also agentenbasierter Handel, wird das gesamte Kaufen und Verkaufen radikal neu definieren.

Was ist Agentic Commerce?

Agentic Commerce meint das Einkaufen per KI-Agent: Kund*innen delegieren nicht mehr nur Empfehlungen an die KI, sondern die komplette Abwicklung. Dein KI-Agent sucht das optimale Produkt, prüft Bewertungen und Alternativen, handelt vielleicht sogar den Preis und wickelt Kauf und Bezahlung autonom ab. Die Konsument*innen prüfen am Ende eventuell nur noch das Ergebnis und geben den Einkauf frei – oder nicht mal mehr das, weil alles nach vordefinierten Regeln läuft. Das bedeutet für alle Beteiligten mehr Zeit und mehr Komfort.

Das Marktvolumen ist groß. Analyst*innen gehen davon aus, dass 2029 bis zu vier Prozent aller Onlinekäufe agentengestützt ablaufen könnten, vor allem im Bereich standardisierter, wiederkehrender Bestellungen. Das klingt im ersten Moment wenig, berücksichtigst du jedoch, dass der E-Commerce-Markt ein erwartetes Gesamtvolumen von über 36 Billionen US-Dollar jährlich hat, bedeutet selbst ein kleiner Anteil einen Markt von bis zu 1,47 Billionen US-Dollar.

Paradigmenwechsel: Unsichtbares Shopping und neue Anforderungen

Soweit das Potenzial. Aber was heißt das jetzt für Start-ups im B2B- und vor allem im B2C-Umfeld? Der Shopping-Prozess verändert sich radikal: Zahlungen erfolgen unsichtbar im Hintergrund, Käufe erfolgen nach vorher genau festgelegten Kriterien. Für Produkte, die sich von Massenware unterscheiden, schlummert darin eine große Chance, sofern sie von der KI gefunden werden.

Das fordert dich als Gründer*in heraus: Es reicht künftig nicht mehr, User*innen emotional zu triggern. Entscheidend wird immer mehr, wie gut deine Angebote maschinenlesbar und deine Produktdaten hochwertig strukturiert sind. SEO und Performance-Marketing weichen einer neuen Disziplin: AXO – Agent Experience Optimization, manchmal auch GAIO (für Generative AI Optimization) genannt. Es gilt, Feeds, Schnittstellen und Datenformate so aufzubauen, dass KI-Agenten sie optimal auslesen und bewerten können.

Beispiele: Einem Verbraucher ist ein besonders hoher Anteil von echter Wolle in der Kleidung wichtig. Ein KI-Agent erspart mühsames Suchen und Scrollen durch die Produktbeschreibungen. Oder es sind nachhaltig erzeugte Produkte gefragt, die nur in Deutschland hergestellt werden. Einer KI sind Marketingvideos im Zweifel egal; sie sucht gezielt nach Daten, Fakten und konkreten Belegen. Start-ups, die sich hier durch innovative Produkte hervortun, können durch Agentic Commerce einen Vorteil haben, weil es nicht darum geht, bei Google und ähnlichen Anbietern besonders hoch gerankt zu werden.

Von Google zu ChatGPT: Neue Gatekeeper, neue Touchpoints

Die Touchpoints der Zukunft heißen nicht mehr nur Google oder Amazon. Käufer*innenreisen starten immer öfter auf ChatGPT, Gemini oder Meta-Plattformen. Noch sind die Suchanfragen über KI-Agenten im Vergleich zu Google gering – sie machen nur etwa ein bis zwei Prozent aus. Doch Gartner, ein weltweit agierendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Technologie, IT und digitale Transformation, prognostiziert, dass bis 2026 das Volumen der traditionellen Suchmaschinenanfragen um rund 25 Prozent fallen könnte – wegen KI-Chatbots und anderen virtuellen Agenten.

Da KI auch jenseits traditioneller Marktplätze sucht, ist das eine Chance. Mit einheitlichen, hochwertigen Feeds können auch Nischenanbieter*innen und Spezialist*innen endlich sichtbar werden, das Feld wird für alle geöffnet. Plötzlich konkurrierst du weltweit, unabhängig von deiner Größe, solange Service, Produktdaten und Bewertungen stimmen.

Produktdaten: Granularität ist Trumpf

Agenten entscheiden auf Basis strukturierter Informationen. Je besser Attributdaten gepflegt sind – Materialien, Größen, Kompatibilität, Nachhaltigkeit, Garantie –, desto sichtbarer wird dein Start-up. KI-gestützte Suche kann so auch versteckte Lagerbestände ausspielen. Du solltest daher ganz gezielt in den Aufbau, die Granularität und die Sauberkeit deiner Produktdaten investieren.

Auch wenn Agenten weniger von klassischem Storytelling geleitet werden: Markenbildung bleibt relevant. Denn Agenten bauen auf objektive Signale. Gerade Servicequalität, Lieferzuverlässigkeit, Transparenz und authentische Bewertungen fließen in Agenten-Feeds ein. Agentic Commerce verstärkt damit den Trend zu mehr Transparenz und direkter, ehrlicher Kund*innenkommunikation.

Herausforderungen: Recht, Haftung und Governance

Noch ein Wort zu den Herausforderungen. So gewinnbringend Agentic Commerce sein kann – Risiken gibt es genug. Noch dreht sich vieles um rechtliche Grauzonen: Wer haftet, wenn Daten manipuliert werden? Wie sieht ein belastbarer Rückgabeprozess aus? Wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn aus Versehen das Falsche bestellt oder eine Zahlung ausgelöst wird? Welche Limits und Filter setzt du deinem Agenten, damit er deinen Ansprüchen genügt?

Hinzu kommen noch die ganzen Themen rund um Datenschutz, Compliance und Security: Wer hat Zugriff, wo liegen die Daten, und wie sorgst du dafür, dass das auch morgen noch rechtskonform läuft? Viele rechtliche Fragen sind Stand heute noch offen – Stichwort Haftung, Nachweise, regulatorisches Framework. Hier wird die Politik sicher nachlegen, doch bis dahin heißt es für dich: ausprobieren, was funktioniert, wie du gefunden wirst, wie dein Webauftritt agentenfreundlich ist.

So wirst du agententauglich

Der Wandel kommt, vielleicht langsamer als es manche Prognosen versprechen, aber er ist unausweichlich. Pilotprojekte mit intelligenten Agenten laufen bereits, vor allem in den USA. Wer jetzt Datenexzellenz, Servicequalität und Payment-Komfort zusammendenkt, wird von KI nicht überrollt, sondern gewinnt Sichtbarkeit und Effizienz auf ganz neuen Kanälen. Auch wenn wir noch nicht abschätzen können, welche Marktteilnehmer*innen Agentic Commerce in drei Jahren maßgeblich prägen werden – fest steht: Die Zukunft des Handels ist autonom(er). Für Start-ups heißt das: Werdet aktiv. Probiert, testet, iteriert. Denn am Ende dreht sich alles um eine Frage: Findet dein Agent dich oder den Agenten deiner Konkurrenz?

Der Autor Pascal Beij ist als Chief Commercial Officer (CCO) maßgeblich für die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Unzer verantwortlich.

Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht

Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.

Persönliche Gradwanderung

Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.

Angst ersetzt kein Zukunftsbild

Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:

1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.

3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.

Persönliche Kompetenz

Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.

Strategisches Kapital

Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“

Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.

Zeit ist Geld: Was Unternehmer bei Flugverspätungen wissen sollten

Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen. Wer seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

In der Geschäftswelt gilt eine alte Weisheit: Zeit ist Geld. Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen, etwa verpasste Meetings, zusätzliche Hotelkosten oder Produktivitätseinbußen. Wer in solchen Fällen seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

Welche Ansprüche bestehen und ab wann?

Als Geschäftsreisende stehen Ihnen in der EU dieselben Fluggastrechte zu wie Privatpersonen. Laut der EU-Verordnung 261/2004 kann bei einer Flugverspätung ab drei Stunden am Zielort eine Entschädigung verlangt werden, abhängig von der Flugstrecke zwischen 250 € und 600 €. Weiterhin sind Airlines verpflichtet, Betreuung (z. B. Mahlzeiten, Hotelunterkunft bei Übernachtung, Kommunikationsmöglichkeiten) zu leisten. Grundsätzlich gibt es nämlich auch bei komplexen, unscheinbaren Situationen eine Entschädigung Flugverspätung. Daher ist es immer sinnvoll sich ordentlich zu informieren.

Beispielsweise sieht das Gesetz vor, dass bei reiner Verspätung (nicht durch außergewöhnliche Umstände) eine Entschädigung wie folgt geltend gemacht werden kann:

- 250 € für Strecken bis 1.500 km bei mindestens 3 Stunden Verspätung

- 400 € bei mittleren Distanzen (bis ca. 3.500 km)

- 600 € bei Langstrecken (über 3.500 km) und Verspätung von mindestens 4 Stunden

Professionelle Plattformen kümmern sich um Ihre Entschädigung und agieren dabei nach dem Prinzip „Kein Erfolg, keine Gebühr“, eine Provision wird nur im Erfolgsfall fällig.

Besondere Aspekte für Unternehmen & Geschäftsreisen

Für Unternehmer gelten ein paar zusätzliche Überlegungen:

1. Vertragliche Risiken & Haftung intern

Auch wenn die Entschädigung Ihnen als Airline-Kunde zusteht, sind beim internen Kostenersatz gegenüber Ihrem Unternehmen oft andere Regeln relevant, etwa, wie der Ausfall von Arbeitszeit oder verpasste Termine intern bilanziert oder entschädigt werden.

2. Zeitverlust & Opportunitätskosten

Eine Verspätung kostet nicht nur Geld in Form von Ausgaben, sondern vor allem entgangene Geschäftschancen. Eine Stunde im Wartebereich statt im Meeting kann deutlich teurer sein als die Flugentschädigung selbst.

3. Proaktives Vorgehen & Dokumentation

Heben Sie alle Belege auf (Bordkarten, E-Mails, Quittungen für Verpflegung oder Transfers), notieren Sie exakte Verspätungszeiten und beanstanden Sie sofort am Flughafen, das erleichtert spätere Geltendmachung.

4. Fristen & rechtlich verbindliche Schritte

In Deutschland beträgt grundsätzlich die Verjährungsfrist für Entschädigungsansprüche drei Jahre, gezählt vom Jahresende des Flugs.

Zur praktischen Umsetzung kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten Dienstleister einzubinden, der die Kommunikation mit der Airline übernimmt und rechtliche Schritte begleitet. Ein solcher Service etwa übernimmt die gesamte Korrespondenz, solange die Forderung erfolgreich durchgesetzt wird.

Hintergründe & Ursachen: Warum Flüge verspätet sind

Dass Flugverspätungen kein seltenes Phänomen sind, zeigen aktuelle Zahlen: Deutschland weist eine Verspätungsquote von rund 30,82 % auf, damit gehört das Land zu denjenigen mit besonders vielen gestörten Flügen. Am häufigsten liegen die Ursachen bei Airlines selbst (z. B. technische Defekte, Crew-Probleme), rund 45 bis 49 % der Fälle, während Wetter nur in etwa jedem zehnten Fall als Auslöser genannt wird.

Darüber hinaus zeigt eine Analyse für deutsche Flughäfen, dass Frankfurt mit über 23 Minuten durchschnittlicher Abflugverspätung in den letzten Jahren besonders betroffen war. Ein absoluter Spitzenwert im Ländervergleich.

Beispielrechnung: Was kann realistisch geltend gemacht werden?

Angenommen, ein Unternehmer fliegt auf eine Strecke von ca. 2.000 km und erreicht sein Ziel mit einer Verspätung von 3 Stunden. Er würde laut den Regelungen Anspruch auf 400 € Entschädigung haben. Nach Abzug einer üblichen Provision des Dienstleisters verbleibt ein Nettobetrag, der zumindest Teile des entstandenen Schadens decken kann.

Parallel dazu wäre wertvoll, intern zu berechnen, wie hoch der Wert einer Stunde zusätzlicher Arbeitszeit oder verpasster Meetings ist, diese Opportunitätskosten übersteigen oft deutlich den Entschädigungsbetrag.

Fazit & Handlungsempfehlungen für Unternehmer

1. Kenntnis der Rechte: Jeder Geschäftsreisende sollte seine Rechte nach EU-Verordnung 261/2004 kennen.

2. Dokumentation & schnelles Handeln: Belege sicherstellen, am Flughafen reklamieren, Fristen beachten.

3. Externe Unterstützung erwägen: Anbieter können Aufwand und rechtliches Risiko übernehmen.

4. Interne Bewertung: Nutzen Sie Verspätungskosten nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit und Geschäftsausfall.

Zeit ist ein knappes und wertvolles Gut, und gerade für Unternehmer können Flugverspätungen eine erhebliche Problemdimension annehmen. Wer seine Rechte kennt und angemessen reagiert, kann zumindest die finanziellen Folgen begrenzen. Nachdem ein Flug schnell hunderte Euro verschlingt ist dies ein lohnenswertes Entgegenkommen, welches ein Großteil der Fluggäste nicht in Anspruch nehmen. Für viele wirkt es zu komplex, weswegen es absolut sinnvoll ist hier einen Dritten zu engagieren, der die Aufwände komplett übernimmt.

Chef*in oder Gottheit?

Wenn Gründende ihr Unternehmen lieber kontrollieren als skalieren und so zum/zur größten Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens werden. Über die Demut des Loslassens.

Es gibt eine Wahrheit über Gründende, die in keinem Pitch Deck steht und auf keiner Start-up-Konferenz ausgesprochen wird: Viele scheitern nicht nur am Markt, sondern vor allem an sich selbst. Nicht, weil sie zu wenig können oder zu wenig leisten, sondern weil sie zu viel wollen. Zu viel Kontrolle, zu viel Macht, zu viel Ego. Diese Beobachtung ist so schmerzhaft wie eindeutig: Aus dem/der visionären Gründer*in wird der/die größte Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens.

Die Walnussbaum-Falle

Gründende sind oft wie Walnussbäume in der Unternehmenslandschaft: mächtig und prägend. Doch wer schon einmal unter einem Walnussbaum gestanden hat, wird bemerken: In seinem Schatten wächst nichts. Viele Start-ups – insbesondere in der Beratungs-Industrie, sind um die Persönlichkeit, das Charisma und den Erfahrungsschatz der Gründenden konstruiert. Das funktioniert für die ersten Jahre oft erstaunlich gut und überzeugend. Doch spätestens dann tappen nicht wenige Gründe*innenpersönlichkeiten in die Walnussbaum-Fall: In ihrem enormen Schatten drohen Talente zu verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance haben zu gedeihen.

Es gibt keinen Backup-Guru. Gerade bei beratungsintensiven Geschäftsmodellen wird das fatal: Das gesamte Unternehmen kreist um eine Person, ihre Expertise, ihre Ausstrahlung. Was passiert, wenn diese Person ausfällt, überlastet ist oder – noch schlimmer – zum Flaschenhals wird?

Holger Tumat, Co-Gründer von JobRad, kennt die Problematik. Jobrad hat den Sprung vom Start-up in ein gestandenes, mittelständisches und erfolgreiches Unternehmen längst geschafft. Er bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als Gründer, als Unternehmer nicht loslassen kann. Und das ist ein Vorteil, manchmal eben auch ein Nachteil.“

Der Vorteil? Diese Hartnäckigkeit, diese obsessive Detailverliebtheit erweckt Startups überhaupt erst zum Leben. Carsten Maschmeyer, einer der bekanntesten Investoren des Landes, hat bei seinen Investmentrunden ein klares Prinzip: „Ich investiere weniger in Ideen als in Teams.“ Er glaubt an die Kraft des Commitments des Gründungsteams.

Der Nachteil? Genau diese Eigenschaften können das Unternehmen, wenn sie nicht moderiert werden, den eigenen Erfolg später aushebeln.

Emotionale Skalierungsgrenzen

Skalierungschancen offeriert der Markt. Doch diese Formel greift zu kurz. Wachstum von Start-ups ist auch immer eine Frage von systematischer Organisationsentwicklung. Nicht selten herrscht noch immer der/die Gründer*in, die jeden Kundenvertrag persönlich durchkämmt wie ein(e) Archäolog*in antike Scherben, obwohl das Team längst 50 Seelen zählt. Da thront der/die Gründer*in in jedem Meeting wie ein(e) wohlwollende(r) Patriarch bzw. Patriarchin, davon überzeugt, den einen richtigen Weg zu kennen, wie das Unternehmen zu führen ist.

Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde ächzen nicht selten unter kulturellen Wachstumsschmerzen. Wenn aus der Pizza-Bohème im Großraumbüro von einst die Betriebskantine im Erdgeschoss wird, erscheint die Anfangszeit idyllisch. Aus spontanen Eingebungen am Kickertisch werden liturgische Abstimmungsrunden. Was zuvor in einem kurzen One-and-One geklärt wurde, erstickt nun in endlosen Meetingschleifen. Diese emotionalen Skalierungsgrenzen sind härter als jede Finanzierungsrunde. Es ist der Moment, in dem Gründende erkennen müssen: Die Fähigkeiten, die ein Start-up zum Leben erwecken, sind nicht dieselben, die es zum Skalieren bringen.

„Wir haben ja eine Kultur mit aufgebaut, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzt, auf Vertrauen. Und mit der Größe kommt zwangsläufig eine andere Form von Struktur“, beschreibt Holger Tumat diese anspruchsvolle Transformation.

Die Krux: Nicht nur die Gründenden kämpfen mit dem Loslassen. Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde trauern der kuscheligen Start-up-Atmosphäre nach. So wird Organisationsentwicklung schnell zur Trauerarbeit.

Gründende vs. Unternehmer*in: ein Identitätsproblem

Die Trauer hat noch eine tiefere Dimension, die oft übersehen wird: Viele Gründende fremdeln mit dem Begriff Unternehmer*in. Gründer*in sein klingt visionär, kreativ, revolutionär. Unternehmer*in hingegen? Das riecht nach Macht, nach Hierarchie, nach alten weißen Männern in Anzügen.

Dorothea von Wichert-Nick, die Gründende auf dem Weg zum CEO begleitet, kennt das Dilemma: „Mein Unternehmen wächst, aber ich wachse nicht mit.“ Dieser Satz fällt in ihren Beratungen immer wieder. Die Gründenden spüren, dass sie selbst zum Flaschenhals werden, aber der Übergang vom operativen Macher zum reifen Leader ist der kritischste Schritt.

Das Paradox: Aus Angst, die ursprüngliche Startup-DNA zu verlieren, werden notwendige Veränderungen aufgeschoben. Doch genau diese Vermeidungshaltung führt zur Bedrohung der kulturellen Identität. Wenn der Veränderungsdruck so groß wird, dass überhastete Anpassungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein kulturelles Vakuum: irgendwo zwischen kleinem Fisch und zahnlosem Hai.

Erfolgreiche Gründer*innenpersönlichkeiten zeichnen sich genau dadurch aus, dass es ihnen gelingt, aus einer Idee, ein gesund wachsendes Unternehmen aufzubauen und ihre Rolle ebenfalls weiterzuentwickeln, bspw. mithilfe eines Führungstrainings.

Philipp Westermeyer von OMR zieht für sich selbst das Resümée: „Heute bin ich eher Unternehmer, aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, das ist auch okay.“ Diese begriffliche Klarheit ist mehr als Wortklauberei. Sie spiegelt die Bereitschaft wider, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Der schwierigste Schritt: Den Weitblick bewahren, aber sich selbst überflüssig machen, ohne die Seele des Unternehmens zu verlieren.

Das Boutiquen-Syndrom

Es gibt sie, diese Gründenden, die ihre Unternehmen wie kostbare Bonsais hegen: klein, kontrollierbar, perfekt gestutzt. Die lieber Herr/Herrin über ein exklusives Reich bleiben, als den Sprung ins unberechenbare Wachstum zu wagen. Das wäre ehrenhaft, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre.

Problematisch wird es, wenn diese Entscheidung aus Angst getroffen wird. Angst vor Kontrollverlust, vor Komplexität, vor der Verantwortung für mehr Menschen. Dann, so warnt auch Dorothea von Wichert-Nick, wird aus der feinen Boutique ein selbstgebautes Skalierungsproblem: Keine Entwicklungsperspektiven für das Team, keine Wachstumschancen, keine Exit-Optionen.

Die Mitarbeitenden spüren das. Sie merken, wenn ihre Karriere an der Risikoaversion des Gründers zerschellt. Das Ergebnis: Brain Drain. Die Besten gehen zu Unternehmen, die ihnen Wachstum ermöglichen.

Die Demut des Loslassens

Man muss nicht denken, dass man unersetzlich ist. Dieser Satz klingt simpel, ist aber für viele Gründende eine Zumutung. Das Paradox der Gründung: Man muss sich engagieren, als sei man unersetzlich. Und man muss lernen, sich für ersetzbar zu halten, um es zu skalieren.

Loslassen ist ein Akt der Demut. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere Dinge anders und manchmal sogar besser machen können. Es bedeutet, das eigene Ego zugunsten des Unternehmens zurückzustellen.

Gutes Leadership = strategisches Loslassen

Wie geht das konkret? Hier drei Ansätze aus der Praxis:

1. Delegiere deine Lieblingsprojekte zuerst: Nicht die lästigen Aufgaben abgeben, sondern bewusst die Bereiche, die einem am Herzen liegen. Das schmerzt und zeigt dem Team, dass man es ernst meint.

2. Schaffe Redundanz in der Expertise: Für jeden kritischen Bereich sollten mindestens zwei Personen verantwortlich sein. Das Ziel: Der/die Gründer*in wird zum Backup, nicht zum unersetzlichen Flaschenhals.

3. Institutionalisiere den Dissens: Etabliere Strukturen, in denen Widerspruch nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Gute Entscheidungen entstehen durch Reibung, nicht durch Harmonie.

Vom Kontrollfreak zum Möglichmachenden

Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht die, die am längsten alles kontrollieren, sondern die, die am klügsten loslassen. Sie werden zu Möglichmacher*innen und Brückenbauer*innen. Sie schaffen Räume, in denen andere großartige Arbeit leisten können.

Das ist die härteste Lektion im Gründer*innenleben: Der größte Erfolg liegt darin, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht als Person, aber als Bottleneck.

Chef*in oder Gottheit? Die Antwort ist klar: Ein(e) gute(r) Chef*in schafft andere Gottheiten. Ein(e) schlecht (r) bleibt allein auf dem Olymp. Und rätselt, warum das Unternehmen nicht gen Himmel steigt.

Das Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist der einzige Weg, wie aus einer guten Idee ein großes Unternehmen wird. Eine Schippe Demut und ein Denken in Möglichkeiten statt in Macht würde der Gründer*innenszene gut bekommen.

Die Autorin Jule Jankowski ist Deutschlands erste Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts GOOD WORK im brand eins-Netzwerk.

Tipp der Redaktion: Hier zum Nachhören: die GOOD WORK Folgen mit Dorothea von Wichert-Nick, Philipp Westermeyer, Carsten Maschmeyer und Holger Tumat.

Routine schafft Erfolg!

Wie du mit Geduld, Disziplin und Routine Exzellenz schaffst und dein Unternehmen langfristig erfolgreich aufstellst.

Erfolg klingt aufregend, oder? Große Deals, bahnbrechende Ideen, inspirierende Reden und dieser Nervenkitzel, wenn alles zusammenkommt. Doch hier folgt die unbequeme Wahrheit: Langfristiger Gründungserfolg hat weniger mit diesen Highlight-Momenten zu tun, sondern viel mehr mit der konsequenten Wiederholung scheinbar unspektakulärer Aufgaben. Klingt ernüchternd? Vielleicht. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen jenen, die langfristig wachsen, und denen, die nach einer anfänglichen Euphorie wieder von der Bildfläche verschwinden.

Langfristig schlägt Konsistenz Kreativität

Stell dir eine(n) Profisportler*in vor. Niemand wird Weltmeister*in, weil er/sie hin und wieder ein herausragendes Spiel abliefert. Es sind die unzähligen, oft unspektakulären Trainingseinheiten, die den Unterschied machen. Ähnlich ist es als Gründer*in. Ja, deine Idee war genial. Ja, dein Pitch war großartig. Aber weißt du, was wirklich zählt? Die tägliche Disziplin, immer wieder die gleichen „langweiligen“ Dinge zu tun: Prozesse zu optimieren, E-Mails zu beantworten, Buchhaltung zu pflegen, Anfragen von Kund*innen zu managen.

Keine(r) postet auf LinkedIn: „Heute zum zehnten Mal hintereinander mein CRM gepflegt.“ Genau solche Aktivitäten sind es jedoch, die dein Business am Laufen halten. Sie sind das Fundament, die unsichtbaren Muskelbewegungen unter der Oberfläche. Ohne sie bricht alles zusammen.

Die Macht der Wiederholung

Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. Viele Gründer*innen unterschätzen, wie entscheidend es ist, konsequent an den Grundlagen zu arbeiten. Die tägliche Akquise, das ständige Finetuning der internen Abläufe, die regelmäßige Analyse von Zahlen – das sind die Bausteine eines stabilen Geschäfts. Manchmal fühlt es sich an, als würde man in einem Hamsterrad laufen. Aber genau dieses Hamsterrad ist oft das Sprungbrett für nachhaltiges Wachstum.

Kennst du das Gefühl, wenn du eine Aufgabe zum hundertsten Mal machst und denkst: „Das kann doch nicht der Schlüssel zum Erfolg sein!“ Doch, genau das ist er. Routine schafft Exzellenz. Meisterschaft kommt nicht durch einmaliges Talent, sondern durch ständige Wiederholung. Dafür bedarf es einer großen Portion Disziplin, besonders dann, wenn sich die Motivation mal wieder eine Auszeit gönnt.

Die Illusion der Abkürzung

Es gibt keinen magischen Shortcut zum Erfolg. Natürlich gibt es Glückstreffer, und ja, manchmal explodieren Start-ups über Nacht. Aber für die meisten ist es ein langer, harter Weg, geprägt von Ausdauer und Wiederholung. Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht diejenigen, die auf den nächsten großen Hype aufspringen, sondern jene, die bereit sind, Tag für Tag diszipliniert an ihrem Business zu arbeiten.

Erfolg ist keine Rakete, die senkrecht nach oben schießt, sondern eher wie eine Bergwanderung: anstrengend, manchmal frustrierend, aber mit jeder Etappe kommst du dem Ziel näher. Und das Beste daran? Du entwickelst dich unterwegs mit.

Wie du langweilige Aufgaben spannend machst

Jetzt denkst du vielleicht: „Okay, ich verstehe, dass ich durchhalten muss. Aber wie halte ich durch, wenn es sich so eintönig anfühlt?“ Gute Frage! Hier sind einige Strategien:

- Setze klare Ziele: Auch die monotonste Aufgabe ergibt Sinn, wenn du sie als Teil eines großen Plans siehst. Mach dir bewusst, wofür du arbeitest.

- Gamification: Belohne dich für (kleine) Meilensteine. Fortschritt fühlt sich besser an, wenn du ihn sichtbar machst.

- Systeme statt Motivation: Verlass dich nicht darauf, dass du jeden Tag „Lust“ hast. Schaffe feste Routinen, die keine Willenskraft mehr kosten.

- Automatisiere, wo es geht: Nutze Tools, um repetitive Aufgaben effizienter zu gestalten. Digitalisierung ist nicht nur ein Buzzword, sie ist deine beste Mitarbeiterin.

- Wechsle die Perspektive: Stell dir vor, du wärst ein(e) Investor*in. Würdest du in jemanden investieren, der/die nur die spannenden Dinge erledigt?

- Finde Gleichgesinnte: Austausch mit anderen Gründer*innen kann motivieren, inspirieren und dich auf Kurs halten.

- Erkenne den langfristigen Wert: Viele Aufgaben erscheinen kurzfristig lästig, zahlen sich aber langfristig aus. Denke an einen Gärtner, der jeden Tag seine Pflanzen gießt – das Ergebnis sieht er erst später.

- Mache Pausen gezielt: Harte Arbeit bedeutet nicht, sich auszubrennen. Plane bewusst Erholungsphasen ein, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Disziplin schlägt Stimmung

Motivation ist flüchtig, Disziplin bleibt. Gerade dann, wenn es langweilig, anstrengend oder zäh wird, zeigt sich, wie ernst es dir wirklich ist. Es ist einfach, motiviert zu sein, wenn alles läuft. Die eigentliche Arbeit beginnt, wenn du keine Lust hast und es trotzdem machst.

Die Kunst der Geduld

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis gefällig? Geduld. Wir leben in einer Welt, in der alles schnell gehen muss. Wachstum, Reichweite, Erfolg – am besten gestern. Echte Unternehmer*innen wissen jedoch: Die besten Dinge brauchen Zeit. Große Unternehmen wurden nicht in einer Nacht aufgebaut. Es waren Jahre der konsequenten, manchmal eintönigen, aber essenziellen Arbeit, die letztlich den Unterschied gemacht haben. Geduld bedeutet nicht, passiv zu sein. Es bedeutet, kontinuierlich aktiv zu bleiben, auch wenn der Output auf sich warten lässt.

Die Langweiligen gewinnen

Es mag nicht sexy klingen, aber die Wahrheit ist: Große Erfolge entstehen nicht durch einzelne Geistesblitze, sondern durch tägliche, oft unscheinbare Arbeit. Das ist kein Mythos, sondern die Realität erfolgreicher Gründer*innen. Während andere sich vom nächsten Trend ablenken lassen, arbeitest du weiter. Während andere den Fokus verlieren, bleibst du dran. Das ist keine Schwäche, sondern dein (unfairer) Vorteil.

Der Preis der Konsequenz

Was dabei oft unterschätzt wird: Es kostet Kraft, Tag für Tag dieselben Aufgaben zu erledigen. Nicht, weil sie objektiv schwer wären, sondern weil unser Kopf nach Abwechslung schreit, nach Neuem, nach Reiz. Doch genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.

Erfolgreiche Gründer*innen bleiben fokussiert, sagen nicht bei jeder Gelegenheit: „Das könnten wir auch noch machen“, sondern sagen stattdessen öfter: „Nein. Das lassen wir jetzt bewusst weg.“ Denn Klarheit bedeutet nicht, alles zu tun, sondern zu wissen, was nicht zu tun ist.

Routine als Wettbewerbsvorteil

Warum ist das wichtig? Weil die meisten auf halber Strecke aufgeben. Sie verlieren den Glauben, wenn der große Durchbruch und die Likes ausbleiben oder keine(r) klatscht. Doch genau in diesem Moment beginnt der Unterschied. Wer durchhält, wenn es langweilig wird, gewinnt.

Denn während andere auf der Suche nach dem nächsten Kick sind, baust du dein Fundament – stabil, verlässlich, tragfähig. Routine ist kein Rückschritt. Sie ist dein Wettbewerbsvorteil. Erfolg liebt Wiederholung. Die Frage ist: Liebst du sie auch genug, um täglich anzutreten?

Fazit: Der Weg der Disziplinierten

Es sind nicht diejenigen mit der größten Idee, die gewinnen. Es sind jene, die sie am beharrlichsten umsetzen. Nicht die Genies dominieren den Markt, sondern die Ausdauernden, die Geduldigen, die Sturen. Diejenigen, die auch an Tag 1000 noch das tun, was an Tag eins funktioniert hat.

Wenn du dich also das nächste Mal bei einer scheinbar langweiligen Aufgabe erwischst, erinnere dich: Genau jetzt wächst dein Unternehmen; nicht im Rausch des Erfolgs, sondern in der Stille der Wiederholung. Denn wahre Größe entsteht nicht durch Glanz, sondern durch Tiefe.

Der Autor Markus Czerner ist Motivationsredner, Mindset-Experte und Sparringspartner für Führungskräfte. Er unterstützt Menschen dabei, ihr volles Potenzial auf die Bühne und ins Leben zu bringen.

Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien: Gefragt wie nie – mit Starke Jobs zur optimalen Besetzung

Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel.

Der Arbeitsmarkt steht nicht still – genau wie die Anforderungen an Unternehmen, flexibel und schnell auf Personalbedarf zu reagieren. Ob saisonale Auftragsspitzen, langfristige Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle: Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Bewerberlage ist angespannt, viele Stellen bleiben unbesetzt.

Umso gefragter sind smarte Lösungen, die den Aufwand im Recruiting minimieren und zugleich zuverlässige Besetzungen ermöglichen. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel: Arbeitskräfte aus dem Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – gewinnen an Bedeutung und bieten eine echte Alternative zur lokalen Suche.

Polen und Tschechien als Lösung: Nähe, Qualität, Verlässlichkeit

Wenn es um internationale Fach- und Hilfskräfte geht, stehen Polen und Tschechien ganz oben auf der Liste. Das hat gute Gründe: Die geografische Nähe ermöglicht schnelle Einsätze und unkomplizierte Anreisen. Hinzu kommt die hohe Qualifikation vieler Arbeitskräfte – von technischen Berufen bis hin zu gewerblichen Tätigkeiten.

In vielen Fällen sprechen die Bewerber bereits Deutsch oder Englisch, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Besonders gefragt sind Mitarbeitende aus diesen Ländern in Bereichen wie Logistik, Produktion, Pflege oder Bau – also überall dort, wo Anpacken gefragt ist.

Was viele schätzen: die Verlässlichkeit, Arbeitsmoral und Flexibilität, mit der diese Fach- und Hilfskräfte aus Osteuropa überzeugen. Kurz gesagt: Wer gute Leute sucht, findet sie oft direkt nebenan – jenseits der Grenze.

Klare Vorteile für Unternehmen: Flexibel bleiben, Aufwand sparen

Die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus Polen und Tschechien bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können schnell und gezielt auf Personalengpässe reagieren, ohne sich langfristig binden zu müssen. Besonders bei saisonalen Projekten oder schwankender Auftragslage zahlt sich diese Flexibilität aus. Auch der bürokratische Aufwand sinkt erheblich – vor allem, wenn eine erfahrene Vermittlungsagentur im Hintergrund agiert.

Die Personalsuche läuft deutlich effizienter, da Vorauswahl, Interviews und Dokumentenprüfung bereits erledigt sind. Gleichzeitig profitieren Betriebe von motivierten, qualifizierten Mitarbeitenden, die sich schnell einarbeiten und zuverlässig Leistung bringen.

Das spart Zeit, Nerven – und oft auch Kosten. Wer also flexibel bleiben will, ohne Qualität einzubüßen, fährt mit externer Unterstützung genau richtig.

Starke Jobs: Wenn Vermittlung mehr ist als nur ein Profilabgleich

Hinter einer erfolgreichen Personalbesetzung steckt mehr als ein gut klingender Lebenslauf. Starke Jobs weiß genau, worauf es ankommt – und begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird sorgfältig geprüft: Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Motivation. Nur wer wirklich passt, kommt überhaupt in die engere Wahl.

Danach übernimmt das Team die gesamte Organisation – von der Anreise über die Anmeldung bei Behörden bis hin zur ersten Einarbeitung im Unternehmen. Auch nach der Vermittlung bleibt Starke Jobs dran und steht beiden Seiten beratend zur Seite. So entsteht nicht nur eine schnelle Lösung, sondern eine langfristige Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende.

Mensch im Mittelpunkt: Was gute Zusammenarbeit ausmacht

Starke Jobs setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse – und auf echte Partnerschaft. Statt anonymer Prozesse gibt es persönliche Betreuung und offene Kommunikation. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die vermittelten Arbeitskräfte. Ziel ist nicht der schnelle Abschluss, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit, bei der sich beide Seiten wohlfühlen.

Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, transparente Abläufe und ein respektvoller Umgang miteinander. Wer mit Starke Jobs zusammenarbeitet, bekommt keine Standardlösung, sondern ein individuell abgestimmtes Konzept. So entstehen echte Erfolgsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren – und weit über eine einfache Vermittlung hinausgehen. Denn letztlich zählt nicht nur, dass eine Stelle besetzt wird, sondern dass es wirklich passt.

Praktisch denken, clever besetzen – mit Starke Jobs auf Kurs

Wer dem Fachkräftemangel gelassen begegnen will, findet in polnischen und tschechischen Arbeitskräften eine verlässliche Lösung. Mit Starke Jobs gelingt der Zugang zu qualifiziertem Personal einfach, schnell und rechtssicher – ganz ohne bürokratischen Ballast. Die Kombination aus Erfahrung, persönlicher Betreuung und klaren Werten macht den Unterschied.

So entstehen Besetzungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig überzeugen. Wer heute flexibel bleiben will, baut auf Partnerschaften, die funktionieren – und auf Menschen, die mit anpacken.

Senior Hires: Das stille Desaster der Skalierung

40 bis 60 Prozent der sogenannten Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Daher gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Eigenschaften von echten Top-Leuten für dein Start-up.

Die Series A ist durch, das erste große Kapital auf dem Konto – endlich kann das Start-up den erfahrenen Manager bzw. die erfahrene Managerin aus dem Konzern (Senior Hires) holen. Doch was als Quantensprung geplant war, endet nicht selten im Desaster. Nach sechs Monaten ist der/die Neue weg, hat aber bereits wichtige Mitarbeitende vergrault und die Kultur des jungen Unternehmens nachhaltig beschädigt. Ein Szenario, das sich erschreckend oft wiederholt.

Die eingangs erwähnte Wahrheit lautet: 40 bis 60 Prozent der Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Ein Tabuthema in der Szene, weil es nicht nur finanziell teuer ist, sondern das Unternehmenswachstum um Jahre zurückwerfen kann.

Die Wurzel des Problems

Die Praxis zeigt: Das Scheitern liegt selten an mangelnder fachlicher Kompetenz. Die wahren Gründe sind subtiler. Konzernmanager*innen bringen oft eine Arbeitsweise mit, die in etablierten Strukturen funktioniert, aber ein Start-up lähmt. Sie unterschätzen die besondere Dynamik der Wachstumsphase und die Notwendigkeit, gleichzeitig strategisch zu denken und operativ aktiv mit anzupacken.

External Senior Hire: 12 entscheidende Talente – und Red Flags

Die erfolgreiche Integration eines Senior Hires ist wie ein Puzzle: Viele Teile müssen perfekt zusammenpassen. Im Folgenden lernst du die zwölf entscheidenden Fähigkeiten kennen, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. Ebenso wichtig sind die Stolperfallen (Red Flags), bei denen du hellhörig werden solltest.

1. Start-up-Erfahrung & Unternehmergeist

Vielversprechende Kandidat*innen kennen die Aufbauphase und haben sie mindestens einmal erfolgreich durchlaufen. Sie lieben es, Ordnung ins Chaos zu bringen und können gut damit leben, dass noch lange nicht alles perfekt ist. Schnelles Tempo und knappe Ressourcen nehmen sie als positive Herausforderung an, weil sie das Unternehmer-Gen mitbringen.

Red Flag: Senior Hires, die zu lange in etablierten Umfeldern gearbeitet haben und funktionierende Prozesse gewohnt sind.

2. Team Empowerment

Die neue Führungskraft begeistert ihr Team und hilft ihm über den Frust hinweg, nicht mehr direkt an die Gründer*innen zu berichten. Sie ist nah dran, baut nicht sofort neue Hierarchieebenen auf und entwickelt High Potentials, die zur Kultur passen.

Red Flag: Senior Hires, die nur führen wollen und direkt planen, ein zweites Level einzuziehen.

3. Entscheidungskompetenz

Start-ups leben von schnellen Entscheidungen. Ein erfolgreicher Senior Hire schafft einen klaren Entscheidungsrahmen für sein Team und konzentriert sich selbst auf die wirklich wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Red Flag: Der/die Kandidat*in redet nur über Alltagsentscheidungen. Das weist auf Mikromanagement hin. Oder er/sie beschreibt nur sehr generische Entscheidungen.

4. Transparente Kommunikation

Als neue Zwischenebene kommunizieren External Hires offen in alle Richtungen, fördern Skip-Level-Meetings und sprechen auch kritische Themen mutig an. Sie schaffen Vertrauen statt Abschottung.

Red Flag: Senior Hires schotten das Team von den Gründenden ab. Frei nach dem Motto: Das musst du jetzt ja nicht mehr wissen, dafür bin ich da.

5. Kreative Lösungsfindung

Gute Manager*innen entwickeln individuelle Lösungen, statt Konzeptblaupausen zu kopieren. Dafür stellen sie zunächst viele Fragen und entwickeln ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell.

Red Flag: Euer Kandidat, eure Kandidatin bietet euch ohne tieferes Verständnis eurer Herausforderung die „perfekte Lösung“ an und zieht das Team nach, ohne zu verstehen, wie ihr tickt.

6. Strategisch & Hands-on

Ideale Kandidat*innen denken strategisch, scheuen sich aber nicht, bei Bedarf selbst anzupacken. Sie interessieren sich für die Gesamtstrategie und die Komplexitäten anderer Bereiche.

Red Flag: Senior Hires lehnen es ab, operativ tätig zu werden und interessieren sich nicht für die Probleme der anderen Bereiche.

7. Netzwerk & Branchenkenntnis

Sie bringen wertvolle Kontakte mit und nutzen ihre Branchenerfahrung gezielt zur Weiterentwicklung des Teams und des Unternehmens.

Red Flag: Wildes Namedropping – die Quantität der Beziehungen ist wichtiger als die Qualität.

8. Leadership-Team-Fit

Senior Hires, die menschlich ins Führungsteam passen, ein sehr ähnliches Wertesystem teilen und gleichzeitig neue Perspektiven einbringen. Das Engagement im Leadership-Team sehen sie als wichtigen Teil ihrer Rolle.

Red Flag: Senior Hires, die nur auf ihren Job fokussiert sind. Kritisches Feedback aus dem Leadership-Team ist die Folge.

9. Resilienz

Start-up-Alltag bedeutet ständige Veränderung und häufige Rückschläge. Top-Besetzungen haben selbst Scheitern erlebt und konstruktive Wege gefunden, damit umzugehen.

Red Flag: Menschen, die sich als Hero und Winner-Typ verkaufen – ohne persönliches Scheitern, ohne Selbstreflexion.

10. Langfristiges Commitment

Externe, die bereit sind, den gesamten Weg vom Start-up zum Scale-up mitzugehen – typischerweise zwei bis drei Jahre oder länger. Diese anstrengende Phase sehen sie als positive Herausforderung.

Red Flag: Der CV kann Aufschluss über die Arbeitsmoral geben. Vor allem bei unerklärten Lücken und einigen kurzen Stationen sollte man hellhörig werden.

11. Demütige Ambition

Große Titel und überzogene Gehaltsforderungen sind weniger wichtig als die Aufgabe selbst. Man hat Großes mit dem Start-up vor, steht aber gleichzeitig fest auf dem Boden (der Tatsachen).

Red Flag: Vorsicht bei Senior Hires, die nur auf den C-Titel schielen und absurde Gehaltsvorstellungen haben.

12. Partner*in auf Augenhöhe

Dein Traum ist ein(e) echte Sparringspartner*in, der/die dir dabei hilft, den Weg vom Gründer bzw. von der Gründerin zum/zur CEO zu gehen. Er/Sie weiß, wie schwierig es ist, loszulassen und unterstützt dich dabei mit seinen/ihren Erfahrungen und lässt dir Raum – wohl wissend, dass die besondere Energie eines Gründenden durch nichts zu kompensieren ist.

Red Flag: Jemand, der euch das Gefühl gibt, nicht genug zu können oder euch schlichtweg als Karrierebooster nutzen will.

Der Weg zum erfolgreichen Senior Hire

Die gute Nachricht: Diese Talente lassen sich im Recruiting-Prozess erkennen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Idealerweise verbringt man einen ganzen Tag mit der Person, lässt sie mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und testet die Zusammenarbeit in einem kleinen Projekt.

Unverzichtbar sind ausführliche Referenzgespräche. Mindestens fünf bis sechs frühere Wegbegleiter*innen sollten befragt werden – von ehemaligen Chefs bis hin zu Teammitgliedern. Auch die Unternehmenskultur früherer Arbeitgebenden gibt wichtige Hinweise.

Als ehemalige C-Level-Managerin, die selbst als External Hire gescheitert ist, kenne ich beide Seiten der Medaille. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Kulturwandel vom Konzern zum Start-up sein kann. Mein Learning: Der Erfolg eines Senior Hires ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung auf beiden Seiten.

Tipps für Start-ups