Aktuelle Events

Entschleunigung im Business – so geht‘s

Warum das Konzept der Entschleunigung mitentscheidend für den Erfolg eines Unternehmens ist und wie Führungskräfte diese Philosophie integrieren können, um die Leistung ihres Teams zu steigern.

Im Geschäftsleben ist der Druck, immer mehr in immer kürzerer Zeit zu leisten, ein ständiger Begleiter. Unternehmen, die versuchen, mit diesem Tempo Schritt zu halten, riskieren oft, ihre Ressourcen zu überbeanspruchen, was zu Burnout, sinkender Produktivität und schlechter Entscheidungsfindung führen kann. Hier kommt das Konzept der Entschleunigung ins Spiel – eine Strategie, die darauf abzielt, das Tempo zu drosseln und sich auf langfristigen, nachhaltigen Erfolg zu konzentrieren. In diesem Artikel beleuchten wir, warum Entschleunigung im Business entscheidend ist und wie Führungskräfte diese Philosophie integrieren können, um die Leistung ihres Unternehmens zu steigern.

Was bedeutet Entschleunigung im Business?

Entschleunigung bedeutet, das Geschäftstempo zu verlangsamen, um bewusster und strategischer zu arbeiten. Diese Praxis fördert Achtsamkeit, Qualität über Quantität und nachhaltige Arbeitsmethoden. Während die meisten Unternehmen auf Geschwindigkeit und Effizienz setzen, bietet Entschleunigung eine Gegenbewegung, die langfristige Vorteile bringt. Führungskräfte können durch die Implementierung entschleunigter Ansätze sicherstellen, dass ihre Teams nicht nur produktiv, sondern auch zufrieden und gesund bleiben.

Die Vorteile der Entschleunigung

- Verbesserte Entscheidungsfindung: Wenn Führungskräfte sich Zeit nehmen, Entscheidungen gründlich zu überdenken, anstatt überstürzt zu handeln, können sie fundiertere und strategischere Entscheidungen treffen. Entschleunigung gibt Raum für Analyse und Reflexion.

- Höhere Mitarbeitendenzufriedenheit: Ein langsameres Arbeitstempo kann den Stress reduzieren und zu einer gesünderen Work-Life-Balance beitragen. Mitarbeitende, die weniger gestresst sind, sind oft engagierter und produktiver.

- Förderung von Innovation: In einem entschleunigten Umfeld haben Mitarbeitende mehr Raum für kreative Ideen und Innovationen. Ohne den Druck ständiger Deadlines können Teams innovative Lösungen entwickeln und neue Wege beschreiten.

Wie Führungskräfte Entschleunigung umsetzen können

Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Entschleunigungsstrategie. Hier sind einige Ansätze, die Führungskräfte in Betracht ziehen sollten:

1. Fokus auf Qualität statt Quantität: Unternehmen sollten die Priorität auf die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen legen, anstatt sich ausschließlich auf schnelle Ergebnisse zu konzentrieren. Führungskräfte können Teams dazu ermutigen, sich auf die sorgfältige Ausführung von Projekten zu konzentrieren, was letztendlich zu besseren Ergebnissen führt.

2. Förderung einer offenen Kommunikation: Eine offene Kommunikationskultur ermöglicht es den Mitarbeitenden, ihre Bedenken und Ideen ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu äußern. Führungskräfte sollten regelmäßige Meetings abhalten, um Feedback zu erhalten und sicherzustellen, dass sich alle im Team wertgeschätzt fühlen.

3. Einführung von Achtsamkeitspraktiken: Führungskräfte können Achtsamkeitspraktiken wie Meditation oder Yoga in den Arbeitsalltag integrieren, um Stress abzubauen und die Konzentration zu fördern. Solche Praktiken unterstützen die mentale Gesundheit und steigern die Produktivität.

Führungskräfte-Training und Entschleunigung

Führungskräfte-Training ist ein wesentliches Element für die erfolgreiche Implementierung der Entschleunigung im Business. Solche Trainingsprogramme helfen Führungskräften, neue Managementmethoden zu erlernen, die auf langfristigen Erfolg abzielen. Dabei steht die Entwicklung von Soft Skills im Mittelpunkt, die für die Führung moderner, entschleunigter Unternehmen notwendig sind.

Inhalte eines effektiven Führungskräfte-Trainings

- Zeitmanagement: Ein Training, das Führungskräften zeigt, wie sie ihre Zeit effektiver managen können, ist entscheidend. Das umfasst Techniken zur Priorisierung von Aufgaben und zur Reduzierung von Zeitdruck.

- Empathische Führung: Führungskräfte müssen lernen, empathisch zu führen, indem sie die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden verstehen und unterstützen. Diese Fähigkeit fördert eine positive Unternehmenskultur und stärkt die Teamdynamik.

- Konfliktlösung: Effektive Konfliktlösungsstrategien sind unerlässlich, um ein harmonisches Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Führungskräfte, die wissen, wie sie Konflikte konstruktiv angehen können, tragen zur Entschleunigung und zur Verbesserung der Teamarbeit bei.

Herausforderungen und Lösungen

Während die Vorteile der Entschleunigung offensichtlich sind, stehen Unternehmen auch vor Herausforderungen, wenn sie diese Strategie umsetzen. Zu den häufigsten Hindernissen zählen der Widerstand gegen Veränderungen und die Angst vor Produktivitätsverlust. Hier sind einige Lösungen:

1. Veränderungsmanagement: Um Widerstände zu überwinden, sollten Führungskräfte ein starkes Veränderungsmanagement implementieren. Das umfasst die klare Kommunikation der Vorteile der Entschleunigung und das Einbeziehen aller Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess.

2. Langfristige Planung: Die Angst vor Produktivitätsverlust kann durch eine langfristige Planung gemildert werden. Unternehmen sollten klare Ziele setzen und die Fortschritte regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass die Entschleunigung zu positiven Ergebnissen führt.

3. Technologie zur Unterstützung nutzen: Technologie kann ein wichtiger Partner bei der Entschleunigung sein. Durch den Einsatz von Automatisierung und effizientem Projektmanagement können Routineaufgaben optimiert und Zeit für strategischere Aufgaben freigesetzt werden.

- Automatisierung von Routineaufgaben: Führungskräfte sollten die Möglichkeiten der Automatisierung nutzen, um zeitraubende Routineaufgaben zu eliminieren und den Mitarbeitern Raum für kreativere Aufgaben zu geben.

- Nutzung von Datenanalysen: Durch den Einsatz von Datenanalysen können Führungskräfte fundierte Entscheidungen treffen, die auf soliden Informationen basieren. Dies reduziert das Risiko von Fehlern und fördert strategische Entscheidungen.

Entschleunigung als Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg

Die Entschleunigung im Business ist mehr als nur ein Trend. Sie stellt eine grundlegende Veränderung der Arbeitsweise dar, die auf langfristigen Erfolg abzielt. Für Führungskräfte bedeutet dies, einen bewussten Schritt zurückzutreten, um das große Ganze zu betrachten und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die das Wohl der Mitarbeitenden und des Unternehmens fördern. Durch effektive Führungskräfte-Trainings und den strategischen Einsatz von Technologie können Unternehmen die Vorteile der Entschleunigung nutzen und sich in einer wettbewerbsintensiven Welt behaupten.

Indem Führungskräfte die Entschleunigung als Teil ihrer Geschäftsstrategie integrieren, schaffen sie ein Umfeld, das Innovation, Wohlbefinden und Erfolg fördert. Letztendlich ist Entschleunigung der Schlüssel zu einem nachhaltigeren und erfüllenderen Geschäftsleben.

Die Autorin Dorothee Haag ist Interim HR Managerin, Coachin und Trainerin. Mit langjähriger Erfahrung im Personalbereich und einer tiefen Leidenschaft für die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt sie Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Ihr Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung von Unternehmen und deren Teams. Ihr Ziel ist es, Menschen zu befähigen, ihre Ziele auf eine gesunde und harmonische Weise zu verfolgen und umzusetzen, https://www.consulting-haag.de/

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

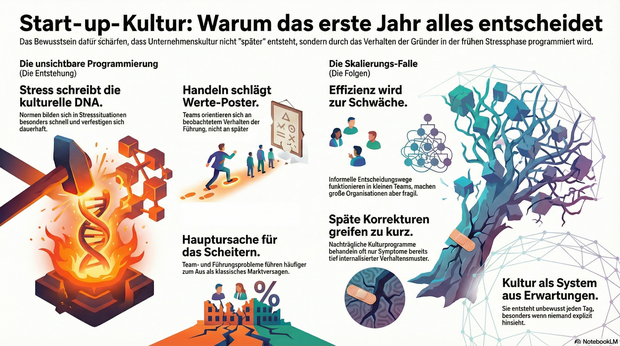

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

Business-Gold statt Blech

Der Grat zwischen Triumph und Niederlage ist schmal – im Eiskanal ebenso wie im Boardroom. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sportliche Höchstleistungen und geschäftlicher Erfolg auf denselben psychologischen Grundpfeilern ruhen. Warum Talent überschätzt wird und wie „Co-opetition“ zum Erfolg führt.

Es ist dieser eine Moment im Starthaus. Die Welt um einen herum verstummt, der Puls beruhigt sich, der Fokus verengt sich auf die Strecke. Ein einziger Fehler, ein Wimpernschlag, entscheidet darüber, ob die Arbeit von Jahren in einem historischen Triumph endet oder als Fiasko in Erinnerung bleibt. Die Snowboarderin Lindsey Jacobellis, die 2006 durch verfrühten Jubel Gold verlor, oder der Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu, der unter immensen Druck Perfektion lieferte, sind Beispiele dafür, wie unbarmherzig der Sport sein kann.

Doch diese Mechanismen beschränken sich nicht auf den Wintersport. Für Gründenden, CEOs und Führungskräfte gelten ähnliche Gesetze: Vorbereitung, Persönlichkeitsstruktur und die Abrufleistung unter Druck entscheiden über das Überleben am Markt. Hogan Assessments hat die Leistungsmechanismen der Olympischen Spiele analysiert und drei wesentliche Faktoren identifiziert, die sich direkt auf das unternehmerische Potenzial übertragen lassen.

1. Die unterschätzte Superkraft: Gewissenhaftigkeit

In der Start-up-Szene wird oft das geniale Talent oder der disruptive Geistesblitz gefeiert. Die Realität nachhaltigen Erfolgs sieht jedoch nüchterner aus. Olympiasieger*innen verlassen sich nicht allein auf Talent; sie bestechen durch unermüdliche Disziplin.

Der entscheidende psychologische Indikator ist hierbei die „Gewissenhaftigkeit“ – eine Mischung aus Zuverlässigkeit, Organisation und Selbstkontrolle. Studien zeigen, dass diese Eigenschaft branchenübergreifend einer der stärksten Vorhersagewerte für berufliche Leistung ist.

Für Gründende bedeutet das: Es geht nicht um den 80-Stunden-Sprint in einer einzigen Woche. „Es geht darum, jeden Tag vorbereitet zur Stelle zu sein“, erklärt Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bei Hogan Assessments. Gewissenhafte Fachkräfte leisten qualitativ hochwertigere Arbeit und bauen schneller Vertrauen bei Stakeholdern auf – eine Währung, die gerade in frühen Unternehmensphasen überlebenswichtig ist.

2. Fokus als Wettbewerbsvorteil

Wer eine(n) Abfahrtsläufer*in vor dem Start beobachtet, sieht absolute Abschottung. Kopfhörer auf, Blick starr – die Außenwelt existiert nicht mehr. Dieser Tunnelblick ist keine Marotte, sondern Voraussetzung.

Die Wissenschaft stützt dieses Verhalten: Mentale Visualisierung und Konzentrationstechniken können die Leistung unter Druck um bis zu 23 Prozent steigern. Athlet*innen visualisieren ihren Erfolg, lange bevor sie das Treppchen betreten, um Nervosität in Fokus zu verwandeln.

Im Business-Kontext ist diese Fähigkeit, Ablenkungen auszublenden, ebenso kritisch – sei es beim entscheidenden Investoren-Pitch oder in harten Verhandlungen. Dabei spielt Selbstkenntnis eine zentrale Rolle: Wer weiß, wie der eigene Körper und Geist auf Stress reagieren, kann in entscheidenden Momenten gegensteuern und Leistung abrufen.

3. „Co-opetition“: Konkurrieren ohne zu verbrennen

Olympia ist ein Paradoxon: Gnadenlose Konkurrenz trifft auf ehrliche Kameradschaft. Athlet*innen, die sich im Wettkampf nichts schenken, tauschen abseits der Piste Wissen aus und zollen einander Respekt.

Genau diese Dynamik unterscheidet oft toxische von gesunden Unternehmenskulturen. Daten des Harvard Business Review belegen, dass Unternehmen, die eine Kultur der Zusammenarbeit fördern, mit einer fünfmal höheren Wahrscheinlichkeit bessere Leistungen erbringen.Erfolgreiche Führungskräfte verstehen diesen Balanceakt. Sie konkurrieren hart, brechen aber nicht alle Brücken hinter sich ab. „Langfristiger Erfolg ist niemals ein Solo-Sport“, betont Dr. Sherman. Das Wissen, wann Wettbewerb angebracht ist und wann Partnerschaft weiterhilft, ist ein Kennzeichen von Top-Performer*innen.

Fazit: Resilienz schlägt Gold

Karrieren verlaufen selten linear. Ein Beispiel für die Bedeutung von Resilienz ist der britische Skispringer Eddie „The Eagle“ Edwards. 1988 wurde er Letzter, doch durch seine Fähigkeit, seine Grenzen zu erkennen und seine persönlichen Stärken zu nutzen, wurde er zur globalen Ikone und veränderte seinen Sport nachhaltig.

Die Lektion für Unternehmer*innen: Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis aus Selbstwahrnehmung, Entschlossenheit und der Fähigkeit, auch nach Niederlagen weiterzumachen. Wer versteht, wie er unter Druck funktioniert und wie er auf andere wirkt, hat schon halb gewonnen – egal ob im Schnee oder im Geschäft.

Astrogeografie: Die unterschätzte Macht der Orte

Wie die Standortfrage den Erfolg deiner Ideen mitbestimmt, erläutert Business-Astrologin Franziska Engel.

Manche Ideen scheinen wie von selbst zu wachsen, sobald sie an einem bestimmten Ort entstehen. Gespräche fließen leichter, Kooperationen ergeben sich im richtigen Moment und Entscheidungen fallen mit einer Klarheit, die sich kaum planen lässt. Und dann gibt es Orte, an denen das Gegenteil geschieht. Projekte stocken, Motivation sinkt und selbst gute Pläne fühlen sich schwer an.

Diese Unterschiede sind kein Zufall. Jeder Mensch steht in einer individuellen Beziehung zu bestimmten Orten. Diese Verbindung lässt sich astrogeografisch sichtbar machen und zeigt, wo persönliche Linien und Themen in Resonanz treten. Orte entfalten ihre Wirkung also nicht aus sich selbst heraus, sondern im Zusammenspiel mit der Person, die dort lebt oder arbeitet. Wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt, dass Standortentscheidungen nicht nur von Zahlen abhängen, sondern auch von Resonanz.

Wenn Zahlen zu wenig sagen

In der Wirtschaft gilt die Standortwahl meist als nüchterne Rechenaufgabe. Es geht um Steuern, Infrastruktur, Fachkräfte oder Marktpotenziale. Doch diese Faktoren erklären nicht, warum manche Gründer*innen an einem Ort aufblühen, während sie an einem anderen stagnieren.

Als Business-Astrologin mit Fokus auf internationale Wirtschaft, beschäftige ich mich seit Jahren mit dieser Fragestellung. In meiner Arbeit verbinde ich wirtschaftliches Denken mit astrogeografischen Analysen, die zeigen, welche Orte mit den individuellen Anlagen und Potenzialen einer Person in Resonanz stehen. Dabei geht es nicht um allgemeine Zuschreibungen zu Ländern, Städten oder Regionen, sondern um den persönlichen Bezug zwischen Mensch und Ort.

Jeder Mensch hat ein eigenes energetisches Muster, das durch astrogeografische Linien sichtbar gemacht werden kann. Diese Linien zeigen, wo bestimmte Themen wie etwa Kreativität, Kommunikation, Wachstum oder Stabilität besonders aktiv werden.

Wer diese individuellen Zusammenhänge kennt, kann Standortentscheidungen bewusster treffen. Ein Ort kann dann gezielt gewählt werden, um eine bestimmte Entwicklungsphase zu unterstützen oder neue Impulse in ein bestehendes Projekt zu bringen.

Ein Ort, an dem Ideen nur so sprühen. Ein anderer, an dem sich plötzlich Klarheit einstellt. Oder ein dritter, an dem trotz aller Mühe nichts richtig funktioniert. Diese Erfahrungen kennt fast jede(r), der/die gründet oder neue Wege geht. Es geht hierbei nicht darum, einem Ort bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Entscheidend ist, wie dieser Ort mit dem eigenen astrologischen Muster in Verbindung steht. Erst daraus entsteht Resonanz oder Spannung.

Diese Resonanz kann sowohl auf die Standortwahl als auch auf die Gestaltung von Arbeitsräumen angewendet werden. Schon kleine Veränderungen können spürbar machen, ob sich jemand in seiner Energie bewegt oder dagegen arbeitet. Die Position eines Schreibtischs, die Blickrichtung, Licht oder Farben, all das beeinflusst, wie sich persönliche Linien am Ort entfalten können. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Atmosphäre verändert, sobald ein Raum in seiner Balance ist.

Wenn Ort und Mensch zusammenarbeiten

Erfolg entsteht dort, wo Menschen und Orte miteinander harmonieren. Wenn der Standort das stärkt, was jemand in die Welt bringen möchte, entsteht eine natürliche Leichtigkeit. Ideen fließen, Kommunikation wird klarer und Entscheidungen fallen mühelos. Diese Sichtweise gewinnt gerade jetzt an Bedeutung.

Immer mehr Gründer*innen arbeiten ortsunabhängig und leben in Bewegung. Sie wechseln Länder, Zeitzonen und Kulturen. Für sie ist die Frage nach dem richtigen Ort oft keine Entscheidung auf Dauer, sondern eine, die sich ständig neu stellt.

Es ist aber nicht nur wichtig, passende Standorte zu finden, sondern auch die Orte, an denen man sich bereits befindet, bewusst zu verstehen. Denn jeder Ort, an dem man sich aufhält, trägt eine bestimmte Resonanz im persönlichen System. Wer erkennt, welche Energie dort gerade wirkt, kann sie gezielt nutzen, ob zur Fokussierung, zur Inspiration oder für einen Neuanfang.

Gerade für digitale Nomad*innen, Freelancer*innen oder Unternehmer*innen, die regelmäßig unterwegs sind, kann dieses Wissen zum Schlüssel werden. Es geht nicht darum, ständig auf der Suche nach dem perfekten Ort zu sein, sondern die Qualität des jeweiligen Ortes zu erkennen und bewusst mit ihr zu arbeiten. Wenn Menschen verstehen, wie der Ort, an dem sie sich gerade befinden, mit ihnen in Resonanz steht, können sie viel freier und klarer handeln. Dann wird Bewegung selbst zu einem stabilen System.

Standortwahl als Zukunftskompetenz

In klassischen Gründungsprozessen wird der Standort oft zu Beginn festgelegt und danach kaum hinterfragt. Man sollte ihn jedoch als lebendiges Element sehen, das sich mitentwickelt. So wie sich Menschen verändern, wandeln sich auch ihre Resonanzen. Ein Ort, der früher förderlich war, kann später blockierend wirken, und umgekehrt. Viele erkennen erst im Rückblick, dass der Standort Teil ihrer Entwicklung war. Er erzählt, wo etwas begonnen hat und wo sich neue Wege auftun.

Diese Erkenntnis macht die Standortwahl zu einer echten Zukunftskompetenz. Wer versteht, wie Mensch und Ort zusammenwirken, kann bewusster steuern, wann ein Wechsel sinnvoll ist und wann Stabilität gebraucht wird. So wird die Standortplanung zu einem Werkzeug für innere und äußere Klarheit.

Der Ort als stiller Mitspieler

Orte sind keine Zufälle, sondern Wegbegleiter. Sie spiegeln, wo man steht, und zeigen, was sich entfalten möchte. Manche öffnen Türen, andere laden dazu ein, innezuhalten. Wenn wir die Sprache unserer Orte verstehen, treffen wir Entscheidungen mit mehr Bewusstsein. Dann wird der Standort zu einem stillen Mitspieler, der leise, aber kraftvoll dabei hilft, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. So entsteht Erfolg nicht nur durch Strategie, sondern auch durch die Verbindung zwischen Mensch, Ort und dem, was entstehen will.

Die Autorin Franziska Engel ist Diplom-Wirtschafts-Sinologin und geprüfte (Business-)Astrologin des Deutschen Astrologen Verbandes e.V., www.unternehmen-astrologie.de

Business in Bewegung – welche ergonomische Routinen im Gründeralltag unterschätzt werden

Wie ergonomische Routinen helfen können, gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Gründung bedeutet oft: viele Stunden am Schreibtisch, wenig Schlaf, permanentes Multitasking. Der Terminkalender ist voll, der Kopf ebenso. In dieser intensiven Phase steht der Körper selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – es geht um Zahlen, Ideen, Netzwerke. Doch wer langfristig gesund und leistungsfähig bleiben möchte, sollte körperliche Bedürfnisse nicht als Nebensache betrachten. Gerade ergonomische Routinen können helfen, die Belastungen im Gründeralltag besser aufzufangen. Viele dieser Maßnahmen sind weder teuer noch kompliziert.

Statische Haltung als schleichende Belastung

Der klassische Start-up-Arbeitsplatz ist flexibel, improvisiert, oft mobil. Was zunächst als Freiheit erscheint, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als ergonomische Herausforderung. Laptops auf zu niedrigen Tischen, Küchenstühle als Büroersatz oder langes Arbeiten auf der Couch – all das führt zu ungünstigen Haltungen, die sich erst nach und nach bemerkbar machen. Der Rücken wird rund, der Nacken überstreckt, die Schultern verkrampfen. Auch die Hände und Handgelenke sind bei ungünstiger Positionierung schnell überlastet. Diese Beschwerden entstehen nicht durch einmalige Fehlhaltung, sondern durch tägliche Wiederholung.

Wer regelmäßig die Position wechselt, kurz aufsteht oder die Arme ausschüttelt, kann bereits viel bewirken. Ein Gespräch im Stehen, ein paar Schritte durchs Zimmer oder das bewusste Aufrichten vor dem nächsten Zoom-Call helfen, die Muskulatur zu entlasten. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich zudem mit höhenverstellbaren Tischen oder ergonomischen Stühlen auseinandersetzen – auch in der Gründungsphase. Denn Rückenschmerzen entstehen oft schleichend, behindern aber irgendwann den gesamten Tagesablauf.

Augen in Daueranspannung

Was für den Rücken gilt, trifft auch auf die Augen zu. Bildschirme, Displays, künstliches Licht und seltene Pausen: Die visuelle Belastung ist enorm. Wer stundenlang in gleichbleibender Entfernung auf Monitor und Tastatur starrt, riskiert trockene Augen, Kopfschmerzen und zunehmende Sehschwierigkeiten. Gerade in stressigen Phasen wird kaum bemerkt, dass die Augen müde sind – sie funktionieren einfach irgendwie weiter.

Hilfreich ist, regelmäßig den Fokus zu verändern. Ein einfacher Tipp ist die sogenannte 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein Objekt in etwa sechs Metern Entfernung schauen. So kann sich der Sehapparat kurz entspannen. Auch häufiges Blinzeln hilft, den natürlichen Tränenfilm aufrechtzuerhalten. Viele Menschen merken erst bei gezielter Achtsamkeit, wie sehr sie beim Arbeiten den Blick „einfrieren“.

Technische Unterstützung kann hier ebenfalls sinnvoll sein. Spezielle Brillen mit Blaulichtfilter oder entspiegelte Gläser bieten Schutz vor digitaler Überlastung. Der Optiker eyes + more bietet unter anderem Sehhilfen, die gezielt auf Bildschirmarbeit abgestimmt sind – mit angenehmen Nasenpads, leichten Rahmen und filternden Gläsern. Solche Tools erleichtern den Alltag und können Beschwerden reduzieren, bevor sie entstehen. Wer ohnehin eine Brille trägt, sollte regelmäßig prüfen, ob die Sehstärke noch passt – gerade bei langer Bildschirmnutzung verändern sich die Bedürfnisse oft schneller als erwartet.

Pausen, die nicht als solche zählen

Viele Gründerinnen und Gründer nehmen Pausen zwar physisch wahr, aber mental bleiben sie im Arbeitsmodus. Zwischen zwei Tasks wird kurz durchgescrollt, zwischendurch Nachrichten beantwortet. Wirkliche Erholung entsteht dabei kaum. Das Gehirn bleibt im Aktivitätsmodus, der Körper kommt nicht zur Ruhe. Dabei sind bewusste Unterbrechungen essenziell, um Stress zu verarbeiten und neue Energie zu tanken.

Pausen müssen nicht lang sein – sie müssen klar markiert sein. Wer sich für fünf Minuten auf den Balkon stellt, ein paar tiefe Atemzüge nimmt oder bewusst etwas anderes betrachtet, hilft Körper und Geist, umzuschalten. Auch kleine Bewegungsroutinen – zum Beispiel zwei Minuten leichtes Dehnen – können den Kreislauf aktivieren und die Konzentration danach verbessern.

Wichtig ist, dass Pausen nicht als Schwäche verstanden werden. Sie sind Bestandteil nachhaltiger Arbeitsorganisation. Viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer berichten im Nachhinein, wie sehr strukturierte Erholung ihre Leistungsfähigkeit verbessert hat. Auch kleine Anker im Alltag – feste Essenszeiten, ein Spaziergang nach dem Mittag, ein kurzer Austausch außerhalb der Business-Themen – können dazu beitragen.

Ergonomisches Arbeiten braucht keine perfekten Bedingungen

Im Gründungskontext fehlt oft das Budget für ein professionelles Setup. Doch ergonomische Routinen entstehen nicht durch Ausstattung, sondern durch Haltung – im doppelten Sinne. Wer achtsam auf die eigenen Körpersignale hört, lernt frühzeitig, gegenzusteuern. Schon das Nachjustieren der Sitzhöhe, das Aufstellen des Laptops auf Augenhöhe mit ein paar Büchern oder der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen machen einen Unterschied.

Auch mentale Ergonomie spielt eine Rolle. Wer sich permanent unter Druck setzt, jede Minute „produktiv“ zu nutzen, ignoriert natürliche Rhythmen. Dabei sind Erschöpfung, Konzentrationsabfall und innere Unruhe häufig Zeichen, dass eine Pause nötig wäre.

Früh beginnen, langfristig profitieren

Gerade am Anfang einer beruflichen Selbständigkeit werden viele Weichen gestellt. Wer in dieser Phase ergonomisches Verhalten trainiert, profitiert später davon – körperlich und mental. Denn mit zunehmender Verantwortung wachsen auch die Belastungen. Routinen, die heute beiläufig erscheinen, können später die Grundlage sein, um gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Das Security-Tech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) unterstützt künftig Start-ups und Forschungsteams aus dem Ökosystem der Technischen Universität München (TUM) und UnternehmerTUM.

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im DeepTech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

Europäische Tech-Souveränität stärken

G+D CEO Ralf Wintergerst sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und UnternehmerTUM ist für uns ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft, das wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerische Kreativität und industrielle Erfahrung vereint. Die TUM steht für Technologieführerschaft und eine lebendige Gründerkultur, aus der immer wieder wegweisende Ideen und erfolgreiche Gründerteams hervorgehen. Transformation und technologischer Fortschritt sind auch tief in G+D verankert. Genau deshalb sehen wir in der Kooperation die Chance, einen Innovationsraum zu schaffen, der die Zukunft mitprägt und gleichzeitig die europäische Tech-Souveränität stärkt.“

Der UnternehmerTUM CEO und TUM-Vizepräsident Prof. Helmut Schönenberger betont die bereits langjährige Kooperation mit G+D: „In Zukunft werden sich alle digitalen Sicherheitssysteme den neuen, gigantischen Möglichkeiten der Quantencomputer stellen müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch einmalige Chance für europäische Unternehmen. Wir freuen uns sehr, hier mit unserem langjährigen Partner G+D enger zusammenzuarbeiten.“

G+D Chief Digital Officer Gabriel von Mitschke-Collande betont: „Unsere DNA ist auf Innovation ausgerichtet – deshalb sind Aktivitäten in der Gründerkultur für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen es uns, technologische Trends früh zu erkennen und aktiv mitzugestalten, insbesondere in den Bereichen Cyber Security, Künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Kryptografie. Die Transformation von G+D ist ein technologischer Wettlauf, und jeder Impuls, der unsere Perspektiven erweitert und herausfordert, treibt uns voran. Die TUM ist dafür ein idealer Partner, und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch.“

TUM Venture Labs CEO Philipp Gerbert ergänzt: „Mit der exponentiellen Verbreitung von agentischer künstlicher Intelligenz gewinnt das Thema Cybersicherheit eine bisher ungeahnte Bedeutung. Wir sind dankbar und enthusiastisch mit G+D ein lokales Münchner Unternehmen, welches auf Weltniveau agiert, als Partner zu gewinnen. Dies gibt unserem Deeptech Innovationshub entscheidende Impulse und einen Kompetenzgewinn, um die künftige europäische Tech-Souveränität auf diesem Gebiet entscheidend zu stärken.“

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Ratschläge können auch Schläge sein

Wir haben Gründer*innen nach dem schlechtesten (und besten) Ratschlag gefragt, an den sie sich gehalten haben – und wie sie mit den Folgen umgegangen sind.

Man starrt in die Luft, die schwer wie Blei ist, und denkt sich: „Ja, guter Rat ist teuer. Doch wie viel kostet schlechter Rat?“ Nun weiß man es: Man blickt auf die Folgen seines Handelns, das zwar freiwillig, aber dennoch getrieben von den Ideen anderer war.

Die Erkenntnis, einen Fehler begangen zu haben, bricht über einen herein wie eine Monsterwelle im Meer oder wie ein Haufen hungernder Investor*innen, wenn es sich um ein hochskalierbares Produkt dreht, das kein(e) andere(r) besitzt. Zumindest bleibt nach dem schlechten Ratschlag, dem man tatsächlich gefolgt ist, etwas übrig: Man hat etwas gelernt.

Firma nach den Wünschen einer Person umbauen

Nicht so ganz dramatisch, aber ähnlich ist es Armand Colard gegangen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei ESG Plus – einem Unternehmen, das sich auf die Überprüfung der Nachhaltigkeit von Anlageprodukten spezialisiert hat.

„Der schlechteste Vorschlag, den ich jemals befolgt habe, war, die Struktur meines Unternehmens so zu verändern, dass sie zur Wunsch-Job-Description einer leitenden Person im Unternehmen passte und nicht zu dem, was das Unternehmen in diesem Moment tatsächlich gebraucht hätte. Mein Learning daraus war, niemals mehr Jobs um eine Person herum zu ‚bauen‘, egal wie talentiert diese auch sein mag.“

Die Folgen seiner Entscheidung waren aus Sicht des gesamten Unternehmens eine ineffizientere Struktur sowie der Verlust der Agilität und eine veränderte (negative) Teamdynamik. „Und höhere Fluktuation, als ich die Sache wieder in Ordnung gebracht habe“, erinnert sich Colard. „Reparieren konnte ich es nur, indem ich die Person gehen ließ, da unsere Vorstellungen zu weit auseinanderlagen.“

Eine hilfreiche Anmerkung dagegen, die der Founder befolgt hat: Mehr auf den Markt zu hören, statt die eigenen Wunschprodukte auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. „Dadurch konnten wir in den letzten Jahren eine skalierbarere Lösung finden, die weniger ressourcenintensiv ist und sich breiter ausrollen lässt“, sagt Colard. „Als direkte Folge daraus sind wir (kosten-)effizienter geworden und können jetzt mehr Kund*innen mit derselben Anzahl an Mitarbeiter*innen bedienen.“

Zu viel Druck am Arbeitsplatz?

Este-Hilfe-Maßnahmen für Teams mit Burn-out-Symptomen und wie du übermäßigen Stress am Arbeitsplatz in Zukunft besser verhindern kannst.

Eine vom McKinsey Health Institute durchgeführte Studie ergab, dass fast 22 Prozent der europäischen Arbeitnehmenden über Burn-out-Symptome klagen, wobei jüngere Menschen und Frauen am stärksten betroffen sind. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Symptome frühzeitig erkannt und Veränderungen auf Unternehmensebene umgesetzt werden können, um diese zu verhindern.

Mit steigendem finanziellen Druck erreicht der Stress am Arbeitsplatz ein kritisches Niveau, was viele Mitarbeitende in Richtung Burn-out treibt. Ein Burn-out ist zwar auf chronischen, unkontrollierten Stress zurückzuführen, aber er ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine systemische Herausforderung auf Unternehmensebene. In Krisenzeiten verstärken Arbeitsplatzunsicherheit und überarbeitete Teams die emotionale Belastung weiter.

Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung fällt die Aufgabe zu, ausgelaugte Mitarbeitende wieder einzubinden, während sie zugleich ihre eigene Ermüdung bewältigen müssen. Der Umgang mit Burn-out in Momenten wie diesen erfordert mehr als Resilienz – Sensibilisierung, Strategien und strukturelle Veränderungen sind erforderlich.

Auf individueller Ebene müssen die Mitarbeitenden auf Anzeichen von Stress und mentaler Erschöpfung achten – diese werden aufgrund von Arbeitsplatzunsicherheit und Leistungsdruck jedoch oft übersehen. An diesem Punkt ist Führungsstärke entscheidend. Führungskräfte müssen erkennen lernen, wann Teammitglieder auf einen Burn-out zusteuern, und ein offenes, unterstützendes Umfeld fördern.

Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen dabei helfen, mit Burn-out bei Mitarbeitenden umzugehen und einen gesünderen Arbeitsplatz zu fördern.

„Burn-out ist mehr als nur ein persönliches Problem – er ist ein Warnsignal für das Unternehmen. Wenn Führungskräfte die Persönlichkeitsmerkmale verstehen, die das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen, können sie frühzeitig eingreifen, Stress verringern und gesündere, widerstandsfähigere Teams aufbauen“, sagt Allison Howell, Vice President of Market Innovation bei Hogan Assessments.

Hogan Assessments, Anbieter von Persönlichkeitsbeurteilungen am Arbeitsplatz, hat erarbeitet, wie Führungskräfte durch das Verständnis von persönlichkeitsbedingten Verhaltensweisen Teams unterstützen können, die überfordert sind. Mit den richtigen Erkenntnissen können Führungskräfte gesündere, resilientere Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.

Kommuniziere bewusst, höre einfühlsam zu

Fördere eine Kultur des offenen Dialogs, in der Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem du dich regelmäßig nach der Stimmung erkundigst und bewusst interagierst. Passe deinen Kommunikationsstil an die verschiedenen Persönlichkeiten an. Einige kommen möglicherweise besser im Einzelgespräch zurecht, während andere sich in Gruppen wohler fühlen. Diese Art von inklusiver Kommunikation reduziert Burn-out in hybriden Teams gemäß dem Europäischen Parlament um bis zu 25 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig Empathie und Offenheit am post-pandemischen Arbeitsplatz sind.

So viel kann ein Danke bewirken

Steigere die Arbeitsmoral, indem du regelmäßig Bemühungen anerkennst und Erfolge feierst – sowohl große als auch kleine. Ebenso wichtig wie die Anerkennung selbst ist die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird: Während einige Mitarbeitende gern vor anderen gelobt werden, schätzen manche ein privateres, persönlicheres Dankeschön mehr. Anerkennung, an individuelle Präferenzen angepasst, bewirkt mehr als nur eine Steigerung der Moral – eine Studie von Gallup zeigt, dass Mitarbeitende, die sich stets wertgeschätzt fühlen, mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen bleiben.

Wohlbefinden trifft auf Leistung

Unterstütze das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, indem du Zugang zu Ressourcen für die mentale Gesundheit wie Counseling oder Stressmanagement-Workshops anbietest. Zugleich solltest du in Möglichkeiten zur Kompetenzbildung investieren, die Teams in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, um Überlastung zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine solche Doppelinvestition zahlt sich aus: Der OECD zufolge berichten Unternehmen, die dem Wohlbefinden neben der Weiterentwicklung Priorität einräumen, von Produktivitätssteigerungen von 10 bis 12 Prozent, was beweist, dass die Wertschätzung der Mitarbeitenden und deren Leistung Hand in Hand gehen.

Unterstütze die Work-Life-Balance

Betone die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen persönlichem und beruflichem Wohlbefinden und schaffe eine Unternehmenskultur, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden auch abseits vom Arbeitsplatz wertschätzt. Führungskräfte können den Weg dafür ebnen, indem sie die ihnen zustehende Freizeit nutzen und ihre Mitarbeitenden dazu anregen, dies ebenfalls zu tun. Eine Studie von Eurofound zeigt, dass bei Mitarbeitenden, die sich Auszeiten nehmen und ihre Arbeitszeit selbständig einteilen können, das Stressniveau um 30 Prozent abnimmt – ein eindeutiger Grund, im Sommer und darüber hinaus mit gutem Beispiel voranzugehen.

Fazit

Angesichts weiter steigender Burn-out-Raten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und überlasteter Belegschaften ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, ein Umfeld mit offener Kommunikation und individualisierter Unterstützung zu schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen.

Die Priorisierung der psychischen Gesundheit und die richtige Herangehensweise zur Bekämpfung von Burn-out kommen nicht nur Einzelpersonen zugute, sondern steigern auch die Gesamtleistung des Unternehmens und ebnen den Weg für einen gesünderen und wertgeschätzteren Arbeitsplatz.

Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien: Gefragt wie nie – mit Starke Jobs zur optimalen Besetzung

Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel.

Der Arbeitsmarkt steht nicht still – genau wie die Anforderungen an Unternehmen, flexibel und schnell auf Personalbedarf zu reagieren. Ob saisonale Auftragsspitzen, langfristige Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle: Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Bewerberlage ist angespannt, viele Stellen bleiben unbesetzt.

Umso gefragter sind smarte Lösungen, die den Aufwand im Recruiting minimieren und zugleich zuverlässige Besetzungen ermöglichen. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel: Arbeitskräfte aus dem Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – gewinnen an Bedeutung und bieten eine echte Alternative zur lokalen Suche.

Polen und Tschechien als Lösung: Nähe, Qualität, Verlässlichkeit

Wenn es um internationale Fach- und Hilfskräfte geht, stehen Polen und Tschechien ganz oben auf der Liste. Das hat gute Gründe: Die geografische Nähe ermöglicht schnelle Einsätze und unkomplizierte Anreisen. Hinzu kommt die hohe Qualifikation vieler Arbeitskräfte – von technischen Berufen bis hin zu gewerblichen Tätigkeiten.

In vielen Fällen sprechen die Bewerber bereits Deutsch oder Englisch, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Besonders gefragt sind Mitarbeitende aus diesen Ländern in Bereichen wie Logistik, Produktion, Pflege oder Bau – also überall dort, wo Anpacken gefragt ist.

Was viele schätzen: die Verlässlichkeit, Arbeitsmoral und Flexibilität, mit der diese Fach- und Hilfskräfte aus Osteuropa überzeugen. Kurz gesagt: Wer gute Leute sucht, findet sie oft direkt nebenan – jenseits der Grenze.

Klare Vorteile für Unternehmen: Flexibel bleiben, Aufwand sparen

Die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus Polen und Tschechien bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können schnell und gezielt auf Personalengpässe reagieren, ohne sich langfristig binden zu müssen. Besonders bei saisonalen Projekten oder schwankender Auftragslage zahlt sich diese Flexibilität aus. Auch der bürokratische Aufwand sinkt erheblich – vor allem, wenn eine erfahrene Vermittlungsagentur im Hintergrund agiert.

Die Personalsuche läuft deutlich effizienter, da Vorauswahl, Interviews und Dokumentenprüfung bereits erledigt sind. Gleichzeitig profitieren Betriebe von motivierten, qualifizierten Mitarbeitenden, die sich schnell einarbeiten und zuverlässig Leistung bringen.

Das spart Zeit, Nerven – und oft auch Kosten. Wer also flexibel bleiben will, ohne Qualität einzubüßen, fährt mit externer Unterstützung genau richtig.

Starke Jobs: Wenn Vermittlung mehr ist als nur ein Profilabgleich

Hinter einer erfolgreichen Personalbesetzung steckt mehr als ein gut klingender Lebenslauf. Starke Jobs weiß genau, worauf es ankommt – und begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird sorgfältig geprüft: Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Motivation. Nur wer wirklich passt, kommt überhaupt in die engere Wahl.

Danach übernimmt das Team die gesamte Organisation – von der Anreise über die Anmeldung bei Behörden bis hin zur ersten Einarbeitung im Unternehmen. Auch nach der Vermittlung bleibt Starke Jobs dran und steht beiden Seiten beratend zur Seite. So entsteht nicht nur eine schnelle Lösung, sondern eine langfristige Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende.

Mensch im Mittelpunkt: Was gute Zusammenarbeit ausmacht

Starke Jobs setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse – und auf echte Partnerschaft. Statt anonymer Prozesse gibt es persönliche Betreuung und offene Kommunikation. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die vermittelten Arbeitskräfte. Ziel ist nicht der schnelle Abschluss, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit, bei der sich beide Seiten wohlfühlen.

Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, transparente Abläufe und ein respektvoller Umgang miteinander. Wer mit Starke Jobs zusammenarbeitet, bekommt keine Standardlösung, sondern ein individuell abgestimmtes Konzept. So entstehen echte Erfolgsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren – und weit über eine einfache Vermittlung hinausgehen. Denn letztlich zählt nicht nur, dass eine Stelle besetzt wird, sondern dass es wirklich passt.

Praktisch denken, clever besetzen – mit Starke Jobs auf Kurs

Wer dem Fachkräftemangel gelassen begegnen will, findet in polnischen und tschechischen Arbeitskräften eine verlässliche Lösung. Mit Starke Jobs gelingt der Zugang zu qualifiziertem Personal einfach, schnell und rechtssicher – ganz ohne bürokratischen Ballast. Die Kombination aus Erfahrung, persönlicher Betreuung und klaren Werten macht den Unterschied.

So entstehen Besetzungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig überzeugen. Wer heute flexibel bleiben will, baut auf Partnerschaften, die funktionieren – und auf Menschen, die mit anpacken.

Senior Hires: Das stille Desaster der Skalierung

40 bis 60 Prozent der sogenannten Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Daher gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Eigenschaften von echten Top-Leuten für dein Start-up.

Die Series A ist durch, das erste große Kapital auf dem Konto – endlich kann das Start-up den erfahrenen Manager bzw. die erfahrene Managerin aus dem Konzern (Senior Hires) holen. Doch was als Quantensprung geplant war, endet nicht selten im Desaster. Nach sechs Monaten ist der/die Neue weg, hat aber bereits wichtige Mitarbeitende vergrault und die Kultur des jungen Unternehmens nachhaltig beschädigt. Ein Szenario, das sich erschreckend oft wiederholt.

Die eingangs erwähnte Wahrheit lautet: 40 bis 60 Prozent der Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Ein Tabuthema in der Szene, weil es nicht nur finanziell teuer ist, sondern das Unternehmenswachstum um Jahre zurückwerfen kann.

Die Wurzel des Problems

Die Praxis zeigt: Das Scheitern liegt selten an mangelnder fachlicher Kompetenz. Die wahren Gründe sind subtiler. Konzernmanager*innen bringen oft eine Arbeitsweise mit, die in etablierten Strukturen funktioniert, aber ein Start-up lähmt. Sie unterschätzen die besondere Dynamik der Wachstumsphase und die Notwendigkeit, gleichzeitig strategisch zu denken und operativ aktiv mit anzupacken.

External Senior Hire: 12 entscheidende Talente – und Red Flags

Die erfolgreiche Integration eines Senior Hires ist wie ein Puzzle: Viele Teile müssen perfekt zusammenpassen. Im Folgenden lernst du die zwölf entscheidenden Fähigkeiten kennen, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. Ebenso wichtig sind die Stolperfallen (Red Flags), bei denen du hellhörig werden solltest.

1. Start-up-Erfahrung & Unternehmergeist

Vielversprechende Kandidat*innen kennen die Aufbauphase und haben sie mindestens einmal erfolgreich durchlaufen. Sie lieben es, Ordnung ins Chaos zu bringen und können gut damit leben, dass noch lange nicht alles perfekt ist. Schnelles Tempo und knappe Ressourcen nehmen sie als positive Herausforderung an, weil sie das Unternehmer-Gen mitbringen.

Red Flag: Senior Hires, die zu lange in etablierten Umfeldern gearbeitet haben und funktionierende Prozesse gewohnt sind.

2. Team Empowerment

Die neue Führungskraft begeistert ihr Team und hilft ihm über den Frust hinweg, nicht mehr direkt an die Gründer*innen zu berichten. Sie ist nah dran, baut nicht sofort neue Hierarchieebenen auf und entwickelt High Potentials, die zur Kultur passen.

Red Flag: Senior Hires, die nur führen wollen und direkt planen, ein zweites Level einzuziehen.

3. Entscheidungskompetenz

Start-ups leben von schnellen Entscheidungen. Ein erfolgreicher Senior Hire schafft einen klaren Entscheidungsrahmen für sein Team und konzentriert sich selbst auf die wirklich wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Red Flag: Der/die Kandidat*in redet nur über Alltagsentscheidungen. Das weist auf Mikromanagement hin. Oder er/sie beschreibt nur sehr generische Entscheidungen.

4. Transparente Kommunikation

Als neue Zwischenebene kommunizieren External Hires offen in alle Richtungen, fördern Skip-Level-Meetings und sprechen auch kritische Themen mutig an. Sie schaffen Vertrauen statt Abschottung.

Red Flag: Senior Hires schotten das Team von den Gründenden ab. Frei nach dem Motto: Das musst du jetzt ja nicht mehr wissen, dafür bin ich da.

5. Kreative Lösungsfindung

Gute Manager*innen entwickeln individuelle Lösungen, statt Konzeptblaupausen zu kopieren. Dafür stellen sie zunächst viele Fragen und entwickeln ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell.

Red Flag: Euer Kandidat, eure Kandidatin bietet euch ohne tieferes Verständnis eurer Herausforderung die „perfekte Lösung“ an und zieht das Team nach, ohne zu verstehen, wie ihr tickt.

6. Strategisch & Hands-on

Ideale Kandidat*innen denken strategisch, scheuen sich aber nicht, bei Bedarf selbst anzupacken. Sie interessieren sich für die Gesamtstrategie und die Komplexitäten anderer Bereiche.

Red Flag: Senior Hires lehnen es ab, operativ tätig zu werden und interessieren sich nicht für die Probleme der anderen Bereiche.

7. Netzwerk & Branchenkenntnis

Sie bringen wertvolle Kontakte mit und nutzen ihre Branchenerfahrung gezielt zur Weiterentwicklung des Teams und des Unternehmens.

Red Flag: Wildes Namedropping – die Quantität der Beziehungen ist wichtiger als die Qualität.

8. Leadership-Team-Fit

Senior Hires, die menschlich ins Führungsteam passen, ein sehr ähnliches Wertesystem teilen und gleichzeitig neue Perspektiven einbringen. Das Engagement im Leadership-Team sehen sie als wichtigen Teil ihrer Rolle.

Red Flag: Senior Hires, die nur auf ihren Job fokussiert sind. Kritisches Feedback aus dem Leadership-Team ist die Folge.

9. Resilienz

Start-up-Alltag bedeutet ständige Veränderung und häufige Rückschläge. Top-Besetzungen haben selbst Scheitern erlebt und konstruktive Wege gefunden, damit umzugehen.

Red Flag: Menschen, die sich als Hero und Winner-Typ verkaufen – ohne persönliches Scheitern, ohne Selbstreflexion.

10. Langfristiges Commitment

Externe, die bereit sind, den gesamten Weg vom Start-up zum Scale-up mitzugehen – typischerweise zwei bis drei Jahre oder länger. Diese anstrengende Phase sehen sie als positive Herausforderung.

Red Flag: Der CV kann Aufschluss über die Arbeitsmoral geben. Vor allem bei unerklärten Lücken und einigen kurzen Stationen sollte man hellhörig werden.

11. Demütige Ambition

Große Titel und überzogene Gehaltsforderungen sind weniger wichtig als die Aufgabe selbst. Man hat Großes mit dem Start-up vor, steht aber gleichzeitig fest auf dem Boden (der Tatsachen).

Red Flag: Vorsicht bei Senior Hires, die nur auf den C-Titel schielen und absurde Gehaltsvorstellungen haben.

12. Partner*in auf Augenhöhe

Dein Traum ist ein(e) echte Sparringspartner*in, der/die dir dabei hilft, den Weg vom Gründer bzw. von der Gründerin zum/zur CEO zu gehen. Er/Sie weiß, wie schwierig es ist, loszulassen und unterstützt dich dabei mit seinen/ihren Erfahrungen und lässt dir Raum – wohl wissend, dass die besondere Energie eines Gründenden durch nichts zu kompensieren ist.

Red Flag: Jemand, der euch das Gefühl gibt, nicht genug zu können oder euch schlichtweg als Karrierebooster nutzen will.

Der Weg zum erfolgreichen Senior Hire

Die gute Nachricht: Diese Talente lassen sich im Recruiting-Prozess erkennen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Idealerweise verbringt man einen ganzen Tag mit der Person, lässt sie mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und testet die Zusammenarbeit in einem kleinen Projekt.

Unverzichtbar sind ausführliche Referenzgespräche. Mindestens fünf bis sechs frühere Wegbegleiter*innen sollten befragt werden – von ehemaligen Chefs bis hin zu Teammitgliedern. Auch die Unternehmenskultur früherer Arbeitgebenden gibt wichtige Hinweise.

Als ehemalige C-Level-Managerin, die selbst als External Hire gescheitert ist, kenne ich beide Seiten der Medaille. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Kulturwandel vom Konzern zum Start-up sein kann. Mein Learning: Der Erfolg eines Senior Hires ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung auf beiden Seiten.

Tipps für Start-ups

Nehmt euch die Zeit, die richtigen Menschen zu finden. Schaut über den Lebenslauf hinaus und achtet besonders auf die kulturelle Passung. Entwickelt einen strukturierten Onboarding-Prozess. Und vor allem: Seid ehrlich zu euch selbst, ob ihr wirklich bereit seid, Verantwortung abzugeben und eine(n) erfahrene(n) Manger*in als Partner*in auf Augenhöhe zu akzeptieren.

Tipps für potenzielle Senior Hires

Unterschätzt nicht die Unterschiede zwischen Konzern und Start-up. Seid bereit, etablierte Denkmuster infrage zu stellen. Zeigt Demut, dass ihr von der Start-up-Kultur lernen wollt, während ihr eure Erfahrung einbringt. Und reflektiert ehrlich, ob ihr die Energie und Flexibilität für diese herausfordernde Transformation habt.

Die Auswahl und Integration des/der ersten erfahrenen Manager*in ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung eines Start-ups. Wenn sie gelingt, kann dies das Unternehmen auf ein völlig neues Level heben. Es ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt – sofern man sie richtig angeht.

Die Autorin Dorothea von Wichert-Nick begleitet mit ihrer Beratung volate Gründer*innen auf ihrem Weg zum/zur CEO und begleitet Start-ups in ihrer kritischen Wachstumsphase.

Die Zukunft des Sehens: Wege zur besseren visuellen Gesundheit

Die Augen leisten täglich Höchstarbeit. Sehtraining, Technik, Therapie: Was hilft wirklich, um langfristig wieder besser sehen zu können – jenseits der Brille?

Gutes Sehen ist eine zentrale Voraussetzung für Lebensqualität – beim Arbeiten, Lernen, Autofahren oder in der Freizeit. Doch der Alltag vieler Menschen stellt die Augen zunehmend vor Herausforderungen: Ständiges Starren auf Bildschirme, künstliches Licht, Stress und mangelnde Pausen führen dazu, dass die Sehkraft bei vielen nachlässt – oft schon in jungen Jahren.

Wer dauerhaft wieder besser sehen können möchte, sollte frühzeitig handeln: durch bewusste Sehgewohnheiten, präventive Maßnahmen und gegebenenfalls auch durch gezielte Unterstützung. Denn gutes Sehen ist kein Zufall – es ist das Ergebnis aus Pflege, Wissen und richtigen Entscheidungen im Alltag.

Wenn die Augen an ihre Grenzen stoßen

Die Anforderungen an unser visuelles System sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Digitale Arbeit, ständiges Fokussieren auf kurze Distanzen und geringe Erholungsphasen belasten die Augen dauerhaft. Hinzu kommen Umweltfaktoren wie trockene Luft, künstliches Licht oder unausgewogene Ernährung, die sich ebenfalls auf die Sehleistung auswirken können.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit über zwei Milliarden Menschen an einer Beeinträchtigung der Sehkraft – ein erheblicher Teil davon wäre vermeidbar oder behandelbar. Doch während Sehhilfen wie Brillen und Linsen gut verfügbar sind, bleibt die Frage: Wie können wir unsere Augen langfristig gesund halten – oder ihre Leistungsfähigkeit sogar wieder verbessern?

Sehtraining und Prävention: Mehr als nur Gymnastik für die Augen

Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist das Sehtraining. Dabei geht es um gezielte Übungen, die helfen sollen, bestimmte Sehfunktionen wie Fokussierung, Augenbeweglichkeit oder die Zusammenarbeit beider Augen zu verbessern.

Besonders bei Bildschirmarbeit oder funktionellen Sehproblemen – etwa durch Stress oder Verspannungen – kann Sehtraining helfen, Symptome wie Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen oder Konzentrationsprobleme zu lindern. Auch Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwächen oder Menschen mit latentem Schielen profitieren von dieser Methode.

Wichtig ist jedoch: Sehtraining ersetzt keine medizinische Diagnose. Es sollte gezielt eingesetzt und von qualifizierten Fachkräften begleitet werden. In vielen Fällen ist es als Ergänzung zu klassischen Sehhilfen oder therapeutischen Maßnahmen sinnvoll – aber kein Allheilmittel.

Technologische Innovationen: Sehverbesserung neu gedacht

Neben klassischen Methoden entstehen immer mehr digitale und technologische Lösungen, die den Weg zur besseren Sehleistung unterstützen sollen. Dazu zählen beispielsweise Apps für visuelle Übungen, smarte Brillensysteme oder individualisierte Screenfilter, die Augenbelastungen durch Blaulicht reduzieren.

Auch im medizinischen Bereich schreitet die Entwicklung rasant voran: Laserbehandlungen werden präziser, Linsenchirurgie bietet neue Optionen, und KI-basierte Diagnosetools ermöglichen frühzeitige Erkennung von Netzhautveränderungen. In der Kombination aus klassischer Optometrie, moderner Diagnostik und digitalen Anwendungen liegt ein großes Potenzial.

Digitale Plattformen begleiten diesen Wandel, indem sie umfassende Informationen, Beratungsangebote und moderne Ansätze rund ums Sehen bündeln. Dabei steht nicht nur die Korrektur, sondern die ganzheitliche Betrachtung der Sehgesundheit im Vordergrund.

Sehgewohnheiten im Alltag – und wie sie sich ändern lassen

Wer seine Augen langfristig entlasten möchte, sollte sich auch mit den eigenen Gewohnheiten auseinandersetzen. Viele Sehprobleme entstehen nicht über Nacht, sondern entwickeln sich schleichend – durch monotone Blickrichtungen, schlechte Lichtverhältnisse oder fehlende Bewegung im Sehalltag.

Ein paar einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen im Alltag können helfen:

- 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß (ca. 6 Meter) Entfernung schauen – zur Entlastung der Augenmuskulatur.

- Natürliches Licht nutzen: Wann immer möglich, Tageslicht bevorzugen und direkte Blendung vermeiden.

- Regelmäßige Pausen einbauen: Bildschirmarbeit unterbrechen, in die Ferne blicken, die Augen schließen.

- Ergonomische Bildschirmhöhe: Der Monitor sollte leicht unter Augenhöhe positioniert sein.

- Ausreichend blinzeln: Um die Augenoberfläche feucht und geschützt zu halten.

Diese kleinen Veränderungen lassen sich oft leicht umsetzen – sie fördern nicht nur das Sehen, sondern auch die allgemeine Konzentration und das Wohlbefinden.

Zukunftsperspektiven: Wie wir morgen sehen werden

Die Augenmedizin und Sehforschung befinden sich im Umbruch. Neue Therapieformen, bessere Vorsorgestrukturen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Optometristen und digitalen Gesundheitsanbietern eröffnen neue Chancen für Millionen Menschen weltweit.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass gutes Sehen nicht nur eine Frage der richtigen Brille ist – sondern eine ganzheitliche Aufgabe, die Körper, Geist und Technologie einbezieht. Wer frühzeitig Maßnahmen ergreift, achtsam mit den eigenen Sehgewohnheiten umgeht und sich bei Bedarf professionelle Unterstützung holt, kann oft mehr erreichen, als er denkt.

Sehgesundheit braucht Aufmerksamkeit, Wissen und passende Lösungen

„Wieder besser sehen können“ – das ist heute keine reine Vision mehr, sondern in vielen Fällen realistisch erreichbar. Die Kombination aus moderner Diagnostik, individueller Beratung und smarter Technologie schafft neue Möglichkeiten für alle, die ihre Sehkraft erhalten oder verbessern möchten.

Ob durch Prävention, Sehtraining, medizinische Behandlung oder bewusstere Nutzung digitaler Tools: Wer seine Gesundheit ernst nimmt, schafft sich eine bessere Lebensqualität – und bleibt in einer zunehmend visuellen Welt auf Augenhöhe.

Schwebedialog statt Bubble-Denken

Wir leben in einer Welt voller abgeschotteter Blasen – seien sie politischer, ideologischer, kultureller oder technologischer Natur. Die Folge: Wir werten Andersdenkende ab und scheuen den Kontakt. Das Kommunikationsformat Schwebedialog bietet gezielt Auswege.

In einer Welt, in der die unterschiedlichen Wirklichkeiten immer weiter auseinanderdriften, bleibt vor allem eines auf der Strecke: Vertrauen und das Gefühl der Verbundenheit. Wenn alle Bemühungen, uns zu einigen, gescheitert sind, wir vor einer unüberwindbaren Mauer der Entfremdung stehen, tun wir in der Regel das, was uns zur Erhaltung unseres Wohlbefindens am naheliegendsten erscheint: Wir werten Andersdenkende ab und gehen aus dem Kontakt. Bei dem Kommunikationsformat Schwebedialog tun wir weder das eine noch das andere.

Beginnen wir gleich direkt mit ganz konkreten Beispielen: Was ist deine Haltung zur Abtreibung? Bist du für "My body, my choice" oder "Pro-Life"? Ist es wichtiger, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen kann oder sollte das Recht auf Leben - als Fundament aller Menschenrechte - absolut geschützt werden? Wer hat Recht?

Wenn du die Gesetze zu diesem Thema gestalten könntest, wie würden sie aussehen? Und wie positionierst du dich bei anderen Themen wie Sterbehilfe, LGBTQIA+, Gendern, Energiepolitik, künstliche Intelligenz, Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken wie Telegram, X, Truth Social oder BlueSky? Woher stammen deine Informationen und welche Quellen erachtest du als verlässlich?

Unsere Bubbles, der Verlust an Vielfalt