Aktuelle Events

Survival-Tipps für Freiberufler

Weniger Stress und Chaos

Autor: Svenja HofertWer sich als Freiberufler nicht strukturieren kann, ist verloren. Lesen Sie, mit welchen Survival-Strategien Sie Stress und Bürochaos eindämmen, Gewinne optimieren und sich durch Mitarbeiter entlasten.

Die meisten Freiberufler arbeiten allein. Das ist schön – und oft schrecklich zugleich. Denn das Einzelkämpfertum zehrt nicht selten am Selbstbewusstsein, vor allem, wenn man kein Feedback erhält oder der regelmäßige Austausch mit anderen fehlt. Die Fachbuchautorin Gudrun Sonnenberg spricht nicht ohne Grund in ihrem Ratgeber „Kollege Ich“ sogar von „der Kunst, allein zu arbeiten“. Mangelndes Selbstbewusstsein ist die eine mögliche Folge von zu viel Alleinsein – fehlendes Selbstmanagement die andere. Denn wenn niemand von einem verlangt, zu einer bestimmten Zeit im Büro zu sitzen, dann verliert mancher Freiberufler über kurz oder lang seine Disziplin.

Strategien gegen Einsamkeit und Chaos

Was also tun? Oft ist der Schritt aus dem Haus nötig, um Job und Leben nicht nur symbolisch zu trennen. Auch wenn es verlockend ist, in der eigenen Wohnung zu arbeiten – eine Dauerlösung ist das für viele Freiberufler nicht. Ihnen fällt es viel leichter, morgens in ein Büro zu fahren und dort zu arbeiten. Das Büro wirkt auch dann der Einsamkeit entgegen, wenn es sich um eine Bürogemeinschaft oder eine Gemeinschaftspraxis handelt.

Wenn das Büro finanziell oder organisatorisch nicht realisierbar ist: Suchen Sie sich ein stabiles Netzwerk, engagieren Sie sich, gehen Sie auch beruflich regelmäßig unter Menschen. Eigene Mitarbeiter fangen ebenfalls auf und verhindern den Fall in das Einsamkeitsloch und in den unstrukturierten Arbeitstag. Gegen den Hang zum Chaos hilft nur Struktur, eine klare Gliederung des Tages und selbst vorgeschriebene Abläufe. Richten Sie sich dafür, auch wenn Sie zu Hause arbeiten, einen Platz ein, der räumlich von Ihrem Wohnbereich getrennt ist.

Planen Sie Ihren Arbeitstag und legen Sie Ihre Aufgaben fest. Viele Freiberufler fühlen sich ohne einen Chef wie im luftleeren Raum, surfen stundenlang im Internet oder lassen sich anders treiben. Da ist es vielleicht sogar sinnvoll, sich einen Arbeitsvertrag mit sich selbst vorzustellen oder diesen sogar symbolisch aufzusetzen. Nehmen Sie den Slogan „Ich bin mein eigener Chef“ wörtlich und verordnen Sie sich als Chef die notwendige Ordnung.

Strategien zur Gewinnoptimierung

Viele Freiberufler verschenken wissentlich oder unbewusst zahlreiche Viertelstunden von ihrer Arbeitszeit, was sich am Ende des Monats zu ganzen Tagen auftürmen kann. Sie telefonieren endlos mit ihren Kunden, opfern sich für die Kundenbeziehung auf oder bessern nach, ohne Arbeiten zu berechnen. Da Freiberufler durch Arbeit am und mit Menschen bzw. durch kreative Tätigkeiten Geld verdienen, scheuen Sie oft ein allzu geschäftsmäßiges Auftreten. Sie ziehen keine klaren Grenzen. Viele halten sogar Ihre Kostenstruktur bewusst intransparent – um jedem Kunden mit dem richtigen Preis entgegen zu kommen. So geht es finanziell nie bergauf.

Strategien gegen Bürostress

An einem bestimmten Punkt Ihrer Selbständigkeit wird der Papierkram einfach zu viel. Sie werden merken, dass Sie zu nichts mehr kommen und sich in Alltagsaufgaben verzetteln. Spätestens dann müssen Sie anfangen, Grenzen zu ziehen. Vielleicht sind Ihre Telefonate zu ausführlich, stecken Sie zu viel Zeit in Konzeption, arbeiten Sie zu undiszipliniert: Wenn Sie sich nicht über schmelzende Gewinne ärgern wollen, ziehen Sie jetzt die Zügel an. Lernen Sie beispielsweise, Telefonate effektiv und zur Zufriedenheit Ihres Gesprächspartners zu Ende zu führen. Bestimmen Sie Zeiten, in denen Sie sich von niemandem stören lassen, auch nicht per Telefon. Diese Zeiten sollten dem konzentrierten Arbeiten vorbehalten sein. Passen Sie diese Zeit möglichst Ihrem Biorhythmus an und legen Sie sie beispielsweise in Ihre Leistungshochphase von 11 bis 13 Uhr.

Irgendwann werden Sie Ihre Einnahmen trotz effektiven Arbeitens nicht mehr erhöhen können, es sei denn, Sie verschaffen sich Entlastung durch Mitarbeiter. Dafür sollten Sie delegierbare Aufgaben abgeben, etwa alle Sekretariatsaufgaben, Werbung und PR sowie die Buchhaltung. Im nächsten Schritt geht es um Wachstum, das bei Freiberuflern besser über Kooperationen zu erreichen ist als über angestellte Fachkräfte. So können Sie gebündelte Kompetenz anbieten und den Kundenkreis erweitern. Typische Kombination: Ein Steuerberater und ein Steuerrechtler oder ein Texter und ein Grafiker.

So vermeiden Sie Einsamkeit und Chaos

- Trennen Sie Arbeit und Leben auch räumlich.

- Vereinbaren Sie feste Arbeitszeiten mit sich selbst.

- Planen Sie Ihre Aufgaben täglich. Aufgabenzettel, auf denen Sie Erledigtes durchstreichen, helfen leicht chaotischen Menschen oft besser als Planungstools am Computer.

- Entscheiden Sie sich, ob Sie sich mit anderen zusammentun können, auch wenn jeder dabei seinem eigenen Geschäft nachgeht.

- Eine Bürogemeinschaft bringt den vermissten Austausch.

- Vereine, Verbände, informelle Netzwerke bringen Kontakte und damit auch Kommunikation.

- Nehmen Sie sich gerade auch für die eher unangenehmen Aufgaben wie Akquisegespräche oder Buchhaltung feste Zeiten vor, von denen Sie nicht abweichen.

- Schließen Sie den Tag mit einer Belohnung ab, auf die Sie sich freuen, z.B. mit einem schönen Abendessen. Danach ist frei.

Seite 1 von 3

Bessere Erreichbarkeit und Gewinnoptimierung

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

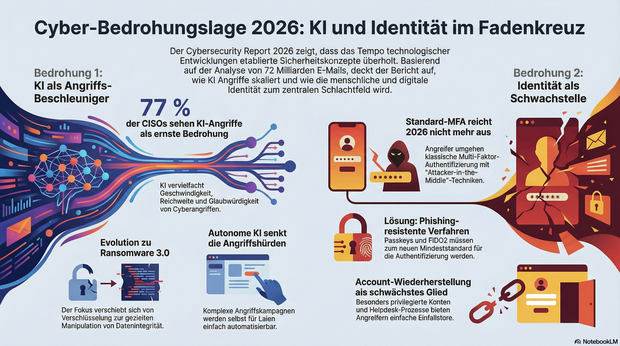

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Wachstumsfalle Teamkultur

Was passiert, wenn niemand im Team mehr sagt, was er/sie wirklich denkt, und warum viele Start-ups nicht an Konflikten, sondern am Schweigen scheitern.

Es ist Montagvormittag. Der Meetingraum ist voller Kolleg*innen. Es wird auf Schreibblöcken gekritzelt und aus dem Fenster geschaut. „Findet ihr die Idee gut?“, fragt die Leitung in die Runde. Die Blicke der Teammitglieder wandern auf den Boden, niemand sagt etwas. Absolute Stille im Raum. Wieder die Leitung: „Super, dann werte ich das als Ja!“ Das Meeting wird beendet, die Mitarbeitenden verlassen mit leeren Gesichtern den Raum. Zweifel am neuen Konzept werden in Einzelgesprächen im Flurfunk besprochen.

Was kostet dieses Schweigen? Produktivität? Innovation? Talentbindung?

Denn was wir hier beobachten, ist keine Zustimmung, sondern ein klares Signal, dass etwas getan werden muss. Bleierne Stille und die Abwesenheit offen ausgetragener Konflikte sind deutliche Zeichen von Resignation und nicht einer vermeintlich harmonischen Teamkultur. Stille im Team und Resignation beginnen als schleichender Prozess. Am Anfang der Unternehmensgründung herrscht Euphorie. Jede Idee klingt nach Aufbruch und jedes Meeting nach Zukunft. Doch irgendwann wird das Schweigen laut. Fragen werden nicht mehr offen gestellt und Kritik bleibt häufig unausgesprochen, Slack-Threads enden mit Emojis statt Worten. Gründer*innen wundern sich über plötzliche Kündigungen und merken zu spät: Die Kultur, die sie für harmonisch hielten, ist längst verstummt.

Wenn Selbstschutz und Zurückhaltung wichtiger werden als die Wahrheit

In vielen Start-ups dominieren Geschwindigkeit, Innovation und der permanente Druck, schnell gute Ergebnisse zu liefern. Gefühlt bleibt keine Zeit, die eigenen Zweifel zu erklären und Ideen infrage zu stellen. In einer „Hustle-Culture“ liegt der Fokus auf sofortiger Umsetzung. Werden Rückfragen in Meetings persönlich genommen und Ideen öffentlich bewertet, entsteht etwas, was Kommunikationspsycholog*innen „Schutzschweigen“ nennen. Man hält sich zurück, um andere nicht zu überfordern und ignoriert dabei die eigene Wahrnehmung, sich selbst und andere betreffend. Langsam und schleichend entsteht eine neue kommunikative Grundtendenz im Team: Niemand will mehr kritisch sein. Also schweigen alle aus Rücksicht, Bequemlichkeit oder Angst, das fragile Miteinander zu stören. Was also kurzfristig stabilisierend erscheint, kann langfristig jede Lernbewegung und jede offene, ehrliche Teamkultur unterdrücken.

Schweigen ist keine Leere, sondern ein stiller Störfaktor

Wir alle wissen, Konflikte verschwinden nicht, sie verändern nur ihre Form. In der Stille wachsen unausgesprochene Kränkungen, Missverständnisse und Rückzugsstrategien. Was bleibt, ist eine Atmosphäre aus vorsichtiger Höflichkeit, persönlicher Verletztheit, innerer Kündigung, Abgrenzung und Selbstschutz. Ein toxischer Cocktail, der nicht nur einem Start-up die Existenzgrundlage raubt. Denn nicht Streit zerstört Teams, sondern fehlende Reibung und die damit verbundene Klärung. In einer stillen und zurückhaltenden Atmosphäre kann Selbstzensur zur Tagesordnung werden, kreative Ansätze werden im Keim erstickt.

Die sieben Red Flags einer stillen Teamkultur

Eine belastete Unternehmenskultur ist an folgenden Signalen erkennbar:

- In Meetings sprechen immer dieselben; meist eine bis drei Personen.

- Auf Feedback und Verbesserungsvorschläge wird grundsätzlich verzichtet.

- Die freiwillige Beteiligung an optionalen Aufgaben sinkt rapide.

- Informationen werden bewusst zurückgehalten.

- Kreativitäts- und Innovationsverluste werden sichtbar.

- Unsicherheit und Erschöpfung der Mitarbeitenden werden deutlich spürbar.

- Die Körpersprache der Mitarbeitenden spricht Bände (verschränkte Arme, starre Körperhaltung, abschweifende Blicke). „Passt schon“- oder auch „Mir egal“-Reaktionen ersetzen offene Diskussionen.

Die Rückkehr zu Klarheit und Transparenz ohne Angst vor Konflikten

Das Gefühl von Sicherheit im Unternehmen entsteht nicht durch Wertetafeln an der Wand. Es ist die Form der Führung, die Unsicherheiten wahrnimmt, aushält und entscheidend trägt.

Wenn Gründer*innen sagen „Ich nehme Stille wahr. Ist das Zustimmung, Nachdenklichkeit, Ablehnung oder Unsicherheit? Wer empfindet das auch?“ entsteht Raum für das, was Deeskalation ausmacht: Verbindung statt Bewertung.

In solch einem betrieblichen Umfeld lernen Teammitglieder: Hier darf man ehrlich sein, ohne verurteilt zu werden. Doch wie gelingt das? Es kann helfen, regelmäßig Räume zu schaffen, in denen Fehler analysiert werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf Schuldfragen, sondern auf dem riesigen Wachstumspotenzial, das mit Fehlern einhergeht. Denn neben individuellen Faktoren, sind Fehler häufig Indikatoren für Verbesserungsbedarf in strukturellen Abläufen des Unternehmens.

Fragen wie „Was können wir als Team daraus lernen?“ und „Welche Struktur braucht Veränderung, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden?“ können eine Teamkultur bewusst fördern, in der konstruktiv mit Kritik gearbeitet wird, zum Beispiel mit „Lesson-learned“-Slack-Threads statt persönlichen Schuldzuweisungen.

Eine etwas anonymere und niederschwellige Methode kann der „Markt der Konfliktlösung“ sein. Dazu schreibt jedes Teammitglied die Ursache aktueller Spannungen oder Unsicherheiten anonym auf eine Karte. Die Karten werden in der Mitte des Raumes verteilt und die Teammitglieder haben im Anschluss die Aufgabe, sich eine Karte auszusuchen und Lösungen für das Problem vorzuschlagen. Auf diese Weise kommen Konflikte buchstäblich zeitnah auf den Tisch und können kollektiv gelöst werden.

Drei Mikro-Übungen gegen das Schweigen

Diese drei Interventionen verhindern, dass Teams in kritische Dynamiken rutschen:

Die „Zweifelrunde“: Bei der Vorstellung neuer Konzepte kann es helfen, bewusst die möglichen Probleme einer Idee anzusehen und damit die kollektive Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Dazu wird mit „Blitzlicht-Methode“ erfragt: Was spricht dagegen? Zweifel werden aktiv erfragt und die Teammitglieder haben gemeinsam die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen und nach Lösungen und Alternativen zu suchen. So können Prozesse optimiert werden, bevor Probleme entstehen. Vielleicht wird gealbert und gelacht, vielleicht gestritten, aber in jedem Fall werden eine offene Meinungskultur im Team und die Verbindung untereinander gefördert.

Das „Freiraum-Meeting“: Wöchentlich 20 Minuten, keine Agenda, keine Entscheidungen. Nur drei Fragen: Was lief diese Woche emotional gut? Wo habe ich etwas heruntergeschluckt, das mich noch beschäftigt? (3-Tage-Regel: Wenn ich dann immer noch dran denke, ist es klärenswert). Was will ich ansprechen, ohne dass es persönliche Konsequenzen hat? Das ist Deeskalation in Reinform, präventiv statt reaktiv.

Vielschichtige Rollen trennen, bevor sie kollidieren: „Ich spreche jetzt als Entwicklerin, nicht als Freundin.“ Indem wir diese Rollen klar trennen, stellen wir sicher, dass persönliches Feedback nicht durch Beziehungsnähe blockiert wird.

Strukturen schaffen, die Sicherheit und Wachstum fördern

Der häufigste Grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist die fehlende Wertschätzung im Team. Statt unter neidischen Blicken der Belegschaft den/die „Mitarbeiter*in des Monats“ zu küren und damit den Konkurrenzdruck zu erhöhen, könnte man auch wöchentlich eine moderierte „10-Minuten-Danke-Runde“ einführen.

Sie würde die Teamleistung in den Fokus stellen und beispielsweise verdeutlichen, dass Einzelne nur deshalb Höchstleistungen vollbringen können, weil andere sie unterstützen. Das schafft psychologische Sicherheit, die gerade in Start-ups entscheidend ist, deren Erfolg von Experimentierfreude und schneller Umsetzung abhängt.

Die Autorin Josefine Wilberg ist Deeskalationstrainerin, Dozentin und psychologische Ersthelferin, www.mindandmoments.com

Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht

Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.

Persönliche Gradwanderung

Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.

Angst ersetzt kein Zukunftsbild

Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:

1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.

3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.

Persönliche Kompetenz

Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.

Strategisches Kapital

Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“

Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Mit knappen Ressourcen gegen skrupellose Angreifer

Wie sich Gründerinnen und Gründer effektiv gegen IT-Sicherheitsbedrohungen wappnen können.

Ihre Geschäftsdaten wurden kopiert und verschlüsselt. Überweisen Sie 25.000 € in Bitcoin innerhalb von 48 Stunden, oder wir veröffentlichen die Daten Ihrer Kunden und informieren diese über den Vorfall.

Diese Nachricht begrüßte Michael Berger, Gründer eines Software-Start-ups, auf seinem Monitor, als er an einem Montagmorgen im Mai das Büro betrat. Von Ransomware-Angriffen hatte er natürlich schon gehört, war aber immer davon ausgegangen, sein 12-Personen-Unternehmen sei viel zu klein, um ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten. Ein fataler Irrtum, der sich als kostspielig herausstellen sollte – 65.000 Euro für das Lösegeld, einen Notfallberater und die verlorene Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden. Eine Wahl hatte er nicht, die Alternative hätte das Unternehmen aller Voraussicht nach nicht überlebt.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Laut aktuellen Studien sind inzwischen mehr als ein Drittel aller Cyberangriffe auf kleine Unternehmen gerichtet. Sie bieten eine perfekte Kombination aus wertvollen Daten und schwachen Sicherheitsvorkehrungen. Während Konzerne ihre Cybersicherheitsbudgets aufstocken, bleiben Start-ups und kleine Unternehmen oft verwundbar.

Die Bedrohungslandschaft hat sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert. Früher musste ein Angreifer technisch versiert sein, heute kann praktisch jeder mit der entsprechenden kriminellen Energie und Skrupellosigkeit einen Cyberangriff durchführen. Diese „Demokratisierung“ der Cyberkriminalität trifft diejenigen besonders hart, die gerade erst erfolgreich gegründet haben, ihr Unternehmen aufbauen und auch ohnehin schon gut planen müssen, um mit knappen Ressourcen Erfolg zu haben.

Die Evolution von Ransomware

Von der einfachen Verschlüsselung zur mehrstufigen Erpressung

Noch vor wenigen Jahren liefen Ransomware-Angriffe nach einem einfachen Prinzip immer nahezu identisch ab: Eindringen, Daten verschlüsseln, Lösegeld für den Entschlüsselungsschlüssel verlangen. Diese Zeiten sind vorbei. Moderne Ransomware-Attacken erinnern eher an eine feindliche Übernahme. Die Angreifer infiltrieren das Zielsystem, bewegen sich lateral durchs Netzwerk und sammeln so viele Hebel wie möglich, um maximalen Druck auszuüben. Dieses veränderte Vorgehen ist als „Multi-Extortion“

bekannt und umfasst mehrere Ebenen von Erpressung:

- Datenexfiltration vor Verschlüsselung: Bevor sie auch nur einen einzigen Computer lahmlegen, kopieren Angreifer sensible Daten. Selbst wenn also im Unternehmen aktuelle, vollständige Backups vorliegen, bleibt die Drohung der Veröffentlichung.

- Selektive Verschlüsselung: Moderne Ransomware verschlüsselt gezielt die wichtigsten Systeme – oft nachdem Angreifer Wochen im Netzwerk verbracht haben, um zu verstehen, welche Server und Daten geschäftskritisch sind.

- Öffentlicher Druck: Die Drohung, Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren, ist besonders für Start-ups existenzbedrohend, die gerade erst dabei sind, einen Kundenstamm aufzubauen. In dieser frühen Phase verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen, ist nahezu unmöglich.

- Eskalationsmechanismen: Wenn Zahlungen ausbleiben, folgen weitere Druckmittel wie DDoS-Angriffe, die Webseite oder Dienste lahmlegen, oder direkte Kontaktaufnahme mit Kunden.

Das Geschäftsmodell: Ransomware-as-a-Service

Was die Situation besonders gefährlich macht: Umfassende technische Kenntnisse sind heute keine notwendige Voraussetzung mehr, um Ransomware-Angriffe durchzuführen. Das Modell “Ransomware-as-a-Service” (RaaS) funktioniert ähnlich wie legitime SaaS-Angebote, nur für kriminelle Zwecke.

Man kann sich dieses Modell als ein düsteres Spiegelbild des Start-up-Ökosystems selbst vorstellen. Es gibt spezialisierte „Dienstleister“ für jeden Teil der „Wertschöpfungskette“.

- Initial Access Broker: Darauf spezialisiert, in Systeme einzudringen – oft durch gefälschte Login-Seiten oder Phishing-E-Mails.

- RaaS-Anbieter: Entwickeln und warten die eigentliche Malware und stellen Infrastruktur bereit.

- Affiliates: Führen mit diesen Tools die Angriffe durch und zahlen einen Prozentsatz der erpressten Summen an den RaaS-Anbieter.

- Verhandlungsspezialisten maximieren in der direkten Kommunikation mit den Opfern die Erfolgsquote bei Lösegeldforderungen.

Besonders besorgniserregend für kleine Unternehmen: Einige RaaS-Gruppen haben sich explizit auf Ziele mit 50 oder weniger Mitarbeitenden spezialisiert, da bei KMU geringere Sicherheitsmaßnahmen zu erwarten sind – bei gleichzeitig dennoch wertvollen Kundendaten und weniger medialer Aufmerksamkeit.

Gerät ein Start-up ins Visier solcher Cybercrime-Profis, ist falscher Stolz fehl am Platz. Auch größere Unternehmen und sogar Konzerne müssen in solchen Situationen in der Regel professionelle Hilfe anheuern. Abhängig von der konkreten Situation können Incident-Response-Teams, IT-Security-Experten oder Spezialisten für RAID-Datenrettung zum Einsatz kommen.

KI als zweischneidiges Schwert in der IT-Sicherheit

Komplexe Algorithmen und Large Language Models (LLMs) haben die Spielregeln der IT-Sicherheit verändert – und zwar für beide Seiten. Angreifer nutzen KI, um überzeugende Phishing-Mails ohne die früher omnipräsenten Rechtschreib- und Grammatikfehler zu erstellen, realistische Deepfake-Stimmen zu generieren oder Schwachstellen in Code automatisiert zu finden.

Aber auch auf der Gegenseite ist KI im Einsatz. Unter anderem mit der Folge, dass selbst für Startups und andere kleine Unternehmen mit stark begrenztem Budget heute Sicherheitslösungen verfügbar sind, die früher Großunternehmen vorbehalten waren. Natürlich sind auch KI-Lösungen keine Wundermittel, die man einschaltet und vergisst. Sie erfordern wie alle Sicherheitstools Fachwissen für die richtige Konfiguration, Überwachung und Interpretation der Ergebnisse.

Kosteneffiziente KI-Sicherheitsansätze für Start-ups:

- KI-gestützte E-Mail-Filter: Diese erkennen auch subtile Phishing-Versuche, die traditionelle Filter durchlassen würden – benötigen aber regelmäßige Feinabstimmung.

- Verhaltensbasierte Endpoint-Lösungen: Diese identifizieren ungewöhnliche Aktivitäten, müssen jedoch richtig kalibriert werden, um Fehlalarme zu minimieren.

- Automatisierte Patch-Priorisierung: KI-Tools können helfen zu entscheiden, welche Sicherheitsupdates mit welcher Dringlichkeit und daraus resultierend in welcher Reihenfolge installiert werden müssen.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten bei der eigenen Nutzung von KI-Tools: Wenn Mitarbeitende sensible Geschäftsdaten in öffentliche KI-Modelle eingeben, können diese Daten ungewollt in falsche Hände geraten.

Die sechs Grundpfeiler der IT-Sicherheit für Start-up-Gründerinnen und -Gründer

Mit begrenzten Ressourcen müssen Start-ups strategisch vorgehen. Diese sechs Grundpfeiler bieten ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis:

1. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): „Wenn Sie aus Kostengründen im allerersten Schritt nur eine Sicherheitsmaßnahme implementieren können, sollte es Multi-Faktor-Authentifizierung sein“, hört man oft aus IT-Sicherheitskreisen. Natürlich sollte es nicht bei dieser einen Maßnahme bleiben, aber ihre Wirksamkeit ist tatsächlich verblüffend. Richtig implementiert kann MFA 99% aller kontobasierten Angriffe verhindern. Dabei geht die Einrichtung schnell, kostet wenig bis nichts, und schützt selbst bei kompromittierten Passwörtern – also wenn das Kind eigentlich bereits im Brunnen liegt.

2. 3-2-1-Backup-Strategie: Drei Kopien Ihrer Daten, auf zwei verschiedenen Medientypen, mit einer Kopie außerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Cloudbasierte Backup-Lösungen machen dies auch für kleine Teams erschwinglich.

3. Sensibilisierung der Mitarbeiter: Regelmäßige Schulungen des gesamten Teams zu aktuellen Bedrohungen können einen echten Unterschied machen. Hier ist die noch übersichtliche Unternehmensgröße zur Abwechslung einmal ein Vorteil und ein gut aufbereitetes 30-minütiges monatliches Update, das in den Köpfen hängenbleibt, ist wirksamer als manch teure technische Lösung.

4. Automatisiertes Patch-Management: Veraltete Software ist ein Haupteinfallstor. Nutzen Sie Tools, die Updates zentral verwalten und automatisch einspielen.

5. Zero-Trust-Grundprinzipien: Gewähren Sie nur minimale Zugriffsrechte und verifizieren Sie jeden Zugriffsversuch – unabhängig davon, ob er von innerhalb oder außerhalb des Netzwerks kommt.

6. Segmentierung: Trennen Sie kritische Systeme vom Rest Ihres Netzwerks. Selbst einfache VLAN-Segmentierung kann im Ernstfall den Unterschied zwischen einem Ärgernis und einer Katastrophe ausmachen.

Notfallplanung: Wenn der Ernstfall eintritt

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen muss man ehrlich festhalten: Absolute Sicherheit vor Cyberangriffen gibt es nicht. Den Unterschied im Fall der Fälle macht, wie gut das Unternehmen darauf vorbereitet ist. Ein gut ausgearbeiteter individueller IT-Notfallplan kostet nicht viel, entscheidet im Ernstfall aber über glimpflichen Ausgang oder Konkursgefahr.

Was sollte ein guter Notfallplan auf jeden Fall beinhalten?

1. Detaillierte Informationen zu den ersten 72 Stunden nach einem Angriff:

a. Wer trifft welche Entscheidungen?

b. Welche Systeme werden zuerst isoliert/wiederhergestellt?

c. Welche externen Experten werden kontaktiert?

2. Kommunikationsstrategie: Transparente, aber kontrollierte Kommunikation sowohl intern als auch extern mit Kunden und Partnern baut Vertrauen auf, selbst in der Krise. Vorlagen für verschiedene gängige Szenarien können bereits vorbereitet in der Schublade liegen.

3. Rechtliche Verpflichtungen: Was hier konkret gilt, ist von vielen Faktoren abhängig, die von der Branche bis zur Unternehmensgröße reichen. Ein oft übersehener Aspekt sind Meldepflichten – mit empfindlichen Strafen bei Versäumnissen.

4. Wiederherstellungsreihenfolge: Auch wenn gerade in einem jungen Unternehmen vieles nicht geplant und strukturiert ablaufen kann: Zumindest die Frage, welche Systeme und Daten Priorität bei der Wiederherstellung haben, sollte vorab geklärt sein. Das vermeidet chaotische Entscheidungen unter Stress.

Ausblick: Kommende Regulierungen und Chancen

Die regulatorische Landschaft verändert sich rapide. Die NIS2-Richtlinie der EU erweitert den Kreis der regulierten Unternehmen, betrifft aber nicht pauschal alle kleinen Unternehmen. Primär werden Unternehmen erfasst, die in kritischen Sektoren tätig sind (wie Energie, Verkehr, Banken, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur) oder als „wichtige Einrichtungen“ gelten – unabhängig von ihrer Größe. Start-ups in diesen Bereichen sollten sich frühzeitig mit den Anforderungen vertraut machen.

Doch statt darin eine weitere Belastung zu sehen, können kluge Gründerinnen und Gründer einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen: Kunden und Partner achten zunehmend auf Sicherheitsstandards. Ein junges Unternehmen mit nachweislich gutem Sicherheitskonzept kann sich positiv von der Konkurrenz abheben.

Fazit: Sicherheit als Wettbewerbsvorteil

Investitionen in IT-Sicherheit sind vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Bedrohungen nicht mehr optional. Wer sich schon bei der Gründung dafür entscheidet, das nicht als lästige Pflicht zu betrachten, sondern als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, kann aus der Not eine Tugend machen. Von Anfang an in die DNA eines jungen Unternehmens integriert, wird IT-Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten, aber aufgrund ihrer Größe auch trägeren Marktteilnehmern.

Zu viel Druck am Arbeitsplatz?

Este-Hilfe-Maßnahmen für Teams mit Burn-out-Symptomen und wie du übermäßigen Stress am Arbeitsplatz in Zukunft besser verhindern kannst.

Eine vom McKinsey Health Institute durchgeführte Studie ergab, dass fast 22 Prozent der europäischen Arbeitnehmenden über Burn-out-Symptome klagen, wobei jüngere Menschen und Frauen am stärksten betroffen sind. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Symptome frühzeitig erkannt und Veränderungen auf Unternehmensebene umgesetzt werden können, um diese zu verhindern.

Mit steigendem finanziellen Druck erreicht der Stress am Arbeitsplatz ein kritisches Niveau, was viele Mitarbeitende in Richtung Burn-out treibt. Ein Burn-out ist zwar auf chronischen, unkontrollierten Stress zurückzuführen, aber er ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine systemische Herausforderung auf Unternehmensebene. In Krisenzeiten verstärken Arbeitsplatzunsicherheit und überarbeitete Teams die emotionale Belastung weiter.

Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung fällt die Aufgabe zu, ausgelaugte Mitarbeitende wieder einzubinden, während sie zugleich ihre eigene Ermüdung bewältigen müssen. Der Umgang mit Burn-out in Momenten wie diesen erfordert mehr als Resilienz – Sensibilisierung, Strategien und strukturelle Veränderungen sind erforderlich.

Auf individueller Ebene müssen die Mitarbeitenden auf Anzeichen von Stress und mentaler Erschöpfung achten – diese werden aufgrund von Arbeitsplatzunsicherheit und Leistungsdruck jedoch oft übersehen. An diesem Punkt ist Führungsstärke entscheidend. Führungskräfte müssen erkennen lernen, wann Teammitglieder auf einen Burn-out zusteuern, und ein offenes, unterstützendes Umfeld fördern.

Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen dabei helfen, mit Burn-out bei Mitarbeitenden umzugehen und einen gesünderen Arbeitsplatz zu fördern.

„Burn-out ist mehr als nur ein persönliches Problem – er ist ein Warnsignal für das Unternehmen. Wenn Führungskräfte die Persönlichkeitsmerkmale verstehen, die das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen, können sie frühzeitig eingreifen, Stress verringern und gesündere, widerstandsfähigere Teams aufbauen“, sagt Allison Howell, Vice President of Market Innovation bei Hogan Assessments.

Hogan Assessments, Anbieter von Persönlichkeitsbeurteilungen am Arbeitsplatz, hat erarbeitet, wie Führungskräfte durch das Verständnis von persönlichkeitsbedingten Verhaltensweisen Teams unterstützen können, die überfordert sind. Mit den richtigen Erkenntnissen können Führungskräfte gesündere, resilientere Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.

Kommuniziere bewusst, höre einfühlsam zu

Fördere eine Kultur des offenen Dialogs, in der Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem du dich regelmäßig nach der Stimmung erkundigst und bewusst interagierst. Passe deinen Kommunikationsstil an die verschiedenen Persönlichkeiten an. Einige kommen möglicherweise besser im Einzelgespräch zurecht, während andere sich in Gruppen wohler fühlen. Diese Art von inklusiver Kommunikation reduziert Burn-out in hybriden Teams gemäß dem Europäischen Parlament um bis zu 25 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig Empathie und Offenheit am post-pandemischen Arbeitsplatz sind.

So viel kann ein Danke bewirken

Steigere die Arbeitsmoral, indem du regelmäßig Bemühungen anerkennst und Erfolge feierst – sowohl große als auch kleine. Ebenso wichtig wie die Anerkennung selbst ist die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird: Während einige Mitarbeitende gern vor anderen gelobt werden, schätzen manche ein privateres, persönlicheres Dankeschön mehr. Anerkennung, an individuelle Präferenzen angepasst, bewirkt mehr als nur eine Steigerung der Moral – eine Studie von Gallup zeigt, dass Mitarbeitende, die sich stets wertgeschätzt fühlen, mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen bleiben.

Wohlbefinden trifft auf Leistung

Unterstütze das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, indem du Zugang zu Ressourcen für die mentale Gesundheit wie Counseling oder Stressmanagement-Workshops anbietest. Zugleich solltest du in Möglichkeiten zur Kompetenzbildung investieren, die Teams in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, um Überlastung zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine solche Doppelinvestition zahlt sich aus: Der OECD zufolge berichten Unternehmen, die dem Wohlbefinden neben der Weiterentwicklung Priorität einräumen, von Produktivitätssteigerungen von 10 bis 12 Prozent, was beweist, dass die Wertschätzung der Mitarbeitenden und deren Leistung Hand in Hand gehen.

Unterstütze die Work-Life-Balance

Betone die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen persönlichem und beruflichem Wohlbefinden und schaffe eine Unternehmenskultur, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden auch abseits vom Arbeitsplatz wertschätzt. Führungskräfte können den Weg dafür ebnen, indem sie die ihnen zustehende Freizeit nutzen und ihre Mitarbeitenden dazu anregen, dies ebenfalls zu tun. Eine Studie von Eurofound zeigt, dass bei Mitarbeitenden, die sich Auszeiten nehmen und ihre Arbeitszeit selbständig einteilen können, das Stressniveau um 30 Prozent abnimmt – ein eindeutiger Grund, im Sommer und darüber hinaus mit gutem Beispiel voranzugehen.

Fazit

Angesichts weiter steigender Burn-out-Raten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und überlasteter Belegschaften ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, ein Umfeld mit offener Kommunikation und individualisierter Unterstützung zu schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen.

Die Priorisierung der psychischen Gesundheit und die richtige Herangehensweise zur Bekämpfung von Burn-out kommen nicht nur Einzelpersonen zugute, sondern steigern auch die Gesamtleistung des Unternehmens und ebnen den Weg für einen gesünderen und wertgeschätzteren Arbeitsplatz.

Start-up-Büros – Worauf sollte man achten?

Welche Elemente im Start-up-Büro den Arbeitsalltag wirklich verbessern – von Druckerpatronen bis Ergonomie.

In neu gegründeten Unternehmen liegt der Fokus verständlicherweise auf Produktentwicklung, Finanzierungsrunden und der Markteinführung. Das operative Umfeld – also das Büro selbst – wird dabei oft eher pragmatisch betrachtet: Hauptsache WLAN, ein paar Stühle, ein Drucker.

Doch gerade in der Anfangsphase, wenn viel improvisiert und eng zusammengearbeitet wird, machen gut funktionierende Strukturen den Alltag nicht nur effizienter, sondern auch stressfreier. Und das beginnt oft bei scheinbaren Nebensächlichkeiten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, welche „Kleinigkeiten“ während der Gründungsphase den Unterschied machen können und warum es so wichtig ist, hier direkt von Beginn an keine Kompromisse einzugehen.

Druckerpatronen: Qualität verhindert Ausfälle

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, bei der Suche nach der „perfekten Büroausstattung“ genau hinzuschauen: Drucker. Solange sie funktionieren, gerät ihr hoher Stellenwert schnell in Vergessenheit. Sobald sie aber im entscheidenden Moment streiken – etwa vor einem Pitch oder Vertragsversand – wird klar, wie wichtig reibungslose Technik ist. Ein häufiger Grund für Probleme liegt bei den Patronen. Wer auf günstige Alternativen ohne geprüfte Qualität setzt, riskiert verschmierte Ausdrucke, Fehlermeldungen oder im schlimmsten Fall teure Reparaturen. Kompatible und originale Patronen sorgen nicht nur für saubere Ausdrucke, sondern auch für eine zuverlässige Funktionsweise. In einem Büro, in dem Zeit ohnehin knapp ist, sollten solche Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden.

Ergonomische Büromöbel für einen komfortableren Arbeitsalltag

Der improvisierte Arbeitsplatz gehört für viele Gründer zur Realität. Doch über Wochen und Monate hinweg wirken sich Klappstühle, falsche Bildschirmhöhen und unbequeme Sitzpositionen auf Konzentration, Gesundheit und Arbeitsmoral aus.

Bereits mit wenigen gezielten Anschaffungen – einem ergonomischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem zusätzlichen Monitor – lässt sich die Arbeitssituation spürbar verbessern.

Für Teams, die täglich lange Stunden am Schreibtisch verbringen, ist Ergonomie kein Komfortthema, sondern ein produktiver Faktor – sowohl im klassischen Großraumbüro als auch im Home Office.

Raumgestaltung mit Wirkung: Diese Punkte werden wichtig

Nicht jedes Start-up kann sich ein Office leisten, das in jeglicher Hinsicht im Trend liegt. Hier kann es sich lohnen, nach und nach vorzugehen und die Umgebung schrittweise zu optimieren.

Licht, Akustik und Struktur eines Raums wirken bei vielen Menschen direkt auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden des Teams. Tageslicht, grüne Pflanzen und eine gewisse Ordnung helfen dabei, aus einem funktionalen Raum einen echten Arbeitsort zu machen.

In offenen Räumen kann schon ein einzelner Raumtrenner helfen, akustische Belastungen zu reduzieren. Kleine Investitionen in das Raumgefühl zahlen sich langfristig aus.

Die Küche als sozialer Dreh- und Angelpunkt

Die Kaffeeküche ist in vielen Start-ups weit mehr als ein Ort für kurze Pausen. Hier entstehen Gespräche, Ideen und oft auch Lösungen. Eine funktionierende Kaffeemaschine, frisches Wasser, eventuell etwas Obst – all das fördert informelle Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, gerade in hybriden oder schnell wachsenden Teams.

Solche Orte tragen mehr zur Unternehmenskultur bei, als es ihr funktionaler Zweck vermuten lässt.

Technik, die in jeglicher Hinsicht unterstützt

Eine instabile Internetverbindung, schlechte Mikrofone oder veraltete Bildschirme bremsen den Arbeitsfluss. Besonders bei Remote-Zusammenarbeit oder externen Meetings kann mangelhafte Technik auch unprofessionell wirken. Dabei müssen es keine High-End-Lösungen sein – aber eine verlässliche, solide Grundausstattung ist essenziell.

Zudem kann es sich lohnen, sich in Zeiten von KI, der entsprechenden Übergangsphase und den hiermit verbundenen Möglichkeiten immer wieder über neue Techniken zu erkundigen.

Fest steht: Ein funktionierendes System spart täglich Zeit

Im Alltag entscheidet oft nicht das große Konzept, sondern die tägliche Organisation. Fehlende Kabel, unauffindbare Unterlagen oder schlecht abgestimmte Kalender kosten Zeit und Nerven. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig einfache, funktionierende Systeme zu etablieren:

- Digitale Kalender mit klarer Terminabstimmung

- Zentrale Ablageorte für gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien

- Grundausstattung an Ladekabeln, Adaptern und Ersatzteilen

- Einheitliche Dateistrukturen und Backup-Routinen

- Sichtbare, aber dezente Beschriftungen von Räumen, Ordnern und Geräten.

Einmal eingerichtet, wirken diese Maßnahmen wie kleine Automatismen, die den Arbeitsfluss im Hintergrund am Laufen halten.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Start-up-Büros müssen nicht perfekt sein – aber funktional. Gerade weil Ressourcen oft knapp sind, lohnt es sich, an den richtigen Stellen gezielt zu investieren. Wer Druckerprobleme vermeidet, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und für eine funktionierende Infrastruktur sorgt, schafft bessere Voraussetzungen für konzentriertes, effizientes Arbeiten.

Nicht alles muss auf einmal umgesetzt werden. Doch wer kleine Schwachstellen im Alltag erkennt und angeht, verschafft seinem Team genau das, was in der Start-up-Phase am wertvollsten ist: Zeit, Fokus und Energie für das Wesentliche.

Die Zukunft des Sehens: Wege zur besseren visuellen Gesundheit

Die Augen leisten täglich Höchstarbeit. Sehtraining, Technik, Therapie: Was hilft wirklich, um langfristig wieder besser sehen zu können – jenseits der Brille?

Gutes Sehen ist eine zentrale Voraussetzung für Lebensqualität – beim Arbeiten, Lernen, Autofahren oder in der Freizeit. Doch der Alltag vieler Menschen stellt die Augen zunehmend vor Herausforderungen: Ständiges Starren auf Bildschirme, künstliches Licht, Stress und mangelnde Pausen führen dazu, dass die Sehkraft bei vielen nachlässt – oft schon in jungen Jahren.

Wer dauerhaft wieder besser sehen können möchte, sollte frühzeitig handeln: durch bewusste Sehgewohnheiten, präventive Maßnahmen und gegebenenfalls auch durch gezielte Unterstützung. Denn gutes Sehen ist kein Zufall – es ist das Ergebnis aus Pflege, Wissen und richtigen Entscheidungen im Alltag.

Wenn die Augen an ihre Grenzen stoßen

Die Anforderungen an unser visuelles System sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Digitale Arbeit, ständiges Fokussieren auf kurze Distanzen und geringe Erholungsphasen belasten die Augen dauerhaft. Hinzu kommen Umweltfaktoren wie trockene Luft, künstliches Licht oder unausgewogene Ernährung, die sich ebenfalls auf die Sehleistung auswirken können.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit über zwei Milliarden Menschen an einer Beeinträchtigung der Sehkraft – ein erheblicher Teil davon wäre vermeidbar oder behandelbar. Doch während Sehhilfen wie Brillen und Linsen gut verfügbar sind, bleibt die Frage: Wie können wir unsere Augen langfristig gesund halten – oder ihre Leistungsfähigkeit sogar wieder verbessern?

Sehtraining und Prävention: Mehr als nur Gymnastik für die Augen

Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist das Sehtraining. Dabei geht es um gezielte Übungen, die helfen sollen, bestimmte Sehfunktionen wie Fokussierung, Augenbeweglichkeit oder die Zusammenarbeit beider Augen zu verbessern.

Besonders bei Bildschirmarbeit oder funktionellen Sehproblemen – etwa durch Stress oder Verspannungen – kann Sehtraining helfen, Symptome wie Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen oder Konzentrationsprobleme zu lindern. Auch Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwächen oder Menschen mit latentem Schielen profitieren von dieser Methode.

Wichtig ist jedoch: Sehtraining ersetzt keine medizinische Diagnose. Es sollte gezielt eingesetzt und von qualifizierten Fachkräften begleitet werden. In vielen Fällen ist es als Ergänzung zu klassischen Sehhilfen oder therapeutischen Maßnahmen sinnvoll – aber kein Allheilmittel.

Technologische Innovationen: Sehverbesserung neu gedacht

Neben klassischen Methoden entstehen immer mehr digitale und technologische Lösungen, die den Weg zur besseren Sehleistung unterstützen sollen. Dazu zählen beispielsweise Apps für visuelle Übungen, smarte Brillensysteme oder individualisierte Screenfilter, die Augenbelastungen durch Blaulicht reduzieren.

Auch im medizinischen Bereich schreitet die Entwicklung rasant voran: Laserbehandlungen werden präziser, Linsenchirurgie bietet neue Optionen, und KI-basierte Diagnosetools ermöglichen frühzeitige Erkennung von Netzhautveränderungen. In der Kombination aus klassischer Optometrie, moderner Diagnostik und digitalen Anwendungen liegt ein großes Potenzial.

Digitale Plattformen begleiten diesen Wandel, indem sie umfassende Informationen, Beratungsangebote und moderne Ansätze rund ums Sehen bündeln. Dabei steht nicht nur die Korrektur, sondern die ganzheitliche Betrachtung der Sehgesundheit im Vordergrund.

Sehgewohnheiten im Alltag – und wie sie sich ändern lassen

Wer seine Augen langfristig entlasten möchte, sollte sich auch mit den eigenen Gewohnheiten auseinandersetzen. Viele Sehprobleme entstehen nicht über Nacht, sondern entwickeln sich schleichend – durch monotone Blickrichtungen, schlechte Lichtverhältnisse oder fehlende Bewegung im Sehalltag.

Ein paar einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen im Alltag können helfen:

- 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß (ca. 6 Meter) Entfernung schauen – zur Entlastung der Augenmuskulatur.

- Natürliches Licht nutzen: Wann immer möglich, Tageslicht bevorzugen und direkte Blendung vermeiden.

- Regelmäßige Pausen einbauen: Bildschirmarbeit unterbrechen, in die Ferne blicken, die Augen schließen.

- Ergonomische Bildschirmhöhe: Der Monitor sollte leicht unter Augenhöhe positioniert sein.

- Ausreichend blinzeln: Um die Augenoberfläche feucht und geschützt zu halten.

Diese kleinen Veränderungen lassen sich oft leicht umsetzen – sie fördern nicht nur das Sehen, sondern auch die allgemeine Konzentration und das Wohlbefinden.

Zukunftsperspektiven: Wie wir morgen sehen werden

Die Augenmedizin und Sehforschung befinden sich im Umbruch. Neue Therapieformen, bessere Vorsorgestrukturen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Optometristen und digitalen Gesundheitsanbietern eröffnen neue Chancen für Millionen Menschen weltweit.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass gutes Sehen nicht nur eine Frage der richtigen Brille ist – sondern eine ganzheitliche Aufgabe, die Körper, Geist und Technologie einbezieht. Wer frühzeitig Maßnahmen ergreift, achtsam mit den eigenen Sehgewohnheiten umgeht und sich bei Bedarf professionelle Unterstützung holt, kann oft mehr erreichen, als er denkt.

Sehgesundheit braucht Aufmerksamkeit, Wissen und passende Lösungen

„Wieder besser sehen können“ – das ist heute keine reine Vision mehr, sondern in vielen Fällen realistisch erreichbar. Die Kombination aus moderner Diagnostik, individueller Beratung und smarter Technologie schafft neue Möglichkeiten für alle, die ihre Sehkraft erhalten oder verbessern möchten.

Ob durch Prävention, Sehtraining, medizinische Behandlung oder bewusstere Nutzung digitaler Tools: Wer seine Gesundheit ernst nimmt, schafft sich eine bessere Lebensqualität – und bleibt in einer zunehmend visuellen Welt auf Augenhöhe.

Kein Wagnis ohne Risiko

Gefahren, mit denen Startups rechnen müssen, und wie man sie bestmöglich minimiert.

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich immer und grundsätzlich ein Risiko. Der Erfolg ist keineswegs garantiert, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Gründer*innen. Doch nicht alle Gefahren in der Startup-Welt drohen allein dem Betrieb – viele betreffen auch die Köpfe hinter den jungen Unternehmen. Deshalb gilt es, in alle Richtungen die Fühler auszustrecken, um mögliche Gefahrenherde rechtzeitig zu erkennen und wenigstens zu minimieren.

ALLE RISIKEN IM BLICK

Es ist naheliegend, sich als Gründer*in zuallererst Gedanken um das Wohlergehen der Firma zu machen. Immerhin bildet sie die Lebensgrundlage, nicht nur für einen selbst, sondern genauso für Partner und Mitarbeiter. Dabei sollte aber keinesfalls übersehen werden, dass auch die Gründer*innen selbst persönliche Risiken zu tragen haben.

Betriebliche Risiken

Ohne Frage ist nachvollziehbar, dass eine Firma gerade in ihren Kindertagen die volle Aufmerksamkeit braucht. Bevor sie konsolidiert ist, erscheinen selbst übliche Risiken umso größer – schlichtweg, weil die Folgen schwerwiegender sind. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob die Gefahren schon im Vorfeld abzusehen waren oder ob sie ohne jede Vorwarnung zugeschlagen haben.

Versicherungen helfen zwar, den finanziellen Schaden abzufangen, der etwa durch einen Einbruch, einen Brand oder auch Haftungsansprüche von Geschäftspartnern entstehen kann. Dennoch bleiben die empfindlichen Störungen des laufenden Betriebs, die ein frühes Aus für ein junges Unternehmen bedeuten können.

Laserdrucker im Überblick: Effizienz und Präzision für Ihr Büro

Warum Laserdrucker in Büros so beliebt sind: Vorteile, Marken, Druckqualität, Wirtschaftlichkeit.

Moderne Büroumgebungen erfordern leistungsstarke Drucktechnologien, die den steigenden Anforderungen an Qualität und Produktivität gerecht werden. Laserdrucker überzeugen dabei durch ihre Effizienz, präzise Druckergebnisse und robuste Konstruktion für professionelle Anforderungen.

Sie bieten nicht nur eine hohe Druckgeschwindigkeit, sondern auch eine ausgezeichnete Textschärfe und Farbbrillanz. Zudem zeichnen sich Laserdrucker durch ihre Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand aus, was sie zu idealen Begleitern im hektischen Büroalltag macht.

Beliebte Laserdruckermarken im Überblick

Führende Hersteller wie HP, Canon, Brother und Lexmark prägen den Laserdruckermarkt mit individuellen Stärken. HP bietet zuverlässige Geräte mit hochwertigen Druckergebnissen, wie beispielsweise die Laserdrucker der HP LaserJet P2055 Serie, die sich durch ihre Effizienz und Präzision auszeichnen. Canon stellt eine breite Modellpalette für verschiedene Anforderungen bereit, während Brother sich durch ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis hervortut, was besonders für kleinere Unternehmen attraktiv ist. Lexmark konzentriert sich auf effiziente und umweltfreundliche Geräte, die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen.

Diese Vielfalt ermöglicht es Unternehmen, einen optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Drucker zu finden.

Technische Vorzüge moderner Laserdrucker

Moderne Lasertechnologie revolutioniert den Bürodruck mit beeindruckender Präzision und Geschwindigkeit. Dies führt zu gestochen scharfen Texten und detailreichen Grafiken, die selbst feinste Nuancen wiedergeben. Die robuste Konstruktion und präzisen Komponenten gewährleisten einen störungsfreien Betrieb, auch bei intensivem Druckaufkommen. Laserdrucker bieten zahlreiche technische Vorzüge:

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 70 Seiten pro Minute

- Exzellente Bildqualität mit bis zu 1200 dpi Auflösung

- Energieeffizienz durch kurze Aufwärmzeiten

- Vielseitige Medienverarbeitung, einschließlich schwerer Papiere

Diese Eigenschaften machen Laserdrucker besonders geeignet für Büroumgebungen, die konstante Qualität, Zuverlässigkeit und hohe Produktivität benötigen. Zudem ermöglichen fortschrittliche Netzwerkfunktionen eine nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen, was die Effizienz weiter steigert.

Wirtschaftlichkeit von Laserdruckern: Ein Kostenvergleich

Laserdrucker zeichnen sich durch einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu Tintenstrahldruckern aus, was zu niedrigeren Stromkosten führt. Die Verwendung von Tonerkartuschen mit hoher Seitenreichweite reduziert zudem die Kosten pro Druckseite erheblich. Bei hohem Druckvolumen wird diese Effizienz besonders deutlich. Somit erweisen sich Laserdrucker als wirtschaftlich vorteilhaft für Anwender mit regelmäßig großem Druckaufkommen.

Zusätzlich profitieren Unternehmen von geringeren Wartungskosten und längeren Standzeiten der Geräte. Die Anschaffungskosten eines Laserdruckers amortisieren sich oft schnell durch die Einsparungen im laufenden Betrieb, insbesondere bei intensiver Nutzung. Auch die Zeitersparnis durch schnelleres Drucken und weniger Papierstaus trägt zur Wirtschaftlichkeit bei.

Einsatzmöglichkeiten von Laserdruckern in verschiedenen Umgebungen

Laserdrucker bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen. In Unternehmen unterstützen sie effiziente Arbeitsabläufe durch präzise Druckqualität und hohe Geschwindigkeit. Im Home-Office ermöglichen sie professionelle Ausdrucke ohne physische Büropräsenz. Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen profitieren von der effizienten Produktion umfangreicher Dokumente wie Lehrmaterialien oder Patientenunterlagen.

Diese Anpassungsfähigkeit macht Laserdrucker zu einer flexiblen Lösung für diverse Branchen und Anforderungen. Einige der wichtigsten Einsatzbereiche für Laserdrucker sind:

- Büroumgebungen: Für Geschäftskorrespondenz und interne Dokumente

- Grafikdesign: Zur Erstellung hochwertiger Entwürfe und Präsentationen

- Einzelhandel: Für Preisschilder und Werbematerialien

- Logistik: Zum Drucken von Versandetiketten und Lieferscheinen

Darüber hinaus eignen sich Laserdrucker hervorragend für den Einsatz in Bibliotheken, wo sie große Mengen an Texten und Katalogen produzieren können, sowie in der Forschung für detaillierte Diagramme und Berichte.

Langfristige Vorteile einer Investition in einen Laserdrucker

Laserdrucker zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und präzisen Komponenten aus, was sie deutlich zuverlässiger als Tintenstrahldrucker macht. Ihre geringere Störanfälligkeit führt zu einer höheren Betriebsverfügbarkeit. Reduzierte Wartungsintervalle senken die Betriebskosten merklich. Langlebige Verbrauchsmaterialien unterstützen zusätzlich die wirtschaftliche Gesamteffizienz.

Diese Faktoren machen Laserdrucker zu einer besonders lohnenden Investition für Büros mit hohem Druckaufkommen. Die langfristigen Vorteile einer Investition in einen Laserdrucker umfassen:

- Geringere Kosten pro Seite bei hohem Druckvolumen

- Schnellere Druckgeschwindigkeit für erhöhte Produktivität

- Bessere Druckqualität, insbesondere bei Texten und Grafiken

- Umweltfreundlichere Option durch weniger Verpackungsmüll

Zudem bieten moderne Laserdrucker oft erweiterte Funktionen wie Duplexdruck und Netzwerkanbindung, die die Effizienz im Büroalltag weiter steigern. Die Anschaffungskosten amortisieren sich in der Regel schnell durch die niedrigeren Betriebskosten.

Zusammenfassung der Vorteile von Laserdruckern

Laserdrucker verbinden technologische Präzision mit wirtschaftlicher Effizienz und bieten Unternehmen eine flexible Drucklösung für unterschiedliche Anforderungen und Branchen. Sie zeichnen sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten, exzellente Textqualität und niedrige Seitenkosten aus. Zudem sind sie besonders zuverlässig und wartungsarm, was lange Ausfallzeiten minimiert. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht es, verschiedene Medien wie Papier, Etiketten und Umschläge zu bedrucken, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen Büroumgebungen macht.

Nächtliche Verspätungen: Was steht Ihnen zu?

Was Fluggäste bei nächtlichen Flugverspätungen beachten sollten und wie Sie Ihre Ansprüche im Falle des Falles rechtlich geltend machen.

Nächtliche Verspätungen sind für Fluggäste nicht nur ärgerlich, sondern oft auch mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden. Lange Wartezeiten, verpasste Anschlussflüge und die Herausforderung, nachts alternative Transport- oder Unterkunftsmöglichkeiten zu finden, machen solche Situationen besonders belastend. Doch wussten Sie, dass Sie in vielen Fällen Anspruch auf Entschädigung haben? Die Rechtsplattform flugrecht.de unterstützt Fluggäste dabei, ihre Rechte effizient durchzusetzen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie bei nächtlichen Flugverspätungen beachten sollten und wie Sie Ihre Ansprüche geltend machen.

Warum sind nächtliche Verspätungen besonders problematisch?

Verspätungen, die in die Nachtstunden fallen, haben oft größere Auswirkungen als solche tagsüber. Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte sind nachts weniger frequentiert, was dazu führt, dass die Infrastruktur, wie öffentliche Verkehrsmittel, stark eingeschränkt ist. Hotels in Flughafennähe sind oft ausgebucht, und die Suche nach alternativen Unterkünften kann schwierig und zeitaufwändig sein. Hinzu kommt, dass viele Menschen nachts ihre Ruhezeit benötigen, um am nächsten Tag leistungsfähig zu sein – eine durch Verspätungen gestörte Nacht kann erhebliche persönliche und berufliche Folgen haben.

Die europäische Fluggastrechteverordnung EU Nr. 261/2004 bietet jedoch umfassenden Schutz, auch bei nächtlichen Flugverspätungen. Wer die eigenen Rechte kennt, kann besser reagieren und Ansprüche erfolgreich durchsetzen.

Ihre Rechte bei nächtlichen Verspätungen

Ab welchem Zeitpunkt wird eine Verspätung entschädigt?

Grundsätzlich hängt Ihr Entschädigungsanspruch von der Dauer der Verspätung und der zurückgelegten Flugstrecke ab:

- Dauer: Eine Verspätung von mindestens drei Stunden am Zielort ist Voraussetzung.

- Strecke: Die Entschädigung richtet sich nach der Flugdistanz:

- Bis 1.500 km: 250 €

- 1.500–3.500 km: 400 €

- Über 3.500 km: 600 €

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Flug am Tag oder in der Nacht stattfindet. Entscheidend ist, wann das Flugzeug am Zielort ankommt. Wichtig: Bei außergewöhnlichen Umständen, wie extremem Wetter oder politischen Unruhen, können Airlines von ihrer Entschädigungspflicht entbunden sein.

Betreuungspflichten der Airline

Zusätzlich zur finanziellen Entschädigung haben Fluggesellschaften eine Betreuungspflicht. Diese umfasst insbesondere:

- Verpflegung: Kostenlose Mahlzeiten und Getränke während der Wartezeit.

- Kommunikationsmöglichkeiten: Zwei kostenlose Telefonate, E-Mails oder Faxe.

- Unterkunft und Transport: Sollte der Flug erst am nächsten Tag starten, muss die Airline eine Unterkunft und den Transfer dorthin organisieren.

Wichtige Voraussetzungen für Ihre Ansprüche

Um Ihre Rechte geltend zu machen, ist es wichtig, Beweise zu sichern:

- Bordkarten und Buchungsbestätigungen sollten sorgfältig aufbewahrt werden.

- Zeitstempel und Flugdetails, wie die tatsächliche Ankunftszeit, sind entscheidend.

- Dokumentieren Sie, wie die Airline auf die Situation reagiert hat. Falls Ihnen keine Betreuung angeboten wurde, bewahren Sie Quittungen für entstandene Kosten auf.

Häufige Fragen zu nächtlichen Verspätungen

Wie gehe ich vor, wenn mein Flug nachts verspätet ist?

- Sprechen Sie die Airline direkt an und erkundigen Sie sich nach Betreuung und Alternativen.

- Dokumentieren Sie alle relevanten Details.

- Prüfen Sie Entschädigungsansprüche mithilfe von Flugrecht.de.

Was passiert, wenn die Airline keinen Ersatzflug anbietet?

Falls die Airline keine adäquaten Alternativen stellt, können Sie sich selbst um Ersatzflüge oder Unterkünfte kümmern. Wichtig ist, die entstandenen Kosten zu dokumentieren und Quittungen aufzubewahren. Diese können Sie später als Teil Ihrer Ansprüche geltend machen.

Wie lange habe ich Zeit, meine Ansprüche geltend zu machen?

Die Verjährungsfrist für Fluggastrechte beträgt in Deutschland drei Jahre ab dem Ende des Jahres, in dem die Verspätung aufgetreten ist. Es ist jedoch ratsam, so früh wie möglich aktiv zu werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

Ein eigener Fuhrpark für Start-ups

Jedes gewerblich genutzte Fahrzeug bringt einen enormen Aufwand mit sich: Anschaffung, Versicherung, Wartung und Pflege verschlingen viel Zeit und Geld. Darüber hinaus sind zentrale Parkmöglichkeiten knapp und die Mieten für eigene Stellplätze entsprechend hoch. Für Gründer*innen und Selbständige kann CarSharing hier eine ideale Lösung sein.

Was ist CarSharing?

CarSharing ist die geteilte Nutzung von Autos. Halter der Fahrzeuge ist ein CarSharing-Anbieter. Unternehmen können ihre Mitarbeitenden registrieren, die dann selbstständig und rund um die Uhr die Autos des Anbieters – in der Regel per App – buchen können. Jede Fahrt wird in der Rechnung detailliert aufgeschlüsselt und Kosten fallen nur bei tatsächlicher Nutzung an.

Was ist der Unterschied zu Dienstfahrzeugen oder Leasing?

Durch das Pay-Per-Use-Modell wird beim CarSharing im Gegensatz zu klassischen Dienstwägen oder Leasingfahrzeugen kein Kapital gebunden. Sprit und Versicherung sind immer im Preis inklusive und der Anbieter übernimmt Wartung und Reinigung der Fahrzeuge.

Die wichtigsten Vorteile von CarSharing auf einen Blick:

Kosten nur bei tatsächlicher Nutzung

Für Gründer*innen ist CarSharing in sehr vielen Fällen günstiger als ein eigenes Firmenfahrzeug. Kosten entstehen nur dann, wenn tatsächlich gefahren wird. So entfallen hohe Anschaffungskosten oder Leasingraten und das Startkapital kann statt in einen Firmenwagen in das Kerngeschäft investiert werden. Betriebswirtschaftlich sorgt CarSharing in jedem Fall für eine Entlastung: sämtliche Verwaltungsaufgaben werden komplett ausgelagert und sind im Preis inbegriffen. Dasselbe gilt für Versicherung, Benzin oder Strom, Reinigung und Wartung.

Zugriff auf eine ganze Fahrzeugflotte

Einer der größten Vorteile von CarSharing liegt in der Flexibilität: Mit CarSharing haben Startups Zugang zu einer großen Fahrzeugflotte. In den allermeisten Fällen besteht diese auch aus vielen verschiedenen Modellen unterschiedlicher Größe. Für Termine bei Kund*innen reicht ein Kleinwagen, für Veranstaltungen ist vielleicht ein größeres Modell besser geeignet.

Nachhaltige Mobilität

Neben organisatorischen Vorteilen und Kosteneinsparungen lohnt sich CarSharing auch aus ökologischer Perspektive. Durch die geteilte Nutzung werden insgesamt weniger Autos benötigt und viele CarSharing-Anbieter setzen auf spritsparende sowie elektrische Modelle. Das gilt besonders für Anbieter, die mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet sind. So können Start-ups von Beginn an ihren ökologischen Fußabdruck kleinhalten.

Vier Punkte zur Auswahl des richtigen CarSharing-Anbieters

1. Der Standortfaktor