Aktuelle Events

Automatisierung im E-Commerce: Alles bis auf die Retoure

Viele Prozesse, von Rabatt-Angeboten per E-Mail bis hin zum Versand der Bestellbestätigung, werden in Onlineshops inzwischen smart geregelt. Was beachtet werden muss, um nach Automatisierungs-Maßnahmen keinen toten Winkel im eigenen Shop zu haben.

Obwohl der Bereich E-Commerce seit Jahren wächst und durch die Pandemie sogar einen zusätzlichen Schub erhielt, bleibt auch das Online-Shopping nicht von der Konjunkturflaute verschont. Mit Einsparungspotenzial in Sachen Kosten und Zeit, aber auch seitens Mühe und Aufwand der Mitarbeitenden, spricht viel dafür im E-Commerce zu automatisieren. Zu diesen Anreizen gesellen sich aber auch ein Gefühl von Druck, sobald die Wirtschaft schrumpft. Zusätzlich wächst mit dem jüngsten Quantensprung in der künstlichen Intelligenz (KI) durch Large-Language-Models wie ChatGPT auch der Katalog an Prozessen, die automatisiert werden können. Besonders im Kundenservice sind ChatGPT und Co. vielversprechend, denn noch nie war eine Unterhaltung mit einer KI so flüssig wie jetzt.

Zwar wird der Kund*innenservice an sich nicht unbedingt durch eine KI ersetzt, aber die Masse an kund*innenseitigen Anliegen könnte in Zukunft beispielsweise erst durch eine KI bearbeitet werden, die Kleinigkeiten selbst erledigt und komplexere Fälle an die richtigen Mitarbeitenden weiterleitet. Somit entsteht Zugzwang hin zur Automatisierung im E-Commerce: Einerseits durch neue technische Möglichkeiten und andererseits durch das Schrumpfen der Wirtschaft. Denn die Konkurrenz, die diesbezüglich schon jetzt gut aufgestellt ist, spart an vielen Stellen Kosten. Ein hohes Maß an Effizient ist häufig der Puffer, der Unternehmen sicher durch eine Rezession bringt.

Allein im Sinne der Zeitersparnis und Verschlankung der Arbeitsprozesse wurde auch schon bei fast jedem Online-Shop mit Automatisierungsmaßnahmen angesetzt. Beispielsweise Versand- oder Bestellbestätigungen werden automatisch nach der Bestellung an die E-Mailadressen der Kund*innen gesendet. Was jedoch häufig außer Acht gelassen wird, wenn Händler*innen mithilfe von E-Commerce-Software wie Shopify oder Spryker Prozesse automatisieren lassen, sind dem Kauf nachgelagerte Prozesse: Die After-Sales-Services. Es ist nachvollziehbar, dass Händler*innen ihr Hauptaugenmerk auf die Umsatzgenerierung legen. Zwar sind alle Automatisierungs-Maßnahmen zunächst Investitionen, aber rudimentäre After-Sales-Services sind aus Kund*innenperspektive kein Highlight und bestimmte Aspekte werden schnell zur Kostenfalle. Und den Shop automatisieren zu lassen, um Jahre später mit ähnlichen Maßnahmen beispielsweise beim Warenrückversand anzusetzen, ist ganz und gar nicht im Sinne der Effizienz, die während wirtschaftlichen Durststrecken so wichtig ist.

Das Dilemma: Ganz abgeben oder gänzlich selbst machen

Einerseits liegt das daran, dass die meisten allgemeinen Software-Lösungen für den E-Commerce nur bedingte Möglichkeiten für die Abwicklung von Warenrücksendungen haben. Häufig ist dies nur ein typischer Retourenschein, der von einem/einer Mitarbeitenden über die Software ausgedruckt wird – und dieser ist auch noch nicht mal bei jeder Software automatisch ausgefüllt! Andererseits gehen viele Shops den Weg über Fulfillment-Dienstleister wie Amazon. Fulfillment-Dienstleister übernehmen dann je nach Vereinbarung von Warenversand, Logistik und Rückversand alles. Manche sogar den Kund*innenservice. Also haben E-Commerce-Unternehmen die Qual der Wahl: Entweder es selbst in die Hand nehmen und das Automatisierungspotential der After-Sales-Services anhand der vorhandenen Bedingungen selbst ausschöpfen – unter Kosten- und Zeitaufwand. Oder das Ganze an einen Fulfillment-Dienstleister auslagern. Mit den Bereichen Kund*innenservice, Waren- und Rückversand sowie Logistik ist das ein signifikanter Teil des eigenen Geschäfts, den man nicht mehr selbst in der Hand hat und dadurch an Flexibilität einbüßt.

Die Sekundärkosten im Blick behalten

Auch über Sekundärkosten sollte man sich Gedanken machen. Denn wenn der Dienstleister bzw. die Dienstleisterin Warenrücksendungen und auch die Logistik übernimmt, prüft diese(r), ob zurückgeschickte Ware wiederverkaufsfähig ist. Diese Prüfung ist durch die eigenen Mitarbeitenden meistens gründlicher als durch Dritte, die diese Art von Prüfung für eine riesige Bandbreite an Produkten vornehmen. Alles, was als nicht wiederverkaufsfähig kategorisiert wird, löst zusätzliche Kosten aus: Lagerkosten, Personalkosten durch das Processing und eventuell auch weitere Kosten im Sinne des Transports der B-Ware oder gar ihrer Vernichtung.

Diese nachgelagerten Kosten lassen sich durch ihre Unberechenbarkeit auch nur schwer antizipieren und machen das strategielose Retourenmanagement zu einer potentiellen Kostenfalle. Jedoch bekommt man von solchen Dynamiken natürlich früher etwas mit, wenn das Retourenmanagement im eigenen Haus stattfindet. Kommt ein Produktionsüberhäng hinzu muss die eigene B-Ware in einem anderen Markt verkauft werden, denn sie sollte nicht mit der Hauptware konkurrieren. Oft müssen hierfür Labels entfernt werden. Der Rattenschwanz der Probleme kann schier endlos sein, wenn man nicht auf sie vorbereitet ist. Und im schlimmsten Fall ist die Vernichtung der B-Ware rentabler, wenn auch der Image-Schaden für diese Entscheidung zurecht enorm sein kann.

Ist die Effizienzrevolution durch Automatisierung im E-Commerce auch im Retourenmanagement zu realisieren?

Und so finden sich Händler*innen in einer wirklichen Zwickmühle wieder: Um die Zeitersparnis und dadurch indirekte Kosteneinsparungen durch Automatisierung nicht nur im täglichen Geschäft, sondern auch im Retourenmanagement zu realisieren, müssen entweder Mitarbeitende mit solidem Know-how diese Prozesse entwickeln und etablieren, oder der gesamte Bereich wird an eine(n) Fulfillment-Dienstleister*in abgegeben. Eine dritte Möglichkeit bestünde in einem dedizierten Service- und Retouren-Portal, das zusammen mit einem Partner aufgesetzt wird.

Aber letztendlich müssen Händler*innen selbst die Entscheidung treffen, womit sie sich wohler fühlen: Alles selbst entwickeln und die Kosten für die eigene Entwicklung der Automatisierungsmaßnahmen stemmen, Alles in fremde Hände geben, oder eine individuelle Lösung durch einen Dritten, die dann aber im Hause geführt wird. Wofür sich ein(e) Händler*in auch entscheidet, sicher ist, dass durch Datenerhebung im Rückgabeprozess sich die Retourenquote selbst längerfristig senken lässt und ein gut aufgestellter Kund*innenservice die Kund*innenzufriedenheit verbessert.

Zeitgleich ist es notwendig, sich gezielt mit dem Retourenmanagement auseinander zu setzen und eine Strategie zu entwickeln, um das Risiko der Retoure als Kostenfalle zu entkräften. Den Rückgabeprozess als zusätzliche Schnittstelle zum/zur Kund*in zu begreifen, ermöglicht auch die Erhebung von ganz anderen Daten als bisher.

Und besonders wenn die neuen Möglichkeiten von generativer KI wie ChatGPT im Kund*innenservice genutzt werden können – ein Chat-Bot in Kombination mit einem Self-Service-Portal ist durchaus denkbar – wächst der Stellenwert von Kund*innendaten jeglicher Art. Heute sind sie wichtig, um Erkenntnisse über das eigene Geschäft zu gewinnen, die auch in Entscheidungen umgesetzt werden können. Mit generativer KI könnten diese Daten aber schon morgen wichtig sein, um eine generative KI überhaupt einsetzen zu können, denn je genauer und besser der Prompt, desto besser der KI-generierte Content.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO von Trusted Returns, der IT-Plattform für das Retourenmanagement im E-Commerce und für den nationalen und internationalen Handel.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Regulierte Produkte online verkaufen: Was Gründer zu REACH, Produktsicherheit & Compliance wissen müssen

Wer einen eigenen Online-Shop aufbaut, denkt zuerst an Marketing, Shop-Design und Logistik. Spätestens beim Sortiment taucht jedoch eine Frage auf, die für viele Gründer entscheidend ist: Darf ich dieses Produkt überhaupt verkaufen – und unter welchen Voraussetzungen?

Gerade bei regulierten Produkten entscheidet rechtliche Sorgfalt nicht nur über Abmahnungen oder Rückrufe, sondern auch über das Vertrauen der Kunden. Dieser Leitfaden zeigt verständlich, worauf Gründer beim Online-Verkauf achten müssen – mit Fokus auf REACH, Produktsicherheit und praktische Compliance.

Was gilt überhaupt als „reguliertes Produkt“?

Regulierte Produkte sind Waren, die besonderen gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Dazu zählen unter anderem:

- Kosmetische Produkte

- Chemische Gemische und Stoffe

- Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel

- Medizinprodukte

- Produkte mit Hautkontakt oder bestimmungsgemäßem Körperkontakt

Typisch für diese Produktgruppen ist:

Nicht allein das Produkt an sich ist relevant – sondern auch Inhaltsstoffe, Kennzeichnung, Nachweise und Dokumentation.

REACH – was Gründer wirklich wissen müssen

REACH ist die zentrale EU-Chemikalienverordnung. Sie betrifft nicht nur klassische Chemikalien, sondern auch viele Alltagsprodukte, wenn darin Stoffe enthalten sind.

Für Gründer im E-Commerce bedeutet das:

- Produkte dürfen keine verbotenen Stoffe enthalten

- Grenzwerte für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) müssen eingehalten werden

- Lieferanten müssen entsprechende Informationen bereitstellen

Wichtig:

Auch Händler tragen Verantwortung – nicht nur Hersteller. Wer Produkte in der EU in Verkehr bringt, muss im Zweifel nachweisen können, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.

Ein häufiger Fehler von Gründern ist es, sich ausschließlich auf Aussagen des Lieferanten zu verlassen, ohne entsprechende Dokumente anzufordern.

Produktsicherheit ist kein Formalthema

Neben REACH gilt in Deutschland und der EU vor allem das Produktsicherheitsrecht. Grundprinzip:

Ein Produkt darf keine Gefahr für Verbraucher darstellen, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.

Dazu gehören unter anderem:

- sichere Materialien

- klare Gebrauchshinweise

- Warnhinweise, wenn Risiken nicht ausgeschlossen werden können

- nachvollziehbare Produktinformationen

Für den Onlinehandel bedeutet das zusätzlich:

Alle relevanten Informationen müssen auch im Shop korrekt dargestellt werden – nicht nur auf der Verpackung.

Kennzeichnung und Dokumentation: oft unterschätzt

Viele Gründer unterschätzen den Aufwand rund um Kennzeichnung und Dokumentation. Dazu zählen zum Beispiel:

- vollständige Hersteller- oder Inverkehrbringerangaben

- Chargenkennzeichnung (je nach Produktgruppe)

- Inhaltsstofflisten

- Sicherheitsdatenblätter, sofern relevant

- interne Ablage aller Nachweise

Gerade bei späteren Prüfungen durch Behörden oder Marktplätze ist eine saubere Dokumentation entscheidend.

Praxisbeispiel: Tattoo-Farben als regulierte Nischenkategorie

Ein besonders anschauliches Beispiel für regulierte Produkte im Onlinehandel sind Tattoo-Farben.

Hier greifen gleich mehrere Regelwerke:

- REACH-Verordnung

- zusätzliche nationale Vorgaben

- verschärfte Grenzwerte für Pigmente und Inhaltsstoffe

Für Händler und Gründer bedeutet das:

- nur konforme Produkte dürfen angeboten werden

- Konformitätsnachweise müssen vorliegen

- Kunden erwarten zunehmend transparente Informationen zur Sicherheit

Ein guter Überblick über eine solche regulierte Produktkategorie findet sich zum Beispiel hier: https://www.murostar.com/Tattoo-Farben

Gerade für Gründer ist diese Branche interessant, weil sie zeigt, wie sich ein klar regulierter Markt dennoch erfolgreich und nachhaltig bedienen lässt – sofern die rechtlichen Anforderungen von Beginn an eingeplant werden.

Compliance als Wettbewerbsvorteil nutzen

Viele Start-ups sehen Regulierung zunächst als Hürde. In der Praxis kann Compliance jedoch ein klarer Wettbewerbsvorteil sein.

Denn Kunden achten immer stärker auf:

- Sicherheit

- Transparenz

- nachvollziehbare Produktinformationen

- verantwortungsvollen Umgang mit Materialien

Wer diese Aspekte aktiv kommuniziert – etwa durch klare Produktbeschreibungen, Zertifikate oder erklärende Inhalte – positioniert sich als seriöser Anbieter.

Gerade in sensiblen Produktbereichen (Hautkontakt, Körperanwendung, Gesundheit) ist Vertrauen häufig kaufentscheidend.

Typische Fehler von Gründern – und wie man sie vermeidet

Aus der Praxis lassen sich immer wieder dieselben Fehler beobachten:

1. Unvollständige Lieferantendokumente

Viele Gründer lassen sich keine vollständigen Konformitätsnachweise aushändigen.

2. Falsche Annahme: „Mein Großhändler haftet schon“

Auch Händler können als Inverkehrbringer gelten – insbesondere bei Importen aus Nicht-EU-Ländern.

3. Fehlende Produktinformationen im Shop

Gesetzlich geforderte Angaben fehlen häufig in den Produktbeschreibungen.

4. Keine klare interne Zuständigkeit

Niemand im Unternehmen fühlt sich für regulatorische Themen verantwortlich.

Abhilfe schafft meist ein einfacher, aber konsequenter Prozess:

- feste Checkliste je Produktgruppe

- zentrale Ablage aller Dokumente

- klare Zuständigkeit im Team

Import aus Drittstaaten: besonders kritisch

Wer Ware aus Nicht-EU-Ländern importiert, trägt ein deutlich höheres Risiko. In diesem Fall wird der Händler in vielen Fällen rechtlich zum Inverkehrbringer.

Das bedeutet konkret:

- volle Verantwortung für Konformität

- eigene Prüfpflichten

- ggf. eigene Registrierungspflichten

Gerade Gründer sollten hier sehr vorsichtig kalkulieren und frühzeitig fachlichen Rat einholen.

Wann lohnt sich externe Unterstützung?

Spätestens wenn mehrere regulierte Produktgruppen im Sortiment sind, ist es sinnvoll, externe Fachstellen einzubinden – etwa:

- spezialisierte Rechtsanwälte

- Compliance-Berater

- Prüfinstitute

Das verursacht Kosten, verhindert aber oft deutlich höhere Folgekosten durch Rückrufe, Marktplatzsperren oder Abmahnungen.

Fazit: Rechtssicher starten – und Vertrauen systematisch aufbauen

Regulierte Produkte online zu verkaufen ist für Gründer gut machbar – erfordert jedoch Struktur, Planung und Verantwortungsbewusstsein.

Wer sich frühzeitig mit folgenden Punkten beschäftigt,

- REACH-Anforderungen

- Produktsicherheitsrecht

- Kennzeichnungspflichten

- saubere Lieferantendokumentation

legt nicht nur den Grundstein für rechtssicheren Handel, sondern auch für langfristiges Kundenvertrauen.

Gerade in spezialisierten Nischen zeigt sich: Compliance ist kein Bremsklotz – sondern ein echtes Qualitätsmerkmal im modernen E-Commerce.

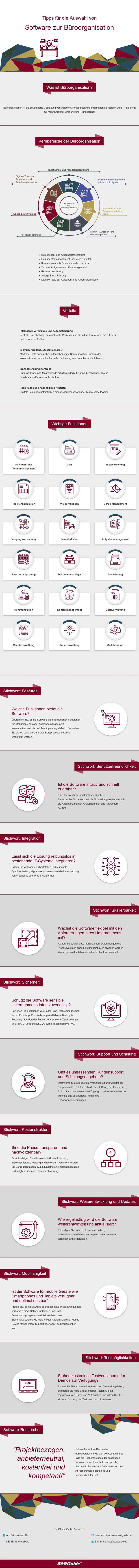

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

Business in Bewegung – welche ergonomische Routinen im Gründeralltag unterschätzt werden

Wie ergonomische Routinen helfen können, gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Gründung bedeutet oft: viele Stunden am Schreibtisch, wenig Schlaf, permanentes Multitasking. Der Terminkalender ist voll, der Kopf ebenso. In dieser intensiven Phase steht der Körper selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – es geht um Zahlen, Ideen, Netzwerke. Doch wer langfristig gesund und leistungsfähig bleiben möchte, sollte körperliche Bedürfnisse nicht als Nebensache betrachten. Gerade ergonomische Routinen können helfen, die Belastungen im Gründeralltag besser aufzufangen. Viele dieser Maßnahmen sind weder teuer noch kompliziert.

Statische Haltung als schleichende Belastung

Der klassische Start-up-Arbeitsplatz ist flexibel, improvisiert, oft mobil. Was zunächst als Freiheit erscheint, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als ergonomische Herausforderung. Laptops auf zu niedrigen Tischen, Küchenstühle als Büroersatz oder langes Arbeiten auf der Couch – all das führt zu ungünstigen Haltungen, die sich erst nach und nach bemerkbar machen. Der Rücken wird rund, der Nacken überstreckt, die Schultern verkrampfen. Auch die Hände und Handgelenke sind bei ungünstiger Positionierung schnell überlastet. Diese Beschwerden entstehen nicht durch einmalige Fehlhaltung, sondern durch tägliche Wiederholung.

Wer regelmäßig die Position wechselt, kurz aufsteht oder die Arme ausschüttelt, kann bereits viel bewirken. Ein Gespräch im Stehen, ein paar Schritte durchs Zimmer oder das bewusste Aufrichten vor dem nächsten Zoom-Call helfen, die Muskulatur zu entlasten. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich zudem mit höhenverstellbaren Tischen oder ergonomischen Stühlen auseinandersetzen – auch in der Gründungsphase. Denn Rückenschmerzen entstehen oft schleichend, behindern aber irgendwann den gesamten Tagesablauf.

Augen in Daueranspannung

Was für den Rücken gilt, trifft auch auf die Augen zu. Bildschirme, Displays, künstliches Licht und seltene Pausen: Die visuelle Belastung ist enorm. Wer stundenlang in gleichbleibender Entfernung auf Monitor und Tastatur starrt, riskiert trockene Augen, Kopfschmerzen und zunehmende Sehschwierigkeiten. Gerade in stressigen Phasen wird kaum bemerkt, dass die Augen müde sind – sie funktionieren einfach irgendwie weiter.

Hilfreich ist, regelmäßig den Fokus zu verändern. Ein einfacher Tipp ist die sogenannte 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein Objekt in etwa sechs Metern Entfernung schauen. So kann sich der Sehapparat kurz entspannen. Auch häufiges Blinzeln hilft, den natürlichen Tränenfilm aufrechtzuerhalten. Viele Menschen merken erst bei gezielter Achtsamkeit, wie sehr sie beim Arbeiten den Blick „einfrieren“.

Technische Unterstützung kann hier ebenfalls sinnvoll sein. Spezielle Brillen mit Blaulichtfilter oder entspiegelte Gläser bieten Schutz vor digitaler Überlastung. Der Optiker eyes + more bietet unter anderem Sehhilfen, die gezielt auf Bildschirmarbeit abgestimmt sind – mit angenehmen Nasenpads, leichten Rahmen und filternden Gläsern. Solche Tools erleichtern den Alltag und können Beschwerden reduzieren, bevor sie entstehen. Wer ohnehin eine Brille trägt, sollte regelmäßig prüfen, ob die Sehstärke noch passt – gerade bei langer Bildschirmnutzung verändern sich die Bedürfnisse oft schneller als erwartet.

Pausen, die nicht als solche zählen

Viele Gründerinnen und Gründer nehmen Pausen zwar physisch wahr, aber mental bleiben sie im Arbeitsmodus. Zwischen zwei Tasks wird kurz durchgescrollt, zwischendurch Nachrichten beantwortet. Wirkliche Erholung entsteht dabei kaum. Das Gehirn bleibt im Aktivitätsmodus, der Körper kommt nicht zur Ruhe. Dabei sind bewusste Unterbrechungen essenziell, um Stress zu verarbeiten und neue Energie zu tanken.

Pausen müssen nicht lang sein – sie müssen klar markiert sein. Wer sich für fünf Minuten auf den Balkon stellt, ein paar tiefe Atemzüge nimmt oder bewusst etwas anderes betrachtet, hilft Körper und Geist, umzuschalten. Auch kleine Bewegungsroutinen – zum Beispiel zwei Minuten leichtes Dehnen – können den Kreislauf aktivieren und die Konzentration danach verbessern.

Wichtig ist, dass Pausen nicht als Schwäche verstanden werden. Sie sind Bestandteil nachhaltiger Arbeitsorganisation. Viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer berichten im Nachhinein, wie sehr strukturierte Erholung ihre Leistungsfähigkeit verbessert hat. Auch kleine Anker im Alltag – feste Essenszeiten, ein Spaziergang nach dem Mittag, ein kurzer Austausch außerhalb der Business-Themen – können dazu beitragen.

Ergonomisches Arbeiten braucht keine perfekten Bedingungen

Im Gründungskontext fehlt oft das Budget für ein professionelles Setup. Doch ergonomische Routinen entstehen nicht durch Ausstattung, sondern durch Haltung – im doppelten Sinne. Wer achtsam auf die eigenen Körpersignale hört, lernt frühzeitig, gegenzusteuern. Schon das Nachjustieren der Sitzhöhe, das Aufstellen des Laptops auf Augenhöhe mit ein paar Büchern oder der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen machen einen Unterschied.

Auch mentale Ergonomie spielt eine Rolle. Wer sich permanent unter Druck setzt, jede Minute „produktiv“ zu nutzen, ignoriert natürliche Rhythmen. Dabei sind Erschöpfung, Konzentrationsabfall und innere Unruhe häufig Zeichen, dass eine Pause nötig wäre.

Früh beginnen, langfristig profitieren

Gerade am Anfang einer beruflichen Selbständigkeit werden viele Weichen gestellt. Wer in dieser Phase ergonomisches Verhalten trainiert, profitiert später davon – körperlich und mental. Denn mit zunehmender Verantwortung wachsen auch die Belastungen. Routinen, die heute beiläufig erscheinen, können später die Grundlage sein, um gesund zu bleiben, fokussiert zu arbeiten und langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Agentic Commerce

Wie künstliche Intelligenz (KI) den Handel im B2B- und B2C-Umfeld und damit dein Start-up radikal neu definiert.

Stell dir vor, der klassische Warenkorb verschwindet und KI-Agenten regeln alles, was mit Shopping zu tun hat: sie recherchieren, vergleichen, bestellen und bezahlen für dich. Diese Vision ist keine ferne Utopie mehr, sondern in greifbare Nähe gerückt. In den kommenden fünf Jahren steht der Onlinehandel vor einem Umbruch, wie ihn E-Commerce bislang nicht kannte. Agentic Commerce, also agentenbasierter Handel, wird das gesamte Kaufen und Verkaufen radikal neu definieren.

Was ist Agentic Commerce?

Agentic Commerce meint das Einkaufen per KI-Agent: Kund*innen delegieren nicht mehr nur Empfehlungen an die KI, sondern die komplette Abwicklung. Dein KI-Agent sucht das optimale Produkt, prüft Bewertungen und Alternativen, handelt vielleicht sogar den Preis und wickelt Kauf und Bezahlung autonom ab. Die Konsument*innen prüfen am Ende eventuell nur noch das Ergebnis und geben den Einkauf frei – oder nicht mal mehr das, weil alles nach vordefinierten Regeln läuft. Das bedeutet für alle Beteiligten mehr Zeit und mehr Komfort.

Das Marktvolumen ist groß. Analyst*innen gehen davon aus, dass 2029 bis zu vier Prozent aller Onlinekäufe agentengestützt ablaufen könnten, vor allem im Bereich standardisierter, wiederkehrender Bestellungen. Das klingt im ersten Moment wenig, berücksichtigst du jedoch, dass der E-Commerce-Markt ein erwartetes Gesamtvolumen von über 36 Billionen US-Dollar jährlich hat, bedeutet selbst ein kleiner Anteil einen Markt von bis zu 1,47 Billionen US-Dollar.

Paradigmenwechsel: Unsichtbares Shopping und neue Anforderungen

Soweit das Potenzial. Aber was heißt das jetzt für Start-ups im B2B- und vor allem im B2C-Umfeld? Der Shopping-Prozess verändert sich radikal: Zahlungen erfolgen unsichtbar im Hintergrund, Käufe erfolgen nach vorher genau festgelegten Kriterien. Für Produkte, die sich von Massenware unterscheiden, schlummert darin eine große Chance, sofern sie von der KI gefunden werden.

Das fordert dich als Gründer*in heraus: Es reicht künftig nicht mehr, User*innen emotional zu triggern. Entscheidend wird immer mehr, wie gut deine Angebote maschinenlesbar und deine Produktdaten hochwertig strukturiert sind. SEO und Performance-Marketing weichen einer neuen Disziplin: AXO – Agent Experience Optimization, manchmal auch GAIO (für Generative AI Optimization) genannt. Es gilt, Feeds, Schnittstellen und Datenformate so aufzubauen, dass KI-Agenten sie optimal auslesen und bewerten können.

Beispiele: Einem Verbraucher ist ein besonders hoher Anteil von echter Wolle in der Kleidung wichtig. Ein KI-Agent erspart mühsames Suchen und Scrollen durch die Produktbeschreibungen. Oder es sind nachhaltig erzeugte Produkte gefragt, die nur in Deutschland hergestellt werden. Einer KI sind Marketingvideos im Zweifel egal; sie sucht gezielt nach Daten, Fakten und konkreten Belegen. Start-ups, die sich hier durch innovative Produkte hervortun, können durch Agentic Commerce einen Vorteil haben, weil es nicht darum geht, bei Google und ähnlichen Anbietern besonders hoch gerankt zu werden.

Von Google zu ChatGPT: Neue Gatekeeper, neue Touchpoints

Die Touchpoints der Zukunft heißen nicht mehr nur Google oder Amazon. Käufer*innenreisen starten immer öfter auf ChatGPT, Gemini oder Meta-Plattformen. Noch sind die Suchanfragen über KI-Agenten im Vergleich zu Google gering – sie machen nur etwa ein bis zwei Prozent aus. Doch Gartner, ein weltweit agierendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Technologie, IT und digitale Transformation, prognostiziert, dass bis 2026 das Volumen der traditionellen Suchmaschinenanfragen um rund 25 Prozent fallen könnte – wegen KI-Chatbots und anderen virtuellen Agenten.

Da KI auch jenseits traditioneller Marktplätze sucht, ist das eine Chance. Mit einheitlichen, hochwertigen Feeds können auch Nischenanbieter*innen und Spezialist*innen endlich sichtbar werden, das Feld wird für alle geöffnet. Plötzlich konkurrierst du weltweit, unabhängig von deiner Größe, solange Service, Produktdaten und Bewertungen stimmen.

Produktdaten: Granularität ist Trumpf

Agenten entscheiden auf Basis strukturierter Informationen. Je besser Attributdaten gepflegt sind – Materialien, Größen, Kompatibilität, Nachhaltigkeit, Garantie –, desto sichtbarer wird dein Start-up. KI-gestützte Suche kann so auch versteckte Lagerbestände ausspielen. Du solltest daher ganz gezielt in den Aufbau, die Granularität und die Sauberkeit deiner Produktdaten investieren.

Auch wenn Agenten weniger von klassischem Storytelling geleitet werden: Markenbildung bleibt relevant. Denn Agenten bauen auf objektive Signale. Gerade Servicequalität, Lieferzuverlässigkeit, Transparenz und authentische Bewertungen fließen in Agenten-Feeds ein. Agentic Commerce verstärkt damit den Trend zu mehr Transparenz und direkter, ehrlicher Kund*innenkommunikation.

Herausforderungen: Recht, Haftung und Governance

Noch ein Wort zu den Herausforderungen. So gewinnbringend Agentic Commerce sein kann – Risiken gibt es genug. Noch dreht sich vieles um rechtliche Grauzonen: Wer haftet, wenn Daten manipuliert werden? Wie sieht ein belastbarer Rückgabeprozess aus? Wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn aus Versehen das Falsche bestellt oder eine Zahlung ausgelöst wird? Welche Limits und Filter setzt du deinem Agenten, damit er deinen Ansprüchen genügt?

Hinzu kommen noch die ganzen Themen rund um Datenschutz, Compliance und Security: Wer hat Zugriff, wo liegen die Daten, und wie sorgst du dafür, dass das auch morgen noch rechtskonform läuft? Viele rechtliche Fragen sind Stand heute noch offen – Stichwort Haftung, Nachweise, regulatorisches Framework. Hier wird die Politik sicher nachlegen, doch bis dahin heißt es für dich: ausprobieren, was funktioniert, wie du gefunden wirst, wie dein Webauftritt agentenfreundlich ist.

So wirst du agententauglich

Der Wandel kommt, vielleicht langsamer als es manche Prognosen versprechen, aber er ist unausweichlich. Pilotprojekte mit intelligenten Agenten laufen bereits, vor allem in den USA. Wer jetzt Datenexzellenz, Servicequalität und Payment-Komfort zusammendenkt, wird von KI nicht überrollt, sondern gewinnt Sichtbarkeit und Effizienz auf ganz neuen Kanälen. Auch wenn wir noch nicht abschätzen können, welche Marktteilnehmer*innen Agentic Commerce in drei Jahren maßgeblich prägen werden – fest steht: Die Zukunft des Handels ist autonom(er). Für Start-ups heißt das: Werdet aktiv. Probiert, testet, iteriert. Denn am Ende dreht sich alles um eine Frage: Findet dein Agent dich oder den Agenten deiner Konkurrenz?

Der Autor Pascal Beij ist als Chief Commercial Officer (CCO) maßgeblich für die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Unzer verantwortlich.

Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht

Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.

Persönliche Gradwanderung

Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.

Angst ersetzt kein Zukunftsbild

Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:

1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.

3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.

Persönliche Kompetenz

Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.

Strategisches Kapital

Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“

Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Ratschläge können auch Schläge sein

Wir haben Gründer*innen nach dem schlechtesten (und besten) Ratschlag gefragt, an den sie sich gehalten haben – und wie sie mit den Folgen umgegangen sind.

Man starrt in die Luft, die schwer wie Blei ist, und denkt sich: „Ja, guter Rat ist teuer. Doch wie viel kostet schlechter Rat?“ Nun weiß man es: Man blickt auf die Folgen seines Handelns, das zwar freiwillig, aber dennoch getrieben von den Ideen anderer war.

Die Erkenntnis, einen Fehler begangen zu haben, bricht über einen herein wie eine Monsterwelle im Meer oder wie ein Haufen hungernder Investor*innen, wenn es sich um ein hochskalierbares Produkt dreht, das kein(e) andere(r) besitzt. Zumindest bleibt nach dem schlechten Ratschlag, dem man tatsächlich gefolgt ist, etwas übrig: Man hat etwas gelernt.

Firma nach den Wünschen einer Person umbauen

Nicht so ganz dramatisch, aber ähnlich ist es Armand Colard gegangen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei ESG Plus – einem Unternehmen, das sich auf die Überprüfung der Nachhaltigkeit von Anlageprodukten spezialisiert hat.

„Der schlechteste Vorschlag, den ich jemals befolgt habe, war, die Struktur meines Unternehmens so zu verändern, dass sie zur Wunsch-Job-Description einer leitenden Person im Unternehmen passte und nicht zu dem, was das Unternehmen in diesem Moment tatsächlich gebraucht hätte. Mein Learning daraus war, niemals mehr Jobs um eine Person herum zu ‚bauen‘, egal wie talentiert diese auch sein mag.“

Die Folgen seiner Entscheidung waren aus Sicht des gesamten Unternehmens eine ineffizientere Struktur sowie der Verlust der Agilität und eine veränderte (negative) Teamdynamik. „Und höhere Fluktuation, als ich die Sache wieder in Ordnung gebracht habe“, erinnert sich Colard. „Reparieren konnte ich es nur, indem ich die Person gehen ließ, da unsere Vorstellungen zu weit auseinanderlagen.“

Eine hilfreiche Anmerkung dagegen, die der Founder befolgt hat: Mehr auf den Markt zu hören, statt die eigenen Wunschprodukte auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. „Dadurch konnten wir in den letzten Jahren eine skalierbarere Lösung finden, die weniger ressourcenintensiv ist und sich breiter ausrollen lässt“, sagt Colard. „Als direkte Folge daraus sind wir (kosten-)effizienter geworden und können jetzt mehr Kund*innen mit derselben Anzahl an Mitarbeiter*innen bedienen.“

Calm your Monkey Mind

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das dabei hilft, den gedanklichen Affenzirkus im eigenen Kopf aufzulösen, die Gedanken zu ordnen und sie so wieder besser in den Griff zu bekommen.

Gründen heißt: mutig entscheiden, schnell handeln, mit Unsicherheit leben. Doch was, wenn genau das plötzlich nicht mehr gelingt? Wenn der Mut versiegt, der Fokus verschwimmt und man auf dem eigenen Gründungsdeck wie gelähmt steht, während um einen herum der Sturm tobt?

Was viele Start-up-CEOs nicht ahnen: Hinter Entscheidungsschwäche steckt oft kein Mangel an Strategie, sondern ein Zuviel an innerer Unklarheit. Nicht der Markt bremst – sondern der eigene Affenzirkus im Kopf.

Wenn Gründer*innen blockieren

In Phasen hoher Unsicherheit melden sich im Inneren verschiedene Stimmen zu Wort: „Du darfst jetzt keinen Fehler machen!“, „Wenn du das vergeigst, war alles umsonst!“, „Warum hast du bloß ...?“ – ein chaotischer Chor aus Angst, Druck, Selbstkritik. Das Resultat: Denkblockade statt Klarheit, Aktionismus oder Lethargie statt Strategie.

Hier setzt die Selbstklärungskette an. Sie ist kein weiteres Tool zur Selbstoptimierung, sondern ein Erkenntnisweg. Sie macht innere Dynamiken sichtbar und strukturiert in einfachen, aber tiefgreifenden Schritten. Und sie führt zurück zur inneren Kommandozentrale: dem Ort, von dem aus Gründer*innen wieder klar und wirksam handeln können.

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden sechs Schritten, in denen das intrapsychische Erleben systematisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema eingrenzen – Fokussieren statt Grübeln

Die Methode beginnt nicht mit einem pauschalen „Ich bin überfordert“, sondern mit einer konkreten Frage: „Warum war ich heute im Pitch so fahrig?“ oder „Weshalb lähmt mich das Feedback von unserem Lead-Investor?“ So wird das diffuse Erleben greifbar und veränderbar.

Schritt 2: Innere Stimmen sammeln – Das eigene Kopfkino anschauen

Versetze dich in die aktuelle Situation. Welche Gedanken und Gefühle sind da – ungefiltert? Notiere sie, so wie sie auftauchen: „Ich hab null Ahnung, was ich da sage!“ (Unsicherheit) oder „Die erwarten, dass ich alles im Griff habe!“ (Druck). Sechs bis acht solcher Gedanken-Gefühls-Paare reichen aus. Wichtig dabei: Nicht bewerten, nur benennen.

Schritt 3: Vom Chaos zur Kette – Die innere Logik erkennen

Jetzt beginnt die Strukturarbeit. Sortiere: Was ist ein ursprüngliches inneres Erleben (z.B. Kränkung, Ohnmacht)? Und was ist eine Reaktion darauf (z.B. Wut, Ironie, Rückzug)? Beispiele: „Ich fühl mich überfordert.“ „Ich tu so, als wär alles easy.“ „Ich fühl mich wie ein Fake.“ Diese Prozesskette macht Muster sichtbar und damit veränderbar.

Schritt 4: Die blinden Flecken aufdecken – Die Lücke vor der Lähmung

Meist sind es nicht die lauten Reaktionen, die uns blockieren, sondern die unausgesprochenen Gefühle davor: Scham, Angst, Selbstzweifel. Die Methode lädt zur Rückwärtsanalyse ein: Was muss ich gedacht oder gefühlt haben, bevor ich innerlich so reagierte?

Schritt 5: Die Kette auf sich wirken lassen – Erkennen verändert schon

Ist die Kette vollständig, zeigt sie mehr als einen Moment: Sie offenbart oft einen inneren Algorithmus. Etwa: „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ Ein Glaubenssatz, der in der Start-up-Welt besonders verbreitet ist. Diese Erkenntnis ist kein Endpunkt, sondern der Anfang echter Selbststeuerung.

Schritt 6: Die neue Perspektive einüben – Von der/dem Gründenden zum/zur inneren CEO

Die Kette ist kein Dogma, sondern ein innerer Kompass. Wer regelmäßig mit ihr arbeitet, trainiert eine Form von Selbstführung, die tiefer geht als manche Tools und Hacks. Man wird weniger Spielball der eigenen Reaktionen und mehr Gestalter*in der eigenen Haltung.

Fallbeispiel: Wenn der CTO plötzlich nichts mehr entscheidet

Ein Tech-Gründer, Anfang 30, gilt als brillanter Entwickler. Doch seit der Seed-Runde trifft er keine klaren Entscheidungen mehr. Das Team ist frustriert. Im Coaching zeigt sich: Er hat Angst, mit seinen Entscheidungen zu enttäuschen – und damit das Vertrauen der Investor*innen zu verlieren. Die Selbstklärungskette macht sichtbar: Nicht fehlende Kompetenz blockiert ihn, sondern ein unbewusster Glaubenssatz: „Wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr tragbar.“ Durch die Arbeit mit der Kette erkennt er: Diese Angst stammt aus einer ganz anderen Zeit, hat aber heute Steuerungsmacht. Allein diese Erkenntnis öffnet Handlungsräume. Sein Fazit: „Ich dachte, ich muss härter pushen. Jetzt sehe ich: Ich muss zuerst mir selbst begegnen.“

Positive Nebenwirkungen der Kette

Die Anwendung der Selbstklärungskette löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht meine inneren Abläufe, sondern kann diese beobachten und analysieren – was auch bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere „innere Kommandobrücke“, der Ort, von dem aus echte Selbstführung möglich wird.

Jede Anwendung der Selbstklärungskette stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem leichter, inneres Erleben und (emotionale) Reaktionen auf dieses Erleben zu beobachten, auseinanderzuhalten, es zu steuern oder eben auch zu entscheiden, es einfach nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten Einsätze des Tools lassen darüber hinaus folgende positive Nebenwirkungen erwarten:

- Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

- Förderung eines agilen Mindsets (psychologische Flexibilität).

- Schnellere Selbstorientierung: weg von „Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ hin zum eigentlichen inneren Hindernis (Fokus auf die eigene Erlebenswelt).

- Stärkung der Eigenverantwortung bzw. Selbstermächtigung (Self-Empowerment).

Fazit: Selbstführung beginnt mit Selbstklärung

In unsicheren Zeiten brauchen Gründende keine weiteren Ratschläge. Sie brauchen innere Klarheit. Die Selbstklärungskette ist kein Shortcut, aber ein ehrlicher Pfad dorthin. Wer ihn geht, gewinnt nicht nur Entscheidungsstärke, sondern auch eine neue Qualität der Selbstwirksamkeit. Und das ist vielleicht die wichtigste Ressource im Start-up-Kosmos.

Der Autor Christoph Zill ist Diplom-Pädagoge, Coach und Mediator. Die von ihm entwickelte Selbstklärungskette wurde 2024 als Finalist beim Psychologie Award ausgezeichnet.

Startup your Energy

Wer ein Unternehmen aufbauen will, das nicht nur die ersten Jahre übersteht, sondern nachhaltig wächst, muss Energie als Schlüsselressource verstehen und gezielt in Wellbeing investieren.

Die Start-up-Kultur steht für Innovation, Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit. Doch hinter der glitzernden Fassade von disruptiven Ideen und ambitionierten Zielen verbirgt sich oft ein Risiko: die Vernachlässigung von Wellbeing und Gesundheit. Gerade in einer Umgebung, die konstant hohe Leistungen und kreative Lösungen fordert, sind Energie und Regeneration unverzichtbar. Ohne sie drohen Erschöpfung, Burnout und letztlich der Verlust der unternehmerischen Kraft. Für kleinere Unternehmen stellt das ein vielfach höheres Risiko dar als für große, vor allem dann, wenn das Gründungsteam direkt betroffen ist. In den letzten 18 Monaten habe ich (zu) viele Gründende getroffen, die nahe am oder im Burnout waren. Dabei muss es nicht so weit kommen.

Der Energiehaushalt als Basis von Leistung

Energie ist die essenzielle Ressource, die es uns Menschen ermöglicht, fokussiert und innovativ zu arbeiten. Doch gerade diese Energie steht in Start-ups häufig unter Druck. Lange Arbeitszeiten, permanente Erreichbarkeit und der ständige Druck, schneller und besser zu sein als die Konkurrenz, zehren an den Reserven und lassen den individuellen Energielevel rapide sinken.

Chronischer Stress aktiviert das Stresssystem im Körper und setzt die Ausschüttung von Cortisol frei. Kurzfristig ist das ein sinnvoller Mechanismus und mag helfen, akute Herausforderungen zu bewältigen. Doch ohne ausreichende Erholungsphasen bleibt der Körper in einem permanenten Alarmzustand, was langfristig zu Erschöpfung und Krankheiten führen kann. Ohne Energie ist nicht nur die Gesundheit gefährdet – auch Kreativität und Innovationskraft, die Grundlagen für den Erfolg eines Start-ups, bleiben auf der Strecke. Der erfolgreiche Aufbau eines Start-ups ähnelt eher dem Lauf eines Marathons und sollte genauso angegangen werden. Und so wie niemand einen Marathon im Sprinttempo absolviert, sollte es auch mit dem Management der eigenen Ressourcen aussehen.

Die doppelte Belastung von Gründenden

Gründende tragen die doppelte Verantwortung: Sie sind sowohl für die strategische Entwicklung des Unternehmens als auch für ihre Teams verantwortlich. Ihre eigene Gesundheit und Energie geraten dabei oft ins Hintertreffen. Eine Studie der University of San Francisco zeigt, dass Gründende häufiger unter psychischen Belastungen wie Angstzuständen und Depressionen leiden als andere Erwerbstätige.

Die Anforderungen an Gründende sind dabei enorm: Entscheidungen unter Zeitdruck, die Akquise von Kapital, der Aufbau eines Teams – all das erfordert mentale Klarheit und emotionale Stabilität. Doch genau diese Qualitäten schwinden, wenn Energiequellen nicht regelmäßig aufgefüllt werden. Gründende, die keine gesunde Balance finden, riskieren nicht nur ihre persönliche Gesundheit, sondern auch den Erfolg ihres Unternehmens.

Energie: Basis für Kreativität und Problemlösung

Wer aus einem leeren Reservoir schöpfen will, wird scheitern. Kreative Höchstleistungen und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, setzen voraus, dass das Energielevel stimmt. Regelmäßiger Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und gezielte Erholung sind daher keine Luxusgüter, sondern essenziell und sollten sich in täglichen Routinen wiederfinden.

Langfristige Motivation und Engagement im Team

In einer dynamischen Umgebung wie der Start-up-Welt ist es entscheidend, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende langfristig engagiert arbeiten können. Doch Engagement entsteht nicht in einem Umfeld chronischer Überarbeitung. Kurzzeitige Flowzustände sind wunderbar, aber hier geht es um Teams, die sich langfristig energisch und gesund fühlen – nur dann sind sie produktiver und engagierter.

Nachhaltiger Erfolg durch Resilienz

Start-ups müssen mit Unsicherheiten und Rückschlägen umgehen können. Eine Kultur, die Wellbeing priorisiert, stärkt die Resilienz – sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene. Im Grundsatz gilt das für alle Menschen. Die Herausforderungen der Start-up-Welt sind nur noch konzentrierter und mit mehr Risiken behaftet. Die Ratgeberliteratur dazu füllt ganze Bibliotheken und ist nicht immer widerspruchsfrei. Aus meiner Arbeit mit Vorständen, Führungskräften und Teams in allen Unternehmensbereichen haben sich einige praktische Ansätze bewährt, die sozusagen mit 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent der gewünschten Wirkung erzielen.

Die 80:20 einer leistungsfähigen Organisation

1. Energiequellen bewusst fördern

Das gilt für uns alle, und besonders Führungskräfte sollten darauf achten, dass Schlaf, Bewegung und Ernährung fest als Alltagsroutinen integriert werden. Unternehmen können das unterstützen, indem sie gesunde Snacks ohne zugesetzten Zucker anbieten statt dem energiefressenden Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Gerade in hochproduktiven Situationen ist der „Return of Invest“ einer gemeinsamen, gesunden Essenspause immens, und mit gesunder Nahrung und der sozialen Gemeinschaft werden gleich zwei menschliche Grundbedürfnisse befriedigt.

Analoges gilt für gemeinsame Zeit für Bewegungsmöglichkeiten: Sitzen ist das neue Rauchen, und ununterbrochenes Sitzen hat noch schwerwiegendere negative Konsequenzen. Fünfminütige Bewegungspausen (wie Treppensteigen, Rumpfbeugen, Beckenrotation oder Schulterkreisen) jede Stunde unterbrechen diesen Teufelskreislauf, erfrischen unsere Gehirnzellen und erfordern kein Fitnessstudio. Der britische Schlafforscher Matthew Walker bezeichnet Schlaf als unsere „beste Lebensversicherung“, die wir haben. Auch kurzfristig hat Schlaf entscheidenden Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit (immerhin führt Schlafentzug schneller zum Tod als der Mangel an Flüssigkeitsaufnahme). Gesunde Routinen vor dem Schlafen, wie beispielsweise der Verzicht auf Alkohol, ausreichender Abstand zur letzten Mahlzeit und keine Bildschirmzeit in den letzten zwei Stunden vor dem Schlafengehen, dunkle, ruhige und kühle Schlafumgebung, werden sich positiv auf die Schlafqualität auswirken.

2. Den Tag bewusst strukturieren und Teamrituale etablieren

Videocalls und lange Meetings erschöpfen unser Gehirn. Wieder helfen häufige und kurze (Bewegungs-)Pausen, den Energiehaushalt zu stabilisieren. 1:1-Meetings können gut durch Walk-and-Talks (Twalks) substituiert werden, funktionieren auch telefonisch und entlasten unser Gehirn, setzen kreative Impulse frei und zahlen auf unser Bewegungskonto ein. Steve Jobs war bekannt für seine extensiven Spaziergänge mit Mitarbeitenden, und auch wissenschaftlich ist die Pomodoro-Technik belegt, die konzentriertes Arbeiten mit regelmäßigen Pausen verbindet. Technisch können Tools wie Microsoft Viva helfen, sogenannte Fokuszeiten im Kalender zu reservieren, um sicherzustellen, dass in dieser Zeit keine ungewollten Termine dazwischenkommen. Zudem können smarte Tracking Devices dabei unterstützen, die Auswirkungen des eigenen Lebensstils auf Faktoren wie Stress, Energie und Resilienz zu messen und zu optimieren.

Das lässt sich mit Apps auch transparent im Team teilen – wenn jeder einzelne damit einverstanden ist – und sich so zu einer gemeinsamen Teamchallenge gestalten, um die gemeinsamen Leistungswerte zu steigern – ein Win-win für das Team und jede(n) Einzelne(n).

3. Psychische Gesundheit enttabuisieren

Offene Gespräche über Stress und mentale Herausforderungen fördern eine gesunde Unternehmenskultur. Führungskräften kommt hier eine besondere Vorbildfunktion zu: Sie sollten vorleben, dass es in Ordnung ist, Schwächen zu zeigen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die psychologische Sicherheit, die dadurch in einer Organisation entsteht, hilft nicht nur der mentalen Gesundheit, sondern ist nach Googles „Aristoteles“-Studie einer der Haupttreiber für hochperformante Teams.

Der Autor Oliver Herrmann verantwortet bei der Deutschen Telekom AG weltweit das Ressort Employee Wellbeing, Health und Safety.

Print mit Persönlichkeit: Warum Visitenkarten auch für Start-ups wichtig bleiben

Warum Printprodukte wie Visitenkarten auch 2025 im Gründer*innen-Alltag relevant bleiben – und worauf bei Gestaltung und Produktion zu achten ist.

In einer Welt, in der alles digitalisiert scheint – von Networking über Bewerbungsgespräche bis hin zum Vertragsabschluss –, wirkt das Thema Print fast altmodisch. Doch gerade bei Gründungen, beim Aufbau von Kund*innenbeziehungen oder beim Auftritt auf Messen zeigt sich: Printprodukte wie Visitenkarten, Flyer oder Briefpapier sind alles andere als aus der Zeit gefallen. Sie sind sichtbare Anker im digitalen Rauschen – und können den Unterschied machen zwischen Austausch und Eindruck.

Ob im ersten Kund*innengespräch oder beim Pitch vor Investor*innen – der Moment, in dem Sie eine Visitenkarte erstellen und überreichen, ist nicht nur ein Akt der Kontaktweitergabe. Er ist eine Geste. Eine Entscheidung für Substanz. Und ein Statement in Sachen Stil.

Der erste Eindruck zählt – und bleibt

Während LinkedIn-Profile, QR-Codes oder digitale Visitenkarten praktisch sind, fehlt ihnen oft eines: das Gefühl von Echtheit. Eine hochwertig gestaltete Visitenkarte vermittelt Wertschätzung, Professionalität und visuelle Identität auf den ersten Blick. Sie sagt: Ich nehme meine Idee ernst – und dich auch.

Gerade bei Netzwerkveranstaltungen, Gründungsmessen oder Co-Working-Pitches bleibt der erste physische Eindruck oft länger im Gedächtnis als eine E-Mail im Posteingang. Und wenn es hektisch wird, ist eine greifbare Karte oft schneller zur Hand als das Smartphone.

Visitenkarten als Markenbaustein

Für junge Unternehmen ist der Markenauftritt ein zentraler Bestandteil der Positionierung. Farbwahl, Logo, Typografie – alles trägt zur Identität bei. Die Visitenkarte ist dabei nicht nur ein Infomedium, sondern ein Träger dieser Identität. Sie ist Miniatur-Markenbotschaft, komprimiertes Designsystem und unterschätzter Imagefaktor zugleich.

Entsprechend wichtig ist es, sich bei der Gestaltung Zeit zu nehmen – oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Investition lohnt sich: Eine Visitenkarte, die durch Design, Haptik und Aussage überzeugt, bleibt nicht nur in der Tasche, sondern auch im Kopf.

Print 2025: Nachhaltig, individuell, hochwertig

Auch im Druckbereich hat sich viel getan: Umweltfreundliche Papiere, klimaneutrale Produktion und vegane Druckfarben sind längst keine Ausnahme mehr. Wer bei der Gründung auf Nachhaltigkeit achtet, sollte das auch bei Printprodukten tun – nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil es bei Kund*innen, Partner*innen und Förderinstitutionen immer stärker wahrgenommen wird.

Neben der ökologischen Komponente ist Individualisierung ein wachsender Trend: Geprägte Logos, ungewöhnliche Formate, Softtouch-Oberflächen oder farbige Schnittkanten machen aus der klassischen Visitenkarte ein kreatives Statement. Auch QR-Codes mit direkter Verlinkung zum Online-Profil oder zur Projektseite lassen sich heute problemlos integrieren – und verbinden Print mit Digitalem.

Warum Start-ups nicht auf Print verzichten sollten

Auch wenn vieles online läuft: Persönlicher Kontakt ist und bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor im Business. Und genau hier entfaltet Print seine Stärken. Eine gedruckte Karte überbrückt Unsicherheit, schafft Verbindlichkeit und bleibt auch dann noch bestehen, wenn WLAN oder Akku versagen.

Gerade in der Frühphase, wenn Vertrauen aufgebaut werden muss, sind solche „analogen Markenberührungen“ wichtig. Sie zeigen: Wir sind präsent – nicht nur im Netz, sondern auch im echten Leben.

Tipps für die perfekte Visitenkarte

- Reduktion ist Trumpf: Name, Funktion, Logo, Website – mehr braucht es meist nicht. Klarheit vor Kreativität.

- Material bewusst wählen: Ob klassisch matt, strukturiert oder mit Effektlack – die Haptik beeinflusst die Wirkung.

- Gestaltung als Teil der Marke denken: Farben, Schriften und Bildsprache sollten zum gesamten Auftritt passen.

- QR-Codes sinnvoll integrieren: Für mehr Interaktion, aber ohne das Layout zu überladen.

- Format mit Bedacht wählen: Standardgrößen sind praktisch, Sonderformate fallen auf – aber passen nicht immer ins Portemonnaie.

Print ist kein Gegensatz zur Digitalisierung – sondern Ergänzung

Viele Gründer*innen glauben, Print sei ein Relikt vergangener Zeiten. In Wahrheit aber erleben hochwertige Druckprodukte derzeit eine Renaissance – gerade weil sie in einer überdigitalisierten Welt auffallen. Sie sind langsam, bewusst und wertig. Und damit genau das, was im schnellen Business-Alltag oft fehlt.

Start-ups, die Print gezielt einsetzen, können sich von der Masse abheben. Und zeigen gleichzeitig: Wir haben nicht nur digitale Skills, sondern auch Stilbewusstsein, Substanz und Haltung.

Kleine Karte, großer Auftritt

In der Gründungsphase zählt jedes Detail. Und manchmal ist es genau dieses eine Stück Papier, das den bleibenden Eindruck hinterlässt. Wer bewusst eine Visitenkarte erstellt, denkt nicht rückwärts – sondern weiter. Denn gute Gestaltung, persönliche Ansprache und nachhaltige Materialien sind keine Gegensätze zum Digitalen. Sie sind seine analoge Erweiterung.

Printprodukte sind mehr als Informationsträger. Sie sind Werkzeuge – für Kommunikation, Markenbildung und Beziehungspflege. Und deshalb auch 2025 ein fester Bestandteil jedes smarten Gründungskonzepts.

Kein Wagnis ohne Risiko

Gefahren, mit denen Startups rechnen müssen, und wie man sie bestmöglich minimiert.

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich immer und grundsätzlich ein Risiko. Der Erfolg ist keineswegs garantiert, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Gründer*innen. Doch nicht alle Gefahren in der Startup-Welt drohen allein dem Betrieb – viele betreffen auch die Köpfe hinter den jungen Unternehmen. Deshalb gilt es, in alle Richtungen die Fühler auszustrecken, um mögliche Gefahrenherde rechtzeitig zu erkennen und wenigstens zu minimieren.

ALLE RISIKEN IM BLICK

Es ist naheliegend, sich als Gründer*in zuallererst Gedanken um das Wohlergehen der Firma zu machen. Immerhin bildet sie die Lebensgrundlage, nicht nur für einen selbst, sondern genauso für Partner und Mitarbeiter. Dabei sollte aber keinesfalls übersehen werden, dass auch die Gründer*innen selbst persönliche Risiken zu tragen haben.

Betriebliche Risiken

Ohne Frage ist nachvollziehbar, dass eine Firma gerade in ihren Kindertagen die volle Aufmerksamkeit braucht. Bevor sie konsolidiert ist, erscheinen selbst übliche Risiken umso größer – schlichtweg, weil die Folgen schwerwiegender sind. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob die Gefahren schon im Vorfeld abzusehen waren oder ob sie ohne jede Vorwarnung zugeschlagen haben.

Versicherungen helfen zwar, den finanziellen Schaden abzufangen, der etwa durch einen Einbruch, einen Brand oder auch Haftungsansprüche von Geschäftspartnern entstehen kann. Dennoch bleiben die empfindlichen Störungen des laufenden Betriebs, die ein frühes Aus für ein junges Unternehmen bedeuten können.

Leadership: Wenn Haltung Fachwissen schlägt

Wie du leichter erkennst, wer aus deinem Team das Zeug dazu hat, eine Leadership-Funktion auszufüllen.

Fachliche Exzellenz allein reicht nicht mehr. Unternehmen, die auch morgen noch relevant sein wollen, brauchen Menschen, die Komplexität navigieren, Wandel gestalten und Teams inspirieren können. Doch wie lassen sich Führungspersönlichkeiten erkennen, bevor sie offiziell führen? Führung beginnt nicht erst mit der Visitenkarte. Sie zeigt sich viel früher – in Momenten, in denen Menschen Verantwortung übernehmen, ohne dass es von ihnen verlangt wird.

Die Besten sind nicht die Lautesten

Auch eine Analyse des Harvard Business Review belegt, was viele längst wissen: 71 Prozent der Arbeitgebenden halten emotionale Intelligenz für wichtiger als technische Skills. Wer reflektiert, empathisch und lösungsorientiert handelt, bringt oft mehr nachhaltige Führungsqualität mit als jemand mit reinem Fachfokus. Die besten Führungskräfte von morgen sind nicht die Lautesten. Fachwissen lässt sich erlernen, Haltung nicht. Wer Konflikte deeskaliert, sich selbst hinterfragt und andere mitnimmt, zeigt echte Führungsreife.

Leadership zeigt sich im Alltag

Führungspotenzial zeigt sich nicht im Assessment Center, sondern in der Praxis: in Projekten, bei neuen Rollen, in interdisziplinären Teams. Wer Verantwortung übernimmt, Initiative zeigt und andere involviert, gibt mehr über sich preis als jedes Kompetenzmodell. Besonders deutlich wird das, wenn gewohnte Strukturen wegbrechen: Wenn Prioritäten sich verschieben, Rollen unklar sind oder Konflikte entstehen. Wer in solchen Momenten Orientierung bietet, zeigt, dass hier echte Führung entsteht. Dabei zählt nicht nur das Ergebnis, sondern wie es erreicht wurde – mit welcher Haltung, Kommunikation und welchem Umgang mit Rückschlägen.

Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion

Die Praxis zeigt: Zum einen ist die Beobachtung über einen längeren Zeitraum entscheidend. Führungsqualitäten sind schwer messbar, aber sichtbar. Wer genau hinschaut, erkennt sie im Verhalten im Moment. Wie geht jemand mit Druck um? Wie führt jemand ein Team, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen? Zum anderen braucht es ein Entwicklungsumfeld, das fordert und fördert – keine Standardschulungen, sondern echte Sparring-Partner mit eigener Führungserfahrung. Menschen, die wissen, wie es ist, unter Unsicherheit zu entscheiden. Und last but not least: Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion. Wer führen will, muss bereit sein, sich selbst infrage zu stellen. Denn wer sich selbst kennt, kann andere besser führen.

Führung entsteht nicht im luftleeren Raum

Ebenso entscheidend, wie die Person ist das Umfeld. Unternehmen, die Eigenverantwortung, kritisches Denken und Offenheit fördern, schaffen Raum für Führungspotenziale. Doch das verlangt Mut. Denn wer Entwicklung will, muss bereit sein, Macht zu teilen und Unsicherheit auszuhalten. Kultur ist kein Poster im Flur, das ein flottes Vision-Statement darstellt, sondern gelebter Alltag. Sie zeigt sich darin, ob Menschen unbequeme Wahrheiten aussprechen dürfen, ob Fehler als Risiko gelten – oder als Chance zu lernen. „Führung entsteht nicht im luftleeren Raum“, führt Thiele an. „Sie wächst in einer Kultur, die Fehler zulässt, Diversität anerkennt und Dialog stärkt.“

Der Autor Lars Thiele ist Geschäftsführer der EMENDO Leadership Consultants GmbH. Seit 2023 berät EMENDO mittelständische Unternehmen zu Themen wie Führung, Vertrieb und Verhandlung.