Aktuelle Events

EPA-Studie zum Thema Patente im Bereich der europäischen Start-up-Finanzierung

Eine neue Studie des Europäischen Patentamts (EPA) zeigt die Lücke in der europäischen Start-up-Finanzierung, die auch Mario Draghi in seinem Bericht zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU ausweist.

Ein vom Europäischen Patentamt (EPA) am 16. Januar 25 veröffentlichter Bericht beleuchtet die Investitionslandschaft, die für die erfolgreiche Kommerzialisierung bahnbrechender Erfindungen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Prämisse: Tech-Start-ups bergen ein erhebliches Potenzial, um Innovationen und Fortschritt voranzutreiben. Gleichzeitig stehen sie vor spezifischen Herausforderungen, denen nur Investoren mit ausgewiesener IP-Expertise, also Fachwissen im Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property), effektiv begegnen können.

Der Bericht zeigt, dass in Europa meist große öffentliche Programme und spezialisierte private Geldgeber Technologie-Investitionen tätigen. Im Vergleich zu den USA tritt dabei eine deutliche Finanzierungslücke zu Tage.

„Start-ups spielen für die Vermarktung disruptiver Konzepte, die den Fortschritt entscheidend voranbringen können, eine zentrale Rolle. Wie der Bericht von Mario Draghi zeigt, stehen dem Wachstum innovativer Unternehmen in Europa jedoch häufig Hürden bei der Finanzierung entgegen“, sagt der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA), António Campinos. „Diese Finanzierungslücke verhindert, dass aus Innovationen skalierbare Start-ups werden, und treibt Unternehmen ins Ausland. Um europaweit wieder nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, müssen wir diese Lücke schließen.“

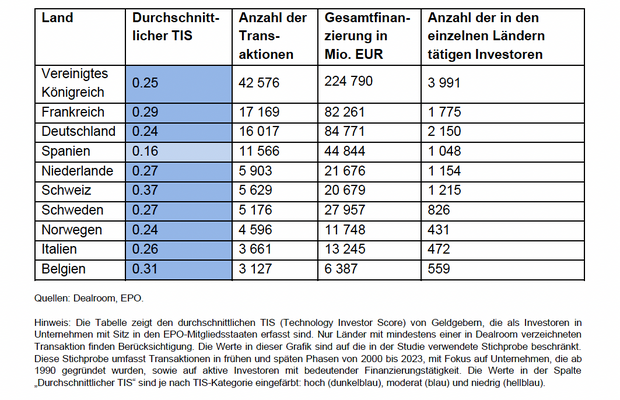

Das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland führen sowohl beim Gesamtfinanzierungsvolumen als auch bei der Anzahl der Transaktionen mit einer starken Investorenpräsenz im Technologiesektor. Zusammen verzeichneten diese drei Länder insgesamt etwa 75.800 Transaktionen, mit einem Gesamtvolumen von rund 392 Milliarden Euro im Zeitraum von 2000 bis 2023, unterstützt von rund 6.100 Investoren mit einem Portfolio von mindestens zehn Unternehmen, die in den drei Ländern tätig sind.

Auch die Niederlande, die Schweiz, Norwegen, Schweden und Belgien weisen hohe Investitionsaktivitäten in Start-ups mit patentgestützten Technologien auf, mit über 24.400 Transaktionen und fast 88,5 Milliarden Euro im selben Zeitraum. Andere europäische Länder verzeichnen zusammen mehr als 22.000 Transaktionen mit einer Gesamtfinanzierung von über 70 Milliarden Euro.

Deutschland zeichnet sich weiterhin als eines der Zentren für technologische Innovation in Europa aus. Mit 2.150 aktiven Investoren und knapp 85 Milliarden Euro an Kapital, das von 2000 bis 2023 mobilisiert werden konnte, unterstreicht Deutschland sein bedeutendes Engagement zur Unterstützung von Startups und Zukunftsinnovativen.

Länder mit den aktivsten Tech-Investoren (nach Anzahl der Transaktionen)

Der Bericht führt eine neuartige Kennzahl ein, den Technology Investor Score (TIS). Dieser misst den Prozentsatz derjenigen Unternehmen im Portfolio eines Investors, die Patentanmeldungen eingereicht haben. Das EPA hat diese Kennzahl entwickelt, um auf Technologieunternehmen spezialisierte Kapitalanleger zu identifizieren. Die Studie zeigt, dass

88 % der europäischen Investoren Firmen in ihren Portfolios halten, die Patente besitzen. Darüber hinaus verfügen 8 % der Investoren über Portfolios, in denen mehr als die Hälfte der Unternehmen Patente besitzen – Start-ups mit patentierten Erfindungen stehen hier also besonders im Fokus, was ein außergewöhnlich starkes Engagement für patentaktive Jungunternehmen verdeutlicht. Der Technology Investor Score (TIS) unterstreicht die Bedeutung patentaktiver Start-ups im Portfolio der Investoren.

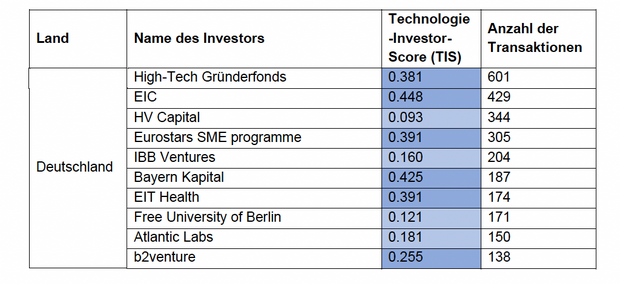

Unter den Investoren in deutsche Start-ups weist der Europäische Innovationsrat EIC den höchsten TIS-Wert auf, gefolgt von Bayern Kapital auf Platz zwei, während das Eurostars SME-Programm und EIT Health gemeinsam den dritten Platz belegen.

Hinsichtlich der Zahl der Transaktionen in deutsche Start-ups steht der High-Tech Gründerfonds mit über 600 Transaktionen auf Platz eins in Deutschland, gefolgt von EIC auf Platz zwei und HV Capital auf dem dritten Platz.

Top Tech-Investoren nach Ländern (nach Anzahl der Transaktionen)

Die fünf wichtigsten Investoren im europäischen Netzwerk der Co-Investoren sind bedeutende öffentliche Einrichtungen, die sich auf die Technologiefinanzierung spezialisiert haben. Dazu gehören der EIC, Innovate UK, das Eurostars KMU-Programm, Bpifrance und das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT). In den Top 100 sind außerdem paneuropäische öffentliche Institutionen wie die Europäische Investitionsbank (EIB) und weitere nationale Innovationsagenturen vertreten.

Unter den privaten Investoren in den Top 100 setzen 62 % ihren Schwerpunkt auf die Finanzierung von Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen – von Seed bis Early Stage –, nur 22 % spezialisieren sich auf spätere Finanzierungsphasen.

Für europäische Tech-Start-ups bedeutet das einen begrenzten Kapitalzugang, wenn es um die Skalierung neuer Technologien und der Verwertung von Erfindungen in Europa geht.

Im Gegensatz dazu stellen im US-amerikanischen Netzwerk der Co-Investoren private Unternehmen 98 der 100 wichtigsten Kapitalgeber. Dabei haben sich über die Hälfte auf die Spätphasenfinanzierung spezialisiert. Das verdeutlicht eine stärkere private Unterstützung der Skalierung junger Hightech-Firmen in den USA.

Bewältigung der Finanzierungsherausforderungen für Start-ups in Europa

Die umfassende Kartierung der Technologieinvestoren in der Studie ist Teil der vielfältigen Bemühungen des Europäischen Patentamts (EPA), KMU und Start-ups in Europa zu stärken. Ergänzend zur Studie hat das EPA seinen Deep Tech Finder mit einer neuen Filterfunktion für die Investorensuche aktualisiert. So können Start-ups anhand von Kriterien wie Art der Finanzierungsrunde, Land oder Technologiefeld genau die Investoren finden, die am besten zu ihrem Unternehmensprofil passen. Dieses Update erweitert die Funktionen des Deep Tech Finder, eines kostenlosen Tools, mit dem Nutzer*innen bereits jetzt über 10.000 europäische Start-ups, Spin-offs und Universitäten mit Patentanmeldungen beim EPA einfach online finden können.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

12 Mio. USD für Secfix: Vom simplen Compliance-Tool zur europäischen Security-Plattform

Die regulatorischen Daumenschrauben für Europas Unternehmen ziehen sich an. Das Münchner Start-up Secfix liefert die passenden Antworten – und sichert sich nun in einer überzeichneten Series-A-Runde 12 Millionen US-Dollar.

Heute verkündet das Münchner Start-up Secfix einen bedeutenden Meilenstein: Das Unternehmen, das sich als eine der führenden End-to-End Security-Compliance-Plattformen in Europa positioniert, hat eine überzeichnete Series-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wird die Kapitalmaßnahme von Alstin Capital. Flankiert wird der Lead-Investor von Bayern Kapital sowie dem Bestandsinvestor neosfer, der Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe.

Von der TU München zur europäischen Expansion

Hinter Secfix stehen die CEO Fabiola Munguia sowie ihre Mitgründer Grigory Emelianov (CTO) und Branko Džakula (CISO). Die Wurzeln des Start-ups reichen an die Technische Universität München (TUM) zurück, wo Munguia und Emelianov studierten. Zunächst startete das Team 2021 mit Requestee, einem Marktplatz für ethische Hacker und Penetrationstests – eine Gründungsgeschichte, über die StartingUp bereits ausführlich in einem Porträt berichtet hat.

Doch im direkten Austausch mit Start-ups und dem Mittelstand erkannten die Gründer*innen durch gutes Zuhören am Markt ein weitaus gravierenderes, strukturelles Problem: Europäische Unternehmen standen vor enormen Hürden, da Security-Zertifizierungen bis zu 18 Monate dauerten und extrem viel manuellen Aufwand erforderten. Dieser langsame und teure Prozess hemmte das Wachstum massiv, denn ohne die passenden Nachweise verzögerten sich wichtige Vertragsabschlüsse, was teilweise zu Millionenverlusten führte. Das Team verinnerlichte eine wichtige unternehmerische Lektion: Compliance ist kein reines IT-Thema, sondern ein entscheidender Wachstumshebel, um Enterprise-Deals überhaupt abschließen zu können. Aus dieser Erkenntnis heraus vollzog das Team einen strategischen Pivot zu Secfix (sie offizielle Umfirmierung und Rechtsformwandlung erfolgte im Januar 2023), um die Prozesse für Standards wie ISO 27001, den EU AI Act, NIS2, DSGVO und SOC 2 grundlegend zu automatisieren.

Vom reinen Tool zum strategischen Partner

Was bei Secfix ursprünglich als reines GRC-Automatisierungstool (Governance, Risk, Compliance) begann, hat sich laut Unternehmensangaben mittlerweile zu einer KI-gestützten End-to-End Security-Compliance-Plattform in Europa weiterentwickelt. Dies ist eine direkte Antwort auf die Marktdynamik: Mit Vorgaben wie ISO 27001, NIS2, DORA und dem EU AI Act steigt der regulatorische Druck auf europäische Firmen derzeit erheblich an. Um in diesem komplexen Umfeld nicht nur bloße Checkbox-Compliance zu betreiben, vereint Secfix heute Compliance-Automatisierung mit einem KI-nativen "CISO-as-a-Service". Das Portfolio deckt dabei weite Teile der Sicherheitsinfrastruktur ab und reicht von kontinuierlichem Monitoring, Incident-Management und Access-Management bis hin zu Cloud-Security-Scanning, Penetrationstests und vollumfänglicher Security-Führung.

Dieser ganzheitliche Ansatz scheint im Markt auf Resonanz zu stoßen: Laut Secfix können Kund*innen die Dauer ihrer Zertifizierungsprozesse durch die Plattform um bis zu 90 Prozent verkürzen. Gleichzeitig verweist das Start-up auf eine Audit-Erfolgsquote von 100 Prozent. Aktuell vertrauen bereits Hunderte von Kund*innen in über 15 europäischen Ländern auf den Service, darunter renommierte Unternehmen wie WorkMotion, Veremark, Orianda und Trafigura sowie Banken und Energieunternehmen.

Die nächsten Schritte: Europa im Visier und „Smart Money“ an Bord

Mit dem frischen Kapital will Secfix nun die Expansion in ganz Europa gezielt vorantreiben. Zudem investiert das Unternehmen in die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Automatisierung und skaliert das CISO-as-a-Service-Angebot für die wachsende Nachfrage im Mid-Market.

Die strategische Neuausrichtung bringt Fabiola Munguia, die CEO des Münchner Unternehmens, wie folgt auf den Punkt: „Wir haben damit begonnen, Unternehmen schnell und unkompliziert zur Zertifizierung zu bringen. Heute werden wir zu ihrem langfristigen Security- und Compliance-Partner für alles, was danach kommt. Unsere Vision ist es, Secfix als führende End-to-End Security-Compliance-Plattform Europas zu etablieren, die Unternehmen von der ersten ISO-27001-Zertifizierung an durch ihre gesamte Security- und Compliance-Reise begleitet.“

Für das weitere Wachstum setzt Secfix dabei ganz bewusst auf "Smart Money". Mit dem Lead-Investor Alstin Capital holt sich das Start-up einen Münchner Fonds an Bord, der stark auf B2B-Software fokussiert ist. Besonders wertvoll dürfte der „All-in“-Ansatz des Investors sein: Neben Kapital unterstützt Alstin die Gründerteams aktiv durch Sales-Coaching, Go-to-Market-Strategien sowie den Zugang zu relevanten Industriekontakten.

Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel

Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.

Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.

„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.

Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel

Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.

„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.

ewigbyte: Datenspeicher für die Ewigkeit?

Wie das 2025 von Dr. Steffen Klewitz, Dr. Ina von Haeften und Phil Wittwer gegründete Münchner DeepTech-Start-up Microsoft und die Tape-Industrie herausfordert und sich für seine Mission 1,6 Millionen Euro Pre-Seed-Kapital sichert.

Daten werden oft als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet, doch ihre Lagerung gleicht technologisch oft noch dem Stand der 1950er Jahre. Während Künstliche Intelligenz und IoT-Anwendungen den weltweiten Datenhunger exponentiell in die Höhe treiben, werden Informationen physisch meist noch auf Magnetbändern (LTO) oder Festplatten archiviert. Diese Medien sind energiehungrig, müssen alle paar Jahre aufwändig migriert werden und sind anfällig für physikalische Zerfallsprozesse.

In diesen Markt für sogenannte Cold Data – also Daten, die archiviert, aber selten abgerufen werden – stößt nun das Münchner DeepTech-Start-up ewigbyte. Das Unternehmen, das erst im Jahr 2025 gegründet wurde, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, die den Übergang in die industrielle Entwicklung ermöglichen soll. Angeführt wird das Konsortium von Vanagon Ventures und Bayern Kapital, ergänzt durch Business Angels aus dem BayStartUP-Netzwerk. Doch der Weg zum Markterfolg ist kein Selbstläufer, denn das Startup betritt ein Feld, auf dem sich bereits globale Giganten und etablierte Industriestandards tummeln.

Der Markt: Ein schlafender Riese erwacht

Der Zeitpunkt für den Vorstoß scheint indes gut gewählt. Branchenanalysten schätzen den globalen Markt für Archivdaten („Cold Storage“) auf ein Volumen von rund 160 bis 180 Milliarden Euro, mit Prognosen, die bis Mitte der 2030er Jahre auf über 450 Milliarden Euro ansteigen. Getrieben wird dies nicht nur durch KI-Trainingsdaten, sondern auch durch verschärfte Compliance-Regeln und den massiven Anstieg unstrukturierter Daten. Die derzeit dominierende Magnetband-Technologie stößt jedoch zunehmend an physikalische Dichtegrenzen und zwingt Rechenzentren zu kostspieligen Migrationszyklen alle fünf bis sieben Jahre, um Datenverlust durch Entmagnetisierung („Bit Rot“) zu verhindern.

Lasergravur statt magnetischer Ladung: So funktioniert es

Der Ansatz von ewigbyte bricht radikal mit diesem Paradigma. Statt Daten magnetisch oder elektronisch zu speichern, nutzt das Startup Femtosekunden-Laser, um Informationen mittels ultrakurzer Lichtpulse direkt in Quarzglas einzuschreiben.

Das Verfahren ähnelt mikroskopisch kleinen QR-Codes, die dreidimensional in das Material „graviert“ werden (Voxel). Das zentrale Versprechen: Einmal geschrieben, benötigen die Daten keinerlei Energie mehr zur Erhaltung. Das Glas ist resistent gegen Hitze, Wasser, elektromagnetische Impulse (EMP) und Cyberangriffe, da die Daten physisch fixiert sind (WORM-Speicher: Write Once, Read Many). Laut ewigbyte ermöglicht dies eine dauerhafte Archivierung über Jahrhunderte ohne die sonst üblichen laufenden Kosten für Klimatisierung und Migration.

Vom Hardware-Verkauf zum „Storage-as-a-Service“

Interessant für Gründer ist der strategische Schwenk im Geschäftsmodell, den ewigbyte vollzieht. Anstatt teure und wartungsintensive Lasermaschinen an Kunden zu verkaufen (CAPEX-Modell), positioniert sich das Start-up als Anbieter von „Storage-as-a-Service“. Kunden mieten Speicherkapazität, ewigbyte übernimmt das komplexe Handling der Laser. Dies senkt die Einstiegshürde für Pilotkunden massiv, erfordert aber vom Start-up hohe Vorab-Investitionen in die eigene Infrastruktur – ein klassisches „DeepTech“-Wagnis, das nur mit geduldigem Kapital funktioniert.

David gegen Goliath: Das Rennen um das Glas

Mit der Technologie ist ewigbyte allerdings nicht allein auf weiter Flur. Das Start-up begibt sich in direkten Wettbewerb mit einem der größten Technologiekonzerne der Welt: Microsoft forscht unter dem Namen „Project Silica“ seit Jahren an exakt dieser Technologie, um seine eigene Azure-Cloud-Infrastruktur unabhängiger von Magnetbändern zu machen. Auch lokal gibt es Konkurrenz: Das ebenfalls in München und den USA ansässige Unternehmen Cerabyte verfolgt einen ähnlichen Ansatz mit keramisch beschichtetem Glas, setzt dabei aber stärker auf kassettierte Hardware-Verkäufe.

Ewigbyte muss sich in diesem „Haifischbecken“ also klug positionieren. Mit dem frischen Kapital von 1,6 Millionen Euro will das Gründungsteam um CEO Dr. Steffen Klewitz, Technologiechef Phil Wittwer und Operations-Chefin Dr. Ina von Haeften nun den Schritt von der Forschung in die industrielle Anwendung vollziehen. Geplant ist die Entwicklung eines Prototyps, der als Basis für erste Pilotprojekte ab 2026 dienen soll. Ein entscheidender Vertrauensbeweis ist dabei der kürzlich erhaltene Validierungsauftrag der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). Dieses Mandat gilt in der DeepTech-Szene als Ritterschlag, da SPRIND gezielt Technologien fördert, die das Potenzial haben, Märkte disruptiv zu verändern, für klassische VCs aber oft noch zu risikoreich sind.

Die technologischen Nadelöhre

Trotz der Euphorie über die Finanzierung und das SPRIND-Siegel bleiben die technischen und ökonomischen Hürden hoch. Die Achillesferse optischer Speichermedien war historisch immer die Schreibgeschwindigkeit (Throughput). Während ein Magnetband Daten in rasender Geschwindigkeit aufspult, muss ein Laser beim Glas-Speicher physische Punkte brennen. Um im Zeitalter von Petabytes konkurrenzfähig zu sein, muss ewigbyte eine massive Parallelisierung des Schreibvorgangs erreichen – das Start-up spricht hier von „über einer Million Datenpunkten pro Puls“.

Ein weiterer Knackpunkt sind die Kosten pro Terabyte. Magnetbänder sind in der Anschaffung spottbillig. Glas als Rohstoff ist zwar günstig, doch die komplexe Lasertechnik treibt die Initialkosten. ewigbyte muss beweisen, dass die Gesamtkostenrechnung (Total Cost of Ownership) über 10 oder 20 Jahre hinweg günstiger ausfällt, weil Strom- und Migrationskosten entfallen. Zudem entsteht für Kunden ein neues Risiko: Da die Daten nur mit speziellen optischen Geräten lesbar sind, begeben sie sich in eine Abhängigkeit vom Technologieanbieter (Vendor Lock-in).

Digitale Souveränität als Verkaufsargument

Hier kommt der strategische Aspekt der „Digitalen Souveränität“ ins Spiel, den auch die Investoren betonen. Da ein Großteil europäischer Daten derzeit auf US-amerikanischer Cloud-Infrastruktur liegt oder von Hardware aus Fernost abhängt, könnte eine physische, langlebige Speicherlösung „Made in Germany“ für Behörden, Banken und kritische Infrastrukturen ein entscheidendes Argument sein. Sandro Stark von Vanagon Ventures sieht im Ausbau der Speicherinfrastruktur den „Schlüssel für alles, was davor liegt: KI, Energie, Rechenleistung“.

Ob ewigbyte tatsächlich zu einem Unternehmen von „generationeller Bedeutung“ wird, wie es die Investoren hoffen, wird sich zeigen, wenn der angekündigte industrielle Prototyp die geschützten Laborbedingungen verlässt. Der Bedarf an einer Alternative zum Magnetband ist unbestritten da – das Rennen darum, wer den Standard für das Glas-Zeitalter setzt, ist hiermit eröffnet.

Seed-Runde: Leipziger HRTech clarait erhält über 1,5 Mio. Euro

Das 2023 von Johannes Bellmann, Miriam Amin und Thilo Haase gegründete Start-up clarait digitalisiert einen der letzten analogen Bereiche im Unternehmen: die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und HR.

Die clarait GmbH hat den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde bekanntgegeben und sichert sich Kapital in Höhe von über 1,5 Millionen Euro. Lead-Investor der Runde ist der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, der einen siebenstelligen Betrag investiert. Als Co-Investor beteiligt sich der HR Angels Club, ein europaweites Netzwerk aus erfahrenen HR-Führungskräften und Investoren.

Marktlücke: Der „White Spot“ zwischen HR- und Legal-Tech

Während klassische HR-Prozesse wie Payroll oder Recruiting längst digitalisiert sind, gilt der Bereich der „Labour Relations“ (betriebliche Mitbestimmung) als einer der letzten kaum erschlossenen Märkte. In vielen Unternehmen dominiert hier noch der „Status Quo“ – ein Vorgehen, das angesichts strenger Compliance-Vorgaben und der DSGVO zunehmend riskant wird.

Clarait positioniert sich hier mit zwei verknüpften SaaS-Lösungen:

- BRbase unterstützt Betriebsräte bei der strukturierten Organisation von Sitzungen, Beschlüssen und Mitbestimmungsprozessen.

- HRflows liefert der Arbeitgeberseite juristisch geprüfte Workflows für mitbestimmungspflichtige Maßnahmen.

Wettbewerb & USP: Brückenbauer statt Insellösung

Im Wettbewerbsumfeld grenzt sich das Leipziger Start-up deutlich ab. Während etablierte Anbieter oft reine Insellösungen anbieten, verfolgt clarait einen Plattform-Ansatz. Ziel ist es, den Medienbruch zwischen Personalabteilung und Gremium zu beenden und beide Seiten auf einer Infrastruktur zu verbinden.

Das Start-up adressiert damit einen wachsenden Markt, der durch steigende regulatorische Anforderungen und den Trend zu revisionssicheren Workflows getrieben wird. Zu den Kunden zählen bereits DAX-40- und Fortune-500-Unternehmen.

Der „Perfect Fit“: Praxis trifft Prozesslogik

Ein wesentlicher Faktor für das Investment dürfte die Komposition des Gründerteams sein, das die nötige Neutralität für dieses politisch sensible Thema mitbringt:

- Johannes Bellmann (CEO) vereint die Perspektiven beider Verhandlungspartner und versteht das Geschäftsmodell sowie den Markt der betrieblichen Mitbestimmung tiefgehend.

- Thilo Haase (CPO) verantwortet die inhaltliche Ausgestaltung der Plattform.

- Miriam Amin (CTO) vervollständigt das Trio als technische Mitgründerin.

„Smart Money“ und KI-Pläne

Neben dem Kapital des TGFS bringt vor allem der Einstieg des HR Angels Club strategisches Gewicht. Das Netzwerk gilt als „Smart Money“ der HR-Tech-Szene und bietet Zugang zu Entscheidern in Personal- und Organisationsfunktionen. Sören Schuster, Geschäftsführer des TGFS, sieht in der Gremienverwaltung einen „bislang nur unzureichend digitalisierten Bereich“ und bescheinigt dem Team das Potenzial zum Qualitätsführer.

Das frische Kapital soll primär in den Ausbau der Vertriebsorganisation sowie die Weiterentwicklung der Software fließen. Geplant sind unter anderem die Integration von KI-gestützten Assistenzfunktionen sowie die Vorbereitung der Internationalisierung, die zunächst im deutschsprachigen Raum erfolgen soll.

1,3 Mio. Euro Finanzierung für BauTech-Start-up conmeet

Das 2023 von Benedikt Kisner, Leandro Ananias und Lennart Eckerlein gegründete conmeet bietet eine All-in-One-Plattform für das Bau- und Handwerksgewerbe.

Nach Jahren der Entwicklung im „Stealth Mode“ meldet sich das Cloud-Software-Start-up conmeet mit einem Erfolg am Markt: Das 2023 gegründete Unternehmen hat seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 1,3 Millionen Euro abgeschlossen. Das frische Kapital soll die Markteinführung der All-in-One-Plattform für das Bau- und Handwerksgewerbe beschleunigen. Als Lead-Investor tritt der VC-Fonds May Ventures auf.

Das im nordrhein-westfälischen Borken ansässige Unternehmen zielt mit seiner Lösung auf die Digitalisierung mittelständischer Bau- und Handwerksunternehmen ab. Kern des Geschäftsmodells ist eine cloud-native Plattform, die verschiedene Unternehmensbereiche wie CRM, ERP, Projektmanagement, Controlling und Banking in einer zentralen Anwendung bündelt. Ziel ist es, die in der Branche weit verbreitete Fragmentierung durch isolierte Softwarelösungen – den sogenannten „Flickenteppich“ – aufzulösen.

Erfahrene Gründer und erfolgreicher Track-Record

Hinter conmeet steht ein Trio mit komplementären Kompetenzen, das die Software in den vergangenen zwei Jahren im Verborgenen entwickelte, bevor im Sommer 2023 die formale Gründung der GmbH erfolgte und vor einigen Monaten die ersten Kunden angebunden wurden.

Der Einstieg von CEO Benedikt Kisner in den ConTech-Markt wird in der Szene dabei besonders aufmerksam verfolgt. Kisner lieferte mit dem Aufbau der netgo group eine der beachtlichsten Wachstumsstorys im deutschen IT-Mittelstand ab. Er führte das Unternehmen bis zum Exit an den Private-Equity-Investor Waterland – zum Zeitpunkt seines Ausstiegs verzeichnete die Gruppe über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete Umsätze im dreistelligen Millionenbereich. Komplettiert wird das Gründungsteam durch CTO Leandro Ananias und COO Lennart Eckerlein, der langjährige Führungserfahrung aus dem Handwerkssektor einbringt.

Marktanalyse: Angriff auf den App-Dschungel

Mit dem Marktstart tritt conmeet in ein dicht besiedeltes und umkämpftes Wettbewerbsfeld ein. Moderne Cloud-Herausforderer wie ToolTime, Plancraft oder HERO Software haben in den letzten Jahren bereits erfolgreich digitale Lösungen im Handwerk etabliert. Diese Anbieter punkten oft mit hoher Benutzerfreundlichkeit bei spezifischen Workflows wie Terminplanung oder Angebotserstellung und adressieren primär kleine bis mittlere Betriebe.

Die Differenzierungsstrategie von conmeet zielt jedoch auf eine Lücke im "Upper Mid-Market": Während viele Wettbewerber als Insellösungen fungieren, die über Schnittstellen verbunden werden müssen, positioniert sich das Start-up als integriertes Betriebssystem. Anstatt nur Büroprozesse zu digitalisieren, greift die Software tiefer in die Wertschöpfungskette ein – von der integrierten Banksteuerung bis zur Einbindung von Subunternehmern in Projekthierarchien.

Die Marktchancen stehen dabei gut, da der Leidensdruck in der Branche wächst: Der anhaltende Fachkräftemangel zwingt Bauunternehmen zur drastischen Effizienzsteigerung. Wer nicht mehr Personal findet, muss die Verwaltung automatisieren. Genau hier – in der komplexen Steuerung von Großprojekten und Firmenverbünden – will conmeet sich etablieren.

Starkes Eigeninvestment der Gründer

Eine Besonderheit der aktuellen Runde: Die drei Gründer beteiligen sich selbst mit einem substanziellen Betrag aus eigener Tasche an der Finanzierung. Als Lead-Investor tritt der Venture-Capital-Fonds May Ventures unter der Leitung von Managing Partner Maximilian Derpa auf. Derpa sieht in der Kombination aus technologischer Kompetenz und der durch Eckerlein eingebrachten Branchenerfahrung den ausschlaggebenden Faktor für das Investment: „Conmeet adressiert ein echtes Problem im Mittelstand mit einer technologisch fortschrittlichen Lösung“, so Dominik Lohle von May Ventures.

Ausblick: KI-Integration und Ökosystem

Mit den eingeworbenen 1,3 Millionen Euro plant das Start-up den Ausbau der Teams in Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung. Mittelfristig verfolgt das Unternehmen ambitionierte Technologieziele: Geplant ist der Einsatz von KI-Agenten zur autonomen Steuerung von Geschäftsprozessen. Parallel soll die Plattform zu einem umfassenden Ökosystem für die Immobilienwirtschaft ausgebaut werden – von Architekten über Generalunternehmer bis hin zum Facility Management.

GeneralMind: 12 Mio. Dollar Investment nur 6 Monate nach Gründung

Das Berliner KI-Start-up GeneralMind entwickelt ein sog. autonomes AI System of Action, das wiederkehrende, komplexe Arbeitsschritte entlang von Waren- und Zahlungsflüssen automatisiert.

GeneralMind, ein „KI System of Actionˮ zur Automatisierung von digitaler Zettelwirtschaft, unstrukturierter Koordination sowie ineffizienter manueller Prozesse entlang der gesamten Lieferkette, gibt heute den Abschluss seiner Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde ist eine der größten bekannten europäischen Pre-Seed Runden der letzten Jahre und wurde weniger als sechs Monate nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Unternehmens abgeschlossen. GeneralMind will die Mittel verwenden, um die Skalierung seiner Technologie in Europa voranzutreiben.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Lakestar, Leo Capital, Lucid Capital, Heliad, BOOOM, mit Partizipierung von etablierten Angel-Investoren wie Alexander Kudlich, Jens Urbaniak, Samir Sood und Vishal Lugani.

GeneralMind wurde in Berlin vom Gründerteam um die Razor Group gemeinsam mit führenden Technologen aus dem Silicon Valley gegründet: Tushar Ahluwalia Shrestha Chowdhury, Dr. Oliver Dlugosch, Lennart von Hardenberg, Nishrit Shrivastava und Sergiu Șoima. Neben dem Hauptsitz in Berlin betreibt das Unternehmen einen weiteren Standort in Bangalore.

GeneralMind – das „AI System of Action“

Unternehmen arbeiten heute mit sogenannten Systems of Record SoR, zum Beispiel ERP-Systemen, um die Komplexität von Lieferketten zu bewältigen. Trotz dieser Systeme findet ein Großteil der operativen Arbeit weiterhin in E-Mail-Posteingängen und Spreadsheets statt: Teams müssen unstrukturierte Kommunikation und Koordination, Übergaben, Rückfragen und Ausnahmen manuell zusammenführen, nachhalten und in Systeme übertragen. Oft fehlt dabei klare Nachverfolgbarkeit, es entstehen Medienbrüche und die Fehleranfälligkeit ist hoch, obwohl genau diese Arbeit entscheidend ist, um die Lieferkette zuverlässig am Laufen zu halten.

GeneralMind entwickelt das „AI System of Action“ (SoA), um genau diese manuelle, repetitive Arbeit sowie unstrukturierte Koordination entlang der Lieferkette end-to-end zu übernehmen, als operative KI-Ebene über bestehenden Systemen, menschenüberwacht und bei Bedarf mit Freigabe.

KI-Autopilot für operative Prozesse mit menschlicher Fähigkeit

Der KI-Autopilot von GeneralMind übernimmt die „digitale Zettelwirtschaft" entlang komplexer Lieferketten, indem er automatisiert manuelle, repetitive Abläufe zwischen E-Mail, Excel und ERP-Systemen autonom ausführt. Eingehende Aufgaben (oft per E-Mail) werden erfasst, analysiert und anschließend end-to-end ausgeführt. Besonders dort, wo viele kleinteilige Aufgaben zuverlässig abgearbeitet, Abstimmungen sauber nachgehalten, Termine und Fristen gesichert und zahlreiche interne und externe Stakeholder entlang des Prozesses koordiniert werden müssen. Zum Beispiel in Beschaffung, Vertrieb oder der Rechnungsbearbeitung.

Diese „digitale Zettelwirtschaft“ kostet global agierende Unternehmen entlang ihrer Lieferketten teilweise Umsätze in Milliardenhöhe. Ware bleibt liegen, Entscheidungen verzögern sich, Aufgaben gehen im Tagesgeschäft unter.

„Unternehmen wissen oft genau, wo es hakt, scheitern aber an der operativen Umsetzung“, sagt Tushar Ahluwalia, Gründer und CEO von GeneralMind. „Ich habe im E-Commerce immer wieder gesehen, wie digitale Zettelwirtschaft, ineffiziente manuelle Prozesse und schmerzhafte Stakeholder-Koordination zwischen unstrukturierter Kommunikation und ERP-Systemen enorme Ineffizienzen in großen Unternehmen erzeugen. Genau dieses Problem lösen wir mit GeneralMind. Unsere KI übernimmt diese Prozesse end-to-end; kein Copilot, sondern mit Autopilot-Funktionalität, die von Menschen überwacht und bei Bedarf freigegeben wird“, ergänzt er.

Gründungs-Optimismus 2026: Trotz Gegenwind auf Wachstumskurs?

Während die makroökonomischen Vorzeichen auf Abkühlung stehen – die OECD prognostizierte zuletzt eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums um rund zehn Prozent in den kommenden Jahren – zeichnet sich in der deutschen Gründer*innenszene ein überraschendes Gegenbild ab: Ein neuer Optimismus macht sich breit.

Laut dem aktuellen „Work Change Special Report“ von LinkedIn (befragt wurden über 1000 Unternehmensführungen und Fachkräfte in Deutschland) blicken 55 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen zuversichtlich auf das Wachstum in den kommenden zwölf Monaten. Dieser Wert sticht besonders hervor, da kleine Unternehmen (KMU) rund 90 Prozent aller Unternehmen ausmachen und für 70 Prozent des globalen BIP verantwortlich sind. Wenn dieser Sektor trotzt, hat das Signalkraft.

Damit zeigt der Report eine klare Trendwende: Die wirtschaftliche Unsicherheit führt nicht zur Schockstarre, sondern zu mehr Eigeninitiative. Die Zahl der LinkedIn-Mitglieder in Deutschland, die ihrem Profil den Titel „Founder“ hinzufügen, ist im Jahresvergleich um 61 Prozent gestiegen. Ein Indiz dafür, dass sich der Begriff des Unternehmertums wandelt – weg von rein formalen Strukturen, hin zu einer agilen Founder-Economy, die oft digital startet, bevor sie im Handelsregister landet.

KI als der große „Gleichmacher“ für kleine Teams

Was treibt diesen Mut zur Selbständigkeit in einem schwierigen Umfeld? Die Daten legen nahe, dass technologische Barrieren fallen. Künstliche Intelligenz (KI) fungiert hier als „Equalizer“, der kleinen Teams Wettbewerbschancen eröffnet, die früher Konzernen vorbehalten waren. Das generative KI-Potenzial wird global auf eine Wertschöpfung von bis zu 6,6 Billionen US-Dollar geschätzt – und kleine Unternehmen wollen sich ihren Teil davon sichern.

- Wettbewerbsvorteil: 53 Prozent der Geschäftsführer*innen kleiner Unternehmen in Deutschland geben an, dass KI entscheidend für das Wachstum ihres Unternehmens ist.

- Gründungsmotor: Fast 30 Prozent der Fachkräfte in Deutschland sagen, dass erst die Verfügbarkeit von KI sie dazu ermutigt hat, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.

- Hohe Adaption: Während in der breiten Wirtschaft die Implementierung oft schleppend verläuft, sind die auf LinkedIn aktiven Kleinunternehmen bereits deutlich weiter: Hier geben 84 Prozent an, KI bereits in irgendeiner Form zu nutzen.

Die Renaissance der Soft Skills: Vertrauen als Differenzierungsmerkmal

Der Report warnt jedoch davor, sich allein auf Technologie zu verlassen. In einer Ära, in der KI-generierte Inhalte exponentiell zunehmen, wird der Human Factor zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wenn Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist, wird Vertrauen zur härtesten Währung.

- Netzwerkeffekte: 69 Prozent der Marketingverantwortlichen in kleinen Unternehmen bestätigen, dass Käufer*innen Informationen heute primär über ihre Netzwerke validieren, bevor sie Entscheidungen treffen.

- Markenaufbau: Für 71 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen ist der Aufbau einer starken Marke der Schlüssel, um ihre 3-bis-5-Jahres-Ziele zu erreichen.

- Authentizität: 72 Prozent setzen verstärkt auf „Community-Driven-Content“ – also Stimmen von Mitarbeitern und Experten –, da bloße Markenbotschaften an Wirkung verlieren.

Fazit für Gründer*innen

Die Strategie für 2026 lautet Hybridität: Erfolgreiche Gründer*innen nutzen KI für Geschwindigkeit und Skalierung im Hintergrund, investieren aber gleichzeitig massiv in den Aufbau persönlicher Netzwerke und einer glaubwürdigen Marke. Oder wie es die Daten zeigen: 65 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen sehen das aktive Netzwerken inzwischen als essenziellen Schlüssel für langfristiges Wachstum an.

Wer heute gründet, tut dies mit mächtigeren Werkzeugen als je zuvor – muss aber mehr denn je beweisen, dass hinter der Technologie echte Menschen stehen.

Millionen-Spritze gegen den Brain Drain: Blockbrain holt 17,5 Mio. Euro

Wissen ist das neue Gold – doch es wandert oft mit den Mitarbeitenden aus der Tür. Das 2022 gegründete Stuttgarter Scale-up Blockbrain will das verhindern. Mit einer „No-Code“-Plattform konservieren die Gründer Antonius Gress, Mattias Protzmann und Nam Hai Ngo Firmenwissen in KI-Agenten. Jetzt gab es frisches Kapital, dass primär in die Expansion nach Großbritannien und Europa sowie in die Produktentwicklung fließen soll.

Der demografische Wandel setzt Unternehmen unter Druck: Wenn erfahrene Fachkräfte in den Ruhestand gehen oder kündigen, hinterlassen sie oft nicht nur eine leere Stelle, sondern eine Wissenslücke. Eingespielte Prozesse und implizites Erfahrungswissen („Tribal Knowledge“) gehen verloren. Genau hier hakt Blockbrain ein. Das Tech-Unternehmen gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde über 17,5 Millionen Euro bekannt.

Angeführt wird die Runde vom Münchner VC Alstin Capital und dem Londoner Tech-Investor 13books Capital. Zudem stockten die Bestandsinvestoren Giesecke+Devrient Ventures, Landesbank Baden-Württemberg Ventures und Mätch VC ihr finanzielles Engagement auf. Auch das Family Office von Harting beteiligte sich an der Runde, was die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 22,5 Millionen Euro hebt.

Vom Konzern-Problem zur Start-up-Lösung

Dass Blockbrain bei der Industrie einen Nerv trifft, liegt auch an der DNA des Gründerteams. CEO Antonius Gress kennt die Schmerzen großer Organisationen aus seiner Zeit bei Bosch, während CTO Mattias Protzmann als Mitgründer von Statista bereits bewiesen hat, wie man Datenmodelle skaliert. Dritter im Bunde ist Nam Hai Ngo (ehemals Antler).

Ihr Ansatz: Eine „No-Code“-Plattform, mit der Unternehmen ohne Programmieraufwand sogenannte Knowledge Bots erstellen können. Diese digitalen Zwillinge speichern nicht nur Dokumente, sondern bilden Entscheidungslogiken und Methodenwissen von Experten ab. Die Anwendungsfelder reichen vom schnelleren Onboarding neuer Mitarbeiter bis zur Automatisierung komplexer Vertriebsprozesse.

Der Markt scheint ihnen recht zu geben: 2025 konnte Blockbrain nach eigenen Angaben den Umsatz verfünffachen. Kunden wie Bosch, Roland Berger und die Seifert Logistics Group setzen die Lösung bereits ein. Letztere berichtet von einer Zeitersparnis von bis zu 15 Prozent pro Woche durch die KI-Assistenten.

Sicherheit als „Moat“ gegen ChatGPT & Co.

Während viele Unternehmen beim Einsatz generativer KI wegen Halluzinationen und Datenlecks zögern, positioniert sich Blockbrain als der „sichere Hafen“. Die Plattform ist nicht nur ISO-27001-zertifiziert und „EU-AI-Act-ready“, sondern ermöglicht durch eine Multi-Model-Architektur auch die volle Datensouveränität. Kund*innendaten können bei Bedarf in regionalen Cloud-Umgebungen des Nutzenden verbleiben.

Wie groß der Vorsprung vor herkömmlichen Enterprise-Lösungen ist, untermauert das Start-up mit Zahlen: In einem unabhängigen Benchmark des Sicherheitsspezialisten Giesecke+Devrient erzielte Blockbrain 92 von 105 Punkten – der Zweitplatzierte kam lediglich auf 58 Punkte. „Sich einfach auf Versprechungen und die Stärke eines Modells zu verlassen, ist im Unternehmenskontext schlicht nicht genug“, kommentiert CTO Protzmann die Strategie.

Expansion mit „Forward-Deployed“ Ingenieuren

Das frische Kapital fließt nun primär in die Expansion nach Großbritannien und Europa sowie in die Produktentwicklung. Dabei setzt Blockbrain auf ein spezielles Personalmodell: Sogenannte Forward-Deployed AI-Engineers sollen Kund*innen eng bei der Integration begleiten – remote oder vor Ort. Ziel ist es, Recherche-Workflows weiter zu automatisieren und KI vom Experimentierfeld zum verlässlichen Werkzeug im Kerngeschäft zu machen.

INLEAP Photonics sichert sich Millionenfinanzierung für Drohnenabwehr

Das 2023 als Spin-off aus dem Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) ausgegründete DeepTech-Start-up INLEAP Photonics transferiert industrielle Hochleistungstechnologie in den Verteidigungssektor.

Der Markt für DefenseTech wächst, getrieben durch die veränderte geopolitische Sicherheitslage und die Zunahme asymmetrischer Bedrohungen durch Drohnen. In genau dieses Segment stößt nun INLEAP Photonics vor. Das 2023 gegründete Hannoveraner Unternehmen gab heute bekannt, seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde bereits im Sommer 2025 abgeschlossen zu haben und nun offiziell aus der Stealth-Phase hervorzutreten.

Angeführt wurde die Runde vom High-Tech Gründerfonds (HTGF). Zudem beteiligten sich Ventis Capital sowie private Investoren. Über die genaue Höhe der Finanzierung wurde Stillschweigen bewahrt.

Ingenieurs-Duo setzt auf Dual-Use-Strategie

Hinter der Technologie stehen zwei promovierte Ingenieure, die den klassischen Weg vom Forschungslabor in das Unternehmertum beschreiten: Dr.-Ing. Marius Lammers (CEO) und Dr.-Ing. Felix Wellmann (CTO). Beide gründeten INLEAP Photonics als Spin-off aus dem Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH), einer der führenden Adressen für angewandte Laserforschung in Europa.

Die Gründer verbinden dabei tiefgreifende wissenschaftliche Expertise mit industriellem Pragmatismus. Während Lammers die strategische Ausrichtung im komplexen Defense-Markt verantwortet, treibt Wellmann die technische Weiterentwicklung der Laserstrahlführung voran. Ihr Ansatz ist ein Lehrbuchbeispiel für „Dual-Use“: Die Kerntechnologie wurde ursprünglich nicht als Waffe konzipiert, sondern um industrielle Hochgeschwindigkeitsprozesse wie die Batteriezellenproduktion oder Additive Fertigung zu optimieren.

Millisekunden statt Minuten

Diese industrielle DNA nutzen Lammers und Wellmann nun für einen Pivot in den Sicherheitssektor. Unter dem Namen FASTLIGHT® SHIELD entwickelt das Start-up ein mobiles Abwehrsystem, das Drohnen durch gezielte Energieeinbringung neutralisieren soll. Das zentrale Versprechen der Gründer: Die Präzision und Geschwindigkeit, die in der Industrie für Fertigungsprozesse notwendig ist, verschafft in der Drohnenabwehr den entscheidenden Zeitvorteil.

„Die aktuelle Sicherheitslage erlaubt keine langsamen Lösungen“, erklärt Marius Lammers den Schritt. „Wir begegnen der asymmetrischen Drohnenbedrohung mit technologischer Überlegenheit.“ Felix Wellmann ergänzt, dass der Prototyp bereits bewiesen habe, agile Ziele in Millisekunden abwehren zu können – eine Leistung, die auf der langjährigen Forschung des Duos zur Laserstrahllenkung basiert.

Kapital für die Einsatzreife

Das frische Kapital fließt laut Unternehmensangaben primär in die Skalierung dieses Prototypen hin zu einem robusten Gesamtsystem. Ziel ist die Validierung in realen Einsatzszenarien sowie die Integration in bestehende Sicherheitsarchitekturen von staatlichen Akteuren und Betreibern kritischer Infrastrukturen.

Für den Lead-Investor HTGF ist das Team und die Technologie ein strategisches Asset. Dr. Koen Geurts, Senior Investment Manager beim HTGF, betont: „Lasereffektoren für Drohnen- und Luftabwehr gehören zu den klar wachsenden Technologiefeldern, die nur wenige Unternehmen beherrschen.“ Die Ambition sei es, mit INLEAP einen globalen Player aus Deutschland heraus aufzubauen.

TUM Security and Defense Alliance gegründet

München als Festung der Innovation: Heute wurde die TUM Security and Defense Alliance als strategischer und interdisziplinärer Innovationshub für Sicherheits- und Verteidigungstechnologien gegründet.

Der Großraum München gilt bereits jetzt als einer der bedeutendsten Standorte für die europäische Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft. Mit der Gründung der neuen TUM Security and Defense Alliance soll dieses Ökosystem nun institutionalisiert und strategisch gebündelt werden. Der Fokus liegt dabei nicht auf einem einzelnen Sektor, sondern auf einem ganzheitlichen Ansatz: Die Allianz deckt alle relevanten militärischen Domänen ab – von Luft und Weltraum über Land und See bis hin zum immer wichtiger werdenden Cyber- und Informationsraum.

„Wer den Frieden sichern will, muss ihn verteidigen können“

Die Initiative markiert einen spürbaren Wandel im Umgang deutscher Hochschulen mit militärischer Forschung. TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann fand bei der Gründung deutliche Worte für diese Neuausrichtung: „Wer den Frieden sichern will, muss ihn verteidigen können. Zu dieser Aussage stehen wir.“ Die Allianz solle Spitzenforschung verantwortungsvoll, aber effizient in marktfähige Innovationen überführen, die der Abschreckung und Stabilisierung dienten.

Unterstützt wird das Vorhaben von einer breiten Koalition aus Industrie und Forschung. Zu den Partnern zählen etablierte Schwergewichte wie Airbus Defence and Space, Hensoldt, MTU Aero Engines und Diehl Defence, aber auch Einhörner und Start-ups der neuen Rüstungsgeneration wie das KI-Unternehmen Helsing, der Raketenbauer Isar Aerospace oder der Drohnenhersteller Quantum-Systems.

Politische Rückendeckung: „Hightech schützt Heimat“

Die politische Dimension des Projekts unterstrich Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Er bezeichnete die Gründung als Schritt, der den Freistaat zur „technologischen Kommandozentrale für Europas Sicherheit“ mache. Blume erteilte langwierigen Debatten über Zivilklauseln an Universitäten eine Absage und forderte einen pragmatischen Umgang mit Dual-Use-Technologien (Anwendungen, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind). „In Zeiten hybrider Hightech-Kriege ist Mut zur Innovation entscheidender Faktor. Es gilt das Prinzip: Hightech schützt Heimat“, so der Minister.

Vom Labor ins Feld

Operativ soll die Allianz als Schnittstelle fungieren, um das oft zitierte „Tal des Todes“ zwischen Grundlagenforschung und einsatzfähigem Produkt zu überbrücken. Prof. Chiara Manfletti, die Koordinatorin der Allianz, betonte, dass man die wichtigsten Akteure nun an einen Tisch bringe, um Forschung und Umsetzung systematisch zu stärken.

Konkret verfolgt der Hub sechs Kernziele. Dazu gehören der Aufbau spezialisierter Testumgebungen – etwa für Drohnenschwärme oder Cyber-Abwehr –, die gezielte Förderung von Start-ups über die TUM Venture Labs sowie die Ausbildung von Talenten im Verteidigungssektor. Auch die Zusammenarbeit mit der Universität der Bundeswehr ist zentral. Deren Präsidentin Prof. Eva-Maria Kern sieht in der Bündelung der Kompetenzen einen essentiellen Beitrag „für ein freies, sicheres und resilientes Europa“.

Mit der Gründung der „TUM Security and Defense Alliance“ sendet der Standort München ein klares Signal: Die technologische Antwort auf die veränderte Sicherheitslage in Europa soll künftig maßgeblich aus Bayern kommen.

Auf einen Blick: Die Partner der Allianz

Neben der TUM und der UniBw M sind folgende Unternehmen und Institutionen beteiligt:

- Industrie & Konzerne: Airbus Defence and Space, Hensoldt, MTU Aero Engines, Diehl Defence, MBDA Deutschland, Rohde & Schwarz, SAP, IABG.

- Scale-ups & Start-ups: Helsing, Isar Aerospace, Quantum-Systems, Neuraspace, Resaro Europe, TYTAN Technologies.

- Ökosystem: TUM Venture Lab Aerospace / Defense.

Gründer*in der Woche: JUPUS - zwischen Jura und KI

Wie René Fergen mit seinem LegalTech-Start-up JUPUS dem Fachkräftemangel in Kanzleien entgegenwirken und unseren Zugang zum Rechtssystem sichern will.

Es gibt Branchen, die scheinen immun gegen Wandel zu sein. Die Rechtsbranche ist eine davon – konservativ, traditionsbewusst, hierarchisch. Digitalisierung und Transformation sind dort Konzepte, die längst noch nicht ihren Schrecken verloren haben. Das beginnt sich zu ändern, unter anderem auch dank René Fergen und seinem Start-up JUPUS. Fergen, studierter Jurist, erfuhr in erster Person, wie manuelle Prozesse die Arbeit in Kanzleien verlangsamen und wie sehr dies die Branche – geplagt vom Fachkräftemangel – ausbremst. Als 25-jähriger technologiebegeisterter Student entschied er sich dafür, eine Lösung zu bauen.

Er war davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) Kanzleien revolutionieren kann. Heute, nur wenige Jahre später, gilt René als einer der wichtigsten Treiber dieser Entwicklung und sein Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Start-ups in Europa.

„Kein Mandant spricht mit einer KI“

Wenn René heute erzählt, wie alles begann, schwingt in seiner Stimme immer noch ein Rest Ungläubigkeit mit. „Ich war noch im Studium und habe in einer Branche gepitcht, in der Anzug und Krawatte zum Pflichtprogramm gehören“, erinnert er sich. „Ich kam im Hoodie, war in den Augen vieler zu jung, um die Lösung für eine der größten Herausforderungen der Branche zu haben. Nicht selten wurde ich einfach aufgrund meines jungen Alters belächelt. Da kollidierten zwei Welten aufeinander.“

Seine Idee: KI-gestützte Tools, die den Kanzleialltag automatisieren, von der Telefonassistenz über die Mandatsaufnahme und die Aktenanlage bis hin zur Erstellung kompletter Schriftsätze. Eine gute Idee, zumal es so ein Tool bisher nicht auf dem Markt gab. Trotzdem musste der junge Gründer durch eine harte Schule gehen. Akquisegespräche waren oft demotivierend.

Viele waren noch nicht bereit für die Transformation und sagten: „Kein Mandant gibt sensible Daten in einen Chatbot ein.“ „Niemand will mit einer Telefon-KI sprechen.“ Und: „Wenn das funktionieren würde, hätte es längst jemand gemacht.“

Der Diplom-Jurist ließ sich nicht beirren. „Ich wusste, dass Kanzleien an ihrer eigenen Bürokratie ersticken, dass nicht Digitalisierung, sondern Stillstand das Risiko ist.“ Die ihm entgegengebrachte Skepsis blieb zunächst Renés Begleiter. „‚Das geht nicht‘ war wahrscheinlich der Satz, den ich in den ersten Jahren am häufigsten gehört habe“, sagt er. Doch er verstand, dass Widerstand auch ein Signal für Potenzial sein kann. „Wenn niemand an deine Idee glaubt, bedeutet das oft nur, dass sie neu ist. Das Unmögliche wirkt unmöglich, bis man es tut.“

Ein Podcast als Inspiration

Im Jurastudium dreht sich eigentlich alles um Klausuren, Hausarbeiten, Staatsexamen. Ein bisschen an der Praxisrealität vorbei, fand René. Der Weg in die LegalTech-Welt begann für ihn mit einem Podcast. Er habe „einfach mal reingehört“ und nie wieder aufgehört zu brennen, erzählt er heute. Plötzlich war ihm klar: Die Rechtsbranche stand vor einem Wendepunkt. Ihre Zukunft wird nicht nur digitaler, sondern grundlegend anders.

Um diesen Gedanken eine Plattform zu geben, gründete er noch zu Studienzeiten einen LegalTech-Verein. Er suchte den Austausch mit Anwält*innen, Richter*innen und Professor*innen. Aus Diskussionen wurden Ideen, aus Ideen erste Prototypen. Gemeinsam mit zwei Informatikstudenten entwickelte er 2022 einen kleinen Chatbot für Kanzlei-Websites. Die Idee war noch roh, aber er verkaufte das Tool an die ersten Kanzleien. Es funktionierte und verschaffte die geplante Entlastung. Als der junge Gründer einen Business Angel überzeugte, floss die erste Investition. Aus einem studentischen Nebenprojekt wurde so ein echtes Vorhaben.

Bruch und All-in-Moment

Doch gerade als das Projekt Fahrt aufnahm, kam ein heftiger Rückschlag im Gründungsteam. „Als wir drei, vier, fünf aktive Kanzleikunden hatten, stiegen meine Mitgründer von heute auf morgen aus“, erzählt René. „Für mich war das ein Schock: laufende Kunden, Investorenerwartungen – und plötzlich keinen, der die Technologie vorantrieb.“

Es folgte ein harter Konflikt. René stand vor einer Entscheidung: aufgeben oder sich verschulden, um das Projekt zu retten. Er glaubte an seine Idee und entschied sich dafür, 60.000 Euro Schulden aufzunehmen. Ohne Einkommen, direkt nach dem Studium, ging er all-in. Dieser Moment markierte den Wendepunkt und war die Geburtsstunde von JUPUS.

Neustart mit klarer Mission

Denn kurz darauf lernte René Jannis Gebauer kennen, seinen heutigen Co-Founder. Rasch setzten der Jurist und der Tech-Experte Konzept, Produkt und Marke neu auf. In nur zwei Jahren entstand so das erste KI-Sekretariat speziell für Anwaltskanzleien. Das LegalTech-Start-up hat über acht Millionen Euro von namhaften Investoren wie Acton Capital und dem High-Tech Gründerfonds eingesammelt. Aus der Zweimann-Bude ist ein 60-köpfiges Team aus Entwickler*innen, KI-Expert*innen, Jurist*innen und viel mehr geworden. JUPUS’ Website-Chatbot und Telefon-KI gelten als die meistgenutzten KI-Tools für Anwaltskanzleien im deutschsprachigen Raum. Die Plattform bearbeitet mehr als 10.000 Anrufe pro Woche und über 400 juristische Vorgänge täglich – mehr als jede Kanzlei im DACH-Raum.

JUPUS automatisiert wiederkehrende Abläufe vollständig, von der Mandatsaufnahme über Terminvereinbarungen bis hin zur Kommunikation mit Mandant*innen. Prozesse, die bis zu zehn Tage dauern können, reduziert das Tool dank seiner KI auf wenige Minuten. So sparen Kanzleien im Schnitt bis zu 70 Arbeitsstunden pro Monat. Die neu gewonnene Zeit können Anwält*innen in die juristische Arbeit stecken, also in die Rechtsberatung, die Vertretung vor Gericht oder in Verhandlungen. Ein enormer Gewinn für Kanzleien und Mandant*innen.

Die Plattform ist die erste Lösung auf dem deutschen Markt, die ganze Prozesse in der gesamten Kanzleitätigkeit schnell, DSGVO-konform und skalierbar automatisiert übernimmt. Denn bisher werden in einer durchschnittlichen mittleren Kanzlei selbst Vorgänge, die mit digitalen Tools erledigt werden könnten, meist manuell bearbeitet: Dokumentation und Auflistung der Neuanfragen, Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den Klient*innen, Terminfindung, Dokumente einscannen, ablegen, mit der Post zur Unterschrift verschicken etc.pp. Wenn die Fachkraft fehlt, blockiert das die Ressourcen der Anwält*innen.

Technologie mit Wirkung

Warum das wichtig ist? In Deutschland gibt es rund 50.000 Anwaltskanzleien. Viele von ihnen kämpfen mit denselben Problemen: steigende Mandant*innenerwartungen, Fachkräftemangel, stagnierende Prozesse. Vor allem kleine und mittlere Kanzleien (90 Prozent des Markts) leiden darunter. Ganz besonders macht ihnen der Fachkräftemangel zu schaffen. Und das wird sich in absehbarer Zukunft nicht ändern, denn es gibt zwar immer mehr Anwält*innen, aber immer weniger Rechtsanwaltsfachangestellte. Das belegen diese Zahlen: Während sich die Zahl der Anwält*innen in den letzten 30 Jahren verdreifacht hat, ist die Zahl der Auszubildenden in Kanzleien um 70 Prozent gesunken.

„Wir lösen kein Luxusproblem“, sagt René. „Wir sorgen dafür, dass auch kleine und mittlere Kanzleien konkurrenzfähig bleiben. Und dass Bürger*innen weiterhin Zugang zu rechtlicher Unterstützung haben, unabhängig davon, ob die Kanzlei Personal findet.“

Anderen Gründer*innen gibt René Fergen diesen Tipp: „Gründen heißt, sich zu entscheiden – vor allem dann, wenn es unbequem wird –, und dranzubleiben, wenn es wehtut. Es gibt keine Abkürzung. Erfolg ist selten ein Knall, sondern das leise Ergebnis vieler guter und einiger schlechter Tage hintereinander.“

Pheno-Inspect sichert sich Seed-Finanzierungsrunde in Mio.-Höhe

Pheno-Inspect – 2020 von Dr. Philipp Lottes als Ausgründung der Universität Bonn gestartet – ist ein Agrar-KI-Unternehmen und entwickelt KI-basierte Softwarelösungen zur automatisierten Analyse hochauflösender Drohnenbilder in der Landwirtschaft.

Was 2020 als Ausgründung der Universität Bonn begann, entwickelt sich zu einem wichtigen Player für die Digitalisierung der Landwirtschaft. Pheno-Inspect hat sich darauf spezialisiert, dem Landwirt quasi „Adleraugen“ zu verleihen. Das Start-up aus Nordrhein-Westfalen entwickelt KI-basierte Software, die hochauflösende Drohnenbilder vollautomatisch auswertet.

Das Besondere dabei: Die Technologie blickt nicht nur grob auf den Acker, sondern analysiert Feldbestände bis auf die Einzelpflanze genau. Das Ziel ist es, den Pflanzenbau durch datenbasierte Entscheidungen effizienter und ressourcenschonender zu gestalten – ein Thema, das angesichts von Klimawandel und Kostendruck in der Agrarbranche Hochkonjunktur hat.

Prominente Investoren setzen auf „Precision Farming“

Dass Pheno-Inspect mit diesem Ansatz einen Nerv trifft, zeigt die Zusammensetzung der aktuellen Finanzierungsrunde. Neben dem Companisto Business Angel Netzwerk beteiligt sich die NRW.BANK, die im Zuge der Runde ein Wandeldarlehen in Höhe von 500.000 Euro in eine feste Beteiligung umgewandelt hat. Aufhorchen lässt auch der Einstieg von CLAAS. Der weltweit tätige Landmaschinenkonzern steigt als strategischer Investor ein. Für ein junges B2B-Tech-Start-up ist dies mehr als nur Kapital; es ist ein Zugang zu immenser Industrieexpertise und potenziellen Vertriebswegen.

Fokus auf SaaS und Skalierung

Das frische Kapital soll nun gezielt in das Wachstum fließen. Pheno-Inspect plant, seine Plattform konsequent in Richtung Software-as-a-Service (SaaS) auszubauen. Im Mittelpunkt steht dabei der neue FarmAnalyzer. Mit dieser Plattform will das Unternehmen die komplexe Feldanalyse vereinfachen und für Landwirte direkt nutzbar machen – im Self-Service und über die gesamte Vegetationsperiode hinweg. Parallel dazu soll das interdisziplinäre Team am Standort in NRW weiter wachsen, um neue KI-Module zur Marktreife zu bringen.

„Der Abschluss unserer ersten Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung“, erklärt Dr. Philipp Lottes, Gründer und CTO von Pheno-Inspect. „Mit der neuen FarmAnalyzer-Plattform werden wir Feldanalysen auf Einzelpflanzenebene erstmals einfach, wirtschaftlich und praxisnah direkt Landwirten zur Verfügung stellen.“

Mit der Finanzierung im Rücken und einem starken Industriepartner an der Seite ist Pheno-Inspect nun bereit, die digitale Transformation auf dem Acker weiter voranzutreiben.