Aktuelle Events

Online-Shop gründen – Aber welche Produkte soll man verkaufen?

Ein Online-Shop ist schnell eingerichtet. Wie in jedem Business bedarf es dabei eines genauen Plans, der wirtschaftliche Ziele beschreibt und Fragen der Organisation behandelt. Zudem sind Produkte zu finden, die einen Absatz versprechen. Dazu nützliche Tipps und To Do’s.

Schon vor der Coronakrise war die Entwicklung im E-Commerce beeindruckend und wies jährliche Umsatzsteigerungen von über zehn Prozent auf. Dieser Trend hat sich während der Krise gezwungenermaßen verstärkt. Sorgten doch die zahlreichen Kontakt- und Ausgangssperren in Verbindung mit Ladenschließungen dafür, dass die Deutschen ihre Einkäufe vom Sofa oder vom Küchentisch aus veranlassen.

So verzeichnete der Online-Handel im vergangenen Jahr einen Anstieg von 15 Prozent des Vorjahres und belief sich auf 83 Milliarden Euro Umsatz. Deshalb erstaunt es wenig, dass immer mehr Menschen auf diesen Zug aufspringen möchten. Ein Online-Shop ist schnell eingerichtet. Wie in jedem Business bedarf es dabei eines genauen Plans, der wirtschaftliche Ziele beschreibt und Fragen der Organisation behandelt.

Zudem sind Produkte zu finden, die einen Absatz versprechen. Sie müssen für die Kunden so interessant sein, dass sie zugreifen und einen Umsatz generieren, der das Geschäft am Laufen hält. Für die Auswahl dieser Produkte gibt es Schemata, denen man folgen kann, damit das Start-up nicht zum unübersichtlichen Abenteuer mutiert.

Nützliche Tipps, ein perfektes Produkt zu finden

Bei einigen Online-Händlern stand die Produktidee Pate, um einen Online-Shop einzurichten. Der weitaus größte Teil jedoch vertraut auf das System E-Commerce und macht sich dann erst auf die Suche nach geeigneten Produktlinien.

Dafür gibt es einige Richtlinien, um die Auswahl Schritt für Schritt einzuschränken, damit nur erfolgversprechende Waren ins Sortiment aufgenommen werden.

Trends erkennen

Ein erster Ansatz ist es, Trends zu finden und zu übernehmen. So waren es z.B. die winterlichen Temperaturen, welche die Benutzung eines Smartphones komplizierten. Wer damals auf sogenannte Touchscreen-Handschuhe setzte, erzielte beneidenswerte Umsätze.

Aktuell liegen laut https://cbd360.de/ CBD-Produkte im Trend. Die rauschfreie Variante des Cannabis steht am Anfang einer Entwicklung, die sich mit dem Fortschreiten der Legalisierungsbemühungen um Cannabis beschleunigen wird.

Die Umwelt wahrnehmen

Wer mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht, entdeckt oft Probleme, Haken und Kleinigkeiten, die vielleicht durch ein bestimmtes Produkt unterbunden werden können.

Dabei muss das Rad nicht neu erfunden werden. Meist reicht es aus, durch kleine Verbesserungen an Produktkategorien neue Marktsegmente zu öffnen. Je größer dabei der Problemdruck ist, desto eher sind Menschen bereit, zur Lösung Geld auszugeben.

Keyword Recherche

Der überwiegende Teil der Verbraucher orientiert sich beim Kauf inzwischen an Google, um Produkte zu finden und Preise zu vergleichen. Bei der Produktfindung hat sich eine relativ neue Disziplin etabliert. So hat sich herausgestellt, dass viele Unternehmen mit SEO (Suchmaschinenoptimierung) ihre Sichtbarkeit im Internet erhöhen und Umsätze steigern können.

Eine Basisdisziplin der SEO ist die Keyword-Recherche. Dabei erscheinen gefragte Produkte bei Google auf den ersten Plätzen. Wer sich auf diese Recherchen konzentriert, kann entdecken, welche Verbrauchertrends zu erkennen und welche Produkte im Moment gut absetzbar sind.

Eigene Interessen berücksichtigen

Oft ist es ratsam, seine eigenen Interessen einzubeziehen, um einen Einstieg ins Online-Geschäft vorzubereiten. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass schon ein Zugang zu den betreffenden Produkten besteht. Mit einer gewissen Affinität zur Ware wächst die Begeisterung und der Enthusiasmus zum Geschäft.

In der Regel ist dann schon Fachwissen vorhanden und gegenüber dem Kunden kann Autorität, Glaubwürdigkeit und Vertrauen vermittelt werden. Zudem ist die Zielgruppe bekannt. Zu Beginn ist es förderlich, Bekannte und Familie bei der Produktsuche “einzuspannen” und zu bitten, auf Alltagsprobleme und -produkte zu achten, die in deren Umfeld Interesse erwecken.

Produktnische suchen

Mit der Eingrenzung der passenden Nische ist für Start-ups im E-Commerce ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Dabei wird sich auf eine spezielle Kundengruppe konzentriert, die ein kaufstarkes Interesse verspricht. Der Online-Shop wird auf diese Nische ausgerichtet und Marketing-Konzepte, Lieferantenauswahl und Preisgestaltung angepasst.

Das Segment sollte möglichst genau definiert werden, weil bei großen Nischen der Konkurrenzdruck entscheidend höher liegt und für Beginner entsprechende Hürden bereithält. Eine überschaubare Nische ermöglicht es, mit geringem Startkapital und einem begrenzten Budget für Lagerhaltung zu arbeiten. White-Label- und Franchise-Ansätze eignen sich dazu ebenso wie das Konzept des Dropshippings. Bei Erfolg kann das Geschäftsmodell dann angepasst und ausgeweitet werden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Aktiv telefonieren für das eigene Start-up

Von der Adresse zum Vor-Ort Termin – wertvolle Tipps und To-dos zur erfolgreichen Telefonakquise.

Der schnellste Weg zu ersten Kunden führt selten über den perfekten Pitch. Entscheidend ist der erste echte Marktkontakt. Solange ein Start-up nur über Zielgruppen spricht, bleibt vieles theoretisch. Welche Themen erzeugen Interesse? Welche Rollen sind eingebunden? Welche Einwände haben Substanz und welche hängen am Timing? Das Telefon ist im B2B kein Relikt und dient als aktives Werkzeug. Es bringt innerhalb kurzer Zeit echte Gespräche und erzeugt Pipeline auf Dialogbasis.

Die richtige Erwartungshaltung ist entscheidend. Telefonischer Outbound bedeutet keinen Abschluss beim ersten Kontakt und dient dem Aufbau einer Verbindung. Passende Unternehmen aus klar definierten Branchen und Regionen werden angesprochen, relevante Ansprechpartner identifiziert, ein Thema geöffnet und ein nächster Schritt vereinbart. Das reduziert Druck. Der Fokus liegt auf Prüfung und Führung statt Überredung.

Warum ein Anruf kein Störfaktor ist

Gerade Digital- und Tech-Teams haben Vorbehalte gegenüber Telefonakquise. Dabei dient der Anruf primär als Passungscheck. Existiert das Problem? Welche Rolle ist zuständig? Lohnt sich ein weiterer Austausch? Für die Gegenseite wirkt das weniger wie Verkauf und entspricht strukturierter Marktarbeit.

Diese Haltung verändert die Gesprächsdynamik. Der Anruf klingt klar und respektvoll. Ein bewusst kurzer Rahmen wie ein kurzer Abgleich erleichtert die Entscheidung, ob ein weiterer Schritt sinnvoll ist. Viele B2B-Ansprechpartner reagieren positiv, weil ihre Zeit ernst genommen wird.

Von der Adresse zum Zielkunden

Adressen aus Tools, Events oder Netzwerken sind ein Startpunkt, aber kein Zielkundenprofil. Eine Telefonliste ist eine Hypothese zur Passung. Ohne Fokus entstehen Gespräche mit sehr unterschiedlichen Prozessen, Prioritäten und Begriffen. Das kostet Energie und verlangsamt Lernprozesse.

Ein enger Start erhöht die Qualität. Ein Segment, ein typischer Use Case oder ein klares Unternehmensprofil sorgen für Relevanz. Gespräche knüpfen an bekannte Situationen an. Ablehnung sinkt, Erkenntnisse entstehen schneller und Termine werden belastbarer.

Buying Center statt Entscheider-Mythos

B2B-Entscheidungen entstehen im Team. Auch wenn eine Person unterschreibt, prüfen mehrere Rollen das Thema. Telefonischer Outbound zielt deshalb nicht auf eine einzelne Entscheidungsperson, sondern auf Kontaktpfade. Fachrollen, Bewertung und Entscheidung werden schrittweise verbunden.

In techniknahen Unternehmen zeigen sich Fachrollen oft offen für klärende Gespräche. Teamleads, operative Rollen oder Bereichsverantwortliche können schnell einschätzen, ob ein Thema existiert, wie es intern bewertet wird und wer Verantwortung trägt. Ein klares Nein spart ebenso Zeit wie ein sauberer Übergang.

Ein Einstieg mit Klarheit

Der erste Satz entscheidet über Einordnung und Bereitschaft. Für Digital- und Tech-Zielgruppen funktioniert ein Einstieg, der Beobachtung und Ehrlichkeit verbindet. Das Signal lautet, dass geprüft wird und bei fehlender Passung das Gespräch endet.

Ein geeigneter Einstieg beschreibt Segment und typische Reibung und fragt nach Zuständigkeit. Dadurch entsteht Kontext ohne Pitch. Die Haltung bleibt kurz, präzise und respektvoll.

Produkt erklären ohne Pitch

Im Erstkontakt zählt nicht das Feature-Set, entscheidend ist die Wiedererkennbarkeit des Problems. Das Produkt wird als Antwort auf eine Situation beschrieben. Ein Satz, der Outcome und Reibung verbindet, erlaubt dem Gegenüber Zustimmung oder Korrektur.

Erst bei Resonanz folgt eine kurze Erklärung des Lösungswegs. Welche Stellschraube wird adressiert? Wo entsteht messbarer Effekt? Die Reihenfolge bleibt klar: Zielzustand, Reibung, Lösungsansatz, Angebot.

Relevanz öffnen und Bedarf prüfen

Erfolgreiche Gespräche folgen einer klaren Abfolge. Zuerst entsteht Relevanz durch typische Problemfelder wie Prozessbrüche, manuelle Schritte oder unklare Zuständigkeiten. Diese werden geöffnet, ohne Behauptungen aufzustellen.

Sobald Relevanz sichtbar wird, beginnt die Prüfung. Fragen nach dem aktuellen Vorgehen halten das Gespräch natürlich. Danach folgen vertiefende Punkte zu Engpässen, Ablauf, Ownership und Abhängigkeiten. So bleibt der Dialog fokussiert und vermeidet frühe Qualifizierung oder lange Erklärungen.

Gesprächsführung mit Struktur

Ein Gespräch fühlt sich dann gut an, wenn Fragen kurz, konkret und begründet sind. Kleine Rahmensätze senken Widerstand. Prozessnahe Fragen zeigen Verständnis für den Arbeitsalltag und führen schnell zu Klarheit über einen möglichen Termin.

Marketingfallen und Auswege

Warum Marketing strategisch allzu oft ins Leere läuft und mit welchen konkreten Maßnahmen es besser funktioniert.

In vielen Start-ups gilt Marketing noch immer als verlängerte Werkbank des Vertriebs. Sichtbarkeit, Leads und Umsatz sollen schnell messbar sein. Doch was kurzfristig effizient wirkt, führt langfristig in die Sackgasse. Wer Marketing auf Performance reduziert, verzichtet auf das, was Wachstum überhaupt erst ermöglicht: eine klare strategische Marktorientierung.

Strukturelle Fehlstellungen: Wenn Marketing keine Bühne bekommt

Viele Gründer*innen denken Marketing operativ. Als Werkzeug, um ein bestehendes Produkt in den Markt zu drücken. Diese Sichtweise ignoriert, dass Marketing in der Frühphase entscheidend für die Definition von Markt, Zielgruppe und Nutzenversprechen ist.

Die Folge: Es fehlt ein strategischer Unterbau. Start-ups starten mit aggressiver Kommunikation, bevor klar ist, was sie eigentlich differenziert. Markenarchitektur, Positionierung und Kommunikationsleitlinien entstehen oft erst dann, wenn das Wachstum bereits stagniert.

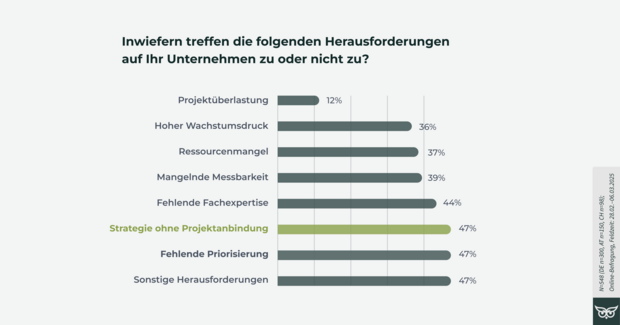

47 Prozent der befragten Marketingentscheider*innen nennen laut der CMO-Studie 2025 von Evergreen Media Projektüberlastung, Ressourcenmangel und hohen Wachstumsdruck als größte Herausforderungen – noch vor fehlender Umsetzungskompetenz. Diese Engpässe sind direkte Symptome fehlender strategischer Planung und Priorisierung.

Organisatorisches Defizit: Keine Stimme auf Managementebene

Ein weiterer Grund für das Leerlaufen des Marketings liegt in der Organisation selbst. In vielen Start-ups fehlt eine CMO-Rolle oder vergleichbare strategische Instanz. Entscheidungen über Marktauftritt, Budget oder Prioritäten werden ad hoc oder rein zahlengetrieben getroffen – meist ohne Kontext.

Marketing wird so zum operativen Dienstleister, nicht zum strategischen Partner. Das rächt sich spätestens, wenn Wachstum professionalisiert werden soll. Ohne klare Führung entsteht ein Flickenteppich aus Agenturleistungen, Kanälen und Kampagnen, aber kein konsistentes Narrativ.

Kulturelle Ursache: Die Produktzentrierung

Die DNA vieler Start-ups ist technologisch geprägt. Der Stolz auf das Produkt überlagert die Marktlogik. Doch in gesättigten Märkten reicht das bessere Produkt nicht aus. Entscheidend ist, wer als relevante(r) Akteur*in wahrgenommen wird.

Betrachten Gründer*innen Marketing als notwendiges Übel, statt als zentrale Wachstumsfunktion, bleibt das Potenzial ungenutzt. Kurzfristige Kampagnen liefern Zahlen, aber keine Markenbindung. Wachstum bleibt volatil.

Die Folgen: Wachstum ohne Fundament

Operativ stark, strategisch schwach – das ist das Muster vieler Start-ups, die nach der ersten Wachstumsphase stagnieren. Ohne klare Positionierung wird jedes Marketing zur Symptombehandlung: Man optimiert an Creatives, Budgets und Kanälen, statt an der Markendrehung. Das Ergebnis:

- steigende Customer Acquisition Costs (CAC),

- sinkende Conversion Rates trotz mehr Output,

- keine Markenloyalität oder Wiedererkennung sowie

- fehlendes Alignment zwischen Marketing, Produkt und Finance.

Learning: Wer die Marke nicht führt, verliert sie an den Wettbewerb.

Strategische Neuausrichtung: Wie Marketing wieder Wirkung entfaltet

1. Rolle neu definieren

Marketing ist keine Kampagne, sondern eine Steuerungsfunktion. Es bündelt Marktverständnis, Markenführung und Wachstumsstrategie und sollte frühzeitig als Business-Funktion mit direkter Anbindung an die Geschäftsführung etabliert werden.

2. Führungsverantwortung schaffen

Eine CMO- oder Head-of-Marketing-Rolle ist keine Luxusposition, sondern Voraussetzung für Steuerung. Ohne klare Verantwortung bleibt Strategie ein Nebenprodukt.

3. Grundlagenarbeit leisten

Positionierung ist kein Branding-Thema, sondern Geschäftsstrategie. Wer das „Warum“ seines Unternehmens klar definieren kann, führt konsistenter. Markenplattformen, Zielgruppenpriorisierung und differenzierende Kernbotschaften sind die Basis für jedes weitere Wachstum.

4. Umsetzung professionalisieren

Strategie ohne Exekution ist wertlos. Deshalb gilt: Thought Leadership statt reaktives Content-Marketing, Vertrauen statt Klickjagd. In der Praxis fließt der größte Teil von Marketingbudgets in Online-Kanäle (27 Prozent) und Performance-orientierte Maßnahmen. Für Markenstrategie und Branding werden im Schnitt nur 12 Prozent der Mittel eingesetzt. Wer Wachstum nachhaltig sichern will, muss diese Verhältnisse neu austarieren – zugunsten langfristiger Markenführung und differenzierender Kommunikation.

Handlungsempfehlungen für 2026

- Strategische Reviews: Marketingstrategie mindestens einmal jährlich auf Geschäftsziele prüfen.

- Governance-Struktur: Klare Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Markenführung schaffen.

- Langfristige Assets priorisieren: Owned Media und SEO als zentrale Sichtbarkeitsbasis aufbauen.

- KPIs neu denken: Neben Leads auch Markenwahrnehmung, Trust und Retention messen.

- Alignment schaffen: Marketing, Finance und Produkt in einem strategischen Steuerkreis verbinden.

- Es gilt: Wer Marketing nur als Vertrieb versteht, arbeitet gegen sein eigenes Wachstum.

Fazit

Strategisches Marketing ist kein Nice-to-have, sondern der entscheidende Hebel, um Skalierung stabil zu machen. Start-ups, die früh auf Markenführung, Positionierung und Marktorientierung setzen, wachsen nachhaltiger, weil sie wissen, wofür sie investieren.

Der Autor Alexander Rus ist Gründer und CEO von Evergreen Media, einem Beratungsunternehmen für digitales Wachstum.

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

Kleine Budgets, große Wirkung: Erfolgsstrategien für Start-ups im Online-Marketing

David gegen Goliath im Digitalmarketing: Wie kleine Unternehmen sich gegen größere Player durchsetzen können.

Der Online-Werbemarkt wirkt gerade für viele kleinere Unternehmen wie ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite stehen die großen Konzerne und bekannten Marken, die mit Millionenbudgets nahezu jeden Kanal mühelos bespielen und so hohe Reichweite und Markenwahrnehmung erzielen. Auf der anderen Seite finden sich dagegen Start-ups, Selbständige und regionale Händler*innen, die mit begrenzten Mitteln Sichtbarkeit aufbauen müssen. Doch dieser Kampf ist keineswegs so aussichtslos wie er scheint. Denn wer seine Nische kennt, die richtigen Kanäle bespielt und clever mit Daten arbeitet, kann auch mit einem überschaubaren Budget eine starke Präsenz auf Google, Amazon oder bei Microsoft aufbauen – und dort Kund*innen gewinnen, wo große Player oft unflexibel bleiben.

Interessant ist aber, dass viele Start-ups und kleinere Marken die Möglichkeiten unterschätzen, die sie im Onlinemarketing haben. Aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen lassen sich fünf zentrale Erfolgsfaktoren ableiten:

1. Fokussieren statt verzetteln: Die eigenen Möglichkeiten kennen und die Chancen nutzen

Gerade Start-ups haben selten die Ressourcen, um alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Das ist aber auch gar nicht notwendig, vielmehr entscheidend ist, das Budget gezielt einzusetzen und zu prüfen, welche Plattformen wirklich zu den eigenen Zielen passen. Neben klassischer Suchmaschinenwerbung kommen hier oftmals bestimmte, zur Marke passende Social-Media-Plattformen, Video- sowie E-Commerce-Plattformen in Betracht. Wer lokal stark ist, kann etwa mit Google Local Campaigns oder standortbezogenen Anzeigen sofort ohne größere Streuverluste sichtbarer werden. Auf Amazon reicht es, zunächst mit ausgewählten Produkten optimal aufgestellt zu sein, statt eine riesige Produktpalette halbherzig zu bewerben. Weniger ist hier tatsächlich mehr.

2. Die Zielgruppe verstehen – und besser ansprechen als die Konkurrenz

Ein klar definiertes virtuelles Schaufenster ist Gold wert. Dazu gehört, die eigenen Kund*innen wirklich zu kennen und zu verstehen: Welche Produkte oder Dienstleistungen passen zu ihnen und wie preissensibel sind sie? Welche Ansprache trifft bei meiner Zielgruppe den richtigen Ton? Wer diese Fragen konsequent beantwortet, kann selbst gegen etablierte Anbieter*innen punkten, indem er/sie den Kund*innen signalisiert, dass er/sie sie versteht und ihnen den gewünschten USP bietet. Denn während große Marken oft standardisierte Kampagnen ausrollen, können kleine Unternehmen ihre Kommunikation viel persönlicher, lokaler und relevanter gestalten. Dabei wird es zunächst darum gehen, als Startup Awareness zu schaffen, also im Relevant Set der Kund*innen vorzukommen – danach erst geht es um das Verkaufen konkreter Produkte.

3. Profitabilität im Blick behalten: Kosten und Margen kennen und den Shop optimieren

Effizientes Digitalmarketing heißt, nicht nur Reichweite zu kaufen, sondern wirklich rentabel zu wirtschaften. Gerade kleine Unternehmen sollten dabei ihre Kostenstruktur genau kennen, ihre Margen kalkulieren und daraus ableiten, welche Kampagnen wirklich profitabel sind. Conversion-Optimierung (CRO) ist hier ein entscheidender Hebel, denn schon kleine Anpassungen im Online-Shop oder auf der Landingpage können dafür sorgen, dass aus (mehr) Klicks auch Käufe resultieren. Wer hier erfolgreich sein will, muss verstehen, dass eine Website immer wieder dem Markt und seinen Bedürfnissen angepasst werden muss. Der optimierte Shop und die bestmögliche Website sind aber gleichzeitig ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

4. Technik und Daten clever nutzen: Kampagnen KI-gestützt optimieren und mit spezifischen Kombinationen punkten

Bevor die Ads gebucht werden, sollten Start-ups ihre anderen Hausaufgaben machen und Zugriffszahlen und Rankings analysieren, um nicht teuer eingekauftes Budget zu verschwenden. Die dafür nötigen digitalen Werkzeuge, die lange nur großen Playern vorbehalten waren, stehen heute auch kleinen Unternehmen zur Verfügung. KI-gestützte Kampagnenoptimierung (etwa per Google Performance Max), automatisierte Gebotsstrategien oder Tools zur Conversion-Analyse lassen sich mittlerweile auch mit kleinen Budgets nutzen. Wichtig ist aber, die Basis sauber aufzusetzen – etwa die Produktdaten für Amazon oder Google Shopping – und diese dann regelmäßig zu pflegen und nachzubessern. So wird die eigene Präsenz Schritt für Schritt professioneller. Auch beim Keyword-Set gilt: Mit Longtail-Keywords und spezifischeren Kombinationen, die spezifisch auf Kund*innenbedürfnisse eingehen, erzielen kleine Anbieter*innen bessere Ergebnisse als mit teuren, generischen Begriffen.

5. Kund*innenbindung als unterschätzter Hebel: Gewonnenes Vertrauen als Potenzial für die Zukunft

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – und eine(n) Kund*in, dessen/deren Vertrauen man schon einmal gewonnen hatte, kann man auch deutlich einfacher erneut ansprechen. Für kleine Unternehmen ist Kund*innenbindung daher oft der effizienteste Weg, um Marketingbudgets nachhaltig einzusetzen. Bewertungen und Feedback sollten gerade Start-ups und kleinere Marken erbitten, denn sie helfen nicht nur, das Angebot zu verbessern, sondern erhöhen auch die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und Plattformen. Schließlich eignen sich Newsletter, personalisierte Mailings mit Gutscheinen und Rabatten gut für die Wiederansprache der Bestandskund*innen. Wer das Potenzial seiner Kund*innendaten nutzt, baut sich somit einen organischen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf, den große Player oft gar nicht konsequent ausschöpfen.

Fazit: Cleveres und gezielt schlägt laut und unpräzise

Kleine Unternehmen werden große Marken im Online-Marketing nie über das Budget und nur kurzfristig (und nicht nachhaltig) über den Preis schlagen. Sie können aber gewinnen, indem sie ihre Stärken ausspielen: Nähe zu den Kund*innen, Fokus auf die relevanten Kanäle und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wer sein digitales Schaufenster mit Strategie gestaltet, seine Daten nutzt und Kund*innen langfristig bindet, muss den Vergleich mit den Großen des Marktes nicht scheuen.

Der Autor Janosch Jahn ist Head of Business Unit bei AdsXpress. Die zur Smarketer Group gehörende Agentur berät umfassend und transparent zu Werbelösungen rund um Google, Microsoft & Amazon Ads.

GEO statt SEO?

Warum du jetzt in Generative Engine Optimization (GEO) investieren solltest statt nur in defensive Suchmaschinenoptimierung (SEO), und was dabei zu beachten ist.

Im digitalen Markt sind KI-Tools wie ChatGPT und Bing Chat mittlerweile ebenso unverzichtbar wie klassische Suchmaschinen. Nutzer*innen greifen zunehmend auf KI zurück, um direkte und personalisierte Informationen zu erhalten, ohne sich durch lange Linklisten zu klicken. Für Gründer*innen bedeutet das: Wer künftig sichtbar sein will, muss dort auftauchen, wo die Antworten entstehen: in generativen KI-Systemen. Gerade für Start-ups bietet sich hier eine historische Chance: Anstatt mühsam gegen die SEO-Dominanz etablierter Konzerne anzukämpfen, ist es möglich, mit GEO von Anfang an die Spielregeln der Sichtbarkeit zu setzen und Platzhirsch zu sein, bevor andere reagieren.

Was ist GEO, und warum ist es jetzt der Wachstumshebel?

GEO bedeutet, Inhalte gezielt so aufzubereiten, dass KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Claude sie direkt in ihren Antworten verwenden. Sie generieren Antworten eigenständig, nicht über Links, sondern über Inhalte, die sie als relevant erkannt haben. Für Start-ups heißt das: GEO ist der Shortcut zur Autorität, unabhängig von Budget oder Historie. Während klassische SEO auf Technik, Content und Backlinks setzt, geht GEO gezielt auf Aktualität, Struktur und semantische Klarheit. Unternehmen, die jetzt optimieren, können als neue, vertrauenswürdige Quelle auftreten, bevor eingefahrene Marken überhaupt reagieren.

GEO erhöht Chancen exponentiell

SEO bleibt wichtig, keine Frage. Doch nur SEO zu machen, bedeutet, das Spiel zu spät zu beginnen. GEO ist der proaktive Hebel: Start-ups beeinflussen die Antworten von KI gezielt, statt passiv auf Rankings zu hoffen. Mit GEO gelingt es, Sichtbarkeit nicht nur zu erreichen, sondern geradezu durchzusetzen. Zu verstehen, wie generative Systeme denken, erlaubt es, ihre Antworten zu prägen und in einem Spielfeld zu spielen, das (noch) nicht von Großkonzernen dominiert ist.

Fünf handfeste Angriffstaktiken für GEO-Pionier*innen

GEO ernst zu nehmen, ermöglicht es heute, Sichtbarkeit zu erzeugen, die früher SEO-Aufwand über Jahre erforderte. Folgende Schritte sind der Werkzeugkasten, um sichtbar zu werden:

- Prompt Engineering und Nachfrageanalyse: Es ist wichtig zu erfassen, welche Prompts echte Nutzer*innen in ChatGPT und Co. verwenden. Sie bilden die datenbasierte Grundlage für Inhalte – nicht hypothetisch, sondern zielgerichtet.

- Llms.txt-Strategie: Es muss kontrolliert werden, wie KI-Systeme Inhalte interpretieren. Die llms.txt-Datei ist kein Nice-to-have, sondern der Direktkanal zur KI und damit zur Sichtbarkeit.

- Generatives Monitoring statt klassisches Ranking: Es reicht nicht mehr, nur Google-Rankings zu messen; auch das Erscheinen in KI-generierten Antworten ist relevant. Neue KPIs sind zu entwickeln und gezielt zu optimieren.

- Optimierung für KI Crawler: GPTBot, ClaudeBot und Co. brauchen technische Umgebung, die sie optimal verarbeiten können. Besonders relevant ist das bei dynamischen Seiten oder JavaScript-lästigen Inhalten.

- KI-freundliche Content-Architektur: Inhalte müssen semantisch modular, prompt-kompatibel und maschinenlesbar aufgebaut sein. Sie sind nicht nur für Menschen zu denken, sondern für Maschinen, die Antworten für Menschen generieren.

Inhalte für KI greifbar machen: Schnell handeln, strategisch gewinnen

Der Vorteil: Start-ups können GEO sofort konsequent denken. Während etablierte Unternehmen ihre Systeme umbauen müssen, können sie ihre Website heute schon KI-relevant aufsetzen:

- Strukturierte Daten, semantische Markups und präzise Meta-Daten.

- Modulare Inhalte wie FAQ-Seiten, Listen und Tabellen.

- Content mit Expert*innenwirkung statt oberflächliches „SEO-Geschrei“.

- Schnelle Ladezeiten, mobiles Design und responsives Layout.

- Visuelle Elemente wie Erklärvideos oder Grafiken, die LLMs direkt erfassen können.

GEO – der strategische Vorsprung zur Relevanz

Die Regeln der digitalen Sichtbarkeit werden gerade neu geschrieben, und Start-ups haben jetzt die Möglichkeit, den Leitfaden mitzubestimmen. GEO erlaubt es, nicht nur mitzuspielen, sondern die Spielregeln selbst zu nutzen – für Wachstum, Vertrauen und Reichweite. Junge Unternehmen sollten jetzt in GEO investieren, statt defensiv SEO zu betreiben. Indem sie heute GEO verstehen, können sie morgen in den Antworten der wichtigsten KI-Systeme präsent sein.

Die Autorin Antonia Hertlein unterstützt als Head of SXO bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH Unternehmen dabei, online wirklich sichtbar zu werden.

Auf einen Blick

Vorteile von Generative Engine Optimization (GEO) gegenüber klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO)

- Automatisierte Content-Erstellung: GEO kann schnell und effizient hochwertige Inhalte generieren, während klassische SEO oft auf manuelle Content-Erstellung angewiesen ist.

- Individuelle und kontextbezogene Inhalte: GEO passt Inhalte automatisch an Nutzer*innenanfragen und Suchtrends an, was bei SEO meist manuell erfolgt und damit zeitaufwändig ist.

- Skalierbarkeit: GEO ermöglicht die schnelle Skalierung der Content-Produktion, um größere Zielgruppen zu erreichen, während SEO bei der Content-Erstellung begrenzt ist.

- Zeitersparnis: Automatisierte Prozesse reduzieren den Aufwand für Keyword-Recherche, Content-Optimierung und Aktualisierung im Vergleich zu klassischen Methoden.

- Dynamische Anpassung: GEO kann Inhalte in Echtzeit an Veränderungen im Nutzungsverhalten oder in Suchalgorithmen anpassen, während SEO oft auf statische Strategien setzt.

- Kosteneffizienz: Durch Automatisierung können Kosten für Content-Produktion und -Optimierung gesenkt werden, was bei traditioneller SEO oft mit höherem Personal- und Ressourcenaufwand verbunden ist.

- Innovationsvorsprung: GEO nutzt modernste KI-Technologien, die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, während SEO eher auf bewährte, aber weniger flexible Methoden setzt.

- Bessere Personalisierung: GEO kann personalisierte Inhalte für unterschiedliche Nutzer*innengruppen generieren, was bei klassischer SEO meist nur eingeschränkt möglich ist.

Mögliche Stolpersteine bei der Nutzung von GEO

- Qualitätskontrolle: Automatisch generierte Inhalte können ungenau, unpassend oder minderwertig sein.

- Mangel an Originalität: KI-generierte Inhalte könnten wenig einzigartig sein und sich ähneln.

- Abhängigkeit von Technologie: Weniger Kontrolle über die Inhalte und Anfälligkeit bei technischen Problemen.

- Ethische und rechtliche Fragen: Urheberrecht, Transparenz und ethische Verantwortung können problematisch sein.

- Risiko von Suchmaschinen-Strafen: Schlechte oder Spam-artige Inhalte könnten zu Abstrafungen führen.

- Hohe Anfangsinvestitionen: Implementierung und Feinabstimmung können teuer und zeitaufwändig sein.

- Mangel an menschlicher Note: Inhalte könnten emotional oder kreativ weniger ansprechend sein.

- Schnelle Veränderungen im Algorithmus: Regelmäßige Updates der KI-Modelle sind notwendig, um Schritt zu halten.

SEO-Strategie für TikTok

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie du gezielt mehr Sichtbarkeit und Reichweite via TikTok generieren kannst.

Für Gründer*innen und junge Unternehmen ist Sichtbarkeit entscheidend für den Erfolg. In der digitalen Welt, die von unzähligen Inhalten überflutet wird, reicht es nicht mehr aus, großartige Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Es ist unerlässlich, gefunden zu werden. Während Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Google vielen bereits bekannt ist, verändert sich die Landschaft der Online-Suche rasant.

Eine Plattform, die hier zunehmend an Bedeutung gewinnt und besonders für die Generation Z zur ersten Anlaufstelle für Suchen wird, ist TikTok. Ursprünglich als reine Unterhaltungs-App bekannt, hat sich TikTok in den letzten Jahren zu einer mächtigen Suchmaschine entwickelt. Für Start-ups bietet dies die Chance, die Zielgruppe direkt und organisch zu erreichen. Doch wie funktioniert SEO auf TikTok? Und wie lassen sich diese Mechanismen nutzen, um Inhalte prominenter zu platzieren und Reichweite massiv zu steigern?

Dieser Leitfaden bietet dir umfassende Einblicke und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit einer intelligenten TikTok-SEO-Strategie deine Unternehmensziele zu erreichen.

Was ist TikTok-SEO und warum ist es so wichtig?

Im Kern geht es bei TikTok-SEO darum, Inhalte – insbesondere Videos – so zu optimieren, dass sie in der TikTok-Suche und auf der „Für dich“-Seite (FYP) besser auffindbar sind. Es handelt sich um die Kunst, den TikTok-Algorithmus und die Suchfunktionen der Plattform zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Videos zu erhöhen und die richtigen Nutzer*innen anzusprechen.

Im Gegensatz zur traditionellen Google-SEO, die auf Websites und Textinhalten basiert, konzentriert sich TikTok-SEO auf visuelle Inhalte, gesprochene Keywords und Hashtags innerhalb der App. Dies ist von unschätzbarem Wert für junge Unternehmen:

Direkter Zugang zu jungen Zielgruppen: TikTok ist die Heimat der Gen Z und vieler junger Millennials. Gehören diese zu deiner Zielgruppe, ist TikTok unverzichtbar.

Organisches Wachstumspotenzial: Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ermöglicht es, organische Reichweite zu erzielen, ohne sofort große Summen in TikTok Ads investieren zu müssen. Das ist besonders für Start-ups mit begrenztem Marketingbudget attraktiv.

Steigende Bedeutung als Suchmaschine: Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Informationen, Produktbewertungen, Tutorials und Inspirationen zu suchen.

Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Viele Unternehmen haben TikTok-SEO noch nicht vollständig auf dem Schirm. Wer frühzeitig eine solide Strategie implementiert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Ja, TikTok ist wertvoll für SEO, besonders angesichts der steigenden Nutzung der Plattform als Suchmaschine und der Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Zielgruppe. Mit den richtigen Techniken lässt sich SEO auf TikTok betreiben und können Inhalte optimiert werden.

Warum sich die Art der Suche verändert

Immer mehr Menschen nutzen TikTok, um nach Lösungen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. Die Plattform bietet visuelle, oft kurzweilige und unterhaltsame Antworten. Ein 60-sekündiges Video, das Schritt für Schritt zeigt, wie ein Rezept funktioniert, ist oft intuitiver und ansprechender als ein langer Blogbeitrag. Dies gilt auch für Anleitungen, Produktdemos und Lifestyle-Tipps.

Für Start-ups bedeutet dies: Potenzielle Kund*innen suchen aktiv nach Angeboten. Wenn Inhalte für diese Suchanfragen optimiert sind, lässt sich Expertise in der Nische positionieren und direkt in den Suchergebnissen der Plattform erscheinen. Es geht nicht mehr nur darum, dass Videos auf der FYP erscheinen, sondern auch darum, dass sie gefunden werden, wenn gezielt danach gesucht wird.

Der Algorithmus entschlüsselt: Wie Videos gefunden werden

Der TikTok-Algorithmus ist das Herzstück der Plattform und entscheidet, welche Videos Nutzer*innen auf ihrer FYP angezeigt werden und welche in den Suchergebnissen erscheinen. Zu verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist der Schlüssel zur Steigerung der Sichtbarkeit. Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, jedem/jeder Nutzer*in personalisierte Inhalte bereitzustellen und berücksichtigt folgende Rankingfaktoren:

User Interactions

Dies ist der wichtigste Faktor. Der Algorithmus lernt aus dem Nutzungsverhalten und hinterfragt:

- Abgeschlossene Wiedergabe (Watch Time): Wird ein Video bis zum Ende angesehen? Es gilt: Langes Wiedergabeverhalten signalisiert hohe Relevanz und Engagement.

- Wiederholte Wiedergabe: Wird ein Video mehrmals angesehen?

- Likes, Kommentare, Shares: Diese liefern direkte Signale für Beliebtheit und Relevanz.

- Folgt ein(e) Nutzer*in dem Profil, nachdem er/sie ein Video gesehen hat?

- Nutzt ein(e) Nutzer*in den Sound oder teilt das Video auf anderen Plattformen?

Video Information

Dies sind Signale, die gesetzt werden können, um dem Algorithmus zu helfen, Inhalte zu verstehen:

- Keywords: Wörter und Phrasen im Videotitel, in den Bildunterschriften (Captions) und im gesprochenen Text (Voiceover).

- Hashtags: Relevante Hashtags helfen, den Kontext der Inhalte zu erfassen.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können Reichweite erhöhen, wenn sie zum Thema passen.

- Visueller Inhalt: Der Algorithmus kann auch den visuellen Inhalt analysieren, um Themen und Objekte zu erkennen.

Device & Account Settings

Diese Faktoren sind weniger direkt beeinflussbar:

- Spracheinstellung des/der Nutzer*in.

- Standort des/der Nutzer*in.

- Gerätetyp.

- Bevorzugte Inhaltskategorien des/der Nutzer*in.

Der TikTok-Algorithmus versucht, eine Balance zwischen Inhalten von Accounts, denen Nutzer*innen folgen, und neuen, potenziell interessanten Inhalten zu finden. Die Aufgabe besteht darin, dem Algorithmus durch optimierte

Videoinformationen und Engagement-Faktoren möglichst viele positive Signale zu geben, damit passende Zielgruppen angesprochen werden – sowohl auf der FYP als auch in den Suchergebnissen. Die Plattform zeigt passende Videos durch die Analyse von Nutzer*innenverhalten und Videoinformationen.

TikTok-SEO-Strategie: Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit

Eine effektive TikTok-SEO-Strategie ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Hier sind die wichtigsten Schritte, um Videos für die TikTok-Suche zu optimieren und die Reichweite systematisch zu steigern.

1. Keyword-Recherche: Die Basis der Strategie

Ähnlich wie bei Google-SEO beginnt alles mit der Keyword-Recherche. Auf TikTok unterscheidet sich diese jedoch. Es wird nicht nur nach textbasierten Suchbegriffen, sondern auch nach „Sprach-Keywords“ und Themen gesucht, die die Zielgruppe verwendet:

- Nutzung der Suchleiste: Suche direkt in der TikTok-App nach Keywords, die mit dem Unternehmen oder der Nische zu tun haben. Die Auto-Vervollständigungsfunktion zeigt beliebte und relevante Suchanfragen an. Diese sind wertvoll. Beispiel: Ein Start-up für nachhaltige Mode könnte Begriffe wie „nachhaltige Mode Tipps“ oder „eco-friendly brands“ verwenden.

- Analyse von Top-Videos: Erfolgreiche Videos in der Nische analysieren. Welche Keywords und Hashtags verwenden diese Content Creator in Captions, Titeln und Voiceovers?

- User*in-Intention bedenken: Wonach sucht ein(e) TikTok-Nutzer*in? Anleitung, Inspiration, Produktinformationen oder Unterhaltung? Inhalte sind an diese Intention anzupassen.

- Google Trends und andere Tools: Auch wenn es um TikTok geht, können Google Trends und andere Tools helfen, saisonale oder allgemeine Trendthemen zu identifizieren, die adaptiert werden können.

- Nischenbezug behalten: Wähle wichtige Keywords, die für das Start-up spezifisch sind. Bei Software für Grafikdesigner*innen sollen beispielsweise Keywords angesprochen werden, die diese Zielgruppe betreffen.

2. Optimierung der Videos für die Suche

Mit einer Liste relevanter Keywords geht es darum, diese strategisch in die TikTok-Videos zu integrieren. Das sind die Schlüsselelemente:

- Keywords im Videotitel und in den Captions (das wichtigste Textfeld): Keywords und Long-Tail-Keywords werden natürlich in den ersten Sätzen der Bildunterschrift platziert. Die maximale Zeichenanzahl für Captions ist erhöht, diesen Platz gilt es, sinnvoll zu nutzen. Vermeide Keyword-Stuffing.

- Hashtags richtig nutzen: Hashtags sind essentiell für TikTok. Sie kategorisieren das Video und helfen Nutzer*innen, verwandte Inhalte zu finden.

- Voiceover und Text-Overlay: TikTok transkribiert gesprochene Inhalte. Das bedeutet, dass Keywords im gesprochenen Text erkannt werden. Plane Video-Skripte so, dass wichtige Keywords enthalten sind. Verwende Text-Overlays, um Keywords und Phrasen hervorzuheben.

- Videoinhalte: Der Algorithmus analysiert auch den visuellen Inhalt. Qualitativ hochwertige Videos signalisieren wertvollen Inhalt.

- Sounds und Musik: Trendige Sounds können die Reichweite erhöhen. Wähle Sounds, die zum Videoinhalt passen.

- Geotagging: Nutze bei lokalem Bezug das Geotagging, um den Standort hinzuzufügen.

- Call to Action (CTA): Fordere Zuschauer*innen durch Kommentare oder Fragen zur Interaktion auf. Das erhöht das Engagement.

3. Profil optimieren: Der erste Eindruck zählt

Das TikTok-Profil ist die digitale Visitenkarte und ein wichtiger SEO-Faktor:

- Profilbild und Name: Das Profilbild sollte professionell und wiedererkennbar sein. Der Name sollte relevante Keywords oder den Namen des Start-ups enthalten.

- Bio-Optimierung: Die Bio bietet Platz, um kurz zu beschreiben, wer man ist und welche Vorteile angeboten werden. Beziehe wichtige Keywords ein. Füge einen Link zur Website oder zu anderen Social-Media-Kanälen hinzu, um den Traffic von TikTok auf andere Plattformen zu lenken.

4. Engagement fördern: Der Algorithmus liebt Interaktion

Engagement ist der Treibstoff für den Algorithmus. Je mehr Interaktionen Videos erhalten, desto höher schätzt der Algorithmus die Relevanz der Inhalte ein:

- Interaktion mit der Community: Beantworte Kommentare und baue Fragen in deine Videos oder Captions ein. Dies fördert das Engagement und schafft eine loyale Community.

- Duette und Stitches nutzen: Interagiere mit den Inhalten anderer Creator*innen. Das erhöht die Reichweite, indem auf etablierte Inhalte aufgebaut wird.

- Trends oder Challenges starten: Initiiere eigene Challenges oder Trends, sofern passend. Dies bietet hervorragende Möglichkeiten, nutzer*innengenerierte Inhalte zu fördern.

Profi-SEO-Tipps für maximale Reichweite

Um die TikTok-SEO-Strategie zu verfeinern und das volle Potenzial auszuschöpfen, gibt es weitere Hebel:

Regelmäßigkeit und Konsistenz

Der Algorithmus bevorzugt Accounts, die regelmäßig neue Inhalte posten. Konsistenz signalisiert Engagement und Relevanz. Ein realistischer Veröffentlichungsplan ist hierbei wichtig.

Analyse der Performance

TikTok bietet robuste Analyse-Tools für Business-Accounts. Diese Daten helfen dir bei der kontinuierlichen Optimierung:

- Video-Performance: Welche Videos schneiden am besten ab? Was ist gemeinsam? Keywords, Hashtags, Themen, Formate analysieren.

- Traffic-Quellen: Woher kommen die Zuschauer*innen? Diese Informationen helfen, die SEO-Anstrengungen zu verfeinern.

- Publikumsdaten: Wer sind die Zuschauer*innen? Diese Daten helfen, die Inhalte besser anzupassen. Die Analyse der Daten zeigt, was ankommt, und ermöglicht Anpassungen der zukünftigen TikTok-Inhalte.

- Trends clever nutzen: Verständnis und Adaption aktueller Trends sind entscheidend.

- Identifikation: Achte auf „Trend-Sounds“ und beliebte Hashtags.

Cross-Promotion

Es empfiehlt sich, andere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um die TikTok-Präsenz zu stärken. Dies lenkt „neue Augen“ auf deine Inhalte.

A/B-Testing

Experimentiere mit verschiedenen Videotiteln, Captions oder Hashtag-Kombinationen. A/B-Testing zeigt, was am besten funktioniert.

Qualität vor Quantität

Die Qualität der TikTok-Videos sollte vor deren Quantität gehen. Gut produzierte, informative und unterhaltsame Videos performen besser.

Häufig gestellte Fragen zu TikTok-SEO

Ist SEO für Social Media ein Ding?

Ja! Früher wurde SEO fast ausschließlich mit Google und Websites in Verbindung gebracht. Doch Social Media, allen voran TikTok, wird zunehmend zur Suchmaschine, womit „Social- Media-SEO“ immer relevanter wird. Inhalte müssen auf jeder Plattform für deren interne Suchfunktionen und Algorithmen optimiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen Google-SEO und TikTok-SEO?

Beide zielen darauf ab, Sichtbarkeit zu steigern, jedoch gibt es Unterschiede:

- Inhaltsformat: Google-SEO fokussiert auf Text, Bilder und traditionelle Webseiten. TikTok-SEO dreht sich um kurze, vertikale Videos und gesprochene Inhalte.

- Suchintention: Auf Google werden oft detaillierte Informationen gesucht, auf TikTok visuelle Anleitungen oder schnelle Produkt-Demos.

- Algorithmusfaktoren: Google bewertet Backlinks, während TikTok die Wiedergabezeit, Interaktion und Video-Informationen berücksichtigt.

Wie lange dauert es, bis TikTok-SEO Ergebnisse zeigt?

Im Vergleich zu Google-SEO können auf TikTok oft schneller erste Ergebnisse gesehen werden, da die Plattform darauf ausgelegt ist, neuen Inhalten schnell eine Chance zu geben. Kontinuität und Analyse sind jedoch entscheidend. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis eine signifikante Steigerung der Sichtbarkeit erreicht wird.

Fazit: Eine Chance für Start-ups

TikTok-SEO ist eine essenzielle Strategie für Start-ups, die in der heutigen digitalen Landschaft erfolgreich sein wollen. Durch systematische Optimierung der TikTok-Videos und des Profils für die interne Suche und den Algorithmus lässt sich die Sichtbarkeit und Reichweite steigern, oft ohne großen Budgeteinsatz.

Der Autor Julian Strote ist Geschäftsführer der auf Digital-Marketing-Strategien spezialisierten rankeffect digital GmbH aus München.

Design your Impact

Warum visuelles Branding der Gamechanger für (junge) Marken ist.

Wenn du die Chance hättest, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu fotografieren. Was würdest du machen?

Wie würdest du die Spieler inszenieren, die tausendfach abgelichtet werden, wenig Zeit und Geduld für die „Kunstform Fotografie“ haben und unter ständiger Beobachtung und Kritik stehen?

Diese Frage hatte sich die Redaktion des Magazins gestellt, für das ich vor Jahren gearbeitet habe. Unsere Antwort war: Wir buchen einen der berühmtesten Fotografen der Welt – der immerhin auch bekennender Fußballfan ist – und lassen ihn mal machen. Mit seinem Smartphone. Auf dem wuseligen Press Day im Stadium. On the fly. Neben einem Heizpilz.

Es folgte eine lange Produktionsgeschichte, aber um sie kurz zu machen: Das Ergebnis (der Fotos) war verheerend. Nicht so sehr für die Bildredaktion, die die schnappschussartigen Fotos mehr als Kunst auf einer Meta-Ebene gesehen hatte, sondern für die Leser*innen. Diese wollten partout nicht mit dem „visuellen Konzept“ mitziehen und ihre Stars lieber in gewohnt lässigen, inszenierten Posen sehen. Jogi Löw neben einem Heizpilz lehnend, war ihnen irgendwie zu grotesk. Kurzum, es kam nicht gut an.

Die Lehre, die ich damals als Bildredakteurin daraus gezogen habe, war nicht, dass wir aufhören sollten, uns gewagte Bildkonzepte auszudenken, sondern die Erkenntnis, dass die Empfänger*innen (Leser*innen, Kund*innen, die Öffentlichkeit per se) nicht adäquat abgeholt wurden. Diese spezielle Meta-Ebene und Schnappschuss-Ästhetik des Fotografen war offensichtlich nicht allen bekannt oder zugänglich und sollte entsprechend mit einer kurzen einleitenden Erklärung zum erdachten Konzept verbunden sein – was in diesem Fall fehlte. Vielleicht hätten es dann mehr Menschen zu schätzen gewusst, dass unsere Fotos aus einem bewusst gewählten anderen Blickwinkel entstanden sind und sich vom polierten, inszenierten Image der Fußballer abheben sollten.

Wieso erzähle ich das? Einzelne Bilder können für sich stehen, aber Bildwelten haben meistens einen konzeptionellen, durchdachten Ansatz und diesen zu entwickeln, in einen kohärenten Kontext (einer Marke, eines Unternehmens, einer Story) zu stellen und Begeisterung für spannende Perspektiven zu schaffen, ist die große Herausforderung.

Von Eilmeldungen zur Markenbotschaft – meine Reise

Ich komme ursprünglich aus dem redaktionellen Storytelling und habe jahrelang bei renommierten Bildagenturen in Hamburg und New York gearbeitet. Zwischen Breaking News, Red Carpets und Krisengebieten lernte ich: Was ein gutes Bild wirklich ausmacht. Welche Motive herausstechen. Welche Geschichten haften bleiben.

Später wechselte ich in die Magazinwelt, konzipierte Fotoproduktionen mit prominenten Persönlichkeiten von Schauspielern bis Fußballerinnen und navigierte zwischen Markenimage, Kreativität und Talent Management. Vertrauen aufbauen, Komfortzonen ausloten, Bildideen mit erzählerischer Kraft umsetzen – das ist auch jetzt noch meine tägliche Herausforderung.

Heute begleite ich Unternehmen verschiedenster Branchen – von Automotive bis DeepTech – dabei, Innovationen, Teams und Produkte in authentische, visuelle Narrative zu übersetzen. Dabei arbeite ich gern interdisziplinär: Modefotograf*innen inszenieren Autos, Reportageprofis porträtieren Produkte. Solche ungewöhnlichen Pairings bringen oft überraschend starke Ergebnisse – wenn sie klug gebrieft und gezielt eingesetzt werden.

Denn eines bleibt: Als Kreative müssen wir experimentieren, mutig sein, Risiken eingehen – und Kund*innen überzeugen, diese Reise mitzugehen.

Das visuelle Wettrüsten: Warum strategisches Branding heute unverzichtbar ist

Im digitalen Zeitalter – geprägt vom Siegeszug der sozialen Medien – hat sich unsere Welt in eine visuelle Hochgeschwindigkeitsarena verwandelt. Die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, hat sich innerhalb weniger Jahre radikal verändert. Täglich werden wir mit unzähligen Bildern überflutet – schnell, flüchtig und in nahezu unendlicher Menge. Die Folge: Ein immer rasanterer Kreislauf visueller Reize.

Diese visuelle Reizüberflutung stellt Marken, Kreative und Medienunternehmen vor eine zentrale Herausforderung: Wie gelingt es, Aufmerksamkeit zu gewinnen, Emotionen zu wecken und einen unverwechselbaren visuellen Wiedererkennungswert zu schaffen – inmitten des endlosen Scrollens?

Die Antwort: durch strategisches, authentisches und intelligentes visuelles Branding.

Oder anders gesagt, durch strategische visuelle Intention. Das ist der Bereich, in dem ich als visual consultant für Marken und Unternehmen seit einigen Jahren tätig bin.

Es reicht längst nicht mehr aus, schöne Bilder zu produzieren. Entscheidend ist eine durchdachte, kohärente visuelle Strategie. Genau hier kommen Expert*innen für visuelles Branding ins Spiel. Statt einfach nur einen Fotografen zu buchen, geht es uns darum, Bildwelten zu gestalten, die auf die Markenwerte einzahlen und an jedem Touchpoint stimmig wirken.

Viele Unternehmen – insbesondere Start-ups – greifen aus Budgetgründen auf generische Stockfotos oder zunehmend auf generative KI-Visuals zurück. Verlockend? Ja. Langfristig überzeugend? Nein. Visuelles Branding ist keine Ausgabe, sondern eine Investition. Vom Pitch Deck über Social Media bis zur Karriereseite: Der visuelle Auftritt ist oft der erste Eindruck – und nicht selten der entscheidende.

Wir leben in einer Welt des ständigen Scrollens. Bildwelten entstehen und vergehen in Sekunden. Wer hier auffallen will, braucht mehr als nur schöne Grafiken oder eine saubere Website. Es braucht eine visuelle Sprache, die Klarheit schafft, Vertrauen aufbaut – und Technologie menschlich und greifbar macht.

Es gibt viele großartige Beispiele von Kreativ- und Branding-Agenturen, die erfolgreich Design Konzepte für neue Unternehmen erarbeitet oder etablierte Marken optisch neu gestaltet haben. Die Brand Consultancy Interbrand etwa, verwandelte die eher traditionelle Automotiv-Marke Bugatti in eine „hyper-luxury icon“. Mittels eines holistischen Design Ansatzs und einem multidisziplinären Team, entwickelten sie eine neue Bildwelt und Design-Linie, die auf diversen Kommunikationskanälen einsetzbar und gleichzeitig wiedererkennbar ist.

Fünf Schritte zum Inhouse-Online-Marketing

Der Trend geht in Richtung Inhouse: Wie der Weg von der externen Agentur zum Inhouse Online-Marketing gelingen kann.

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich digitales Marketing zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt hat, den sie nicht dauerhaft an Agenturen auslagern sollten. Die Abhängigkeit von externen Dienstleister*innen, langsame Abstimmungswege und fehlende Datenhoheit hemmen oft die Geschwindigkeit und Qualität der Maßnahmen.

Der Trend geht in Richtung Inhouse: Wer sich schon jetzt eine eigene Online-Marketing-Abteilung aufbaut, schafft seinem Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Damit dieser Schritt gelingt, braucht es jedoch mehr als nur eine impulsive Idee und blinden Aktionismus. Es erfordert Struktur, externes Know-how und strategische Planung.

Folgende fünf Schritte zeigen, wie Inhouse-Online-Marketing funktioniert – effizient, skalierbar und zukunftssicher.

1. Klare Zieldefinition als Fundament

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem funktionierenden Inhouse-Marketing liegt in der präzisen Definition von Zielen und Rollen. Viele Unternehmen scheitern daran, weil sie ein Team aufbauen, ohne eine klare Vorstellung zu haben, welche Aufgaben intern übernommen werden sollen und welche Rolle Marketing im Unternehmen langfristig spielen soll. Hier ist es entscheidend, KPIs, Zielgruppen und Prioritäten festzulegen, um die Ausrichtung des Teams mit der Unternehmensstrategie zu verzahnen. Ein Inhouse-Team wird nur dann effizient arbeiten, wenn es weiß, welche Ziele es verfolgt, welche Kanäle entscheidend sind und wie sich Erfolg messen lässt.

2. Kompetenzen strategisch aufbauen

Der zweite Schritt ist der gezielte Kompetenzaufbau. Anders als in der Zusammenarbeit mit Agenturen, die Fachwissen bereitstellen, muss ein internes Team selbst die Expertise entwickeln, um erfolgreich Kampagnen zu steuern, Inhalte zu erstellen und Daten auszuwerten. Dies erfordert strategische Entscheidungen: Welche Positionen sind notwendig, welche Skills werden gebraucht und wie können bestehende Mitarbeiter weiterentwickelt werden? Weiterbildung, Schulungen und gezielte Spezialisierung erweisen sich als Schlüssel, damit das Team eigenständig agieren kann, ohne in technischen oder kreativen Details von externen Dienstleistern abhängig zu bleiben.

3. Prozesse und Tools standardisieren

Effizienz entsteht nicht allein durch ein motiviertes Team, sondern durch saubere Prozesse und passende Werkzeuge. Wer Inhouse-Online-Marketing erfolgreich betreiben möchte, muss Workflows definieren, Briefing-Prozesse intern abbilden und Tools für Projektmanagement, Reporting und Content-Erstellung etablieren. Während Agenturen oft mit eigenen Systemen arbeiten, müssen Unternehmen ihre Prozesse so gestalten, dass sie mit ihren internen Systemen kompatibel sind und alle Beteiligten einen klaren Überblick behalten. Automatisierungen im Kampagnenmanagement, Content-Kalender und einheitliche Datenstrukturen schaffen Transparenz und sparen Zeit, die sich in Kreativität und Optimierung investieren lässt.

4. Datenhoheit und Testing-Kultur verankern

Ein funktionierendes Inhouse-Marketing lebt von der Fähigkeit, datengetrieben zu arbeiten und Ergebnisse kontinuierlich zu optimieren. Dazu gehört, dass Unternehmen alle relevanten Tracking-Setups und Analytics-Systeme selbst verwalten und verstehen, um Learnings nicht nur zu konsumieren, sondern auch in eigene Strategien umzusetzen. Testings werden dabei zur Routine: Headlines, Creatives, Landingpages und Zielgruppenansprachen sollten regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Unternehmen, die eine Testing-Kultur etablieren, können ihre Kampagnen stetig verbessern und eigene Benchmarks entwickeln, die ihnen helfen, schneller und präziser zu agieren als Wettbewerber, die ausschließlich auf externe Analysen zurückgreifen können.

5. Enge Verzahnung mit Produkt und Vertrieb schaffen

Der letzte Schritt für funktionierendes Inhouse-Marketing liegt in der aktiven Integration in die Unternehmensprozesse. Während Agenturen oft von außen auf eine Marke blicken, kann ein internes Team direkten Austausch mit Produktentwicklung und Vertrieb nutzen, um Kampagnen an aktuellen Pain Points und Feature-Releases auszurichten. Diese Nähe ermöglicht es, Marketingbotschaften präziser zu formulieren und Kampagnen so aufzubauen, dass sie tatsächliche Kundenbedürfnisse adressieren. Auch Feedbackschleifen aus dem Vertrieb können schneller in die Kampagnenoptimierung einfließen, wodurch sich Werbebotschaften und Sales-Argumente ideal ergänzen und die Effizienz der Leadgenerierung steigt.

Der Autor Bastian Sens ist Marketing-Experte und Gründer der Sensational GmbH.

Wie Google-Bewertungen wirklich funktionieren – und warum sie so mächtig sind

Google-Bewertungen haben sich still und heimlich zur neuen Währung des Vertrauens entwickelt. Doch wie genau funktioniert dieses System eigentlich? Genau darum soll es in diesem Artikel gehen.

Wer bewertet, bestimmt mit

Ein Restaurant mit 4,8 Sternen wirkt auf den ersten Blick überzeugender als eines mit 3,9. Der kleine Unterschied entscheidet nicht selten darüber, ob Gäste reservieren – oder weiter scrollen. Dabei basiert dieses Urteil auf der Einschätzung völlig unbekannter Menschen, die oft nur ein paar Worte hinterlassen. Trotzdem haben Google-Bewertungen heute mehr Gewicht als jede Werbeanzeige. Sie beeinflussen Entscheidungen, formen den Ruf von Unternehmen und können für lokale Anbieter über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und: negative Google-Rezensionen löschen zu lassen, ist für Unternehmen gar nicht einfach.

Die Mechanik dahinter wirkt simpel: Nutzer vergeben bis zu fünf Sterne und können einen kurzen Kommentar hinzufügen. Doch im Hintergrund greift ein ausgeklügeltes System. Neben der Anzahl und dem Durchschnitt der Bewertungen berücksichtigt Google auch deren Aktualität, Inhalt und Herkunft. Fünf Bewertungen aus dem letzten Monat wiegen mehr als fünfzig aus dem Jahr 2018. Und wer regelmäßig bewertet, wird vom Algorithmus ernster genommen als ein einmaliger Kommentator.

Der Algorithmus sortiert mit

Google verlässt sich bei der Bewertung nicht nur auf Zahlen. Auch inhaltlich wird sortiert, gewichtet und eingeordnet. Erwähnt jemand in einem Restaurantkommentar den Begriff „vegetarisch“ auffallend oft, könnte das Lokal bei Suchanfragen nach vegetarischen Optionen besser platziert werden. Gleichzeitig werden auffällige Muster erkannt: Wenn innerhalb kürzester Zeit viele ähnlich klingende Bewertungen eingehen, schlägt Googles automatischer Filter Alarm. So sollen gekaufte Bewertungen frühzeitig aussortiert werden.

Ganz transparent ist das System allerdings nicht. Wie genau Google Prioritäten setzt, bleibt größtenteils geheim. Klar ist nur: Der Algorithmus bewertet die Bewertungen – und beeinflusst damit, was Nutzer überhaupt zu sehen bekommen.

Bewertungen sind keine Einbahnstraße

Während Kunden ihre Meinung öffentlich machen, haben Unternehmen die Möglichkeit zu antworten. Das bleibt häufig ungenutzt – ein Fehler. Wer sachlich auf Kritik reagiert, zeigt nicht nur Haltung, sondern kann auch Vertrauen zurückgewinnen. Selbst bei einer unberechtigten Beschwerde wirkt eine höfliche Reaktion oft stärker als der ursprüngliche Vorwurf.

Auch Lob verdient Beachtung. Wer sich bei positiven Kommentaren bedankt, signalisiert Wertschätzung und schafft eine persönliche Verbindung. Google selbst empfiehlt, möglichst regelmäßig zu reagieren – schon allein, weil Aktivität die Sichtbarkeit stärkt.

Bewertungen formen Realität

Das Vertrauen in Google-Bewertungen ist hoch. Es zeigt sich, dass viele Nutzer die Einschätzungen völlig Fremder höher gewichten als die Meinung von Freunden oder Familie. Mehr noch: Wer ein Produkt oder eine Dienstleistung sieht, die bereits viele andere Menschen als positiv wahrgenommen haben, neigt dazu, diese Wahrnehmung zu übernehmen – selbst wenn die eigene Erfahrung neutral ist.

Diesen Effekt nennt man sozialen Beweis. Er ist ein psychologisches Grundmuster, das in Bewertungsportalen systematisch genutzt wird. Was beliebt erscheint, wird noch beliebter. Was schlecht abschneidet, gerät ins Abseits. In dieser Dynamik liegt das eigentliche Machtpotenzial der Google-Bewertungen.

Eine Stimme, die gehört wird

Ob Zahnarztpraxis, Friseur oder Café – kaum ein lokales Unternehmen kann es sich heute leisten, auf die öffentliche Meinung zu verzichten. Wer auf Kritik eingeht und mit seinem Profil präsent bleibt, verbessert nicht nur seine Sichtbarkeit. Er sichert sich auch ein Mitspracherecht im digitalen Straßenbild.

Denn während Empfehlungen früher im Flurfunk zirkulierten, sind es heute die kleinen Sterne neben dem Namen, die mitsprechen. Wer sie versteht, kann sie lenken – aber wer sie ignoriert, wird schnell überholt.

Passend zum Thema: So schlimm können die Auswirkungen negativer Online-Bewertungen für Unternehmen sein.

10 Tipps für virale Videos

Ein Traum eines jeden Unternehmens: das eigene Video verbreitet sich viral im gesamten Internet. Jeder kennt den Spot und verbindet ihn mit Ihrem Unternehmen. Doch was so schön klingt ist in der Praxis ein schwieriges Unterfangen und gelingt nur wenigen. Aber warum gehen Videos überhaupt viral? Und wie können Unternehmen diesen Vorgang beeinflussen, damit sich das eigene Video wirklich viral verbreitet?

Warum gehen Videos viral?

Wenn man davon spricht, dass sich ein Video viral verbreitet, meint man damit einen kurzen Clip, der sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Dabei bekommt dieser Prozess eine starke Eigendynamik, auf die man selbst keinen Einfluss mehr hat. Das Video wird in den sozialen Netzwerken geteilt, Blogs und Magazine schreiben darüber und es taucht vielleicht sogar im Fernsehen auf.

Ein ansprechendes und professionell bearbeitetes Video erhöht die Chancen, dass es in den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erregt und weiterverbreitet wird. Mit Tools wie Movavi Video Editor lassen sich Clips optimieren, mit Effekten versehen oder gezielt zuschneiden, um sie noch ansprechender zu gestalten. Durch eine kreative Bearbeitung kann die Botschaft eines Videos klarer vermittelt werden, sodass es leichter Emotionen weckt und zum Teilen animiert.

Hinter dem Erfolg dieser viralen Videos steckt das Prinzip, dass Menschen gern Dinge teilen, um anerkannt zu werden. Ein cooles Video zu finden und weiterzuleiten, hilft diese Anerkennung in Form von "Likes" zu erhalten. Jeder Kunde eines Onlineshops stellt sich die Frage: "Welche Vorteile erlange ich durch den Kauf und was kann ich verlieren?" Meist geschieht dies unterbewusst.

Genauso ist es auch beim Teilen von Videos im Internet.

Einem Bericht des Harvard Business Reviews zufolge sind fünf der häufigsten Gedanken, die für das Teilen verantwortlich sind:

- Meinungssuchend: "Ich möchte sehen, was meine Freunde darüber denken."

- Geteilte Interessen: "Dieses Video verbindet mich mit meinen Freunden über gemeinsame Interessen."

- Hilfsbereit: "Das könnte hilfreich für meine Freunde sein."

- Selbstdarstellung: "Dieses Video sagt etwas über mich und meine Interessen aus."

- Sozialer Nutzen: "Es ist für einen guten Zweck und ich möchte helfen."

Wenn beim Nutzer nur die geringsten Zweifel oder sogar Ängste aufkommen, dass der Empfänger seine Nachricht nicht gefallen könnte, wird es keinen Klick auf den Share-Button geben.

Was sind die Merkmale von viralen Videos?

1. Humorvoll

Das ist der Klassiker! Ein Kleinkind stolpert, ein Musikvideo wird parodiert oder eine Katze wirft eine Vase um - das alles sind Bespiele, die wirklich jeder kennt. So einfach dieses Merkmal erscheint, so schwer ist es aber auch angesichts der Vielzahl von "lustigen Videos" aufzufallen.

2. Emotional

Erzählen Sie eine Geschichte! Dazu gehören Höhen und Tiefen, denn erst diese Kurve löst die richtigen Emotionen aus. Lassen Sie Ihren Zuschauer mitfiebern, mitleiden oder mitfühlen. Das perfekte Beispiel dafür ist der Weihnachtsspot von Edeka, indem ein Großvater vorgibt verstorben zu sein, nur um seine ganze Familie zum Weihnachtsfest zu vereinen.

Vier smarte Umsatzhebel

Wie du durch cleveres Handeln, Einführen intelligenter Strukturen, Tools und Prozesse für mehr freie Zeit bei gleichzeitig höherem Umsatz sorgen kannst.

Dein Unternehmen ist jung, das Team klein und das Geld knapp? Dann befindest du dich in großer Gesellschaft. Gerade am Anfang ist fehlende Liquidität für junge Unternehmer*innen häufig ein kritischer Faktor. Doch auch wenn Rücklagen derzeit noch genauso fehlen wie ein Finanztopf für den Einkauf teurer Tools oder feste Mitarbeitende, kannst du durch gute Strukturierung und Verschlankung in allen Bereichen deine Umsätze erhöhen und gleichzeitig weniger arbeiten. Smart statt hart, ist die Devise. In diesen vier Bereichen kannst du die Hebel nutzen:

- Lieferung deiner Leistung,

- Vertrieb,

- Marketing,

- alle unterstützenden Prozesse.

Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Warum? Weil sonst die Gefahr von Chaos und Mehraufwand besteht. Angenommen, du startest damit, den Hebel zuerst im Marketing anzusetzen. Super, das funktioniert, die Verkaufszahlen steigen. Aber kannst du in der so entstandenen Größenordnung auch liefern? Kannst du die versprochene Qualität bringen und halten?

Wenn nicht, produzierst du Chaos und, noch schlimmer, Unzufriedenheit bei deinen Kund*innen. Also: Optimiere zuerst die Lieferung deiner Leistung. Erst danach kommen Vertrieb, Marketing und die unterstützenden Prozesse.

1. Leichte Lieferung, wertvolle Leistung

Angenommen, du bist Webdesigner*in. Du holst einen Kunden an Bord, führst das Analysegespräch. Hast du dafür eine Struktur, einen standardisierten Fragebogen, dann geht das schnell, es wird nichts Wichtiges vergessen und du kannst deine Arbeit für den Kunden ohne lange Rückfragen und Telefonate umsetzen. Auch für das Angebot, die Rechnungsstellung, das Mahnwesen und so weiter gilt: je strukturierter und automatisierter, desto zeitersparender.

Egal, ob du online oder offline arbeitest, es geht immer darum, dir als Unternehmer*in das Leben leichter zu machen und Zeit zu sparen. Zeit, die du nutzen kannst, um zu verkaufen und für deine Kund*innen da zu sein. Sie werden es dir danken.

Auch bei der Art deiner Angebote kann angesetzt werden. Bietest du Einzel- oder Gruppeangebote an? Ein Produkt oder ein Paket? Welches Problem löst du für deine Kund*innen? Frage dich: Was ist es ihnen wert? Und nicht: Wie viel kostet es mich?

Vielleicht bietet es sich an, deine Service-Leistung durch hilfreiche Materialien wie Videos, Arbeitsbücher oder Checklisten zu erweitern. Dadurch würdest du den Wert für deine Kund*innen erhöhen und gleichzeitig den eigenen Aufwand verringern.

Je nach Geschäftsmodell kann es eine Option sein, den Fokus nicht ausschließlich auf die Neukund*innenakquise zu setzen. Um beim Beispiel Website-Design zu bleiben: Wie wäre es, im Anschluss an den Erstauftrag On-/Off-Page-Optimierung, Social-Media-Marketing und Linkbuilding anzubieten?

2. Das passende Vertriebssystem

Es ist ein Unterschied, ob du für fünf Euro Kaugummis verkaufst oder für 5000 Euro Interior Design für Bauherren. Beim Bubblegum reicht für den Vertrieb ein Automat in der Stadt, beim Design braucht es ein Beratungsgespräch mit dem Bauherrn. Um zu entscheiden, welche Vertriebsstrategie die richtige ist, muss dir glasklar sein, welche Probleme oder Wünsche deine Zielgruppe hat und wie du die Verkaufsentscheidung zu deinen Gunsten beeinflussen kannst.

Wenn du es mit Menschen zu tun hast, die ihren Bedarf kennen und nur noch den/die passende(n) Anbieter*in suchen, kannst du relativ schnell zum Verkaufsprozess kommen. Geht es um eine Zielgruppe, die sich ihres Bedarfs nicht bewusst ist, muss mehr Zeit in das Erklären des Problems und der Lösung investiert werden.

Auch wenn dein Business noch jung ist und du nicht gleich ein teures CRM-System einführen kannst, strukturiere von Anfang an deine Kund*innenkontakte, deine Interessent*innen und notiere dir, was du mit ihnen besprochen hast, damit du sie erneut kontaktieren kannst, ohne die gleichen Fragen wieder zu stellen. Finde heraus, was sie brauchen, wie du ihnen helfen kannst. Lege dir die Themen auf Wiedervorlage und frage nach. Ist der Verkauf deine schwache Seite, denke über eine virtuelle Assistenz nach, die das für dich übernimmt.

Voraussetzung dafür ist eine klare Vertriebsstruktur und -strategie passend zu deinem Angebot und deinen Kund*innen. Hast du also eine gute Stammdatenverwaltung und Standards bei der Kommunikation wie E-Mail-Vorlagen und Gesprächsleitfäden, fällt das Abgeben an Dritte oder die Automatisierung leicht.

3. Marketing: gezielt investieren

Erst wenn klar ist, was du für wen und wie verkaufst, ist es sinnvoll, deine Energie und Zeit in Marketing zu stecken. Und zwar gezielt. Das Gießkannenprinzip taugt nicht für Marketing. Investiere nur auf deine Nische bezogen, also dort, wo deine Kund*innen unterwegs sind. Nicht für alle Unternehmen lohnen sich Instagram oder TikTok. Du musst auch nicht auf jeden Zug aufspringen, der gerade im Trend ist. Frag dich: Wo erwarte ich meinen Return on Investment? Dort solltest du spielen und punkten.

Im Content-Marketing kannst du Zeit und Geld durch Recycling sparen. All deine Inhalte sind in verschiedenen Formaten (Text, Audio, Video, Bild) und auf diversen Plattformen (Print, Website, Google, Social Networks, Podcast, YouTube …) nutzbar. Behalte die Frage im Kopf, wie beispielsweise ein Blogbeitrag auch als Instagram-Post oder Story gut platziert werden oder als Vorlage für Ads bei Facebook dienen kann. Vielleicht lässt sich aus den wichtigsten Punkten schnell eine Mindmap machen und posten? Du musst das Rad nicht ständig neu erfinden. Wiederholungen sind sogar wichtig, um dich und dein Angebot immer wieder in Erinnerung zu rufen.

Schau regelmäßig, ob du mit deinem Marketing deine Unternehmensziele erreicht hast und was du machen kannst, um besser zu werden. So, wie du auch regelmäßig deine Ausgaben checkst und hinterfragst, welche wirklich sinnvoll und nötig sind.

4. Weg mit den Zeitfressern im Hintergrund

Egal welche Branche, egal welches Businessmodell, egal wie individuell die Leistung – immer gibt es Prozesse, die sich wiederholen. Sie sind nötig, lassen sich aber optimieren. Finde die Stellen in deinem Unternehmen, an denen du der/die Flugbegleiter*in bist, der/die zu Beginn des Fluges stets die gleiche Sicherheitseinweisung gibt. Buchhaltung, Recruiting, Finanzen sind klassische Bereiche für solche Zeitfresser, die leicht automatisiert oder ausgelagert werden können. Mit einem guten Buchhaltungsprogramm zum Beispiel sparst du nicht nur Zeit, sondern auch Papier und schonst die Umwelt. Auch die Kosten für die Steuerberatung sinken häufig, weil die Programme immer intelligenter werden.

Alles, was Zeit spart, gibt dir mehr Zeit für den Vertrieb oder für deine Kund*innen. Dein interner Stundensatz erhöht sich, weil du für das gleiche Ergebnis weniger Zeit und Ressourcen brauchst. Das lässt sich mit Hebeln wie skalierbaren Problemlösungsprozessen, Automatisierung und Standardisierung in den vier genannten Bereichen erreichen.

Aber es gibt noch einen weiteren Hebel, nämlich den wichtigsten. Ihn brauchst du immer und überall in deinem wachsenden Unternehmen. Es ist das Wissen um die Wandelbarkeit. Nichts ist in Stein gemeißelt. Probieren, beobachten, anpassen – das ist die einzig richtige Strategie in unserer komplexen Welt. Aber Vorsicht: Das Wissen um die Wandelbarkeit der Welt reicht natürlich nicht. Es ist wichtig, sich diesen Wandel immer wieder bewusst zu machen und vorhandene Prozesse, Produkte und Strukturen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.

Während des Wachstumsprozesses ändern sich Strukturen, Tools, Prozesse, das Team. Das heißt nicht, dass bisher etwas falsch gemacht wurde. Das heißt nur, dass jetzt etwas Neues dran ist. Wandelbarkeit bringt langfristig Erfolg, Leichtigkeit, Umsatz und Freude ins Business.

Die Autorin Anne Fiedler hilft aufstrebenden Solo-Selbständigen und kleinen Unternehmen dabei, noch erfolgreicher zu werden und den Spaß dabei nicht zu verlieren.

Digital Marketing

Basics für den Start: Schritt für Schritt zur digitalen Marketingstrategie.

Was ist digitales Marketing?

Digitales Marketing verfolgt das Ziel, Konsument*innen an allen digitalen Touchpoints anzusprechen, um ihnen Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Dieses kanalübergreifende Marketing kann über Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Videoplattformen oder Display-Anzeigen und auf sämtlichen digitalen Geräten wie Computern, Smartphones oder Tablets verfolgt werden. Unternehmer*innen können auf folgende Marketing-Kanäle zurückgreifen:

- E-Mail-Marketing,

- Whats App,

- Suchmaschinenanzeigen,

- Social-Media-Marketing,

- Video-Marketing,

- Content-Marketing,

- Website,

- Affiliate-Marketing.

Step-by-Step zur digitalen Marketingstrategie

Step 1. Messbare Ziele setzen

Ein Unternehmen hat unterschiedliche Ziele, die es verfolgt: übergeordnet die normativen Ziele, welche die Vision und Unternehmenswerte formulieren. Die nachgelagerten strategischen Ziele streben die langfristige Erfüllung dieser normativen Ziele an, die dann täglich auf operativer Ebene (operative Ziele) verfolgt werden sollen.