Aktuelle Events

Vom Teenagerbusiness zum Top-Founder

„Früh übt sich …“ Diese vier erfolgreichen Entrepreneure gründeten bereits in ihrer Kindheit.

Ein Unternehmen zu gründen, fordert neben Branchen Know-how vor allem Eins: Unternehmergeist und Mut. Trotz der Corona-Pandemie gab es im vergangenen Jahr 537.000 Jungunternehmer*innen - alle 20 Stunden wird allein in Berlin ein neues Start-up gegründet. Doch: Woher kommt diese Motivation und der Wille, etwas Eigenes zu schaffen?

Die Wissenschaft diskutiert schon lange über das sogenannte Gründergen. Zeichnet sich das vielleicht sogar schon im Kindesalter ab? Wer in jungen Jahren sein Taschengeld durch ein eigenes Business verdient, hat Blut geleckt und kann nicht mehr aufhören? Diese These haben wir uns einmal genauer angesehen und möchten euch passend dazu vier Gründer vorstellen, die heute erfolgreiche Unternehmer sind und bei denen sich schon in jungen Jahren Gründergeist gezeigt hat.

David Handlos

Gründer von Stocard - Europas führendem Mobile Wallet

David hat bereits in der Schulzeit Online-Businesses betrieben. Schon damals erkannte er das Potential der Digitalwirtschaft und bastelte nach der Schule Webseiten für Unternehmen, die mit dem “Neuland” Internet noch nichts anzufangen wussten. Auch sein Studium finanzierte er sich selbst mit dem Betreiben einer Onlinebörse für In-Game Währung. Während seines Studiums hat er außerdem gemeinsam mit Björn Goß und Florian Barth Stocard gegründet. Heute ist Stocard mit über 60 Millionen Nutzer*innen und weltweit über 100 Mitarbeiter*innen Europas führendes Mobile Wallet. Ursprünglich war die Stocard-App auf das Verwalten von Kundenkarten, Angeboten und Coupons ausgelegt. Mit der Einführung von Stocard Pay, dem Käuferschutz und weiteren Features, entwickelt sich Stocard nun zu einem ganzheitlichen End-to-End-Shopping-Erlebnis für Nutzer*innen.

Jamal El Mallouki

Co-Gründer von CrowdDesk, einem Softwaredienstleister für digitale Finanzierungen

Den Drang, immer etwas zu schaffen, zu bewegen und selbst zu kreieren verspürte Jamal schon in seiner Kindheit. Auch er hat als Schüler und später als Student Webseiten für lokale Gastronomen aufgebaut, sogar ein Musiklabel gegründet und Veranstaltungen organisiert – ohne eine entsprechende Ausbildung oder Erfahrung. Der Wahl-Frankfurter hat bereits mehrfach gegründet: 2011 startete er LeihDeinerStadtGeld.de, einen der ersten Anbieter für Schwarmfinanzierungen im Bereich Kommunalfinanzierung sowie zwei Jahre später LeihDeinerUmweltGeld.de, das Pendant für nachhaltige Finanzierungen. Gemeinsam mit Co-Gründer Johannes Laub möchte Jamal nun Unternehmer*innen und Anleger*innen mit CrowdDesk die aktive Teilhabe am Finanzmarkt ermöglichen und Raum schaffen für Innovation in Deutschland. Was ihn antreibt? Einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten, in dem er technologische Lösungen vorantreibt, die Menschen adaptieren können, damit sich die Gesellschaft positiv verändern kann.

Perry Oostdam

Co-Gründer von Recruitee, welches die gleichnamige HR-Software entwickelt hat und zu den am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen der Niederlande zählt

Perry Oostdam begann bereits früh, sich mit Unternehmertum zu beschäftigen und gründete mit 18 Jahren zusammen mit seinem Neffen ein Unternehmen, das aus den USA importierte Spielautomaten an Bars und Restaurants verlieh. Kurz darauf gründete er GeoRun, ein Mobile Gaming Unternehmen, das Spiele zur Kundenaktivierung entwickelte. Als er merkte, dass es extrem schwierig war, fähige Talente zu finden und einzustellen, entwickelte er zusammen mit seinem GeoRun-Mitgründer eine Plattform, um das Problem zu lösen. So entstand Recruitee, dass Unternehmen mit seiner Software heute dabei hilft, neue talentierte Mitarbeiter*innen einzustellen und den Prozess durch die Idee des kollaborativen Recruitings zum Teamsport zu machen. Statt die ganze Last der Personalgewinnung auf einzelne Schultern zu legen, werden Teams gebildet, die den gesamten Einstellungsprozess begleiten, sich die anfallenden Aufgaben teilen und am Ende mitentscheiden dürfen.

Felix Kühl

Co-Gründer und CTO der Jobplattform JOBMATCH.ME

Schon während der Schulzeit entwickelte Felix Kühl, Mitgründer und CTO der Jobplattform JOBMATCH.ME, eine besondere Vorliebe für das Coden und sammelte erste Erfahrung beim Programmieren. Es ging sogar so weit, dass er damit die Digitalisierung der eigenen Schule vorantrieb. Mit gerade einmal 14 Jahren schenkte ihm ein Unternehmer für Beratung im Bereich der Management Diagnostik bereits so großes Vertrauen, dass er die IT-Struktur des Unternehmens selbständig aufbaute. Eine wegweisende Entscheidung wie sich später herausstellt. Denn frisch aus der Schule raus, entwickelte er 2016 gemeinsam mit seinen Mitgründer*innen die erste Jobplattform mit Matchingverfahren. Dank Machine Learning können Fachkräfte sich in unter vier Minuten bei Arbeitgebern bewerben. Digital und ohne Lebenslauf, Anschreiben und Co.

„Früh übt sich, wer ein Meister werden will“

Viele NGOs und Initiativen haben erkannt, wie wichtig eine frühe Förderung junger Talente ist. Tech-Kurse in der Schule, Coding-Stunden für junge Mädchen - das alles beflügelt eine neue Generation von Gründer*innen. Besonders die Tech-Branche oder der Finanzsektor wird von jungen Denkern schneller vorangetrieben denn je, was langfristig gesehen von großer Bedeutung für die europäische Wirtschaft ist. Sie fordern nicht nur den Mittelstand heraus, Schritt zu halten, sondern denken Festgefahrenes neu.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

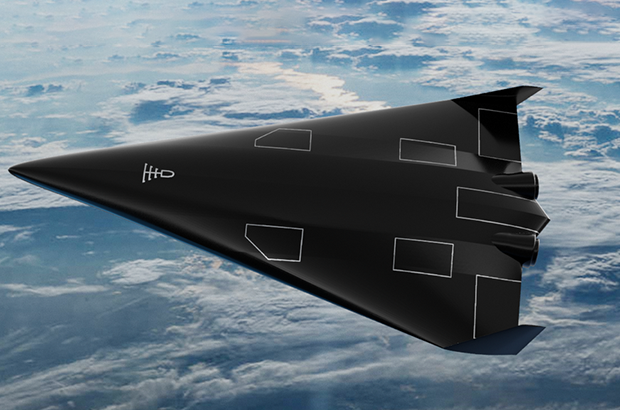

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.

USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.

Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?

Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.

Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.

Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.

Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.

Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen

Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.

Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.

Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.

So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung

Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“

Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.

Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum

Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“

Dazu werde das vorhandene A-förmige Anbaumodell in Bewegung versetzt und an eine intelligente Steuerung angeschlossen. „Mit Sensoren zur Überwachung werden die Pflanzenreihen mit den passenden Nährstoffen für die jeweilige Wachstumsphase versorgt – vollständig datenbasiert“, so der Mitgründer. Jede Reihe beherberge ein Gemüse in einem anderen Wachstumsstadium. Welker: „Durch die bewegliche Anlage optimieren wir auch den Zugang zum Sonnenlicht je nach Reifegrad.“ Schließlich könne eine Reihe geerntet und wiederbestückt werden, während die anderen Pflanzen durch die Umpositionierung ungestört wachsen.

Anlage soll Böden schonen sowie Wasser- und Düngerverbrauch reduzieren

Die von dem Start-up entwickelte Anlage ermöglicht Welker zufolge, Böden zu schonen, den Wasser- und Düngerverbrauch zu reduzieren und auf kleinen Flächen möglichst viele Lebensmittel anzubauen. „Das System kommt bei gleichem Ertrag mit rund 90 Prozent weniger Wasser und 85 Prozent weniger Dünger aus als die konventionelle Landwirtschaft,“ so der Pflanzentheke-Mitgründer. „Wir verbinden die Vorteile des Indoor-Vertical-Farmings – etwa bei Nährstoffnutzung und Wassereffizienz – mit einem entscheidenden Plus: Unsere Anlagen nutzen natürliches Sonnenlicht und kommen daher mit einem Bruchteil der Energiekosten aus“, sagt Welker. „Das macht den ressourcenschonenden Anbau wirtschaftlich tragfähig – auch ohne energieintensive Beleuchtungssysteme.“ Welker weiter: „Weite Transporte erzeugen hohe Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Der Anbau nah an Städten mithilfe solcher Vertical-Farming-Systeme reduziert die Lieferwege sowie die je nach Lebensmittel energieintensiven Kühlketten.“

DBU-Förderung ermöglicht klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau

Das Start-up war bereits bis Ende 2024 Teil der Green Startup-Förderung der DBU. Dadurch wurde nach Welkers Worten die Marktreife des Produkts erfolgreich erreicht. Die Entwicklung der Anlage sei zudem mit fachlicher Unterstützung durch die Hochschule Osnabrück erfolgt. „Die Automatisierung ist nun ein neues, zeitintensives Forschungsprojekt – eine Entwicklung, die wir im laufenden Betrieb nicht leisten könnten“, so Welker. Die erneute Förderung ermögliche mehr klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau mithilfe der automatisierten Pflanzentheke-Anlagen. Zielgruppen sind dem Unternehmen zufolge vor allem kleine und mittelgroße Betriebe. „Die Pflanzentheken sind schnell installierbar, da sie an bestehender Infrastruktur befestigt werden können“, so Welker. Neben den ökologischen Vorteilen des Systems solle die Automatisierung auch den steigenden Fachkräftemangel im Gartenbau in Teilen kompensieren.

Happy Homeoffice Club gestartet

Gründerin Caterina Hirt startet ein digitales Netzwerk als kollaborative Kommunikationsplattform für selbständige Mütter im Homeoffice.

Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein neues digitales Angebot für selbständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin. Caterina Hirt ist Unternehmerin, Autorin, systemische Coachin und Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Agenturbackground und über zehn Jahren Erfahrung im Homeoffice weiß die Marketingspezialistin aus erster Hand, welche Chancen – aber auch welche Herausforderungen – dieser Arbeitsalltag birgt.

Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat “, sagt Caterina Hirt.

Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49 Euro (Einführungspreis) enthalten. Interessentinnen können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen.

Jakob Koenen: Mit 18 zum LegalTech-Start-up-Gründer

Die Sovereign AI Betriebs GmbH – 2025 von Jakob Koenen und seinem Vater Prof. Dr. Andreas Koenen mit Sitz in Berlin gegründet – entwickelt spezialisierte KI-Plattformen für die juristische Praxis.

Ein Technologie-begeisterter Abiturient, der schon mit 15 Jahren Jura-Vorlesungen besucht, gründet ein LegalTech-Start-up. Partnerschaftlich an seiner Seite agiert sein Vater, ein renommierter Professor für Baurecht. Das ist das Fundament der Sovereign AI Betriebs GmbH, die in Berlin antritt, das Rechtswissen ganzer Berufs-Generationen in eine juristisch kuratierte KI zu überführen. Herzstück des Unternehmens ist Sovereign Legal AI. Die Plattform bereitet juristische Fragen systematisch, verständlich und nachvollziehbar auf.

„Wir wollen das Recht aus der Blackbox holen“, sagt Jakob Koenen, Gründer und Geschäftsführer der Sovereign AI Betriebs GmbH. „Unsere KI soll kein Ersatz für Anwältinnen und Anwälte sein, sondern ein intelligentes Werkzeug, das Wissen strukturiert, Orientierung gibt und den Zugang zum Recht demokratisiert.“

Rechtspraxis-Know-how, digitalisiert für den Alltag

Die Idee zu Sovereign Legal AI entstand in einem Generationenprojekt. Prof. Dr. Andreas Koenen, Kanzleiinhaber, Fachanwalt und Herausgeber zahlreicher Werke zum Bau- und Architektenrecht, hat über Jahrzehnte beobachtet, wie Rechtswissen in der Praxis verloren geht, weil es zu spät, zu komplex oder zu exklusiv vermittelt wird.

„Das Recht wird beim Bauen oft erst dann herangezogen, wenn es knallt“, sagt Koenen. „Juristinnen und Juristen gelten als Ausputzer, nicht als Geburtshelfer. Sovereign Legal AI will das ändern. "Wir liefern Projektbeteiligten vom Architekten, Planer bis zum Bauherrn einen Kompass, der schon vor Konflikten Orientierung bietet; mit juristisch fundierter Systematik, aber barrierefrei zugänglich“, so Koenen weiter.

Die Wissensbasis der Sovereign Legal AI umfasst unter anderem kommentierte Urteile, systematisch aufbereitete Rechtsinformationen sowie Fachbeiträge von Anwältinnen und Anwälten zu typischen Praxisproblemen. Alle Inhalte sind mit Originalquellen aus Gesetz, Rechtsprechung und Literatur belegt, was den entscheidenden Unterschied zu generativen „Blackbox-Systemen“ markiert.

Neue Plattform für juristische Teilhabe

Sovereign Legal AI entstand in Zusammenarbeit mit den Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei Koenen Bauanwälte. Die künstliche Intelligenz (KI) wurde entlang echter Fallarbeit trainiert und in einer Beta-Phase getestet. Dabei versteht sich die KI als Community-Projekt: Nutzende geben Feedback, benennen Lücken und tragen so zur Weiterentwicklung bei. Auf diese Weise wächst die KI mit der Praxis. Im Wissens-Ökosystem von Sovereign befinden sich auch die Austausch-Plattform Sovereign Community und der stationäre Sovereign Store in Münster. Beide sind Teil derselben Markenfamilie und werden von der Sovereign GmbH betrieben. Partner-, Lizenz- und Servicemodelle finanzieren das Projekt. „Wir schaffen eine KI-Plattform, die juristisches Wissen lebendig hält“, so Jakob Koenen. „Das ist Unternehmensnachfolge im besten Sinne. Das Wissen einer Generation wird nicht vererbt, sondern transformiert.“

Junger Gründer mit Tech-DNA

Dass Jakob Koenen früh Verantwortung übernimmt, überrascht kaum. Mit 11 wollte er bereits eine Web-Agentur gründen, erschuf in diesem Zuge den Digitalauftritt eines Handwerksunternehmens. Mit 15 hat er mit Unterstützung seiner Eltern beantragt, frühzeitig als geschäftsfähig erklärt zu werden und gründete nach der Bewilligung sein erstes Unternehmen. Heute ist er Gründer, App-Entwickler und Geschäftsführer des Berliner LegalTech-Unternehmens. Er arbeitet mit einem Netzwerk aus externen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Fachleuten an der technischen Weiterentwicklung von Sovereign Legal AI. Aktuell suchen er und sein Vater als Herausgeber der Inhalte nach Co-Autor*innen und Partner*innen, die weitere juristische Rechtsbereiche wie Energierecht oder IT-Recht innerhalb der KI für sich erschließen.

Weckruf für (KI-)Start-ups

Zwischen Pflicht und Potenzial: Warum der EU AI Act kein Stolperstein, sondern ein strategischer Hebel ist und wie junge Unternehmen ihn frühzeitig für sich nutzen können.

Spätestens seit der Verabschiedung des AI Acts der Europäischen Union im Jahr 2024 ist klar: Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Europa wird rechtlich geregelt – verbindlich, umfassend und risikobasiert. Für viele Unternehmen, vor allem im Start-up-Umfeld, bedeutet das erst einmal: neue Vorgaben, viel Bürokratie, hoher Aufwand. Doch dieser Eindruck greift zu kurz. Denn der AI Act ist weit mehr als ein Regelwerk zur Risikominimierung; er bietet jungen Unternehmen die Chance, Ethik, Effizienz und Rechtssicherheit von Anfang an in Einklang zu bringen. Wer ihn strategisch klug nutzt, kann sich nicht nur vor teuren Fehlern schützen, sondern auch produktiver, innovativer und vertrauenswürdiger aufstellen.

Ein Weckruf mit Wachstumspotenzial

Der AI Act ist die erste umfassende gesetzliche Regelung weltweit, die den Umgang mit KI verbindlich definiert. Ziel ist es, Vertrauen in KI-Technologien zu schaffen, Risiken wie Diskriminierung oder Manipulation zu minimieren und gleichzeitig die Innovationskraft Europas zu sichern. Je nach Risikoklasse, von minimal über hoch bis unvertretbar, gelten unterschiedliche Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Kontrolle. Was viele dabei übersehen: Der AI Act richtet sich nicht nur an Entwickler*innen, sondern auch an Anwender*innen. Schon wer KI zur automatisierten Lebenslaufanalyse, zur Lead-Bewertung im Vertrieb oder für interne Personalentscheidungen nutzt, kann als Betreiber*in haftbar sein – inklusive Dokumentations- und Prüfpflichten. Seit Februar 2025 gilt zudem eine allgemeine Schulungspflicht für KI-Nutzung, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Start-ups: (Noch) nicht betroffen? Ein Trugschluss

Gerade junge Unternehmen neigen dazu, gesetzliche Regularien auf die lange Bank zu schieben – oft verständlich, wenn Zeit, Geld und personelle Ressourcen knapp sind. Doch genau hier liegt das Risiko: Laut einer Bitkom-Studie haben sich nur rund 3 Prozent der Unternehmen intensiv mit dem AI Act beschäftigt. 25 Prozent wissen gar nichts davon. Ein gefährlicher Blindflug, nicht nur wegen potenzieller Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des Jahresumsatzes, sondern weil damit auch Chancen verschenkt werden.

Dabei geht es beim AI Act nicht nur um Pflichterfüllung, sondern um Zukunftsfähigkeit. Wer KI nutzt, sei es für Marketing, Kund*innenservice oder Produktentwicklung, muss ihre Auswirkungen verstehen, Risiken identifizieren und Prozesse so gestalten, dass sie nachvollziehbar, fair und sicher bleiben. Für Start-ups, die langfristig skalieren und wachsen wollen, ist das kein Nice-to-have, sondern ein Muss.

Wissensdefizite als Wachstumsbremse

Aktuell setzen nur etwa 17 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland KI im Geschäftsalltag ein. Die Gründe: Über 70 Prozent nennen fehlendes Wissen, 58 Prozent Unsicherheit bei rechtlichen Fragen. Gerade bei Start-ups, deren Geschäftsmodell oft auf digitalen Lösungen basiert, ist diese Zurückhaltung alarmierend. Denn wer das Potenzial von KI nicht erkennt oder falsch einsetzt, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Marktchancen. Dazu kommt noch die Sorge vor zukünftigen rechtlichen Einschränkungen, wie 82 Prozent der Anwender*innen generativer KI angeben, 73 Prozent verweisen auf die Datenschutzanforderungen als Hemmnis und 68 Prozent sehen Unsicherheiten durch rechtliche Unklarheiten.

Der Schlüssel liegt ganz klar in der Weiterbildung: Nur wer die Funktionsweise, Stärken und Grenzen von KI-Systemen versteht, kann sie verantwortungsvoll und effizient nutzen. Das beginnt schon bei der bloßen Auseinandersetzung mit dem AI Act: 69 Prozent der Unternehmen brauchen professionelle Hilfe dabei. Das betrifft nicht nur Entwickler*innen oder Tech-Teams, sondern auch Gründer*innen sowie Verantwortliche in Marketing, HR und Customer Support. Der AI Act kann dabei als Orientierung dienen: Er macht transparent, welche Prozesse es zu beachten gilt und wie sich Risiken frühzeitig erkennen und adressieren lassen.

KI im Marketing: Vom Tool zur Strategie

Beispiel: Im Marketing ist KI längst mehr als nur eine Helferin für Textgenerierung oder A/B-Testing. Sie analysiert Zielgruppen, erkennt Kaufmuster, generiert kreative Inhalte und liefert datenbasierte Insights in Echtzeit. Doch viele Marketingverantwortliche gehen mit KI noch zu leichtfertig um oder unterschätzen ihre strategische Wirkung. In modernen Marketingabteilungen dient KI als Beschleuniger, Effizienzmotor und kreativer Sparringspartner.

Doch um diesen Nutzen voll auszuschöpfen, braucht es klare Regeln, Datenqualität und nachvollziehbare Prozesse – genau das, was der AI Act einfordert. Was auf den ersten Blick wie ein regulatorisches Korsett wirkt, ist in Wahrheit ein Innovationstreiber: Wer frühzeitig in qualitätsgesicherte Datenprozesse, Modellvalidierung und Feedbackschleifen investiert, steigert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die Performance seiner Kampagnen.

Ethik als Wettbewerbsfaktor

Neben Effizienz und Legalität spielt auch Ethik eine zunehmend wichtige Rolle. Nutzer*innen und Kund*innen erwarten von Unternehmen, dass sie KI fair, transparent und verantwortungsvoll einsetzen. Diskriminierende Algorithmen, intransparente Entscheidungen oder Datenmissbrauch können nicht nur rechtliche Konsequenzen haben, sie beschädigen auch das Vertrauen in die Marke. Gerade Start-ups haben hier einen Vorteil: Sie können ethische Leitlinien von Anfang an mitdenken und in ihre Unternehmenskultur integrieren. Das schafft nicht nur Glaubwürdigkeit gegenüber Kund*innen, Investor*innen und Partner*innen – es spart auch spätere Reputationskosten. Studien zeigen: Unternehmen, die KI ethisch reflektiert einsetzen, erzielen höhere Zufriedenheitswerte bei Mitarbeitenden und Kundschaft, und sie sind resilienter gegenüber technologischen Risiken.

Von Anfang an strategisch denken

Für Gründer*innen und junge Unternehmen lautet die Empfehlung daher: Nicht warten, bis der AI Act zum Problem wird, sondern ihn frühzeitig als Chance nutzen, sich professionell aufzustellen. Das bedeutet konkret:

- Verantwortlichkeiten klären: Wer ist im Unternehmen für KI verantwortlich – technisch, ethisch, rechtlich?

- Transparente Prozesse etablieren: Wie werden Daten erhoben, verarbeitet und genutzt? Wer prüft Algorithmen auf Verzerrungen?

- Schulungen anbieten: Alle, die mit KI-Systemen arbeiten, sollten deren Funktionsweise und rechtliche Implikationen kennen.

- Ethikrichtlinien entwickeln: Wie kann das Unternehmen sicherstellen, dass KI fair, sicher und inklusiv eingesetzt wird?

- Technologische Standards einhalten: Wer dokumentiert und validiert die eingesetzten Systeme regelmäßig?

Kein Bremsklotz, sondern ein Beschleuniger

Der EU AI Act ist ein Weckruf für Start-ups, die KI nutzen oder dies künftig wollen. Er schafft Klarheit, wo zuvor Unsicherheit herrschte, und definiert Standards, an denen sich junge Unternehmen orientieren können. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch seine Wettbewerbsfähigkeit. Wer ihn jedoch proaktiv angeht, positioniert sich als verantwortungsvolle(r) Innovator*in. Der Wandel hat längst be- gonnen. Jetzt ist die Zeit, ihn bewusst mitzugestalten.

Der Autor Bastian Sens ist Marketing-Experte und Gründer der Beratung & Academy Sensational GmbH