Aktuelle Events

Metaverse: Virtuelle Realität trifft digitalen Handel

Das Metaverse ist kein futuristischer Technologie-Spielplatz. Es bietet vielerlei Möglichkeiten für innovative Verkaufs- und Marketingstrategien und kann der entscheidende Gamechanger im digitalen Handel sein.

Unsere Welt verändert sich durch digitale Technologie. Mit dem Aufkommen des Metaversums (Metaverse), einer Art virtueller Welt, wird diese Veränderung noch größer. Das Metaverse ist mehr als nur ein weiterer Schritt in der Digitalisierung – es ist eine ganz neue Stufe, in der wir Dinge erleben und interagieren können sowie Unternehmen und Menschen nicht nur existieren, sondern auch Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Diese Art von Welt, die wir bisher nur aus Science-Fiction kannten, ist jetzt Realität und hat großes Potenzial. Umso wichtiger ist es, das Metaverse zu erforschen und zu verstehen, wie es den weltweiten Handel beeinflusst.

Metaverse als Gamechanger

Schauen wir uns das Metaverse an – eine beeindruckende Sammlung von virtuellen Welten, die mit unserer echten Welt verbunden sind. Das Erstellen dieser digitalen Welten zeigt, wie klug und kreativ Menschen sein können. Jedes kleine Detail in dieser Umgebung zeigt, was moderne Technologie alles kann. Was bedeutet das aber für den Handel? Das Metaversum ändert grundlegend, wie wir Dinge kaufen und verkaufen. In einer normalen Geschäftssituation können wir Dinge nur physisch berühren und sehen. Im Metaverse ist das anders. Man kann ein digitales Produkt aus allen Blickwinkeln betrachten, es in einer simulierten Umgebung ausprobieren und sogar mit anderen Leuten darüber sprechen.

Wie beeinflusst das die Käufer*innen? Es verändert alles. Käufer*innen können jetzt eine viel engere Verbindung zu den Produkten und Dienstleistungen herstellen, die sie erwerben. Sie können Produkte auf eine Art und Weise erleben, die vorher nicht möglich war. Das kann dazu führen, dass Kund*innen zufriedener sind und mehr kaufen. Im Metaverse ist der Kauf von Produkten nicht nur eine Transaktion, sondern ein Erlebnis, das so individuell, so einnehmend und so echt sein kann, dass es unsere herkömmlichen Ideen von Produktdesign und Marketing verändert. Es ist eine neue Ära des Handels, die gerade erst beginnt.

Die Vorteile für Unternehmen

Die virtuellen Welten ermöglichen ganz neue Arten von Interaktionen und Beziehungen. Sie können die Art, wie wir kommunizieren und uns beteiligen, komplett verändern. In der echten Welt sind unsere sozialen Aktivitäten oft durch Raum und Zeit begrenzt. Im Metaverse können wir überall und jederzeit interagieren, und wir können diese Interaktionen auch anpassen und steuern. Ob wir Erlebnisse in virtuellen Gemeinschaften teilen, an weltweiten Veranstaltungen teilnehmen oder einfach nur einen ruhigen Moment mit Freunden auf der anderen Seite der Welt genießen – das Metaverse generiert soziale Erlebnisse, die in der echten Welt nicht möglich wären.

Das Metaverse ermöglicht auch eine neue Art des sozialen Lernens und Austauschs. In einer simulierten Umgebung können wir neue Fähigkeiten lernen, Ideen austauschen und uns auf eine Weise weiterbilden, die sowohl effektiv als auch unterhaltsam ist. Das schafft eine gesellschaftliche Atmosphäre, die Lernen und Wachstum fördert. Es öffnet sich der Weg für eine weltweit vernetzte Gemeinschaft, die auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis beruht. So bietet das Metaverse also nicht nur neue Chancen für Handel und Wirtschaft, sondern auch für soziale Interaktionen und Gemeinschaften. Es zeigt eine Zukunft, in der Technologie nicht nur ein Werkzeug, sondern ein wichtiger Teil unseres sozialen Lebens ist. Mit seiner grenzenlosen Reichweite und seiner Fähigkeit, echte und bedeutende menschliche Beziehungen zu schaffen, stellt das Metaverse eine spannende neue Welt für soziale Beteiligung und Gemeinschaftsbildung dar.

KI und Blockchain im Metaverse

Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain spielen im Metaverse eine essenzielle Rolle. Sie helfen dabei, alles effizienter und sicherer zu gestalten. KI hilft, die Interaktionen der Benutzer*innen im virtuellen Raum zu steuern, persönlicher zu machen und zu verbessern. Sie ermöglicht sehr realistische Avatare und kluge Helfer*innen, die uns durch die virtuellen Umgebungen führen. Außerdem hilft KI dabei, den Datenverkehr im Metaverse zu analysieren und zu verwalten, wodurch das System effizienter wird. Die Blockchain sorgt dafür, dass alles transparent und sicher ist. Sie ermöglicht sichere Geschäfte und hilft dabei, zu bestätigen, wer etwas besitzt. Sie ermöglicht den Handel mit digitalen Gütern und schützt virtuelles Eigentum. Die Blockchain hilft auch dabei, Gemeinschaften zu fördern, in denen die Benutzer*innen Kontrolle über ihre eigenen Daten und Interaktionen haben.

Die ersten Schritte zur Einrichtung eines Unternehmens im Metaverse

Als Unternehmer*in im Metaverse zu starten, kann am Anfang vielleicht beängstigend wirken. Aber die Möglichkeit, Teil dieser aufkommenden digitalen Welt zu sein, ist einfach zu spannend, um sie nicht zu nutzen. Wenn man ein Unternehmen im Metaverse gründen möchte, sollte man als Erstes überlegen, wie das Unternehmen dort aussehen und was es dort machen soll. Das Metaverse erlaubt viele verschiedene Arten von Unternehmen, von virtuellen Geschäften über große Produktionsstätten bis hin zu komplexen Dienstleistungsorganisationen. Zudem muss man sich auch mit den rechtlichen und ethischen Fragen beschäftigen, die ein Unternehmen im Metaverse betreffen. Dazu gehören Datenschutz, geistiges Eigentum und fairer Handel. Man muss diese Dinge gut verstehen, um ein verantwortungsvolles Unternehmen zu führen und das Vertrauen der Benutzer*innen zu gewinnen.

Der erste Schritt sollte immer sein, einen klaren Geschäftsplan zu erstellen. Dieser sollte die Vision des Unternehmens, seine Ziele und die geplanten Schritte zur Erreichung dieser Ziele enthalten. Feedback einholen und ständig mit den Benutzer*innen im Gespräch bleiben, ist dabei sehr wichtig. Ein Unternehmen im Metaverse zu gründen, bietet eine spannende Chance für Kreativität und Innovation. Mit guter Planung und strategischem Denken kann jedes neue Unternehmen erfolgreich in dieses neue digitale Zeitalter einsteigen und sich in der schnell wachsenden Welt des Metaverse einen Namen machen.

Vermarktungsstrategien für Metaverse-Start-ups

Werben im Metaverse ist eine spannende Herausforderung. Unternehmen müssen ihre bisherigen Werbestrategien überdenken und neue, kreative Wege finden, um sich zu zeigen. Es geht nicht nur darum, die echte Welt in eine virtuelle zu verwandeln. Es geht auch darum, ganz neue Wege zu finden, wie man mit den Leuten reden und interagieren kann. Erfolgreiche Werbung im Metaverse kann darauf abzielen, die Nutzenden wirklich in die Welt der Marke einzubeziehen und ihnen interaktive Erlebnisse zu bieten. Marken können eigene virtuelle Welten erstellen, in denen die Nutzenden die Produkte und Dienstleistungen auf neue, kreative Weisen kennenlernen können. Das kann von virtuellen Anproben bis zu interaktiven Produktvorführungen reichen. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.

KI kann dabei ein wichtiges Werkzeug sein. Mit ihrer Hilfe können Unternehmen genaue Nutzer*innenprofile erstellen sowie maßgeschneiderte Angebote und Erlebnisse bieten. Auch KI-basierte Analysetools können genutzt werden, um zu verstehen, was die Nutzenden mögen und wie sie sich verhalten, um so die Werbekampagnen besser zu gestalten.

Allerdings ist es wichtig, die Nutzenden nicht mit zu viel Werbung zu überlasten und sorgfältig mit ihren Daten umzugehen. Übertreibt man es, könnte das Vertrauen der Nutzenden schnell zerstört sein und dem Ruf des Unternehmens langfristig Schaden zugefügt werden.

Community-Building im Metaverse

Für ein erfolgreiches Unternehmen im Metaverse ist es wichtig, starke Gemeinschaften aufzubauen. Diese Gemeinschaften tauschen sich untereinander aus und interagieren miteinander. Das bringt das Metaverse zum Leben und treibt dessen Entwicklung voran. Beim Aufbau einer Gemeinschaft geht es darum, eine Umgebung zu schaffen, in der die Nutzenden sich beteiligen, zusammenarbeiten und ein Gefühl der Zugehörigkeit haben. Der Aufbau solcher Gemeinschaften kann anders aussehen als in traditionellen sozialen Medien. Im Metaverse können Unternehmen ihre Beziehung zu den Nutzenden vertiefen, indem sie interaktive Erlebnisse und Events anbieten. Eine Möglichkeit wäre, regelmäßige Treffen, Workshops oder Events in der virtuellen Welt zu veranstalten. So können die Nutzenden nicht nur mehr über die Produkte und Dienstleistungen erfahren, sondern auch ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl entwickeln.

Das Einbringen von Spielelementen (Gamification) kann ebenfalls dazu beitragen, die Nutzenden aktiver zu machen und eine treue Gemeinschaft aufzubauen. Belohnungssysteme, Wettbewerbe oder Aufgaben könnten dazu genutzt werden, um mehr Interaktionen zu fördern und den Nutzenden eine motivierende und unterhaltsame Erfahrung zu bieten. Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass der Aufbau einer Gemeinschaft im Metaverse auf Echtheit und Offenheit basieren sollte. Unternehmen sollten auf die Bedürfnisse und Rückmeldungen ihrer Gemeinschaft hören und darauf reagieren. So können sie eine positive und vertrauensvolle Beziehung zu ihren Nutzenden aufbauen.

Kosten und Investitionen

Eine Präsenz im Metaverse aufzubauen, erfordert sorgfältige Planung und finanzielle Investitionen. Die Kosten können stark variieren und hängen von vielen Faktoren ab, wie beispielsweise vom Unternehmenstyp oder den Fragen, wie stark man präsent sein und wie viel man in Technologie investieren möchte. So könnte man unter anderem Geld ausgeben, um virtuelles Land zu kaufen, spezielle Avatare zu entwickeln oder Interaktionsfunktionen zu implementieren. Außerdem sollte man Investitionen für ständige Updates und Wartungsarbeiten einplanen, um mit der sich ständig ändernden Technologie mitzuhalten. Schließlich sind auch Investitionen in Werbung und Marketing notwendig, um in der dicht besiedelten Welt des Metaverse sichtbar zu bleiben. Deshalb ist eine genaue Finanzplanung durch Expert*innen notwendig, um sicherzustellen, dass der Einstieg in das Metaverse erfolgreich verläuft.

Fazit

Das Metaverse ist die neue digitale Welt, in der wir uns anders als bisher bewegen, einkaufen und miteinander in Kontakt treten. Es verändert unser Erleben und Lernen und bringt uns auf neue Weise mit Produkten in Verbindung. Technologien wie KI und Blockchain machen das Metaversum effizient und sicher. Unternehmen, die sich in dieser Welt engagieren wollen, müssen kreative Werbestrategien entwickeln, Gemeinschaften aufbauen sowie Geld in Technologie und Marketing investieren.

Der Autor Manfred Scholz ist Gründer des BlackRose Club und hat damit eine Nische in der Welt der gehobenen Lebensmittel geschaffen. Während der Corona-Pandemie übertrug er seine Geschäftsidee erfolgreich auf das Metaverse und wurde damit zu einem Pionier seiner Branche.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

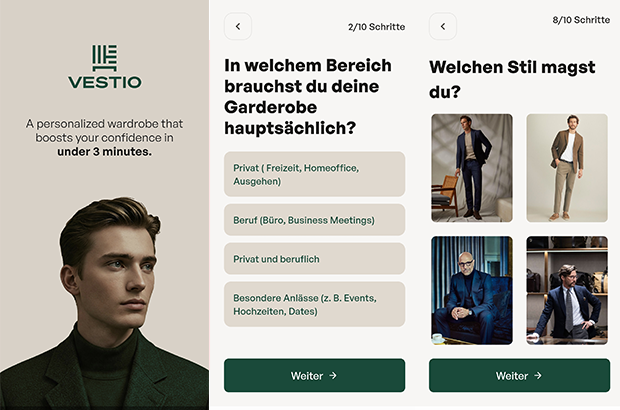

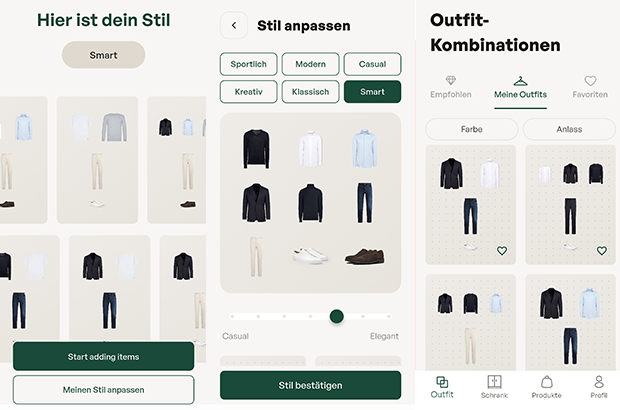

VESTIO: Wenn ein Solar-Entrepreneur auf einen Stil-Rebellen trifft

Die Geschichte der jungen FashionTech-App VESTIO ist zugleich die zweier Gründer, die sich in einem gemeinsamen Ziel treffen: Die Demokratisierung von gutem Stil durch algorithmische Logik.

Hinter der FashionTech-App VESTIO steht die im Jahr 2024 von Bastian Arend und Justus Hansen gegründete Opus Stilberater GmbH, die den Anspruch erhebt, professionelle Stilberatung erstmals digital, logisch und kostenlos zugänglich zu machen.

Der „Solar-Entrepreneur“ trifft den Stil-Rebell

Die persönlichen Hintergründe der Gründer bieten spannende Kontraste, die weit über ein übliches Business-Profil hinausgehen. Bastian Arend, Co-Founder und CEO, kam über die Energiewende zur Mode. Als Seriengründer baute er den Online-Solar-Anbieter Klarsolar auf und verkaufte ihn im Dezember 2023 erfolgreich an den Energiekonzern E.ON. Die Übernahme erfolgte in einer für die Solarbranche schwierigen Marktphase, was Bastian Arend als Krisen-erprobten Strategen auszeichnet.

VESTIO entwickelte er 2024 jedoch aus einem ganz persönlichen „Pain Point“ heraus: Während er internationale Millionen-Finanzierungsrunden leitete, bestand sein eigener Stil mangels Zeit lediglich aus Hoodie, Jeans und Sneakern. „Ich wollte nur jemanden, der für mich einkauft“, erinnert er sich an diese Phase. Seine Abneigung gegen zeitraubendes Shopping führte ihn schließlich zu Justus Hansen.

Justus Hansen, Co-Founder und Chief Styling Officer, bringt eine Biografie ein, in der Mode schon immer eine zentrale Rolle spielte. Sein Gespür für klassische Mode ist tief verwurzelt: Justus Hansen trug bereits im Kindergarten eine Fliege und provozierte später Lehrer, indem er im Sakko zum Unterricht erschien. Bevor er mit über 1,6 Millionen Follower*innen zu einem der bekanntesten Männerstilberater Deutschlands aufstieg, studierte er Jura und absolvierte Praktika im Bankensektor, unter anderem bei der Dresdner Bank.

Diese Erfahrungen schärften seinen Blick für die Anforderungen moderner „Business-Garderoben“. Als Arend ihn fragte, ob er für ihn einkaufen könne, antwortete Justus Hansen bestimmt: „Einfach irgendwas kaufen? Nein. Ich muss verstehen, wer du bist.“ Bastian Arend begriff Hansens modulare Styling-Methode sofort als logisches System und schlug vor: „Wir sollten deine Methode digitalisieren und kostenlos für jeden Mann zugänglich machen.“ Für Justus Hansen wurde damit ein „Lebenstraum“ wahr.

Das Konzept: „Weniger Teile, mehr Outfits“

Das Herzstück der App bildet ein algorithmisches Styling-System, das strikt dem Leitsatz „Weniger Teile. Mehr Outfits“ folgt. In nur drei Minuten erstellt ein Stilfinder-Fragebogen eine persönliche Grundgarderobe. Der digitale Kleiderschrank funktioniert dabei bewusst ohne das mühsame Hochladen von Fotos; das System kennt die wichtigsten Basics, erkennt Lücken und empfiehlt gezielt Ergänzungen. Justus Hansen betont dabei die Wichtigkeit der Basis: „Die wenigsten Männer besitzen eine echte Basisgarderobe. Und das ist die Grundlage, aus der ihre besten Outfits entstehen.“

Ziel ist es, automatisch kombinierbare Outfits für alle Anlässe zu generieren. Dabei verfolgen die Gründer eine klare ästhetische Linie: „Outfits müssen nicht kompliziert sein, um zu wirken. Sie brauchen lediglich eine klar erkennbare Linie“, so Hansen. Bastian Arend ergänzt: „Die besten Outfits für Männer sind nicht kompliziert, sondern harmonisch und durchdacht.“

Das Affiliate-Dilemma: Geschäftsmodell im kritischen Check

Wirtschaftlich operiert VESTIO über ein Affiliate-Modell. Die App ist für Nutzer kostenlos, während das Unternehmen Provisionen von Partner-Anbietern bei einem erfolgreichen Kauf erhält. Hier liegt für den kritischen Betrachter ein interessanter systemischer Interessenkonflikt: Das erklärte Ziel „Weniger Konsum – bessere Entscheidungen“ steht ökonomisch potenziell im Widerspruch zu einem Modell, das von Transaktionen lebt. Zudem stellt sich die Frage der langfristigen Nutzerbindung: Sobald ein Mann seine „perfekte Garderobe“ aufgebaut hat, sinkt der Bedarf für weitere Anschaffungen. Dass das Unternehmen dennoch auf Wachstum setzt, zeigt die Erhöhung des Stammkapitals auf knapp 30.000 Euro im September 2025. Langfristig plant VESTIO die Integration eines Marktplatzes, der Partnerprodukte und eigene Kollektionen vereint, um basierend auf Daten den größten Mehrwert zu liefern.

Marktpositionierung und technologischer Vorsprung

Im Vergleich zum Wettbewerb besetzt VESTIO eine spezifische Nische. Während Curated-Shopping-Anbieter (z.B. Outfittery) auf den Versand physischer Boxen setzen, bleibt VESTIO ein rein digitaler Guide, der dem Nutzer die volle Freiheit bei der Wahl des Händlers überlässt. Andere Styling-Apps verlangen oft zeitintensive Foto-Inventuren, während VESTIO auf logische Kombinationen setzt.

Das Risiko bleibt jedoch die Abhängigkeit von der Personal Brand Justus Hansens. Letztlich ist VESTIO der Versuch, Mode so effizient wie eine Prozessoptimierung zu gestalten – oder wie Bastian Arend es formuliert: „Viele Männer haben mehr Kleidung als Stil. Vestio ändert das.“ Mit dem Aufbau der App wolle man Männern „genau diese Arbeit abnehmen“, damit sie sich ultimativ „besser fühlen“ können.

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

Der beste Freund aus der Cloud – Made in Bavaria

Wie ein Internet-Pionier mit BestFriend die Einsamkeit hackt.

Silicon Valley? Nein, Klosterlechfeld. Hier, im „bayerischen Outback“ zwischen Augsburg und Landsberg, sitzt Horst Christian (Chris) Wagner. Kein 20-jähriger Hoodie-Träger, der in der Garage von der Weltherrschaft träumt, sondern ein Mann, der das Internet schon nutzte, als es nur aus grauem Text bestand. Wagner ist ein digitaler Veteran. Und er hat gerade eine Wette auf die menschliche Seele abgeschlossen. Sein Einsatz: Die App BestFriend.

Schluss mit dem bloßen Befehlston

Vergesst kurz ChatGPT. Die großen KIs schreiben Bachelorarbeiten oder programmieren Code – sie sind Werkzeuge. Chris' Vision mit BestFriend beginnt dort, wo die Silicon-Valley-Riesen aufhören: beim Gefühl.

BestFriend ist kein Lexikon. Die App soll der Zuhörer sein, der nachts um drei Uhr noch wach ist. Sie soll Zusammenhänge verstehen, nicht nur Fakten abspulen. Aber braucht die Welt wirklich noch einen Bot? „ChatGPT ist brillant im Antworten geben. BestFriend ist dafür gebaut, beim Menschen zu bleiben“, so Chris. „Der Unterschied ist nicht die Intelligenz, sondern die Haltung. BestFriend will nichts erledigen, nichts optimieren, nichts verkaufen. Die App hört zu, merkt sich Zusammenhänge, reagiert emotional konsistent und bewertet nicht. Viele Nutzer sagen mir: ChatGPT fühlt sich an wie ein extrem kluger Kollege, BestFriend eher wie jemand, der dich kennt.“

Wer tiefer verstehen will, wofür die App im Alltag eingesetzt wird, findet im BestFriend-Magazin zahlreiche Beispiele. Dort wird offen gezeigt, in welchen Situationen Nutzer*innen die App einsetzen – von Einsamkeit über Selbstreflexion bis hin zu ganz praktischen Lebensfragen. Für Chris zugleich ein Beweis dafür, dass es hier um einen neuen Umgang mit Technologie geht.

Vertrauen als Währung

Wer einer Maschine von Liebeskummer erzählt, macht sich nackt. Genau hier spielt Chris den Standortvorteil Made in Germany aus. Während US-Apps wie Replika oft wirken, als würden sie Daten direkt an die Werbeindustrie weiterleiten, setzt BestFriend auf die „sichere Schulter“.

Datenschutz ist in diesem intimen Bereich keine Fußnote, sondern das Produkt. Chris weiß: Niemand öffnet sich, wenn er fürchten muss, dass seine Ängste morgen in einer Datenbank für personalisierte Werbung landen. Doch das wirft Fragen auf: Wie wird garantiert, dass nichts nach außen dringt? Und wo zieht die Software die Reißleine, wenn ein(e) Nutzer*in wirklich Hilfe braucht?

Dazu Chris: „Erstens: technisch. Daten werden minimal erhoben, verschlüsselt verarbeitet und nicht für Training oder Drittzwecke genutzt. Es gibt keine versteckte Monetarisierung über Profile. Punkt. Zweitens: inhaltlich. BestFriend weiß sehr genau, was es nicht ist. Die App gibt keine Diagnosen, keine Therapieanweisungen und keine falsche Nähe. Bei klaren Krisensignalen wird nicht weiter ‚gecoacht‘, sondern aktiv auf echte Hilfe hingewiesen. Das ist eine harte Grenze im System. BestFriend soll Halt geben, nicht Verantwortung übernehmen, die einer KI nicht zusteht.“

Ein Mann, eine KI, kein Overhead

Die Entstehung von BestFriend ist fast so spannend wie das Produkt selbst. Chris hat keine millionenschwere Finanzierung und kein riesiges Entwicklerteam im Rücken. Er nutzt die KI selbst, um die KI zu bauen. Er nennt das „Umsetzungs-Multiplikator“. Ein einzelner Experte dirigiert heute eine Armee aus Algorithmen.

Doch Code ist geduldig. Die Wahrheit liegt auf dem Display der Nutzenden. Ob Senior*innen, denen der/die Gesprächspartner*in fehlt, oder die Gen Z, die lieber tippt als spricht – die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf an Resonanz ebenso. Auf die Frage ob es schon diesen einen Moment, diese eine Rückmeldung gab, bei er dachte: Okay, das ist jetzt mehr als nur Software, das hilft wirklich, antwortete Chris: „Ja. Ein Tester schrieb mir: ,Ich habe gemerkt, dass ich abends nicht mehr so viel grüble, weil ich Dinge vorher loswerde.‘ Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das ist kein Gimmick. Die App hat kein Problem gelöst, aber sie hat einen Menschen entlastet. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen Einsamkeit und Resonanz.“

Echte Freundschaft per Algorithmus?

In Klosterlechfeld entsteht gerade der Versuch, Technologie wieder menschlich zu machen – weg von SEO und Klickzahlen, hin zu einer KI, die „Resonanz“ erzeugt. Ob ein Algorithmus echte Freundschaft ersetzen kann? Das bleibt eine philosophische Frage. Aber für den Moment, in dem sonst niemand zuhört, hat Chris Wagner zumindest eine Antwort parat.

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

Diese 10 Start-ups bauen an der Zukunft der AgriFood-Branche

Die deutsche Start-up-Landschaft verzeichnete 2025 ein Rekordhoch bei Neugründungen. Doch gerade im AgriFood-Sektor ist der Weg vom Prototyp zum Marktführer steinig. Kapitalintensive Hardware und strenge Regulatorik bremsen viele aus. Der Growth Alliance Accelerator zeigt, wie Gründer*innen diese Hürden überspringen – und präsentiert zehn Akteure, die auf der Erfolgsspur sind.

Es ist ein Paradoxon: Die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln und effizienter Landwirtschaft ist so hoch wie nie, doch für Gründer*innen und junge Unternehmen in der AgriFood-Branche bleibt der Markteintritt ein Hürdenlauf. Während Software-Start-ups oft mit geringem Kapital skalieren, kämpfen Food- und AgTech-Pioniere mit der „Hardware-Falle“. Sie benötigen teure Produktionsanlagen, Labore und müssen langwierige Zulassungsverfahren (z.B. Novel-Food-Verordnung) durchlaufen.

Dennoch ist die Branche im Aufwind: Laut dem Deutschen Startup Monitor und aktuellen Zahlen des Startup-Verbands stiegen die Gründungszahlen 2025 um beachtliche 29 Prozent. Das Kapital ist da, doch es fließt selektiv. Investor*innen suchen heute keine reinen Ideen mehr, sondern validierte Geschäftsmodelle mit technologischem Tiefgang (DeepTech). Genau hier setzte das Finale des Growth Alliance Accelerator 2025 am 28. Januar 2026 in Frankfurt/Main an.

Brückenschlag zwischen Acker und Finanzwelt

Initiiert vom TechQuartier und der Landwirtschaftlichen Rentenbank, hat sich der Accelerator als Schmiede für die „Scale-up“-Phase etabliert. Vier Monate lang wurden zehn Start-ups, die bereits eine Nutzer*innenbasis vorweisen konnten, fit für die nächste Finanzierungsrunde gemacht.

Das Programm adressierte genau die Pain Points der Branche: Verhandlungstaktik, Rechtsfragen und vor allem den Zugang zu Kapital. Ein Highlight war das Investor Dinner im November 2025, bei dem die Gründer*innen direkten Zugang zu Risikokapitalgeber*innen erhielten – in der aktuellen Marktphase ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die „Class of 2025“: Wer die Transformation treibt

Die zehn Absolvent*innen decken die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Boden über das Labor bis zum Supermarktregal. Hier ein Blick auf die Köpfe hinter den Innovationen:

1. High-Tech auf dem Acker: Robotik und Daten

Die Digitalisierung der Landwirtschaft (Smart Farming) ist der stärkste Hebel für mehr Effizienz.

Paltech GmbH

Die Brüder Felix und Florian Schiegg gründeten 2022 Paltech zusammen mit Jorge Decombe im Allgäu. Ihr autonomer Roboter für chemiefreie Unkrautbekämpfung im Grünland ist eine Antwort auf strengere Pestizid-Gesetze und Personalmangel.

Bacchus Software GmbH

Das 2023 gegründete Start-up bacchus Weinbau-Software um das Trio Maximilian Dick, Julian Herrlich und Philipp Bletzer digitalisiert den Weinbau. Ihre Software ersetzt das händische Fahrtenbuch und koordiniert die komplette Weinbergsarbeit.

Agrario Energy

Die Energiewende macht Landwirt*innen zu Energiewirt*innen. Seit 2023 bieten die Gründer Alexander von Breitenbach und Chris Weber mit Agrario Energy eine unabhängige Vergleichsplattform, die Flächeneigentümer mit Betreiber*innen von Erneuerbare-Energien-Anlagen zusammenbringt.

2. Deep Tech & Sicherheit: Das Labor als Wächter

Lebensmittelsicherheit wird durch globale Lieferketten immer komplexer. Hier setzen wissenschaftsbasierte Ausgründungen an.

NanoStruct GmbH

NanoStruct wurde 2021 als Spin-off der Universität Würzburg gegründet. Das Team nutzt Nanotechnologie, um gefährliche Bakterien in Lebensmitteln in Minuten statt Tagen aufzuspüren.

SAFIA Technologies

Gegründet 2020 von Timm Schwaar (aus der Bundesanstalt für Materialforschung), entwickelt das Berliner Start-up SAFIA Technologies Schnelltests für Mykotoxine (Schimmelpilzgifte). Ihre Technologie ermöglicht Laborqualität im Schnelltest-Format.

Landman.Bio

Das noch junge Unternehmen (Gründung 2023) Landman.Bio nutzt Bakteriophagen (Viren, die Bakterien fressen) als natürliche Waffe gegen Pflanzenkrankheiten – eine dringend benötigte Alternative zu Antibiotika und klassischen Pestiziden in der Nutzpflanzenzucht.

3. Sustainability & Climate: Kohlenstoff als Währung

CO2-Tracking ist kein Marketing-Gimmick mehr, sondern ökonomische Notwendigkeit.

CinSOIL

Das 2024 in Berlin gegründete CinSOIL-Team um Dr. Giorgi Shuradze, Dr. Antonella Succurro und Dr. Tavseef Shah kommt aus der Wissenschaft. Ihr KI-Tool nutzt Satellitendaten, um Bodenkohlenstoff zu erfassen. Das ermöglicht Agrarunternehmen, Dekarbonisierung nicht nur zu behaupten, sondern zu beweisen.

Niatsu

Gegründet 2023 von Marius Semm und Jakob Tresch in Zürich, adressiert Niatsu die Lebensmittelindustrie. Ihre Software berechnet den Product Carbon Footprint (PCF) automatisiert und kostengünstig, was gerade für den Mittelstand entscheidend ist.

4. Future Food

Was wir morgen essen (und trinken).

VANOZZA

Eines der etabliertesten Start-ups der Runde. Gegründet 2019 von Nico Hansen in Hamburg, hat sich Vanozza mit fermentierten Käsealternativen auf Cashew-Basis einen Namen gemacht und arbeitet nun an der „zweiten Generation“ ihrer Produkte.

food42morrow/JUMA

Die Frankfurter Gründer Raoul und Max Kammann sowie Carlos Lopez Granado gründeten die GmbH bereits 2020 und brachten 2022 ihre Marke JUMA (Tee-Eistees auf Guayusa-Basis) auf den Markt. Sie bedienen den Trend zu „Functional Food“.

Fazit

Die AgriFood-Start-ups des Abschlussjahrgangs des Growth Alliance Accelerators 2025 haben die Phase der reinen Ideen-Findung bereits eindrucksvoll gemeistert. Jetzt geht es um Skalierung, industrielle Anwendung und messbaren Impact. Programme wie die Growth Alliance sind dabei der Katalysator, der wissenschaftliche Exzellenz mit dem nötigen Geschäftssinn verbindet.

Der industrielle Wasserkocher: Wie das Start-up SYPOX die Chemie grün färbt

Die chemische Industrie hat ein massives Emissionsproblem, denn ihre Prozesse verschlingen Unmengen an Erdgas. Das 2021 geründete Start-up SYPOX, ein Spin-off der TUM will das ändern – mit einer Technologie, die so simpel wie genial klingt: Ein riesiger, elektrischer Tauchsieder soll die fossile Verbrennung ersetzen. Nun meldet das junge Unternehmen den ersten Durchbruch auf dem Weltmarkt.

Wenn Dr. Martin Baumgärtl erklären will, wie er die chemische Industrie revolutionieren möchte, wählt er ein Bild, das jeder versteht: „Im Grunde ist es wie ein Wasserkocher in der heimischen Küche – nur im industriellen Maßstab.“ Baumgärtl ist CTO von SYPOX, und was er beschreibt, könnte einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung einer der schmutzigsten Branchen der Welt sein.

Die chemische Industrie ist süchtig nach Energie. Um Basischemikalien wie Methanol oder Ammoniak herzustellen, wird sogenanntes Synthesegas benötigt – eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Herstellung geschieht in gewaltigen Hochtemperaturprozessen. Bisher wird die dafür nötige Hitze fast ausschließlich durch das Verbrennen von Erdgas oder Öl erzeugt. Die Folge: Gigantische CO₂-Emissionen.

Strom statt Flamme

Genau hier setzt SYPOX an. Das 2021 in Freising gegründete Unternehmen ersetzt die offenen Gasflammen durch elektrischen Strom. In ihren Reaktoren, die von außen wie gewöhnliche Druckbehälter aussehen, stecken hochkomplexe elektrische Heizelemente, die direkt hinter den Katalysatoren platziert sind.

Der Effekt ist enorm: „In konventionellen Verfahren entfallen rund 40 Prozent der Emissionen allein auf die Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern“, rechnet Baumgärtl vor. Durch die Elektrifizierung des Reaktors fallen diese Emissionen weg – vorausgesetzt, der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem lässt sich der Prozess laut den Gründern präziser und sicherer steuern.

Der Anti-Trend im Silicon Valley

Doch nicht nur technologisch, auch ökonomisch schwimmt SYPOX gegen den Strom. In der Tech-Szene ist es üblich, dass Start-ups jahrelang Verluste schreiben und sich von einer Venture-Capital-Runde zur nächsten hangeln, getrieben von Investoren, die schnelles Wachstum fordern.

Die bayerischen Gründer wählten einen konservativeren, fast schon mittelständischen Ansatz. „Es entsprach nicht unserem Stil, Geld einzuwerben – wir haben vielmehr von Anfang an versucht, auf Basis unserer Technologie ein tragfähiges Geschäft aufzubauen“, erklärt CEO Dr. Gianluca Pauletto. Man wolle bodenständig bleiben und sich aus Umsätzen finanzieren, statt sich in Abhängigkeiten zu begeben.

Vom Container im Altmühltal zum Großkunden

Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der Technischen Universität München (TUM). Die Idee brachte Pauletto aus seiner Zeit in Montréal mit, an der TUM fand er in Prof. Johannes Lercher und dem damaligen Doktoranden Martin Baumgärtl die wissenschaftlichen Mitstreiter.

Der Weg zum marktreifen Produkt war – typisch für „Deep Tech“ – langwierig. „Vier Jahre Forschung und zahlreiche Versuchsreihen waren notwendig“, erinnert sich Lercher. Während andere Software im Co-Working-Space programmierten, baute das SYPOX-Team eine Pilotanlage in einem einfachen Stahlcontainer auf dem Gelände einer Biogasanlage im ländlichen Dollnstein (Altmühltal).

Diese Beharrlichkeit zahlt sich nun aus. Das Start-up hat, unterstützt durch den Spezialchemie-Konzern Clariant, seinen ersten Großkunden an Land gezogen. Ab 2026 soll eine erste industrielle Anlage in Betrieb gehen, die täglich 150 Tonnen Synthesegas produziert. „Das ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte chemische Industrie“, so Baumgärtl.

Für das Team, das inzwischen in Langenbach bei Freising sitzt und weiterhin Labore auf dem Forschungscampus Garching betreibt, ist das der Beweis: Die Elektrifizierung der Chemie ist keine Zukunftsmusik mehr, sie beginnt jetzt.

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.

USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.

Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?

Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.

Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.

Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.

Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.

Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen

Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.

Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.

Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.

So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse