Aktuelle Events

Kapital-Guide: Hier geht‘s um dein Geld

Wie du auch in unruhigen Zeiten eine gesunde und stabile Finanzierung deines jungen Unternehmens sicherstellst.

Das Beschaffen von Geld stellt momentan für Start-ups eine große Herausforderung dar und ist zudem mit großem Aufwand verbunden. Gründungsteams sollten sich bei Absagen jedoch nicht entmutigen lassen. Allgemein gilt: Es sollte diejenige Finanzierungsform gewählt werden, welche am besten zum Geschäftsmodell passt und auch die zukünftig geplante Entwicklung des Unternehmens berücksichtigt. Den Zweck, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, erfüllen diese in unterschiedlicher Form. Im Folgenden zeigen wir einige Finanzierungsmöglichkeiten auf, die Bestandteil einer stabilen Start-up Finanzierung sein können.

Was bedeutet eine gesunde und nachhaltig erfolgreiche Finanzierung?

Finanzierungen unterscheiden sich in diversen Punkten voneinander. So unterscheidet man bspw. zwischen Eigen- und Fremdkapital (sowie Mezzanine-Kapital als Zwischenform), zwischen kurz-, mittel- und langfristiger Finanzierung, hochverzinslichen und zinsgünstigen Finanzierungen, zwischen einem strategischen Investment und einem reinen Finanzinvestment etc. Gründer*innen und Jungunternehmer*innen sollten ihren Fokus nicht nur auf die Zinskonditionen legen. Gerade zu Beginn einer unternehmerischen Tätigkeit ist Stabilität ein wichtiger Punkt im Rahmen der unternehmerischen Liquiditätssicherung. Ebenso spielen strategisches Know-how (sog. Smart Money) und eine ausreichende Risikotragfähigkeit des Finanzierungspartners eine entscheidende Rolle.

Bei Finanzierungsgesprächen sollten nicht nur Investor*innen eruieren, ob das Gründungsteam über das nötige Know-how und das Produkt bzw. die Dienstleistung über das nötige Potenzial verfügen. Vielmehr muss sich auch das Gründungsteam bewusst machen, ob seine Kapitalgeber*innen in der Lage und willens sind, eine Unternehmung nachhaltig und langfristig zu finanzieren.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit von Finanzdienstleister*innen als Eignungskriterium stellt einen vielseits unterschätzten Aspekt dar. Ein Blick in die Bilanz einer Bank kann schnell verraten, ob diese finanzkräftig genug ist, ein stark wachsendes Unternehmen über mehrere Finanzierungsrunden hinweg zu begleiten. Finanzdienstleister*innen und Investor*innen, welche Start-ups über mehrere Finanzierungsrunden investieren, sind hier meist elementar, um frühzeitig für Stabilität, Wachstum und Sicherheit zu sorgen.

Im Folgenden zeigen wir einige Finanzierungsmöglichkeiten auf, die Bestandteil einer stabilen Finanzierung für Jungunternehmen sein können.

Unternehmenswachstum mittels Förderungen und Finanzierungen

Im Rahmen einer Unternehmensgründung werden Gründungsteams mit zahlreichen Fragen konfrontiert, welche signifikante Auswirkungen auf den Kurs ihrer EntrepreneurialJourney haben und diese auf ihre eigene Weise einzigartig machen. Die folgenden angeschnittenen Möglichkeiten einer unternehmerischen Finanzierung durch Förderprogramme, Gründungswettbewerbe, Kredite sowie Business-Angel-Finanzierungen und Venture Capital sollen exemplarisch Ansatzpunkte der Start-up-Finanzierung anreißen. Eine detailliertere Betrachtung muss in jedem einzelnen Fall separat erfolgen, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Unternehmens und deren Gründer*innen bzw. Gesellschafter*innen.

Förderprogramme

In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Förderprogrammen zur Unterstützung von Gründer*innen und jungen Unternehmen. Damit ein Unternehmen ein Förderprogramm von der zuständigen Institution bewilligt bekommt, müssen vom Unternehmen zunächst die Richtlinien und Anforderungen der spezifischen Förderprogramme erfüllt werden. Nachfolgend werden einschlägige Kriterien zur Prüfung von Fördermöglichkeiten aufgezeigt, an denen du dich orientieren kannst.

I. Förderbereich

Der Förderbereich gibt an, welche Art von Vorhaben durch das Förderprogramm unterstützt wird. Dies geschieht zunächst durch die Einordnung in einen übergeordneten Bereich. Dazu zählen: Unternehmensgründung und Existenzgründung, Wachstum und Unternehmensfestigung, Forschung und Entwicklung sowie Innovation, Außenwirtschaft, Umweltschutz und Stabilisierung.

II. Förderberechtigte

Zudem muss abgeklärt werden, welche Institutionen grundsätzlich förderberechtigt sind. Dies können Unternehmen, Existenzgründer*innen, Kommunen oder öffentliche Einrichtungen sein.

III. Entwicklungsstufe (KMU)

Viele Förderprogramme beinhalten die Anforderung, dass ein Unternehmen der KMU-Definition der EU entsprechen muss, um die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Diese unterscheidet anhand der Kriterien Mitarbeitendenzahl, Bilanzsumme sowie Jahresumsatz zwischen Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen.

IV. Branche

Üblicherweise beinhalten die einzelnen Förderprogramme nur selten Einschränkungen auf bestimmte Branchen oder Industriezweige. Ein bestimmter Industriezweig kann von Förderprogrammen ausgeschlossen werden, wenn er den Zielen, die das Förderprogramm beabsichtigt, nicht gerecht wird.

V. Fördergebiet

Das Kriterium Fördergebiet begrenzt bestimmte Förderprogramme auf einzelne Regionen. Dies dient dazu, strukturschwache Gebiete zu fördern, um Standortnachteile auszugleichen. Gemäß Art. 87 Abs. 2 und 3 EG-Vertrag ist die finanzielle Unterstützung für solche Gebiete gestattet, die durch die Teilung Deutschlands benachteiligt wurden, in denen der Lebensstandard niedrig ist und in denen eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht. Zusätzlich werden in den einzelnen Bundesländern Förderprogramme angeboten, um die Entwicklung des jeweiligen Bundeslands voranzutreiben.

VI. Spezielle Anforderungen des jeweiligen Förderprogramms

Jedes Förderprogramm hat spezifische Voraussetzungen, die für eine Bewilligung der Fördermaßnahme erfüllt sein müssen. Damit soll garantiert werden, dass ausschließlich förderwürdige Projekte unterstützt und eventuelle Mitnahmeeffekte vermieden werden.

Der folgende exemplarische Auszug aus einigen häufiger verwendeten Förderprogrammen gibt einen ersten Eindruck von Möglichkeiten zur Unterstützung der Finanzierung insbesondere von jungen Unternehmen.

EXIST-Gründerstipendium

Studierende, Absolvent*innen und Wissenschaftler*innen haben mit dem EXIST-Gründerstipendium, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vergeben wird, die Chance, ihr Unternehmen aus der Universität oder der Hochschule heraus zu gründen. Geförderte Teammitglieder erhalten Zuschüsse zu Lebensunterhaltungskosten, Sachausgaben und Coaching. Eine Voraussetzung für den Erhalt des EXIST-Gründerstipendiums ist, dass das Geschäftsmodell aus einem innovativen Umfeld entstammt, Ziele für nachhaltige Entwicklung fördert und evidenzbasiert ist. Die maximale Förderdauer beträgt 12 Monate und dient dazu, einen Businessplan auszuarbeiten und sich mit der Unterstützung der Hochschule auf die Unternehmensgründung vorzubereiten. Die Förderung gliedert sich dabei wie folgt:

Lebensunterhalt

- Promovierte Gründer*innen: 3000 Euro/Monat

- Absolvent*innen mit Hochschulabschluss: 2500 Euro/Monat

- Technische(r) Mitarbeiter*innen: 2000 Euro/Monat

- Studierende: 1000 Euro/Monat

- Kinderzuschlag: 150 Euro/Monat pro Kind

Sachausgaben

- Bis zu 10.000 Euro für Einzelgründungen (bei Teams max. 30.000 Euro)

Coaching

- Bis zu 5000 Euro

Neben dem EXIST-Gründerstipendium, welches vom Bund vergeben wird, bieten auch die Länder Fördermaßnahmen für bereits bestehende Unternehmen und Gründungen an.

Start? Zuschuss!

Ein Beispiel hierfür ist Start? Zuschuss! des Freistaats Bayern, ein Förderprogramm, welches technologieorientiere Unternehmensgründungen mit einem zukunftsfähigen und innovativen Geschäftsmodell fördert. Die Fördersumme umfasst 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben bis zu einem Maximalbetrag von 36.000 Euro.

ERP-Gründerkredit Startgeld

Ein weiteres Mittel im Repertoire der Start-up-Finanzierung kann der ERP-Gründerkredit Startgeld darstellen. Dieser Kredit ist ein Programm der KfW zur Förderung von Gründungsvorhaben. Dabei können bis zu 125.000 Euro (Stand Dezember 2022: ab 4,25 Prozent p.a. effektiver Jahreszins) als Kredit beantragt werden, wobei die KfW für 80 Prozent des Kreditrisikos eintritt. Ziel ist es, dem/der Gründer*in Investitionen zu ermöglichen und laufende Kosten abzudecken. Es ist zudem kein Eigenkapital notwendig. Prinzipiell können alle Gründungen sowie bereits bis zu fünf Jahre bestehenden Unternehmen im Neben- und Vollerwerb gefördert werden.

Im Wesentlichen können folgende Maßnahmen gefördert werden: Investitionen in Anlagevermögen, Betriebsmittel (Deckung der laufenden Kosten), Material- und Warenlager sowie der Kauf eines Unternehmens oder Unternehmensanteils (sofern eine Geschäftsführerfunktion eingenommen wird).

Die maximale Kredithöhe beträgt 125.000 Euro; davon können bis zu 50.000 Euro für Betriebsmittel angesetzt werden. Nach Zusage durch die KfW kann der Kredit innerhalb von neun Monaten in voller Höhe abgerufen werden. Beginnend nach sechs Monaten und zwei Bankarbeitstagen wird jedoch eine Bereitstellungsprovision von aktuell 0,15 Prozent pro Monat fällig.

Nach Ablauf einer individuell vereinbarten tilgungsfreien Zeit, in der nur Zinsen bezahlt werden müssen, wird der Kreditbetrag in gleich hohen monatlichen Raten abbezahlt. Im Rahmen einer Vorfälligkeitsentschädigung kann der Kredit auch ganz oder teilweise außerplanmäßig getilgt werden. Die KfW stellt dafür auf ihrer Website einen Tilgungsrechner zur Verfügung, mit dessen Hilfe jeder Einzelfall berechnet werden kann.

Es sei darauf hingewiesen, dass in den Programmrichtlinien vieler Förderprogramme formale Anforderungen an den Ablauf der Antragstellung enthalten sind. Werden diese nicht erfüllt, kann dies aufgrund vermeidbarer Fehler dazu führen, dass ein Förderantrag abgelehnt wird.

Gründungswettbewerbe

Neben zahlreichen Förderprogrammen eignen sich Gründungswettbewerbe als finanzielles Sprungbrett für Start-ups. Die Preisgelder bewegen sich bei diesen Wettbewerben meistens im überschaubaren Rahmen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen wie bspw. den AI Cup der Universität Passau, bei welchem erfolgreiche Teams Förderungen von bis zu 95.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Preise umfassen zudem oftmals externe Beratungsleistungen durch Gründungscoaches und fachkundige Mentor*innen, welche dabei helfen, das Geschäftsmodell zu verbessern und die Chancen auf Anschlussfinanzierungen zu erhöhen. Da Start-ups Feedback von qualifizierten Juror*innen bekommen, ist es möglich, potenzielle Investor*innen auf sich aufmerksam zu machen. Eine erfolgreiche Performance eignet sich somit als Qualitätsmerkmal, welches die Kompetenzen eines Gründungsteam betont.

Kredite und Darlehen

Start-up-Projekte, welche die nötige Bonität aufweisen können, haben zudem die Möglichkeit, Fremdkapital mittels Banken zu erlangen. Start-ups und andere Unternehmen müssen zügig reagieren, wenn sich durch neue Markttrends gewinnbringende Chancen ergeben. Um das gesamte Potenzial neuer Marktbedürfnisse ausschöpfen zu können, haben Unternehmen einen großen Bedarf an externem Kapital. In seiner Form differenziert sich dabei Fremdkapital durch eine schnellere Verfügbarkeit von Eigenkapital.

Hinzuzufügen ist noch, dass bei einer Fremdkapitalfinanzierung der „Leverage-Effekt“ einsetzt, da durch zusätzliches Fremdkapital die Eigenkapitalrendite gesteigert werden kann. Dieser Effekt tritt dann ein, wenn die Rendite auf das Vorhaben größer ist als die durch das Fremdkapital entstehenden Kosten. Je nach Ausgangslage und Art einer Unternehmung bestehen die folgenden Kreditoptionen: klassischer Kredit der Hausbank, Mikrokredit und Online-Kredit. Früher war der klassische Kredit der Hausbank der konventionelle Weg in die Selbständigkeit. Heute bringt der Bankenkredit immer noch einige Vorteile mit sich, ist aber auch an Voraussetzungen wie Bonität und Sicherheiten geknüpft. Mikrokredite hingegen werden über Mikrofinanzinstitute vergeben und reichen von 100 bis maximal 25.000 Euro. Mittlerweile stehen Entrepreneur*innen selbstverständlich auch Online-Kredite von Plattformen wie bspw. auxmoney zur Verfügung und werden von Privatpersonen oder Finanzdienstleister*innen vergeben. Diese Kredite sind flexibel und relativ leicht zu bekommen, sollten jedoch sorgfältig verglichen werden.

Business-Angel-Kapital

Business-Angel-Kapital stammt von privaten Investor*innen. Oft handelt es sich bei diesen um ehemalige oder aktive Unternehmer*innen, welche in einer ersten Runde meist in Ticketgrößen von 25.000 Euro bis zu 100.000 Euro investieren. Die Beteiligung eines/einer externen Investor*in (Business Angel, Beteiligungsgesellschaft) bringt neben notwendigem Kapital auch wertvollen Zusatznutzen, der gerade in der frühen Phase eines Unternehmens mit einem sehr hohen Wert anzusetzen ist und ggf. auch den Wert der finanziellen Beteiligung übersteigen kann. Dieser Zusatznutzen kann sein: Beratung in strategischen Fragen durch Mentor*innen aus dem Netzwerk, günstiger Zugang zu Dienstleistungen aus dem Netzwerk oder auch Unterstützung bei der Pressearbeit. Speziell das Coaching durch diese Investor*innen kann Zusatznutzen bringen. Nicht ohne Grund wird deshalb Geld, das von Coaching bzw. Beratung begleitet wird, als Smart Money bezeichnet.

Venture Capital

Venture Capital (VC), zu Deutsch Risiko- oder Wagniskapital, bedeutet, dass sich Firmen mit risikotragendem Geld (meist vorab gesammelt in Fonds) an Start-ups beteiligen. VC-Gesellschaften sind typische Eigenkapitalgeber*innen und investieren risikotragendes Kapital meistens ab einer Ticketgröße von 500.000 Euro. Wer Finanzierungen von VCs erhält, kann mit Summen im sechs- bis siebenstelligen Bereich rechnen, muss aber auch berücksichtigen, dass Unternehmensanteile sowie Kontroll- und Mitspracherechte abgegeben werden müssen.

Des Weiteren gestaltet sich die Kapitalbeschaffung bei Venture-Capital-Gesellschaften schwierig. Beispielsweise liegen die Chancen, dass der US-amerikanische VC-Geber Andreessen Horowitz in ein Start-up-Unternehmen investiert, bei 0,7 Prozent. Nach einem Investment sind nur acht Prozent dieser Start-ups erfolgreich. Dies bedeutet, dass nur ein Unternehmen von ursprünglich 2000 Start-up-Projekten, die sich für eine VC-Finanzierung durch Andreessen Horowitz beworben haben, nachhaltig Erfolg hat.

Auf was du bei der Kapitalbeschaffung achten musst

Um eine langfristige und stabile Finanzierung zu sichern, gibt es bestimmte Punkte, die besonders wertvoll für Gründungsteams sein können und daher genauer betrachtet werden müssen.

Kompetentes Expert*innennetzwerk

Die Anforderungen gegenüber Unternehmen vergrößern sich stets. Aus diesem Grund kann es für viele Gründungsteams wichtig sein, dass Kapitalgeber*innen über Smart Money verfügen. Hierbei muss verstärkt auf das Kontaktnetzwerk der Investor*innen hingewiesen werden. Wie weit dieses reicht, kann anhand voriger Unternehmensbeteiligungen überprüft werden. Finanzinvestor*innen mit großer Historie, also zahlreichen Beteiligungen, können schnell aufzeigen, dass sie für die unterschiedlichsten Situationen auf geeignete Kontakte und eine adäquate branchenübergreifende Beratung zählen können.

Vertrauensbasis zwischen den Parteien

Im Start-up können kritische Entscheidungen in Zeiten geopolitischer Unruhen und des wirtschaftlichen Abschwungs zwangsläufig nicht nur auf rationaler Basis getroffen werden. Emotionen spielen vor allem in Krisenzeiten in den Prozessen junger Unternehmungen eine große Rolle. Bei der Auswahl eines/einer Kapitalgeber*in gilt es somit auch zu beachten, dass die Chemie zwischen den verhandelnden Parteien – Kapitalgeber*in und Kapitalnehmer*in – stimmig ist. Wenn bei dir bereits der Gedanken an ein Telefonat mit deinem/deiner Kapitalgeber*in Bauchschmerzen auslöst, ist es ratsam, sich auf dieses Gefühl zu verlassen und nach anderen Optionen zu suchen.

Was du mitbringen solltest

Als Fremdkapitalinvestoren erwarten Banken eine entsprechende Eigenkapitalquote sowie Sicherheiten, welche das Gründungsteam mitbringen sollte. Banken wollen ihr investiertes Kapital nach abgelaufener Kreditlaufzeit mit einem festen Zinssatz von den Gründer*innen zurückerhalten. Daher ist es notwendig, dass das zu gebende Fremdkapital über Eigenkapital des Unternehmens abgesichert ist. Aus diesem Grund ist es ratsam, dass man im Vorfeld zur Fremdkapitalbeschaffung die Eigenkapitalquote seiner Firma durch starke Investor*innen erhöht.

Sobald die Bank nach einer formellen wirtschaftlichen Prüfung feststellt, dass die betrieblichen Kennzahlen angemessen sind und ein Unternehmen über die nötige Bonität und Kapitaldienstfähigkeit verfügt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Darlehensvergabe an eine Firma.

Kapitaltragfähigkeit von Banken

Zusätzlich muss die Kapitaltragfähigkeit von Banken gegeben sein, da Start-ups im frühen Wachstumsprozess einen vermehrten Kapitalbedarf aufweisen. Um ein Gründungsvorhaben nachhaltig finanzieren zu können, bedeutet dies für Banken, dass diese über eine ausreichend große Risikotragfähigkeit/Bilanzsumme bzw. die notwendige Liquidität verfügen müssen. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich Start-ups erfolgreich über mehrere Investitionsrunden entwickeln können. Gerade wenn Banken selbst in Schwierigkeiten kommen, weil die Einlagen für ausgereichte Kreditvolumina knapp werden, kann es passieren, dass Kredite gekündigt werden, ohne dass eine verschlechterte wirtschaftliche Situation auf Seiten des Unternehmens hierfür einen Grund geliefert hätte.

Tausche dich hierüber mit anderen Gründer*innen und Unternehmer*innen aus, da sich im Bankenbereich auch die Kompetenzen der einzelnen Kreditinstitute sehr stark unterscheiden können. Ein(e) nicht ausreichend kompetente(r) oder wenig erfahrene(r) und damit auch unsichere(r) Firmenkundenberater*in ist das Letzte, was du als Jungunternehmer*in brauchst.

Bevor junge Unternehmen profitabel werden oder zumindest kostendeckend wirtschaften können, ist eine ausreichende Versorgung mit Kapital notwendig, um einen Prototyp zu einem marktreifen und vertriebsfähigen Produkt weiterzuentwickeln. Somit sind die Stabilität und die langfristige Sicherheit der Kapitalgeber*innen maßgeblich für den Erfolg einer Unternehmung.

Fazit

Das Beschaffen von Geld stellt momentan für Start-ups eine große Herausforderung dar und ist zudem mit großem Aufwand verbunden. Gründungsteams sollten sich bei Absagen jedoch nicht entmutigen lassen.

Allgemein gilt: Es sollte diejenige Finanzierungsform gewählt werden, welche am besten zum Geschäftsmodell passt und auch die zukünftig geplante Entwicklung des Unternehmens berücksichtigt. Den Zweck, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, erfüllen diese in unterschiedlicher Form.

Des Weiteren ist es ratsam, sich zusammen mit erfahrenen Gründungsberater*innen und Coaches auf das Vorhaben bzw. die Gründung selbst vorzubereiten. Viele Hochschulen bieten bspw. professionelle Unterstützung in ihren Gründungszentren an, in welchen Teams von der Idee bis zur Umsetzung von erfahrenen Entrepreneurship-Manager*innen und Mentor*innen begleitet werden.

In Kombination mit dieser professionellen Stütze und besonderem Engagement kann es auch in unruhigen Zeiten zu einer gesunden und nachhaltigen Finanzierung kommen.

Die Autoren

Dr. Bernd Fischl ist Partner der BFMT Gruppe und akkreditierter Mittelstands- und Gründungsberater. Er ist schwerpunktmäßig in den Bereichen Unternehmensberatung und -bewertung, Businessplanung, Unternehmensfinanzierung für neugegründete und junge Unternehmen sowie KMUs tätig.

Silvio Angelillo ist Mitarbeiter bei der BFMT Gruppe. Er ist dort schwerpunktmäßig in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung tätig.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

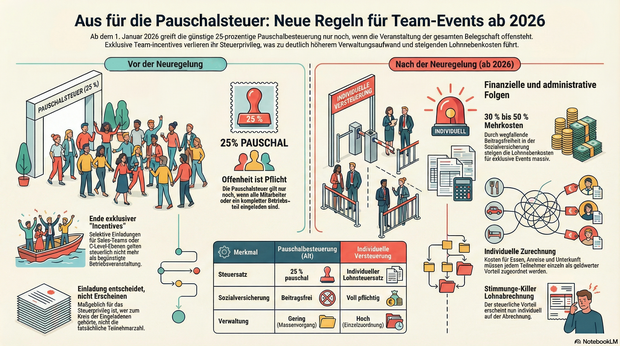

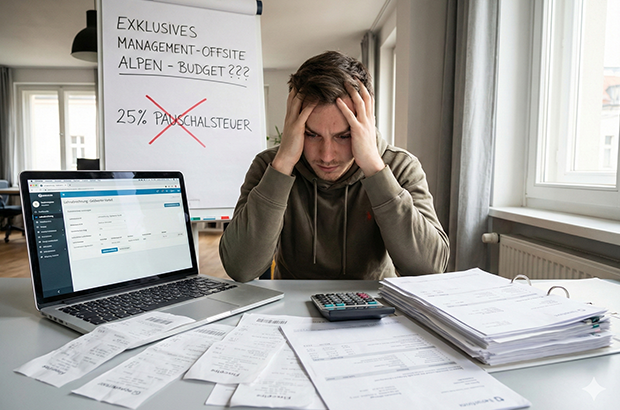

Teures Nachspiel: Pauschalsteuer für exklusive Team-Events fällt weg

Seit dem 1. Januar 2026 gelten verschärfte Regeln für Firmenveranstaltungen. Mit dem Steueränderungsgesetz hat der Gesetzgeber ein beliebtes Schlupfloch geschlossen: Die günstige Pauschalbesteuerung greift nur noch, wenn wirklich alle Mitarbeiter eingeladen sind. Für Start-ups, die auf Team-Incentives und Offsites setzen, bedeutet das nicht nur höhere Kosten, sondern vor allem mehr Bürokratie.

Wer in diesem Jahr ein Offsite für das Sales-Team plant oder ein exklusives „Coder-Retreat“ in den Alpen buchen will, sollte das Budget neu kalkulieren. Der Gesetzgeber hat zum Jahreswechsel auf eine rechtsprechungsfreundliche Auslegung des Bundesfinanzhofs (BFH) reagiert und die Zügel spürbar angezogen. Die bisherige Praxis, auch Events für geschlossene Kreise pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist damit Geschichte.

Gesetzgeber kassiert BFH-Urteil

Hintergrund der Neuregelung ist ein „Korrektiv“ der Politik. Der BFH hatte in der Vergangenheit entschieden, dass auch Feiern mit begrenztem Teilnehmerkreis als Betriebsveranstaltung gelten können. Dies ermöglichte es Unternehmen bislang, die vereinfachte Pauschalsteuer auch für Department-Events oder Founder-Offsites anzuwenden.

Diese weite Auslegung widerspricht jedoch nach Ansicht des Gesetzgebers dem ursprünglichen Sinn der Pauschalierung nach § 40 Abs. 2 EStG. Das Ziel der Regelung sei die Vereinfachung von Massenvorgängen – und das setze voraus, dass die Veranstaltung der gesamten Belegschaft offensteht.

„Der BFH hat den Begriff der Betriebsveranstaltung sehr weit ausgelegt. Nach dieser Rechtsprechung konnten auch exklusive Feiern pauschal besteuert werden, obwohl nur ein kleiner Kreis eingeladen war“, erklärt Gabriele Busch, Steuerberaterin bei Ecovis in Nürnberg.

Wer nicht alle einlädt, zahlt voll

- Die neue Marschroute ist klar: Die 25-Prozent-Pauschalsteuer ist ab sofort an die Offenheit der Teilnahme gekoppelt.

- Die Regel: Die Veranstaltung muss allen Beschäftigten des Unternehmens oder eines klar abgegrenzten Betriebsteils offenstehen.

- Das Detail: Entscheidend ist nicht, wer tatsächlich kommt, sondern wer kommen durfte.

Sobald eine Einladung von vornherein selektiv ausgesprochen wird – etwa das „Sales-Dinner“ nach einem erfolgreichen Quartal oder das strategische Wochenende nur für die C-Level-Ebene – entfällt das Steuerprivileg. Zwar gelten solche Events lohnsteuerlich weiterhin als Betriebsveranstaltung, doch die finanzielle Begünstigung wird gestrichen.

Bürokratie-Falle für schlanke Strukturen

Für Gründer*innen wiegt der Wegfall der Pauschalierung doppelt schwer. Zum einen erhöht sich die Steuerlast, zum anderen entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der gerade in schlanken Organisationen ohne große HR-Abteilung schmerzt.

Bisher sorgte die Pauschalsteuer dafür, dass die Aufwendungen beitragsfrei in der Sozialversicherung blieben und nicht individuell zugeordnet werden mussten. Dieser „Clean-Cut“ ist bei geschlossenen Team-Events nun vorbei.

Die Konsequenzen für die Administration:

- Individuelle Zurechnung: Die Kosten (Essen, Anreise, Unterkunft) müssen jedem teilnehmenden Mitarbeiter einzeln als geldwerter Vorteil zugerechnet werden.

- Sozialversicherungspflicht: Der Vorteil wird voll sozialversicherungspflichtig.

- Stimmungs-Killer Lohnabrechnung: Die Beträge tauchen auf der individuellen Lohnabrechnung der Mitarbeiter auf – was bei reinen „Belohnungs-Events“ oft zu Irritationen führt, wenn plötzlich Steuern auf das Firmenessen anfallen.

Fazit: Incentives neu denken

Die Neuregelung trifft die Start-up-Kultur, in der Teamevents oft gezielt als Incentive eingesetzt werden, besonders hart. Wer weiterhin exklusive Events für einzelne Teams durchführen möchte, muss sich auf höhere Lohnnebenkosten (ca. 30 bis 50 % Aufschlag durch Sozialabgaben) und komplexere Abrechnungsprozesse mit dem Steuerberater einstellen.

„Arbeitgeber sollten bestehende Konzepte für Betriebsfeiern überprüfen und rechtzeitig anpassen“, rät Expertin Busch. Nur durch eine vorausschauende Planung lassen sich böse Überraschungen bei der nächsten Lohnsteuerprüfung – und schlechte Stimmung im Team – vermeiden.

Deine Checkliste zur rechtssicheren Eventplanung

Nutze diese Liste VOR jeder Buchung, damit du später keinen Stress mit dem Finanzamt oder der Lohnbuchhaltung bekommst.

Phase 1: Der Teilnehmerkreis (dein wichtigster Checkpoint)

Das ist ab sofort der entscheidende Hebel. Hier legst du fest, ob es teuer oder günstig wird.

- Zielgruppe definieren: Wer ist eingeladen?

- Option A: Die gesamte Belegschaft (Alle).

- Option B: Ein klar abgegrenzter Betriebsteil (z. B. „Alle aus der Filiale X“ oder „Das ganze Lager-Team“).

- Option C: Ein selektiver Kreis (z.B. „Nur High-Performer“, „Sales-Team nach Zielerreichung“, „C-Level“).

- Check „Offenheit“: Hatte wirklich jede(r) aus Gruppe A oder B theoretisch die Chance teilzunehmen? (Denk dran: Es geht ums „Dürfen“, nicht ums „Kommen“).

- Entscheidung:

- Bei A oder B: Pauschalsteuer (25 %) möglich. -> Alles entspannt.

- Bei C: Keine Pauschalierung. -> Volle Steuer- und Sozialversicherungspflicht.

Phase 2: Budgetierung (Kostenwahrheit)

Wenn du dich für Exklusivität (Option C) entschieden hast, musst du neu rechnen.

- Kosten pro Kopf ermitteln: Gesamtkosten (Location, Essen, Drinks, Anreise, Hotel) geteilt durch Anzahl der Teilnehmer.

- Bei „Exklusiv-Events“ (Option C):

- Hast du ca. 30–50 % Puffer für Lohnnebenkosten eingeplant? (Arbeitgeberanteile SV + Übernahme der Lohnsteuer).

- Hast du geklärt, ob die Firma die Lohnsteuer übernimmt (Netto-Lohn-Vereinbarung)? Damit das Event für deine Kollegen netto kostenlos bleibt.

- Freibetrag checken: Liegen die Kosten (bei offenen Events, A & B) unter 110 Euro pro Nase? (Falls ja: steuerfrei. Falls nein: Der übersteigende Betrag kann pauschaliert werden – aber nur, wenn das Event „offen“ war).

Phase 3: Dokumentation (Sichere dich ab)

Damit du bei der nächsten Lohnsteuerprüfung entspannt bleibst.

- Einladung speichern: Archiviere die Einladungs-Mail oder den Aushang. Das ist dein Beweis, an wen sich das Event gerichtet hat (Nachweis der „Offenheit“).

- Teilnehmerliste führen: Schreib genau auf, wer wirklich da war.

- Zuordnung für die Payroll:

- Bei offenen Events: Gesamtsumme und Teilnehmerzahl reichen meist.

- Bei exklusiven Events: Erstelle eine Liste, die jedem Kollegen exakt seine Kosten zuordnet (Wer hatte das Einzelzimmer? Wer ist Bahn gefahren?).

Phase 4: Interne Kommunikation & HR

Vermeide Frust im Team und in der Personalabteilung.

- Payroll briefen: Schick die Infos (Liste, Kosten, Art des Events) vor dem Abrechnungslauf an die Lohnbuchhaltung. Nicht erst danach!

- Kollegen informieren (nur bei exklusiven Events): Falls die Versteuerung auf der Gehaltsabrechnung auftaucht (selbst wenn die Firma zahlt, sieht man das oft als „durchlaufenden Posten“), sag den Leuten vorher Bescheid: „Auf eurer Abrechnung steht Posten X – keine Sorge, das kostet euch netto nichts, muss aber steuerlich draufstehen.“

Die Steuer-Ampel für deine Planung

Companisto investiert 2025 über 45,8 Mio. Euro in Start-ups und Scale-ups

Das von David Rhotert und Tamo Zwinge gegründete Companisto ist mit über 5950 Business Angels das größte Business Angel Netzwerk in der DACH-Region und zählt seit über einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum.

Im Geschäftsjahr 2025 investierte das Companisto Business Angel Netzwerk nach eigenen Angaben in Start-ups aus 15 unterschiedlichen Branchen. Die Top-Branchen, in die investiert wurden, waren MedTech, Automotive und GreenTech. Der Fokus lag dabei auf strukturierten Co-Investments und der Anschlussfähigkeit der Finanzierungen, um tragfähige Investor*innenstrukturen für weiteres Wachstum zu schaffen.

Insgesamt wurden 2025 durch Companisto über 45,8 Mio. Euro in 35 Finanzierungsrunden investiert. Damit konnte das Netzwerk eine Steigerung um 15,8 Mio. Euro verzeichnen von 30 Mio. Euro in 2024. Zusätzlich zu dem Kapital durch das digitale Business Angel Netzwerk beteiligten sich 58 Co-Investor*innen, darunter Bayern Kapital, Samsung Next, HoneyStone Ventures (USA) und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in unterschiedlichen Runden.

Zu den prägenden Finanzierungen des Jahres zählten unter anderem AMERIA mit einem kumulierten Gesamtvolumen von mehr als 42 Mio. Euro sowie die Runden von Cellbox, DiaMonTech, Virtonomy und Jedsy.

Jedsy, die Delivery Glider AG, schloss 2025 innerhalb von 14 Tagen eine Finanzierungsrunde über insgesamt 3,15 Mio. Euro gemeinsam mit internationalen Co-Investor*innen ab. Das Unternehmen entwickelt eine Drohne, die vertikal startet und direkt an Fenstern andocken kann.

Virtonomy setzte ebenfalls auf eine internationale Investor*innenstruktur. Das MedTech-Unternehmen entwickelt virtuelle Patient*innenmodelle zur Digitalisierung klinischer Studien. Über Companisto wurden knapp 3 Mio. Euro im Lead der Finanzierungsrunde investiert, parallel zu Partnern wie Bayern Kapital und Accenture. „Companisto hat uns den Zugang zu einer breit aufgestellten Co-Investorenbasis ermöglicht. Die Kombination aus Business Angels und institutionellen Partnern hat nicht nur Kapital, sondern auch Governance- und Wachstumskompetenz eingebracht. Das schafft eine tragfähige Grundlage für die weitere Entwicklung und Skalierung von Virtonomy,“ sagt Dr. Simon Sonntag, Founder und CEO von Virtonomy.

Zum Jahresende 2025 zählte das Companisto Netzwerk mehr als 5.700 Business Angels. Begleitend investierte Companisto in den Ausbau des Netzwerks sowie den Austausch zwischen Investor*innen und Gründungsteams und organisierte im Laufe des Jahres rund 100 Events.

„Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, welches Potenzial in einem aktiven Business-Angel-Netzwerk steckt. Durch die konsequente Digitalisierung des Startup-Investings bei Companisto ermöglichen wir eine enge und transparente Zusammenarbeit zwischen Business Angels und Co-Investoren, schaffen Vertrauen und eröffnen Gründerinnen und Gründern neue Perspektiven sowie nachhaltiges Wachstum“, sagt David Rhotert, Co-Founder und Managing Director von Companisto.

Für 2026 plant Companisto das Business Angel Netzwerk weiter auszubauen und die gemeinsame Investitionstätigkeit in Form wiederkehrender Co-Investments und skalierbarer Geschäftsmodelle zu stärken.

Fundraising 3.0

Wie das Web3 eine transparente, offene und gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung ermöglicht und damit die Grenzen traditioneller Finanzmärkte sprengt.

Immer weniger Start-ups erhalten Zugang zu traditioneller VC-Finanzierung. Stattdessen stolpern Gründer*innen und Innovator*innen über Hürden, die nicht in der Qualität ihrer Idee liegen, sondern in der Struktur des Systems. Klassisches VC gibt es oft nur für jene, die bestimmte Netzwerke mitbringen oder den richtigen Zeitpunkt treffen.

Genau hier setzt Web3 an – als Bewegung, die Fundraising neu denkt: Statt Kontrolle für wenige, rückt die Community in den Mittelpunkt. Fundraising 3.0 steht für eine transparente, offene und gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung, die die Grenzen traditioneller Finanzmärkte sprengt.

Von Beethoven bis Blockchain – eine alte Idee neu belebt

Dass Projekte durch ihre Unterstützer*innen wachsen, ist kein Konzept des digitalen Zeitalters. Schon im 18. Jahrhundert suchte Ludwig van Beethoven Wege, seine Kompositionen unabhängig zu veröffentlichen – und erhielt dabei Hilfe seiner Zuhörenden, die den Druck seiner Werke vorfinanzierten. Jahrhunderte später, in den 1990er-Jahren, sammelte die britische Rockband Marillion Geld für ihre Tour durch die USA – lange bevor der Begriff Crowdfunding überhaupt existierte.

Heute, im Kontext von Web3, erfährt diese Idee eine technologische Evolution. Während Plattformen wie Kickstarter oder GoFundMe den Gedanken des gemeinschaftlichen Beitrags populär machten, geht Web3 weit darüber hinaus: Es ersetzt Mittelsmänner durch automatisierte Protokolle und verschiebt den Einfluss von dem/der Kapitalgebenden hin zur Community.

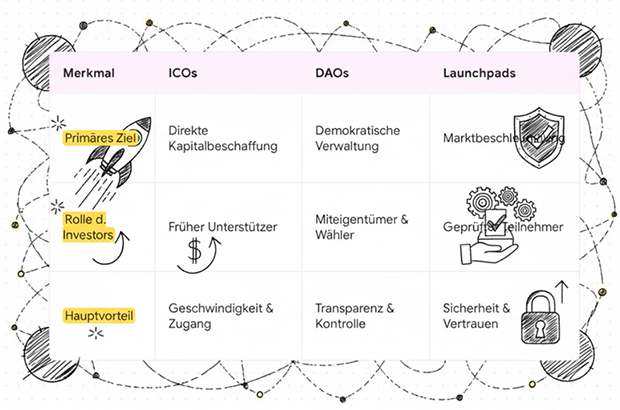

Die drei Säulen des neuen Fundraisings

Im Zentrum des Web3-Fundraisings stehen drei Modelle, die sich über Jahre etabliert und zur tragenden Struktur eines neuen Finanzökosystems entwickelt haben.

1. Initial Coin Offerings (ICOs)

ICOs markieren den Anfang der modernen, digitalen Kapitalaufnahme. Junge Kryptoprojekte verkaufen eigene Token – digitale Einheiten ihres Ökosystems – direkt an Investor*innen. Dadurch entfällt der Umweg über Venture-Capital-Fonds oder Angel-Investor*innen. Statt Anteile an einem Unternehmen erwerben Unterstützende Token, die ihnen Zugang, Stimmrechte oder spätere Wertsteigerungen sichern können. Viele große Namen dieser Branche – etwa Ethereum oder Ripple – starteten genau auf diese Weise.

Die Attraktivität dieser Idee liegt in der Unmittelbarkeit: Wer früh teilnimmt, profitiert im Erfolgsfall stark, während Gründer*innen schneller Kapital und auch Feedback erhalten.

2. Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

DAOs gehen über die reine Finanzierung hinaus. Sie sind eine Organisationsform, die vollständig gemeinschaftsbasiert funktioniert. Tokenhalter stimmen über Entwicklung, Ausgaben und strategische Entscheidungen ab. Damit entsteht nicht nur ein neues Governance-Modell, sondern eine demokratisierte Unternehmensstruktur: Gemeinschaft wird Miteigentum. An die Stelle zentraler Kontrolle tritt Transparenz. So werden etwa Betrugsrisiken reduziert, da Entscheidungsprozesse für alle sichtbar und überprüfbar sind. DAOs schaffen neue Formen von Verantwortung – nicht durch Hierarchie, sondern durch Partizipation.

3. LaunchpadsLaunchpads bilden die Brücke zwischen Idee und Markt. Betreiber*innen – meist etablierte Kryptobörsen – bieten Start-ups eine Plattform, um ihren Tokenverkauf zu organisieren. Neben technischer Infrastruktur und rechtlicher Sicherheit gibt es oft Marketinghilfe, Due-Diligence-Prüfungen und einen Community-Zugang. Launchpads dienen damit nicht nur der Kapitalbeschaffung, sondern fungieren als Accelerator, der Projekte auf ihre Marktfähigkeit vorbereitet. Für Investor*innen wiederum bieten sie strukturierte Auswahlverfahren und Transparenz, die Vertrauen schaffen

Krypto-Handel vs. Glücksspiel: Getrennte Branchen und rechtlich inkompatibel

Warum Krypto-Handel, der von Marktmechanismen und der kollektiven Aktivität der Händler bestimmt wird, und Glücksspiel, obwohl sie in der Wahrnehmung oft verschwimmen, rechtlich strikt voneinander getrennte Bereiche sind.

Der Handel mit Kryptowährungen wird von vielen Menschen als reines Glücksspiel empfunden. Gerade im Internet scheinen die Grenzen oft zu verschwimmen und dieser Eindruck entsteht nicht ohne Grund. Während sich auf der einen Seite Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in den Krypto-Sektor einschleichen, reihen sich Krypto-Währungen teils in die verfügbaren Zahlungsmethoden in Online-Casinos ein.

Rein rechtlich gesehen sind der Krypto-Handel und das Glücksspiel in Deutschland allerdings zwei strikt voneinander getrennte Bereiche. Überschneidungen im legalen Raum gibt es nicht. Weder darf beim legalen Online-Glücksspiel eine Einzahlung oder ein Einsatz mit Krypto-Währung getätigt werden, noch darf der Handel mit digitalen Assets die Kriterien eines Glücksspiels erfüllen.

MiCA-Regulierung vs. Glücksspielstaatsvertrag

In Deutschland und allen anderen EU-Ländern unterliegen Krypto-Börsen, Wallet-Anbieter und die Emittenten von Stablecoins und anderen Tokens seit 2024/25 der sogenannten MiCA-Verordnung. MiCA steht für Markets in Crypto-Assets und legt erstmals EU-weit verbindliche Regeln für den Krypto-Markt fest.

Bislang benötigten die genannten Akteur*innen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Kund*innen aus Deutschland ihre Dienstleistungen anzubieten. MiCA soll das nun ersetzen und international einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Im Glücksspiel-Sektor hingegen wird ein paneuropäischer Ansatz bislang nicht angestrebt. Jedes EU-Land verfügt über eigenständige Glücksspielgesetze. Lizenzen aus Ländern wie Malta oder Gibraltar werden oft fälschlicherweise als „EU-Lizenz” bezeichnet, mit der Betreiber*innen auch in Bezugnahme auf die EU-Dienstleistungsfreiheit ihre internationalen Aktivitäten rechtfertigen.

Um in Deutschland legal Online-Glücksspiele anzubieten, reicht eine solche Lizenz keinesfalls aus. Hierzulande gilt ausschließlich der 2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der unter anderem festlegt, dass Anbieter*innen von Online-Glücksspielen eine Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) benötigen.

Die allererste Lizenz der GGL ging im April 2022 an das Online Casino JackpotPiraten. Mittlerweile gibt es auch viele andere legale Online-Glücksspiel-Plattformen, die in der sogenannten Whitelist der GGL aufgeführt werden. Einzahlungen oder Einsätze mit Krypto-Währungen sind auf keiner der legalen Plattformen möglich.

Darum sind Krypto-Zahlungen im Online-Glücksspiel verboten

Das liegt unter anderem daran, dass der Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt, dass Einsätze und Gewinne ausschließlich in Euro und Cent auszuweisen sind. Diese Vorgabe stellt das erste rechtliche Hindernis für die Nutzung von Krypto-Währungen im Online-Glücksspiel dar. Darüber hinaus greift aber auch das Geldwäschegesetz (GwG), welchem alle deutschen Glücksspiel-Anbieter*innen verpflichtet sind.

Das GwG schreibt vor, dass alle Geldtransaktionen transparent und nachvollziehbar sein müssen, Kund*innen eine Identifikation durchlaufen müssen und auffällige Zahlungen gemeldet werden. Bei Krypto-Zahlungen können diese Aspekte aktuell nicht bzw. nur mit großem Aufwand gewährleistet werden.

Wenn du also im Internet auf Online-Casinos oder Sportwetten-Portale triffst, die Kryptowährungen als Zahlungsart anbieten, handelt es sich ausnahmslos um in Deutschland illegale Glücksspiel-Plattformen und die Teilnahme am solchen illegalen Glücksspielen ist sogar strafbar.

Glück, Zufall, Risiko – Warum Krypto-Handel (k)ein Glücksspiel ist

Krypto-Währungen haben in der Welt des regulierten Glücksspiels also nichts zu suchen. Doch wie sieht es andersherum aus? Wer sich noch nie oder nur oberflächlich mit dem Thema Krypto-Handel beschäftigt hat, denkt bei einer spontanen Beschreibung meist an Begriffe wie „riskant“ oder „volatil“ – also an Eigenschaften, die dem Glücksspiel eigen sind.

Tatsächlich sind die augenscheinlichen Gemeinsamkeiten auch einfacher greifbar als die umso wichtigeren Unterschiede. Als Basis für den Kauf von Krypto-Assets sowie für den Einsatz beim Glücksspiel dient Fiat-Geld, also eine gängige Echtgeld-Währung wie der Euro.

Du nimmst also einen festen Euro-Betrag, bspw. 50 €, und setzt diesen ein bzw. oder tauscht diesen um, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt einen höheren Euro-Betrag wieder zurück zu bekommen. Es geht also in beiden Fällen darum, Gewinn zu machen. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es nicht. Im ärgerlichsten Fall verlierst du die kompletten 50 € wieder.

Beim Glücksspiel allerdings ist dies tatsächlich reiner Zufall, bzw. Glück, wie der Name Glücksspiel schon sagt. Weder du noch andere Menschen können den Ausgang eines Glücksspiels beeinflussen.

Nicht manipulierbare RNG-Technologie vs. freier Markt

Im Falle von Spielautomaten oder Spielen wie Online-Roulette, basiert der gesamte Mechanismus auf Zufallsgeneratoren (Random Number Generators, RNG). Letzten Endes sind diese immer so konzipiert, dass die Betreiber*innen mehr gewinnen als die Summe der Spieler*innen.

Beim Krypto-Handel kannst du allein zwar ebenfalls nicht bestimmen, ob der Wert eines Assets sinkt oder steigt. Aber hier wird der Preis nicht vom Zufall bestimmt, sondern vom Markt geregelt – also von der Summe aller am Handel beteiligten Menschen. Wenn die Masse „bullish” (also super optimistisch) ist oder in Gier verfällt und kräftig einkauft, steigt der Wert. Im „Bärenmarkt” oder Momenten großer Panik und Abverkäufe fällt der Preis.

Das ist im Grunde nicht viel anders als am Kapitalmarkt, wo mit Aktien oder Derivaten gehandelt wird, oder auch beim Kauf bzw. Handel mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Nicht umsonst wird der Bitcoin – der Vorreiter digitaler Assets – von vielen als „digitales Gold” bezeichnet.

Wenn du deine Coins auf einer Börse hältst, kannst du diese jederzeit wieder in Euro oder andere Fiat-Währungen umtauschen und auch automatische Verkäufe, sogenannte Stop-Loss-Aufträge, einrichten, um größere Verluste zu verhindern. Diese Funktion gibt es im Glücksspiel nicht – einmal gesetzt ist gesetzt und das Glück entscheidet, wie viel du gewinnst oder eben verlierst.

Liquiditätsmanagement für Start-ups: Warum Tagesgeldkonten ein unterschätztes Tool sind

Einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen Start-ups, finanzielle Puffer flexibel und sicher aufzubauen und damit die Planbarkeit zu erhöhen. Tipps und To-dos.

Liquidität ist das Schmiermittel jedes Start-ups. Wer die Zahlungsfähigkeit nicht im Blick behält, riskiert, dass bereits kleine Verzögerungen bei Kundenzahlungen oder Investorenmitteln den gesamten Betrieb ins Wanken bringen. Gerade junge Unternehmen mit schwankenden Einnahmen brauchen daher ein sauberes Liquiditätsmanagement, um Gehälter, Mieten und andere Fixkosten zuverlässig zu bedienen. Studien und Praxisberichte zeigen immer wieder, dass viele Gründer diesen Aspekt unterschätzen, weil der Fokus auf Wachstum, Produktentwicklung oder Markteintritt liegt. Dabei können schon einfache Instrumente wie ein Tagesgeldkonto helfen, finanzielle Puffer aufzubauen und die Planbarkeit zu erhöhen. Doch warum nutzen so wenige Start-ups dieses naheliegende Tool?

Finanzielle Flexibilität als Schlüssel: Warum kurzfristige Reserven entscheidend sind

Kurzfristige Liquiditätsreserven sind für Start-ups ein Puffer gegen Unsicherheit. Sie gleichen schwankende Einnahmen aus und sichern, dass Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen pünktlich bedient werden. Dabei handelt es sich um sofort verfügbare Mittel, die nicht langfristig gebunden sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG betont, dass selbst wenige Wochen Verzögerung bei Investorenzahlungen oder Kundeneingängen schnell Druck aufbauen. Saisonale Schwankungen oder unerwartete Kosten verstärken diesen Effekt. Ein finanzielles Polster wirkt wie ein Airbag in turbulenten Phasen. In dynamischen Gründungszentren wie Berlin oder München zeigt sich, wie wertvoll solche Rücklagen sind. Flexibilität entsteht nicht durch Kredite, sondern durch vorbereitete Mittel auf verlässlichen Konten. Wer hier die besten Konditionen im Blick behalten will, findet mit einem Tagesgeldvergleich eine einfache Möglichkeit, passende Angebote zu prüfen und Liquiditätsreserven sinnvoll zu parken.

Tagesgeldkonten als unterschätztes Werkzeug: Was sie auszeichnet

Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, auf dem Einlagen täglich verfügbar bleiben. Anders als Festgeld bindet es Kapital nicht langfristig und unterscheidet sich dadurch von Girokonten oder Fonds. Anbieter wie ING, DKB oder Santander bieten einfache Online-Verwaltung ohne versteckte Gebühren. Sicherheit entsteht durch die staatlich garantierte Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Transparenz zeigt sich in klaren Konditionen, nachvollziehbaren Zinsgutschriften und Online-Tools, die jederzeit Überblick schaffen. Für Start-ups bedeutet das: Geld bleibt flexibel, transparent und dennoch verzinst. Gerade diese Einfachheit sorgt dafür, dass Tagesgeldkonten Stabilität ins Finanzmanagement bringen und Liquidität planbar bleibt.

Vorteile von Tagesgeldkonten: Tägliche Verfügbarkeit, Zinssicherheit und Risikoarmut

Die Vorteile eines Tagesgeldkontos lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

- Tägliche Verfügbarkeit: Guthaben kann jederzeit abgerufen werden – ein Pluspunkt bei spontanen Ausgaben oder Liquiditätsengpässen.

- Zinssicherheit: Die Verzinsung liegt meist über dem Nullniveau von Girokonten. Auch wenn Zinsen schwanken können, bleibt die Planung im Vergleich stabiler.

- Risikoarmut: Durch die europäische Einlagensicherung sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt.

Banken wie N26, Consorsbank, ING oder DKB werben gezielt mit dieser Kombination aus Flexibilität, Transparenz und Sicherheit. Für Start-ups entsteht dadurch ein solides Sicherheitsnetz, das Cashflow-Schwankungen abfedert und Liquidität verlässlich absichert.

Phasen von Investitionspausen clever überbrücken

Investitionspausen entstehen, wenn Projekte verschoben werden oder Finanzierungsrunden länger dauern. Statt Kapital ungenutzt auf Girokonten zu lagern, bietet sich ein Tagesgeldkonto als temporäre Parkmöglichkeit für überschüssige Liquidität an. Hier bleibt Geld verfügbar, verbunden mit einer überschaubaren Rendite von meist 2–3 % p. a. Gerade in wachstumsorientierten Branchen wie dem Technologieumfeld, wo Produktentwicklungen oft verschoben werden, hat sich diese Praxis etabliert. So bleibt Kapital nutzbar, Gehälter und laufende Kosten gesichert, bis sich neue Chancen ergeben.

Rücklagenstrategie mit Tagesgeldkonten: Sicherheit für unerwartete Situationen

Rücklagen sind ein finanzieller Schutzschild gegen das Unvorhersehbare. Ob defekte Maschinen, steigende Energiepreise oder ausgefallene Kundenaufträge – Reserven verhindern Notlagen. Ein Tagesgeldkonto ermöglicht es, diese Notfallreserven systematisch aufzubauen, indem regelmäßig kleine Beträge überwiesen werden. Viele Experten empfehlen, drei bis sechs Monatsgehälter als Liquiditätspuffer vorzuhalten. Laut Studien des ifo Instituts nutzen erfolgreiche Start-ups wie FlixBus oder Lieferando solche Strategien. Neben wissenschaftlichen Analysen zeigen auch Banken wie DKB oder ING, dass transparente Konditionen Vertrauen schaffen. Die Einlagen bleiben verfügbar und gleichzeitig getrennt vom operativen Geschäft. Diese klare Struktur stärkt Investorenvertrauen und erhöht die langfristige Stabilität.

Tagesgeld als Baustein einer ganzheitlichen Finanzplanung

Ein Tagesgeldkonto ersetzt keine umfassende Finanzstrategie, ergänzt jedoch andere Instrumente wie Business-Kredite, Beteiligungskapital oder klassische Finanzierungen. Finanzberater empfehlen, Tagesgeld bewusst als Basisbaustein einzusetzen. In Kombination mit Budgetplanung, Controlling-Software entsteht ein solides Fundament. Während Aktien oder Fonds auf Rendite abzielen, bietet das Tagesgeldkonto Sicherheit, Transparenz und Verfügbarkeit. Für Start-ups passt es in eine hybride Strategie: Wachstum durch Investments, Stabilität durch Liquiditätsreserven und Steuerpuffer. Neben Rücklagen und Parkmöglichkeiten wird so Planbarkeit geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit und Handlungsfähigkeit langfristig stärkt.

Fazit: Ein unterschätztes Tool mit großem Potenzial

Tagesgeldkonten sind keine spektakulären Finanzinstrumente, doch gerade ihre Einfachheit macht sie wertvoll. Start-ups profitieren von sofortiger Verfügbarkeit, überschaubarer Verzinsung mit planbarer Konstanz und hoher Sicherheit. Als Ergänzung zu anderen Finanzstrategien ermöglichen sie eine solide Basis, um flexibel auf Chancen und Krisen zu reagieren. Während Banken wie ING oder DKB dieses Produkt schon lange anbieten, nutzen inzwischen auch junge Unternehmen wie Celonis oder N26 solche Konten. Damit wird deutlich: Liquiditätsmanagement muss nicht kompliziert sein. Ein Tagesgeldkonto reicht oft, um Stabilität und Planungssicherheit nachhaltig zu unterstützen.

Die Mischung schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups

Wie Start-ups ihre Risikokapital-Finanzierungen mit öffentlichen Fördermitteln strategisch ergänzen können, erfahren wir im Doppel-Interview mit Dr. Philipp Nägelein, Mitgründer von Zebra Embassy, und Dr. Sophie Ahrens-Gruber, Investorin und Principal bei ACTON Capital.

Laut dem aktuellen Deutschen Startup Monitor nutzten zuletzt 48,8 Prozent der Start-ups staatliche Fördermittel, während nur 18,9 Prozent auf Venture Capital zurückgriffen. Welche Bedeutung haben öffentliche Fördermittel damit für Innovation und Wachstum in der Start-up-Szene?

Philipp Nägelein: Isoliert betrachtet ergeben diese Datenpunkte noch keinen klaren Trend. Was wir aber verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Tech-Start-ups und Scale-ups einen Finanzierungsmix nutzen. Neben Venture Capital, Venture Debt und operativem Cashflow werden öffentliche Fördermittel zunehmend als weiterer Finanzierungsbaustein nachgefragt. Diese Mittel ermöglichen Innovationen, die sonst möglicherweise nicht umgesetzt würden. Dennoch sollten ergänzend private Investitionen gestärkt werden, um nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu fördern.

Warum tut sich Deutschland mit der Finanzierung durch Risikokapital so schwer?

Sophie Ahrens-Gruber: 2023 gab es einen Rückgang von etwa 30 Prozent bei Wagniskapitalfinanzierungen in Deutschland. Das kann man kritisch sehen – oder als natürliche Korrektur nach dem Bewertungsboom der Niedrigzinsperiode. Seit 2020 ist der Sektor dennoch um 20 Prozent gewachsen. Die Fundamentaldaten zeigen folglich, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Der Hauptpunkt ist, dass die großen nationalen Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Pensionskassen, im Gegensatz zu anderen Ländern nicht in diese Assetklasse investieren können. Daher ist die Abhängigkeit bei großen Finanzierungsrunden von internationalem Wachstumskapital höher. In den letzten Jahren sind diese Investitionen rückläufig. Das erschwert die Finanzierung großer Kapitalbedarfe mit Risikokapital.

Welchen Stellenwert hat vor diesem Hintergrund die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital?

Philipp Nägelein: Die Mischung aus öffentlichen Fördermitteln und privatem Kapital schafft ein stabiles Finanzierungsumfeld für Start-ups. Fördergelder senken das Innovationsrisiko, erleichtern den Start und ziehen private Investitionen an, die wiederum schnelleres Wachstum und Internationalisierung ermöglichen. Eine enge Verzahnung beider Finanzierungsformen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Ökosystems nachhaltig.

Sophie Ahrens-Gruber: Wie erfolgreich die Mischung aus privaten und öffentlichen Fördermitteln ist, zeigt das Beispiel der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Diese Behörde hat zahlreiche bahnbrechende Technologien gefördert, darunter Internetprotokolle, GPS und selbstfahrende Autos. In den USA investiert die Regierung durch Fördermaßnahmen etwa 0,5 Prozent des BIP, während die Venture-Capital-Industrie 0,7 Prozent ausmacht. Diese Partnerschaft hat eine riesige Industrie hervorgebracht – Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Amazon sind heute die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Fehler machen Start-ups bei der Fördermittelbeschaffung – und wie können sie diese vermeiden?

Philipp Nägelein: Der gravierendste Fehler ist, öffentliche Fördermittel isoliert und nachrangig zu behandeln. Das kostet bares Geld. Darum: Jedes Start-up braucht eine Public-Funding-Strategie. Alle Finanzierungsbausteine sollten strategisch kombiniert werden, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weiterhin darf die Compliance nicht unterschätzt werden. Wer mit Steuergeldern gefördert wird, muss Rechenschaft ablegen. Hier stößt das agile 80/20-Prinzip vieler Start-ups an seine Grenzen. Gerade bei komplexen Förderstrukturen kann professionelle Unterstützung entscheidend sein.

Was muss sich ändern, damit Start-ups bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten?

Philipp Nägelein: Mehr „Financial Literacy“ außerhalb der bekannten Start-up-Zentren ist dringend notwendig. Viele Gründerteams wählen die falsche Finanzierungsform oder verpassen Chancen, weil ihnen das Wissen über öffentliche und private Kapitalquellen fehlt. Hier braucht es mehr Aufklärung und gezielte Beratung.

Sophie Ahrens-Gruber: Deutschland muss mehr Anreize für institutionelle Investoren schaffen, in Venture Capital zu investieren. Der VC-Anteil am BIP liegt in Deutschland nur bei 0,047 Prozent – etwa 31 Prozent unter dem französischen Niveau und sogar über 50 Prozent unter dem britischen Anteil. In den USA ist der Anteil fünfzehn Mal höher (0,72 Prozent im Jahr 2019). Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.

Frau Dr. Ahrens-Gruber, Herr Dr. Nägelein – danke für die Insights

Von 7 auf 70: Mehr Kapital für Deutschlands Start-ups

Warum unsere Start-ups dringend mehr Kapital benötigen und wie du mithilfe digitaler Anteile neue Investor*innen gewinnen oder selbst in junge Unternehmen investieren kannst.

Wusstest du, dass in Deutschland mehr in Lotto als in Start-ups investiert wird? Klingt verrückt, stimmt aber tatsächlich. Denn wir Deutschen geben 8,65 Milliarden Euro für Lotto aus (~98 Euro pro Kopf; Quelle) – während gleichzeitig nur 7 Milliarden Euro in Start-ups investiert werden (~86 Euro pro Kopf; Quelle). In den USA hingegen werden beeindruckende 209 Milliarden Dollar (~611 Dollar pro Kopf; Quelle) in Start-ups investiert.

Das ist mehr als nur eine Lücke. In Zeiten, in denen transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr selbstverständlich ist, ist dies auch fahrlässig. Denn wirtschaftliche Stärke und ein starker deutscher und europäischer Standort sind wichtiger denn je. Dafür sind eine florierende Start-up-Kultur und genügend Risikokapital unabdingbar.

Wer nun sagt, dass wir nicht genügend Kapital hätten, um unsere jährlichen Start-up-Investments von 7 auf 70 Milliarden Euro zu steigern, irrt sich. Sicher, dies wird nicht allein durch VCs oder staatliche Unterstützung funktionieren. Aber auf deutschen Bankkonten liegen etwa 2800 Milliarden Euro. Wenn nur 2,3 Prozent davon in Start-ups fließen würden, wäre die Innovationskraft kaum aufzuhalten – und zusätzlich würden langfristig auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderung: existierende Strukturen machen es quasi unmöglich, dass das Geld privater Kleinanleger*innen in Start-ups fließen kann.

Ein Beispiel aus der Praxis

Nimm das fiktive Start-up GreenPack, das recycelbare Verpackungen für den Onlinehandel entwickelt. Das Gründer*innen-Team tüftelt an mehrfach verwendbaren Versandboxen, um Abfall zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. Nach erfolgreichem Markttest wollen sie nun ihre Produktion skalieren, ihre Marketingaktivitäten ausbauen und neue Mitarbeiter*innen für Vertrieb und Kommunikation einstellen.

Für all diese Schritte benötigt GreenPack frisches Kapital. Doch klassische Finanzierungsrunden dauern lange, erzeugen hohe Nebenkosten für Anwalt und Notar und binden viel Energie, die eigentlich ins operative Geschäft fließen sollte. Was wäre, wenn GreenPack jederzeit flexibel auf Kapital zugreifen könnte, genau dann, wenn es gebraucht wird?

Der Invest-Now-Button als Antwort

Hier setzt die Tokenize.it-Plattform an. Du als Gründer*in erhältst mit wenigen Schritten einen Invest-Now-Button, der auf deiner eigenen Website oder in deiner Kommunikation, z.B. E-Mails, eingebunden werden kann. Interessierte Investor*innen können auf den Button klicken und investieren – in digitale Anteile, genauer gesagt Genussrechte, die sie wirtschaftlich mit Gesellschafter*innen gleichstellen. Das Besondere: Im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsrunden ist kein Notar-Termin notwendig und der Prozess dauert nur wenige Minuten. Die Plattform kümmert sich um sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen – so werden auch deine Anwaltskosten reduziert. Du bestimmst dabei flexibel deine Konditionen: Wie hoch ist deine Unternehmensbewertung? Wie viele Genussrechte möchtest du erstellen? Ab welcher Investitionssumme können Investor*innen einsteigen?

Der Invest-Now-Button kann dabei auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, die im Folgenden erklärt werden und die es dir ermöglichen, dein Fundraising flexibel zu gestalten.

- Private Fundraise: Mit dieser Option kannst du gezielt bis zu 149 Investor*innen ansprechen, ohne der Prospektpflicht der BaFin zu unterliegen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Gerade in frühen Phasen wie Pre-Seed oder Series A kannst du so unkompliziert Business Angels, Familie und Freund*innen aus deinem Netzwerk in dein Start-up investieren lassen. Wie viel Kapital du insgesamt aufnimmst, spielt dabei keine Rolle. Im Fall des Private Fundraise können sich natürlich auch Investor*innen über den Invest-Now-Button melden und dir eine Mitteilung senden, über welche Höhe sie gerne investieren würden. Diese Anfrage siehst du auf der Plattform und du kannst entscheiden, ob du ihnen ein Angebot sendest oder nicht.

- Public Fundraise: Dieses Upgrade zum Private Fundraise benötigst du, wenn du mehr als 149 Investor*innen gewinnen willst. In diesem Fall kannst du deine Investmentbedingungen auch öffentlich bewerben und erhältst Zugang zu einer breiten Masse an Investor*innen, die bereits ab 50 Euro investieren können. Dies ermöglicht dir, eine engagierte Community rund um dein Produkt oder deine Marke aufzubauen. Der Invest-Now-Button leitet Interessierte in diesem Fall direkt auf eine Unterseite mit allen wichtigen Informationen, auf der sie komplett eigenständig investieren können – ganz ohne Zeitaufwand deinerseits.

- Mitarbeiterbeteiligungen on top: Neben der Kapitalbeschaffung bietet die Plattform eine effiziente Lösung für Mitarbeiterbeteiligungen an. Deine Mitarbeitenden erhalten digitale Anteile, die sie automatisch auch an Dividendenzahlungen beteiligen. Anders als bei traditionellen ESOP- oder VSOP-Modellen profitieren Mitarbeitende von steuerlichen Vorteilen, da sie den Zeitpunkt ihres Anteilerhalts selbst bestimmen können. Außerdem lassen sich über diese Funktion auch Kund*innen oder Influencer*innen belohnen – etwa für Treue oder besonderen Einsatz.

Die Blockchain-Technologie im Hintergrund

Im Hintergrund setzt Tokenize.it auf die Ethereum Blockchain. Die Verwendung von Ethereum bietet drei entscheidende Vorteile:

- Sicherheit: Alle Rechte und Pflichten sind über Smart Contracts eindeutig definiert und transparent gesichert. Sollte es Tokenize.it einmal nicht mehr geben, bleiben sämtliche Verträge zwischen dir und deinen Investor*innen weiterhin gültig. Über die Blockchain kannst du jederzeit alle wichtigen Funktionen direkt abrufen und verwalten.

- Einfaches Onboarding für ausländische Investor*innen: Dank digitaler Abwicklung können Investor*innen ausserhalb Deutschlands problemlos Anteile erwerben, ohne dafür einen Notartermin in Deutschland wahrnehmen zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand, niedrigere Kosten und eröffnet dir als Startup den Zugang zu internationalem Kapital, das ansonsten kaum erreichbar wäre.

- Handelbarkeit: Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die zukünftige Handelbarkeit digitaler Anteile. Erste Plattformen für den Handel mit Security-Token entstehen bereits, wodurch Investor*innen ihre Anteile deutlich einfacher weiterverkaufen können. Tokenize.it plant ebenfalls einen Sekundärmarkt, um die Liquidität und damit die Attraktivität für Investor*innen langfristig zu erhöhen.

Höchste Zeit für mehr Start-up-Investments

Ob nachhaltige Verpackungen, innovative Apps oder wegweisende Technologien – in Deutschland gibt es genügend Ideen, die unser Leben und unsere Gesellschaft langfristig verbessern könnten. Viele dieser Innovationen benötigen jedoch deutlich mehr Kapital, um sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unser Geld sinnvoller investieren und unsere Zukunft aktiv gestalten. Der Sprung von 7 auf 70 Milliarden Euro Start-up-Finanzierung mag ambitioniert klingen, ist aber durchaus realistisch – und notwendig. Gemeinsam können wir diesen Weg einschlagen und Deutschlands Start-up-Ökosystem entscheidend stärken, indem wir die Barriere zum Investieren deutlich senken und Start-up-Investments einer breiten Masse zugänglich machen.

Der Autor Christoph Jentzsch ist Gründer und CEO von tokenize.it

E-Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD im Vergleich

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland für Unternehmen, die öffentliche Auftraggeber beliefern, grundsätzlich eine Pflicht zur elektronischen Rechnung. Ob Selbständige, Gründer*innen oder Start-ups davon betroffen sind, hängt davon ab, ob sie Aufträge von öffentlichen Einrichtungen erhalten. Rechnungen an öffentliche Auftraggeber müssen meist elektronisch übermittelt werden. Die konkreten Umsetzungsfristen variieren je nach Bundesland und Auftraggeber.

Zwei der gängigsten Formate für diesen Zweck sind die XRechnung und ZUGFeRD. Doch was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, und welches eignet sich besser für dein Unternehmen? In diesem Artikel werden die Vorteile und Unterschiede von XRechnung und ZUGFeRD thematisiert, damit du die passende Wahl für dein Unternehmen leichter treffen kannst.

XRechnung: Der Standard für öffentliche Aufträge

Die XRechnung ist das offiziell vorgeschriebene Format für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber in Deutschland. Seit November 2020 müssen Rechnungen an den Bund im XRechnung-Format übermittelt werden. Für Länder und Kommunen gelten je nach Bundesland unterschiedliche Übergangsfristen. Ab 2025 gelten erweiterte Pflichten in vielen Bereichen, aber die Umsetzung hängt vom Auftraggeber (Bund, Länder, Kommunen) und dessen Fristen ab.

Das Besondere an der XRechnung ist, dass sie auf XML basiert. Das bedeutet, dass die Rechnungsdaten maschinenlesbar sind und direkt in die IT-Systeme des Empfängers eingelesen werden können. Die XRechnung stellt sicher, dass alle erforderlichen Rechnungsinformationen in standardisierter Form übermittelt werden, was den gesamten Prozess von der Rechnungserstellung bis zur Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber vereinfacht. Es entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe oder der fehleranfälligen Prüfung durch den Empfänger.

Falls du regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern arbeitest, bedeutet dies einen klaren Vorteil: Du kannst sicher sein, dass deine Rechnungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und ohne Verzögerungen akzeptiert werden. Die XRechnung ist in diesem Kontext nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, administrative Prozesse zu automatisieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Allerdings erfordert die Nutzung der XRechnung den Einsatz einer speziellen Software, die XML-Daten verarbeiten kann. Die meisten gängigen Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen Lösungen, die XRechnungen erstellen und versenden können. Dennoch ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Software aktuell ist und die entsprechenden Formate unterstützt. Gerade für kleinere Unternehmen und Start-ups, die noch keine umfangreiche Rechnungssoftware nutzen, kann die Einführung von XRechnung mit gewissen Anfangsinvestitionen verbunden sein. Aber langfristig gesehen wird dieser Schritt deine Rechnungsabwicklung erheblich effizienter und sicherer machen.

ZUGFeRD: Flexibilität für den B2B-Bereich

Das ZUGFeRD-Format bietet eine flexible Lösung für den Austausch von Rechnungen im B2B-Bereich und eignet sich ebenfalls für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern. ZUGFeRD kombiniert eine PDF/A-3-Datei, die den klassischen Rechnungsaufbau enthält und für den Empfänger gut lesbar ist, mit eingebetteten XML-Daten, die für die automatische Verarbeitung durch Rechnungssoftware genutzt werden können. Diese hybride Struktur ermöglicht es, die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich zu machen – und zwar in einer Datei.

Ein großer Vorteil von ZUGFeRD ist die hohe Flexibilität. Du kannst das Format sowohl an Geschäftspartner schicken, die eine vollständig automatisierte Rechnungsbearbeitung haben, als auch an solche, die noch keine elektronischen Systeme nutzen und die Rechnung einfach im PDF-Format lesen. Dadurch sparst du dir den Aufwand, für verschiedene Empfänger unterschiedliche Rechnungsformate zu erstellen. Ein weiteres Plus: ZUGFeRD lässt sich ohne umfangreiche technische Anforderungen nutzen, da viele gängige Buchhaltungssoftwarelösungen bereits eine ZUGFeRD-konforme Rechnungsstellung unterstützen.

Es gibt außerdem mehrere Profile, die sich in der Komplexität der eingebetteten XML-Daten unterscheiden. Die ZUGFeRD 2.0-Version beispielsweise bietet ein Profil, das vollständig kompatibel mit der XRechnung ist. Das bedeutet, dass du ZUGFeRD sowohl im B2B-Bereich als auch im öffentlichen Sektor nutzen kannst, ohne dich um die Formatierung der Rechnung sorgen zu müssen. Diese Vielseitigkeit macht ZUGFeRD zu einer idealen Wahl, wenn du mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitest – egal, ob mit großen Unternehmen oder anderen kleinen Start-ups.

Die Unterschiede zusammengefasst auf einem Blick

- Format: Der größte Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD ist das Format der Rechnungsübermittlung. XRechnung basiert ausschließlich auf XML-Daten, was bedeutet, dass es für die Nutzung in automatisierten Systemen erforderlich ist. ZUGFeRD hingegen kombiniert eine PDF-Datei mit einer eingebetteten XML-Datei, die für maschinelle Auswertung genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch visuell für den Empfänger sichtbar bleibt.

- Zielgruppen: XRechnung richtet sich vor allem an Unternehmen, die regelmäßig mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und deren Anforderungen an die Rechnungsstellung erfüllen müssen. ZUGFeRD ist hingegen flexibel und eignet sich sowohl für den B2B-Bereich als auch für die Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern, da es die Möglichkeit bietet, das Format an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.

- Technische Anforderungen: Die XRechnung verlangt, dass du eine XML-Datei generierst und diese an den öffentlichen Auftraggeber übermittelst. Das erfordert in der Regel spezielle Softwarelösungen, die XML-Daten verarbeiten können. ZUGFeRD ist etwas flexibler und erlaubt die Nutzung einer Kombination aus PDF und XML, wodurch du Rechnungen auch ohne spezialisierte Software versenden kannst.

- Rechtssicherheit und Kompatibilität: XRechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene Lösung für öffentliche Aufträge in Deutschland, während ZUGFeRD eine breitere Anwendung findet und insbesondere im B2B-Bereich von Vorteil ist. Beide Formate sind rechtlich abgesichert, aber XRechnung ist speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand zugeschnitten.

Kredit ohne Vorkosten

Ein Kredit ohne Vorkosten kann eine interessante Option für Sie als Kreditnehmer sein, wenn Sie faire Kreditkonditionen suchen. Bei einem solchen Darlehen fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Beantragung oder Bearbeitung an. Eine kostenlose Kreditanfrage ermöglicht es Ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und das beste Darlehen ohne Gebühren zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie bei einem Kredit ohne Vorkosten achten sollten und wie Sie das beste Angebot finden können.

Was bedeutet ein Kredit ohne Vorkosten?

Ein Kredit ohne Vorkosten ist eine vorteilhafte Finanzierungsoption, bei der keine zusätzlichen Gebühren für die Kreditaufnahme anfallen. Dies bedeutet, dass Sie als Kreditnehmer keine versteckten Kosten oder Überraschungen befürchten müssen. Stattdessen profitieren Sie von transparenten Kreditkonditionen, die Ihnen einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten des Darlehens geben.

Bei einem Kredit ohne Vorkosten entfallen typischerweise folgende Gebühren:

- Bearbeitungsgebühren

- Kontoführungsgebühren

- Bereitstellungszinsen

- Sondertilgungsgebühren

Durch den Wegfall dieser Kosten können Sie als Kreditnehmer erheblich sparen und Ihre finanzielle Belastung reduzieren. Die Gesamtkosten des Kredits werden somit überschaubarer und planbarer. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen sorgfältig prüfen und Angebote verschiedener Anbieter vergleichen, um wirklich von einem Kredit ohne Vorkosten zu profitieren.

Transparenz ist bei der Aufnahme eines Kredits ohne Vorkosten besonders wichtig. Seriöse Kreditgeber legen alle anfallenden Kosten und Konditionen offen dar, sodass Sie als potenzieller Kreditnehmer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile eines Kredits ohne Vorkosten

Die Entscheidung für einen Kredit ohne Vorkosten bringt mehrere Vorteile mit sich:

- Kosteneinsparung: Durch den Wegfall zusätzlicher Gebühren sparen Sie bares Geld.

- Transparenz: Alle Kosten sind von Anfang an ersichtlich, was die Planung erleichtert.

- Flexibilität: Oft bieten solche Kredite mehr Spielraum bei Rückzahlungen oder Sondertilgungen.

- Vergleichbarkeit: Es fällt leichter, verschiedene Angebote direkt miteinander zu vergleichen.

Darlehen ohne Gebühren finden

Es ist möglich, ein Darlehen ohne zusätzliche Gebühren zu finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie seriöse Kreditanbieter suchen und verschiedene Finanzierungsoptionen vergleichen. So können Sie die beste Option für Ihre persönliche Situation finden.

Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sind Vergleichsportale im Internet. Hier können Sie schnell und einfach verschiedene Angebote von Banken und Kreditvermittlern vergleichen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Transparente Darstellung aller Kosten und Gebühren

- Keine versteckten Kosten oder Überraschungen im Kleingedruckten

- Seriöse und bekannte Anbieter mit guten Bewertungen

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt bei Ihrer Hausbank oder anderen Banken in Ihrer Nähe nach einem Darlehen ohne Gebühren zu fragen. Oft bieten Banken spezielle Konditionen für langjährige Kunden oder für bestimmte Verwendungszwecke an. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die individuell beste Lösung zu finden.

Online-Kreditvergleich: Vor- und Nachteile

Der Online-Kreditvergleich bietet einige Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile:

Voraussetzungen für einen Kredit ohne Vorkosten

Wenn Sie einen Kredit ohne Vorkosten aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist eine gute Bonität. Diese wird durch eine Bonitätsprüfung ermittelt, bei der Ihre Kreditwürdigkeit überprüft wird.

Die Bonitätsprüfung berücksichtigt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel:

- Einkommenssituation

- Beschäftigungsstatus

- Kredithistorie

- Ausgaben und Verbindlichkeiten

Neben einer guten Bonität können Kreditgeber auch Sicherheiten verlangen. Diese dienen dazu, das Risiko für den Kreditgeber zu minimieren. Häufig akzeptierte Sicherheiten sind Immobilien, Sparguthaben oder Wertpapiere. Allerdings gibt es auch Kredite ohne Vorkosten, die keine Sicherheiten erfordern.

Schufa-Auskunft und ihre Bedeutung

Die Schufa-Auskunft spielt eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe:

- Sie gibt Aufschluss über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten

- Ein guter Schufa-Score erhöht Ihre Chancen auf günstige Konditionen

- Negative Einträge können die Kreditvergabe erschweren oder verhindern

- Sie haben das Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft pro Jahr

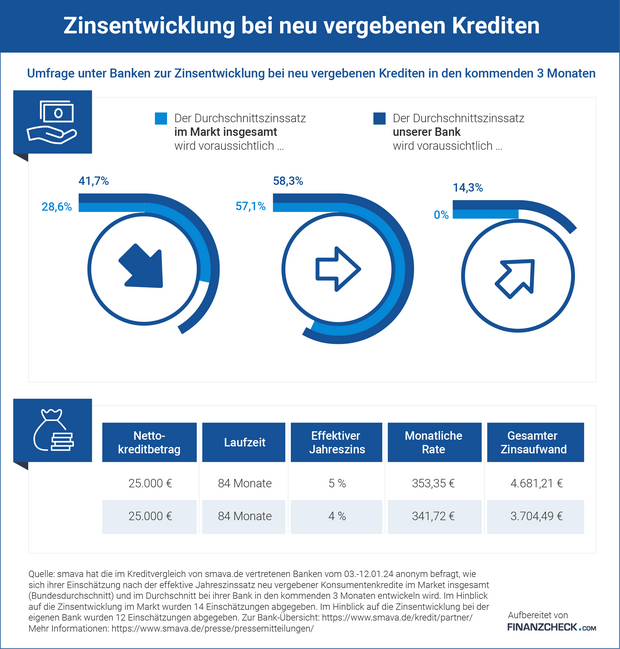

Kreditkonditionen vergleichen

Beim Vergleich von Kreditangeboten ist es wichtig, dass Sie die Kreditkonditionen genau unter die Lupe nehmen. Zwei zentrale Faktoren sind dabei der effektive Jahreszins und die Laufzeit des Darlehens. Der effektive Jahreszins gibt die tatsächlichen Kosten des Kredits auf Jahresbasis an, einschließlich aller Gebühren und Nebenkosten. Je niedriger der effektive Jahreszins, desto günstiger ist der Kredit.

Die Laufzeit bestimmt, über welchen Zeitraum der Kredit zurückgezahlt werden muss. Eine längere Laufzeit bedeutet in der Regel niedrigere monatliche Raten, aber auch höhere Gesamtkosten aufgrund der länger anfallenden Zinsen.

Beim Kreditkonditionen vergleichen sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Effektiver Jahreszins: Je niedriger, desto besser

- Laufzeit: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt

- Zusatzkosten: Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten

- Flexibilität: Prüfen Sie, ob Sondertilgungen oder vorzeitige Rückzahlung möglich sind

Kreditrechner: Ein nützliches Tool

Kreditrechner können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen:

- Sie ermöglichen eine schnelle Berechnung verschiedener Szenarien

- Visualisierung der Auswirkungen von Laufzeit und Zinssatz

- Hilfe bei der Ermittlung der optimalen Kredithöhe und Laufzeit

- Oft kostenlos auf Vergleichsportalen oder Bankwebseiten verfügbar

Alternative Finanzierungsoptionen

Neben einem klassischen Kredit ohne Vorkosten gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Finanzierung zu erhalten. Eine beliebte Alternative ist die Ratenzahlung, bei der der Gesamtbetrag in kleinere, regelmäßige Zahlungen aufgeteilt wird. Diese Option bietet oft mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum zu finanzieren.

Eine weitere Alternative ist der Konsumentenkredit, der speziell für private Ausgaben wie Haushaltsgeräte oder Urlaube gedacht ist. Diese Kredite haben oft niedrigere Zinssätze als herkömmliche Darlehen und können eine attraktive Option für kleinere Finanzierungen sein. Finanzielle Absicherung sollte bei jeder Kreditentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Wahl der passenden Finanzierung spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle:

- Höhe des benötigten Betrags

- Gewünschte Laufzeit

- Ihre eigene finanzielle Situation und Bonität

Peer-to-Peer-Kredite als moderne Alternative

Peer-to-Peer-Kredite gewinnen zunehmend an Popularität:

- Direkte Vermittlung zwischen Kreditnehmern und privaten Geldgebern

- Oft günstigere Konditionen als bei traditionellen Banken

- Schnellere und flexiblere Kreditvergabe

- Risiko: Weniger reguliert als klassische Bankenkredite

Fazit

Ein Darlehen ohne Gebühren kann eine praktische Option für Sie sein, wenn Sie eine günstige Finanzierung suchen. Durch den Wegfall von Bearbeitungs-, Bereitstellungs- oder Kontoführungsgebühren lassen sich die Gesamtkosten des Kredits deutlich reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass Sie die Konditionen verschiedener Anbieter sorgfältig vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Bei der Suche nach einem Darlehen ohne Gebühren sollten Sie nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Zinssätze und die Laufzeit achten. Insgesamt bietet ein Darlehen ohne Gebühren eine gute Möglichkeit, Geld zu günstigen Konditionen aufzunehmen. Sie sollten jedoch immer Ihre individuelle Situation berücksichtigen und verantwortungsvoll mit dem Kredit umgehen.

Finanzierungsfallen erkennen und vermeiden

Die sieben größten Finanzfallen, die schnell wachsende Start-ups 2026 auf jeden Fall auf dem Plan haben sollten.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Das zeigt sich unter anderem eindrucksvoll an der steigenden Zahl von Insolvenzen. Sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen geraten zunehmend in finanzielle Schieflagen. Obwohl die Inflation voraussichtlich sinken wird, ist für 2026 noch keine wirkliche Verbesserung zu erwarten.

Umso entscheidender ist es, dass sich Start-ups wappnen – auch wenn sie aktuell noch keine Anzeichen für eine Krise sehen. Denn gerade Start-ups, die in den letzten Jahren schnelle Erfolge feierten, haben es oftmals versäumt, ein stabiles Finanzfundament zu legen. Sie machten Fehler, die sich jetzt rächen und ihr Unternehmen plötzlich vor massive Herausforderungen stellen könnten. Umso wichtiger ist, die häufigsten Finanzfallen zu kennen und zu vermeiden, die Start-ups teuer zu stehen kommen können.

1. Nicht umsatzrelevante Kostenstruktur

Egal ob bei der Findung von Themenideen oder der Erstellung ganzer Texte, mit dem richtigen Briefing kann KI ein richtiger Gamechanger sein: Start-ups stehen oft unter hohem Druck, ihre Strukturen möglichst rasch auszubauen, um mit dem Wachstum Schritt halten zu können. Das kann dazu führen, dass Ausgaben getätigt werden, bevor diese tatsächlich notwendig sind oder das Unternehmen ausreichend Umsätze generiert, um sie leicht zu bezahlen.

Sie stecken beispielsweise Geld in schicke Büros, teure Software oder stellen Personal in Bereichen wie HR und Administration ein – alles Extras, die nicht zum Umsatz beitragen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt darin, die richtigen Prioritäten zu setzen: Gerade in den ersten Jahren müssen Gründer*innen sicherstellen, dass jeder Euro in die Bereiche investiert wird, die tatsächlich zum Umsatzwachstum beitragen.

2. Fehlende Kostenstellenstruktur

Ohne eine Kostenstellenstruktur verlieren Start-ups den detaillierten Überblick über ihre Ausgaben und Gewinne. Anstatt die einzelnen Geschäftsbereiche, Projekte oder Produkte im Detail zu analysieren, um zu wissen, welche Produkte oder Dienstleistungen profitabel sind, wird oft nur das Gesamtbild betrachtet.

Die fehlende Transparenz über die Profitabilität einzelner Geschäftsbereiche führt dazu, dass unrentable Projekte weiter finanziert werden. Währenddessen erhalten die profitablen Bereiche nicht die Aufmerksamkeit oder Ressourcen, die sie benötigen. Eine detaillierte und sinnvolle Kostenstellenstruktur hilft Gründer*innen, besser zu verstehen, welche Bereiche profitabel sind und welche nicht. Dadurch wissen sie auch, wo investiert oder gespart werden sollte.

3. Unkontrollierte Kosten

Ein weiteres typisches Problem schnell wachsender Start-ups ist der fehlende Überblick über die eigenen Ausgaben. In ihrer dynamischen Wachstumsphase verlieren Start-ups häufig den Überblick über ihre Ausgaben, da die Geschäftstätigkeiten und die damit verbundenen Kosten schnell variieren oder sich ausweiten. Dies kann zu finanziellen Engpässen am Monatsende und langfristig zu ernsten finanziellen Schwierigkeiten führen.

Gründer*innen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Kosten im Griff zu behalten. Auch hier hilft eine gute Kostenstellenstruktur. Zudem trägt eine regelmäßige Ausgabenanalyse dazu bei, unangenehme Überraschungen zu vermeiden, die Kontrolle zu behalten und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

4. Liquiditätsengpässe

Liquidität ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Doch gerade schnell wachsende Unternehmen unterschätzen oft die Bedeutung einer sorgfältigen Liquiditätsplanung. Sie konzentrieren sich stark auf Wachstum und Umsatzsteigerungen, ohne darauf zu achten, ob genügend liquide Mittel vorhanden sind, um laufende Kosten zu decken. Dies führt nicht selten zu Liquiditätsengpässen. Dadurch hat ein Start-up kurzfristig nicht genügend Mittel zur Verfügung, um seine Verbindlichkeiten wie Gehälter, Lieferant*innenrechnungen oder Mieten zu bezahlen.