Aktuelle Events

Technikvorsprung für Unternehmen

Chancen der Digitalisierung für Start-ups und kleine und mittlere Betriebe.

Die digitale Transformation ist in Start-ups und auch bei klein- und mittleren Unternehmen (KMU) angekommen und wird als wichtiger Faktor für ein gesundes Unternehmenswachstum wahrgenommen. Die Zeiten haben sich verändert und nicht nur große Unternehmen setzten vermehrt auf den Bereich der Digitalisierung. Elektronische Rechnungen, Regelungen zum Homeoffice, E-Commerce oder ein papierloses Arbeiten waren noch vor Jahren für viele kleine Betriebe undenkbar, wird aber in der heutigen Zeit von Kunden, Lieferanten und der eigenen Belegschaft vorausgesetzt. Die Digitalisierung ist kein Neuland mehr und immer mehr Start-ups und KMU´s sehen in den neuen Technologien erhebliche Chancen und Wettbewerbsvorteile. Der Informationsbedarf wächst und jede neue Technologie eröffnet neue Horizonte.

In welchen Fällen kann eine Digitalisierung einem Unternehmen helfen?

Online Shops – digitale Umsätze

Jeder Internetnutzer kennt die beliebten Onlineshops, in denen man schnell und ohne großen Aufwand die gewünschte Ware beziehen kann. Für viele kleine Unternehmen bieten diese Verkaufsplattformen erhebliche Vorteile, da Mitarbeiter entlastet werden und der Umsatz digital erwirtschaftet wird. Für viele Unternehmen ist der Online-Shop nicht nur eine Imagefrage, sondern wird zu einem dritten Standbein, welche zeit- und ortsunabhängig genutzt werden kann.

CRM-Software – perfekte Kundenverwaltung

Besonders Start-ups und KMU´s benötigen ein leichtes Kunden- und Kontaktmanagement. Kundenkontakte und Vorlagen in Excel-Tabellen oder händisch zu verwalten ist bei vielen Unternehmen nicht mehr gefragt und deswegen geht der Trend eindeutig zu Customer- Relationship-Management-Lösungen, welche eine Voraussetzung für langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen abbilden. Besonders die Abteilungen Vertrieb, Marketing und Service können ein solches Tool gewinnbringend nutzen und Informationen untereinander teilen. Der Vertrieb profitiert von einer stetig aktuellen Sales-Pipeline, was einen maximalen Überblick über die Geschäftslage und die Aussichten verspricht. Die Abteilungen erfassen den gesamten Schriftverkehr mit dem Kunden in einem Tool und so erhalten alle Mitarbeiter eine ganzheitliche Sichtweise auf die kommenden Geschäfte.

ERP-Software – Beliebt bei handelnden und produzierenden Unternehmen

Der Einsatz von Enterprise Resource Planning Software (ERP) wurde früher eher im Bereich der großen Unternehmen gesehen, aber auch Start-ups und kleine Unternehmen können von der Software gewinnbringend profitieren. Die Belegschaft kann Kunden digital managen und Abläufe sicher und einfach abbilden. Aufträge und Rechnungen werden innerhalb des ERP-Systems verwaltet und mit der Verbindung vom CRM-Tool stehen immer die gewünschten Adressdaten parat. Besonders Online-Shop-Betreiber profitieren von einer sicheren Lagerverwaltung und können somit den Einkauf und den Verkauf bestens überblicken. Auswertungen verschaffen den Unternehmen einen seriösen Überblick über die Geschäfts- und Lagerlage. Die meisten ERP´s besitzen eine Anbindung an die gängigen Finanzbuchhaltungssysteme und somit auch eine Schnittstelle zum Ein- und Verkauf, was für eine kostensparende Automatisierung sorgt.

Projektmanagementsoftware – perfektes Teamwork

Besonders in Start-ups, aber auch in KMU´s wird oft in Teams gearbeitet. Besonders bei neuen Unternehmen sind erfolgreich abgeschlossene Projekte ein wichtiger Faktor, um die Startphase erfolgreich zu meistern. Hier bietet sich ein Projektmanagement-Tool an, welches allen Teammitgliedern einen ganzheitlichen Blick auf den Projektstand anbietet. Jedes Teammitglied kann relevante Projektdaten abrufen, kommentieren, sichten und verteilen. So ist jeder Mitarbeiter immer über alle neuen Projektabläufe informiert und es entsteht keine doppelte Arbeit oder fehlerhafte Kommunikation. Die Mitarbeiter haben durch die Digitalisierung jetzt alle Projekte und Aufgaben im Blick und können so das Projektgeschäft sicher und effizient handhaben. Termine können geordnet verwaltet werden und Ressourcen bereitgestellt werden. Kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups erlangen durch den Einsatz der ERP-Software eine klare Projektstruktur und eine gewünschte Transparenz innerhalb der Projekte.

Buchführungssoftware – ein Muss für jedes Unternehmen

Auch für KMU´s und Start-ups ist eine ordnungsgemäße Buchführung die Grundlage jeder Geschäftstätigkeit. Buchführungsarbeiten müssen auch in diesen Unternehmen jederzeit und überall effizient und rechtssicher durchgeführt werden. Hier hilft eine digitale Buchführungssoftware, die offene Posten verwaltet, Zahlungen- und Geldeingänge verwaltet oder das Mahnwesen überwacht. Besonders Start-ups sind auf Geldeingänge angewiesen und die lückenlose Überwachung der Geldeingänge und Mahnstufen bietet eine Grundlage für liquide Mittel. Durch Auswertungen wird der Bereich Controlling unterstützt und verhilft zu einem genauen Überblick über die Finanzen der Firma. Durch eine vorbereitende Buchhaltung wird zudem der Steuerberater unterstützt und somit lassen sich diese externen Kosten senken.

Vertragsmanagement – ein Thema auch bei kleineren Unternehmen

Vertragsmanagement ist in jedem Unternehmen ein Thema. Diese sollten ganzheitlich in einem Tool verwaltet werden, um den gewünschten Überblick zu behalten. Wenn dies bei einem Start-up von Beginn an genutzt wird, so wird man sich viele Vertragssuchen ersparen und auslaufende Verträge sofort erkennen. Kleine und mittlere Betriebe können die bestehenden Verträge einpflegen und neue Dokumente archivieren. Vertragsverlängerungen können automatisiert veranlasst werden und verschaffen somit einen Zeit- und Kostenvorsprung. Verträge müssen rechtzeitig gekündigt werden, weil sonst eine nicht geplante Verlängerung eingegangen wird? Ein Vertragsmanagement-Tool wird die Mitarbeiter auf diese anstehenden Verlängerungen oder Kündigungen automatisiert hinweisen und somit werden alle Verträge korrekt bedient. Durch die Archivierung entstehen keine Papierberge und der erste Schritt zum papierlosen Büro ist geschafft.

Digitalisierung in Start-ups und KMU´s – ein Fazit

Die fortschreitende Digitalisierung macht auch vor diesen Unternehmungen keinen Halt. Besonders Start-ups sollten bei der Gründung auf hilfreiche, digitale Tools setzten, um von Beginn der Geschäftstätigkeit einen sauberen Workflow zu generieren. KMU´s sollten sich der Digitalisierung nicht verschließen und im eigenen Tempo Workflows verändern und digitale Tools einbinden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: Herita Technologies – Supply Chain Financing neu gestaltet

Das Berliner FinTech Herita Technologies wurde 2025 von Christoph Iwaniez, Benjamin Jones und Felix Kollmar mit der gemeinsamen Mission gegründet, globale Handelsfinanzierung zu vereinfachen, Abhängigkeiten zu reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen zu fördern. Mehr dazu im Interview mit dem Co-Founder & CEO Christoph Iwaniez.

Wer sind die Köpfe hinter Herita Technologies und was hat euch 2025 angetrieben, Herita zu gründen?

Wir sind zu dritt gestartet: Felix, Ben und ich. Felix hat ein Industry-Tech-Unternehmen erfolgreich aufgebaut und verkauft – er kennt den deutschen Mittelstand und die Herausforderungen aus der ersten Reihe. Mit seinem Netzwerk und seiner Erfahrung bringt er uns erfolgreich in den Markt. Ben und ich haben schon einmal gemeinsam ein FinTech aufgebaut. Er war CTO bei Bitwala und hat mich damals als Late Co-Founder ins Team geholt. Diesmal war ich derjenige, der ihn überzeugt hat, wieder gemeinsam etwas aufzubauen – und er baut jetzt die gesamte technische Plattform.

Welches primäre Geschäftsmodell verfolgt ihr mit Herita?

Die Lücke zwischen geforderten Zahlungszielen und Liquiditätsbedarf von Lieferanten wächst – und niemand löst sie wirklich gut. Factoring erreicht nur wenige große Lieferanten, und klassische SCF-Programme der großen Banken sind schwerfällig und teuer. Und da kommt die unternehmerische Opportunität ins Spiel.

Seit 2024 kann der Handelswechsel vollständig digital abgebildet werden. Damit wird ein jahrhundertealtes, rechtlich starkes Instrument plötzlich global skalierbar – ohne Papier, ohne Unterschriftenchaos, ohne Bankabhängigkeit. Darauf baut Herita auf. Wir kombinieren diese neue rechtliche Opportunität mit einer modernen Plattform. Unsere Technologie hilft Unternehmen, ihren Lieferanten und Kapitalgebern viel effizienter Supply Chain Financing abzuwickeln. Unser Modell ist einfach: Wir helfen Lieferketten zu finanzieren – aber ohne die Hürden und Einschränkungen traditioneller Bankprodukte.

Welche Meilensteine habt ihr bislang erreicht?

Wir haben vor wenigen Wochen den ersten vollständig digitalen Handelswechsel über unsere Plattform ausgestellt, übertragen und refinanziert – echte Transaktion, echtes Geld, korrekt verbucht in allen Systemen. Jetzt erweitern wir die Plattform so, dass Unternehmen ihre gesamten Lieferantenprogramme damit steuern können – von der Ausstellung bis zur Refinanzierung.

Nochmals auf den Punkt gebracht: Welche konkreten Probleme löst ihr für eure Kund*innen besser als bestehende Lösungen bzw. was unterscheidet euch heute von Wettbewerber*innen im FinTech-Sektor?

Wir lösen ein ganz akutes Problem in internationalen Lieferketten: Unsere Kunden wollen ihr working capital optimieren und verlängern zunehmend Zahlungsziele im Einkauf. Aber ihre Lieferanten brauchen Liquidität, viele davon sind zu klein oder in Ländern ansässig, in denen es keinen Zugang zu klassischen SCF-Programmen gibt.

Herita macht zwei Dinge besser:

1. Unsere Technologie ermöglicht Zugang zu Finanzierung für Unternehmen und ihre Lieferanten, die Banken gar nicht erst erreichen.

2. Wir ermöglichen Programme, die international funktionieren, auch dort, wo traditionelle Anbieter nicht aktiv sind.

Kurz gesagt: Wir bringen Kapital dorthin, wo es gebraucht wird – effizient, rechtssicher, global und ohne die hohen Transaktionskosten klassischer Lösungen.

Wie habt ihr die Startphase finanziell gestemmt?

Am Anfang vor allem durch das, was Gründer am meisten investieren: Zeit, Passion für eine innovative Lösung und persönlichen Einsatz.

Dann haben wir eine erste kleine Runde mit Angel-Investoren und frühen VCs aufgenommen, die an unsere These glauben und uns über reines Kapital hinaus mit Netzwerken und Know-how unterstützen.

Ihr habt im letzten Jahr an der renommierten EY Startup Academy teilgenommen. Was war eure Motivation, wie hast du das sechswöchige Programm erlebt und was hat es euch letztlich gebracht?

Für uns war das EY-Programm eine riesige Chance, uns mit Experten aus vielen Bereichen auszutauschen. Umgekehrt konnten wir mit diesen Sparringspartnern unser Produkt auf den Prüfstand stellen. Optimalerweise treffen wir bei den EY-Kollegen auf entsprechende Resonanz für mögliche gemeinsame Initiativen, weil Working Capital, Risiko und Supply Chains überall auf der Agenda stehen.

Am Ende der Academy konntet ihr euch beim großen Pitch-Finale gegen zehn Mitstreiter*innen durchsetzen und den EY Startup Academy Award 2025 gewinnen. Was bedeutet euch diese Auszeichnung?

Für uns war der Pitch das eigentliche Ziel. Wir mussten uns selbst hinterfragen, unser Produkt schärfen und den besten Weg finden, unser Geschäftsmodell in wenigen Minuten klar auf den Punkt zu bringen. Dass wir nun eine Bestätigung haben, dass wir eine ansprechende und ganz konsistente Vorstellung von Herita abrufen können, hilft uns in jedem anstehenden Gespräch mit Kunden und potenziellen Investoren.

Was sind eure weiteren unternehmerischen Vorhaben?

Wir wollen jetzt unsere ersten Top-Kollegen an Bord holen und Herita breiter aufstellen. Gleichzeitig stehen die ersten Kunden schon bereit – jetzt geht es darum, sauber zu liefern und den Erwartungen an unseren Mehrwert gerecht zu werden.

Und last, but not least: Was rätst du anderen Gründer*innen aus eigener Start-up-Erfahrung.

Stärkt eure Resilienz. Gründen ist kein Sprint, sondern ein Weg mit vielen Hindernissen, Rückschlägen und Momenten der Unsicherheit. Wer das aushält und immer weiter geht, kann unglaublich viel gewinnen: die Chance, etwas Eigenes zu bauen und eine Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

Hier geht's zu Herita Technologies

Vyoma: Münchner NewSpace-Start-up sichert sich strategischen ESA-Auftrag

Das NewSpace-Unternehmen Vyoma liefert künftig kritische Beobachtungsdaten an die Europäische Weltraumagentur (ESA). Mit den optischen Sensoren des im Januar 2026 gestarteten Satelliten „Flamingo-1“ soll das ESA-Modell zur Erfassung kleinster Weltraumobjekte validiert werden – ein Meilenstein für Europas geostrategische Autonomie in einem umkämpften Milliardenmarkt. Von CEO Stefan Frey wollten wir wissen, wie dieser Ansatz etablierte Radarsysteme schlägt und Europas Souveränität im All sichern hilft.

Der erdnahe Orbit (LEO) wird zunehmend zum Nadelöhr der globalen Infrastruktur. Derzeit umkreisen rund 12.000 aktive Satelliten die Erde – umgeben von einer rasant wachsenden Wolke aus Weltraummüll. Laut aktuellen ESA-Schätzungen befinden sich mittlerweile über 34.000 Objekte von über zehn Zentimetern Größe, etwa 900.000 Objekte zwischen einem und zehn Zentimetern sowie rund 130 Millionen winzige Fragmente unter einem Zentimeter im All. Da diese Trümmer mit zehntausenden Stundenkilometern kreisen, stellen selbst millimetergroße Projektile eine fatale Bedrohung dar. Zur Einschätzung dieser Risiken nutzt die ESA ihr Modell MASTER (Meteoroid And Space debris Terrestrial Environment Reference). Diesem fehlen jedoch verlässliche Daten zu den unzähligen Mikro-Objekten. Genau diese Lücke soll Vyoma nun über das Space Safety Programme (S2P) der ESA schließen.

Radar vs. Optik im Weltraum

Der SSA-Markt (Space Situational Awareness) wird bislang von Systemen dominiert, die auf bodengestütztes Radar setzen. US-Konkurrenten wie LeoLabs betreiben riesige Phased-Array-Radaranlagen, die rund um die Uhr wetterunabhängige Daten zu Entfernung und Geschwindigkeit liefern. Radar hat jedoch ein massives physikalisches Problem: den Signalverlust über Distanz. Da sich die empfangene Leistung umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Entfernung verhält, muss die Sendeleistung für kleinere Rückstrahlflächen exorbitant erhöht werden. Bei Objekten unter 10 Zentimetern Größe stoßen bodengestützte Radaranlagen daher an eine harte physikalische und wirtschaftliche Grenze.

Hier setzt Vyomas Wette an: Statt von der Erde hochzufunken, platziert das Start-up optische Sensoren in rund 510 Kilometern Höhe im Orbit. Diese Kameras erfassen das vom Weltraummüll reflektierte Sonnenlicht. Ohne die störende Erdatmosphäre und den massiven Radar-Signalverlust kann Flamingo-1 theoretisch deutlich kleinere Objekte erfassen als terrestrische Anlagen. „Daten zur Weltraumlageerfassung, die von weltraumgestützten Beobachtern generiert werden, spielen eine wesentliche Rolle beim Schutz bestehender und geplanter Satelliten“, bestätigt Dr. Tim Flohrer, Leiter des Space Debris Office der ESA.

Vyoma-CEO Dr. Stefan Frey differenziert hierbei klar zwischen statistischen Beobachtungen und erfolgreichem Katalogisieren. Für die ESA sei im Rahmen des aktuellen Vertrages Ersteres relevant. Man gehe davon aus, Objekte zu erfassen, die unter der Sichtbarkeitsgrenze kommerzieller Radarsysteme liegen. Da genaue Latenzen in den Modellen schwer vorherzusagen seien, verspreche Vyoma der ESA eine fixe Anzahl an Beobachtungsstunden, auf deren Basis die Bewertung stattfinde.

Für den echten Aufbau eines Katalogs sieht Frey das In-Situ-System ebenfalls im Vorteil: Bei der Katalogisierung müsse man Objekte mit geringer Latenz beobachten; für Kleinstteile sei Vyoma dazu ab sechs Flamingo-Satelliten in der Lage. Während bodengestützte kommerzielle Radarstationen meist Tracking-Systeme mit kleinem Sichtfeld seien und Schwächen bei manövrierenden Satelliten zeigten, eigne sich der Flamingo-Sensor ideal für die großflächige Überwachung. Zudem erlaube der Orbit-Blick eine lückenlose Erfassung auch über Polregionen und Ozeanen – völlig frei von geopolitischen Abhängigkeiten, die am Boden fast unumgänglich wären. Mit den Flamingos trage Vyoma somit zur Souveränität Europas und Deutschlands bei.

Die physikalische Hürde: Streulicht und 24/7-Überwachung

Optische Systeme erfordern, dass das zu beobachtende Objekt von der Sonne angeleuchtet wird. Frey stellt jedoch klar, dass Weltraumkameras entscheidende Vorteile gegenüber bodengestützten Systemen haben, die durch den hellen Himmel stark limitiert sind. Das Streulicht der Atmosphäre sei ab 350 Kilometern Höhe vernachlässigbar, weshalb Vyoma mit jedem Sensor eine fast durchgängige Betriebsdauer erreiche.

Um direktes oder indirekt reflektiertes Sonnenlicht (etwa vom Mond oder den Polarkappen) abzufangen, verfügt Flamingo-1 über eine vierfach ausfahrbare, 1,3 Meter lange Streulichtblende mit tiefschwarzer Innenbeschichtung. Dies erlaubt dem Sensor, unter einen 90-Grad-Winkel zwischen Beobachtungsobjekt und Sonne zu gehen, wodurch der mögliche Beobachtungsbereich auf mehr als eine komplette Hemisphäre anwächst.

Die nominale und patentierte Beobachtungsgeometrie von Vyoma ist leicht von der Sonne abgewandt, um kontinuierlich möglichst viele Objekte zu erfassen. Im Endausbau sollen zwölf Satelliten in einer Bahnebene ein geschlossenes Netzwerk aufspannen. Jedes Objekt muss dieses System zweimal pro Orbit durchqueren, wodurch tieffliegende Objekte beispielsweise alle 45 bis 60 Minuten detektiert werden. Dies reiche aus, um auch manövrierende Objekte nicht aus dem Sichtfeld zu verlieren.

Datenstau im All: Edge Computing als Schlüssel

Dieser Ansatz bringt schwerwiegende Engineering-Herausforderungen mit sich. Während ein Radar-Ping wenige Kilobytes generiert, produziert eine hochauflösende Weltraumkamera rasend schnell Gigabytes an Bildmaterial. Diese Datenmengen müssen an Bord vorverarbeitet und durch das enge Nadelöhr der Satellitenkommunikation zur Erde gefunkt werden. Für automatisierte Ausweichmanöver ist diese Latenz entscheidend.

Frey erklärt, dass die Objekte in der Regel weit entfernt sind und Dutzende Sekunden im Sichtfeld verweilen. Eine Bildrate von einem Hertz reiche daher aus, um die Umlaufbahn abzuschätzen. Diese Daten werden an Bord verlustfrei komprimiert und verschlüsselt. Im Nominalbetrieb besteht alle ein bis zwei Stunden Erdkontakt, für prioritäre Daten alle 20 bis 30 Minuten.

Ziel von Vyoma ist jedoch eine Download-Latenz von unter einer Sekunde. Da optische Übertragungssysteme teuer sind, arbeitet das Start-up bereits für Flamingo-2 daran, die Bildverarbeitung „on the edge“ direkt auf dem Satelliten zu ermöglichen. Damit reicht im nächsten Schritt eine geringere Datenübertragungsrate für eine niedrige Latenz aus. Ab Flamingo-3 werden die Satelliten mit Radios und Antennen ausgestattet, um die verarbeiteten Daten live über andere Satelliten zu streamen.

Europas Datensouveränität und der Dual-Use-Markt

Dass der Zuschlag an ein Münchner Start-up geht, unterstreicht die Reife des süddeutschen Raumfahrt-Ökosystems („Space Valley“) rund um die TU München. Bislang sind europäische Satellitenbetreiber bei der Kollisionswarnung stark auf US-Daten angewiesen. Mit Vyoma agiert die ESA nun als „Anchor Customer“. Das stärkt Europas Souveränität und unterstützt die Zero Debris Charter, die bis 2030 eine neutrale Müllbilanz im All anstrebt.

Für das 40-köpfige Team tickt nun die Uhr. Zwischen Ende 2026 und 2029 sollen die restlichen elf Satelliten ins All gebracht werden. Der Aufbau verschlingt zweistellige Millionenbeträge, wobei Investoren wie Atlantic Labs, Happiness Capital und Safran Corporate Ventures bereits an Bord sind. Dennoch muss Vyoma in einem abgekühlten Venture-Capital-Markt beweisen, dass die Unit Economics stimmen.

Um den hohen Kapitalbedarf zu decken, positioniert sich Vyoma gezielt im Dual-Use-Segment. Frey bestätigt den engen Austausch mit europäischen Weltraumkommandos und nachrichtendienstlichen Entitäten. Da Weltraumüberwachung in der Weltraumstrategie der Bundesregierung seit 2025 hohe Priorität genießt, geht Vyoma von kurzfristigen Datenlieferungsverträgen und mittelfristig dem Verkauf schlüsselfertiger Lösungen aus.

Die Kosten zum Aufbau des Systems sehen sich laut Frey einem enormen Marktpotenzial gegenüber. Da einmalige Entwicklungskosten größtenteils gedeckt sind, führen größere Stückzahlen zu Stückkosten, die Investoren im DeepTech-Bereich „höchstens positiv überraschen“. Die Umsätze aus dem Verteidigungsbereich werden maßgeblich zum Aufbau der Konstellation beitragen. Die komplettierte Konstellation biete schließlich auch kommerziellen Kunden eine garantierte Beobachtungslatenz zu niedrigen Kosten.

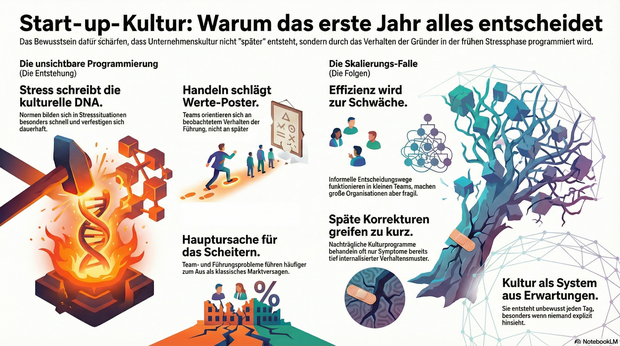

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

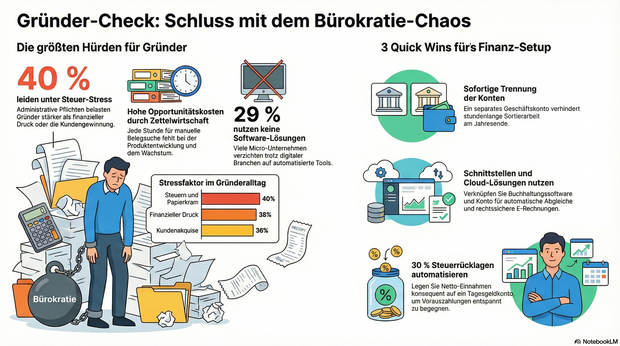

Steuern als Start-up-Wachstumsbremse

Was tun, wenn Steuerpflichten und Papierkram die Vision vom eigenen Business erstickt? Drei Quick Wins für dein Finanz-Setup.

Der Start in die Selbständigkeit ist ein Balanceakt zwischen der eigenen Vision und administrativen Pflichten. Entgegen der landläufigen Meinung, dass fehlendes Kapital oder die erste Kund*innengewinnung die größten Hürden sind, zeigt eine aktuelle Erhebung von sevdesk: Steuerpflichten und Papierkram belasten junge Gründer*innen am stärksten.

Realitätscheck: Was Gründer*innen wirklich nachts wachhält

Eine repräsentative Umfrage unterstreicht, wie stark administrative Themen den Alltag dominieren:

- 40 Prozent sehen in Steuern und dem damit verbundenen Papierkram den größten Stressfaktor.

- 38 Prozent nennen finanziellen Druck und unregelmäßiges Einkommen als größte Hürde.

- 36 Prozent verorten die stärksten Herausforderungen bei der Kundenakquise.

StartingUp-Insight: Warum stressen Steuern mehr als wackelige Einnahmen? Weil hier die Fehlerkultur der Start-up-Welt aufhört. Bei Fehlern in der Buchhaltung drohen schnell Säumniszuschläge oder rechtliche Konsequenzen – diese „Angst vor dem Finanzamt“ lähmt viele. Hinzu kommen die massiven Opportunitätskosten: Jede Stunde, die ein Young Founder mit manueller Zettelwirtschaft oder dem Suchen von Belegen verbringt, fehlt bei der Produktentwicklung oder der Kund*innenakquise. Die Bürokratie bremst das eigentliche Wachstum also aktiv aus.

Paradox: Digitales Business, aber analoge Buchhaltung

Besonders auffällig: Etwa ein Drittel (32 Prozent) der Befragten befindet sich noch im ersten Jahr der Selbständigkeit (0 bis 12 Monate). Der überwiegende Teil dieser jungen Unternehmer*innen agiert in modernen Branchen wie Handel und E-Commerce (13 Prozent) oder IT und Social Media (11 Prozent). Dennoch zeigt sich bei der administrativen Organisation ein überraschend traditionelles Bild:

- Knapp ein Drittel (29 Prozent) der Microbusiness-Entrepreneurs nutzt für Rechnungserstellung und Buchhaltung keine speziellen Software- oder Cloud-Lösungen.

- Als Gründe wird zu jeweils 29 Prozent angegeben, dass die Prozesse auch ohne Tools funktionieren würden oder das Unternehmen noch zu klein für digitale Lösungen sei.

- Weitere 21 Prozent befürchten, dass externe Tools ihre eigenen speziellen Anforderungen nicht abbilden könnten.

Compliance-Falle: Wenn die „Zettelwirtschaft“ zum Risiko wird

Dieser Verzicht auf digitale Unterstützung birgt handfeste Risiken – auch rechtlicher Natur. Die Studie verweist auf die E-Rechnungspflicht, die bereits seit dem 1. Januar 2025 in Deutschland flächendeckend gilt.

StartingUp-Insight: Zur Erinnerung: Seit Jahresbeginn 2025 müssen B2B-Unternehmen in Deutschland in der Lage sein, elektronische Rechnungen in strukturierten Formaten (wie ZUGFeRD oder XRechnung) zu empfangen und zu verarbeiten. Wer die manuelle Verarbeitung von klassischen PDF- oder Papierrechnungen beibehält, tappt unweigerlich in eine Compliance-Falle. Zudem gilt: „Zu klein“ für eine saubere Software-Infrastruktur gibt es heute kaum noch. Ein sauberes digitales Setup von Tag eins an nimmt nicht nur die Angst vor Fehlern, sondern ist auch deutlich günstiger und nervenschonender als der spätere, schmerzhafte Wechsel im laufenden Betrieb.

Raus aus dem Chaos: 3 Quick Wins für dein Finanz-Setup

- Trennung ab Tag 1: Eröffne sofort ein separates Geschäftskonto. Private und geschäftliche Ausgaben zu vermischen, ist der Garant für stundenlange Sortierarbeit am Jahresende.

- Schnittstellen nutzen: Verknüpfe das Geschäftskonto direkt mit einer gängigen Buchhaltungssoftware. So lassen sich Zahlungseingänge automatisch mit offenen Rechnungen abgleichen.

- Steuerrücklagen automatisieren: Lege konsequent ca. 30 Prozent aller Netto-Einnahmen auf ein Tagesgeldkonto. So verlieren Vorauszahlungen für die Einkommen- oder Gewerbesteuer dauerhaft ihren Schrecken.

Über die Daten

Die Umfrage wurde im Juni 2025 vom Marktforschungsunternehmen Appinio im Auftrag von sevdesk durchgeführt. Befragt wurden deutschlandweit 300 Berufstätige ab 18 Jahren.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

10 Mio. Euro Series-A: VoiceLine transformiert den Außendienst mit Sprach-KI

Das 2020 von Dr. Nicolas Höflinger und Sebastian Pinkas gegründete Münchner Start-up VoiceLine hat eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Euro abgeschlossen, um seine Voice-AI-Plattform für Frontline-Teams international zu skalieren.

Angeführt von Alstin Capital und Peak, unterstützt durch Scalehouse Capital, Venture Stars und NAP, setzt das Unternehmen auf ein massives Umsatzwachstum von 1.000 % gegenüber dem Vorjahr.

Fokus auf den „Motor“ der B2B-Wirtschaft

Die Gründer Dr. Nicolas Höflinger und Sebastian Pinkas haben VoiceLine als Lösung für ein zentrales Problem im Arbeitsalltag von Außendienst-Teams positioniert. Während diese Teams oft den Großteil des Tages beim Kunden oder auf Reisen verbringen, bleibt die CRM-Pflege und Dokumentation häufig auf der Strecke oder wird auf den späten Abend verschoben. Dies führt zu unvollständigen Berichten und dem Verlust wertvoller Marktinformationen. VoiceLine löst dies mit einem KI-Assistenten, der Sprachnotizen direkt in strukturierte CRM-Einträge, Besuchsberichte und Folgeaufgaben überführt.

Messbare Ergebnisse bei Industrie-Größen

Dass der technologische Ansatz funktioniert, belegen die Zahlen bei namhaften Kunden wie DACHSER, ABB, Knauf und KSB. Laut Unternehmensangaben sparen Vertriebsmitarbeiter durch die Lösung rund fünf Stunden pro Woche an administrativem Aufwand ein. Die Datenqualität aus dem Feld steigt um bis zu 400 %, während die Implementierung durch eine proprietäre Engine oft innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist. Andreas Schenk, Partner bei Alstin Capital, betont, dass VoiceLine Sprach-KI damit zum echten „Produktivitäts-Hebel“ für mobile Teams macht.

Strategische Expansion und massives Team-Wachstum

Mit dem frischen Kapital plant VoiceLine, die Mitarbeiterzahl am Hauptsitz in München noch in diesem Jahr mehr als zu verdoppeln. Neben der internationalen Expansion soll der Fokus verstärkt auf Branchen wie Pharma, Medtech sowie Versicherungen und Finanzdienstleistungen ausgeweitet werden. CEO Nicolas Höflinger sieht in der Series-A den entscheidenden Meilenstein, um VoiceLine europaweit als Standard-Schnittstelle für Frontline-Organisationen zu etablieren.

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

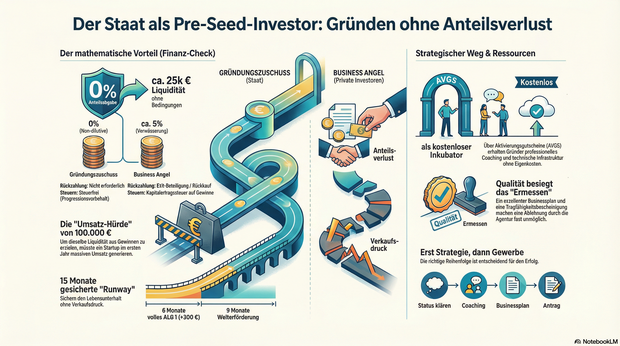

Der Staat als Pre-Seed-Investor

Warum die Gründung aus der Arbeitslosigkeit oft die smarteste Finanzierungsform ist.

Venture Capital ist sexy, Business Angels sind begehrt – doch in der aktuellen Marktphase wird die effektivste Form der Frühphasenfinanzierung oft übersehen: Der Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit. Wer strategisch aus der Arbeitslosigkeit gründet, sichert sich nicht nur den Lebensunterhalt, sondern erhält Zugang zu Ressourcen, für die andere Start-ups fünfstellige Summen aufbringen müssen. Das entscheidende Detail: Man muss dafür keine Unternehmensanteile abgeben.

In der Start-up-Szene wird oft über die „Runway“ gesprochen – die Zeitspanne, die einem Unternehmen bleibt, bevor das Geld ausgeht. Gründer*innen verbringen oft Monate damit, Pitch-Decks zu bauen, um Investoren zu überzeugen, ihnen diese Zeit zu erkaufen. In einer Zeit, in der Risikokapitalgeber*innen zurückhaltender agieren und Bewertungen sinken, rückt eine alternative Finanzierungsquelle in den Fokus, die oft fälschlicherweise als reines Sozialinstrument abgetan wird: Die Gründung aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I (ALG 1).

Wer dieses System nicht als soziales Auffangnetz, sondern als strategisches Finanzierungsinstrument begreift, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil, der in der freien Wirtschaft kaum zu bezahlen ist. Es handelt sich hierbei um „Non-Dilutive Capital“ – Kapital, das die Anteile der Gründer*innen nicht verwässert.

Der mathematische Vorteil: ALG 1 als Bootstrapping-Hebel

Um die Dimension dieses Vorteils zu verstehen, lohnt sich ein Rechenbeispiel: Ein Gründer, der Anspruch auf den Gründungszuschuss hat, erhält in der ersten Phase (6 Monate) sein volles Arbeitslosengeld plus 300 Euro zur sozialen Absicherung. In der zweiten Phase (9 Monate) folgen weitere 300 Euro monatlich.

Bei einem vorherigen guten Einkommen summieren sich diese Zahlungen schnell auf 20.000 bis 25.000 Euro. Wichtig hierbei: Diese Summe ist steuerfrei (das ALG 1 unterliegt lediglich dem steuerlichen Progressionsvorbehalt) und muss nicht zurückgezahlt werden.

Um den gleichen Liquiditätseffekt über einen Umsatz zu erzielen, müsste ein frisch gegründetes Unternehmen – bei einer angenommenen Umsatzrendite von 20 % – im ersten Jahr bereits über 100.000 Euro Umsatz erwirtschaften. Alternativ müsste ein Business Angel für 25.000 Euro einsteigen. Bei einer frühen Bewertung von 500.000 Euro würde das den Verlust von 5 % der Firmenanteile bedeuten. Der Gründungszuschuss liefert dieselbe Liquidität, ohne dass der Gründer auch nur 0,1 % seines Unternehmens abtreten muss.

Wissen & Technik: Der unterschätzte Faktor AVGS

Neben der reinen Liquidität bietet die Bundesagentur für Arbeit ein zweites Instrument, das für Gründer*innen essenziell ist: den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS).

Viele Gründer*innen wissen, dass es Coachings gibt. Wenige realisieren jedoch, dass professionelle AVGS-Maßnahmen heute oft wie private Inkubatoren funktionieren. Der Gutschein ermöglicht es Gründer*innen, externe Expertise einzukaufen, ohne die eigene Liquidität zu belasten.

Der Fokus liegt hierbei auf der Professionalisierung:

- Validierung des Geschäftsmodells: Ein(e) Sparringspartner*in prüft die Idee auf Markttauglichkeit, bevor teure Fehler gemacht werden.

- Finanzplanung: Erstellung einer realistischen Rentabilitätsvorschau, die nicht nur dem Amt, sondern auch Banken standhält.

- Infrastruktur: Hochwertige Programme stellen den Teilnehmer*innen oft auch notwendige technische Ausstattung (z.B. Laptops oder Software-Lizenzen als Leihgeräte) für die Dauer der Maßnahme zur Verfügung, um den Start technisch zu ermöglichen.

Aus der Praxis: Wie der strategische Einsatz funktioniert

Wie dieser Prozess in der Realität aussieht, zeigt das Beispiel von Jonas (Name geändert), einem Marketingmanager, der seinen Job verlor und den Sprung in die Selbständigkeit als digitaler Berater wagte. Anstatt sofort hastig ein Gewerbe anzumelden, nutzte Jonas die strategische Reihenfolge:

- Status klären: Er meldete sich arbeitslos und sicherte seinen Anspruch.

- Professionalisierung: Über einen AVGS-Gutschein buchte er ein intensives Gründungscoaching. Dort feilte er vier Wochen lang an seiner Positionierung und seinem Pricing.

- Businessplan: Gemeinsam mit dem Coach erstellte er einen Businessplan, der die Tragfähigkeit seines Vorhabens klar belegte.

- Antragstellung: Er beantragte den Gründungszuschuss vor der eigentlichen Gründung.

Das Ergebnis: Jonas erhielt die Bewilligung für den vollen Zuschuss. Die sechs Monate „gesicherte Runway“ nutzte er, um hochwertige Referenzkunden zu gewinnen, anstatt aus finanzieller Not heraus schlecht bezahlte Projekte anzunehmen. Heute führt er eine profitable Agentur. Ohne die Förderung wäre der Druck, sofort Umsatz zu generieren, vermutlich zulasten der strategischen Ausrichtung gegangen.

Die Hürden meistern: Vermittlungsvorrang und Ermessensleistung

Der Gründungszuschuss ist seit 2011 eine Ermessensleistung. Es besteht kein Rechtsanspruch. Das führt oft zu der Fehlannahme, die Bewilligung sei reine Glückssache. Doch Verwaltungsentscheidungen folgen einer Logik. Das größte Hindernis ist der gesetzliche Vermittlungsvorrang: Der/die Sachbearbeiter*in muss prüfen, ob nicht doch eine Festanstellung möglich wäre, und prognostizieren, ob die Gründung die Arbeitslosigkeit nachhaltiger beendet.

Die Strategie zur Bewilligung liegt daher in der Qualität der Vorbereitung. Ein exzellenter Businessplan, eine klare Argumentation, warum eine Festanstellung aktuell keine Option ist, und eine positive Tragfähigkeitsbescheinigung durch eine fachkundige Stelle sind die stärksten Argumente. Wenn aus den Unterlagen hervorgeht, dass der/die Gründer*in qualifiziert ist und der Markt das Angebot braucht, reduziert sich das „Ermessen“ der Agentur faktisch drastisch. Eine Ablehnung muss begründet werden – und bei einer wasserdichten Vorbereitung fehlen oft schlicht die Argumente für ein Nein.

Zielgruppen-Check: Für wen ist dieser Weg geeignet?

Nicht für jedes Start-up ist dieser Weg der richtige. Die Förderung ist als Brücke konzipiert, nicht als Großinvestition.

Besonders geeignet ist der Weg für:

- Wissensbasierte Geschäftsmodelle: Berater*innen, Coaches, Agenturen, Freelancer*innen. Hier sind die Anfangsinvestitionen gering, und der Zuschuss deckt die Lebenshaltungskosten perfekt ab.

- Digitale Start-ups & SaaS: Gründer*innen, die Zeit für die Produktentwicklung (Coding, Content) brauchen, bevor der erste Euro fließt.

- Soloselbständige: Die Förderung ist personengebunden und sichert den/die Unternehmer*in direkt ab.

Weniger geeignet ist der Weg für:

- Kapitalintensive Hardware-Gründungen: Wer Maschinen für 500.000 Euro benötigt, für den sind 20.000 Euro Zuschuss nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier werden Bankdarlehen oder VC-Gelder benötigt (wobei der Zuschuss als private Absicherung natürlich dennoch helfen kann).

- Gründungen aus der Festanstellung: Wer nicht arbeitslos ist, hat keinen Zugang zu diesem Topf. Eine „künstliche“ Arbeitslosigkeit herbeizuführen (z.B. durch Eigenkündigung), führt in der Regel zu einer Sperrzeit von 12 Wochen und sollte sehr genau kalkuliert werden.

Fazit: Professionalität statt Bürokratie-Frust

Die Gründung aus der Arbeitslosigkeit ist kein bürokratischer Hürdenlauf, sondern eine der sichersten Startrampen, die der Standort Deutschland zu bieten hat. Wer den Staat als ersten Anker-Investor begreift und die Klaviatur aus ALG 1, AVGS und Gründungszuschuss professionell spielt, startet mit einer Liquidität und Ruhe, von der andere Gründer*innen nur träumen können. Es ist kein Geschenk, sondern eine Investition in die wirtschaftliche Tragfähigkeit von morgen.

Der Autor Lars Weber ist Experte für staatlich geförderte Gründungsberatung und Gründer von avgs.digital. Seit mehreren Jahren begleitet er Gründer*innen bei der Beantragung von AVGS-Coachings und Gründungszuschüssen. Sein Fokus liegt auf tragfähigen Geschäftsmodellen und der professionellen Vorbereitung auf die Selbständigkeit, um bürokratische Hürden sicher zu meistern.

Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel

Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.

Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.

„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.

Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel

Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.

„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.

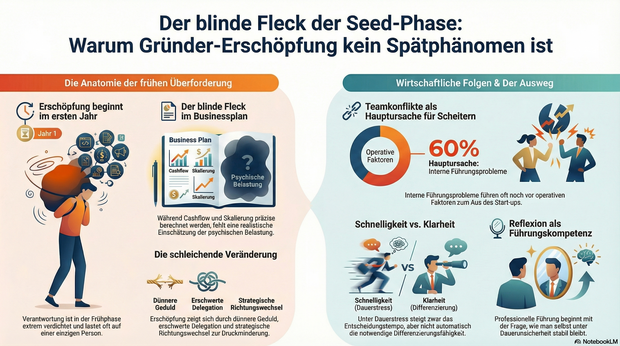

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

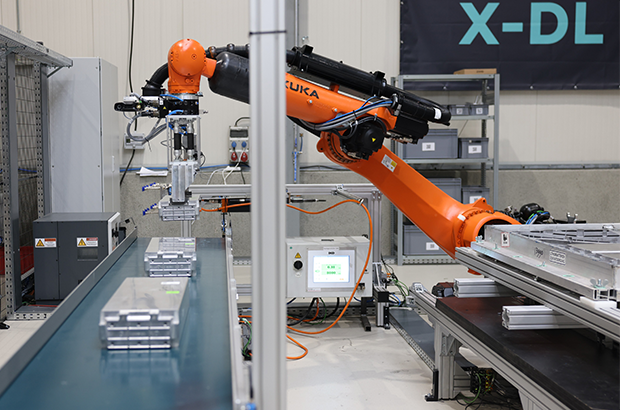

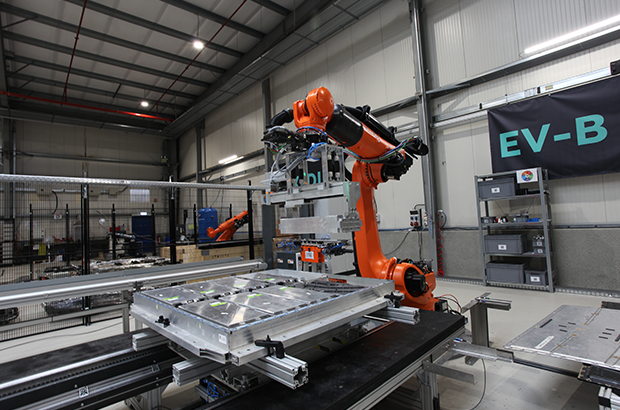

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

Regulierte Produkte online verkaufen: Was Gründer zu REACH, Produktsicherheit & Compliance wissen müssen

Wer einen eigenen Online-Shop aufbaut, denkt zuerst an Marketing, Shop-Design und Logistik. Spätestens beim Sortiment taucht jedoch eine Frage auf, die für viele Gründer entscheidend ist: Darf ich dieses Produkt überhaupt verkaufen – und unter welchen Voraussetzungen?

Gerade bei regulierten Produkten entscheidet rechtliche Sorgfalt nicht nur über Abmahnungen oder Rückrufe, sondern auch über das Vertrauen der Kunden. Dieser Leitfaden zeigt verständlich, worauf Gründer beim Online-Verkauf achten müssen – mit Fokus auf REACH, Produktsicherheit und praktische Compliance.

Was gilt überhaupt als „reguliertes Produkt“?

Regulierte Produkte sind Waren, die besonderen gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Dazu zählen unter anderem:

- Kosmetische Produkte

- Chemische Gemische und Stoffe

- Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel

- Medizinprodukte

- Produkte mit Hautkontakt oder bestimmungsgemäßem Körperkontakt

Typisch für diese Produktgruppen ist:

Nicht allein das Produkt an sich ist relevant – sondern auch Inhaltsstoffe, Kennzeichnung, Nachweise und Dokumentation.

REACH – was Gründer wirklich wissen müssen

REACH ist die zentrale EU-Chemikalienverordnung. Sie betrifft nicht nur klassische Chemikalien, sondern auch viele Alltagsprodukte, wenn darin Stoffe enthalten sind.

Für Gründer im E-Commerce bedeutet das:

- Produkte dürfen keine verbotenen Stoffe enthalten

- Grenzwerte für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) müssen eingehalten werden

- Lieferanten müssen entsprechende Informationen bereitstellen

Wichtig:

Auch Händler tragen Verantwortung – nicht nur Hersteller. Wer Produkte in der EU in Verkehr bringt, muss im Zweifel nachweisen können, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.

Ein häufiger Fehler von Gründern ist es, sich ausschließlich auf Aussagen des Lieferanten zu verlassen, ohne entsprechende Dokumente anzufordern.

Produktsicherheit ist kein Formalthema

Neben REACH gilt in Deutschland und der EU vor allem das Produktsicherheitsrecht. Grundprinzip:

Ein Produkt darf keine Gefahr für Verbraucher darstellen, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.

Dazu gehören unter anderem:

- sichere Materialien

- klare Gebrauchshinweise

- Warnhinweise, wenn Risiken nicht ausgeschlossen werden können

- nachvollziehbare Produktinformationen

Für den Onlinehandel bedeutet das zusätzlich:

Alle relevanten Informationen müssen auch im Shop korrekt dargestellt werden – nicht nur auf der Verpackung.

Kennzeichnung und Dokumentation: oft unterschätzt

Viele Gründer unterschätzen den Aufwand rund um Kennzeichnung und Dokumentation. Dazu zählen zum Beispiel:

- vollständige Hersteller- oder Inverkehrbringerangaben

- Chargenkennzeichnung (je nach Produktgruppe)

- Inhaltsstofflisten

- Sicherheitsdatenblätter, sofern relevant

- interne Ablage aller Nachweise

Gerade bei späteren Prüfungen durch Behörden oder Marktplätze ist eine saubere Dokumentation entscheidend.

Praxisbeispiel: Tattoo-Farben als regulierte Nischenkategorie

Ein besonders anschauliches Beispiel für regulierte Produkte im Onlinehandel sind Tattoo-Farben.

Hier greifen gleich mehrere Regelwerke:

- REACH-Verordnung

- zusätzliche nationale Vorgaben

- verschärfte Grenzwerte für Pigmente und Inhaltsstoffe

Für Händler und Gründer bedeutet das:

- nur konforme Produkte dürfen angeboten werden

- Konformitätsnachweise müssen vorliegen

- Kunden erwarten zunehmend transparente Informationen zur Sicherheit

Ein guter Überblick über eine solche regulierte Produktkategorie findet sich zum Beispiel hier: https://www.murostar.com/Tattoo-Farben

Gerade für Gründer ist diese Branche interessant, weil sie zeigt, wie sich ein klar regulierter Markt dennoch erfolgreich und nachhaltig bedienen lässt – sofern die rechtlichen Anforderungen von Beginn an eingeplant werden.

Compliance als Wettbewerbsvorteil nutzen

Viele Start-ups sehen Regulierung zunächst als Hürde. In der Praxis kann Compliance jedoch ein klarer Wettbewerbsvorteil sein.

Denn Kunden achten immer stärker auf:

- Sicherheit

- Transparenz

- nachvollziehbare Produktinformationen

- verantwortungsvollen Umgang mit Materialien

Wer diese Aspekte aktiv kommuniziert – etwa durch klare Produktbeschreibungen, Zertifikate oder erklärende Inhalte – positioniert sich als seriöser Anbieter.

Gerade in sensiblen Produktbereichen (Hautkontakt, Körperanwendung, Gesundheit) ist Vertrauen häufig kaufentscheidend.

Typische Fehler von Gründern – und wie man sie vermeidet

Aus der Praxis lassen sich immer wieder dieselben Fehler beobachten:

1. Unvollständige Lieferantendokumente

Viele Gründer lassen sich keine vollständigen Konformitätsnachweise aushändigen.

2. Falsche Annahme: „Mein Großhändler haftet schon“

Auch Händler können als Inverkehrbringer gelten – insbesondere bei Importen aus Nicht-EU-Ländern.

3. Fehlende Produktinformationen im Shop

Gesetzlich geforderte Angaben fehlen häufig in den Produktbeschreibungen.

4. Keine klare interne Zuständigkeit

Niemand im Unternehmen fühlt sich für regulatorische Themen verantwortlich.

Abhilfe schafft meist ein einfacher, aber konsequenter Prozess:

- feste Checkliste je Produktgruppe

- zentrale Ablage aller Dokumente

- klare Zuständigkeit im Team

Import aus Drittstaaten: besonders kritisch

Wer Ware aus Nicht-EU-Ländern importiert, trägt ein deutlich höheres Risiko. In diesem Fall wird der Händler in vielen Fällen rechtlich zum Inverkehrbringer.

Das bedeutet konkret:

- volle Verantwortung für Konformität

- eigene Prüfpflichten

- ggf. eigene Registrierungspflichten

Gerade Gründer sollten hier sehr vorsichtig kalkulieren und frühzeitig fachlichen Rat einholen.

Wann lohnt sich externe Unterstützung?

Spätestens wenn mehrere regulierte Produktgruppen im Sortiment sind, ist es sinnvoll, externe Fachstellen einzubinden – etwa:

- spezialisierte Rechtsanwälte

- Compliance-Berater

- Prüfinstitute

Das verursacht Kosten, verhindert aber oft deutlich höhere Folgekosten durch Rückrufe, Marktplatzsperren oder Abmahnungen.

Fazit: Rechtssicher starten – und Vertrauen systematisch aufbauen

Regulierte Produkte online zu verkaufen ist für Gründer gut machbar – erfordert jedoch Struktur, Planung und Verantwortungsbewusstsein.

Wer sich frühzeitig mit folgenden Punkten beschäftigt,

- REACH-Anforderungen

- Produktsicherheitsrecht

- Kennzeichnungspflichten

- saubere Lieferantendokumentation

legt nicht nur den Grundstein für rechtssicheren Handel, sondern auch für langfristiges Kundenvertrauen.

Gerade in spezialisierten Nischen zeigt sich: Compliance ist kein Bremsklotz – sondern ein echtes Qualitätsmerkmal im modernen E-Commerce.

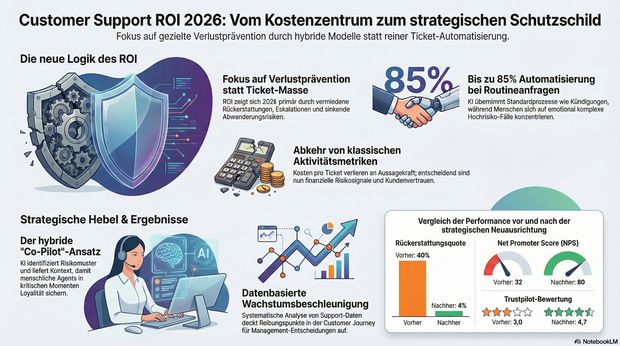

Customer-Support-ROI 2026: Warum Ticket-Automatisierung allein nicht ausreicht

Im Jahr 2026 stehen viele Führungskräfte vor einem echten Paradox: Die klassischen Kennzahlen im Customer Support erreichen Höchststände – und dennoch bleibt der Zusammenhang mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen oft unklar.

Das Problem liegt nicht darin, dass gängige Automatisierungsansätze grundsätzlich nicht funktionieren. Vielmehr reicht es nicht aus, lediglich Tickets zu automatisieren, wenn Customer Support tatsächlich einen belastbaren ROI liefern soll. Der wahre Wert von Support liegt heute nicht mehr in der massenhaften Bearbeitung von Anfragen, sondern darin, Probleme frühzeitig zu verhindern, bevor sie sich zu messbaren wirtschaftlichen Verlusten entwickeln.

Warum sich Support-ROI 2026 schwerer belegen lässt

Moderne Support-Organisationen entwickeln sich zunehmend hin zu hybriden Modellen, in denen KI und menschliche Agents zusammenarbeiten. Eine Gartner-Umfrage zeigt: 95 % der Customer-Service-Verantwortlichen planen, auch künftig menschliche Agents parallel zu KI einzusetzen. Hybride Setups sind damit längst auf dem Weg zum Standard.