Aktuelle Events

Der visuelle Elevator Pitch

Warum es sinnvoll ist, ein Erklärvideo in das Pitch Deck zu integrieren und wie du ein animiertes Video Step-by-Step Realität werden lässt.

Ein Pitch Deck präsentiert deine Idee in wenigen Minuten. Es ist eine Präsentation, die in der Regel zwischen zehn und 15 Folien umfasst und die wichtigsten Aspekte deines Unternehmens oder Projekts zusammenfasst. Ein gut gestaltetes Pitch Deck ist der Schlüssel, um Investor*innen, Geschäftspartner*innen und Kund*innen zu gewinnen. Doch wie sticht man in der Flut von Präsentationen heraus? Die Antwort: mit einem integrierten Erklärvideo.

Die Bedeutung eines überzeugenden Pitch Decks

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist ein starkes Pitch Deck unerlässlich. Es muss nicht nur informativ, sondern auch visuell ansprechend und leicht verständlich sein. Die meisten Investor*innen nehmen sich nur wenige Minuten Zeit, um ein Pitch Deck durchzusehen. Wenn du sie in dieser Zeit nicht überzeugst, ist die Chance vertan. Ein überzeugendes Pitch Deck ist deine Visitenkarte; es zeigt, dass du vorbereitet bist und deine Idee klar kommunizieren kannst.

Studien zeigen, dass ein Pitch Deck durchschnittlich nur drei Minuten und 44 Sekunden betrachtet wird. Oft reicht das nicht aus, um komplexe Ideen zu vermitteln. Deshalb setzt ein wachsender Trend auf die Integration von animierten Videos.

Warum ein Erklärvideo in dein Pitch Deck integrieren?

Ein Pitch Deck kann schnell zur Aneinanderreihung von Folien und Textblöcken verkommen – und das führt oft dazu, dass die Aufmerksamkeit des Publikums nachlässt. Ein geschickt platziertes Erklärvideo kann hier Wunder wirken. Bewegte Bilder, kombiniert mit einer klaren und einfachen Sprache, ziehen das Interesse sofort auf sich. Untersuchungen belegen, dass visuelle Inhalte bis zu 60.000 Mal schneller in unserem Gehirn verarbeitet werden als bloßer Text. Ein Erklärvideo kann also helfen, deine Kernbotschaft in wenigen Sekunden effektiv zu vermitteln.

Komplexität? Kein Problem!

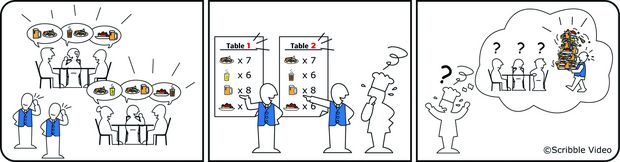

Gute Ideen haben meist komplexe Wirkprinzipien bzw. Hintergründe. Ein Erklärvideo kann dazu beitragen, diese Sachverhalte auf leicht verständliche Weise zu präsentieren. Statt mit Fachjargon und komplizierten Diagrammen zu verwirren, nutzt ein Erklärvideo klare Visualisierungen und eine narrative Struktur, um die wichtigsten Punkte deines Pitches zu verdeutlichen. Durch die Kombination aus Bild und Ton werden komplexe Informationen schneller und besser verstanden.

Mit Storytelling zur emotionalen Verbindung

Erfolgreiches Marketing basiert auf Geschichten – das gilt auch für ein Pitch Deck. Ein Erklärvideo nutzt die Kraft des Storytellings, um eine emotionale Verbindung zum Publikum aufzubauen. Menschen erinnern sich eher an Geschichten als an bloße Zahlen und Fakten. Wenn du deine Geschäftsidee in eine spannende Geschichte verpackst, bleibt sie besser im Gedächtnis deines Zielpublikums. Laut einer Studie von Stanford erinnern sich 63 Prozent der Menschen an Geschichten, während sich nur fünf Prozent an einzelne Statistiken erinnern. Ein animiertes Video kann also der Schlüssel sein, um dein Pitch Deck unvergesslich zu machen.

Der Überraschungseffekt

Ein Pitch Deck mit integriertem Video hat einen weiteren entscheidenden Vorteil: es überrascht. Während die meisten Präsentationen nach dem klassischen Muster ablaufen, stechen diejenigen heraus, die innovative Elemente verwenden. Ein Erklärvideo ist kurz, prägnant und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Das schafft nicht nur Aufmerksamkeit, sondern erhöht auch die Chance, dass deine Idee in Erinnerung bleibt und überzeugt.

Pitch Deck mit Wow-Effekt

Investiere Zeit und Ressourcen in die Erstellung deines Erklärvideos, und du wirst sehen, wie es die Wirkung deines Pitch Decks verstärkt. In der Welt der schnellen Entscheidungen kann ein visuell ansprechendes und intelligentes Pitch Deck den Unterschied zwischen einem Ja oder einem Nein bedeuten.

So erstellst du ein Erklärvideo für dein Pitch Deck

Somit ist klar ersichtlich, warum ein Erklärvideo dein Pitch Deck auf ein neues Level hebt. Aber wie geht man bei der Erstellung eines solchen Videos am besten vor? Die gute Nachricht ist: Es ist einfacher, als du denkst. Mit der richtigen Planung und den richtigen Tools kannst du ein überzeugendes Video erstellen, das deine Idee klar und packend vermittelt. So geht’s:

Step 1: Klarheit schaffen – Was ist das Ziel deines Videos?

Bevor du mit der Erstellung deines Erklärvideos beginnst, musst du dir über das Ziel im Klaren sein. Was soll das Video bewirken? Möchtest du Investor*innen überzeugen, Kund*innen gewinnen oder potenzielle Geschäftspartner*innen begeistern?

Dein Ziel bestimmt Inhalt und Aufbau des Videos. Ein klar definiertes Ziel hilft dir, den Fokus zu behalten und die richtigen Kernbotschaften zu vermitteln. Hierbei solltest du dich fragen: Was ist die Hauptbotschaft, die dein Zielpublikum mitnehmen soll?

Ein häufiger Fehler ist es, zu viele Details in ein Video zu packen. Halte es stattdessen einfach und fokussiere dich auf das Wesentliche. Überlege dir, welche Informationen wirklich relevant sind und wie du sie in eine packende Story integrieren kannst.

Ein Brainstorming im Team kann die entscheidenden Impulse für eine treffende Story liefern. Wichtig ist, gleich die passenden Visualisierungen zu suchen. Eine Metapher zu finden oder ein technisches Thema in eine nicht technische, alltägliche Umgebung zu übertragen, kann den Aha-Moment beim Publikum auslösen.

Step 2: Entwickle dein Storyboard

Das Storyboard ist das Drehbuch deines Videos. Es ist der visuelle Plan, der die Struktur und den Ablauf des Videos Szene für Szene festlegt. Beginne damit, die wichtigsten Punkte deines Pitch Decks zu identifizieren und diese in eine logische Reihenfolge zu bringen.

Step 3: Die perfekte Story – die Heldenreise in fünf Stationen

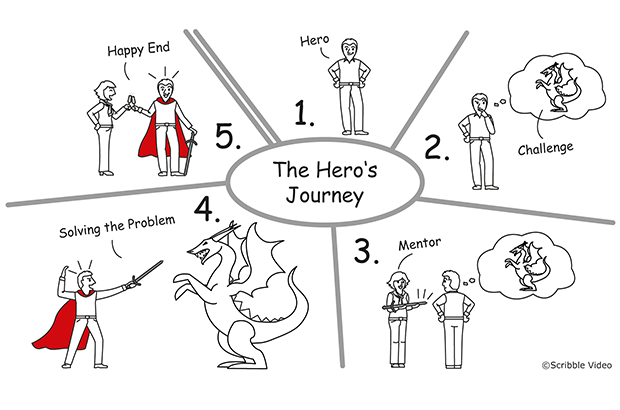

Eine großartige Story bildet das Herzstück deines Erklärvideos. Um eine solche Story zu entwickeln, gibt es eine effektive Struktur, die sogenannte Heldenreise. Diese Struktur stammt ursprünglich aus der Mythologie und wird in vielen Hollywood-Blockbustern verwendet. Sie ist aber auch in der Geschäftswelt äußerst wirkungsvoll.

Damit deine Story auf den Punkt kommt, kannst du die Heldenreise auf fünf zentrale Stationen reduzieren (siehe dazu auch die nachfolgende Grafik):

1. Vorstellung des Helden

Der Held ist dein(e) Kund*in bzw. die Zielgruppe für deine Lösung. Stelle ihn/sie vor, indem du seine/ihre aktuelle Situation und das dazugehörige Umfeld beschreibst. Dies schafft eine Verbindung zum Publikum, das sich so mit dem Helden identifizieren kann.

2. Die Herausforderung

Der Held steht vor einem Problem, das ihn zum Handeln zwingt. Dieses Problem ist die zentrale Herausforderung, die dein Produkt oder deine Dienstleistung lösen wird.

3. Der Mentor erscheint

Du trittst als Mentor*in auf und präsentierst deine Lösung. Dies kann in Form einer Dienstleistung, eines Produkts oder eines Prozesses geschehen. Du gibst dem Helden das notwendige Werkzeug, um sein Problem zu lösen.

4. Der Held löst das Problem

Mit deiner Hilfe bewältigt der Held seine Herausforderung. Zeige, wie dein Produkt oder deine Dienstleistung den entscheidenden Unterschied macht und letztlich zum Erfolg führt.

5. Happy End: Der Held erreicht sein Ziel

Am Ende steht der Held als Sieger da. Das Problem ist gelöst, und er kehrt in seine Welt zurück – jedoch in eine verbesserte Version dieser Welt, dank deiner Lösung.

Mit dieser Struktur schaffst du auch eine emotionale Verbindung zu deinem Publikum. Diese Verbindung ist entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und deine Botschaft nachhaltig im Gedächtnis der Zuschauer*innen zu verankern.

Step 4: Bilder sagen mehr als tausend Worte

Ein Erklärvideo lebt von seinen Bildern. Wähle Bilder und Grafiken, die deine Botschaft unterstützen und verstärken. Dabei gilt: Weniger ist mehr. Überlade das Video nicht mit zu vielen Informationen. Konzentriere dich auf einfache, aber aussagekräftige Visualisierungen.

Step 5: Software und Tools

Die Wahl der richtigen Software oder des/der richtigen Dienstleister*in ist entscheidend für den Erfolg deines Videos. Es gibt zahlreiche Tools, die dir bei der Erstellung helfen können. Im Bereich der Whiteboard-Animationen sind folgende Programme besonders beliebt:

- Doodly: Ein einfach zu bedienendes Tool, das speziell für die Erstellung von Whiteboard-Videos entwickelt wurde. Mit Doodly kannst du per Drag-and-Drop Szenen erstellen und aus einer Vielzahl von vorgefertigten Illustrationen und anderen Elementen wählen.

- Videoscribe: Ein weiteres Tool, das sich auf Whiteboard-Animationen spezialisiert hat. Videoscribe ermöglicht es dir, animierte Videos zu erstellen, bei denen der Fokus auf der zeichnenden Hand liegt.

- Powtoon: Ein sehr bekanntes Tool, das sich auf die Erstellung von animierten Präsentationen und Erklärvideos spezialisiert hat. Powtoon bietet zahlreiche Vorlagen und ist besonders für Unternehmen geeignet, die professionelle Videos ohne viel Aufwand erstellen möchten.

Tipp: Die meisten Tools bieten eine Testversion, um sie kennenzulernen.

Entscheidest du dich für eine(n) Dienstleister*in, achte darauf, dass er/sie deine Vision versteht und in der Lage ist, diese kreativ umzusetzen. Ein professionelles Video hat oft einen höheren Preis, aber die Investition lohnt sich, um Investor*innen oder Geschäftspartner*innen zu überzeugen. Außerdem haben viele Erklärvideo-Agenturen ein günstiges Start-upAngebot.

Step 6: Kurz und knackig – die ideale Länge

Zeit ist kostbar, und das gilt besonders für Investor*innen. Dein Erklärvideo sollte deshalb nicht länger als ein bis zwei Minuten sein. In dieser kurzen Zeit musst du deine Hauptbotschaft klar und prägnant vermitteln. Achte besonders auf den Text, denn er bestimmt die Länge des Videos.

Step 7: Die Stimme gibt den Ton an

Ein Erklärvideo ohne Ton ist nur halb so wirkungsvoll. Die Vertonung kann entweder über eine(n) professionelle(n) Sprecher*in oder – was noch authentischer ist – live durch dich als Präsentator*in während einer Pitch-Präsentation erfolgen. Ein(e) professionelle(r) Sprecher*in sorgt für eine klare Stimme, die die Botschaft präzise und einprägsam vermittelt. Kommentierst du das Video selbst, ist es wichtig, dass du den Text perfekt beherrschst und dass das Timing stimmt.

Integration ins Pitch Deck

Die Platzierung deines Erklärvideos im Pitch Deck ist entscheidend. Es sollte an einer Stelle eingefügt werden, an der es die größte Wirkung erzielt. Eine gute Möglichkeit ist, das Video gleich zu Beginn des Pitch Decks zu integrieren. So ziehst du die Aufmerksamkeit des Publikums sofort auf dich und setzt einen starken Akzent für den weiteren Verlauf der Präsentation. Verwende gängige Videoformate wie MP4, die auf den meisten Geräten abgespielt werden können. Achte darauf, dass das Video in einer ausreichend hohen Auflösung vorliegt, damit es auf großen Bildschirmen gut aussieht.

Urheberrechte im Blick

Verwendest du Grafiken, Musik oder andere Medien in deinem Video, musst du sicherstellen, dass du die Lizenzen besitzt. Verwende nur lizenzfreie oder selbst erstellte Inhalte, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Die Bilddatenbanken der erwähnten Programme kannst du problemlos verwenden. Solltest du unsicher sein, ob du die Rechte an einem bestimmten Inhalt besitzt, lass dich rechtlich beraten.

Vorbereitung auf den Pitch

Ein tolles Pitch Deck und ein überzeugendes Erklärvideo sind nutzlos, wenn du beim Live Pitch nicht souverän auftrittst. Übe deine Präsentation, bis sie sitzt. Achte darauf, dass du das Timing des Videos genau kennst und es nahtlos in deine Präsentation integrierst.

Feedback einholen

Bevor du dein Pitch Deck und das Erklärvideo im echten Pitch verwendest, hol dir Feedback ein. Zeige es anderen Unternehmer*innen, Kolleg*innen oder Freund*innen und frage nach ihrer ehrlichen Meinung. Oft sieht man selbst die kleinen Schwächen nicht, die anderen sofort auffallen.

Der Autor Carsten F. Müller ist Gründer der Agentur Scribble Video, die seit 10 Jahren animierte Erklärvideos für Produkte, Dienstleistungen und Schulungsprojekte produziert.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

Wie junge Start-ups ihre Liquidität mit smarten Kreditkarten-Workflows stabil halten

Wie Selbständige ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Für junge Start-ups ist Liquidität das zentrale Kapital – sie entscheidet darüber, ob ein Unternehmen wachsen, auf Chancen reagieren oder unvorhergesehene Herausforderungen meistern kann. Doch gerade in den frühen Phasen fehlt oft die nötige Transparenz über Ausgaben, Zahlungen und finanzielle Verpflichtungen. Unübersichtliche Prozesse und manuelle Abrechnungen binden nicht nur Zeit, sondern bergen auch Risiken für den Geschäftsbetrieb.

Smarte Kreditkarten-Workflows bieten eine einfache und gleichzeitig effektive Lösung. Sie ermöglichen Start-ups, alle Ausgaben zentral zu erfassen, Limits individuell zu steuern und Auswertungen automatisiert zu generieren. Auf diese Weise behalten Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, ohne sich in komplizierten Buchhaltungsprozessen zu verlieren.

In diesem Artikel zeigen wir, wie Start-ups ihre Liquidität gezielt stabilisieren, interne Abläufe optimieren und das volle Potenzial von Firmenkreditkarten nutzen können.

Die Herausforderung: Liquiditätsmanagement in jungen Unternehmen

Viele junge Start-ups stehen vor der gleichen Grundproblematik: begrenzte finanzielle Ressourcen treffen auf komplexe Ausgabenstrukturen. Hohe Fixkosten, verzögerte Zahlungen von Kunden oder unerwartete Investitionen können die Liquidität schnell belasten. Ohne klar strukturierte Prozesse fehlt Gründerinnen und Gründern oft die Übersicht, welche Mittel tatsächlich verfügbar sind und welche Verpflichtungen bald fällig werden.

Typische Stolperfallen zeigen sich vor allem in den Bereichen Reisekosten, Büromaterial, Software-Abonnements und Marketingausgaben. Werden diese Ausgaben nicht zentral erfasst oder kontrolliert, entstehen schnell Fehler in der Abrechnung, doppelte Zahlungen oder verspätete Buchungen, die Liquiditätsengpässe verschärfen.

Die Lösung liegt in strukturierten Workflows, die Ausgaben transparent machen, Freigaben vereinfachen und Abrechnungen automatisieren. So behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über Cashflow, Zahlungsziele und Kostenstellen – und können Entscheidungen auf fundierter Basis treffen.

Smarte Kreditkarten als zentraler Hebel

Eine zentrale Lösung für die typischen Liquiditätsprobleme junger Start-ups sind smarte Firmenkreditkarten. Sie bieten nicht nur eine einfache Möglichkeit, alle Ausgaben zentral zu erfassen, sondern erleichtern auch die Kontrolle über Budgets und Zahlungsprozesse. Mit individuell einstellbaren Limits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, automatisierten Benachrichtigungen bei ungewöhnlichen Ausgaben und Echtzeit-Reporting wird der Finanzalltag deutlich transparenter.

Durch die Nutzung von Firmenkreditkarten können Start-ups Zeit sparen, Fehler vermeiden und die Liquidität aktiv steuern. Alle Transaktionen lassen sich in Echtzeit überwachen, kategorisieren und für die Buchhaltung exportieren. Dies reduziert nicht nur administrative Belastungen, sondern ermöglicht auch eine bessere Planung von Investitionen und operativen Ausgaben.

Zudem bieten moderne Kreditkartenlösungen oft digitale Schnittstellen zu Buchhaltungs- und Controlling-Tools, wodurch der Workflow vollständig automatisiert werden kann. Start-ups gewinnen so mehr strategische Freiheit, um sich auf Wachstum und Innovation zu konzentrieren, statt auf manuelle Finanzprozesse.

Praxisbeispiel: Integration von Kreditkarten-Workflows im Start-up-Alltag

Um die Vorteile smarter Kreditkarten zu veranschaulichen, betrachten wir ein Start-up, das in der Technologiebranche tätig ist. In den ersten Monaten kämpfte das Unternehmen mit unübersichtlichen Ausgaben: Reisekostenabrechnungen verzögerten sich, Marketingausgaben liefen aus dem Ruder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten private Karten, was die Buchhaltung erheblich belastete.

Durch die Einführung eines strukturierten Kreditkarten-Workflows konnte das Start-up alle Zahlungen zentral bündeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten individuelle Karten mit festgelegten Limits, wodurch Ausgaben in Echtzeit erfasst und kategorisiert wurden. Genehmigungsprozesse wurden digitalisiert, und die Buchhaltung konnte direkt auf konsolidierte Reports zugreifen. Dies führte zu einer deutlich besseren Übersicht über den Cashflow und erleichterte die Finanzplanung für die kommenden Quartale.

Darüber hinaus nutzte das Unternehmen Informationen und Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz – Finanzierung von Start-ups, um passende Finanzierungsinstrumente zu identifizieren und die Liquidität langfristig zu sichern. Die Kombination aus smarten Kreditkarten und gezielter Nutzung von Förderressourcen verschaffte dem Start-up mehr Handlungsspielraum und reduzierte finanzielle Risiken erheblich.

Tipps für die optimale Nutzung von Firmenkreditkarten

Damit Start-ups die Vorteile smarter Kreditkarten voll ausschöpfen, sollten einige Praxisregeln beachtet werden:

- Individuelle Limits vergeben: Legen Sie für jeden Mitarbeiter und jede Miterabeiterin ein passendes Ausgabelimit fest. Das verhindert Überziehungen und sorgt für Budgetkontrolle.

- Automatisierte Buchhaltung nutzen: Moderne Kartenlösungen bieten Schnittstellen zu Buchhaltungs-Tools. So lassen sich Ausgaben automatisch kategorisieren und Reports generieren.

- Regelmäßige Kontrolle der Ausgaben: Auch mit digitalen Tools sollten die Transaktionen wöchentlich geprüft werden. Das hilft, Fehler oder unübliche Zahlungen frühzeitig zu erkennen.

- Integration in interne Prozesse: Verknüpfen Sie die Kreditkarten mit Freigabeprozessen, Genehmigungen und Controlling-Tools. So werden alle Ausgaben transparenter und nachvollziehbarer.

- Schulung des Teams: Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Karten richtig nutzen und sich der Regeln bewusst sind. Transparenz und klare Richtlinien minimieren Fehlbuchungen und Missverständnisse.

Durch die konsequente Umsetzung dieser Tipps behalten Gründerinnen und Gründer jederzeit die Kontrolle über ihre Finanzen, reduzieren administrative Belastungen und verbessern die Planungssicherheit für Wachstum und Investitionen.

Fazit & Ausblick

Smarte Kreditkarten-Workflows sind für junge Start-ups ein entscheidender Hebel, um die Liquidität zu stabilisieren und interne Abläufe effizient zu gestalten. Sie ermöglichen kontrollierte Ausgaben, transparente Prozesse und automatisierte Reports, wodurch Gründerinnen und Gründer jederzeit den Überblick über den Cashflow behalten.

Die Kombination aus digitalisierten Kreditkartenprozessen und gezielter Nutzung von Förder- und Finanzierungsinformationen verschafft Start-ups strategische Flexibilität. So können Ressourcen gezielt für Wachstum, Innovation und Marktchancen eingesetzt werden, ohne dass die Liquidität unnötig belastet wird.

Mit dem fortschreitenden Ausbau digitaler Finanzlösungen wird es für Start-ups künftig noch einfacher, Zahlungen zu optimieren, Risiken zu minimieren und operative Entscheidungen auf fundierter Basis zu treffen. Wer diese Tools frühzeitig integriert, legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg und finanzielles Wachstum.

60 Mio. Euro für DeepTech: U2V startet Uni-Spin-off-Fonds

Der Fokus des Fonds für DeepTech-Spin-offs aus Europas Technischen Universitäten liegt auf KI, Novel Computing, IndustrialTech einschließlich Dual Use und CleanTech.

U2V (University2Ventures) ist ein europäischer Frühphaseninvestor mit Fokus auf Spin-offs aus Forschung und Hochschulen. 2025 aus dem Earlybird-X-Team hervorgegangen, investiert U2V in Start-ups aus KI, Novel Computing, Industrial Tech und Clean Tech – und unterstützt Forscherinnen und Forscher beim Übergang in die Gründung. Von Berlin, Aachen und London aus kombiniert das Team über 30 Jahre Erfahrung im Tech-Bereich mit starken Verbindungen zu Europas Technischen Universitäten und einem Netzwerk von mehr als 500 Unternehmen.

Transfer innovativer Technologien aus Universitäten beschleunigen

Mit dem ersten Closing seines 60-Millionen-Euro-Fonds I startet U2V in eine neue Phase der Förderung wissenschaftsbasierter Gründungen. Der Fonds unterstützt Gründerinnen und Gründer, die auf Basis europäischer Spitzenforschung skalierbare DeepTech-Unternehmen aufbauen – und so Wissenschaft und Industrie enger miteinander verzahnen. Ziel ist es, den Transfer innovativer Technologien aus Universitäten zu beschleunigen und zugleich Europas technologische Souveränität langfristig zu stärken.

U2V investiert europaweit in Start-ups in der Pre-Seed- und Seed-Phase, mit Fokus auf KI, Novel Computing, IndustrialTech einschließlich Dual Use und Clean Tech. Insgesamt plant U2V bis zu 25 Beteiligungen.

Investitionen in Europas Gründerinnen und Gründer aus Wissenschaft und Forschung

U2V setzt auf wissenschaftsgetriebenes Unternehmertum. Das Modell baut auf der Erfahrung des Teams aus der Zeit bei Earlybird-X auf – einem der ersten europäischen Fonds, der sich auf DeepTech-Spin-offs spezialisiert hat. Der Ansatz bleibt derselbe, nur konsequenter: Forschende Gründerinnen und Gründer werden früh mit Industriepartnern vernetzt, um Produktentwicklung und Markteintritt deutlich zu beschleunigen.

„Europa ist führend in der Wissenschaft, aber zu selten entstehen daraus globale Unternehmen“, sagt Dr. Philipp Semmer, Founding Partner bei U2V. „Mit U2V wollen wir das ändern: Wir helfen Wissenschaftlern, Unternehmer zu werden – und verbinden Forschung, Kapital und Industrie, um Europas nächste Generation wegweisender Deep-Tech-Unternehmen aufzubauen.“

Das Team vereint wissenschaftliche, technische und unternehmerische Erfahrung und unterstützt die Start-ups mit Kapital, strategischem Sparring, Industrie-Access und operativer Begleitung – damit aus Forschung nachhaltige, resiliente Unternehmen werden.

Brücke zwischen Forschung und Industrie

U2V verbindet den direkten Zugang zu führenden europäischen Technischen Universitäten und Tech-Ökosystemen – darunter TU München, ETH Zürich, RWTH Aachen, École Polytechnique Paris, die Universitäten Oxford und Cambridge, Imperial College London, DTU Kopenhagen und Politecnico di Milano, mit über 500 Partnerunternehmen aus Wirtschaft und Industrie.

Diese Kombination schafft einen schnellen Marktzugang und ermöglicht den Portfoliounternehmen frühe Pilotprojekte und Kundenkontakte. In enger Zusammenarbeit mit Tech-Transfer-Centern der Universitäten und Corporate Innovation-Teams großer Unternehmen beschleunigt U2V so die Kommerzialisierung und Folgefinanzierungen.

„Unser Netzwerk gibt Gründern etwas, das vielen DeepTech-Start-ups in der Frühphase fehlt: direkten Zugang zu Kunden und echtes Feedback aus dem Markt“, sagt Dr. Johannes Triebs, Founding Partner bei U2V. „Ob KI-Anwendung, Quantensensorik oder Carbon-Capture-Prozess – wir sorgen dafür, dass aus Technologie echte Traktion wird.“

Das Gründungsteam, bestehend aus Philipp Semmer, Michael Schmitt und Johannes Triebs, bringt mehr als 30 Jahre kombinierte Venture-Erfahrung mit – und baut auf erfolgreiche Investments aus früheren Fonds wie Earlybird-X und Motu Ventures auf. Zu den bisherigen Portfolios zählen etwa Quantum Diamonds (Quantensensorik für die Halbleiterindustrie), Greenlyte (Carbon Capture), Ncodin (Photonikchips), Certivity (KI-basierte Regulierungsanalyse), Twaice (Batterieanalytik) und LiveEO (Risikoanalysen aus dem All). Insgesamt haben die Partner über 50 Start-ups finanziert und bereits mehr als zehn Exits erzielt.

Das Ziel: Europas führende Plattform für DeepTech-Spin-offs bauen

Mit dem ersten Closing – unterstützt von Unternehmen wie dem Ankerinvestor Jungheinrich über Uplift Ventures sowie mehreren Family Offices, Seriengründer*innen und Führungskräften aus der Industrie – verfolgt U2V das Ziel, Europas führende Plattform für DeepTech-Spin-offs aufzubauen. Ziel ist es, universitäre Forschung in industrielle Anwendungen zu überführen, die auch international Bestand haben.

FION Energy sichert 1,4 Mio. € für KI-optimierte Batteriesysteme

FION Energy wurde 2025 von Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta in Berlin gegründet. Das CleanTech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit.

Europas Industrie zahlt im Schnitt rund 50 % mehr für Strom als Wettbewerber*innen in den USA oder China – eine Belastung, die Produktionsstandorte unter Druck setzt. Ursache sind schwankende Einspeisungen aus Wind und Sonne und fehlende Verbrauchsflexibilität in den Werken.

Das Berliner CleanTech-Start-up FION Energy hat dafür eine Lösung entwickelt und eine Pre-Seed-Finanzierung über 1,4 Mio. € abgeschlossen – angeführt von HTGF und Norrsken Evolve, mit Beteiligung erfahrener Business Angels.

FION bringt mit Batteriespeichern mehr Stromflexibilität ins Werk – herstellerunabhängig und KI-gesteuert für einen wirtschaftlich optimalen Betrieb. Das frische Kapital soll den Roll-out, die Weiterentwicklung der Plattform und den Teamausbau beschleunigen, um Energiekosten zu senken und Standorte zu stärken.

Industrielle Batteriespeicher – einfach, wirtschaftlich, intelligent

Die meisten Industrieunternehmen wollen ihre Energiekosten senken, stoßen dabei aber auf technische Komplexität und hohen Betriebsaufwand. FION bietet eine Gesamtlösung – von der Standortanalyse über Dimensionierung, Beschaffung und Installation eines schlüsselfertigen Batteriesystem bis zum laufenden Betrieb. Die firmeneigene KI-Dispatch-Engine lernt Verbrauchsmuster, liest Tarife und Marktpreise und steuert die Batterie autonom. So werden Lastspitzen geglättet, Netzentgelte reduziert und Preis-Arbitrage genutzt - ohne zusätzlichen Aufwand für die Betriebe. Das Ergebnis: bis zu 50 % geringere Stromkosten.

Mission und Ausblick

FIONs Mission ist, Energie zum Wettbewerbsvorteil der Industrie zu machen - und damit Produktion in Europa wieder wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Langfristig entsteht eine Plattform, die industrielle Standorte zu einem intelligenten, dezentralen Energienetz verbindet – in dem jede Fabrik nicht nur Energie verbraucht, sondern sie aktiv managt und vermarktet. Philipp Hamm, Mitgründer & Geschäftsführer von FION Energy: „Europas Industrie verliert durch hohe Stromkosten an Boden. Mit FION wird Energie planbar und profitabel – unsere KI macht Batteriespeicher zum echten Wettbewerbsvorteil.“

Münchner HealthTech Virtonomy sichert sich 5 Mio. Euro Series A Finanzierungsrunde

Die Virtonomy GmbH wurde im Ende 2019 in München von Dr. Simon Sonntag (CEO) und Wen-Yang Chu (CTO) gegründet und entwickelt eine cloudbasierte Plattform zur Digitalisierung der Planung und Durchführung klinischer Prüfungen für Medizinprodukte auf Basis umfangreicher bildgebender, physiologischer und pathologischer Datensätze sowie datengetriebener virtueller Patient*innen.

Ziel ist die signifikante Reduktion von Tier- und Humanversuchen durch validierte, datenbasierte Simulationen, die Hersteller*innen schnellere, kosteneffizientere und regulatorisch anschlussfähige Prüfpfade ermöglichen. Das Unternehmen vereint Expertisen in Medizintechnik, medizinischer Bildverarbeitung, künstlicher Intelligenz und numerischer Simulation und beschäftigt derzeit über 20 Mitarbeitende.

Jetzt hat Virtonomy seine Series A Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnte das Unternehmen dabei über 5 Mio. Euro sichern. Bayern Kapital beteiligte sich als langjähriger Partner mit einem erhöhten Investment von über 2 Mio. Euro. Aufgrund der starken Nachfrage und des großen Interesses der Investor*innen wurde das Kapital in der laufenden Finanzierungsrunde zudem erhöht. Companisto führte die Runde als Lead-Investor mit Beteiligungen von rund 3,3 Mio. Euro an. Bereits zuvor hatten namhafte internationale Venture-Capital-Investoren wie Accenture Ventures, Dieter von Holtzbrinck Ventures, Honeystone Ventures, Pace Ventures, UnternehmerTUM und Plug & Play in Virtonomy investiert.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Series-A-Finanzierungsrunde legen wir den Grundstein, um die Virtonomy-Plattform weiter international zu skalieren, die regulatorische Validierung zu intensivieren und neue Märkte zu erschließen. Die starke Unterstützung durch Companisto und Bayern Kapital bestätigt die Relevanz unserer datenbasierten virtuellen Patient*innen als verlässliche Alternative zu langwierigen Studien und Tierversuchen. Unsere Vision ist, dass jedes Medizinprodukt weltweit schneller, sicherer und effizienter auf den Markt kommt, unter Nutzung unserer digitalen Patientenzwillinge“, sagt Dr. Simon Sonntag, CEO und Gründer von Virtonomy.

Gründer*in der Woche: Giuseppe Leo – hier geht es um das große Geschäft

Wie Ex-Profi-Fußballer Giuseppe Leo mit seinem AIR CUBE erfolgreich Innovationen in der Bad-Hygiene anstößt.

Für jemanden, der seine Karriere auf dem grünen Rasen beginnt, ist der Weg auf gekachelte Badezimmerfliesen nicht zwingend vorgezeichnet. Und doch beweist einer, dass Innovationskraft auch zu einer Umsiedelung vom Stadion aufs stille Örtchen führen kann: Ex-Profi-Fußballer Giuseppe Leo, der sich mit seinem Start-up Bellaria und dem eigens entwickelten Produkt AIR CUBE anschickt, den Sanitärmarkt in Sachen Hygiene und Wohlbefinden zu revolutionieren. Diese technologische Lösung soll auf der Toilette entstehende Gerüche nämlich nicht nur kaschieren, sondern eliminieren – und dazu auch ungewollte Bakterien. Tausende Abnehmer hat er bereits gefunden und nun auch finanzkräftige sowie markterfahrene Unterstützung direkt aus der Löwenhöhle.

Ein ungewöhnlicher Weg

Giuseppe Leo war einst Jugend- und Profispieler bei namhaften Vereinen wie dem FC Bayern München, dem Karlsruher SC oder dem FC Ingolstadt. Ein Kreuzbandriss zwang ihn jedoch, frühzeitig die Stollenschuhe an den Nagel zu hängen. Doch statt Tristesse herrschte bei ihm Kreativität: „Ich habe immer gesagt: Wenn der Fußball mich verlässt, lasse ich nicht locker – der Sport ging zwar, aber der typische Ehrgeiz blieb“, erinnert sich Leo. Die Idee, die dem Stein den Anstoß gab, kam ihm jedoch bereits viel früher. Schon während seiner aktiven Zeit und unzähliger Auswärtsfahrten fiel dem Innenverteidiger auf, wie oft schlichte Notwendigkeiten im Mannschaftsbus oder in Hotelzimmern mit mangelhafter Hygiene verbunden waren. „Wenn du mit zwanzig Jungs in einem Hotel haust und nur zwei Toiletten verfügbar sind, wird das ganz schnell … interessant“, berichtet er lachend. Doch während sich die meisten einer solchen Situation einfach ergeben hätten, führte sie bei ihm zu einem Geistesblitz: Warum nicht ein Gerät entwickeln, das unangenehme Gerüche gar nicht erst in den Raum entlässt?

Neutralisieren statt nur überdecken

Die Idee mündete in dem Konzept für AIR CUBE: ein kleines Gerät, das direkt an die Toilettenschüssel montiert und automatisch aktiviert wird. Es nutzt eine Kombination aus Absaugtechnik und Ionisation, um Gerüche bereits während des Toilettengangs zu neutralisieren. Anders als klassische Duftsprays überdeckt der AIR CUBE nichts, sondern entfernt auf molekularer Ebene unangenehme Geruchspartikel. Zusätzlich reinigt ein Ionisationsmodus die Umgebungsluft – ganz ohne Chemie oder Filterwechsel.

„Uns geht es nicht darum, dass das Badezimmer anders riecht“, bringt Leo die Idee auf den Punkt. „Es soll einfach nicht mehr unangenehm sein.“ Diese Herangehensweise hebt das Produkt klar von traditionellen WC-Erfrischern ab, die Fäkalgerüche oft nur mit artifiziellen Düften übertünchen. Seit den COVID-Lockdowns 2020 arbeitete Leo intensiver als je zuvor. Eigenfinanziert und mit einem sechsstelligen Investment aus eigener Tasche entwickelte er Prototypen, testete, optimierte, bis der AIR CUBE marktreif war. Bis zu den ersten Einschätzungen durch Außenstehende war es ein langer Weg: „Ich habe Buchhaltung gemacht, Marketing, Entwicklung; alles selbst“, so der Ex-Profi heute. „Ich war mein eigener Körper, Kopf und Controlling.

„Heute geht es um das große Geschäft"

Als er seinen AIR CUBE in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte, begann Leo seinen Pitch mit den Worten: „Heute geht es um das große Geschäft.“ Und da meinte er nicht nur Umsatz, sondern eine ganz persönliche Mission. Die Investor*innen waren beeindruckt – nicht nur von der Idee, sondern vom Gründer selbst: Ein Ex-Profisportler, der nach dem Ende seiner Karriere nicht resigniert, sondern visionär wurde. Den Deal machte am Ende Carsten Maschmeyer und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Direkt nach der Ausstrahlung war der AIR CUBE „out of stock“; eine Bestätigung dafür, dass das Konzept Anklang findet.

„Wir haben mit so einer Resonanz nicht gerechnet“, gibt Leo offen zu. Gleichzeitig berichtet er von hektischen Wochen: „Wir müssen produzieren, liefern, nachlegen – aber am wichtigsten ist, dass wir unseren Qualitätsstandard nicht aus den Augen verlieren.“ Das hält den früheren Profisportler aber nicht davon ab, groß zu denken: Geplant sind bereits Markteintritte in Dubai sowie den USA und der AIR CUBE wurde schon für die Fachmesse CES Las Vegas 2026 nominiert.

Vorbild für andere Gründer*innen

Dass ein Ex-Fußballer sich heute, statt mit Bällen zu jonglieren, um Toiletten kümmert, mag manchen verwundern – genau darin liegt aber der Zauber dieser Geschichte. Giuseppe Leo steht für das, was eine gute Gründungsgeschichte ausmacht: aus der Situation eine Idee, aus der Idee ein Problem, aus dem Problem eine Lösung. Kein Hype, kein Gimmick, sondern echte Innovation. „Vielleicht klingt es komisch, wenn ein ehemaliger Kicker jetzt sagt, er kümmere sich um Klos. Aber für mich ist es mehr als das. Es geht darum, Lebenszeit zu verbessern – und davon verbringen wir nun einmal eine signifikante Zeit auf dem WC.“ Man glaubt Leo diese Worte, weil er sie mit echter Leidenschaft für sein Anliegen und sein Produkt vorträgt. Wenn es nach dem Gründer geht, darf der AIR CUBE bald in vielen Haushalten ganz unspektakulär seine Arbeit verrichten: hygienisch, geruchsfrei, unsichtbar.

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Dies ist ein Ausschnitt aus der Coverstory der StartingUp-Ausgabe 04/25. Den vollständigen Beitrag liest du im Printmagazin oder ePaper – hier bequem online bestellbar

Reputation ist die neue Währung

Googles KI-Suche läutet das Ende des alten SEO-Zeitalters ein. Was jetzt zählt.

Googles neue KI-Suche verändert die Grundlagen digitaler Sichtbarkeit. Mit dem sogenannten Search-Generative-Experience-Modus (SGE) liefert die Suchmaschine nicht mehr einfach eine Liste von Treffern, sondern eine automatisch generierte Antwort. Sie entscheidet also selbst, welche Marken, Produkte oder Personen in den Antworten vorkommen und welche nicht.

Für Unternehmen ist das eine stille, aber tiefgreifende Revolution. Denn die Kriterien, nach denen Sichtbarkeit entsteht, haben sich verschoben: Nicht mehr Keywords und Klickzahlen bestimmen die Platzierung, sondern Glaubwürdigkeit, Reputation und Vertrauenssignale.

Vom Keyword zur Glaubwürdigkeit

Über viele Jahre funktionierte Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach denselben Regeln: Wer die richtigen Keywords nutzte, technische Standards einhielt und Backlinks sammelte, konnte bei Google gut ranken. Webseiten wurden oft gezielt für Algorithmen geschrieben – nicht für Menschen. Entscheidend war, wie häufig ein Begriff auftauchte, nicht, ob der Inhalt wirklich hilfreich war.

Doch diese Logik verliert rasant an Bedeutung. KI-basierte Suchsysteme wie Googles „Search Generative Experience“, ChatGPT oder Perplexity denken anders. Sie lesen nicht mehr nur Schlagwörter, sondern bewerten die Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen im Gesamtkontext. Die neue KI-Suche kombiniert Daten aus Quellen, denen sie vertraut – etwa aus Bewertungen, Presseberichten, wissenschaftlichen Publikationen, Branchenportalen, Social-Media-Profilen oder Erwähnungen auf Partnerseiten.

Damit rücken plötzlich all jene Signale in den Fokus, die bislang eher als „weiche Faktoren“ galten. Ein Unternehmen mit vielen authentischen Bewertungen, nachvollziehbaren Projektreferenzen und einem klaren öffentlichen Profil wird von der KI als verlässlicher eingestuft, auch wenn es weniger Traffic oder ein kleineres Marketingbudget hat.

Inhalte, die keine Belege enthalten oder zu werblich wirken, werden hingegen aussortiert. KI-Systeme erkennen Muster, Tonalität und Quellenvielfalt. Sie prüfen, ob Aussagen durch andere Webseiten gestützt werden, ob Autorinnen und Autor*innen Expertise zeigen, und ob die Informationen konsistent über verschiedene Plattformen hinweg erscheinen. Ein Blogbeitrag, der reine Eigenwerbung enthält, verliert so massiv an Gewicht.

Das verändert die Spielregeln grundlegend: Künftig zählt nicht mehr, wer am lautesten ruft, sondern wer am glaubwürdigsten wirkt. Unternehmen müssen lernen, Reputation digital nachvollziehbar zu belegen – ähnlich wie früher ein Zertifikat oder eine Empfehlung.

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Für viele kleine und mittlere Unternehmen war SEO bisher der einfachste Weg, um online sichtbar zu sein. Doch im KI-Zeitalter ist es nicht mehr entscheidend, an welcher Stelle man steht, sondern ob man überhaupt als vertrauenswürdige Quelle gilt. Wer keine digitale Reputation aufgebaut hat – also keine Bewertungen, Fachbeiträge, Erwähnungen oder öffentlichen Referenzen vorweisen kann – wird in den neuen KI-Antworten schlicht nicht auftauchen. Das betrifft lokale Betriebe ebenso wie Start-ups, Dienstleister*innen und Freelancer*innen.

Gerade junge Unternehmen, die noch wenige digitale Spuren hinterlassen haben, laufen Gefahr, unsichtbar zu bleiben.

Vertrauen als neuer Rankingfaktor

Google orientiert sich im neuen Modus am sogenannten E-E-A-T-Prinzip – das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Dieses Prinzip galt ursprünglich nur für journalistische Inhalte, wird nun aber auf Marken, Produkte und Organisationen angewendet:

- Experience (Erfahrung): Zeige, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst – etwa durch Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte oder Fallstudien.

- Expertise (Fachwissen): Veröffentliche Inhalte, die Substanz haben: Fachartikel, Interviews, Whitepaper oder Leitfäden, die echten Mehrwert bieten.

- Authoritativeness (Anerkennung): Werde von Dritten zitiert, erwähnt oder empfohlen – etwa in Presseartikeln, Fachmedien, Partnerportalen oder Podcasts.

- Trustworthiness (Vertrauen): Achte auf konsistente, transparente Kommunikation – von Impressum bis Bewertungsplattform. Fehlerhafte Daten oder unklare Versprechen schaden der Wahrnehmung.

Reputationsaufbau als neue Kernaufgabe

Für Gründer*innen und KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht durch belegte Qualität, nicht durch Werbeversprechen. Die digitale Reputation ist der neue Vertrauensanker, den sowohl Kund*innen als auch KI-Systeme erkennen. Drei konkrete Schritte helfen dir, um diese Reputation gezielt zu stärken:

1. Digitale Bestandsaufnahme

Analysiere, was über dein Unternehmen online sichtbar ist: Bewertungen, Erwähnungen, Presseberichte, Social-Media-Beiträge. Eine einfache Google- oder ChatGPT-Abfrage mit deinem Unternehmensnamen zeigt schnell, wie präsent du tatsächlich bist.

2. Reputation aktiv gestalten

Frage Kund*innen gezielt nach ehrlichem Feedback, veröffentliche Fachbeiträge oder Erfahrungsberichte und baue Kooperationen auf. Glaubwürdige Bewertungen, Erwähnungen in Medien oder Referenzen sind die Belege, auf die KIs künftig zugreifen.

3. Strukturierte Online-Präsenz schaffen

Pflege Profile und Daten regelmäßig: Unternehmensinfos, Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Ansprechpartner*in. Nutze strukturierte Daten (z.B. Schema.org-Markups), damit Suchsysteme Inhalte eindeutig verstehen und zuordnen können.

Sichtbarkeit ohne großes Marketingbudget

Reputationsaufbau ist keine Frage des Geldes, sondern der Haltung. Auch kleine Unternehmen können sichtbar werden, wenn sie Belege für Qualität und Vertrauen liefern. Einige effektive Low-Budget-Maßnahmen:

- Bewertungssprint: Innerhalb weniger Wochen gezielt 20 bis 30 echte, aktuelle Kund*innenbewertungen einholen.

- Pressekontakt: Lokale Medien oder Fachportale ansprechen, um Erfahrungsberichte oder Interviews zu platzieren.

- LinkedIn oder Fachforen nutzen: Präsenz von Gründer*innen oder Führungskräften in sozialen Netzwerken stärkt die Wahrnehmung als Expert*innen.

- Website aufräumen: Alte Inhalte aktualisieren, neue Fallbeispiele einfügen, ein klares Leistungsversprechen formulieren.

Wichtig ist nicht die Masse, sondern die Glaubwürdigkeit. KI-Systeme erkennen Echtheit, Tonalität und Kontext und bevorzugen Inhalte, die konsistent, sachlich und belegbar sind.

Monitoring: Wie lässt sich AEO messen?

Answer Engine Optimization (AEO) funktioniert anders als klassische SEO-Analysen. Statt Rankings zu messen, sollten Unternehmen beobachten, ob sie in KI-Antworten erscheinen – etwa bei ChatGPT, Perplexity oder Bing Copilot. Tipps:

- Erstelle zehn typische Fragen, die potenzielle Kund*innen stellen könnten („Wer bietet nachhaltige Verpackungen in Berlin?“).

- Teste regelmäßig, ob dein Unternehmen genannt oder verlinkt wird.

- Dokumentiere die Veränderungen über Zeit.

Zusätzlich lohnen sich Metriken wie Bewertungsquote, Erwähnungen in Drittportalen und Reichweite von Fachbeiträgen.

Warum Handeln jetzt entscheidend ist

Die neue KI-Suche wird derzeit schrittweise in Deutschland ausgerollt. Schon jetzt sind viele klassische Trefferlisten durch zusammengefasste Antwortboxen ersetzt. Wer abwartet, riskiert den Verlust seiner digitalen Sichtbarkeit.

Anders gesagt: Es geht nicht mehr darum, ob KI die Online-Suche verändert, sondern wann das eigene Unternehmen davon betroffen ist. Je früher Betriebe Reputation aufbauen, desto stabiler sind sie im Wandel.

Der Autor Jonas Paul Klatt ist Gründer von OnRep Consulting und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die KI-gerechte Online-Reputation.

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.

Datenbank-Start-up SereneDB sichert sich 2,1 Mio. US-Dollar Pre-Seed-Finanzierung

Das 2025 von Alexander Malandin, Andrey Abramov und Valerii Mironov gegründete Berliner Datenbank-Start-up SereneDB entwickelt eine Engine für Datenanwendungen der nächsten Generation.

SereneDB hat seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen und 2,1 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von den Risikokapitalfonds Entourage und High-Tech Gründerfonds (HTGF) angeführt.

Das Team nutzt sein Know-how aus der Entwicklung der weltweit schnellsten C++-Suchbibliothek für Unternehmen, um die Engine für Datenanwendungen der nächsten Generation zu entwickeln. Das Unternehmen wird die Investition nutzen, um seine Kernaufgabe zu verfolgen: den Aufbau einer dedizierten Datenbank für Echtzeit-Suche und -Analyse, die die aktuellen Industriestandards neu definiert.

Die meisten Such- und Analysetools wurden entwickelt, um einzelne, statische Elemente zu finden, und nicht, um sich schnell ändernde, komplexe Daten zu analysieren. Sie haben Schwierigkeiten mit Aktualisierungen und Löschungen in Echtzeit und zwingen Teams dazu, Suchvorgänge, Caches und Dashboards miteinander zu verknüpfen. Das Ergebnis sind langsame Antworten, instabile Pipelines und veraltete Erkenntnisse.

SereneDB vereint Live-Daten und tiefgehende Analysen in einem System. Es verbindet eine leistungsstarke und vielseitige Suchmaschine mit moderner OLAP-Ausführung unter dem Standard-PostgreSQL-Dach, verarbeitet Echtzeit-Eingaben mit korrekten Aktualisierungen und Löschungen und liefert komplexe Ergebnisse in Millisekunden. Während Menschen und KI-Agenten bessere Fragen zu den aktuellsten Daten stellen können, reduzieren Unternehmen den Werkzeug-, Kosten- und Betriebsaufwand durch den Einsatz einfacher und standardisierter SQL-Tools und APIs.

Andrey Abramov, Mitbegründer von SereneDB, sagt: „Wir haben uns von einem persönlichen Projekt im Jahr 2014 zu dem außergewöhnlichen Team entwickelt, das wir heute sind. Unser gemeinsames Ziel war es schon immer, echte Echtzeit-Analysen zu verwirklichen. Die Partnerschaft mit Entourage und HTGF gibt uns die Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen, und wir schätzen ihr Vertrauen, während wir unsere Mission erfüllen.“

Gründen mit dem Smartphone: 5 innovative Businessideen für Mobile-First

Innovative Businessideen rund ums Smartphone. Entdecke E-Commerce, Nischen-Apps und mobile Dienste als lukrative Geschäftsmodelle.

Das Smartphone hat unsere Welt in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Was einst ein reines Kommunikationsmittel war, ist heute unsere digitale Schaltzentrale, das wichtigste Werkzeug für Konsum, Organisation und – vor allem – für das Unternehmertum.

Mehr als fünf Milliarden Menschen besitzen weltweit ein mobiles Endgerät. Diese beispiellose Marktdurchdringung hat eine „Mobile-First-Ära“ geschaffen, in der fast jeder Prozess und jede Dienstleistung über das kleine Display abgewickelt wird. Für Gründer bietet diese Allgegenwart des Smartphones ein enormes Potenzial.

Die besten Geschäftsideen entstehen dort, wo Technologie auf einen echten Bedarf trifft. Ob es darum geht, ein bestehendes Problem effizienter zu lösen oder eine völlig neue Nische zu erschließen – das Smartphone ist die zentrale Plattform dafür.

Dieser Artikel beleuchtet innovative Businessideen, die direkt aus der mobilen Revolution entstanden sind. Von cleveren Hardware-Ergänzungen über spezialisierte Apps bis hin zu neuen Dienstleistungen: Das Smartphone ist das Sprungbrett für Ihren nächsten erfolgreichen Start-up.

Produkte und Personalisierung im mobilen Umfeld

Obwohl das Smartphone selbst ein hochkomplexes Stück Technologie ist, bietet auch das unmittelbare Umfeld des Geräts zahlreiche lukrative Möglichkeiten für Gründer. Diese sogenannten Hardware-nahen Ideen drehen sich oft um Zubehör oder physische Dienste, die das mobile Nutzererlebnis verbessern.

Eine der erfolgreichsten Nischen der letzten Jahre ist die Personalisierung. Da fast jeder Mensch ein Smartphone besitzt, suchen Nutzer nach Wegen, ihr Gerät einzigartig zu machen. Ein klassisches, aber immer noch wachsendes Geschäftsfeld ist dabei, die Handyhülle selber zu gestalten. E-Commerce-Plattformen, die einen einfachen Online-Konfigurator anbieten, ermöglichen es Kunden, ihre Hüllen mit eigenen Fotos, Designs oder individuellen Texten zu versehen. Dieses Geschäftsmodell basiert auf geringen Stückkosten, einem einfachen Produktionsprozess (meist Druck) und dem starken Wunsch nach Individualität.

Neben der reinen Ästhetik gibt es weitere zukunftsorientierte Produktideen:

- Smarte Ergänzungen: Denken Sie an spezielles, kompaktes Zubehör für mobile Content-Creation (z.B. Mini-LED-Ringe, spezialisierte Mikrofone).

- Nachhaltigkeit und Schutz: Hochwertige, langlebige oder biologisch abbaubare Schutzfolien und Hüllen sprechen eine wachsende, umweltbewusste Zielgruppe an.

- Mobile-Payment-Lösungen: Innovative, physische Halterungen oder Adapter, die das Smartphone noch besser in den Alltag (wie Bezahlvorgänge oder Fahrzeugnutzung) integrieren.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier darin, ein Massenprodukt – das Smartphone – durch ein Nischenprodukt zu ergänzen, das entweder ein Problem löst oder einen emotionalen Mehrwert wie Einzigartigkeit bietet.

Digitale Dienste und Nischen-Apps

Die wahre Kraft des Smartphones liegt in seiner Software. Hier warten unzählige Möglichkeiten für Gründer, die bereit sind, mit einer App oder einem spezifischen digitalen Dienst eine Marktlücke zu füllen. Anstatt generische Anwendungen zu entwickeln, liegt der Fokus heute auf Nischen-Apps, die sehr spezifische Probleme einer klar definierten Zielgruppe lösen.

Ein vielversprechendes Feld sind Micro-Learning-Anwendungen. Nutzer können kurze, gamifizierte Lerneinheiten für hochspezialisierte Fähigkeiten (etwa Excel-Makros, Weinverkostung oder spezifische Programmiersprachen) direkt in der Hosentasche abrufen. Dieses Modell funktioniert hervorragend über ein Abo-System und nutzt die wenigen Minuten Wartezeit, die jeder im Alltag hat.

Weitere zukunftsweisende Businessideen sind:

- AR-gestützte Shopping-Helfer: Apps, die Augmented Reality nutzen, um dem Kunden zu zeigen, wie ein Möbelstück im eigenen Wohnzimmer aussieht oder wie eine neue Wandfarbe wirkt. Der Vorteil liegt in der direkten Kaufentscheidung.

- Lokale Service-Vermittler: Digitale Plattformen, die Kleinstaufträge im lokalen Umfeld vermitteln (z.B. Nachbarschaftshilfe, Hunde-Sitting oder kurzfristige Handwerksleistungen). Der mobile Aspekt ist hier die einfache, standortbasierte Koordination.

- Gesundheit und Wellness: Spezialisierte Anwendungen, die mithilfe der Smartphone-Sensoren Daten sammeln, analysieren und personalisierte Empfehlungen für Schlaf, Stressreduktion oder Ernährung liefern.

Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Segment ist der Fokus auf ein sauberes, intuitives Design (UX/UI) und ein skalierbares Geschäftsmodell, das oft auf Abonnements oder In-App-Käufen basiert. Die Hürde ist hier oft geringer, da keine physischen Lagerbestände nötig sind.

Mobile Content-Kreation und Monetarisierung

Das moderne Smartphone ist nicht nur ein Konsumgerät, sondern auch ein hochentwickeltes Produktionswerkzeug. Die verbesserten Kamera- und Schnittfunktionen haben das Gerät zum primären Werkzeug für professionelle Content-Kreation gemacht. Dies eröffnet neue Geschäftsfelder für Gründer, die Dienstleistungen oder Nischeninhalte anbieten.

Ein zukunftsträchtiges Feld ist die spezialisierte mobile Videoproduktion. Anstatt teure Kamerateams zu buchen, können Unternehmen mobile Content-Creator beauftragen. Diese liefern hochwertiges Material schnell und flexibel, indem sie effiziente Workflows direkt über das Smartphone nutzen, um dynamische Videos für soziale Medien oder Marketingkampagnen zu erstellen.

Weitere lukrative Dienstleistungsmodelle, die auf dem Smartphone aufbauen:

- Mobile Fotografie für E-Commerce: Spezialisten erstellen und bearbeiten Produktfotos direkt mit dem Smartphone. Dies bietet kleinen Online-Shops einen schnellen und kostengünstigen Service.

- Nischen-Content: Mit hochwertigen mobilen Mikrofonen können Gründer spezialisierte Audioinhalte (wie Branchen-Insider-Podcasts) direkt über das Gerät erstellen und monetarisieren.

Das Smartphone senkt die Eintrittsbarriere für Gründer in der Medien- und Kreativbranche erheblich. Erfolg hat hier, wer sich auf eine Nische spezialisiert und die Flexibilität des mobilen Workflows als Wettbewerbsvorteil nutzt.

Schlussworte

Das Smartphone hat sich unwiderruflich als zentrales Werkzeug der digitalen Wirtschaft etabliert. Es ist nicht nur ein Kanal für den Konsum, sondern vor allem eine Plattform für innovative Geschäftsmodelle. Von der individualisierten Hardware wie der Möglichkeit zur Handyhülle selber gestalten bis hin zu hochspezialisierten Nischen-Apps – die Wachstumschancen sind enorm.

Für angehende Gründer gilt: Die besten Ideen nutzen die Stärken des mobilen Geräts – nämlich die ständige Verfügbarkeit, die eingebauten Sensoren und die einfache Bedienung.

Der Erfolg liegt nicht in der Entwicklung der nächsten "Super-App", sondern darin, ein spezifisches Problem einer klar definierten Zielgruppe effizient und mobil zu lösen. Wer die Mobile-First-Mentalität verinnerlicht, hat die Geschäftszentrale der Zukunft bereits in der Hosentasche.

Marble Imaging erhält 5,3 Mio. Euro, um Europas Zugang zu hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten voranzutreiben

Das 2023 von Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp gegründete Marble Imaging ist ein Erdbeobachtungsunternehmen aus Bremen, das eine Konstellation von sehr hochauflösenden Satelliten betreiben wird.

Neben dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat Marble Imaging zudem eine starke Gruppe weiterer Investor*innen gewonnen, die die Mission teilt. Dazu gehören BAB Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen, Lightfield Equity, Oslo Venture Company, nwk | nwu Beteiligungsgesellschaften der Sparkasse Bremen, Sentris Capital, Auxxo Female Catalyst Fund und SpaceFounders.

Die Investition soll es Marble ermöglichen, das Entwicklungsteam deutlich auszubauen und die Fertigstellung seiner Intelligence-, Maritime- und Befahrbarkeits-Tools voranzutreiben – Lösungen, die bereits erste Kund*innen bedienen und nun für den breiten kommerziellen Rollout vorbereitet werden. Zudem unterstützt die Investition den Aufbau der End-to-End-Datenverarbeitungskette sowie des Kund*innenportals, um eine nahtlose Nutzer*innenerfahrung sicherzustellen.

Die Finanzierung soll Marble zudem in die Lage versetzen, die schnell wachsende Pipeline an Datenkund*innen zu bedienen und zum Start des ersten Satelliten vollständig kommerziell einsatzbereit zu sein. Darüber hinaus soll sie den Ausbau der operativen Expertise und die Einrichtung eines dedizierten Operationszentrums für die geplante Satellitenkonstellation ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr, ein starkes europäisches Investorenkonsortium an Bord zu haben, das das Wachstum unserer Dual-Use-Erdbeobachtungslösungen vorantreibt“, sagt Robert Hook, CEO und Mitgründer von Marble. „Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Fähigkeiten deutlich ausbauen, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“

Der erste Marble-Satellit, der sehr hochauflösende multispektrale Daten liefern wird, soll im vierten Quartal 2026 starten. Bis Ende 2028 plant Marble Imaging, die eigene Konstellation schrittweise auf bis zu 20 Satelliten auszubauen. Die Nachfrage nach starken und innovativen souveränen Lösungen aus Europa zieht sich inzwischen durch nahezu alle großen Institutionen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Sicherheit und Climate Tech, wo der Bedarf an schnell verfügbaren, sehr hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten und fortschrittlichen KI-gestützten Analysen immer größer wird.

Das Unternehmen, angeführt von den Mitgründer*innen Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp, hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Marble konnte dabei nicht nur namhafte Business Angels und institutionelle Investor*innen gewinnen, sondern auch großes Interesse führender Venture-Capital-Gesellschaften wecken.

Bereits zuvor hatte das Team für Aufmerksamkeit gesorgt, indem es mehr als 10 Millionen Euro an non-dilutive Funding für die Entwicklung und den Start des ersten Satelliten sicherte – unter anderem durch den DLR Kleinsatelliten Nutzlastwettbewerb und ESA InCubed. Zudem unterstrich das Marble die starke Nachfrage nach hochwertigen europäischen Daten und Analysen mit seinem ersten Ankervertrag im Wert von 3 Millionen Euro im Rahmen des ESA-Programms „Copernicus Contributing Missions“.

GreenTech – der Boom geht zu Ende

Zwar zählt Deutschland rund 3000 Start-ups aus dem GreenTech-Bereich, doch viele kämpfen mit Kapitalmangel, Fachkräftedefizit und einer überlasteten Infrastruktur. Der Boom ist vorbei – eine Einschätzung von Seriengründer und Transformationsexperte Daniel Fellhauer.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer ihrer größten Transformationen seit der Industrialisierung. Jahrzehntelang galten Auto- und Stahlindustrie als Rückgrat des Wohlstands. Nun rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Daniel Fellhauer sieht die GreenTech-Branche an einem kritischen Punkt: „GreenTech ist kein Hype, sondern Realität mit echten Herausforderungen. Die Frage ist: Wer bleibt übrig, wenn die Subventionen verschwinden?“ Seine Aussage bringt auf den Punkt, was viele Brancheninsider beschäftigt: der Übergang von gefördertem Wachstum zu marktwirtschaftlicher Reife. Jetzt entscheidet sich, welche Unternehmen Innovation und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können – und wer an überzogenen Erwartungen scheitert.

Der Boom geht zu Ende

„Der Anteil grüner Gründungen ist zuletzt deutlich gesunken“, sagt Daniel Fellhauer. „Vor zwei Jahren war noch jedes dritte neue Start-up nachhaltig ausgerichtet. Heute ist es nicht einmal mehr jedes Vierte. Das ist ein deutliches Warnsignal. Der Markt sortiert sich, Kapital wird selektiver, und viele Ideen schaffen es nicht mehr über die Pilotphase hinaus.“ In den vergangenen fünf Jahren flossen zwar rund 11,7 Milliarden Euro in grüne Start-ups – etwa ein Viertel aller deutschen Risikoinvestitionen –, doch das Geld konzentriert sich zunehmend auf wenige, große Player. „Das zeigt eine Reifung, aber auch eine gefährliche Schieflage“, so Fellhauer. „Wir brauchen Breite, nicht nur Leuchttürme. Wenn die Finanzierungsströme versiegen, bevor Skalierung einsetzt, kippt der ganze Innovationspfad.“ Hinzu kommen steigende Zinsen, langwierige Genehmigungen und überlastete Netze. „Viele unterschätzen, wie stark Infrastruktur über Wachstum entscheidet“, erklärt er. „Eine Solarfirma kann heute Aufträge für 1.000 Anlagen im Jahr haben. Aber wenn der Netzanschluss neun Monate dauert, bleibt sie auf halber Strecke stehen.“

Deutschland ist längst auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft – doch der Anstieg wird steiler. Die entscheidende Frage lautet: Wird GreenTech zum Fundament der nächsten industriellen Ära, oder zur vertanen Chance einer Generation? Laut einer aktuellen Analyse fließt ein erheblicher Teil staatlicher Investitionen und Subventionen in Deutschland weiterhin in fossile Strukturen – über 60 Milliarden Euro jährlich. Da-bei hatte sich die Bundesregierung bereits 2009 gemeinsam mit anderen Industrieländern verpflichtet, ineffiziente Förderungen für fossile Energieträger bis 2025 zu beenden. Ein Ziel, das laut Fachleuten von Fraunhofer ISI, ZEW und Umweltbundesamt klar verfehlt wird. Daniel Fellhauer warnt: „Das ist kein ideologisches, sondern ein ökonomisches Problem. Solange Kapital und Fördermittel in alte Industrien gelenkt werden, anstatt in skalierbare GreenTech-Lösungen, bleibt Deutschland in der Vergangenheit verhaftet.“

Herausforderungen im deutschen GreenTech-Sektor

Trotz technologischer Fortschritte wird das Wachstum der Branche weiterhin durch strukturelle Probleme gebremst. Zu den größten Hindernissen zählen laut Fellhauer vor allem die unzureichende Netzinfrastruktur, die hohe Kapitalintensität sowie fragmentierte Märkte. Hochqualifizierte Arbeitskräfte in den Bereichen Energie, Elektronik und Software sind rar, wodurch die Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien verlangsamt wird. Gleichzeitig behindert der schleppende Ausbau der Strom- und Wärmenetze eine schnelle Skalierung innovativer Lösungen. Daniel Fellhauer erklärt: „Hinzu kommt, dass viele GreenTech-Unternehmen aufgrund langer Entwicklungszeiten und hoher Anfangsinvestitionen auf beträchtliches Kapital angewiesen sind. Schließlich sorgen unterschiedliche Förderprogramme und komplexe regulatorische Vorgaben dafür, dass Innovationen und Markteintritte ausgebremst werden. Diese Faktoren erschweren nicht nur das Wachstum bereits bestehender Firmen, sondern machen auch den Einstieg für neue Gründerinnen und Gründer deutlich schwieriger.“

Zweite Generation der Nachhaltigkeit für mehr wirtschaftliche Tragfähigkeit

„Nur wer wirtschaftlich denkt, kann nachhaltig handeln“, sagt Daniel Fellhauer. Für ihn ist klar: Die nächste Phase der GreenTech-Bewegung entscheidet sich nicht an Visionen, sondern an Umsetzungsdisziplin. „Wir haben die Ideen, die Technologien und den gesellschaftlichen Rückhalt – jetzt geht es um Strukturen, Prozesse und betriebswirtschaftliche Fitness.“ Er spricht damit vor allem zu Gründerinnen und Gründern, die gerade überlegen, in den Markt einzusteigen. „Ich sehe viele junge Teams, die voller Energie starten – aber ohne belastbares Geschäftsmodell. Das ist gefährlich, weil GreenTech kapitalintensiv ist und die Anlaufphase oft Jahre dauert. Wer heute gründet, braucht einen klaren Plan für Cashflow, Partnerschaften und Skalierung, nicht nur für Storytelling.“

Fellhauer plädiert für eine zweite Generation der Nachhaltigkeit: weniger Ideologie, mehr Industriekompetenz. „Wir müssen wieder lernen, wie man produziert, automatisiert und skaliert, nicht nur, wie man pitcht. Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern eine Frage des industriellen Könnens.“ Er empfiehlt, früh Kooperationen mit etablierten Mittelständlern oder Industriebetrieben zu suchen, um Skaleneffekte und Erfahrung zu nutzen. Statt auf Subventionen zu bauen, rät er zu robusten Wertschöpfungsmodellen, die auch ohne politische Förderung bestehen können. „Die besten Green-Tech-Firmen der nächsten Jahre werden die sein, die unabhängig funktionieren – weil sie echte Marktprobleme lösen, nicht weil sie im Förderdschungel überleben.“

Politik und Wirtschaft in gemeinsamer Verantwortung

Damit Nachhaltigkeit tatsächlich zum tragfähigen Standbein der deutschen Wirtschaft wird, braucht es planbare Rahmenbedingungen – aber auch Eigeninitiative. Fellhauer betont, dass Gründerinnen und Gründer nicht auf die perfekte Politik warten dürfen. „Wir brauchen beides: verlässliche Energie- und Förderpolitik und unternehmerischen Pragmatismus.“ Politik müsse langfristige Investitionen ermöglichen, den Kapitalzugang vereinfachen und Fachkräfte mobilisieren. Fellhauer nennt staatlich unterstützte Risikokapitalfonds und europäische GreenTech-Programme als zentrale Hebel, damit Innovationen nicht im Frühstadium scheitern. Zugleich müsse Deutschland die Infrastruktur modernisieren: Netze, Standards, Digitalisierung. „Solange ein Windpark genehmigt, aber nicht ans Netz angeschlossen werden kann, bleibt das alles Theorie“, warnt er. Sein Fazit fällt entsprechend klar aus: „GreenTech wird die neue industrielle Basis – wenn wir sie als solche behandeln. Gründer müssen rechnen, Politiker müssen liefern, und die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell braucht, keinen Idealismuspreis.“

Daniel Fellhauer hat mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien erfolgreich aufgebaut. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO seiner ursprünglich gegründeten Firma FEBESOL.

Mehr als ein Accessoire: Warum Taschen im Alltag von Gründerinnen, Berufstätigen und Kreativen immer wichtiger werden

Ein redaktioneller Blick auf aktuelle Taschentrends, Funktion, Materialien und die Bedeutung gut durchdachter Accessoires im beruflichen und privaten Alltag.

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr auch das, was wir täglich mit uns tragen. Zwischen Homeoffice, Coworking-Space, Kundenterminen und privaten Verpflichtungen verschwimmen die Grenzen immer stärker. Das zeigt sich auch bei einem Gegenstand, der lange Zeit als klassisches Modeaccessoire galt: der Handtasche. Heute übernimmt sie Funktionen, die weit über den ästhetischen Anspruch hinausgehen. Sie soll organisieren, schützen, transportieren – und gleichzeitig zum persönlichen Stil passen.

Gerade Frauen, die beruflich viel unterwegs sind oder mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen, setzen zunehmend auf funktionale, vielseitige Designs. Die Nachfrage wächst nach Taschen, die genügend Platz für Laptop, Unterlagen, Alltagsbedarf und persönliche Essentials bieten, ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Dass sich auf Plattformen eine große Auswahl an Damen Handtaschen in unterschiedlichsten Modellen findet, liegt vor allem daran, dass die Lebensrealitäten vielfältiger geworden sind. Eine Tasche begleitet heute nicht mehr nur ein Outfit – sie begleitet den gesamten Tag.

Funktion und Design wachsen zusammen

Taschen haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Während früher klare Trennlinien zwischen Business-, Freizeit- und Abendtaschen existierten, rücken hybride Formen immer mehr in den Vordergrund. Besonders gefragt sind:

- Clean gestaltete Tote Bags, die Laptoptasche und Allrounder zugleich sind

- Crossbody-Modelle, die Bewegungsfreiheit bieten

- Minimalistische Rucksäcke aus hochwertigen Materialien

- Strukturierte Handtaschen, die Professionalität ausstrahlen