Aktuelle Events

Anbietercheck: Projektmanagement-Tools

Du bist auf der Suche nach einer passenden Projektmanagement-Software für dein Team? Wir haben die beliebtesten PM-Tools für KMU unter die Lupe genommen und zeigen, was sie leisten und für wen sie am besten geeignet sind.

Egal ob das Team stetig gewachsen ist, immer mehr Aufträge hereinkommen oder du einfach keine Lust mehr hast, deine Aufgaben und Projekte mit Excel zu managen – irgendwann kommt für jedes projektbasierte Team der richtige Zeitpunkt, sich ein professionelles PM-Tool anzuschaffen.

PM-Software hilft dir, deine Arbeit zu strukturieren, Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Team zu verteilen, Deadlines im Auge zu behalten und Erfolge auszuwerten. Das klappt aber nur, wenn deine Software auch zu deinem Team passt. Es gleicht einer Herkulesaufgabe, unter den hunderten auf dem Markt befindlichen Tools das richtige für dein Team herauszufinden. Denn jedes davon setzt einen leicht anderen Fokus und bietet unterschiedliche Funktionen. Manche PM-Tools sind nur für Teams geeignet, die eine bestimmte Arbeitsweise bevorzugen, und so weiter und so fort.

Unser Kooperationspartner, das deutsche Vergleichsportal trusted.de, hat sich die beliebtesten PM-Systeme auf dem Markt genauer angeschaut und zeigt, welche Schwerpunkte sie haben, welche Funktionen sie mitbringen, für wen sie am besten geeignet sind und womit preislich zu rechnen ist.

Monday

Monday ist eine Art PM-Baukasten. Alles spielt sich in Boards ab, die du individuell konfigurieren kannst. Du wählst dafür aus Ansichten wie Kanban-Board, Gantt-Chart, Tabelle, Kalender oder Formular aus – oder entscheidest dich für eine beliebige Kombination. Benutzer*innendefinierte Felder ermöglichen genaues Tracking der Daten, die du für dein Projekt brauchst. Ergänzt wird das durch viele individuelle Gestaltungsoptionen.

Beispiele gefällig? Sagen wir, du brauchst eine To-do-Liste für dein Team, mit Aufgaben, Deadlines und Status der Tasks. Kein Problem. Ein Kanban-Board für Scrum-Teams samt User Storys als angehängtes Dokument? Geht auch. Arbeitszeiten, Urlaube und Abwesenheiten tracken? Aktiviere einfach das Time Tracking und verknüpfe ein Formular für Abwesenheiten mit einem Kalender. Fertig. Mit ein bisschen Basteln integrierst du auch das Workload Management oder baust smarte Automations nach dem Wenn-Dann-Prinzip.

Kurzum: Fast jedes Projekt lässt sich mit monday umsetzen, wenn du Zeit ins Individualisieren deiner Boards steckst. Denn das Tool bietet zwar Vorlagen für Projekte; diese sind aber sehr oberflächlich. Wer bastelfreudig ist, kommt auf seine Kosten, wer eine schlüsselfertige Lösung sucht, eher nicht.

Für bis zu zwei User*innen ist monday kostenlos. Wer professionell durchstarten will, zahlt mindestens 8 Euro pro Monat/User*in; mehr Features gibt es dann ab 10 Euro im Standard-Paket bzw. ab 16 Euro im Pro-Paket.

Fazit: Monday ist zu empfehlen, wenn dein bisheriges PM-Tool dich zu sehr einschränkt und du viele unterschiedliche Projekte flexibel in einem Tool managen willst.

awork

Awork überzeugt mit seiner einfachen, übersichtlichen Oberfläche und einem schnellen Onboarding. Das Tool ist fokussierter und weniger anpassbar als monday, dafür aber schneller einsatzbereit. Trotzdem bleibt es flexibel: Du kannst Projekte in verschiedenen Ansichten planen und klassische sowie agile Methoden mischen – und das bei einer modernen, eingängigen Bedienung.

Im Fokus des Anbieters stehen das Aufgaben- und Ressourcenmanagement – quasi das Daily Business. Geplante Aufgaben aller Projekte landen in einer To-do-Liste, die du beliebig sortieren kannst; eine Zeiterfassung ist integriert.

Ein Highlight: die KI-gestützte Aufgabenliste. Skizziere dein Projekt grob in natürlicher Sprache, und das Tool generiert eine fertige Liste mit Aufgaben, die du dann nur noch verteilen und priorisieren musst – eine echte Zeitersparnis.

Kreative Agenturen, die Workload und parallele Projekte im Blick behalten wollen, sind hier richtig. Los geht’s ab 8 Euro pro Monat/User*in; mehr Konfigurationsoptionen gibt’s ab 12 Euro.

Fazit: Awork ist zu empfehlen, wenn dein bisheriges PM-Tool dir zu wenig Übersicht über tägliche Aufgaben und die Zeit deines Teams liefert.

ClickUp

ClickUp hat den Anspruch, eine eierlegende Wollmilchsau für die gesamte Projekt- und Teamverwaltung zu sein. Ähnlich wie in monday baust du dir hier abgetrennte Projekträume, die sich individuell gestalten lassen. Dazu bietet ClickUp verschiedene Projektansichten und Vorlagen für Dashboards und Workspaces. Der größte Unterschied zu monday: ClickUp setzt stärker auf die Teamkommunikation. Ein integrierter Messenger, Filesharing sowie Sprach- und Videonachrichten erleichtern den Austausch – ideal für Remote-Teams. Ein Dokumentenmanagement für projektbezogene Dateien ist inkludiert.

Preislich rangiert das Tool auf einem ähnlichen Level wie monday und startet ab 7 US-Dollar pro User*in/Monat. Für mehr Automatisierungen, Auswertungen und granulares Time Tracking solltest du allerdings zur Business-Version ab 12 US-Dollar greifen. Für persönliche Projekte oder Kleinstteams gibt es eine kostenlose Version mit eingeschränktem Speicher, die bereits die wichtigsten Features bietet.

Fazit: ClickUp ist zu empfehlen, wenn dir in monday die Team-Kommunikation zu kurz kommt.

Asana

Asana ist strukturierter als monday oder CLickUp und konzentriert sich auf die Verfolgung von Zielen und Aufgaben. Projekte und Tasks lassen sich in verschiedenen Ansichten planen; im Tagesgeschäft helfen dir übersichtliche Timelines und Farbcodes dabei, Prioritäten und Fortschritte im Blick zu behalten.

Die Projektübersicht informiert dich über erledigte, ausstehende und überfällige Aufgaben. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Zieldefinition. Hier setzt du konkrete Ziele für Teams oder das Unternehmen und kannst den Fortschritt direkt messen.

Das Tool fokussiert somit stark auf das „Day to Day“ – und ist damit die vielleicht aufwendigste (und zugleich hübscheste) To-do-Liste der Welt. Mitarbeitende strukturieren ihre tägliche Arbeit, Projektverantwortliche behalten den Überblick.

Allerdings ist Asana weniger anpassbar und bisweilen auch teurer als andere Tools. Es gibt zwar eine kostenlose Personal-Version für bis zu zehn Teammitglieder, in der du unbegrenzt viele Projekte und Aufgaben anlegen kannst. Willst du aber mehr als einfache To-do-Listen, bezahlst du mindestens 10,99 US-Dollar pro Monat und User*in; willst du mehrere Abteilungen verwalten, fallen sogar Kosten ab 25 US-Dollar an.

Fazit: Asana ist zu empfehlen, wenn du deine Projekte managen, aber gleichzeitig deine übergeordneten Unternehmensziele oder OKR nicht aus den Augen verlieren willst – oder wenn dein bisheriges PM-Tool einfach zu viel Schnickschnack bietet.

MeisterTask

MeisterTask ist vor allem kompakt. Statt zig verschiedener Ansichten und Optionen setzt das Tool auf schicke, übersichtliche Kanban-Boards. Perfekt für agile Teams, die ohne viel Planung direkt loslegen wollen. Tiefgreifende Reports, Ressourcen- oder Budgetplanung gibt es kaum.

Das Tool ist besonders gut geeignet für kleine, dynamische Teams. Im Gegensatz zu Tools wie monday, awork, ClickUp oder Asana fehlt es hier allerdings an Flexibilität in der Projektplanung. So kommen beispielsweise Unteraufgaben erst in der zweitgrößten Version (Business) dazu, davor gibt es nur eine einzige Aufgabenebene.

Wer also eine einfache, optisch ansprechende Kanban-Lösung sucht, ist hier richtig. Der Preis startet bei 13,50 Euro pro User*in/Monat und liegt damit höher als bei monday oder awork. Dafür gibt es eine kostenlose Version für unbegrenzt viele Teammitglieder mit bis zu drei Projekten.

Fazit: MeisterTask ist zu empfehlen, wenn du agile Teams mit einem einfachen Kanban-Board ausstatten willst.

factro

Factro ist ein deutsches PM-Tool für komplexe, langwierige Projekte mit vielen Beteiligten und Abhängigkeiten. Während andere Tools dafür oft konfiguriert werden oder mit Workarounds ausgestattet werden müssen, bietet factro einen nahtlosen, benutzer*innenfreundlichen Übergang von der Einfachheit hin zur Komplexität.

Neben Kanban, Gantt und Tabelle liefert das Tool einen Projektstrukturplan als zentrales Element. Projekte werden in Aufgabenpakete, Aufgaben und Unteraufgaben gegliedert, wobei die Planung von oben nach unten immer feinporiger wird. Das macht das Tool vielseitig einsetzbar, beispielsweise für Agenturen, Consulting, Architektur, Ingenieurbüros oder Logistik.

Factro ist bestens geeignet für mittelgroße Unternehmen auf der Suche nach einer flexiblen Cloud-Lösung oder für skalierende KMU, die aus einfacheren Tools herausgewachsen sind und mehr Planungstiefe benötigen. Für Teams bis zehn Personen ist die Basic Cloud gratis, erweiterte Funktionen gibt es ab 7,99 Euro pro Monat/User*in in der Team Cloud. Mehr Konfigurationsmöglichkeiten und Projektberichte bietet die Business Cloud ab 19,99 Euro.

Fazit: Factro ist zu empfehlen, wenn dein bisheriges PM-Tool die Anzahl oder Größe deiner Projekte nicht mehr handeln kann.

Stackfield

Stackfield rangiert irgendwo zwischen einer Managementplattform und einem Social Intranet und fokussiert vor allem auf digitale Zusammenarbeit. Projekte bekommen hier ihre eigenen Räume, in denen dein Team Aufgaben, Boards, Kalender, Dokumente und Dashboards zentral und projektbezogen sammeln kann.

Highlights sind die Diskussionsräume, der integrierte Team-Chat und die Konferenzfunktion für Meetings. Dein Team bleibt in Stackfield permanent im Austausch, durch die abgetrennten Projekträume gleichzeitig aber auch unter sich.

E-Mails lassen sich an Stackfield weiterleiten und in der sicheren Projektumgebung ablegen. Kurzum: Die Kommunikation bleibt da, wo sie hingehört – am Projekt. Um das zu stemmen, ist natürlich ein wenig Disziplin bei der Verwaltung der Projekträume vonnöten.

Ein weiteres Plus: Das Tool setzt als deutsche Lösung stark auf die Themen Sicherheit, Datenschutz und Compliance – ideal für Unternehmen mit hohen Anforderungen in diesem Bereich.

Preislich startet das Tool ab fünf User*innen für 11 Euro pro Monat/User*in. Die Kollaborations-Features gibt es im Premium-Tarif ab 16 Euro; Enterprises mit mehreren Unterorganisationen greifen zum Enterprise-Paket ab 24 Euro.

Fazit: Stackfield ist zu empfehlen, wenn du auf Datenschutz/Compliance angewiesen bist und vor allem Projektkommunikation und Collaboration fokussieren willst.

Wrike

Wrike ist ein umfassendes PM-Tool für mittelgroße bis große Unternehmen, mit Features für Projektplanung, Ressourcenmanagement und Reporting. Durch die sehr feinporige Planung ist Wrike auch und vor allem für komplexe Projekte mit mehreren Projektphasen gut geeignet.

Wirklich stark ist das Tool im Controlling und Reporting. Es liefert automatische Auswertungen zu den wichtigsten Kennzahlen in anpassbaren Dashboards. Diese lassen sich erweitern, beliebig filtern und mit einer Vielzahl von Ansichten visualisieren, beispielsweise als Balkendiagramm, Kreisdiagramm oder sogar als Treemap.

Der Funktionsumfang ist riesig und kann daher insbesondere kleinere Teams rasch überfordern. Um dem entgegenzuwirken, verteilt der Anbieter die große Menge an Funktionen auf insgesamt fünf Preispakete, sodass kleine Teams bedarfsgerecht in die Software hineinwachsen können. Los geht es mit dem Free-Tarif, der die Basisfunktionen vorstellt; für zwei bis 15 Personen gibt es das Paket Team ab 10 US-Dollar pro User*in/Monat, für bis zu 200 User*innen wird Business ab rund 25 US-Dollar angeboten. Zwei weitere Pakete (Enterprise und Pinnacle) stehen zudem für große Unternehmen und komplexeste Anforderungen zur Verfügung.

Fazit: Wrike ist zu empfehlen, wenn du mehr Kennzahlen auswerten und komplexere Projekte planen willst, als es in deinem bisherigen PM-Tool möglich ist.

Trello

Trello ist das Gegenteil von Wrike und stellt eine einfache PM-Einstiegslösung dar. Statt auf großen Funktionsumfang setzt das Tool auf schicke, visuell anpassbare Kanban-Boards mit eigenen Hintergründen und Themen; die Boards machen wirklich etwas her und sind der Hingucker.

Das ist eine schöne Sache; für größere und professionelle Teams aber nicht viel mehr als eine Spielerei. Trello ist – wie bereits erwähnt – eine Einstiegslösung und hat seinen Platz vor allem in kleinen, agilen und kreativen Teams, kleinen Agenturen sowie bei Freelancer*innen.

Zwar lässt sich das schicke Tool modular um eine Reihe von PowerUps erweitern, die mehr Funktionen bieten. Diese stammen aber zumeist von Drittanbieter*innen und müssen konfiguriert, eingebaut und gewartet werden.

Dafür ist Wrike im Vergleich zu den übrigen PM-Tools aus unserem Anbietercheck ziemlich günstig. Die kostenlose Version ist bereits recht umfangreich; das größere Standard-Paket gibt’s ab 5 US-Dollar, das Premium-Paket ab 10 US-Dollar pro Monat.

Fazit: Trello ist zu empfehlen, wenn dein agiles Team (gegebenenfalls zum ersten Mal) mit einer einfachen und visuell ansprechenden PM- oder Kanban-Software arbeiten will.

Der Autor Max Reichlin ist Leiter der Online-Redaktion von trusted.de. Das Vergleichsportal für Business-Tools ist eines der führenden Informationsmedien zu B2B-Softwarevergleichen im deutschsprachigen Raum. Den vollständigen Erfahrungsbericht zum Thema Projektmanagement-Software findest du hier

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fördermittel: Worauf Gründer*innen von Beginn an achten sollten

Wichtige Dos and Don’ts bei der Fördermittelbeantragung.

Fördermittel klingen nach einem Traum: Kapital für Innovation, ohne Verwässerung, ohne Bankgespräche und ohne den unmittelbaren Druck eines Exits. Für Start-ups oft die Lebensversicherung, für den Mittelstand der zentrale Hebel, um im Wettbewerb vorn zu bleiben. Gerade bei technisch anspruchsvollen Projekten bestimmen Fördermittel das Tempo – sie machen aus „irgendwann“ ein „jetzt“.

In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass dieser Hebel ungenutzt bleibt. Warum? Weil die Strategie fehlt. Fördermittel werden oft liegen gelassen, falsch beantragt oder derart spät, dass am Ende nur Frust bleibt. Oft passt das Förderprogramm nicht zur Unternehmensphase, der Antrag kollidiert mit dem Projektstart und operativen Prioritäten oder das Vorhaben wird im Antrag wie in einem visionären Pitchdeck beschrieben, statt die Anforderungen der Prüfstellen zu erfüllen. Unsere Erfahrung zeigt: Der größte Fehler wird lange vor dem ersten Mausklick im Antragsportal begangen.

Die Weichenstellung: Förderung ist eine Managemententscheidung

Innovationsförderung entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn sie nicht als „Antragsthema“, sondern als Teil der Strategie verstanden wird. Entscheidend ist nicht das Projekt mit der besten Story, sondern dass Unternehmen ihre Roadmap mit der Logik der Förderwelt in Einklang bringen. Der Kern dabei ist immer derselbe: Gefördert wird nicht „einfache Umsetzung“, sondern messbare Innovation. Das Vorhaben muss sich vom Stand der Technik abheben – durch technologische Neuheit, methodisches Risiko oder einen klaren Erkenntnisgewinn. Optimierung oder Skalierung allein wird schnell als Routineentwicklung eingeordnet. Bevor die Suche nach dem passenden Programm beginnt, braucht es deshalb eine Einordnung: Was genau ist an diesem Projekt neu, und welches Fördermittel passt dazu? Je nachdem, ob eine Neugründung vorliegt, ein strukturiertes Entwicklungsprojekt geplant wird oder Projektzyklen im Vordergrund stehen, sind unterschiedliche Instrumente und Argumentationen erforderlich. Der größte Fehler wird daher lange vor der Antragstellung begangen: Es werden falsche Fördermittel gewählt. Viele Teams starten die Recherche wie eine gewöhnliche Google-Suche („Innovationsförderung KMU Deutschland“) und entscheiden sich für ein Programm, das oberflächlich attraktiv wirkt. Förderprogramme sind Werkzeuge, keine Geldtöpfe. Drei Phasen helfen bei der Einordnung:

1) Aufbauphase: Fokus schaffen (unter anderem exist)

In frühen Gründungsphasen zwischen Idee, erster Validierung und Minimum Viable Product liegt die Herausforderung meist nicht in der Technologie, sondern in Fokus, Priorisierung und einem strukturierten Vorgehen. Programme wie exist schaffen dafür den Rahmen: Zeit, Mentoring und Ressourcen, um zentrale Annahmen systematisch zu prüfen. Ein häufiger Fehler ist, den Antrag wie einen Investor Pitch zu schreiben: Während Investoren Skalierung erwarten, bewerten Förderstellen Innovationshöhe, Stand der Technik sowie Vorgehens- und Validierungsplan, und wer sich dabei bereits als „marktreif“ darstellt, verfehlt oft den Förderzweck.

2) Projektphase: Planbar entwickeln (etwa ZIM)

Für etablierte Unternehmen und Scale-ups mit klarer Zielarchitektur ist das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ein starkes Instrument. Es verlangt eine saubere Projektlogik mit definierten Arbeitspaketen, Ressourcen und Meilensteinen und lässt wenig Raum für unkontrollierte Iterationen. Besonders geeignet für Kooperationen mit Forschungspartnern. Ein typischer Fehler ist der „Frühstart“: Teams beginnen mit der Entwicklung, während der Antrag noch läuft, um keine Zeit zu verlieren. Förderlogisch ist das jedoch hochriskant, weil ein vorzeitiger Projektbeginn die Förderung gefährden kann. Management muss Roadmap und bürokratischen Vorlauf deshalb konsequent synchronisieren; wer „schon mal startet“, riskiert die gesamte Fördersumme.

3) Förderung in jeder Phase (Forschungszulage)

Die Forschungszulage ist das flexibelste Förderinstrument, weil sie branchenoffen ist und sich am Charakter des Vorhabens orientiert – nicht an Unternehmensphase oder Businessmodell (vom Start-up bis zum etablierten Mittelständler). Zudem folgt sie weder dem Wettbewerbsprinzip eines begrenzten Programmbudgets noch einem reinen Auswahlverfahren, sondern basiert auf einem gesetzlichen Anspruch, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Gerade weil Forschung und Entwicklung selten linear verlaufen, passt die Forschungszulage besonders gut zu Entwicklungsprozessen: Hypothesen ändern sich, Ansätze scheitern, Lösungen entstehen durch Lernen. Genau diese technische Unsicherheit ist häufig Teil der Förderlogik. Aus Businesssicht überzeugt vor allem die Liquiditätswirkung, da die Zulage grundsätzlich auch für bereits laufende oder abgeschlossene Projekte genutzt werden kann. Entscheidend ist jedoch die Dokumentation: Ohne klare Abgrenzung zur Routine-Weiterentwicklung wird Potenzial verschenkt oder der Prüfprozess unnötig erschwert. Wer profitieren will, sollte technische Risiken, Erkenntnisse und Aufwände von Beginn an kontinuierlich dokumentieren.

Fazit

Beim der Innovationsförderung gewinnt nicht, wer am schnellsten Anträge schreibt, sondern wer das richtige Instrument für sein Vorhaben wählt. Programme verfolgen unterschiedliche Ziele – und genau darin liegt ihr Wert. Entscheidend sind die passende Programmauswahl, ein sauberes Timing und gute Dokumentation.

Die Autorinnen

Dr. Isis Römer ist Senior R&D Consultant bei Coup und Expertin für die Forschungszulage. Als Wissenschaftlerin ist sie Spezialistin für die Identifikation und Dokumentation förderfähiger Projekte. Sie übersetzt komplexe technische Innovationen in die Logik der Bescheinigungsstelle (BSFZ) und unterstützt Unternehmen dabei, die feine Linie zwischen Routineentwicklung und echter Innovation klar zu ziehen.

Theresa Mayer ist CRO bei Coup. Sie verantwortet die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens. Mit ihrem Business-Background schlägt sie die Brücke zwischen Strategie und operativer Umsetzung. Ihr Fokus liegt darauf, Fördermittel nicht als isolierte Zuschüsse, sondern als strategischen Hebel für Skalierung und Marktrelevanz bei Start-ups sowie im Mittelstand zu positionieren.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Retourendaten als ungenutztes Potenzial

Retouren sind dein größter Kostenfaktor – aber auch eine wertvolle Datenquelle. Unser Artikel samt Praxis-Checkliste zeigt dir, wie du sie strategisch zum Marketing-Booster machst!

Retouren kosten den Handel jedes Jahr Millionen Euro. Dabei wird oft verkannt, dass sie auch eine wertvolle Quelle für mehr Umsatz und eine bessere Customer Journey sind. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sich das Retourenverhalten von Verbrauchern entwickelt – und welche ungenutzten Chancen hierbei für dich und dein E-Commerce-Unternehmen liegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Retouren-Report 2025: Immer weniger Kunden senden ihre Einkäufe zurück. Im Jahr 2025 waren es nur noch 46 Prozent – im Vergleich zu 51 Prozent in 2024 und 67 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.

Trotz dieser sinkenden individuellen Retourenneigung prognostiziert die Universität Bamberg für Deutschland im Jahr 2025 ein neues Rekordvolumen von 550 Millionen Paketen. Um dieser Diskrepanz zu begegnen, musst du als Online-Händler deine Zielgruppen basierend auf den bei der Retoure gewonnenen Einsichten künftig präziser ansprechen.

Wenn Daten ungenutzt verpuffen

Noch immer ignorieren viele Online-Shops, wer welche Produkte warum zurückschickt. Betrachtest auch du Retouren oft ausschließlich aus der reinen Umsatzperspektive und übersiehst die damit verbundenen wertvollen Details zu Zielgruppen, Produkten und Kanälen? Viele erfassen zwar Retourengründe, doch nur ein Bruchteil wertet diese systematisch und automatisiert aus. Dabei könntest du genau diese Daten nutzen, um ein tiefgreifendes Verständnis für das Kauf- und Retourenverhalten deiner Kunden zu gewinnen.

Ohne diese Analyse gehst du das Risiko ein, dass beispielsweise Produkte mit einer hohen Retourenquote weiterhin bei Zielgruppen beworben werden, die sie überdurchschnittlich oft zurücksenden. Nutze deine Tools konsequent und schließe Kundengruppen, die deine Marge gefährden, vom Targeting aus. Bei durchschnittlichen Bearbeitungskosten von 5 bis 20 Euro pro Retoure – im komplexen Sortiment sogar bis zu 50 Euro – entstehen dir sonst erhebliche, aber vermeidbare Verluste.

Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen zeigt ein Blick auf die Rückgabepräferenzen. Demnach wünschen sich Frauen deutlich häufiger alternative Rückgabeoptionen als Männer (63 Prozent versus 53 Prozent). Ein klarer Hinweis darauf, dass Standardangebote hier weniger gut ankommen. Dennoch sprichst du in der Praxis vermutlich beide Zielgruppen identisch an.

Retourendaten als Marketing-Kompass

Die Lösung hast du paradoxerweise wahrscheinlich bereits im Haus: deine Retourendaten. Durch eine systematische und strategische Auswertung lassen sie sich als wertvolle Marketing-Intelligence nutzen. Ein zentraler Baustein sind datenbasierte Analysen, die Kaufhistorie, Kontaktpunkte, Retourenmuster sowie bevorzugte Produktkategorien verknüpfen.

Eine gezielte Steuerung der Kundenansprache und der Produktpositionierung nimmt unmittelbar Einfluss auf das Retourenverhalten. So wird es dir möglich, Produkte mit hoher Retourenquote für bestimmte Zielgruppen aus dem Fokus zu nehmen. Wird beispielsweise ein bestimmtes Schuhmodell bei den über 45-Jährigen überdurchschnittlich oft retourniert, solltest du es für diese Altersgruppe nicht mehr in Marketingkampagnen ausspielen.

Ebenso wie dein Produktportfolio kannst du auch deine Services an klare Kundenwünsche anpassen: 58 Prozent der Kunden wünschen sich neben der klassischen „Retoure gegen Erstattung“ auch andere Optionen wie Umtausch, Gutscheine oder Reparaturen. Diese Erkenntnis ermöglicht dir differenzierte, zielgruppengerechte Serviceangebote und schützt dich vor einem kompletten Umsatzverlust.

Auch eine datenbasierte Kanalbewertung wird möglich: Während 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Social Commerce als Einkaufskanal nutzen, sind es bei den über 55-Jährigen nur rund 15 Prozent. Retourendaten zeigen dir präzise, welche Kanäle für bestimmte Produkte problematisch sind und wo du Budgets umschichten musst.

Erst eine konsequente Analyse der Retourengründe macht es dir möglich, Produktinformationen zu optimieren und Vertriebskanäle belastbar zu bewerten. Statt Millionen für Streuverluste auszugeben, kannst du deine Customer Journey gezielt verbessern.

Silos ade: Zusammenarbeit von Marketing, E-Commerce und Produktteams

Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Einsichten ist der regelmäßige Austausch zwischen deinen Marketing-, E-Commerce- und Produktteams. Im Zusammenspiel können Erkenntnisse aus Retourengründen nahtlos in Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften einfließen.

Wenn dein E-Commerce-Team beispielsweise feststellt, dass bestimmte Farbvarianten bei spezifischen Altersgruppen besonders oft mit dem Grund „sieht anders aus als erwartet“ retourniert werden, können Marketing und Produktentwicklung sofort reagieren: durch bessere Produktfotos, angepasste Beschreibungen und eine differenzierte Zielgruppenansprache.

Diese abteilungsübergreifende Verschränkung erfordert jedoch neue Prozesse: Wöchentliche Retourendaten-Reviews, gemeinsame KPIs und automatisierte Alerts bei auffälligen Retourenmustern sind Pflicht. Nur so wird aus der reaktiven Kostenstelle ein proaktives Steuerungsinstrument.

Daten bringen nachhaltigen Erfolg

Wenn du Retourendaten strategisch nutzt, sparst du nicht nur Kosten. Du steigerst die Konversion, senkst Streuverluste und reduzierst den Kundenfrust. Echter Erfolg stellt sich schließlich erst dann ein, wenn der Kunde sich nicht nur für den Kauf entscheidet, sondern das Produkt am Ende auch behält.

Begreife Retouren daher noch stärker als präzise Datenquelle für eine bessere Kundenbeziehung. Wenn du deine Retourendatenanalyse jetzt professionalisierst, verwandelst du den Kostenfaktor endgültig in deinen Marketing-Booster.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO der Trusted Returns GmbH

StartingUp-Checkliste: So machst du deine Retourendaten zum Marketing-Booster

Prüfe dein aktuelles E-Commerce-Setup. Wie viele dieser Fragen kannst du bereits mit „Ja“ beantworten?

- [ ] Präzise Datenerfassung: Erfasst du detaillierte Retourengründe (über ein Dropdown-Menü im Retourenportal) statt nur eines pauschalen „Gefällt nicht“?

- [ ] Dynamisches Targeting: Schließt du Kunden oder Segmente, die ein bestimmtes Produkt überdurchschnittlich oft retournieren, automatisch von der weiteren Bewerbung dieses Artikels aus?

- [ ] Zielgruppengerechte Rückgabe-Optionen: Bietest du im Retourenprozess aktiv Alternativen wie Direkt-Umtausch, Store-Credit (Gutschein) oder Reparatur an, anstatt sofort den Kaufpreis zu erstatten?

- [ ] Kanal-Rentabilitäts-Check: Analysierst du, ob Kunden, die über Plattformen wie TikTok oder Instagram kaufen, eine signifikant höhere Retourenquote aufweisen als Käufer aus dem E-Mail-Marketing?

- [ ] Silos aufbrechen: Gibt es ein regelmäßiges (z. B. wöchentliches) Meeting zwischen Marketing, E-Commerce und Produktmanagement, um auffällige Retourenmuster zu besprechen?

- [ ] Automatisierte Warnsysteme: Erhält dein Team einen automatischen Alert, wenn die Retourenquote eines neu gelaunchten Produkts innerhalb der ersten 48 Stunden einen definierten Schwellenwert übersteigt?

Je mehr Haken du setzen kannst, desto näher bist du am profitablen Retouren-Management.

Strategischer Fokus auf Multimorbidität: Oska Health sichert sich 11 Mio. Euro

Das Frankfurter HealthTech-Unternehmen Oska Health hat eine Finanzierungsrunde über 11 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt von Capricorn Partners und SwissHealth Ventures, adressiert das Start-up die Versorgungslücke bei chronisch Kranken. Ein Blick auf das Geschäftsmodell, die personelle Aufstellung und die Herausforderungen im regulierten Gesundheitsmarkt.

In der aktuellen Seed-Runde haben sich neben den Lead-Investoren Capricorn Partners und SwissHealth Ventures auch Revent, Calm Storm, BMH, LBBW Venture Capital, GoHub Ventures und Aurum Impact beteiligt. Mit dem frischen Kapital plant Oska Health, die technologische Infrastruktur auszubauen und das Versorgungsmodell, das bereits mit über 20 Krankenkassen (darunter die KKH) etabliert wurde, in die Breite zu bringen.

Adhärenz als wirtschaftlicher Hebel

Der Fokus des 2022 gegründeten Unternehmens liegt auf sog. multimorbiden Patient*innen – Menschen, die gleichzeitig an mehreren chronischen Leiden wie Nierenerkrankungen (CKD), Diabetes und Bluthochdruck leiden. Ein Kernproblem in diesem Bereich ist die mangelnde Therapietreue im Alltag (Adhärenz). Statistiken des Gesundheitswesens belegen, dass etwa 50 % der chronisch Kranken ihre Medikamente nicht vorschriftsmäßig einnehmen. Oska Health setzt hier auf eine hybride Betreuung: Ein digitaler Begleiter (App) wird durch persönliches Coaching via Video und Chat ergänzt.

Ziel dieses Ansatzes ist die Reduktion von vermeidbaren Komplikationen und teuren Krankenhausaufenthalten. Für die Kostenträger stellt dies ein mathematisches Optimierungsproblem dar: Übersteigen die Kosten für die digitale Betreuung die Einsparungen durch verhinderte Akutereignisse? Oska Health scheint hier erste überzeugende Daten geliefert zu haben, wie die Beteiligung des Venture-Arms der Schweizer CSS Versicherung (SwissHealth Ventures) signalisiert.

Das Gründungsteam: Erfahrung aus der Industrie

Ein wesentliches Merkmal von Oska Health ist der „Founder-Market-Fit“. Die Gründer*innen kommen nicht aus der klassischen Software-Entwicklung, sondern bringen tiefgreifende Branchenerfahrung aus dem Gesundheitssektor mit:

- Niklas Best (CEO): War zuvor über zehn Jahre in der Branche tätig, unter anderem als Director of Digital Products bei Fresenius Medical Care. Er verfügt über einen Executive MBA der Universität St. Gallen.

- Dr. Malte Waldeck (CFO/COO): Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler (RWTH Aachen) sammelte Erfahrungen im Investmentbanking (Metzler) sowie in Führungspositionen bei DaVita Kidney Care und der D.med Healthcare Group.

- Claudia Ehmke (CPO): Verantwortet mit langjähriger Erfahrung in der Tech-Szene (u.a. bei der Design-Agentur ustwo in London) die Nutzerschnittstelle und Produktstrategie.

Diese personelle Konstellation dürfte den Zugang zu den oft schwer zugänglichen Entscheidungsträgern der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) erleichtert haben.

Strukturelle Herausforderungen und Wettbewerb

Trotz des Kapitalzuflusses steht das Unternehmen vor den typischen Hürden des deutschen Digital-Health-Marktes. Im Gegensatz zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), die einen standardisierten Zulassungsweg gehen, nutzt Oska Health sog. Selektivverträge. Dieser Weg erfordert einen deutlich höheren individuellen Vertriebsaufwand pro Krankenkasse, ermöglicht aber eine tiefere Integration in bestehende Versorgungspfade.

Ein kritischer Faktor bleibt die Skalierbarkeit. Ein Modell, das auf menschliches Coaching setzt, hat naturgemäß höhere Grenzkosten als eine reine Software-Lösung. Oska Health begegnet dem durch den Einsatz von KI, um administrative Aufgaben der Coaches zu automatisieren. Der Erfolg der nächsten Jahre wird davon abhängen, ob die technologische Unterstützung die Effizienz so weit steigert, dass eine flächendeckende Versorgung bei gleichbleibender Marge möglich ist.

Zudem ist das Marktumfeld für Chronic Care Management zunehmend besetzt. Während spezialisierte Anbieter wie Oviva (Ernährung) oder Mika (Onkologie) einzelne Nischen besetzen, positioniert sich Oska Health durch die Fokussierung auf die komplexere Multimorbidität. Dies vergrößert zwar die Zielgruppe, erhöht jedoch gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen an das Produkt als zertifiziertes Medizinprodukt.

Einordnung für den Start-up-Sektor

Die Finanzierung von Oska Health zeigt einen deutlichen Trend im HealthTech-Investment: Kapital fließt verstärkt in Modelle, die nicht nur eine digitale Lösung bieten, sondern eine nachweisbare Integration in die Abrechnungsstrukturen des Gesundheitssystems vorweisen können. Für Gründer*innen im Bereich Medtech verdeutlicht der Fall Oska, dass Branchenexpertise und die Wahl des richtigen Erstattungsweges oft wichtiger sind als die reine technologische Innovation. Ob sich der hybride Ansatz langfristig gegen rein algorithmische Lösungen durchsetzt, wird an den klinischen und ökonomischen Langzeitdaten der Krankenkassen-Partner gemessen werden.

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

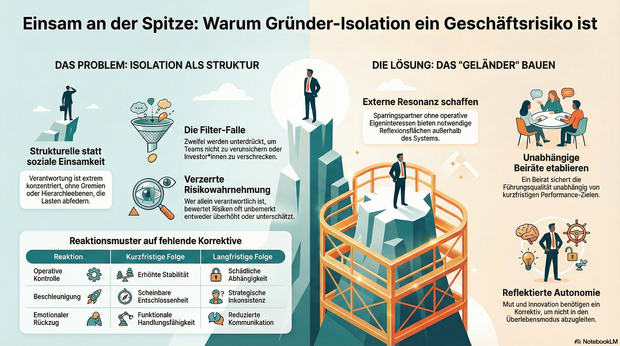

Verantwortung ohne Geländer

Serie: Führen im Start-up, Teil 2: Warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind.

Ein Start-up steht vor einem Richtungswechsel. Das Produkt performt solide, aber nicht stark genug für die nächste Finanzierungsrunde. Der Lead-Investor empfiehlt einen klaren Pivot. Im Team gibt es Widerstand. Einige sehen das Risiko, andere fürchten den Stillstand. Es wird diskutiert. Analysen werden geteilt. Szenarien durchgerechnet. Und doch wissen alle: Am Ende wird eine Person entscheiden.

Genau hier zeigt sich die besondere Qualität von Führung im Start-up – und ihre besondere Belastung.

Einsamkeit ist keine Stimmung – sie ist Struktur

Von außen wirken junge Unternehmen kommunikativ dicht. Slack-Channels laufen permanent. Daily-Stand-ups strukturieren den Tag. Investor*innen, Mentor*innen und Berater*innen sind eingebunden. Und dennoch berichten viele Gründer*innen von einem Gefühl, das sie selbst überrascht: innerer Isolation.

Diese Einsamkeit ist selten sozial. Sie ist strukturell.

In der Frühphase ist Verantwortung extrem konzentriert. Anders als in gewachsenen Organisationen gibt es keine Gremien, die Entscheidungen kollektiv tragen. Keine etablierten Hierarchieebenen, die Verantwortung verteilen. Kein operatives Korrektiv, das Last abfedert.

Es gibt Austausch. Aber es gibt kein Geländer.

Wie Verantwortung Wahrnehmung verschiebt

Forschung zur Entscheidungspsychologie zeigt seit Jahren: Wer sich als allein verantwortlich erlebt, bewertet Risiken anders. Mit wachsender wahrgenommener Verantwortung verschieben sich Maßstäbe – oft unbemerkt.

Risiken werden entweder überhöht oder unterschätzt. Kontrolle nimmt zu. Widerspruch fühlt sich schneller bedrohlich an. Nicht aus Arroganz, sondern aus Schutz.

Der/die Gründer*in weiß: Wenn es schiefgeht, wird nicht das Team zitiert. Sondern er bzw. sie.

Das paradoxe Umfeld des Gründens

Start-ups sind laut, schnell, vernetzt. Und dennoch entsteht häufig ein innerer Rückzug.

Warum? Weil Gründer*innen früh lernen, Unsicherheit dosiert zu zeigen. Zu viel Zweifel kann das Team verunsichern. Zu viel Offenheit gegenüber Investor*innen kann als Führungsschwäche interpretiert werden. Zu viel Zögern wirkt im Markt riskant.

Also wird gefiltert. Man teilt Zahlen, aber nicht immer Ambivalenz. Man diskutiert Optionen, aber nicht immer Unsicherheit.

So entsteht Distanz. Nicht geplant. Aber wirksam.

Wenn fehlende Geländer zu Mustern werden

Ohne echtes Korrektiv entwickeln sich typische Dynamiken. Manche Gründer*innen erhöhen ihre operative Kontrolle. Sie involvieren sich in jede Entscheidung, sichern Details doppelt ab, korrigieren Prozesse selbst. Kurzfristig entsteht Stabilität. Langfristig Abhängigkeit.

Andere beschleunigen Entscheidungen, um Druck zu reduzieren. Schnelligkeit ersetzt Reflexion. Das wirkt entschlossen – kann strategisch jedoch inkonsistent werden.

Wieder andere ziehen sich emotional zurück, um handlungsfähig zu bleiben. Sie funktionieren. Aber sie teilen weniger.

All diese Reaktionen sind nachvollziehbar. Und sie verändern das System.

Widerspruch wird vorsichtiger. Kommunikation strategischer. Nähe funktionaler.

Warum Investor*innen kein Geländer sind

Investor*innen sind zentrale Partner*innen. Ihr Fokus liegt naturgemäß auf Wachstum, Skalierung und Rendite. Das ist kein Vorwurf, sondern ihr Mandat.

Ein Geländer im strukturellen Sinn erfüllt jedoch eine andere Funktion: Es sichert die Qualität von Führung – unabhängig von kurzfristiger Performance.

- Ein unabhängiger Beirat mit klarer Rolle.

- Ein Sparringspartner ohne operative Interessen.

- Ein(e) Co-Founder*in, der/die nicht nur loyal, sondern widerspruchsfähig ist.

Nicht zusätzliche Beratung, sondern echte Resonanz.

Der wirtschaftliche Preis von Isolation

Isolation wirkt nicht laut. Sie wirkt kumulativ. Fehleinschätzungen bleiben länger unentdeckt.

Konflikte werden später adressiert. Entscheidungsprozesse werden intransparenter. Vertrauen verschiebt sich.

Viele Gründungskonflikte und spätere Führungskrisen entstehen nicht aus mangelnder Kompetenz, sondern aus nicht geteiltem Druck.

Einsamkeit in der Führung ist kein persönliches Drama. Sie ist ein betriebswirtschaftlicher Risikofaktor.

Ein Perspektivwechsel

Autonomie ist eine Stärke von Gründer*innen. Sie ermöglicht Geschwindigkeit, Mut und Innovation. Doch Autonomie ohne Korrektiv wird zur Belastung.

Die entscheidende Frage lautet nicht, wie viel Verantwortung ein(e) Gründer*in tragen kann, sondern wie bewusst er/sie sie reflektiert.

Wer dauerhaft ohne Geländer führt, trifft Entscheidungen irgendwann nicht mehr strategisch, sondern aus innerem Überlebensmodus. Und das ist selten eine tragfähige Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Gründer*in der Woche: syntik – High-Tech im Herzen der Industrie

Wie Mert Erdoğan mit syntik den Mittelstand fit für die Zukunft machen will, indem er Unternehmen ganzheitlich von der KI-Strategie über das Mitarbeitendentraining bis hin zur technischen Umsetzung individueller Softwarelösungen begleitet.

Vom sicheren Management-Sessel in das Wagnis der Selbständigkeit – diesen Weg wählen viele, doch nur wenige tun es mit einem so klaren Fokus auf die Old Economy. Mert Erdoğan, selbst Alumni der Universität Siegen, sah jahrelang eine wachsende Kluft: Auf der einen Seite die rasanten Fortschritte in der KI-Entwicklung, auf der anderen Seite ein deutscher Mittelstand, der oft noch mit Excel-Tabellen und Papierbergen kämpft.

„Ich habe in vielen Projekten gesehen, wie groß das Potenzial von KI ist. Vor allem in Bereichen, in denen heute noch unnötig viele repetitive Aufgaben manuell erledigt werden. Das Frustrierende war, dass diese Use Cases echten Mehrwert schaffen könnten, aber gerade im Mittelstand fehlt oft das Know-how, sie technisch und wirtschaftlich richtig einzuordnen. Genau da wollte ich ansetzen“, sagt Mert. Seine Antwort darauf ist syntik.

Der Dolmetscher zwischen zwei Welten

Das Problem vieler Traditionsunternehmen ist nicht der Unwille zur Innovation, sondern die Überforderung durch die Komplexität. Genau hier setzt das Geschäftsmodell von syntik an. Das 2025 im Siegerland gegründete Start-up versteht sich weniger als klassische IT-Beratung, sondern vielmehr als Übersetzer und Brückenbauer.

„Viele haben Angst vor großen KI-Investitionen ohne entsprechendem ROI und der Intransparenz dahinter. Wir übersetzen das Thema in verständliche, wirtschaftlich greifbare Schritte. Was muss individuell entwickelt werden, wie viel kostet dies, gibt es ggf. Fertige Lösungen. So machen wir aus Unsicherheit konkrete Handlungsmöglichkeiten“, so Mert.

Die Philosophie ist simpel: Technologie muss demokratisiert werden. Syntik holt die Unternehmen dort ab, wo sie stehen. Das Portfolio ruht dabei auf drei Säulen: Einer strategischen Beratung, die echte Anwendungsfälle jenseits von Spielereien identifiziert, einem umfangreichen Trainingsprogramm, das den Mitarbeitenden die Angst vor der "Black Box" KI nimmt, und schließlich der harten technischen Umsetzung individueller Softwarelösungen.

Alltagstauglichkeit statt KI-Schnickschnack

In einer Branche, die oft von Buzzwords und abstrakten Visionen dominiert wird, wirkt der Ansatz der Siegener erfrischend pragmatisch. Während etablierte IT-Riesen und schicke KI-Boutiquen aus den Metropolen sich oft auf DAX-Konzerne stürzen und entsprechende Preisschilder aufrufen, lässt syntik diese Nische bewusst links liegen.

Das Alleinstellungsmerkmal liegt in der kulturellen Passung. Die Macher hinter syntik treten nicht als abgehobene Tech-Evangelisten auf, sondern als Partner auf Augenhöhe. Sie sprechen die Sprache der Ingenieur*innen und Kaufleute im Mittelstand.

„Wir kommen nicht mit besonderen Folien, sondern mit echtem Verständnis für die Herausforderungen im Alltag. Ich kenne den Mittelstand, weil ich selbst aus dieser Welt komme. Mein Vater arbeitet sei über 20 Jahren bei den Deutschen Edelstahlwerke (DEW). Wir reden nicht über Visionen, wir reden über Lösungen, die heute schon etwas besser machen in den kaufmännischen Prozessen“, so Mert.

Dieser „Siegerländer Pragmatismus“ kommt an. Statt theoretischer Powerpoints liefert das Team Lösungen, die funktionieren – sei es die Automatisierung der Angebotserstellung oder die Optimierung der Materialdisposition. Es geht darum, KI vom abstrakten Gespenst zum nützlichen Werkzeug am Fließband oder im Büro zu machen.

„Unsere Kunden sagen oft ‚Das ist kein KI-Schnickschnack, das hilft uns wirklich im Alltag.‘ Und genau das ist unser Anspruch, Lösungen zu liefern, die sofort spürbar etwas verbessern und Kapazitäten für relevante Aufgaben frei werden“, so Mert.

Bootstrapping statt Venture Capital

Auch bei der Finanzierung bleibt Mert Erdoğan seiner Linie treu. Statt sich frühzeitig von Venture-Capital-Gebenden abhängig zu machen und Anteile gegen „schnelles Geld“ zu tauschen, wählte syntik den Weg des Bootstrappings. Das Unternehmen wächst organisch aus dem eigenen Cashflow.

Dieser Weg ist steiniger und erfordert mehr Geduld, signalisiert den Kund*innen aber auch Stabilität: Hier wird kein Geld verbrannt, um künstliche Wachstumsziele zu erreichen. Das Stammkapital der GmbH wurde klassisch eingebracht, das Risiko liegt beim Gründer.

„Wir wollen nur unseren Kunden verpflichtet sein, nicht irgendwelchen Wachstumsverpflichtungen von Investoren. Unabhängigkeit heißt für uns, dass wir selbst entscheiden, was sinnvoll ist. Und wir wachsen nur dort, wo es echten Mehrwert bringt. Wenn wir bestimmte KI-Produkte entsprechend etabliert haben und den Bedarf am stärksten an bestimmten Stellen sehen, können wir ggf. über Investoren sprechen“, betont der CEO.

Dieses Vorgehen schafft Vertrauen gerade beim Mittelstand, der oft skeptisch gegenüber fremdfinanzierten Start-up-Blasen ist.

Der Blick nach vorn: Fokus auf die Schwergewichte

Trotz der jungen Firmengeschichte – die Gründung erfolgte erst im Sommer 2025 – kann das Team bereits auf Referenzen aus über einem Dutzend Branchen verweisen. Im Gespräch mit dem Alumniverbund der Uni Siegen machte Erdoğan deutlich, wohin die Reise gehen soll: Der Fokus verschiebt sich zunehmend auf stark regulierte und dokumentationsintensive Sektoren wie Pharma, Chemie und Automotive.

Gerade in diesen Bereichen, wo Fehler teuer sind und Prozesse strikten Normen unterliegen, sieht der Gründer das größte Potenzial für KI-gestützte Effizienzsteigerung. Damit besetzt das Start-up seinen „Sweet Spot“ im Markt: Syntik agiert agiler und nahbarer als die nicht selten „trägen Tanker der Großberatungen“, ist aber gleichzeitig strategisch weitsichtiger als reine Software-Entwickler, die oft nur Code liefern, ohne die komplexen Prozesse des Mittelstands wirklich zu verstehen.

„Wir geben uns nicht mit Oberflächenlösungen zufrieden. Unser Ziel ist es, KI dort nutzbar zu machen, wo sie bisher scheitert. In kritischen Prozessen, unter realen Bedingungen mit echten Ergebnissen. Beim automatisierten Abgleich von Ausschreibungen, der strukturierten Verarbeitung technischer Anfragen, präzisen Forecasts in der Instandhaltung oder intelligenten Assistenzsystemen in Form von Chatbots für Normen und Richtlinien mit entsprechender Logik, Aktionen in Systemen und Mehrsprachigkeit“, so Mert.

Langfristig will das syntik den Schritt vom reinen Dienstleister zum Produktanbieter vollziehen. Geplant ist die Entwicklung standardisierter KI-Module, die sich wie Bausteine in verschiedene Unternehmenslandschaften integrieren lassen.

Mit syntik beweist Mert Erdoğan einmal mehr, dass Innovation nicht zwangsläufig aus den Metropolen kommen muss. Manchmal entsteht sie genau dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird: Mitten im Maschinenraum der deutschen Wirtschaft.

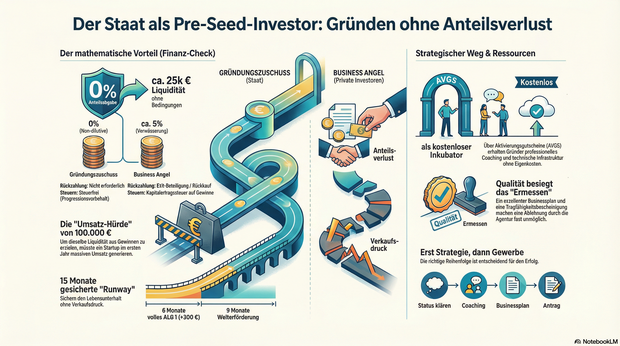

Der Staat als Pre-Seed-Investor

Warum die Gründung aus der Arbeitslosigkeit oft die smarteste Finanzierungsform ist.

Venture Capital ist sexy, Business Angels sind begehrt – doch in der aktuellen Marktphase wird die effektivste Form der Frühphasenfinanzierung oft übersehen: Der Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit. Wer strategisch aus der Arbeitslosigkeit gründet, sichert sich nicht nur den Lebensunterhalt, sondern erhält Zugang zu Ressourcen, für die andere Start-ups fünfstellige Summen aufbringen müssen. Das entscheidende Detail: Man muss dafür keine Unternehmensanteile abgeben.

In der Start-up-Szene wird oft über die „Runway“ gesprochen – die Zeitspanne, die einem Unternehmen bleibt, bevor das Geld ausgeht. Gründer*innen verbringen oft Monate damit, Pitch-Decks zu bauen, um Investoren zu überzeugen, ihnen diese Zeit zu erkaufen. In einer Zeit, in der Risikokapitalgeber*innen zurückhaltender agieren und Bewertungen sinken, rückt eine alternative Finanzierungsquelle in den Fokus, die oft fälschlicherweise als reines Sozialinstrument abgetan wird: Die Gründung aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I (ALG 1).

Wer dieses System nicht als soziales Auffangnetz, sondern als strategisches Finanzierungsinstrument begreift, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil, der in der freien Wirtschaft kaum zu bezahlen ist. Es handelt sich hierbei um „Non-Dilutive Capital“ – Kapital, das die Anteile der Gründer*innen nicht verwässert.

Der mathematische Vorteil: ALG 1 als Bootstrapping-Hebel

Um die Dimension dieses Vorteils zu verstehen, lohnt sich ein Rechenbeispiel: Ein Gründer, der Anspruch auf den Gründungszuschuss hat, erhält in der ersten Phase (6 Monate) sein volles Arbeitslosengeld plus 300 Euro zur sozialen Absicherung. In der zweiten Phase (9 Monate) folgen weitere 300 Euro monatlich.

Bei einem vorherigen guten Einkommen summieren sich diese Zahlungen schnell auf 20.000 bis 25.000 Euro. Wichtig hierbei: Diese Summe ist steuerfrei (das ALG 1 unterliegt lediglich dem steuerlichen Progressionsvorbehalt) und muss nicht zurückgezahlt werden.

Um den gleichen Liquiditätseffekt über einen Umsatz zu erzielen, müsste ein frisch gegründetes Unternehmen – bei einer angenommenen Umsatzrendite von 20 % – im ersten Jahr bereits über 100.000 Euro Umsatz erwirtschaften. Alternativ müsste ein Business Angel für 25.000 Euro einsteigen. Bei einer frühen Bewertung von 500.000 Euro würde das den Verlust von 5 % der Firmenanteile bedeuten. Der Gründungszuschuss liefert dieselbe Liquidität, ohne dass der Gründer auch nur 0,1 % seines Unternehmens abtreten muss.

Wissen & Technik: Der unterschätzte Faktor AVGS

Neben der reinen Liquidität bietet die Bundesagentur für Arbeit ein zweites Instrument, das für Gründer*innen essenziell ist: den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS).

Viele Gründer*innen wissen, dass es Coachings gibt. Wenige realisieren jedoch, dass professionelle AVGS-Maßnahmen heute oft wie private Inkubatoren funktionieren. Der Gutschein ermöglicht es Gründer*innen, externe Expertise einzukaufen, ohne die eigene Liquidität zu belasten.

Der Fokus liegt hierbei auf der Professionalisierung:

- Validierung des Geschäftsmodells: Ein(e) Sparringspartner*in prüft die Idee auf Markttauglichkeit, bevor teure Fehler gemacht werden.

- Finanzplanung: Erstellung einer realistischen Rentabilitätsvorschau, die nicht nur dem Amt, sondern auch Banken standhält.

- Infrastruktur: Hochwertige Programme stellen den Teilnehmer*innen oft auch notwendige technische Ausstattung (z.B. Laptops oder Software-Lizenzen als Leihgeräte) für die Dauer der Maßnahme zur Verfügung, um den Start technisch zu ermöglichen.

Aus der Praxis: Wie der strategische Einsatz funktioniert

Wie dieser Prozess in der Realität aussieht, zeigt das Beispiel von Jonas (Name geändert), einem Marketingmanager, der seinen Job verlor und den Sprung in die Selbständigkeit als digitaler Berater wagte. Anstatt sofort hastig ein Gewerbe anzumelden, nutzte Jonas die strategische Reihenfolge:

- Status klären: Er meldete sich arbeitslos und sicherte seinen Anspruch.

- Professionalisierung: Über einen AVGS-Gutschein buchte er ein intensives Gründungscoaching. Dort feilte er vier Wochen lang an seiner Positionierung und seinem Pricing.

- Businessplan: Gemeinsam mit dem Coach erstellte er einen Businessplan, der die Tragfähigkeit seines Vorhabens klar belegte.

- Antragstellung: Er beantragte den Gründungszuschuss vor der eigentlichen Gründung.

Das Ergebnis: Jonas erhielt die Bewilligung für den vollen Zuschuss. Die sechs Monate „gesicherte Runway“ nutzte er, um hochwertige Referenzkunden zu gewinnen, anstatt aus finanzieller Not heraus schlecht bezahlte Projekte anzunehmen. Heute führt er eine profitable Agentur. Ohne die Förderung wäre der Druck, sofort Umsatz zu generieren, vermutlich zulasten der strategischen Ausrichtung gegangen.

Die Hürden meistern: Vermittlungsvorrang und Ermessensleistung

Der Gründungszuschuss ist seit 2011 eine Ermessensleistung. Es besteht kein Rechtsanspruch. Das führt oft zu der Fehlannahme, die Bewilligung sei reine Glückssache. Doch Verwaltungsentscheidungen folgen einer Logik. Das größte Hindernis ist der gesetzliche Vermittlungsvorrang: Der/die Sachbearbeiter*in muss prüfen, ob nicht doch eine Festanstellung möglich wäre, und prognostizieren, ob die Gründung die Arbeitslosigkeit nachhaltiger beendet.

Die Strategie zur Bewilligung liegt daher in der Qualität der Vorbereitung. Ein exzellenter Businessplan, eine klare Argumentation, warum eine Festanstellung aktuell keine Option ist, und eine positive Tragfähigkeitsbescheinigung durch eine fachkundige Stelle sind die stärksten Argumente. Wenn aus den Unterlagen hervorgeht, dass der/die Gründer*in qualifiziert ist und der Markt das Angebot braucht, reduziert sich das „Ermessen“ der Agentur faktisch drastisch. Eine Ablehnung muss begründet werden – und bei einer wasserdichten Vorbereitung fehlen oft schlicht die Argumente für ein Nein.

Zielgruppen-Check: Für wen ist dieser Weg geeignet?

Nicht für jedes Start-up ist dieser Weg der richtige. Die Förderung ist als Brücke konzipiert, nicht als Großinvestition.

Besonders geeignet ist der Weg für:

- Wissensbasierte Geschäftsmodelle: Berater*innen, Coaches, Agenturen, Freelancer*innen. Hier sind die Anfangsinvestitionen gering, und der Zuschuss deckt die Lebenshaltungskosten perfekt ab.

- Digitale Start-ups & SaaS: Gründer*innen, die Zeit für die Produktentwicklung (Coding, Content) brauchen, bevor der erste Euro fließt.

- Soloselbständige: Die Förderung ist personengebunden und sichert den/die Unternehmer*in direkt ab.

Weniger geeignet ist der Weg für:

- Kapitalintensive Hardware-Gründungen: Wer Maschinen für 500.000 Euro benötigt, für den sind 20.000 Euro Zuschuss nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier werden Bankdarlehen oder VC-Gelder benötigt (wobei der Zuschuss als private Absicherung natürlich dennoch helfen kann).

- Gründungen aus der Festanstellung: Wer nicht arbeitslos ist, hat keinen Zugang zu diesem Topf. Eine „künstliche“ Arbeitslosigkeit herbeizuführen (z.B. durch Eigenkündigung), führt in der Regel zu einer Sperrzeit von 12 Wochen und sollte sehr genau kalkuliert werden.

Fazit: Professionalität statt Bürokratie-Frust

Die Gründung aus der Arbeitslosigkeit ist kein bürokratischer Hürdenlauf, sondern eine der sichersten Startrampen, die der Standort Deutschland zu bieten hat. Wer den Staat als ersten Anker-Investor begreift und die Klaviatur aus ALG 1, AVGS und Gründungszuschuss professionell spielt, startet mit einer Liquidität und Ruhe, von der andere Gründer*innen nur träumen können. Es ist kein Geschenk, sondern eine Investition in die wirtschaftliche Tragfähigkeit von morgen.

Der Autor Lars Weber ist Experte für staatlich geförderte Gründungsberatung und Gründer von avgs.digital. Seit mehreren Jahren begleitet er Gründer*innen bei der Beantragung von AVGS-Coachings und Gründungszuschüssen. Sein Fokus liegt auf tragfähigen Geschäftsmodellen und der professionellen Vorbereitung auf die Selbständigkeit, um bürokratische Hürden sicher zu meistern.

Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel

Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.

Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.

„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.

Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel

Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.

„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.

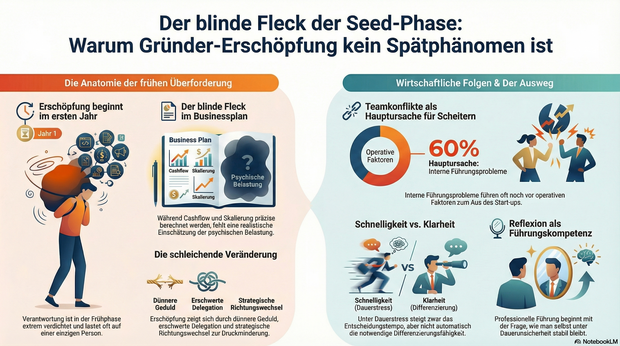

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Milliarden-Coup für Dresdner BioTech: Seamless Therapeutics gewinnt Pharma-Riese Eli Lilly als Partner

Das 2022 gegründete TU-Dresden-Spin-off Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen. Jetzt hat das BioTech eine Forschungskooperation mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly vereinbart. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar – wir erklären, was hinter der Summe und der Technologie steckt.

Dass universitäre Spitzenforschung der Treibstoff für wirtschaftlichen Erfolg sein kann, beweist aktuell eine Meldung aus Dresden. Die Seamless Therapeutics GmbH, eine erst 2022 gegründete Ausgründung der Technischen Universität Dresden (TUD), spielt ab sofort in der Champions League der Biotechnologie mit. Mit Eli Lilly konnte eines der weltweit forschungsstärksten Pharmaunternehmen – bekannt u.a. für Durchbrüche in der Diabetes- und Adipositas-Behandlung – als strategischer Partner gewonnen werden.

Der Deal: Mehr als nur eine Schlagzeile

Die Dimensionen der Vereinbarung lassen aufhorchen: Der Kooperationsvertrag beziffert sich auf einen Wert von bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar. Doch wie ist eine solche Summe für ein junges Start-up einzuordnen?

In der BioTech-Branche sind solche Verträge oft als sogenannte Bio-Bucks strukturiert. Das bedeutet: Die Milliarde liegt nicht sofort als Koffer voller Geld auf dem Tisch. Der Deal setzt sich in der Regel aus einer substanziellen Sofortzahlung (Upfront Payment) zum Start der Forschung und weiteren, weitaus größeren Teilzahlungen zusammen. Diese fließen erfolgsabhängig, sobald das Startup definierte Meilensteine erreicht – etwa den erfolgreichen Abschluss klinischer Studienphasen oder die Marktzulassung.

Die Technik: Warum Lilly so früh einsteigt

Dass ein Gigant wie Eli Lilly so früh in ein Start-up investiert, liegt an der disruptiven Technologie der Dresdner. Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen.

Während bekannte Verfahren wie die „Genschere“ CRISPR-Cas oft darauf basieren, die DNA-Stränge komplett zu durchtrennen (Doppelstrangbruch) – was zu ungewollten Fehlern bei der zelleigenen Reparatur führen kann –, gehen die Dresdner einen anderen Weg. Sie nutzen sogenannte Designer-Rekombinasen.

Vereinfacht gesagt arbeitet ihre Technologie nicht wie eine grobe Schere, sondern wie ein präzises „Suchen & Ersetzen“-Werkzeug. Sie können genetische „Schreibfehler“ direkt im Erbgut korrigieren, ohne die riskanten Brüche in der Doppelhelix zu erzeugen. Dieser Ansatz ist namensgebend („Seamless“ = nahtlos) und gilt als deutlich sicherer für die Anwendung am Menschen. Ein erstes konkretes Ziel der Kooperation ist die Bekämpfung von genetisch bedingtem Hörverlust.

Die Köpfe: Ein Team auf Expansionskurs

Hinter diesem technologischen Durchbruch steht kein anonymes Labor, sondern ein jahrelang eingespieltes Gründerteam aus der TUD. Den wissenschaftlichen Nukleus bildete die Forschungsgruppe von Prof. Frank Buchholz (Professor für Medizinische Systembiologie). Zusammen mit ihm trieben vor allem Dr. Felix Lansing, der heute als Chief Scientific Officer (CSO) die technologische Vision verantwortet, und Dr. Anne-Kristin Heninger (Head of Operations) die Entwicklung zur Marktreife voran. Komplettiert wurde das Gründungsteam durch Dr. Teresa Rojo Romanos und Dr. Maciej Paszkowski-Rogacz.

Dass Seamless Therapeutics den globalen Durchbruch ernst meint, zeigt auch eine strategische Personalie aus dem April 2024: Um die Brücke in den entscheidenden US-Markt zu schlagen, holte man den Branchenveteranen Dr. Albert Seymour als neuen CEO an Bord. Während Seymour die internationale Skalierung vorantreibt, sichern die Gründer weiterhin die technologische DNA des Unternehmens. „Die Zusammenarbeit mit Eli Lilly ist eine Bestätigung für unsere Gen-Editierungsplattform und ihr krankheitsmodifizierendes Potenzial“, erklärt Prof. Buchholz.

Der Standort: Wie aus Forschung Business wird

Der Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis eines funktionierenden Transfer-Ökosystems. Das Startup wurde seit den frühen Phasen intensiv unterstützt durch TUD|excite, das Excellence Center for Innovation der TU Dresden, sowie durch SaxoCell, das sächsische Zukunftscluster für Präzisionstherapie. Prof. Ursula M. Staudinger, Rektorin der TUD, sieht in dem Deal eine Blaupause für den deutschen Innovationsstandort: „Das Investitionsvolumen unterstreicht eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie [...] Zugleich zeigt dieser Meilenstein, wie konsequent und erfolgreich die TUD den Transfergedanken lebt.“

Für Seamless Therapeutics beginnt nun die Arbeit, die rekombinase-basierte Technologie gemeinsam mit Eli Lilly durch die anspruchsvollen Phasen der Medikamentenentwicklung zu bringen – mit einem Team, das wissenschaftliche Exzellenz nun mit internationaler Management-Erfahrung verbindet.

Seed-Runde: Leipziger HRTech clarait erhält über 1,5 Mio. Euro

Das 2023 von Johannes Bellmann, Miriam Amin und Thilo Haase gegründete Start-up clarait digitalisiert einen der letzten analogen Bereiche im Unternehmen: die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und HR.

Die clarait GmbH hat den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde bekanntgegeben und sichert sich Kapital in Höhe von über 1,5 Millionen Euro. Lead-Investor der Runde ist der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, der einen siebenstelligen Betrag investiert. Als Co-Investor beteiligt sich der HR Angels Club, ein europaweites Netzwerk aus erfahrenen HR-Führungskräften und Investoren.

Marktlücke: Der „White Spot“ zwischen HR- und Legal-Tech