Aktuelle Events

Crowdworker: Arbeitnehmer oder nicht?

Erstmals qualifiziert das Bundesarbeitsgericht einen Crowdworker, der für ein Crowdsourcing-Start-up in großem Umfang tätig war, als Arbeitnehmer. Dies wirft Fragen auf. Was künftig zu beachten ist – eine juristische Einschätzung.

Crowdworking eröffnet die Möglichkeit, sich durch die Übernahme von meist einfachen, kurzfristigen Aufgaben unkompliziert etwas dazuzuverdienen. Stellt der Nebenverdienst jedoch die Haupteinnahmequelle dar, steigt oftmals das Bedürfnis nach sozialer Absicherung, wie sie ausschließlich Arbeitnehmern zukommt. Es war daher nur eine Frage der Zeit, dass diese Art der Tätigkeit ein Fall für die Arbeitsgerichte wird.

Am 1. Dezember 2020 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) nun erstmals über die Klage eines Crowdworkers entschieden, der für ein Crowdsourcing-Start-up mehrere tausend Aufträge ausgeführt und damit seit Februar 2019 monatlich fast 1.800,00 Euro verdient hatte (Az. 9 AZR 102/20). Nachdem ihm aufgrund einer Auseinandersetzung mit dem Unternehmen keine weiteren Aufträge mehr angeboten wurden, klagte er vor dem Arbeitsgericht – unter Verweis auf seinen vermeintlichen Status als Arbeitnehmer – und forderte unter anderem seine Weiterbeschäftigung.

Vor dem BAG hatte er nun unerwartet teilweise Erfolg, da das Gericht bestätigte, dass ein Arbeitsverhältnis vorlag. Dies war umso überraschender, weil die Gerichte der ersten beiden Instanzen (LAG München v. 04.12.2019 – 8 Sa 146/19; ArbG München v. 20.02.2019 – 19 Ca 6915/18) die Klage abgewiesen hatten.

Arbeitnehmer müssen fremdbestimmt tätig werden

Bei der Prüfung der Arbeitnehmereigenschaft erfindet das BAG das Rad aber keineswegs neu. Nach wie vor gilt, dass die Einordnung als Arbeitnehmer maßgeblich von zwei Kriterien abhängt: Wird die Person weisungsgebunden, also fremdbestimmt tätig? Liegt eine persönliche (nicht bloß wirtschaftliche) Abhängigkeit vor? Zur Bewertung müssen dabei alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden; auf die Bezeichnung des Vertrags kommt es hierbei nicht an.

Was bedeutet die Entscheidung für das Crowdworking?

Konsens dürfte zwischen beteiligten Gerichten noch dahingehend bestehen, dass allein durch die erstmalige Registrierung des Nutzers auf der Plattform kein Arbeitsverhältnis begründet wird. Zumindest, wenn hiermit keine konkrete Pflicht zur Auftragsübernahme verbunden ist. Das Landesarbeitsgericht (LAG) München stellte in der zweiten Instanz zudem fest, dass auch keine vergleichbare „Drucksituation“ im Laufe der Vertragsbeziehung entstehen darf, wenn der Status der Selbständigkeit bleiben soll. Die Existenz eines Anreizsystems zur Auftragsübernahme reichten dem LAG aber nicht, um diesen als Arbeitnehmer einzustufen.

Dies sah das BAG nun anders. Die gesamte Organisationsstruktur der Crowdworking-Plattform war darauf ausgerichtet, dass registrierte Nutzer fortlaufend eine Vielzahl genau definierter Kleinstaufträge annehmen und diese persönlich abarbeiten. Der hiermit verbundene Levelaufstieg eröffnete ihnen die Möglichkeit, mehrere Aufträge gleichzeitig anzunehmen und so mittelbar ihren Stundenlohn zu verbessern. Dieses Anreizsystem hat den Kläger zur kontinuierlichen Erledigung von Tätigkeiten für die Plattform veranlasst. Seine Leistungen hat er daher gerade nicht frei in örtlicher, inhaltlicher oder zeitlicher Hinsicht gestaltet, sodass diese im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erbracht worden sind.

Die Frage, wie die einzelnen Aufträge ausgestaltet waren, schien für das BAG dabei nicht zentral. Jeder einzelne Auftrag begründet so nur einen Werk- und eben (noch) keinen Arbeitsvertrag. Ob der Crowdworker eine Aufgabe für die Plattform übernimmt, hängt nämlich in aller Regel allein von seiner Entscheidung ab. Dabei sind alle Parameter bereits vor der Annahme festgelegt und in der Beschreibung ersichtlich – beides typisch für Werkverträge.

Bislang liegt jedoch nur die Pressemitteilung des BAG vor. Es bleibt abzuwarten, bis die Urteilsgründe vorliegen, um abschließend zu bewerten, ob für die Arbeitnehmereigenschaft der geschaffene Anreiz zur Auftragsübernahme ausschlaggebend war. Dann wäre im Ergebnis wenig Rechtssicherheit gewonnen. Es stellen sich dann wieder neue Fragen: Wann ist der Anreiz zum Tätigwerden groß genug? Wo verläuft die Grenze zwischen (unbedenklicher) Motivierung der Crowdworker und (aus Unternehmersicht bedenklicher) faktischer Arbeitspflicht? Die ohnehin schon uneindeutige Bewertung solcher Konstellationen bleibt wohl trotz (oder gerade wegen) des wichtigen Urteils des BAG schwierig.

Prüfungsbedarf für die Plattformbetreiber

Insgesamt bedeutet die Entscheidung zwar nicht das Aus für die Vermittlung von Crowdworkern. Betreiber entsprechender Plattformen werden aber – wenn sie weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Selbständigen setzen wollen – ihr Geschäftsmodell gründlich prüfen müssen. Insbesondere ein Levelsystem, das mit lukrativen Vorteilen verbunden ist, könnte als Versuch der Steuerung der Crowdworker bewertet werden. Wenngleich das BAG hierzu keine Stellung nehmen musste, können Crowdworker bei (nur) wirtschaftlicher Abhängigkeit weiterhin als sogenannte arbeitnehmerähnliche Person eingestuft werden.

Die Frage, ob arbeitsrechtliche Beziehungen auch zu den Unternehmen bestehen, die Aufträge an die Plattform geben, hat das BAG nicht entscheiden müssen. Dies dürfte aber für viele Unternehmen von großem Interesse sein. Hier bleibt die Unsicherheit für Auftraggeber.

Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich vor einigen Tagen mit einem Positionspapier zur Thematik geäußert und darin vorgeschlagen, Plattformnutzer in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen sowie Mindestkündigungsfristen zu etablieren. Ob diese Vorschläge tatsächlich in absehbarer Zeit in einen Gesetzentwurf münden, ist offen.

Die Autorinnen:

Kira Falter ist Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Wirtschaftskanzlei CMS in Deutschland. Sie berät Unternehmen insbesondere im Bereich des Fremdpersonaleinsatzes.

Dr. Isabel Meyer-Michaelis ist Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Wirtschaftskanzlei CMS in Deutschland. Sie berät Mandanten rund um Fragen des Arbeitens 4.0.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Ehevertrag – ein Muss für Unternehmer*innen

Recht für Gründer*innen: Wie Unternehmer*innen sich und ihr Geschäft mit einem Ehevertrag absichern.

Unternehmer*innen, die heiraten wollen, sollten immer auch die Auswirkungen auf den eigenen Betrieb im Blick behalten. Ein Ehevertrag kann helfen, dass es im Fall einer Trennung für alle Beteiligten fair zugeht und Unternehmen und Betriebsvermögen geschützt werden können.

„Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden“. Der Kinderreim spricht aus, woran viele bei ihrer Hochzeit lieber nicht denken: das mögliche Scheitern der Ehe. In Deutschland wird fast jede dritte Ehe geschieden. „Kommt es zur Scheidung, sind daran rechtliche Folgen geknüpft, die neben den emotionalen Herausforderungen zu bedenken sind“, sagt Nicole Striebe, Rechtsanwältin bei Ecovis in Eisfeld.

Eheleute bilden eine Solidargemeinschaft, durch die eine gegenseitige Teilhabe an der jeweiligen Einkommens- und Vermögensentwicklung begründet wird. Zudem wirkt sich die Eheschließung unmittelbar auf Steuern und das Erbrecht aus. „Ein Ehevertrag ist nicht gleichbedeutend mit Misstrauen, sondern mit Vorsorge und Transparenz für beide Ehegatten“, sagt Striebe. Denn während der eine Ehegatte sein Betriebsvermögen sichern möchte, ist dem anderen vielleicht an einer ausreichenden Absicherung im Scheidungsfall gelegen. Hier gilt es, eine ausgewogene vertragliche Regelung zu finden, die diese Interessen miteinander vereint. „Durch einen Ehevertrag können die Partner Vereinbarungen treffen, die auf ihre individuellen Umstände und die geplante Ausgestaltung ihrer Ehe ausgerichtet sind“, erklärt Striebe.

Kein Business ohne Ehevertrag

Während ein Ehevertrag für Privatpersonen ratsam sein kann, so ist er ein Muss für Unternehmerinnen und Unternehmer. „Wer sich als Unternehmer das Jawort gibt, sollte unbedingt auch Ja zum Ehevertrag sagen“, mahnt Striebe an. „Hier geht es um nicht weniger als die Absicherung der Existenz- und Lebensgrundlage für den Fall einer Scheidung.“ Insbesondere der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft, der bei einer Scheidung zu einer hohen Ausgleichszahlung führen kann, kann die Liquidität eines Unternehmens gefährden. „Umso wichtiger ist es, das Betriebsvermögen abzusichern.“

Handelt es sich beim Unternehmen um eine Gesellschaft, an der mehr als eine Person beteiligt ist, sind vertragliche Regelungen zum Abschluss eines Ehevertrags ohnehin unumgänglich: „Das schulden sich die Gesellschafter gegenseitig“, sagt Striebe. Geschäftspartner sollten sich in ihrem Gesellschaftsvertrag nicht nur zum Abschluss eines jeweiligen Ehevertrags verpflichten, sondern sich gegenseitig bestätigen lassen, dass dieser auch tatsächlich abgeschlossen wurde. „Die vertragliche Verpflichtung der Gesellschafter für eine jeweils geeignete Regelung zum Schutz des Unternehmens im Fall der Scheidung, etwa der Abschluss eines Ehevertrags, lässt sich in den Gesellschaftsvertrag aufnehmen“, sagt Juliane Kösling, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht bei Ecovis in Berlin.

Was ein Ehevertrag beinhalten sollte

„Bei der Vertragsgestaltung geht es immer um Ausgewogenheit“, stellt Striebe klar. Die Ehepartner sollten sich frühzeitig Gedanken um ihre Zukunft machen: Welches Ehemodell wollen wir leben? Wer steckt unter Umständen beruflich zurück, wenn Kinder und damit Care-Arbeit ins Spiel kommen? Wie lässt sich das im Fall einer Trennung ausgleichen? Und weil das Leben nun mal häufig anders verläuft als geplant, lassen sich auch vertragliche Öffnungsklauseln vereinbaren – zum Beispiel, wenn bei einer Ehe ohne Kinderwunsch zunächst ein Ausschluss des Versorgungsausgleichs beschlossen wurde und später doch Kinder geboren werden. Bestehende Eheverträge sollten die Partner auch im Nachhinein immer an geänderte Lebensumstände anpassen, um das eigentliche Ziel der Absicherung nicht aus den Augen zu verlieren.

Gefahren ohne Ehevertrag

Für verheiratete Unternehmerinnen und Unternehmer ist der Zugewinnausgleich von besonderer Relevanz. Wer im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, muss sich seinen Vermögenszuwachs während der Ehe bei einer Scheidung anrechnen lassen und sieht sich daher oftmals einer Ausgleichszahlung an seinen Ehegatten ausgesetzt.

Der Zugewinnausgleichsanspruch kann sich auch auf Unternehmensbeteiligungen erstrecken. „Das Problem dabei: Bei einer Scheidung wird der Ausgleich sofort fällig. Das kann ein Unternehmen ohne ausreichende Liquidität schnell in eine finanzielle Schieflage bringen“, erklärt Kösling.

Eine ähnliche Teilhabe erfolgt auch in Bezug auf die Altersvorsorge: Die während der Ehe erworbenen einzelnen Rentenanwartschaften werden bei einer Scheidung jeweils hälftig geteilt. „Da Unternehmer eher privat oder durch den Aufbau des Unternehmens Altersvorsorge betreiben, sollten sie auch hier durch einen Ehevertrag für Planungssicherheit sorgen“, sagt Striebe.

In diesem Kontext darf auch ein Blick auf den (nachehelichen) Unterhalt nicht fehlen, denn unter Ehegatten bestehen gegenseitige Unterhaltspflichten, die im Fall einer Scheidung lange Zeit fortbestehen können. Auch diesbezüglich gilt es, eine ausgewogene Regelung zu treffen, die einer späteren gerichtlichen Überprüfung durch ein Familiengericht standhalten sollte.

Mit Blick auf die Erben können Unternehmer, die ihren Betrieb an die nächste Generation übertragen möchten, auch einen Ehevertrag zur Bedingung machen. „Ergänzend helfen Rückforderungsrechte und Rückfallklauseln, die sicherstellen, dass der Vermögenswert des Unternehmens im Fall einer Scheidungsstreitigkeit außer Betracht bleibt und nicht Gegenstand der Vermögensauseinandersetzung der sich scheidenden Eheleute wird“, erklärt Kösling.

Immer auch an den Erbfall denken

Nicht nur eine Scheidung ist ein potenzielles Risiko für Unternehmen. Auch Krankheit oder Tod eines Gesellschafters können ohne entsprechende Vorsorge zur Gefahr für Vermögen und Unternehmen werden. „Eine führungslose Gesellschaft, die plötzlich handlungsunfähig ist, birgt ein enormes Risiko“, sagt Kösling. Und auch der Einfluss von Erben, die nicht die notwendige berufliche Qualifikation vorweisen, kann erhebliche Probleme im Unternehmen verursachen. Ecovis-Expertin Kösling verweist deshalb auf die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten: „Gesellschaftsverträge, Testamente, Eheverträge und Vollmachten – sie sollten nicht nur zwingend vorhanden, sondern auch bestmöglich aufeinander abgestimmt sein“.

Wie bei anderen Verträgen gilt auch hier: Eine fundierte anwaltliche Beratung ist unerlässlich. „Erst wenn alle Informationen auf dem Tisch liegen und die gemeinsamen (oder auch gegensätzlichen) Interessen der Partner klar definiert sind, lässt sich eine ausgewogene Vereinbarung treffen“, erklärt Striebe. Ihre Kollegin Kösling ergänzt: „Gute Verträge sind immer Einzelfallentscheidungen. Von Musterverträgen und Alleingängen raten wir dringend ab.“

Einig sind sich die Expertinnen zudem darin, wann der beste Zeitpunkt für Vertragsverhandlungen ist: „Schließen Sie den Ehevertrag möglichst vor der Ehe ab. Denn wenn das ,Wir‘ noch groß ist, ist es bekanntlich einfacher, eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden.“

Gut zu wissen: Die Rückforderungsklausel

Eine Rückforderungsklausel ist eine Vereinbarung, die festlegt, dass bestimmte Leistungen oder Vermögenswerte unter bestimmten Bedingungen zurückverlangt werden können. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um einen Ehevertrag zur Bedingung der Schenkung von Unternehmensanteilen an Kinder zu machen. Aber auch in Eheverträgen selbst können solche Klauseln dazu dienen, im Fall einer Scheidung den Einfluss des Zugewinnausgleichs zu begrenzen.

Recht für Gründer*innen: Vorsicht bei Minijobber*innen auf Abruf

Was bei der Beschäftigung von Minijobber*innen zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird.

In zahlreichen Branchen werden Minijobber gern auf Abruf beschäftigt, um die Flexibilität zu wahren. Insbesondere die Gastronomie und Saisonbetriebe profitieren von Beschäftigten, die je nach Arbeitsanfall tätig sind. Was hierbei zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird, erklärt Tanja Eigner, Rentenberaterin bei Ecovis in Bad Kohlgrub.

Was gilt für Arbeit auf Abruf?

Bei Arbeit auf Abruf erbringt der/die Arbeitnehmende Arbeitsleistungen, deren Umfang vom Arbeitsanfall und auf einseitige Anweisung des Arbeitgebenden beruht. Wer Minijobber*innen auf Abruf beschäftigt, muss die arbeitsrechtlichen Vorschriften beachten: Wenn im Minijob keine wöchentliche Arbeitszeit festgelegt wurde, gilt nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 20 Stunden.

Wann Arbeitgebende einen Phantomlohn zahlen müssen

Selbst wenn Minijobber*innen weniger als 20 Stunden gearbeitet haben, besteht dennoch für 20 Stunden am Ende des Monats ein Vergütungsanspruch (Phantomlohn). Arbeitet also ein(e) Minijobber*in auf Abruf ohne entsprechende Vereinbarung beispielsweise nur acht Stunden pro Woche, muss der Arbeitgebende dennoch 20 Stunden vergüten. Dieser Phantomlohn ist auch die Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Dadurch kann die Minijobgrenze schnell überschritten werden. Die Folge: Arbeitgeber*innen können ihre Arbeitnehmenden nicht mehr als Minijobber beschäftigen. Stattdessen sind sie bei der Krankenkasse als sozialversicherungspflichtig zu melden.

Die aktuelle Mindestlohngrenze

Damit das Arbeitsentgelt unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze (556 Euro monatlich für 2025) liegt, können Arbeitgebende und Arbeitnehmende unter Zahlung des Mindestlohns maximal eine monatliche Arbeitszeit von 43,37 Stunden vereinbaren. Wöchentlich wäre dies eine Arbeitszeit von maximal zehn Stunden. Höhere Stundenlöhne bedeuten folglich eine monatlich geringere Arbeitszeit.

Worauf Arbeitgebende achten sollten

Arbeitgebenden wird daher dringend empfohlen, die Arbeitsverträge zu kontrollieren und die Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit schriftlich in einer Abrufvereinbarung festzuhalten. Diese muss auch eine Mindest- oder Höchstarbeitszeit enthalten. Je nach vereinbarter Grenze darf der/die Minijobber*in die Mindestarbeitszeit um nicht mehr als 25 Prozent überschreiten und die Höchstarbeitszeit um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die Deutsche Rentenversicherung führt alle vier Jahre eine Betriebsprüfung durch. Wer die wöchentliche Arbeitszeit nicht festhält, muss möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.

Alternative: Arbeitszeitkonto

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, ein Arbeitszeitkonto zu vereinbaren. In diesem Fall erhält der/die Arbeitnehmende ein vertraglich vereinbartes, monatlich gleichbleibendes Arbeitsentgelt. Je nach Bedarf kann der/die Minijobber*in unterschiedlich viele Stunden im Monat arbeiten und sammelt dabei Plus- oder Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto. Diese müssen die Minijobber*innen innerhalb eines vereinbarten Zeitraums ausgleichen. Aber auch hier sind wichtige Regelungen zu beachten. Es wird daher immer empfohlen, das Thema mit einem/einer Sozialversicherungsexpert*in zu besprechen.

Stellenausschreibung – so entgehen Sie der Diskriminierungsfalle

Wer bei der Formulierung einer Stellenausschreibung nicht wirklich gut aufpasst, verstößt schnell gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und muss mit einer Klage wegen Diskriminierung rechnen. Das kann letztlich teuer werden. Hier lesen Sie, worauf es bei einer rechtssicheren Stellenausschreibung ankommt.

Was ist eigentlich das AGG?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als Verhinderungsgesetz vor allem von geschlechts- und sexualbezogenen arbeitsrechtlichen Benachteiligungs- und Belästigungsverboten anzusehen. Ziel des AGG ist es Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen (vgl. § 1 AGG).

Für wen gilt das AGG?

Kurz: Es gilt für alle Beschäftigten. Konkret verbietet das AGG Benachteiligungen aller Beschäftigten. Dazu gehören gem. § 6 Abs. 1 S. 1 AGG folgende Personengruppen:

- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

- die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sowie

- arbeitnehmerähnliche Personen.

- Als Beschäftigte gem. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG gelten aber auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis.

Was hat das AGG mit einer Stellenausschreibung zu tun?

Leider eine ganze Menge! Im Gerichtsalltag machen die Klagen mit Fällen des Diskriminierungsvorwurfes in Stellenausschreibungen den größten Teil der AGG-Gerichtsverfahren aus.

Wie sensibilisiert sind Sie?

Würden Sie über die nachstehenden Formulierungen stolpern?

„suchen wir einen Verkäufer …“, „suchen wir eine Steuerberaterin …“, „dann sind Sie unser Mann …“, „dann sind Sie der ideale Kandidat“, „Vollzeitstelle“

O.k. Das war einfach. Die Formulierungen sind allesamt nicht geschlechtsneutral! Und ja, das gilt auch für die Vollzeitstelle. Diese Formulierung impliziert nämlich nach Ansicht der Gerichte eine mittelbare Benachteiligung insbesondere von Frauen.

Daher beachten Sie immer: Eignet sich der Arbeitsplatz für Teilzeit, sind Sie verpflichtet, ihn auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben (§ 7 I TzBfG).

Wie sieht es mit den nachstehenden Formulierungen aus? Würde man die in Ihren Stellenanzeigen lesen?

„langjährige Berufserfahrung“, „jung und dynamisch“, „für unser junges Team“, „Sie sind körperlich belastbar …“, „mobil“, „geistig flexibel“, „Muttersprache Deutsch“

Richtig! Diese Formulierungen sind allesamt problematisch.

Worauf sollten Sie also achten?

Achten Sie auf Neutralität! Jede Art von Floskeln kann schnell zum Problem werden.

Die Rechtsprechung befasst sich in Fällen mit fehlerhaften Stellenausschreibungen am häufigsten mit Indizien, die eine Diskriminierung wegen des Alters nahelegen. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Selten liest man heutzutage noch Stellenausschreibungen, die nicht geschlechtsneutral formuliert sind und auch Indizien für Diskriminierungen wegen der Religion und der ethnischen Herkunft sind eher die Ausnahme. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie einfach alles weglassen, was nicht direkt mit der Qualifikation und den gewünschten Eigenschaften des Bewerbers zu tun hat. Sogar bei den gewünschten Eigenschaften sollten Sie sich eher bedeckt halten, weil die Formulierung „jung und dynamisch“ bereits Rückschlüsse auf eine Alterdiskriminierung zulässt.

Welche Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden?

- Formulieren Sie immer geschlechtsneutral, also keinen Geschäftsführer sondern mindestens einen Geschäftsführer w/m suchen.

- Bitten Sie um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und nicht um ein Lichtbild.

- Setzen Sie eine für die Position angemessene Berufserfahrung voraus und suchen Sie weder einen Berufsanfänger noch jemanden mit langjähriger Berufserfahrung.

- Erwarten Sie sehr gute Deutschkenntnisse, aber nicht Deutsch als Muttersprache.

- Beschreiben Sie die Tätigkeit spezifisch und nicht die körperlichen bzw. geistigen Anforderungen an den Bewerber.

Wie teuer kann eine Diskriminierung werden?

Dem vermeintlich Diskriminierten kann bis zu drei Bruttomonatsgehälter Schadensersatz zugesprochen werden. Geld, das Sie sicher besser verwenden können. Hinzu kommen hier ja dann auch noch Anwalts- und Gerichtskosten.

Was können Sie tun, wenn Sie verklagt werden?

Ist eine Benachteiligung wegen einer problematischen Formulierung in einer Stellenanzeige zu vermuten, müssen Sie als das ausschreibende Unternehmen nachweisen, dass die betroffene Person nicht tatsächlich benachteiligt worden ist, ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre Religion also bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hierbei müssen Sie sich gegebenenfalls vom Gericht in die Karten sehen lassen. Sie müssen auf jeden Fall nachweisen können, dass Sie eine sachlich begründete Entscheidung getroffen haben. Ihre Behauptung allein wird dabei allerdings nicht genügen. Haben Sie eine „junge und dynamische“ Person gesucht und einen 45-Jährigen mit entsprechenden Qualifikationen nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dürfte es eng werden.

Insidertipp

Lassen Sie sich nicht erwischen! Sie dürfen ja einstellen, wen Sie wollen. Kein Mensch kann und darf Sie zwingen, jemanden einzustellen, den Sie nicht haben möchten. Formulieren Sie Ihre Stellenanzeige demzufolge absolut neutral und sieben Sie im weiteren Verfahren alles aus, was Sie nicht haben wollen. Beabsichtigen Sie eher die Einstellung einer Frau als die eines Mannes, dann laden Sie einfach nur die weiblichen Bewerber ein. Solange Sie in der Stellenanzeige kein Diskriminierungsindiz geliefert haben, ist das völlig unschädlich.

Die Autorin: Elishewa Patterson-Baysal ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Online-ArbeitsrechtsAkademie.

Endgültiges Aus für die e-Privacy-Verordnung?

Anfang November hat die Bundesregierung einen Entwurf für eine neue ePrivacy-Verordnung in den Rat der Europäischen Union eingebracht. Da sich der Entwurf nicht als konsensfähig erwiesen hat, droht das Aus der Neuregelung.

Ziel der ePrivacy-Verordnung ist die Neuregelung der Nutzung und Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste. Eine neue ePrivacy-Verordnung hätte erhebliche Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle. Da sich der Entwurf der Bundesregierung nicht als konsensfähig erwiesen hat, hat das lange Ringen um eine Neuregelung allerdings vorerst kein Ende. Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass die bisherigen Regelungen womöglich noch etliche Jahre gelten werden.

ePrivacy-Verordnung: Neue Regeln für digitale Geschäftsmodelle

Parallel zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sollte am 25. Mai 2018 eigentlich eine weitere europäische Verordnung zum Thema Datenschutz in Kraft treten. Die „Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation“ (kurz: ePrivacy-Verordnung) soll die Privatsphäre der Nutzer im Rahmen elektronischer Kommunikation schützen und die veraltete ePrivacy-Richtlinie ablösen. Als Ergänzung der DSGVO soll die ePrivacy-Verordnung unter anderem die Kommunikation über Messengerdienste und E-Mail regeln. Zudem sollen Anrufe und Nachrichten über internetbasiert Kommunikationsdienste gleichermaßen geschützt werden wie Telefonanrufe und SMS.

Für viele Start-ups ist das Thema ePrivacy relevant, weil die Verordnung neben der Werbung mittels elektronischer Nachrichten (E-Mail, SMS, Messenger) auch das Online-Marketing, einschließlich Tracking, neu regeln soll.

Wirtschaftsverbände warnen bereits seit 2017 vor restriktiven Neuregelungen

Die EU-Kommission und das Europäische Parlament haben bereits im Jahr 2017 eigene Entwürfe für eine ePrivacy-Verordnung vorgelegt. Vor allem der Entwurf des Parlaments fiel vergleichsweise nutzer- und datenschutzfreundlich aus und stieß in der Wirtschaft daher auf heftige Kritik. So sah der Entwurf des Parlaments zum Beispiel eine „Do Not Track“-Einstellung als zwingendes Default-Setting für Browser vor.

Neben den großen Technologie- und Telekommunikationskonzernen warnen auch Verlage und die Werbewirtschaft bereits seit Längerem vor derart restriktiven Neuregelungen. Sie befürchten irreparable Schäden für digitale Geschäftsmodelle – unter anderem weil weitere Einschränkungen beim Tracking die Werbefinanzierung im Internet zerstören könnten. Angesichts der erheblichen Kritik aus der Wirtschaft konnten sich die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union bislang nicht auf einen eigenen Entwurf einigen. In diesem Rat sitzen die Fachminister der EU-Mitgliedstaaten. Ein (Gegen-)Entwurf des Rats ist aber erforderlich, damit der Rat mit der EU Kommission und dem Europäischen Parlament in das weitere Gesetzgebungsverfahren eintreten kann (sogenanntes Trilog-Verfahren).

Seit Dezember 2017 hat der Rat unter der Führung von Estland, Bulgarien, Österreich, Rumänien, Finnland und Kroatien im Halbjahresturnus jeweils unterschiedliche Entwurfsfassungen veröffentlicht, von denen allerdings keine konsensfähig war. Wechselseitig wurden die Entwürfe von Beobachtern entweder als zu restriktiv für digitale Geschäftsmodelle oder als zu wirtschaftsfreundlich kritisiert.

Aktueller deutscher Kompromissvorschlag scheitert ebenfalls

Angesichts dieser festgefahrenen Situation hatte sich die seit dem 1. Juli 2020 amtierende deutsche Ratspräsidentschaft vorgenommen, mit ihrem Entwurf vom 4. November 2020 endlich einen zustimmungsfähigen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen von Verbraucherschützern und digitaler Wirtschaft zu finden. Etliche Beobachter bezeichneten den deutschen Entwurf im Vorfeld als letzte Chance für eine Einigung.

Mit seinem Vorschlag wich Deutschland von dem eher wirtschaftsfreundlichen Entwurf der kroatischen Präsidentschaft ab und kam den Bedenken der Verbraucherverbände und Daten-schützer entgegen. Vor allem schlug Deutschland vor, das sogenannte berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage für Online-Tracking zu Werbezwecken aus dem Entwurf zu streichen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Tracking und Retargeting – also die gezielte werbliche Wiederansprache der Nutzer in den Online-Angeboten Dritter – auch in Zukunft nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer möglich gewesen wären. Eine Ausnahme von dieser Grundregel sollte laut Entwurf lediglich für Presseverlage gelten.

Diverse Verbraucherverbände hatten vor dem Treffen der entscheidungsbefugten Arbeits-gruppe für Telekommunikation signalisiert, mit dem deutschen Vorschlag leben zu können. Bei den Vertretern der Werbe-, Verlags- und Technologie-Unternehmen stieß der Entwurf – und insbesondere die Streichung des berechtigten Interesses als Rechtsgrundlage für Tracking zu Werbezwecken – dagegen auf wenig Gegenliebe. Diese Kritik fand in einigen Mitgliedstaaten Gehör. Und so gelang es letztlich auch der deutschen Ratspräsidentschaft nicht, die so gegensätzlichen Interessen miteinander zu versöhnen.

Unternehmen sollten sich auf Fortgeltung der aktuellen Regeln einstellen

Nach dem Scheitern des deutschen Entwurfs liegt der sprichwörtliche Ball ab dem 1. Januar 2021 bei der neuen portugiesischen Ratspräsidentschaft. Dass noch ein Kompromiss zwischen den Mitgliedstaaten erzielt werden kann, erscheint allerdings fraglich. Derzeit ist nicht ersichtlich, warum den Portugiesen gelingen sollte, woran bereits ein gutes Dutzend anderer Länder gescheitert ist. Selbst wenn der Rat unter der portugiesischen Präsidentschaft einen gemeinsamen Entwurf verabschieden sollte, bedarf es zudem viel Fantasie, um sich einen sowohl für das Parlament als auch für den Rat zustimmungsfähigen Gesamtkompromiss auszumalen. Die Zeichen sprechen also eher für ein endgültiges Aus der ePrivacy-Verordnung.

Welche Folgen hätte ein solches Scheitern für digitale Unternehmen?

Ohne Neuregelung würden bis auf Weiteres die aktuellen Bestimmungen der ePrivacy-Richtlinie anwendbar bleiben. Diese sind in Deutschland vor allem im Telemediengesetz (TMG) und im Telekommunikationsgesetz (TKG) umgesetzt. Danach ist das Setzen und Auslesen von Cookies zu Werbezwecken ohnehin nur mit vorheriger Einwilligung der Nutzer zulässig. Dies hat der Bundesgerichtshof vor Kurzem bestätigt. Dasselbe gilt, nach Auffassung der Datenschutzbehörden, auch für den Einsatz bekannter Analysetools wie Google Analytics.

Aus Unternehmenssicht ist das Scheitern der ePrivacy-Verordnung daher nicht nur Anlass zur Freude. Es bestand zumindest die Hoffnung, das vergleichsweise starre aktuelle Regelungskorsett durch einen progressiven Entwurf stärker an die Bedürfnisse der digitalen Wirtschaft anpassen zu können. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Anderseits kann die Werbewirtschaft nach der flächendeckenden Implementierung der bekannten Cookie-Banner mit dem Status quo sicher deutlich besser leben als mit den restriktiven Vorschlägen des Europäischen Parlaments. Insofern bleibt der Trost, dass der Rat der Europäischen Union bis auf Weiteres größeres Unheil verhindert hat.

Der Autor, Dr. Lukas Stelten, ist Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei CMS in Deutschland. Er berät deutsche und internationale Unternehmen zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Fragestellungen, einschließlich internationalen Datentransfers, der Verwendung von Beschäftigten- und Sozialdaten sowie der Nutzung von Kundendaten.

Letzter Wille zu Passwörtern und Co.

Viele Firmeninhaber regeln zwar ihren Nachlass, doch an ihr digitales Erbe denken die wenigsten. Dies birgt hohe Risiken für persönliche und unternehmerische Interessen. Welche Vorkehrungen Entscheider treffen sollten.

Die meisten Menschen verstehen ihren Nachlass rein materiell: Immobilien, Bankvermögen oder Unternehmensanteile. Sie übersehen dabei digitale Nachlasswerte wie den Zugriff auf Mail-Accounts, den Firmen-Server, Daten in einer Cloud, Inhalte sozialer Netzwerke oder Online-Konten. Ohne Zugangsrechte sind Unternehmen von vielen Informationen abgenabelt, die elementar für den Firmenerfolg sind. Es drohen weitreichende Folgen für den Betrieb, die Mitarbeiter und die Unternehmerfamilie.

Gerade Firmeninhaber sollten Vorsorge für ihren digitalen Nachlass treffen. Nur so können sie den Fortbestand des Unternehmens auch weitgehend unabhängig von ihrer Person sichern. Schließlich tragen Chefs nicht nur einen Großteil des Firmenwissens in sich, sondern besitzen meist exklusive Zugriffsrechte, Passwörter und PINs. Das digitale Erbe lässt sich per Unternehmertestament, Erbvertrag oder Vollmacht regeln. In vielen Fällen ist auch eine Kombination sinnvoll.

Das digitale Erbe per Testament regeln

Firmeninhaber sollten ihr Testament oder ihren Erbvertrag in puncto digitales Erbe auf den Prüfstand stellen und gezielt ergänzen. Gerade bei Kleinunternehmen verläuft die Grenze zwischen privaten und unternehmerischen Interessen oft fließend. Ohne klare Regelungen drohen Interessenskonflikte. Erben treten als Rechtsnachfolger des Erblassers automatisch auch in dessen Providerverträge ein und übernehmen alle Rechte und Pflichten. Damit verfügen sie grundsätzlich auch über das Zugangsrecht zu allen digitalen Daten. Sind die erforderlichen Passwörter nicht bekannt, können sie diese zurücksetzen lassen. Hierzu zählen womöglich auch der Zugang zu geschäftlich genutzten Mail-Accounts, Business-Netzwerken wie Xing oder Domain-Verträgen.

Firmeninhaber können ihren Erben auftragen, wie sie mit dem digitalen Nachlass verfahren sollen. Sie können beispielsweise für bestimmte Daten eine alleinige Nutzung für betriebliche Zwecke oder eine unverzügliche Löschung festschreiben. Eine angeordnete Testamentsvollstreckung stellt sicher, dass diese Verfügungen auch umgesetzt werden.

Allerdings kann es bei der Rechtsnachfolge zu Problemen kommen. Viele Provider prüfen zunächst, ob der Anspruch auf Datenzugang nicht mit dem Datenschutz, Telekommunikationsrecht oder Persönlichkeitsrecht kollidiert. Einige verweigern Erben jeglichen Datenzugang unter Hinweis auf ihre AGB, andere löschen bei Tod eines Kunden sogar alle Daten, wie etwa Yahoo.

Problematisch ist die Rechtsnachfolge für digitale Daten vor allem dann, wenn nicht die nächsten Angehörigen die Erben sind. In diesen Fällen wirkt der Persönlichkeitsschutz des Erblassers über den Tod hinaus. Noch gibt es hierzu keine gesicherte Rechtsprechung. Der Persönlichkeitsschutz umfasst unter Umständen auch E-Mails und Inhalte in sozialen Medien. Die Folge: Erben dürfen diese Inhalte nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

In jedem Fall ist die Umsetzung der erbrechtlichen Verfügungen zeitraubend. Nicht selten können die Ausstellung des Erbscheins und die Kommunikation mit zumeist ausländischen Providern Monate in Anspruch nehmen. Es drohen zudem überlange Wartezeiten oder auch Pattsituationen, weil sich Erben uneins sind. Daher ist es ratsam, nicht allein auf testamentarische Verfügungen zu setzen, insbesondere wenn auch unternehmerische Interessen im Spiel sind.

Vollmacht für den Fall der Fälle

Eine schnelle und gezielte Nutzung des digitalen Nachlasses ermöglicht eine sogenannte postmortale Vollmacht. Hierbei bevollmächtigt der Firmeninhaber eine Vertrauensperson im Todesfall im Rahmen der bestehenden Providerverträge über den digitalen Nachlass zu verfügen. Der Bevollmächtigte muss nicht zu den Erben zählen, ihre Interessen aber berücksichtigen. So ist der Fortgang aller unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet, ohne Zugangsbeschränkungen in Kauf nehmen zu müssen (siehe Infokasten „Für den Ernstfall vorsorgen“). Gleichzeitig bleiben aber alle erbrechtlichen Verfügungen gewahrt.

Von zentraler Bedeutung für mittelständische Unternehmen ist etwa der jederzeitige Zugang zum Server, zur Cloud oder zum Online-Banking. Gleiches gilt für wichtige E-Mail-Accounts, die oft Chefsache sind. Hier laufen viele Anfragen und Angebote auf. Landen Mails im verwaisten Mail-Postfach, bleiben viele Geschäftschancen ungenutzt.

Die Verantwortung des Firmeninhabers geht weit über seinen Tod hinaus. Wer das digitale Erbe mit Weitblick regelt, wahrt nicht nur den unternehmerischen Erfolg, sondern beugt auch privaten Streitigkeiten vor. Schnell werden digitale Nachlässe wie E-Mails, Fotos oder der Facebook-Account zum Zankapfel. Vorausschauende Verfügungen sorgen für klare Verhältnisse unter den Erben und sichern den Fortbestand des Unternehmens.

So gilt es für den Ernstfall vorzusorgen

Eine postmortale Vollmacht stellt im Todesfall den Zugriff auf wichtige digitale Daten sicher. So gehen Firmeninhaber am besten vor:

- Accounts auflisten: Mehrere Dutzend Accounts sind keine Seltenheit. Ratsam ist das Anfertigen einer vollständigen Liste, und zwar jeweils mit Benutzername und Kennwort. So gewinnen Vertraute einen schnellen Überblick und können gezielt tätig werden.

- Liste deponieren: Die Liste der Accounts sollte passwortgeschützt auf einem USB-Stick an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Hierfür kommen ein Banksafe oder Tresor in Frage. Man sollte die Auflistung regelmäßig kontrollieren und auf den neusten Stand bringen

- Vertrauensperson bestimmen: Firmeninhaber sollten eine Vertrauensperson als digitalen Nachlassverwalter einsetzen. Hierzu informieren sie die Person vorab über ihre Pläne und den Aufbewahrungsort der Liste

- Vollmacht erteilen: Durch eine postmortale Vollmacht lässt sich der Umgang mit digitalen Daten detailliert regeln. Hierzu sollten Firmeninhaber vorab fachlichen Rat einholen. Anschließend übergeben sie die Vollmacht an ihre Vertrauensperson.

So nutzen Sie Servicemails rechtssicher für Ihre Werbung

Bestellbestätigungen oder Versandbenachrichtigungen per E-Mail können Ihnen als wertvolle Möglichkeit zur Werbung dienen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Werbung nicht immer zulässig ist und es somit schneller als gedacht zu Wettbewerbsverstößen und juristischen Nachspielen kommen kann.

Marketer nutzen Transaktionsmails, um Kunden ergänzend über Produkte und Angebote zu informieren (Cross-Selling). Hintergrund: Nach einem Kauf sind die Kunden in besonderem Maße positiv gestimmt und auch für weiterführende Produkte offen. Gleiches gilt für hochwertigere und teurere Produkte (Up-Selling). Auch diese können in einer Transaktionsmail beworben und Kunden gezielt stimuliert werden. Rechtlich stellt sich aber die Frage, ob solche E-Mails überhaupt Werbung enthalten dürfen, denn Kunden müssen in den Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen.

Durch das Erfordernis der Einwilligung soll sichergestellt werden, dass E-Mail-Adressaten nicht aufgrund massenhafter und unerwünschter Werbung unzumutbar belästigt würden (Ausuferungsgefahr). Schließlich müssen sie sich mit jeder E-Mail befassen – selbst wenn es nur ums Löschen geht. Für Transaktions- oder Servicemails gilt dies jedoch nicht. Der Grund: Eine unzumutbare Belästigung der Empfänger kann überhaupt nicht vorliegen, da sie sich – wie erwähnt – mit diesen E-Mails befassen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Werbung enthalten oder nicht.

Sogenannte Transaktions- oder Systemmails kommen vor allem im E-Commerce zum Einsatz. Dabei handelt es sich um automatisierte E-Mails, deren Versand durch die Kunden im Rahmen einer Transaktion angestoßen wird. Meist geht es dabei um Bestellbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Rechnungen. Für das Online-Marketing sind solche Servicemails deshalb interessant, weil der Kunde sich mit ihnen beschäftigen muss. Am Beispiel einer Rechnung wird das deutlich. Servicemails sind deshalb auch durch eine hohe Öffnungsrate gekennzeichnet. Experten sprechen von bis zu 80 Prozent.

Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz

In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?

Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?

Welche Regeln gelten für Gründer?

In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:

- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.

- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).

- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.

Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Die typischen Fallstricke

Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:

1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.

Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.

2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.

Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.

Homeoffice als Alternative?

Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie

- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,

- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und

- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.

Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?

Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.

Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.

Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?

Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.

Fazit

An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.

Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.

Gewerberaum mieten

Der Mietvertrag über Gewerberaum weicht von den Regelungen des Wohnraummietvertrages ab. Hauptunterschied: Dem Gewerberaummietvertrag sind grundsätzlich keine gesetzlichen Schranken gesetzt. Daher sind vielfältige Ausgestaltungen im Gewerbemietrecht möglich, sofern die Vertragsparteien darüber Einigkeit erzielen. Es gilt umso mehr der stets aktuelle Grundsatz nach Friedrich Schiller: "Drum prüfe wer sich (ewig) bindet."

Denn der Gründer verliert als Gewerbetreibender oder auch als Freiberufler den Schutz des Verbraucherrechts, wenn er im Sinne seines Unternehmens handelt. Andererseits eröffnen sich jedoch für beide Vertragsparteien im Gewerbemietrecht flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Über Inhalt und Abschluss des Mietvertrages entscheidet im Fall der Gewerberaummiete damit in gleichem Maße die Sympathie, die Marktsituation wie auch das Verhandlungsgeschick der Vertragspartner bzw. deren jeweiliger Interessenvertreter.

Definition: Wohnraum und/oder Gewerberaum?

Die Abgrenzung, ob es sich um einen Mietvertrag über Wohnraum oder Gewerberaum handelt, kann schwierig werden, wenn die vermieteten Räume zugleich zu Wohn- und Betriebszwecken genutzt werden sollen. Gerade bei Gründern und insbesondere bei Freiberuflern fällt die klare Abgrenzung des Gewerbemietrechts zum privaten Mietrecht oft nicht leicht.

Typische Beispiele im freiberuflichen Bereich sind der Arzt oder Steuerberater, der vorn in den Räumlichkeiten seine Praxis bzw. sein Büro einrichtet und den hinteren Teil der Räume als privaten Wohnraum nutzt. In erster Linie kommt es darauf an, was nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien – wie er im Vertrag festgelegt wird – den Schwerpunkt des Vertrages bilden soll. Soll also ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis begründet werden?

Zweckentfremdung von Wohnraum kann teuer werden.

Die Fälle sind jedoch nicht immer so klar: wie im Beispiel eines Online-Händlers, der aus seiner Wohnung kurzerhand ein Warenlager macht. Besonders im letztgenannten Beispiel droht allerdings die außerordentliche fristlose Kündigung, da die Aufnahme eines Gewerbebetriebes in einem Wohnraum ohne die Zustimmung des Vermieters die Rechte des Vermieters erheblich verletzt. Man spricht in diesem Fall von einer Zweckentfremdung durch den Mieter.

Zudem drohen ordnungsrechtliche Sanktionen: In Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums haben die Städte und Kommunen ihre Bußgelder teilweise drastisch erhöht. Bis zu 100.000 Euro sind beispielsweise nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin für diese Ordnungswidrigkeit durch den Verursacher zu entrichten. Wird dem Vermieter eine Zweckentfremdung seiner Mietsache bekannt, wird er diese schnellstens unterbinden wollen, um seine Haftung zu vermeiden, und da ist die außerordentliche fristlose Kündigung meist das Mittel der Wahl.

Doch so weit muss es nicht kommen: Wer die eventuell negative Reaktion seines Vermieters nicht scheut, kann auf Verständnis hoffen und diesen fragen. Lässt sich der Vermieter ein, sollte das gemeinsam gefundene Verständnis schriftlich fixiert werden. Zur rechtssicheren Formulierung sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.

Vertragslaufzeit im Gewerbemietrecht: endlos?

Mietverträge über Gewerberaum werden häufig auf Zeit geschlossen (3, 5 oder mehr Jahre). Nach der Konzeption des Gesetzgebers ist eine Beendigung vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nur schwer möglich. Bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gewerberaummietvertrag kann jedoch zum Ende eines jeden Quartals ohne Angabe eines Grundes unter Einhaltung der Kündigungsfrist (regelmäßig 6 Monate) gekündigt werden.

Die Vor- und Nachteile beider Regelungsmöglichkeiten sollten frühzeitig abgewogen werden. Gemeinsam mit einem Berater können die verschiedenen Konzepte zu bedarfsgerechten, flexiblen Regelungen besprochen werden. Soll der Mietvertrag ein vorbestimmtes Ende haben, so ist die Formvorschrift des § 550 BGB zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ordnet für Zeitmietverträge zwingend die Schriftform an. Wird bei Vertragsabschluss hiergegen verstoßen, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Wer trägt Rechte und Pflichten beim Gewerbemietvertrag?

Im Hinblick auf die gesetzlichen Mängelrechte können diese durch beide Vertragspartner einvernehmlich ausgeschlossen werden. Mit den sogenannten "Dach-und-Fach-Klauseln" kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen: Dem Mieter kann vertraglich die Pflicht auferlegt werden, für die Instandsetzung und Instandhaltung des Gewerberaumes verantwortlich zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, macht sich der Mieter gegenüber dem Vermieter schadensersatzpflichtig. Dies hat die Rechtsprechung dann als zulässig angesehen, wenn dem Mieter im Gegenzug weitreichende Rechte ähnlich eines Eigentümers eingeräumt werden.

Wenn der Mieter durch den Vermieter also z.B. das Recht eingeräumt bekommt, erhebliche bauliche Veränderungen nach seinen eigenen, für den Gewerbebetrieb vorteilhaften Wünschen vorzunehmen, dann kann er grundsätzlich auch dazu verpflichtet werden, diese wirtschaftlich zu unterhalten. Gleichzeitig ist es möglich, von der gesetzlichen Verpflichtung des Mieters, die von ihm vorgenommenen baulichen Maßnahmen bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder auszubauen, durch Vertrag abzuweichen.

Achtung: Mietrückstand!

Anders als im Wohnraummietrecht genießt der Mieter von Gewerberaum keinen besonderen Schutz, da dieser unter sozialen Gesichtspunkten nicht geboten ist. Dies hat letztendlich auch zur Folge, dass dem Mieter grundsätzlich auch schon bei Rückstand von weniger als einer Monatsmiete gekündigt werden kann.

Dies geht jedenfalls nach der Rechtsprechung dann, wenn besondere Umstände des Einzelfalles hinzukommen, die die Interessen des Vermieters gegenüber jenen des Mieters überwiegen lassen. Denkbar sind nach dem Bundesgerichtshof eine geringe Kreditwürdigkeit des Mieters oder eine kritische finanzielle Situation des Vermieters, die durch den Mietrückstand herbeigeführt wurde oder sie verschlimmert hat.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmenserfolg neben wirtschaftlichem Sachverstand oft auch solide Kenntnisse der aktuellen Rechtslage erfordert. Und das fängt spätestens bei der Gestaltung des Gewerbemietvertrages an.

Der Autor, Mag. iur. Dennis Kallabis, ist als Jurist in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf tätig. Im Schwerpunkt hat er deutsches und europäisches Unternehmensrecht studiert.

Schutz vor Piraten und Raubrittern

Wer sich gegen Nachahmer schützen will, sollte überlegen, sein Produkt als Marke zu registrieren. Lesen Sie, was man bei der Markenanmeldung zu beachten hat.

Das hätte er wohl nicht geglaubt. Im Jahr 1886 erfand John Pemberton ein zuckerhaltiges Wohlfühl-Getränk gegen Depression. Pemberton verfeinerte es mit Wein, Sodawasser und Stoffen der Koka-Pflanze. Ein unvergleichlicher Aufstieg begann. Unter dem Namen Coca-Cola kennt heute fast jeder die braune Brause. Es ist die bekannteste Marke weltweit. Mit einem geschätzten Wert von 67 Milliarden US-Dollar verweist Coca-Cola Unternehmen wie Microsoft, Daimler-Chrysler oder Google auf die Plätze. Großunternehmen wie Coca-Cola, aber ebenso auch viele Existenzgründer und Mittelständler leben von der Vermarktung ihrer Ideen und Erfindungen. Damit erobern sie Märkte und erzielen Gewinne.

Der Staat hilft dabei, indem er kreative und einmalige Kennzeichen, Produkte und Verfahren schützt. Zum Beispiel mit Hilfe eines Patents oder einer Marke. Der Inhaber einer Marke erhält das exklusive Recht, ein bestimmtes Zeichen im Geschäftsverkehr zu nutzen. Wie zum Beispiel Coca-Cola. Bereits im Jahr 1887 beantragte dessen Erfinder John Pemberton in Amerika den Schutz des Schriftzuges. In Deutschland wurde Coca-Cola im Jahr 1926 als Marke angemeldet. Heute verdient der gleichnamige Getränkekonzern Milliarden. Nachahmer und Raubritter haben keine Chance. Im Folgenden zeigen wir anhand von Beispielen, was eine Marke ist, wie ein Kennzeichen geschützt werden kann und was dabei zu beachten ist.

Beispiel Möbel-Marke

Als Werbekauffrau weiß Laura Faltz, was ankommt. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin der ecomoebel GmbH. Das Unternehmen vertreibt individuell gestaltete Möbel, die ganz pder teilweise aus Altmöbeln produziert werden. Die alten Stücke werden sogar auf Schadstoffe getestet, bevor sie nach Wunsch „aufgemöbelt“ werden.

Jeder Kunde erhält sein ganz persönliches Möbel, das gesundheitlich unbedenklich ist. Bestätigt wird das mit dem ecomoebel-Zertifikat. Aus Betten werden Bänke, aus Fenstern Vitrinen, oder es wird Schränken einfach ein neuer Anstrich verpasst. Seit August 2003 ist ecomoebel als Marke registriert und geschützt. Nur die Dortmunder Firma und die mit Lizenzen ausgestatteten Partner dürfen das Möbel-Zeichen benutzen. Der Wert der Firma ist damit bis heute weiter gestiegen.

Fehlerfrei und rechtssicher

Welche Arten von Produkt-, Produzenten- und Verkäuferhaftung gibt es? Was muss ich beachten, damit meine Kunden keine Opfer von Produktmängeln werden und Schaden erleiden?

Gefahren der zunehmenden Technisierung

Diese und viele Fragen mehr stellen sich allen Unternehmern, die ihre Produkte entweder selbst herstellen oder die Waren von Dritten beziehen und mit oder ohne Weiterverarbeitung an ihre Endkunden verkaufen. In der heutigen Zeit steigen wegen der zunehmenden Technisierung immer mehr die Risiken, dass Personen durch Produkte zu Schaden kommen. Die internationale Gesetzgebung hat die Schutzbedürftigkeit der Warenabnehmer vor Augen, denen angesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit industrieller Massenproduktion der Nachweis konkreter Verantwortlichkeit für Schädigungen wesentlich erschwert ist.

Die gesetzgeberische und gerichtliche Entwicklung in Deutschland ist maßgeblich geprägt durch die Hühnerpestentscheidung aus dem Jahre 1968, in welcher die Haftung des Warenherstellers für Schäden durch fehlerhafte Produkte endgültig von vertragsrechtlichen Begrenzungen befreit wurde und abstrakt ein Schutz für alle Verbraucher geschaffen wurde, die Schaden durch mangelhafte Produkte erleiden. Also sind nunmehr nicht nur die Konsumenten geschützt, die als Käufer Vertragspartner des Herstellers sind, sondern auch diejenigen, die zufällig Schaden durch die mangelhafte Ware erlitten haben.

Folgende wesentlichen Rechtsgrundlagen werden von den Gerichten im Zusammenhang mit Sach- und Personenschäden durch problematische Produkte geprüft:

- Vertragliche Haftung, in der Regel aus dem Kaufvertrag resultierend, soweit ein Verschulden des Verkäufers in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt und der Anspruchsteller Käufer ist.

- Deliktrecht bei schuldhaften Pflichtverletzungen des Herstellers und des Verkäufers, die Körper- oder Eigentumsverletzungen zur Folge haben. Auch Verstöße gegen Schutzgesetze wie das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, das Produktsicherheitsgesetz und zahlreiche weitere Normen führen zu Schadensersatz.

- Organhaftung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten.

- Strafrechtliche Verantwortung für Körperverletzung, Totschlag, Sachbeschädigung etc. mit der Folge einer Geld- oder Freiheitsstrafe im Falle der Verurteilung.

- Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz bei der Verletzung von Sicherheitspflichten.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Das Produkthaftungsgesetz ist zum 1.1.1990 in Kraft getreten. Nach dem Produkthaftungsgesetz weist ein Produkt einen Fehler auf, wenn es im Zeitpunkt des In-den-Verkehr-Bringens nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Damit ersetzt das Gesetz den Fehlerbegriff durch einen anderen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich denjenigen der „berechtigten Sicherheitserwartungen“ des Adressatenkreises des vermarkteten Produkts sowie Dritter, die mit der Sache in Berührung kommen. Wendet sich der Hersteller mit seiner Ware ausschließlich an Fachpersonal, wie etwa bei Investitionsgütern, aber auch bei sonstigen technischen Geräten, hat das Produkt den Sicherheitserwartungen dieser Fachkreise zu genügen.

Produktrisiken, die geschultem Personal bekannt sind und deren Realisierung durch eigenes sorgfältiges Verhalten vermieden werden kann, begründen keinen Fehler. Wird das Produkt auf unterschiedlichen Vertriebskanälen mehreren Adressatenkreisen dargeboten, hat sich der Hersteller an der am wenigsten informierten und zur Gefahrsteuerung kompetenten Gruppe zu orientieren, also den jeweils höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Relevant ist das etwa, wenn Betonmischmaschinen über den Fachhandel an Handwerksbetriebe und über Baumärkte an Heimwerker vertrieben werden.

Mobilitätsbudget – das musst du wissen

Eine Wochenkarte für Bus und Bahn, eine kurze Fahrt mit dem E-Roller oder doch lieber das Car-Sharing-Angebot bei schlechtem Wetter? Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden dafür ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen, sollen bald eine neue Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nutzen können. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen, liest du hier.

Was ist das Mobilitätsbudget?

Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, alternative Verkehrsmitteln für privat veranlasste Reisen zu nutzen. Das Unternehmen stellt dafür einen bestimmten Betrag zur Verfügung, die Mitarbeitenden können die Verkehrsangebote je nach aktuellen Bedürfnissen, Verfügbarkeit und persönlichen Präferenzen flexibel miteinander kombinieren. Das Mobilitätsbudget ist damit eine gute Alternative zum privaten Auto oder Dienstwagen.

Was ist jetzt neu?

Im Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 wurden die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätsbudget definiert und steuerliche Anreize für dessen Nutzung geschaffen. So sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, den damit verbundenen geldwerten Vorteil für Arbeitnehmende pauschal mit 25 Prozent zu versteuern. Die Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung sollen damit nicht verändert werden.

Welche Verkehrsmittel können genutzt werden?

Unternehmen können die Angebotswahl in ihrem Mobilitätsangebot selbst bestimmen. Grundsätzlich können neben ebenfalls steuerlich geförderten Jobtickets auch Budgets für die gelegentliche Inanspruchnahme von Sharing-Angeboten wie E-Roller, Leihräder oder Carsharing-Autos, enthalten sein. Auch Einzelfahrkarten, Zeitkarten und Ermäßigungskarten für den Bus- und Bahnverkehr, also etwa der monatliche Anteil einer BahnCard, können Teil des Mobilitätsbudgets sein.

Was fällt nicht unter das Mobilitätsbudget?

Die dauerhafte und nicht nur gelegentlichen Nutzung von Pkw ist ausgeschlossen. Auf Dauer ausgelegte Mietwagen-, Leasing- oder Abo-Modelle fallen also nicht unter das Mobilitätsbudget. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Privatwagen der Mitarbeitenden und dauerhaft auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen. Wird für die Arbeitnehmenden bereits eine Pauschalbesteuerung für die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorgenommen, kann die Pauschalbesteuerung für ein Mobilitätsbudget nicht dafür in Anspruch genommen werden.

Wer muss das Mobilitätsbudget versteuern?

Grundsätzlich müssen die Mitarbeitenden einen solchen geldwerten Vorteil versteuern. Die Betriebe hingegen müssen entsprechende Sozialversicherungsbeiträge abführen. Werden die Pläne der Regierung umgesetzt und entschließen sich Unternehmen dann das Mobilitätsbudget künftig selbst pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist dieses beitragsfrei.

Was sind die Voraussetzungen für eine Pauschalbesteuerung?

Die pauschale Versteuerung ist nur zulässig, wenn Betriebe das Mobilitätsbudget zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Zudem ist die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auf einen Höchstbetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr begrenzt und kann nicht für bereits pauschal versteuerte Sachbezüge oder Zuschüsse genutzt werden. Die Regelungen sind also nur alternativ anwendbar.

Tipp: Was solltest du jetzt tun?

- Behalte die geplanten Steuerbegünstigungen im Blick!

- Prüfe, ob deine Belegschaft Interesse an einem Mobilitätsbudget als Benefit hat.

- Sprich mit deinem/deiner Steuerberater*in, um zu klären, welche Vor- und Nachteile eine Pauschbesteuerung für dein Unternehmen hat.

Der Autor Andreas Islinger – LL.M. Sozialrecht, Master of Arts in Taxation – ist Partner, Steuerberater und Leiter Rentenberatung und Lohnzentrum bei ECOVIS in München.

EXIST und Hochschul-IP

Recht für Gründer*innen: Wer ein EXIST-Gründungsstipendium in Aussicht hat, sollte sich rechtzeitig mit den Themen geistiges Eigentum (IP) und Lizensierung von Hochschul-IP auseinandersetzen. Wir klären auf.

Alljährlich werden über 100 EXIST-Gründungsstipendien (im Folgenden nur „Stipendien“) zur Förderung innovativer Spinn-offs aus Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen (im Folgenden nur „Hochschulen“) vergeben. In der aktuellen Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vom 18. April 2023 wird von den Hochschulen auch die Überlassung von IP an die Unternehmensgründungen erwartet. „IP“ – kurz für Intellectual Property (geistiges Eigentum) – umfasst Immaterialgüter wie z.B. Erfindungen, Software und Designs sowie die für diese erhältlichen Schutzrechte, z.B. Patente, Urheberrechte und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Warum IP-Abgrenzung gegenüber Hochschulen?

Konkret sollen die Hochschulen während der Projektlaufzeiten u.a. „der Unternehmensgründung einen Zugriff auf das notwendige geistige Eigentum zu marktüblichen Konditionen gewähren“. Marktübliche Konditionen beinhalten oft Lizenzgebühren. Die Aussicht auf Lizenzeinnahmen kann bei Hochschulen Begehrlichkeiten wecken und dazu führen, auch IP für sich zu beanspruchen, das originär den EXIST-Stipendiat*innen (im Folgenden nur „Stipendiat*innen“) zusteht. Daher sollten Stipendiat*innen ihre IP-Position kennen. Diese ist stark und wird im Folgenden zusammengefasst.

Hintergrund: EXIST-Stipendien

Die EXIST-Programme des BMWK fördern innovative Gründungsprojekte aus der Wissenschaft in deren Frühphase. Förderfähige Mitglieder eines Gründungsteams können insbesondere Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende sein, die im Rahmen von Vorarbeiten bereits Grundlagen des Gründungsprojekts erarbeitet haben. Um die Förderung zu erhalten, muss noch kein Businessplan ausgearbeitet sein und es darf weder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen noch eine Kapitalgesellschaft gegründet worden sein.

Die Stipendien werden auf Antrag von Hochschulen gewährt. Diese müssen die Gründungsteams während der Projektlaufzeit unter anderem durch Mentoring und Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten (z.B. Laboreinrichtungen) unterstützen und die Fördermittel verwalten. Die Fördermittel umfassen nicht nur die zur Finanzierung der Stipendien erforderlichen Beträge – abhängig von der jeweiligen Qualifikation je Teammitglieder ein Jahr lang zwischen 1000 und 3000 Euro monatlich zuzüglich Zuschläge für unterhaltsberechtigte Kinder. Auf Antrag der Hochschulen kommen bis zu 30.000 Euro für Sachmittel und 5000 Euro für Coaching/Beratung des Gründungsteams hinzu. Zur Umsetzung schließen die Hochschulen mit den Mitgliedern der Gründungsteams Stipendiatenverträge. IP-rechtlich besonders relevant ist dabei:

Dass Hochschulen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Geld an die Stipendiat*innen auszahlen, macht die Stipendiat*innen nicht zu Arbeitnehmer*innen der Hochschulen. Stipendiat*innen sind keine Arbeitnehmer*innen, sondern „Begünstigte“. Sie müssen nicht für die Hochschule arbeiten, sondern nur für sich selbst. Das wird von Hochschulverwaltungen gelegentlich missverstanden. Aber für die IP-Zuordnung ist dieser Status der Stipendiat*innen entscheidend.

Basics der IP-Zuordnung: Schutzfähiges gehört den Kreativen

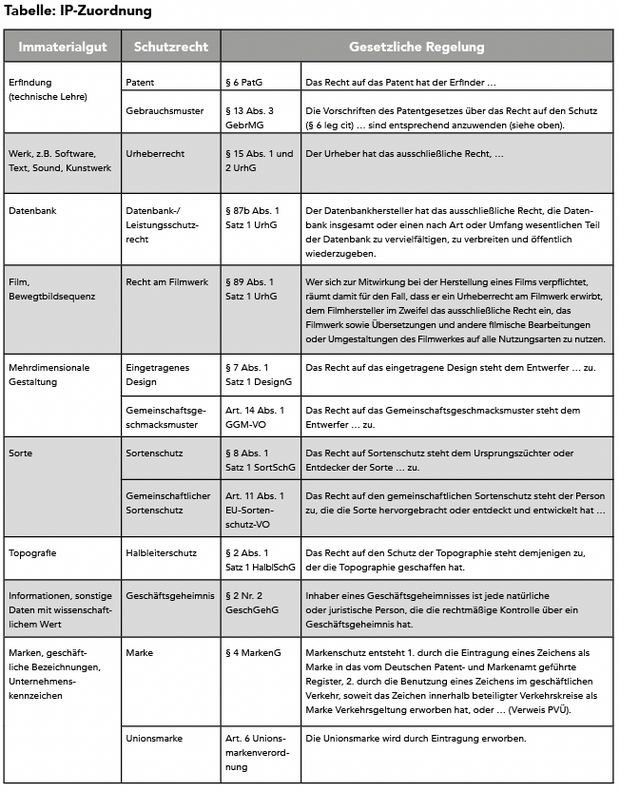

Sowohl im deutschen als auch im EU-Recht gilt ein wichtiger Grundsatz: Die schutzfähigen Ergebnisse kreativer menschlicher Tätigkeiten stehen grundsätzlich der/dem Kreativen zu, also der/dem Schöpfer*in, Urheber*in, Entwerfer*in, Erfinder*in oder Züchter*in. Dies folgt unmittelbar aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in §§ 7, 15 Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Designgesetz (DesignG), § 6 Patentgesetz (PatG), § 13 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), § 8 Abs. 1 Satz 1 Sortenschutzgesetz (SortSchG), § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) und §§ 4, 14 Markengesetz sowie aus Art. 14 Abs. 1 EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (GGV) und Art. 11 Abs. 1 EU-Sortenschutz-VO (siehe dazu auch die Tabelle „IP-Zuordnung“).

Keine Geltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Stipendiat*innen

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten in Arbeitsverhältnissen und bei Herstellung von Software auch im Rahmen sonstiger Dienstverhältnisse. Entwickeln Arbeitnehmer*innen in Erfüllung ihres Arbeitsvertrags schutzfähige Immaterialgüter, z.B. eine neue technische Lehre (Erfindung) oder eine Software, dann stehen diese der/dem Arbeitgeber*in zu. Dies folgt aus § 2 Abs. 2 HalblSchG, § 7 Abs. 2 DesignG, 43, § 69b UrhG (in Abs. 2 auch für sonstige Dienstverhältnisse), Art. 14 Abs. 3 GGV, Art. 11 Abs. 3 EU-Sortenschutz-VO und aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Da Stipendiat*innen als solche aber gerade keine Arbeitnehmer*innen sind, wird das IP, das sie im Rahmen ihrer Gründungsvorbereitungen generieren, nicht von diesen Regelungen erfasst. Deshalb erwerben Stipendiat*innen, die

- technische Lehren (Erfindungen), Topografien oder Designs entwickeln,

- Sorten züchten,

- Datenbanken erstellen,

- Software oder andere Werke (z.B. Filmwerke) herstellen,

- Marken mit Unterscheidungskraft entwickeln sowie anmelden und/oder

- Geschäftsgeheimnisse entwickeln und kontrollieren, unmittelbar selbst die Rechte an diesen Immaterialgütern.

Diese können die Stipendiat*innen ohne Mitspracherechte und Lizenzansprüche der Hochschule nutzen. Die Stipendiat*innen können auch allein entscheiden, ob dafür Schutzrechte beantragt werden sollen (Urheberrechts- und kurzfristiger EU-Geschmacksmusterschutz entsteht auch ohne Antrag automatisch). Wichtig ist, dass den Stipendiat*innen bewusst ist, dass ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen das IP zusteht, das sie während des EXIST-Förderzeitraums als Stipendiat*innen generieren. Denn vor diesem Hintergrund bleibt oft kein oder zumindest nur wenig IP übrig, für das sie eine Lizenz der Hochschule benötigen.

Welches Hochschul-IP bleibt relevant?

Die IP- und Transfer-Strategien deutscher Hochschulen sind primär auf Wissens- und Technologietransfer sowie die Verwertung von Erfindungen ausgerichtet. Deshalb verfügen die wenigsten Hochschulen über Design-, Marken- oder Softwareportfolios, die für Gründer*innen interessant sind. In der Praxis verengt sich das für Stipendiat*innen relevante Hochschul-IP daher im Wesentlichen auf folgende zwei Gruppen:

- Erfindungen, für die die Hochschule ein Patent hält oder beanspruchen kann (sowie, in seltenen Fällen, von Hochschulen geschützte Sorten);

- IP, das Stipendiat*innen bereits vor Beginn der Förderung noch als Arbeitnehmer*innen der Hochschule in Erfüllung ihrer Dienstpflichten generiert haben und nunmehr selbst unternehmerisch nutzen wollen. Denn solches IP steht der Hochschule als (zu diesem Zeitpunkt noch) Arbeitgeberin zu (siehe oben) – wobei für Diensterfindungen gemäß § 42 ArbnErfG bestimmte Besonderheiten gelten.

Die Schnittmenge der beiden Gruppen bilden von Hochschulen nach dem ArbnErfG in Anspruch genommene Diensterfindungen, die Mitglieder eines Gründungsteams zuvor (noch) als Hochschulbeschäftigte gemacht haben und anschließend EXIST-gefördert auf eigene Rechnung verwerten wollen. Wenn Stipendiat*innen ihre IP-Position vor diesem Hintergrund optimieren wollen, sollten sie Folgendes nicht vergessen:

Woran Stipendiat*innen bei Lizensierung von Hochschul-IP denken sollten

Wenn Hochschulen entsprechend der Förderrichtlinie Lizenzgebühren für die Nutzung von Hochschul-IP verlangen, sollten die Stipendiat*innen versuchen, absatzabhängige Lizenzgebühren auszuhandeln. Auch absatzabhängige Lizenzgebühren sind marktüblich. Diese fallen aber nur dann an, wenn das Start-up durch die Nutzung des Hochschul-IP auch tatsächlich selbst Einnahmen erzielt. Das ist für die Stipendiat*innen liquiditätsschonend und risikoärmer.

Und wenn Stipendiat*innen Lizenzgebühren für eine frühere Diensterfindung (Schnittmenge oben) eines Mitglieds ihres Gründungsteams an die Hochschule zahlen, gilt § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Danach muss die Hochschule 30 Prozent der vereinnahmten Lizenzgebühren direkt wieder an dasjenige Mitglied des Gründungsteams auskehren, das die Diensterfindung gemacht hat.

Der Autor Prof. Dr. Nicolai Schädel ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und of Counsel bei der Rechtsanwaltssozietät Kurz Pfitzer Wolf & Partner (KPW) in Stuttgart

Die Chancen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes

Wenn Deutschland wieder ein Gründer*innenland werden soll, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das hat der Gesetzgeber erkannt und zuletzt mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz einen bunten Strauß von Vorschlägen geflochten. Für Gründer*innen bieten sich so neue Chancen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten erwies sich bislang eine Holdingstruktur als vorteilhaft, wobei die operative Gesellschaft (GmbH) von einer ebenfalls als GmbH gestalteten Gesellschaft gehalten wurde, welche ihrerseits von dem / der Gründenden gehalten wurde. Vielfach wurde zwischen den beiden Gesellschaften noch eine Organschaft geschlossen, der ein Ergebnisabführungsvertrag zugrunde lag. Diese Struktur ermöglichte es einerseits, etwaige Gewinne lediglich mit einem kombinierten Steuersatz aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer von circa 30% vorzubelasten, die dann als Ausschüttung von der natürlichen Person mit dem Abgeltungsteuersatz von 25% bezogen werden konnte. Andererseits war eine nahezu steuerfreie Veräußerung der operativen Gesellschaft möglich. Dieser Veräußerungserlös konnte dann wieder investiert werden und löste erst im Rahmen einer späteren Ausschüttung an den Gründer eine weitergehende Besteuerung in Höhe des Abgeltungsteuersatzes von 25% aus.

2021: Rechtsformneutralität bringt gleiche steuerliche Ergebnisse

Mit der Option zur Körperschaftsteuer können Gründende einer Personengesellschaft nunmehr das gleiche steuerliche Ergebnis erzielen, denn 2021 schuf der Gesetzgeber mit dem Körperschaftmodernisierungsgesetz eine Rechtsformneutralität bezüglich der Besteuerung von Unternehmen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, indem er der Personengesellschaft ein Wahlrecht zur Körperschaftsteuer eingeräumt hat. Das aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive oft vorteilhaftere Personengesellschaftsrecht kann also gewählt werden, ohne dadurch steuerliche Nachteile gegenüber einer Kapitalgesellschaft zu erleiden.

Steuerliche Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen

Genauso wichtig sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen. In den letzten Jahren wurden hier zwar gesetzliche Änderungen vorgenommen, diese konnten aber nur unzureichend die Realität und Bedürfnisse der Start-ups abdecken. Im Kern geht die Besteuerung davon aus, dass Arbeit jeweils gleich besteuert und nicht einer unternehmerischen Beteiligung gleichgestellt werden soll: Die Besteuerung für den/die Gründenden selbst mit seiner/ihrer Gesellschaft gilt eben nicht für die Mitarbeitenden, obwohl sie, wie der/die Gründer*innen auch, ebenfalls ihre Arbeits- und Innovationskraft einbringen.

Echte Beteiligung als Instrument immer noch realitätsfern?

Vor diesem Hintergrund scheint der einfachste Weg eine echte Beteiligung der Mitarbeitenden am Unternehmen. So erhalten sie Gewinnausschüttungen und sind an Exit-Erlösen beteiligt. Sie erlangen im Gegenzug aber auch alle mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung verbundenen Rechte (etwa Teilnahme- und Stimmrechte) und Pflichten (beispielsweise Treuepflichten). Ein solcher gesellschaftsrechtlicher Einfluss ist aus Sicht des Gründenden nicht immer wünschenswert, da er seine gestalterische Freiheit einschränken kann. Steuerlich stellt sich bei echten Beteiligungen das Problem, wenn die jeweilige Beteiligung unter dem Verkehrswert des Unternehmens gewährt wird. Dann liegt ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz vor, der mit Zufluss einer Besteuerung wie Lohn unterliegt, obwohl keine Liquidität erlangt wird (Dry Income).

Lösung der Dry Income-Problematik

Dieses Problem hat der Gesetzgeber im Juli 2021 mit § 19a EStG abzumildern versucht, indem die Besteuerung aufgeschoben wurde. Die Einzelheiten und Anforderungen an einen solchen Steueraufschub wurden aber als realitätsfern und unzureichend angesehen. Ungewöhnlich zügig reagiert der Gesetzgeber nun mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz hierauf:

- Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Beteiligung soll mit Veräußerung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen; ab 2024 spätestens 20 statt bisher zwölf Jahre nach deren Übertragung.

- Im Falle des Rückerwerbs der Anteile bei Verlassen des Unternehmens soll nur die tatsächlich an den/die Mitarbeitenden gezahlte Vergütung maßgeblich sein, wodurch insbesondere in Leaver-Fällen, in denen der Kaufpreis in der Regel unterhalb des Verkehrswerts der Beteiligung liegt, das Risiko einer Besteuerung von nicht realisierten Werten entschärft wird.

- Eine Besteuerung wird weitergehend bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs hinausgeschoben, wenn der/die Arbeitgebende auf freiwilliger Basis unwiderruflich erklärt, dass er/sie die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer übernimmt.

Hierzu müssen die Beteiligungen

- nicht vom Arbeitgebenden selbst, sondern können auch durch (Gründungs-)Gesellschafter*innen gewährt werden;

- nicht solche des Unternehmens des Arbeitgebenden, sondern können auch konzernangehörige Beteiligungen sein.

Des Weiteren wird der Anwendungsbereich dergestalt ausgeweitet, dass

- begünstigte Unternehmen solche mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden sind, die einen Jahresumsatz von höchstens 100 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Mio. EUR aufweisen, wobei diese Schwellenwerte im Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung oder in einem der sechs vorangegangenen Kalenderjahre nicht überschritten sein dürfen, und

- der maßgebliche Gründungszeitraum des Unternehmens maximal 20 Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt liegen darf.

Steuerliche Stärkung unter anderem durch Pauschalbesteuerung