Aktuelle Events

Perfektion ist purer Zeitkiller

Als großer Zeitdieb gilt auch der Wunsch nach Perfektion, der schon viele Zeitpläne zerstört hat. In den meisten Branchen führt der Anspruch nach Perfektion nicht zu optimalen Ergebnissen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich häufig in 20 Prozent der Zeit bereits 80 Prozent des Ergebnisses erzielen lässt, erkennt man schnell, dass der Rest mit hohem Zeitaufwand erkauft ist. Viel Zeit „spart“, wer Aufgaben entsprechend ihrer Bedeutung mit einem angemessenen Aufwand an Zeit erledigt und sein Handeln so an den eigenen Zielen ausrichtet. Helfen können dabei neben der bereits beschriebenen Planung klare Entscheidungsregeln, Routine und ggf. auch Hilfsmittel wie Formulare, Software etc. Gerade für Einzelkämpfer ist es wichtig, Zeitdiebe zu erkennen. Im Kundengespräch ist es zum Beispiel hilfreich, die konkreten Anforderungen zu erfragen. Wann genau soll geliefert werden? In welchem Umfang und in welcher Form? Erst auf dieser Basis kann man eine Entscheidung treffen und die Zeit sinnvoll planen.

Make or Buy: Delegieren

Häufig werden junge Unternehmer mit Aufgaben konfrontiert, die nicht unbedingt ihren persönlichen Einsatz erfordern. Sobald die eigene Zeit nicht mehr reicht, um diese zu bewältigen, sollte man sie an Mitarbeiter oder externe Dienstleister delegieren. Dabei gilt es nicht nur den Sinn der Aufgabe zu erläutern, sondern auch die Ziele genau zu definieren. Ist klar, was erwartet wird und was nicht bzw. zu welchem Zeitpunkt die Aufgabe bewältigt sein muss, kann man mit den besten Ergebnissen rechnen. Auch in der eigenen Tagesplanung liegt beträchtliches Potenzial. Wer als Unternehmer dann einkauft, wenn die meisten Angestellten dazu keine Gelegenheit haben, spart wertvolle Minuten. Wer gezielt Informationen sammelt, um sie in Wartezeiten oder auf Reisen zu lesen bzw. abzuarbeiten, „gewinnt“ im Monat schnell ein paar Stunden.

Schritt 3: Planen

Auch wenn die schriftliche Planung auf den ersten Blick Zeit in Anspruch nimmt, hat man im Endeffekt viel davon: Denn wer genügend Zeit in die Planung investiert, braucht weniger für die Durchführung. Wer nicht plant, begeht oft den Fehler, das Naheliegende zuerst anzugehen und nicht das Wichtigste. Wer anhand der zuvor geschilderten ABC-Analyse Aufgaben nach ihrer Bedeutung sortiert und sich zudem Wichtigkeit und Dringlichkeit klar macht, kann dieser Falle entkommen. „Arbeit pflegt sich auszudehnen, sodass sie jeden verfügbaren Zeitrahmen ausfüllt“, lautet ein von Prof. C. Northcote Parkinson formuliertes Gesetz, das schon vielen die Freude an ihrer Tätigkeit genommen hat.

Planung und Spontaneität stehen beim Zeitmanagement nicht im Widerspruch. „Eine gute Entscheidung, um Zeit zu ,sparen‘, ist für Gründer zu planen, zu organisieren, zu delegieren und die richtigen Leute zu kennen“, weiß auch Rechtsanwältin Yvonne Heide-Guddat. Sie profitiert davon, dass die schriftliche Planung Suchaufwand reduziert, Engpässe früh erkannt werden und die Wiederaufnahme unterbrochener Arbeiten ohne große Einarbeitung möglich ist. Denn wie in allen Branchen ist es auch für Anwälte weitaus wichtiger, das Richtige (Effektivität) zu tun, als das Falsche auf die richtige Weise (Effizienz) anzugehen.

Jeder Gründer sollte dabei die Methoden nutzen, die zu ihm passen, denn in Sachen Zeitmanagement gilt es, selbst Verantwortung zu übernehmen. „Zeitmanagement muss in einen größeren Zusammenhang gesetzt werden. Bei meinen Seminaren spreche ich von Zeitdesign, denn wir bringen das chronologische Zeitsystem aus Uhr, Kalender und Terminen mit dem inneren Zeitsystem des Menschen in Einklang. Das Thema wird viel zu sehr ingenieurmäßig betrachtet“, sagt Management-Trainer Klaus C. Marwitz.

Schritt 4: Zeitmanagement leben

Erfolgreiches Zeitmanagement besteht nicht zuletzt aus vielen kleinen Schritten. Bedenkt man, dass bereits ein Standardkurzbrief mit allen Arbeitsschritten 15 Minuten dauert, sieht man, wie wichtig es ist, den Umgang mit der Zeit ständig zu verbessern. Hat man die innere Einstellung im Griff, sich die richtigen Methoden angeeignet, wird das Zeitmanagement schnell zu einem Automatismus, der Wettbewerbsvorteile schafft und dafür sorgt, dass erfolgreiches Unternehmertum und Work-Life-Balance sich gut vereinbaren lassen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Guten Tag und Auf Wiedersehen

Guten Tag und Auf Wiedersehen

Quasi Hand in Hand mit dem Vorstellen und Bekanntmachen geht das Begrüßungsritual. Vom Blick in die Augen bis zum Handschlag vermittelt es den Beteiligten Gefühle von Freundschaft, Distanz oder Ablehnung. In Europa ist der Händedruck am gebräuchlichsten. „Handreichen zeigt grundsätzliche Gesprächsbereitschaft“, erläutert Management-Trainerin Droste. Das Besiegeln eines Geschäfts per Handschlag ist ein traditioneller, von besonderem Vertrauen zeugender Brauch.

Für das Handgeben existieren im beruflichen Umfeld klare Regeln. Die Initiative geht ausschließlich vom Ranghöheren aus! Im Business ist das der in der Hierarchie höher Stehende – diese Position kommt im eigenen Haus dem Unternehmer zu, beim Besuch im Hause eines Kunden oder Geschäftspartners dem Gastgeber. „Er streckt dem Gast seine Hand zur Begrüßung entgegen. Bei mehreren Gästen begrüßt er sie nach der Rangfolge, den oder die Höchste zuerst“, beschreibt Trainerin Droste den Ablauf. Bei der Begrüßung von Mitarbeitern ist es Chefsache, die Hand zu reichen.

Als selbstverständlich sehen es Knigge-Experten an, wenn der Gastgeber zur Begrüßung hinter seinem Schreibtisch-Schutzwall hervor und dem Gast entgegen kommt. Ein Handschlag über Barrieren wie Tische, Stühle, Empfangstresen oder die Köpfe andere Menschen hinweg gilt dagegen als unhöflich.

Auf größeren Veranstaltungen – Seminaren oder Meetings etwa – ist es nicht notwendig, jedem die Hand zu geben. In übersichtlichen Meetings mit zehn bis zwölf Teilnehmern begrüßt der Leiter seine Gäste per Handschlag. Sitzen alle Teilnehmer bereits am Tisch, begrüßen Ankommende nur kurz ihre Tischnachbarn. Zu-Spät Kommer verzichten auf Begrüßungen, um weiteres Aufsehen zu vermeiden.

Auf Wiedersehen

Richtiges Verabschieden will gelernt sein. Der Gastgeber gibt in der Regel die Impulse. Zu den eindeutigen Abschieds-Zeichen zählen: die Sekretärin steckt den Kopf zur Tür herein, telefonische Erinnerung an einen Termin, der mehr oder minder dezente Blick auf die Uhr. Er signalisiert deutlich, dass das Gespräch beendet ist. Steht der Gastgeber sogar auf, besagt dies unmissverständlich: ‚Zeit zu gehen’. „Ignorieren Sie dieses Signal nicht, indem Sie sitzen bleiben und munter weiter reden. Sonst begehen Sie einen Fauxpas“, interpretiert die Trainerin Lis Droste diese Zeichensprache. Der Besucher steht ebenfalls auf, wartet bis der Gastgeber die Hand gibt, bedankt sich für das Gespräch und geht. Will ein Besucher überhaupt nicht gehen, bleibt nur eins: aufstehen, Tür öffnen, hinaus komplimentieren.

Die Wertschätzung, die ein Unternehmer Geschäftspartnern und Kunden entgegen bringt, lässt sich in Entfernungen messen: Je weiter er den Besucher begleitet oder begleiten lässt – bis zur Tür, an den Aufzug, die Treppe, den Ausgang, zum Auto – desto höheres Ansehen genießt der Gast.

Auf alle Sinne wirken

Auf alle Sinne wirken

Ob das strategisch geplante Auftreten in der Praxis gelingt, hängt von einer Fülle von Faktoren ab. Im persönlichen Gespräch entscheiden das Erscheinungsbild zu 60 Prozent, die Akustik zu 35 Prozent und die Worte nur zu fünf Prozent über den Gesamteindruck. Kleidung, Frisur, Haltung, aber auch Sprechgeschwindigkeit und Betonung sind deshalb besonders wichtige Ansatzpunkte, um einen überzeugenden ersten Eindruck zu hinterlassen. Der basiert auf der Kombination aller Sinneseindrücke. Damit die Informationsfülle das Gehirn nicht überfordert, nutzen alle Menschen eine Reihe von Filtern. Allgemeine Filter sorgen dafür, dass alles, was wir wahrnehmen, in eine Struktur gebracht wird. Persönliche Filter basierend auf Erfahrungen und Lernprozessen fokussieren die Aufmerksamkeit weiter und ermöglichen damit eine schnelle Reaktion. Gelingt es, die Filter zu überwinden, besteht die Chance, ein positives Bild zu hinterlassen und den Gesprächspartner für sich zu gewinnen.

Von der Theorie zur Praxis

„Eine positive Einstellung zum eigenen Unternehmen verändert unbewusst das Verhalten und damit die Wirkung auf andere“, rät Knigge-Trainer Dr. Hans-Michael Klein angehenden Unternehmern. Denn nur wer auf sein eigenes Können vertraut, Erfolge genießt, negative Denkmuster hinterfragt und aufbricht, kann seine Gesprächspartner überzeugen und begeistern. Nicht nur auf psychologischer Ebene muss alles für den Erfolg vorbereitet sein. Nicht umsonst sagt ein altes Sprichwort: „Kleider machen Leute“. Dabei kommt es weniger auf den Preis der Kleidung an, als auf den richtigen Schnitt, eine gute Passform und ein angenehmes Material. Schmutzflecken und ungebügelte Kleidung sind genau wie Laufmaschen bei Strumpfhosen hingegen keinesfalls akzeptabel. Es handelt sich dabei um Signalreize, die dazu führen, dass der Gesprächspartner von der Optik auf Eigenschaften der Person schließt. Das kann nicht nur Geschäftsabschlüsse erschweren, sondern im schlimmsten Fall die Finanzierung des ganzen Unternehmens verhindern. „Oft erlaubt der äußere Eindruck, den der Gründer vermittelt, bereits eine gute Einschätzung, ob wir einen Kredit anbieten können“, berichtet Firmenkundenbetreuer Stefan S. aus dem Alltag seiner Bank.

Farben und ihre Wirkung

Je nach Bedeutung eines Gesprächs lohnt es sich, sich auch mit den Feinheiten der eigenen Wirkung vertraut zu machen. Farben zum Beispiel wirken ganz unterschiedlich. Während dieselbe Farbe den einen optimal zur Geltung bringt, wirkt der andere blass und geschwächt. Besondere Aufmerksamkeit erfordern auch Brillen und Bärte, die das Gesicht im schlimmsten Fall verstecken und unvorteilhaft wirken lassen. Durch die Auswahl der richtigen Fassung samt entspiegelter Gläser kann man dem genauso entgegenwirken wie durch die regelmäßige Reinigung der Brille. Genau wie eine gepflegte Frisur für Gründer aller Branchen Pflicht ist, kann auch ein gepflegter Bart positiv wirken. Bei Gründerinnen ist die Wahl des richtigen Schmucks ein kontrovers diskutiertes Thema. Konsens besteht dahingehend, dass dezentes Unterstatement immer eine gute Wahl ist. Gleiches gilt auch für den Kleidungsstil: lieber etwas underdressed als overdressed. „Die ausgewählte Kleidung und die Accessoires sollten zur Person und zum Anlass passen“, fasst Knigge-Trainer Dr. Klein zusammen.

Auf den Punkt gebracht

Auf den Punkt gebracht

Auch Zeitpläne lassen sich durch Mind Mapping erstellen. „Legen Sie einen Meilenstein-/Hindernis-Ast an“, empfiehlt der Experte. „Auf einer Zeitachse können Sie dann eintragen, wann Sie welche Schritte machen müssen und welche Probleme es dabei geben könnte.“ So könnten Lieferzeiten den Umbau des neuen Büros verzögern, oder die Flyer werden bestellt, bevor überhaupt die Telefonnummer des Geschäfts feststeht. Anhand der Mind Map bekommt man ein Gefühl dafür, welcher Zeitrahmen und welcher Vorlauf für alle Aktionen notwendig sind. Auch für Gespräche mit Banken, Steuerberatern oder Behörden empfiehlt Müller eine Mind Map. „Zeichnen Sie dabei auch einen Zweig mit den Zielen, die Sie in dem Gespräch erreichen wollen – dann können Sie die Mind Map direkt als Besprechungsagenda mitnehmen.“ Da sich Mind Maps hervorragend ergänzen lassen, kann man gleich nach dem Gespräch auch die Ergebnisse hineinschreiben.

Den Aha-Effekt nutzen

Businesspläne lassen sich ebenso mit Hilfe einer Mind Map erstellen. In einer ersten Version könnten Zielgruppen, Finanzierung, Positionierung oder Marketing stehen. In ausgefeilteren Mind Maps kann man dann im Detail auf die einzelnen Punkte eingehen und zum Beispiel Marketing, Finanzierungs- oder Strategiepläne erstellen. Sind Mind Maps also eigentlich nichts anderes als ein Brainstorming? Nein, meint Experte Horst Müller. „Mind Maps erzeugen durch die visuelle Aufbereitung oft einen Aha-Effekt, und neue Zusammenhänge werden plötzlich klar.“ Dadurch, dass man pro Ast nur einen Begriff wählt, müssen Dinge präzisiert und auf den Punkt gebracht, Ober- und Unterbegriffe hierarchisch definiert werden. „Hinter jeder Mind Map steht eine persönliche Denkweise“, so Müller. Daher lassen sich Mind Maps von anderen nicht ohne Weiteres lesen.

Wer sich das erste Mal mit Mind Maps beschäftigt, wird sie vielleicht als unübersichtlich, konfus und verschachtelt empfinden. Doch die Inhalte sind sehr wohl strukturiert und geordnet. Da nur Schlüsselwörter und keine ganzen Sätze benutzt werden, werden Assoziationen erzeugt, Eindrücke, Gefühle und Ideen miteinander verknüpft, die zu ganz neuen Ergebnisse führen. „Die einen sind überzeugt, ihnen fällt durch Mind Mapping mehr ein als durch andere Methoden, die anderen können komplexe Fragestellungen besser strukturieren“, so die Erfahrung von Horst Müller. „Ich kenne auf jeden Fall – mit Ausnahme von sehr linear denkenden Menschen – kaum jemanden, der damit nicht zurechtkommt.“

104 im Quartier

104 im Quartier

Doch nach dem Finden der Geschäftsidee geht der Entscheidungsmarathon erst richtig los. „Eine ganz entscheidende Frage ist, welche Angebote man seiner Zielgruppe unterbreitet und zu welchem Preis“, weiß Visbal, früher viele Jahre lang Projektleiter des Hamburger Gründungszentrums Enigma. „Da hat sich die von Enigma entwickelte Entscheidungsstrategie 104 im Quartier bewährt.“

Diese Methode basiert auf einer prägnanten und kostenfreien Marktforschung mit maximal sechs Fragen. Der Gründer spricht mit Vertretern seiner Zielgruppe, führt Interviews persönlich und am Telefon. Bei der Auswertung kristallisiert sich heraus, wie das Angebot aussehen muss und mit welchen Worten es kommuniziert werden sollte. Auch eine realistische Honorarhöhe ist abgesichert, wenn man zuvor nur genug zielgruppenrelevante Personen gefragt hat. „Wenn Vertreter der Wunschzielgruppe selbst sagen, was sie maximal für ein Angebot zahlen würden, ist dies der klarste Anhaltspunkt, den man bekommen kann.“ Die Basis für die Entscheidung ist in dem Fall die Mehrheitsmeinung oder ein Mittelwert bei Honorar oder Preis.

Worst-Case-Szenario

Nach der Gründung geht es mit den Entscheidungen weiter – da heißt es pro oder contra Büro, für oder gegen Wachstum, mit oder ohne den bisherigen Geschäftspartner. So ging es auch Michaela, die sich mit einer Partnerin als Bürodienstleister selbständig gemacht hatte. Doch nach drei Jahren liefen die Interessen auseinander. Michaela wollte wachsen und Mitarbeiter einstellen, Carola nicht. In einem Seminar spielte sie ein Worst-Case-Szenario durch. Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn es so weiterlief wie bisher? Durch die szenische Auseinandersetzung mit der wahrscheinlichen Entwicklung in der Zukunft war Michaela klar: Eine Trennung war unausweichlich.

Entscheidungen von Selbständigen haben mitunter eine ganz andere Tragweite und Konsequenz als die von Angestellten – sie berühren die eigene Existenz. „Das führt nicht selten zum Verharren in der gewohnten Situation“, weiß Visbal. Diese Entscheidungsstarre lässt sich in komplexen und auch seelisch belastenden Situationen nur mit Unterstützung von außen auflösen. „Der Gründer selbst sieht erst klar, wenn er dahin geleitet wird.“ Das kann auch ganz einfach über die richtigen Fragen führen. „Das Entscheidungscoaching hat mir neue Möglichkeiten offenbart, indem ich über die Fragen des Coachs nachdachte“, sagt Sandra Kusche von Textpoint Charlie aus Hamburg (www.textpointcharlie.com).

In anderen Entscheidungssituationen ist ein Coach gar nicht nötig. Da reicht es, einfach anders an die Dinge heranzugehen. So kann zum Beispiel die Akquisition durch systematisches Entscheidungsmanagement versachlicht werden. Die erste Maßnahme hier: Alle Akquisitionsvorgänge auflisten. Dann folgt die Einordnung und Bewertung: Welche Vorgänge sind wirklich vielversprechend – im Sinn von Umsatz, persönlicher Weiterentwicklung oder auch Spaß? Wer das bewertet, kann klar entscheiden, wie viel Zeit er in welche Aktivitäten investiert. Da verheißt der eine Kunde zwar Spaß, aber wenig Umsatz. Der nächste Kunde verspricht zwar Umsatz, dieser muss aber durch intensive Einarbeitung in ein neues Thema zunächst teuer erkauft werden.

Je nach eigener Zielsetzung könnte die Gewichtung in so einem Fall dann unterschiedlich aussehen. Steht als Zielsetzung für das nächste Jahr beispielsweise die „Erhöhung des Umsatzes um 30 Prozent“ auf dem Plan, sind alle auf langfristige Entwicklungen angelegten Akquisitionstätigkeiten mit weniger Zeit und Aufwand zu bedenken. Mit Hilfe einer Akquisetabelle lässt sich zudem leicht visualisieren, in welcher Aktion welches Potenzial steckt – und mit wie viel Prozent des eigenen Engagements und des individuellen Zeitaufwands man sie bedenken sollte.

Mathematisch entscheiden

Nicht jeder Mensch entscheidet gleich. Sachliche Personen bevorzugen oft eine mathematische Herangehensweise. Dazu listen sie im ersten Schritt alle Handlungsalternativen auf. Im zweiten gilt es die Kriterien zu definieren und zu gewichten, die für die Entscheidung relevant sind, mit Punkten von eins (weniger wichtig) bis fünf (sehr wichtig). (Siehe dazu auch das folgende Beispiel.)

Der IT-Freiberufler Thomas stand vor der Entscheidung für eine Weiterbildung. „In Frage kamen eine Entwicklung Richtung Projektmanagement, eine ITIL-Zertifizierung und eine SAP-Schulung.“ Als Kriterien definierte er: Kosten bis 3000 Euro, Erhöhung der Marktfähigkeit sowie Schulungsort Köln. Um den zweiten Punkt „Erhöhung der Marktfähigkeit“ professionell zu klären, holte er den Rat eines Karriereberaters ein, der die ITIL-Schulung nach Blick auf den Lebenslauf und Gespräch mit dem Faktor 2, das Projektmanagement mit 3 und SAP mit dem Faktor 1 bewertete. Am Ende entschied sich Thomas für eine Weiterbildung zum Projektmanagementfachmann – obwohl diese etwas teurer war als 3000 Euro. Manche Dinge muss man erst schwarz auf weiß sehen – um sich dann doch „frei nach Bauch“ für die Alternative mit weniger Punkten zu entscheiden.

Gekonnt gewichten

Gekonnt gewichten

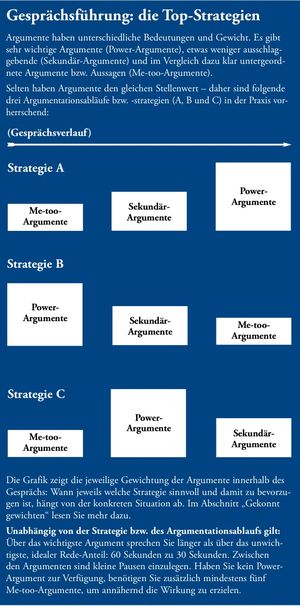

Wer mehrere Argumente hat, muss den unterschiedlichen Wirkungsgrad beachten. Hiernach und nach der Phase bzw. dem Stand der (Verkaufs-)Verhandlungen oder Absprachen richtet sich die Reihenfolge der Argumentation. Viele bringen das stärkste Argument an den Anfang der Kette, andere bevorzugen das Gegenteil: Sie beginnen mit einem schwächeren Argument (sog. Me-too-Argument), bringen dann das zweitstärkste Argument (Sekundär-Argument) und als krönenden Abschluss das wichtigste Argument, auch Power-Argument genannt. Damit das wichtigste Argument für Ihr Gegenüber erkennbar ist, muss es angekündet werden, und außerdem wird darüber auch länger gesprochen als über ein Me-too-Argument (z.B. Termine). Hier greift die bereits erwähnte wichtige Regel: Für jedes Argument wird ein getrennter Satz verwendet. Um zu wissen, welches das Power-Argument ist, muss man den Gesprächspartner nach seinem wichtigsten Entscheidungskriterium, also nach seinem Leitmotiv fragen.

Die nebenstehende Grafik zeigt, welche Strategie, welches Timing beim Argumentieren wann sinnvoll ist. Die Strategie A ist generell bei größerem Zeitbudget sinnvoll. Dann kann man das Wichtigste, also das Power-Argument am Ende bringen. Außerdem empfiehlt sich dieser Argumentationsstrang, wenn beispielsweise die (Kauf-)Entscheidung nicht sofort gefällt wird oder der Kunde sich einfach nur am Markt orientieren will. Ein Nachteil dieser Argumentation ist, dass Ihr Gegenüber ungeduldig wird und am Ende nicht mehr richtig zuhört, wenn das Power-Argument kommt.

Wenn der Vorsprung vom Power-Argument zum Sekundär-Argument sehr groß ist, spielt man seine Trumpfkarte sofort aus (in der Grafik anhand der Strategie B zu sehen). Dadurch erspart man sich oft weitere Argumente. Aber Vorsicht: Da Sie Ihren Trumpf direkt ausgespielt haben, müssen Sie im weiteren Gesprächsverlauf darauf achten, nicht an Sicherheit zu verlieren. Auch wenn die Besprechungszeit knapp ist, sollte man sich für diese Strategie entscheiden; bewährt hat sie sich auch am Telefon. Allerdings: Es wirkt (etwa bei Neukunden) schnell marktschreierisch, wenn man mit seinem Power-Argument beginnt. In Kundengesprächen gilt daher: Bei Nachfassgesprächen mit Stammkunden erreicht man mit der Strategie C mehr als mit anderen hier vorgestellten Methoden.

Die Strategie C empfiehlt sich etwa dann im Kundenumgang, wenn ein verloren gegangener Kunde im Rahmen einer sogenannten Come-back-Strategie zurückgewonnen werden soll. Auch wenn ein hoher Preis nachteilig ist, sollte das Highlight in die Mitte der Argumente platziert werden. Denn Kunden lassen sich bei Preisen eher in der Gesprächsmitte überzeugen als am Gesprächsbeginn oder am Ende. Generell gilt: Spricht Ihr Gegenüber das Power-Argument beispielsweise durch Fragen von sich aus an, so bestimmt er bzw. hat er damit schon signalisiert, wann dieses Argument zur Sprache kommt. Insoweit entscheidet auch Ihr Gegenüber mit, wann über was gesprochen wird.