Aktuelle Events

Eine Millionen-Euro-Idee ... oder doch nicht?

Warum du so viel wie möglich über deine Start-up-Idee sprechen solltest, wenn du wirklich willst, dass sie erfolgreich wird.

Viele, die über ein eigenes Start-up nachdenken, trauen sich nicht, jemandem davon zu erzählen, mit der Begründung, dass eine "Millionen-Dollar-Idee" von anderen "ausgeliehen" werden könnte. Ich kann dich beruhigen, denn die meisten Teams, die in der Lage sind, eine Start-up-Idee umzusetzen, haben bereits viel zu tun (weil sie ihre eigenen Start-ups und ihr eigenes Unternehmen haben) und haben keine Zeit, die geliehene Idee eines anderen umzusetzen. Große Unternehmen hingegen würden lieber dein(e) Partner*in werden, als eine Idee zu stehlen. Schließlich ist eine Idee für sich genommen wertlos.

Wie kann sie wertlos sein, wirst du fragen, wenn eine Reihe von Business Angels und Fonds in Start-ups investieren, die nur Ideen sind? Ja, das tun sie. Aber sie investieren nicht in Ideen. Wenn man erst einmal ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt hat, muss man noch viel mehr tun, um aus dieser Idee einen Erfolg zu machen. Deshalb investiert man nicht in die Ideen, sondern in die Menschen, die hinter diesen Ideen stehen.

Hier ein konkretes Beispiel. Vor zehn Jahren habe ich bei mir zu Hause eine Alarmanlage installiert. Sie hatte sehr empfindliche Bewegungssensoren, aber eine unbequeme Schnittstelle und keine Möglichkeit, sie mit einem Smartphone zu steuern. Damals dachte ich: Warum schaffe ich nicht ein solches Produkt? Ich erinnere mich, dass ich Gleichgesinnte um mich versammelte, und wir begannen mit der Entwicklung eines Prototyps, aber die Arbeit ging nur langsam voran. Zur gleichen Zeit schossen ähnliche Produkte wie Pilze aus dem Boden. Aber nur ein Team war wirklich erfolgreich, nämlich jenes, das jetzt Ajax Company heißt. Was taten sie, was alle anderen nicht taten? Sie gingen die Arbeit systematisch an: Sie stellten ein Team zusammen, arbeiteten schnell, organisierten die Produktion und stellten ein cooles Produkt her, das die Leute brauchten.

Ähnliche Ideen gibt es zuhauf, aber nur wenige haben das Zeug dazu, sie umzusetzen.

„Halte es geheim ... halte es sicher“

So riet Gandalf Frodo dem Hobbit. Aber dieser Rat ist nur in Bezug auf den einen Ring nützlich :-) Wenn es um ein Start-up geht, kann zu viel Geheimhaltung und der Wunsch, die eigene Idee sicher zu halten, mehr schaden als nützen. Es ist also klar, dass es sich nicht lohnt, Ideen zu stehlen, denn eine Idee allein ist nicht viel wert. Wenn du also eine Idee für ein Start-up hast, solltest du so viel wie möglich darüber sprechen, wenn du wirklich wollen, dass es erfolgreich wird.

Erstens: Wenn du kein Team hast, hilft es dir, Leute zu finden, die von deiner Idee motiviert sind und die bereit sind, sie zum Erfolg zu führen. Ein Team aus Gleichgesinnten und Partner*innen zu bilden, die sich gut ergänzen und alle für die Gründung eines Start-ups erforderlichen Hard- und Soft Skills "abdecken", ist ein großer Erfolg.

Zweitens hilft es dir, deine Idee in der Anfangsphase zu validieren, Feedback von potenziellen Nutzer*innen zu erhalten und zu verstehen, ob sie überhaupt ein Potenzial hat. Die sogenannte Kundenentwicklung, d.h. die Schaffung eines Produkts, das sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, könnte man als "Königsweg" für ein Start-up bezeichnen :-)

Es ist klar, dass dir, dem/der Urheber*in der Idee, diese "so wie sie ist" gefällt. Aber ein(e) Start-up-Gründer*in muss flexibel sein, und es muss eine Nachfrage nach dem Produkt auf dem Markt geben. Wenn du feststellst, dass die Kund*innen dein zukünftiges Produkt nicht kaufen, musst du die Idee ändern.

Drittens: Indem du über deine Idee sprichst, erhöhst du deine Chancen, jetzt eine Investition zu erhalten und nicht erst irgendwann in der Zukunft. Übrigens ist dies eine weitere Gelegenheit, um zu sehen, wie sich dein Produkt auf dem Markt schlägt. Wenn es dir nicht gelungen ist, deine Idee an eine(n) Investor*in zu verkaufen, wirst du sie höchstwahrscheinlich auch nicht an Kund*innen verkaufen.

Warum sollte der Markt ein zweites YouTube wollen?

Wenn du dein Start-up gründest, solltest du immer daran denken, dass es viele kluge Menschen auf der Welt gibt, und es ist kein Wunder, dass viele verschiedene Leute auf dieselbe Idee kommen können. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Start-ups zusammen und habe mit meinen Partner*innen mehrere Produkte auf den Markt gebracht, von denen einige erfolgreich geworden sind. Aber wenn ich herausfinde, dass jemand auf dem Markt ein ähnliches Produkt herstellt, ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt: "Oh, Mist, wir sind zu spät dran!"

Im Gegensatz zu vielen jungen Start-up-Gründer*innen haben meine Partner*innen und ich jedoch verstanden, dass Wettbewerb eigentlich eine gute Sache ist. Wenn jemand an dasselbe denkt wie man selbst, ist das ein Beweis dafür, dass man ein Produkt herstellt, das der Markt braucht.

Meiner Meinung nach gibt es einige häufige Fehler, die Existenzgründer*innen machen, wenn sie merken, dass Konkurrenz auf dem Markt auftaucht. Der erste besteht darin, aufzugeben und die Idee zu verwerfen, weil man denkt, dass der Markt keine zwei ähnlichen Produkte braucht. Als YouTube auf den Markt kam, gab es zahlreiche ähnliche Lösungen, aber sie sind am Ende alle "ausgestorben". Das lag nicht daran, dass die Ideen anders waren. Der Unterschied lag in der Umsetzung. All diese Konkurrent*innen erwiesen sich als weniger übersichtlich und bequem, weniger flexibel, und so verloren sie den Wettbewerb an YouTube.

Die zweite Möglichkeit ist es, sich selbst zu überschätzen und die Konkurrenz zu ignorieren. Natürlich ist Selbstvertrauen eine gute Sache, aber das Studium deiner Konkurrent*innen ist unerlässlich. Das wird dir helfen, dein eigenes "Killer-Feature" zu finden, das dich von anderen abhebt und dich viel erfolgreicher machen wird. Ja, ja, ich weiß, dass es viele Geschichten von "Nachahmer"-Produkten gibt, die jahrelang auf dem Markt bleiben und ihre eigene Anhängerschaft haben. Aber kann man das wirklich als Erfolg bezeichnen, und ist es das, was du mit deinem Start-up erreichen willst? Ich bezweifle das.

Ein gutes Beispiel für ein Start-up, das sein "Killer-Feature" gefunden hat, ist Peloton. Weißt du, was interessant ist? Dieses Unternehmen verkauft Heimtrainer. Genau wie Tausende anderer Unternehmen. Aber im Gegensatz zu anderen sind sie wahnsinnig beliebt und haben ein erfolgreiches Geschäft. Was ist also ihr Geheimnis? Mit einem Heimtrainer von Peloton kannst du mit deinem Freund, Partner oder Verwandten konkurrieren, egal wo diese sind. "Und das ist alles?", wirst du fragen. "Das ist es", würde ich antworten. Es ist eine wirklich einfache Idee, die die Menschen wirklich brauchten, und sie hat Peloton zu einem 50-Milliarden-Dollar-Unternehmen gemacht.

Oder hier ist ein anderes cooles Beispiel - Monobank. Als sie auf den Markt kam, bot die Privatbank bereits Online-Banking an, und das Unternehmen verfügte über eine riesige IT-Abteilung, in der mehrere tausend Entwickler beschäftigt waren. Dennoch trat die Monobank in den Markt ein und überflügelte die Giganten. Und warum? Wegen der drei wichtigsten "Killer-Features": ultraschnelle Kartenregistrierung, das Fehlen physischer Filialen oder der Notwendigkeit, diese zur Lösung von Problemen aufzusuchen, sowie eine sehr einfache und bequeme Schnittstelle.

Welche Idee wird erfolgreich sein?

Damit eine Start-up-Idee letztendlich erfolgreich wird, muss sie keine Zukunftstechnologien beinhalten oder das Rad neu erfinden. Das Wichtigste für eine erfolgreiche Idee ist der sogenannte Product-Market-Fit, das heißt, die Menschen müssen dein Produkt brauchen.

Was könnte einfacher sein? Aber nein, in Wirklichkeit ist es sehr schwierig, und die meisten Start-ups verlieren jede Chance auf Erfolg in der Ideenphase, weil ihre Idee für den Markt nicht interessant ist. Einer der berühmtesten Accelerators der Welt, Y Combinator, gibt zu Beginn der Arbeit mit Start-ups fast allen das gleiche Feedback: "Ihrem Produkt fehlt es an Produkt-Markt-Fit". Laut Y Combinator ist dies der Fall, wenn die Nutzerbasis des Produkts ohne jegliches Marketing um 500 % pro Monat wächst. Wie viele solcher Lösungen können Sie nennen? Hier ist Ihre Antwort.

Ist ein innovativer Ansatz der Schlüssel zum Erfolg eines Start-ups? Ja, aber wenn du unter Innovation so etwas wie das SpaceX-Programm verstehst, ist das nicht der Fall. Auch ein relativ einfaches Produkt kann innovativ sein, wenn es dazu beiträgt, bekannte Prozesse zu vereinfachen. Innovatives Denken ist die Fähigkeit, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und Nischen zu finden, in denen das Leben der Menschen verbessert werden kann.

Erfolgreiche Ideen... Ein natürliches Talent oder eine erworbene Fähigkeit?

Es gibt Menschen, die viele coole, kreative und bahnbrechende Ideen "gebären". Viele Menschen glauben, dass dafür Talent erforderlich ist und dass man es nicht lernen kann. Tatsächlich ist eine gewisse Begabung sicherlich von Vorteil, aber eine bestimmte Art des Denkens ist viel wichtiger. Die meisten Menschen akzeptieren einfach die täglichen Regeln, an die sie sich gewöhnt haben. Höchstwahrscheinlich denken sie nicht darüber nach, dass einige Prozesse und Vorgehensweisen bequemer, effektiver und optimaler gestaltet werden können. Wenn du dich fragst, wie und was man bei jedem Schritt besser machen kann, werden dir Ideen für innovative Start-ups in den Sinn kommen.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass erfolgreiche Ideen für Start-ups oft an der Schnittstelle zweier verschiedener Branchen liegen. Deshalb ist es wichtig, Fachwissen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln und sich so weit wie möglich in die realen Probleme von Menschen und Unternehmen hineinzuversetzen. Dann kommt man auf Ideen, die Potenzial haben.

Der Autor Valery Krasovsky ist CEO und Mitbegründer von Sigma Software und General Partner des Risikofonds SID Venture Partners

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

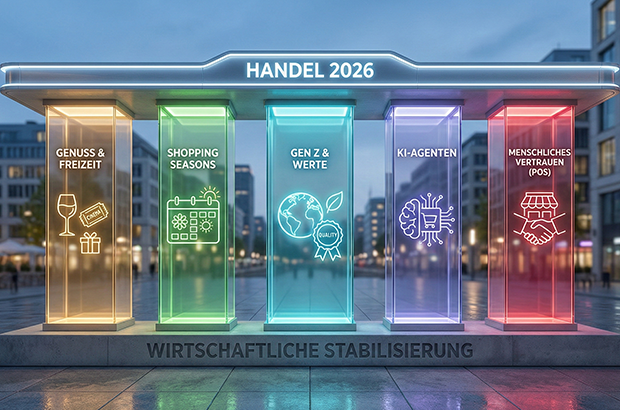

Der hybride Marktplatz: Worauf sich der Handel 2026 einstellen muss

Nach Sparzwang und Konsumflaute im Jahr 2025. Was sind die zentralen Themen, die den Handel 2026 prägen werden? Eine Einschätzung von Retail-Expertin Sandra Meurer.

2025 war ein einschneidendes Jahr für den Handel: Sparzwang und Konsumflaute setzten sich fort (GfK Konsumklimaindex), die Preissensitivität zog sogar weiter an. Gleichzeitig wurde künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Faktor fürs Shopping (BCG). Und Social Commerce legte als Absatzkanal einen rasanten Aufstieg hin: Deutschlandweit wurden 2025 rund 7,1 Milliarden US-Dollar mittels dieses Online-Einzelhandelsmodells umgesetzt.

Soweit der Blick zurück - was sind die zentralen Themen und Trends, die den Handel im Jahr 2026 prägen werden?

1. 2026 ist Schluss mit Sparen

Nach zwei Jahren Zurückhaltung wächst in Deutschland die Ermüdung vom dauerhaften Sparmodus. 2026 steigt die Bereitschaft, wieder mehr Geld für Genuss und Freizeit auszugeben. Der Trend zum „Little Treat“ kehrt zurück: kleine, bewusste Ausgaben wie Kino- oder Restaurantbesuche gewinnen an Bedeutung. Während große Anschaffungen weiterhin von der wirtschaftlichen Lage abhängen, rücken Genuss und Freizeit klar stärker in den Fokus.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage unter über 2.000 Verbraucher*innen zeigt: 29 Prozent wollen im ersten Halbjahr 2026 mehr für Grundnahrungsmittel ausgeben, ein Viertel plant höhere Ausgaben für Freizeitaktivitäten und jede(r) Fünfte für Genussmittel.

2. Shopping-Seasons sind im Wandel

Konsum findet immer seltener spontan statt und wird zunehmend anlassgebunden. Kund*innen kaufen häufiger im Kontext von Seasons. Händler*innen reagieren darauf, indem sie klassische Ereignisse wie Ostern, Halloween oder große Sportevents nicht mehr als punktuelle Highlights, sondern als mehrwöchige Shopping-Seasons inszenieren. Ziel ist es, Kaufanreize über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, Umsätze zu entzerren und nachhaltigere Nachfragezyklen zu schaffen. Shopping-Seasons werden damit zu strategischen Umsatztreibern statt kurzfristiger Promotion-Maßnahmen.

3. Die Gen Z führt eine Retail-Revolution an

Indie-Retail wächst 2026 – maßgeblich getragen von der Gen Z. Entgegen ihrem früheren Image als preis- und onlineorientierte Generation setzt sie zunehmend auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Produktionsbedingungen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Gen Z bereit, für diese Werte mehr auszugeben und zeigt damit, dass wertebasierter Konsum auch unter Druck Bestand hat.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage zeigt: Für 59 % der Gen Z ist Qualität das wichtigste Kaufkriterium (Preis: 55 %). 41 % zahlen mehr für faire Produkte, 38 % für nachhaltige Materialien. Entsprechend stiegen in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Ausgaben der Gen Z für nachhaltige oder faire Produkte bei 25 % (Ø gesamt: 17 %) und für hochwertige Produkte bei 32 % (Ø gesamt: 19 %).

4. Kaum Shopping ohne KI

2026 wird der Handel zunehmend von autonomen KI-Agenten geprägt, die nicht nur beraten, sondern komplette Einkaufsprozesse übernehmen – vom Produktvergleich bis zur Bezahlung. Konsument*innen lagern vor allem Routinekäufe an persönliche Shopping-Agenten aus, die Bedürfnisse antizipieren, Preise überwachen und Alternativen vorschlagen. Sichtbarkeit entsteht dabei nicht mehr primär durch Werbung, sondern durch Datenqualität. Nur Marken mit klar strukturierten Produktinformationen, konsistenten Bildern und präzisen Nutzenargumenten werden von diesen Systemen überhaupt berücksichtigt. Wer das beherrscht, verkauft 2026 nicht nur häufiger, sondern auch automatisierter.

5. Und trotzdem: Am Point of Sale wird weiterhin dem Menschen vertraut

2026 gewinnt Vertrauen im Handel wieder deutlich an Bedeutung – und wird zunehmend an Menschen gebunden. Zum Vorteil der unabhängigen Händler:innen. Konsument*innen sind überfordert von KI-generiertem Content auf Social Media und einer wachsenden Zahl kaum unterscheidbarer Dropshipping-Angebote im E-Commerce. In diesem Umfeld profitieren Indie-Händler*innen besonders. Sie bieten Nähe, persönliche Beratung und nachvollziehbare Produktherkünfte. Der direkte Kontakt, echte Expertise und Transparenz werden wieder zu klaren Vertrauensankern. Indie-Retail wird damit zu einem Gegenpol zur Anonymisierung des digitalen Handels.

Die Autorin Sandra Meurer ist Retail-Expertin bei Faire, einem globalen Online-Großhandelsmarktplatz für unabhängige Händler*innen und Brands.

Buchtipps von Gründer*innen für Gründer*innen

„Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist.“ Sieben Gründer*innen – sieben Bücher, die ihnen als Inspirationsquelle dienen. Ein Tipp für alle, die über den täglichen Business-Tellerand hinausblicken wollen.

Till Wahnbaeck, Gründer und CEO von Impacc

Till Wahnbaeck ist Gründer und Geschäftsführer von Impacc. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender die Welthungerhilfe und sammelte Führungserfahrung in der Privatwirtschaft. Beide Welten bringt er nun bei Impacc zusammen: Spenden werden zu Beteiligungen an afrikanischen Start-ups, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen.

Tills Buchtipp: Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling: Factfulness, Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, ISBN: 9783548060415, Ullstein 2029, 22,99 Euro

„Die Welt geht vor die Hunde? Von wegen! Hans Rosling zeigt mit Daten statt Meinungen, wie sehr sich die Welt verbessert hat – bei Armut, Kindersterblichkeit, Schulbildung von Mädchen und vielen anderen Themen. Und er erklärt, warum wir trotzdem ständig glauben, alles gehe den Bach runter.

Für mich als Historiker trifft er damit einen wunden Punkt: Wir sehen oft nur den Moment, die Krise, das Drama. Aber sobald man zwei, drei Schritte zurücktritt und die Entwicklung über Zeit betrachtet, erkennt man, dass vieles – nicht alles, aber vieles – in eine bessere Richtung läuft.

Factfulness ist daher eine wunderbare Gelegenheit, wieder ein Gefühl für unseren massiven Fortschritt zu bekommen und zukünftige Potenziale zu entdecken. Und darüber hinaus ermuntert das Buch auch, Fakten vor Fiktionen zu stellen.

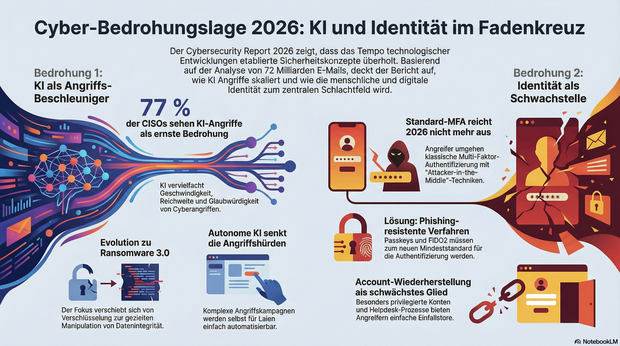

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Agentic Commerce

Wie künstliche Intelligenz (KI) den Handel im B2B- und B2C-Umfeld und damit dein Start-up radikal neu definiert.

Stell dir vor, der klassische Warenkorb verschwindet und KI-Agenten regeln alles, was mit Shopping zu tun hat: sie recherchieren, vergleichen, bestellen und bezahlen für dich. Diese Vision ist keine ferne Utopie mehr, sondern in greifbare Nähe gerückt. In den kommenden fünf Jahren steht der Onlinehandel vor einem Umbruch, wie ihn E-Commerce bislang nicht kannte. Agentic Commerce, also agentenbasierter Handel, wird das gesamte Kaufen und Verkaufen radikal neu definieren.

Was ist Agentic Commerce?

Agentic Commerce meint das Einkaufen per KI-Agent: Kund*innen delegieren nicht mehr nur Empfehlungen an die KI, sondern die komplette Abwicklung. Dein KI-Agent sucht das optimale Produkt, prüft Bewertungen und Alternativen, handelt vielleicht sogar den Preis und wickelt Kauf und Bezahlung autonom ab. Die Konsument*innen prüfen am Ende eventuell nur noch das Ergebnis und geben den Einkauf frei – oder nicht mal mehr das, weil alles nach vordefinierten Regeln läuft. Das bedeutet für alle Beteiligten mehr Zeit und mehr Komfort.

Das Marktvolumen ist groß. Analyst*innen gehen davon aus, dass 2029 bis zu vier Prozent aller Onlinekäufe agentengestützt ablaufen könnten, vor allem im Bereich standardisierter, wiederkehrender Bestellungen. Das klingt im ersten Moment wenig, berücksichtigst du jedoch, dass der E-Commerce-Markt ein erwartetes Gesamtvolumen von über 36 Billionen US-Dollar jährlich hat, bedeutet selbst ein kleiner Anteil einen Markt von bis zu 1,47 Billionen US-Dollar.

Paradigmenwechsel: Unsichtbares Shopping und neue Anforderungen

Soweit das Potenzial. Aber was heißt das jetzt für Start-ups im B2B- und vor allem im B2C-Umfeld? Der Shopping-Prozess verändert sich radikal: Zahlungen erfolgen unsichtbar im Hintergrund, Käufe erfolgen nach vorher genau festgelegten Kriterien. Für Produkte, die sich von Massenware unterscheiden, schlummert darin eine große Chance, sofern sie von der KI gefunden werden.

Das fordert dich als Gründer*in heraus: Es reicht künftig nicht mehr, User*innen emotional zu triggern. Entscheidend wird immer mehr, wie gut deine Angebote maschinenlesbar und deine Produktdaten hochwertig strukturiert sind. SEO und Performance-Marketing weichen einer neuen Disziplin: AXO – Agent Experience Optimization, manchmal auch GAIO (für Generative AI Optimization) genannt. Es gilt, Feeds, Schnittstellen und Datenformate so aufzubauen, dass KI-Agenten sie optimal auslesen und bewerten können.

Beispiele: Einem Verbraucher ist ein besonders hoher Anteil von echter Wolle in der Kleidung wichtig. Ein KI-Agent erspart mühsames Suchen und Scrollen durch die Produktbeschreibungen. Oder es sind nachhaltig erzeugte Produkte gefragt, die nur in Deutschland hergestellt werden. Einer KI sind Marketingvideos im Zweifel egal; sie sucht gezielt nach Daten, Fakten und konkreten Belegen. Start-ups, die sich hier durch innovative Produkte hervortun, können durch Agentic Commerce einen Vorteil haben, weil es nicht darum geht, bei Google und ähnlichen Anbietern besonders hoch gerankt zu werden.

Von Google zu ChatGPT: Neue Gatekeeper, neue Touchpoints

Die Touchpoints der Zukunft heißen nicht mehr nur Google oder Amazon. Käufer*innenreisen starten immer öfter auf ChatGPT, Gemini oder Meta-Plattformen. Noch sind die Suchanfragen über KI-Agenten im Vergleich zu Google gering – sie machen nur etwa ein bis zwei Prozent aus. Doch Gartner, ein weltweit agierendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Technologie, IT und digitale Transformation, prognostiziert, dass bis 2026 das Volumen der traditionellen Suchmaschinenanfragen um rund 25 Prozent fallen könnte – wegen KI-Chatbots und anderen virtuellen Agenten.

Da KI auch jenseits traditioneller Marktplätze sucht, ist das eine Chance. Mit einheitlichen, hochwertigen Feeds können auch Nischenanbieter*innen und Spezialist*innen endlich sichtbar werden, das Feld wird für alle geöffnet. Plötzlich konkurrierst du weltweit, unabhängig von deiner Größe, solange Service, Produktdaten und Bewertungen stimmen.

Produktdaten: Granularität ist Trumpf

Agenten entscheiden auf Basis strukturierter Informationen. Je besser Attributdaten gepflegt sind – Materialien, Größen, Kompatibilität, Nachhaltigkeit, Garantie –, desto sichtbarer wird dein Start-up. KI-gestützte Suche kann so auch versteckte Lagerbestände ausspielen. Du solltest daher ganz gezielt in den Aufbau, die Granularität und die Sauberkeit deiner Produktdaten investieren.

Auch wenn Agenten weniger von klassischem Storytelling geleitet werden: Markenbildung bleibt relevant. Denn Agenten bauen auf objektive Signale. Gerade Servicequalität, Lieferzuverlässigkeit, Transparenz und authentische Bewertungen fließen in Agenten-Feeds ein. Agentic Commerce verstärkt damit den Trend zu mehr Transparenz und direkter, ehrlicher Kund*innenkommunikation.

Herausforderungen: Recht, Haftung und Governance

Noch ein Wort zu den Herausforderungen. So gewinnbringend Agentic Commerce sein kann – Risiken gibt es genug. Noch dreht sich vieles um rechtliche Grauzonen: Wer haftet, wenn Daten manipuliert werden? Wie sieht ein belastbarer Rückgabeprozess aus? Wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn aus Versehen das Falsche bestellt oder eine Zahlung ausgelöst wird? Welche Limits und Filter setzt du deinem Agenten, damit er deinen Ansprüchen genügt?

Hinzu kommen noch die ganzen Themen rund um Datenschutz, Compliance und Security: Wer hat Zugriff, wo liegen die Daten, und wie sorgst du dafür, dass das auch morgen noch rechtskonform läuft? Viele rechtliche Fragen sind Stand heute noch offen – Stichwort Haftung, Nachweise, regulatorisches Framework. Hier wird die Politik sicher nachlegen, doch bis dahin heißt es für dich: ausprobieren, was funktioniert, wie du gefunden wirst, wie dein Webauftritt agentenfreundlich ist.

So wirst du agententauglich

Der Wandel kommt, vielleicht langsamer als es manche Prognosen versprechen, aber er ist unausweichlich. Pilotprojekte mit intelligenten Agenten laufen bereits, vor allem in den USA. Wer jetzt Datenexzellenz, Servicequalität und Payment-Komfort zusammendenkt, wird von KI nicht überrollt, sondern gewinnt Sichtbarkeit und Effizienz auf ganz neuen Kanälen. Auch wenn wir noch nicht abschätzen können, welche Marktteilnehmer*innen Agentic Commerce in drei Jahren maßgeblich prägen werden – fest steht: Die Zukunft des Handels ist autonom(er). Für Start-ups heißt das: Werdet aktiv. Probiert, testet, iteriert. Denn am Ende dreht sich alles um eine Frage: Findet dein Agent dich oder den Agenten deiner Konkurrenz?

Der Autor Pascal Beij ist als Chief Commercial Officer (CCO) maßgeblich für die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Unzer verantwortlich.

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Chef*in oder Gottheit?

Wenn Gründende ihr Unternehmen lieber kontrollieren als skalieren und so zum/zur größten Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens werden. Über die Demut des Loslassens.

Es gibt eine Wahrheit über Gründende, die in keinem Pitch Deck steht und auf keiner Start-up-Konferenz ausgesprochen wird: Viele scheitern nicht nur am Markt, sondern vor allem an sich selbst. Nicht, weil sie zu wenig können oder zu wenig leisten, sondern weil sie zu viel wollen. Zu viel Kontrolle, zu viel Macht, zu viel Ego. Diese Beobachtung ist so schmerzhaft wie eindeutig: Aus dem/der visionären Gründer*in wird der/die größte Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens.

Die Walnussbaum-Falle

Gründende sind oft wie Walnussbäume in der Unternehmenslandschaft: mächtig und prägend. Doch wer schon einmal unter einem Walnussbaum gestanden hat, wird bemerken: In seinem Schatten wächst nichts. Viele Start-ups – insbesondere in der Beratungs-Industrie, sind um die Persönlichkeit, das Charisma und den Erfahrungsschatz der Gründenden konstruiert. Das funktioniert für die ersten Jahre oft erstaunlich gut und überzeugend. Doch spätestens dann tappen nicht wenige Gründe*innenpersönlichkeiten in die Walnussbaum-Fall: In ihrem enormen Schatten drohen Talente zu verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance haben zu gedeihen.

Es gibt keinen Backup-Guru. Gerade bei beratungsintensiven Geschäftsmodellen wird das fatal: Das gesamte Unternehmen kreist um eine Person, ihre Expertise, ihre Ausstrahlung. Was passiert, wenn diese Person ausfällt, überlastet ist oder – noch schlimmer – zum Flaschenhals wird?

Holger Tumat, Co-Gründer von JobRad, kennt die Problematik. Jobrad hat den Sprung vom Start-up in ein gestandenes, mittelständisches und erfolgreiches Unternehmen längst geschafft. Er bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als Gründer, als Unternehmer nicht loslassen kann. Und das ist ein Vorteil, manchmal eben auch ein Nachteil.“

Der Vorteil? Diese Hartnäckigkeit, diese obsessive Detailverliebtheit erweckt Startups überhaupt erst zum Leben. Carsten Maschmeyer, einer der bekanntesten Investoren des Landes, hat bei seinen Investmentrunden ein klares Prinzip: „Ich investiere weniger in Ideen als in Teams.“ Er glaubt an die Kraft des Commitments des Gründungsteams.

Der Nachteil? Genau diese Eigenschaften können das Unternehmen, wenn sie nicht moderiert werden, den eigenen Erfolg später aushebeln.

Emotionale Skalierungsgrenzen

Skalierungschancen offeriert der Markt. Doch diese Formel greift zu kurz. Wachstum von Start-ups ist auch immer eine Frage von systematischer Organisationsentwicklung. Nicht selten herrscht noch immer der/die Gründer*in, die jeden Kundenvertrag persönlich durchkämmt wie ein(e) Archäolog*in antike Scherben, obwohl das Team längst 50 Seelen zählt. Da thront der/die Gründer*in in jedem Meeting wie ein(e) wohlwollende(r) Patriarch bzw. Patriarchin, davon überzeugt, den einen richtigen Weg zu kennen, wie das Unternehmen zu führen ist.

Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde ächzen nicht selten unter kulturellen Wachstumsschmerzen. Wenn aus der Pizza-Bohème im Großraumbüro von einst die Betriebskantine im Erdgeschoss wird, erscheint die Anfangszeit idyllisch. Aus spontanen Eingebungen am Kickertisch werden liturgische Abstimmungsrunden. Was zuvor in einem kurzen One-and-One geklärt wurde, erstickt nun in endlosen Meetingschleifen. Diese emotionalen Skalierungsgrenzen sind härter als jede Finanzierungsrunde. Es ist der Moment, in dem Gründende erkennen müssen: Die Fähigkeiten, die ein Start-up zum Leben erwecken, sind nicht dieselben, die es zum Skalieren bringen.

„Wir haben ja eine Kultur mit aufgebaut, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzt, auf Vertrauen. Und mit der Größe kommt zwangsläufig eine andere Form von Struktur“, beschreibt Holger Tumat diese anspruchsvolle Transformation.

Die Krux: Nicht nur die Gründenden kämpfen mit dem Loslassen. Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde trauern der kuscheligen Start-up-Atmosphäre nach. So wird Organisationsentwicklung schnell zur Trauerarbeit.

Gründende vs. Unternehmer*in: ein Identitätsproblem

Die Trauer hat noch eine tiefere Dimension, die oft übersehen wird: Viele Gründende fremdeln mit dem Begriff Unternehmer*in. Gründer*in sein klingt visionär, kreativ, revolutionär. Unternehmer*in hingegen? Das riecht nach Macht, nach Hierarchie, nach alten weißen Männern in Anzügen.

Dorothea von Wichert-Nick, die Gründende auf dem Weg zum CEO begleitet, kennt das Dilemma: „Mein Unternehmen wächst, aber ich wachse nicht mit.“ Dieser Satz fällt in ihren Beratungen immer wieder. Die Gründenden spüren, dass sie selbst zum Flaschenhals werden, aber der Übergang vom operativen Macher zum reifen Leader ist der kritischste Schritt.

Das Paradox: Aus Angst, die ursprüngliche Startup-DNA zu verlieren, werden notwendige Veränderungen aufgeschoben. Doch genau diese Vermeidungshaltung führt zur Bedrohung der kulturellen Identität. Wenn der Veränderungsdruck so groß wird, dass überhastete Anpassungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein kulturelles Vakuum: irgendwo zwischen kleinem Fisch und zahnlosem Hai.

Erfolgreiche Gründer*innenpersönlichkeiten zeichnen sich genau dadurch aus, dass es ihnen gelingt, aus einer Idee, ein gesund wachsendes Unternehmen aufzubauen und ihre Rolle ebenfalls weiterzuentwickeln, bspw. mithilfe eines Führungstrainings.

Philipp Westermeyer von OMR zieht für sich selbst das Resümée: „Heute bin ich eher Unternehmer, aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, das ist auch okay.“ Diese begriffliche Klarheit ist mehr als Wortklauberei. Sie spiegelt die Bereitschaft wider, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Der schwierigste Schritt: Den Weitblick bewahren, aber sich selbst überflüssig machen, ohne die Seele des Unternehmens zu verlieren.

Das Boutiquen-Syndrom

Es gibt sie, diese Gründenden, die ihre Unternehmen wie kostbare Bonsais hegen: klein, kontrollierbar, perfekt gestutzt. Die lieber Herr/Herrin über ein exklusives Reich bleiben, als den Sprung ins unberechenbare Wachstum zu wagen. Das wäre ehrenhaft, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre.

Problematisch wird es, wenn diese Entscheidung aus Angst getroffen wird. Angst vor Kontrollverlust, vor Komplexität, vor der Verantwortung für mehr Menschen. Dann, so warnt auch Dorothea von Wichert-Nick, wird aus der feinen Boutique ein selbstgebautes Skalierungsproblem: Keine Entwicklungsperspektiven für das Team, keine Wachstumschancen, keine Exit-Optionen.

Die Mitarbeitenden spüren das. Sie merken, wenn ihre Karriere an der Risikoaversion des Gründers zerschellt. Das Ergebnis: Brain Drain. Die Besten gehen zu Unternehmen, die ihnen Wachstum ermöglichen.

Die Demut des Loslassens

Man muss nicht denken, dass man unersetzlich ist. Dieser Satz klingt simpel, ist aber für viele Gründende eine Zumutung. Das Paradox der Gründung: Man muss sich engagieren, als sei man unersetzlich. Und man muss lernen, sich für ersetzbar zu halten, um es zu skalieren.

Loslassen ist ein Akt der Demut. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere Dinge anders und manchmal sogar besser machen können. Es bedeutet, das eigene Ego zugunsten des Unternehmens zurückzustellen.

Gutes Leadership = strategisches Loslassen

Wie geht das konkret? Hier drei Ansätze aus der Praxis:

1. Delegiere deine Lieblingsprojekte zuerst: Nicht die lästigen Aufgaben abgeben, sondern bewusst die Bereiche, die einem am Herzen liegen. Das schmerzt und zeigt dem Team, dass man es ernst meint.

2. Schaffe Redundanz in der Expertise: Für jeden kritischen Bereich sollten mindestens zwei Personen verantwortlich sein. Das Ziel: Der/die Gründer*in wird zum Backup, nicht zum unersetzlichen Flaschenhals.

3. Institutionalisiere den Dissens: Etabliere Strukturen, in denen Widerspruch nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Gute Entscheidungen entstehen durch Reibung, nicht durch Harmonie.

Vom Kontrollfreak zum Möglichmachenden

Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht die, die am längsten alles kontrollieren, sondern die, die am klügsten loslassen. Sie werden zu Möglichmacher*innen und Brückenbauer*innen. Sie schaffen Räume, in denen andere großartige Arbeit leisten können.

Das ist die härteste Lektion im Gründer*innenleben: Der größte Erfolg liegt darin, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht als Person, aber als Bottleneck.

Chef*in oder Gottheit? Die Antwort ist klar: Ein(e) gute(r) Chef*in schafft andere Gottheiten. Ein(e) schlecht (r) bleibt allein auf dem Olymp. Und rätselt, warum das Unternehmen nicht gen Himmel steigt.

Das Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist der einzige Weg, wie aus einer guten Idee ein großes Unternehmen wird. Eine Schippe Demut und ein Denken in Möglichkeiten statt in Macht würde der Gründer*innenszene gut bekommen.

Die Autorin Jule Jankowski ist Deutschlands erste Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts GOOD WORK im brand eins-Netzwerk.

Tipp der Redaktion: Hier zum Nachhören: die GOOD WORK Folgen mit Dorothea von Wichert-Nick, Philipp Westermeyer, Carsten Maschmeyer und Holger Tumat.

Routine schafft Erfolg!

Wie du mit Geduld, Disziplin und Routine Exzellenz schaffst und dein Unternehmen langfristig erfolgreich aufstellst.

Erfolg klingt aufregend, oder? Große Deals, bahnbrechende Ideen, inspirierende Reden und dieser Nervenkitzel, wenn alles zusammenkommt. Doch hier folgt die unbequeme Wahrheit: Langfristiger Gründungserfolg hat weniger mit diesen Highlight-Momenten zu tun, sondern viel mehr mit der konsequenten Wiederholung scheinbar unspektakulärer Aufgaben. Klingt ernüchternd? Vielleicht. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen jenen, die langfristig wachsen, und denen, die nach einer anfänglichen Euphorie wieder von der Bildfläche verschwinden.

Langfristig schlägt Konsistenz Kreativität

Stell dir eine(n) Profisportler*in vor. Niemand wird Weltmeister*in, weil er/sie hin und wieder ein herausragendes Spiel abliefert. Es sind die unzähligen, oft unspektakulären Trainingseinheiten, die den Unterschied machen. Ähnlich ist es als Gründer*in. Ja, deine Idee war genial. Ja, dein Pitch war großartig. Aber weißt du, was wirklich zählt? Die tägliche Disziplin, immer wieder die gleichen „langweiligen“ Dinge zu tun: Prozesse zu optimieren, E-Mails zu beantworten, Buchhaltung zu pflegen, Anfragen von Kund*innen zu managen.

Keine(r) postet auf LinkedIn: „Heute zum zehnten Mal hintereinander mein CRM gepflegt.“ Genau solche Aktivitäten sind es jedoch, die dein Business am Laufen halten. Sie sind das Fundament, die unsichtbaren Muskelbewegungen unter der Oberfläche. Ohne sie bricht alles zusammen.

Die Macht der Wiederholung

Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. Viele Gründer*innen unterschätzen, wie entscheidend es ist, konsequent an den Grundlagen zu arbeiten. Die tägliche Akquise, das ständige Finetuning der internen Abläufe, die regelmäßige Analyse von Zahlen – das sind die Bausteine eines stabilen Geschäfts. Manchmal fühlt es sich an, als würde man in einem Hamsterrad laufen. Aber genau dieses Hamsterrad ist oft das Sprungbrett für nachhaltiges Wachstum.

Kennst du das Gefühl, wenn du eine Aufgabe zum hundertsten Mal machst und denkst: „Das kann doch nicht der Schlüssel zum Erfolg sein!“ Doch, genau das ist er. Routine schafft Exzellenz. Meisterschaft kommt nicht durch einmaliges Talent, sondern durch ständige Wiederholung. Dafür bedarf es einer großen Portion Disziplin, besonders dann, wenn sich die Motivation mal wieder eine Auszeit gönnt.

Die Illusion der Abkürzung

Es gibt keinen magischen Shortcut zum Erfolg. Natürlich gibt es Glückstreffer, und ja, manchmal explodieren Start-ups über Nacht. Aber für die meisten ist es ein langer, harter Weg, geprägt von Ausdauer und Wiederholung. Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht diejenigen, die auf den nächsten großen Hype aufspringen, sondern jene, die bereit sind, Tag für Tag diszipliniert an ihrem Business zu arbeiten.

Erfolg ist keine Rakete, die senkrecht nach oben schießt, sondern eher wie eine Bergwanderung: anstrengend, manchmal frustrierend, aber mit jeder Etappe kommst du dem Ziel näher. Und das Beste daran? Du entwickelst dich unterwegs mit.

Wie du langweilige Aufgaben spannend machst

Jetzt denkst du vielleicht: „Okay, ich verstehe, dass ich durchhalten muss. Aber wie halte ich durch, wenn es sich so eintönig anfühlt?“ Gute Frage! Hier sind einige Strategien:

- Setze klare Ziele: Auch die monotonste Aufgabe ergibt Sinn, wenn du sie als Teil eines großen Plans siehst. Mach dir bewusst, wofür du arbeitest.

- Gamification: Belohne dich für (kleine) Meilensteine. Fortschritt fühlt sich besser an, wenn du ihn sichtbar machst.

- Systeme statt Motivation: Verlass dich nicht darauf, dass du jeden Tag „Lust“ hast. Schaffe feste Routinen, die keine Willenskraft mehr kosten.

- Automatisiere, wo es geht: Nutze Tools, um repetitive Aufgaben effizienter zu gestalten. Digitalisierung ist nicht nur ein Buzzword, sie ist deine beste Mitarbeiterin.

- Wechsle die Perspektive: Stell dir vor, du wärst ein(e) Investor*in. Würdest du in jemanden investieren, der/die nur die spannenden Dinge erledigt?

- Finde Gleichgesinnte: Austausch mit anderen Gründer*innen kann motivieren, inspirieren und dich auf Kurs halten.

- Erkenne den langfristigen Wert: Viele Aufgaben erscheinen kurzfristig lästig, zahlen sich aber langfristig aus. Denke an einen Gärtner, der jeden Tag seine Pflanzen gießt – das Ergebnis sieht er erst später.

- Mache Pausen gezielt: Harte Arbeit bedeutet nicht, sich auszubrennen. Plane bewusst Erholungsphasen ein, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Disziplin schlägt Stimmung

Motivation ist flüchtig, Disziplin bleibt. Gerade dann, wenn es langweilig, anstrengend oder zäh wird, zeigt sich, wie ernst es dir wirklich ist. Es ist einfach, motiviert zu sein, wenn alles läuft. Die eigentliche Arbeit beginnt, wenn du keine Lust hast und es trotzdem machst.

Die Kunst der Geduld

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis gefällig? Geduld. Wir leben in einer Welt, in der alles schnell gehen muss. Wachstum, Reichweite, Erfolg – am besten gestern. Echte Unternehmer*innen wissen jedoch: Die besten Dinge brauchen Zeit. Große Unternehmen wurden nicht in einer Nacht aufgebaut. Es waren Jahre der konsequenten, manchmal eintönigen, aber essenziellen Arbeit, die letztlich den Unterschied gemacht haben. Geduld bedeutet nicht, passiv zu sein. Es bedeutet, kontinuierlich aktiv zu bleiben, auch wenn der Output auf sich warten lässt.

Die Langweiligen gewinnen

Es mag nicht sexy klingen, aber die Wahrheit ist: Große Erfolge entstehen nicht durch einzelne Geistesblitze, sondern durch tägliche, oft unscheinbare Arbeit. Das ist kein Mythos, sondern die Realität erfolgreicher Gründer*innen. Während andere sich vom nächsten Trend ablenken lassen, arbeitest du weiter. Während andere den Fokus verlieren, bleibst du dran. Das ist keine Schwäche, sondern dein (unfairer) Vorteil.

Der Preis der Konsequenz

Was dabei oft unterschätzt wird: Es kostet Kraft, Tag für Tag dieselben Aufgaben zu erledigen. Nicht, weil sie objektiv schwer wären, sondern weil unser Kopf nach Abwechslung schreit, nach Neuem, nach Reiz. Doch genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.

Erfolgreiche Gründer*innen bleiben fokussiert, sagen nicht bei jeder Gelegenheit: „Das könnten wir auch noch machen“, sondern sagen stattdessen öfter: „Nein. Das lassen wir jetzt bewusst weg.“ Denn Klarheit bedeutet nicht, alles zu tun, sondern zu wissen, was nicht zu tun ist.

Routine als Wettbewerbsvorteil

Warum ist das wichtig? Weil die meisten auf halber Strecke aufgeben. Sie verlieren den Glauben, wenn der große Durchbruch und die Likes ausbleiben oder keine(r) klatscht. Doch genau in diesem Moment beginnt der Unterschied. Wer durchhält, wenn es langweilig wird, gewinnt.

Denn während andere auf der Suche nach dem nächsten Kick sind, baust du dein Fundament – stabil, verlässlich, tragfähig. Routine ist kein Rückschritt. Sie ist dein Wettbewerbsvorteil. Erfolg liebt Wiederholung. Die Frage ist: Liebst du sie auch genug, um täglich anzutreten?

Fazit: Der Weg der Disziplinierten

Es sind nicht diejenigen mit der größten Idee, die gewinnen. Es sind jene, die sie am beharrlichsten umsetzen. Nicht die Genies dominieren den Markt, sondern die Ausdauernden, die Geduldigen, die Sturen. Diejenigen, die auch an Tag 1000 noch das tun, was an Tag eins funktioniert hat.

Wenn du dich also das nächste Mal bei einer scheinbar langweiligen Aufgabe erwischst, erinnere dich: Genau jetzt wächst dein Unternehmen; nicht im Rausch des Erfolgs, sondern in der Stille der Wiederholung. Denn wahre Größe entsteht nicht durch Glanz, sondern durch Tiefe.

Der Autor Markus Czerner ist Motivationsredner, Mindset-Experte und Sparringspartner für Führungskräfte. Er unterstützt Menschen dabei, ihr volles Potenzial auf die Bühne und ins Leben zu bringen.

Start-up-Büros – Worauf sollte man achten?

Welche Elemente im Start-up-Büro den Arbeitsalltag wirklich verbessern – von Druckerpatronen bis Ergonomie.

In neu gegründeten Unternehmen liegt der Fokus verständlicherweise auf Produktentwicklung, Finanzierungsrunden und der Markteinführung. Das operative Umfeld – also das Büro selbst – wird dabei oft eher pragmatisch betrachtet: Hauptsache WLAN, ein paar Stühle, ein Drucker.

Doch gerade in der Anfangsphase, wenn viel improvisiert und eng zusammengearbeitet wird, machen gut funktionierende Strukturen den Alltag nicht nur effizienter, sondern auch stressfreier. Und das beginnt oft bei scheinbaren Nebensächlichkeiten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, welche „Kleinigkeiten“ während der Gründungsphase den Unterschied machen können und warum es so wichtig ist, hier direkt von Beginn an keine Kompromisse einzugehen.

Druckerpatronen: Qualität verhindert Ausfälle

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, bei der Suche nach der „perfekten Büroausstattung“ genau hinzuschauen: Drucker. Solange sie funktionieren, gerät ihr hoher Stellenwert schnell in Vergessenheit. Sobald sie aber im entscheidenden Moment streiken – etwa vor einem Pitch oder Vertragsversand – wird klar, wie wichtig reibungslose Technik ist. Ein häufiger Grund für Probleme liegt bei den Patronen. Wer auf günstige Alternativen ohne geprüfte Qualität setzt, riskiert verschmierte Ausdrucke, Fehlermeldungen oder im schlimmsten Fall teure Reparaturen. Kompatible und originale Patronen sorgen nicht nur für saubere Ausdrucke, sondern auch für eine zuverlässige Funktionsweise. In einem Büro, in dem Zeit ohnehin knapp ist, sollten solche Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden.

Ergonomische Büromöbel für einen komfortableren Arbeitsalltag

Der improvisierte Arbeitsplatz gehört für viele Gründer zur Realität. Doch über Wochen und Monate hinweg wirken sich Klappstühle, falsche Bildschirmhöhen und unbequeme Sitzpositionen auf Konzentration, Gesundheit und Arbeitsmoral aus.

Bereits mit wenigen gezielten Anschaffungen – einem ergonomischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem zusätzlichen Monitor – lässt sich die Arbeitssituation spürbar verbessern.

Für Teams, die täglich lange Stunden am Schreibtisch verbringen, ist Ergonomie kein Komfortthema, sondern ein produktiver Faktor – sowohl im klassischen Großraumbüro als auch im Home Office.

Raumgestaltung mit Wirkung: Diese Punkte werden wichtig

Nicht jedes Start-up kann sich ein Office leisten, das in jeglicher Hinsicht im Trend liegt. Hier kann es sich lohnen, nach und nach vorzugehen und die Umgebung schrittweise zu optimieren.

Licht, Akustik und Struktur eines Raums wirken bei vielen Menschen direkt auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden des Teams. Tageslicht, grüne Pflanzen und eine gewisse Ordnung helfen dabei, aus einem funktionalen Raum einen echten Arbeitsort zu machen.

In offenen Räumen kann schon ein einzelner Raumtrenner helfen, akustische Belastungen zu reduzieren. Kleine Investitionen in das Raumgefühl zahlen sich langfristig aus.

Die Küche als sozialer Dreh- und Angelpunkt

Die Kaffeeküche ist in vielen Start-ups weit mehr als ein Ort für kurze Pausen. Hier entstehen Gespräche, Ideen und oft auch Lösungen. Eine funktionierende Kaffeemaschine, frisches Wasser, eventuell etwas Obst – all das fördert informelle Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, gerade in hybriden oder schnell wachsenden Teams.

Solche Orte tragen mehr zur Unternehmenskultur bei, als es ihr funktionaler Zweck vermuten lässt.

Technik, die in jeglicher Hinsicht unterstützt

Eine instabile Internetverbindung, schlechte Mikrofone oder veraltete Bildschirme bremsen den Arbeitsfluss. Besonders bei Remote-Zusammenarbeit oder externen Meetings kann mangelhafte Technik auch unprofessionell wirken. Dabei müssen es keine High-End-Lösungen sein – aber eine verlässliche, solide Grundausstattung ist essenziell.

Zudem kann es sich lohnen, sich in Zeiten von KI, der entsprechenden Übergangsphase und den hiermit verbundenen Möglichkeiten immer wieder über neue Techniken zu erkundigen.

Fest steht: Ein funktionierendes System spart täglich Zeit

Im Alltag entscheidet oft nicht das große Konzept, sondern die tägliche Organisation. Fehlende Kabel, unauffindbare Unterlagen oder schlecht abgestimmte Kalender kosten Zeit und Nerven. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig einfache, funktionierende Systeme zu etablieren:

- Digitale Kalender mit klarer Terminabstimmung

- Zentrale Ablageorte für gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien

- Grundausstattung an Ladekabeln, Adaptern und Ersatzteilen

- Einheitliche Dateistrukturen und Backup-Routinen

- Sichtbare, aber dezente Beschriftungen von Räumen, Ordnern und Geräten.

Einmal eingerichtet, wirken diese Maßnahmen wie kleine Automatismen, die den Arbeitsfluss im Hintergrund am Laufen halten.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Start-up-Büros müssen nicht perfekt sein – aber funktional. Gerade weil Ressourcen oft knapp sind, lohnt es sich, an den richtigen Stellen gezielt zu investieren. Wer Druckerprobleme vermeidet, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und für eine funktionierende Infrastruktur sorgt, schafft bessere Voraussetzungen für konzentriertes, effizientes Arbeiten.

Nicht alles muss auf einmal umgesetzt werden. Doch wer kleine Schwachstellen im Alltag erkennt und angeht, verschafft seinem Team genau das, was in der Start-up-Phase am wertvollsten ist: Zeit, Fokus und Energie für das Wesentliche.

Senior Hires: Das stille Desaster der Skalierung

40 bis 60 Prozent der sogenannten Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Daher gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Eigenschaften von echten Top-Leuten für dein Start-up.

Die Series A ist durch, das erste große Kapital auf dem Konto – endlich kann das Start-up den erfahrenen Manager bzw. die erfahrene Managerin aus dem Konzern (Senior Hires) holen. Doch was als Quantensprung geplant war, endet nicht selten im Desaster. Nach sechs Monaten ist der/die Neue weg, hat aber bereits wichtige Mitarbeitende vergrault und die Kultur des jungen Unternehmens nachhaltig beschädigt. Ein Szenario, das sich erschreckend oft wiederholt.

Die eingangs erwähnte Wahrheit lautet: 40 bis 60 Prozent der Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Ein Tabuthema in der Szene, weil es nicht nur finanziell teuer ist, sondern das Unternehmenswachstum um Jahre zurückwerfen kann.

Die Wurzel des Problems

Die Praxis zeigt: Das Scheitern liegt selten an mangelnder fachlicher Kompetenz. Die wahren Gründe sind subtiler. Konzernmanager*innen bringen oft eine Arbeitsweise mit, die in etablierten Strukturen funktioniert, aber ein Start-up lähmt. Sie unterschätzen die besondere Dynamik der Wachstumsphase und die Notwendigkeit, gleichzeitig strategisch zu denken und operativ aktiv mit anzupacken.

External Senior Hire: 12 entscheidende Talente – und Red Flags

Die erfolgreiche Integration eines Senior Hires ist wie ein Puzzle: Viele Teile müssen perfekt zusammenpassen. Im Folgenden lernst du die zwölf entscheidenden Fähigkeiten kennen, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. Ebenso wichtig sind die Stolperfallen (Red Flags), bei denen du hellhörig werden solltest.

1. Start-up-Erfahrung & Unternehmergeist

Vielversprechende Kandidat*innen kennen die Aufbauphase und haben sie mindestens einmal erfolgreich durchlaufen. Sie lieben es, Ordnung ins Chaos zu bringen und können gut damit leben, dass noch lange nicht alles perfekt ist. Schnelles Tempo und knappe Ressourcen nehmen sie als positive Herausforderung an, weil sie das Unternehmer-Gen mitbringen.

Red Flag: Senior Hires, die zu lange in etablierten Umfeldern gearbeitet haben und funktionierende Prozesse gewohnt sind.

2. Team Empowerment

Die neue Führungskraft begeistert ihr Team und hilft ihm über den Frust hinweg, nicht mehr direkt an die Gründer*innen zu berichten. Sie ist nah dran, baut nicht sofort neue Hierarchieebenen auf und entwickelt High Potentials, die zur Kultur passen.

Red Flag: Senior Hires, die nur führen wollen und direkt planen, ein zweites Level einzuziehen.

3. Entscheidungskompetenz

Start-ups leben von schnellen Entscheidungen. Ein erfolgreicher Senior Hire schafft einen klaren Entscheidungsrahmen für sein Team und konzentriert sich selbst auf die wirklich wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Red Flag: Der/die Kandidat*in redet nur über Alltagsentscheidungen. Das weist auf Mikromanagement hin. Oder er/sie beschreibt nur sehr generische Entscheidungen.

4. Transparente Kommunikation

Als neue Zwischenebene kommunizieren External Hires offen in alle Richtungen, fördern Skip-Level-Meetings und sprechen auch kritische Themen mutig an. Sie schaffen Vertrauen statt Abschottung.

Red Flag: Senior Hires schotten das Team von den Gründenden ab. Frei nach dem Motto: Das musst du jetzt ja nicht mehr wissen, dafür bin ich da.

5. Kreative Lösungsfindung

Gute Manager*innen entwickeln individuelle Lösungen, statt Konzeptblaupausen zu kopieren. Dafür stellen sie zunächst viele Fragen und entwickeln ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell.

Red Flag: Euer Kandidat, eure Kandidatin bietet euch ohne tieferes Verständnis eurer Herausforderung die „perfekte Lösung“ an und zieht das Team nach, ohne zu verstehen, wie ihr tickt.

6. Strategisch & Hands-on

Ideale Kandidat*innen denken strategisch, scheuen sich aber nicht, bei Bedarf selbst anzupacken. Sie interessieren sich für die Gesamtstrategie und die Komplexitäten anderer Bereiche.

Red Flag: Senior Hires lehnen es ab, operativ tätig zu werden und interessieren sich nicht für die Probleme der anderen Bereiche.

7. Netzwerk & Branchenkenntnis

Sie bringen wertvolle Kontakte mit und nutzen ihre Branchenerfahrung gezielt zur Weiterentwicklung des Teams und des Unternehmens.

Red Flag: Wildes Namedropping – die Quantität der Beziehungen ist wichtiger als die Qualität.

8. Leadership-Team-Fit

Senior Hires, die menschlich ins Führungsteam passen, ein sehr ähnliches Wertesystem teilen und gleichzeitig neue Perspektiven einbringen. Das Engagement im Leadership-Team sehen sie als wichtigen Teil ihrer Rolle.

Red Flag: Senior Hires, die nur auf ihren Job fokussiert sind. Kritisches Feedback aus dem Leadership-Team ist die Folge.

9. Resilienz

Start-up-Alltag bedeutet ständige Veränderung und häufige Rückschläge. Top-Besetzungen haben selbst Scheitern erlebt und konstruktive Wege gefunden, damit umzugehen.

Red Flag: Menschen, die sich als Hero und Winner-Typ verkaufen – ohne persönliches Scheitern, ohne Selbstreflexion.

10. Langfristiges Commitment

Externe, die bereit sind, den gesamten Weg vom Start-up zum Scale-up mitzugehen – typischerweise zwei bis drei Jahre oder länger. Diese anstrengende Phase sehen sie als positive Herausforderung.

Red Flag: Der CV kann Aufschluss über die Arbeitsmoral geben. Vor allem bei unerklärten Lücken und einigen kurzen Stationen sollte man hellhörig werden.

11. Demütige Ambition

Große Titel und überzogene Gehaltsforderungen sind weniger wichtig als die Aufgabe selbst. Man hat Großes mit dem Start-up vor, steht aber gleichzeitig fest auf dem Boden (der Tatsachen).

Red Flag: Vorsicht bei Senior Hires, die nur auf den C-Titel schielen und absurde Gehaltsvorstellungen haben.

12. Partner*in auf Augenhöhe

Dein Traum ist ein(e) echte Sparringspartner*in, der/die dir dabei hilft, den Weg vom Gründer bzw. von der Gründerin zum/zur CEO zu gehen. Er/Sie weiß, wie schwierig es ist, loszulassen und unterstützt dich dabei mit seinen/ihren Erfahrungen und lässt dir Raum – wohl wissend, dass die besondere Energie eines Gründenden durch nichts zu kompensieren ist.

Red Flag: Jemand, der euch das Gefühl gibt, nicht genug zu können oder euch schlichtweg als Karrierebooster nutzen will.

Der Weg zum erfolgreichen Senior Hire

Die gute Nachricht: Diese Talente lassen sich im Recruiting-Prozess erkennen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Idealerweise verbringt man einen ganzen Tag mit der Person, lässt sie mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und testet die Zusammenarbeit in einem kleinen Projekt.

Unverzichtbar sind ausführliche Referenzgespräche. Mindestens fünf bis sechs frühere Wegbegleiter*innen sollten befragt werden – von ehemaligen Chefs bis hin zu Teammitgliedern. Auch die Unternehmenskultur früherer Arbeitgebenden gibt wichtige Hinweise.

Als ehemalige C-Level-Managerin, die selbst als External Hire gescheitert ist, kenne ich beide Seiten der Medaille. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Kulturwandel vom Konzern zum Start-up sein kann. Mein Learning: Der Erfolg eines Senior Hires ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung auf beiden Seiten.

Tipps für Start-ups

Nehmt euch die Zeit, die richtigen Menschen zu finden. Schaut über den Lebenslauf hinaus und achtet besonders auf die kulturelle Passung. Entwickelt einen strukturierten Onboarding-Prozess. Und vor allem: Seid ehrlich zu euch selbst, ob ihr wirklich bereit seid, Verantwortung abzugeben und eine(n) erfahrene(n) Manger*in als Partner*in auf Augenhöhe zu akzeptieren.

Tipps für potenzielle Senior Hires

Unterschätzt nicht die Unterschiede zwischen Konzern und Start-up. Seid bereit, etablierte Denkmuster infrage zu stellen. Zeigt Demut, dass ihr von der Start-up-Kultur lernen wollt, während ihr eure Erfahrung einbringt. Und reflektiert ehrlich, ob ihr die Energie und Flexibilität für diese herausfordernde Transformation habt.

Die Auswahl und Integration des/der ersten erfahrenen Manager*in ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung eines Start-ups. Wenn sie gelingt, kann dies das Unternehmen auf ein völlig neues Level heben. Es ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt – sofern man sie richtig angeht.

Die Autorin Dorothea von Wichert-Nick begleitet mit ihrer Beratung volate Gründer*innen auf ihrem Weg zum/zur CEO und begleitet Start-ups in ihrer kritischen Wachstumsphase.

Die Zukunft des Sehens: Wege zur besseren visuellen Gesundheit

Die Augen leisten täglich Höchstarbeit. Sehtraining, Technik, Therapie: Was hilft wirklich, um langfristig wieder besser sehen zu können – jenseits der Brille?

Gutes Sehen ist eine zentrale Voraussetzung für Lebensqualität – beim Arbeiten, Lernen, Autofahren oder in der Freizeit. Doch der Alltag vieler Menschen stellt die Augen zunehmend vor Herausforderungen: Ständiges Starren auf Bildschirme, künstliches Licht, Stress und mangelnde Pausen führen dazu, dass die Sehkraft bei vielen nachlässt – oft schon in jungen Jahren.

Wer dauerhaft wieder besser sehen können möchte, sollte frühzeitig handeln: durch bewusste Sehgewohnheiten, präventive Maßnahmen und gegebenenfalls auch durch gezielte Unterstützung. Denn gutes Sehen ist kein Zufall – es ist das Ergebnis aus Pflege, Wissen und richtigen Entscheidungen im Alltag.

Wenn die Augen an ihre Grenzen stoßen

Die Anforderungen an unser visuelles System sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Digitale Arbeit, ständiges Fokussieren auf kurze Distanzen und geringe Erholungsphasen belasten die Augen dauerhaft. Hinzu kommen Umweltfaktoren wie trockene Luft, künstliches Licht oder unausgewogene Ernährung, die sich ebenfalls auf die Sehleistung auswirken können.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit über zwei Milliarden Menschen an einer Beeinträchtigung der Sehkraft – ein erheblicher Teil davon wäre vermeidbar oder behandelbar. Doch während Sehhilfen wie Brillen und Linsen gut verfügbar sind, bleibt die Frage: Wie können wir unsere Augen langfristig gesund halten – oder ihre Leistungsfähigkeit sogar wieder verbessern?

Sehtraining und Prävention: Mehr als nur Gymnastik für die Augen

Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist das Sehtraining. Dabei geht es um gezielte Übungen, die helfen sollen, bestimmte Sehfunktionen wie Fokussierung, Augenbeweglichkeit oder die Zusammenarbeit beider Augen zu verbessern.

Besonders bei Bildschirmarbeit oder funktionellen Sehproblemen – etwa durch Stress oder Verspannungen – kann Sehtraining helfen, Symptome wie Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen oder Konzentrationsprobleme zu lindern. Auch Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwächen oder Menschen mit latentem Schielen profitieren von dieser Methode.

Wichtig ist jedoch: Sehtraining ersetzt keine medizinische Diagnose. Es sollte gezielt eingesetzt und von qualifizierten Fachkräften begleitet werden. In vielen Fällen ist es als Ergänzung zu klassischen Sehhilfen oder therapeutischen Maßnahmen sinnvoll – aber kein Allheilmittel.

Technologische Innovationen: Sehverbesserung neu gedacht

Neben klassischen Methoden entstehen immer mehr digitale und technologische Lösungen, die den Weg zur besseren Sehleistung unterstützen sollen. Dazu zählen beispielsweise Apps für visuelle Übungen, smarte Brillensysteme oder individualisierte Screenfilter, die Augenbelastungen durch Blaulicht reduzieren.

Auch im medizinischen Bereich schreitet die Entwicklung rasant voran: Laserbehandlungen werden präziser, Linsenchirurgie bietet neue Optionen, und KI-basierte Diagnosetools ermöglichen frühzeitige Erkennung von Netzhautveränderungen. In der Kombination aus klassischer Optometrie, moderner Diagnostik und digitalen Anwendungen liegt ein großes Potenzial.