Aktuelle Events

Coach dich selbst

Wertvolle Sichtweisen und praxiserprobte Tools, die dir im turbulenten Gründungsalltag helfen, gesund und selbstreflektiert „auf Spur“ zu bleiben.

Wer tut, was er liebt, ist sicher mental reich gesegnet, doch oft auch in Gefahr, den realistischen Bezug dazu zu verlieren, was Körper, Geist und Seele auf Dauer aushalten können. Wer frisch gegründet hat, dem fällt es oft schwer, Arbeit von Freizeit zu trennen und etwas zu finden, das Entspannung zum Abschalten vom alltäglichen Trott zulässt. Die täglichen Aufgaben und Herausforderungen als Gründer*in sind einfach zu schön und machen einen Heidenspaß!

Wie kann ich mich also als Gründer*in fokussieren, meine Impulse optimal kontrollieren und Kompetenz in Sachen Planung und Problemlösung auch für meine persönlichen Belange erlangen? Selbstcoaching – ohne Frage die Königsdisziplin im Bereich Reflexion und Eigenarbeit – ist hierfür ein wertvolles Tool.

Von der Geschäftsidee über den Businessplan und das Gründungsprozedere bis hin zum Daily Business: Wer heute ein Unternehmen gründet oder in verantwortungsvoller Rolle leitet, der ist einem stetig steigenden Leistungsdruck ausgesetzt.

Das bedeutet, den Turbulenzen des Alltags derart gewachsen sein zu müssen, dass in allen Situationen genug Stabilität, Zuverlässigkeit und Kreativität entwickelt werden kann, um positive Resultate zu erzielen. Und auch wenn es turbulenter wird, gilt es, mit Ruhe, Zuversicht und Augenmaß den Überblick zu behalten, um genauso schnell wie auch zuverlässig zu reagieren, ohne dabei zu überreagieren und damit essenzielle Themen im Blick zu haben. Klingt nach einer Herkulesaufgabe, und ist auch eine.

Aber was tun, wenn der Druck zu groß wird und nur noch auf das reagiert wird, was sofort erledigt werden muss und es keine Spielräume mehr gibt, sich mit den Herausforderungen auch wirklich auseinanderzusetzen und sich über die wesentlichen Dinge klar zu werden? Wenn du diesen Zustand erreichst, musst du dir die erforderlichen Räume zurückerobern. Und zwar bestenfalls schon bevor dein Akku leer ist.

Im Folgenden habe ich einige Sichtweisen und Tools für dich, die dir dabei helfen, gesund und selbstreflektiert „auf Spur“ zu bleiben.

Essenzielle Voraussetzung: der ganzheitliche Blick auf dich

Um zu lernen, wie du nicht reflexartig, sondern umsichtig und möglichst gelassen auf neue Impulse oder Stressreize reagierst, ist es wichtig, die eigene Situation möglichst ganzheitlich zu begreifen und ehrlich zu bewerten. Wenn du selbstorganisiert und diszipliniert arbeitest, ist das zwar grundsätzlich gut, hat mit Selbstcoaching aber wenig zu tun. Die Tools, die du zum Selbstmanagement anwendest und die dich zur Bewältigung des Alltags sowie des Berufslebens befähigen, genügen hierfür nicht. Was du benötigst, ist mentale Distanz, um selbstkritisch über dich als Person und die Art, wie du mit dir umgehst, nachzudenken – und zwar ganzheitlich und systematisch.

Tool: „Der magische Spiegel“

Schau jeden Tag – am besten gleich morgens – fünf Minuten in einen großen Spiegel. Schau dich von oben bis unten an und beobachte dich. Tu sonst nichts dabei. Schau dich einfach an. Schau dich an, realisiere, was für ein toller Mensch da vor dir steht, nimm Kontakt zu dir auf. Schau dir selbst tief in deine Augen und finde heraus, wie es dir wirklich geht, was du ausstrahlst und ob du noch „auf Spur“ oder möglicherweise schon etwas „drüber“ bist.

Timing abpassen: Nutze die „guten Zeiten“

Der beste Zeitraum, um zu reflektieren und in die „Arbeit mit dir selbst“ zu gehen ist, wenn du einen „guten Lauf“ hast und alles im Fluss ist. Zu keinem anderen Zeitpunkt stehen dir mehr Ressourcen zur Verfügung, um dich zu stabilisieren und dich weiterzuentwickeln. Du könntest dich natürlich fragen: „Wieso, es läuft doch alles gut, warum etwas ändern?“ Die Antwort darauf ist simpel. Die Reflexion über dich selbst und das Wechseln der Perspektive wird dich immer weiterbringen. Denn es bereichert dich um neue Ansichten und du bist in der Lage, aus deinem Lebens- und Arbeitsmodell ein besonders robustes zu machen. Das gelingt dir am besten, wenn du in einer besonders ausgeglichenen Lebensphase bist und dir ohne Druck die Frage stellen kannst, ob du im „richtigen Film“ – nämlich dem eigenen – unterwegs bist.

Tool: „Meine beste Zeit“

Stell dir jeden Tag, während du vor dem Spiegel stehst, bewusst die Frage, ob du gerade zu 100 Prozent im Flow bist oder nicht. Beantworte dir ehrlich täglich die Frage, wie viel Prozent heute anliegen. Ehrlich. An jedem Tag, der dir die Antwort gibt, dass du mindestens 85 Prozent gut drauf bist, investierst du am Abend 10 Minuten in Arbeit mit dir selbst. Du fragst dich, wo du stehst und was du für dich noch tun könntest. Genauer hilft dir dabei ein weiteres Tool, das ich dir gleich vorstellen werde.

Optimale Voraussetzung: Du kennst dich selbst am besten

Selbstcoaching ist für deine Weiterentwicklung deshalb so gut geeignet und wichtig, weil es niemanden gibt, der dich so gut kennt, wie du selbst. Kein anderer kann alles über dich wissen oder wird es je erfahren: all deine Stärken, deine Schwächen, deine Wünsche, Träume und Ziele. Diese Eigenkenntnis, oder zumindest die Befähigung sie zu ergründen, ist der größte Vorteil, wenn du dich selbst coachst. Selbstcoaching basiert auf Selbsterkenntnis, und diese braucht sehr viel inneren Antrieb aus sich selbst heraus, also: intrinsische Motivation. Einen Selbstcoaching-Tipp, der alles Vorstellbare und ein anzustrebendes Ideal für jeden von uns abdeckt, gibt es nicht. Jeder Mensch hat seine individuellen Entwicklungsthemen und -ziele. Dabei steht Selbstcoaching dem Face-to-face-Coaching durch einen professionellen Coach nicht als Konkurrenz gegenüber, sondern dient als Ergänzung. Die eigene, autarke Reise ins Ich bedeutet, dich jederzeit selbst immer besser und tiefer kennenlernen zu wollen, zu analysieren, zu bewerten und selbstgesteuert Veränderungen zu implementieren. Das verleiht dem Selbstcoaching seine besondere Bedeutung, kennzeichnet gleichzeitig aber auch seine Schwäche.

Tool: „Der ideale Tag“

Nimm dir ein paar Minuten und stell dir ab dem Moment des Aufwachens deinen idealen Tag vor: Wo bist du? Was machst du? Wer ist um dich herum? Wie gestaltet sich dein idealer Tag von morgens bis abends? Was genau ist Teil deines idealen Tages? Was gibt es alles, das dich glücklich macht?

Funktionsweise: Hinterfrage dich selbst und reflektiere deine Werte

Jeder Mensch hat sein eigenes Verständnis der Welt, seine individuelle Wahrnehmung und seine eigene Interpretation von Situationen. Man könnte sogar so weit gehen und sagen: Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und schafft sich seine eigene Realität. Wenn du dir allein dessen bewusst bist, bist du schon den ersten Schritt in Richtung Reflexion und Perspektivenwechsel gegangen. Wenn du es dann noch über ein geschicktes Hinterfragen und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung schaffst, dich und deine Handlungsmuster besser und tiefer kennenzulernen, wartet das Potenzial auf dich, künftige Situationen im Leben mit mehr Optionen an Bewertungsmustern zu begegnen. Damit bleibst du fokussierter, kannst deine Impulse besser kontrollieren und deine Emotionen besser einordnen. Das wiederum verhilft dir zu mehr Problemlösungskompetenz.

Tool: „Meine 3 Werte und meine 3 Ziele“

Setz dich einmal mit den Werten deines Lebens auseinander und reduziere Listen mit persönlichen Werten, die du überall im Netz findest, im ersten Schritt auf 15 Werte, die dich ausmachen, und im zweiten Schritt – nach intensivem Hinspüren – auf die 3 wichtigsten Werte deines jetzigen Lebens. Darüber hinaus empfehle ich dir, dir einmal Gedanken zu machen, welche Ziele dich in deinem Leben wirklich antreiben: Was willst du? Wo willst du irgendwann einmal stehen? Was willst du haben, was willst du erreichen?

Themen finden: Identifiziere Lebensbereiche, die du verändern willstWenn du auf Anhieb weißt, woran du arbeiten möchtest, ist das ein guter Start. Falls nicht, ist es aber auch nicht schlimm; den meisten Menschen geht es zu Beginn ihres Selbstcoachings so. Oftmals gibt es zunächst kein konkretes Thema, sondern es geht um generelle Weiterentwicklung aus einem diffusen Gefühl der Unzufriedenheit oder Unklarheit heraus. Das mag sich nun alles sehr abstrakt anhören, wird aber deutlicher, sobald du mit der Selbstbeobachtung startest und diejenigen Bereiche in deinem Leben konkreter identifizierst, in denen du eine Veränderung bewirken willst.

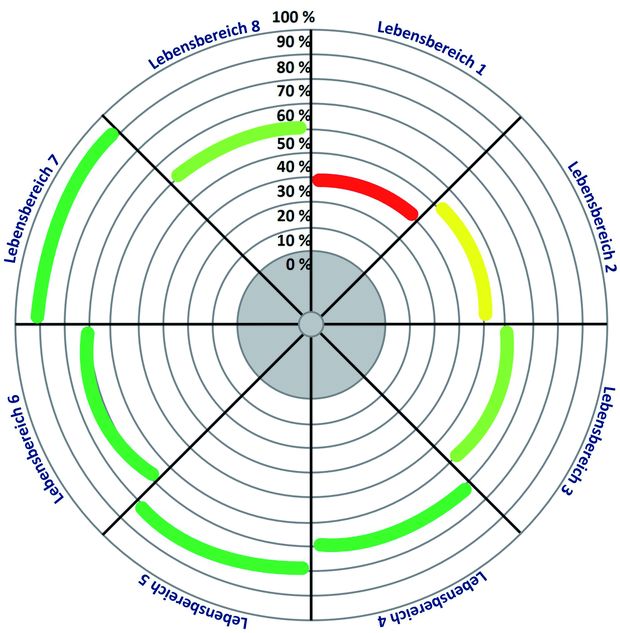

Tool: „Das Lebensrad“

Und so geht’s: Selbstcoaching mit dem Lebensrad (von Johann Stöger): Das Lebensrad ist ein Tool zur individuellen Bestandsaufnahme deiner persönlichen Lebensbalance. Es zeigt dir deutlich den Status quo der momentanen Situation und hilft dir herauszuarbeiten, wo sich Weiterentwicklung oder Veränderungsbedarf andeutet. So geht’s:

1. Standortbestimmung

Im ersten Schritt geht es um die Standortbestimmung, um die Ausgangspunkte für einen Veränderungsbedarf herauszufinden. Hierbei soll es sich um die Themen in deinem Leben handeln, die sehr wichtig sind und dich durch dein Leben tragen. Finde diejenigen Themen für dich heraus, die so wichtig für dich sind, dass es ein echtes Problem für dich bedeuten würde, wenn eine dieser Säulen angeschlagen wäre oder sogar wegbrechen würde. Eben alle Aspekte, die zentral in deinem Leben sind. Beispiele: Karriere, Familie, Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, Hobbys, Sinn/Glauben, Finanzen. Ordne die Themen als Bereiche – wie in einem Tortenstück – in dein Lebensrad ein. Mithilfe einer Skalierung von 0 bis 100 Prozent, die vom Kern des Tortenstücks (0 Prozent) nach außen (100 Prozent) in insgesamt zehn Ringen angeordnet ist, schätzt du dann deine individuell empfundene Zufriedenheit in jedem Bereich ein. Stell dir dabei folgende Fragen:

- Wie sehr habe ich diesen Bereich entwickelt? Wo stehe ich?

- Wie sehr kümmere ich mich tatsächlich darum? Was gibt es noch zu tun?

Wichtig ist auch hier, ehrlich zu dir selbst zu sein, die entscheidenden Bereiche herauszuarbeiten und blinde Flecken so gut wie möglich zu vermeiden. Hilfreich könnte hierbei ein Austausch mit dem/der Partner*in sein, oder mit Freunden und Vertrauten, die dir ein Feedback geben, wie sie dich im jeweiligen Feld sehen.

2. Skalierung eintragen

Die herausgearbeitete Prozentzahl trägst du gemäß Ringskalierung von innen nach außen in das jeweilige Tortenstück ein. Hast du beispielsweise den Bereich der Freunde mit 20 Prozent bewertet, suchst du das entsprechend benannte Tortenstück heraus und markierst vom Mittelpunkt des Kuchens ausgehend denjenigen Bereich, der mit 10 Prozent und konzentrisch im nächsten Kreis mit 20 Prozent gekennzeichnet ist. Nach und nach entsteht so ein Gesamtbild mit einer Skalierung in jedem einzelnen Bereich und dem Verhältnis aller Lebensbereiche zueinander. Wenn du dir das Lebensrad im Anschluss drehend vorstellst, wird schnell erkennbar, wo es „rumpelt“ und holpert. Das macht den persönlichen Handlungsbedarf offensichtlich. Du siehst sofort, wohin du deine Energie und Aufmerksamkeit vermehrt richten solltest.

3. Bewertung erstellen, Handlungsplan überlegen

Bei deiner anschließenden Bewertung kommt es darauf an, ein „rundes“ Bild entstehen zu lassen, um zu erkennen, wo dein Handlungsplan ansetzen sollte. Die Abstände zwischen Soll- und Ist-Zustand geben dir einen wichtigen Aufschluss über die für dich relevanten Bereiche deines Lebensmodells. Zur Erarbeitung deines Handlungsplans eignen sich folgen Fragen:

- In welchem Bereich ist der Abstand am größten?

- Was müsste passieren, damit ich zufriedener werde?

- Warum würde ich dann zufriedener sein?

- Was werde ich wie verändern? Wann genau?

- Woran würde ich merken, dass es besser läuft?

- Was habe ich davon selbst in der Hand?

- Wer könnte dabei helfen?

- Kenne ich jemanden, der/die ein ähnliches Problem hatte und es lösen konnte?

- Wie tat er/sie es und wäre diese Lösung adaptionsfähig?

- Wer würde von meinen Veränderungen positiv/negativ betroffen sein? Wie genau?

- Kann ich damit leben und glücklich sein?

Dein anvisiertes Ziel ist, in allen zuvor definierten Bereichen des Lebens auf ein ähnliches Level zu kommen, das bei etwa 70 bis 90 Prozent liegen sollte. In allen Bereichen auf 100 Prozent zu kommen, dürfte unrealistisch sein. Bei unter 50 Prozent liegt vermutlich eine hohe Grundunzufriedenheit vor. Es geht darum, in allen Bereichen, die du für dich ausgesucht hast, eine angemessene Ausgeglichenheit zu schaffen. Mit diesem umfassenden Blick kannst du dich besser um die dir wichtigen Lebensbereiche kümmern und so einen höheren Zufriedenheitsgrad erreichen. Das wiederum wird sich positiv auf deine Leistungskurve auswirken und befähigt dich, besser gewappnet in alle Herausforderungen zu starten. Viel Erfolg!

Der Autor Ralf Gasche ist Inhaber von GASCHE EXCELLENT LEADERSHIP, einem Unternehmen für Business-Coaching, Leadership und Mentoring sowie einer (inter-)national zertifizierten Ausbildungsakademie.

Zum Weiterlesen: Im Februar 2022 ist Gasches Buch „Chefsache Coaching“ erschienen. Darin beschreibt er wesentliche Wirkfaktoren sowie entscheidende Dimensionen von Business-Coaching als wirksames Weiterentwicklungstool, www.gasche.com

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

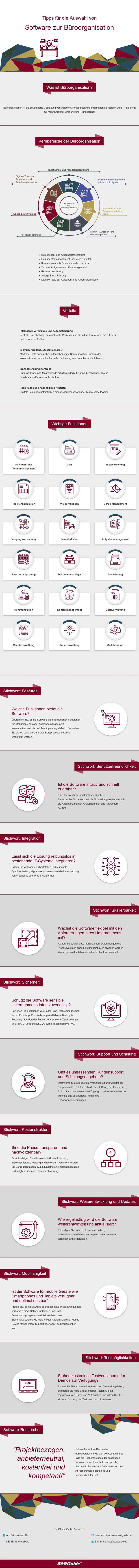

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Buchtipps von Gründer*innen für Gründer*innen

„Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist.“ Sieben Gründer*innen – sieben Bücher, die ihnen als Inspirationsquelle dienen. Ein Tipp für alle, die über den täglichen Business-Tellerand hinausblicken wollen.

Till Wahnbaeck, Gründer und CEO von Impacc

Till Wahnbaeck ist Gründer und Geschäftsführer von Impacc. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender die Welthungerhilfe und sammelte Führungserfahrung in der Privatwirtschaft. Beide Welten bringt er nun bei Impacc zusammen: Spenden werden zu Beteiligungen an afrikanischen Start-ups, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen.

Tills Buchtipp: Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling: Factfulness, Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, ISBN: 9783548060415, Ullstein 2029, 22,99 Euro

„Die Welt geht vor die Hunde? Von wegen! Hans Rosling zeigt mit Daten statt Meinungen, wie sehr sich die Welt verbessert hat – bei Armut, Kindersterblichkeit, Schulbildung von Mädchen und vielen anderen Themen. Und er erklärt, warum wir trotzdem ständig glauben, alles gehe den Bach runter.

Für mich als Historiker trifft er damit einen wunden Punkt: Wir sehen oft nur den Moment, die Krise, das Drama. Aber sobald man zwei, drei Schritte zurücktritt und die Entwicklung über Zeit betrachtet, erkennt man, dass vieles – nicht alles, aber vieles – in eine bessere Richtung läuft.

Factfulness ist daher eine wunderbare Gelegenheit, wieder ein Gefühl für unseren massiven Fortschritt zu bekommen und zukünftige Potenziale zu entdecken. Und darüber hinaus ermuntert das Buch auch, Fakten vor Fiktionen zu stellen.

Die neue Ära des E-Commerce 2026

Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Mrd. Euro in Deutschland stehen Marktteilnehmende vor wichtigen Herausforderungen in Sachen Agilität und Rechtskonformität.

Die Handelslandschaft im deutschsprachigen Raum hat im Jahr 2026 einen Reifegrad erreicht, der durch eine hocheffiziente Symbiose aus regulatorischer Präzision und technologischer Autonomie gekennzeichnet ist. Nach den volatilen Jahren der Post-Pandemie-Ära hat sich der Markt stabilisiert, jedoch auf einem völlig neuen Niveau der Komplexität.

Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Milliarden Euro allein in Deutschland und einer rasant steigenden Online-Durchdringung in Österreich, die nun die 75-Prozent-Marke bei den regelmäßigen Käufer*innen überschreitet, stehen Marktteilnehmer*innen vor der Herausforderung, Agilität mit absoluter Rechtskonformität zu vereinen.

Regulatorische Transformation und die Ökonomie der Transparenz

Ein entscheidender Faktor im Jahr 2026 ist die vollständige Integration der EU-Zollreform, die die bisherige 150-Euro-Freigrenze für Zollabgaben endgültig abgeschafft hat. Diese Maßnahme hat das Geschäftsmodell vieler Cross-Border-Akteur*innen grundlegend verändert, da nun jeder Euro Warenwert ab dem ersten Cent vollumfänglich erfasst wird. In Kombination mit der verschärften Ökodesign-Verordnung (ESPR) müssen Produkte, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, nun über einen digitalen Produktpass verfügen.

Daten zeigen, dass Unternehmen, die diese Transparenz proaktiv nutzen, ihre Konversionsraten um bis zu 18 Prozent steigern konnten, da das Vertrauen in die Produktherkunft zum primären Kaufargument avanciert ist. Die Logistikkosten sind durch die verpflichtenden Recycling-Abgaben im Rahmen der erweiterten Produzentenverantwortung (EPR) im Schnitt um 12 Prozent gestiegen, was die Konsolidierung von Warenströmen in lokalen Hubs wie dem Hamburger Hafen oder dem Logistikzentrum Wien-Süd wirtschaftlich alternativlos macht.

Social Commerce 2.0: Umsatzwachstum durch algorithmische Relevanz

Der Social Commerce hat sich von einer experimentellen Nische zu einem tragenden Pfeiler des Einzelhandels entwickelt. Im Jahr 2026 generiert TikTok Shop in den fünf wichtigsten EU-Märkten, darunter Deutschland, signifikante Marktanteile, wobei die Erhöhung der Verkäufer*innenprovision auf 9 Prozent die Spreu vom Weizen getrennt hat. Statistiken belegen, dass 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen in der DACH-Region ihre Kaufentscheidungen primär auf Basis von Video-Content treffen.

Dabei zeigt sich ein interessantes Gefälle: Während deutsche Konsument*innen verstärkt auf die Validierung durch technische Expert*innen und zertifizierte Reviewer setzen, reagiert der österreichische Markt überproportional stark auf Community-basierte Empfehlungen und lokales Micro-Influencing. Marken, die ihre Werbeausgaben von klassischem Search (SEA) hin zu inhaltsgetriebenem Social Commerce umschichten, verzeichnen 2026 einen um bis zu 30 Prozent höheren Return on Ad Spend (ROAS), sofern sie die kulturellen Nuancen der DACH-Region in ihrer Tonalität präzise treffen.

Agentic Commerce und die Datengetriebene Logistik

Die technologische Speerspitze bildet der Agentic Commerce, bei dem autonome KI-Agenten den Beschaffungsprozess für den/die Endverbraucher*in übernehmen. Im Jahr 2026 nutzen bereits knapp 15 Prozent der Haushalte in Deutschland KI-gestützte Assistenten, um automatisierte Preisvergleiche und Qualitätsprüfungen durchzuführen.

Dies hat zur Folge, dass die Preiselastizität im Markt abnimmt; Produkte werden zunehmend über ihre "Maschinenlesbarkeit" und algorithmische Sichtbarkeit verkauft. Parallel dazu hat die Logistik in Österreich durch den massiven Ausbau von Pick-up-Stationen eine Effizienzsteigerung erfahren. Da die Kosten für die "Letzte Meile" durch den Fachkräftemangel auf über 7 Euro pro Haustürzustellung gestiegen sind, nutzen 2026 bereits 40 Prozent der urbanen Käufer*innen in Wien, Graz und München automatisierte Abholstationen. Dies reduziert nicht nur die CO2-Bilanz, sondern senkt die Retourenquote signifikant, da die Paketübergabe beim ersten Versuch garantiert ist.

Strategische Schlussfolgerungen für den Markterfolg

Der Erfolg im DACH-Markt 2026 ist untrennbar mit der Fähigkeit verbunden, Daten in Echtzeit zu operationalisieren. Die Gewinner*innen sind Unternehmen, die ihre Lieferketten so flexibel gestaltet haben, dass sie auf regulatorische Änderungen innerhalb weniger Wochen reagieren können.

Während Deutschland durch seine schiere Marktgröße und die hohe Kaufkraft besticht, bietet Österreich als Testmarkt mit hoher digitaler Affinität ideale Bedingungen für Pilotprojekte im Bereich des autonomen Handels. Für globale Akteur*innen bedeutet dies: Investitionen in lokale Compliance, eine radikale Ausrichtung auf Video-Content und die technologische Vorbereitung auf eine Welt, in der Algorithmen die neuen Gatekeeper des Konsums sind, bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum in einer der anspruchsvollsten Wirtschaftsregionen der Welt.

Fazit: Resilienz durch Innovation und Adaption

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der E-Commerce in Deutschland und Österreich im Jahr 2026 kein Terrain für Kurzentschlossene mehr ist, sondern ein hochkomplexes Ökosystem, das operative Exzellenz fordert. Die Zeiten, in denen reines Arbitrage-Geschäft oder ungebremstes Mengenwachstum zum Erfolg führten, sind endgültig vorbei. Heute wird der Markt von jenen dominiert, die den "DACH-Dreiklang" beherrschen: kompromisslose regulatorische Compliance, technologische Vorreiterrolle bei der KI-Integration und eine tiefgreifende kulturelle Lokalisierung.

Für internationale Akteur*innen und lokale Marktführer*innen gilt gleichermaßen: Wer die hohen Standards der deutschsprachigen Konsumenten in Bezug auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Servicequalität nicht nur als Hürde, sondern als Qualitätsmerkmal begreift, wird langfristig von der enormen Kaufkraft und der Loyalität dieser Märkte profitieren. Der Blick auf 2026 zeigt deutlich, dass die Zukunft des Handels im DACH-Raum digitaler, grüner und intelligenter ist als je zuvor. Es ist eine Ära, in der Vertrauen durch Daten belegt und Wachstum durch algorithmische Relevanz gesichert wird.

Die Autorin Yuwei Bao ist Assistenz der Geschäftsführung bei der Wiener E-Business-Agentur Zeevan

Wachstumsfalle Teamkultur

Was passiert, wenn niemand im Team mehr sagt, was er/sie wirklich denkt, und warum viele Start-ups nicht an Konflikten, sondern am Schweigen scheitern.

Es ist Montagvormittag. Der Meetingraum ist voller Kolleg*innen. Es wird auf Schreibblöcken gekritzelt und aus dem Fenster geschaut. „Findet ihr die Idee gut?“, fragt die Leitung in die Runde. Die Blicke der Teammitglieder wandern auf den Boden, niemand sagt etwas. Absolute Stille im Raum. Wieder die Leitung: „Super, dann werte ich das als Ja!“ Das Meeting wird beendet, die Mitarbeitenden verlassen mit leeren Gesichtern den Raum. Zweifel am neuen Konzept werden in Einzelgesprächen im Flurfunk besprochen.

Was kostet dieses Schweigen? Produktivität? Innovation? Talentbindung?

Denn was wir hier beobachten, ist keine Zustimmung, sondern ein klares Signal, dass etwas getan werden muss. Bleierne Stille und die Abwesenheit offen ausgetragener Konflikte sind deutliche Zeichen von Resignation und nicht einer vermeintlich harmonischen Teamkultur. Stille im Team und Resignation beginnen als schleichender Prozess. Am Anfang der Unternehmensgründung herrscht Euphorie. Jede Idee klingt nach Aufbruch und jedes Meeting nach Zukunft. Doch irgendwann wird das Schweigen laut. Fragen werden nicht mehr offen gestellt und Kritik bleibt häufig unausgesprochen, Slack-Threads enden mit Emojis statt Worten. Gründer*innen wundern sich über plötzliche Kündigungen und merken zu spät: Die Kultur, die sie für harmonisch hielten, ist längst verstummt.

Wenn Selbstschutz und Zurückhaltung wichtiger werden als die Wahrheit

In vielen Start-ups dominieren Geschwindigkeit, Innovation und der permanente Druck, schnell gute Ergebnisse zu liefern. Gefühlt bleibt keine Zeit, die eigenen Zweifel zu erklären und Ideen infrage zu stellen. In einer „Hustle-Culture“ liegt der Fokus auf sofortiger Umsetzung. Werden Rückfragen in Meetings persönlich genommen und Ideen öffentlich bewertet, entsteht etwas, was Kommunikationspsycholog*innen „Schutzschweigen“ nennen. Man hält sich zurück, um andere nicht zu überfordern und ignoriert dabei die eigene Wahrnehmung, sich selbst und andere betreffend. Langsam und schleichend entsteht eine neue kommunikative Grundtendenz im Team: Niemand will mehr kritisch sein. Also schweigen alle aus Rücksicht, Bequemlichkeit oder Angst, das fragile Miteinander zu stören. Was also kurzfristig stabilisierend erscheint, kann langfristig jede Lernbewegung und jede offene, ehrliche Teamkultur unterdrücken.

Schweigen ist keine Leere, sondern ein stiller Störfaktor

Wir alle wissen, Konflikte verschwinden nicht, sie verändern nur ihre Form. In der Stille wachsen unausgesprochene Kränkungen, Missverständnisse und Rückzugsstrategien. Was bleibt, ist eine Atmosphäre aus vorsichtiger Höflichkeit, persönlicher Verletztheit, innerer Kündigung, Abgrenzung und Selbstschutz. Ein toxischer Cocktail, der nicht nur einem Start-up die Existenzgrundlage raubt. Denn nicht Streit zerstört Teams, sondern fehlende Reibung und die damit verbundene Klärung. In einer stillen und zurückhaltenden Atmosphäre kann Selbstzensur zur Tagesordnung werden, kreative Ansätze werden im Keim erstickt.

Die sieben Red Flags einer stillen Teamkultur

Eine belastete Unternehmenskultur ist an folgenden Signalen erkennbar:

- In Meetings sprechen immer dieselben; meist eine bis drei Personen.

- Auf Feedback und Verbesserungsvorschläge wird grundsätzlich verzichtet.

- Die freiwillige Beteiligung an optionalen Aufgaben sinkt rapide.

- Informationen werden bewusst zurückgehalten.

- Kreativitäts- und Innovationsverluste werden sichtbar.

- Unsicherheit und Erschöpfung der Mitarbeitenden werden deutlich spürbar.

- Die Körpersprache der Mitarbeitenden spricht Bände (verschränkte Arme, starre Körperhaltung, abschweifende Blicke). „Passt schon“- oder auch „Mir egal“-Reaktionen ersetzen offene Diskussionen.

Die Rückkehr zu Klarheit und Transparenz ohne Angst vor Konflikten

Das Gefühl von Sicherheit im Unternehmen entsteht nicht durch Wertetafeln an der Wand. Es ist die Form der Führung, die Unsicherheiten wahrnimmt, aushält und entscheidend trägt.

Wenn Gründer*innen sagen „Ich nehme Stille wahr. Ist das Zustimmung, Nachdenklichkeit, Ablehnung oder Unsicherheit? Wer empfindet das auch?“ entsteht Raum für das, was Deeskalation ausmacht: Verbindung statt Bewertung.

In solch einem betrieblichen Umfeld lernen Teammitglieder: Hier darf man ehrlich sein, ohne verurteilt zu werden. Doch wie gelingt das? Es kann helfen, regelmäßig Räume zu schaffen, in denen Fehler analysiert werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf Schuldfragen, sondern auf dem riesigen Wachstumspotenzial, das mit Fehlern einhergeht. Denn neben individuellen Faktoren, sind Fehler häufig Indikatoren für Verbesserungsbedarf in strukturellen Abläufen des Unternehmens.

Fragen wie „Was können wir als Team daraus lernen?“ und „Welche Struktur braucht Veränderung, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden?“ können eine Teamkultur bewusst fördern, in der konstruktiv mit Kritik gearbeitet wird, zum Beispiel mit „Lesson-learned“-Slack-Threads statt persönlichen Schuldzuweisungen.

Eine etwas anonymere und niederschwellige Methode kann der „Markt der Konfliktlösung“ sein. Dazu schreibt jedes Teammitglied die Ursache aktueller Spannungen oder Unsicherheiten anonym auf eine Karte. Die Karten werden in der Mitte des Raumes verteilt und die Teammitglieder haben im Anschluss die Aufgabe, sich eine Karte auszusuchen und Lösungen für das Problem vorzuschlagen. Auf diese Weise kommen Konflikte buchstäblich zeitnah auf den Tisch und können kollektiv gelöst werden.

Drei Mikro-Übungen gegen das Schweigen

Diese drei Interventionen verhindern, dass Teams in kritische Dynamiken rutschen:

Die „Zweifelrunde“: Bei der Vorstellung neuer Konzepte kann es helfen, bewusst die möglichen Probleme einer Idee anzusehen und damit die kollektive Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Dazu wird mit „Blitzlicht-Methode“ erfragt: Was spricht dagegen? Zweifel werden aktiv erfragt und die Teammitglieder haben gemeinsam die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen und nach Lösungen und Alternativen zu suchen. So können Prozesse optimiert werden, bevor Probleme entstehen. Vielleicht wird gealbert und gelacht, vielleicht gestritten, aber in jedem Fall werden eine offene Meinungskultur im Team und die Verbindung untereinander gefördert.

Das „Freiraum-Meeting“: Wöchentlich 20 Minuten, keine Agenda, keine Entscheidungen. Nur drei Fragen: Was lief diese Woche emotional gut? Wo habe ich etwas heruntergeschluckt, das mich noch beschäftigt? (3-Tage-Regel: Wenn ich dann immer noch dran denke, ist es klärenswert). Was will ich ansprechen, ohne dass es persönliche Konsequenzen hat? Das ist Deeskalation in Reinform, präventiv statt reaktiv.

Vielschichtige Rollen trennen, bevor sie kollidieren: „Ich spreche jetzt als Entwicklerin, nicht als Freundin.“ Indem wir diese Rollen klar trennen, stellen wir sicher, dass persönliches Feedback nicht durch Beziehungsnähe blockiert wird.

Strukturen schaffen, die Sicherheit und Wachstum fördern

Der häufigste Grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist die fehlende Wertschätzung im Team. Statt unter neidischen Blicken der Belegschaft den/die „Mitarbeiter*in des Monats“ zu küren und damit den Konkurrenzdruck zu erhöhen, könnte man auch wöchentlich eine moderierte „10-Minuten-Danke-Runde“ einführen.

Sie würde die Teamleistung in den Fokus stellen und beispielsweise verdeutlichen, dass Einzelne nur deshalb Höchstleistungen vollbringen können, weil andere sie unterstützen. Das schafft psychologische Sicherheit, die gerade in Start-ups entscheidend ist, deren Erfolg von Experimentierfreude und schneller Umsetzung abhängt.

Die Autorin Josefine Wilberg ist Deeskalationstrainerin, Dozentin und psychologische Ersthelferin, www.mindandmoments.com

Die Einsamkeit gründet mit

Von außen wirkt die Start-up-Welt bunt, laut und gut vernetzt. Wer gründet, lernt oft auch das Gegenteil kennen.

Wer montags beim Networking auftaucht, dienstags mit anderen Gründer*innen sportelt und mittwochs vor Investor*innen pitcht, wirkt nach außen alles andere als allein. Und doch: Das Gründen kann sich einsamer anfühlen, als es aussieht. „Am Anfang kapselst du dich automatisch ab; nicht, weil du willst, sondern weil du einfach keine Zeit hast“, so Paul Lind, Co-Founder und CEO von reebuild. „Ich glaube, viele, mich eingeschlossen, unterschätzen, wie viel Zeit eine Gründung wirklich frisst.“ Und da die Zeit fehlt, leiden Schlaf, Gesundheit und soziale Kontakte.

Verbindungen ersetzen keine Verbundenheit

Netzwerkveranstaltungen helfen kaum. „Jeder erzählt, wie geil alles läuft, aber keiner spricht über Probleme“, so Lind. Es sei ein bisschen wie eine Fassade. In seiner eigenen Branche, der Bauwirtschaft, erlebt er es anders: „Da reden die Leute offener.“ Mit reebuild haben Lind und sein Team eine Softwarelösung entwickelt, die administrative Prozesse auf Baustellen automatisiert. „In der Baubranche gibt es noch echte Handschlagqualität. Du kannst Kunden sagen: ‚Hey, wir haben da ein Problem‘ – und die Leute sind verständnisvoll und helfen auch gern“, erzählt Lind. In der Start-up-Szene sei das anders; viele seien auf der Suche nach Funding, da wolle niemand sein Image negativ konnotiert haben.

Maggie Childs, unter anderem Co-Founderin und CEO von mypaperwork.ai, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: Besonders belastend findet sie die soziale Leere in Momenten, in denen man niemanden zum ehrlichen Austausch hat: „Diese Events sind gut, um Kontakte zu knüpfen. Aber wenn’s dir richtig schlecht geht, ist da oft niemand. Dann merkst du: Du kannst genauso einsam sein unter Tausenden von Menschen.“

Arbeitspsychologe Kurt Seipel hat etwa 7000 Gründungen von Start-ups begleitet und beobachtet dasselbe Muster: „Viele stellen sich super dar, weil sie Investoren oder die Community überzeugen wollen. Probleme bleiben da eher im Verborgenen.“ Networking sieht er trotzdem als wichtig – solange der Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Gründer*innen rät er, sich Verbündete zu suchen, die wirtschaftlich nicht vom Unternehmen profitieren. „Man braucht jemanden, der keinen Nutzen vom Start-up hat, aber zuhört“, so Seipel.

Viele Gründer*innen kämpfen

Tatsächlich zeigt eine Studie aus England, dass sich drei Viertel der Start-up-Gründer*innen einsam fühlen – ein signifikant höherer Anteil als unter den CEOs im Allgemeinen, also jenen Personen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, unabhängig davon, ob sie es gegründet haben oder nicht. Hinter der Untersuchung steckt unter anderem Christina Richardson, Gründerin der Coaching-Community Foundology und Professorin am University College London. Sie und ihr Team haben 400 Founder*innen befragt. Ihr Fazit: Viele Gründer*innen berichten von Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit – und nur vier von zehn fühlen sich gut unterstützt.

Derart drastische Beobachtungen hat Arbeitspsychologe Seipel zwar nicht gemacht, aber dass es die Problematik gibt, steht außer Frage. Zudem können Faktoren wie das Fehlen eines geregelten Arbeitslebens, Unsicherheit oder finanzielle Probleme zur Verunsicherung beitragen, die mit sozialer Isolation verbunden sein kann.

Co-Founder*innen als Fels in der Brandung

Zwar kein Allheilmittel, aber ein guter Stützpunkt sind Co-Founder*innen. Und die haben oft nicht nur einen sozialen Mehrwert: „In Deutschland hat man herausgefunden, dass Gründungen dann am erfolgreichsten sind, wenn es Teamgründungen sind. Sie sind erfolgreicher, weil man sich gegenseitig erdet – wenn die Kommunikation stimmt“, so Seipel.

Founderin Maggie Childs hat in der Vergangenheit sowohl alleine als auch im Team gegründet – und spricht von einem enormen Unterschied. „Am Anfang war ich alleinige Gründerin im Sinne von: Ich hatte zwar ein Gründungsteam, aber das waren Angestellte. Ich habe als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin angefangen. Und das ist schon hart – alles liegt bei dir, alles ist deine Schuld, alles ist dein Problem“, erzählt Childs. Bei mypaperwork.ai, wo Migrationsprozesse einfacher gemacht werden sollen, arbeitet sie mit zwei Co-Foundern zusammen. „Das Schöne an Co-Foundern ist wirklich, dass wir die Bereiche klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig um Rat fragen und ehrlich miteinander reden können, wenn wir überfordert sind.“ Natürlich gebe es auch Nachteile, immerhin muss man in einem Team auch Kompromisse eingehen. Childs nimmt es mit Humor: „Manchmal will ich beide natürlich erwürgen – das sind dann die Momente, in denen ich denke: Ich will es ganz anders machen. Aber ja, besser als alles alleine entscheiden zu müssen ist es auf jeden Fall.“

Auch Paul Lind hat einen Co-Founder und empfindet das als absolute Bereicherung. „Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Solo-Founder zu sein. Ich bin extrem froh, einen Co-Founder zu haben. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ‚gemeinsam einsam‘ zu sein. Vielleicht seid ihr beide unglücklich – aber ihr könnt euch trotzdem gegenseitig pushen. Und das hilft einfach“, erzählt er. Trotzdem bleibe jeder mit manchen Dingen auch allein.

HR-Trends 2026

Welches sind die größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich HR im kommenden Jahr? Welche Entwicklungen und Trends erwarten Verantwortliche? Und welche Tipps haben sie für Entscheider*innen? Wir lassen fünf Expert*innen zu Wort kommen.

Hier steht der eigentliche Text

Ivan Cossu, CEO & Co-Founder von deskbird, eine All-in-One-Plattform für Workplace Management

„2026 trifft die Führungskraft Entscheidungen nicht mehr aus dem Bauch, sondern auf Basis konkreter Daten. Denn nur wer versteht, wie Mitarbeitende Räume und Schreibtische nutzen, wann Teams produktiv zusammenarbeiten und wie HRIS- und Workplace-Systeme ineinandergreifen, gestaltet Arbeit gezielt. Durch die Integration dieser Systeme entsteht ein vollständiges Bild von Flächennutzung und Teamdynamiken bis hin zu Produktivität und dem Return on Office. Unsere Analyse, der Desk Sharing Index, zeigt beispielsweise, dass die Büropräsenz in Deutschland wieder ansteigt. Allerdings liegt die Auslastung der Schreibtische über alle Unternehmensgrößen hinweg bei maximal 34 Prozent. Hier besteht also eindeutiges Potenzial, Ressourcen zu reduzieren und das Büro so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden mit Freude dorthin zurückkehren. Analytics verbinden auf diese Weise Kultur, Raum sowie Technologie und werden damit zum zentralen Steuerungsinstrument einer mitarbeiterzentrierten Arbeitswelt.“

Chef*in oder Gottheit?

Wenn Gründende ihr Unternehmen lieber kontrollieren als skalieren und so zum/zur größten Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens werden. Über die Demut des Loslassens.

Es gibt eine Wahrheit über Gründende, die in keinem Pitch Deck steht und auf keiner Start-up-Konferenz ausgesprochen wird: Viele scheitern nicht nur am Markt, sondern vor allem an sich selbst. Nicht, weil sie zu wenig können oder zu wenig leisten, sondern weil sie zu viel wollen. Zu viel Kontrolle, zu viel Macht, zu viel Ego. Diese Beobachtung ist so schmerzhaft wie eindeutig: Aus dem/der visionären Gründer*in wird der/die größte Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens.

Die Walnussbaum-Falle

Gründende sind oft wie Walnussbäume in der Unternehmenslandschaft: mächtig und prägend. Doch wer schon einmal unter einem Walnussbaum gestanden hat, wird bemerken: In seinem Schatten wächst nichts. Viele Start-ups – insbesondere in der Beratungs-Industrie, sind um die Persönlichkeit, das Charisma und den Erfahrungsschatz der Gründenden konstruiert. Das funktioniert für die ersten Jahre oft erstaunlich gut und überzeugend. Doch spätestens dann tappen nicht wenige Gründe*innenpersönlichkeiten in die Walnussbaum-Fall: In ihrem enormen Schatten drohen Talente zu verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance haben zu gedeihen.

Es gibt keinen Backup-Guru. Gerade bei beratungsintensiven Geschäftsmodellen wird das fatal: Das gesamte Unternehmen kreist um eine Person, ihre Expertise, ihre Ausstrahlung. Was passiert, wenn diese Person ausfällt, überlastet ist oder – noch schlimmer – zum Flaschenhals wird?

Holger Tumat, Co-Gründer von JobRad, kennt die Problematik. Jobrad hat den Sprung vom Start-up in ein gestandenes, mittelständisches und erfolgreiches Unternehmen längst geschafft. Er bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als Gründer, als Unternehmer nicht loslassen kann. Und das ist ein Vorteil, manchmal eben auch ein Nachteil.“

Der Vorteil? Diese Hartnäckigkeit, diese obsessive Detailverliebtheit erweckt Startups überhaupt erst zum Leben. Carsten Maschmeyer, einer der bekanntesten Investoren des Landes, hat bei seinen Investmentrunden ein klares Prinzip: „Ich investiere weniger in Ideen als in Teams.“ Er glaubt an die Kraft des Commitments des Gründungsteams.

Der Nachteil? Genau diese Eigenschaften können das Unternehmen, wenn sie nicht moderiert werden, den eigenen Erfolg später aushebeln.

Emotionale Skalierungsgrenzen

Skalierungschancen offeriert der Markt. Doch diese Formel greift zu kurz. Wachstum von Start-ups ist auch immer eine Frage von systematischer Organisationsentwicklung. Nicht selten herrscht noch immer der/die Gründer*in, die jeden Kundenvertrag persönlich durchkämmt wie ein(e) Archäolog*in antike Scherben, obwohl das Team längst 50 Seelen zählt. Da thront der/die Gründer*in in jedem Meeting wie ein(e) wohlwollende(r) Patriarch bzw. Patriarchin, davon überzeugt, den einen richtigen Weg zu kennen, wie das Unternehmen zu führen ist.

Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde ächzen nicht selten unter kulturellen Wachstumsschmerzen. Wenn aus der Pizza-Bohème im Großraumbüro von einst die Betriebskantine im Erdgeschoss wird, erscheint die Anfangszeit idyllisch. Aus spontanen Eingebungen am Kickertisch werden liturgische Abstimmungsrunden. Was zuvor in einem kurzen One-and-One geklärt wurde, erstickt nun in endlosen Meetingschleifen. Diese emotionalen Skalierungsgrenzen sind härter als jede Finanzierungsrunde. Es ist der Moment, in dem Gründende erkennen müssen: Die Fähigkeiten, die ein Start-up zum Leben erwecken, sind nicht dieselben, die es zum Skalieren bringen.

„Wir haben ja eine Kultur mit aufgebaut, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzt, auf Vertrauen. Und mit der Größe kommt zwangsläufig eine andere Form von Struktur“, beschreibt Holger Tumat diese anspruchsvolle Transformation.

Die Krux: Nicht nur die Gründenden kämpfen mit dem Loslassen. Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde trauern der kuscheligen Start-up-Atmosphäre nach. So wird Organisationsentwicklung schnell zur Trauerarbeit.

Gründende vs. Unternehmer*in: ein Identitätsproblem

Die Trauer hat noch eine tiefere Dimension, die oft übersehen wird: Viele Gründende fremdeln mit dem Begriff Unternehmer*in. Gründer*in sein klingt visionär, kreativ, revolutionär. Unternehmer*in hingegen? Das riecht nach Macht, nach Hierarchie, nach alten weißen Männern in Anzügen.

Dorothea von Wichert-Nick, die Gründende auf dem Weg zum CEO begleitet, kennt das Dilemma: „Mein Unternehmen wächst, aber ich wachse nicht mit.“ Dieser Satz fällt in ihren Beratungen immer wieder. Die Gründenden spüren, dass sie selbst zum Flaschenhals werden, aber der Übergang vom operativen Macher zum reifen Leader ist der kritischste Schritt.

Das Paradox: Aus Angst, die ursprüngliche Startup-DNA zu verlieren, werden notwendige Veränderungen aufgeschoben. Doch genau diese Vermeidungshaltung führt zur Bedrohung der kulturellen Identität. Wenn der Veränderungsdruck so groß wird, dass überhastete Anpassungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein kulturelles Vakuum: irgendwo zwischen kleinem Fisch und zahnlosem Hai.

Erfolgreiche Gründer*innenpersönlichkeiten zeichnen sich genau dadurch aus, dass es ihnen gelingt, aus einer Idee, ein gesund wachsendes Unternehmen aufzubauen und ihre Rolle ebenfalls weiterzuentwickeln, bspw. mithilfe eines Führungstrainings.

Philipp Westermeyer von OMR zieht für sich selbst das Resümée: „Heute bin ich eher Unternehmer, aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, das ist auch okay.“ Diese begriffliche Klarheit ist mehr als Wortklauberei. Sie spiegelt die Bereitschaft wider, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Der schwierigste Schritt: Den Weitblick bewahren, aber sich selbst überflüssig machen, ohne die Seele des Unternehmens zu verlieren.

Das Boutiquen-Syndrom

Es gibt sie, diese Gründenden, die ihre Unternehmen wie kostbare Bonsais hegen: klein, kontrollierbar, perfekt gestutzt. Die lieber Herr/Herrin über ein exklusives Reich bleiben, als den Sprung ins unberechenbare Wachstum zu wagen. Das wäre ehrenhaft, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre.

Problematisch wird es, wenn diese Entscheidung aus Angst getroffen wird. Angst vor Kontrollverlust, vor Komplexität, vor der Verantwortung für mehr Menschen. Dann, so warnt auch Dorothea von Wichert-Nick, wird aus der feinen Boutique ein selbstgebautes Skalierungsproblem: Keine Entwicklungsperspektiven für das Team, keine Wachstumschancen, keine Exit-Optionen.

Die Mitarbeitenden spüren das. Sie merken, wenn ihre Karriere an der Risikoaversion des Gründers zerschellt. Das Ergebnis: Brain Drain. Die Besten gehen zu Unternehmen, die ihnen Wachstum ermöglichen.

Die Demut des Loslassens

Man muss nicht denken, dass man unersetzlich ist. Dieser Satz klingt simpel, ist aber für viele Gründende eine Zumutung. Das Paradox der Gründung: Man muss sich engagieren, als sei man unersetzlich. Und man muss lernen, sich für ersetzbar zu halten, um es zu skalieren.

Loslassen ist ein Akt der Demut. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere Dinge anders und manchmal sogar besser machen können. Es bedeutet, das eigene Ego zugunsten des Unternehmens zurückzustellen.

Gutes Leadership = strategisches Loslassen

Wie geht das konkret? Hier drei Ansätze aus der Praxis:

1. Delegiere deine Lieblingsprojekte zuerst: Nicht die lästigen Aufgaben abgeben, sondern bewusst die Bereiche, die einem am Herzen liegen. Das schmerzt und zeigt dem Team, dass man es ernst meint.

2. Schaffe Redundanz in der Expertise: Für jeden kritischen Bereich sollten mindestens zwei Personen verantwortlich sein. Das Ziel: Der/die Gründer*in wird zum Backup, nicht zum unersetzlichen Flaschenhals.

3. Institutionalisiere den Dissens: Etabliere Strukturen, in denen Widerspruch nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Gute Entscheidungen entstehen durch Reibung, nicht durch Harmonie.

Vom Kontrollfreak zum Möglichmachenden

Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht die, die am längsten alles kontrollieren, sondern die, die am klügsten loslassen. Sie werden zu Möglichmacher*innen und Brückenbauer*innen. Sie schaffen Räume, in denen andere großartige Arbeit leisten können.

Das ist die härteste Lektion im Gründer*innenleben: Der größte Erfolg liegt darin, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht als Person, aber als Bottleneck.

Chef*in oder Gottheit? Die Antwort ist klar: Ein(e) gute(r) Chef*in schafft andere Gottheiten. Ein(e) schlecht (r) bleibt allein auf dem Olymp. Und rätselt, warum das Unternehmen nicht gen Himmel steigt.

Das Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist der einzige Weg, wie aus einer guten Idee ein großes Unternehmen wird. Eine Schippe Demut und ein Denken in Möglichkeiten statt in Macht würde der Gründer*innenszene gut bekommen.

Die Autorin Jule Jankowski ist Deutschlands erste Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts GOOD WORK im brand eins-Netzwerk.

Tipp der Redaktion: Hier zum Nachhören: die GOOD WORK Folgen mit Dorothea von Wichert-Nick, Philipp Westermeyer, Carsten Maschmeyer und Holger Tumat.

Zu viel Druck am Arbeitsplatz?

Este-Hilfe-Maßnahmen für Teams mit Burn-out-Symptomen und wie du übermäßigen Stress am Arbeitsplatz in Zukunft besser verhindern kannst.

Eine vom McKinsey Health Institute durchgeführte Studie ergab, dass fast 22 Prozent der europäischen Arbeitnehmenden über Burn-out-Symptome klagen, wobei jüngere Menschen und Frauen am stärksten betroffen sind. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Symptome frühzeitig erkannt und Veränderungen auf Unternehmensebene umgesetzt werden können, um diese zu verhindern.

Mit steigendem finanziellen Druck erreicht der Stress am Arbeitsplatz ein kritisches Niveau, was viele Mitarbeitende in Richtung Burn-out treibt. Ein Burn-out ist zwar auf chronischen, unkontrollierten Stress zurückzuführen, aber er ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine systemische Herausforderung auf Unternehmensebene. In Krisenzeiten verstärken Arbeitsplatzunsicherheit und überarbeitete Teams die emotionale Belastung weiter.

Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung fällt die Aufgabe zu, ausgelaugte Mitarbeitende wieder einzubinden, während sie zugleich ihre eigene Ermüdung bewältigen müssen. Der Umgang mit Burn-out in Momenten wie diesen erfordert mehr als Resilienz – Sensibilisierung, Strategien und strukturelle Veränderungen sind erforderlich.

Auf individueller Ebene müssen die Mitarbeitenden auf Anzeichen von Stress und mentaler Erschöpfung achten – diese werden aufgrund von Arbeitsplatzunsicherheit und Leistungsdruck jedoch oft übersehen. An diesem Punkt ist Führungsstärke entscheidend. Führungskräfte müssen erkennen lernen, wann Teammitglieder auf einen Burn-out zusteuern, und ein offenes, unterstützendes Umfeld fördern.

Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen dabei helfen, mit Burn-out bei Mitarbeitenden umzugehen und einen gesünderen Arbeitsplatz zu fördern.

„Burn-out ist mehr als nur ein persönliches Problem – er ist ein Warnsignal für das Unternehmen. Wenn Führungskräfte die Persönlichkeitsmerkmale verstehen, die das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen, können sie frühzeitig eingreifen, Stress verringern und gesündere, widerstandsfähigere Teams aufbauen“, sagt Allison Howell, Vice President of Market Innovation bei Hogan Assessments.

Hogan Assessments, Anbieter von Persönlichkeitsbeurteilungen am Arbeitsplatz, hat erarbeitet, wie Führungskräfte durch das Verständnis von persönlichkeitsbedingten Verhaltensweisen Teams unterstützen können, die überfordert sind. Mit den richtigen Erkenntnissen können Führungskräfte gesündere, resilientere Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.

Kommuniziere bewusst, höre einfühlsam zu

Fördere eine Kultur des offenen Dialogs, in der Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem du dich regelmäßig nach der Stimmung erkundigst und bewusst interagierst. Passe deinen Kommunikationsstil an die verschiedenen Persönlichkeiten an. Einige kommen möglicherweise besser im Einzelgespräch zurecht, während andere sich in Gruppen wohler fühlen. Diese Art von inklusiver Kommunikation reduziert Burn-out in hybriden Teams gemäß dem Europäischen Parlament um bis zu 25 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig Empathie und Offenheit am post-pandemischen Arbeitsplatz sind.

So viel kann ein Danke bewirken

Steigere die Arbeitsmoral, indem du regelmäßig Bemühungen anerkennst und Erfolge feierst – sowohl große als auch kleine. Ebenso wichtig wie die Anerkennung selbst ist die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird: Während einige Mitarbeitende gern vor anderen gelobt werden, schätzen manche ein privateres, persönlicheres Dankeschön mehr. Anerkennung, an individuelle Präferenzen angepasst, bewirkt mehr als nur eine Steigerung der Moral – eine Studie von Gallup zeigt, dass Mitarbeitende, die sich stets wertgeschätzt fühlen, mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen bleiben.

Wohlbefinden trifft auf Leistung

Unterstütze das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, indem du Zugang zu Ressourcen für die mentale Gesundheit wie Counseling oder Stressmanagement-Workshops anbietest. Zugleich solltest du in Möglichkeiten zur Kompetenzbildung investieren, die Teams in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, um Überlastung zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine solche Doppelinvestition zahlt sich aus: Der OECD zufolge berichten Unternehmen, die dem Wohlbefinden neben der Weiterentwicklung Priorität einräumen, von Produktivitätssteigerungen von 10 bis 12 Prozent, was beweist, dass die Wertschätzung der Mitarbeitenden und deren Leistung Hand in Hand gehen.

Unterstütze die Work-Life-Balance

Betone die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen persönlichem und beruflichem Wohlbefinden und schaffe eine Unternehmenskultur, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden auch abseits vom Arbeitsplatz wertschätzt. Führungskräfte können den Weg dafür ebnen, indem sie die ihnen zustehende Freizeit nutzen und ihre Mitarbeitenden dazu anregen, dies ebenfalls zu tun. Eine Studie von Eurofound zeigt, dass bei Mitarbeitenden, die sich Auszeiten nehmen und ihre Arbeitszeit selbständig einteilen können, das Stressniveau um 30 Prozent abnimmt – ein eindeutiger Grund, im Sommer und darüber hinaus mit gutem Beispiel voranzugehen.

Fazit

Angesichts weiter steigender Burn-out-Raten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und überlasteter Belegschaften ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, ein Umfeld mit offener Kommunikation und individualisierter Unterstützung zu schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen.

Die Priorisierung der psychischen Gesundheit und die richtige Herangehensweise zur Bekämpfung von Burn-out kommen nicht nur Einzelpersonen zugute, sondern steigern auch die Gesamtleistung des Unternehmens und ebnen den Weg für einen gesünderen und wertgeschätzteren Arbeitsplatz.

Start-up-Büros – Worauf sollte man achten?

Welche Elemente im Start-up-Büro den Arbeitsalltag wirklich verbessern – von Druckerpatronen bis Ergonomie.

In neu gegründeten Unternehmen liegt der Fokus verständlicherweise auf Produktentwicklung, Finanzierungsrunden und der Markteinführung. Das operative Umfeld – also das Büro selbst – wird dabei oft eher pragmatisch betrachtet: Hauptsache WLAN, ein paar Stühle, ein Drucker.

Doch gerade in der Anfangsphase, wenn viel improvisiert und eng zusammengearbeitet wird, machen gut funktionierende Strukturen den Alltag nicht nur effizienter, sondern auch stressfreier. Und das beginnt oft bei scheinbaren Nebensächlichkeiten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, welche „Kleinigkeiten“ während der Gründungsphase den Unterschied machen können und warum es so wichtig ist, hier direkt von Beginn an keine Kompromisse einzugehen.

Druckerpatronen: Qualität verhindert Ausfälle

Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, bei der Suche nach der „perfekten Büroausstattung“ genau hinzuschauen: Drucker. Solange sie funktionieren, gerät ihr hoher Stellenwert schnell in Vergessenheit. Sobald sie aber im entscheidenden Moment streiken – etwa vor einem Pitch oder Vertragsversand – wird klar, wie wichtig reibungslose Technik ist. Ein häufiger Grund für Probleme liegt bei den Patronen. Wer auf günstige Alternativen ohne geprüfte Qualität setzt, riskiert verschmierte Ausdrucke, Fehlermeldungen oder im schlimmsten Fall teure Reparaturen. Kompatible und originale Patronen sorgen nicht nur für saubere Ausdrucke, sondern auch für eine zuverlässige Funktionsweise. In einem Büro, in dem Zeit ohnehin knapp ist, sollten solche Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden.

Ergonomische Büromöbel für einen komfortableren Arbeitsalltag

Der improvisierte Arbeitsplatz gehört für viele Gründer zur Realität. Doch über Wochen und Monate hinweg wirken sich Klappstühle, falsche Bildschirmhöhen und unbequeme Sitzpositionen auf Konzentration, Gesundheit und Arbeitsmoral aus.

Bereits mit wenigen gezielten Anschaffungen – einem ergonomischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Schreibtisch oder einem zusätzlichen Monitor – lässt sich die Arbeitssituation spürbar verbessern.

Für Teams, die täglich lange Stunden am Schreibtisch verbringen, ist Ergonomie kein Komfortthema, sondern ein produktiver Faktor – sowohl im klassischen Großraumbüro als auch im Home Office.

Raumgestaltung mit Wirkung: Diese Punkte werden wichtig

Nicht jedes Start-up kann sich ein Office leisten, das in jeglicher Hinsicht im Trend liegt. Hier kann es sich lohnen, nach und nach vorzugehen und die Umgebung schrittweise zu optimieren.

Licht, Akustik und Struktur eines Raums wirken bei vielen Menschen direkt auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden des Teams. Tageslicht, grüne Pflanzen und eine gewisse Ordnung helfen dabei, aus einem funktionalen Raum einen echten Arbeitsort zu machen.

In offenen Räumen kann schon ein einzelner Raumtrenner helfen, akustische Belastungen zu reduzieren. Kleine Investitionen in das Raumgefühl zahlen sich langfristig aus.

Die Küche als sozialer Dreh- und Angelpunkt

Die Kaffeeküche ist in vielen Start-ups weit mehr als ein Ort für kurze Pausen. Hier entstehen Gespräche, Ideen und oft auch Lösungen. Eine funktionierende Kaffeemaschine, frisches Wasser, eventuell etwas Obst – all das fördert informelle Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, gerade in hybriden oder schnell wachsenden Teams.

Solche Orte tragen mehr zur Unternehmenskultur bei, als es ihr funktionaler Zweck vermuten lässt.

Technik, die in jeglicher Hinsicht unterstützt

Eine instabile Internetverbindung, schlechte Mikrofone oder veraltete Bildschirme bremsen den Arbeitsfluss. Besonders bei Remote-Zusammenarbeit oder externen Meetings kann mangelhafte Technik auch unprofessionell wirken. Dabei müssen es keine High-End-Lösungen sein – aber eine verlässliche, solide Grundausstattung ist essenziell.

Zudem kann es sich lohnen, sich in Zeiten von KI, der entsprechenden Übergangsphase und den hiermit verbundenen Möglichkeiten immer wieder über neue Techniken zu erkundigen.

Fest steht: Ein funktionierendes System spart täglich Zeit

Im Alltag entscheidet oft nicht das große Konzept, sondern die tägliche Organisation. Fehlende Kabel, unauffindbare Unterlagen oder schlecht abgestimmte Kalender kosten Zeit und Nerven. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig einfache, funktionierende Systeme zu etablieren:

- Digitale Kalender mit klarer Terminabstimmung

- Zentrale Ablageorte für gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien

- Grundausstattung an Ladekabeln, Adaptern und Ersatzteilen

- Einheitliche Dateistrukturen und Backup-Routinen

- Sichtbare, aber dezente Beschriftungen von Räumen, Ordnern und Geräten.

Einmal eingerichtet, wirken diese Maßnahmen wie kleine Automatismen, die den Arbeitsfluss im Hintergrund am Laufen halten.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Start-up-Büros müssen nicht perfekt sein – aber funktional. Gerade weil Ressourcen oft knapp sind, lohnt es sich, an den richtigen Stellen gezielt zu investieren. Wer Druckerprobleme vermeidet, ergonomisches Arbeiten ermöglicht und für eine funktionierende Infrastruktur sorgt, schafft bessere Voraussetzungen für konzentriertes, effizientes Arbeiten.

Nicht alles muss auf einmal umgesetzt werden. Doch wer kleine Schwachstellen im Alltag erkennt und angeht, verschafft seinem Team genau das, was in der Start-up-Phase am wertvollsten ist: Zeit, Fokus und Energie für das Wesentliche.

Digitale Nähe neu denken: Wie Plattformen Gespräche fördern

In der Welt der Online-Dating-Plattformen rückt das Gespräch wieder in den Mittelpunkt. Warum das mehr ist als nur ein Trend – und was sich verändert hat.

Dating-Apps sind längst kein Nischenthema mehr – sie sind Teil des digitalen Alltags geworden. Millionen Menschen in Deutschland nutzen Plattformen, um neue Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen oder den Partner fürs Leben zu finden. Doch trotz der Fülle an Angeboten ist etwas verloren gegangen, was einst der Kern zwischenmenschlicher Begegnung war: das echte Gespräch.

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer sehnen sich nach Authentizität, nach Verbindungen, die über das Wischen nach links oder rechts hinausgehen. Inmitten dieser Entwicklung setzen einige Plattformen bewusst auf Qualität statt Quantität – und rücken das gesprochene oder geschriebene Wort wieder ins Zentrum des Kennenlernens.

Zwischen Tempo und Tiefe: Was Online-Dating heute herausfordert

Der Erfolg von Online-Dating basiert auf Schnelligkeit und niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten. Ein paar Klicks, ein Foto, ein Satz zur eigenen Person – und schon ist man mittendrin. Doch genau darin liegt auch das Problem: Die schiere Masse an Profilen, die Oberflächlichkeit vieler Begegnungen und der Druck zur ständigen Selbstinszenierung führen oft zu Frustration.

Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach einem Gegenüber sind, erleben häufig, dass Gespräche nicht zustande kommen oder nach wenigen Nachrichten abbrechen. Die klassische Idee vom langsamen Kennenlernen, vom Austausch über Interessen, Werte oder Alltagsthemen scheint verloren zu gehen – obwohl gerade diese Momente das Fundament für echte Nähe bilden.

Ein neuer Fokus: Kommunikation statt Spielprinzip

In Reaktion auf diese Entwicklungen entstehen zunehmend digitale Räume, die den Schwerpunkt neu setzen. Statt schnellen Matches und algorithmusgesteuerter Auswahl liegt der Fokus auf Interaktion: Nutzerinnen und Nutzer werden ermutigt, miteinander zu schreiben, Fragen zu stellen, aufeinander einzugehen.

Dieser Wandel ist mehr als eine Funktion – er ist eine bewusste Entscheidung. Denn wer sich auf ein Gespräch einlässt, zeigt Interesse, öffnet sich, nimmt sich Zeit. Genau das schafft Verbindung, gerade in einem Medium, das so häufig auf Geschwindigkeit setzt.

Ein Beispiel für diesen Ansatz sind gute Gesprächen auf Michverlieben, einer Plattform, die sich auf genau diesen Aspekt konzentriert: Kommunikation fördern, statt nur Profile zu zeigen. Der Fokus liegt dabei auf respektvollem Austausch und einem ehrlichen Miteinander – jenseits von Schlagwörtern und Oberflächenglanz.

Vertrauen aufbauen: Der Ton macht die Plattform

In der digitalen Partnersuche ist Vertrauen ein sensibler Punkt. Nutzer wollen nicht nur wissen, mit wem sie sprechen, sondern auch, dass sie dies in einem sicheren, wertschätzenden Rahmen tun. Gerade Plattformen, die ihre Strukturen und Inhalte gezielt auf Dialog ausrichten, schaffen genau diesen Rahmen: durch klare Regeln im Umgangston, durch Moderation und durch die Förderung konstruktiver Kommunikation.

Dabei geht es nicht darum, jede spontane Nachricht zu hinterfragen, sondern darum, ein Klima zu schaffen, in dem Offenheit möglich wird. Das gelingt dann besonders gut, wenn Plattformen selbst aus der Vergangenheit gelernt haben – und heute klarer, transparenter und zielgerichteter agieren.

Was Nutzerinnen und Nutzer heute suchen

Die Motivation, sich auf einer Plattform anzumelden, ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Manche suchen neue Kontakte in ihrer Stadt, andere den großen Wurf. Doch was viele vereint, ist der Wunsch nach echter Verbindung – und diese beginnt fast immer mit einem guten Gespräch.

Fragen wie „Was inspiriert dich?“ oder „Was bedeutet dir ein freier Abend?“ öffnen Türen, die in standardisierten Profilbeschreibungen oft verschlossen bleiben. Plattformen, die diesen Ansatz unterstützen, bieten mehr als nur Matching-Logik – sie bieten Raum für Begegnung.

Digitalisierung braucht Haltung

Dass digitale Produkte und Plattformen ständig im Wandel sind, ist kein Geheimnis. Doch in sensiblen Bereichen wie Dating und sozialem Austausch zählt nicht nur Technik, sondern auch Haltung. Wer ernsthaft daran interessiert ist, Menschen miteinander zu verbinden, muss Räume schaffen, in denen Gespräche nicht untergehen, sondern entstehen dürfen.

Es ist ermutigend zu sehen, dass sich Plattformen diesem Anspruch stellen – auch wenn sie sich dabei weiterentwickeln, neu positionieren oder bestehende Konzepte überdenken. Der digitale Raum ist kein statischer Ort, sondern ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse.

Nähe beginnt mit einem Satz

Online-Dating ist gekommen, um zu bleiben. Aber wie wir es nutzen – das kann sich verändern. Während viele Angebote auf Effizienz und Masse setzen, rückt bei einigen der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Das Gespräch als Brücke zwischen Fremden, das Interesse am Gegenüber, das Zuhören – all das sind Qualitäten, die auch digital ihren Platz haben.

Wer also auf der Suche ist – nicht nur nach einem Match, sondern nach einer echten Verbindung –, wird Angebote schätzen, die dem Gespräch den Raum geben, den es verdient. Denn oft beginnt das Wesentliche mit einem einfachen Satz: „Erzähl mir mehr von dir.“

Wenn Mitarbeitende kündigen: Quiet Quitting war gestern

Drei Strategien, um Revenge Quitting – Kündigungen aus Rache – wirkungsvoll im Unternehmen vorzubeugen.

Der Arbeitsplatz durchläuft einen massiven Wandel. Quiet Quitting war gestern – Mitarbeitende setzen nun auf plakative, dramatische Abgänge, das sogenannte Revenge Quitting, also Kündigungen als Rache. Bei diesem Phänomen kehren Fachkräfte aufgrund unerfüllter Versprechen, toxischer Kulturen und mangelnder Anerkennung Unternehmen den Rücken. Und sie schleichen sich nicht leise davon – sie sorgen dafür, dass ihr Ausscheiden wahrgenommen wird.

Was steckt hinter diesem Phänomen? Expert*innen zufolge liegt der Schlüssel darin, die tiefergehende Abkopplung der Mitarbeitenden von ihren Arbeitsplätzen zu verstehen. „Beim Revenge Quitting geht es nicht nur um die Frustration bei alltäglichen Aufgaben, sondern um den Zusammenbruch der Kommunikation und das Versäumnis, die Ambitionen der Mitarbeitenden mit der Unternehmenskultur in Einklang zu bringen“, erklärt Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bei Hogan Assessments und Co-Host im Science of Personality Podcast. „Die gute Nachricht? Es ist vermeidbar.“

Unternehmen, die ihre Top-Talente erfolgreich binden, haben eines gemeinsam: Sie verfolgen einen proaktiven Ansatz zur emotionalen Mitarbeitendenbindung. Anstatt sich um kurzfristige Lösungen zu bemühen, gehen sie Kernprobleme an, bevor Mitarbeitende das Bedürfnis verspüren, mit ihrer Kündigung ein Statement zu setzen.

Im Folgenden stellen wir drei solide Strategien vor, um Revenge Quitting vorzubeugen und Mitarbeitende bei der Stange zu halten:

1. Biete mehr als nur Benefits – geh dem auf den Grund, was Mitarbeitende wirklich wollen

Mitarbeitende von heute erwarten mehr als nur Gehaltserhöhungen, kostenlosen Kaffee oder Pizza am Freitag. Flexibilität hinsichtlich des Homeoffice, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Wachstumschancen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sind keine Nice-to-haves mehr – sie werden vorausgesetzt. Im Hinblick darauf sind mehr als ein Drittel (35 Prozent) der europäischen Arbeitnehmenden der Ansicht, dass es innerhalb ihres Unternehmens keine ausreichenden Möglichkeiten für Beförderungen oder die berufliche Weiterentwicklung gibt, um ihre Karriereziele zu erreichen (Quelle: ManpowerGroup). Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, koppeln sich Mitarbeitende nicht nur ab, sondern legen wirkungsvolle Abgänge hin, die Teams aus dem Gleichgewicht bringen und die Dynamik am Arbeitsplatz aufrütteln.

„Um dem einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen transparente Konzepte einführen, echte Flexibilität bieten und offene Feedback-Kanäle einrichten“, so die Analyse von Dr. Ryne Sherman. „Unternehmen, die zuhören und sich an wandelnde Bedürfnisse der Arbeitnehmenden anpassen, werden nicht nur die Mitarbeiterbindung steigern, sondern auch ihre Marke als Arbeitgeber stärken.“

2. Der Führungsstil ist bei der Mitarbeiterbindung entscheidend

Schlechte Führung ist der schnelle Weg zum Revenge Quitting. Toxische oder abwesende Führungsstile verringern die Arbeitsmoral, führen schneller zu Burn-out und vertreiben talentierte Arbeitskräfte. Mitarbeitende, die sich von ihren Vorgesetzten nicht unterstützt oder gar geringgeschätzt fühlen, kündigen mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit – und sie werden ihre Unzufriedenheit kundtun. Ein kürzlich veröffentlichter Gallup-Bericht zeigt beispielsweise auf, dass Führungskräfte die Eckpfeiler der emotionalen Mitarbeitendenbindung sind und dass ihnen 70 Prozent des Team-Engagements zuzuschreiben sind.

Andererseits berichten Teams, die von ruhigen, organisierten und einfühlsamen Vorgesetzten geleitet werden, von einer dreimal höheren emotionalen Mitarbeitendenbindung. Investitionen in die Weiterentwicklung von Führungskräften sind nicht nur nützlich, sondern unerlässlich. Unternehmen müssen Führungskräfte mit Fähigkeiten ausstatten, mit denen sie ihre Teams effektiv unterstützen, motivieren und binden können.

3. Entwickle das ultimative Gegenmittel: psychologische Sicherheit

Um das Ausmaß der aktuellen Veränderungen am Arbeitsplatz zu begreifen, ist es erwähnenswert, dass 40 Prozent der Beschäftigten weltweit angeben, dass sie ihren Arbeitsplatz möglicherweise in naher Zukunft verlassen werden (Quelle: WEF). Was ist also der beste Schutz vor Revenge Quitting? Förderung der psychologischen Sicherheit. Wenn Mitarbeitende sich sicher genug fühlen, um Bedenken zu äußern, Risiken einzugehen und so zu sein, wie sie sind, ohne negative Konsequenzen zu befürchten, steigt die emotionale Bindung ans Unternehmen stark an.

Unternehmen, die ein Umfeld des Vertrauens, der Inklusion und des gegenseitigen Respekts pflegen, sehen konkrete Vorteile: verbesserte Innovation, höhere Produktivität und vor allem eine stärkere Mitarbeitendenbindung. „Die Schaffung psychologischer Sicherheit ist nicht nur eine HR-Initiative, sondern auch eine geschäftliche Notwendigkeit“, sagt Dr. Ryne Sherman.

Fazit

Der Arbeitsplatz entwickelt sich weiter, und Unternehmen, die sich nicht anpassen, riskieren, ihr wertvollstes Gut zu verlieren: ihre Mitarbeitenden. Die erfolgreichsten Unternehmen werden diejenigen sein, die auf authentische Führung, bedeutsame Tätigkeiten und eine Kultur des Vertrauens setzen.

Leadership: Wenn Haltung Fachwissen schlägt

Wie du leichter erkennst, wer aus deinem Team das Zeug dazu hat, eine Leadership-Funktion auszufüllen.